2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2014年01月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

パソコンと格闘する

【あす楽対応商品は代引き注文16時まで即出荷】【あす楽対応】【新品】MD478J/A グリーン APPLE iPod nano 第7世代 16GB Bluetooth4.0搭載 FMチューナー 2.5型液晶 本体 【yokohama】今日は山仕事はお休みし、終日PCに向かっていました。実は、熊本県林業研究グループ連絡協議会が50周年を迎えたので、記念誌を発行することになっているんです。記念大会は昨年の11月に終えているのですが、その時の講演を文字にして掲載することにしています。テープ起こしはK氏に頼んで無事終わったのですが、専門用語等も多く、また、話し言葉を活字にするため、一通り目を通して修正しています。これにけっこう時間を取られているのです。また、自分自身の原稿も書かなければなりません。今日は朝5時からこの作業をやっているのですが、加えてハプニングが起こってしまいました。普段、iTunesでPodcastをダウンロードしiPodで聞いています。山仕事をしながらとか。今朝も何気にiTunesを起動したところ、アップデートの案内が出てきました。そこで何気に更新プログラムをダウンロードし、iTunesをアップデートしたのです。ところが、・・・iPodが認識されなくなってしまいました。それから悪戦苦闘が始まったのです。原稿のほうをまずは仕上げなければならないので、これは最優先です。作業の合間に、PCを再稼働してみたり、USBドライバーを調べてみたり・・・最後の手段で、いったんiTunesをアンインストールし、再度インストールし直したりしてみました。しかし、それでもiPodは認識されません。半ばあきらめて、とにかく原稿を終わらせることにしました。3時過ぎに原稿を無事メールで送ることができました。一安心です。それから集中してPCと格闘です。いろいろ調べているうちに、あることに気づきました。iTunesをいったん削除し再インストールしたのですが、iTunesだけでなく、関連するソフトウェアをすべて削除する必要があったのです。で、もう一度対象となるソフトウェアをすべてアンインストールし、iTunesを再度インストールします。iPodを接続します。・・・・・同期が始まりました。認識したのです。今日は、PCのディスプレイだけを眺めていた一日でした。

2014.01.29

コメント(2)

-

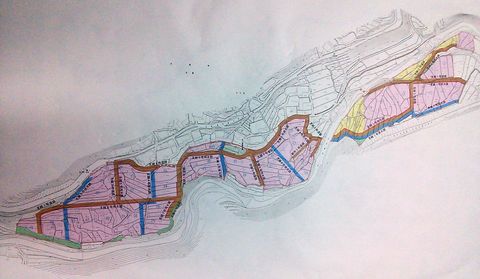

圃場整備の計画が進行中

愚生の住む中小場集落で、圃場整備の計画が進んでいます。順調にいけば5~6年後には、今までのような狭く効率の悪い田んぼが、きれいに区画され、道路も広くなり、作業効率の良い田んぼに生まれ変わります。棚田の広がる風景はいいものです。特に春先の水が張られた時の棚田は美しいものです。しかし、それは人の手で管理されているからこそ美しく感じるのです。管理されなくなった棚田は、いわゆる耕作放棄地になります。トラクターなどの機械を入れるのにさえ苦労するような棚田から耕作放棄地になります。そうなると美しさなどなくなっていまいますから、多くの人は棚田を守りたいと思うはずです。米を作るのが無理なら、大豆をつくったり、せめて草刈りだけでもやって景観を守ろうとします。棚田を守ろうというのは、厳密にいえば棚田の景観を守ろうということです。では、圃場整備をすることで棚田を壊してしまうと、景観も壊してしまうということになるのでしょうか?ここでよく考えてほしいのです。棚田が守られれば景観は守られます。では、棚田は誰が守るのでしょうか?消費者が棚田のお米を買うことで、棚田が守られるという場合もあります。ボランティアで棚田の草刈りをするという場合もあります。しかし、日常的に棚田を管理しているのは、そこに住む農家です。棚田が管理されなくなるというのは、その農家が棚田で米を作ることを断念したということです。多くの農家が高齢化し、後継者もいないという理由から、耕作を断念しています。今後、そういう農家は増え続けると思われます。守らなければならないのは、そういう農家です。「田んぼ」ではなく、「人」なのです。田んぼで米を作り続けていく「人」を守り、サポートしていくシステムことが必要です。「久木野まるごと農場」はそうして生まれました。そして、次に必要なのが圃場整備なのです。トラクターも入らないような田んぼでは、営農を継続していくことは不可能です。必要なのは、営農を継続していけるような条件を整えることです。圃場整備は絶対に必要なことだと考えます。農業を守ることは、地域を守ることにもつながると思うからです。圃場整備を進めることで、棚田が消えてしまうとは限りません。営農を継続していく「人」が残れば、棚田を管理する「人」が残るということになります。要は、営農を継続していく「人」が残ることこそが大切なのです。実際に、中小場集落の圃場整備の場合も、我家の田んぼの半分は棚田のまま残ります。半分を整備することで、残りの半分の管理も楽になります。特に、合鴨農法の田んぼは棚田のまま残しておく予定にしています。計画は進んでいます。しかし、今はあくまで計画です。どうなるかはわかりません。うまくいっても5年先です。集落の高齢化は進んでいます。

2014.01.26

コメント(0)

-

フォレストモンキーも今年で20年

去年はまったく活動がなかったフォレストモンキーバンド。解散したわけではなく、いわゆる充電してたってとこかな。ふと気がつくと、フォレモンも今年で結成20年になっていました。ということで、20周年のライブを行います。4月19日午後6時から、開場は水俣市のもやい館です。チケット等の詳細はまだ未定です。後日、お知らせします。さて、練習しないとなあ。

2014.01.23

コメント(0)

-

ウッドタイネクタイ [ WOODTIE ]( WOOD TIE ネクタイ ウッドタイ ) /メ…

ウッドタイネクタイ [木製ネクタイ][ウッドクラフト]こんなの買ってみました!ジョークグッズではなくお洒落アイテムということですが、普通に使うにはちょっと無理があるかなあ。愚生の場合、業界の集まりに出かける時を想定して購入してみました。木材関係の仕事をしている人だったら注目してくれるかも。

2014.01.22

コメント(0)

-

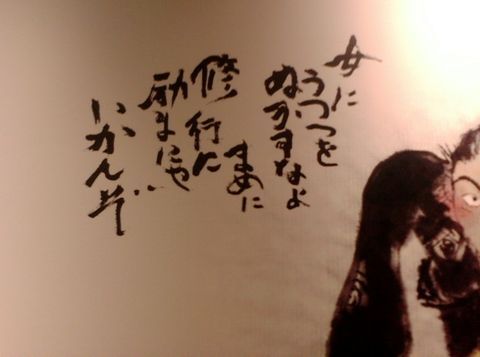

尋 牛

中村天風の教えである、「三忽三行」を心がけている。三忽・・・「今日一日、怒らず、怖れず、悲しまず」を実行する。三行・・・不平不満を言わず、「正直、親切、愉快」を生活モットーとする。目標は自分が目指す姿であり、今はできていないから目標として掲げるのである。仮に、今日はできたとしても明日もできるとは限らない。常に意識しておく必要がある。ちょっとしたことに腹を立てたりしていないか?冷静な対応はできているか?不安を抱いたりしていないか?取り越し苦労などしていないか?悲観するようなことはないか?現状を嘆いたりしていないか?自分に嘘をついていないか?本心良心にそむく言動をしていないか?自己中心ではないか?横柄な態度をとっていないか?消極的な言葉を使っていないか?心は積極的か?エルバート・ハバードの次の言葉も胸に刻んでいる。中村天風の教えに通じるものがある。家から出る時は、いつでも顎を引いて顔をまっすぐに立て、できる限り大きく呼吸をすること。日光を吸い込むのだ。友人には笑顔をもって接し、握手には心をこめる。誤解される心配などはせず、敵のことに心をわずらわさない。やりたいことをしっかりと心の中で決める。そして、まっしぐらに目標に向かって突進する。大きなすばらしいことをやり遂げたいと考え、それを絶えず念頭に置く。すると、月日のたつにしたがって、いつのまにか、念願を達成するに必要な機会が自分の手の中に握られていることに気がつくだろう。あたかも珊瑚虫が潮流から養分を摂取するようなものである。また、有能で真面目で、他人の役に立つ人物になることを心がけ、それを常に忘れないでいる。すると、日のたつにしたがって、そのような人物になっていく。心の働きは至妙なものである。正しい精神状態、すなわち勇気、率直、明朗さを常に持ち続けること。正しい精神状態は優れた創造力を備えている。すべての物事は願望から生まれ、心からの願いはすべてかなえられる。人間は、心がけたとおりになるものである。顎を引いて頭をまっすぐに立てよう。神となるための、前段梯 ―― それが人間なのだ。やるべきことはわかっている。簡単なことだ。実践するだけだ。平櫛田中は言っている。実践、実践、また実践。挑戦、挑戦、また挑戦。修練、修練、また修練。やってやれないことはない。やらずにできるわけがない。今やらずしていつできる。やってやってやり通せ。

2014.01.21

コメント(0)

-

懸命に働く

一生懸命に働く。焼酎がうまい。よく眠る。次の日も懸命に働く。焼酎がうまい。よく眠る。その次の日も一心不乱に働く。焼酎がうまい。よく眠る。とにかく必死で働く。焼酎がうまい。よく眠る。山の仕事は気を抜くことはできない。集中していなければ怪我をする。仕事中は無心になる。木を伐り倒す。集中する。無心になる。一日必死で働く。終わるとどっと疲れる。焼酎がうまい。よく眠る。仕事をしているときは雑念がない。無念無想の世界。無我の境地。余計なことは考えない。考える余裕もない。今日も必死で働いた。焼酎がうまい。今夜もよく眠れる。

2014.01.20

コメント(0)

-

席は前から座りましょう!

研修会や講演会に出席するときは、できるだけ前の席に座るようにしています。「一番前じゃなきゃ駄目だ!」というようなこだわりはないので、必ず一番前というわけでもありません。スクリーンが見やすい位置だとか、講師の表情がよく見えるような席を選んで座ります。今日の研修会では後ろのほうに座りました。開演時間ギリギリに着いたのですが、知り合いがまとまって座っている場所があり、それを無視して前に座るというのも変ですから一緒の席に座らせてもらいました。前半の講座が終わり、休憩を挟んで後半の講座が始まりました。退屈な内容です。一番後ろの人たちが雑談を始めました。小さい声ですが、けっこう気になります。後ろの席に座ったのを後悔しました。内容が退屈なうえに、後ろの話し声が気になって集中できません。雑談の声がさらに大きくなり、多くの人が振り返るようになりました。露骨ににらむ人もいます。雑談の主たちは、さすがに気が咎めたのか、そそくさと出ていきました。静けさが戻りました。室内の雰囲気が一変しました。雑談の声がなくなると講師の声が鮮明に聞こえるようになります。こんなにも違うのかという感じです。後ろに座る人はやる気がないとは一概に言えませんが、私語が多いのは事実です。集中力を削がれないためにも、そういう人の傍は避けたいものです。以前、会社を経営する社長さんだけが集まる研修会に参加させてもらう機会がありました。見事に前の席から埋まっていきます。勉強するために来ているのですから、当たり前のことです。研修会での2~3時間を、有意義なものにするか無駄に過ごすかは出席する本人の問題です。講師の話が退屈なものであったとしても、何か一つくらいは持って帰るべきものが必ずあります。その何かをつかむためにも前の席に座るべきだと、あらためて感じた経験でした。

2014.01.14

コメント(0)

-

今年一番の楽しみな映画

正月にゴロゴロする時間がたっぷりあったので、DVDで映画を何本か見ました。でも、やっぱり映画は映画館で見るのがいいですね。今年は楽しみにしている映画が一つあります。5月10日公開の、『WOOD JOB!』です。原作は、三浦しおんの「神去なあなあ日常」。高校卒業と同時に三重県の山村に放り込まれた青年と、林業の現場に生きる人々のドラマです。 映画は、監督に『ウォーターボーイズ』『スウィングガールズ』『ハッピーフライト』の矢口史靖。出演が、染谷将太、長澤まさみ、伊藤英明 という豪華なメンバーで描かれる青春林業エンターテイメントです。 この映画を見て、林業をやってみたいという若者が増えるかもしれませんね。 金属製スパイクピンが傾斜地を噛む!【荘快堂】【地下足袋】 安全スパイク地下たび / I-15

2014.01.11

コメント(0)

-

くん炭の販売を始めました

もみがらくん炭の販売を始めました。商品名は、菅生庵さんから教えてもらった「銀黒もみがら燻炭」としました。お徳用の40リットルです。愛林館でお買い求めいただくことができます。売れるかどうかわかりませんが、需要があるようなら大量生産も考えてみようかな。

2014.01.08

コメント(0)

-

日経の社説にびっくり!

2日に、「つながってる感」が力になる という日記を書きましたが、今日(6日)の日本経済新聞の社説は、「ネット使い個人の力を引き出そう」というタイトルで、『インターネットによる「つながる力」をもっと生かす必要がある。』と書かれていました。http://www.nikkei.com/article/DGXDZO64899710W4A100C1PE8000/いやあ~驚きました。中身の濃さはもちろん違いますが、目の付け所は一緒ですよね!幸山熊本市長の今年の漢字も、「繋」でした!

2014.01.06

コメント(0)

-

仕事始め

新年を迎えて、穏やかな天気が続いています。遊んでいるのはもったいない!ということで、今日から仕事始めました。(っていうか、もともとその予定でしたけど)年末は天気が悪くてはかどらなかったけど、「熊本の山の木で家をつくる会」の注文が入っています。できるだけ早く、搬出したいところです。今日は暖かくなったので、冬なのにブヨが出てきました。でも、やっぱり森の中は清々しくて気持ちいいです。

2014.01.04

コメント(2)

-

「つながってる感」が力になる

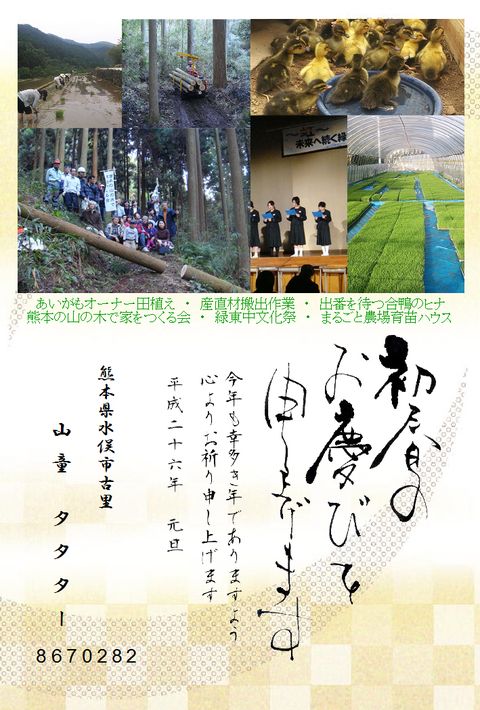

正月を迎えると、毎年たくさんの年賀状をいただきます。ありがたいことです。年賀状だけのつきあいになってしまった人も多くいます。普段まったく交流がないのに、年賀状だけはやりとりするってのも変な感じがしますが、逆に考えれば、普段交流がなくともこうした風習があるからこそ、「つながり」が保てているとも言え、正月だけでも「あの人はどうしているのだろう?」と思いを馳せることができます。最近では、年賀状ではなくメールで新年の挨拶をする人も増えているようです。「メールは味気ない」と言う人もいるようですが、愚生はなぜだかメールのほうが「つながってる感」が高いように感じます。昨年末からブログを再会していますが、徐々に反応が返ってくるようになり、たいへんうれしく思っています。現実になかなか会う機会がない人とも、ネットでの情報をやりとりすることで「つながってる感」を持つことができます。SNSなども、「つながってる感」を感じることができるツールです。これが行き過ぎて、「つながってる感」を得るために携帯電話が片時も話せないという若者も増えているようです。現実世界での交流が希薄であるが故に、ネットでの交流を求めているのでしょうか。そうなってしまうと問題ですが、現実の世界で他者との交流をしっかり認識できてさえいれば、あえてネットでの「つながってる感」を求める必要はないかもしれません。ネットでの交流は、現実世界での交流を保管するものだと思います。そういう位置づけができれば、ネットでの交流にリアリティが生じてきます。ネットでの情報発信から、より広くより深い交流が生まれてくることがあります。久しく会えない人とも、ネットで情報交換を続けていくことで、つながりを保ち続けることができます。愚生の子供たちも、正月に帰省すると同級生たちと集まるんだといって出かけていきますが、常にメールやLINEなどを利用して連絡が取り合える関係だからできることなのでしょう。携帯電話がなかった時代は、学校を卒業しそれぞれの道を歩み始めたら、よほど豆に連絡をしない限りは、お互いの消息がわからなくなってしまうのが普通でした。今はどこにいても携帯電話が一緒について回ります。番号やアドレスを変えない限り、いつでも連絡できます。ネットは、情報発信や情報交換が手軽にできるだけに、年に一度だけ年賀状のやりとりをするだけの関係とは、「つながってる感」が大きく違うように思うのです。もちろん、現実世界での交流とネットでの交流をうまく使い分けていけば、さらにより広くより深い交流ができることになるでしょう。今回、ブログを再開したことで、「見てます」とか「○○を始めたんですね」とかいう反応が来るようになりました。とても嬉しいことです。普段会えない人に思いを馳せながら、これからも情報発信を続けていこうと思っています。

2014.01.02

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます!

新年あけましておめでとうございます!多くの人に支えながら、また新たな年を迎えられたことに感謝したいと思います。今年は愚生にとって、新たなチャレンジの年になります。営農組合として活動してきた「久木野まるごと農場」が、株式会社になります。仕事始めとともに準備をはじめ、2月には設立総会を予定しています。これによって愚生の仕事のスタイルも大きく変わります。これまでは我家の仕事を中心として、農繁期のみ「まるごと農場」の仕事をしていましたが、今年からは「株式会社まるごと農場」の仕事が中心になります。我家の田んぼや山林も、「株式会社まるごと農場」に業務委託するということになります。株式会社にすることで、農地の所得ができるようになるため、新たな業務展開が期待できます。しかし、経営は簡単ではないと思っています。事業計画をまだまだ詰める必要があります。スタッフも募集中です。久木野の棚田や森を守る仕事を手伝ってくれる方を探しています。短期長期は問いません。一緒に考え行動してくれる人に来てほしいと思っています。「こんな取り組みをしてほしい」というアイデアだけでもけっこうです。行動はできないけどお金だけは出せるという人も、もちろん大歓迎です。いろんなご意見を聞かせていただきたいと思っています。地域の人を巻き込み、地域外の人もたくさん巻き込みながら、活動する一年にしたいと思っています。

2014.01.01

コメント(3)

全13件 (13件中 1-13件目)

1