PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

先月(6/16)、 奈良国立博物館に 出かけました。 特別展「大安寺のすべて」 の会期終了直前です。覚書を兼ね、ご紹介します。

南円堂

南円堂

いつも、三条通りから石段道を上り、南円堂前経由で興福寺の境内を通り抜け、奈良公園に向かいます。

石段道を上がると、右(東)側に 南円堂の手水舎 があります。

ふと、その背後のフェンスの先が気になりました。

フェンスに近づきますと、こんもりとした塚です。 「額塚」と刻された石碑 が建てられています。

築地塀の向こうに、五重塔が見えます。

北側から 南西寄りから

今まで意識しませんでした。 「額塚」って何?

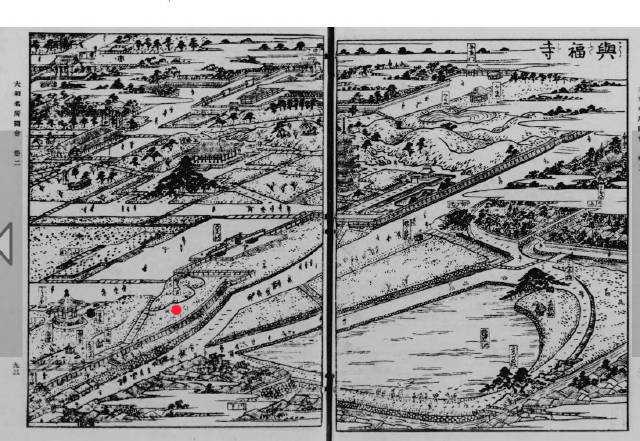

『大和名所図会』を参照 しますと、次の説明があります。

「額塚 南大門の西の脇にあり。一名茶臼山といふ。天平宝宇8年5月、南大門の芝に大なる穴出来て洪水路頭に溢れ、往来もなりがたく、諸人の歎 (なげき) となりしかば、大衆議して占はせらるるに、南大門の月輪山の額水に縁 (ゆかり) (すなはち) 額をおろし、此所 (このところ) に埋 (うづ) みけるとなり。」 (資料1)

同書に載る興福寺境内南半分の図です。 赤丸を追記したところが「額塚」 (資料1)

これ以降、興福寺は山号を名乗らない とのことです。

南円堂前で左折して境内を東に向かいます。これは北円堂へ向かう道の手前に立つ 石灯籠 。

「南圓堂」「御寶前」 と竿の節(珠紋帯)の前後に刻されています。

再興された 中金堂 。中金堂を拝観したときの覚書はご紹介ずみです。

この 案内板 が柵の傍に設置されています。

いつの日か、廻廊と中門が多分再興されることでしょう。

中金堂に対して、南には 南大門の基壇と礎石 が復元されています。

観光客が疎らだったので久しぶりにで基壇に上ってみました。

基壇の北東側から南西方向を眺めた景色 です。

興福寺境内を通り抜け、奈良公園に入ります。

見慣れた景色を眺めつつ、奈良国立博物館を目指します。

博物館西館の手前にこの案内図が設置されています 。 図の下辺が北に なります。

西面

北面

北面

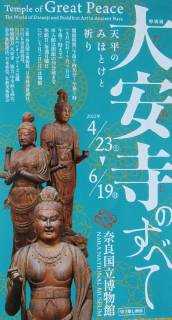

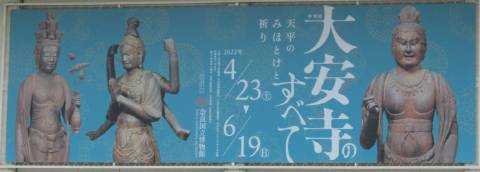

この特別展のPRチラシ

この特別展のPRチラシ

二つ折でA4サイズです。画像を切り出し引用するとともに参照します。

ある史跡探訪講座に参加して大安寺とその周辺を探訪し、以前にご紹介しています。

その折には境内と建物を中心に巡り、現在の大安寺境内と古代の大安寺境内の規模がどれだけ違うかを歩くことで体感しました。

展示会場には、パネル展示で寺地がどれだけ縮小したかが対比的に説明してあり、再認識した次第です。

この特別展は、大安寺の仏像を多く見仏できることを楽しみにして出かけました 。

特別展そのものは、大安寺の歴史について、寺宝、関連作品、発掘調査結果など多角的な観点で総合的な理解を深めることが試みられていました。

<第1章 大安寺の始まり> <第2章 華やかなる大寺> <第3章 大安寺釈迦如来像をめぐる世界> <第4章 大安寺をめぐる人々と信仰> <第5章 中世以降の大安寺>という構成です。

一般鑑賞者が一番惹きつけられるのは上掲の写真からもおわかりのようにやはり仏像や図像で、これらがハイライトになっています。私自身もまず見たかったのは仏像でした。

章毎に覚書を兼ねて、ご紹介します。

<第1章 大安寺の始まり>

最初の 「聖徳太子像」 (奈良国立博物館蔵、絹本着色)は剥落もあり殆ど容貌が不明。

飛鳥時代の 蓮華文軒丸瓦 の展示があり、蓮華文の変化に関心があるかないかが展示品に対しての関心の別れ目になるようです。

古墳時代の 「家形埴輪」 (奈良市埋蔵文化財調査センター藏)がやはりこのセクションでのハイライトです。かつての寺域に入っていた 杉山古墳からの出土品 。この古墳を大安寺は 池井岳 と称して、これを背にして南側に大伽藍を造営していたのです。

<第2章 華やかなる大寺>

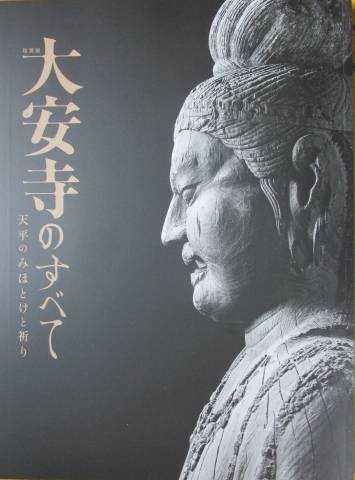

博物館の北面に掲示されていた案内パネル です。ここに今回の眼目である大安寺藏の仏像群が使われていました。この 右端の仏像 は、上掲の写真にも出ています。 「伝楊柳観音立像」 (奈良時代8世紀、重文)です。

この仏像の横顔 が、購入した 図録の表紙 に使われています。この図録の説明も随時参照します。

楊柳観音という名称に少し違和感を感じました。というのは、 この像は磐座に立つ忿怒の相貌で表現されている からです。

楊柳観音は三十三観音の一つ 。手許の辞典には「薬王観音と同体といい、様々な姿で古来、仏画に描かれてきたが、右手に楊柳の枝を持ち、左手に施無畏印を結ぶ像、または座右の花瓶に楊柳枝をさして水辺の岩の上に坐る姿が流布する。楊柳枝は衆生の願望にしなやかにそうこと、衆病を除こうとする誓いを表し、除病の利益があるものとして、唐以降、中国や日本で信仰された。遺例として、高麗時代の画像が、大徳寺や聖衆来迎寺などに伝えられている」 (資料2) と説明されています。

上掲に併せて掲示されている もう一つの案内パネル の 右端に 位置するのが、

「伝馬頭観音立像」

です。

「伝馬頭観音立像」

です。同様に、奈良時代(8世紀)の作。重文。こちらも、少しイメージが異なりました。

馬頭観音というと、頭上に馬頭を載せ、胸の前で馬口印を結ぶ姿を想起するからです。仏像が定型化される以前の初期密教における馬頭観音像とみる説が有力だそうです。尚、文化財指定の名称は千手観音となっているという説明がおもしろい。 この像も忿怒相 です。

胸飾りと足元にヘビが巻き付いています。

伝馬頭観音立像に対して、 左端に 立つのが 「伝聖観音立像」 です。

上掲PRチラシの中央上部に立つ のがこの像です。これも同様に奈良時代8世紀の作で重文です。

PRチラシの方が像容が見やすいと思います。

この PRチラシに採りあげられているもう一軀の仏像 が 「伝不空羂索観音立像」 で、造立時期等は同様です。

写真をご紹介できませんが 「四天王像」4軀 が展示されています。こちらも造立時期等は同様です。

「十一面観音立像」

で、 大安寺の本堂秘仏本尊

です。

「十一面観音立像」

で、 大安寺の本堂秘仏本尊

です。残念ながら、後期には会場に写真パネルが掲示されえてていただけで拝見できませんでした。

また、 上掲PRチラシに載る 「風鐸」と「鬼瓦」 は出土品 。 鬼瓦(個人蔵)は重文 だそうです。

「奈良時代の初め、平城宮造立の頃から鬼神を表すものが登場し、以後主流となったため鬼瓦と呼ばれている」 (図録より) とのこと。

このセクションでもう一つ珍しいのが、この 「奈良国立博物館だより」 に使われている 「陶枕」 (奈良文化財研究所藏)です。陶枕の破片が大量に 大安寺旧境内から出土 したそうです。火災で消滅した金堂跡周辺を中心に約300点もの陶枕片が発掘されているとか。

大安寺を建立した僧・道慈が唐から帰国の際多数の陶枕を持ち帰った と言われています。

唐三彩と絞胎陶の陶枕片 が発掘されています。

陶枕が日本でどのように使われたかについては諸説があるそうです。

興味深いことは、 陶枕については南都の諸大寺にも正倉院にも遺例がない とか。

それは、かつての大安寺の壮麗さや国際色の豊かさに繋がる事例といえるようです。

この 「道慈律師像」 (奈良国立博物館蔵、絹本着色)は室町時代14~15世紀の作で、 <第4章 大安寺をめぐる人々と信仰> に展示されていました。

<第3章 大安寺釈迦如来像をめぐる世界>

大安寺の現在の本尊は上掲の通り、十一面観音立像です。しかし、 かつては乾漆造で丈六の釈迦如来像が本尊だった とか。このことから釈迦如来像をテーマとするセクションが設けられたそうです。。

奈良・長谷寺藏の銅製「法華説相図」 (国宝、飛鳥~奈良時代、7~8世紀)が見応えのある作品でした。

東大寺蔵の「倶舎曼荼羅」 (絹本着色、国宝)は初めてみる曼荼羅図でした。倶舎宗に関わる諸尊を配した礼拝画像だそうです。普段見る機会のない図像です。

<第4章 大安寺をめぐる人々と信仰>

「義淵僧正坐像」 (岡寺蔵、国宝、奈良時代8世紀)がまず目にとまりました。

玄昉、行基、良弁など名だたる僧が師と仰いだと言います。上記の道慈も師と仰ぐ一人だったそうです。

京都・神護寺蔵の「弘法大師像」 (絹本着色、鎌倉時代、12~13世紀、重文)をここで見ることができました。図録の解説によると、 空海と大安寺の間には交流があった ことが認められるそうです。

「虚空藏菩薩像」

「虚空藏菩薩像」

通期で展示されているものと前期・後期で入れ替えのあるものが並存します。

この「虚空藏菩薩像」(東京国立博物館蔵、絹本着色、重文)は後期に入替で展示されていたものです。記憶力の増進を祈願する虚空藏求聞持法と呼ばれる密教修法のための本尊画像として制作されたと考えられているそうで、儀軌の記述に一致した画像と言います。

京都国立博物館の常設展示で見慣れている 京都・西往寺蔵の「宝誌和尚立像」

(平安時代、11世紀、重文)にこの特別展で出会いました。

京都国立博物館の常設展示で見慣れている 京都・西往寺蔵の「宝誌和尚立像」

(平安時代、11世紀、重文)にこの特別展で出会いました。かつて大安寺にはもうひとつの宝誌和尚像があった こととの関連での出展だそうです。記録があるとか。

面を裂いてその内側から仏身が現れるという姿を表現しているところに惹かれます。

平安時代にこういう形で具現化するのがすごいとみるべきなのか、森羅万象魑魅魍魎を渾然と実感する感性が当たり前だった時代だから自然に生まれた造形なのか・・・・。おもしろいですね。

虚空藏菩薩坐像が二軀 展示されていました。 文化庁蔵と奈良・北僧坊藏 でいずれも重文です。

文化庁蔵は、奈良時代8世紀、木心乾漆造・彩色の像で、蓮華座に半跏で坐し、施無畏印・与願印の印相を示し、光背の付いた像です。

一方、奈良・北僧坊像は、平安時代9世紀、木造・彩色の像で、右手に剣、左手に宝珠を持ち、蓮華座に裙がかかり、左足を踏み下げている像です。

かなり雰囲気が異なり、対比して見るとおもしろい。

「行教律師座像」 (京都・神応寺藏、平安時代9世紀、重文)です。大安寺で密教と三論を学び、最澄の師でもある行表(724~797)に師事した僧です。 行教は京都府八幡市に所在の石清水八幡宮を創建 したと言います。石清水八幡宮は数度訪れていますが、このことは知りませんでした。

この像、本来は僧形八幡神像として造立された可能性も指摘されている と言います。

<第5章 中世以降の大安寺>

ここには 二組の四天王立像 が展示されていました。 大分・永興寺蔵と香川・鷲峰寺蔵のもの で、いずれも鎌倉時代の作。ともに重文です。

第2章に展示の四天王立像(大安寺像)と比べると、やはりその造形がダイナミックな動きを表すようになってきています。

ここで目を惹きつけられたのはやはり 国宝「金銅透彫舎利容器」 (奈良・西大寺蔵、鎌倉~南北朝時代、13~14世紀)です。

これは 案内パネル で、この舎利容器の部分を切り取り拡大した画像です。精巧で繊細な金工細工の粋が表出しています。

「後世の修理時に補われた台座の補強板の銘により、もともと大安寺に安置されていたことがわかる」 (図録より) そうです。

大安寺の歴史がわかる特別展でした。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

*図録『特別展 大安寺のすべて 天平のみほとけと祈り』 奈良国立博物館 2022

*「奈良国立博物館だより 第121号 令和4年4・5・6月」

1) 大日本名所図会. 第1輯 第3編 :「国立国会図書館デジタルコレクション」

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/959906

2)『岩波仏教辞典 第二版』 中村・福永・田村・今野・末木 編集 岩波書店

補遺

額塚(興福寺) :「奈良寺社ガイド」

大安寺 ホームページ

hand sign 馬口印(まこういん)とグロリオサの花 :「pamiko Blog」

[仏像の見分け方]馬頭観音。最後の観音様 :「でーこんのあちこちコラム」

倶舎曼荼羅 :「コトバンク」

東大寺 倶舎曼荼羅図 :「奈良県国宝マップ」

義淵 :ウィキペディア

日本で最初の「僧正」 岡寺について :「岡寺」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 奈良・大安寺とその周辺を巡る -4 大安寺

探訪 奈良・大安寺とその周辺を巡る -5 大安寺旧境内僧房跡・大乗院大安寺墓地・杉山古墳・杉山瓦窯

スポット探訪 [再録] 奈良 興福寺国宝特別公開2013 南円堂・北円堂

観照&探訪 奈良散策 -2 興福寺中金堂と諸堂の眺め

探訪 奈良・興福寺 境内のお地蔵さまほかと境内点描

観照 奈良の夕景 興福寺諸堂・猿沢池からの遠望・率川地蔵尊・こんなお話

探訪 奈良市 奈良公園周辺散策 -1 興福寺境内・荒池・青田家住宅・福智院ほか

観照 奈良市 興福寺境内・奈良公園・奈良国立博物館をちがう目線で

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.