PR

X

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: パワースポット・遺跡・文化財(239)

カテゴリ: 南城市

沖縄本島南部の南城市の北側には馬蹄の形をした「佐敷(さしき)」という地域があります。「佐敷上グスク」の東側約400メートルの場所に「苗代殿/ナーシルドゥン」と呼ばれる拝所があります。「苗代」とは佐敷の小字名で、この丘陵の森には第一尚氏王統の初代国王である「尚思紹王」が佐敷按司の時代に暮らした「苗代大比屋の屋敷跡」があります。この深い森の一帯は琉球王府が1713年に編纂した「琉球国由来記」に記されている『苗代ノ嶽 神名 イヅミクダノ御イベ』に相当すると考えられ『佐敷巫崇所。年浴並麦初種子・ミヤタネノ時、同于上城之嶽也』と記述され「佐敷上グスク」と同様に花米、五水、神酒が供えられ「佐敷ノロ」により祭祀が執り行われた聖域でした。

(苗代殿/ナーシルドゥンの標識)

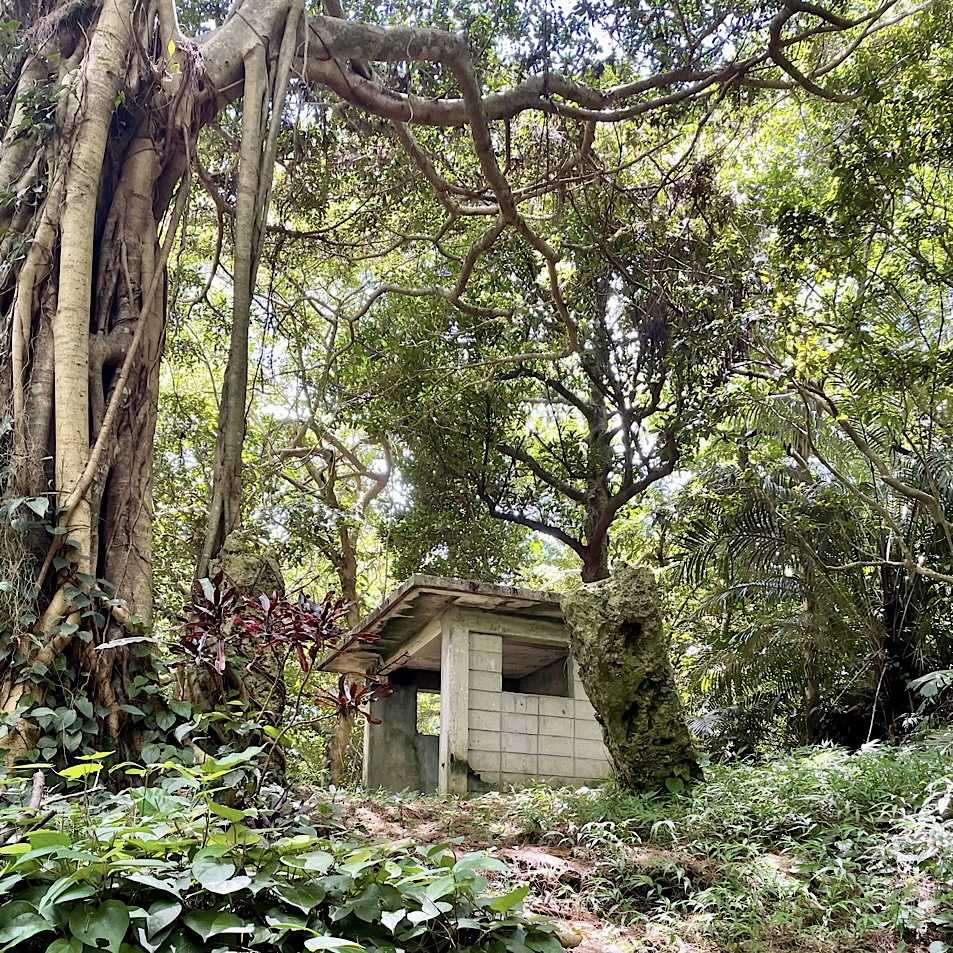

(苗代殿/ナーシルドゥンの祠)

(苗代殿/ナーシルドゥンに使われていた礎石)

(苗代殿/ナーシルドゥンの祠内部)

(苗代殿/ナーシルドゥンの火の神/ヒヌカン)

更に「琉球国由来記」には『此殿ノ庭ニ月白ト云イベアリ。祭之時ニ尊敬之也。』と記述があり「苗代殿/ナーシルドゥン」の左前方にはかつて「月白」と呼ばれる小判型の「イベ」と崇められる石が3つ祀られていました。石はそれぞれ1.8尺x1.5尺・1.9尺x1.7尺・1.7尺x1.6尺の大きさで、高さはいずれも5寸位だったと伝わります。「苗代殿/ナーシルドゥン」に祀られた神は「月神」であり、第二尚氏に「太陽神」を譲り渡した後、第一尚氏の末裔たちが「太陽神」に代わる神として新たに「大陰神」を守護神とし「テダシロ」から「ツキシロ」へ転換した事から、王権交代という激動の歴史背景を垣間見る事が出来ます。現在、祠内部にはウコール(香炉)と霊石が祀られており、祠の左側には「火の神/ヒヌカン」が祀られています。

(つきしろの岩・井の標識)

(つきしろの井)

「苗代殿/ナーシルドゥン」の北側に「つきしろの岩・井」と呼ばれる大岩と井泉があります。「苗代大比屋/後の尚思紹王」は佐敷の有力者であった「美里之子」の了承を得ず「美里之子」の娘と恋仲になり赤子を授かりました。その赤子が後の「尚巴志王」であり「つきしろの井」の湧き水を産水にしたといわれます。娘は父親である「美里之子」に伝える事が出来ず赤子を殺めようとしましたが、村の白髪の古老が赤子のただならぬ雰囲気を感じて「苗代大比屋」の元に連れて行きました。しかし、赤子の行く末を案じた「美里之子」の娘は「つきしろの岩・井」に赤子を捨てて立ち去ったのです。全てを打ち明けた娘はその後、父親の「美里之子」に結婚を認められ「苗代大比屋」と共に「尚巴志」を育てたと伝わります。

(苗代大比屋/ナーシルウフヤの屋敷跡)

(苗代大比屋/ナーシルウフヤの屋敷跡の火の神)

(苗代大比屋/ナーシルウフヤの屋敷跡)

「つきしろの岩・井」の北側に「苗代大比屋/ナーシルウフヤの屋敷跡」があり、この屋敷は沖縄戦の前は白木造りで琉球赤瓦屋根の平屋でした。沖縄戦で消失しましたが、氏子のミヒチ(御引)である「仲里・アンザ・喜友名・馬佐良」の4門中の子孫が現在のコンクリート造りの屋敷跡を建てて大切に拝しています。「苗代大比屋の屋敷跡」に向かって左側には屋敷跡の土地を守護する「火の神/ヒヌカン」が祀られており、4門中が拝した際に供えられたヒラウコー(沖縄線香)が残されていました。屋敷跡の建物の内部には「尚思紹」の位牌が祀られていれとされ、地元では「苗代大比屋の屋敷跡」は「神アシャギ」と呼ばれて崇められています。

(佐敷土帝君/トゥーテイクン)

(佐敷土帝君/トゥーテイクン)

(古井戸跡)

「苗代殿/ナーシルドゥン」の西側丘陵の森に「佐敷土帝君/トゥーテイクン」と呼ばれる石造りの祠が鎮座しています。「土帝君」は沖縄では土地の神様のみならず、農業や漁の神様、更には悪霊祓いの神様としても人々に崇められています。琉球王国時代には霊石信仰が主流でしたが「土帝君」には土地の神様を模した神像が祀られていました。しかし沖縄戦後、沖縄各地の「土帝君」から神像の盗難が相次ぎ、現在は「土帝君」の祠を神として崇め大切に拝しています。北側の海に向けられて建てられた「佐敷土帝君」の南西側には古井戸跡が残されており、残念ながら現在は井戸の水は枯れています。昔はこの井戸から水を汲み「土帝君」の祠に供えていたと考えられます。

(マーツー御嶽/松尾御嶽)

(マーツー御嶽/松尾御嶽のウコール)

「佐敷土帝君」の西側約150メートルの丘陵中腹に「マーツー御嶽/松尾御嶽」があり、この御嶽は「琉球国由来記」に『松尾之嶽 神名 タケツカサノ御イベ』と記されています。更に『佐敷巫崇所。年浴並麦初種子・ミヤタネノ時、同于上城之嶽也。』との記述があり、年浴の時は花米・神酒、初麦種子・ミヤタネの時は花米・五水・神酒が供えられ「佐敷ノロ」により祭祀が行われていました。「マーツー御嶽/松尾御嶽」には御神木のアコウ(赤榕)の老木があり、樹下はウコール(香炉)が祀られる拝所となっています。現在は旧暦12月24日の「ウガンブトゥチ/御願解き」の行事の際に周辺住民により大切に拝されています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[南城市] カテゴリの最新記事

-

場天ノロが居住したアガリゾーと神々が鎮… 2022.08.26

-

琉球競馬の馬スーブと十五夜の村アシビ@南… 2022.08.21

-

尚巴志の祖父の屋敷跡と一族が葬られた古… 2022.08.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.