PR

X

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: パワースポット・遺跡・文化財(239)

カテゴリ: 南城市

沖縄本島南部の南城市佐敷に「新里(しんざと)集落」があります。この集落について『字誌新里』には琉球開闢の創世神である「アマミキヨ」の一族が玉城村字仲村渠の「ミントン/免武登」から玉城村下親慶原の「アマチジョウガマ/天次門ガマ」に移り、そこを拠点として新里の「澤川原」周辺で生活した後に「名合(なごう)ムラ」辺りに移り住みました。それが「新里」の先住民である「並里系統」の始まりであると伝わります。この「並里系統」は14世紀初期にやって来た「佐銘川系統」や16世紀以降に移り住んだ他の門中と共に集落を発展させて、農業や漁労で暮らすようになったといわれています。

(旧場天御嶽/場天原)

(イビの森の入り口)

「新里集落」の中心部で新里公民館から南東に約400メートルの「場天原」に「旧場天御嶽」の森があります。1959年(昭和34年)10月に沖縄本島を襲った台風18号「シャーロット台風」に伴う豪雨により「軽石山」付近の大規模な崖崩れ及び地滑りが発生し「尚巴志」の祖父である「佐銘川大主(さめかわうふぬし)」の居住跡があった「旧場天御嶽」一帯が埋没しました。その1年後「旧場天御嶽」にあった「佐銘川大主住居跡」、その住居跡で使用していた2つの井戸「上場天御井戸/下場天御井戸」、天の神への御通しの「御天竺神」、佐銘川大主の生まれ故郷である伊平屋島への「御通し」で、別名「ヤマトバンタ」とも呼ばれる「伊平屋神」が「澤川原」に佇む「イビの森」に移転されて合祀されました。

(場天御嶽/場天殿)

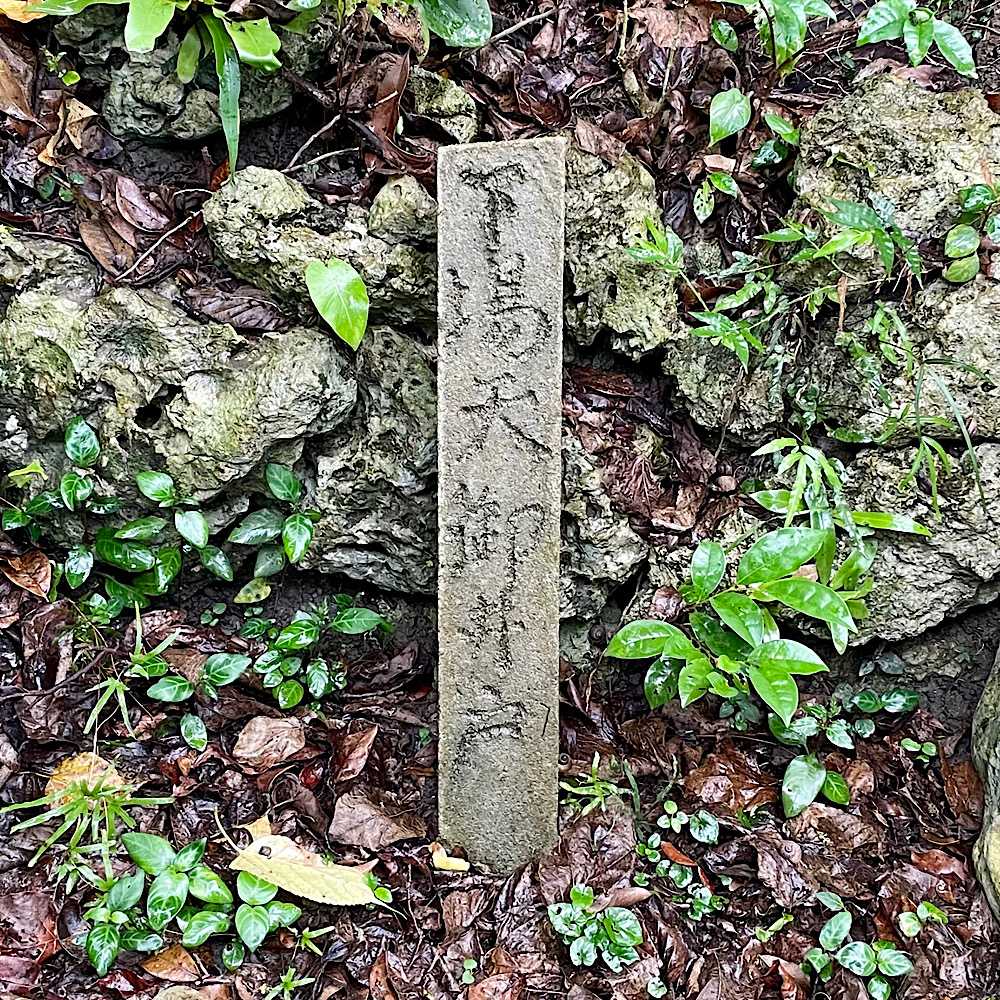

(場天御嶽の石柱)

「イビの森」の北側入り口の階段を登ると右手に「場天御嶽」と彫られた石碑が建つ「場天御嶽/場天殿」が祀られています。珊瑚岩が組まれた祠にはウコール(香炉)と幾つもの霊石が祀られています。1713年に琉球王府により編纂された地誌である「琉球国由来記」には『バテンノ殿 稲二祭之時、シロマシ・神酒二宛百姓、供之。バテンノロ祭祀也。且、祭之前夜、巫・根神・掟ノアム、トノヘ一宿故、夕食・朝食、一汁一菜ニテ百姓中ヨリ賄仕有。』と記されています。「場天御嶽/場天殿」の拝所は「新里集落」の他にも第一尚氏の子孫である石原、勢理客、佐久間の各門中が崇める拝所となっています。

(イビ御嶽)

(イビ御嶽の石柱)

「場天御嶽/場天殿」の南側に隣接した場所に「イビの森」の御神木であるガジュマルの巨樹が生えており、樹下には「イビ御嶽」が祀られています。珊瑚岩で造られた祠にウコール(香炉)と多数の霊石が祀られている御嶽は「新里集落」の祖霊神を祀った拝所で、集落の守護神として昔から大切に崇拝されている聖域となっています。「イビ御嶽」は「琉球国由来記」に記載されている『サクマチヤウノ嶽 神名 西森イシラゴノ御イベ』であると考えられており『バテン巫崇所。年浴之時、花米九合・五水四合・神酒壱百姓。麦初種子・ミヤタネノ時、花米九合・芋神酒壱百姓、供之。同巫祭祀也。』と記されています。

(御天竺神/上場天御嶽)

(御天竺神の石柱)

「イビ御嶽」に向かって左側に隣接した場所に「御天竺神/ウティンチク神」が祀られた拝所があります。珊瑚岩が組まれた祠の内部にはウコール(香炉)と霊石が祀られており、ヒラウコー(沖縄線香)がヒジュルウコー(火を灯さない線香)の作法で供えられています。「御天竺神/ウティンチク神」は「旧場天御嶽」の森に祀られていた「上場天御嶽」であると考えられており「琉球国由来記」には『上バテンノ嶽 神名 サメガア大ヌシタケツカサノ御イベ 昔佐敷按司御屋敷タル由也』と記されています。琉球王国時代における「御天竺神/ウティンチク」とは遠い東の海の彼方にある理想郷に住む神の事で、この拝所は「ニライカナイ」へ拝する「御通し」であると考えられます。

(伊平屋神/下場天御嶽)

(伊平屋神の石柱)

「イビ御嶽」の正面には「伊平屋神/ヤマトバンタ」が祀られた珊瑚岩の祠があり、この拝所は「旧場天御嶽」から移された「下場天御嶽」であると言われており「琉球国由来記」には『下バテンノ嶽 神名 コバヅカサノ御イベ』と記されています。「尚巴志」の祖父である「佐銘川大主(さめかわうふぬし)」が生まれた「伊平屋島」を遥拝する「御通し」として祠は北側に向けられています。「伊平屋島」から「今帰仁村運天」に渡った「佐銘川大主」は「シマセンク巫/勢理客ノロ」の宣託により「佐敷村」に移り住みました。魚を売って行商として暮らしていた頃に「大城グスク」辺りで大城按司の娘と出会い、後に結婚して「旧場天御嶽/場天原」で暮らし始めたのです。やがて2人の子供に恵まれ、1人は「尚巴志」の父親の「尚思紹」で、もう1人は「場天ノロ」でありました。

(上場天御井戸/ウィーバテンカー)

(上場天御井戸/ウィーバテンカーの石柱)

「イビの森」の東側に「上場天御井戸/ウィーバテンカー」があります。「旧場天御嶽/場天原」から移設された井戸跡で「上場天御嶽」では産井(ウブガー)として使用されていました。子供が産まれた時に使う産水(ウビミジ)は産井(ウブガー)から汲まれて用いられ、その水で産米(ウブイメー)を炊き、赤子の額に3回水を撫で付ける「ミジナディ/水撫で」の儀式が行われました。出産の日か翌日に赤子の名前を付ける「ナージキー/名付け」が行われ、その日の儀式は「カーウリー/川下り」とも呼ばれていました。その名前の由来は出産の汚物をクムイ(溜池)や家の井戸などで洗い流し、産井(ウブガー)から汲んできた産水(ウブミジ)で沸かした産湯につかわし「ミジナディ/水撫で」をする事から来ていると伝わります。

(下場天御井戸/シチャバテンカーの石柱)

「上場天御井戸/ウィーバテンカー」の南側に「下場天御井戸/シチャバテンカー」があり、こちらも「旧場天御嶽/場天原」から移設された産井(ウブガー)跡となっています。産まれたばかりの赤子は名前を付けられた後に「大鍋(ウフナービ)カミラスン」と言って赤子の額にナービヌヒング(鍋のすす)を塗りつけたり、ウブミジ(産水)を額に『ミミガニソンガニ 肝(チム)ヌソーアリ』と唱えて3回撫でる「ミジナディ/水撫で」の儀式が行われました。次に屋敷の入り口にあるヒンプン(目隠しの塀)の前方で赤子の「ナージキー/名付け」の儀礼をします。その後、ヒヌカン(火の神)とウグヮンス(仏前)に「ナージキー/名付け」の報告をするのです。産井(ウブガー)の水は人が生まれて最初に使用される清らかな水であり、生誕の儀式には欠かす事ができない特別な水でした。

(新里ノ殿の標柱)

(新里ノ殿)

(新里ノ殿の祠)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[南城市] カテゴリの最新記事

-

場天ノロが居住したアガリゾーと神々が鎮… 2022.08.26

-

琉球競馬の馬スーブと十五夜の村アシビ@南… 2022.08.21

-

尚巴志の祖父の屋敷跡と一族が葬られた古… 2022.08.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.