PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

伝馬通りの横田町西の大きな交差点を通過し、進むと右手にあったのが

『東海道府中宿』の道標。

「府中宿

府中宿 は江戸から約 44

里(約 176

km)、品川宿から 19

番目の宿場です。東見付は横田町、

西見付は川越町にあり、天保 14

年( 1843

年)には、本陣 2

軒、脇本陣が 2

軒、旅籠は 43

軒、

家数は 3673

軒、人口は 1

万 4071

人の東海道 最大規模の宿場 でした。

伝馬町には馬の手配や荷物の受け継ぎなど宿場の重要な業務を行う問屋場、大名や公家など

身分の高い人が泊まる本陣・脇本陣、東海道には 3

か所しか設置されていなかった

公用荷物の運賃を定める貫目改所などがあり、大変な賑わいでした。

また、参勤交代の大名たちは、家康公の祖母の菩提寺である華陽院のお参りしました。

家康公の墓所がある東照宮に向かう久能街道は、駿府の町に物資を運ぶ重要な道でした。」

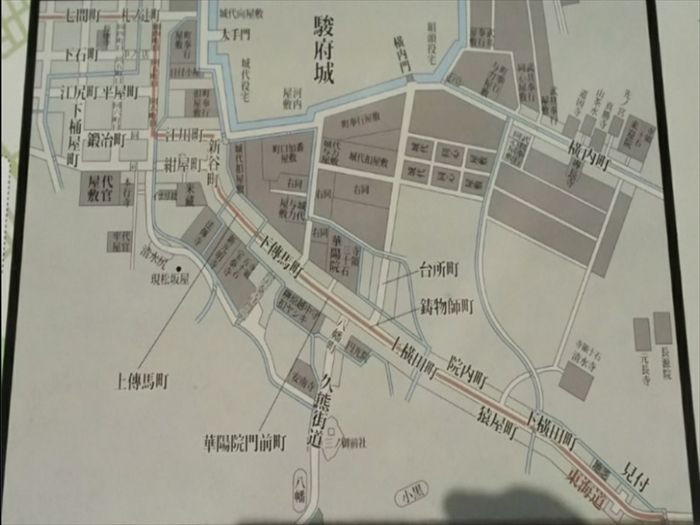

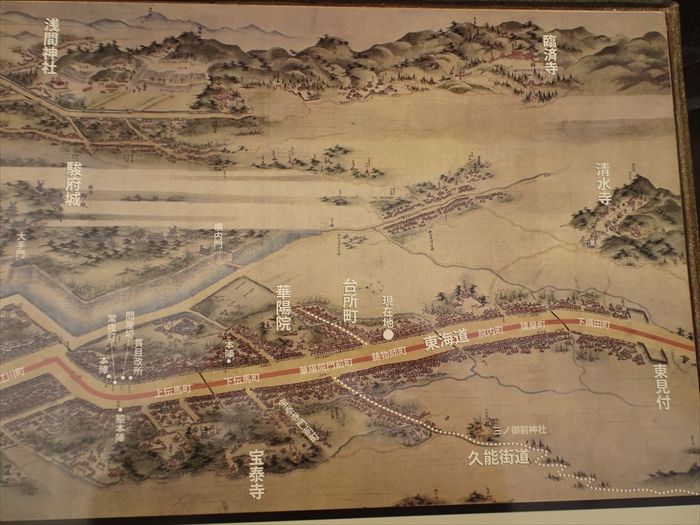

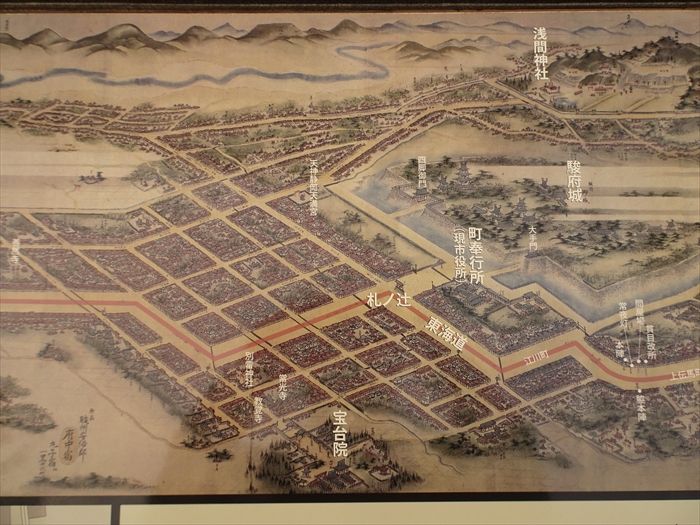

当時の地図をズームアップ。

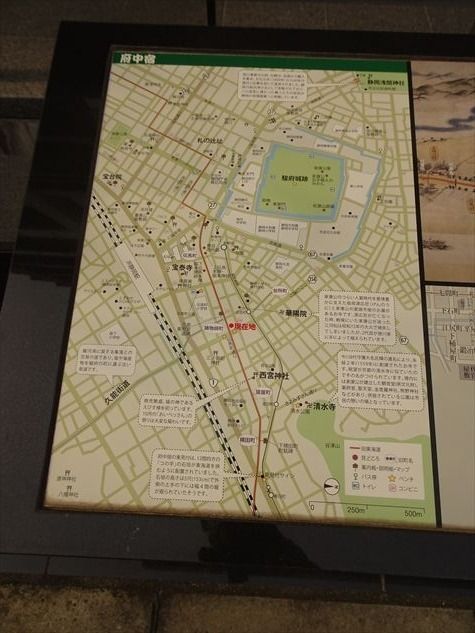

『府中宿 現在地図』

『府中宿 東見附~上伝馬町・本陣』

『府中宿 上伝馬町・本陣~梅屋町』

『府中宿 梅屋町~安倍川』

『久能山 東照宮道』碑。

目の下に青い駿河湾、遠くに伊豆半島をみることができる久能山の頂には、久能山東照宮が

あり、そこには300年にわたる平和な江戸時代を築いた徳川家康がまつられています。

江戸時代、東海道を上り下りする大名たちは、ここで東海道を離れ、久能山にお参りに

行きました。幕府に仕えた大名たちにとって、家康は神様と同じに考えられていたからです。

昭和20年代まで、この場所には、「久能山 東照宮道」と記した石碑がたっていました。

古代から使われてきた、静岡で最も古い街道の一つで、駿府の町に北側から入ってくる

安倍街道や藁科街道につながります。そして、町の中央には、東海道が東西に走っています。

駿府の町は、南北から生活物資が運び込まれた久能街道や安倍街道と、東西から人や情報が

流れ込んだ東海道とが交差するところに発展したことになります。久能街道は古くから、

駿府を支えてきた大切な道でした。」

説明書きが車道側に向いていたが、読む人は・・・??と。

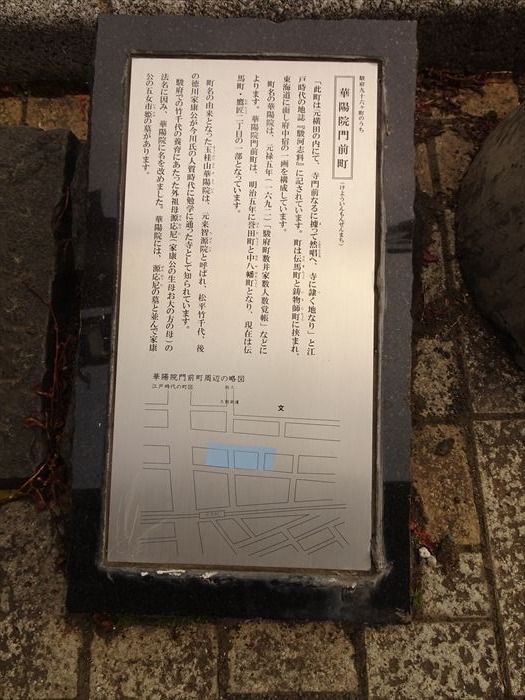

『花応院(けよういん)門前町』

「此町は元横田の内にて寺門前なるによって然唱へ(しかりとなえ)、寺につく地なり」と

江戸時代の地誌「駿河志料」に記されています。町は伝馬町と鋳物師町(いもじちょう)に

挟まれ東海道に面し府中宿の一画を構成しています。(中略)

町名の由来となった玉桂山華陽院は元来智源院と呼ばれ、松平竹千代後の徳川家康公が

今川氏の人質時代に養育にあたった外祖母源応尼(げんおうに・家康公の生母お大の方の母)

の法名に因み華陽院に改めました。

華陽院には源応尼の墓と並んで家康公の五女市姫の墓があります。」

『ここは東海道府中宿』

『本陣 脇本陣跡』。

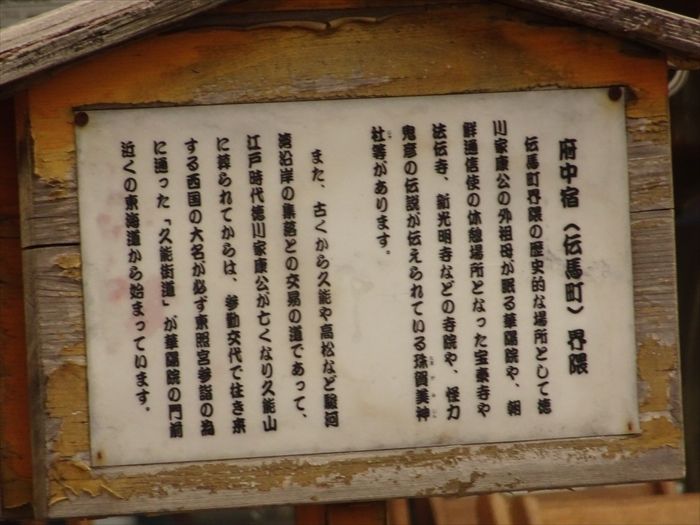

『府中宿(伝馬町)界隈』

「伝馬町界隈の歴史的な場所として徳川家康公の外祖母が眠る華陽院や、朝鮮通信使の

休憩場所となった宝泰寺や法伝寺、新光明寺などの寺院や、怪力鬼彦の伝説が

伝えられている珠賀美神社があります。

また、古くから久能や高松など駿河湾沿岸の集落との交易の道であって、江戸時代

徳川家康公が亡くなり久能山に葬られてからは、参勤交代で往き来する西国の大名が

必ず東照宮参詣の為に通った「久能街道」が華陽院門前近くの東海道から始まっています。」

伝馬町交差点を直進。

緩やかな右カーブの始まりの場所に石碑が2つ。

『駿府 貫目改所跡』。

「大名や寺院が委託する公用荷物の重さを量り、運賃 を定める検問所のことであり、

制限以上のものには割 増金が課せられました。荷物を運ぶ伝馬役に負担がかからないように

する制度のひとつで、東海道では品川 宿、府中宿、草津宿の3箇所に設けられていました。」

『上伝馬本陣 脇本陣跡』

『東海道府中宿』

「府中宿」は安倍川に近い新通り川越町から人宿町・七間町・呉服町・江川町そして伝馬町を

通って横田町に至る東海道を軸にした駿府の城下町全体を指していました。

府中宿は東海道の中でも最大級の宿場の一つでした。その府中宿の宿場の役割を

担っていたのが、「伝馬町」で宿場の公の施設である荷物貫目改め所や問屋会所をはじめ、

上と下の伝馬町にそれぞれ本陣と脇本陣、それに四十三軒の旅籠が建ち並び、賑わいを

見せていました。

徳川幕府による参勤交代の制度が確立されるに伴い、勅使や大名達の宿泊場として各宿場に

「本陣」「脇本陣」が設けられました。

府中宿には、上伝馬町と下伝馬町に本陣と脇本陣がそれぞれ一軒ずつ設けられていました。

下伝馬町の本陣は、下本陣と呼ばれた小倉家、脇本陣は平尾家でした。」

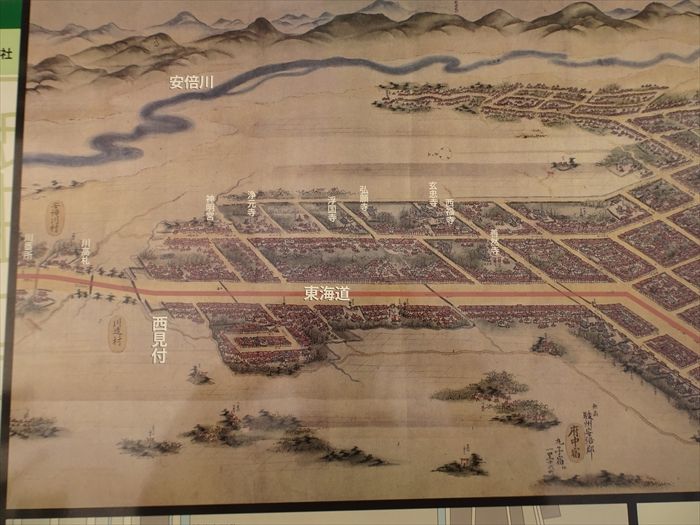

幕末頃の駿府伝馬町『鳥瞰図』。

更にカーブは続く。

『府中宿 伝馬町』道標。

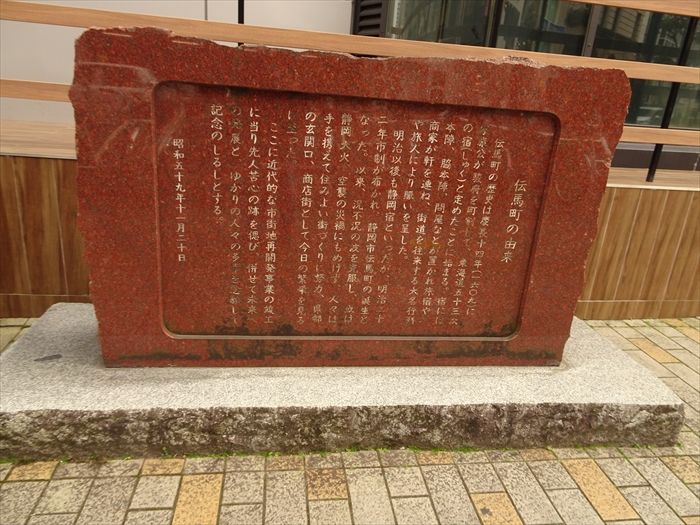

『伝馬町の由来』

伝馬町の歴史は慶長十四年(1609)に家康公が駿府を町割して、東海道五十三次の

宿(しゅく)と定めたことに始まる。宿には本陣、脇本陣、問屋などが置かれ旅宿や商家が

軒を連ね、街道を往来する大名行列や旅人により賑いを呈した。明治以後も静岡宿といったが、

明治二十二年市制が布かれ、静岡市伝馬町の誕生となった。以来、況不況の波を克服し、

或は静岡大火、空襲の災禍にもめげず、人々は手を携えて住みよい街づくりに努力、

県部の玄関口、商店街として今日の繁栄を見るに至った。ここに近代的な市街地再開発事業の

竣工に当り先人苦心の跡を偲び、併せて未来への発展と、ゆかりの人々の多幸を念願して

記念のしるしとする。」

『伝馬町の由来』碑の左に在った この人形は?

『伝馬町の由来』碑よりも先にこの人形像があったのであろう。

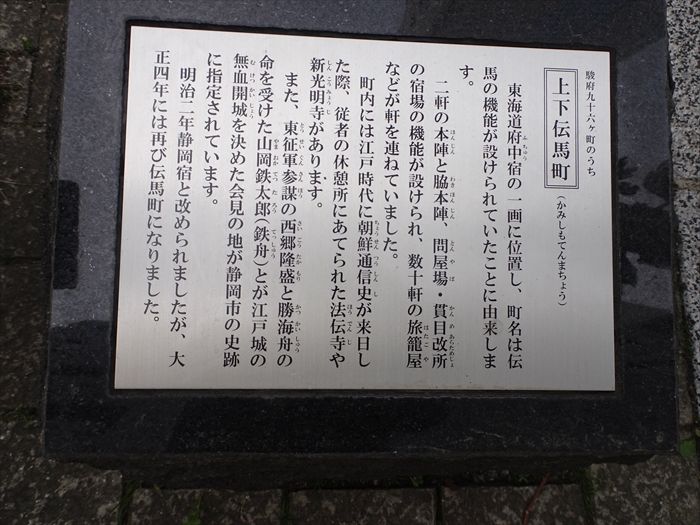

『上下伝馬町』。

「東海道府中宿の一画に位置し、町名は伝馬の機能が設けられていたことに由来します。

二軒の本陣と脇本陣、問屋場、貫目改所の宿場の機能が設けられ、数十軒の旅籠屋などが

連ねていました。

町内には江戸時代に朝鮮通信使が来日した際に、従者の休憩所にあてられた法伝寺や

また、東征軍参謀の西郷隆盛や山岡鉄太郎(鉄舟)とが江戸城の無血開城を決めた会見の地が

静岡市の史跡に指定されています。

明治二年静岡宿と改められましたが、大正四年には再び伝馬町になりました。」

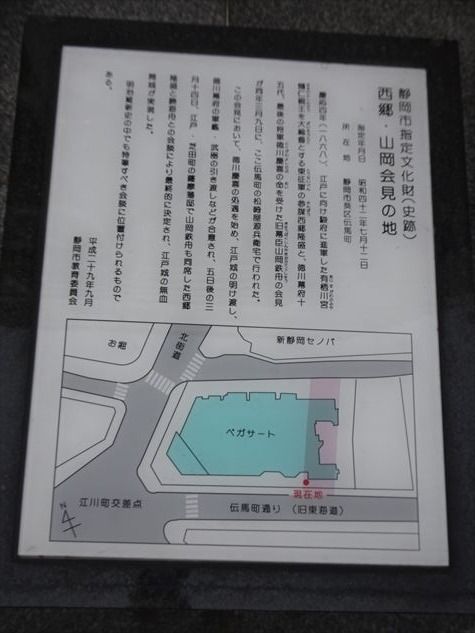

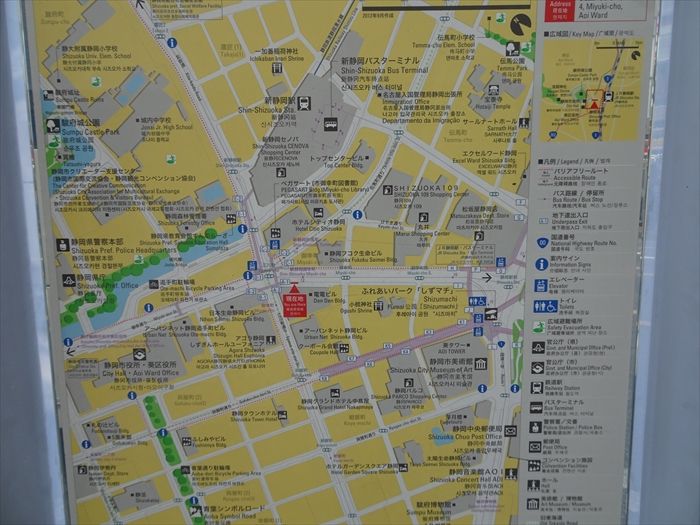

現在地。

西郷と官軍に恭順を決した慶喜から全権を託された勝海舟の手紙を持った山岡が

会見(1868年)した場所とのこと。

西郷隆盛、山岡鉄舟の顔も。

「西郷・山岡会見之史跡

ここは慶應4年3月9日東征軍参謀西郷隆盛と幕臣山岡鐡太郎の会見した松崎屋源兵衛宅跡で

これによって江戸が無 血開城されたので、明治維新史上最も重要な史跡であります。

明治百年を記念して昭和43年3月9日建立」。

『西郷・山岡会見の地』

「京王4年(1868)江戸に向けて駿府に進軍した有栖川宮熾仁(たるひと)親王を

総督府とする東征軍の参謀西郷隆盛と徳川幕府の軍事最高責任者勝海舟の命を受けた

幕臣山岡鉄太郎(後の鉄舟)の会見が、同年3月9日にここ伝馬町の松崎屋源兵衛宅で

行われた。この会見において15代将軍徳川慶喜の処遇をはじめ、江戸城の明け渡し

徳川幕府の軍艦・武器の引き渡しなどが合意され、5日後の3月14日、江戸三田の

薩摩藩邸で行われた勝海舟と西郷隆盛との会談により最終的に決定された。

江戸城の無血開城が実現した。明治維新史の中でも特筆すべき会談として

位置づけられるものである。」

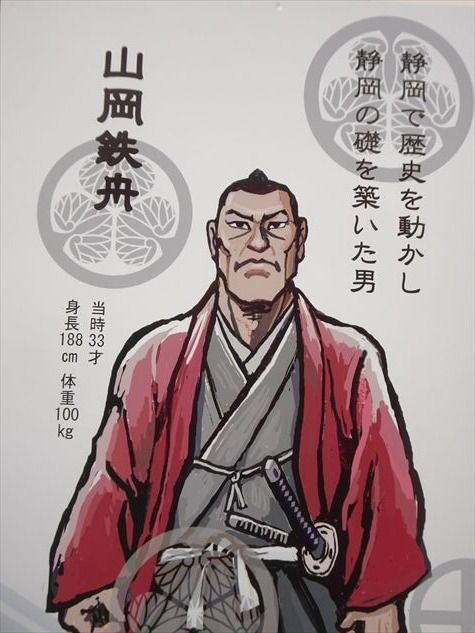

『山岡鉄舟』

幕末の幕臣,剣客。通称鉄太郎。一刀正伝無刀流剣術の開祖。父は旗本小野朝右衛門。

槍術の師山岡静山の家名を継ぐ。儒学,書,剣を学び,のち幕府講武所で剣術を指南。

1863 年清川八郎らと浪士組(新撰組の前身)を率いて上洛, 1868 年戊辰戦争の際には

勝海舟に協力,駿府に西郷隆盛をたずね,江戸開城のための勝・西郷会談への道を開いた。

維新後,明治天皇の侍従。勝,高橋泥舟とともに幕末の三舟と称される。

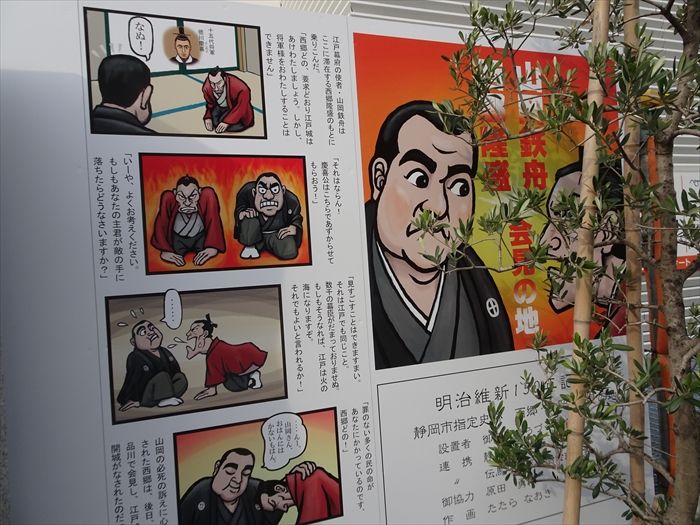

『西郷隆盛 山岡鉄舟 会見の地』を漫画で案内。

『新谷町(しんがいちょう)』。

「駿府九十六ヶ町のうち 新谷町(しんがいちょう)

町名の由来については、江戸時代の地誌『 駿河記』に「新谷氏の居宅ありしゆえに名づく」と

記されています。新谷町には江戸時代の一時期、小梳(おぐし)神社がありました。

現在、紺屋町に鎮座する小梳神社は、もともとっ駿府城三ノ丸内に祀られていましたが、

寛永八年(一六三一)に新谷町へ移されます。

延宝三年(一六七五)には、新谷町から紺屋町へ移転しますが、その後も小梳神社の祭礼には、

新谷町の神社跡地へ、神輿の巡幸がありました。

元禄五年(一六九二)の「駿府町数家数・人数覚帳」によると当時の新谷町の家数は八軒、

人数は七十五人でした、

昭和二十年、伝馬町と御幸町へ改編され、新谷町の町名はなくなりました。」

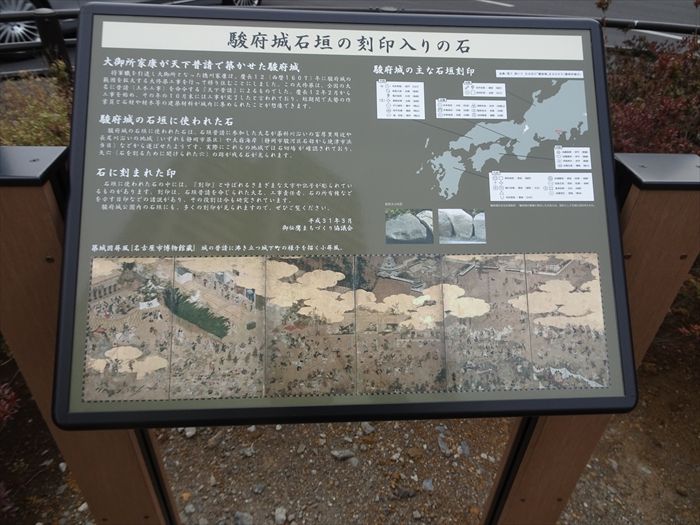

江川町交差点には『駿府城石垣の刻印入りの石』が。

★大御所家康が天下普請で築かせた駿府城。

家康が将軍職を引退して駿府城へ移り住むことになり、全国の大名に普請(土木

工事)を命令する『天下普請』によるものであった。

★駿府城の石垣に使われた石

石垣普請に参加した大名が、藁科川沿いの富厚里周辺や長尾川沿いの地域(いず

れも静岡市葵区)や、大崩海岸(静岡市駿河区石部から焼津市浜当目)などから運

ばせた。

★石に刻まれた印

石垣に使われた石の中には『刻印』と呼ばれるさまざまな文字や記号が彫られ

ているものがある。刻印は、石垣普請を命じられた大名、工事責任者、石の所

有権などを示す目印などの諸説があり、その役割は今も研究されていると。

天下普請で築かれた城ということもあり、駿府城で使われている石材にはさまざまな

刻印が残されているのだと。

300を超える刻印 ⬅リンク が見つかっており、刻印の模様は150種類にもなると。

この「鼓」(蝶にも見えるが)は加賀前田筑前守利常か?

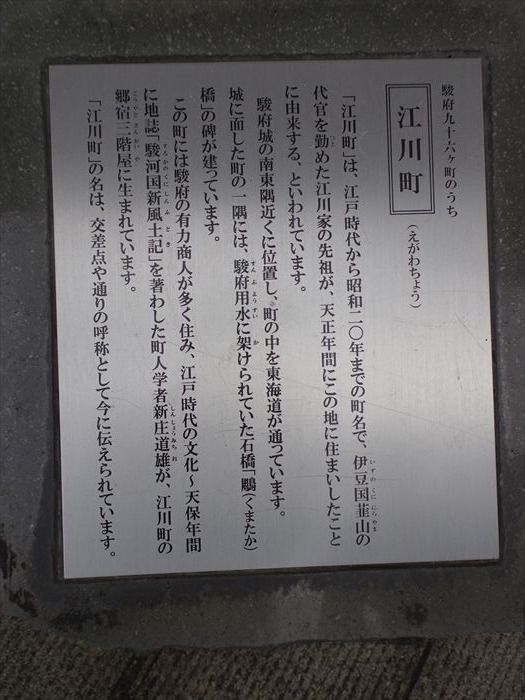

『江川町(えがわちょう)』。

「「江川町」は、江戸時代から昭和二〇年までの町名で、伊豆国韮山の代官を勤めた

江川家の先祖が、天正年間にこの地に住まいしたことに由来する、といわれています。

駿府城の南東隅近くに位置し、街の中を東海道が通っています。

城に面した町の一隅には、駿府用水に架けられていた石橋「鵰(くまたか)橋」の碑が

建っています。

この町には駿府の有力商人が多く住み、江戸時代の文化~天保年間に地誌「駿河国新風土記」を

著した町人学舎新庄道雄が、江川町の郷宿三階屋に生まれています。

「江川町」の名は、交差点や通りの呼称として今に伝えられています。」

『御幸通り』

交差点の先は東海道右側は御幸町、左側は江川町。

江川町の町名の由来は、韮山代官、江川太郎左衛門の駿府屋敷があったためについた町名。

江川太郎左衛門とは代々、江川家の当主が継いだ名前で、江川家は代々、韮山代官を世襲した家。

韮山代官所とは言っても、担当範囲は駿河国、伊豆国をはじめ、武蔵、相模、甲斐国の天領で、

かなり広い範囲。この広い範囲の民政を担当したのが韮山代官所であると。

ただ、駿府は駿府藩が立藩されている時代がありますから、この時代は外れます。

また、江川太郎左衛門の江戸屋敷は三田の慶応義塾大学の近くにあり、明治になり、福沢諭吉に

売却されたため、一時、慶応義塾の外塾とされました。

江川町、御幸町ともに府中宿には含まれない町であるのだと。

(御幸町は駿府城代が住む町であったため)。

『静岡県庁東館』は改修工事中。

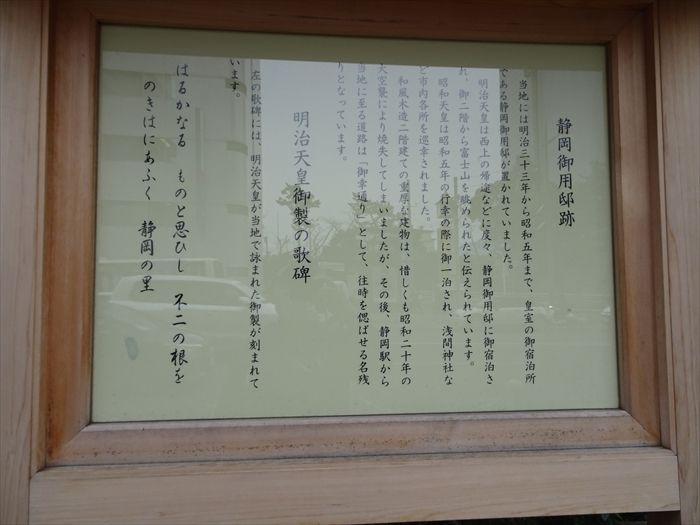

『静岡市役所(葵区役所)』の北側で『静岡御用邸跡』と記された石碑、案内説明板を発見。

案内説明板はかなり新しい?

「当地には明治三十三年から昭和五年まで、皇室の御宿泊所である静岡御用邸が

置かれていました。明治天皇は西上の帰途などに度々、静岡御用邸に御宿泊され、

御二階から富士山を眺めたと伝えられています。

昭和天皇は昭和五年の行幸の際に御一泊され、浅間神社など市内各所を巡幸されました」

御用邸は和風木造2階建ての重厚な建物とされ、市に払い下げられた後、永久保存対象

だったが、昭和20年6月の静岡大空襲で焼失した。現在、往時の面影はなく、

市庁舎新館のバス停前の目立たない場所に御用邸跡の石碑と明治天皇の歌碑があった。

「はるかなる ものと思いし 不二の根を のきはにあふく 静岡の里」

『静岡御用邸跡』石柱。

『静岡市役所』前のモニュメント。

『静岡市役所静岡庁舎本館』

昭和9年に建築され、国の有形文化財とされている静岡市役所の旧館。

駿府城側には静岡県庁が。

県庁前交差点には『ガス燈』が。

「ガス燈

静岡でガス事業が開始されたのは明治43です。静岡駅前や七間町など市内6ヶ所に

ガス燈が点され、文明開化を告げる光として市民に親しまれました。

この3基のガス燈は、静岡市制施行100周年と市庁舎本館改修工場落成を祝して

静岡ガスが寄贈したものです。」

静岡市役所御幸通り側静岡中央警察署側には

『御用水』と『町方用水』説明ボードが。

徳川家康公による駿府の町づくり、安倍川の治水とまちの用水を整備したことが書かれていた。

市役所前の用水路(御用水)は駿府城お濠に現在も流れているのであった。

今回は、時間の関係上、『 駿府城 (その1~3)』⬅リンクの城内には入らなかったが2017年に

ゆっくり訪ね、ブロスアップしていますので、リンクから訪ねて見て下さい。

その9 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12