PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

更に駿府・府中宿の散策を続ける。

『静岡の由来』。

「明治二年(一八六九)廃藩置県を前にして駿府または府中といわれていた地名の改称が

藩庁で協議された 重臣の間では賤機山にちなみ賤ヶ丘といったんは決まったが藩学校頭取の

向山黄村先生は時世を思い土地柄を考えて静ヶ丘即ち「静岡」がよいと提案され

衆議たちまち一決 同年六月二十日「駿州府中静岡と唱え替えせしめられ候」と

町触れが達せられた。以来百有余年富士を仰ぐふるさとの静岡の名は内外に親しまれ

県都として今日の発展を見るに至った。ここに市制施行九十年を迎え黄村先生の遺徳を

敬仰しゆかりの地藩庁跡に市名の由来をしるす」。

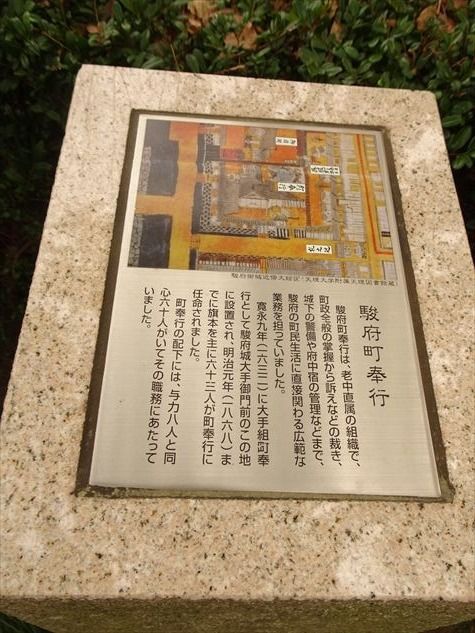

『駿府町奉行所址』。

『駿府町奉行』。

「駿府町奉行は、老中直属の組織で、町政全般の掌握から訴えなどの裁き、城下の警備や

府中宿の管理などまで、駿府の町民生活に直接関わる広範な業務を担っていました。

寛永9年(一六三二)に大手組町奉行として駿府城大手御門前のこの地に設置され、

明治元年(一八六八)までに旗本を主に六十三人が町奉行に任命されました。

町奉行の配下には、与力八人と同心六十人がいてその職務にあたっていました。」

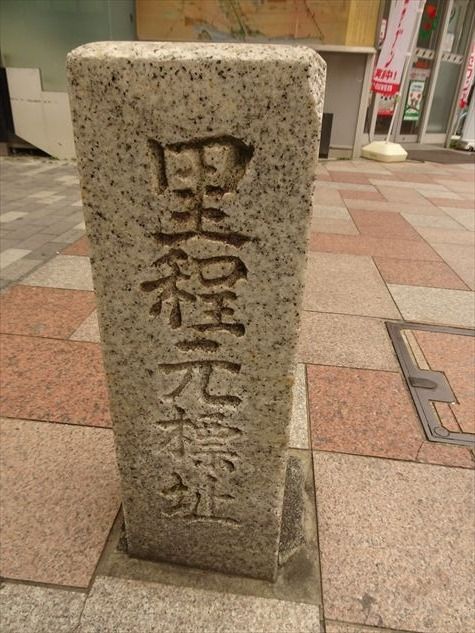

『里程元標阯』。

「道路の始まりと終わりを、「起点」「終点」と呼び、その路線を示すものとなっています。

起終点とは、起点と終点をまとめた呼び方です。

道路元標(げんぴょう)とは、道路の路線の起点や終点や経過地を表示するための標識のことで、

大正9年に設置されました。明治期に設置されたものについては、里程元標と呼ばれています。

また、起終点標とは、道路の起点や終点を表すための石標やモニュメントのことです。

都市の中心地には、道路元標や、里程元標や、起終点標などがあります。」

『札之辻址』。

「江戸時代から昭和二十年まで呉服町と七間町の交差点付近には「札ノ辻町」がありました。

東海道の道筋にもあたり、立ち並ぶ商家を訪れる人達などで賑わっていました。

四ツ辻の中には幕府の政策や法令をかかげた高札場が駿府町奉行所により設けられ

「札之辻」名の由来となっています。」

『札之辻町』町名碑。

「札之辻町の町名は、江戸時代、ここに高札場があったことに由来します。

「元禄五年駿府町数井家数人数覚帳」によると、札之辻町の家数は十一軒、

人数百三十二人でした。

高札とは、幕府の法令を庶民に徹底させるため、各地域の要所に設置された掲示板です。

札之辻の高札場は、現在の七間町通りと呉服町通りが交差する駿府城寄りの道の中央に

立てられていました。

札之辻界隈は、当時から商家が軒を連ね、多くの人々で賑わっていたようです。

また、近世の東海道は、この四つ辻で直角に折れ、七間町と呉服町を結んでいました。

昭和二十年、札之辻町は呉服町・両替町・七間町の一部となりましたが、「

札之辻」の地名は今も市民に親しまれています。」

七間町(ひちけんちょう)通りを更に進む。

町名の由来には諸説あり、絹・米・油・魚・木綿等の座(同業者組合)が 7

軒あったとする説、

道路の幅が七間(約 13

メートル)だったとする説、秤屋が 7

軒あったとする説などがある。

七間町を貫通する七間町通りは、東海道府中宿と鞠子宿の間の経路となっていた。

江戸時代には駿府の宿場としては伝馬町が栄えたが、 1889

年(明治 22

年)に鉄道の東海道線が

開通するまで静岡でもっとも栄えた繁華街は七間町だったと。

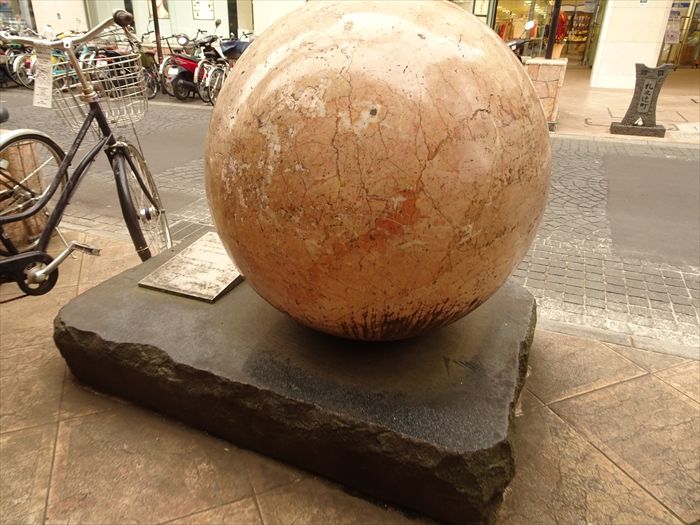

左手には大理石の球体のモニュメントが。

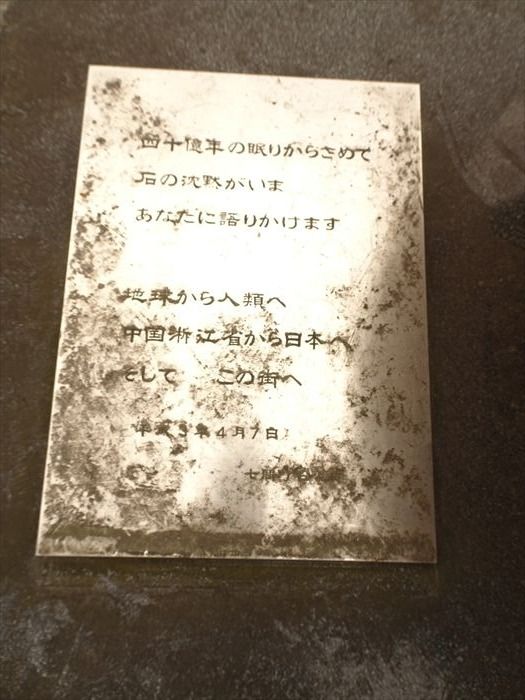

「四十億年の眠りからさめて、石の沈黙がいまあなたをに語りかけます」と。

静岡県と浙江省は1982年4月の友好提携以来、40年近くにわたり経済、文化、環境など

幅広い分野における交流を積極的に促進し、相互理解と友情を深めて来ているとのこと。

その関係のモニュメントなのであろう。そして確か浙江省の大理石は埋蔵量国内1位。

平成3年(1991年)の文字があるから友好提携9年目のものか。

両替町通りを進む右手に『駿府銀座発祥の地』の碑が。

両替町の歴史は、慶長 11

年( 1606

年)、徳川家康によって駿府城の蓄財としての

銀貨鋳造所(銀座)が旧二丁目付近に設置されたことに始まる。町名の「両替」は、

銀座の業務として灰吹銀を買い入れ公鋳の丁銀と引き換えることである。

また、この銀貨鋳造所の周辺には両替商が集積した。

家康が隠居した後の 慶長十七年1612

年になると、銀貨鋳造所は駿府から江戸に移転した。

この江戸に移転した銀貨鋳造所が置かれた土地が、東京都の銀座である。

東京都の銀座は、江戸時代(特に慶長から寛永にかけて)には「新両替町」と呼ばれていた。

江戸移転前のかつての駿府銀座の所在地である現在の静岡市の両替町(特に静岡駅に近い

二丁目付近)は、静岡県最大の歓楽街となっている。

また、江戸時代の銀座の中心的存在であった京都銀座は、現在では両替町通として名を残す。

よって、今日の東京銀座のルーツはここ静岡にあると。

更に右手に寺の如き山門が。

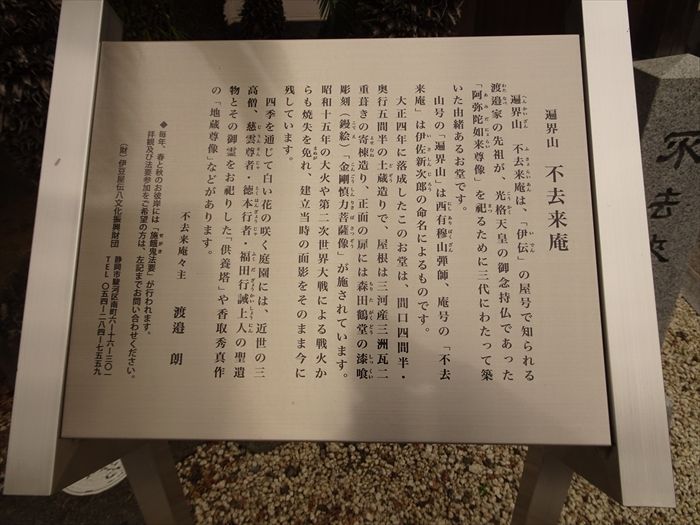

静岡市葵区両替町一丁目に位置する『不去来庵(ふきょらいあん)』。

「仙洞御所伝来の阿弥陀如来坐像を本尊とする、通称「伊伝」の名で知られた渡邉家の持仏堂。

第二次世界大戦において焼失の激しかった静岡市中心部にありながら戦火を逃れ、

明治・大正の粋を究める建造物として、国の登録文化財の指定を受けた。

本堂には数々の意匠が施され、特に正面の左右扉にある漆喰鏝絵の金剛力士像は、

静岡を代表する左官職人の森田鶴(かく)堂(どう)の手によるものです。」

『不去来庵』と刻まれた石碑。

『遍界山 不去来庵』。

「伊伝」の通称で知られる渡邉家の持仏堂。

光格天皇の御念持仏・阿弥陀如来像をまつるため1897年から18年かけて完成した。

奥行き約9メートル間口約6メートル。

明治・大正時代の技術の粋を集め、2000年に登録有形文化財に指定された。

そしてその前には

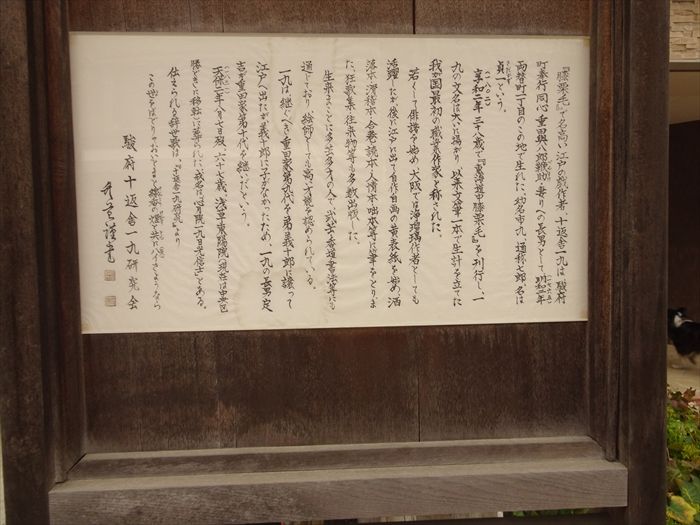

『東海道中膝栗毛 十返舎一九生家跡地』。駿府城の西、両替町通り沿いの住宅街のド真ん中に。

「『膝栗毛』で名高い江戸の戯作者、十返舎一九は、駿府町奉行同心重田與八郎鞭助(べんすけ)・

妻りへの長男として、明和二年(一七六五)両替町一丁目のこの地で生れた。幼名市九、

通称七郎、名は貞一(さだかず)という。

享和二年(一八〇二)三十八歳で『東海道中膝栗毛』を刊行し、一九の文名は大いに揚がり、

以来文筆一本で生計を立てた我が国最初の職業作家と称された。

若くして俳諧を始め、大阪では浄瑠璃作者としても活躍したが、後に江戸に出て自作自画の

黄表紙を始め、洒落本・滑稽本・合巻・読本・人情本・咄本等に筆をとり、また、狂歌集・

生来まことに多芸多才の人で、武芸・香道・書法等にも通じており、絵師としても高い才能を

認められている。

一九は、継ぐべき重田家第九代を弟義十郎に譲って江戸へ出たが、義十郎に子がなかったため、

一九の長男定吉が重田家第十代を継いだという。

天保二年(一八三一)八月七日歿。六十七歳。浅草東陽院(現在は中央区勝どきに移転)に

葬られた。戒名は、「心月院一九日光信士」とある。

伝えられる辞世歌は、『十返舎一九研究』より

この世をばどりゃおいとまと線香の煙と共にハイ(灰)さようなら」

旧東海道に戻る途中、葵区梅屋町にあった『津島神社』。

新通り角にあった『秋葉神社』。

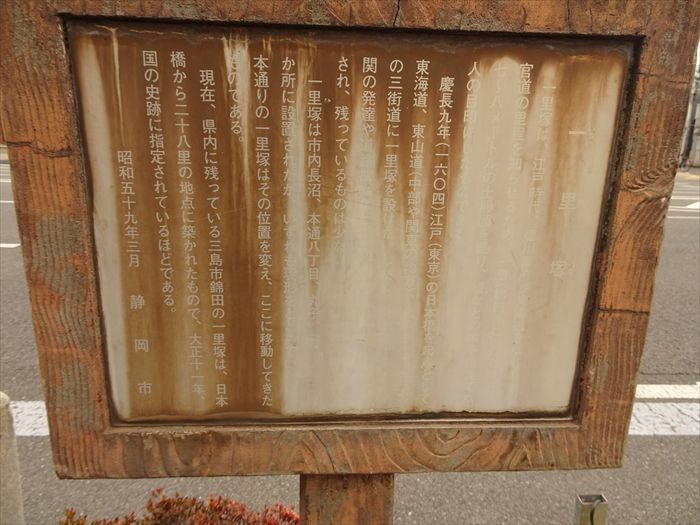

旧東海道とは異なる本通り(県道208号線)に一里塚があるようなので行ってみた。

「一里塚は、江戸時代、徳川幕府が東海道をはじめ主要官道の里程を知らせるため、

一里(約四キロ)ごとに直径七~八メートルの土饅頭を盛り、榎などの木を植えて旅人の

目印にしたものである。

慶長九年(一六〇四)江戸(東京)の日本橋を基点として、東海道、

東山道(中部や関東の地方)、北陸道(中部日本)の三街道に一里塚を設けた。

残っているものは少ない。

一里塚は市内長沼、本通八丁目、丸子、宇津ノ谷の四ヶ所に設置されていたが、

いずれも原形をとどめていない。ここ本通の一里塚はその位置を変え、ここに移動して

きたものである。

現在、県内に残っている三島市錦田の一里塚は、日本橋から二十八里の地点に築かれたもので、

大正十一年、国の史跡に指定されているほどである。」

旧東海道と言われている道とは異なる場所に設置されている。あえて人目に付きやすいように、

現在の幹線道路に設置したのか、当時から設置場所が異なっていたのか不明??

旧東海道に戻るべく本通り(県道208号線)を歩く。

この先を左手に曲がり進むと静岡市葵区駒形通五丁目。

現在は静岡県地震防災センターがある付近が駿府に在った二丁町遊郭の場所であると。

大御所徳川家康の隠居の地である駿府城下に造られた幕府公認の遊郭で、 1 万坪もの広大な

面積を誇っていた。後にその一部は江戸に移され、吉原遊廓になった。

蓬莱楼など代表的な遊郭は明治時代以降も続いたが、第二次世界大戦の静岡大空襲で焼失したと。

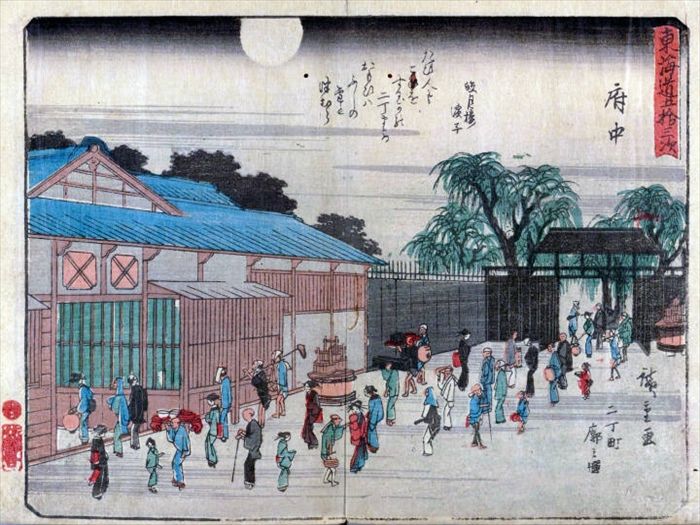

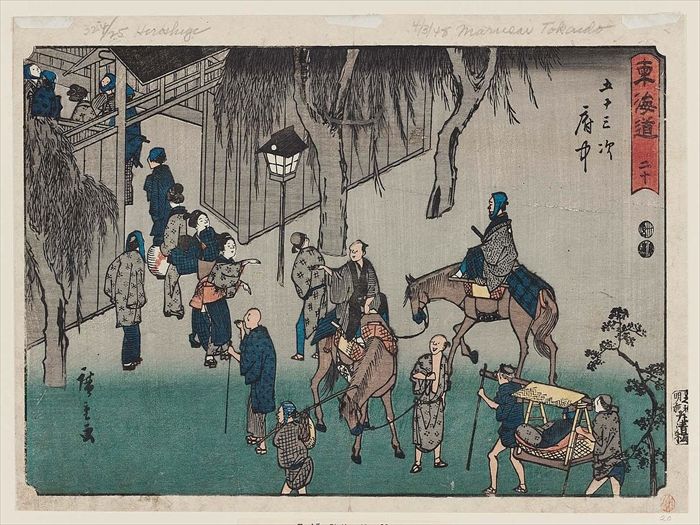

『歌川広重・東海道五十三次 佐野喜版・狂歌入東海道 府中/二丁町廓之図

「するが」は、「駿河」と「旅をする」の駄洒落なのであろう。

『東海道五十三次(隷書東海道)』より「東海道 二十 五十三次 府中」。

「家康が将軍職を退いた後に住んだ駿府城。その城下町には宿場とともに昔から遊女街があり、

多くの人で賑わいました。」

新通りに戻り県道354号線が前方に。

静岡環状線(県道354号線)の横断歩道を渡る。

静岡中央警察署 弥勒交番の傍らに立られていたのが

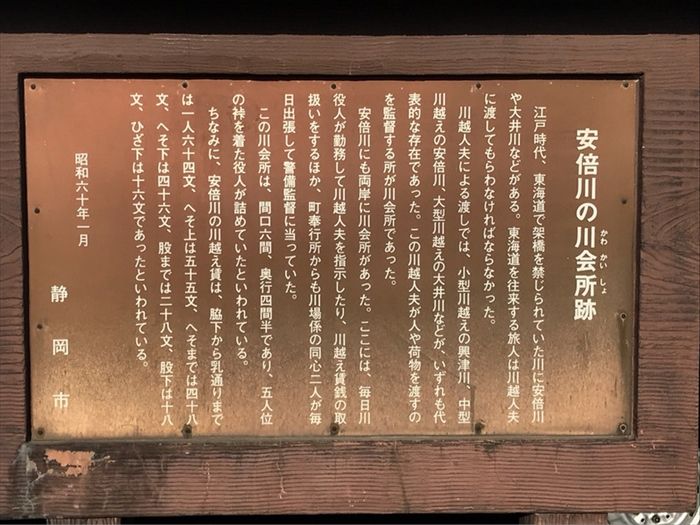

「安倍川の川会所(かわかいしょ)跡」の説明板。

「江戸時代、東海道で架橋を禁じられていた川に安倍川や大井川などがある。東海道を往来する

旅人は川越人夫に渡してもらわなければならなかった。

川越人夫 による渡しでは、小型川越えの興津川、中型川越えの安倍川、大型川越えの大井川

などが、いずれも代表的な存在であった。この川越人夫が人や荷物を渡すのを監督するところが

川会所であった。

安倍川にも両岸に川会所 があった。ここには、毎日川役人が勤務して川越人夫を指示したり、

川越え賃金の取り扱いをするほか、町奉行所からも川場係の同心二人が毎日出張して警備監督に

当っていた。

この川会所は間口六間、奥行き四間半であり、五人位の裃を着た役人が務めていたといわれている。

ちなみに、安倍川の川越え賃は、脇下から乳通りまでは一人六十四文、へそ上は五十五文、

へそまでは四十八文、へそ下は四十六文、股までは二十八文、股下は十八文、ひざ下は十六文で

あったといわれている。」

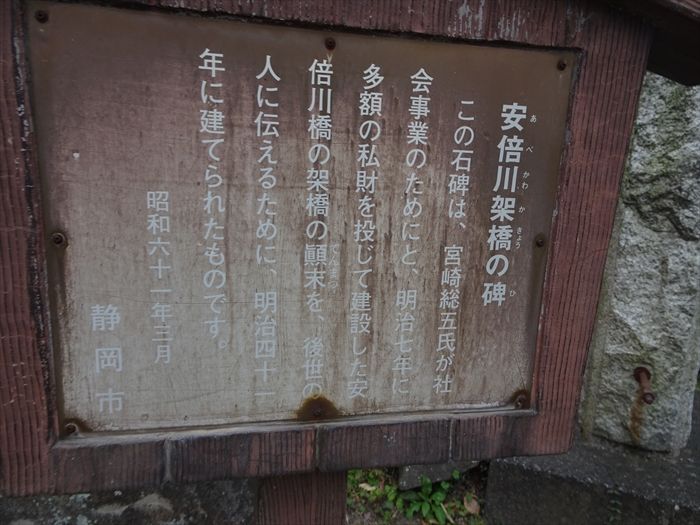

弥勒交番の後ろの三角形の緑地帯・弥勒緑地にあった大きな石碑。

『安倍川架橋の碑』

「この石碑は、宮崎総五郎氏が社会事業のためにと、明治七年に多額の私財を投じて

建設した安倍川橋の架橋の顛末を、後世の人に伝えるために、明治四十一年に

建てられたものです。」

同様なものが何故か本通り(県道208号線)側にも。

途中、こんなマンホール蓋も見つけた。

右下に「2015」と書かれた消火栓カラー蓋。

富士山、駿河湾、美保が描かれている。手前には家康が祀られている久能山東照宮。

その右側には「大御所家康公 顕彰四百年」の文字。

新しいうちは白文字だったそうだが、文字部分が凸部だったため色が取れてしまったらしい、

とのネット情報あり。

静岡市街には、カラフルな色彩、そして様々なデザインのマンホール蓋が私を楽しませて

くれたのであった。

その10 に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12