PR

Keyword Search

Comments

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

右手に夢舞台東海道道標『藤枝宿』、そしてその横が『蓮正寺(れんしょうじ)』入口。

『蓮正寺』は真宗大谷派の寺院。山号は熊谷山。本尊は阿弥陀如来。

この寺は、1195年(建久6年)蓮正(=熊谷直実、1141年~1208年)が開山となって

創建されたと伝えられる。

1730年(享保15年)駿河国田中藩主となった本多氏の菩提寺となっている。

夢舞台東海道道標『藤枝宿 長楽寺町』。

『熊谷山 蓮生寺』の『山門』。

山門は文化8年(1811)に当時の田中藩5代藩主本多正意が造営したもので

切妻、本瓦葺、正面軒唐破風、一間一戸、四脚門。

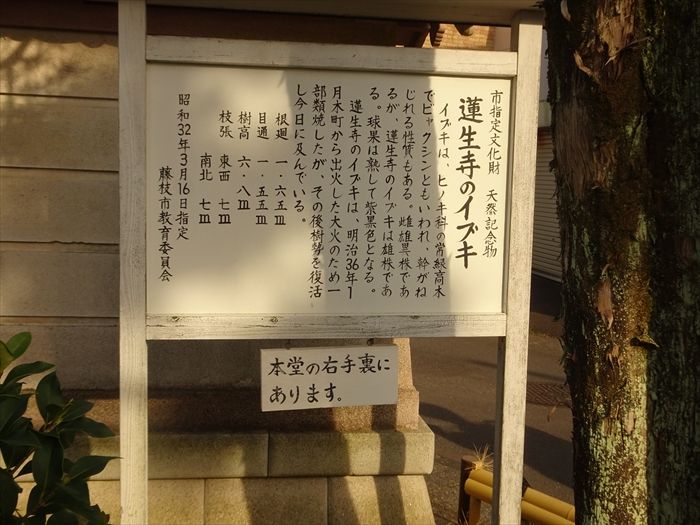

市指定文化財 天然記念物 『蓮生寺のイブキ』の木が境内にあると。

「蓮生寺のイブキ」は推定樹齢700年、明治36年(1902)の火災で一部焼失したが

その後は回復、樹高6.8m、幹周1.55m、枝張東西7m、南北7m、

昭和32年(1957)に藤枝市指定天然記念物に指定。

『本堂』。

熊谷山蓮生寺の創建は建久6年(1195)、蓮生房(熊谷直実:熊谷直貞の次男)が

開山したのが始まりと伝えられています。熊谷直実は平家追討で多くの武功を挙げ源頼朝から

日本一の強者と賞賛された人物でしたが、文治3年(1187)の鎌倉鶴岡八幡宮の放生会で

流鏑馬の的立の役で直実が拒否した事で減封となり、さらに領地争いで叔父に敗れた事で出家、

後年法然上人の弟子となり蓮正と名を改めています。

貞永2年(1233)、親鸞上人(浄土真宗開祖)が京都に戻る際、蓮生寺に立ち寄り、当時の

住職蓮因が感化され弟子になると「十字尊号黒谷秘伝抄」を賜り浄土真宗に改宗しました。

さらに第9世生岸は蓮如上人から親鸞聖人の木像を拝領しています。

享保15年(1730)、本多家が沼田藩から田中藩4万石で入封すると享保16年(1731)に

初代藩主となった本多正矩が菩提寺と定め、以来歴代藩主(正矩・正珍・正供・正温・

正意・正寛・正訥)から庇護され寺運も隆盛しました。

『 親鸞聖人像

』。

本堂前の桜も咲きだして。

『鐘楼』。

『本堂鬼瓦』

「蓮生寺本堂は明治37年の藤枝大火により焼失後、大正2年に再建され、平成15年に

屋根瓦と白壁が全面改修されました。

この鬼瓦は本堂屋根に飾られていたものです。」

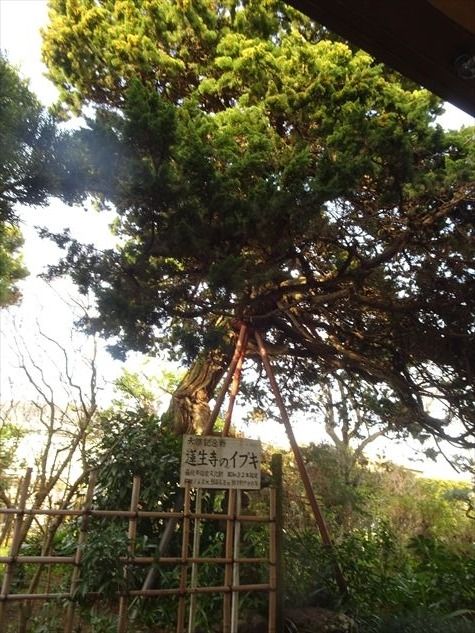

これが『蓮生寺のイブキ』。

イブキ(伊吹)は、ヒノキ科ビャクシン属の常緑高木。 別名ビャクシン(柏槇)。

ウィキペディアによると「果物のナシ(梨)に発生する病害、赤星病の病原菌の宿主になり、

イブキの木が1.5km以内にある梨園ではほぼ必ず被害が発生する。

このため梨生産者が周辺住民に対し、庭木として植えられているイブキを消毒させてもらえる

よう依頼して回ることもある。また、条例でイブキの植栽を規制する自治体もある」のだと。

根廻:1.65m 樹高:6.8m 樹齢:約700年。

そして次に近くにある『蓮華寺池公園』を訪ねた。

蓮華寺池は公園の中心にある、公園のランドマーク。元は1613年(慶長18年)に作られた

灌漑用のため池であった。コイ、ヘラブナ、ブルーギル、ライギョ、ミドリガメなどが生息。

この池に沿ってオレンジ色の散策路が一周しているのであった。

公園北部の山肌にある、ローラー式の滑り台。 3

本の滑り台が設置されていて、赤い滑り台が

およそ 30m

、青がおよそ 50m

で、もっとも長い黄色い滑り台は 80m

に達する。

青がいちばん急である。子供たちに大人気で、休日には子供の行列ができることもあると。

しばしベンチに座り蓮華寺池を眺めながら、旅友から頂いたバナナを楽しむ。

そして裏道を旧東海道の千歳交差点に向かうと、

右手にあったのが『旧藤枝製茶貿易会社の社屋』。

地域の方々は「とんがり屋根」と呼ばれているのだと。

明治34年に建てられた木造3階建て約5.45m×9.09m(間口3間×奥行き5間)。

現在は使われていないのだと。当時はお茶業の事務所として使われていたのだと。

歩道には『大慶寺(だいけいじ)』の『本堂』と『久遠の松』が描かれたプレートが

埋め込まれていた。

『大慶寺』境内への道。

大慶寺の境内には巨大な松の樹・『久遠の松』が。

手前の大宝塔の中には開基檀越の道円・妙円墓碑(准宗宝)が安置されていると。

近づいて。それにしても巨大そして美しい姿の老松。

「日本の名松100選」に選ばれている。

静岡県からは大慶寺の久遠の松、三保の松原、沼津の千本松原が選ばれているが、

1本の松だけで選ばれたのは久遠の松だけであるとのこと。

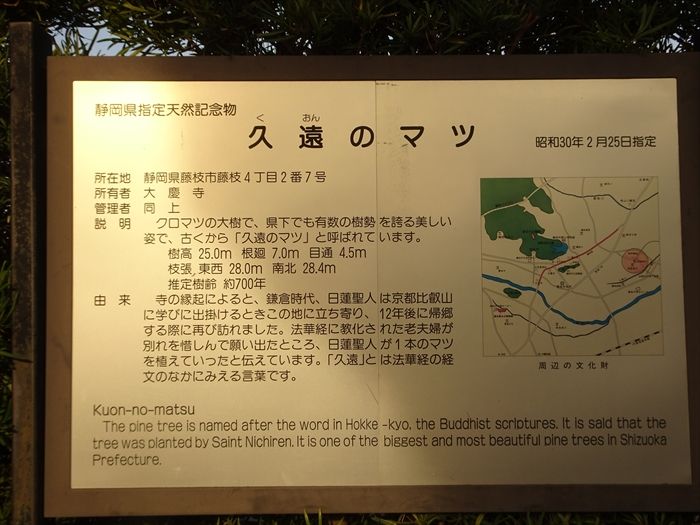

『久遠のマツ』

「 昭和30年2月25日指定

所在地 静岡県藤枝市藤枝4丁目2番7号

所有者 大 慶 寺

管理者 同 上

説 明 クロマツの大樹で、県下でも有数の樹勢を誇る美しい

姿で、古くから

「久遠のマツ」と呼ばれています。

樹高 25.0m 根廻 7.0m 目通 4.5m

枝張 東西 28.0m 南北 28.4m

推定樹齢 約700年

由 来

寺の縁起によると、鎌倉時代、日蓮聖人は京都比叡山

に学びに出掛けるとき

この地に立ち寄り、12年後に帰郷

する際に再び訪れました。

法華経に教化された老夫婦が

別れを惜しんで願い出たところ、日蓮聖人が

1本のマツ

を植えていったと伝えています。「久遠」とは法華経の経

文のなかに

みえる言葉です。

」

仏教が遠い昔から受け継がれ、また未来永劫に栄えることを言い、

このクロマツの大樹が象徴しているのだと。

見事な『鐘楼』も。

一階がスカートの裾を広げたような板張りの形『袴腰(はかまごし)』になっていた。

袴腰鐘楼は二層吹放し鐘楼の一層目を末広がりとして、腰板を横に張り桟をつけた形が

袴に似ていることから袴腰と称した。二層目には床板を張り梵鐘の真下の床には音響効果を

高めるために床を四角に切り取り、その上に格子をはめ込む場合もある。

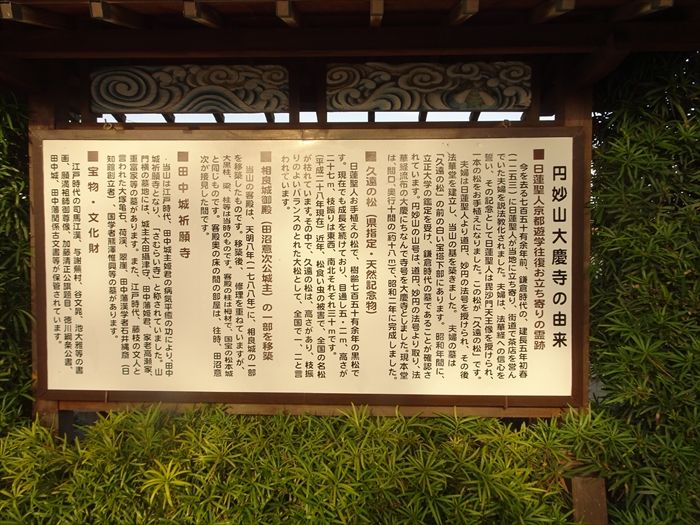

『円妙山 大慶寺の由来』

■日蓮聖人京都遊学往復お立寄りの霊跡

今を去る七百余年前、鎌倉時代建長五年(1253)初春、日蓮聖人が京都比叡山へ遊学の折、

往復お立ち寄りになって、道園・妙園の両夫婦を説法教化され、題目の本尊と毘沙門天王を

授興され、記念に一本の松をお手植えされました。この松は「久遠の松」と命名されました。

道園・妙園の名は、聖人より授けられた法号で、後年、両夫妻は自宅に法華堂を建立して、

当山の基を開きました。両夫婦の墓碑は鎌倉時代の作で、大宝塔の下部に安置されています。

圓妙山の山号は、道園・妙園両夫婦の法号よりとり、大慶寺は、法華経流布の大慶にちなんで

寺号としました。

当山は、東海道有数の日蓮上人直接お立寄りの霊跡であります。現在の本堂は、間口、

奥行十間(18m)四面で昭和二年完成したものです。

功により祈願寺とされました。境内には田中城主 大田摂津守、田中藩姫君、同藩漢学者

石井縄斎先生 ( 日知館創立者 ) 、国学者 熊沢惟興先生を初め、家老高瀬重富氏等の墓石並に

大塚亀石・荷渓・翠崖等地方文化人の墓石があります。」

『本堂』

旧本山は静岡感応寺、脱師法縁。日蓮御手植と伝わる久遠の松(静岡県指定天然記念物)や、

太田資直(田中城の城主)、本多正供の姫、本多正珍の側室、石井縄斎(漢学者)、

熊沢惟与(国学者)等の墓がある。

建長 5

年( 1253

年)、是聖房蓮長(後の日蓮)が比叡山延暦寺への遊学に際して藤枝の地を

訪れた際、茶屋を営んでいた道円・妙円夫妻は蓮長の説法に教化され、後に自宅裏に

持仏堂として建立した法華堂が起源という。天文 5

年( 1536

年)、大円院日遵がこの法華堂で

布教して伽藍を建立し中興した。その後田中城の祈願所となり栄えた。天和 3

年( 1683

年)と

宝永 5

年( 1708

年)にそれぞれ火災の類焼により焼失した。天明 6

年( 1786

年)、

相良藩の藩主で江戸幕府の老中だった田沼意次が失脚すると相良城が廃城になり、

天明 8

年( 1788

年)に相良城の御殿を購入・移築し庫裏とした。

文久年間( 1861

年 - 1864

年)、江戸幕府第 14

代将軍の徳川家茂が上洛に際して訪れ、

病気平癒の祈願を行なった」 と。

田中城主他田中藩士の墓碑。

田中城祈願寺であり城主をつとめた太田摂津守資直公逝去の折、当寺へ納牌、菩提寺と定め、

田中城最後の城主本多氏の頃には家老の大半が檀家で「さむらい寺」と呼ばれたと。

中央の宝塔を中心にコの字型に田中藩ゆかりの人々の墓石が並んでいた。

『久遠の松』を再び。

寺務所。

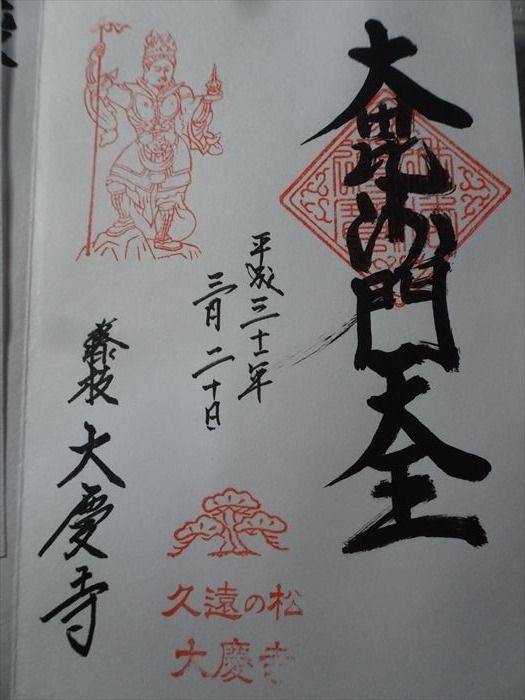

若い住職から御朱印を頂きました。

そして住職としばしの歓談。

我が実家の檀家寺の若き新住職をご存知である様子。

同じ日蓮宗の寺であり、身延山久遠寺の研修会?で話をしたことがあると。

三光天子(日天子、月天子、明星天子)を祀る三光堂への山門が出口に向かって左手に。

再び藤枝宿の旧東海道に戻る。

『東海道藤枝宿』、この場所は藤枝市藤枝3丁目2−25。

『藤枝宿絵図』がここにも。

店は開いているが、お客が通らない!!。

夢舞台東海道道標『藤枝宿 上伝馬町』。

『今拝稲荷大神』と書かれた赤い幟が参道両側に。

立て札が 。

再び旧東海道に戻りすすむと、歩道に埋め込まれていた『下本陣跡』タイル。

『上本陣跡』。

店のシャッターには

『東海道五拾三次之内 藤枝 人馬継立 / 歌川 広重』。

藤枝宿にある問屋場での役人や人夫の様子が描かれている。

駅伝の荷駄の引き継ぎをするところで、荷物を計算し、運送の斡旋をしている。

働く人々の活気が伝わってくる。

『問屋場跡』。

その8 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12