PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

大慶寺から300m先、右手奥に『正定寺』山門が。

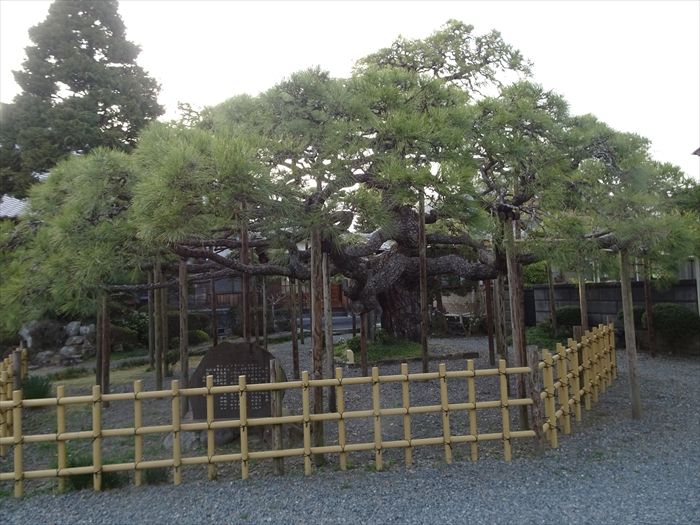

藤枝市指定天然記念物『本願のマツ』があると。

「昭和61年10月6日指定

所在地 藤枝市藤枝2丁目699

所有者(管理者) 正定寺

正定寺境内の本堂前にあるクロマツで、傘形に枝張りした美しい姿に整えられています。

この場所は江戸時代の東海道「藤枝宿」の宿場町の西木戸口(にしきどぐち)近くにあたり、

古図などに描かれています。マツは享保15年(1730年)に田中藩主であった土岐丹後守頼稔

(ときたんごのかみよりとし)が大阪城代となった時に寄進されてものであるという由来が

伝わっています。

根廻 約3m 目通 約3m 樹高 6.3m

枝張 東西11.5m 南北 14m (データは指定時の数値)」

『山門』。

境内の『弁天わらべ地蔵』。

ズームで。動物のように見えるが『わらべ』。

正定寺の『本願の松』、別名『延命の松』。

『本願の松』。

「藤枝市指定天然記念物

江戸時代の享保十五年(1730)に田中城主土岐丹後守頼稔が大阪城代に登用されたとき

(1730年・享保15)、報恩感謝に植えたと伝えられている。

丹後守は境内の弁天堂に祭られている弁財天の信仰が篤く、大阪城代に登用されるに当り

報恩謝徳のために植えたといわれ、別名を延命の松という。弁天堂は老朽のため

明治四十五年に解体され、昭和四十七年に再建された。

目 通 3m

樹 高 6.3m

枝張東西 11.5m 南北 14m」

傘形に枝張りした美しい姿。この辺りが西木戸跡であると。

見事な枝振りそして手入れ。

『本堂』。

浄土宗 鎮西派 智恩院末 本尊は阿弥陀如来

大徳山 称名院 正定寺(だいとくざん しょうみょういん しょうじょうじ)

浄土宗正志寺は寛正3年(1462)、鎌倉光明寺の僧であった信蓮社貞誉によって

開創された。法然上人によって広まった弥陀信仰の拠点としてこの地域の人々が集まり、

往時は専修院、正明院という塔頭寺院を有していたという。天正年間(1573~1591)

火災に遭ったが、10世生誉によって再建された。

『六道能化(ろくどうのうけ)の地蔵尊(じぞうそん)』。

衆生が生まれながらに備わった生活活動によって生死を繰り返す、迷いや苦しみの

世界を六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)というが、それぞれの道に在って難儀する者を

教化し救済する意で、「六地蔵尊」と呼ばれ、六対並んで建立されるのも常である。

左から『地獄能化』、『餓鬼能化』。

『弁天堂』

そして瀬戸川に架かる勝草橋(かちくさばし)を渡る。

瀬戸川は静岡県焼津市・藤枝市を流れる本流の二級河川。

2003年に一里塚と勝草橋公園の整備とともに架け替えが行われたと。

瀬戸川の上流側。

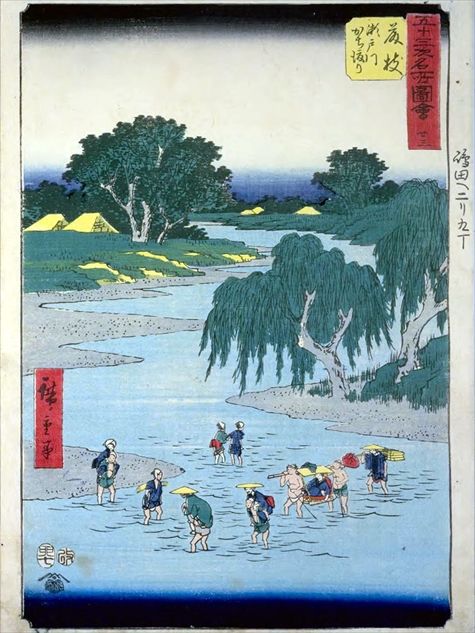

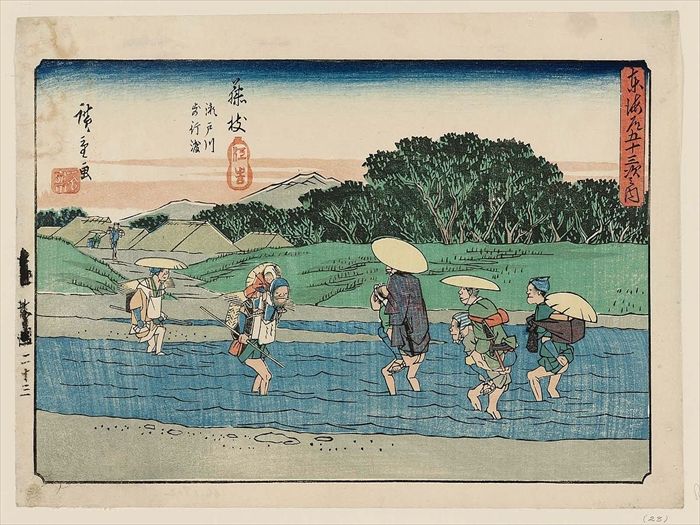

「竪絵東海道」と「行書東海道」「隷書東海道」には、この瀬戸川が描かれているのだ。

藤枝宿は葉梨川を渡った東木戸口から始まり、約2キロメートルに渡る細長い宿場町で、

瀬戸川は西端にあたる西木戸口に位置していたことになる。

『歌川広重 五十三次名所図会(竪絵東海道)』の『瀬戸川 かち渡り』島田へ二里九丁。

かち渡り【徒渡り】とは歩いて川を渡ること。

「口なしの 色をばよそに かしましく あきなふ妹いもが 瀬戸の染飯 清室真寿実」

・「瀬戸の染飯そめいい」は、藤枝の名物で、「梔子くちなし」の実で

山吹色に染めた強飯こわめし。

・「口なし」は、物静かという意味と、染飯に使う「梔子」に掛け、物静かどころか

染飯の商いの声がかしましいと詠う。

『東海道五十三次(隷書東海道)』より「東海道 廿三 五十三次 藤枝」

「思い思いの方法で雨をしのぐ人々の姿が印象的で、”雨の画家”広重の力量に

感心させられる作品」と。

橋を渡り終わると『国指定史跡 志太郡衛跡(しだぐんがあと)』と書かれた案内板が。

奈良・平安時代の駿河国志太郡の郡衙跡で、古代官衙の姿を鮮明に残した貴重な国指定史跡。

この日は『 国指定史跡 志太郡衛跡 👈リンク』を訪ねることが出来なかったが、後日訪ね

ブログアップしていますのでリンクにアクセス下さい。

旧東海道『志太一里塚』。

「奈良時代、官道の四里毎に駅を置く制度があり、中央からの里程を知るようになっていた。

主要街道の一里毎に里程標を置くようになったのは、織田信長の時代に始まるという。

徳川家康は子秀忠に日本橋を起点に東海道に一里塚を築かせた。

志太一里塚は江戸から約二〇〇KMで五〇里目に当り、瀬戸川堤から西へ約五〇M・

岡野歯科医院の裏と、熊切商店の前の街道の西側にあった。

隣には秋葉神社の常夜燈も。

『為善館跡』と刻まれた石碑。

「明治5年(1872年)、日本で最初の近代的な教育法令である学制が公布されました。

これを受けて、志太地区では明治6年から小学校が各地に創設され始めました。

その多くは地元有力者など地域の有志によって設けられたもので、授業は有料でした。

表現しています。

志太村・南新屋村・瀬古村・水上村と稲川村の一部が連合し、志太郡志太村家地太(かじた)に創設。この時すでに廃寺となっていた攝取院の堂宇を校舎として利用しました。

現在碑の北側にある八百屋・本陣の裏あたりが校地だったとされています。

教員3名、授業料は1月につき6銭2厘でした。」

更に旧東海道をJR藤枝駅に向けて進む。

『志太郡衛跡(しだぐんがあと)』の案内板。

しかし、この日はパス。

前方に松並木の1本が斜めに張り出し道路に飛び出して。

旅友は頭に当たらぬようにと道路側に。

注意喚起の黒?と黄色の麻布製のストライプが施されていた。

瀬戸川に流れ込む青木川に架かる橋を渡る。

橋の名は『稲川橋』。

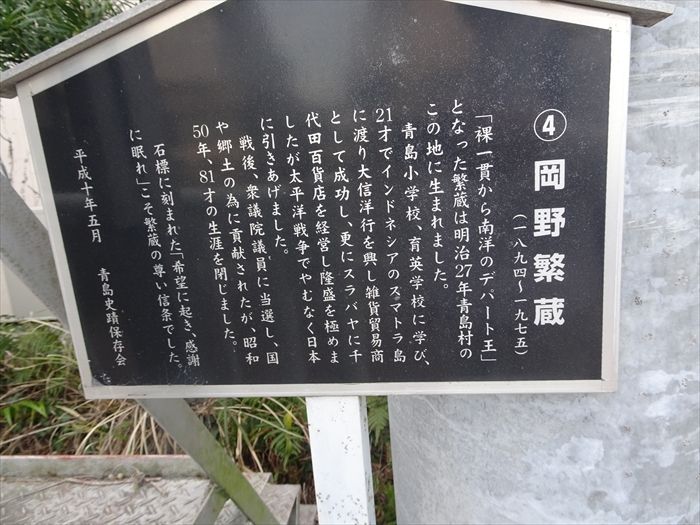

『岡野繁蔵出生地』碑。

「岡野繁蔵(一八九四~一九七五)

裸一貫から南洋のデパート王」となった繁蔵は明治27年青島村のこの地に生まれました。

青島小学校、育英学校に学び、21才でインドネシアのスマトラ島に渡り大信洋行を興し

雑貨貿易商とし成功し、更にスラバヤに千代田百貨店を経営し隆盛を極めましたが

太平洋戦争でやむなく日本に引きあげました。

戦後、衆議院議員に当選し、国や郷土の為に貢献されたが、昭和50年、

81才の生涯を閉じました。

石標に刻まれた「希望に起き、感謝に眠れ」こそ繁蔵の尊い信条でした。」

青木川に合流する川を渡る。

こちらの橋の名は「青木橋」。

青木交差点の4差路は、ライトの点灯したトラックが来る正面真ん中が旧東海道。

しかし我々は左側のJR藤枝駅方面の道に進む。

ホテルルートイン藤枝駅北が前方右側に現れる。

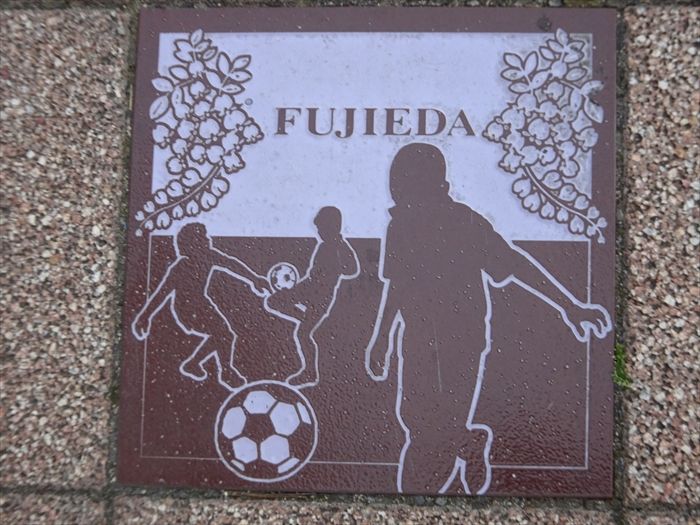

藤枝MYFC(ふじえだマイエフシー、Fujieda MYFC)のプレートが歩道上に。

そして正面にJR藤枝駅が。

ズームで。

JR藤枝駅構内には『サッカーと時刻を刻む。蹴球都市』の『タグライン』が。

『タグライン』とは団体や企業などが持つ強い思いを、分かりやすく伝える

キャッチコピーのことであると。

「藤枝市に生まれ、育ち、さまざまなことを身に付けていく暮らしの中には、

いつもサッカーがそばにあった。サッカーの事始めから約90年、市民の生活には

サッカーが染み込み、今では市民の価値観の根幹をなしている。

藤枝市は、過去から現在に至るまで、サッカーとともに時間(とき)を刻み、

今後も未来に向けてサッカーとともに時間(とき)を刻み続けていく。」と。

JR線改札口。

17:29の熱海行きで帰路へ。

この日の歩数は39,138歩。

この日も二人共頑張りました。

その9 に戻る。

・・・完・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12