PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『大井川の川越』

「江戸時代の初期、慶長六年に幕府は宿場伝馬の制を定めて東海道に五十三次の宿場をおき、

江戸城の要害として大井川に渡渉制度をしいた。

この渡渉は江戸時代初期においては比較的自由なものであったが、貞享・元禄のころから制度の

内容を更にきびしくして、元禄九年には二人の川庄屋をおいた。川会所はその渡渉を

管理するための役所であって、大井川畔三軒家(現在の河原町)に建てられ、川庄屋のもとに

年行事・小頭・口取・待川越等の役のものをおいて日々川の深浅による渡渉賃銭の取り決めや、

公卿や大名をはじめ各種公用人から庶民に至るまでの通行人の渡河順序の割振り諸荷物等の

渡渉配分などの円滑な運営をはかるとともに、規定の渡渉地点以外から越える廻り越しの

監視などを厳重に行った。

川越人夫は幕末近くまでは、島田・金谷とも各360人が定められていてそれらは

1番から10番までの10班の組に分けられ、日々の交通量に見合して各組の出番を指示した。

それら出番組の川越人夫の集合所としての番宿・川越の補助的作業を問う仲間の宿・川越札の

現金引換である札場・荷物の繕いを行なった荷縄屋等が設けられていたものである。

川越制度は明治維新まで続けられたが、明治三年五月、民部省からの通達により

架橋・渡船の禁が解かれこの制度は廃止された。

川会所の建物はそののち大井川通船の事務所や学校校舎の一部に利用されその位置も

移動されたが昭和三年、国道大井川鉄橋の架設を記念して鉄橋端大井川公園に移されて

保存されることになった。

そののち久しく等閑に付されていたが、昭和四十一年八月一日、島田宿大井川川越遺跡として

文部省から指定を受け、昭和四十五年八月三十一日に旧跡地に隣接して復元完成された

ものである。」

『歌川広重 東海道五拾三次 嶋田 大井川駿岸』。

「駿河側から眺めた景観を描いたこの大井川は、

「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」といわれたように、

川幅も広く水量も多い川渡りの最大の難所でした。

東海道にはいくつもの川がありましたが、幕府は江戸の治安・防衛のため、あえて橋を

作りませんでした。参勤交代の大名は、多くの家来と荷物の移動に難儀しました。」

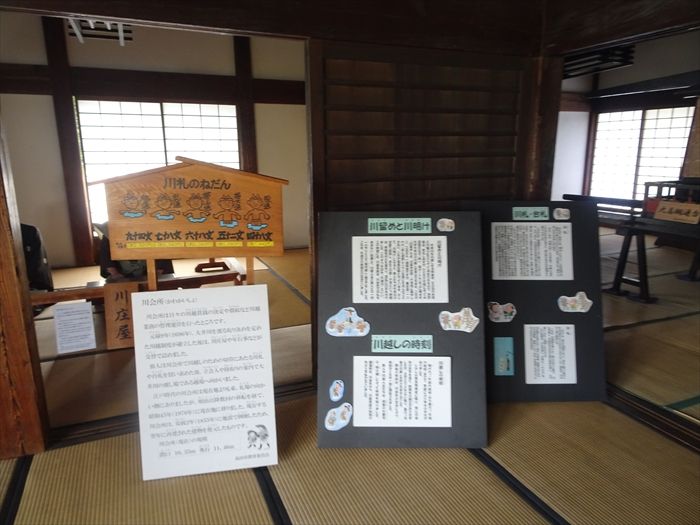

再び『島田宿大井川川越遺跡案内図』。

『川会所』は川の深さなどを測って川越しの料金を決めたり、川札(かわふだ=切符)の

販売のほか川留めや、川開けなどを取り仕切った川役人がいた。

現存する建物は安政3(1856)年に建てられたもので、明治以降数回の移転を経て、

昭和45(1970)年、川会所跡の西側の現在地に復元保存された。

川会所の中には、人をのせた連台(れんだい)などが展示してあった。

金谷側にも同様の施設があったが、残されていないのだと。

前庭には白の大島桜が満開。

入ってすぐの庭の左側に『芭蕉句碑』が。

「馬方は しらじ 時雨の大井川」。

芭蕉は既に川は渡ってここ島田宿側に居る。対岸は金谷宿。この馬方は対岸の馬方のこと。

芭蕉を島田で降ろして馬方は金谷に戻っていったから、「川のこっちである島田の時雨は

分かるまい」というのであると。

元禄4(1691)年、まだ川越制度が確立していない頃に、松尾芭蕉が大井川を渡った時の

『川会所』の中に入って見学。

左に『越立の方法』

「普通大井川を渡渉するには、川越人足の肩車で越す場合と、連台で渡渉する場合とが

ありました。このほかに特別な「棒渡し」や「馬越し」があり、また荷物越しにも規定があり

ました。肩車越し:人足仲間では「カタクマ」といい、川越人足の肩に跨いで乗る方法で、

:無賃者を越させる方法。大井川は原則として一般人の無賃越しおよび自由越しは禁止さ

れていました。しかし特に例外として、無賃自由越しを許す場合もありました。それは「報謝

越し」ともいい、その対象となった人達は、相撲取り、巡礼、非人、無賃者や猿回し・越後

獅子などの下級芸人などでした。この棒渡しというのは、細長い杉丸太へ四、五人くらいを

すがりつかせ、その両端を二人の待川越が持って渡すもので、ときには連台の横側にとり

ついて越させてもらう場合もありました。このすがりついた手が離れ、水の勢いに押されて

溺れてしまうケースが多くありました。このようなことから、川会所では、河流の両側に待川

越数人を配置し、見張りをさせて人命救助に当たらせていました。無賃者といっても、このよ

うな越立の手当ては、川会所より支給されました。」

『蓮台越しの手順』。

「明六ッ(午前六時頃)~暮六ッ(午後六時頃)

旅人は、前夜島田宿の旅籠に泊まり、早起きして早朝出立する。すでに川方では、川庄屋

によって「何十何文川」であるか定められ、宿中に触れ歩いてあるので、旅人は出立前に、

当日の「何文川」であるかを知ることができました。街道を西に向かい大井川に面した河原町

に着くと、そこの川会所前には高札場があり、ここに当時の「何文川」であるということが掲げ

てありました。旅人は川会所に出向いて、自分の住所・名前・旅の目的などを告げ、川越しを

依頼しました。そして「肩車越し」または「連台(平台)」で越したい旨を申しでました。

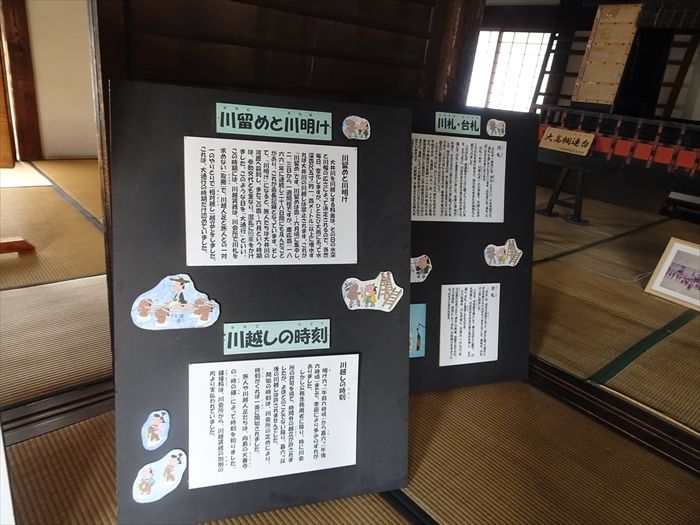

つぎに「川札」、「台札」を求めます。「川札」(油札)は一人乗りの場合は四枚(川越人足

四人担ぎ)、二人で乗る場合は六枚(川越人足六人担ぎ)が必要でした。他に連台の使用

賃として「台札」一枚も必要でした。「台札」は川札の二枚分だったので、一人乗りの場合、

川札六枚の川越賃を支払うことになりました。「川札」一枚の値段は、その日の川の深浅に

よって異なりました。このような手順も、初めて旅するものにはわかりにくかったので、

「立会人」(案内人)と呼ばれる者たちがいて、毎日川会所に詰めていて、旅人たちに川越しの

手引きをしました。川札を求めた旅人は、この立会人の案内で、当日出番の川越人足が

詰めている「番宿」に案内しました。」

大井川は、ひとたび大雨に見まわれ、水深4尺5寸(約1.4m)以上になると「川留め」になる。

通常は2日~1週間ですむが、慶応4年(1868)には連続28日の最長記録がある。

このため島田宿や周辺の宿場は大賑わいを見せたのだと。

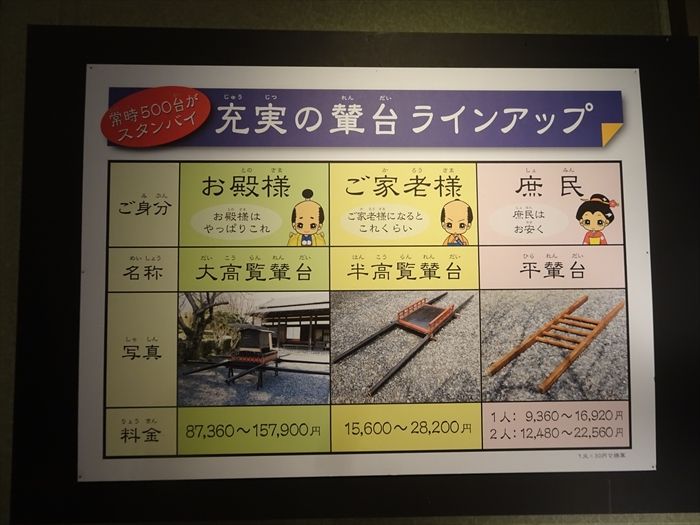

右が『中高欄蓮台』、左が『半高欄蓮台』。

奥には平連台が立てて展示されていた。

これが最高級の『大高欄蓮台』。

様々な説明板が置かれていた。

『川札』

川札は一般的には「油札」ともいい、人足仲間でも「油札」で通していたといいます。公文書

にも「油札」と記したものが多くあります。川札一枚が、川越人足一人の賃金で、川越人足

はこの川札を受け取ると、頭の髪の毛または鉢巻きに結びつけました。この川札は、美濃

紙を十二行に裁ってつくられています。その上方に、川会所または年行事の黒印が押され、

端には「川札」と墨書されていました。全体に油(柿渋)を塗り、その三分の二ほどはこより

状に撚ってありました。柿渋を塗るのは、水に濡れても差支えないためであり、こより状にし

てあるのは、鉢巻きや髪の毛んい結ぶのに都合がよかったからでしょう。このような「川札」

がいつごろから使われ始めたか不明ですが、元禄四(1691)年、ドイツ人で長崎オランダ商

館付き医師ケンペルが江戸参府のため東海道を旅行した旅日記『江戸参府旅行日記』の中

に、すでに「油紙」によって川越賃を扱っていることが記されていますので、「川越制度」が確

立される元禄九年以前から利用されていたと思われます。

台札

「台札」は、連台の損料であって、連台に乗って越すには必ず買わなければなりませんでした。

価格は、川札の二倍に相当した。これは、中頭紙を横にして、幅七分ほどに裁ち、川札同様に、

川会所または年行事の黒印を押し、その端に「台札」と墨書したものです。その起源は、川札

同様に、元禄九(1696)年、川庄屋が任命されて「連台」が考案、設置されてから、その使用

料、損料として「台札」が利用されるようになったものと思われます。『川越しの時刻』

明け六ッ(午前六時頃)から暮六ッ(午後六時頃)までで、季節により多少のずれが

ありました。しかし公務急務用者に限り、特に川会所の許可を得て、時間外の越立が

許されましたが、よほどのことでない限り、暮六ッ以後の川越しは許されませんでした。

開始の時刻は、川会所の定めにより、時刻がくれば一斉に開始されました。

旅人や川越人足たちは、向島の大善寺の「時の鐘」によって時刻を知りました。

鐘撞料は、川会所から、川越賃銭の加刎の内より支払われていました。

川越えのできる時間は明け六つ(AM6時頃)から暮れ六つ(PM6時頃)まで。

旅人は川会所で「川札」(人足賃用「油札」と蓮台賃用「台札」の二種類)というチケットの

ようなものを買い、川越人足をあっせんしてもらう。船渡しと違って武士も有料。

肩車で渡る「徒歩(かち)渡し」なら人足一人分で川札1枚、「蓮台(れんだい)」という

乗り物に乗る「蓮台渡し」なら最低4人必要だから川札4枚となる。

大名などの身分の高い武家がもっぱら使用した「大高蘭蓮台」は、駕籠をそのまま乗せ、

なんと20~30人がかりで担いだ。ちなみにこの場合、台札だけで32枚、

人足用16枚(16人として)、補助人足用4枚(4人として)の合計52枚、

並水(「股通」)でも48文×52=2496文、一文20円で計算しても5万円もかかったのだと。

『川札のねだん』が絵入りで。

東海道には、大河なのに船がなく、徒歩わたしだけに頼らざるを得ない場所があった。

酒匂(さかわ)川、興津(おきつ)川、安倍川、大井川である。

当時の河川は旅人が自力で渡ることは許されていない。もし路銀節約のため、人足を使用せず、

決められた以外の場所から川を渡ったことが判明すれば、重罰に処せられた。

そのため、旅人は川越人足というプロに依頼するためにまず川会所に行く。

ここには毎日川名主と川年寄が詰めており、渡河の優先順位から水位の深浅の確認をし、

川越えの料金を決定したりした。大井川の場合、水深によって5段階にランク付け。

・脇 通 九十四文(2800円)

・乳 通 七十八文(2340円)

・帯上通 六十八文(2040円)

・帯下通 五十二文(1580円)

・股 通 四十八文(1440円)

川越人足一人分の値段なのであろう。

よって人足4人で担いでもらうと4倍の値段。

そして、水深が4尺5寸(約140センチ)を超えると川越えを禁じる「川留め」になり、解禁まで

2日から1週間程度かかった。

逗留の間、暇つぶしに女郎をよんだり賭博に手を出したりして無駄遣いをし、無一文になって

しまう愚か者もいたようだ。また、川留め解除になっても、優先順位(最優先は幕府の文書を

運ぶ「継[つぎ]飛脚」、続いて幕臣、その次に大名一行)があったので庶民はさらに

待たねばならなかった。特に参勤交代の大名行列に遭遇すると大変。大渋滞で、川のすぐ手前の

島田宿はもちろん、その手前の藤枝宿も満員。もう一つ手前の岡部宿で泊まることを強いられた。

『川庄屋』、『年行事』

『川庄屋』という役職の人物であると。

日々の川越賃銭や「川留め」「川明け」の決定等「川越制度」の中心的存在だったと。

「川庄屋」は「島田宿伝馬人」の中から選ばれ、「島田宿」の「組頭」と兼任していたとか。

『年行事』は、川越人足を勤めた者の中から高齢となった長老があてられ、川越賃銭の取立て、

帳簿の記載、人足の区分をしていたのだと。

横から。

女性を二人の川越人足が担いでいる写真。

『定』

「一、往来の旅人に対し川越之者かさつ成事すへからす、無礼悪口等之事あるへからす、

たとへ軽き旅人たりといふも大切に思ひあやまちなきやうに念を入へき事

一、川越札吟味する所より札取川越すへし、旅人と相対にて賃銭取へからす、並旅人を

いいかすめ札銭之外一切取まきし事

一、旅人いかやうに頼といふとも、御法度之脇道江まわるへからさる事

一、川越之事暮六ツ時以後手引ニ而もすへからす・・・・・・」

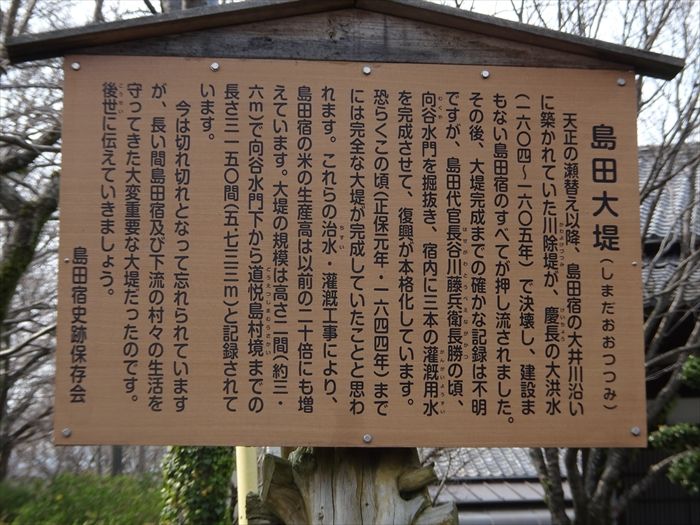

『島田大堤(しもだおおつつみ)』

「天正の瀬替え以降、島田宿の大井川沿いに築かれていた川除堤が、慶長の大洪水

(1604~1605)で決壊し、建設まもない島田宿の全てが押し流された。

その後、大堤完成までの確かな記録は不明だが、島田代官長谷川藤兵衛長勝の頃、

向谷水門を掘抜き、宿内に三本の灌漑用水を完成させて、復興が本格化している。

恐らくこの頃(正保元年・1644)までには完全な大堤が完成していたことと思われる。

これらの治水・灌漑工事により、島田宿の米の生産高は以前の二十倍にも増えている。

大堤の規模は、高さ二間(約3.6m)で向谷水門下から道悦島村境までの長さ

3150間(5.733m)と記録されている。

今は切れ切れとなって忘れられていますが、長い間島田宿及び下流の村々の生活を守ってきた

大変重要な大堤だったのです。後世に伝えていきましょう。」

更に大井川方面へ。

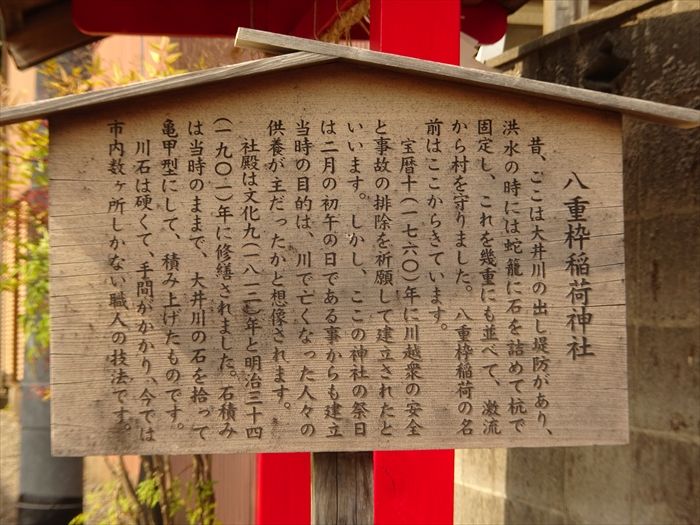

『八重枠稲荷神社』が右手に。

「昔、ここは大井川の出し堤防があり、洪水の時には蛇籠に石を詰めて杭で固定し、

これを幾重にも並べて、激流から村を守りました。八重枠稲荷の名前はここからきています。

宝暦十(一七六〇)年に川越衆の安全と故事の排除を祈願して建立されたといいます。

しかし、ここの神社の祭日は二月の初午の日である事からも建立当時の目的は、

川で亡くなった人々の供養が主だったかと想像されます。

社殿は文化九(一八一ニ)年と明治三十四(一九〇一)年に修繕されました。

石積みは当時のままで、大井川の石を拾って亀甲型にして、積み上げたものです。

川石は堅くて、手間がかかり、今では市内数ヶ所しかない職人の技法です。」

『社殿』。

奥には街道の左右に『せぎ跡』が。

大井川の氾濫から島田宿を守るための石堤防(

角落とし用の溝が付いている)。

この「せぎ跡」より西側は河原であったと。

『川越遺跡跡』と書かれた木札が。

右手に『朝顔の松公園』の『朝顔の松』が。

朝顔という盲目の三味線弾きの物語が残っていると。

『爪音は 松に聞けとや 春の風』

厳谷小波 1870(明治3)〜1933(昭和8) 創作童話の創始者、俳人。

【あの瞽女「深雪」の爪弾く三味の調べは、この老松に聞いてくれ、と云うように

松は春風に吹かれていることよ。】

小さな『御堂』。

『朝顔目明観音 川除地蔵』と書かれた扁額も。

「昔、ここに一本の大きな松がありました。

江戸時代、大井川には橋がかけられず、川越人足の手を借りて川を渡っていました。

そして、雨が降って川の水かさが増すと、しばしば川止めとなり、旅人たちは宿屋に

足止めされました。

ここには次のような物語りがあります。安芸の国(広島県)の娘深雪が、宮仕え中の京都で、

蛍狩りに行き宮城阿曽次郎という青年と恋仲になります。

その後、国もとに帰った深雪は、親から駒沢次郎左衛門という武士を婚約者に決めたと

聞かされます。しかし、その人こそ駒澤家を継いだ阿曽次郎とは知らずに家出をし、

朝顔という名の門付け(三味線弾き)となって阿曽次郎をたずね諸国をさまよううちに

目が見えなくなってしまいます。

ゆえあって、島田の宿に来、宿屋の軒ごとに哀切きわまりない歌を流し歩いていると、

ある座敷から声がかかります。

この声の主こそ、さがし求める阿曽次郎でしたが、彼は主名をおびた急ぎ旅のため、

また、朝顔は目が見えなかったため名乗り合いずに別れてしまいます。

あとて阿曽次郎と知った朝顔は、急いで追いかけますが、大井川まで来ると、ちょうど川止め。

半狂乱となった朝顔は、激流に飛び込もうとしますが、宿屋の主人戎屋徳右衛門

(実は深雪の祖父に仕えていた)に助けられ、その犠牲的行為により目が見えるようになります。

その時、初めて目に映ったのが大きな一本の松でした。

この物語りを伝えるにふさわしい大木(目通り1メートル56センチ、高さ20メートル)

でしたが惜しくも昭和十年代に枯れてしまい、これを哀れみ惜しんだ地元の人々によって

このお堂が建てられ、中に木碑にした松が奉納されました。

この物語り「朝顔日記」は、江戸後期(1811)に作られたものですが、浄瑠璃として

上演され、大好評となりました。「生写朝顔話」は、今でも上演されています。」

『いたずらがき 制作 細谷泰茲』。

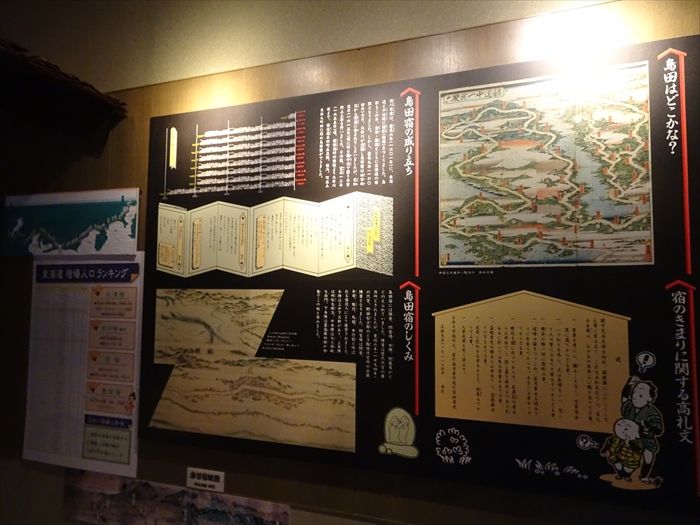

そして『島田市博物館』を最後に訪ねた。

市の歴史・文化・芸術を紹介する本館がここ。

日本家屋風の瓦屋根を持つ2階建て建造物。1階の常設展示室では江戸時代の資料を中心に

島田宿や大井川の川越し、島田の刀鍛冶、島田大祭、島田髷、志戸呂焼などについて紹介し、

市の歴史を学習できるようになっている。

2階は定期的にあるテーマに基づいた企画展を開催する特別展示室。

歴史資料だけでなく、近・現代の絵画・陶芸・工芸品など美術コレクションも収蔵していた。

企画展示中の『音にきこゆるvol.3~島田の刀鍛冶と五ヶ伝』のポスター。

しかし、この日は既に終了しているはずであったが。

内部に入ると様々な展示が。

島田はどこかな、島田宿の成り立ち、島田宿のしくみ・・・・・。

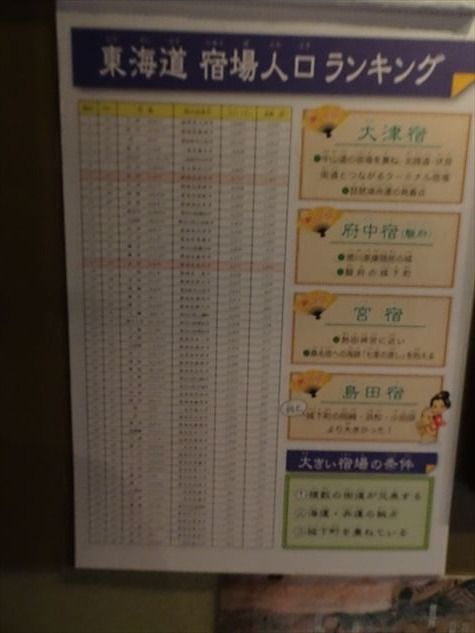

東海道 宿場人口ランキング。

1位:53番目の大津宿(大津市) 14,892人 中山道の宿場を兼ねターミナル宿場

2位:19番目の府中宿(静岡市) 14,071 徳川家康隠居の城

3位:41番目の宮宿(名古屋市) 10,342 熱田神宮に近い、桑名宿への海路

4位:42番目の桑名宿(桑名市) 8,848

5位:43番目の四日市宿(四日市市) 7,114

島田大祭で活躍巣する『大奴』の像。

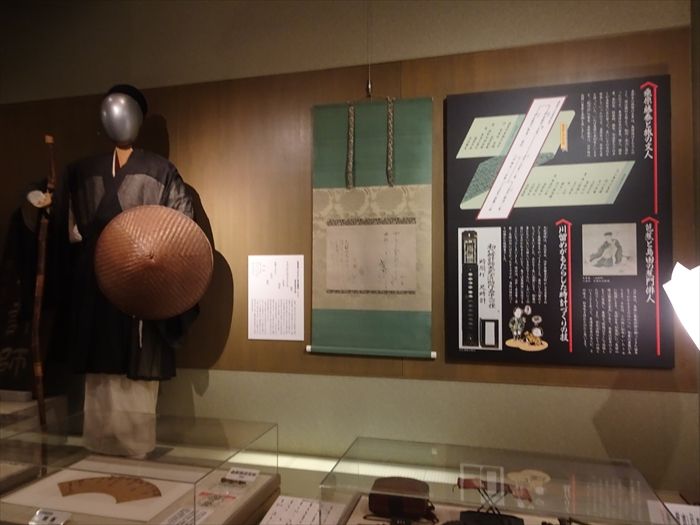

旅姿の像。

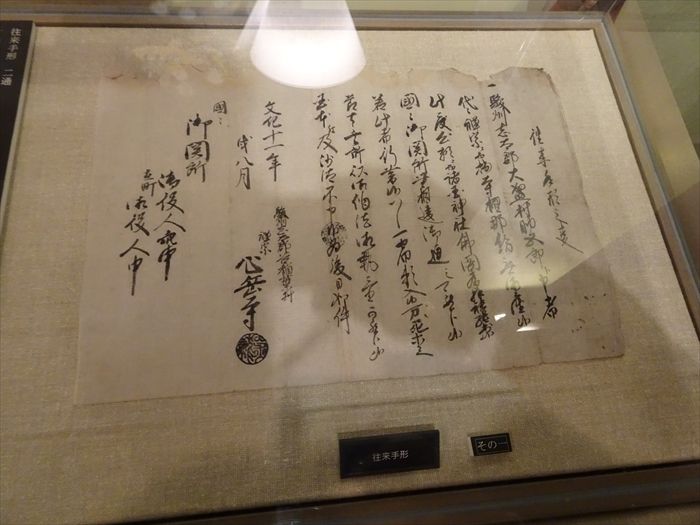

『往来手形』。

下記のごとく書かれているのだと。

『旅の用心集』、『飯盛女』。

「旅といえば、昔も今も先立つものはお金。道中では巾着

切りや枕さがしといわれる道中師にやられたり、山道で

は追い剥ぎに出合うかもしれないと・・・・・・・。

飯盛女は、旅人の食事の世話や接待をした、享保3年幕府

は、旅籠一軒につき飯盛女二人と決めたが、守られなか

ったと、飯盛女のいる旅籠はとても繁昌した。」

芭蕉の像も。

『ジオラマビジョン』をしばし楽しむ。

『ジオラマビジョン』では、江戸時代後期の島田宿、旅籠屋をや川会所などを舞台に

動き回る二人の主人公を通じて、人々がどのように旅をしていたか、また川越制度について

紹介していた。

『大井川の台札』。

「台札」は、連台の損料であって、連台に乗って越すには必ず買わなければならなかった。

価格は、川札の二倍に相当したのだと。

『大井川の川札』

川札は一般的には「油札」ともいい、人足仲間でも「油札」で通していたと。

公文書にも「油札」と記したものが多くあると。川札一枚が、川越人足一人の賃金で、

川越人足はこの川札を受け取ると、頭の髪の毛または鉢巻きに結びつけた。

全体に油(柿渋)を塗り、その三分の二ほどはこより状に撚ってありました。

柿渋を塗るのは、水に濡れても差支えないためであり、こより状にしてあるのは、

鉢巻きや髪の毛んい結ぶのに都合がよかったからと。

『充実の輦台(れんだい)ラインアップ』

樹齢510年のハリモミ(針樅)

これで私も記念撮影。

屋外には『旗指窯二十五号窯跡』が展示されていた。

『大井川の通船で使われた川船』も屋外展示場に。

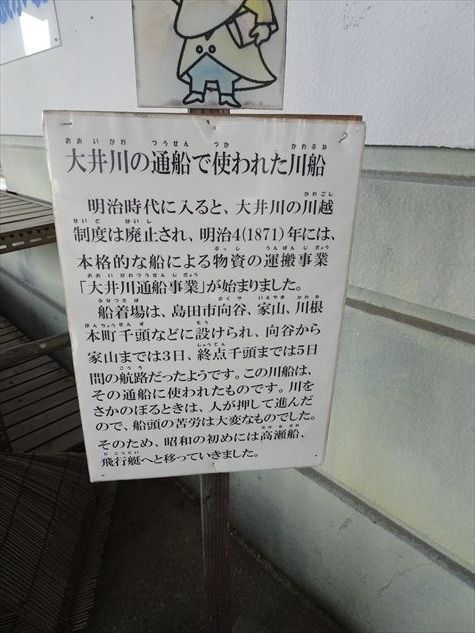

『大井川の通船で使われた川船』説明文。

「明治時代に入ると、大井川の川越制度は廃止され、明治4年(1871)には、本格的な船

による物資の運搬事業「大井川通船事業」が始まった。

船着場は、島田市向谷、家山、川根本町千頭などに設けられ、向谷から家山までは3日

終点千頭までは5日間の航路だったようです。この川船はその通船に使われたもの。

川をさかのぼる時は、人が押して進んだので、船頭の苦労は大変なものであった。

そのため、昭和の初めには高瀬船、飛行艇へと移っていきした。」

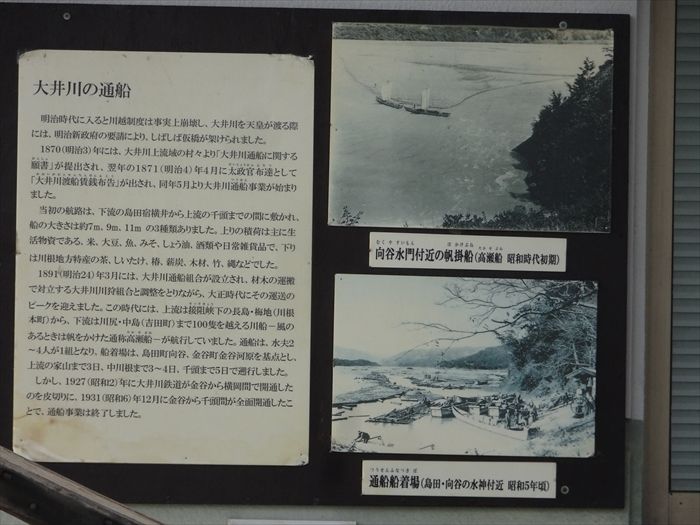

『大井川の通船』

島田市博物館敷地内にあった『松尾芭蕉の句碑』。

『ちさはまだ 青ばながらに なすび汁』。

元禄7年5月中旬、島田宿で風雨となり3日間川止めとなった時に読んだ句の中の一句。

足止めの間、初心者相手の俳句の指導を行ったり、草庵を巡ったり、江戸へ手紙を

書いたりして過ごしました。

この句は、川止めの間泊まっていた、如舟たちへの誠意に応えた挨拶の句とされています。

島田宿・川越遺跡を振り返る。

『あさがほ堂』が朝顔の松公園内に。

初代の松はこの『あさがほ堂』に木碑となって奉納されているとのこと。

その6 に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12