PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『光圓寺』を後にし、『佐屋路』を進むと前方に再び『名古屋高速5号万場線』の高架が

姿を現した。

くねくねと曲がる『佐屋路』。

『新川』に架かる『砂子橋』を渡る。

『砂子橋』から『名古屋高速5号万場線』を見る。

中央分離線のない狭い『佐屋路』・県道117号線。

大治いずみ幼稚園前を通過。

ここを左に。

正面には佐屋街道『高札場跡』。

正面に『名古屋第二環状自動車道』が。

『名古屋津島線』の『西條平ヶ野』交差点を渡る。

『名古屋津島線』の『神守町』交差点手前。

『神守町』交差点の右先に小高い丘が見えて来た。

右手に『神守の一里塚』。

右手(北側)のみに残る『神守の一里塚』。

南側は民家の庭になっていて、通りからは、その跡が見られなかった。

『神守ふるさと散歩道』案内板。

「神守の一里塚

江戸時代、佐屋街道の一里塚の一つとして作られた。一里塚は街道の両側に一里(約4㎞)

ごとに設けられ、その上にエノキを植えて旅人の目印にした。

昔は北側の塚が東西7.3mメートル、南北6.7mメートル、高さ1.5mの小山でムクが植えられ、

南側の塚は長径5.5m、短径4m、高さ1.4mメートルの小山にエノキが植えられていたという。

佐屋街道の一里塚の中で、最後まで街道の両側の塚が残っていたのはここの一里塚であったが、

今は北側の塚が残っているだけである。」

一里塚の丘の上には『表忠碑』と石灯籠が。

津島市の汚水管マンホール蓋。

日本三大川まつりのひとつに数えられる「尾張津島天王祭」の [まきわら船]と

市の花・藤が描かれていた。

右手に『(株)ノリタケカンパニーリミテド 神守工場』が。

『日光川』に架かる日光橋を渡る。

津島市古川町1丁目の歩道橋下を通過。

『名古屋津島線』を左折し、狭い『佐屋路』に入る。

直ぐに右折して進むと正面に大きな『常夜灯』が姿を現した。

ここが『埋田追分』で、道標と常夜燈、その先に鳥居の土台が残っていた。

『道標』

「左 さやみち」「右 つしま天王みち」

「東 あつた なごや 道」

「天和二年戌九月浄入 明和二年酉十月 向島橋詰片町再建之」

『常夜燈』、その先に『鳥居の土台』が。

右手の『常夜燈』。「牛頭天王」「常夜燈」「津島氏子中」「天保二年卯十月」と。

反対側左手の『常夜燈』には「牛頭天王」「常夜燈」「津島氏子中」「明和三年戌」と。

「津島街道 埋田追分

埋田町のここには津島神社(天王様)の一の鳥居(昭和三十四年の伊勢湾台風で倒れて

台石のみ)と常夜灯(夜どおしあかりをともすとうろう)一対追分(別れ道)をあらわす

道標がのこっている。江戸時代ここから右は津島神社への道、左は『佐屋の渡し』への

佐屋街道と分れる所で江戸時代の終わりごろには茶店などもあって通る人々でにぎわい、

大正時代頃までは松並木が続いていた。

また熱田から津島までの道を『下街道』とよんでいたが、いまは耕地整理や新しい町づくりで

道すじも変わり、ほとんどがすたれてしまっている。佐屋街道は熱田から岩塚万場

(ともに名古屋市)砂子(大治町)、神守の宿(宿場)を経て津島追分から佐屋にいたり佐屋川を

船で下って桑名(三重県)へと続き、東海道の脇街道として熱田から桑名までの

『海上七里の渡し船』をきらった人たちに広く利用されていた。

徳川三代将軍家光や、明治天皇の通られた跡や記録が街道各地にのこされている」

『津島神社(天王様)の一の鳥居』は昭和三十四年の伊勢湾台風で倒れて台石のみとなっていた。

右側の『台石』。

こちらは左側の『台石』

『台石』のみの鳥居の間を抜けて右、左に曲がりながら『佐屋路』を進む。

『名古屋鉄道尾西線』の踏切を渡る。

『内佐屋』の交差点を左折する。

その先、県道458号の道路脇にあったのが『佐野海道址』。

「史跡 佐屋海道址

かつて東海道の脇往還として多くの往来がみられた佐屋路。

往時の栄華を後世に語り継ぐため、昭和五十四年(1979)十一月に碑が建てられました。」

『海道』とあるので、この付近まで海が迫っていたのであろう。

更に『佐屋路』を南下する。

そして 愛西市佐屋町に入り交差点脇の駐車場に一時車を駐車させて頂く。

駐車場の前の道路の先にあった案内板『愛西市の歴史にふれて散策しよう!』。

「史跡 佐屋代官所址

佐屋路が名実ともに天下の往来となったのは、3代将軍徳川家光が上洛の折、

道中の宿泊に使う「御殿」を佐屋に建てたことからといわれています。

佐屋路の隆盛にともない、尾張藩は藩の海東・海西の109村を治める代官所を

佐屋に設けました。

街道の治安と、三里の渡しを監督する海の関所的な仕事も手がけていたようです。」

「佐屋路」『佐野宿』『東海道佐屋路佐屋三里の渡し址』

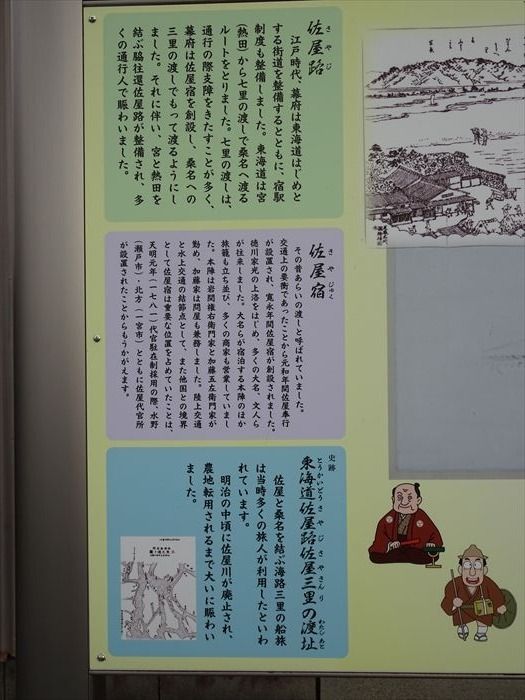

「佐屋路

江戸時代、幕府は東海道はじめとする街道を整備するとともに、宿駅制度も整備しました。

東海道は宮(熱田)から七里の渡しで桑名へ渡るルートをとりました。

七里の渡しは、通行の際支障をきたすことが多く、幕府は佐屋宿を創設し、桑名への

三里の渡しでもって渡るようにしました。それに伴い、宮と熱田を結ぶ脇往還佐屋路が整備され、

多くの通行人で賑わいました。

宮宿から桑名宿への距離は?

・宮宿から海路での桑名宿への距離は、七里。

・佐屋街道の陸路は佐屋宿まで、六里。桑名宿への海路が三里で、計九里。

よって、佐屋街道の陸路+海路は、二里の遠回りとなる。」

「佐屋宿

その昔、あらいの渡しと呼ばれていました。

交通上の要衝であったことから元和年間佐屋奉行が設置され、寛永年間佐屋宿が創設されました。

徳川家光の上洛をはじめ、多くの大名、文人らが往来しました。大名らが宿泊する本陣のほか

旅籠も建ち並び、多くの商家も営業していました。本陣は岩間権右衛門家と加藤五左衛門家が勤め、

加藤家は問屋も兼務しました。陸上交通と水上交通の結節点として、また他国との境界として

佐屋宿は重要な位置を占めていたことは、天明元年(1781)代官駐在制採用の際、

水野(瀬戸市)・北方(一宮市)とともに佐屋代官所が設置されたことからもうかがえます。」

「史跡 東海道佐屋路佐屋三里の渡址

佐屋と桑名を結ぶ海路三里の船旅は当時多くの旅人が利用したといわれています。

明治の中頃に佐屋川が廃止され、農地転用されるまで大いに賑わいました。」

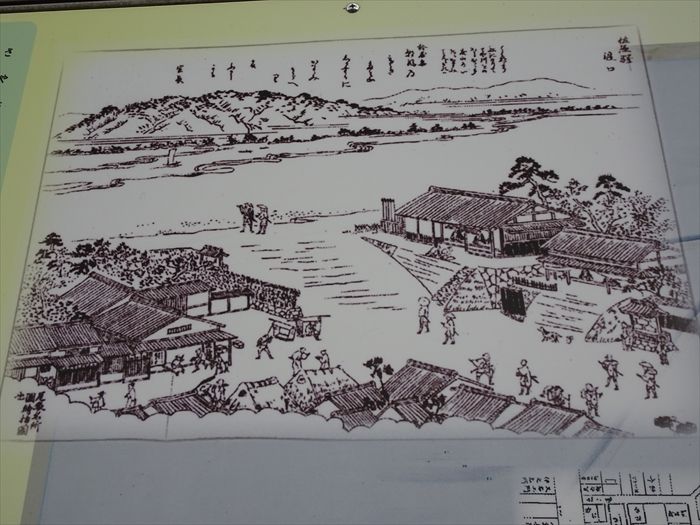

「佐屋驛 渡口

その昔は、ここまで佐屋街道を歩きここから舟に乗り、三里の渡しで桑名宿へ行ったと。

現在は、道路脇に「佐屋三里之渡址」の石碑のみが残るが、今回は訪問しなかった。」

天保年間の規模は、本陣1軒、脇本陣2軒(1軒は非公式)、旅籠31軒、問屋場1箇所。

佐屋御殿(尾張藩主の休息所)、船番所、船会所、奉行所、佐屋代官所、が設置されていた。

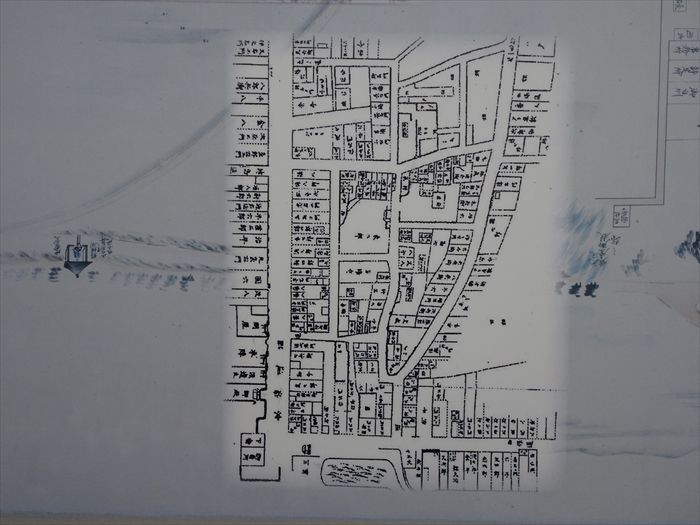

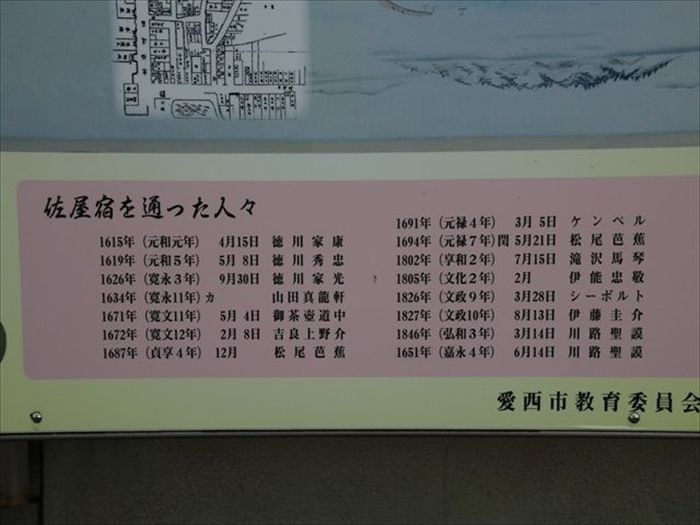

『佐屋宿を通った人々』。

徳川家康、吉良上野介、松尾芭蕉、伊能忠敬、シーボルト他の名が。

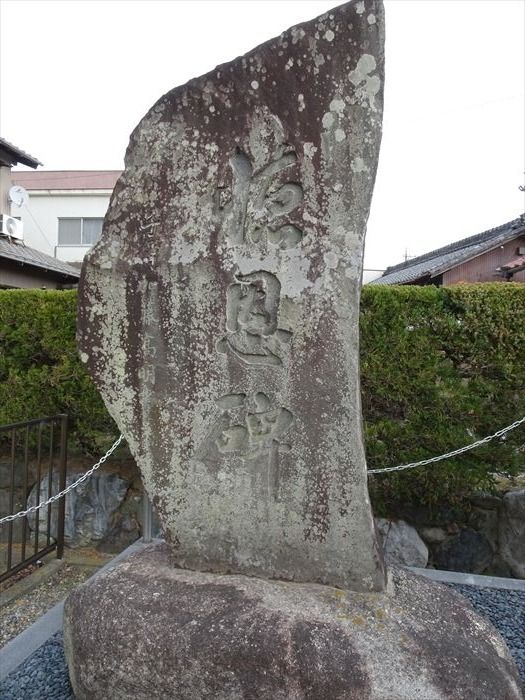

『加藤高明懐恩碑』が交差点の角に。

『懐恩碑』。

故郷を遠く離れて暮らし、故郷を懐かしく思うとともに、感謝とお礼の意を込めて、

加藤高明伯が揮毫したもの。

平成七年十月 柚木の明教寺から移設」

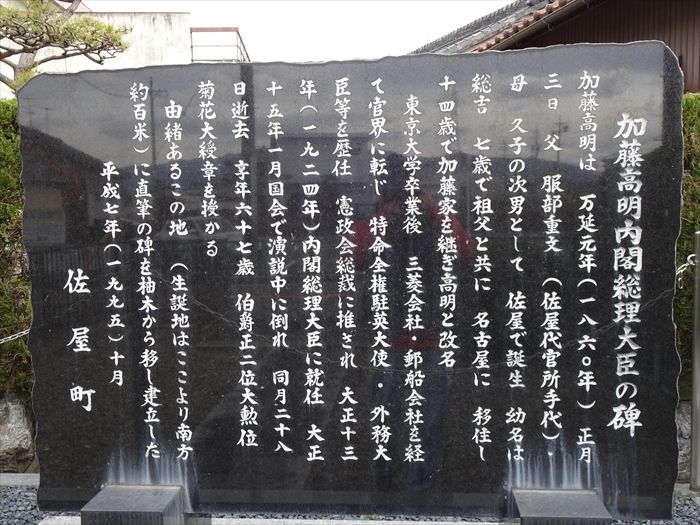

「加藤高明内閣総理大臣の碑

加藤高明は 万延元年(一八六〇年)正月三日 父 服部重文(佐屋代官所手代)・母 久子の

次男として 佐屋で誕生 幼名は総吉 七歳で祖父と共に 名古屋に 移住し十四歳で

加藤家を継ぎ高明と改名

東京大学卒業後 三菱会社・郵船会社を経て官界に転じ 特命全権駐英大使・外務大臣等を

歴任 憲政会総裁に推され 大正十三年(一九二四年)内閣総理大臣に就任 大正十五年一月

国会で演説中に倒れ 同月二十八日逝去 享年六十七歳 伯爵正二位大勲位菊花大綬章を授かる

由緒あるこの地(生誕地はここより南方約百米)に直筆の碑を柚木から移し建立した」

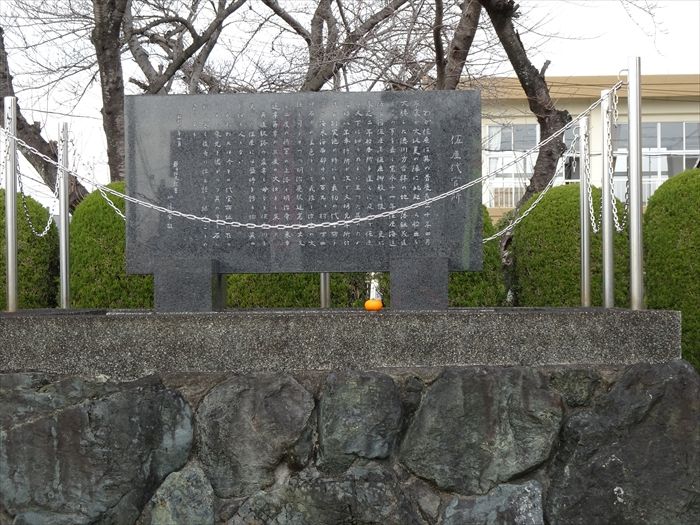

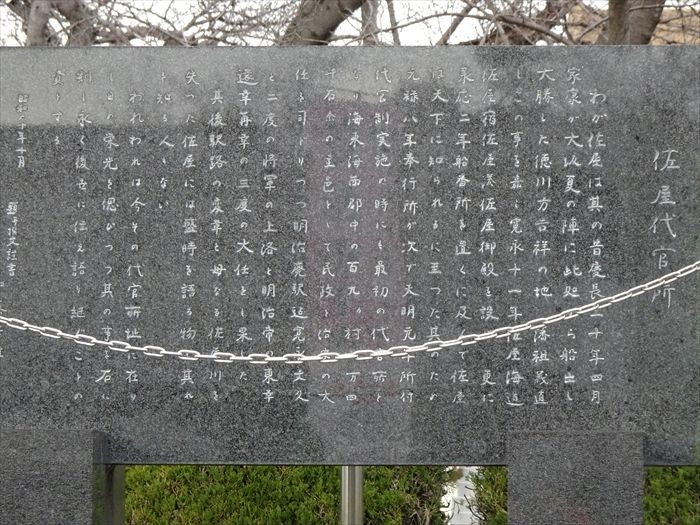

『佐屋代官所址』。

「佐屋代官所

わが佐屋は其の昔慶長二十年四月家康が大坂夏の陣に此処から船出 し大勝した徳川方吉祥の地。

藩祖義直もこの事を嘉し寛永十一年佐屋街道佐屋宿佐屋湊佐屋御殿を設け、更に承応二年

船番所を 置くに及んで佐屋は天下に知られるに至った。其のため元禄八年奉行所が、

次で天明元年所付代官制実施の時にも最初の代官所 となり、海東海西郡中の百九ヶ村

七万四千石余の主邑として民政と治安の大任を司どりつつ、明治廃駅迄寛永文久と二度の将軍の

上洛と明治帝の東幸還幸再幸の三度の大任をも果たした。

其後駅路の変革と母なる佐屋川を失った佐屋には盛時を語る物も其 れを知る人もない。

われわれは今その代官所址に在りし日の栄光を偲びつつ其の事を石に刻し、永く後世に

伝え語り継ぐことの 資とする。」

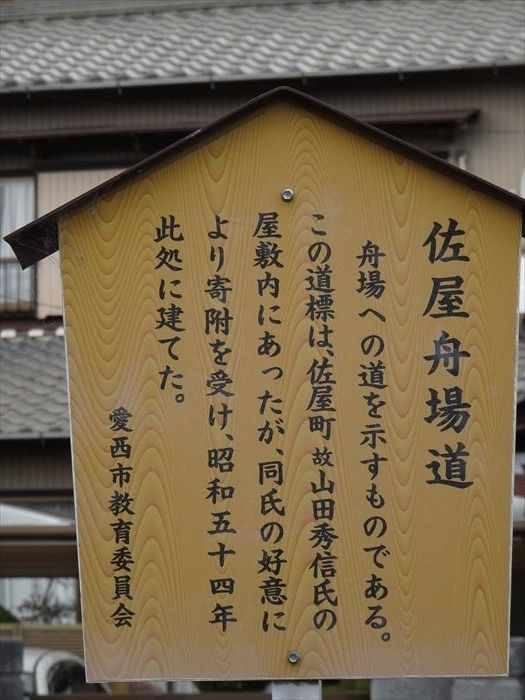

四方が囲われた『佐屋舟場道』道標が道路の反対側に。

木製の案内板には、

「佐屋舟場道

舟場への道を示すものである。この道標は、佐屋町故山田秀信氏の屋敷内にあったが

同氏の好意により寄附を受け、昭和五十四年此処に建てた。」 とある。

寛永十一年佐屋宿創設より明治五年に至る長い年月であったのだ。

その先の植え込み中にある解説板には、尾張名所図会の佐屋駅の図の『きこくの生垣』と

『キコク(枳穀)』の説明が書かれていた。

「江戸時代このあたりは佐屋宿船番所前で旅籠(近江屋)があった。

現在このブロック塀上に見える「きこくの生垣」は尾張藩士小田切春江 によって天保年間に

発刊された『尾張名所図会』にも描かれており、当時の姿を今に伝える貴重なものである。

キコク(枳穀)

カラタチ の別名。中国原産のミカン科の植物で、揚子江沿岸地域に自生しており、

わが国への渡来は今から1000年前といわれる。 果実の香りがよい所から庭木として鑑賞され、

また生垣用として利用された。」

下の写真は天保十二年(1841)発行の尾張名所図会の佐屋駅の図だが、上の写真の道標の

左手にある高い屋敷のあたりに、旅籠の近江屋があった、との説明が。

これも美しい姿のブロック塀。

また、ブロック塀の奥に姿を見せていたのが『きこくの生け垣』の名残であろう。

現在栽培されている柑橘類の多くは、このカラタチを台木として接木されたものとあり、

我が国の 柑橘類の母ともいえる存在なのかも知れないとも。

最後に交差点から再び『加藤高明懐恩碑』、『佐屋代官所址』を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12