PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

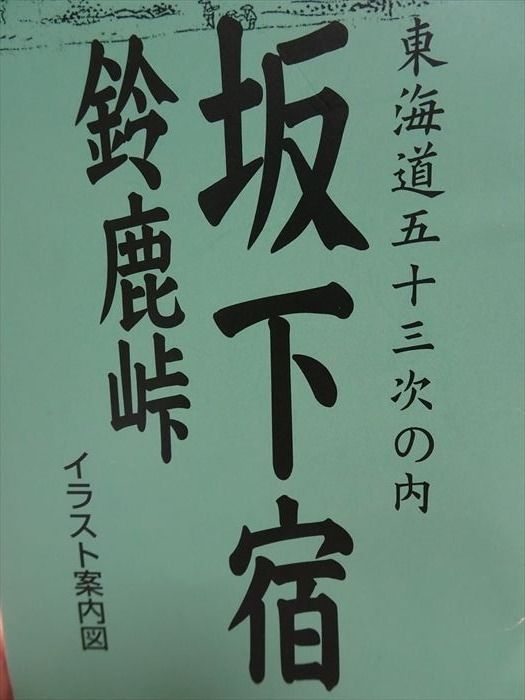

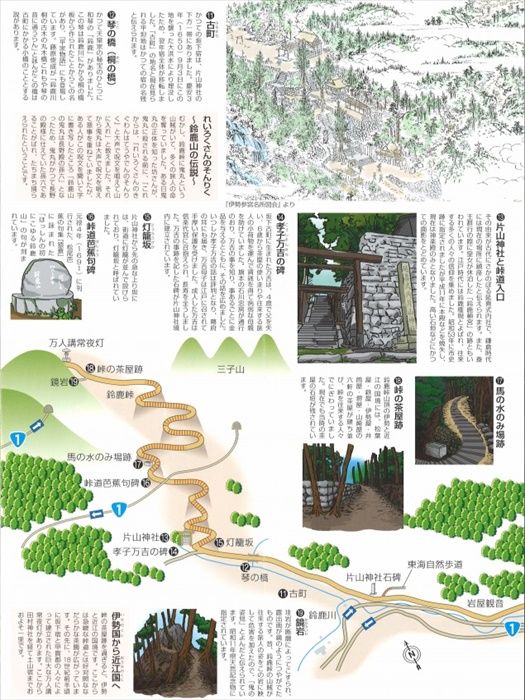

案内イラストその1。

東海道五十三次の48番目の宿場である。現在の地番は三重県亀山市関町坂下。

かつては難所・鈴鹿峠を控えた宿場町として賑わい、江戸中期には本陣3、脇本陣1を含め

旅籠51軒、町並5町56間あり(宿場の範囲は河原谷橋から岩屋観音までの約1kmであった。)、

戸数約150戸、人口500人あまりと記録される。

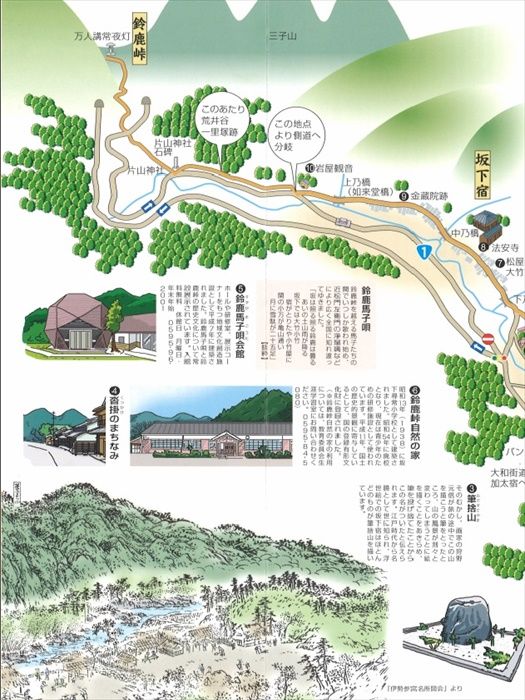

案内イラストその2。

鈴鹿馬子唄では「坂の下では大竹小竹 宿がとりたや小竹屋に」(大竹屋は坂下宿の本陣の

1つで小竹屋は脇本陣であった。本陣である大竹屋に庶民が泊まるのは不可能だが、

脇本陣の小竹屋には少なくとも泊まってみたいものだ。)と唄われ、旅籠や本陣も数多く

東海道有数の盛況な宿であった。

1650年(慶安3年)9月2日、宿場は土石流の被害を受け壊滅してしまう。

幕府の援助を受け、1.3km東の現在の位置に移設される。

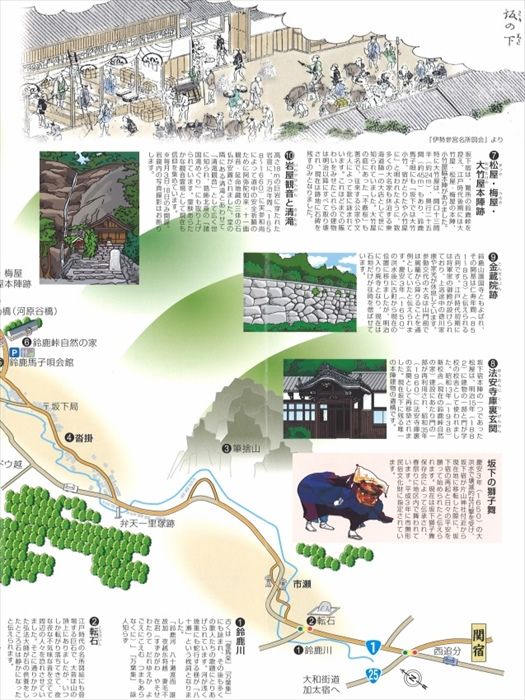

案内イラストその3。

1895年(明治28年)には関西鉄道が草津駅 - 名古屋駅間を全通させた(現在の草津線・

関西本線)が、鈴鹿峠の勾配が蒸気機関車に障害となったため路線は西寄りの柘植経由となる。

地域の経済を旅人相手の商売に依存していた坂下は、交通の要所から外れることとなって

しだいに衰退していった。 現在は域内を国道1号の新道が通るが、旧街道沿いは民家も少なく、

2005年(平成17年)の調査では戸数89軒・人口147人と過疎化が進行している。

かつて繁栄した宿場町であったことを示すのは、本陣跡を示す、旧関町によるいくつかの

石碑のみである。以上 ウィキペディアより。

『坂下宿』本陣に向かって進む。

旅籠51軒、町並5町56間あり、戸数約150戸、人口500人あまりと記録される『坂下宿』。

左奥にあったのが『消防団第11分団坂下車庫』。

その右手の道路沿いに石柱があった。

『松屋本陣跡』碑。

この後訪ねた『法安寺』の庫裡玄関となった門はかつてここら辺にあったはず。

左手に『坂下集会所』。

「明治28年には関西本線が開通したが、鈴鹿峠の勾配が蒸気機関車に障害となったため

路線は西寄りの柘植経由となる。地域の経済を旅人相手の商売に依存していた坂下は、

交通の要所から外れることとなってしだいに衰退していった。

現在は域内を国道1号の新道が通るが、旧街道沿いは民家も少なく、平成17年の調査では

戸数89軒・人口147人と過疎化が進行している。かつて繁栄した宿場町であったことを示すのは、

本陣跡を示す、旧関町によるいくつかの石碑のみである。

」とウィキペディアより。

『坂下集会所』前のバス停・『伊勢坂下』。

亀山市コミュニティバスの西部ルート〔総合保健福祉-伊勢坂下〕の終点駅。

かつては鈴鹿峠越えをする三重県内と滋賀県内を結ぶ国鉄JRバスがあったとのことだが、

採算が取れず、すでに廃止されているのであった。

7,9,13,16時に1本のみで休日は運行していないようであった。

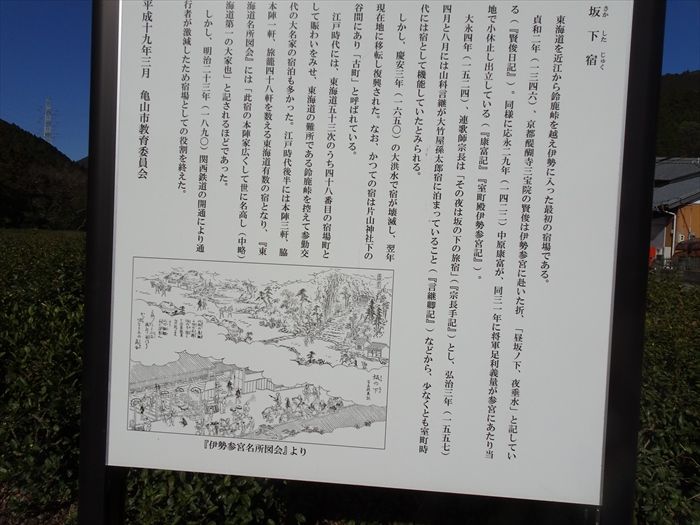

『坂下宿』案内板が茶畑の前に。

「坂下宿

東海道を近江から鈴鹿峠を越え伊勢に入った最初の宿場である。

貞和2年(1346)、京都醍醐寺三宝院の賢俊は伊勢参宮に赴いた折、「昼坂ノ下、夜垂水」と

記している(『賢俊日記』)。同様に応永29年(1422)中原康宮が、同31年に将軍足利義量が

参宮にあたり当地で小休止し出立している(『康富記』『室町殿伊勢参宮記』)。

大永4年(1524)連歌師宗長は「その夜は坂の下の旅宿」(『宗長日記』)とし、

弘治3年(1557)4月と8月には山科言継が大竹屋孫太郎宿に泊まっていること

(『言継卿記』)などから、少なくとも室町時代には宿として機能していたとみられる。

しかし、慶安3年(1650)の大洪水で宿が壊滅し、翌年現在地に移転し復興された。

なお、かつての宿は片山神社下の谷間にあり「古町」と呼ばれている。

江戸時代には、東海道五十三次のうち四十八番目の宿場町として賑わいをみせ、東海道の

難所である鈴鹿峠を控えて参勤交代の大名家の宿泊も多かった。

江戸時代後半には本陣三軒、脇本陣一軒、旅籠四十八軒を数える東海道有数の宿となり、

『東海道名所図会』には「此宿の本陣家広くして世に名高し(中略)海道第一の大家也」と

記されるほどであった。

しかし、明治23年(1890)関西鉄道の開通により通行者が激減したため宿場としての

役割を終えた。」

『伊勢参宮名所図絵』の『坂の下』。

「東海道五十三次之内 阪之下 筆捨嶺 / 歌川 広重」

阪之下の宿から筆捨山を眺望する。狩野元信が、この山を描こうとしたが、余りの美しさに筆を

投げ捨て断念したという言い伝えがある。山頂までにところどころ、岩石が露出し、渓谷を

形成し、二条の滝が流れている。

茶店の旅人は、その絶景を眺め、清涼な空気をすって休んでいる。

下からは荷を積んだ牛が茶屋に近付いてきている。

『前田屋』が右手に。

江戸時代に坂下宿の隣、関宿の名物だった団子餅”志ら玉”を復活させて製造販売する。

こし餡をくるむ白の生地に、赤・黄・緑の飾り玉をのせる可愛らしい見た目の”志ら玉”は、

東海道を往来する旅人に親しまれた。

ここが鈴鹿峠を超えるまでの最後の店であった。

『大竹屋本陣跡』碑が店の向かいに。

「東海道を関宿から鈴鹿峠に向かって進んだ場所にある宿場である。

貞和2年(1346)、京都醍醐寺三宝院の賢俊は伊勢参宮に赴いた折、「昼坂ノ下、夜垂水」と

記している(『賢俊日記』)。同様に応永29年(1422)中原康宮が、同31年に将軍足利義量が

参宮にあたり当地で小休止し出立している(『康富記』『室町殿伊勢参宮記』)。

大永4年(1524)連歌師宗長は「その夜は坂の下の旅宿」(『宗長日記』)とし、弘治3年

(1557)4月と8月には山科言継が大竹屋孫太郎宿に泊まっていること(『言継卿記』)などから、

少なくとも室町時代には宿として機能していたとみられる。

しかし、慶安3年(1650)の大洪水で宿が壊滅し、翌年現在地に移転し復興された。

なお、かつての宿は片山神社下の谷間にあり「古町」と呼ばれている。

江戸時代には、東海道五十三次のうち四十八番目の宿場町として賑わいをみせ、東海道の難所

である鈴鹿峠を控えて参勤交代の大名家の宿泊も多かった。

江戸時代後半には本陣三軒、脇本陣一軒、旅籠四十八軒を数える東海道有数の宿となり、

『東海道名所図会』には「此宿の本陣家広くして世に名高し(中略)海道第一の大家也」と

記されるほどであった。」と

その先、左手にも石碑が。

『梅屋本陣跡』碑。

大竹屋本陣跡の隣に位置するところ。

その先に、鈴鹿川の支流に架かる『中乃橋(なかのはし)』。

鈴鹿川の名前は大海人皇子が東国へ向かう途中、洪水に難渋しているところに

駅路鈴をつけた鹿が現れ、その背に乗って川を渡ったという伝説から付けられたとされると。

『中乃橋(なかのはし)』の手前の右奥の一段高い場所にあったのが

曹洞宗の『鈴鹿山 法安寺』。

山門前には享保4年(1719)の『南無阿弥陀仏名号碑』、嘉永7年(1854)の

『西国三十三所順拝所碑』、『庚申手水石』などがあった。

庚申と刻まれた手水石。

見事な『山門』の彫刻そして屋根瓦。

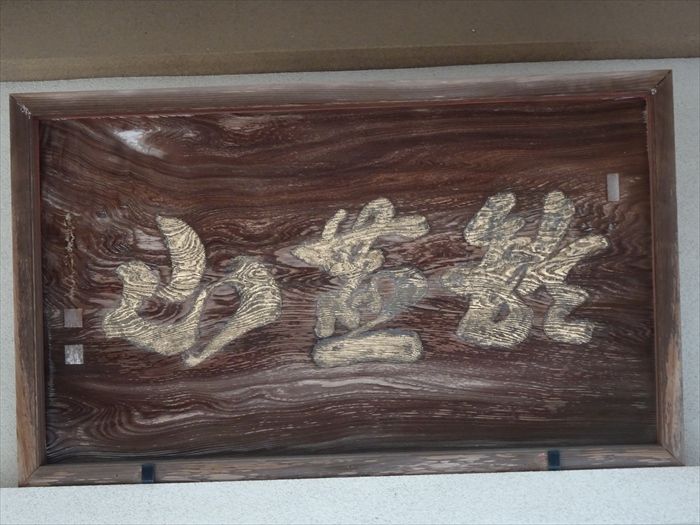

山門に掛かる『禅定峯』の扁額。

『曹洞宗 鈴鹿山 法安寺』。

『山門』の屋根瓦を境内から。牡丹の花が散りばめられていた。

『三界萬霊塔』。

境内の『庚申堂』。

『庚申堂』の『地蔵菩薩半跏像』。

『本尊善光寺分身如来』を祀る『法安寺本堂』。

本堂に掛かる『鈴鹿山』の扁額。

『本堂』の屋根にも『鈴鹿山』。

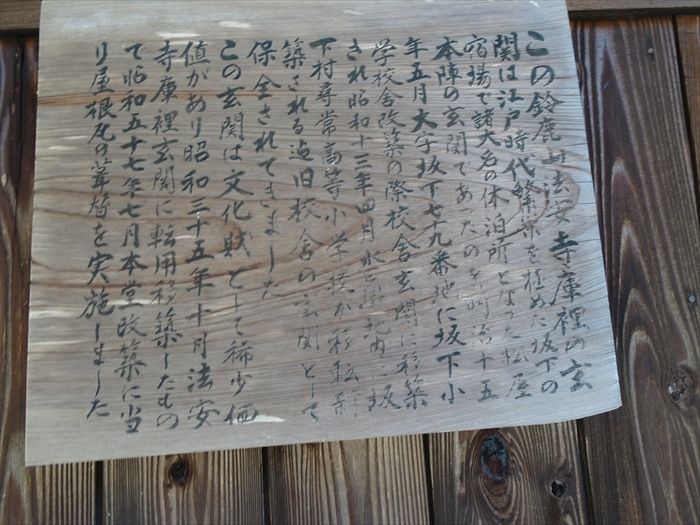

松屋本陣玄関を移築した『庫裡』。

「この鈴鹿山法安寺庫裡の玄関は江戸時代繁栄を極めた坂下の宿場で諸大名の休憩所となった

松屋本陣の玄関であったのを明治十五年五月大字坂下七十九番地に坂下小学校舎改築の際

学舎玄関に移築され昭和十三年四月沓掛地内の坂下村尋常高等小学校が移転新築される迄

旧校舎の玄関として保全されていました。

この玄関は文化財として希少価値があり昭和三十五年10月法安寺庫裡玄関に転用移築したもので

昭和五十七年七月本堂改築当り屋根瓦の葺替を実施しました。」

松屋本陣玄関を移築した玄関を正面から。

『宝篋印塔』。

『法安寺山門』から旧東海道、そして『梅屋本陣跡碑』を見る。

『法安寺』を後にし、『法安寺』の横を流れる『鈴鹿川』の枝流に架かる

『中乃橋』を渡って直ぐ右手にも石碑が。

かつてここ『中乃橋

』

周辺には本陣や脇本陣が建ち並び、宿場の中枢をなしていたのだ。

『小竹夜脇本陣跡』碑。

鈴鹿馬子唄に歌われた小竹屋脇本陣跡だが「大竹小竹」の大竹とは本陣の大竹屋を指しており、

本陣に宿をとるのは無理だが、せめて脇本陣の小竹屋には泊まってみたいという意が

込められているのだと。鈴鹿馬子唄・「坂の下では大竹小竹 宿がとりたや小竹屋に」。

先に進むと右手に『金蔵院跡

』

の石垣があった。

『金蔵院』は、仁寿年間(851~853)に創建され鈴鹿山護国寺とも呼ばれた。

江戸時代初期には将軍家の御殿が設けられ、上洛途中の家康や家光が休息した。

その後、明治に入り廃寺となり、現在、石垣だけが残っていたのであった。

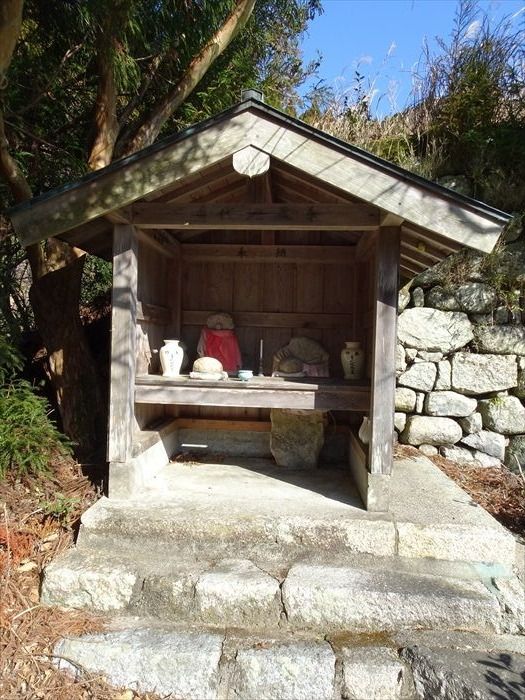

前方右側の石垣の前には『地蔵堂』が。

『身代わり地蔵尊』 と呼ばれ、大名行列を横切った子供の身代わりになったと。

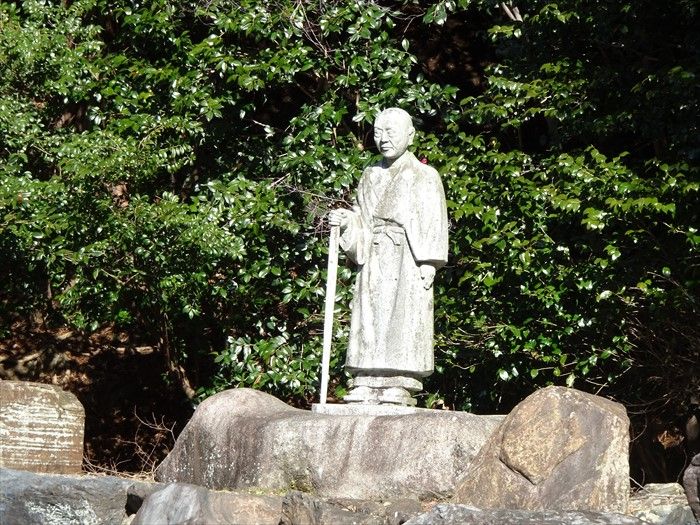

民家が無くなって先に進むと、右手の石垣の上に男女2体の石像が建っていた。

男性は刀を持っており、女性は杖を衝いているが、詳細は不明である。

刀を持つ男の像。

杖を衝いている女性像。

その先にも廃屋?が。

男女2体の石像を振り返るがこの詳細が知りたいのであるが。

情報をお持ちの方は書き込みをお願いいたします。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12