PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

右手にあったのが『大道場 岩家十一面観世音菩薩』碑。

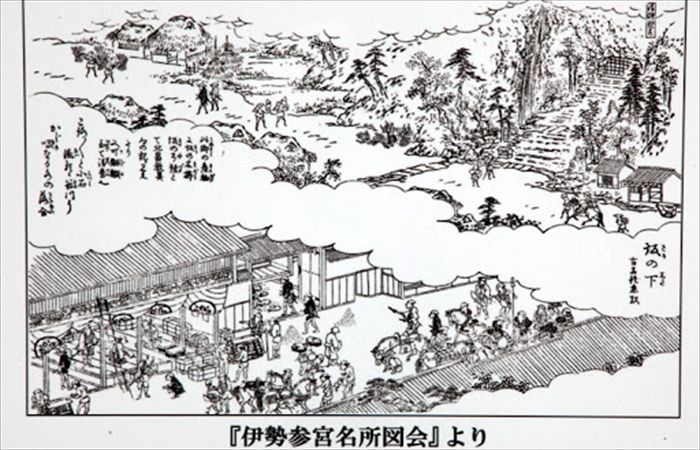

江戸時代の「伊勢街道名所図会」の「坂下宿」に崖下に観音堂があり、その脇に

滝が落ちている絵が描かれているが、これが岩家観音あるいは清滝の観音というもの。

【 http://network2010.org/article/191

】より

あたりには何もなく、奥に鉄製の門があるだけであった。

「清滝の観音」というものがあるらしく、滝らしい音は聞えるのであった。

鉄製の門は閉まっており、入れないと思ったが、鍵はかかっておらず、

思い切って中に入ってみた。

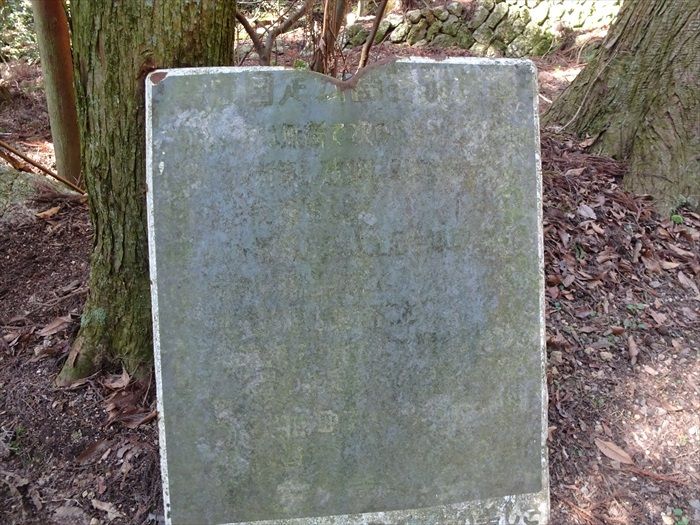

『一見観音即滅衆罪』と刻まれた石碑。

阿彌陀仏に出会い一度心に念ずるだけで、それまで犯した無量の罪障を消滅することが

できるという意味なのであろうか。

石段を上って行った。

大正2年(1913)の地蔵菩薩を刻んだ供養塔。

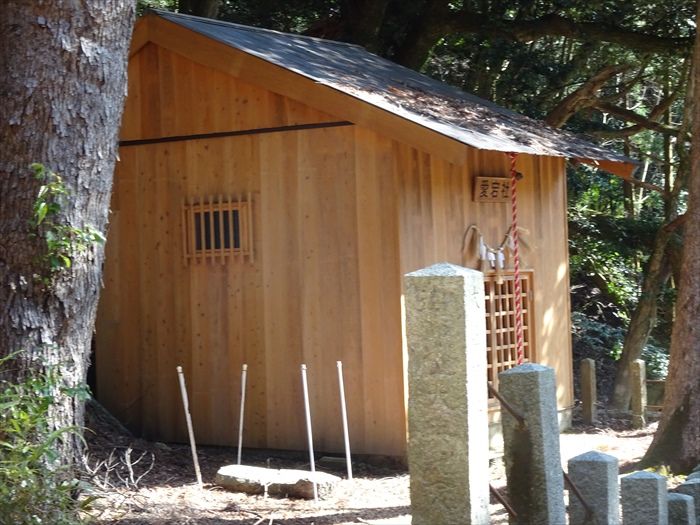

そして『観音堂』。

この日は扉は閉められており、観音堂内の石仏3体は拝顔できなかった。

『観音堂』横の『地蔵堂』。

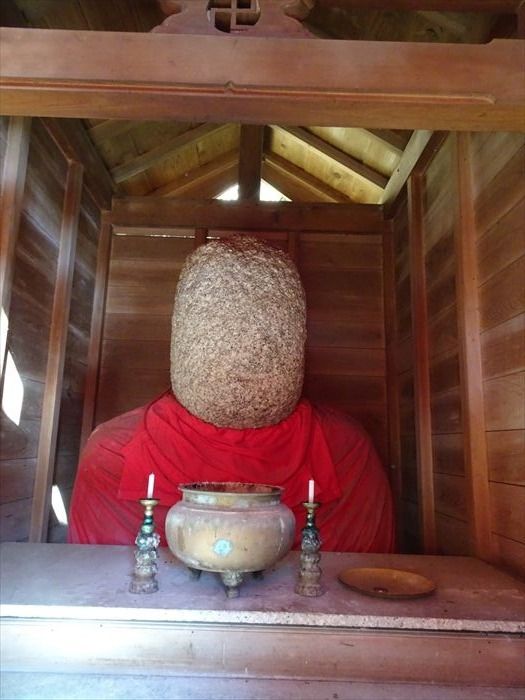

『地蔵堂』の『地蔵菩薩』。

『観音堂脇』の『清滝』がこれ。

流れの途中から、竹で作った分岐樋がありその末端から清水が流れ落ちていた。

『観音堂』を後にし、旧東海道に戻る。

片山神社1.1km、バス停鈴鹿峠1.2kmとあったがバス停鈴鹿峠は現在はないのでは?

狭隘地を通り抜ければ国道1号の側道に合流。

この場所の国道1号線は、上り、下りは別の道になっており一方通行。

『旧東海道 鈴鹿峠(土山宿)⇔坂下宿』。

青のパイプは下り線用の融雪水用配管。

『お食事処 バーベキュー 鈴鹿峠』案内板。

国道1号線の歩道に階段入口があり、ここから旧東海道が分岐していると思い

この階段を上り進んだのであった。

よく見ると、手前の道標には「片山神社0.2㎞、旧東海道鈴鹿峠0.6㎞」 と記されていて

真っ直ぐ進まなければならなかったのであったが・・・・。

階段の先には、大正4年(1915)の『南無阿弥陀佛』名号碑があった。

名号碑の奥は東海自然歩道。

更に山道を上って行った。

しかし、下り坂になり右手の方向に行くと『バス停坂下』に行ってしまうようなので

この道は旧東海道の分岐ではないことに気が付き、国道1号線まで戻ったのであった。

そして国道1号線に戻り進むと直ぐ先に、側道から分岐して、右手に鈴鹿峠への入り口が

姿を現したのであった。

道標『片山神社0.2㎞、旧東海道鈴鹿峠0.6㎞』。

『片山神社』社標が左手前方に。

杉林に中を進む。

岩屋観音堂と片山神社の中間あたりにあるとされる「荒井谷一里塚跡」はこの辺りには

見当たらなかった。更に案内板もなかったのであった。

「荒井谷一里塚」は江戸日本橋より108里なのであったが。

先に進むと、街道左手の窪地に小さな地蔵祠と新しい地蔵堂が建っていた。

地蔵堂のあるこの辺りは古町と呼ばれ、慶安3年(1650)9月の大洪水で宿場が壊滅するまで

坂下宿のあった所である。街道を横切る沢跡に『琴の橋』が架かり、沢の上流の右手に

南無阿弥陀仏名号碑などが残っており、坂下宿の解説も建っていた。

しかし現在は古町という地名が残るのみで、家一軒すら見当たらないのであった。

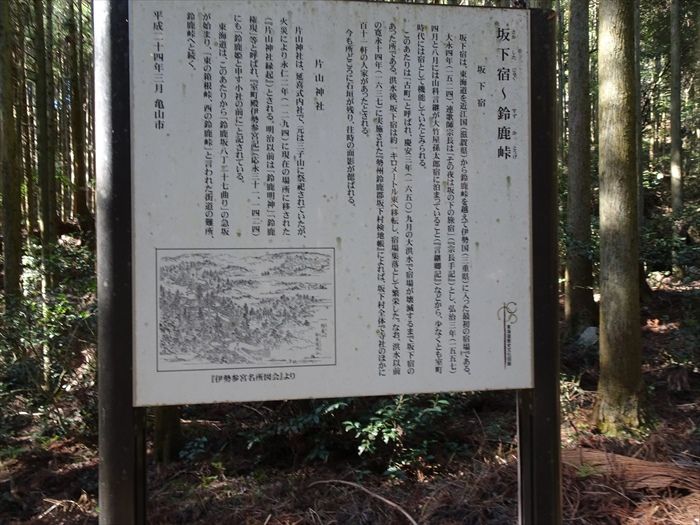

「坂下宿~鈴鹿峠

坂下宿

坂下宿は、東海道を近江国(滋賀県)から鈴鹿峠を越えて伊勢国(三重県)に入った

最初の宿場である。

大永4年(1524)、連歌師宗長は 「その夜は坂の下の旅宿」(「宗長手記」)とし、

弘治3年(1557)4月と8月には山科言継が大竹屋孫太郎宿に泊まっている こと

(「言継卿記」) などから、少なくとも室町時代には宿として機能していたとみられる。

このあたりは「古町」と呼ばれ、慶安3年(1650)9月の大洪水で宿場が壊滅するまで

坂下宿のあった所である。 洪水後、坂下宿は約1km東に移転し、宿場集落として繁栄した。

なお、洪水以前の寛永14年(1637)に実施された「勢州鈴鹿郡坂下村検地帳」によれば、

坂下村全体で寺社のほかに111軒の人家があったとされる。

今も所どころに石垣が残り、往時の面影が偲ばれる。」

片山神社

片山神社は、延喜式内社で、元は三子山に祭祀されていたが、火災により永仁2年(1294)に

現在の場所に移された (「片山神社縁起」) とされる。 明治以前は 「鈴鹿明神」「鈴鹿権現」

と呼ばれ、「室町殿伊勢参宮記」(応永31、1424)にも「鈴鹿姫と申す小社の前に」と

記されている。

東海道はこのあたりから「鈴鹿坂八丁二十七曲り」の急坂が始まり、「東の箱根峠、西の鈴鹿峠」

と言われた街道の難所、鈴鹿峠へと続く。」

坂道をどんどん上って行くと、正面に『片山神社』の一の鳥居が姿を現した。

坂上田村麻呂の山賊退治のまつわる伝説の女性、鈴鹿御前を祀ったことに縁起があるとされ、

江戸時代には”鈴鹿権現”等とも呼ばれた『片山神社』。

ここが鈴鹿峠の江戸方よりの本格的な上り口にあたる場所。

右手にあったのが『鈴鹿流薙刀術誕生之地』碑。

『延喜式内片山神社』社標。

『孝子萬吉之碑』

万吉は古町で生まれ、4歳で父を失い、6歳から茶屋の使い走りや旅人の峠越えの荷物を運び、

わずかな賃銭を稼いで病弱な母を助けたのだと。

『愛宕社』。

片山神社は、延喜式内社で、元は三子山に祭祀されていたが、火災により永仁2年(1294)に

現在の場所に移された。平成11年に社殿などを焼失したことから、鳥居の先の石段を上がると

右手に新しい愛宕社があったが、更に上った社殿があった辺りは更地で、奥まったところに

片山神社を祀った社があった。

最上段奥にあった『片山神社社殿』。

片山神社の祭神、鈴鹿明神は水害や火事の神様なのであるが、皮肉なことに社殿は

平成11年(1999)の放火により神楽殿を残して焼失したのだと。

境内最上段に有った文化12年の建立の『常夜燈』。

現在も本殿は再建されず荒れ果てた状態であった。

境内最上段から参道を見る。

石段を下る。

新しい石祠の『片山神社』か?

その他にも常夜燈が数基。石段下の鳥居の周りの常夜燈は天保7年や文化12年の建立と。

東海道は、片山神社の前から 「鈴鹿坂八丁二十七曲り」の急坂が始まり、

「東の箱根峠、西の鈴鹿峠」 と言われた街道の難所である鈴鹿峠へと続いていたのであった。

『常夜燈』の先で石垣のあるつづら折りの急坂を上ると、頭の上に国道1号線の高架が現れた。

旧東海道は高架の下を通り、反対側の斜面へ上って行ったのであった。

国道1号線高架下を抜け階段を上る。

階段上に出ると後方に国道1号線の下り車線が姿を現したのであった。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12