PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさんエキナセアいっぱい…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この広場の奥に更に登り口があり、手前に東海自然歩道案内板が建っていた。

案内図には、鈴鹿峠・坂下宿・筆捨山・観音山の案内が記載されていた。

ここにはどの様な案内が書かれていたのであろうか?

『東海自然歩道案内図』の前には、ごく最近設置された休憩用テーブル&ベンチが。

『東海自然歩道案内図』。

「鈴鹿峠

三重県と滋賀県の県境にあり、「鈴鹿馬子唄」で名高い峠で、文化庁の「歴史の道百選」に

選定されています。 東の箱根とともに東海道の難所でしたが、今は国道1号線が通り、

自動車で楽に越すことができます。 峠の頂上近く自然歩道沿いに昔、山賊が道を通る

旅人の姿を岩肌に写して危害を加えたという、県の天然記念物に 指定されている奇岩

「鏡岩」があります。」

年季の入った『東海道➡鈴鹿峠』。

広場から階段を数段登って行くと、平成2年建立の『芭蕉句碑』が左手にあった。

句碑には、「ほっしんの 初に越ゆる 鈴鹿山」 と刻まれていた。

裏面には 「貞享2年(1685)2月に伊賀を出発した芭蕉は、奈良・京をまわり、3月末

頃鈴鹿山と呼ばれるこの峠を越えて江戸へ向かった。

「ほっしんの」 句は、古くこの峠を越えた西行 「鈴鹿山 憂世をよそに ふりすてて

いかになり行く わが身なるらん」 に思いをよせて詠まれたものである」 と。

『芭蕉句碑』前から先程利用した休憩用テーブル&ベンチのある広場を見下す。

更に鈴鹿峠に向かって石段を登る。

「鈴鹿峠

鈴鹿峠(378m)を越える初めての官道は「阿須波道」と呼ばれ、平安時代の仁和2年(886年)に

開通した。 八町ニ十七曲といわれるほど、急な曲がり道の連続するこの険しい峠道は、

平安時代の今昔物語集に水銀商人が盗賊に襲われた際、飼っていた蜂の大群を呪文を

となえて呼び寄せ、 山賊を撃退したという話や、坂上田村麻呂が立鳥帽子という山賊を

捕らえたという話など山賊に関する伝承が多く伝わっており、箱根峠に並ぶ東海道の

難所であった。

また鈴鹿峠は、平安時代の歌人西行法師に

「鈴鹿山 浮き世をよそにふり捨てて いかになりゆく わが身なるらむ」と詠まれている。

江戸時代の俳人、松尾芭蕉は鈴鹿峠について「ほっしんの 初に越ゆる 鈴鹿山」の

句を残している。」

芭蕉句の直ぐ上に『馬の水飲み鉢』があった。

かつて街道を上り下りする人馬のために水溜が置かれていた と。

平成4年(1992年)関町教育委員会により復元された模様。

『界杭』。

三重県と滋賀県の界。

さらに坂道を上って行く。

根っこごと倒れた杉の木も。台風の強風による倒木であろうか。

峠道を上り詰めると平らなところに出て、左手に東海自然歩道道標が建っていた。

道標には、

「←片山神社0.4km・坂下1.7km」

「山 女原4.1km・安楽越6.6km・石水渓9.3km→」とあり、裏側に向かって

「田村神社跡10m・鏡岩150m」と記されていた。

その下に『豚コレラ 消毒用消石灰 下山時に使ってください』と。

消石灰(水酸化カルシウム)は強アルカリ性(pH12)で、消毒効果を有し、 畜産分野の消毒で

よく使われている石灰なのだ。靴底をこの消石灰で消毒して下山せよとのことであったが・・。

『田村神社跡10m・鏡岩150m』との表示を再確認。

『田村神社舊跡』

案内に従って来てみましたが、石柱があるだけであった。

鈴鹿峠に悪鬼が出没して旅人を悩ませており、嵯峨天皇は坂上田村麻呂に勅命を出して

これを平定させたという。田村神社は土山宿にもあり、坂上田村麻呂を祀っているが、

かつてはこの地にも社殿があったのであろう。

田村神社跡の先を更に100m程進んで行くと、鈴鹿山の鎧岩標柱があり、

その奥に三角形に見える鏡岩があるのであったが行かなかったのでネットから。

標柱には、「硅岩が断層によってこすられ、名のとおり露出面につやが出たものである。

鏡岩面の規模は縦2.3m、横2m。昔、この峠に棲む盗賊が、山道を通る旅人の姿をこの岩に

映して危害を加えたという伝説から、俗に 「鬼の姿見」 とも云われている。」 と

記されているのだと。

案内板には、

「鈴鹿峠頂上にある巨岩で岩面の一部が青黒色の光沢を帯びている。

これは鏡肌(スリッケンンサイド)と呼ばれ、断層が生じる際に強大な摩擦力によって研磨され、

平らな岩面が鏡のような光沢を帯びるようになったものをいう。

昔、鈴鹿峠の山賊が、往来する旅人の姿をこの岩に映して危害を加えたので、「鬼の姿見」と

よんだと伝えられています。」と記されていると。

【 http://chantoyarouyo.seesaa.net/article/389067203.html

】より

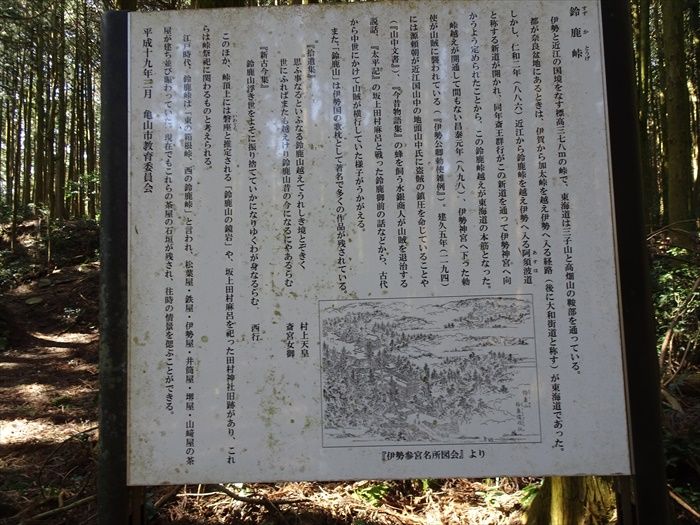

「鈴鹿峠

伊勢と近江の国境をなす標高三七八mの峠で、東海道は三子山と高畑山の鞍部を通っている。

都が奈良盆地にあるときは、伊賀から加太峠を越え伊勢へ入る経路(後に大和街道と称す)が

東海道であった。 しかし、仁和二年(八八六)近江から鈴鹿峠を越え伊勢へ入る阿須波道と

称する新道が開かれ、同年、斎王群行がこの新道を通って伊勢神宮へ向かうよう定められた

ことから、この鈴鹿峠越えが東海道の本筋となった。

峠越えが開通して間もない昌泰元年(八九八)、伊勢神宮へ下った勅使が山賊に襲われている

(「伊勢公卿勅使雑例」)。 建久五年(一一九四)には源頼朝が近江国山中の地頭山中氏に

盗賊の鎮圧を命じていることや(「山中文書」)、「今昔物語集」の蜂を飼う水銀商人が山賊を

退治する逸話、「太平記」の坂上田村麻呂と戦った鈴鹿御前の話などから、 古代から

中世にかけて山賊が横行していた様子がうかがえる。

また、「鈴鹿山」は伊勢国の歌枕として著名で多くの作品が残されている。

『拾遺集』

思ふ事なるといふなる鈴鹿山越えてうれしき境とぞきく 村上天皇

世にふればまたも越えけり鈴鹿山昔の今になるにやあるらむ 斎宮女御

『新古今集』

鈴鹿山浮き世をよそに振り捨てていかになりゆくわが身なるらむ 西行

このほか、峠頂上には磐座と推定される「鈴鹿山の鏡岩」や、坂上田村麻呂を祀った田村神社

旧跡があり、これらは峠祭祀に関わるものと考えられる。

江戸時代、鈴鹿峠は「東の箱根峠、西の鈴鹿峠」と言われ、松葉屋・鉄屋・伊勢屋・井筒屋・

堺屋・山崎屋の茶屋が建ち並び賑わっていた。

現在でもこれらの茶屋の石垣が残され、往時の情景を偲ぶことができる。」

『伊勢参宮名所図会』。

旧東海道に戻って更に進む。

『鈴鹿峠』案内板の先にあった『界碑』は伊勢の国と近江の国の国境の標石。

「界

右 滋賀県 近江の国

左 三重県 伊勢の国」

平坦な旧東海道を更に進む。

道標の裏には茶畑が広がり、その前に東海道碑・東海自然歩道道標・東海自然歩道解説が

建っていた。

『歴史の道 東海道 江戸⇔土山宿⇔京大阪』。

『東海自然歩道 道標』。

鈴鹿峠路傍休憩地まで0.3km。

『東海自然歩道』

「この歩道は、東京の「明治の森高尾国定公園」から大阪の「明治の森箕面国定公園」まで、

美しい自然や文化財をむすぶ約1300kmの道です。 樹木や草花を大事にしましょう。

野鳥を愛護しましょう。 文化財を大切にし、歴史に親しみましょう。

たばこは吸がらに入れに、森林火災を起こさないよう注意しましょう。」

三重県側の鈴鹿峠を越えて、いよいよ滋賀県(近江国)へと入ったのであった。

そんな場所にかって置かれていたのが『澤立場』。

立場には松葉屋・鉄屋・伊勢屋・井筒屋・堺屋・山崎屋という6軒の茶屋があり甘酒が

名物だったと。鈴鹿峠を往来する旅人は足を休めつつ、甘酒にほっと一息ついたことでしょう。

残念ながら往時の様子を窺い知ることはできないが、わずかに石垣等の遺構が残存していた。

そして未舗装の街道の左側には土山茶の茶畑が広がっていたのであった。

『登山者の方へ』案内板。

『東海自然歩道』

東海自然歩道0.11km

鈴鹿峠路傍休憩地0.08km km表示よりはm表示が解りやすいが。

『鈴鹿峠 路傍休息地 公衆トイレ』。

『まごの杖』

「鈴鹿峠を登下山される皆様の安全と安心を祈念して、坂下・馬子唄会館と

土山・万人講常夜灯の2箇所に、「まごの杖」を設置しています。

この杖は、正調鈴鹿馬子唄保存会の会員が、約1年かけて手づくりで作った杖です。

”大切にご使用ください” 。この杖を使用された方は、必ず下記の場所に返納して下さる様、

お願い申し上げます。」

坂下・馬子唄会館の「まごの杖」は気が付かなかったのであった。

『東海自然歩道』

「鈴鹿峠は、古くから近江と伊勢を結ぶ交通の要衝で、旅人の往来安全のために灯された

常夜燈の万人講燈籠が今もなお残っています。

かもしか高原から安楽越までの稜線部からは、眼下に県内の山々や遠くは伊勢湾が望まれます。」

『万人講常夜燈』が迎えてくれた。

巨大な『万人講常夜燈』を見上げる。

それぞれの巨石は乗っているだけなのであろうか、

それとも一体構造になっているのであろうか?

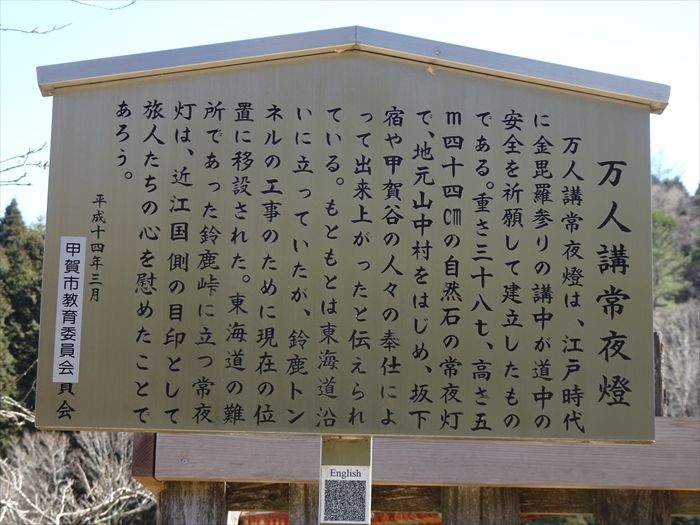

「万人講常夜燈

万人講常夜燈は、江戸時代に金毘羅参りの講中が道中の安全を祈願して建立したものである。

重さ三十八t、高さ五m四十四cmの自然石の常夜灯で、地元山中村をはじめ、坂下宿や

甲賀谷の人々の奉仕によって出来上がったと伝えられている。

もともとは東海道沿いに立っていたが、鈴鹿トンネルの工事のために現在の位置に移設された。

東海道の難所であった鈴鹿峠に立つ常夜灯は、近江国側の目印として旅人たちの心を

慰めたことであろう。」

土山町教育委員会➡甲賀市教育委員会にラベルにて変更されていた。

これは町村合併によるものであろうか?

近くに寄って。

台座には『万人講』と刻まれていた。

『東海道ネットワークの会 第1回 記念植樹』とあったが

植樹された松は残念ながら枯れてしまっているようであった。

峠道を下って行くと国道1号線の『鈴鹿トンネル』の近江側出口、

そしてその上に『万人講常夜燈』が。

遂に『滋賀県甲賀市(こうかし)』に入ったのであった。

「こうが」ではなく「こうか」であることを知ったのであった。

ネットで調べてみると。

「甲賀というと伊賀と並んで忍者の里として有名だ。一般的には「こうが」と濁って

読まれることが多いが、甲賀市の読み方は「こうか」と濁らず、かつての甲賀郡も

「こうか」だった。

甲賀郡には多くの古墳があり、古くから豪族達がいたことがわかっている。

中でも有名なのが、渡来人系の鹿深臣(かふかのおみ)という一族で、この「かふか」に因んで

地名が「かふか」となり、やがて「こうか」に転じて「甲賀」の漢字を当てるようになったと。

従って、「こうか」と濁らなないのが本来の読み方なのだが、忍者の里として対比される「

伊賀」が「いが」と濁るのと、「賀」という漢字の読みが「が」であることから、

「こうが」と誤読されるようになったものだろう。」と。

土山町集排マンホール蓋。

「町の木(杉)、町の鳥(きじ) 、町の花(茶)」をデザイン化したもの。

「鈴鹿トンネル:長さ276m」との案内板。

こちらは、上り線 :亀山・四日市・名古屋・伊勢方面のトンネル表示。

『万人講常夜燈』の先で、新鈴鹿トンネル(下り線 大津・京都・大阪方面)長さ : 395 mを

抜けた国道1号線に合流したのであった。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12