PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【はなちゃんの自販…

New!

Gママさん

New!

Gママさん相模国府祭と寺社史… New! オジン0523さん

ビルトイン食洗機の…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

土山宿『猪鼻村』の旧東海道を進む。

猪鼻村に入って間もなく右手に臨済宗の『 醫

王山 浄福寺

』

があった。

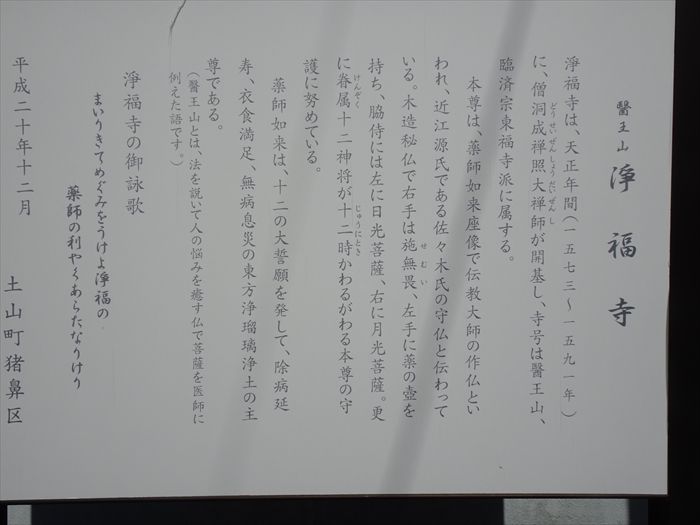

「醫王山 淨福寺

淨福寺は、天正年間(一五七三~一五九一)に、僧洞成禅照大禅師が開基し、寺号は醫王山、

臨済宗東福寺派に属する。 本尊は、薬師如来座像で伝教大師の作仏といわれ、近江源氏である

佐々木氏の守仏と伝わっている。 木造秘仏で右手は施無畏、左手に薬の壺を持ち、脇侍には

左に日光菩薩、右に月光菩薩。 更に眷属十二神将が十二時かわるがわる本尊の守護に努めている。

薬師如来は、十二の大誓願を発して、除病延寿、衣食満足、無病息災の東方浄瑠璃浄土の

主尊である。 (醫王山とは、法を説いて人の悩みを癒やす仏で菩薩を医師に例えた語です。)

淨福寺の御詠歌

まいりきてめぐみをうけよ浄福の 薬師の利やくあらたなりけり」

『浄福寺 本堂』。

浄福寺は、天正年間(1573-91)僧洞成禅照大禅師による開基で、本尊は薬師如来坐像で

伝教大師作と伝わる。

『鐘楼』。

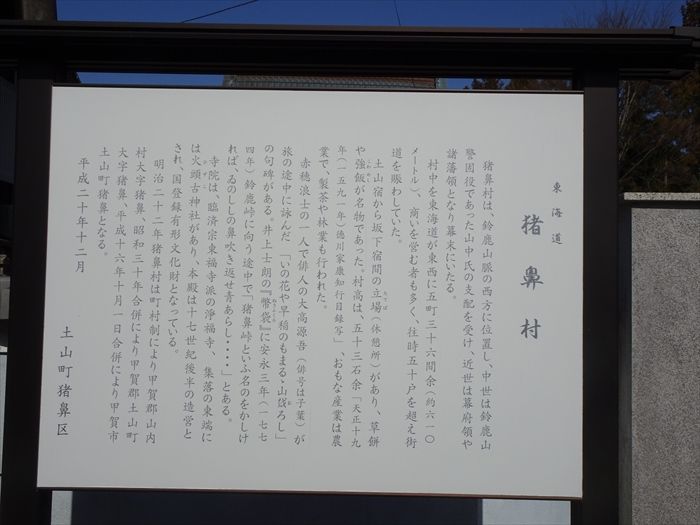

『東海道 猪鼻村』

「 猪鼻村は、鈴鹿山脈の西方に位置し、中世は鈴鹿山警固役であった山中氏の支配を受け、

近世は幕府領や諸藩領となり幕末にいたる。

村中を東海道が東西に5町36間余(約610m)、商いを営む者も多く、往時50戸を超え街道を

賑わしていた。

土山宿から坂下宿間の立場 (休憩所) があり、草餅や強飯が名物であった。

村高は、53石余 「天正19年(1591)徳川家康知行目録写」、おもな産業は農業で、製茶や

林業も行われた。

赤穂浪士の一人で俳人の大高源吾 (俳号は子葉) が旅の途中に詠んだ 「いの花や早稲のもまるゝ

山越ろし」 の句碑がある。 井上士朗の 『幣袋』 に安永3年(1774)鈴鹿峠に向う途中で

「猪鼻峠といふ名のをかしければ、ゐのししの鼻吹き返せ青あらし・・・・」 とある。

寺院は、臨済宗東福寺派の淨福寺、集落の東端には火頭古神社があり、本殿は十七世紀後半の

造営とされ、国登録有形文化財となっている。

明治22年猪鼻村は町村制により甲賀郡山内村大字猪鼻、昭和30年合併により

甲賀郡土山町大字猪鼻、平成16年10月1日合併により甲賀市土山町猪鼻となる。

」

山門脇には、赤穂浪士の一人で俳人であった『大高源吾(俳号子葉)の句碑』があった。

「いの花や 早稲のもまるゝ 山越ろし 子葉」

大高源吾は俳号を子葉と名乗っていたとのこと。

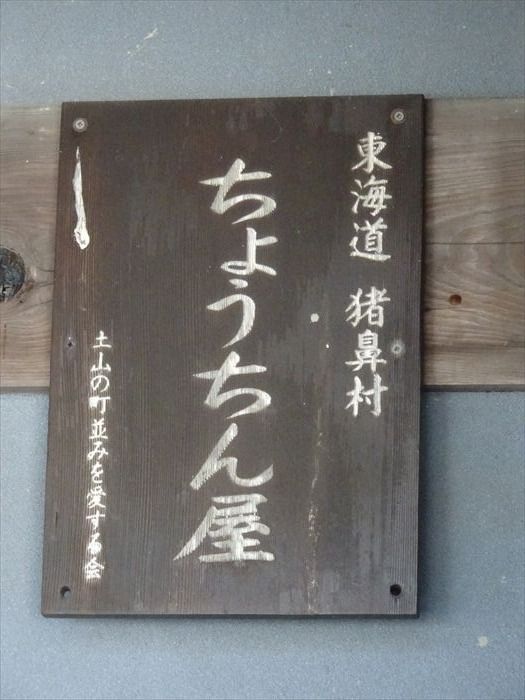

『ちょうちん屋』。

『ちょうちん屋』木札。

緩やかに左にカーブする右手の民家の庭に石碑が。

『旅籠 中屋跡』碑とその後ろには『明治天皇聖蹟碑』。

明治天皇が御小休でここに立ち寄られたのだと。

明治天皇の行幸を刻んだ『副碑』。

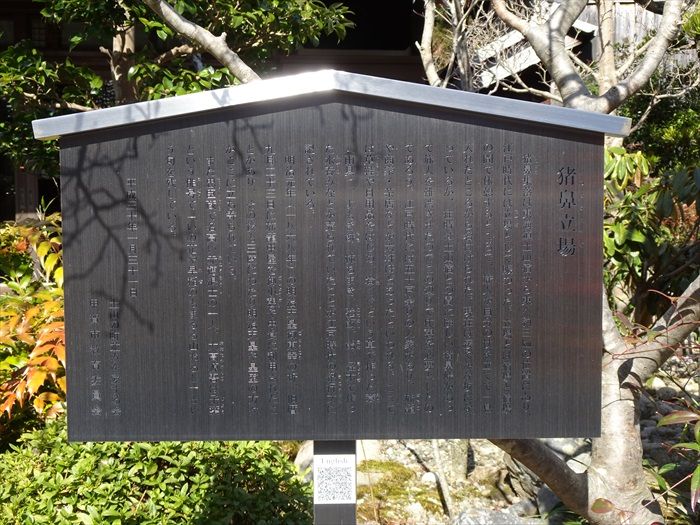

「猪鼻立場

猪鼻集落は東海道土山宿から東へ3kmの位置にあり、江戸時代には立場(たてば)として

賑わった。立場とは宿場と宿場の間で休憩するところで、旅人が自分の杖を立てて一息入れた

ところから名付けられた。現在は緩やかな坂になっているが、往時は土山宿との間に険しい

猪ノ鼻峠があって旅人を難渋させたのでこの辺りで休憩を必要としたのであろう。

江戸時代には50戸余りの人家があり、旅籠や商家、茶店などが6軒ほどあったといわれる。

ここでは草鞋や日用品をはじめ、岩くぐという草で作った蓑(雨具)、よもぎ餅、柿ちまき、

強飯、飴、経木で作った水呑みなどが売られていたことが江戸時代の紀行文に記されている。

明治元年(1868年)の明治天皇御東幸の折り、旧暦9月23日に旅籠中屋を御休憩や昼食に

利用されたことがあり、その後も三度にわたり明治天皇や皇室の方々がここに立ち寄られている。

また忠臣蔵で名高い赤穂浪士の一人、大高源吾は子葉という俳号で「いの花や 早稲のもまるゝ

山おろし」という句を残している。」

『近江屋』。

木札『東海道 猪鼻村 近江屋』。

S字のカーブの坂を上っていくと国道1号線に再び合流した。

合流地点手前左にあったのが『東海道 猪鼻村』碑。

猪鼻集落は鈴鹿峠方面から降りてくるイノシシ除けの垣根があったことに地名の由来がある

らしいが、かつては東海道の立場で草餅や強飯(もち米を蒸した飯)が名物だったのは

先程の猪鼻立場の説明通り。

合流地点の道路の反対側の小高い場所には神社があった。

旧東海道はその神社前の写真右手にかけて下り坂の道筋だったと思われるが、国道1号の

開削によってその道筋は失われているのであった。

猪鼻集落の京方入口に鎮座する

『金比羅神社』。

ここは甲賀市土山町南土山。

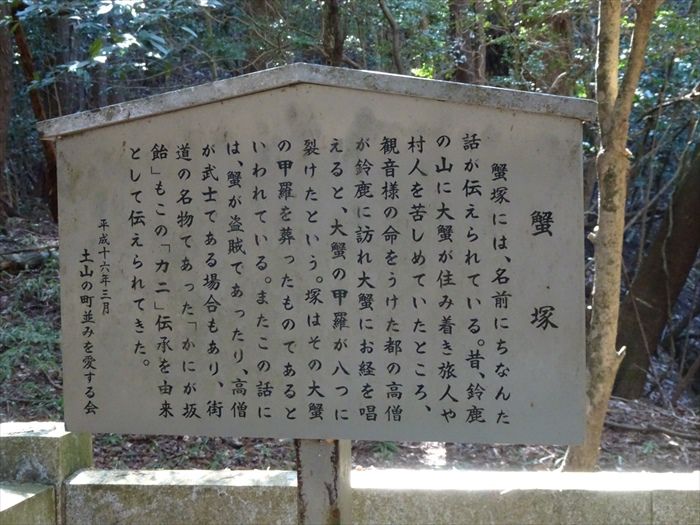

『 蟹塚

』👈リンク の案内板が道路の反対側に。

案内板に従い山道を下って蟹塚を目指す。

小さな沢が前方に。

流れのある沢をなんとか渡ると、前方に『蟹塚』があった。

「蟹塚

苦しめていたところ、観音様の命をうけた都の高僧が鈴鹿に訪れ大蟹にお経を唱えると、

大蟹の甲羅が八つに裂けたという。塚はその大蟹の甲羅を葬ったものてあるといわれている。

またこの話には、蟹が盗賊であったり、高僧が式士である場合もあり、街道の名物てあった

「かにが坂飴」もこの「カニ」伝承を由来として伝えられてきた。」

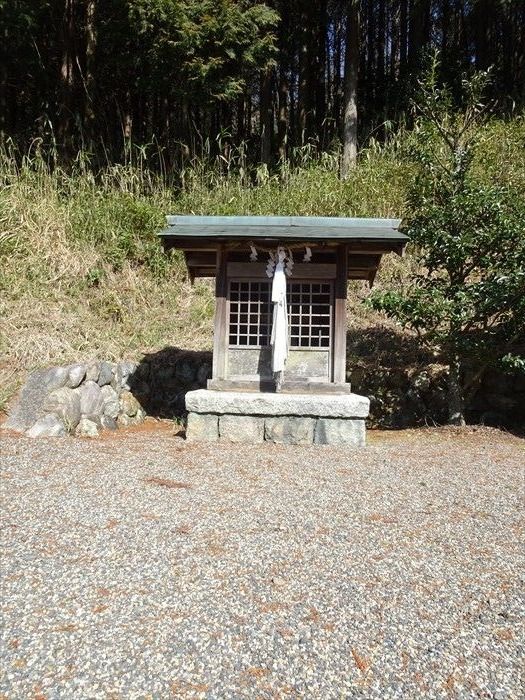

蟹を埋めたとされる蟹塚の五輪塔。

こちらが現在売られている『かにが坂飴』。

【 https://tabelog.com/shiga/A2502/A250202/25003715/ 】より

国道1号線に戻って更に進むと、右手にかつて猪鼻村から繋がっていた旧道が。

『ようこそ「歴史の道 東海道」へ』案内板。

「ここは土山町蟹ヶ坂です。これより、往時も東海道を歩かれる方は、左図に示すとおり

「海道橋」を渡り、道の駅「あいの土山」方面へ向かって下さい。尚、「東海道土山宿」へは

ここから800mです。土山を訪れていただいた皆様の道中のご無事をお祈りします。」

『榎島神社』は白川神社の末社で、境内には『白川神社御旅所碑』が建っており、

段上には坂上田村麻呂を祀る『田村社』と『蟹社』があった。

鳥居の傍には推定樹齢400年の御神木のシイが立っていた。

『白川神社御旅所』

こちらが『田村社』。

こちらが『蟹社』。

推定樹齢400年の御神木のシイ。

『ここは南土山 蟹坂』。

『道祖神』

ここから田村神社手前までが旧蟹ヶ坂村である。

更に旧東海道を進む。

ここが『旧蟹ヶ坂村』。

住みつき、道行く旅人や村人に危害を加え怖れられていたと。そしてここを通りかかった

比叡山の高僧が、大蟹に対して往生要集(平安時代中期、恵心院の僧都源信が撰述した仏教書)を

説いたところ、大蟹は甲羅が八つに割れて往生したと。

村人はその高僧の教えに従い蟹塚を築き、割れた甲羅を模した飴を作って厄除けにしたと。

土山名物の一つ、蟹が坂飴の発祥とされる伝説がこれ。

右手に蟹坂古戦場跡がある。ここには『蟹坂古戦場跡碑』・『蟹坂地区圃場整備竣功記念碑』が

建っていた。

『蟹坂地区圃場整備竣功記念碑』。

『蟹坂古戦場跡』。

『蟹坂古戦場跡』碑。

「蟹坂古戦場跡

天文十一年(一五四二年)九月、伊勢の国司北畠具教は、甲賀に侵入しようとして、彼の武将

神戸丹後守および飯高三河守に命じ、鈴鹿の間道を越えて山中城を攻めさせた。

当時の山中城主は、山中丹後守秀国であり、秀国は直ちに防戦体制を整え、北畠軍を敗走させた。

こうして北畠軍はひとまず後退したが、直ちに軍勢を盛りかえし、さらに北伊勢の軍勢を加えて

再度侵入し、一挙に山中城を攻略しようとした。 このため秀国は、守護六角定頼の許へ

援軍を乞い、六角氏は早速高島越中守高賢に命じて、軍勢五千を率いさせ、山中城に援軍を送った。

一方北畠軍も兵一万二千を率い、蟹坂周辺で秀国勢と合戦した。

この戦いは、秀国勢が勝利を収め、北畠軍の甲賀への侵入を阻止することができた。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12