PR

Keyword Search

Comments

【珍至梅 ・ 街路樹…

New!

Gママさん

New!

Gママさん岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

枡形道を抜けると、門扉の閉ざされた『福正寺』・『光林寺』があり、続いて左手に

『義仲寺(ぎちゅうじ)』があった。

『義仲寺』は無名庵ともいい、元暦元年(1148)に木曾義仲の死後、巴御前が草庵を営み

供養を続けたので巴寺と称したのに始まると言われ、戦国時代に荒廃したが天文22年(1553)

近江守佐々木義文によって再興された。

山門脇には、巴御前を弔うために祀った巴地蔵があり、境内には義仲供養塔・芭蕉句碑

などがある。

この前の通りは、旧東海道。かつてはこの辺りは粟津ヶ原といい琵琶湖に面した景勝の地

だったと。

『山門』前の石柱群。

左から『朝日将軍木曽義仲御墓所』碑、『芭蕉翁墓所』碑、『史跡義仲寺境内』碑

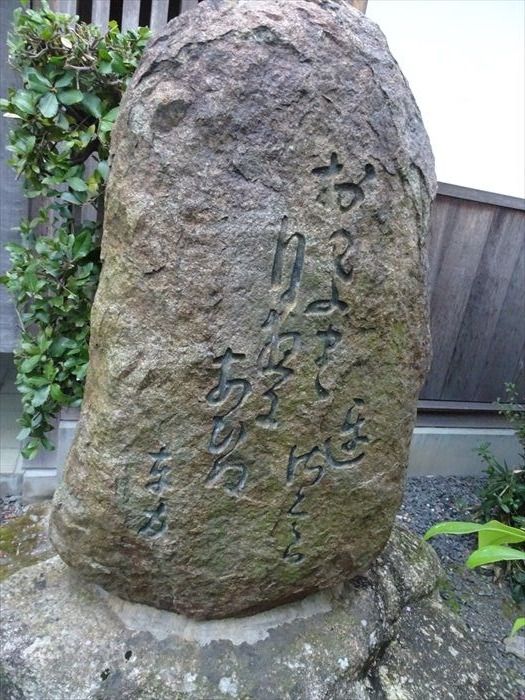

そしてその右には歌碑があった。

一番右の碑は

紫金句碑

「しぐれても 道はくもらず 月の影」

この灯籠はキリシタン灯籠だと言う人もあるとのこと。

「義仲寺境内 (大津市馬場1丁目)

義仲寺の名は、源義仲を葬った塚のあるところからきていますが、室町時代末に、

佐々木六角氏が建立したとの伝えがあります。

門を入ると左奥に、俳聖松尾芭蕉の墓と並んで、木曽義仲の供養塔が立っています。

「木曽殿と背中合わせの寒さかな」という著名な句は、芭蕉の門人又玄の作です。

境内にはこの句をはじめ。芭蕉の辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」など多くの

句碑があります。また、巴御前を弔うために祭ったといわれる巴地蔵堂もあります。

昭和四二(一九六七)年一一月に国指定の史跡となりました。」

『義仲寺』山門横にあった『巴地蔵堂』は巴御前を追福(ついふく)するための御堂。

『巴地蔵堂』では巴御前を追福するため『石彫地蔵尊』を祀っていた。

境内は細長く、そのあちこちに20余句碑、墓、供養塔、神社などが並んでいた。

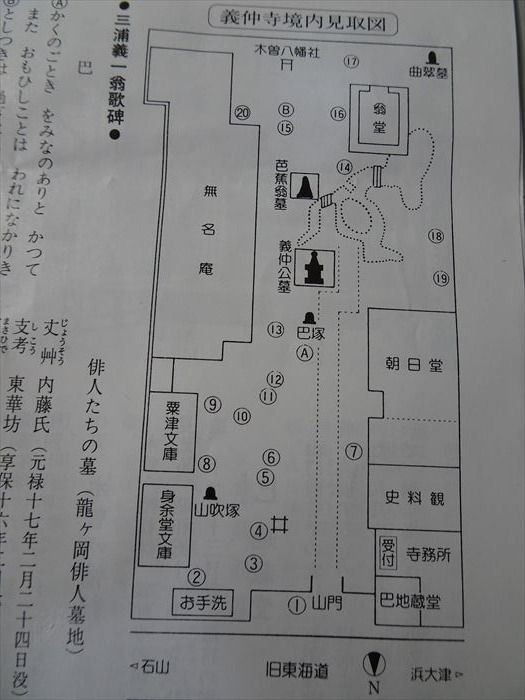

受付で頂いた『義仲寺境内見取図』。

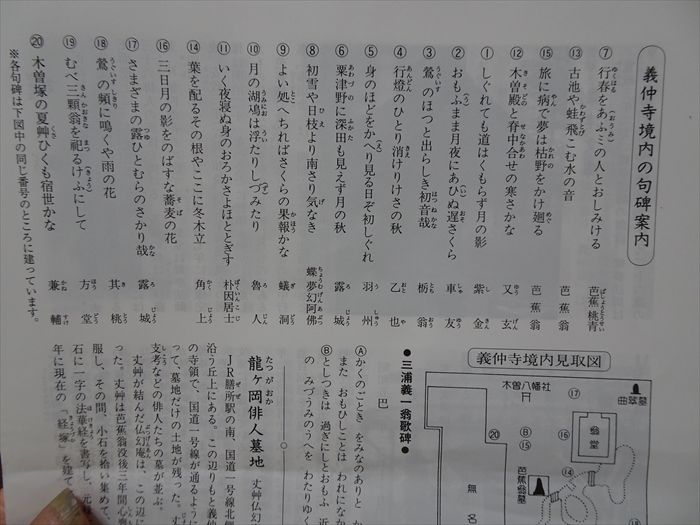

『義仲寺境内の俳句案内』

境内は有名人の墓や句碑や記念碑が所せましと並んでいた。

受付で頂いた『義仲寺境内見取図』を片手に句碑を追いかける。

羽州 句碑

「身のほどを かえり見る日ぞ 初しぐれ」

露城 句碑

「粟津野に 深田も見えず 月の萩」

芭蕉桃青 句碑

「行く春を あふミの人と おしみける」

朝日堂(義仲寺本堂)内陣

本尊は聖観世音菩薩で、厨子には木曽義仲と嫡男・義高の木造が納められ、

義仲、松尾芭蕉などの31柱の位牌が安置されていりと。

『佐渡の赤石』

今や「幻」といわれる日本三大銘石の一つであると。

蝶夢幻阿佛 句碑

「初雪や 日枝より南 さり気なき」

蝶夢法師は義仲寺を中興する。

蟻洞 句碑

「よい処へ ちればさくらの 果報かな」

魯人 句碑

「月の湖 鳰(にお)は浮たり しづみたり」

朴因居士 句碑

「いく夜寝ぬ 身のおろかさよ ほととぎす」

双玄 句碑

「木曽殿と 脊中合せの 寒さかな 」

三浦義一翁 歌碑

「かくのごとき をみなのありと かってまたおもひしことは われになかりき」

芭蕉 句碑

「古池や 蛙飛こむ 水の音」

『巴塚(供養塚)』は巴御前の墓所。

「木曽義仲の愛妻 巴は義仲と共に討死の覚悟で此処粟津野に来たが、義仲が

強いての言葉に最期の戦を行い、敵将恩田八郎を討ち取り涙ながらに

落ち延びた後 鎌倉幕府に捕えられた。和田義盛の妻となり義盛戦死のあとは

尼僧となり各地を廻り当地に暫く止まり 亡き義仲の菩提を弔っていたという。

それより何処ともなく立ち去り、信州木曽で九十歳の生涯を閉じたと云う。」

『山吹供養塚』は義仲の側室・山吹御前の塚は『身余堂文庫』の前に。

「山吹は義仲の妻そして妾とも云う病身のため京に在ったが、義仲に逢わんと

大津まで来た。義仲戦死の報を聞き悲嘆のあまり自害したとも

捕られたとも云われるその供養塚である。元大津駅前に在ったが

大津駅改築のため此の所に移されたものである。」

巴御前と共に信濃から京へと付き添ってきた召使。

『木曽義仲墓』

義仲の忌日(義仲忌)は毎年一月の第三日曜日。

近寄って。

土壇の上に宝篋印塔をすえる。芭蕉翁は木曽塚ととなえた。

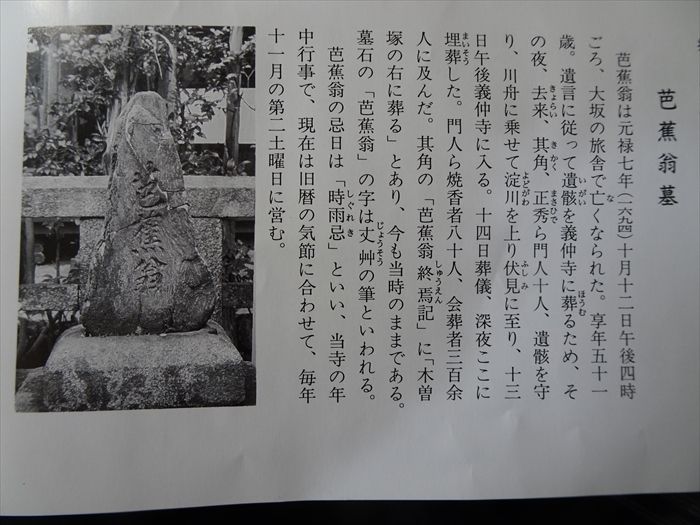

『芭蕉翁墓』

「芭蕉翁墓

芭蕉翁は元禄七年(一六九四)十月十二日午後四時ごろ、大坂の旅舎でひくなられた。

享年五十一歳、遺言に従って遺骸を義仲寺に葬るため、その夜、去来、其角、正秀ら門人十人、

遺骸を守り、川舟に乗せて淀川を上り伏見に至り、十三日午後義仲寺に入る。

十四日葬儀、深夜ここに埋葬した。門人ら焼香者八十人、会葬者三百余人に及んだ。

其角の「芭蕉翁終焉記」に「木曽塚の右に葬る」とあり、今も当時のままである。

墓石の「芭蕉翁」の字は丈艸(じょうそう)の筆といわれる。

芭蕉翁の忌日は「時雨忌」といい、当寺の年中行事で、現在は旧暦の気節に合わせて、

毎年十ー月の第二土曜日に営む。

芭蕉句碑

「旅に病んで 夢は枯野を かけ廻る」

「病中吟」と題した芭蕉最後の句、元禄7年(1694)10月8日。

芭蕉翁は元禄7年(1694)10月12日午後4時ごろ、大阪の旅舎で亡くなられた。享年51歳。

遺言に従って、遺骸を義仲寺に葬るため、その夜、去来、其角ら門人10人、遺骸を守り、

川舟に乗せて淀川を上り伏見に至り、13日午後義仲寺に入る。14日葬儀、深夜ここに埋葬したと。

角上 句碑

「葉を配る その根やここに 冬木立」

三浦義一翁 歌碑

「としつきは 過ぎにしとおもふ 近江ぬの みずうみのうえを わたりゆく月」

北川文素 句碑か?

「三日月の 影をのばすな 蕎麦の花」

『翁堂(おきなどう)』

蝶夢法師が明和6年(1769)に再興。後類焼して安政5年に再建。

『翁堂』に近づいて。

『翁堂』内陣の天井には伊藤若冲筆四季花卉の図

左艸居士(左) ・ 芭蕉翁(中) ・ 去来先生(右)

天井の下の周囲には三十六俳人の画像が。

「翁堂(おきなどう)

正面祭壇に芭蕉翁座像、左右に丈艸居士、去来先生の木像、側面に蝶夢法師胸像を安置する。

正面壁上に「正風宋師」の額、左右の壁上には三十六俳人の画像を掲げる。

天井の絵は伊藤若冲筆四季花卉の図である。翁堂は蝶夢法師暇獅法師が明和六年(一七六九)

十月に再興。翌七年に画像完成。安政三年(一ハ五六)類焼、同五年再建。現在の肖像は

明治二十一年(一八八八)に穂積永機が、類焼したものに似た画像を制作し奉納したものである。芭董翁の像に扇子をたてまつる当寺の年中行事「奉扇会」は、明和六年に蝶夢法師の創始に

なるもので、毎年五月の第二土曜日に行う。」

露城 句碑

「さまざまの 露ひとむらの さかり哉」

『木曽八幡社』

木曽八幡社は、義仲寺の鎮守として、古図に見える。昭和51年(1976)社殿鳥居を併せ新造、

11月13日夜、遷宮の御儀を行った。

『菅沼曲水の墓』。

芭蕉の金主で門人の膳所藩重臣。

其桃 句碑

「鶯の 頻に鳴くや 雨の花」

方堂 句碑

「むべ三顆 翁を祀る けふにして」

兼輔 句碑

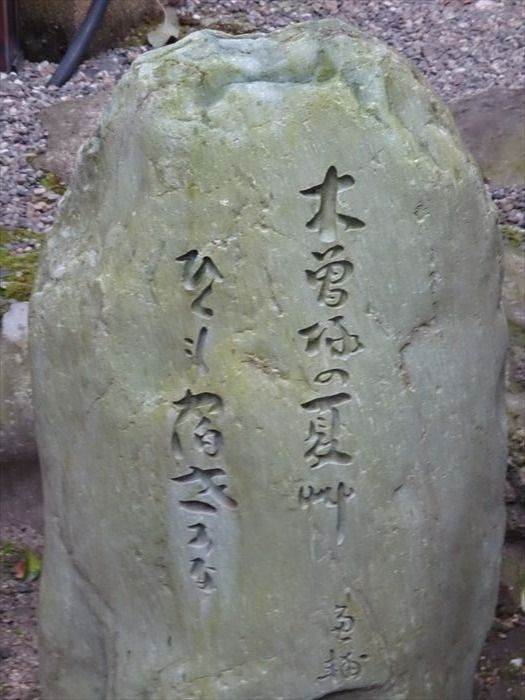

「木曽塚の 夏艸(くさ)ひくも 宿世かな」

『朝日将軍木曽源公遺跡之碑』

碑文は風化されて読めませんが、拓本に取って判読された銘文が

『義仲寺と蝶夢』に載せられているのでご紹介します。

「義仲公に四子あり 長子義隆は右大将に殺され 次子義重先に卒し

三子義基 四子義宗逃れて外戚に依った

その裔室町将軍に従って信中を受封し代々讃岐守また伊予守を相承し

或いは織田氏に属して筑摩 安曇二郡を領した者

伊予松山に在って千石を領した者 或いは剣道を以て尾州藩に仕えた者など

錚々(そうそう)たる人士が綿歴して居り義仲伝研究上に得る処が少なくない

尚筆者男谷思考は通称彦四郎燕斎と号し

養子に男谷下総守あり 勝海舟の伯父に当たる人である」

この碑の題額は信濃松代藩主で徳川吉宗の曾孫に当たる真田幸貫、

選文(文章)は林羅山から八代目の大学頭林述斎、

それに儒者で表右筆(おもてゆうひつ)、男谷思孝の筆と一流のメンバーです。

なお、義仲の系譜を「西筑摩郡誌」 では初代を木曽義仲として

2代目を二男義重としていますが、江戸時代、木曽代官山村家が編纂した

「木曽考」によると、義仲を初代とし、2代目は三男義基としています。

乙也 句碑

「行燈の ひとり消けり けさの秋」

栃翁 句碑

「鶯の ほつと出らしき 初音哉」

車友 句碑

「おもふまま 月夜にあいぬ 遅さくら」

資料など収蔵する『身余堂文庫』

『粟津文庫』。

蝶夢法師の創設。蕉門関係の貴重な資料を上梓、収集して収蔵する。

『無名庵』

芭蕉が数度にわたってこの庵に滞在する。

『史料観』(左)と『寺務所』(右)

『史料観』に入る。

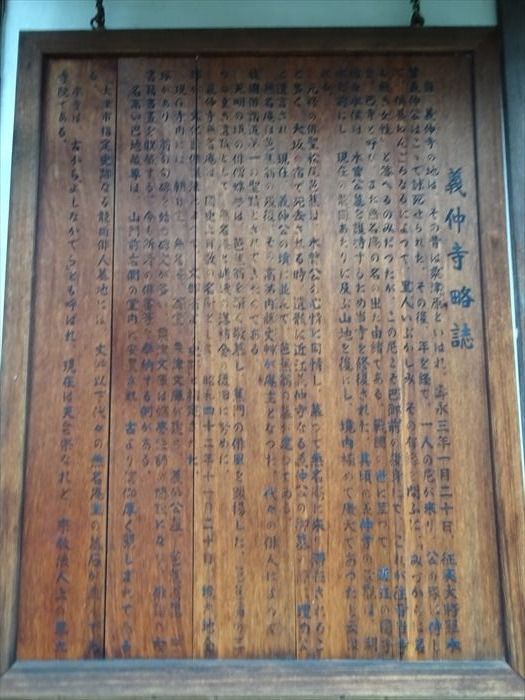

『史料観』入口にあった案内板。

「義仲寺略誌

当、義仲寺の地は、その昔は粟津原(あわづがはら)といはれ、寿永三年一月二十日、

征夷大将軍木曽義仲公はここで討死せられた。その後、年を経て、一人の尼が来り、

公の墓に侍して、供養ねんごろなるによって、里人いぶかしみ、その有縁を問うに、

「みづからは名も無き女性」と答えるのみだったが、この尼こそ巴御前の後身にて、

これが往昔当寺を、巴寺と呼び、また無名庵の名の出た由緒である。戦国の世に至って、

近江の国守佐々木侯は、木曾公墓を護持するため当寺を修復された。その頃の義仲寺の景観は、

湖水を前にし、現在の龍岡あたりに及ぶ山地を後にし、境内極めて広大であったと言われる。

元禄の俳聖松尾芭蕉は、木曾公の心情に同情し、慕って無名庵に来り滞在されること多く、

大坂の宿で死去される時、遺骸は近江義仲寺なる義仲公の御墓の隣に埋めよ、と遺言され、

現在、義仲公の墳に並んで、芭蕉翁の墓が建っている。

無名庵は芭蕉翁の没後、その高弟内藤丈艸が庵主となった。代々の俳人によって、我国俳諧道

第一の聖蹟とされてきたのである。

天明の頃の俳僧蝶夢は、芭蕉翁を深く敬慕し、蕉門の俳風を顕揚した。芭蕉翁の二つの重き

遺蹟として、無名庵と嵯峨の落柿舎の復旧に努めた。

義仲寺無名庵は、国史上有数の名所として、昭和四十二年十一月二十日、境内地全部が、

文化財保護法によって、文部省より「史跡」と指定された。

現在寺内には、朝日堂、無名庵、翁堂、粟津文庫が建ち、義仲公墓、芭蕉翁墓、巴塚があり、

翁の句碑を始め碑文が多い。粟津文庫は蝶夢法師の開設になり、俳諧の古書籍書画を収蔵する。

今も新著の俳書等を奉納する例がある。

名高い巴地蔵尊は、山門前右側の堂内に安置され、古より信仰厚く親しまれている。

「大津市指定史跡」なる龍岡俳人墓地には、丈艸以下代々の無名庵主の墓石が並んでいる。

本寺は、古から「よしなかでら」とも呼ばれ、現在は天台宗なれど、宗教法人上の単立寺院である。」

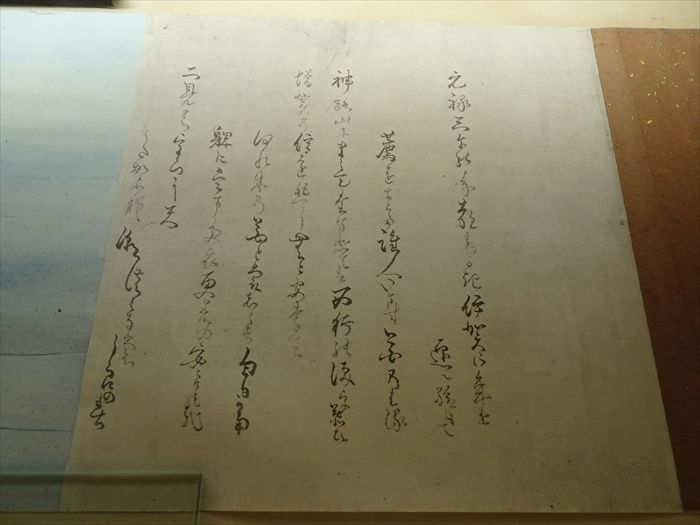

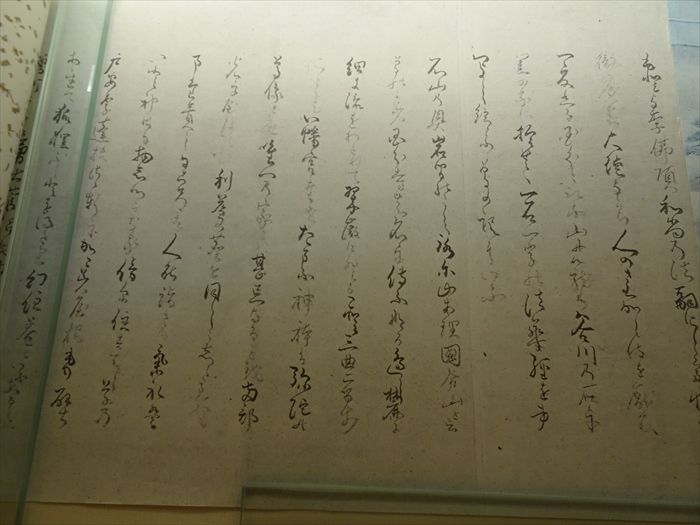

芭蕉の句。

芭蕉の句。

芭蕉の『椿の杖』。

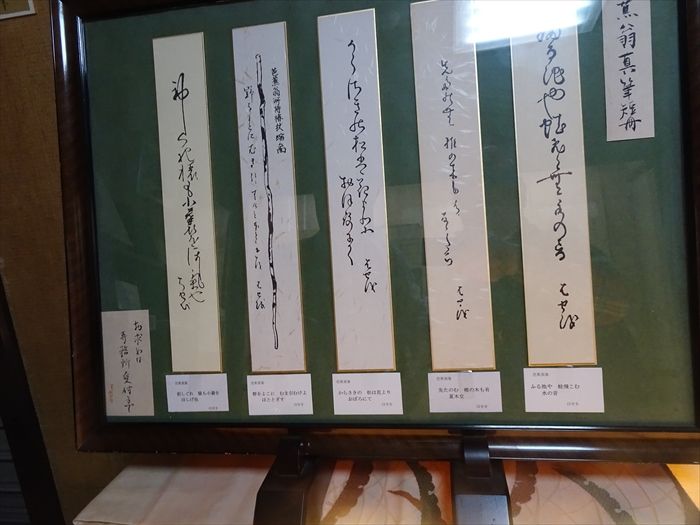

『芭蕉真筆短冊』。

芭蕉の真筆句の『版木』。

木曽義仲と芭蕉の掛け軸。

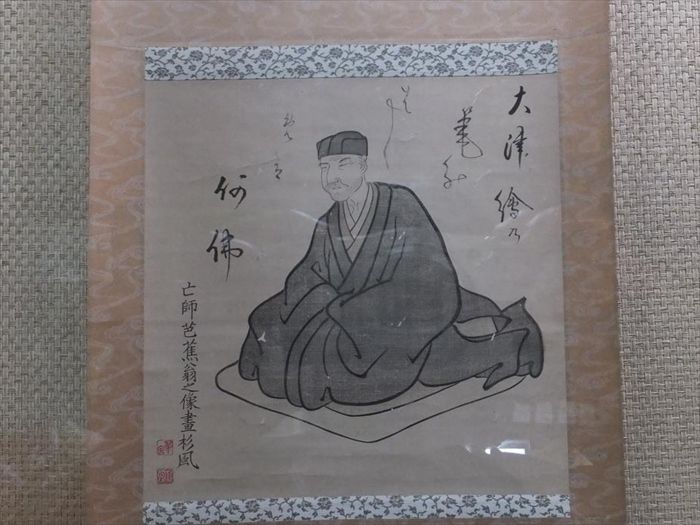

芭蕉像の掛け軸をズームで。

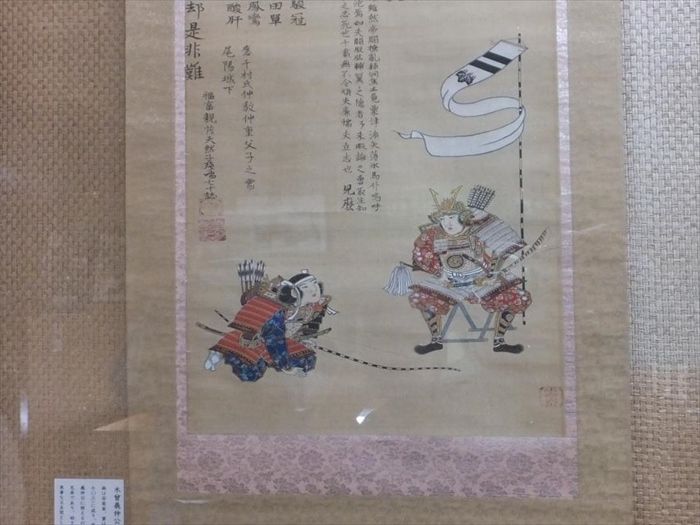

木曽義仲の掛け軸をズームで。

木曽義仲(よしなか)は、源義経や源頼朝の従兄。

この絵は、右が義仲、左が部下の今井兼平。

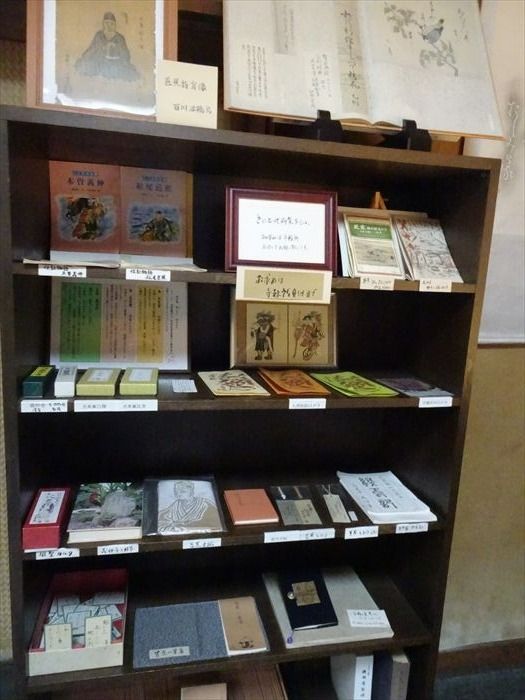

木曽義仲、芭蕉関連の書物を販売中。

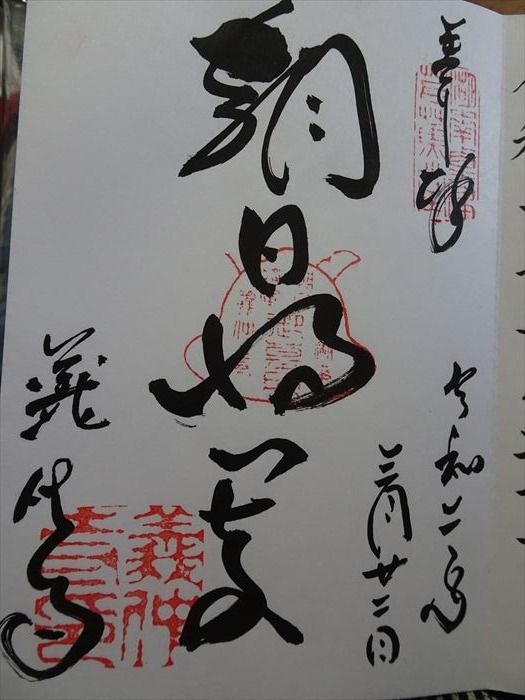

「朝日将軍」の御朱印をいただきました。

『義仲寺』の『山門』を出て直ぐ左にあったのが

『俳句を訪ねて』俳句コンクール 平成27年度 優秀作品。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12