PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この日は2020.03.23。

『旧東海道を歩く』の32日目そして『旧東海道を歩く』のゴール地点の『京都三条大橋』への

いよいよ最終日。

この日は大津駅前から旧東海道を『京都三条大橋』に向けて歩いたのであった。

瀬田駅近くのホテルの部屋から、日の出の光景を楽しむ。時間は6:01。

そしてビルの裏からのこの日の日の出。時間は6:05。

赤く染まる空。

そして太陽が完全に姿を現した。時間は6:10。

この日・最終日も天気は良さそうであった。

7時からの朝食を楽しむ。

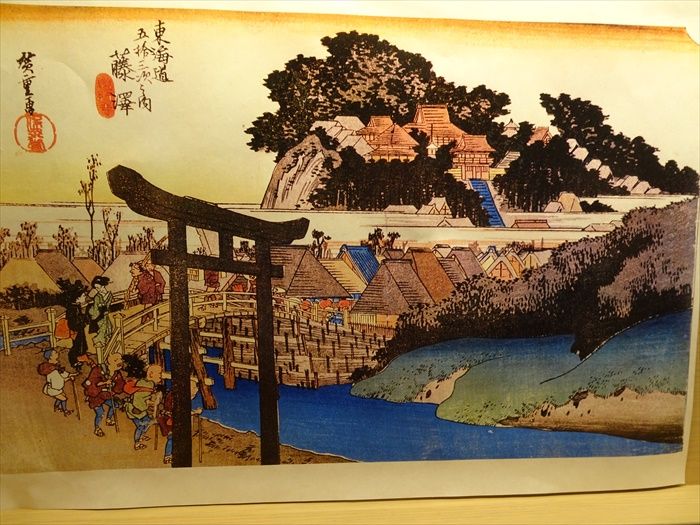

朝食会場の壁には広重の東海道五十三次が掲げられていた。

これは我が地元の『藤澤』宿。

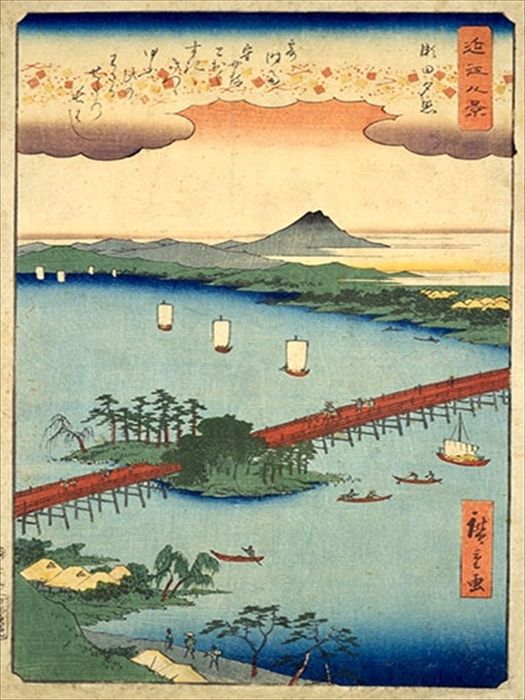

そして『近江八景 瀬田夕照』。

瀬田唐橋と中の島、橋を往来する旅人、瀬田川と帆船、近江富士が描かれていた。

「露時雨 もる山遠く過ぎきつつ 夕日のわたる 勢田の長橋

(つゆしぐれ もるやまとおく すぎきつつ ゆうひのわたる せたのながばし)」

そしてホテルを出てJR瀬田駅に向かって歩く。

宿泊したホテルは『大津温泉 おふろcaféびわこ座』に併設されていたホテル。

『大津温泉 おふろcaféびわこ座』は「東海道五十三次の宿場町」をコンセプトにした

温浴施設に加え、「大衆演劇」も楽しめる多くの世代の方に愛される施設。

JR瀬田駅から琵琶湖線を利用して大津駅を目指す。

途中、『瀬田川』を渡る。

そして『大津駅』から、中央大道りを旧東海道に向かって歩く。

『大津駅』は当初、現在の場所にはなかったと。最初の大津駅は、 明治13年(1880)の

大津~京都間の鉄道が開通したとき、現在の京阪電鉄浜大津駅あたりに設置された。

ちなみに大津駅から先は、長浜まで湖上を鉄道連絡船が結んでいた。

その後、明治22 年(1889)に東海道線が全通。大正2年(1913)に馬場駅(現在の膳 所駅)の

名が改称された。これが2代目大津駅。 現在の大津駅は大正10年(1921)に、東海道線の

大津~京都間の ルートが変更された時、新たに設置された駅。

そのため大津駅 の名の付いた駅舎としては3代目ということになる。

当初の駅舎 は木造建築で、今の駅舎の西寄りにあった。現在の大津駅舎が出来たのは、

昭和50年(1975)のこと。平成28年(2016)にリニューア ルされ、商業施設「VIERRA大津」

が完成し、現在にいたっているのだと。

前日も見た大津駅前の中央大通りにある銅像・『若鮎』。

大津駅のほうを見つめていた。

旧東海道手前の歩道横にあったモニュメント?それともベンチ。

爆弾(不発弾)の如き形であったが。

そして旧東海道と交わる角にあった道標『京町三丁目 旧東海道』。

そして左折して旧東海道・京町ニ丁目を西に進む。

左手に真宗大谷派の『竹越山 唯泉寺』があった。

『唯泉寺』は、弘仁2年(811)道河による開基で、慶長3年(1598)に天台宗から真宗に

改宗している。『唯泉寺』の山門は閉ざされており、境内に入ることは出来なかったが、

山門脇に地蔵堂があり大日如来・地蔵尊が安置されているとのこと。

更に旧家の残り旧東海道を進む。

『唯泉寺』の横にあった『御堂』・『延命地蔵尊』。

左手にすだれ老舗店・『森野すだれ店 京町店』

『森野すだれ店

』

は明治元年の創業以来、琵琶湖産のヨシを使ったすだれづくりと和室室内の

装飾に携わっていると。

入口上には『よし工芸品の店』と書かれた木製看板が。

その前右側にあったのが『餅兵(もちひょう)』という和菓子屋・『御饅頭處 橋村商店』。

『御饅頭処 餅兵』は、宝暦年間(1751年〜1763年)に大津東海道沿いに創業したのだと。

昔は店の前に床几を置き、ここで旅人が足を休めて一服したと。

その向かいにあったのが『大津 魚忠』

明治38年建設、高い軒や木割の繊細な構えを持つ明治後期の商家。

『うお?忠』と刻まれた石碑と「さんしゅゆ(山茱萸)」の花。

登録有形文化財

明治38年建設、高い軒や木割の繊細な構えを持つ明治後期の商家。

直ぐ向かいにあったのが『ぶつだんや大弘』。

『ぶつだんや大弘』と金 文字で書かれた店の

木製

看板。

2階窓には木製の肘掛けを付け、町家の雰囲気が。

おおくの仏具が展示されていた。

可愛らしい木製のお地蔵さん。

更に進むと右側に全面格子の旧家が。

そしてその向かいの路地の角には石碑が。

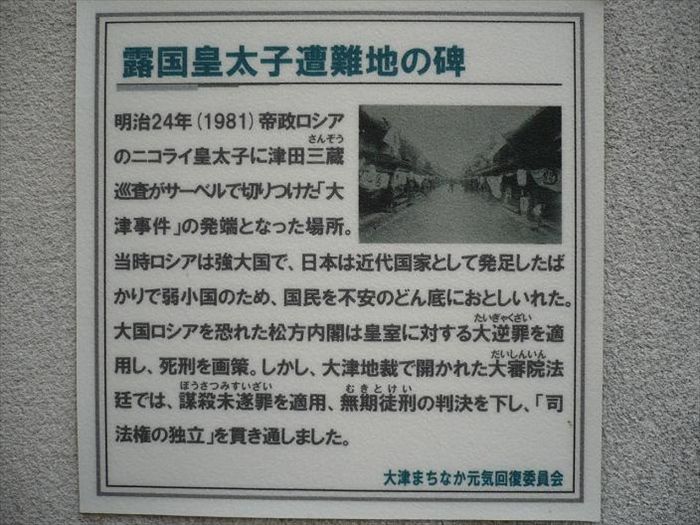

『此附近露国皇太子遭難之地』

「露国皇太子遭難地の碑

明治24年(1891)帝政ロシアのニコライ皇太子に津田三蔵巡査がサーベルで切りつけた

「大津事件」の発端となった場所。当時ロシアは強大国で、日本は近代国家として発足した

ばかりで弱小国のため、国民を不安のどん底におとしいれた。大国ロシアを恐れた松方内閣は

皇室に対する大逆罪(たいぎゃくざい)を適用し、死刑を画策。しかし、大津地裁で開かれた

大審院(だいしんいん)法廷では、謀殺未遂罪(ぼうさつみすいざい)を適用、

無期徒刑(むきとけい)の判決を下し、「司法権の独立」を貫き通しました。」

「5月11日昼過ぎ、京都から琵琶湖への日帰り観光で、滋賀県庁にて昼食を摂った後の帰り道、

ニコライ、共に来日していたギリシャ王国王子・ゲオルギオス(ゲオルギオス1世の三男)、

威仁親王の順番で人力車に乗り大津町内を通過中、警備を担当していた滋賀県警察部巡査の

津田三蔵が突然サーベルを抜いて斬りかかり、ニコライを負傷させた。

ニコライは人力車から飛び降りて脇の路地へ逃げ込んだが、津田はニコライを追いかけ

なおも斬りかかろうとした。しかしゲオルギオスに竹の杖で背中を打たれ、ニコライに

随伴していた人力車夫の向畑治三郎に両足を引き倒され、同じくゲオルギオス付き車夫の

北賀市市太郎に自身の落としたサーベルで首を斬りつけられた後、警備中の巡査に

取り押さえられた。ニコライは右側頭部に9cm近くの傷を負ったが、命に別状はなかった。

威仁親王は現場に居合わせたものの野次馬に阻まれ、ニコライに近づくことができたのは

津田が取り押さえられた後だった。」とウィキペディアには。

全面連子格子の旧家。

更に京町一丁目に向かって進む。

「中央二丁目」交差点を渡ると左側にあったのが『犬矢来』のある旧家。

『大津菓子調進所(有)鶴里堂(かくりどう)』。

鶴里堂という屋号は、昔、比叡山より望んだ大津の里が細長く弓形(ゆみなり)で、鶴が翼を

ひろげてまさに飛び立とうとする姿に似ていたことから「鶴の里」とよばれていたことに

因んでいると。

大津菓子調進所という名が表す通り、京菓子と並び称された「大津菓子」の流れを伝える

和菓子の老舗として、一世紀以上にわたり、東海道筋上京町(かみきょうまち)に店を

構えているのだと。

先に進んだ『京町一丁目』交差点は、江戸時代に高札が建てられた四つ辻であった。

旅人たちに馬や人足を提供する大津宿の人馬会所もこの角にあった。

ここは、東海道と北国街道(西近江路)の分岐点でもあり、京都から来た東海道は東へ向かい、

西へ行くと北国海道であった。

横断歩道を渡った左角に『大津市道路元標』が建っていた。

『大津市道路元標』碑をズームで。

しかし、『札の辻』の石碑などは見当たらなかった。

『札の辻』は、江戸時代に高札が掲げられ人馬会所も置かれた四つ辻で

東海道と北国海道(西近江路)の分岐点であり、大変にぎわったと。

『札の辻』で西へ曲がらずに直進すると、小関越えと呼ばれる道。

小関越えは山科の手前あたりで再び東海道と合流するのだ。

そして『京町一丁目』交差点を左に折れ進んでいくと『京阪京津線(京津線(けいしんせん)』の

電車が姿を現した。

『京津線(けいしんせん)』は、京都府京都市山科区の御陵駅から滋賀県大津市のびわ湖浜大津駅

までを結ぶ京阪電気鉄道の軌道路線である。

『京町一丁目南』交差点を渡る。

左手の滋賀労働局の立看板のところに『大津宿本陣跡』があった。

五条大橋まで11.8km、草津宿ぁら14.4km。

滋賀県大津市御幸町の滋賀労働基準局付近にあたる。

大津宿には二軒の本陣があり、この地はそのうちの大塚嘉右衛門宅。現在は、

明治天皇聖跡碑が建つだけだが、江戸時代当時の本陣は広く、3階の楼上からの琵琶湖の眺めは

絶景だったという。その他に脇本陣1軒、旅籠71軒があったと。

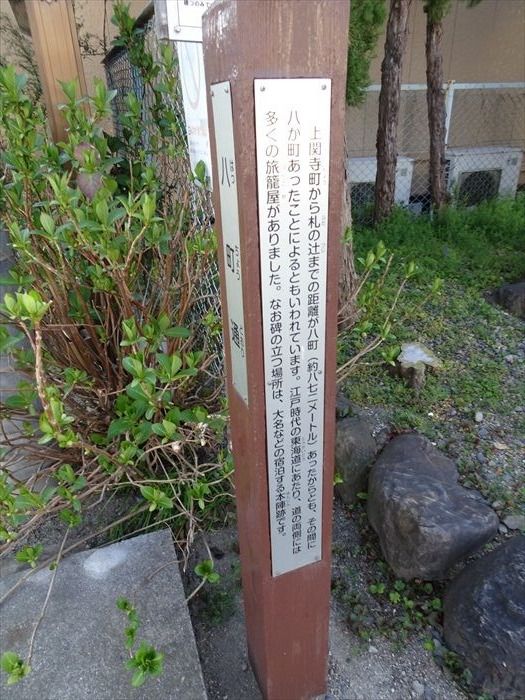

『八町通』木標。

「上関寺町から札の辻までの距離が八町(約872m)あったからとも、その間に八か町あったことに

よるともいわれています。江戸時代の東海道にあたり、道の両側には多くの旅籠屋がありました。

なお碑の立つ場所は大名などの宿泊する本陣跡です。」

本陣とは、大名や公家などが宿泊するために設けられた施設で、大津宿では

大坂屋嘉右衛門(大塚本陣)、肥前屋九左衛門の2軒の本陣と、播磨屋市右衛門の脇本陣1軒が

八丁筋におかれていました。八丁筋には、旅籠などが多数軒を連ね、旅行く人々を迎えていました。

大津は、北国海道と東海道の合流地点であり、また湖上交通の拠点でもあったことから繁栄を

極めました。しかし、現在は本陣に関する遺構などは残っておらず、大塚本陣のあったこの場所に、

明治天皇の休憩所として利用されたことを示す 「明治天皇聖跡碑」 が建つのみです。」

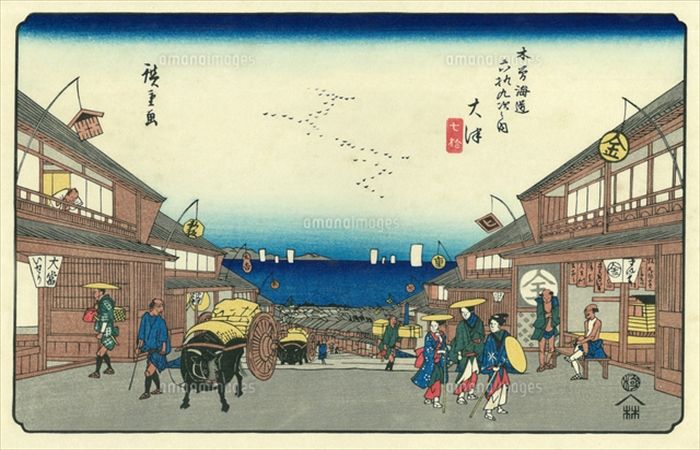

『広重 木曽街道六拾九次之内 大津 七拾』

大津は、天智天皇が大和から遷都、律令国家の基盤を築こうとした歴史の地。

都が京に移ってからも、都への出入口として、 琵琶湖水運の中心地として、また、

北陸道、東海道、中山道の分岐点という要所に位置する宿として栄えた。

中山道の宿場数は69であるが、この連作では出発地の日本橋を1番とし、最後の大津

する朱印が入っているとのこと。

聖跡記録碑 明治天皇聖跡碑

聖跡記録碑

聖蹟

明治元年9月20日 明治天皇御東幸之際御駐泊

同年12月21日 明治天皇御還幸之際御駐泊

同2年3月7日 明治天皇御東幸之際御晝餐

同2年10月5日 昭憲皇太后御東啓之際御駐泊

以上大塚本陣當時

明治9年12月4日 昭憲皇太后御西啓之際御駐泊

同10年1月26日 英昭皇太后京都行幸之際御駐泊

以上??学校當時

道標『御幸町』。

道路の反対側にあったのが大津市逢坂2丁目の『井上米店横 地蔵堂』。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12