カテゴリ: 北関東の旅

再び上野三碑めぐりバスに乗って、山上碑を訪れました。

バスを降りる時、運転手さんによると「この道を真っ直ぐ歩いていって左手に入口があります」ということでした。

山上碑は、こちらの階段を登っていくようです。

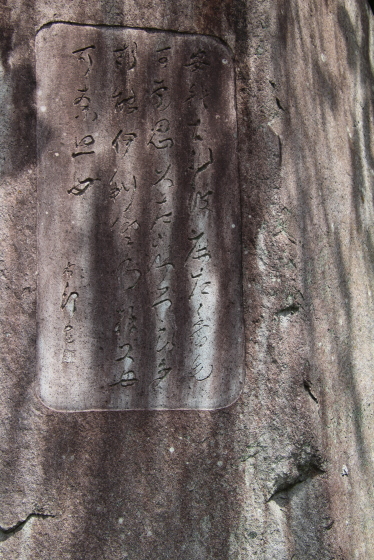

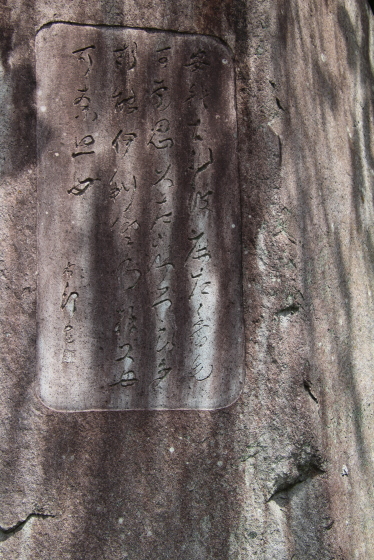

階段の登り口にあった石碑です。

万葉集の「吾が恋は まさかも悲し草枕 多胡の入野の奥もかなしも」という歌が刻まれているそうです。

石碑には手島右卿(てしまゆうけい)(→→→ こちら )により万葉仮名で歌が刻まれています。

さすが山上碑、山の上にあるんですね。この階段を登って行きます。

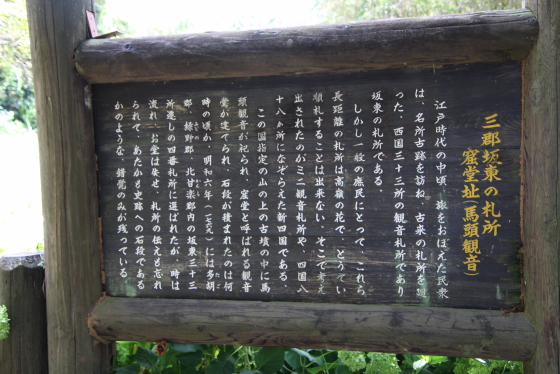

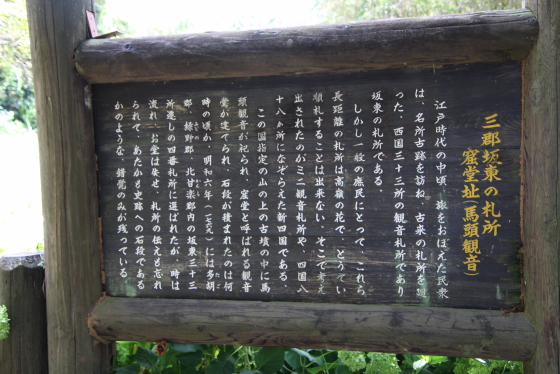

階段の途中にあった「三郡坂東卅(さんじゆう)三所」の説明板です。

こちら )です。

山上碑に隣接するこの古墳は、直径約15メートルの円墳で、精緻な切石積みの石室を持ち7世紀中頃の築造と考えられいるそうです。

古墳の前にあった説明板です。

この説明板によると、傍らにある山上碑の碑文から推定すると、本古墳は高崎市南部に置かれた佐野三家の経営に連なる山名地域の首長の墓として造られ、その後辛巳年(681年)に黒売刀自が追葬された時に山上碑が建てられたと考えられているそうです。

この古墳の石室の中には、馬頭観音像が据えられています。かっては古墳の前に観音堂が建てられ、観音霊場「三郡坂東卅(さんじゆう)三所」のうち第四番山名宝積寺窟堂という札所の一つだったそうです。

(上野三碑めぐり)

【つづく】

人気ブログランキング

北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳

バスを降りる時、運転手さんによると「この道を真っ直ぐ歩いていって左手に入口があります」ということでした。

山上碑は、こちらの階段を登っていくようです。

階段の登り口にあった石碑です。

万葉集の「吾が恋は まさかも悲し草枕 多胡の入野の奥もかなしも」という歌が刻まれているそうです。

石碑には手島右卿(てしまゆうけい)(→→→ こちら )により万葉仮名で歌が刻まれています。

さすが山上碑、山の上にあるんですね。この階段を登って行きます。

階段の途中にあった「三郡坂東卅(さんじゆう)三所」の説明板です。

江戸時代の中頃、旅をおぼえた民衆は、名所古跡を訪ね、古来の札所を廻った。西国33カ所の観音札所であり、坂東の札所である。しかし一般の庶民にとって、これら長距離の札所は高嶺の花で、とうてい巡礼することは出来ない。そこで考え出されたのがミニ観音札所や、四国八十八カ所になぞらえた新四国である。指定の山上古墳の中に馬頭観音が祀られ、窟堂と呼ばれる観音堂が建てられ、石段が積まれたのは何時の頃か、明和6年(1769年)には多胡郡、緑野郡、北甘楽郡内の坂東33所遷しの4番札所に選ばれたが、時は流れ、お堂は失せ、札所の伝えも忘れられてあたかも史跡への階段であるかのような、錯覚のみが残っている。

こちら )です。

山上碑に隣接するこの古墳は、直径約15メートルの円墳で、精緻な切石積みの石室を持ち7世紀中頃の築造と考えられいるそうです。

古墳の前にあった説明板です。

この説明板によると、傍らにある山上碑の碑文から推定すると、本古墳は高崎市南部に置かれた佐野三家の経営に連なる山名地域の首長の墓として造られ、その後辛巳年(681年)に黒売刀自が追葬された時に山上碑が建てられたと考えられているそうです。

この古墳の石室の中には、馬頭観音像が据えられています。かっては古墳の前に観音堂が建てられ、観音霊場「三郡坂東卅(さんじゆう)三所」のうち第四番山名宝積寺窟堂という札所の一つだったそうです。

(上野三碑めぐり)

【つづく】

人気ブログランキング

北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[北関東の旅] カテゴリの最新記事

-

北関東の旅 東海村(その10) 村の歴史と未… 2024年11月30日 コメント(28)

-

北関東の旅 東海村(その9) 真崎浦夕照 2024年11月29日 コメント(26)

-

北関東の旅 東海村(その8) 村松海岸 2024年11月28日 コメント(24)

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

neko天使

さん

こんばんは。

いつもありがとうございます~。

こちら今日は、39.2℃まで上がり、

とんでもない暑さでした。

ネット、夜に古いパソコンだけ繋がりました。

ノートパソコンはなぜか繋がりません…。

23、24日応援☆

(2024年08月24日 01時10分37秒)

いつもありがとうございます~。

こちら今日は、39.2℃まで上がり、

とんでもない暑さでした。

ネット、夜に古いパソコンだけ繋がりました。

ノートパソコンはなぜか繋がりません…。

23、24日応援☆

(2024年08月24日 01時10分37秒)

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

あきても

さん

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

ただのデブ0208

さん

おはようございます。在日朝鮮人学校として設立された京都国際が接戦をものにして優勝、関東第一は残念でしたね。

大会所まで登っていかないと確認できないものなのですね。

今日も、良い一日をお過ごし下さい。応援!! (2024年08月24日 07時19分20秒)

大会所まで登っていかないと確認できないものなのですね。

今日も、良い一日をお過ごし下さい。応援!! (2024年08月24日 07時19分20秒)

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

Saltyfish

さん

山上古墳・・・そのまま残されているのですね。こんな古い史跡が・・・・このあたりは大昔から栄えていたのですね。

(2024年08月24日 08時05分34秒)

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

dekotan1

さん

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

けん家持

さん

上野三碑は5年前に自転車で巡りましたので懐かしいです。

上野国銀輪万葉(1)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904120000/

上野国銀輪万葉(2)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904130000/

上野国銀輪万葉(3)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904140000/

上野国銀輪万葉(4)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904140001/

上野国銀輪万葉(5)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904150000/

(2024年08月24日 11時15分16秒)

上野国銀輪万葉(1)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904120000/

上野国銀輪万葉(2)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904130000/

上野国銀輪万葉(3)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904140000/

上野国銀輪万葉(4)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904140001/

上野国銀輪万葉(5)

https://plaza.rakuten.co.jp/yakamochi35/diary/200904150000/

(2024年08月24日 11時15分16秒)

訂正です。

けん家持

さん

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

ゆういん2000

さん

コメントありがとうございました。

ポチしました。

これ便利ですね。

拙も散歩のとき使います。

↓

ちょっとそこまで・・

と言うときにも便利ですね。

古墳の中は、涼しいでしょうか。 (2024年08月24日 12時07分22秒)

ポチしました。

これ便利ですね。

拙も散歩のとき使います。

↓

ちょっとそこまで・・

と言うときにも便利ですね。

古墳の中は、涼しいでしょうか。 (2024年08月24日 12時07分22秒)

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

クレオパトラ22世

さん

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

いわどん0193

さん

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

神風スズキ

さん

Good evening.

今日もアツイですね~!

私の予想、高市氏 VS 野田氏 かも?

大博打の小泉氏なら解散で

政権交代、与党の下野

世紀の短命総理で終わるでしょう。

🍈 長崎からガッツな応援完了です。

🍒 Have a happy Saturday night.

(2024年08月24日 17時40分51秒)

今日もアツイですね~!

私の予想、高市氏 VS 野田氏 かも?

大博打の小泉氏なら解散で

政権交代、与党の下野

世紀の短命総理で終わるでしょう。

🍈 長崎からガッツな応援完了です。

🍒 Have a happy Saturday night.

(2024年08月24日 17時40分51秒)

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

ひろみちゃん8021

さん

Re:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

ヴェルデ0205

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re:訂正です。(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

Re[1]:北関東の旅 上野三碑(その6) 山上古墳(08/24)

MoMo太郎009

さん

ヴェルデ0205さんへ

いつもコメント&応援&いいね、ありがとうございます。

馬頭観音だったかもしれませんね。

ちゃんと確認していませんでした。_| ̄|○

(2024年08月25日 07時42分32秒)

いつもコメント&応援&いいね、ありがとうございます。

馬頭観音だったかもしれませんね。

ちゃんと確認していませんでした。_| ̄|○

(2024年08月25日 07時42分32秒)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

シャクヤク園ご見守…

New!

まちおこしおーさん

New!

まちおこしおーさん

我が家の花を見た後… New!

dekotan1さん

New!

dekotan1さん

川越銀輪散歩(その2… New! けん家持さん

懸賞金もキャッシュ… New!

歩世亜さん

New!

歩世亜さん

フェイスコンディシ… New!

コーデ0117さん

New!

コーデ0117さん

源氏物語〔25帖 蛍 8… New!

USM1さん

New!

USM1さん

現在の順位(WASAI推… New!

ムーンリバーforeverさん

New!

ムーンリバーforeverさん

夜の河原町三条 祇… New!

Traveler Kazuさん

New!

Traveler Kazuさん

フラワーパークへ行… New!

蘭ちゃん1026さん

New!

蘭ちゃん1026さん

人生日録・世相 昭… New! 風鈴文楽さん

New!

まちおこしおーさん

New!

まちおこしおーさん我が家の花を見た後…

New!

dekotan1さん

New!

dekotan1さん川越銀輪散歩(その2… New! けん家持さん

懸賞金もキャッシュ…

New!

歩世亜さん

New!

歩世亜さんフェイスコンディシ…

New!

コーデ0117さん

New!

コーデ0117さん源氏物語〔25帖 蛍 8…

New!

USM1さん

New!

USM1さん現在の順位(WASAI推…

New!

ムーンリバーforeverさん

New!

ムーンリバーforeverさん夜の河原町三条 祇…

New!

Traveler Kazuさん

New!

Traveler Kazuさんフラワーパークへ行…

New!

蘭ちゃん1026さん

New!

蘭ちゃん1026さん人生日録・世相 昭… New! 風鈴文楽さん

コメント新着

フリーページ

© Rakuten Group, Inc.