カテゴリ: 星 / Stars

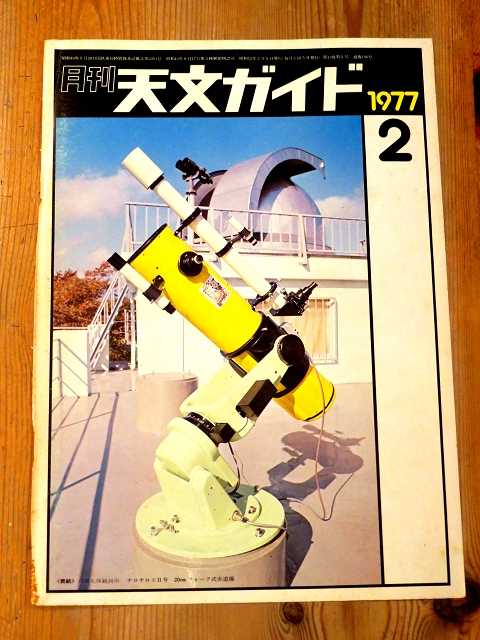

私が小学5年生の時ですが、「月刊天文ガイド1977年2月号/誠文堂新光社」の表紙を見て、本当に衝撃を受けました。

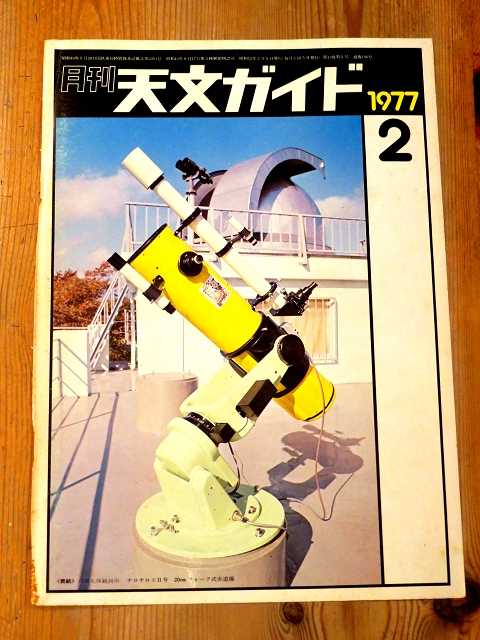

白河天体観測所と、チロチロスⅡ世号(20cmフォーク式赤道儀反射望遠鏡)のカラー写真が表紙を飾っています。20cmの黄色の鏡筒はとても美しく、小学生だった私の心をわしづかみにしました。

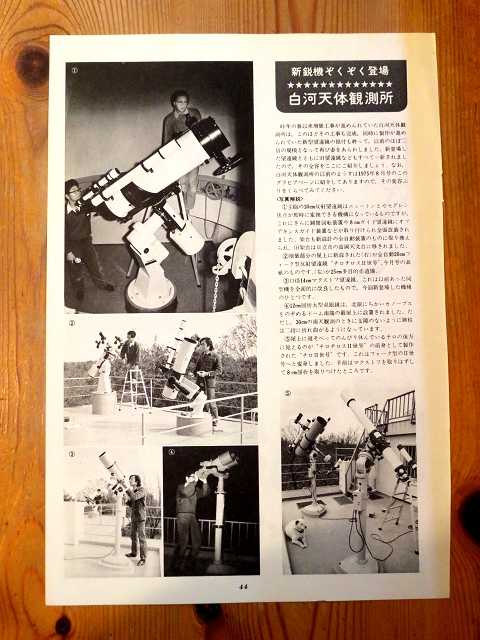

雑誌のp44~47は、『新鋭機ぞくぞく登場 白河天体観測所」というタイトルで、観測所の中が詳しく紹介されています。写真や記事を見ると、観測所の楽しさがどんどん伝わってきます。夢の城のような感じでした。

この記事は切り抜いて、手元に大事に残しています。

当時、私は広島天文教会に加入させていただき、広島市子ども文化科学館に入りびたりでした。

知り合った方が造られた天文ドームや、スライディングフールの建物など、色々と拝見してきましたが、皆さん、自分の天体観測基地を持って楽しそうでした。

社会人になり、長い期間、星から離れていたのですが、20cmの「チロチロスⅡ世号」の憧れは忘れることができませんでした。子供が小学生のとき、PTAの集まりで星の観望会をすることになり、自分の望遠鏡を買うことにしました。お小遣いで購入できる望遠鏡を探し、国際光器の20cmドブソニアン反射望遠鏡に決めました。小学生の時に衝撃を受けた20cm「チロチロスⅡ世号」と同じ、20cm反射望遠鏡がどうしても欲しかったのです。

大事に保存している、「月刊天文ガイド1977年2月号/誠文堂新光社」のチロチロスⅡ世号と白河天体観測所の記事を紹介します。

ーーーーーーーーーー

白河天体観測所 チロチロスⅡ世号 20cmフォーク式赤道儀

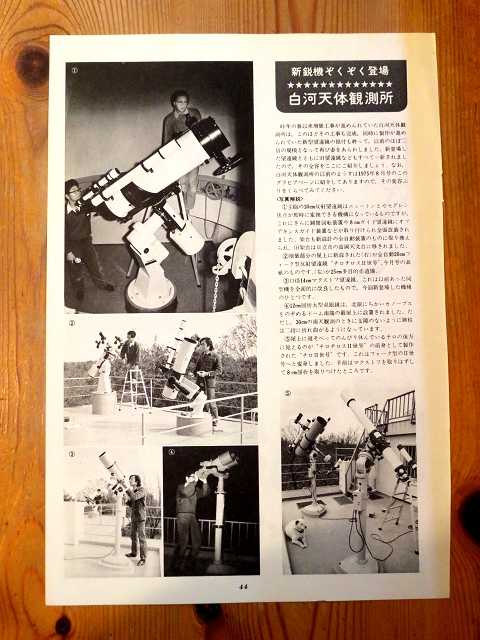

↓P44 新鋭機ぞくぞく登場 白河天体観測所

昨年の春以来増築工事が進められていた白河天体観測所は、このほどその工事も完成、同時に制作が進められていた新型望遠鏡の据付も終わって、以前のほぼ二倍の規模となって再び姿をあらわしました。新登場した望遠鏡とともに旧望遠鏡などもすべて一新されましたので、その全容をここにご紹介しましょう。

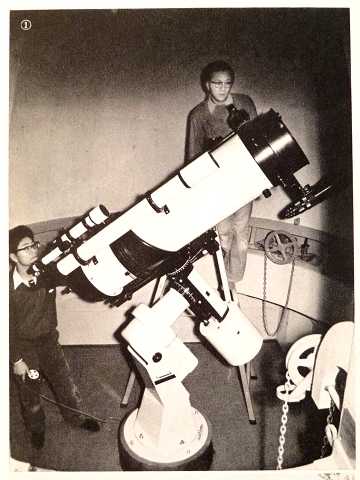

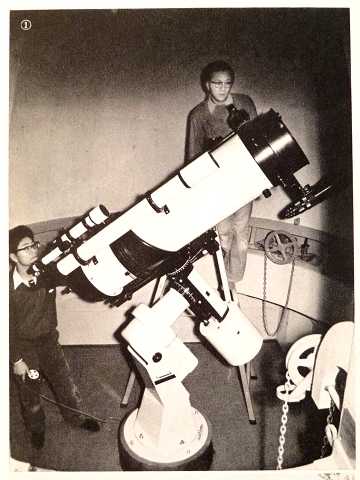

↓① 主砲の30㎝反射望遠鏡はニュートンとカセグレン焦点が即時に変換できる機構になっているものですが、これにさらに鏡筒回転装置は8cmガイド望遠鏡にオフアキシスガイド装置などが取り付けられ全面改装されました。架台も新設計の全自動装置のものに取り換えられ、旧架台は日立市の富岡天文台に移されました。

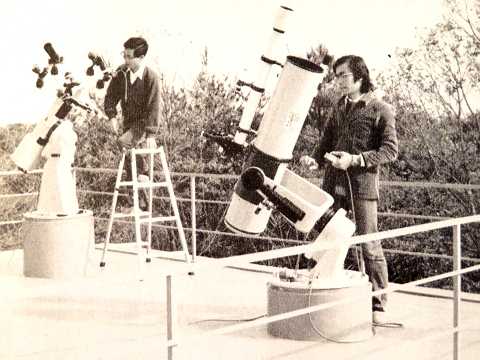

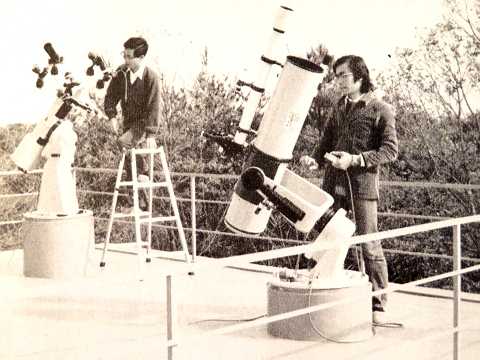

↓② 増築部分の屋上に新設された(右)が全自動30cmフォーク型反射望遠鏡”チロチロスⅡ世号”。今月号の表紙のものです。(左)が25cm多目的赤道儀。

↓③ 口径14cmマクストフ望遠鏡。これは以前あった同型機を全面的に改良したもので、今回新登場した機種のひとつです。

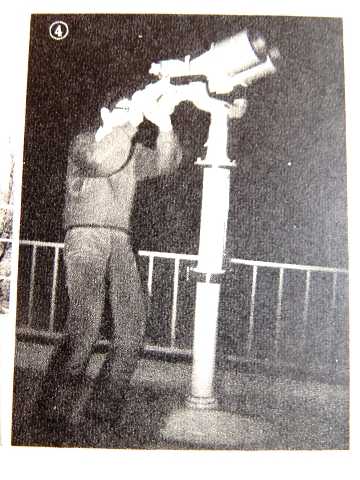

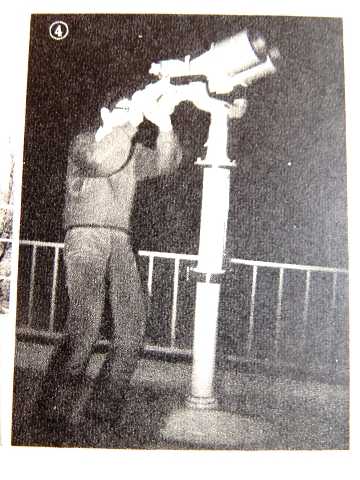

↓④ 12cm屈折大型双眼鏡は、北限にちかいカノープスをのぞめるドーム南端の最屋上に設置されまいた。ただし、30㎝の南天観測のときに支障のないように脚柱は二段に折れ曲がるようになっています。

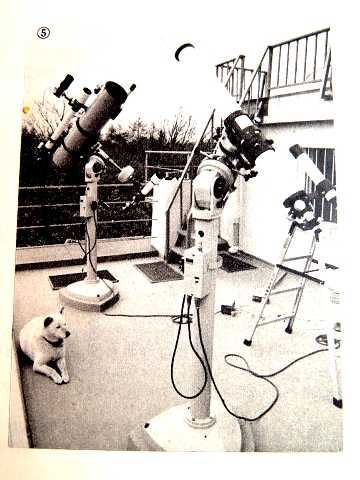

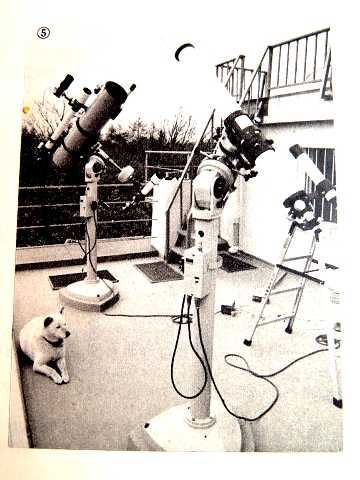

↓⑤ 屋上に寝そべってのんびり休んでいるチロの後方に見えるのが”チロチロスⅡ世号”の前身として制作された”チロⅡ世号”です。これはフォーク型のⅡ世号へと変身しました。手前はマクストフをとりはずして8cm屈折を取りつけたところです。

↓⑥ 標高500mの那須高原の一角に完成した白河天体観測所全景。屋上からは那須火山脈の主峰那須茶臼岳の噴煙ものぞまれ、星空におとらず地上の風景もすばらしいながめの地にあります。屋上に設置された望遠鏡類は、右から25cm多目的赤道儀、20cmフォーク型反射望遠鏡、14cmマクストフ望遠鏡、最屋上は12㎝大型双眼鏡、3.2mドームの中は30㎝反射望遠鏡です。

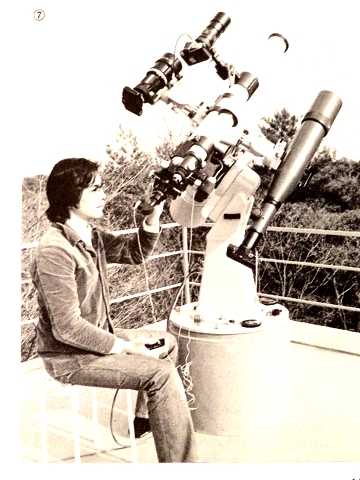

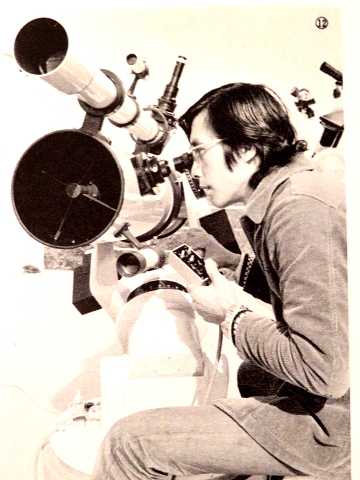

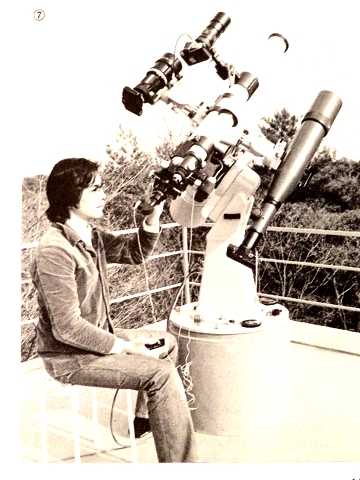

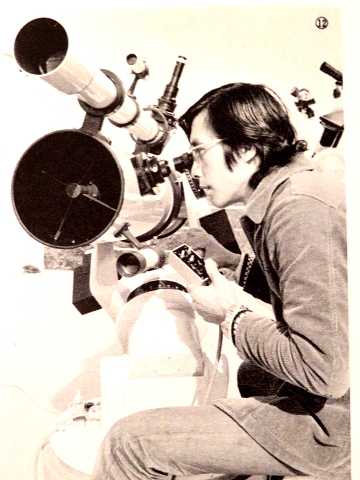

↓⑦ 25cm多目的赤道儀は、いろいろな機種の望遠鏡やカメラが取り付けられるように設計されたもので、バランスウェイトが移動できるようになっています(蛇腹部分)。大野裕明さんが操作中のものは通称”ジェット機”とよばれる架台です。

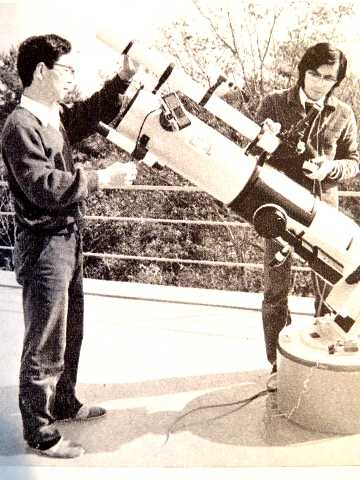

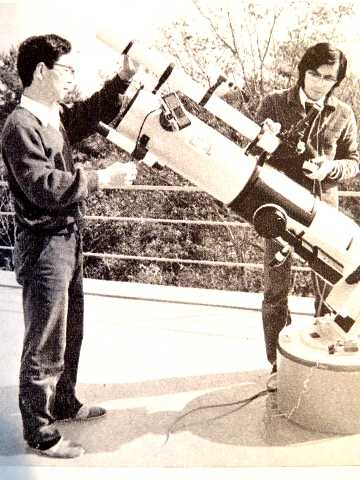

↓⑧ 富岡啓行さんが操作しているものは通称”[お星さま”とよばれる星型五連カメラの架台を取り付けたところです。

新設された望遠鏡類は、操作性に重点がおかれてすべて屋上の床に直接据付けられているため、格納はテント内にされるよう工夫されました。

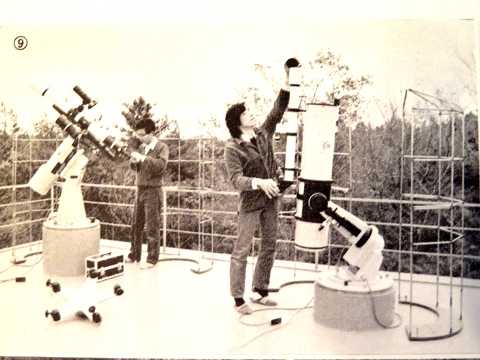

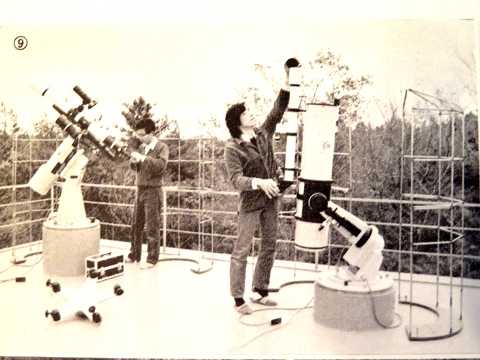

↓⑨ まず観測が終わったり天候が思わしくなくなってくると、望遠鏡の姿勢を格納態勢にととのえます。

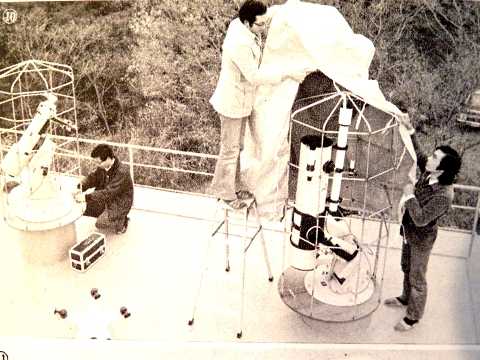

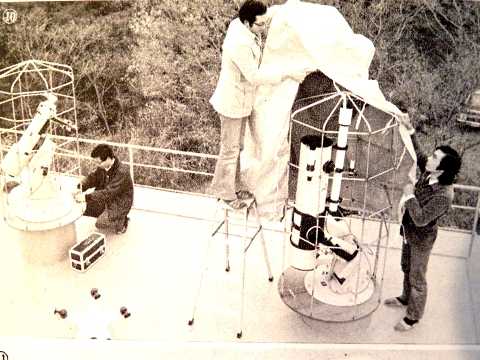

↓⑩ つづいて、”鳥カゴ”とよばれる格納カゴを両端からしめつけ、その上からテントをかぶせます。このテントはステンレス製の特殊布を内張りしたもので、いわば”宇宙服”のようなものです。

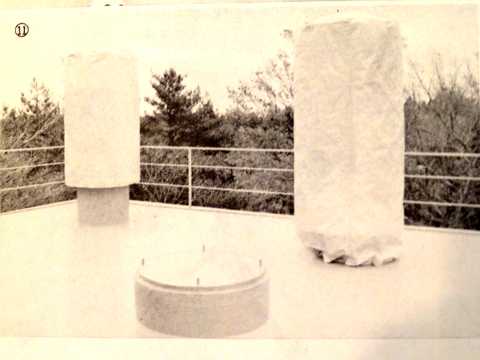

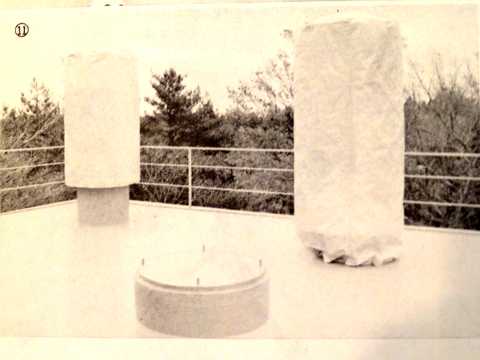

↓⑪ これで格納終わり、風雨の心配もまったくありません。テントが宙に浮かしてあるのは積雪時のためです。なおいちばん手前の台には、現在設計が進められている最新式の架台が取り付けられることになっています。

↓ ”チロチロスⅡ世号”の鏡筒に取り付けられているチロのイラスト入り小パネル。接眼部には前向きのところが、反対側には後ろ姿がユーモラスに描かれています。

↓⑬ 鏡筒を真北に向けたところで、鏡筒はそのほか全周回転することもできます。ガイド望遠鏡は6.5cm屈折で、ガイド望遠鏡自身が5”前後首振りをするほか、接眼部には直角プリズムで折りまげたオフアキシス装置、つまり、十字線をXY軸に移動できるようになっており、ガイド星が極めて簡単につかまえられるようになっています。接眼部の高さは天頂を向いたときでほぼ人の眼の高さになっているため経緯台なみの手軽さで観測は撮影ができます。

ーーーー

白河天体観測所は”星の別荘”という発想から建てられたものだけに、観測機器はもちろん居住性の方にも十分な配慮がはらわれていて、長期間の滞在でも快適にすごすことができるようになっています。その生活ぶりの一端をのぞいてみました。

↓⑭ なんといっても楽しいのは食事の時間。”コック長”の大野さんの指揮で手わけしてとりかかります。名物は”アストロ鍋”。どんな料理かは召しあがってからのお楽しみ。

↓⑮ 観測計画や機械類の設計、観測結果や写真の整理など、アイデアを交換しながらの話し合いも楽しみのひとつです。いま話しあいが進められているのは、今夏から実施予定の三点観測用の全自動流星カメラの設計と観測計画の立案です。

↓⑯ 昼間は沢山ある付属品や機械類の保守点検をしなければなりませんので、のんびり日なたぼっこというわけにもいきません。

↓⑰ 撮影を終わったフィルムや乾板類はただちに暗室にまわされ現像にとりかかります。日が昇るころにはたいていの現像類はできあがってきていて、そのスピードぶりに驚かされます。

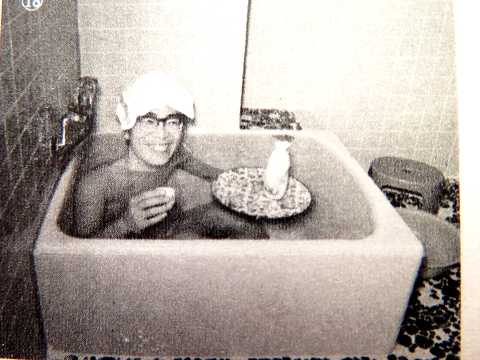

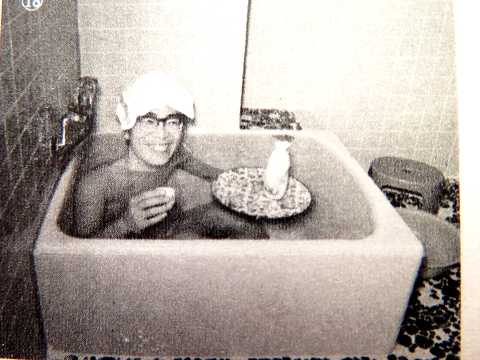

↓⑱ ここは小原庄助さんの里近く、観測が終わってからの入浴は文字通り”朝寝、朝酒、朝湯が大好きで~”の小原庄助さんの心境。でも、いい気分で富岡さんがいっぱいやっているのは冷たいジュースなのであります。念のため。

↓⑲ 床につくのはたいてい日が昇ってからのこと。観測がうまくいったときのうれしさは格別です。

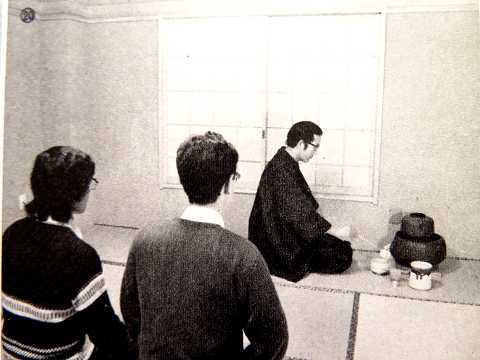

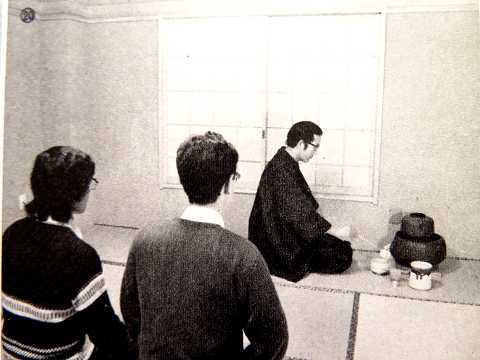

↓⑳ 職業も住むところもまるで無関係の星好きが集まって星を楽しむのがこの観測所の本来の目的。でも星ばかりでなく、昼間は岡田好之さんのお手前で風流を楽しむ心も忘れません。

ーーーーーーーーーーーー

↓ 私が持っている20cmドブソニアン反射望遠鏡(国際光器WHITEY DOB 20cm)

ーーーーーーーー

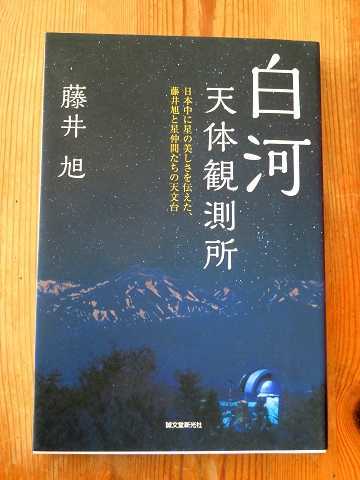

白河天体観測所の事が記載されてある本

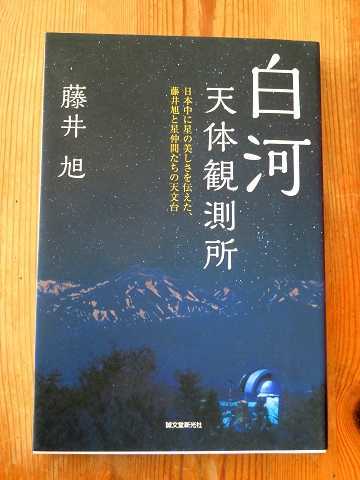

「白河天体観測所 日本中に星の美しさを伝えた、藤井旭と星仲間たちの天文台/藤井旭/誠文堂新光社」

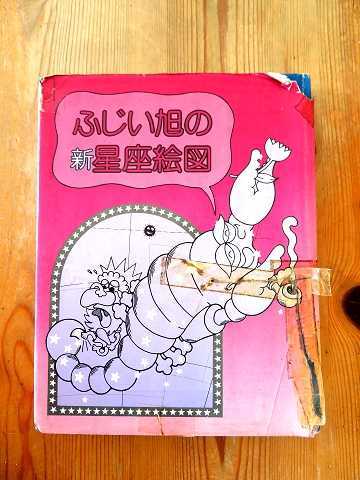

↓ 「ふじい旭の新星座絵図/藤井旭/誠文堂新光社」

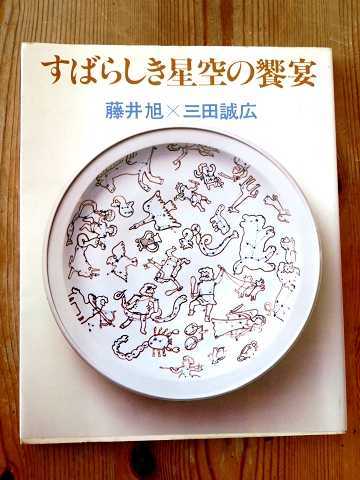

↓ 「すばらしき星空の饗宴/藤井旭X三田誠広/誠文堂新光社」

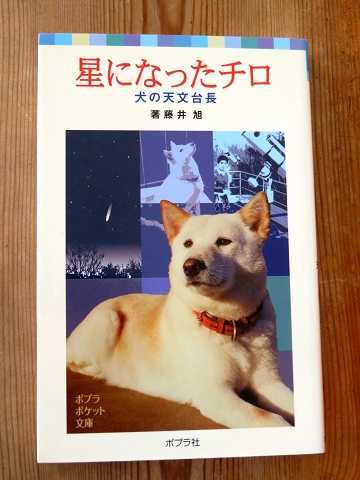

↓ 「星になったチロ 犬の天文台長/藤井旭/ポプラ社」

白河天体観測所と、チロチロスⅡ世号(20cmフォーク式赤道儀反射望遠鏡)のカラー写真が表紙を飾っています。20cmの黄色の鏡筒はとても美しく、小学生だった私の心をわしづかみにしました。

雑誌のp44~47は、『新鋭機ぞくぞく登場 白河天体観測所」というタイトルで、観測所の中が詳しく紹介されています。写真や記事を見ると、観測所の楽しさがどんどん伝わってきます。夢の城のような感じでした。

この記事は切り抜いて、手元に大事に残しています。

当時、私は広島天文教会に加入させていただき、広島市子ども文化科学館に入りびたりでした。

知り合った方が造られた天文ドームや、スライディングフールの建物など、色々と拝見してきましたが、皆さん、自分の天体観測基地を持って楽しそうでした。

社会人になり、長い期間、星から離れていたのですが、20cmの「チロチロスⅡ世号」の憧れは忘れることができませんでした。子供が小学生のとき、PTAの集まりで星の観望会をすることになり、自分の望遠鏡を買うことにしました。お小遣いで購入できる望遠鏡を探し、国際光器の20cmドブソニアン反射望遠鏡に決めました。小学生の時に衝撃を受けた20cm「チロチロスⅡ世号」と同じ、20cm反射望遠鏡がどうしても欲しかったのです。

大事に保存している、「月刊天文ガイド1977年2月号/誠文堂新光社」のチロチロスⅡ世号と白河天体観測所の記事を紹介します。

ーーーーーーーーーー

白河天体観測所 チロチロスⅡ世号 20cmフォーク式赤道儀

↓P44 新鋭機ぞくぞく登場 白河天体観測所

昨年の春以来増築工事が進められていた白河天体観測所は、このほどその工事も完成、同時に制作が進められていた新型望遠鏡の据付も終わって、以前のほぼ二倍の規模となって再び姿をあらわしました。新登場した望遠鏡とともに旧望遠鏡などもすべて一新されましたので、その全容をここにご紹介しましょう。

↓① 主砲の30㎝反射望遠鏡はニュートンとカセグレン焦点が即時に変換できる機構になっているものですが、これにさらに鏡筒回転装置は8cmガイド望遠鏡にオフアキシスガイド装置などが取り付けられ全面改装されました。架台も新設計の全自動装置のものに取り換えられ、旧架台は日立市の富岡天文台に移されました。

↓② 増築部分の屋上に新設された(右)が全自動30cmフォーク型反射望遠鏡”チロチロスⅡ世号”。今月号の表紙のものです。(左)が25cm多目的赤道儀。

↓③ 口径14cmマクストフ望遠鏡。これは以前あった同型機を全面的に改良したもので、今回新登場した機種のひとつです。

↓④ 12cm屈折大型双眼鏡は、北限にちかいカノープスをのぞめるドーム南端の最屋上に設置されまいた。ただし、30㎝の南天観測のときに支障のないように脚柱は二段に折れ曲がるようになっています。

↓⑤ 屋上に寝そべってのんびり休んでいるチロの後方に見えるのが”チロチロスⅡ世号”の前身として制作された”チロⅡ世号”です。これはフォーク型のⅡ世号へと変身しました。手前はマクストフをとりはずして8cm屈折を取りつけたところです。

↓⑥ 標高500mの那須高原の一角に完成した白河天体観測所全景。屋上からは那須火山脈の主峰那須茶臼岳の噴煙ものぞまれ、星空におとらず地上の風景もすばらしいながめの地にあります。屋上に設置された望遠鏡類は、右から25cm多目的赤道儀、20cmフォーク型反射望遠鏡、14cmマクストフ望遠鏡、最屋上は12㎝大型双眼鏡、3.2mドームの中は30㎝反射望遠鏡です。

↓⑦ 25cm多目的赤道儀は、いろいろな機種の望遠鏡やカメラが取り付けられるように設計されたもので、バランスウェイトが移動できるようになっています(蛇腹部分)。大野裕明さんが操作中のものは通称”ジェット機”とよばれる架台です。

↓⑧ 富岡啓行さんが操作しているものは通称”[お星さま”とよばれる星型五連カメラの架台を取り付けたところです。

新設された望遠鏡類は、操作性に重点がおかれてすべて屋上の床に直接据付けられているため、格納はテント内にされるよう工夫されました。

↓⑨ まず観測が終わったり天候が思わしくなくなってくると、望遠鏡の姿勢を格納態勢にととのえます。

↓⑩ つづいて、”鳥カゴ”とよばれる格納カゴを両端からしめつけ、その上からテントをかぶせます。このテントはステンレス製の特殊布を内張りしたもので、いわば”宇宙服”のようなものです。

↓⑪ これで格納終わり、風雨の心配もまったくありません。テントが宙に浮かしてあるのは積雪時のためです。なおいちばん手前の台には、現在設計が進められている最新式の架台が取り付けられることになっています。

↓ ”チロチロスⅡ世号”の鏡筒に取り付けられているチロのイラスト入り小パネル。接眼部には前向きのところが、反対側には後ろ姿がユーモラスに描かれています。

↓⑬ 鏡筒を真北に向けたところで、鏡筒はそのほか全周回転することもできます。ガイド望遠鏡は6.5cm屈折で、ガイド望遠鏡自身が5”前後首振りをするほか、接眼部には直角プリズムで折りまげたオフアキシス装置、つまり、十字線をXY軸に移動できるようになっており、ガイド星が極めて簡単につかまえられるようになっています。接眼部の高さは天頂を向いたときでほぼ人の眼の高さになっているため経緯台なみの手軽さで観測は撮影ができます。

ーーーー

白河天体観測所は”星の別荘”という発想から建てられたものだけに、観測機器はもちろん居住性の方にも十分な配慮がはらわれていて、長期間の滞在でも快適にすごすことができるようになっています。その生活ぶりの一端をのぞいてみました。

↓⑭ なんといっても楽しいのは食事の時間。”コック長”の大野さんの指揮で手わけしてとりかかります。名物は”アストロ鍋”。どんな料理かは召しあがってからのお楽しみ。

↓⑮ 観測計画や機械類の設計、観測結果や写真の整理など、アイデアを交換しながらの話し合いも楽しみのひとつです。いま話しあいが進められているのは、今夏から実施予定の三点観測用の全自動流星カメラの設計と観測計画の立案です。

↓⑯ 昼間は沢山ある付属品や機械類の保守点検をしなければなりませんので、のんびり日なたぼっこというわけにもいきません。

↓⑰ 撮影を終わったフィルムや乾板類はただちに暗室にまわされ現像にとりかかります。日が昇るころにはたいていの現像類はできあがってきていて、そのスピードぶりに驚かされます。

↓⑱ ここは小原庄助さんの里近く、観測が終わってからの入浴は文字通り”朝寝、朝酒、朝湯が大好きで~”の小原庄助さんの心境。でも、いい気分で富岡さんがいっぱいやっているのは冷たいジュースなのであります。念のため。

↓⑲ 床につくのはたいてい日が昇ってからのこと。観測がうまくいったときのうれしさは格別です。

↓⑳ 職業も住むところもまるで無関係の星好きが集まって星を楽しむのがこの観測所の本来の目的。でも星ばかりでなく、昼間は岡田好之さんのお手前で風流を楽しむ心も忘れません。

ーーーーーーーーーーーー

↓ 私が持っている20cmドブソニアン反射望遠鏡(国際光器WHITEY DOB 20cm)

ーーーーーーーー

白河天体観測所の事が記載されてある本

「白河天体観測所 日本中に星の美しさを伝えた、藤井旭と星仲間たちの天文台/藤井旭/誠文堂新光社」

↓ 「ふじい旭の新星座絵図/藤井旭/誠文堂新光社」

↓ 「すばらしき星空の饗宴/藤井旭X三田誠広/誠文堂新光社」

↓ 「星になったチロ 犬の天文台長/藤井旭/ポプラ社」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[星 / Stars] カテゴリの最新記事

-

ポン・ブルックス彗星を撮影(2024年4月10… 2024.04.21 コメント(2)

-

ポン・ブルックス彗星見えず(2024年3月16日) 2024.03.16

-

星空への招待/福島県浄土平・自転車旅行… 2023.02.13 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(193)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(80)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(31)ペット / Pet

(42)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.