カテゴリ: 城

2023年6月17日、名古屋城に行く途中、加藤清正像と篠島の矢穴石を見たので、紹介します。

↓ 名古屋城と加藤清正像。

↓ 中央に名古屋城が見える。

↓ 名古屋城と加藤清正像。

↓ 加藤清正像。

ーーーーーーーーーーーーーー

篠島の矢穴石(しのじまのやあないし)

矢穴とは石を切り取る際に彫られた穴であり、矢穴を使って石を切り取る方法は戦国時代の終わり頃から使われ初め、道具を変えつつ現在も用いられています。名古屋城の石垣には「矢穴」が残された石が多く見られます。

意思の切り取り方はは、まず「セットウ」と「ノミ」という道具で、切り取ろうとするラインに沿って矢穴を彫ります。次に矢穴に断面が三角形状の「ヤ」を差し込み、叩きます。ヤが叩かれると矢穴を押し広げるように力が加わり、矢穴に沿って石が切り取られます。割れた面には歯型のような矢穴の列が残ります。

展示しているのは知多半島の先に位置する篠島(しのじま)に残されていた石です。矢穴の形から江戸時代に彫られたと考えられ、当時の意思を切り取る技術の一部を観察できる資料です。篠島には矢穴の残る石が多く点在し、加藤清正が名古屋城の石垣を築くために篠島で石を採ったという伝承も残されています。

↓ 篠島の矢穴石。

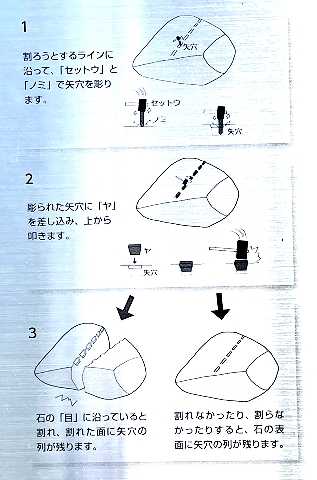

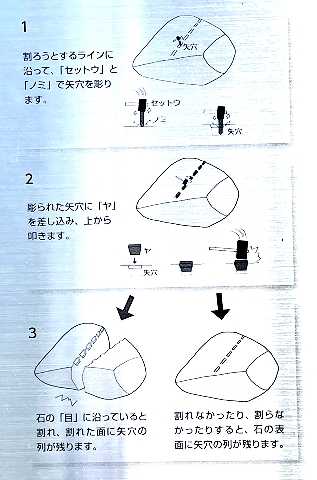

↓(1)割ろうとするラインに沿って「セットウ」と「ノミ」で矢穴を彫ります。

(2)彫られた矢穴に「ヤ」を差し込み、上から叩きます。

(3)石の「目」に沿っていると割れ、割れた面に矢穴の列が残ります。

割れなかったり、割らなかったりすると、石の表面に矢穴の列が残ります。

↓

展示しているのは知多半島の先に位置する篠島(しのじま)に残されていた石です。矢穴の形から江戸時代に彫られたと考えられ、当時の意思を切り取る技術の一部を観察できる資料です。篠島には矢穴の残る石が多く点在し、加藤清正が名古屋城の石垣を築くために篠島で石を採ったという伝承も残されています。

ーーーーーーーーー

↓ 名古屋能楽堂。

↓ 名古屋城と加藤清正像。

↓ 中央に名古屋城が見える。

↓ 名古屋城と加藤清正像。

↓ 加藤清正像。

ーーーーーーーーーーーーーー

篠島の矢穴石(しのじまのやあないし)

矢穴とは石を切り取る際に彫られた穴であり、矢穴を使って石を切り取る方法は戦国時代の終わり頃から使われ初め、道具を変えつつ現在も用いられています。名古屋城の石垣には「矢穴」が残された石が多く見られます。

意思の切り取り方はは、まず「セットウ」と「ノミ」という道具で、切り取ろうとするラインに沿って矢穴を彫ります。次に矢穴に断面が三角形状の「ヤ」を差し込み、叩きます。ヤが叩かれると矢穴を押し広げるように力が加わり、矢穴に沿って石が切り取られます。割れた面には歯型のような矢穴の列が残ります。

展示しているのは知多半島の先に位置する篠島(しのじま)に残されていた石です。矢穴の形から江戸時代に彫られたと考えられ、当時の意思を切り取る技術の一部を観察できる資料です。篠島には矢穴の残る石が多く点在し、加藤清正が名古屋城の石垣を築くために篠島で石を採ったという伝承も残されています。

↓ 篠島の矢穴石。

↓(1)割ろうとするラインに沿って「セットウ」と「ノミ」で矢穴を彫ります。

(2)彫られた矢穴に「ヤ」を差し込み、上から叩きます。

(3)石の「目」に沿っていると割れ、割れた面に矢穴の列が残ります。

割れなかったり、割らなかったりすると、石の表面に矢穴の列が残ります。

↓

展示しているのは知多半島の先に位置する篠島(しのじま)に残されていた石です。矢穴の形から江戸時代に彫られたと考えられ、当時の意思を切り取る技術の一部を観察できる資料です。篠島には矢穴の残る石が多く点在し、加藤清正が名古屋城の石垣を築くために篠島で石を採ったという伝承も残されています。

ーーーーーーーーー

↓ 名古屋能楽堂。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[城] カテゴリの最新記事

-

肥前名護屋城(12)玄海原子力発電所 2023.10.12 コメント(2)

-

肥前名護屋城(11)天守台跡から搦手門へ… 2023.10.11

-

肥前名護屋城(10)本丸・天守台跡へ 2023.10.10 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(193)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(80)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(30)ペット / Pet

(42)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.