カテゴリ: 城

2018年2月10日朝、佐賀県立名護屋城博物館に行きました。

豊臣秀吉の朝鮮出兵に関連して、陶磁器、朱子学、活字、朝鮮通信使の展示があったので、紹介します。

↓ 佐賀県立名護屋城博物館の内部。

ーーーーー

↓ 陶磁器。

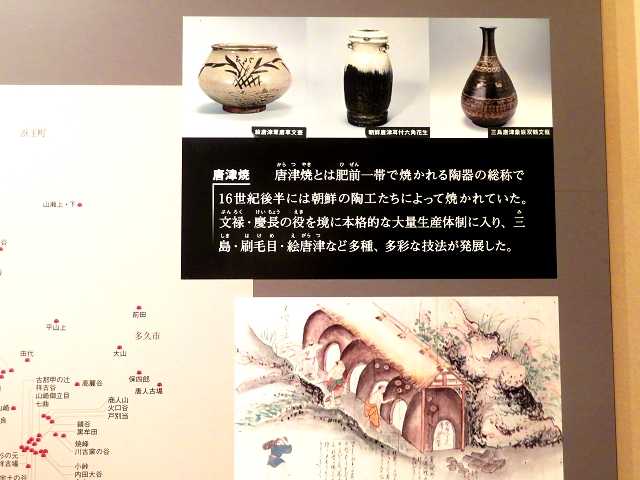

今日高い評価を受けている唐津焼や伊万里(「有田)焼は、優れた技術を持った朝鮮の陶工たちによって始められた。別名「やきもの戦争」といわれる文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)で連行されてきた多数の陶工集団の技術力は、日本の陶磁器生産に画期的な発展をもたらした。

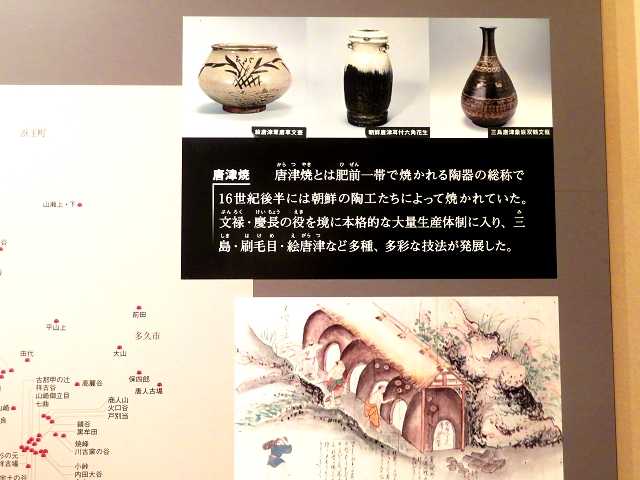

↓ 唐津焼とは肥前一帯で焼かれる陶器の総称で、16世紀後半には朝鮮の陶工たちによって焼かれていた。文禄・慶長の役を境に本格的な大量生産体制に入り、三島・刷毛目・絵唐津など多種・多彩な技法が発展した。

↓ 粉青沙器 鉄絵人参葉文瓶 朝鮮時代(15~16世紀)

本作は粉青沙器と呼ばれ、朝鮮時代を代表するやきものである。唐津焼のもととなった制作技法によって作られている作品である。また、本作は粉青沙器の中でも「鶏龍山手」と呼ばれるもので、白土を塗った上に鉄絵具で朝鮮人参の葉を描いたものである。

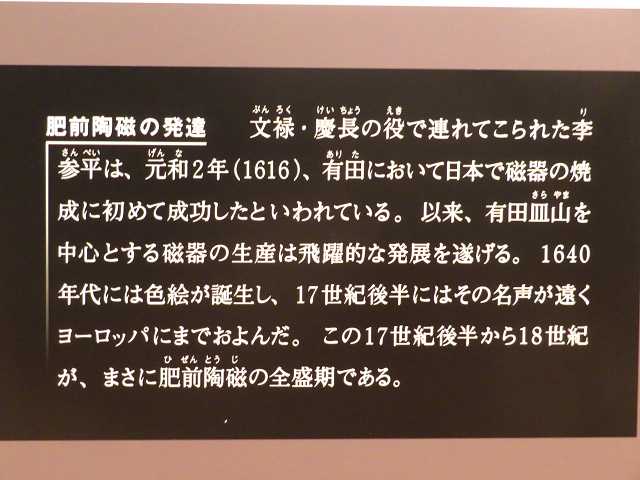

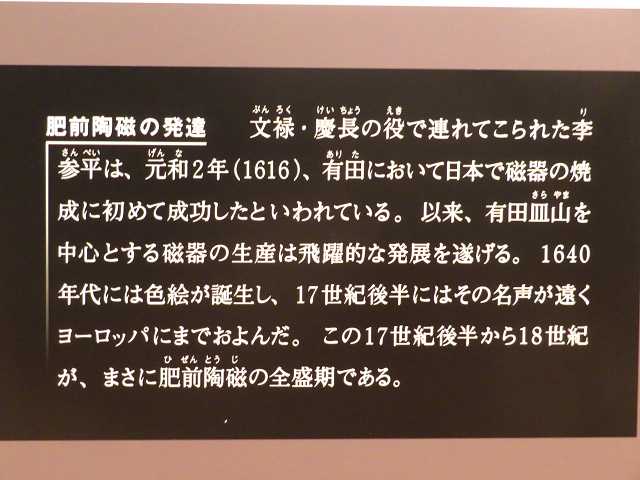

文禄・慶長の役で連れてこられた李参平は、元和2年(1616)、有田において日本で磁器の焼成に初めて成功したといわれている。以来、有田皿山を中心とする磁器の生産は飛躍的な発展を遂げる。1640年代には色絵が誕生し、17世紀後半にはその名声が遠くヨーロッパにまでおよんだ。この17世紀後半から18世紀が、まさに肥前陶磁の全盛期である。

↓ 連行された陶工たち

陶工たちは、九州・山口の諸大名の支配・保護の下で上野焼・高取焼・薩摩焼・萩焼などを興し、また、唐津焼きにも大きな変革をもたらした。現在でも、窯場の周辺には異国の地で望郷の思いに駆られた無名陶工たちの遺跡が散在する。

ーーーーーーーー

朱子学

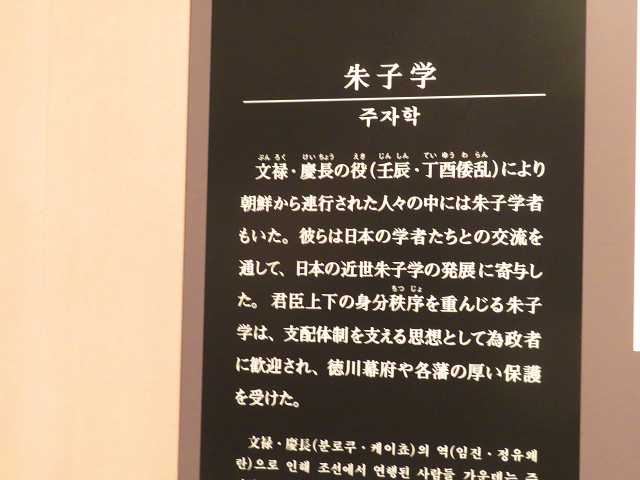

文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)により朝鮮から連行された人々の中には朱子学者もいた。彼らは日本の学者との交流を通じて、日本の近世朱子学の発展に寄与した。君臣上下の身分秩序を重んじる朱子学は、支配体制を支える思想として為政者に歓迎され、徳川幕府や各藩の厚い保護を受けた。

↓ 近世朱子学と姜沆

慶長2年(1597)南原の戦で藤堂高虎の軍に捕らえられた

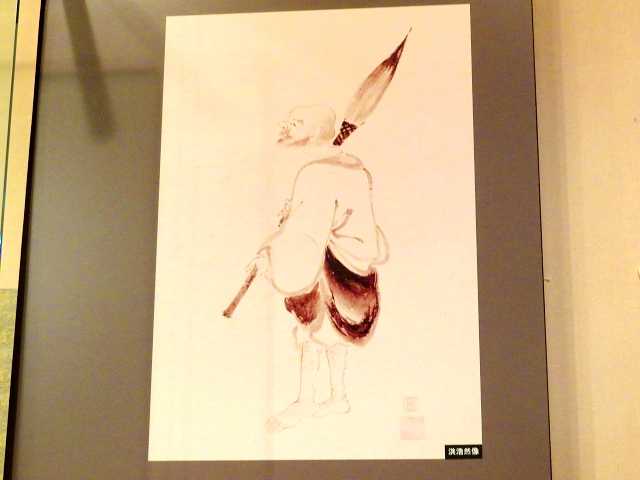

↓ 洪浩然と佐賀

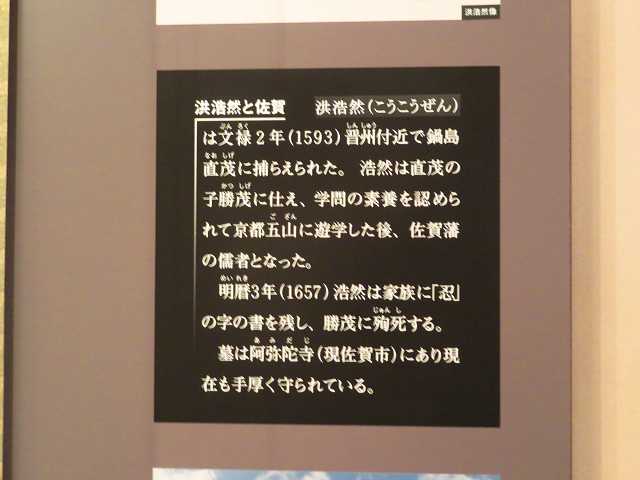

洪浩然は文禄2年(1593)晋州付近で鍋島直茂に捕らえられた。浩然は直茂の子勝茂に仕え、学問の素養を認められて京都五山に遊学した後、佐賀藩の儒者となった。

明暦3年(1657)浩然は家族に「忍」の字の書を残し、勝茂に殉死する。

墓は阿弥陀寺(現佐賀市)にあり現在も手厚く守られている。

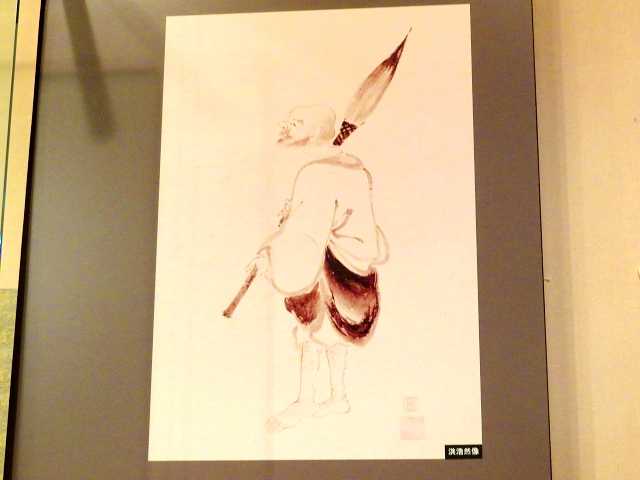

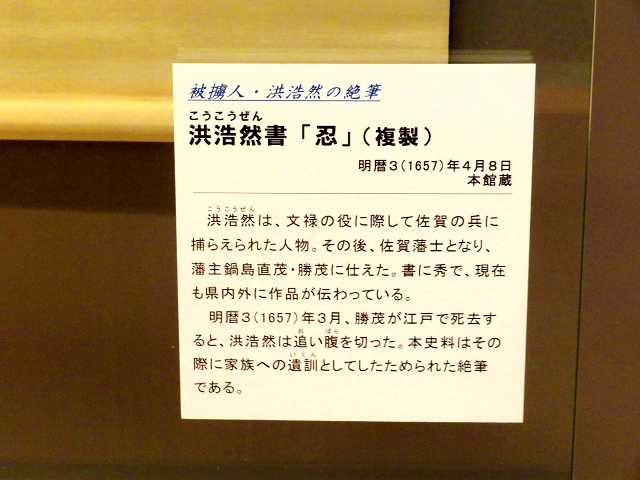

↓ 洪浩然書「忍」(複製)明暦3(1657)年4月8日 本館蔵

洪浩然は、文禄の役に際して佐賀の兵に捕らえられた人物。その後、佐賀藩士となり、藩主鍋島直茂・勝茂に仕えた。書に秀で、現在も県内外に作品が伝わっている。

明暦3(1657)年3月、勝茂が江戸で死去すると、洪浩然は追い腹を切った。本史料はその際に家族への遺訓としてしたためられた絶筆である。

ーーーーーーー

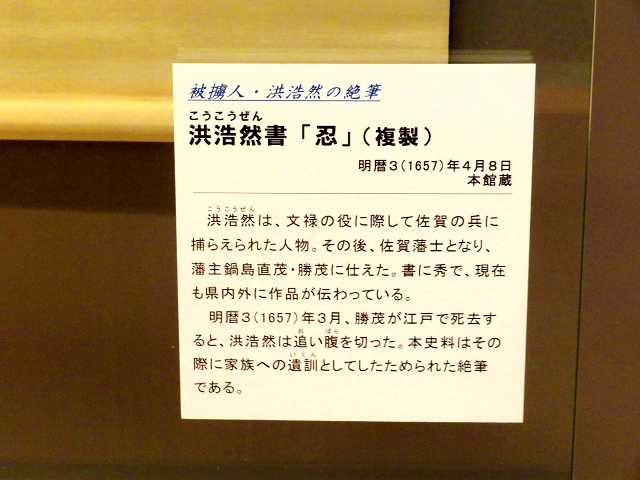

↓ 活字印刷。

朝鮮の活字印刷文化は、日本の印刷技術に影響を与え、近世初頭の日本において活字印刷が一時盛んに行われた。

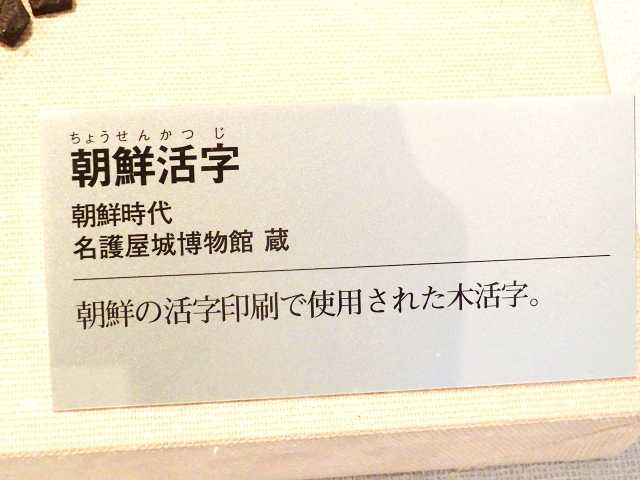

↓ 朝鮮活字 朝鮮時代 名護屋城博物館蔵

朝鮮の活字印刷で使用された木活字。

ーーーーーーー

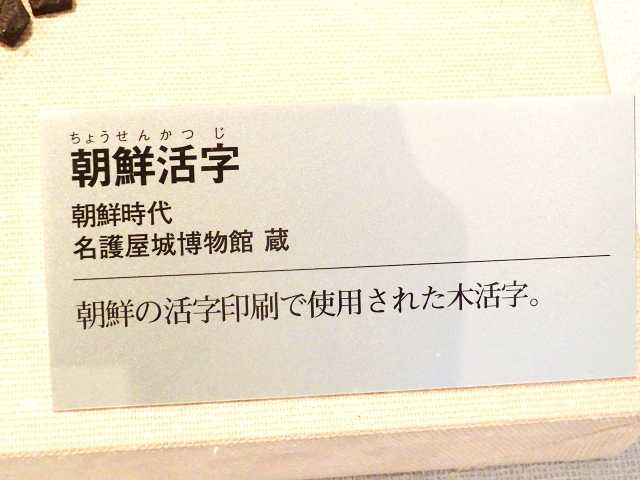

↓ 文禄・慶長の役後、徳川家康と対馬の宗氏との努力により、朝鮮との国交が回復した。

朝鮮からは平和との友好の使節「朝鮮通信使」が来日し、徳川幕府や沿道の各藩の盛大な歓迎を受けた。また釜山には倭館がおかれ、両国の人々は盛んに交流した。

朝鮮は江戸時代の日本が正式な国交を行っていた国であり、260年間も続いた善隣外交は世界史的に見ても非常に稀なことである。

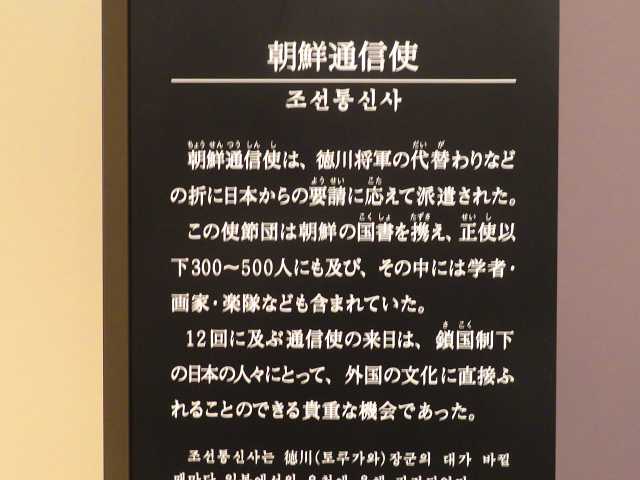

↓ 朝鮮通信使

朝鮮通信使は、徳川将軍の代替わりなどの折りに日本からの要請に応えて派遣された。この使節団は朝鮮の国書を携え、正使以下300~500人にも及び、その中には学者・画家・楽隊なども含まれていた。12回に及ぶ通信使の来日は、鎖国制化の日本の人々にとって、外国の文化に直接ふれることのできる貴重な機会であった。

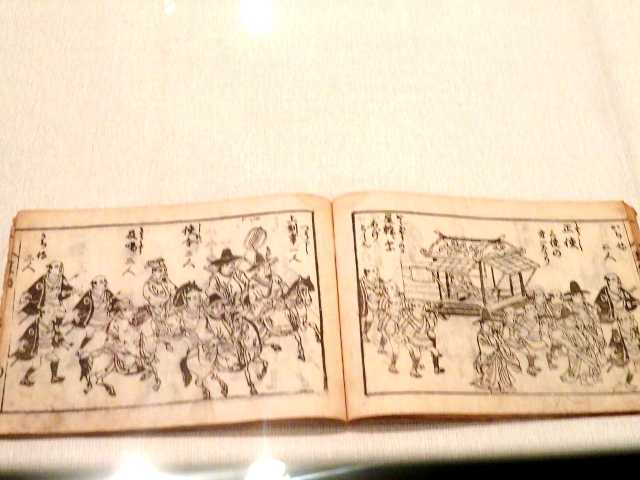

↓ 朝鮮通信使行列絵巻 江戸時代中期

江戸時代中期の狩野派絵師狩野常信の作で、天和2(1682)もしくは、正徳元(1711)年の通信使の様子を描いたものです。

来日した通信使の姿を記録しようと、通信使の行列を書いたこうした絵画が様々な立場の人から注文され、数多くの作品が描かれました。

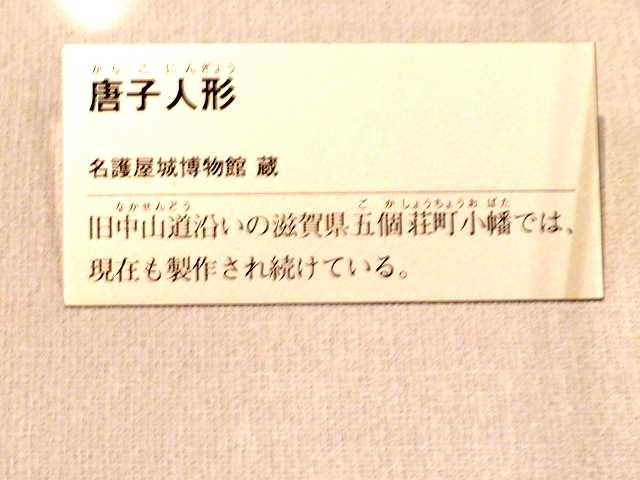

↓ 唐子人形 名護屋城博物館蔵

旧中山道沿いの滋賀県五個荘町小幡(ごかしょうちょうおばた)では、現在も制作され続けている。

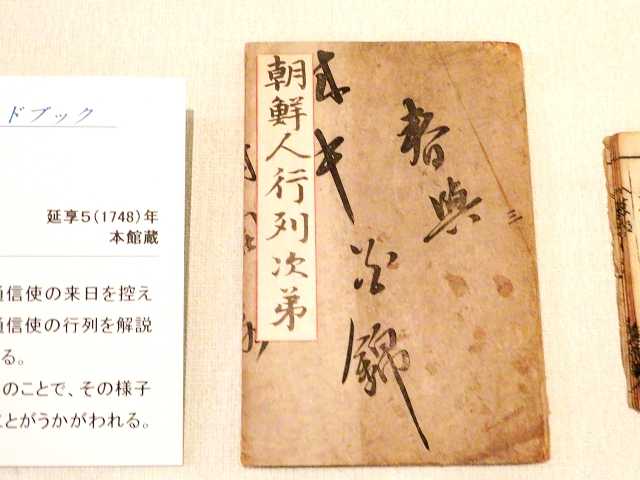

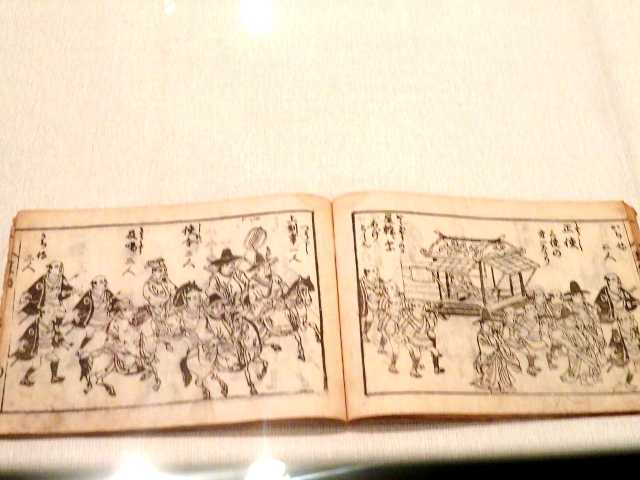

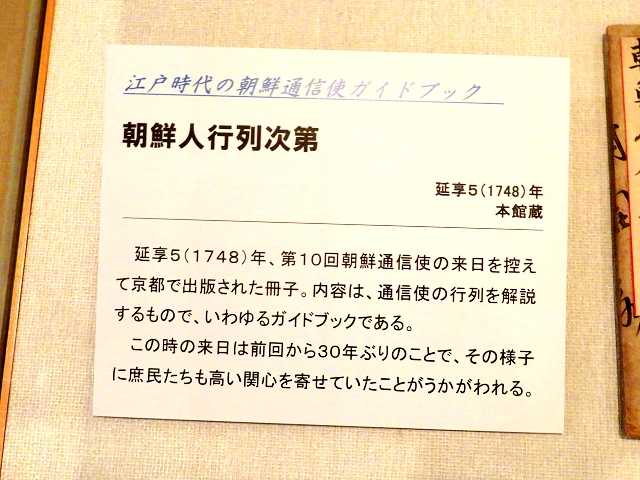

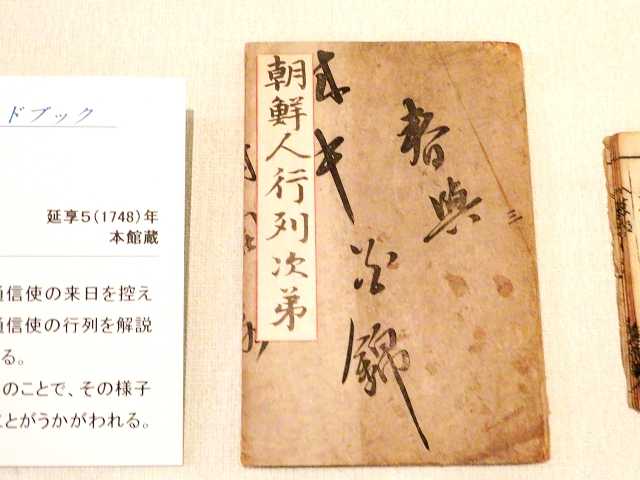

↓ 朝鮮人行列次第 延享5(1748)年 本館蔵

延享5(1748)年、第10回朝鮮通信使の来日を控えて京都で出版された冊子。内容は、通信使の行列を開設するもので、いわゆるガイドブックである。

この時の来日は前回から30年ぶりのことで、その様子に庶民たちも高い関心を寄せていたことがうかがわれる。

ーーーーーーーーーーーーーー

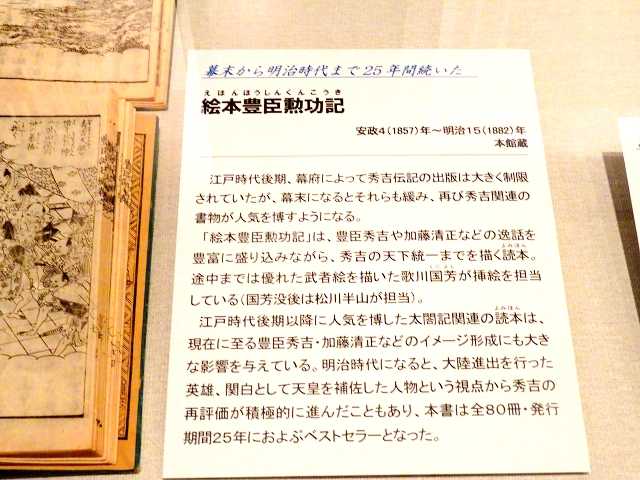

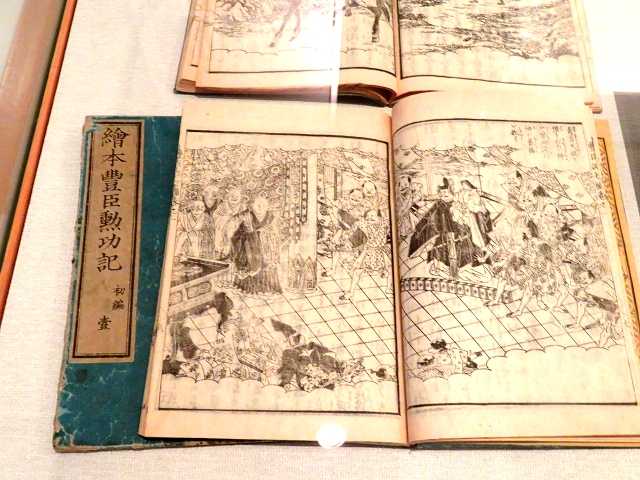

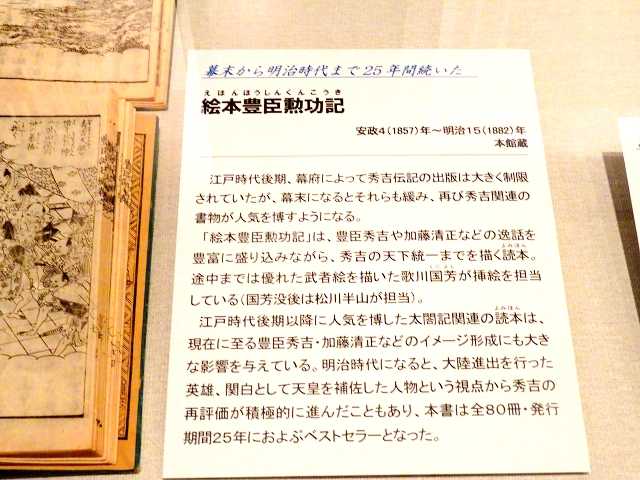

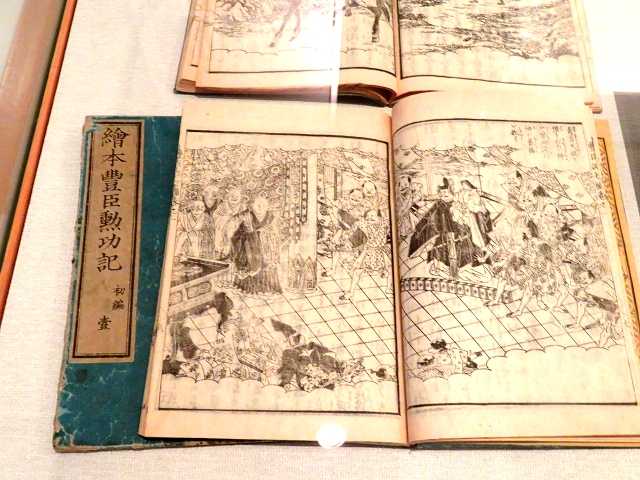

↓ 絵本豊臣君勲功記 安政4(1857)年~明治15(1882)年 本館蔵

江戸時代後期、幕府によって秀吉伝記の出版は大きく制限されていたが、幕末になるとそれらも緩み、再び秀吉関連の書物が人気を博すようになる。

「絵本豊臣君勲功記」は、豊臣秀吉や加藤清正などの逸話を豊富に盛り込みながら、秀吉の天下統一までを描く読本。途中までは優れた武者絵を描いた歌川国芳が挿絵を担当している(国芳没後は松川半山が担当)

江戸時代後期以降に人気を博した太閤記関連の読本は、現在に至る豊臣秀吉や加藤清正などのイメージ形成にも大きな影響を与えている。明治時代になると、大陸進出を行った英雄、関白として天皇を補佐した人物という視点から秀吉の再評価が積極的に進んだこともあり、本書は全80冊・発行期間25年に及ぶベストセラーとなった。

豊臣秀吉の朝鮮出兵に関連して、陶磁器、朱子学、活字、朝鮮通信使の展示があったので、紹介します。

↓ 佐賀県立名護屋城博物館の内部。

ーーーーー

↓ 陶磁器。

今日高い評価を受けている唐津焼や伊万里(「有田)焼は、優れた技術を持った朝鮮の陶工たちによって始められた。別名「やきもの戦争」といわれる文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)で連行されてきた多数の陶工集団の技術力は、日本の陶磁器生産に画期的な発展をもたらした。

↓ 唐津焼とは肥前一帯で焼かれる陶器の総称で、16世紀後半には朝鮮の陶工たちによって焼かれていた。文禄・慶長の役を境に本格的な大量生産体制に入り、三島・刷毛目・絵唐津など多種・多彩な技法が発展した。

↓ 粉青沙器 鉄絵人参葉文瓶 朝鮮時代(15~16世紀)

本作は粉青沙器と呼ばれ、朝鮮時代を代表するやきものである。唐津焼のもととなった制作技法によって作られている作品である。また、本作は粉青沙器の中でも「鶏龍山手」と呼ばれるもので、白土を塗った上に鉄絵具で朝鮮人参の葉を描いたものである。

文禄・慶長の役で連れてこられた李参平は、元和2年(1616)、有田において日本で磁器の焼成に初めて成功したといわれている。以来、有田皿山を中心とする磁器の生産は飛躍的な発展を遂げる。1640年代には色絵が誕生し、17世紀後半にはその名声が遠くヨーロッパにまでおよんだ。この17世紀後半から18世紀が、まさに肥前陶磁の全盛期である。

↓ 連行された陶工たち

陶工たちは、九州・山口の諸大名の支配・保護の下で上野焼・高取焼・薩摩焼・萩焼などを興し、また、唐津焼きにも大きな変革をもたらした。現在でも、窯場の周辺には異国の地で望郷の思いに駆られた無名陶工たちの遺跡が散在する。

ーーーーーーーー

朱子学

文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)により朝鮮から連行された人々の中には朱子学者もいた。彼らは日本の学者との交流を通じて、日本の近世朱子学の発展に寄与した。君臣上下の身分秩序を重んじる朱子学は、支配体制を支える思想として為政者に歓迎され、徳川幕府や各藩の厚い保護を受けた。

↓ 近世朱子学と姜沆

慶長2年(1597)南原の戦で藤堂高虎の軍に捕らえられた

↓ 洪浩然と佐賀

洪浩然は文禄2年(1593)晋州付近で鍋島直茂に捕らえられた。浩然は直茂の子勝茂に仕え、学問の素養を認められて京都五山に遊学した後、佐賀藩の儒者となった。

明暦3年(1657)浩然は家族に「忍」の字の書を残し、勝茂に殉死する。

墓は阿弥陀寺(現佐賀市)にあり現在も手厚く守られている。

↓ 洪浩然書「忍」(複製)明暦3(1657)年4月8日 本館蔵

洪浩然は、文禄の役に際して佐賀の兵に捕らえられた人物。その後、佐賀藩士となり、藩主鍋島直茂・勝茂に仕えた。書に秀で、現在も県内外に作品が伝わっている。

明暦3(1657)年3月、勝茂が江戸で死去すると、洪浩然は追い腹を切った。本史料はその際に家族への遺訓としてしたためられた絶筆である。

ーーーーーーー

↓ 活字印刷。

朝鮮の活字印刷文化は、日本の印刷技術に影響を与え、近世初頭の日本において活字印刷が一時盛んに行われた。

↓ 朝鮮活字 朝鮮時代 名護屋城博物館蔵

朝鮮の活字印刷で使用された木活字。

ーーーーーーー

↓ 文禄・慶長の役後、徳川家康と対馬の宗氏との努力により、朝鮮との国交が回復した。

朝鮮からは平和との友好の使節「朝鮮通信使」が来日し、徳川幕府や沿道の各藩の盛大な歓迎を受けた。また釜山には倭館がおかれ、両国の人々は盛んに交流した。

朝鮮は江戸時代の日本が正式な国交を行っていた国であり、260年間も続いた善隣外交は世界史的に見ても非常に稀なことである。

↓ 朝鮮通信使

朝鮮通信使は、徳川将軍の代替わりなどの折りに日本からの要請に応えて派遣された。この使節団は朝鮮の国書を携え、正使以下300~500人にも及び、その中には学者・画家・楽隊なども含まれていた。12回に及ぶ通信使の来日は、鎖国制化の日本の人々にとって、外国の文化に直接ふれることのできる貴重な機会であった。

↓ 朝鮮通信使行列絵巻 江戸時代中期

江戸時代中期の狩野派絵師狩野常信の作で、天和2(1682)もしくは、正徳元(1711)年の通信使の様子を描いたものです。

来日した通信使の姿を記録しようと、通信使の行列を書いたこうした絵画が様々な立場の人から注文され、数多くの作品が描かれました。

↓ 唐子人形 名護屋城博物館蔵

旧中山道沿いの滋賀県五個荘町小幡(ごかしょうちょうおばた)では、現在も制作され続けている。

↓ 朝鮮人行列次第 延享5(1748)年 本館蔵

延享5(1748)年、第10回朝鮮通信使の来日を控えて京都で出版された冊子。内容は、通信使の行列を開設するもので、いわゆるガイドブックである。

この時の来日は前回から30年ぶりのことで、その様子に庶民たちも高い関心を寄せていたことがうかがわれる。

ーーーーーーーーーーーーーー

↓ 絵本豊臣君勲功記 安政4(1857)年~明治15(1882)年 本館蔵

江戸時代後期、幕府によって秀吉伝記の出版は大きく制限されていたが、幕末になるとそれらも緩み、再び秀吉関連の書物が人気を博すようになる。

「絵本豊臣君勲功記」は、豊臣秀吉や加藤清正などの逸話を豊富に盛り込みながら、秀吉の天下統一までを描く読本。途中までは優れた武者絵を描いた歌川国芳が挿絵を担当している(国芳没後は松川半山が担当)

江戸時代後期以降に人気を博した太閤記関連の読本は、現在に至る豊臣秀吉や加藤清正などのイメージ形成にも大きな影響を与えている。明治時代になると、大陸進出を行った英雄、関白として天皇を補佐した人物という視点から秀吉の再評価が積極的に進んだこともあり、本書は全80冊・発行期間25年に及ぶベストセラーとなった。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[城] カテゴリの最新記事

-

肥前名護屋城(12)玄海原子力発電所 2023.10.12 コメント(2)

-

肥前名護屋城(11)天守台跡から搦手門へ… 2023.10.11

-

肥前名護屋城(10)本丸・天守台跡へ 2023.10.10 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(193)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(80)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(31)ペット / Pet

(42)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.