カテゴリ: 宮城

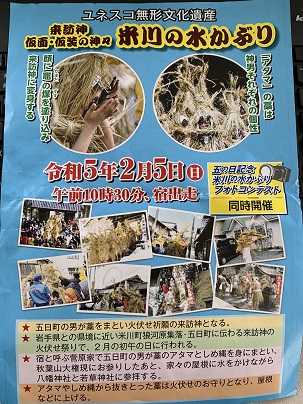

一度は見たかった奇祭。米川の水かぶりを堪能できました。ユネスコ無形文化遺産、来訪神:仮面・仮装の神々、です。

良く晴れた初午の日曜日、2月5日の朝。10時頃に、町場の手前の特設駐車場に停めて歩いていくと、受付テントがあり、ここで体温をチェックされ、黄色い健康チェック済みステッカーを腕に貼ってもらいました。保存会の皆さんのようです。町中にはすでに多くの人たちが集まっていました。

大慈寺山門下で一行の登場を待ち、その後は通りに出て行列を眺めました。ありがたいことに、私自身も水もかぶりました。

藁に身をまとった人たちが疾走するものだと勝手に想像していたのですが、実際にはゆっくり歩いて、人々が藁を抜く(火除けのお守りになる)のでした。

以下は、受付でいただいた資料(こういうのが実に有難いです)からのお勉強。

■伝承について

米川の水かぶりは、登米市東和町米川地区で古くから受け継がれてきた火伏行事。毎年2月の初午の日に行われる。しめなわと被り物を纏った奇怪な姿の者たちが、火伏せ(火災除け)を願って沿道の家々に水をかけながら社寺等を参詣する。

起源は定かでないが、「水かぶり宿」の口伝によれば、江戸時代中期にはすでにこの行事が行われていて、一度も休まずに続けられてきたという。一説には、地区内の諏訪森大慈寺の修行僧の行が起源とも言われる。

伝承は、水かぶり宿と呼ばれる菅原家だけが代々受け継いでいる。水かぶり宿とは、神様の宿るところ、立ち寄るところであり、お世話を担うところである。

この行事は米川地区、その中でも五日町の元服以上の男性だけが装束を身に着けて参加できる。元服については、数えの年齢で15歳前後とされている。五日町は住所表示の名称ではなく町内会の名称であり、地域の住民により通称として使われている。

■水かぶり行事のあらまし

参加する五日町の男性たちは、2月初午の早朝、菅原家に集まってそれぞれ支度を整える。裸体(白い股引きのようなものを着用)になって身を清め、腰と肩に稲わらで作った「しめなわ」を巻き、同じく稲わらで作った「アタマ」と「ワッカ(ワ)」を頭から被り、足にわらじを履く。身にまとう「しめなわ」は三本で、「アタマ」は頭から被る大きな苞状のものである。これら「しめなわ」と「アタマ」は「オシメ」とも呼ばれる。水かぶりの特徴的な装束の中で特に「アタマ」の形は各自が工夫を凝らして作り身につける。

さらに、顔には火の神様の印であるかまどの煤を塗る。水かぶり装束を身に纏うことで、男性たちは来訪神に化身する。

化身した一団は、水かぶり宿の菅原家を出発してから地区内の法輪山大慈寺(永享元年、1429年、中山良用大和尚が再興、奥州三十三観音の第14札所)の境内にある秋葉山大権現様に火伏せの祈願をする。次に、藤原秀衡が嘉応2年(1170)に建立した諏訪森大慈寺跡に火伏せの祈願をする。

その後、一団は地区内に繰り出して、奇声を発しながら家々の前に用意された手桶の水を家にかけて火伏せをする。一団を見守る人々は、水かぶりが身に着けたしめなわ等から稲わらを抜き取り、火伏のお守りとする。お守りの稲わらは、下記から離れた場所を選び、家の屋根にあげたり、家のどこかに飾っておいたりする。どのような形で火伏せを祈願するにしても、神様に感謝する気持ちが第一であると伝えられている。

水かぶりの一団とは別に、手鐘を鳴らす墨染僧衣の「火男(ひょっとこ)」と、天秤棒に手桶を担いだ「おかめ」が托鉢の形で家々を訪れる。この2人は、家々に福をもたらす来訪神といわれ、火男は火の神様の仮の御姿で、おかめはその相方と伝えられている。これも古くからおこなわれているものである。

■地域を挙げての伝承活動

昭和46年10月8日付で東和町の無形民俗文化財に指定され、平成3年8月30日付で宮城県から無形民俗文化財に指定された。機運の高まりにより、菅原家当主を会長として、平成4年2月6日に「米川の水かぶり保存会」が結成された。五日町地区の全世帯が会員となり、年齢や男女を問わずそれぞれの役割を担う。関係各位の協力も受け、地域を挙げて伝承活動に取り組んでいる。後継者の育成、行事の保存に向けた動画や写真による記録作成など活動の幅も広がり、平成12年12月27日付で国の重要無形民俗文化財に指定される。

■次の世代に

米川地域でも伝統行事をどう伝承していくか検討している。特に、参加できる五日町の男性の確保については、小学校高学年の男子児童の参加を「元服年齢前後」として認めるとともに、児童生徒の行事見学で各学校に協力を求めるなど、次世代への周知に努めている。

先人は自然の力を恐れ敬い、崇め奉ってきた。神様に祈りを捧げ守護していただけるように、さまざまな祭りや行事が行われてきた。米川の水かぶりにおける火伏せの意味するところも、人々に多くの恩恵をもたらす火を遠ざけるのではなく、災いとならないよう火の神様に祈願する一つの形である。ユネスコ無形文化遺産の登録を大きな周知の機会として理解が広がるとともに、先人の思いと信仰が結びついて今に伝わる米川の水かぶりは、世界に認められた各地の行事とも連携しつつ、次の世代に継承していく。

■関連する過去の記事(登米市関係)

ネフスキーと登米 (2022年11月9日)

北上川の移流霧 (2021年5月22日)

登米の警察資料館 (2015年5月24日)

中江その通り (2015年5月1日)

船で脇谷閘門を通過する (2010年11月14日)

華足寺 (2010年11月12日)

海無沢の三経塚 (2010年11月11日)

カトリック米川教会 (2010年11月9日)

登米市と「はっと」 (08年11月30日)

仙北郷土タイムス を読む (08年10月6日)

登米市出身の有名人と「まちナビ」 (08年5月2日)

北上川改修の歴史と流路の変遷 (08年2月17日)

北上川流域の「水山」 (08年2月11日)

柳津と横山 名所も並ぶ (07年10月26日)

■関連する過去の記事(奇祭など。ほかにも過去記事ありそうですが)

中新田火伏せの虎舞 (2013年4月29日)

ハンコタンナと覆面風俗 (2015年2月1日)

塩竈の「ざっとな」 (2011年2月27日)

奇祭 鶴岡化けもの祭

民俗信仰と東北 (2022年6月4日)(弘前市鬼沢)

岩木山信仰とモヤ山 (2022年5月30日)

■関連する過去の記事(疫病や感染症に関する民俗)

世界に誇る東北の郷土芸能(西馬音内盆踊り、鬼剣舞など) (2022年12月14日)

仙台とコレラ流行の歴史 (2022年9月19日)

芋峠 (2021年8月9日)

疫病と向き合う東北の民俗伝承 (2022年6月8日)

民俗信仰と東北 (2022年6月4日)

鬼剣舞と念仏踊りを考える (2022年6月2日)

芋峠(仙台市)と感染症 (2020年11月28日)

鈴木重雄と唐桑町 (2016年6月19日)

宮城の民間医療伝承 (2011年9月4日)

明治のコレラ大流行と仙台市立榴岡病院 (10年9月3日)

魔よけと東北を考える (08年2月10日)

■関連する過去の記事(来訪神などに関するもの)

西馬音内の盆踊り (2012年8月5日)

ナマハゲやスネカの起源と神(鬼)の両義性 (2022年5月29日)

秋田美人を考える(再) (2022年5月11日)

日本三大美人と秋田 (2016年1月31日)

小野小町 (2011年7月23日)

秘密結社とナマハゲ (2011年6月4日)

海の民、山の民 (2010年12月25日)

秋田美人を考える (2010年12月23日)

秋田ナマハゲは秘密結社か 再論 (2010年5月20日)

なまはげと東北人の記憶を考える (10年4月27日)

秋田なまはげは秘密結社か (07年8月13日)

良く晴れた初午の日曜日、2月5日の朝。10時頃に、町場の手前の特設駐車場に停めて歩いていくと、受付テントがあり、ここで体温をチェックされ、黄色い健康チェック済みステッカーを腕に貼ってもらいました。保存会の皆さんのようです。町中にはすでに多くの人たちが集まっていました。

大慈寺山門下で一行の登場を待ち、その後は通りに出て行列を眺めました。ありがたいことに、私自身も水もかぶりました。

藁に身をまとった人たちが疾走するものだと勝手に想像していたのですが、実際にはゆっくり歩いて、人々が藁を抜く(火除けのお守りになる)のでした。

以下は、受付でいただいた資料(こういうのが実に有難いです)からのお勉強。

■伝承について

米川の水かぶりは、登米市東和町米川地区で古くから受け継がれてきた火伏行事。毎年2月の初午の日に行われる。しめなわと被り物を纏った奇怪な姿の者たちが、火伏せ(火災除け)を願って沿道の家々に水をかけながら社寺等を参詣する。

起源は定かでないが、「水かぶり宿」の口伝によれば、江戸時代中期にはすでにこの行事が行われていて、一度も休まずに続けられてきたという。一説には、地区内の諏訪森大慈寺の修行僧の行が起源とも言われる。

伝承は、水かぶり宿と呼ばれる菅原家だけが代々受け継いでいる。水かぶり宿とは、神様の宿るところ、立ち寄るところであり、お世話を担うところである。

この行事は米川地区、その中でも五日町の元服以上の男性だけが装束を身に着けて参加できる。元服については、数えの年齢で15歳前後とされている。五日町は住所表示の名称ではなく町内会の名称であり、地域の住民により通称として使われている。

■水かぶり行事のあらまし

参加する五日町の男性たちは、2月初午の早朝、菅原家に集まってそれぞれ支度を整える。裸体(白い股引きのようなものを着用)になって身を清め、腰と肩に稲わらで作った「しめなわ」を巻き、同じく稲わらで作った「アタマ」と「ワッカ(ワ)」を頭から被り、足にわらじを履く。身にまとう「しめなわ」は三本で、「アタマ」は頭から被る大きな苞状のものである。これら「しめなわ」と「アタマ」は「オシメ」とも呼ばれる。水かぶりの特徴的な装束の中で特に「アタマ」の形は各自が工夫を凝らして作り身につける。

さらに、顔には火の神様の印であるかまどの煤を塗る。水かぶり装束を身に纏うことで、男性たちは来訪神に化身する。

化身した一団は、水かぶり宿の菅原家を出発してから地区内の法輪山大慈寺(永享元年、1429年、中山良用大和尚が再興、奥州三十三観音の第14札所)の境内にある秋葉山大権現様に火伏せの祈願をする。次に、藤原秀衡が嘉応2年(1170)に建立した諏訪森大慈寺跡に火伏せの祈願をする。

その後、一団は地区内に繰り出して、奇声を発しながら家々の前に用意された手桶の水を家にかけて火伏せをする。一団を見守る人々は、水かぶりが身に着けたしめなわ等から稲わらを抜き取り、火伏のお守りとする。お守りの稲わらは、下記から離れた場所を選び、家の屋根にあげたり、家のどこかに飾っておいたりする。どのような形で火伏せを祈願するにしても、神様に感謝する気持ちが第一であると伝えられている。

水かぶりの一団とは別に、手鐘を鳴らす墨染僧衣の「火男(ひょっとこ)」と、天秤棒に手桶を担いだ「おかめ」が托鉢の形で家々を訪れる。この2人は、家々に福をもたらす来訪神といわれ、火男は火の神様の仮の御姿で、おかめはその相方と伝えられている。これも古くからおこなわれているものである。

■地域を挙げての伝承活動

昭和46年10月8日付で東和町の無形民俗文化財に指定され、平成3年8月30日付で宮城県から無形民俗文化財に指定された。機運の高まりにより、菅原家当主を会長として、平成4年2月6日に「米川の水かぶり保存会」が結成された。五日町地区の全世帯が会員となり、年齢や男女を問わずそれぞれの役割を担う。関係各位の協力も受け、地域を挙げて伝承活動に取り組んでいる。後継者の育成、行事の保存に向けた動画や写真による記録作成など活動の幅も広がり、平成12年12月27日付で国の重要無形民俗文化財に指定される。

■次の世代に

米川地域でも伝統行事をどう伝承していくか検討している。特に、参加できる五日町の男性の確保については、小学校高学年の男子児童の参加を「元服年齢前後」として認めるとともに、児童生徒の行事見学で各学校に協力を求めるなど、次世代への周知に努めている。

先人は自然の力を恐れ敬い、崇め奉ってきた。神様に祈りを捧げ守護していただけるように、さまざまな祭りや行事が行われてきた。米川の水かぶりにおける火伏せの意味するところも、人々に多くの恩恵をもたらす火を遠ざけるのではなく、災いとならないよう火の神様に祈願する一つの形である。ユネスコ無形文化遺産の登録を大きな周知の機会として理解が広がるとともに、先人の思いと信仰が結びついて今に伝わる米川の水かぶりは、世界に認められた各地の行事とも連携しつつ、次の世代に継承していく。

■関連する過去の記事(登米市関係)

ネフスキーと登米 (2022年11月9日)

北上川の移流霧 (2021年5月22日)

登米の警察資料館 (2015年5月24日)

中江その通り (2015年5月1日)

船で脇谷閘門を通過する (2010年11月14日)

華足寺 (2010年11月12日)

海無沢の三経塚 (2010年11月11日)

カトリック米川教会 (2010年11月9日)

登米市と「はっと」 (08年11月30日)

仙北郷土タイムス を読む (08年10月6日)

登米市出身の有名人と「まちナビ」 (08年5月2日)

北上川改修の歴史と流路の変遷 (08年2月17日)

北上川流域の「水山」 (08年2月11日)

柳津と横山 名所も並ぶ (07年10月26日)

■関連する過去の記事(奇祭など。ほかにも過去記事ありそうですが)

中新田火伏せの虎舞 (2013年4月29日)

ハンコタンナと覆面風俗 (2015年2月1日)

塩竈の「ざっとな」 (2011年2月27日)

奇祭 鶴岡化けもの祭

民俗信仰と東北 (2022年6月4日)(弘前市鬼沢)

岩木山信仰とモヤ山 (2022年5月30日)

■関連する過去の記事(疫病や感染症に関する民俗)

世界に誇る東北の郷土芸能(西馬音内盆踊り、鬼剣舞など) (2022年12月14日)

仙台とコレラ流行の歴史 (2022年9月19日)

芋峠 (2021年8月9日)

疫病と向き合う東北の民俗伝承 (2022年6月8日)

民俗信仰と東北 (2022年6月4日)

鬼剣舞と念仏踊りを考える (2022年6月2日)

芋峠(仙台市)と感染症 (2020年11月28日)

鈴木重雄と唐桑町 (2016年6月19日)

宮城の民間医療伝承 (2011年9月4日)

明治のコレラ大流行と仙台市立榴岡病院 (10年9月3日)

魔よけと東北を考える (08年2月10日)

■関連する過去の記事(来訪神などに関するもの)

西馬音内の盆踊り (2012年8月5日)

ナマハゲやスネカの起源と神(鬼)の両義性 (2022年5月29日)

秋田美人を考える(再) (2022年5月11日)

日本三大美人と秋田 (2016年1月31日)

小野小町 (2011年7月23日)

秘密結社とナマハゲ (2011年6月4日)

海の民、山の民 (2010年12月25日)

秋田美人を考える (2010年12月23日)

秋田ナマハゲは秘密結社か 再論 (2010年5月20日)

なまはげと東北人の記憶を考える (10年4月27日)

秋田なまはげは秘密結社か (07年8月13日)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[宮城] カテゴリの最新記事

-

小牛田の名の由来(再び) 2024.06.23

-

西古川駅(大崎市) 2024.06.22

-

名生館から西古川へ(大崎市古川大崎、古… 2024.06.19

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

フリーページ

東北情報ソース

〔記事リスト〕仙台・宮城に関するもの

(1)仙台>地域・経済・都市・政治行政ほか

(2) >教育文化・ひと・事件事故

(3) >シリーズ仙台百景

(4)宮城>地域

(5) >経済・政治行政

(6) >教育・文化・ひと・事件事故

(7)交通・仙台空港・宮城スタジアム

(8)防災・東日本大震災

(9)近現代の仙台・宮城(鉄道敷設史含む)

(10)戦国・藩政期の仙台・宮城

(11)古代・中世の仙台・宮城

〔記事リスト〕東北に関するもの

(1) 東北 >歴史・民俗・産業・政治行政・教育文化

(2) >地域・事件・統計比較・県民性

(3) 青森

(4) 岩手

(5) 秋田

(6) 山形

(7) 福島

(8) 東北博学クイズ!

〔記事リスト〕政治・経済・司法など

〔記事リスト〕その他(教育・文化etc)

編集長のイーグルス応援戦績

カテゴリ

カテゴリ未分類

(42)仙台

(538)宮城

(623)東北

(1209)教育

(51)国政・経済・法律

(126)がんばれ楽天イーグルス

(341)グランディ21・宮城スタジアム

(13)庭の風景・小鳥

(54)雑感

(468)コメント新着

【東都入替戦2024春…

ささやん0583さん

ささやん0583さん

【望子成龍】-Wang Z… sendai1997さん

おいしいブログページ dnssさん

地方暮らしが変える1… かじけいこさん

徒然なる五星亭 五星亭さん

ささやん0583さん

ささやん0583さん【望子成龍】-Wang Z… sendai1997さん

おいしいブログページ dnssさん

地方暮らしが変える1… かじけいこさん

徒然なる五星亭 五星亭さん

© Rakuten Group, Inc.