PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 [再録]

黒主山

黒主山

六角通から室町通に戻り、北に歩み始めれば、烏帽子屋町。黒主山のある町内です。

[撮影時期:2013年7月]

ここは町会所が現在はビルになっており、祇園祭の時に1階のフロアーが山の飾り席になるのです。

(町家は昭和47年に焼失。山は円山の収蔵庫に移されていたので無事だった。その後.5階建てのビルに。)

黒主山のご神体は歌人大伴黒主 (おおとものくろぬし) 。 桜の花を仰ぎ眺めている姿 を表しています。このご神体は江戸時代で、「寛政元年五月辻又七郎狛元澄作」の銘が記されているそうです。 謡曲「志賀」にちなんだものとされています。 (資料1,2)

右側の壁面に掛けられているのが胴掛、正面奥は見送です。

胴掛は2枚とも「草花胡蝶文」で復元新調されています。

この前掛は「萬暦帝龍王図」 。町内が保存する 萬暦帝の官服の図柄 を復元新調したものです。 (資料2)

水引は三方とも繻珍地に五彩の瑞雲が散らされた五爪龍の図 。波と岩が下辺部にあしらわれ、精巧な刺繍が施されているものです。

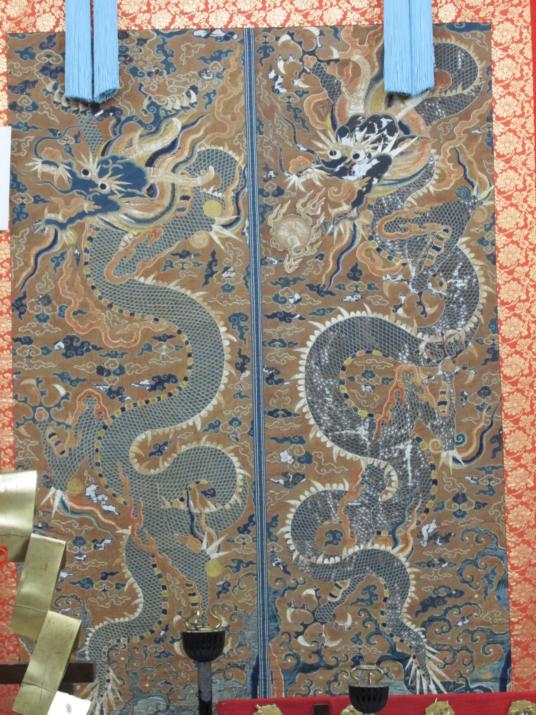

こちらは 飛龍文の後掛 です(部分図)。切付刺繍という珍しいもので復元新調されています。この後掛は巡行の写真を見ていただくとわかるのですが、 見送が掛けられるので、その陰になって当日は見ることができません。宵山の飾り席を経巡る愉しみは、こういうものを鑑賞できるということにもあります。

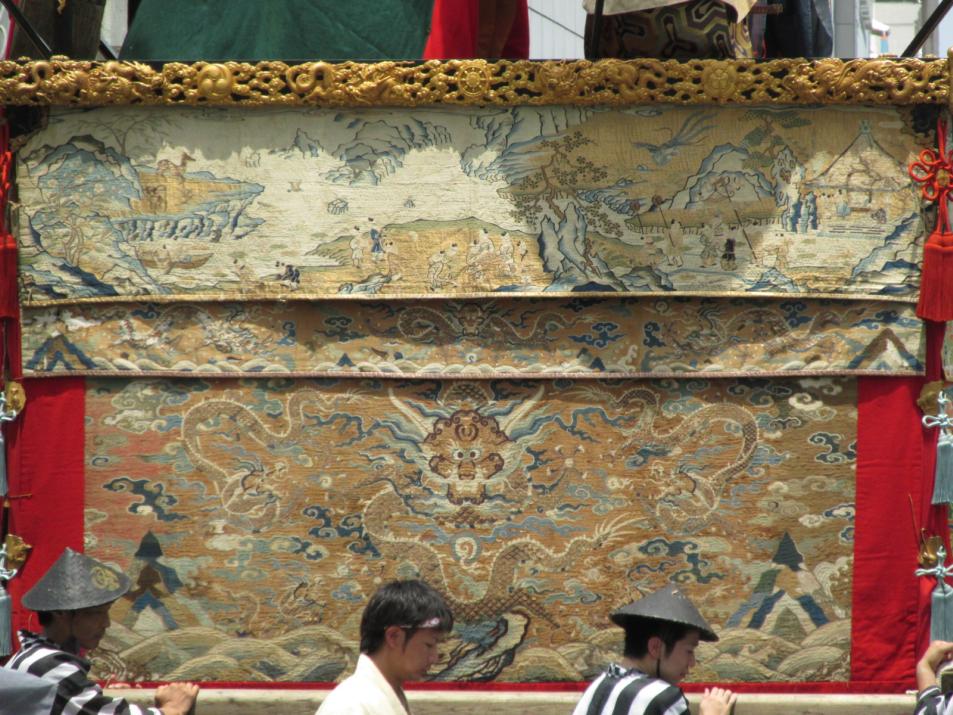

巡行日(17日)に四条河原町で黒主山が通るのを眺めることができました。

四条通から河原町通に単に左折するのではなく 交差点中央で山をぐるりと回転させてくれるのです。

たしか2回転してくれたと思います。

どこの角にいる観客も山の4面すべてを見ることができるので、歓声が湧きます。

宵山の飾り席では、ご神体の背後、向かって右手奥にの壁に掛けられていたのが、この見送です。 「瑞花宝散額唐子喜遊図」 は復元新調されたものですが、オリジナルは17世紀新時代の綴錦なのです。見送の上端帽額部 (もこうぶ) が「瑞花宝散額 (たからちらしがく) 80余名の唐子が様々な遊びを喜々として楽しんでいるという図柄 なのです。 もう1枚の見送とを毎年交替で使用されています。 2年続けて巡行を見ないと、黒主山すべてを見たことにはなりません。これは他の山鉾にも当てはまるところがあります。

やはり、祇園祭は 毎年その組み合わせの変化を様々な山鉾で楽しめる ということです。

もう1つの見送は「鳳凰牡丹図」 でこれも17世紀中期、清時代の作品です。こちらも復元新調されています。

黒主山の欄縁金具には、菊・紅葉・牡丹・芍薬・桐・椿・桜・松などが繊細に透浮彫されています。また、 長柄(担ぎ棒)は黒漆塗で、棒の先には、「黒」の文字が鋳出された金具が取り付けられている のです。黒の字に特徴がありますね。こちらの方が古い字形に似せているようです。 元々、黒は、「炎とけむり出しから成り、けむり出し口がまっくろになっていることを示して、くろの意を表わす。」 のだそうです (資料3) 。象形文字の下半分が「炎」であり、その一部分としての「火」なのです。「ひへん」が下にくると「れんが」という部首になるのですね。

黒主山の山に飾られ、大伴黒主が仰ぎ眺めた 桜の造花 は、「ちまきと同様、 戸口に挿すと魔除けになる といわれ、 巡行後に授与される 」 (資料2) そうです。ご神体、欄縁や懸装品が片付けられているときにお願いするとたぶんいただけるのでしょう。

(2年ほど前、船鉾の片付けを見学していて、船鉾の構造体を縛る縄の締めに造られた飾り部分を切断されているのをいただけるかと尋ねると、気持ちよくいただけましたので。)

巡行の一部や山鉾町に帰る山鉾の模様を写真に撮り、片付けの様子などを長めながら、再度黒主山に立ち寄ったときは、はや片付けがすべて終了してしまった後でした。

役行者山

室町通の黒主山のある烏帽子屋町の北側が役行者山のある町内、役行者町です。

役行者が一言主神を使って葛城と大峰の間に橋をかけたという伝承にちなむ山です 。そこで、山には三体のご神体が安置されます。

宵山で町会所を訪れると、ここも町家のい細い路地を奥に入らせてもらいます。

ここは 「にしのくら」と呼ばれる土蔵の中に等身大のご神体が並べて祀られています 。

中央が役行者 。神仏習合としては 「蔵王権現」 として知られているのに、なぜ、役行者に 「神変大菩薩」 という名が記されているのか?

役行者が亡くなったとされる大宝元年(701)年6月7日から没後1000年を経た江戸期、寛政10年に光格天皇が「神変大菩薩」の諡号を贈ったことによるのだとか。 (資料1)

向かって右手が「葛城神」 (かつらぎのかみ) 。この女神は葛城山の地主神なのでしょう。女神が両手で捧げている台には密教法具の一つにもなっている 「輪宝」 をのせています。「輪宝」は「諸禍摧破 (しょかさいは) 円満無彊 (むきょう) 」 (資料1) を願う象徴です。 インドでの初期仏教においては車輪の形は「法輪」、釈尊の教えを象徴するもの として仏足石とともに彫刻されました。仏像以前の信仰の対象表現でした。密教法具としての輪宝は「仏法の前にいっさいを従順させる意で、杵をあつめた意匠である」 (資料4) とか。いずれにしても葛城神に神仏習合の存在を感じます。

謡曲「葛城」に、この葛城神は自分の姿の醜さを恥じ入っている形で登場します。

左手には「一言主神」 (ひとことぬしのかみ) 。一言主神は延喜式の神名帳に載っている出雲系の大和国葛上郡 (かつらぎにます) 一言主神社のご祭神 。『日本書紀』に雄略天皇が4年春2月、狩りに行った葛城山の谷間で行き合ったという神 (資料5) です。「悪言も一言。吉言も一言。言離( ことさか 。事解放離 (こととけさか) る、即ち自ら解決する力をもつこと)の神葛城の一言主の大神なり」 (資料1) なのです。

鬼形で赤熊 (しゃぐま) を被り斧を携えた姿です。

座敷には、懸装品一式(水引、前掛、胴掛、見送など)や山の欄縁金具などが飾られています。

水引 :「唐子遊図」西山勘七作、二番水引は萌黄地龍文図

前掛 :岩牡丹胡蝶図と雲龍文様との三枚継ぎ(平成9年復元新調)

胴懸 :雲龍波濤文様の綴錦

見送 :龍文様のものを二枚合わせ 伝袋中上人請来の朝鮮軍旗

金地唐美人図綴錦 昭和57年復元新調 元は中国明朝の官工場製

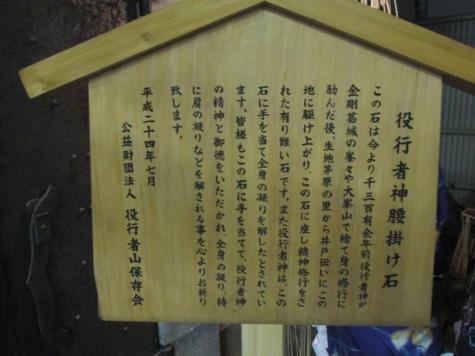

土蔵の傍、庭の一隅には、 「役行者神腰掛け石」 と称される石があります。

四条通で役行者山の通るのを眺めることができました。

この山の特徴は、朱大傘が2本掲げられていることです 。役行者は正面の洞の中に安置されていますが、ご神体が3体なので、葛城神と一言主神に掲げられているわけです。

雲龍文透高浮彫の欄縁金具にも、輪宝が彫られています。

17世紀前半の中国・明時代につくられた 「金地唐美人遊図」の見送 が昭和57年(1982)に復元新調されたもの。

他の山鉾町では、神事始めとしての「吉符入り」と八坂神社の神職による「清祓い」が行事として行われます。この役行者山だけにそれらに代わる特徴的な神事が行われるのです。7月14日に、聖護院派の僧侶が来られて、蔵に安置された3つのご神体に魂を入れる 「聖護院御参詣」 。そして、15日に、聖護院の山伏が来て、山の前で護摩を焚き、経をあげ供養するという 「聖護院護摩焚き」 。この2行事が行われるそうです。「今ではすっかり有名になってしまった護摩焚きも、実は戦後に祇園祭が復活したときに始まったものだという」とのこと。 これらの行事はやはりご神体の由来に関わるようです。あくまで町内は「祇園さん」(八坂神社)の氏子なのです。 (資料6)

一番最後に、再び役行者山に立ち寄ったのですが、

黒主山の北に位置するこの山も、片付けが終わり山の構造体だけが路上に残されていました。

撮った写真を改めて見ていて気づいたことがあります。

黒主山と役行者山の構造体を縛っている細引き縄が布糸製のものだ ということです。 私が過去見た範囲の鉾-船鉾、長刀鉾、函谷鉾などーは、藁製の縄が使用されていたと記憶するからです 。この点でも、また来年は違った山鉾の片付け後の様子を確かめて見たくなってきました。

つづく

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1)『祇園祭細見 山鉾篇』 松田 元 編並画 郷土行事の会発行

2)『写真で見る祇園祭のすべて』 島田嵩志著他 光村推古書院

3)『角川漢和中辞典』 貝塚・藤野・小野編 角川書店 p1259

4)『図説歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社 p380

5)『全現代語訳 日本書紀 上』 宇治谷 孟訳 講談社学術文庫 p289

6)『ドキュメント祇園祭 都市と祭と民衆と』 米山俊直 編著 NHKブックス

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

黒主山 ホームページ

祇園祭 :「京都新聞」

山鉾について 黒主山 :「祇園祭山鉾連合会」

役行者山保存会 ホームページ

山鉾について 役行者山 :「祇園祭山鉾連合会」

謡蹟めぐり 志賀 :「謡蹟めぐり 謡曲初心者の方のためのガイド」

葛城 :「謡曲をよむ」

法輪 :ウィキペディア

輪宝 収蔵品データベース :「奈良国立博物館)

葛城一言主神社 :ウィキペディア

葛城一言主神社 :「玄松子の記憶」

聖護院門跡 ホームページ

聖護院 :ウィキペディア

万暦帝 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -1 菊水鉾 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -2 船鉾 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -3 占出山、山伏山、伯牙山 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -4 鯉山 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -5 橋弁慶山と浄妙山 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -7 綾傘鉾 へ

観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -8 山鉾点描(宵山&巡行)へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 [再録]] カテゴリの最新記事

-

観照 [再録] 大阪 あべのハルカス初見聞… 2018.01.25

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -9… 2018.01.24

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -8… 2018.01.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.