PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

シリーズNo.1,2では、七条通と烏丸通の交差点、北西に位置する 東本願寺から西方向に歩き始め、その周辺をご紹介を途中まで行いました。 そこで、七条通をいずれ西に進む前に、 逆にJR京都駅前から七条通を東方向に歩いてみたいと思います。そのご紹介です。

冒頭にご紹介したのは、七条通から西洞院通を少し北に入ったところ、 西洞院正面下ル にある 茶道家元の一つ、「籔内家」の建物です。 前回までに触れていませんでしたので、まず補足してご紹介しておきたいと思います。

流祖は籔内剣仲紹智 で、武野紹鷗 (じょうおう) の最晩年の弟子だったそうです。千利休は兄弟子にあたるそうです。「剣仲」は文禄4年(1596)春屋 (しゅんおく) 和尚から授かった道号だとか。当初は下長者町新町に住まいしていたのですが、 寛永17年(1640)2月、二代月心軒の時に現在地に移った 草庵の茶と書院の茶を併せもっている藪内家の原点 」 (資料1) がここにあります。

1

1

表門

流祖の剣仲は、利休と古田織部との親交が深かったことから、、利休から茶室「雲脚」を織部から茶室「燕庵」と露地・表門等賜ったそうです。それがここに現存するのです。 「茶室・露地の図」が公開されています。こちらをご覧ください。

それでは、七条西陶院から東方向に歩みます。

七条烏丸から眺めた南方向の景色

烏丸通まで行くと、烏丸通の西側に東本願寺があります。ここはご紹介ずみです。そして、東本願寺の少し東には 「渉成園(枳穀邸)」 があります。

東本願寺から烏丸通を横切り、東西の通りである「中珠数屋通」を東に進むと渉成園(枳穀邸)の塀に突き当たります。

烏丸七条の交差点から七条通を東に歩くと、南北の通りである「間之町通」を一筋北に上がった交差点がこの渉成園のある区画の南西角になり、東西の通りが「下珠数屋町通」です。この交差点を少し北に上がると、この黒塗りの冠木門が見えます。

北は、「上珠数屋町通」、南は「下珠数屋町通」、西は「間之町通」、東は「河原町通」に囲まれた方形区画のところに所在します。

東本願寺の近くで、数珠を商う店や、数珠を製造する職人さんたちが集まって住んでいた地域だったのでしょうか。町名からそんな想像をしています。

渉成園は拙ブログで既に再録しご紹介しております。こちらからご覧いただけるとうれしいです。

(「スポット探訪 [再録] 京都・下京 「渉成園」(枳穀邸)細見」と題して、6回のシリーズでご紹介しています。)

七条烏丸から東に進むと、通りの北側に 「下京渉成小学校」 の建物が見えます。

ここ七条高倉の交差点の南東角に現在はこの民家があります。

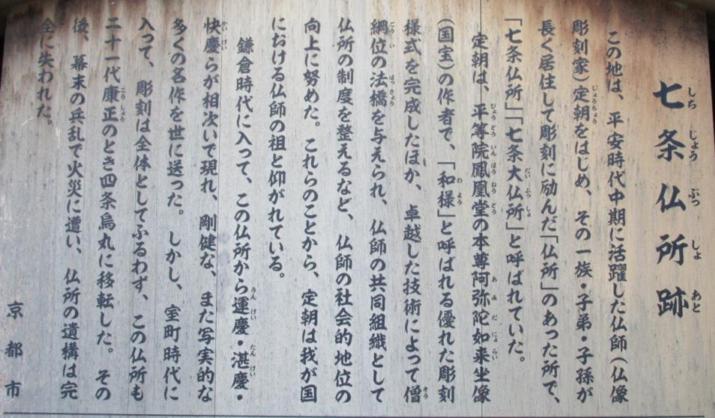

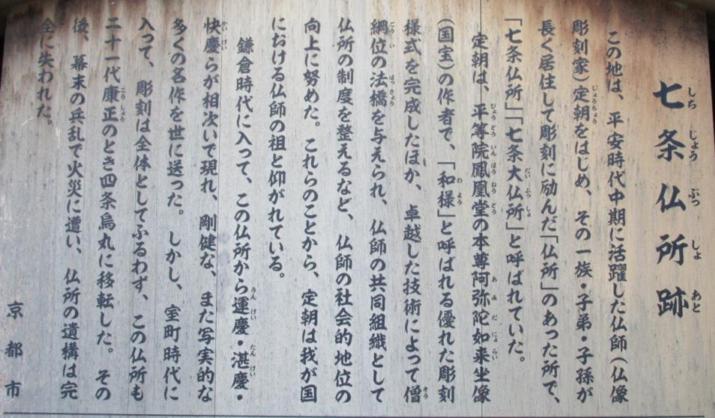

そこの生垣のところに、 「七条仏所跡」の駒札が立っています 。

平安時代後期の仏師として後に「定朝様式」と称される仏像のスタイルを創造した 「定朝」をはじめ、その一族・子弟・子孫がこの地に住み、仏像を制作する「仏所」を営んだ場所です。七条にあったので「七条仏所」「七条大仏所」と呼ばれたのです。

定朝は寄木造りによる仏像制作を完成させます。巨大な仏像制作が仏師の分担共同作業として確立するのです。たとえば、定朝を頂点とした仏師の共同組織としての仏所が制度として整っていったようです。

当時の定朝の活躍について、手許の本から引用し、ご紹介します。

「定朝の活躍は法成寺にとどまらず、宮中の造仏もしばしば担当した。万寿三年の中宮威子の御産祈祷の等身仏二十七体の造像にあたっては、定朝の下に大仏師二十人がおり、定朝をふくむ二十一人の大仏師の下に小仏師各五人がいた。定朝の工房の巨大な規模がわかるが、僧綱位に象徴される高い社会的地位は、組織を統率するために有効であったろう」 (資料3) 。 法成寺は藤原道長が建立した自分自身のためのお寺です。

定朝の代表作として現存するのは、宇治・平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像です。

定朝の没後、子の覚助が継承します 。 定朝の弟子・長勢は「三条仏所」を形成するようになります 。また 鎌倉時代になると、運慶・快慶など慶派と呼ばれる仏師が七条仏所を形成し、主流となっていきます。

橋の東詰めから見たところ

橋の東詰めから見たところ

高瀬川の上流側の景色(北方向)

七条通を横切り南に流れる高瀬川に「七条橋」が架かっています。

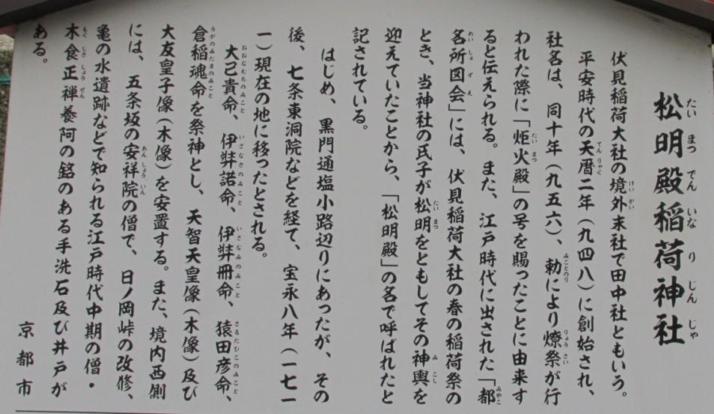

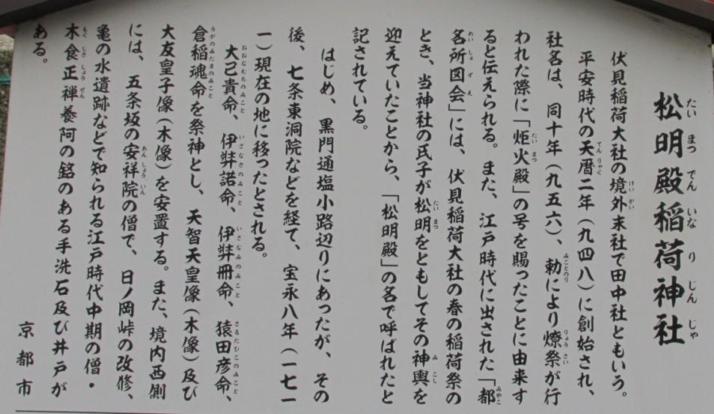

鴨川に架かる 「七条大橋」西詰の南側に、「松明殿稲荷神社」があります。

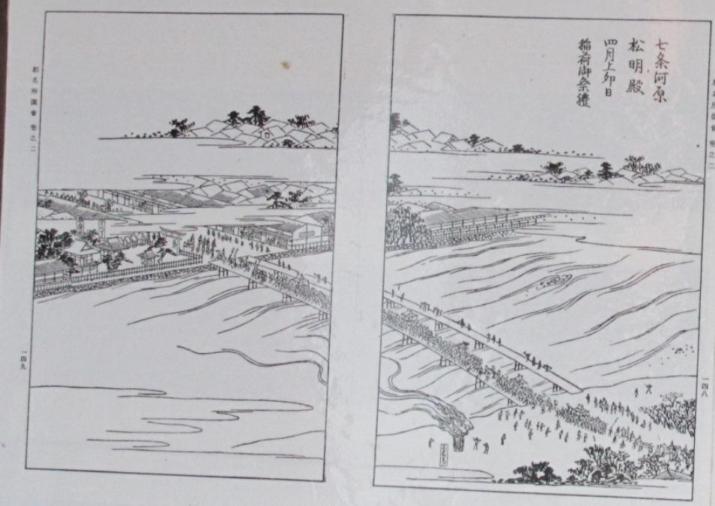

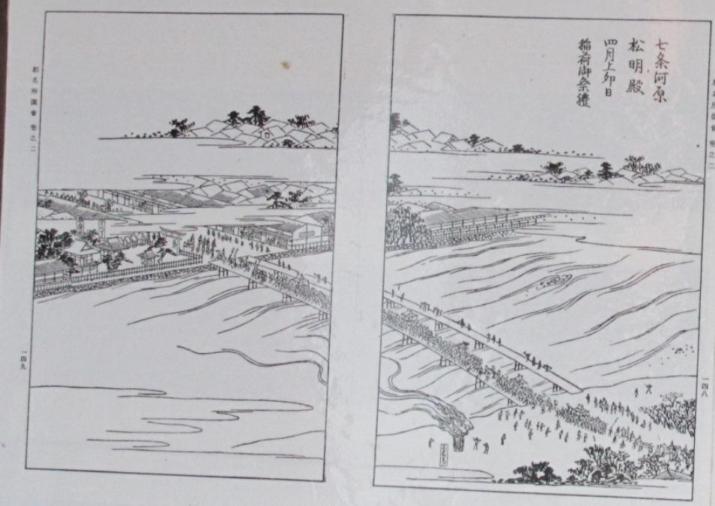

この絵が社殿のところに掲示されています。江戸時代に出版された『都名所図会』巻二に載っているもので、当時の七条大橋、七条河原での稲荷御祭礼を描いたものです。

この書では、「 炬火殿 (たいまつでん) 」という見出しで説明が加えられています。

「七条鴨川の西にあり。祭る所倉稲魂命 (うがのみたまのみこと) と風神を併せて天智天皇の勧請なり。また稲荷の祭礼の日、神輿臨幸の時、七条河原に於いて松明を照らし神輿を迎ふるなり。この社の旧例にして、故に名とす」と。

この書に、松明殿がここに移ってきたことを略記してます。手許の本によれば、校注者はさらに詳しい脚注を付記しています。

「松明 (たいまつ) 殿稲荷神社。伏見稻荷大社の境外末社。田中ノ社ともいう。もと下京区古御旅町(黒門通塩小路下ル)付近にあり、のち醒ヶ井通塩小路下ル松明町より七条東洞院を経て宝永8年、現在の七条大橋西南端、下京区稲荷町に移転」 (資料5)

いまは小さな境内ですが、一隅に宝暦2年夏に木食正禅養阿上人が寄贈したという 手洗と石井戸 があります。その右隣には 地蔵堂 の小祠もあります。

七条大橋

七条大橋

北東方向を眺めると、東山の町並の先に 東山の山々と比叡山 が見えます。

七条大橋東詰側

七条通から川端通の北向きを眺めたところ。

七条通から川端通の北向きを眺めたところ。

京阪電車は七条駅から終点の出町柳駅までは地下鉄となっています 。地下駅への出入口が東詰にあります。川端通を横断し、東に進むと、

京菓匠「七條甘春堂」

の小ぶりなお店があります。

京菓匠「七條甘春堂」

の小ぶりなお店があります。

大和大路との角に近いところにも、お店ができています。 こちらをご覧ください。

さらに先には、三十三間堂にほど近いところに、

「うぞふすい」で有名な老舗 「わらじや」

「うぞふすい」で有名な老舗 「わらじや」

長年見慣れたお店が見えます。創業400年以上の歴史のあるお店。

「 豊臣秀吉が入洛の際、この店でわらじを脱いで休憩したという。これが店名『わらじや』の由来 」と言います。 (資料6)

「う」は「鰻 (うなぎ) 」です。「ぞふすい」は漢字にすれば「雑炊」。「うぞふすい」を賞味されれば、雑炊の概念が変わるのでは・・・・。かなり昔ですが、おいしかったその記憶が残っています。

そして、 七条通は大和大路と交差します。

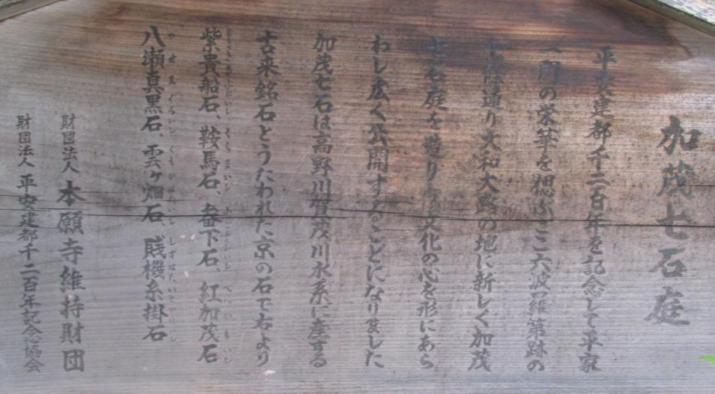

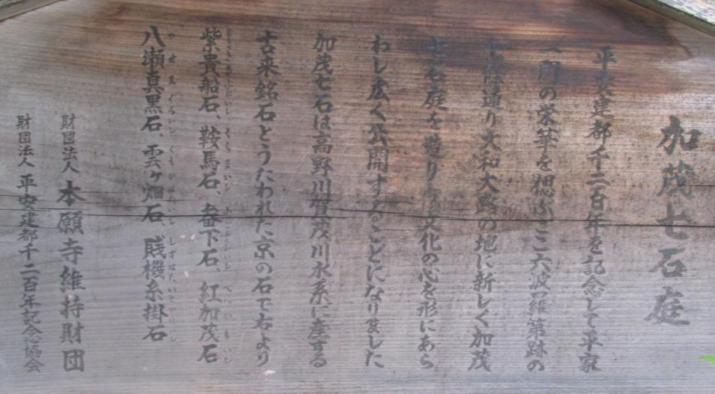

北西角に、 「加茂七石庭」という小さな空間が造形されています。

その西に七條甘春堂のもう一つのお店があります。

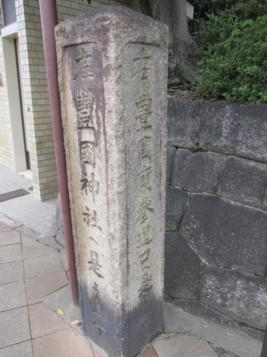

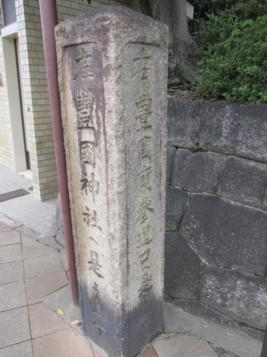

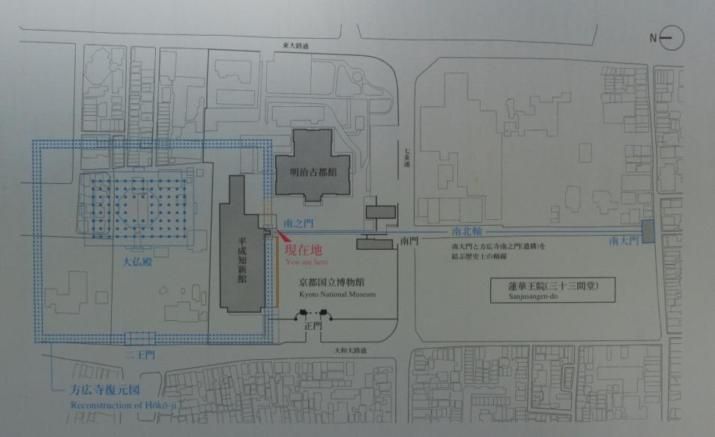

北東角に警察の派出所があり、その傍にこの道標(左)があります。そこから京都国立博物館の敷地となります。南東角から広がる境内が三十三間堂です 。大和大路の北東角にある 観光案内地図(右) を切り出しました。この地図は、左が北、右が南で、上辺が東、下辺が西という方位で描かれています。

大凡の位置関係をご理解いただけるでしょう。方位にご注意!

まずは大和大路を少し北に歩きましょう。

宮殿の入口を思わせる赤いレンガ造りの門と噴水の先に見える建物。

これ、 京都国立博物館の西側にある門 なのです。 正面の建物が、かつての博物館の建物。旧陳列館です。

現在は、 「明治古都館」 と名づけられています。

「平屋建・煉瓦造りのフレンチ・ルネッサンス様式の純然たる洋風建築」であり、「設計者は赤坂離宮を設計した片山東熊博士」 (資料7) 。重文に指定されています。

明治22年(1889)博物館創設が示達され、明治28年に竣工し、30年(1897)5月に開館式が行われたのが、この旧陳列館なのです。明治においては七条御料地と呼ばれていた場所で、現在の構内の西北部には、明治3年(1870)の拝仏棄釈により、歴代天皇の位牌を京都御所からここに移して霊牌殿を設けた「恭明宮 (きょうめいぐう) 」があった址だとか。この霊牌殿はその後東山泉涌寺に移管され、「恭明宮址」となったといいます。 (資料7)

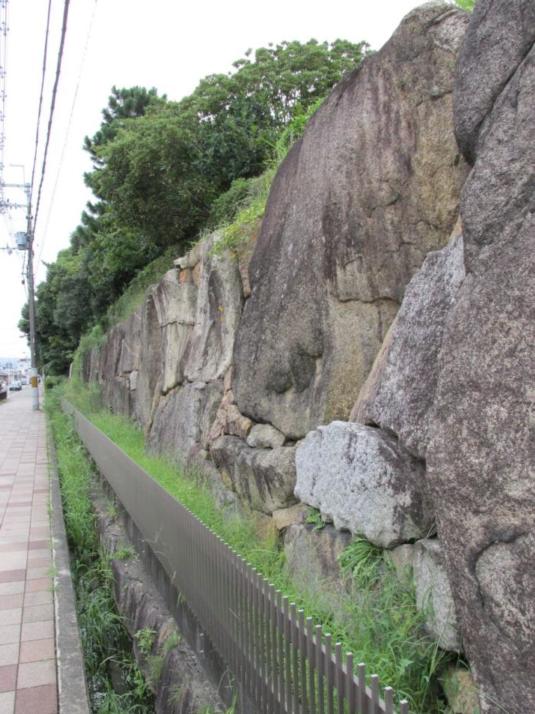

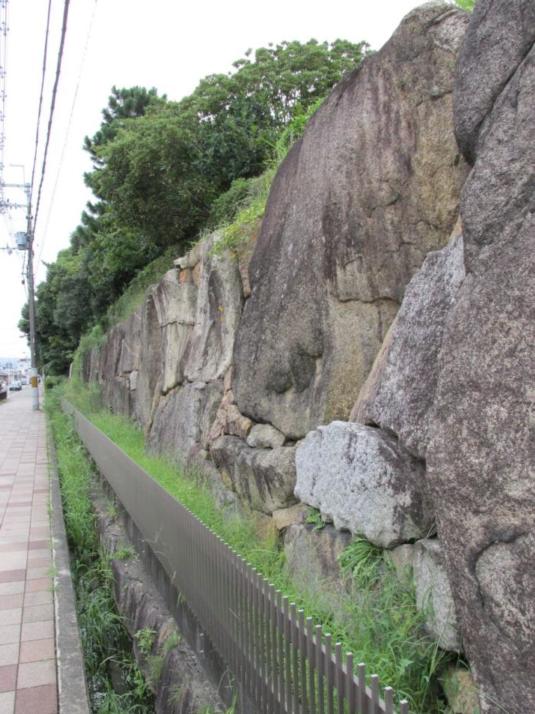

今は京博の敷地の一部にもなっていますが、巨大な石が積まれた石塁(石垣)がしばらく続きます。 これらの巨石は、豊臣秀吉がここに方広寺を創建するにあたり、秀吉配下の諸侯たちが、命を受け各地から巨石を集めて献上した結果できたもの 。豊臣家滅亡後、だれもわざわざこれだけの巨石を移設しようと思わないでしょう。お陰でこの石塁が現在まで残ったといえるかも知れません。

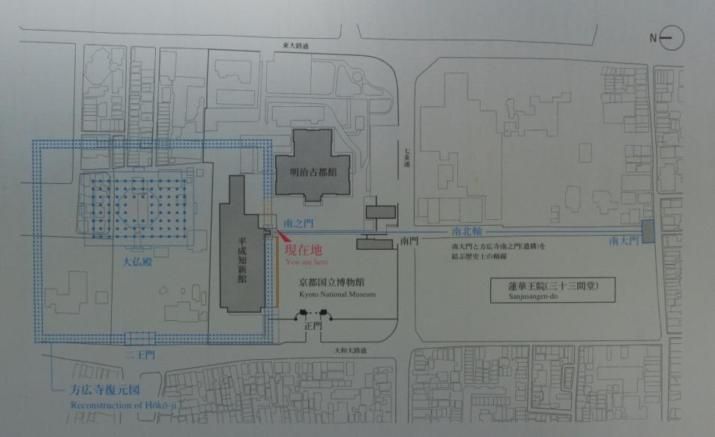

そこで、秀吉の創建した方広寺・大仏殿と京都国立博物館の位置関係です。

発掘調査の結果、この図に示された位置関係になるようです。

上記の旧陳列館に対し、新陳列館は地下1階、地上2階建ての鉄筋コンクリート造りとして、昭和41年(1966)10月に竣工したのです。しかし、これが平成になって取り壊され、ここに 「平成知新館」が新たに2014年9月に開館し、現在に至ります。

平成知新館については、こちらをご覧ください。

(「京都国立博物館 平成知新館 展示案内」京博のホームページ)

その先、京博の北隣りが 「豊国神社」

です。

その先、京博の北隣りが 「豊国神社」

です。

豊臣秀吉を祭神として、明治11年(1878)に方広寺大仏殿址の地に創設されました。

豊国神社の石段のところから西を眺めると、 「正面通」の先に町並とビルが見えます 。手前の幅広い道路が一区画先で半分以下の幅の「正面通」になってしまいます。この「正面通」は当初は西本願寺前まで通っていたのですが、今は、ここでご紹介している「渉成園」と「東本願寺」の敷地によって、分断されています。

この景色の左側手前は「耳塚公園」 です。その由来は、西隣にある「耳塚」に由来するのでしょう。

この公園の一隅には、 この辺りに下京第二十七区小学校があったことを示す石標 が建てられています。 明治天皇がここで休憩したことが、その隣の石碑に 縷々記されています。

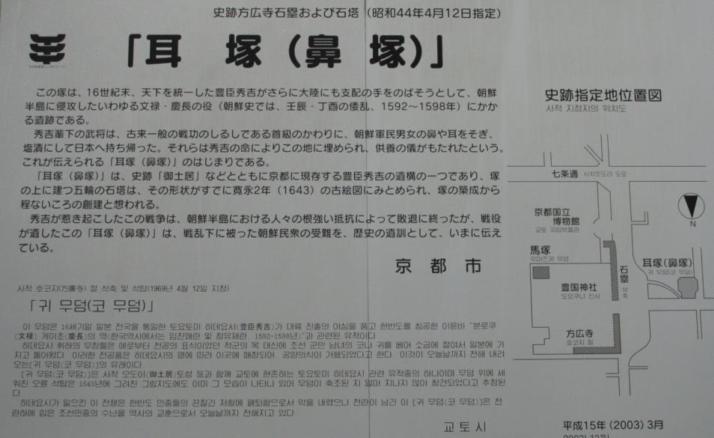

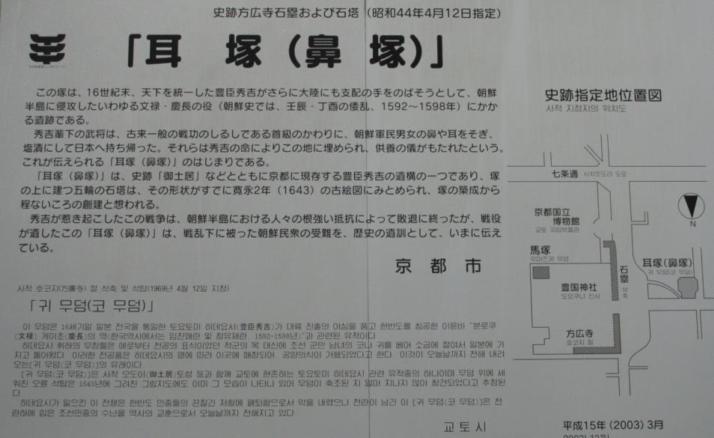

「耳塚」 はおぞましい歴史の遺物とも言えます。

16世紀末に豊臣秀吉が命じて行った朝鮮半島への侵攻である「文禄・慶長の役(1592~1598)」に関係する遺跡です。戦場における戦功のしるしとして敵方の首級を取るということが戦国時代に行われて来ました。文禄・慶長の役では、首級の代わりに、朝鮮軍民男女の鼻や耳を削ぎしるしとしたそうです。それを塩漬にして日本に持ち帰り、秀吉に軍功の証拠としたというのです。その後、「それらは秀吉の命によりこの地に埋められ、供養の儀がもたれたという。これが伝えられる『耳塚(鼻塚)』の始まりである」のです。塚の上に、五輪石塔が建てられていますが、寛永2年(1643)の古絵図には、その形状が既に描かれているようです。 (駒札より)

この耳塚は、歴史における反省材料としての遺訓といえます。

手許の本には、「一説に大仏鋳造のとき、鋳型の土を埋めて御影 (みえ) 塚と称したのが、あやまって耳塚とよばれるに至ったともいう」ということも収録しています。 (資料7)

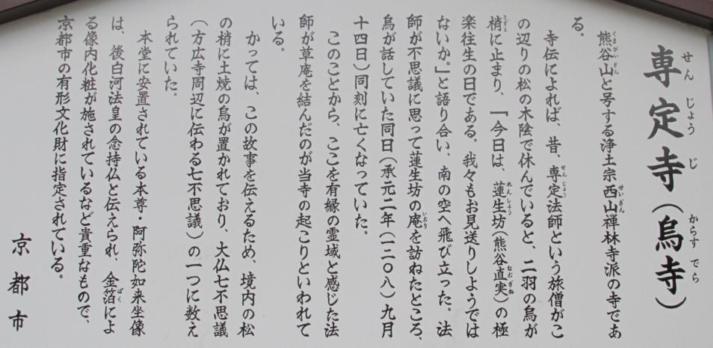

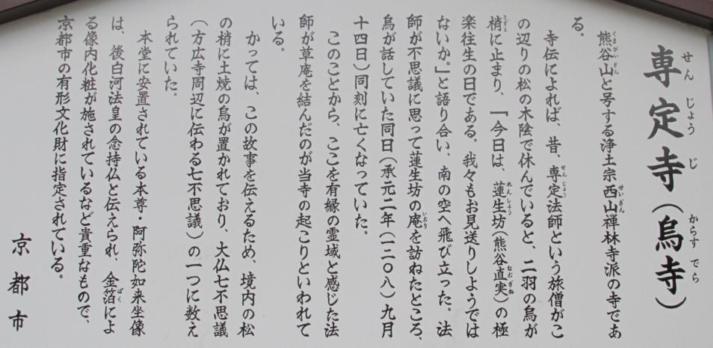

正面通を隔てて、この耳塚の北にあるのが 「専定寺」 です。 俗に「烏寺」 と呼ばれているそうで、そのいわれが寺伝にあり、駒札に興味深いエピソードが記されています。

蓮生坊則ち熊谷直実が出家した原因は『平家物語』に有名なエピソードとして出て行きます。法然の弟子となって出家した人。

このお寺は浄土宗西山禅林寺派です 。熊谷山という号は熊谷直実の熊谷に由来するのでしょうね。

駒札に記載の 本尊・阿弥陀如来坐像は平安末期の作 だそうです。他に、獅子と化して河におぼれた人を助けたという 「獅子地蔵」 (江戸)も安置されているとか。

さて、 豊国神社の北隣が現在の「方広寺」です。

さて、 豊国神社の北隣が現在の「方広寺」です。

方広寺(大仏殿)はその創設以来、天災、火災、人災(謀略)など様々な受難の結果、衰微の一途を辿ります。 現在の方広寺は、鐘銘に「国家安康・君臣豊楽」という語句を含む問題となった大梵鐘を架かげる鐘楼とその近くに本堂があるだけになっています 。大梵鐘と鐘楼は歴史の証拠物件として一見の価値があると思います。

七条大和大路の交差点から七条通を東に歩むと、 北側の歩道はこの赤煉瓦塀が続きます 。

これは、東側から眺めた七条通に面する西方向の景色です。通りを挟み、南側に三十三間堂があります。

この赤煉瓦塀のその先に、京都国立博物館の正門があります。

この画像の右側手前に京都国立博物館の受付所があります。

南側は蓮華王院(三十三間堂)の築地塀が続き、丁度京博の正門から七条通の反対側(南)に、

三十三間堂への入口があります。普段の観光客受け入れる通用門という感じの門です。

この門から見えるのが拝観受付の建物です。

この門の前の南北の道を南に行くと、連子窓のついた廻廊の中間に東大門があります。

そして、 南北の道の南端に「南大門」があり、その西には「太閤塀」が続きます。

三十三間堂は天台宗妙法院の境外仏堂という位置づけです。

もともとは、後白河上皇がこの辺りを法住寺御所として居住していたところです。長寛2年(1164)、御所内に一千一体の千手千眼観音像を安置し、蓮華王院と称したのが始まりです。堂内内陣の柱間が三十三間あることから、俗に三十三間堂と呼ばれるようになったのです。一方観音の慈悲が三十三相に示現するという法華経の経旨にも関わるようです。この仏堂の造営に尽力したのが平清盛です。そこから平氏が隆盛していく弾みがつくきっかけにもなるようです。これに先立つ天象2年(1132)清盛の父である忠盛が鳥羽上皇の御願のために得長寿院を造進するという行為を通じて、平氏隆盛の基盤を作っているのです。

毎年1月15日に行われる「通し矢」の行事は特に有名です。

南大門に至る通りを隔てて東側には、北側に 「養源院」 、南隣に 「法住寺」 があります。法住寺の門の前には 「法住寺殿址」の石標 が建てられています。そして、法住寺の背後、東には 「後白河天皇陵」 があります。

七条通は「東大路通」とT字路の交差点となります。

七条通は「東大路通」とT字路の交差点となります。

つまり、ここが七条通の東端になります。T字路の北西角が京都国立博物館です。

南西角が現在は「ハイヤット・リージェンシー・ホテル」になっています。

七条通の突き当たりが 「智積院」 で、 智積院の正門が位置します 。この正門の南側に智積院の寺域が広がっています。

阿弥陀ヶ峰の山頂に祀られる「豊国廟」に至る参道を隔てて北隣が「妙法院」の寺域です。智積院の東隣りは「新日吉神社」、さらにその東隣りに「京都女子大学」のキャンパスがあります。

これで、京都駅前から七条通の東方向を、その周辺を含めて大凡歩いたことになります。

拙ブログ記事として、今までに渉成園の他に、養源院・後白河天皇陵・法住寺・平成知新館・智積院をそれぞれご紹介しています。後掲の拙ブログ記事をご覧いただけるとうれしいです。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 籔内家の歴史 :「藪内家の茶」

2) 茶室・露地の図 :「藪内家の茶」

3) 『仏像 日本仏像史講義』 山本勉著 別冊太陽40周年特別記念号 平凡社 p162

4) 七条仏所 :「コトバンク」

5) 『都名所図会 上』 竹村俊則校注 角川文庫 p184-185

6) わらじや :「京都じっくり観光」(京都観光老舗サイト)

7) 『昭和京都名所圖會 洛東-上』 竹村俊則著 駸々堂 p109-131

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

籔内家の茶 籔内燕庵のオフィシャルホームページ

烏寺 隠れ京都案内~京の大仏七不思議(1)~ :「甘春堂」

京都国立博物館 ホームページ

蓮華王院 三十三間堂 ホームページ

法住寺殿址 HI010 :「フィールド・ミュージアム京都」

総本山智積院 ホームページ

妙法院 :「京都観光Navi」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 東本願寺・西本願寺・興正寺・梅小路公園 へ

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -2 丹波口・西鴻臚館跡・朱雀御旅所・権現寺・源為義公塚 へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 京都国立博物館 建物と庭 -1 平成知新館・明治古都館・噴水のあるエリア

4回のシリーズでご紹介しています。

スポット探訪 京都・東山 京都国立博物館 -1 トラりんと雪景色&庭散策

3回シリーズでご紹介しています。

観照 京のまちでみつけた秋 -1 京都国立博物館の庭

観照 京のまちでみつけた秋 -2 京都国立博物館・茶室 堪庵にて

観照 京のまちでみつけた秋 -3 蓮華王院南大門築地塀・後白河天皇御陵・養源院参道

観照&探訪 [再録] 京都・東山 京都国立博物館(十二天像展覧の折に)と法住寺門前、蓮華王院太閤塀

スポット探訪&観照 京都・三十三間堂 -1 本堂拝観、通し矢見物と回想

2回のシリーズでご紹介しています。

スポット探訪 [再録] 京都・東山 妙法院

スポット探訪 京都・東山 法住寺 -後白河上皇ゆかりの地-

スポット探訪 京都・東山 後白河天皇陵

スポット探訪 京都・東山 養源院

探訪 [再録] 2015年「京の冬の旅」 -4 智積院

スポット探訪 京都・東山 新日吉神宮 -1

2回のシリーズでご紹介しています。

シリーズNo.1,2では、七条通と烏丸通の交差点、北西に位置する 東本願寺から西方向に歩き始め、その周辺をご紹介を途中まで行いました。 そこで、七条通をいずれ西に進む前に、 逆にJR京都駅前から七条通を東方向に歩いてみたいと思います。そのご紹介です。

冒頭にご紹介したのは、七条通から西洞院通を少し北に入ったところ、 西洞院正面下ル にある 茶道家元の一つ、「籔内家」の建物です。 前回までに触れていませんでしたので、まず補足してご紹介しておきたいと思います。

流祖は籔内剣仲紹智 で、武野紹鷗 (じょうおう) の最晩年の弟子だったそうです。千利休は兄弟子にあたるそうです。「剣仲」は文禄4年(1596)春屋 (しゅんおく) 和尚から授かった道号だとか。当初は下長者町新町に住まいしていたのですが、 寛永17年(1640)2月、二代月心軒の時に現在地に移った 草庵の茶と書院の茶を併せもっている藪内家の原点 」 (資料1) がここにあります。

1

1表門

流祖の剣仲は、利休と古田織部との親交が深かったことから、、利休から茶室「雲脚」を織部から茶室「燕庵」と露地・表門等賜ったそうです。それがここに現存するのです。 「茶室・露地の図」が公開されています。こちらをご覧ください。

それでは、七条西陶院から東方向に歩みます。

七条烏丸から眺めた南方向の景色

烏丸通まで行くと、烏丸通の西側に東本願寺があります。ここはご紹介ずみです。そして、東本願寺の少し東には 「渉成園(枳穀邸)」 があります。

東本願寺から烏丸通を横切り、東西の通りである「中珠数屋通」を東に進むと渉成園(枳穀邸)の塀に突き当たります。

烏丸七条の交差点から七条通を東に歩くと、南北の通りである「間之町通」を一筋北に上がった交差点がこの渉成園のある区画の南西角になり、東西の通りが「下珠数屋町通」です。この交差点を少し北に上がると、この黒塗りの冠木門が見えます。

北は、「上珠数屋町通」、南は「下珠数屋町通」、西は「間之町通」、東は「河原町通」に囲まれた方形区画のところに所在します。

東本願寺の近くで、数珠を商う店や、数珠を製造する職人さんたちが集まって住んでいた地域だったのでしょうか。町名からそんな想像をしています。

渉成園は拙ブログで既に再録しご紹介しております。こちらからご覧いただけるとうれしいです。

(「スポット探訪 [再録] 京都・下京 「渉成園」(枳穀邸)細見」と題して、6回のシリーズでご紹介しています。)

七条烏丸から東に進むと、通りの北側に 「下京渉成小学校」 の建物が見えます。

ここ七条高倉の交差点の南東角に現在はこの民家があります。

そこの生垣のところに、 「七条仏所跡」の駒札が立っています 。

平安時代後期の仏師として後に「定朝様式」と称される仏像のスタイルを創造した 「定朝」をはじめ、その一族・子弟・子孫がこの地に住み、仏像を制作する「仏所」を営んだ場所です。七条にあったので「七条仏所」「七条大仏所」と呼ばれたのです。

定朝は寄木造りによる仏像制作を完成させます。巨大な仏像制作が仏師の分担共同作業として確立するのです。たとえば、定朝を頂点とした仏師の共同組織としての仏所が制度として整っていったようです。

当時の定朝の活躍について、手許の本から引用し、ご紹介します。

「定朝の活躍は法成寺にとどまらず、宮中の造仏もしばしば担当した。万寿三年の中宮威子の御産祈祷の等身仏二十七体の造像にあたっては、定朝の下に大仏師二十人がおり、定朝をふくむ二十一人の大仏師の下に小仏師各五人がいた。定朝の工房の巨大な規模がわかるが、僧綱位に象徴される高い社会的地位は、組織を統率するために有効であったろう」 (資料3) 。 法成寺は藤原道長が建立した自分自身のためのお寺です。

定朝の代表作として現存するのは、宇治・平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像です。

定朝の没後、子の覚助が継承します 。 定朝の弟子・長勢は「三条仏所」を形成するようになります 。また 鎌倉時代になると、運慶・快慶など慶派と呼ばれる仏師が七条仏所を形成し、主流となっていきます。

橋の東詰めから見たところ

橋の東詰めから見たところ高瀬川の上流側の景色(北方向)

七条通を横切り南に流れる高瀬川に「七条橋」が架かっています。

鴨川に架かる 「七条大橋」西詰の南側に、「松明殿稲荷神社」があります。

この絵が社殿のところに掲示されています。江戸時代に出版された『都名所図会』巻二に載っているもので、当時の七条大橋、七条河原での稲荷御祭礼を描いたものです。

この書では、「 炬火殿 (たいまつでん) 」という見出しで説明が加えられています。

「七条鴨川の西にあり。祭る所倉稲魂命 (うがのみたまのみこと) と風神を併せて天智天皇の勧請なり。また稲荷の祭礼の日、神輿臨幸の時、七条河原に於いて松明を照らし神輿を迎ふるなり。この社の旧例にして、故に名とす」と。

この書に、松明殿がここに移ってきたことを略記してます。手許の本によれば、校注者はさらに詳しい脚注を付記しています。

「松明 (たいまつ) 殿稲荷神社。伏見稻荷大社の境外末社。田中ノ社ともいう。もと下京区古御旅町(黒門通塩小路下ル)付近にあり、のち醒ヶ井通塩小路下ル松明町より七条東洞院を経て宝永8年、現在の七条大橋西南端、下京区稲荷町に移転」 (資料5)

いまは小さな境内ですが、一隅に宝暦2年夏に木食正禅養阿上人が寄贈したという 手洗と石井戸 があります。その右隣には 地蔵堂 の小祠もあります。

七条大橋

七条大橋北東方向を眺めると、東山の町並の先に 東山の山々と比叡山 が見えます。

七条大橋東詰側

七条通から川端通の北向きを眺めたところ。

七条通から川端通の北向きを眺めたところ。京阪電車は七条駅から終点の出町柳駅までは地下鉄となっています 。地下駅への出入口が東詰にあります。川端通を横断し、東に進むと、

京菓匠「七條甘春堂」

の小ぶりなお店があります。

京菓匠「七條甘春堂」

の小ぶりなお店があります。大和大路との角に近いところにも、お店ができています。 こちらをご覧ください。

さらに先には、三十三間堂にほど近いところに、

「うぞふすい」で有名な老舗 「わらじや」

「うぞふすい」で有名な老舗 「わらじや」

長年見慣れたお店が見えます。創業400年以上の歴史のあるお店。

「 豊臣秀吉が入洛の際、この店でわらじを脱いで休憩したという。これが店名『わらじや』の由来 」と言います。 (資料6)

「う」は「鰻 (うなぎ) 」です。「ぞふすい」は漢字にすれば「雑炊」。「うぞふすい」を賞味されれば、雑炊の概念が変わるのでは・・・・。かなり昔ですが、おいしかったその記憶が残っています。

そして、 七条通は大和大路と交差します。

北西角に、 「加茂七石庭」という小さな空間が造形されています。

その西に七條甘春堂のもう一つのお店があります。

北東角に警察の派出所があり、その傍にこの道標(左)があります。そこから京都国立博物館の敷地となります。南東角から広がる境内が三十三間堂です 。大和大路の北東角にある 観光案内地図(右) を切り出しました。この地図は、左が北、右が南で、上辺が東、下辺が西という方位で描かれています。

大凡の位置関係をご理解いただけるでしょう。方位にご注意!

まずは大和大路を少し北に歩きましょう。

宮殿の入口を思わせる赤いレンガ造りの門と噴水の先に見える建物。

これ、 京都国立博物館の西側にある門 なのです。 正面の建物が、かつての博物館の建物。旧陳列館です。

現在は、 「明治古都館」 と名づけられています。

「平屋建・煉瓦造りのフレンチ・ルネッサンス様式の純然たる洋風建築」であり、「設計者は赤坂離宮を設計した片山東熊博士」 (資料7) 。重文に指定されています。

明治22年(1889)博物館創設が示達され、明治28年に竣工し、30年(1897)5月に開館式が行われたのが、この旧陳列館なのです。明治においては七条御料地と呼ばれていた場所で、現在の構内の西北部には、明治3年(1870)の拝仏棄釈により、歴代天皇の位牌を京都御所からここに移して霊牌殿を設けた「恭明宮 (きょうめいぐう) 」があった址だとか。この霊牌殿はその後東山泉涌寺に移管され、「恭明宮址」となったといいます。 (資料7)

今は京博の敷地の一部にもなっていますが、巨大な石が積まれた石塁(石垣)がしばらく続きます。 これらの巨石は、豊臣秀吉がここに方広寺を創建するにあたり、秀吉配下の諸侯たちが、命を受け各地から巨石を集めて献上した結果できたもの 。豊臣家滅亡後、だれもわざわざこれだけの巨石を移設しようと思わないでしょう。お陰でこの石塁が現在まで残ったといえるかも知れません。

そこで、秀吉の創建した方広寺・大仏殿と京都国立博物館の位置関係です。

発掘調査の結果、この図に示された位置関係になるようです。

上記の旧陳列館に対し、新陳列館は地下1階、地上2階建ての鉄筋コンクリート造りとして、昭和41年(1966)10月に竣工したのです。しかし、これが平成になって取り壊され、ここに 「平成知新館」が新たに2014年9月に開館し、現在に至ります。

平成知新館については、こちらをご覧ください。

(「京都国立博物館 平成知新館 展示案内」京博のホームページ)

その先、京博の北隣りが 「豊国神社」

です。

その先、京博の北隣りが 「豊国神社」

です。豊臣秀吉を祭神として、明治11年(1878)に方広寺大仏殿址の地に創設されました。

豊国神社の石段のところから西を眺めると、 「正面通」の先に町並とビルが見えます 。手前の幅広い道路が一区画先で半分以下の幅の「正面通」になってしまいます。この「正面通」は当初は西本願寺前まで通っていたのですが、今は、ここでご紹介している「渉成園」と「東本願寺」の敷地によって、分断されています。

この景色の左側手前は「耳塚公園」 です。その由来は、西隣にある「耳塚」に由来するのでしょう。

この公園の一隅には、 この辺りに下京第二十七区小学校があったことを示す石標 が建てられています。 明治天皇がここで休憩したことが、その隣の石碑に 縷々記されています。

「耳塚」 はおぞましい歴史の遺物とも言えます。

16世紀末に豊臣秀吉が命じて行った朝鮮半島への侵攻である「文禄・慶長の役(1592~1598)」に関係する遺跡です。戦場における戦功のしるしとして敵方の首級を取るということが戦国時代に行われて来ました。文禄・慶長の役では、首級の代わりに、朝鮮軍民男女の鼻や耳を削ぎしるしとしたそうです。それを塩漬にして日本に持ち帰り、秀吉に軍功の証拠としたというのです。その後、「それらは秀吉の命によりこの地に埋められ、供養の儀がもたれたという。これが伝えられる『耳塚(鼻塚)』の始まりである」のです。塚の上に、五輪石塔が建てられていますが、寛永2年(1643)の古絵図には、その形状が既に描かれているようです。 (駒札より)

この耳塚は、歴史における反省材料としての遺訓といえます。

手許の本には、「一説に大仏鋳造のとき、鋳型の土を埋めて御影 (みえ) 塚と称したのが、あやまって耳塚とよばれるに至ったともいう」ということも収録しています。 (資料7)

正面通を隔てて、この耳塚の北にあるのが 「専定寺」 です。 俗に「烏寺」 と呼ばれているそうで、そのいわれが寺伝にあり、駒札に興味深いエピソードが記されています。

蓮生坊則ち熊谷直実が出家した原因は『平家物語』に有名なエピソードとして出て行きます。法然の弟子となって出家した人。

このお寺は浄土宗西山禅林寺派です 。熊谷山という号は熊谷直実の熊谷に由来するのでしょうね。

駒札に記載の 本尊・阿弥陀如来坐像は平安末期の作 だそうです。他に、獅子と化して河におぼれた人を助けたという 「獅子地蔵」 (江戸)も安置されているとか。

さて、 豊国神社の北隣が現在の「方広寺」です。

さて、 豊国神社の北隣が現在の「方広寺」です。

方広寺(大仏殿)はその創設以来、天災、火災、人災(謀略)など様々な受難の結果、衰微の一途を辿ります。 現在の方広寺は、鐘銘に「国家安康・君臣豊楽」という語句を含む問題となった大梵鐘を架かげる鐘楼とその近くに本堂があるだけになっています 。大梵鐘と鐘楼は歴史の証拠物件として一見の価値があると思います。

七条大和大路の交差点から七条通を東に歩むと、 北側の歩道はこの赤煉瓦塀が続きます 。

これは、東側から眺めた七条通に面する西方向の景色です。通りを挟み、南側に三十三間堂があります。

この赤煉瓦塀のその先に、京都国立博物館の正門があります。

この画像の右側手前に京都国立博物館の受付所があります。

南側は蓮華王院(三十三間堂)の築地塀が続き、丁度京博の正門から七条通の反対側(南)に、

三十三間堂への入口があります。普段の観光客受け入れる通用門という感じの門です。

この門から見えるのが拝観受付の建物です。

この門の前の南北の道を南に行くと、連子窓のついた廻廊の中間に東大門があります。

そして、 南北の道の南端に「南大門」があり、その西には「太閤塀」が続きます。

三十三間堂は天台宗妙法院の境外仏堂という位置づけです。

もともとは、後白河上皇がこの辺りを法住寺御所として居住していたところです。長寛2年(1164)、御所内に一千一体の千手千眼観音像を安置し、蓮華王院と称したのが始まりです。堂内内陣の柱間が三十三間あることから、俗に三十三間堂と呼ばれるようになったのです。一方観音の慈悲が三十三相に示現するという法華経の経旨にも関わるようです。この仏堂の造営に尽力したのが平清盛です。そこから平氏が隆盛していく弾みがつくきっかけにもなるようです。これに先立つ天象2年(1132)清盛の父である忠盛が鳥羽上皇の御願のために得長寿院を造進するという行為を通じて、平氏隆盛の基盤を作っているのです。

毎年1月15日に行われる「通し矢」の行事は特に有名です。

南大門に至る通りを隔てて東側には、北側に 「養源院」 、南隣に 「法住寺」 があります。法住寺の門の前には 「法住寺殿址」の石標 が建てられています。そして、法住寺の背後、東には 「後白河天皇陵」 があります。

七条通は「東大路通」とT字路の交差点となります。

七条通は「東大路通」とT字路の交差点となります。つまり、ここが七条通の東端になります。T字路の北西角が京都国立博物館です。

南西角が現在は「ハイヤット・リージェンシー・ホテル」になっています。

七条通の突き当たりが 「智積院」 で、 智積院の正門が位置します 。この正門の南側に智積院の寺域が広がっています。

阿弥陀ヶ峰の山頂に祀られる「豊国廟」に至る参道を隔てて北隣が「妙法院」の寺域です。智積院の東隣りは「新日吉神社」、さらにその東隣りに「京都女子大学」のキャンパスがあります。

これで、京都駅前から七条通の東方向を、その周辺を含めて大凡歩いたことになります。

拙ブログ記事として、今までに渉成園の他に、養源院・後白河天皇陵・法住寺・平成知新館・智積院をそれぞれご紹介しています。後掲の拙ブログ記事をご覧いただけるとうれしいです。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 籔内家の歴史 :「藪内家の茶」

2) 茶室・露地の図 :「藪内家の茶」

3) 『仏像 日本仏像史講義』 山本勉著 別冊太陽40周年特別記念号 平凡社 p162

4) 七条仏所 :「コトバンク」

5) 『都名所図会 上』 竹村俊則校注 角川文庫 p184-185

6) わらじや :「京都じっくり観光」(京都観光老舗サイト)

7) 『昭和京都名所圖會 洛東-上』 竹村俊則著 駸々堂 p109-131

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

籔内家の茶 籔内燕庵のオフィシャルホームページ

烏寺 隠れ京都案内~京の大仏七不思議(1)~ :「甘春堂」

京都国立博物館 ホームページ

蓮華王院 三十三間堂 ホームページ

法住寺殿址 HI010 :「フィールド・ミュージアム京都」

総本山智積院 ホームページ

妙法院 :「京都観光Navi」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 東本願寺・西本願寺・興正寺・梅小路公園 へ

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -2 丹波口・西鴻臚館跡・朱雀御旅所・権現寺・源為義公塚 へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 京都国立博物館 建物と庭 -1 平成知新館・明治古都館・噴水のあるエリア

4回のシリーズでご紹介しています。

スポット探訪 京都・東山 京都国立博物館 -1 トラりんと雪景色&庭散策

3回シリーズでご紹介しています。

観照 京のまちでみつけた秋 -1 京都国立博物館の庭

観照 京のまちでみつけた秋 -2 京都国立博物館・茶室 堪庵にて

観照 京のまちでみつけた秋 -3 蓮華王院南大門築地塀・後白河天皇御陵・養源院参道

観照&探訪 [再録] 京都・東山 京都国立博物館(十二天像展覧の折に)と法住寺門前、蓮華王院太閤塀

スポット探訪&観照 京都・三十三間堂 -1 本堂拝観、通し矢見物と回想

2回のシリーズでご紹介しています。

スポット探訪 [再録] 京都・東山 妙法院

スポット探訪 京都・東山 法住寺 -後白河上皇ゆかりの地-

スポット探訪 京都・東山 後白河天皇陵

スポット探訪 京都・東山 養源院

探訪 [再録] 2015年「京の冬の旅」 -4 智積院

スポット探訪 京都・東山 新日吉神宮 -1

2回のシリーズでご紹介しています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

-

探訪 [再録] 奈良 奈良国立博物館の庭か… 2018.01.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.