PR

Keyword Search

Comments

【赤のベルガモット… New! Gママさん

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

門から車で出てくるオバチャンに聞くと、中には庭園があり見学可能とのことで、

中に入らせていただいた。

再び冠木門がありその先に庭園が。

『今日是好日』と刻まれた石碑。『日々是好日』という言葉は知っていたが・・・。

純和風庭園。

大きな石灯籠が。

旧東海道に戻り、左手に『吉見神社』社標があったが300m程先とのことで訪ねなかった。。

『吉見神社』拝殿。

【 https://shigajinja.shiga-saku.net/e1093432.html

】より

その先、右手奥にあった祠。

そしてしばらく進むと石積みの隧道が姿を現した。

右手に『おもてなし処(休憩所)』があった。

このあたりの町では旧東海道を「きずな街道」と銘打って休憩所を整備しているようであった。

休憩所には、三雲城址の幟や猿飛佐助甲賀流忍者の里看板などがあり、

壁面に 「戦国時代の六角と甲賀忍者」 解説などが貼ってあった。

中には『三雲城址』と書かれた幟が。

応仁の乱の頃以降に、三雲氏が比高約200mの山に築城した典型的な山城跡。

1568年、織田信長の侵攻で、観音寺城が落城した後も、六角義賢・義弼父子はこの城に逃れ、

再起を図った。1570年に佐久間信盛に攻められ落城し、廃城。城の石垣は、水口岡山城の

築城の際に使われたとされる。遺構は、枡形の虎口や郭・土塁・壕・井戸などが、しっかりした

形で残る。城内の一角には巨大な八丈岩があり、六角氏の家紋・四つ菱が彫られている。

一帯は、ハイキングコースとして人気で、眼下に野洲川と、対岸の竜王方面の眺望が楽しめる。

と ネット情報から。

『猿飛佐助のふるさと 三雲城』

「真田幸村に仕え、真田十勇士の猿飛佐助は「三雲城主で三雲新左エ門賢持の子、

三雲佐助賢春」であり、幼少のころは三雲城で剣術や忍者の修行をしていた。

小説家司馬遼太郎氏は、小説「風神の門」において、猿飛佐助は三雲城がふるさとであると

実在説を支持している。」

令和元年の『近江中世城跡 琵琶湖一周のろし駅伝』ポスター。

23箇所の山城で一斉にのろしを上げる。その後スタート地点から順次のろしをつなぎ

琵琶湖一周をし、ゴール地点までのろしをリレーするのだと。

そして『大沙川隧道(おおすながわずいどう)』

大沙川は東海道の上を流れる天井川である。 奈良時代に奈良の仏教寺院や石山寺の造営時、

この辺りの木々が切り倒されて禿山となり、大雨の毎に土砂が流れ、川底が上がりいつしか

家や田畑よりも高くなったもので、川の氾濫を防ぐため、土手を高く築き直した結果、川の方が、

このように高いところを流れるようになったものである。

明治17年3月に県下最初の道路トンネルとして築造され、花崗岩の切り石積みの頑丈な構造で

地元では『吉永のマンポ』と呼ばれ親しまれている。

「日本最古の石造トンネルが湖南市吉永にある『大沙川腱道』で明治17年外国人技師を招いて

造られました。地元では「まんぽ」とトンネルのことを呼び『大沙川隨道』のことも

「吉永のまんぽ」と呼んでいます,

この「まんぽ」一説には鉱山などの「間歩(まぶ)」という穴から来たといわれます。またフランス人が

話していた「メインフルー」というトンネルつまりマンホールから来たという説もあります。

湖南では「まんぽ」ですが、地域により「まんぼ」「まんぼう」「まんぽり」などと変化しています。

そして2年後の明治19年東海道の夏見一針に『由良谷川隨道』と『家棟川隨道』が造られ、

大正6年野洲に『家棟隨道』が造られましたが、『家棟川隨道』は昭和54年.『家棟隨道』は

平成18年に撤去され、天井川の石造隨道は『大沙川隨道』と『由良谷川隨道』のみに

なりました。」

『大沙川隧道』の入口上部には『大沙川』の文字が。

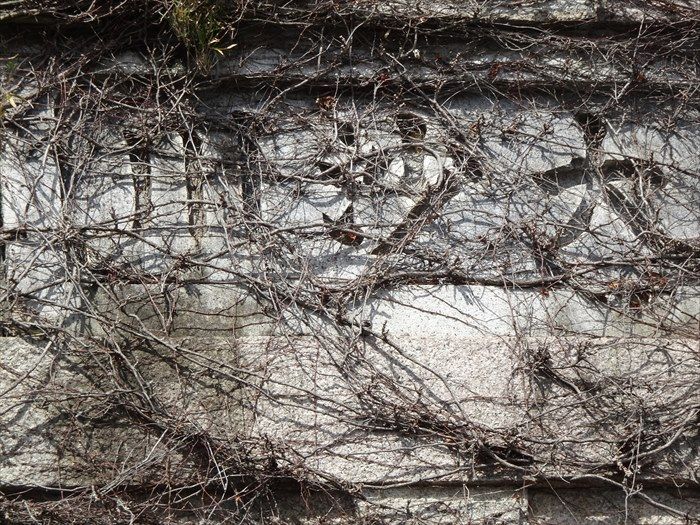

隧道の天井部の石積み。

そして『大沙川隧道』を潜ると、左手には『大沙川の隧道』、『弘法杉』の案内板が。

「大沙川の隧道

大沙川は、旧東海道の上を流れる天井川です。奈良時代に奈良の仏教寺院や石山寺の造営時、

この辺りの木々が切り倒されて禿山となり、大雨の毎に土砂が流れ、川底が上がり天井川に

なったと伝えられています。

当時三雲地区には天井川が多く、大沙川、由良谷川、家棟川もそれぞれ旧東海道と交差していた。

人々は、天井川に出会えば、土手を登り、小橋か浅瀬を渡って川越するという

「人馬通行ノ難所タル衆人ノ熟知スルところ」であった。

明治になると東海道を整備することとなり、その一環として天井川に隧道を掘って人馬の通行の

便宜を図ることになり、明治17年3月に県下最初の道路トンネルとして築造された。

全長16.4m、高さ4.6m、幅4.4m、半円アーチ形天井、壁は花崗岩の切石積みという

立派で頑丈な構造で造られており、地元では「吉永のマンボ」と呼ばれ親しまれている。

また、このトンネルの上には弘法大師の伝説で伝えられている樹齢750年の「弘法杉」が

聳えている。」

天井川の『大沙川』は両脇をコンクリートで固め、幅約1m程度の水路になっており

この日は全く水が流れていなかった。

『八丈岩・三雲城址』にはこの山路を上って行くようだ。

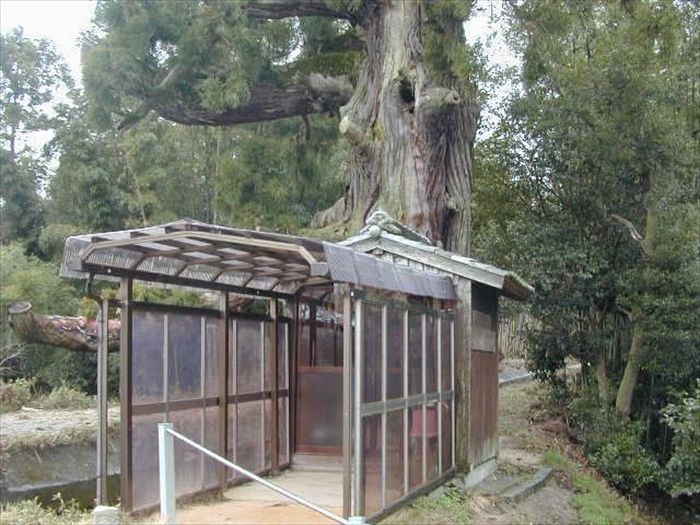

隧道の上には、推定樹齢750年の『弘法杉』が聳えていた。

その下には『弘法堂』。

石段を上って『弘法堂』へ。

『大杉弘法堂』を正面から。

『弘法堂』内部には『弘法大師像』が安置されていた。

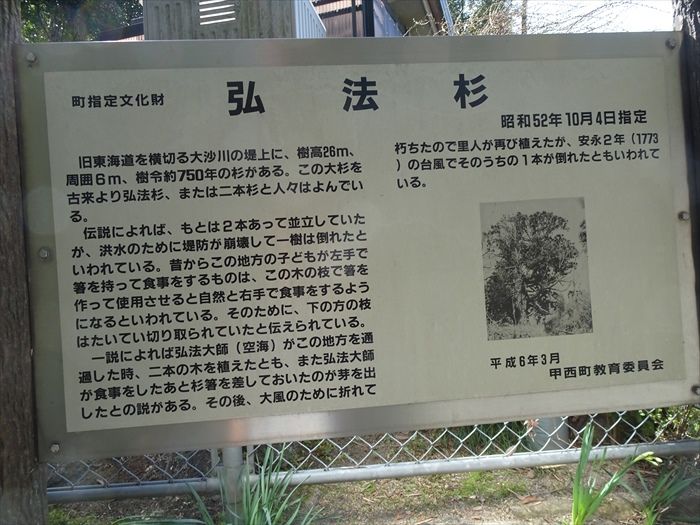

「弘法杉

旧東海道を横切る大沙川の堤上に、樹高26m、周囲6m、樹令約750年の杉がある。

この大杉を古来より弘法杉、または二本杉と人々はよんでいる。

伝説によれば、もとは2本あって並立していたが、洪水のために堤防が崩壊して一樹は倒れたと

いわれている。 昔からこの地方の子どもが左手に箸を持って食事をするものは、この木の枝で

箸を作って使用させると自然と右手で食事をするようになるといわれている。

そのために、下の方の枝はたいてい切り取られていたと伝えられている。

一説によれば弘法大師(空海)がこの地方を通過した時、二本の木を植えたとも、また

弘法大師が食事をしたあと杉箸を差しておいたのが芽を出したとの説がある。

その後、大風のために折れて朽ちたので里人が再び植えたが、安永2年(1773)の台風で

そのうち1本が倒れたともいわれている。」

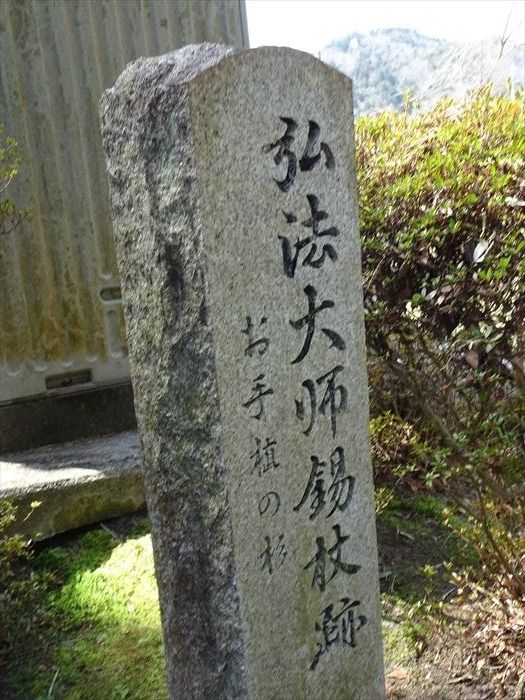

『弘法大師錫杖跡碑』。

浄土宗の『吉祥山 西往寺』をズームで。

西往寺は、貞享2年(1685)吉祥房が中興し、明治期以後知恩院に属した。

また、西往寺は甲賀組第一部法然上人二十五霊場第21番であり、

境内には一石六体地蔵尊などがある。

『大沙川隧道』を振り返る。

『大沙川隧道』を抜けた後、左に急カーブしており見通しが悪い場所となっていた。

左手に『三雲城跡 1.7km』案内板。

「東海道五十三次 石部宿 三雲城跡と八丈岩

三雲城は山の中腹(標高三百四十メートル)の八丈岩付近に安土の観音寺城主佐々木六角高頼の

逃げ込み用の本城として長亨二年(一四八八)三雲典膳に築かせた。

しかし織田信長の京都侵攻で、信長の家臣佐久間信盛に攻撃を受け、元亀元年(一五七○)

山裾にある三雲屋敷と共に落城した。 城跡には石垣の枡形虎口や、石組の古井戸、

八丈岩の背後の巨岩群の中に六角氏の家紋「四つ目結」が刻まれた岩も残っている。」

『浄土宗 吉祥寺山 西往寺』寺標が左手に。

更に旧家の続く旧東海道を進む。

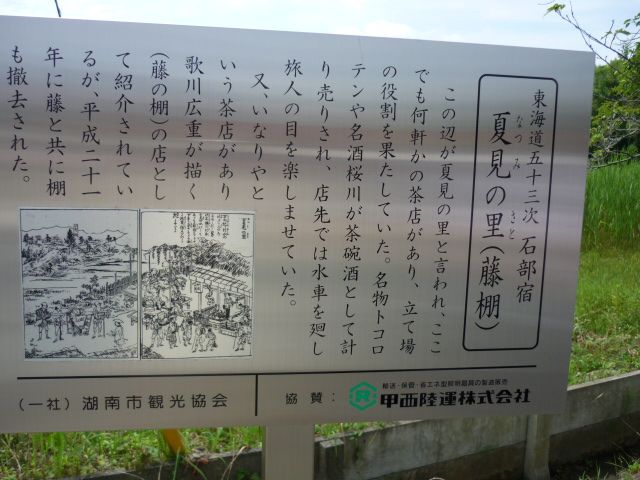

十字路の左手にあったのが『夏見の里(藤棚)』案内板。

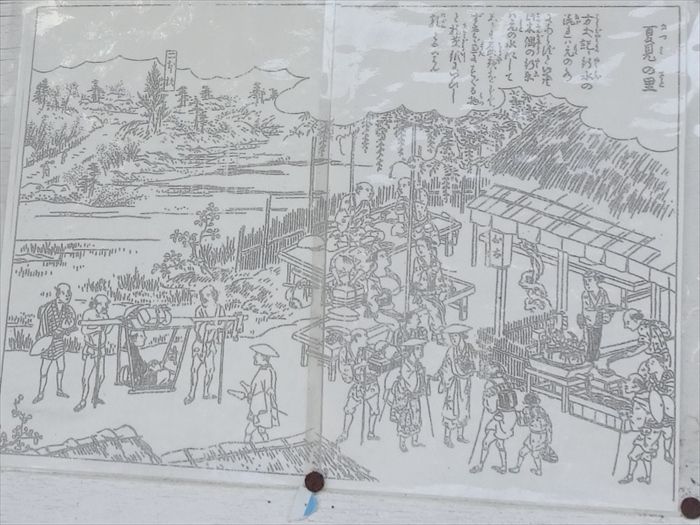

「この辺が夏見の里と言われ、ここでも何軒かの茶店があり、立て場の役割を果たしていた。

名物のトコロテンや名酒桜川が茶碗酒として計り売りされ、店先では水車を廻し旅人の目を

楽しませていた。

又、いなりやという茶店があり歌川広重が描く(藤の棚)の店として紹介されているが、

平成二十一年に藤と共に棚も撤去された。」

左手に折れ『盛福寺』を訪ねる。『観音寺』はその奥に。

『浄土宗 盛福寺』寺標。

『盛福寺 山門』。

『盛福寺』境内。

『せいし丸さま』。

法然上人は平安の末、長承2年(1133)4月7日、美作国(現在の岡山県)久米南条稲岡庄に

押領使・漆間時国(うるまのときくに)の長子として生まれ、幼名を勢至丸(せいしま

呼ばれた。

『水子地蔵尊』。

『盛福寺本堂』。

盛福寺は、元亀年間(1570-73)慶春が中興し、もと光明寺(現観音寺)の一院であった。

境内には、愛宕神社の境内社のほか、地蔵菩薩半跏像などがあると。

本堂に掛かる『金照山』の扁額。

『地蔵菩薩半跏像』。

『愛宕神社』。

『愛宕神社』内部。

『愛宕山常夜燈』。

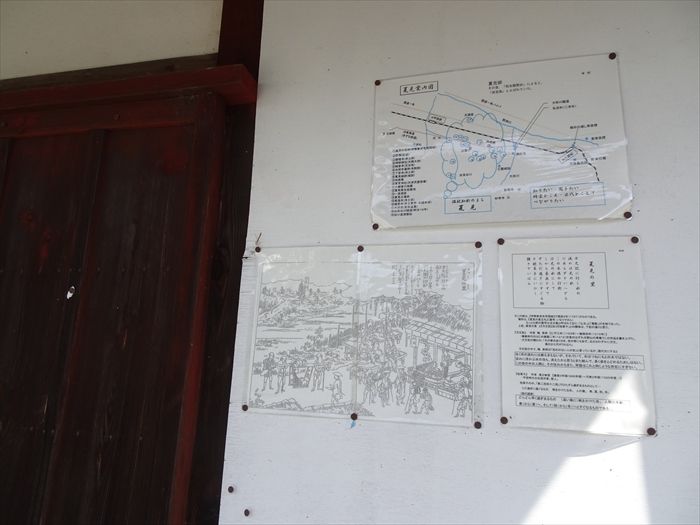

民家の壁には『夏美』地域の案内図が。

『夏見案内図』。

『夏見の里』。

夏見の里は石部宿の「立て場」の役割を果たしていたのだと。

立て場とは「江戸時代、街道で駕籠かきなどが杖を立て、駕籠や荷物をおろして休息した所」。

下の絵は説明板に載る絵で「伊勢参宮名所図会」から引用していると。

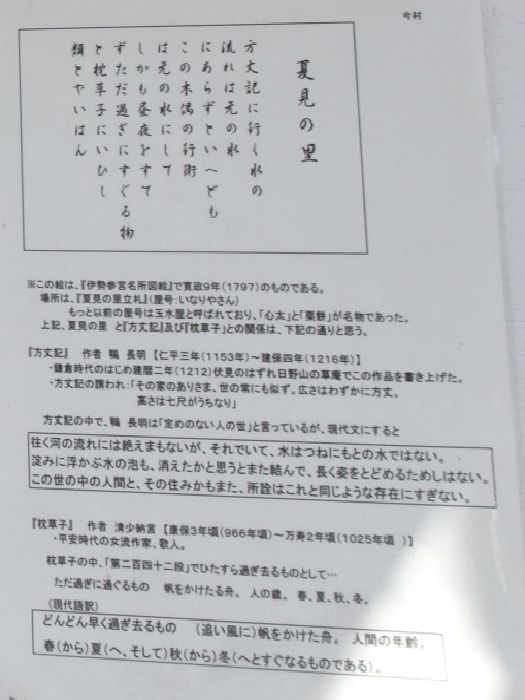

『夏見の里』

「方丈記に行く水の流れは元の水にあらずといへども、この木偶(にんぎょう)の行衛は、

元の水にして、しかも昼夜すてずただ過ぎにすぐる物と「枕草紙」にいひし類とやいはん」

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12