PR

Keyword Search

Comments

【赤のベルガモット… New! Gママさん

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

大津市逢坂1丁目の旧東海道を進む。

「日本一のうなぎ店 かねよ」の看板があった。

先に進むと、右カーブの手前右側にあったのが『弘法大師堂』。

門前右に寛政6年(1794)の弘法大師常夜燈、『逢坂山 弘法太子堂』寺標、

そして『弘法大師御舊蹟碑』が見えた。

ここは車が多く往来し、カーブで見えないこともあり、道路を渡るのは危険と判断し

道路の反対側から写真撮影した。中央に弘法堂があり、中には小さな弘法大師像が安置され、

脇の不動堂には阿弥陀如来像と不動明王像などの石仏が安置されているのだと。

『弘法大師堂』の先の道路脇にあった寛政6年(1794)の『逢坂常夜燈』。

更に右カーブの『逢坂』を上って行った。

左手の坂を上っていく道は『逢坂山 水車谷 不動尊道』と呼ばれているようであった。

更に切通しの如き『逢坂』を上って行く。

左の石垣に『車石』を描いたプレートが埋め込まれていた。

「大津ー京都間を結ぶ東海道は、米をはじめ多くの物資として利用されてきたが、この区間は、

大津側に逢坂峠、京都側に日ノ岡峠があり、通行の難所であった。

京都の心学者・脇坂義堂(わきさかぎどう)は、文化2年(1805)年に一万両の工費で、

大津八町筋から京都三条大橋にかけての約12kmの間に牛車専用通路として、車の轍を刻んだ

花崗岩の切石を敷き並べ牛車の通行に役立てた。これを車石と呼んでいる。」

いたずらであろうか?絵は黒く上塗りされてしまっていた。

本来ならば・・・・。

【 http://youyou.way-nifty.com/blog/2014/05/post-984e.html

】より

その先のこれは??

『逢坂』を上りきった右手に平成21年(2009)に完成した『逢坂の関記念公園』があった。

横断歩道手前にあったプレートには

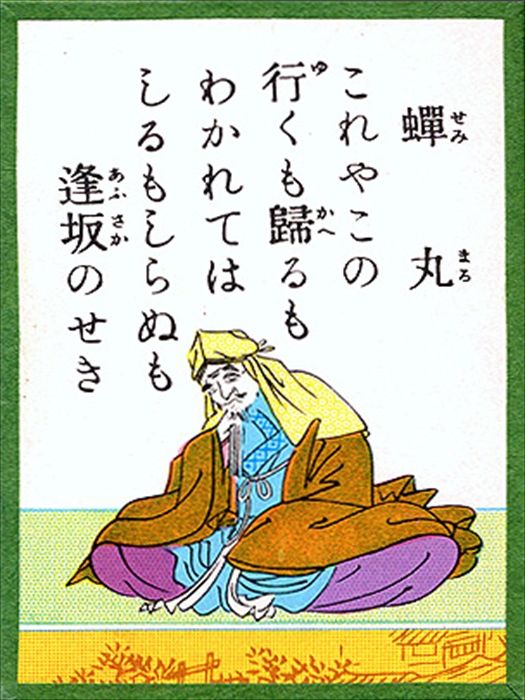

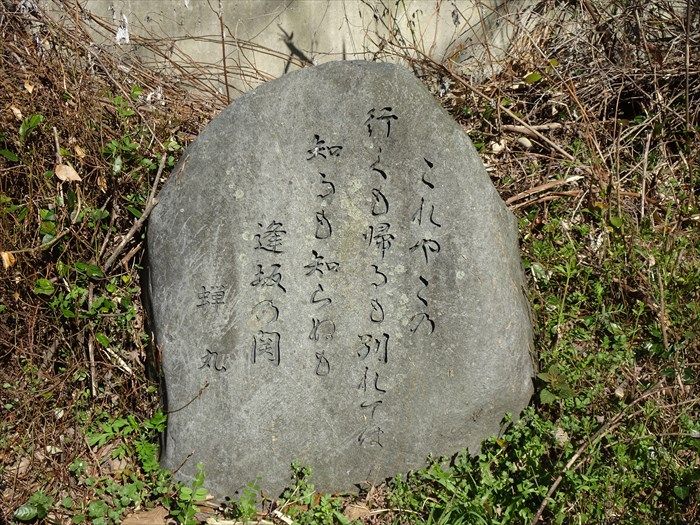

「蝉丸 これやこの ゆくも帰るも 別れては 知るもしらぬも 逢坂の関」と。

昔、子供の頃百人一首の遊び方の1つ「坊主めくり」をやったことを想い出したのであった。

その時のルールは確か

・絵が描かれた方の札=絵札(読み札)を使う。

シャッフルした絵札を、裏向きにして積む。(=山札)

・参加する人は、山札の周りに丸く円を描くように座る。

・順番を決め、参加者が順に山札から1枚づつ札を取る

・絵札が男性(殿)の場合、そのまま、自分の手札にする。

・絵札が僧侶(坊主)の場合、引いた人は自分の手札全てを捨てる。捨てた札は山札の横に置く。

・絵札が女性(姫)の場合、山札の横に置かれた札(坊主を引いた人が捨てた札)、

全てをもらう。

・山札が全てなくなった時、一番たくさん札を集めた人の勝ち。

その時の坊主札の代表がこの『蝉丸』の札であったのだ。

百人一種の『蝉丸』の一例。

しかし、姉からは “これは坊主じゃない” と言うような事を聞かされた記憶が

有ったような無いような・・・。

平家物語では、『蝉丸』は醍醐天皇の第四皇子となっているのだと。

【 http://photozou.jp/photo/show/215898/190839139

】より

寛政6年(1794)の逢坂『常夜燈』を見る。

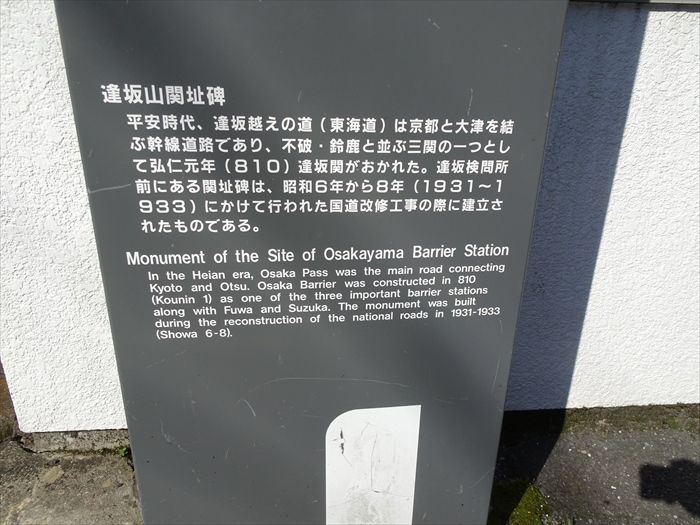

その横には『逢坂山関址碑』(右)と『関門の基礎蹟と手水石』(左)が。

横断歩道を渡り近づいて。

その左下には『関門の基礎蹟と手水石』が。

『逢坂山関址』碑。

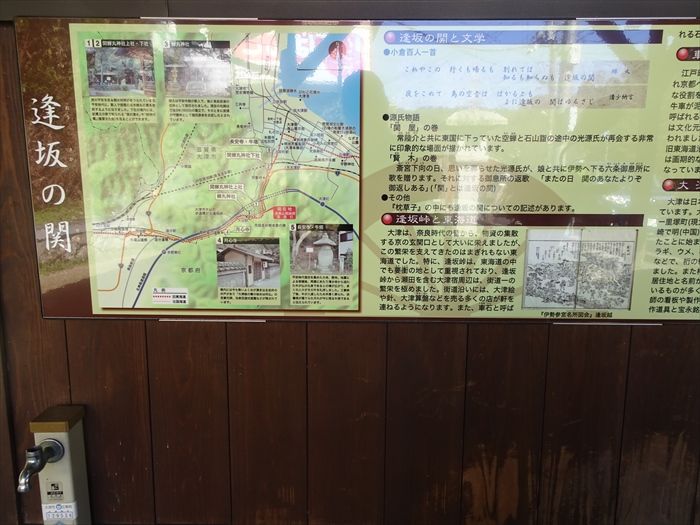

『逢坂の関』案内板。

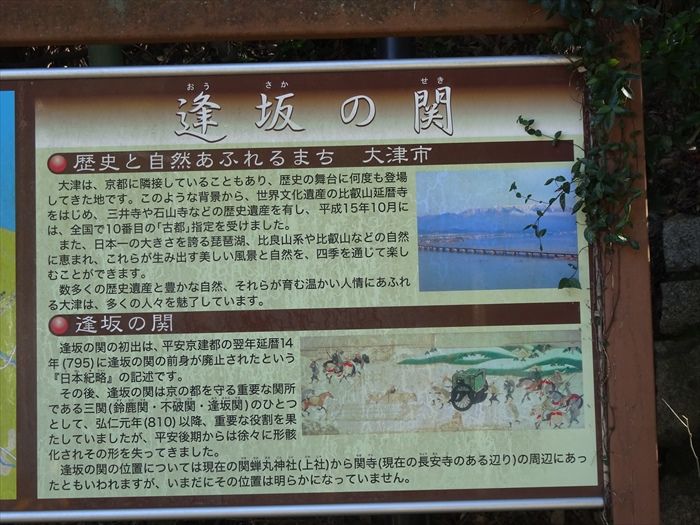

「逢坂の関

●歴史と自然あふれる町 大津市

このような背景から、世界文化遺産の比叡山延暦寺をはじめ、三井寺や石山寺などの

歴史遺産を有し、平成15年10月には、全国で10番目の「古都」指定を受けました。

また、日本一の大きさを誇る琵琶湖、比叡山系や比叡山などの自然に恵まれ、

これらが生み出す美しい風景と自然を、四季を通じて楽しむことができます。

数多くの歴史遺産と豊かな自然、それらが育む温かい人情にあふれる大津は、

多くの人々を魅了しています。

●逢坂の関

逢坂の関の初出は、平安京建都の翌年延暦14年(795)に逢坂の関の前身か廃止されたという

「日本紀略」の記述です。

その後、逢坂の間は京の都を守る重要な関所である三関(鈴鹿関・不破関・逢坂関)の

ひとつとして、弘仁元年(810)以降、重要な役割を果たしていましたが、平安後期からは徐々に

形骸化されその形を失ってきました。

逢坂の関の位置については現在の関蝉丸神社(上社)から関寺(現在の長安寺のある辺り)の周辺に

あったともいわれますが、いまだにその位置は明らかになっていません。」

現国道1号線の「瀬田川大橋」(滋賀県大津市瀬田1丁目)の上空からの写真か。

逢坂の関。

常夜灯の隣りに実際に使用された『車石』が埋め込まれていた。

ここ休憩所横壁にも別の『逢坂の関』案内板が。

左に

「周辺の社寺」

1・2 関蝉丸神社上社・下社

3 蝉丸神社

4 月心寺

5 長安寺・牛塔」

長安寺の牛塔と呼ばれる長安寺の重文・石造宝塔。高さ一丈(約3.3m)、八角型の礎石の上に

周囲16尺の巨大な壷形の塔身をおき、笠石をつけたもの。1018~22年に恵心僧都が再興した

折に、牛が大いに働き、その牛の供養のために造立されたと伝えられている。

【 https://ameblo.jp/teravist/entry-12543122827.html 】より

「逢坂の関と文学」

●小倉百人一首

これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関 蝉丸

夜をこめて 鳥の空音は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ 清少納言

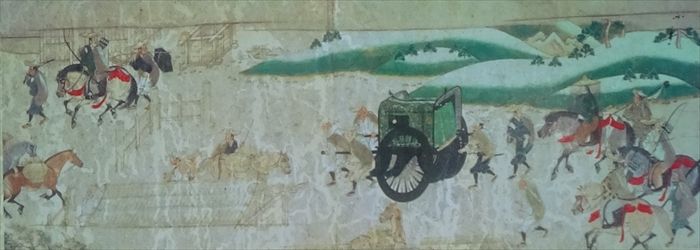

●源氏物語

「関屋」の巻

常陸芥と共に東国に下っていた空蝉と石山詣の途中の光源氏が再会する非常に印象的な

場面が描かれています。

「賢木」の巻

斎宮下向の日、思いを募らせた光源氏が、娘と共に伊勢へ下る六条御息所に歌を贈ります。

それに対する御息所の返歌

「またの日 関のあなたよりぞ 御返しある」(「関」とは逢坂の関)

その他

「枕草紙」の中にも逢坂の関について記述があります。

●「逢坂峠と東海道」

大津は、奈良時代の昔から、物資の集散する京の玄関口として大いに栄えましたが、

この繁栄を支えてきたのはまぎれもない東海道でした。特に、逢坂峠は、東海道の中でも

要塞の地とし重視されており、逢坂峠から瀬田を含む大津宿周辺は、街道一の繁栄を

極めました。街選沿いには、大津絵や針、大津算盤などを売る多くの店が軒を連ねる

ようになります。また、車右と呼ばれる石を敷き詰める街道の整備も行われました。

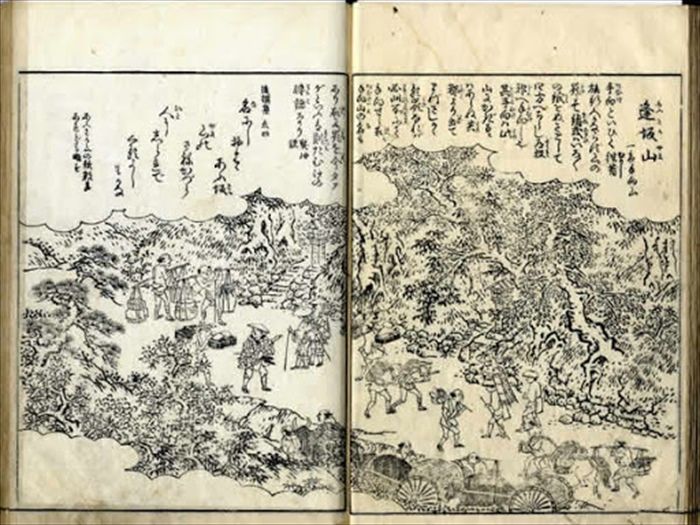

伊勢参宮名所図会 逢坂越

【 http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/news/1202.html 】より

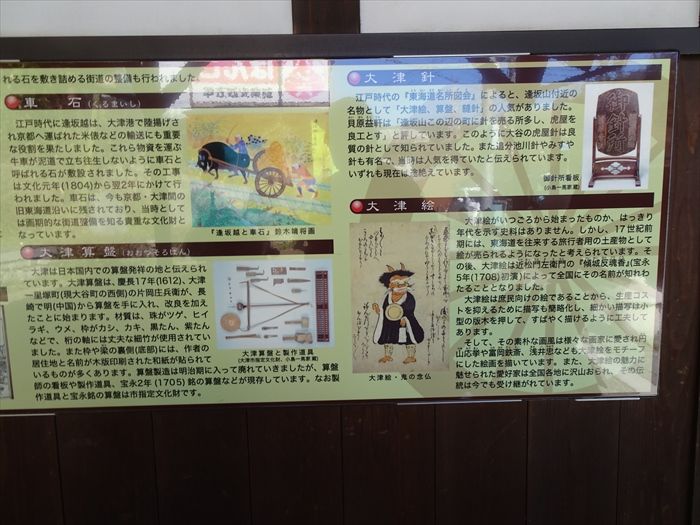

『車石、大津算盤、大津針、大津絵』案内板。

●車石

江戸時代に逢坂越は、大津港で陸揚げされ京都へ運ばれた米俵などの輸送にも重要な役割を

果たしました。 これら物資を運ぶ牛車が泥道で立ち往生しないように車石と呼ばれる石が

敷設されました。 その工事は文化元年(1804)から翌2年にかけて行われました。

車石は、今も京都・大津間の旧東海道沿いに残されており、当時としては画期的な街道整備を

知る重要な文化財となっています。」

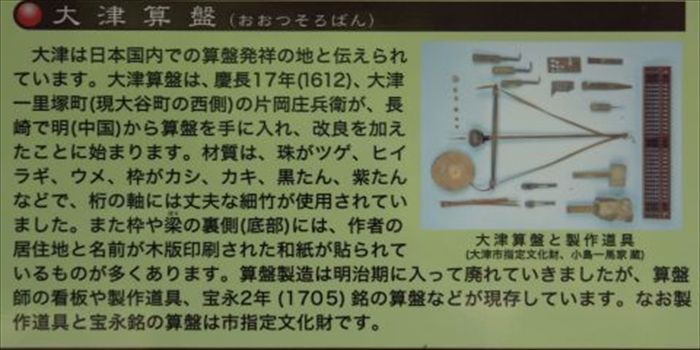

●大津算盤

大津は日本国内での算盤発祥の地と伝えられています。大津算盤は、慶長17年(1612)

大津一里塚町(現大谷町の西側)の片岡庄兵衛が、長崎で朝(中国)から算盤を手に入れ、

改良を加えたことに始まります。材質は、珠がツゲ、ヒイラギ、ウメ、枠がカシ、カキ、

黒たん、紫たんなどで、桁の軸には丈夫な細竹が使用されていました。また枠や梁の

裏側(底部)には、作者の居住地と名前が木版印刷された和紙が貼られているものも

多くあります。算盤製造は明治期に入って廃れていきましたが、算盤師の看板や製作道具、

宝永2年(1705)銘の算盤などが現存しています。なお製作道具と宝永銘の算盤は

市指定文化財です。

●大津針

江戸時代の「東海道名所絵図」によると、逢飯山付近の名物として「大津絵、算盤。縫針」の

人気がありました。貝原益軒は「逢坂山この辺の町に針を売る所多し。虎屋を良工とす」と

評しています。このように大谷の虎屋針は良質の針として知られていました。

また追分池川針やみすや針も有名で、当時は人気を得ていたと伝えられています。

いずれも現在は途絶えています。

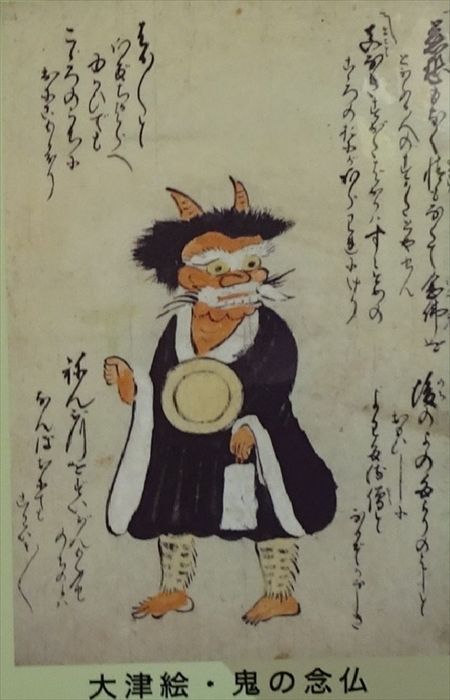

●大津絵

大津絵がいつごろから始まったものか、はっきり年代を示す史科はありません。

しかし、17世紀前期には、東海道を往来する旅行者用の土産物として絵が売られるように

なったと考えられています。その後、大津絵は近松門左衛門の「傾城反魂香」

(宝永5年(1708)初演)によって全国にその名前が知れわたることとなりました。

大津絵は庶民向けの絵であることから、生産コストを抑えるために描写も簡略化し、

細かい描写は小型の版木を押して、すぱやく描けるように工夫してあります。

そして、その素朴な画風は様々な画家に愛され円山応挙や富岡鉄斎、浅井忠なども大津絵を

モチーフにした絵画を描いています。また大津絵の魅力に魅せられた愛好家は全国各地に

沢山おられ、その伝統は今でも受け継がれています。

「逢坂峠と車石」 鈴木靖将画

【 https://kitahata55.co.jp/untiku/kengaku/neziri-bangai/01-kuruma-isi/kuruma-isi.htm 】

大津算盤 案内部をズームで。

御針所 看板

【 https://japan-geographic.tv/shiga/otsu-otani.html 】より

大津絵・鬼の念仏

『清少納言歌碑』

「 夜をこめて 鳥の空音は はかるとも 世に逢坂の 関はゆるさじ 」👈リンク。

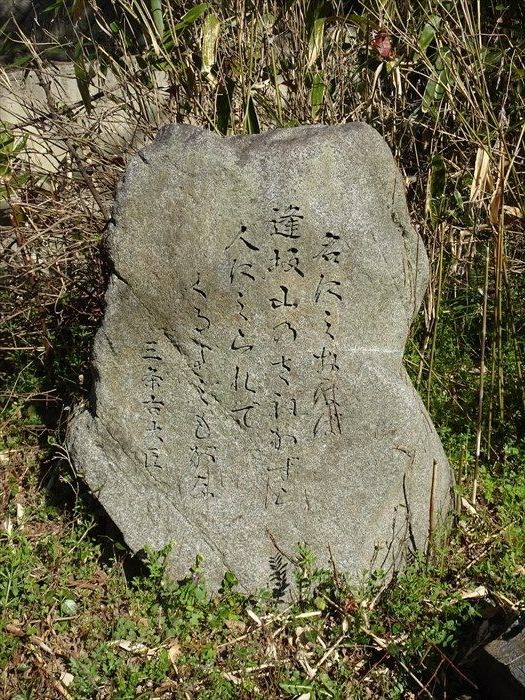

『三条右大臣歌碑』

「 名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな 」👈リンク。

『蝉丸歌碑』

「 是れやこの 行くもかへるも 別れては 知るもしらぬも 逢坂の関 」👈リンク。

右手の坂道の入口にあったのが『大津絵販売之地』碑。

逢坂の関では走井餅や算盤と並んで大津絵が旅人の間に人気があった。

大津絵とは江戸時代初期東海道53次の大津の宿場(大津の追分、大谷)で軒を並べ、

街道を行き交う旅人に縁起物として神仏画を描き売ったのがその始まりである。

浜大津の印鑑店「ハン六」の二代目松室六兵衛が明治時代にこの地で大津絵を刷って

売りさばいていたことを示していると。

『逢坂の関記念公園』の斜向かいに『地蔵堂』があったが、一体の地蔵尊が安置されていると。

地蔵堂を見ながら更に進む。

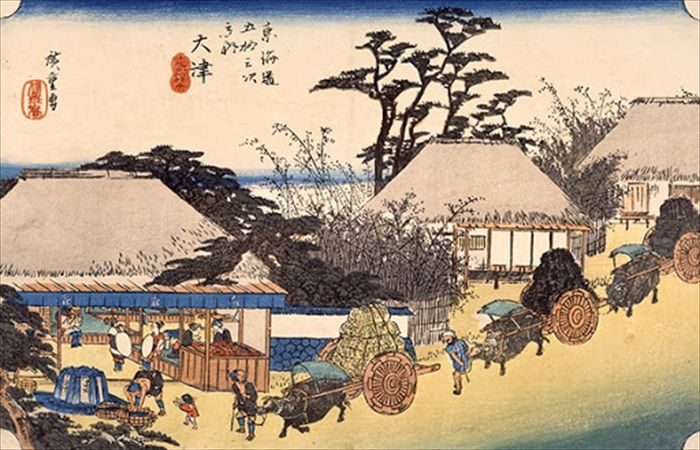

『東海道五拾三次 大津宿 走井茶店』。

■大津名物「走井餅」茶店、茶店、店の前に「走り井」がコンコンと湧き出ている。

牛車は、のんびり京都へ向かう。

『地蔵堂』の先に明治5年(1872)創業の老舗 『かねよ』という『うなぎ屋』が。

「寒うなぎは今が旬!!」の幟が。

現在では鰻は夏の土用の行事食ということになっているが、、江戸時代には冬の土用、

つまり立春前の寒中にも鰻を食べる風習があったと。これを寒鰻というのだと。

うなぎは冬のほうが脂が乗っているため、冬にうなぎを食べるのは理に適っていることを

初めて知ったのであった。

「鰻福感(まんぷくかん)」と。座布団一枚!!

道路の両側にあった老舗『かねよ』。

慶應時代の峠茶屋風景を暖簾に描いていた。

そして、残念ながら営業時間は、11時から20時(ラストオーダー)と。

『ウナギの上に極厚玉子焼きがのった日本一のきんし丼』を食べたかったが・・・。

【 https://minnanoshare.net/theme/200035291/ 】より

こちらでも。

【 https://tabelog.com/shiga/A2501/A250101/25002530/ 】より

大津市大谷町の旧東海道を更に進む。

老舗 『かねよ』の直ぐ先右手に『蝉丸神社』がここにもあった。

右手に『蝉丸神社』社標。

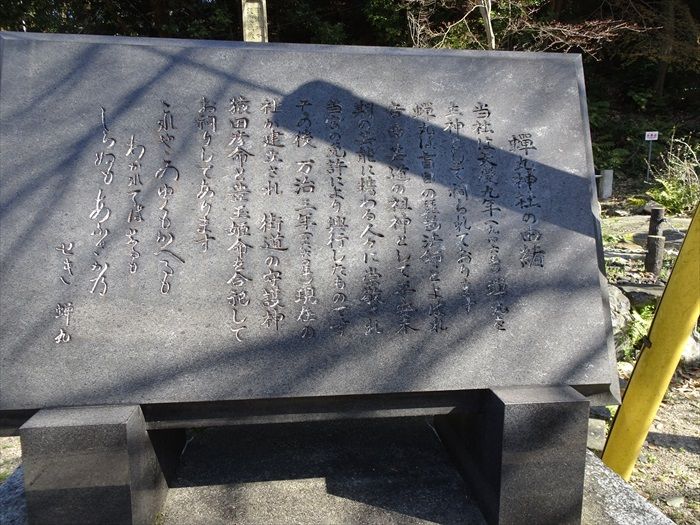

「蝉丸神社の由来

当社は天慶九年(九四六年)蝉丸を主神として祠られております。

蝉丸は盲目の琵琶法師とよばれ、音曲芸道の祖神として平安末期の芸能に携わる人々に崇敬され、

当宮の免許により興行したものです。その後、万治三年(一六六〇年)現在の社が建立され、

街道の守護神猿田彦命と豐玉姫命を合祀してお祀りしております。

これやこの ゆくもかへるも わかれては しるもしらぬも あふさか乃せき 蝉丸」

急傾斜の石段参道。

手前に元文5年(1740)の『蝉丸大明神常夜燈』と阿吽の『狛犬』。

上り詰めに建つ鳥居。見学はここまでで階段を降りる。

蝉丸神社「神楽堂」をネットから。

旧東海道に戻って坂道を下ると、左手の民家の植栽の中に道標が建っていた。

道標には、「右 京三条」、「左 伏見」 と刻まれていた。

右手の民家の前にあった『河合清楓荘』碑。

『元祖走井餅本家』

走井茶屋は、安藤広重作「東海道五十三次」の大津宿にも描かれているのだ。

「東海道の中でも最も栄えた大きな宿場でした。「走り井は逢坂大谷町茶屋の軒場にあり、

後の山水ここに走り下って湧き出づる事、瀝々として増減なく甘味なり」とある有名な

泉のある茶屋のありさまが描かれています。

米俵を運ぶ車が連なる図は、大消費地京都を間近にひかえ、物流の流通が盛んであった

ことが偲ばれます。」

『走り井餅』。

【 http://www.hashiriimochi.co.jp/shop/ 】より

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12