PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

先に進むと左手の民家前に『大津算盤の始路・片岡庄兵衛解説碑』が。

江戸時代、東海道筋のこの付近で売られていた大津算盤は、慶長十七年(一六一二)、

片岡庄兵衛が、明国から長崎に渡来した算盤を参考に、製造を始めたものと伝える。

同家は以後、この碑の西方にあった一里塚付近(旧今一里町)で店を構え、幕府御用達の

算盤師になったという。 なお昭和初期まで、この碑の場所にも同家のご子孫が住まわれていた。」

この石碑は、見落としていたが、旅友Sさんに教えていただき50m程引き返して撮影。

左手に『月心寺』。

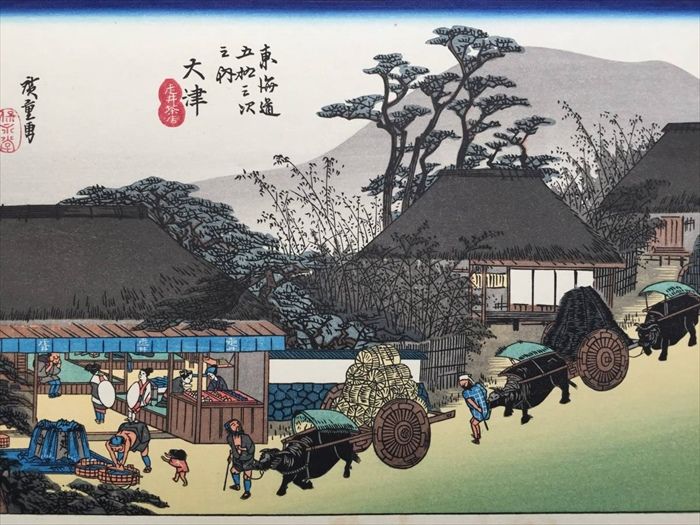

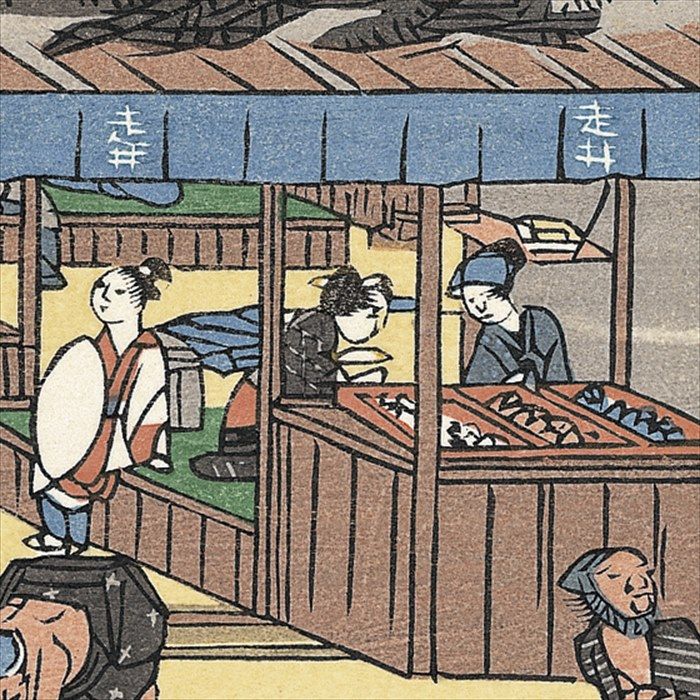

「東海道五十三次 大津宿 保永堂版」に描かれている井戸「走井」が残る寺。

「走井餅」が名物として親しまれた「走井茶屋」。

名前の由来となった清水の湧き出る井戸「走井」。

作られていた。

今も残る、走井の月心寺。

内部の走井庭園の特別公開は2019年度まで週末行っていたようだが、2020年は

実施しない事になったようだ。

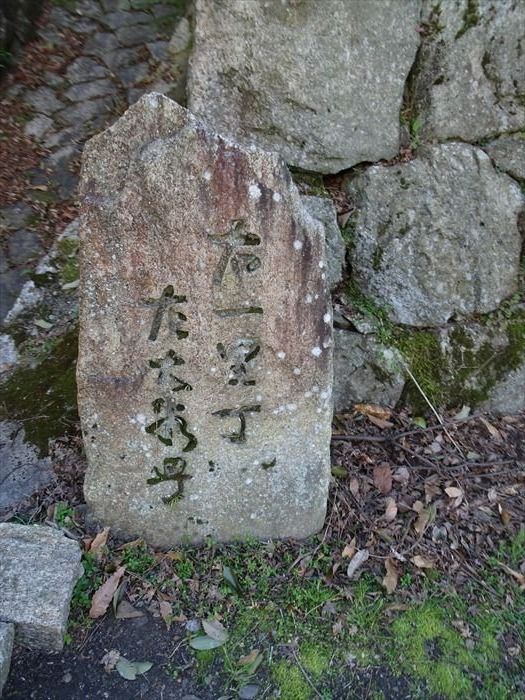

『道標』。

『道標 「右一里丁 左大谷町」』。

この付近に江戸日本橋から数えて123里目の一里塚があったと。

ここは滋賀県大津市大谷町。

石垣に沿って先に進むと左手の階段の上にあったのが

『瑞米山(ずいべいさん) 月心寺(走井居)』の『山門』。

寺号は日本画家・橋本関雪の戒名月心院から、山号は夫人ヨネの戒名瑞米大姉から

とったものであると。山門の扁額には「往来」の文字が。

逆光の『 月心寺 境内

』👈リンク。

月心寺はかつては走井の茶屋として繁盛していたが、大正時代の初めに日本画家の橋本関雪が

朽ちるのを惜しんで自分の別邸にし、その後月心寺となったという。

月心寺の庭園に有る井戸は、歌川広重が描いた東海道五十三次大津宿走井茶屋に描かれた

走井の水であると言われている。

境内の『五輪の塔』は橋本関雪夫妻の墓所or供養塔であろう。

『月心寺 本堂』。

境内の石垣は膳所城の石垣を移築したという。

十三重塔と石仏の姿も。

『月心寺 本堂』を横から。

走井居は国道1号線に面して建っていた。

日本橋から487.5km。

この場所・『月心寺』の外れに立っていた電柱には『元一里塚町』、現『大谷町』と。

街道はしばらく山間の道を進むが、隣には車の往来の激しい国道1号線が走り、

その隣に京阪電鉄京津線と名神高速道路の高架が並行していた。

そして前方の高架下を進む。

名神高速道路の高架をくぐると旧東海道は左の旧道に入るが、右手の国道1号線と京阪電鉄京津線を

渡った段上に浄土宗の『光明山 摂取院』。

『大津市追分町』歩道橋手前を左に折れる。

この先を暫く進むと、道筋の北側が滋賀県大津市追分町、南側が京都市山科区髭茶屋屋敷町となり、

我々は滋賀県と京都府の県境を歩いて行ったのであった。

『摂取院』は天正2年(1574)道春による開基であり、境内には大小5つの地蔵堂があると。

また東海道と京街道の分岐点である追分町髭茶屋にあった道標が、中程で繋ぎ補修された状態で

保存されているとのこと。

再び山門と本堂の巨大な屋根を見るが訪ねなかった。

左に折れると右手にあったのが『大津警察署 藤尾交番』。

交番の先左手に『地蔵堂』があり、正面の香炉には大日如来と刻まれていた。

御堂内を覗き込むと、いくつかの地蔵尊や石仏があり、中央に大日如来?と思われる石仏が。

『地蔵堂』の直ぐ先右手に本門佛立宗の『長松山 佛立寺』が。

『山門』。

道路から『佛立寺 本堂』。

佛立寺は、安政6年(1859年)に開創された本門佛立宗最初の寺院で、初転法輪道場と呼ばれ、

また、慶応4年(1868)開導聖人初の法難にちなみ法難地道場とも称される。

本堂に掛かる『長松山』の扁額。

慶應2年(1866)の『常夜燈』。

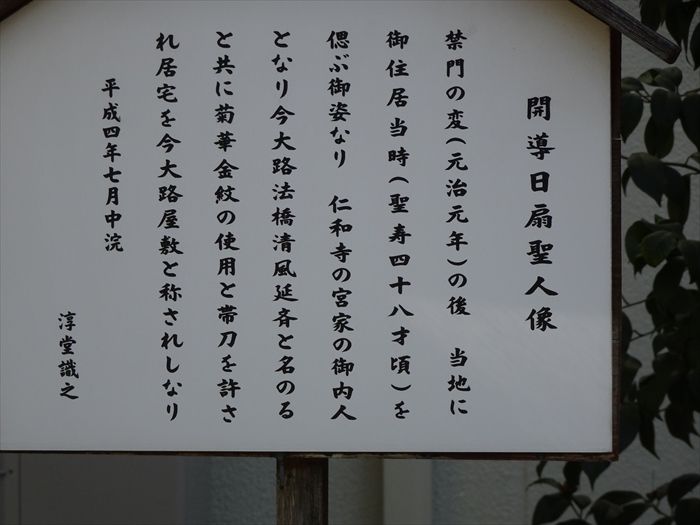

『開導日扇上人像』。

「開導日扇上人像

禁門の変(元治元年)の後、当地に御住居当寺(聖寿四十八才頃)を偲ぶお姿なり。

仁和寺の宮家の御内人となり今大路法橋清風延斎と名のると共に菊華金紋の使用と帯刀を

許される居宅を今大路屋敷と称されしなり。」

『佛立開導 日扇上人御法難之地碑』。

『佛立開祖 日扇霊碑』。

「追分にほど近く酒造業を営む小野山勘兵衛は、永年胃病に苦しみ、思い余って自殺を図るが、

信者の高橋儀三郎の命がけの勧めにより入信。熱烈な夜通しのお助行の甲斐あって翌朝、

見事平癒。余りの有難さに自宅での御講を乞われ、安政6年8月、目出度く「大津佛立講」が

ご開講された。更には2年後、勘兵衛の親戚に当たる信者御牧卯兵衛と妻イホ女は、

茶畑(現佛立寺の土地)をご有志され、翌年文久2年、立教開宗記念日に当たる4月28日に、

法華堂の棟が上がり、ここに「本門佛立講」最初道場が建立されたのである。」と

ウィキペディアより。

『南無妙法蓮華経題目碑』。

『今大路御旧邸』

慶應元年(1865)2月、法華堂の西隣に三牧卯兵衛の発願で、開導日扇上人の住居として

建立したと。

旧東海道から『佛立寺』を振り返る。

左手に複雑な『表示板』。

この先、道路の左手が京都市、この先右手と、手前の歩いて来た両側は

大津市であると。

ー

が府県境で旧東海道の道路左側に、そしてその手前で大きく左に。

よって、この先の道路はしばらくは大津市であると。

道路の中央ではなく左側が府県境界線であるのだ。

左側の京都市の旧家の前に昔の

『糸より機(撚糸機)』か。

『糸より機』を見ていると、この家にお住まいのお母さんが出て来てくれ、暫しの歓談。

これぞ一期一会。

玄関の前にある縁石は『車石』であると。

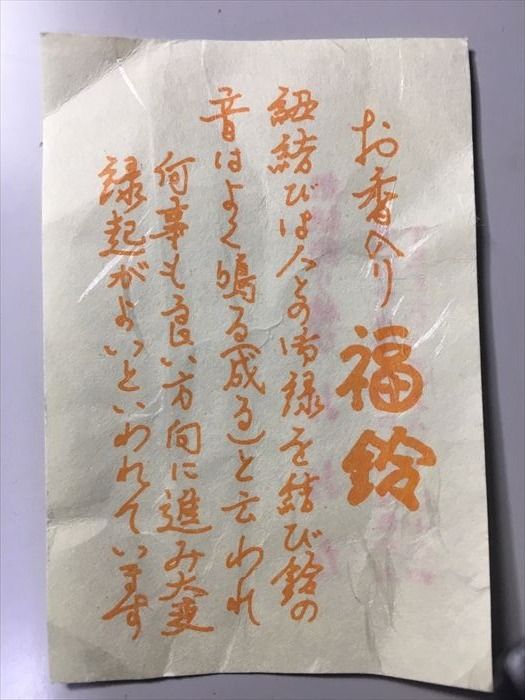

お土産にと手作りの『お香入り福鈴』を頂きました。

早速お守りにとリュックに取り付けました。

「お香入り福鈴

紐結びは人とのご縁を結び鈴の音はよく鳴る(成る)と云われ何事も良い方向に進み

大変演技がよいといわれています。」

部屋の奥からお宝の『木の化石』も見せてくださいました。

「珪化木」と言い岩石になった木の幹。

もう1個には、時計が嵌め込まれていた。

二畳紀(2億9000万年~2億5000万年前)

アリゾナ州USAと書かれたTAGが付いていたが本物であろうか?

振り返ると道路の左側には『滋賀県大津市』と。

右・大津市、左・京都市の旧東海道を更に進む。

すると三叉路の正面の分岐場所に石碑と案内板が。

ここが「伏見道(髭茶屋)」の追分。

『道標』

正 面:みきハ京みち

右側面:柳緑花紅

東海道と京街道の追分でがここ。

東海道57次と言う場合はここ髭茶屋追分から伏見宿・淀宿・枚方宿・守口宿を経て

大阪高麗橋へ至る街道が東海道となるのだ。大津宿から伏見宿までは伏見街道(大津街道)、

伏見宿から大阪までを大阪街道(京街道)とも呼ぶ。

大名が京都に入るのを幕府が好まなかったので、参勤交代の時、大名は京都を避け

伏見道を使ったのだと。

この道標は昭和29年3月再建とあり、摂取院にあった道標のレプリカ。

そして『蓮如上人御塚』碑。石碑には「明和三丙」と刻まれていると。

いずれの道標も下部は鉄板で包まれて保護されていたのであった。

こちら 赤い線

が『東海道57次』・『京街道』のルート図。

京街道とは、大坂から京都へ向かう街道の総称であるが、大津宿の先、ここ髭茶屋から伏見、

枚方などを経て大阪市内、高麗橋までの道をいう。徳川家康は大名が京都で公家と接触するのを

禁止したため、大名行列は髭茶屋で京へ向う東海道と分れ、京を通らずに大坂へ向うことになった。

この間は東海道の延長として道中奉行の管轄下に置かれ、伏見宿、淀宿、枚方宿、守口宿の

4つの宿場が設けられた。このため4宿を足して『東海道57次』・『京街道』と呼ばれる。

元々文禄3年(1594年)に伏見城築造に着手した豊臣秀吉が淀川左岸に築いた「文禄堤」が

起源である。全長約56kmであると。

ここから『東海道57次』・『京街道』にも挑戦するか?

【 http://kurokamikousaku.blog.fc2.com/blog-entry-3818.html

】より

ここは『髭茶屋町』・現追分町。

「歴史に刻まれた街道(追分)

分岐点にあたり、馬子が馬を追い分けることからその名前の由来となっています。

「大津絵の 筆のはじめは 何仏」と芭蕉も詠んでいる大津絵は追分で生まれ

大津算盤も当地で日本人向けに改良され全国に広がりました。」

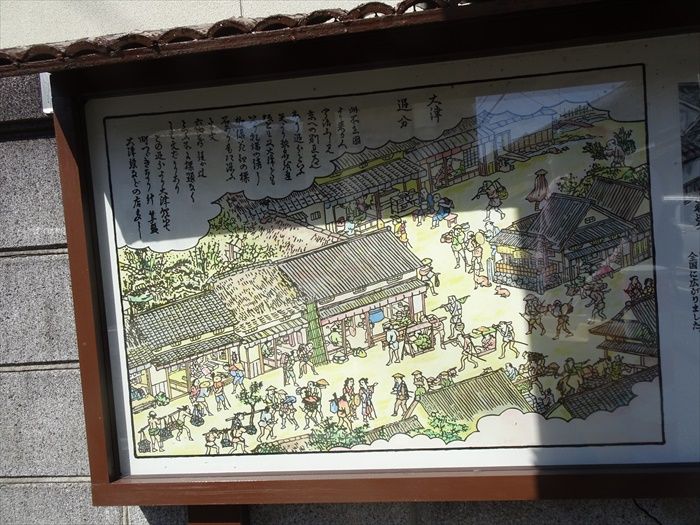

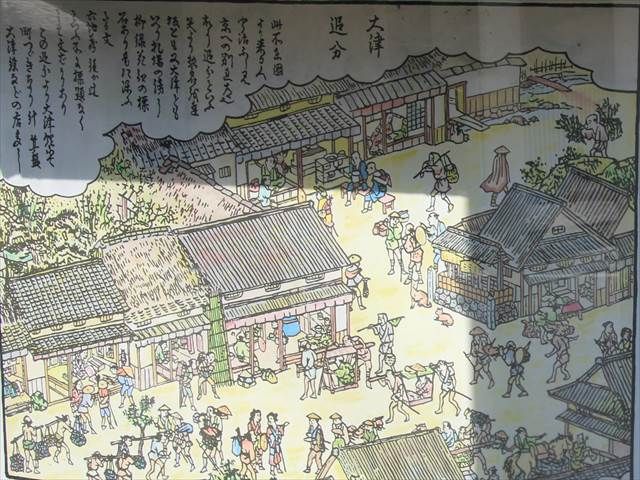

『大津 追分 絵図』

ここ髭茶屋追分は東海道と伏見街道(奈良街道)の分岐点となっており、

江戸時代から交通の要所として栄えていた。

京都と江戸を結ぶ東海道の宿場町として多くの旅人が往来し、

土産品として大津絵が定着していったと。

大津絵は江戸時代初期に近江国追分(おいわけ)の髭茶屋追分で発祥したとされていると。

京街道(東海道57次)に入った直ぐ左にあった社と頌徳碑(しょうとくひ)。

そして、右の旧東海道を山科方面に進む。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12