PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

コクチナシ、八重ク…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小錦草が急激に生… New!

Gママさん

New!

Gママさん

綾瀬市蟹ヶ谷公園の… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小錦草が急激に生…

New!

Gママさん

New!

Gママさん綾瀬市蟹ヶ谷公園の… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 綾瀬市歴史散歩

【綾瀬市歴史散歩 目次】

そして次に訪ねたのが「小園子之社(こぞのねのしゃ)」

綾瀬市小園273。

長い急な石段の参道の先に鳥居が。

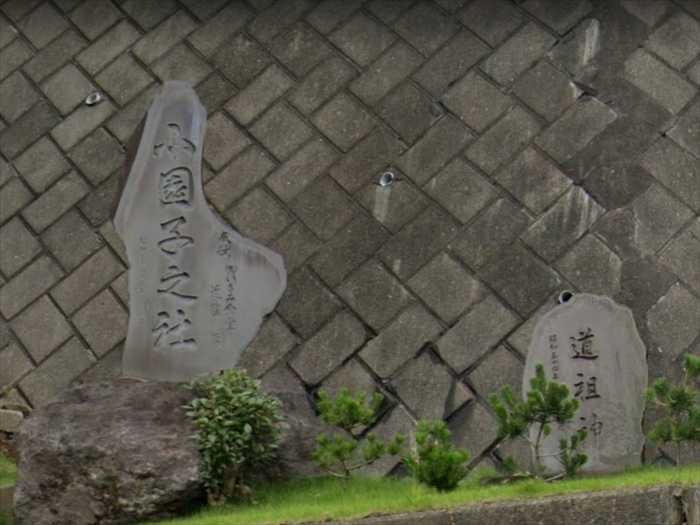

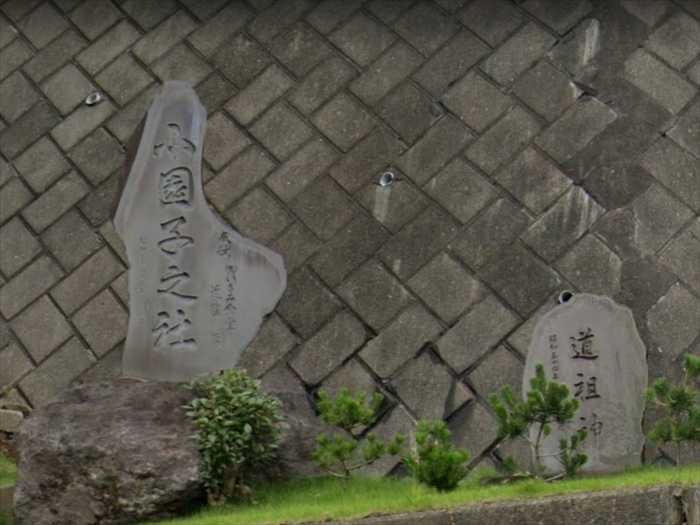

ユニークな形状の社号標「小園子之社」と「道祖神」碑。

社号標「小園子之社」。

長い石段を上がると正面に立派な鳥居。扁額は「子之社」。

「庚申塔」。

「地神塔」。

その年の稲の豊作を願い、農業に関係の深い土地神様(とちかみさま)を祀る為のもの。

木々に囲まれ右側には小さな広場が。

「本殿」。

小園子之社は金子重昌が願主となり、慶長10年(1605)に勧請された。

本殿は小規模な宮造りの建物であり、彫物は精緻で、各部の造りも丁寧で質の高い建物。

「本殿」に近づいて。

「本殿」の「内陣」をガラス越しに。

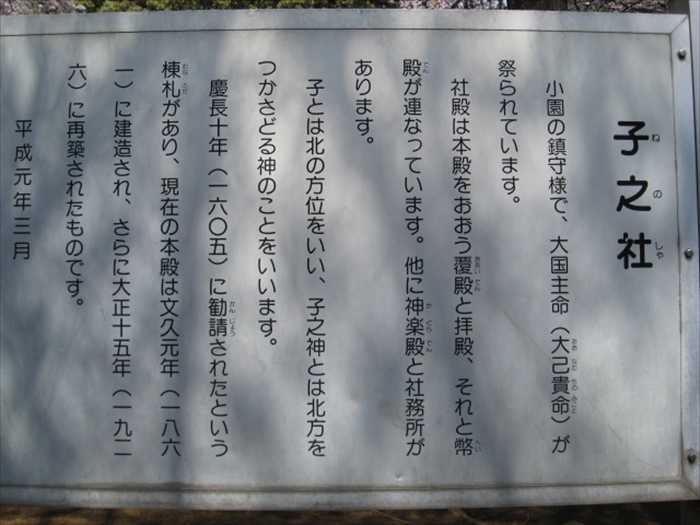

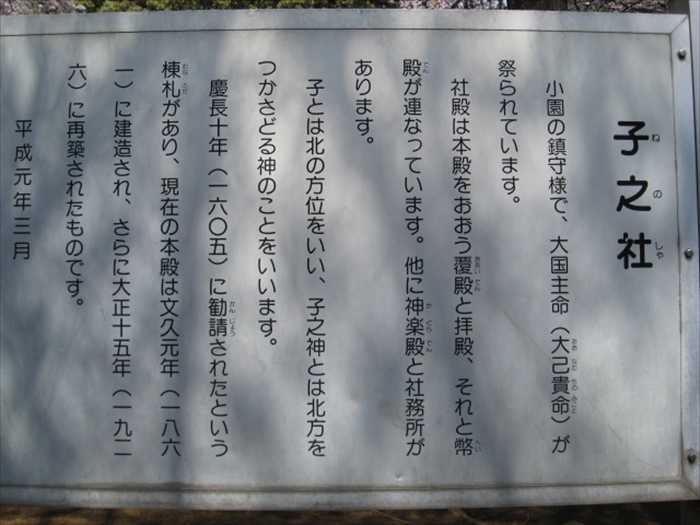

「子之社

小園の鎮守様で、大国主命(大己貴命)が祭られています。

さらに大正十五年(一九ニ六)に再築されたものです。」

「神楽殿」。

「社務所」。

「神輿殿」。

「本殿」左手の「境内社」。

右手に「正一位稲荷大明神」。

そして近くにあった小さな寺「東光山延命寺」を訪ねた。

正式名称は「東光山延命寺」で、小園地蔵堂とも呼ばれ、相模国分寺の末寺として建てられた物。

相模国分寺の隠居の僧が住んだと伝えられている。約1200年前に建立されたものと。

現在の地蔵堂は昭和47年に老朽化改築されたもの。

過去には江戸時代初期再興、明治時代に焼損再建が行われたと。

「東光山延命寺 寺子屋跡」の表示板。

相模国分寺の隠居寺とつたえられていますが創建年代は不明。

本尊は木造の地蔵菩薩坐像(じぞうぼさつざぞう)でそのために地蔵堂の名で通っている。

像の台座裏には「中尊運慶之作」と墨書銘があるが、作風からみて室町後期の作と思われ、

市内に残る中世の本格的な作例であると。

同じく堂内の木造涅槃釈迦如来(ねはんしゃかにょらい)像は江戸時代の作で、寝釈迦様

(ねじゃかさま)と呼ばれて親しまれていると。

扁額「延命寺」。

東光山延命寺の「本堂」の「内陣」。

観音扉が閉まっており地蔵菩薩坐像(本尊)のお姿は見ることが出来なかった。

「釈迦涅槃像(小園の寝釈迦様)」。

江戸中期の作で、当時の僧が霊夢によって、東京・芝の増上寺より、

奉遷(移された)されました。250年以上前とのこと。

「本堂」の隣りにあった「いぼとり地蔵」。

小さな祠の前に石があるが、その石で、いぼをこするといぼが取れるという伝えがある。

いぼが取れると違う石を納め、お地蔵様にお礼参りをする。

(戦前には、丸い石がたくさん置かれていたと)。

「いぼとり地蔵」。

そしてその隣に歴代住職の墓。

「相模國分寺の末寺 東光山延命寺歴代住職之墓」碑。

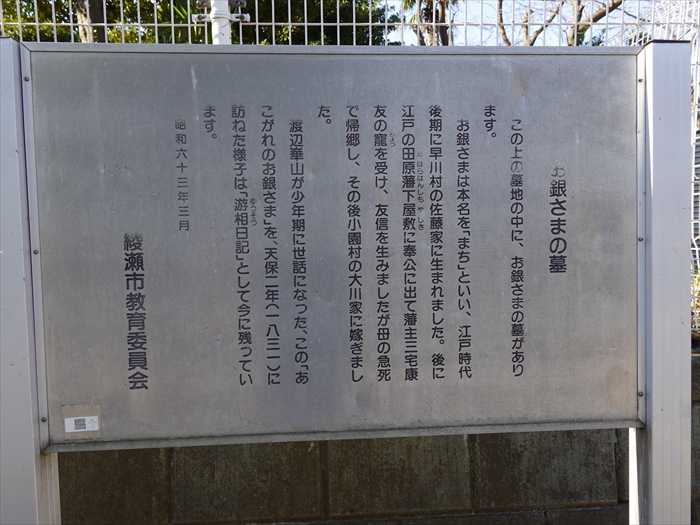

そして近くにあった「お銀さまの墓」を訪ねた。

お墓の下にあった小さな公園には「お銀さまの墓」の説明板があった。

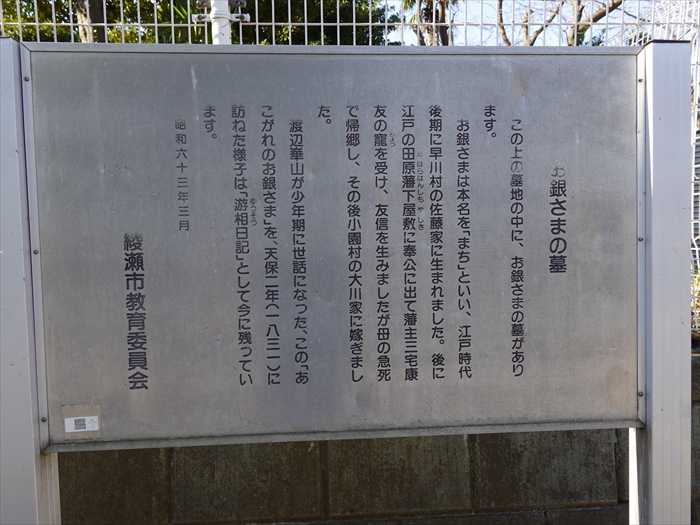

「お銀さまの墓

この上の墓地の中に、お銀さまの墓があります。

お銀さまは本名を「まち」といい、江戸時代後期に早川村の佐藤家に生まれました。

後に江戸の田原藩下屋敷に奉公に出て藩主三宅康友の寵を受け、友信を生みましたが

母の急死で帰郷し、その後小園村の大川家に嫁ぎました。

渡辺崋山が少年期に世話になった、この「あこがれのお銀さま」を天保2年(1831)に

訪ねた様子は「游相日記」として今に残っています。」

後に家老にまでなる、田原藩士であり画家でもあった渡辺崋山は、少年期に世話になった

お銀さまにあこがれていたと。そして崋山はお銀さまを訪ね、涙涙の再会を果たしたのだと。

反対側の目久尻川沿いに回って民家の脇を上り一段高くなった墓地に向かう。

墓地には多くの墓石が。

「お銀さまの墓石」には「皈元開外全修大姉」文久2年11月15日と読めたが・・・・。

小さな墓石の裏には碑が。

「お銀さまの墓」と書かれた碑。

そして次に訪れたのが東名高速道路下にあった「東名公園」。

入口には可愛い小鳥のモニュメントが。

ネットで調べて見ると

「柵を製造・販売しているサンポールに確認してみると、商品名は確かに

「ピコリーノ(小鳥付きアーチ)」。

そもそもこのピコリーノは、1981年にサンポールから車止め商品第1号として発売された

ロングセラー商品。ピコリーノという名前の由来は「とても小さくてかわいらしいもの」という

意味のイタリア語「piccolino(ピコリーノ)」。

小鳥のモチーフはスズメだと言われますが、特に種類は決まっていません。」

江ノ電の江ノ島駅にも同じものがあった事を想い出したのであった。

東名公園の片隅に神社があった。

綾瀬市早川2980-160。

東名高速道路に向かって建つ神社。

フェンスとの間に回り込んで。

稲荷社手前の写真右側の木角柱に

「奉 合祀 藤美神社

稲荷社二社 蚕影社一社」

平成四年二月十二日 初午 内藤組合の銘 があった。

この近くにあり、東名高速道路建設時に移設し合祀されたものなのであろうか。

横幅が広い?神社。

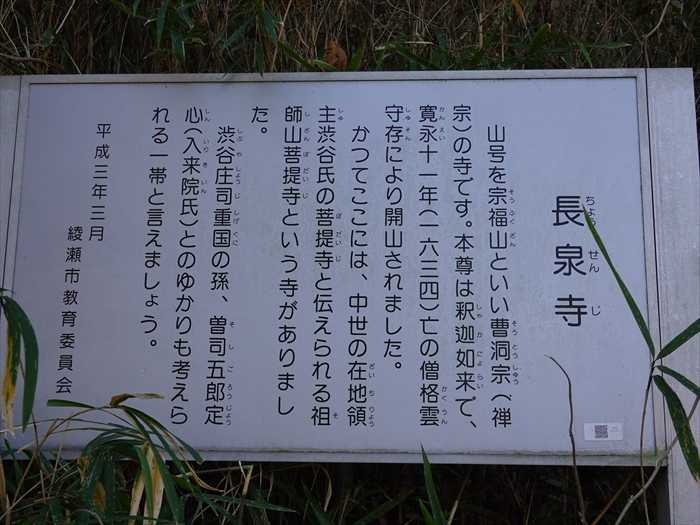

そして次に「長泉寺 曹洞宗 崇福山 長泉寺」を訪ねた。

綾瀬市早川3146。

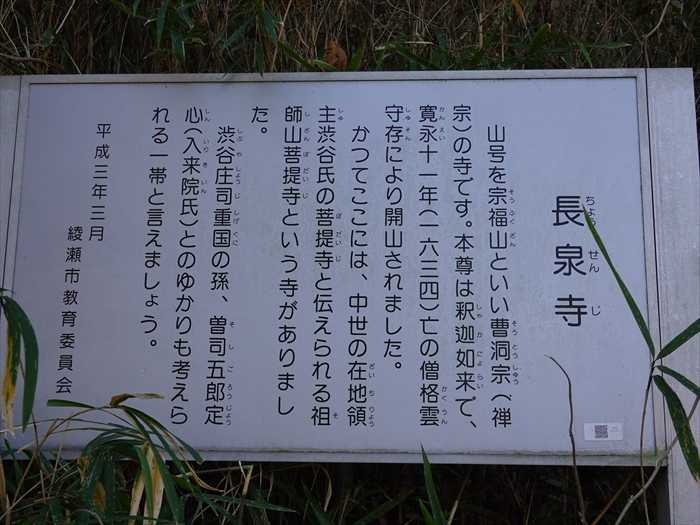

「長泉寺

山号を宗福山といい曹洞宗(禅宗)の寺てす。

本尊は釈迦如来で、寛永十一年(一六三四)亡の僧格雲守存により開山されました。

かってここには、中世の在地領主渋谷氏の菩提寺と伝えられる祖師山菩提寺という寺が

ありました。

渋谷庄司重国の孫、曽司五郎定心(入来院氏)とのゆかりも考えられる一帯と言えましよう。」

「山門」。

「崇福山」。

「長泉寺」。

山門を入った右側の石仏群。

左側の石仏群。

「半跏思惟像」に似て。

こちらは「六地蔵」であろうか。

<

青面金剛庚申塔であろうか。

境内への石段の参道を上る。

階段上から「本堂」と「石灯籠」を見る。

「本堂」。

扁額「崇福山」。

「本堂」の「内陣」。

本尊は釈迦如来。

この建物は?

建物の「内陣」。

「寺務所」。

「客殿」であろうか。

そして次に訪ねたのが「大六天神社」

横浜市綾瀬市早川1875付近。

正面鳥居と扁額「第六天神社」。

社号標「第六天神社」。

「社殿」。

「社殿」の「内陣」。

「第六天神社

祭神は神道でいう天神六代目にあたる、面足尊(おもたるのみこと)、

惶根命(かしこねのみこと)の夫婦神であろうと思われますが、創建年代はわかりません。

かっては地域の人々に信仰が厚く、当社を中心としたここは桜の名所として、祭日には

大変にぎわったところです。」

「第六天神社」前の角の石碑。

「不動講中供養塔」である。お不動さまだ。

横には「相州高座郡土早川邑」とあり、左側面には「嘉永元戊申七月吉日建之」とも…

1848年で江戸後期の造立による石塔である。

神奈川県水道の消火栓マンホール蓋。

イチョウ、ヤマユリ、ユリカモメのデザイン。

そして山の中、竹藪の中にあった「稲荷社。」

綾瀬市早川1802付近。

昔からのムラの守り神なのであろう。

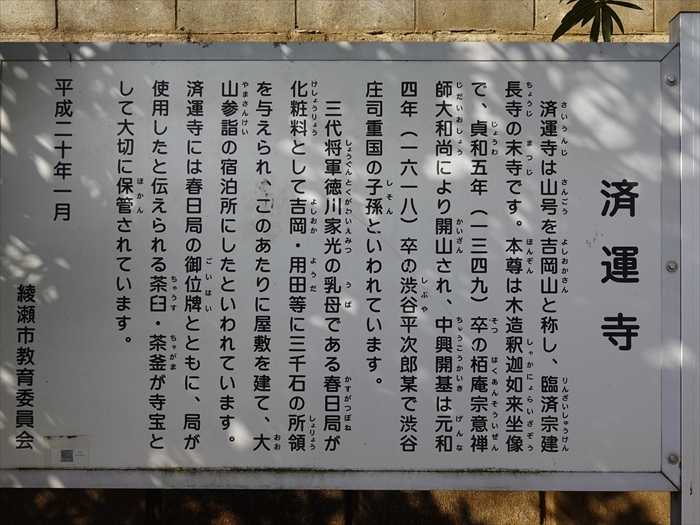

そして「済運寺」へ。

綾瀬市吉岡1783。

「吉岡山済運寺」。

臨済宗建長寺派寺院の済運寺は、栢庵宗意禅師大和尚(貞和5年1349年寂)が開山となり創建、

渋谷庄司重国の子孫渋谷平次郎某が中興開基したと。

吉岡・用田等は江戸時代に春日局の化粧料として充てられていたことから、春日局の

御位牌、局が使用したと伝えられる茶臼・茶釜が残されていると。

「本堂」。

春日局の位牌及び茶臼・茶釜。

三代将軍家光の乳母である春日局(かすがのつぼね)(お福)が、将軍家光から化粧料として

吉岡・用田等8ヶ村に三千石の所領を与えられ、済運寺の南に春日屋敷を造ったときに、

観音領として畑10石5斗と山林・竹林の地を寄進したと伝えられている。

春日屋敷は局が大山参詣の際の宿泊所として利用していたと。

相模川が雨で増水し、足止めとなったときは、春日局は済運寺に宿泊したといわれている。

春日局は済運寺には7度ほど参拝に訪れている。済運寺には春日局の御位牌とともに、

春日局が使用したと伝えられる茶臼・茶釜が寺宝として大切に保管されている。

「寺務所」であろうか。

境内の池には水はなく。「小便小僧」?

大きな石灯籠。

「本堂」の屋根には北条家を代表する紋・「三つ鱗」が。

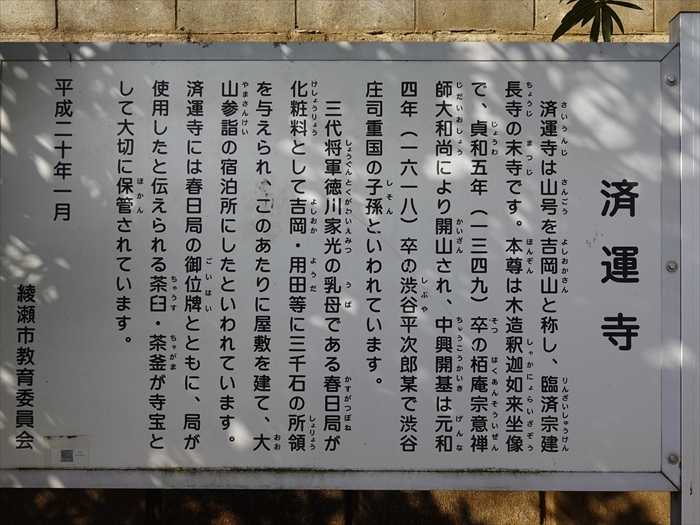

「済運寺

済運寺は山号を吉岡山と称し、臨済宗建長寺の末寺です。本尊は木造釈迦如来坐像で、

貞和五年(一三四九)卒の栢庵宗意禅師大和尚により開山され、中興開基は元和四年

(一六一八)卒の渋谷平次郎某で渋谷庄司重国の子孫といわれています。

三代将軍徳川家光の乳冊である春日局が化粧料として吉岡・用田等に三千石の所領を与えられ

このあたりに屋敷を建て、大山参詣の宿泊所にしたといわれています。

済運寺には春日局の御位牌とともに、局が使用したと伝えられる茶臼・茶が寺宝として

大切に保管されています。」

「延命地蔵尊」。

防寒対策は十分、しかしマスクは?

「六地蔵」。

左から

地蔵菩薩・・・地獄道から救済してくれる

宝掌菩薩・・・飢鬼道から救済してくれる

宝処菩薩・・・畜生道から救済してくれる

本尊の「釈迦如来坐像」であろうか。

お顔をズームで。

左から

宝印手菩薩・・・修羅道から救済してくれる

持地菩薩・・・・人間道から救済してくれる

堅固意菩薩・・・天上道から救済してくれる

「本堂」を横から見る。

墓地の入口にも「六地蔵」が。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

そして次に訪ねたのが「小園子之社(こぞのねのしゃ)」

綾瀬市小園273。

長い急な石段の参道の先に鳥居が。

ユニークな形状の社号標「小園子之社」と「道祖神」碑。

社号標「小園子之社」。

長い石段を上がると正面に立派な鳥居。扁額は「子之社」。

「庚申塔」。

「地神塔」。

その年の稲の豊作を願い、農業に関係の深い土地神様(とちかみさま)を祀る為のもの。

木々に囲まれ右側には小さな広場が。

「本殿」。

小園子之社は金子重昌が願主となり、慶長10年(1605)に勧請された。

本殿は小規模な宮造りの建物であり、彫物は精緻で、各部の造りも丁寧で質の高い建物。

「本殿」に近づいて。

「本殿」の「内陣」をガラス越しに。

「子之社

小園の鎮守様で、大国主命(大己貴命)が祭られています。

社殿は本殿をおおう覆殿と拝殿、それと幣殿が連なっています。他に神楽殿と社務所ガあります。

子とは北の方位をいい、子之神とは北方をつかさどる神のことをいいます。

さらに大正十五年(一九ニ六)に再築されたものです。」

「神楽殿」。

「社務所」。

「神輿殿」。

「本殿」左手の「境内社」。

右手に「正一位稲荷大明神」。

そして近くにあった小さな寺「東光山延命寺」を訪ねた。

正式名称は「東光山延命寺」で、小園地蔵堂とも呼ばれ、相模国分寺の末寺として建てられた物。

相模国分寺の隠居の僧が住んだと伝えられている。約1200年前に建立されたものと。

現在の地蔵堂は昭和47年に老朽化改築されたもの。

過去には江戸時代初期再興、明治時代に焼損再建が行われたと。

「東光山延命寺 寺子屋跡」の表示板。

相模国分寺の隠居寺とつたえられていますが創建年代は不明。

本尊は木造の地蔵菩薩坐像(じぞうぼさつざぞう)でそのために地蔵堂の名で通っている。

像の台座裏には「中尊運慶之作」と墨書銘があるが、作風からみて室町後期の作と思われ、

市内に残る中世の本格的な作例であると。

同じく堂内の木造涅槃釈迦如来(ねはんしゃかにょらい)像は江戸時代の作で、寝釈迦様

(ねじゃかさま)と呼ばれて親しまれていると。

扁額「延命寺」。

東光山延命寺の「本堂」の「内陣」。

観音扉が閉まっており地蔵菩薩坐像(本尊)のお姿は見ることが出来なかった。

「釈迦涅槃像(小園の寝釈迦様)」。

江戸中期の作で、当時の僧が霊夢によって、東京・芝の増上寺より、

奉遷(移された)されました。250年以上前とのこと。

「本堂」の隣りにあった「いぼとり地蔵」。

小さな祠の前に石があるが、その石で、いぼをこするといぼが取れるという伝えがある。

いぼが取れると違う石を納め、お地蔵様にお礼参りをする。

(戦前には、丸い石がたくさん置かれていたと)。

「いぼとり地蔵」。

そしてその隣に歴代住職の墓。

「相模國分寺の末寺 東光山延命寺歴代住職之墓」碑。

そして近くにあった「お銀さまの墓」を訪ねた。

お墓の下にあった小さな公園には「お銀さまの墓」の説明板があった。

「お銀さまの墓

この上の墓地の中に、お銀さまの墓があります。

お銀さまは本名を「まち」といい、江戸時代後期に早川村の佐藤家に生まれました。

後に江戸の田原藩下屋敷に奉公に出て藩主三宅康友の寵を受け、友信を生みましたが

母の急死で帰郷し、その後小園村の大川家に嫁ぎました。

渡辺崋山が少年期に世話になった、この「あこがれのお銀さま」を天保2年(1831)に

訪ねた様子は「游相日記」として今に残っています。」

後に家老にまでなる、田原藩士であり画家でもあった渡辺崋山は、少年期に世話になった

お銀さまにあこがれていたと。そして崋山はお銀さまを訪ね、涙涙の再会を果たしたのだと。

反対側の目久尻川沿いに回って民家の脇を上り一段高くなった墓地に向かう。

墓地には多くの墓石が。

「お銀さまの墓石」には「皈元開外全修大姉」文久2年11月15日と読めたが・・・・。

小さな墓石の裏には碑が。

「お銀さまの墓」と書かれた碑。

そして次に訪れたのが東名高速道路下にあった「東名公園」。

入口には可愛い小鳥のモニュメントが。

ネットで調べて見ると

「柵を製造・販売しているサンポールに確認してみると、商品名は確かに

「ピコリーノ(小鳥付きアーチ)」。

そもそもこのピコリーノは、1981年にサンポールから車止め商品第1号として発売された

ロングセラー商品。ピコリーノという名前の由来は「とても小さくてかわいらしいもの」という

意味のイタリア語「piccolino(ピコリーノ)」。

小鳥のモチーフはスズメだと言われますが、特に種類は決まっていません。」

江ノ電の江ノ島駅にも同じものがあった事を想い出したのであった。

東名公園の片隅に神社があった。

綾瀬市早川2980-160。

東名高速道路に向かって建つ神社。

フェンスとの間に回り込んで。

稲荷社手前の写真右側の木角柱に

「奉 合祀 藤美神社

稲荷社二社 蚕影社一社」

平成四年二月十二日 初午 内藤組合の銘 があった。

この近くにあり、東名高速道路建設時に移設し合祀されたものなのであろうか。

横幅が広い?神社。

そして次に「長泉寺 曹洞宗 崇福山 長泉寺」を訪ねた。

綾瀬市早川3146。

「長泉寺

山号を宗福山といい曹洞宗(禅宗)の寺てす。

本尊は釈迦如来で、寛永十一年(一六三四)亡の僧格雲守存により開山されました。

かってここには、中世の在地領主渋谷氏の菩提寺と伝えられる祖師山菩提寺という寺が

ありました。

渋谷庄司重国の孫、曽司五郎定心(入来院氏)とのゆかりも考えられる一帯と言えましよう。」

「山門」。

「崇福山」。

「長泉寺」。

山門を入った右側の石仏群。

左側の石仏群。

「半跏思惟像」に似て。

こちらは「六地蔵」であろうか。

<

青面金剛庚申塔であろうか。

境内への石段の参道を上る。

階段上から「本堂」と「石灯籠」を見る。

「本堂」。

扁額「崇福山」。

「本堂」の「内陣」。

本尊は釈迦如来。

この建物は?

建物の「内陣」。

「寺務所」。

「客殿」であろうか。

そして次に訪ねたのが「大六天神社」

横浜市綾瀬市早川1875付近。

正面鳥居と扁額「第六天神社」。

社号標「第六天神社」。

「社殿」。

「社殿」の「内陣」。

「第六天神社

祭神は神道でいう天神六代目にあたる、面足尊(おもたるのみこと)、

惶根命(かしこねのみこと)の夫婦神であろうと思われますが、創建年代はわかりません。

かっては地域の人々に信仰が厚く、当社を中心としたここは桜の名所として、祭日には

大変にぎわったところです。」

「第六天神社」前の角の石碑。

「不動講中供養塔」である。お不動さまだ。

横には「相州高座郡土早川邑」とあり、左側面には「嘉永元戊申七月吉日建之」とも…

1848年で江戸後期の造立による石塔である。

神奈川県水道の消火栓マンホール蓋。

イチョウ、ヤマユリ、ユリカモメのデザイン。

そして山の中、竹藪の中にあった「稲荷社。」

綾瀬市早川1802付近。

昔からのムラの守り神なのであろう。

そして「済運寺」へ。

綾瀬市吉岡1783。

「吉岡山済運寺」。

臨済宗建長寺派寺院の済運寺は、栢庵宗意禅師大和尚(貞和5年1349年寂)が開山となり創建、

渋谷庄司重国の子孫渋谷平次郎某が中興開基したと。

吉岡・用田等は江戸時代に春日局の化粧料として充てられていたことから、春日局の

御位牌、局が使用したと伝えられる茶臼・茶釜が残されていると。

「本堂」。

春日局の位牌及び茶臼・茶釜。

三代将軍家光の乳母である春日局(かすがのつぼね)(お福)が、将軍家光から化粧料として

吉岡・用田等8ヶ村に三千石の所領を与えられ、済運寺の南に春日屋敷を造ったときに、

観音領として畑10石5斗と山林・竹林の地を寄進したと伝えられている。

春日屋敷は局が大山参詣の際の宿泊所として利用していたと。

相模川が雨で増水し、足止めとなったときは、春日局は済運寺に宿泊したといわれている。

春日局は済運寺には7度ほど参拝に訪れている。済運寺には春日局の御位牌とともに、

春日局が使用したと伝えられる茶臼・茶釜が寺宝として大切に保管されている。

「寺務所」であろうか。

境内の池には水はなく。「小便小僧」?

大きな石灯籠。

「本堂」の屋根には北条家を代表する紋・「三つ鱗」が。

「済運寺

済運寺は山号を吉岡山と称し、臨済宗建長寺の末寺です。本尊は木造釈迦如来坐像で、

貞和五年(一三四九)卒の栢庵宗意禅師大和尚により開山され、中興開基は元和四年

(一六一八)卒の渋谷平次郎某で渋谷庄司重国の子孫といわれています。

三代将軍徳川家光の乳冊である春日局が化粧料として吉岡・用田等に三千石の所領を与えられ

このあたりに屋敷を建て、大山参詣の宿泊所にしたといわれています。

済運寺には春日局の御位牌とともに、局が使用したと伝えられる茶臼・茶が寺宝として

大切に保管されています。」

「延命地蔵尊」。

防寒対策は十分、しかしマスクは?

「六地蔵」。

左から

地蔵菩薩・・・地獄道から救済してくれる

宝掌菩薩・・・飢鬼道から救済してくれる

宝処菩薩・・・畜生道から救済してくれる

本尊の「釈迦如来坐像」であろうか。

お顔をズームで。

左から

宝印手菩薩・・・修羅道から救済してくれる

持地菩薩・・・・人間道から救済してくれる

堅固意菩薩・・・天上道から救済してくれる

「本堂」を横から見る。

墓地の入口にも「六地蔵」が。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[綾瀬市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

綾瀬市歴史散歩 目次 2021.05.25

-

綾瀬市の神社仏閣を巡る その12:蓮光寺2… 2021.02.17

-

綾瀬市の神社仏閣を巡る その11:蓮光寺1… 2021.02.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.