PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

コクチナシ、八重ク…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小錦草が急激に生… New!

Gママさん

New!

Gママさん

綾瀬市蟹ヶ谷公園の… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小錦草が急激に生…

New!

Gママさん

New!

Gママさん綾瀬市蟹ヶ谷公園の… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 綾瀬市歴史散歩

【綾瀬市歴史散歩 目次】

綾瀬市早川1766。

曹洞宗寺院の「龍洞院」は、一澤山と号す。

「龍洞院」は、香山重菰が開山となり慶長5年(1600年)に創建したと。

「本堂」に向かって進むと左手に「蠟梅」の黄色い花が。

香り豊かに。

青空に映えて。

そして「本堂」への山門。

かつての愛甲郡玉川村龍鳳寺の末寺として慶長年間に創建された。

本堂が再建され、現在は市内外合わせ300件の檀家を抱えていると。

「龍洞霊園」と刻まれた石碑。

「龍洞院復興紀年」碑。

「本堂」。

「本堂」の「内陣」。

「本堂」前の観音像。

大きな「龍洞院観音」。

お顔をズームで。

「龍洞院観音」の裏にも。

横にも小さな観音様が2体。

「龍洞院観音」を横から。

そして次に訪ねたのが「五社神社」。

神奈川県綾瀬市早川1603。

「神奈川県神社庁 献幣使参向神社 五社神社」碑。

「献幣使というのは神社本庁よりの幣帛(神前へのお供え物類の総称)料をお供えするための

役目で、ご神威を発揚しご神徳の宣揚と神社の興隆を願う目的を持って参向すること」

入口にあった「道祖神」碑。

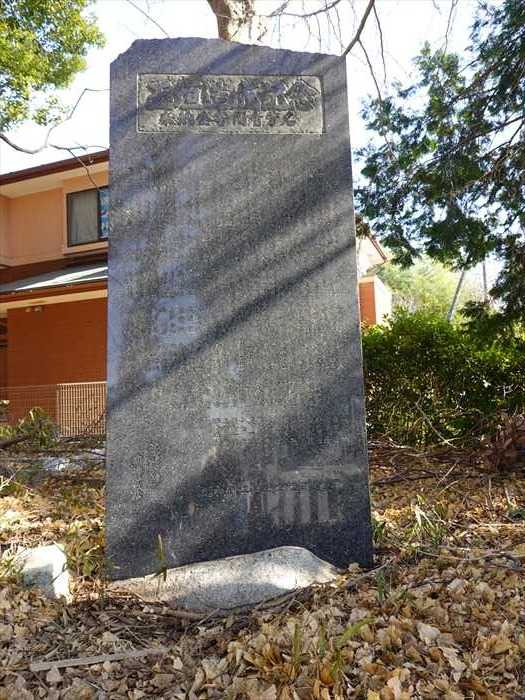

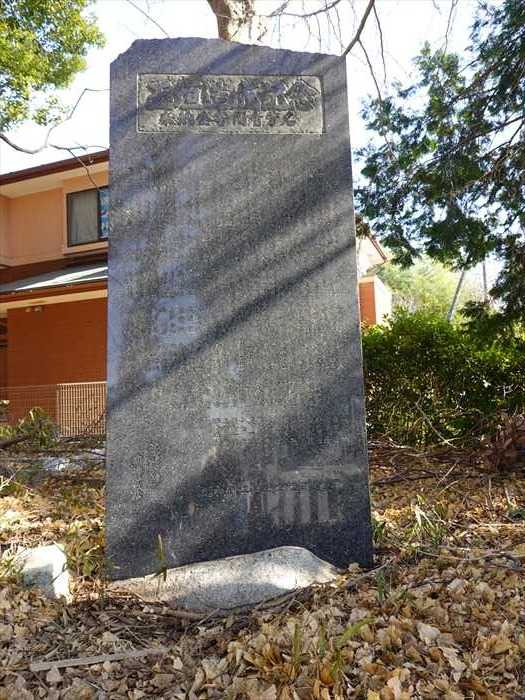

「郷社 五社神社」碑。

明治~昭和21年まで、神社は国の管理下のものであったと。

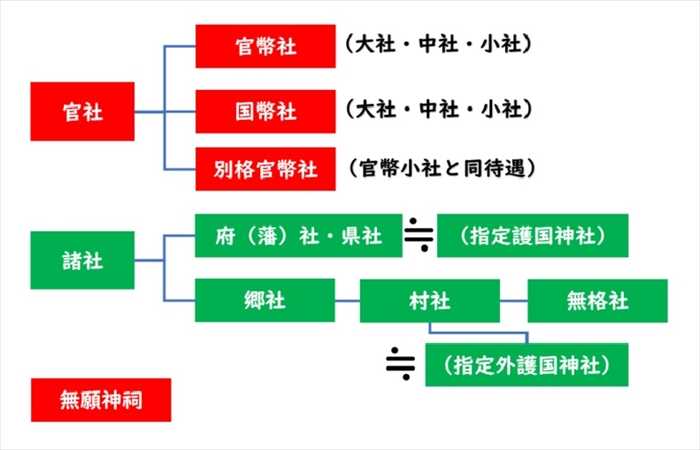

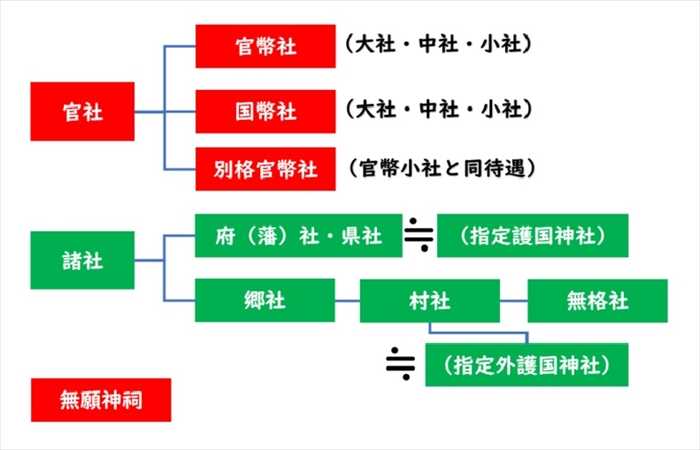

おおまかに社格制度の格で表すと下記の図の通り。

社格は官社と諸社に大きく分類されますが、登録されていない(登録されようとしていない)

無願神祠(無願神社)もあり、3つに分類されていた。

官社は神祇官(国家機関=今でいう国家公務員に近い)が祭ることになっており、諸社は

地方官=今でいう地方公務員に近い)が祭ることになっていた。

なお無格社は格が無い神社ということになり厳密には社格制度からは除外すべきだが、

神社であることは認められていた(認定されていた)神社となると。

認定されていないと無願神祠(無願神社)となったと。

【https://sapporo-jinja.com/shakaku/】より

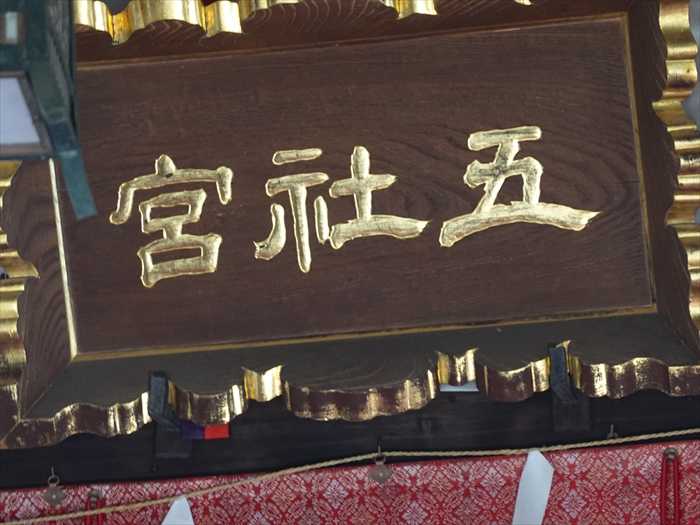

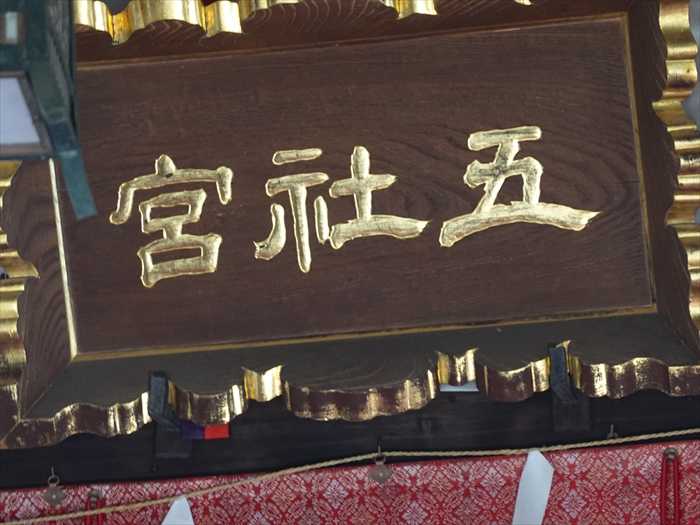

「鳥居」。扁額は「五社神社」。

「玉垣造成記念」碑。

「五社神社 由緒

五社神社は、日本武尊東征の折に当地に五朶の榊を樹て、地神五代を創祀して五頭の宮と

崇められたのが創始だと伝えられ、正和2年(1313年)、三井の門徒浄覚大徳が社殿を再建、

五社明神社と称したといいます。慶安2年(1649)には江戸幕府より社領13石の御朱印状を

受領、明治6年村社に列格、昭和12年五社神社と改称・郷社に列格したといいます。」。

「御神木 銀杏」。

江戸時代中期に植樹されたものと。樹齢300年?

参道を進む。

途中、参道の左手にあった「境内社八坂神社」。

「八坂神社」社号標。

その向かいには日本武尊の腰掛石、石標と石を祀る社があった。

石標「日本武尊 腰掛石」。

「腰掛石」。

景行天皇の四十年夏、日本武尊が天皇の命により東征。東方に五色の瑞雲が激しく動き、

亀居山(現在の五社神社)で雲気が収まり辺りを見ると五朶の榊と大石があり、石に奇瑞を感じ

息を休め、五朶の榊の因縁にまかせ地神五代の神霊を草創し五頭の宮とした。

この大石が日本武尊腰掛石といわれ、五頭の宮は五社神社のことです。

「手水舎」。

自然石を刳り貫いた水鉢には水がなく。

正面に「拝殿」が見えて来た。ご神木の楠木がその前に立つ。

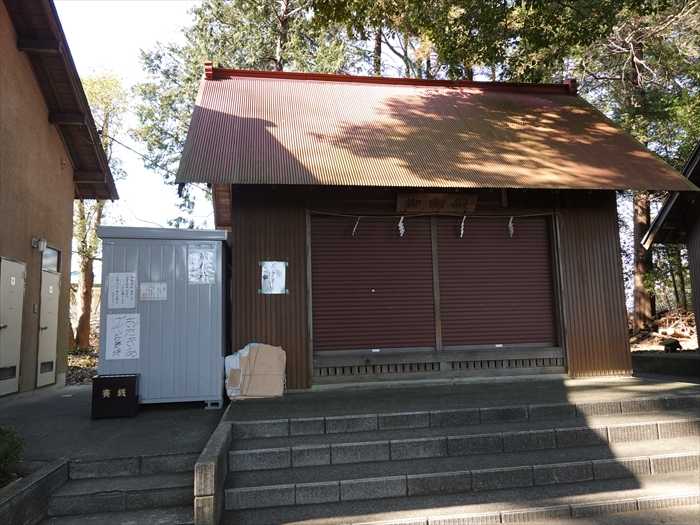

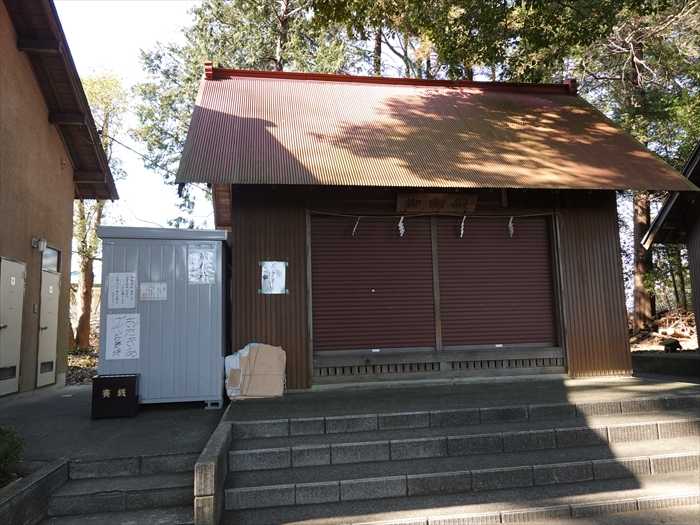

「神輿殿」が左手に。

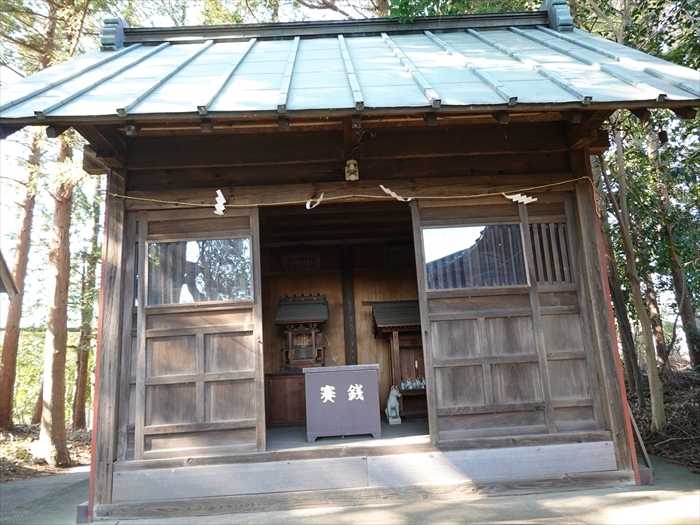

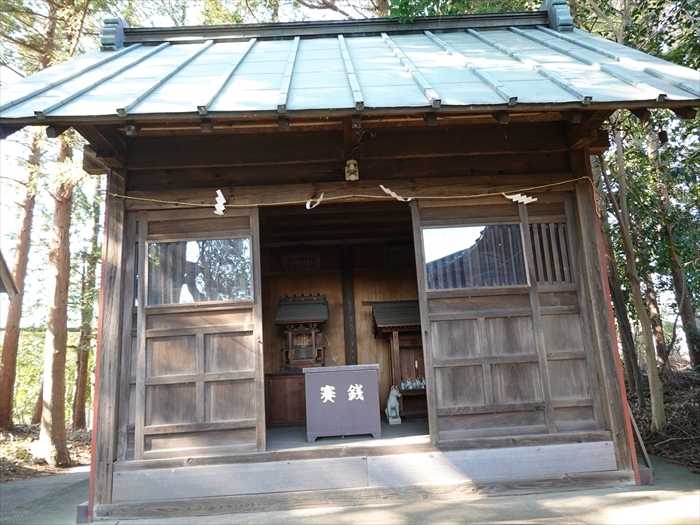

「境内社」。

左から「渋谷神社」と「疱瘡稲荷社」。

「狛犬」阿形像。

「狛犬」吽形像。

「拝殿」。

御祭神は

・天照皇大神 ( あまてらすすめおおみかみ )

・天忍穂耳尊 ( あめのおしほみみのみこと )

・天津彦火瓊瓊杵尊 ( あまつひこほのににぎのみこと )

・彦火火出見尊 ( ひこほほでみのみこと )

・鵜草葺不合尊 ( うがやふきあえずのみこと )

社名は上記5柱の神を祀るという意味で、何らかの理由により5社を統合した神社や、

元々1社に5柱の神が祀られている神社などにつけられているのだと。

棟札によると、造営の大工は鎌倉の円覚寺大工高階隼人道直であり、鎌倉大工の伝統的技術を

窺うことができるのだと。

向背の見事なの彫刻。

ズームで。水引虹梁の上の中備(なかぞえ)に龍の彫刻が。

「木鼻」の彫刻。

拝殿内。

御神体の「鏡」。

神社における「鏡」は一般的に太陽を指していると。

理由は「鏡」で太陽の光を反射するのを正面からみると「鏡」が太陽のように光り輝いて

見えるから。

日本では太陽神である「天照大御神(アマテラスオオミカミ)」を最上の神として

お祀りするので、太陽を象徴する「鏡」をご神体として神社に祀るのだ。

また、「鏡」に映った自分自身の姿から自分の行動を自覚するという意味もあるのだと。

「神楽殿」。

無人のおみくじ販売場所。

おみくじが結んである「おみくじ掛け」。

「祈願受付所」。

境内右手から見ると「本殿」とその奥の森が眺められた。

「拝殿」屋根を横から。

懸魚(げぎょ)の彫刻も見事。

再びご神木の楠木を入れて。

次に「五社神社」の裏にある「尾ノ井」を訪ねる為に坂道を下る。

坂の途中左にあったのが「尾ノ井」。

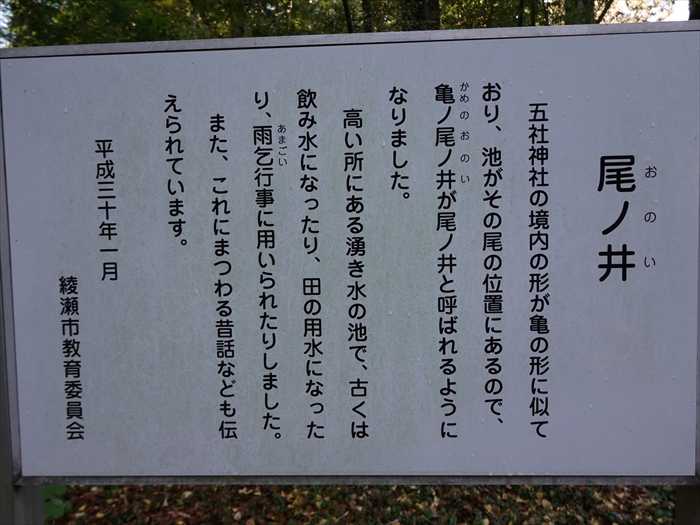

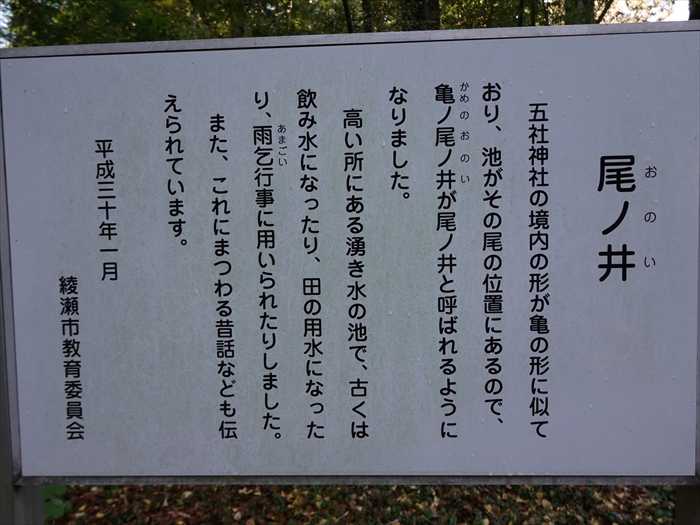

「尾ノ井

五社神社の境内の形が亀の形に似ており、池がその尾の位置にあるので、亀ノ尾ノ井が尾ノ井と

呼ばれるようになりました。

高い所にある湧き水の池で、古くは飲み水になったり、田の用水になったり、雨乞行事に用い

られたりしました。

また、これにまつわる昔話なども伝えられています。」

池には金魚の姿も。

池の上の斜面には小さな祠があった。

石灯籠も置かれていた。

次の「城山公園」は昨年「 早川城 」👈リンク を訪ねた際に一通り散策したので

この日は訪ねなかった。

そして「子育て観音」へ

綾瀬市深谷13-4205-1。

「IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター」の近く比留川西側の御堂。

「子育て観音」碑。

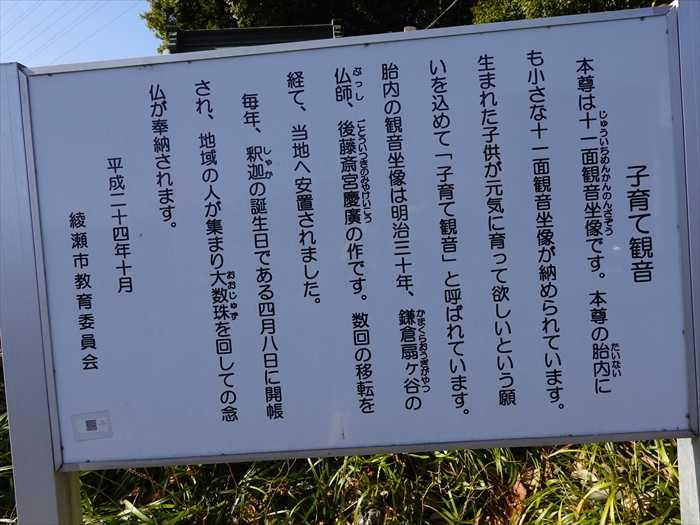

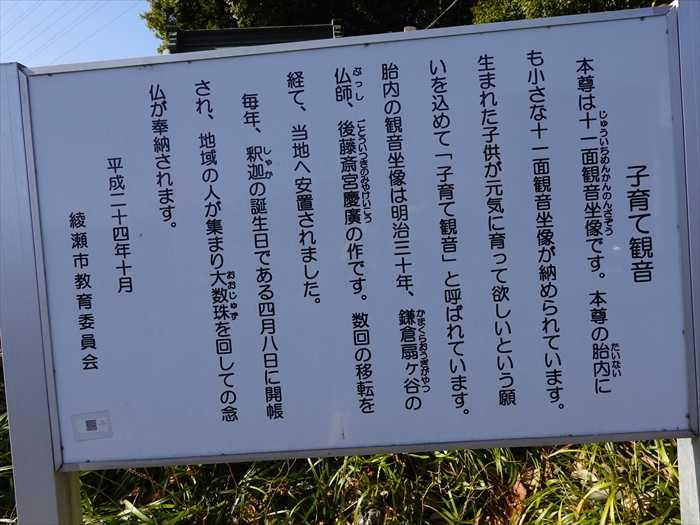

「子育て観音

本尊は十一面観音坐像です。本尊の胎内にも小さな十一面観音坐像が納められています。

生まれた子供が元気に育って欲しいという願いを込めて「子育て観音」と呼ばれています。胎内の観音坐像は明治三十年、鎌怠扇ヶ谷の仏師、後藤斎宮慶廣の作です。

数回の移転を経て、当地へ安置されました。

毎年、釈の誕生日である四月ハ日に開帳され、地域の人が集まり大数珠を回しての念仏が

奉納されます。」

「本堂」。

扁額「子育観音」。

本尊の「十一面観音坐像」をネットから。

観音像は1897年、鎌倉の仏師・後藤斎宮慶広の作。

坐像の胸の中に本尊となる小さな仏像が安置されているのだと。

【https://rarea.events/event/28114】より

子育て観音前の庚申塔が左に。造立は寛政四年(1792)と。

三猿に主尊の青面金剛は六臂で日輪、月輪、武器を持ちショケラをぶら下げていた。

「本堂の裏にも朱の鳥居が。」。

石造りの社。

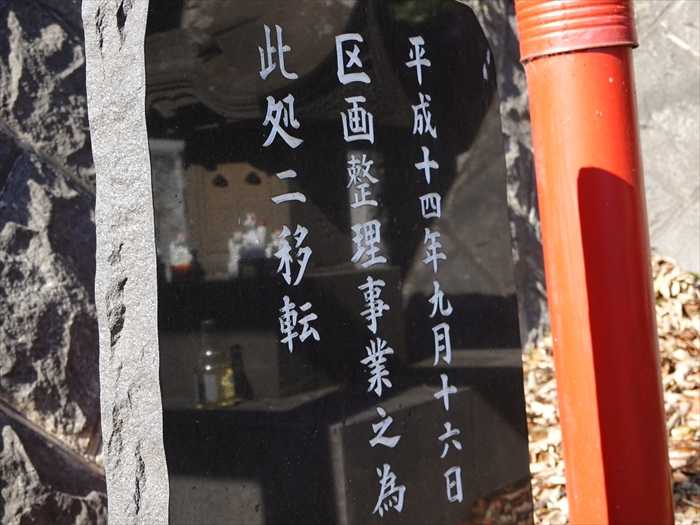

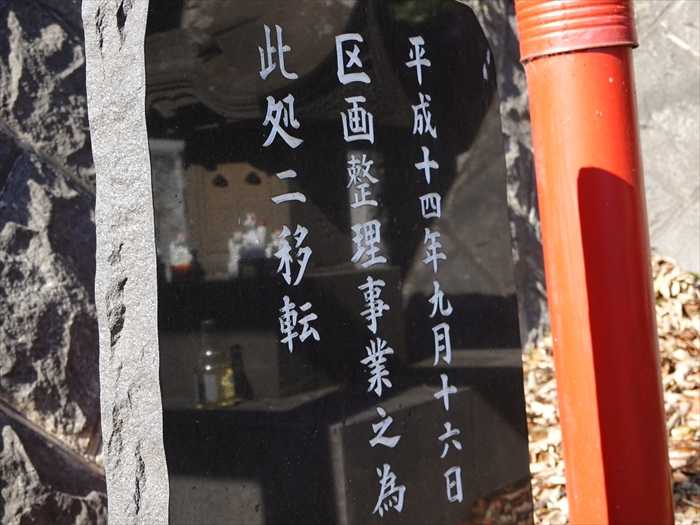

「平成十四年九月十六日 区画整理事業之為 此処ニ移転」と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

綾瀬市早川1766。

曹洞宗寺院の「龍洞院」は、一澤山と号す。

「龍洞院」は、香山重菰が開山となり慶長5年(1600年)に創建したと。

「本堂」に向かって進むと左手に「蠟梅」の黄色い花が。

香り豊かに。

青空に映えて。

そして「本堂」への山門。

かつての愛甲郡玉川村龍鳳寺の末寺として慶長年間に創建された。

本堂が再建され、現在は市内外合わせ300件の檀家を抱えていると。

「龍洞霊園」と刻まれた石碑。

「龍洞院復興紀年」碑。

「本堂」。

「本堂」の「内陣」。

「本堂」前の観音像。

大きな「龍洞院観音」。

お顔をズームで。

「龍洞院観音」の裏にも。

横にも小さな観音様が2体。

「龍洞院観音」を横から。

そして次に訪ねたのが「五社神社」。

神奈川県綾瀬市早川1603。

「神奈川県神社庁 献幣使参向神社 五社神社」碑。

「献幣使というのは神社本庁よりの幣帛(神前へのお供え物類の総称)料をお供えするための

役目で、ご神威を発揚しご神徳の宣揚と神社の興隆を願う目的を持って参向すること」

入口にあった「道祖神」碑。

「郷社 五社神社」碑。

明治~昭和21年まで、神社は国の管理下のものであったと。

おおまかに社格制度の格で表すと下記の図の通り。

社格は官社と諸社に大きく分類されますが、登録されていない(登録されようとしていない)

無願神祠(無願神社)もあり、3つに分類されていた。

官社は神祇官(国家機関=今でいう国家公務員に近い)が祭ることになっており、諸社は

地方官=今でいう地方公務員に近い)が祭ることになっていた。

なお無格社は格が無い神社ということになり厳密には社格制度からは除外すべきだが、

神社であることは認められていた(認定されていた)神社となると。

認定されていないと無願神祠(無願神社)となったと。

【https://sapporo-jinja.com/shakaku/】より

「鳥居」。扁額は「五社神社」。

「玉垣造成記念」碑。

「五社神社 由緒

五社神社は、日本武尊東征の折に当地に五朶の榊を樹て、地神五代を創祀して五頭の宮と

崇められたのが創始だと伝えられ、正和2年(1313年)、三井の門徒浄覚大徳が社殿を再建、

五社明神社と称したといいます。慶安2年(1649)には江戸幕府より社領13石の御朱印状を

受領、明治6年村社に列格、昭和12年五社神社と改称・郷社に列格したといいます。」。

「御神木 銀杏」。

江戸時代中期に植樹されたものと。樹齢300年?

参道を進む。

途中、参道の左手にあった「境内社八坂神社」。

「八坂神社」社号標。

その向かいには日本武尊の腰掛石、石標と石を祀る社があった。

石標「日本武尊 腰掛石」。

「腰掛石」。

景行天皇の四十年夏、日本武尊が天皇の命により東征。東方に五色の瑞雲が激しく動き、

亀居山(現在の五社神社)で雲気が収まり辺りを見ると五朶の榊と大石があり、石に奇瑞を感じ

息を休め、五朶の榊の因縁にまかせ地神五代の神霊を草創し五頭の宮とした。

この大石が日本武尊腰掛石といわれ、五頭の宮は五社神社のことです。

「手水舎」。

自然石を刳り貫いた水鉢には水がなく。

正面に「拝殿」が見えて来た。ご神木の楠木がその前に立つ。

「神輿殿」が左手に。

「境内社」。

左から「渋谷神社」と「疱瘡稲荷社」。

「狛犬」阿形像。

「狛犬」吽形像。

「拝殿」。

御祭神は

・天照皇大神 ( あまてらすすめおおみかみ )

・天忍穂耳尊 ( あめのおしほみみのみこと )

・天津彦火瓊瓊杵尊 ( あまつひこほのににぎのみこと )

・彦火火出見尊 ( ひこほほでみのみこと )

・鵜草葺不合尊 ( うがやふきあえずのみこと )

社名は上記5柱の神を祀るという意味で、何らかの理由により5社を統合した神社や、

元々1社に5柱の神が祀られている神社などにつけられているのだと。

棟札によると、造営の大工は鎌倉の円覚寺大工高階隼人道直であり、鎌倉大工の伝統的技術を

窺うことができるのだと。

向背の見事なの彫刻。

ズームで。水引虹梁の上の中備(なかぞえ)に龍の彫刻が。

「木鼻」の彫刻。

拝殿内。

御神体の「鏡」。

神社における「鏡」は一般的に太陽を指していると。

理由は「鏡」で太陽の光を反射するのを正面からみると「鏡」が太陽のように光り輝いて

見えるから。

日本では太陽神である「天照大御神(アマテラスオオミカミ)」を最上の神として

お祀りするので、太陽を象徴する「鏡」をご神体として神社に祀るのだ。

また、「鏡」に映った自分自身の姿から自分の行動を自覚するという意味もあるのだと。

「神楽殿」。

無人のおみくじ販売場所。

おみくじが結んである「おみくじ掛け」。

「祈願受付所」。

境内右手から見ると「本殿」とその奥の森が眺められた。

「拝殿」屋根を横から。

懸魚(げぎょ)の彫刻も見事。

再びご神木の楠木を入れて。

次に「五社神社」の裏にある「尾ノ井」を訪ねる為に坂道を下る。

坂の途中左にあったのが「尾ノ井」。

「尾ノ井

五社神社の境内の形が亀の形に似ており、池がその尾の位置にあるので、亀ノ尾ノ井が尾ノ井と

呼ばれるようになりました。

高い所にある湧き水の池で、古くは飲み水になったり、田の用水になったり、雨乞行事に用い

られたりしました。

また、これにまつわる昔話なども伝えられています。」

池には金魚の姿も。

池の上の斜面には小さな祠があった。

石灯籠も置かれていた。

次の「城山公園」は昨年「 早川城 」👈リンク を訪ねた際に一通り散策したので

この日は訪ねなかった。

そして「子育て観音」へ

綾瀬市深谷13-4205-1。

「IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター」の近く比留川西側の御堂。

「子育て観音」碑。

「子育て観音

本尊は十一面観音坐像です。本尊の胎内にも小さな十一面観音坐像が納められています。

生まれた子供が元気に育って欲しいという願いを込めて「子育て観音」と呼ばれています。胎内の観音坐像は明治三十年、鎌怠扇ヶ谷の仏師、後藤斎宮慶廣の作です。

数回の移転を経て、当地へ安置されました。

毎年、釈の誕生日である四月ハ日に開帳され、地域の人が集まり大数珠を回しての念仏が

奉納されます。」

「本堂」。

扁額「子育観音」。

本尊の「十一面観音坐像」をネットから。

観音像は1897年、鎌倉の仏師・後藤斎宮慶広の作。

坐像の胸の中に本尊となる小さな仏像が安置されているのだと。

【https://rarea.events/event/28114】より

子育て観音前の庚申塔が左に。造立は寛政四年(1792)と。

三猿に主尊の青面金剛は六臂で日輪、月輪、武器を持ちショケラをぶら下げていた。

「本堂の裏にも朱の鳥居が。」。

石造りの社。

「平成十四年九月十六日 区画整理事業之為 此処ニ移転」と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[綾瀬市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

綾瀬市歴史散歩 目次 2021.05.25

-

綾瀬市の神社仏閣を巡る その12:蓮光寺2… 2021.02.17

-

綾瀬市の神社仏閣を巡る その11:蓮光寺1… 2021.02.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.