PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

綾瀬市蟹ヶ谷公園の…

New!

オジン0523さん

ネジバナいっぱい、… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 綾瀬市歴史散歩

【綾瀬市歴史散歩 目次】

そして「綾瀬市役所」前を通過。

「綾瀬市」は全域が相模川の河岸段丘にあり、丘陵の起伏は比較的穏やか、

気候は比較的温暖である。「緑と文化が薫るふれあいのまち あやせ」を市の標語に掲げている。神奈川県内では最も新しい市で、市内の18%強が在日米軍と海上自衛隊の厚木基地になっており

(同基地総面積の約78%に相当)、市長選では常に騒音問題が争点となる。

一般国道と鉄道駅はないが、市南端部には東海道新幹線、北部には東名高速道路が通っており、

小園地区に綾瀬スマートインターチェンジが設置される予定である。

現在の人口は約84,000人。

そして近くの道路脇の広場にあった「綾瀬ふれあい大釜」。

屋根付きの建物の下に巨大な鍋が鎮座。五右衛門風呂の如き異様な大きさ。

一、容量・・・2160リットル(ドラム缶約12本分)

一、寸法・・・内径1350mm

一、深さ・・・1260mm

一、重量・・・釜0.7トン 釜戸2.60トン

一、材質・・・鋳鉄

一、由来

この大羽釜はまわし型という手法で型が鋳造されたもので、畜産をはじめ歴史ある綾瀬農業の

発展を願い、市内畜産農家60名から寄せられた浄財をもとに、全国でニ番目の大きさを誇る

大釜として、平成2年9月に完成したものです。

同年10月のあやせ市民まつりにおいてこの大釜の名前を募集し農家の人々とのふれあいの

シンボルとしての願いを込め「綾瀬ふれあい大釜」と命名されました。

作りまつりの名物として多くの人々に喜ばれました。」

そして山道の脇にあった「江川天神社」へ

綾瀬市早川8812-2近く。

「社殿」。

「江川天神社

綾瀬市吉岡1763。

「新武者寄橋」より見る「目久尻川サイクリングロード」と「せせらぎ広場」。

「せせらぎ広場」案内板。

「目久尻川」に架かる「新武者寄橋」。

その名の示す通り、橋が架かる場所は近くに早川城があったころの武者の集合場所であったと。

現在の橋の構造は、4径間連続鋼鈑桁橋で、橋長134mの道路橋。昭和59年に建設された。

欄干に取り付けられた橋の銘板に、往時をしのぶことができるのであった。

そして南に下り、「吉野橋」の袂に車を駐める。

この近くにあった清流「清水川」。

流れに沿って進むと右側にあったのが「わさび田」。

綾瀬市吉岡1296付近。

ネットにはこんな記事が。

「高座郡綾瀬村(現・綾瀬市)の篠崎源蔵は明治年間に養蚕指導員として県内各地を歩き、

指導に当たっていました。その時に、愛川村半原の染矢九一、成井泉に出会い、綾瀬村に

ワサビを導入しました。そして、綾瀬村吉岡地区では明治時代半ばから、篠崎源蔵らは

4戸の農家と共に栽培を始めました。篠崎家には、1915(大正 4)年に行われた

「高座外四郡農会聯合農産物品評会」で入賞した賞状が自宅に飾ってあります。

ワサビ田は、綾瀬市早川の台地の裾を流れる目久尻川の側流「清水川」沿いに、最盛期には

40㌃ありましたが、現在は、 篠崎家のみが 7㌃程度栽培しています。

導入当時の品種は、愛川から導入し、青軸の系統(半原種?)や紫の系統でしたが、収量性などの

問題から伊豆から 品種を導入するようなり、現在は「達磨」などを購入しています。

仲間と共に生産に励み、築地のワサビ問屋に出荷し、 品質の良さと伊豆での不作時には高価で

取引されたそうです。最近では源蔵の孫・徳治さんの長女・玲子さんが父親の 情熱を受け継ぎ、

共に栽培に励んでいます。そして、販売は、JAさがみ・わいわい市寒川店と

海老名グリーンセンター で主に花ワサビとして、2~4月に販売しています。

栽培管理は、日照の管理が重要で、夏期は黒寒冷紗で遮光し、秋には落ち葉の堆積を防ぐために

ネットに張り替えて います。2014 年春の豪雪時にはネットに積もり、ネットの骨組みが倒壊する

出来事もありました。」とやや古い情報ではありますが。

目久尻川周辺には湧水が流れ出す個所がみられ、今では貴重になりつつあるわさび田。

湧水を集めて流れる「清水川」の水面も陽光を反射して。

「清水川の自然を大切にしましょう」と。

そして再び目久尻川に架かる「吉野橋」を渡り4~500m先にあった「吉岡神明社」へ。

綾瀬市陵西1808。

社号標「吉岡神明社」。

吉岡神明社は、小島左衛門尉源忠重が当地土着に際して康和4年(1102)に勧請したとも、

元和2年(1616)春日局が伊勢神明天照太神宮を勧請して創建したともいい、いずれか確かか

不詳ながら、江戸期には吉岡村の鎮守社であったと。

「吉岡神明社」掲示板。

「配置案内図」。

鳥居。

参道脇の「大松樹記念碑」。

参道の先に「社殿」が見えた。

そして参道右側に「手水舎」。「手水鉢」には「洗心」の文字が。

その先に小さな「弁天池」。

その横に「弁財天社」。

「弁天様

もどはインドのサラスバティ川の女神。

仏教では弁舌、音楽、学問、智慧、財福などを司る神とされる。

手には琵琶や武器を特っ。

七福神の一つとして知られている。

俗に紅一点の才能のある女性。」

「神明社辨天池改修記念碑」。

御神木の杉の大木。

正面に「社殿」。

「神楽殿」。

「社務所」。

そして「社殿」。

「社殿」の「内陣」。

扁額「神明宮」。

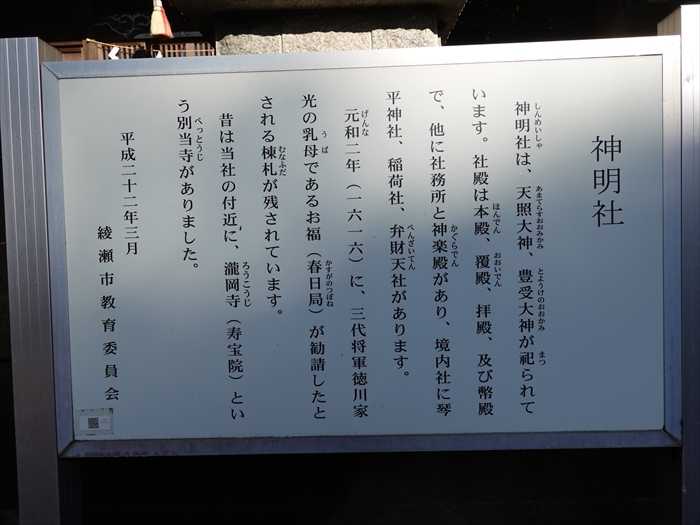

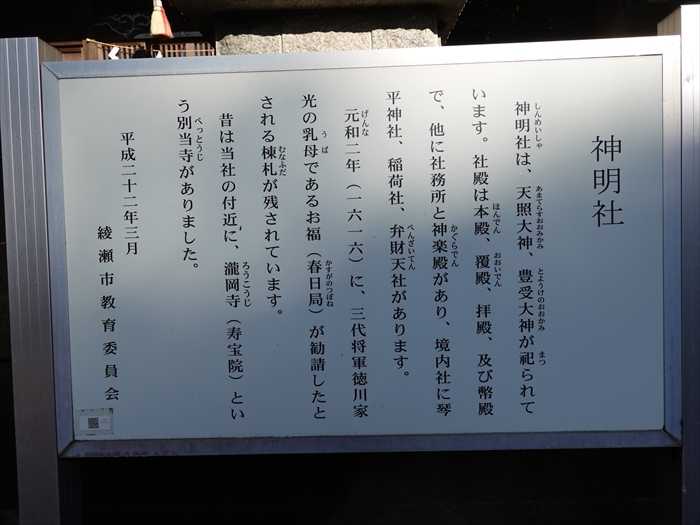

「神明社

神明社は、天照大神、豊受大神がられています。社殿は本殿・覆殿、拝殿、及び幣殿で、

他に社務所と神楽殿があり・境内社に琴平神社、稲荷社、弁財天社があります。

元和二年(一六一六)に、三代将軍物川家光の乳母であるお福(春日局)が勧請したとされる棣札が

残されています。

昔は当社の付近に、瀧岡寺(ろうこうじ 寿宝院)という別当寺がありました。」

「神明社屋根替奉賛御芳名」碑。

「神楽殿造営工事落成奉祝記念碑」。

「石垣改修 社寺拂下 記念」碑。

相模鉄道(株)の境内整備「記念碑」。

先代の鬼瓦であろうか。

境内の左手にあったのが「琴平神社」。

「琴平神社」。

「琴平神社」の「内陣」。

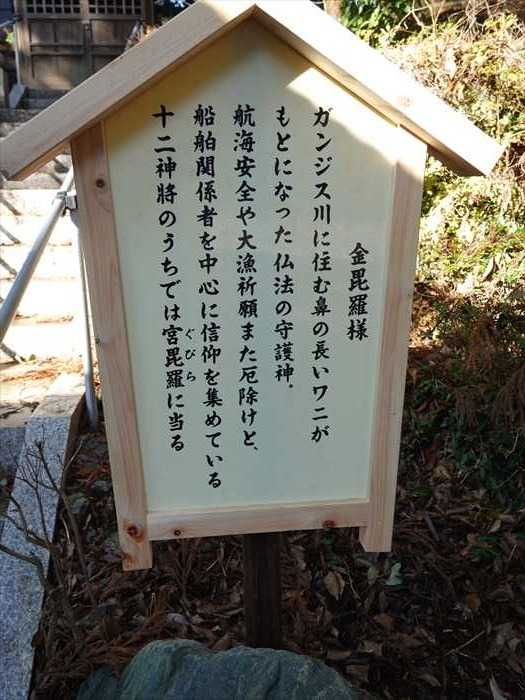

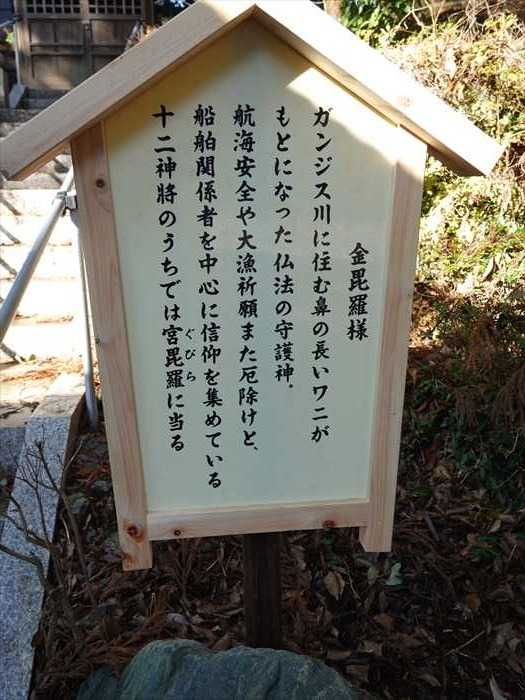

「金毘羅様

カンジス川に住む鼻の長いワニがもとになった仏法の守護神。

航海安全や大魚祈願また厄除けと、船舶関係者を中心に信仰を集めている

十ニ神將のうちては宮毘羅(ぐびら)に当る。」

宮比羅(くびら、ぐびら)は、仏教の水運の神で、天竺霊鷲山の鬼神で、薬師如来十二神将の

筆頭である。

宮毘羅、金毘羅、金比羅、禁毘羅とも書く。

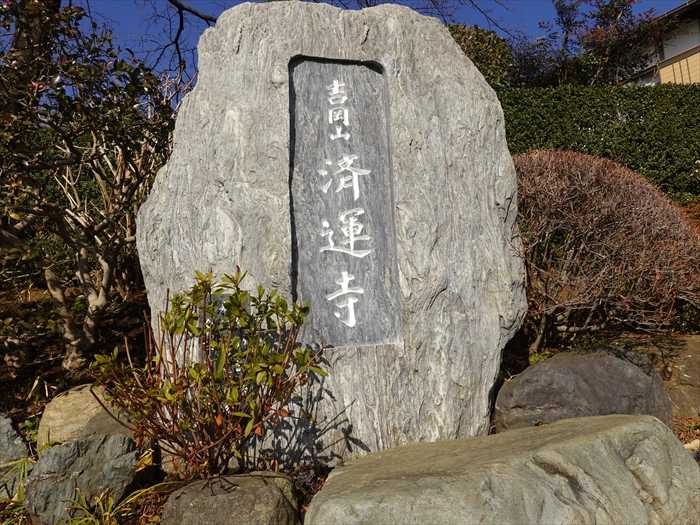

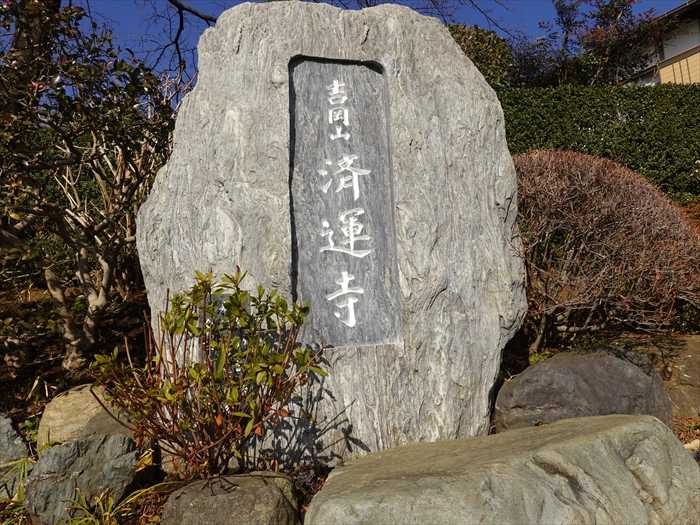

「済運寺」を訪ねた。

綾瀬市吉岡1783。

寺号標「吉岡山 済運寺」。

「本堂」。

「本堂」右手。

境内池には「しょんべん小僧の姿が。

大きな石灯籠。

屋根には北条家を代表する紋「三つ鱗」が。

鎌倉・建長寺の末寺であるので、建長寺の開基(創立者)・鎌倉幕府第5代執権・北条時頼から

「三つ鱗」なのであろう。

「済運寺

「延命地蔵尊」。

「延命地蔵尊」も防寒対策、コロナ対策も万全か。

六地蔵尊。

左から

地蔵菩薩、宝掌菩薩、宝処菩薩。

中央に釈迦如来坐像。

左から

宝印手菩薩、持地菩薩、堅固慧菩薩。

そして次に500mほど南下した場所にあった「正福寺」を訪ねた。

綾瀬市吉岡1006。

浄土宗寺院の「正福寺」は、「廣養山 直到院」と号す。

寺号標「浄土宗 正福寺」。

参道左側には石仏群が。手前には「六地蔵」。

「六地蔵縁起

仏祖釈迦如来が入滅されてから弥勒菩薩があらわれるまで、多くの苦しむ者を

救ってくれた仏として地蔵菩薩は信仰されている。

六体の菩薩を六地蔵と言い、六道のそれぞれのところで苦しんでいる者を

お助けくださり、また子育て延命地蔵として人々をお守りくださる仏とされ、

お地蔵さまは多くの人に信仰されている。

六地蔵菩薩 持ち物 六道

一、大定智悲地蔵 (錫杖)……地獄道

ニ、大徳清浄地蔵 (如意)……餓鬼道

三、大光明地蔵 (数珠)……畜生道

四、清浄無垢地蔵 (合掌)……修羅道

五、大清浄地蔵 (香炉)……人道

六、大堅固地蔵 (衣服)……天道

勉強になりました。

左から上記一から始まる「六地蔵」を。

その先にも石仏が並んでいた。

「本堂」。

「浄土宗正福寺」は、白受(天正18年1590年寂)が開山、小田原北条氏に仕えていた

加藤傳次郎某(法名光誉念信、永禄2年寂)が開基となり創建したと。

境内左手に大きな「観音像」。

お顔をズームで。

勢至丸(法然上人)像。

勢至丸の立像で「旅立ちの法然さま」。

本尊は「木造阿弥陀如来立像」。

「正福寺

「本堂」の扁額「正福寺」。

「本堂」前の境内。

再び山門から「正福寺」を振り返る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

そして「綾瀬市役所」前を通過。

「綾瀬市」は全域が相模川の河岸段丘にあり、丘陵の起伏は比較的穏やか、

気候は比較的温暖である。「緑と文化が薫るふれあいのまち あやせ」を市の標語に掲げている。神奈川県内では最も新しい市で、市内の18%強が在日米軍と海上自衛隊の厚木基地になっており

(同基地総面積の約78%に相当)、市長選では常に騒音問題が争点となる。

一般国道と鉄道駅はないが、市南端部には東海道新幹線、北部には東名高速道路が通っており、

小園地区に綾瀬スマートインターチェンジが設置される予定である。

現在の人口は約84,000人。

そして近くの道路脇の広場にあった「綾瀬ふれあい大釜」。

屋根付きの建物の下に巨大な鍋が鎮座。五右衛門風呂の如き異様な大きさ。

一、容量・・・2160リットル(ドラム缶約12本分)

一、寸法・・・内径1350mm

一、深さ・・・1260mm

一、重量・・・釜0.7トン 釜戸2.60トン

一、材質・・・鋳鉄

一、由来

この大羽釜はまわし型という手法で型が鋳造されたもので、畜産をはじめ歴史ある綾瀬農業の

発展を願い、市内畜産農家60名から寄せられた浄財をもとに、全国でニ番目の大きさを誇る

大釜として、平成2年9月に完成したものです。

同年10月のあやせ市民まつりにおいてこの大釜の名前を募集し農家の人々とのふれあいの

シンボルとしての願いを込め「綾瀬ふれあい大釜」と命名されました。

作りまつりの名物として多くの人々に喜ばれました。」

そして山道の脇にあった「江川天神社」へ

綾瀬市早川8812-2近く。

「社殿」。

「江川天神社

祭神は菅原道真と平成輔。享保十五年(一七三O〇)に建てられた古碑があり、それには

「平宰相成輔卿祠社」と彫ってありました。

「平宰相成輔卿祠社」と彫ってありました。

平成輔は京都の公卿て、後醍醐天皇の親任を受け、鎌倉幕府討滅を計画しましたが、失敗して

捕えられ、鎌倉に護送される途中、元弘一一年(一三三二)五月、早川河口て殺害されました。

その故地は小田原市に現存し、同市指定史跡となっています。

捕えられ、鎌倉に護送される途中、元弘一一年(一三三二)五月、早川河口て殺害されました。

その故地は小田原市に現存し、同市指定史跡となっています。

早川という昔の村名が、たまたまこの早川と同名なのて、後世ここにも祭ったものと思われます。

境内の涌き水は社によって大切に保護され、飲料水や農業用水として利用されてきました。」

綾瀬市吉岡1763。

「新武者寄橋」より見る「目久尻川サイクリングロード」と「せせらぎ広場」。

「せせらぎ広場」案内板。

「目久尻川」に架かる「新武者寄橋」。

その名の示す通り、橋が架かる場所は近くに早川城があったころの武者の集合場所であったと。

現在の橋の構造は、4径間連続鋼鈑桁橋で、橋長134mの道路橋。昭和59年に建設された。

欄干に取り付けられた橋の銘板に、往時をしのぶことができるのであった。

そして南に下り、「吉野橋」の袂に車を駐める。

この近くにあった清流「清水川」。

流れに沿って進むと右側にあったのが「わさび田」。

綾瀬市吉岡1296付近。

ネットにはこんな記事が。

「高座郡綾瀬村(現・綾瀬市)の篠崎源蔵は明治年間に養蚕指導員として県内各地を歩き、

指導に当たっていました。その時に、愛川村半原の染矢九一、成井泉に出会い、綾瀬村に

ワサビを導入しました。そして、綾瀬村吉岡地区では明治時代半ばから、篠崎源蔵らは

4戸の農家と共に栽培を始めました。篠崎家には、1915(大正 4)年に行われた

「高座外四郡農会聯合農産物品評会」で入賞した賞状が自宅に飾ってあります。

ワサビ田は、綾瀬市早川の台地の裾を流れる目久尻川の側流「清水川」沿いに、最盛期には

40㌃ありましたが、現在は、 篠崎家のみが 7㌃程度栽培しています。

導入当時の品種は、愛川から導入し、青軸の系統(半原種?)や紫の系統でしたが、収量性などの

問題から伊豆から 品種を導入するようなり、現在は「達磨」などを購入しています。

仲間と共に生産に励み、築地のワサビ問屋に出荷し、 品質の良さと伊豆での不作時には高価で

取引されたそうです。最近では源蔵の孫・徳治さんの長女・玲子さんが父親の 情熱を受け継ぎ、

共に栽培に励んでいます。そして、販売は、JAさがみ・わいわい市寒川店と

海老名グリーンセンター で主に花ワサビとして、2~4月に販売しています。

栽培管理は、日照の管理が重要で、夏期は黒寒冷紗で遮光し、秋には落ち葉の堆積を防ぐために

ネットに張り替えて います。2014 年春の豪雪時にはネットに積もり、ネットの骨組みが倒壊する

出来事もありました。」とやや古い情報ではありますが。

目久尻川周辺には湧水が流れ出す個所がみられ、今では貴重になりつつあるわさび田。

湧水を集めて流れる「清水川」の水面も陽光を反射して。

「清水川の自然を大切にしましょう」と。

そして再び目久尻川に架かる「吉野橋」を渡り4~500m先にあった「吉岡神明社」へ。

綾瀬市陵西1808。

社号標「吉岡神明社」。

吉岡神明社は、小島左衛門尉源忠重が当地土着に際して康和4年(1102)に勧請したとも、

元和2年(1616)春日局が伊勢神明天照太神宮を勧請して創建したともいい、いずれか確かか

不詳ながら、江戸期には吉岡村の鎮守社であったと。

「吉岡神明社」掲示板。

「配置案内図」。

鳥居。

参道脇の「大松樹記念碑」。

参道の先に「社殿」が見えた。

そして参道右側に「手水舎」。「手水鉢」には「洗心」の文字が。

その先に小さな「弁天池」。

その横に「弁財天社」。

「弁天様

もどはインドのサラスバティ川の女神。

仏教では弁舌、音楽、学問、智慧、財福などを司る神とされる。

手には琵琶や武器を特っ。

七福神の一つとして知られている。

俗に紅一点の才能のある女性。」

「神明社辨天池改修記念碑」。

御神木の杉の大木。

正面に「社殿」。

「神楽殿」。

「社務所」。

そして「社殿」。

「社殿」の「内陣」。

扁額「神明宮」。

「神明社

神明社は、天照大神、豊受大神がられています。社殿は本殿・覆殿、拝殿、及び幣殿で、

他に社務所と神楽殿があり・境内社に琴平神社、稲荷社、弁財天社があります。

元和二年(一六一六)に、三代将軍物川家光の乳母であるお福(春日局)が勧請したとされる棣札が

残されています。

昔は当社の付近に、瀧岡寺(ろうこうじ 寿宝院)という別当寺がありました。」

「神明社屋根替奉賛御芳名」碑。

「神楽殿造営工事落成奉祝記念碑」。

「石垣改修 社寺拂下 記念」碑。

相模鉄道(株)の境内整備「記念碑」。

先代の鬼瓦であろうか。

境内の左手にあったのが「琴平神社」。

「琴平神社」。

「琴平神社」の「内陣」。

「金毘羅様

カンジス川に住む鼻の長いワニがもとになった仏法の守護神。

航海安全や大魚祈願また厄除けと、船舶関係者を中心に信仰を集めている

十ニ神將のうちては宮毘羅(ぐびら)に当る。」

宮比羅(くびら、ぐびら)は、仏教の水運の神で、天竺霊鷲山の鬼神で、薬師如来十二神将の

筆頭である。

宮毘羅、金毘羅、金比羅、禁毘羅とも書く。

「済運寺」を訪ねた。

綾瀬市吉岡1783。

寺号標「吉岡山 済運寺」。

「本堂」。

「本堂」右手。

境内池には「しょんべん小僧の姿が。

大きな石灯籠。

屋根には北条家を代表する紋「三つ鱗」が。

鎌倉・建長寺の末寺であるので、建長寺の開基(創立者)・鎌倉幕府第5代執権・北条時頼から

「三つ鱗」なのであろう。

「済運寺

済運寺は山号を吉岡山と称し、臨済宗建長寺の末寺です。本尊は木造釈迦如来坐像で。

貞和五年(一三四九)卒の栢庵宗意禅師大和尚により開山され、中興開基は元和四年(一六一ハ)卒の

渋谷平次郎某で渋谷庄司重国の子孫といわれています。

貞和五年(一三四九)卒の栢庵宗意禅師大和尚により開山され、中興開基は元和四年(一六一ハ)卒の

渋谷平次郎某で渋谷庄司重国の子孫といわれています。

三代将軍徳川家光の乳田である春日局が化粧料として吉岡・用田等に三千石の所領を与えられ、

このあたりに屋敷を建て、大山参脂の宿泊所にしたといわれています。

このあたりに屋敷を建て、大山参脂の宿泊所にしたといわれています。

済運寺には春日局の御位版とともに、局が使用したと伝えられる茶臼・茶が寺宝として

大切に保管されています。」

大切に保管されています。」

「延命地蔵尊」。

「延命地蔵尊」も防寒対策、コロナ対策も万全か。

六地蔵尊。

左から

地蔵菩薩、宝掌菩薩、宝処菩薩。

中央に釈迦如来坐像。

左から

宝印手菩薩、持地菩薩、堅固慧菩薩。

そして次に500mほど南下した場所にあった「正福寺」を訪ねた。

綾瀬市吉岡1006。

浄土宗寺院の「正福寺」は、「廣養山 直到院」と号す。

寺号標「浄土宗 正福寺」。

参道左側には石仏群が。手前には「六地蔵」。

「六地蔵縁起

仏祖釈迦如来が入滅されてから弥勒菩薩があらわれるまで、多くの苦しむ者を

救ってくれた仏として地蔵菩薩は信仰されている。

六体の菩薩を六地蔵と言い、六道のそれぞれのところで苦しんでいる者を

お助けくださり、また子育て延命地蔵として人々をお守りくださる仏とされ、

お地蔵さまは多くの人に信仰されている。

六地蔵菩薩 持ち物 六道

一、大定智悲地蔵 (錫杖)……地獄道

ニ、大徳清浄地蔵 (如意)……餓鬼道

三、大光明地蔵 (数珠)……畜生道

四、清浄無垢地蔵 (合掌)……修羅道

五、大清浄地蔵 (香炉)……人道

六、大堅固地蔵 (衣服)……天道

勉強になりました。

左から上記一から始まる「六地蔵」を。

その先にも石仏が並んでいた。

「本堂」。

「浄土宗正福寺」は、白受(天正18年1590年寂)が開山、小田原北条氏に仕えていた

加藤傳次郎某(法名光誉念信、永禄2年寂)が開基となり創建したと。

境内左手に大きな「観音像」。

お顔をズームで。

勢至丸(法然上人)像。

勢至丸の立像で「旅立ちの法然さま」。

本尊は「木造阿弥陀如来立像」。

「正福寺

正福寺は山号を広養山と称する浄土宗の寺院です。本尊は木造阿弥陀如来立像です。

善誉空阿白受上人を開山、小田原北条氏に仕えたという加藤伝太郎広信を開基として、

天文元年(一五三ニ)に建立されました。

天文元年(一五三ニ)に建立されました。

その後、慶長三年(一五九八)を最初とし、元禄八年(一六九五)に二度目、現在の本堂は、

天保十一年(一八四〇)に三度にわたり再建された建物です。開山以来の伝えが書き残された

羽目板が大事に残されています。」

羽目板が大事に残されています。」

「本堂」の扁額「正福寺」。

「本堂」前の境内。

再び山門から「正福寺」を振り返る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[綾瀬市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

綾瀬市歴史散歩 目次 2021.05.25

-

綾瀬市の神社仏閣を巡る その12:蓮光寺2… 2021.02.17

-

綾瀬市の神社仏閣を巡る その11:蓮光寺1… 2021.02.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.