PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【都市高速からの風…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

秩父三大氷柱ー1、道… New! オジン0523さん

2002年8月チベット東… 隠居人はせじぃさん

隠居人はせじぃさん

加湿器に麦茶を入れ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん秩父三大氷柱ー1、道… New! オジン0523さん

2002年8月チベット東…

隠居人はせじぃさん

隠居人はせじぃさん加湿器に麦茶を入れ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

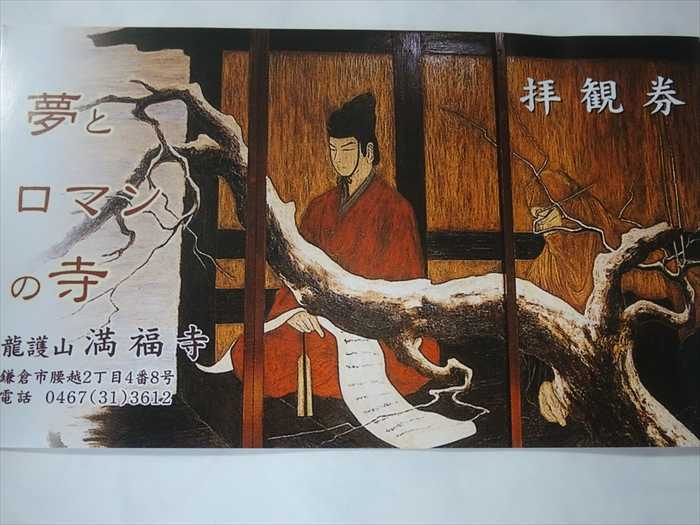

「電車通り」から別れて「小動」交差点方面に進むと左手にあったのが

「義經腰越状旧跡 満福寺(まんぷくじ)」。

「山門」に向かって進むと江ノ電の踏切があった。

折しも鎌倉駅行きの江ノ電が通過。

最後部車両は1000形のラッピング車両・オリパラ仕様の車両であった。

オリンピックのセーリング会場が江の島ヨットハーバーなのだ。

そして「山門」への石段を上って行った。

「義經腰越状七百五十年記念」碑。

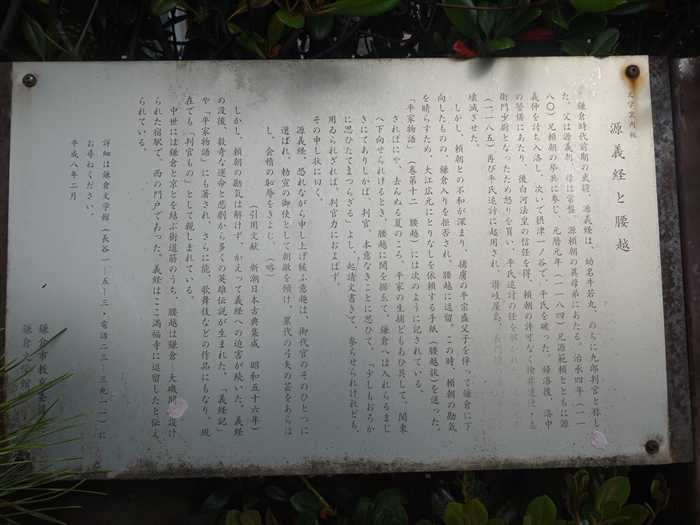

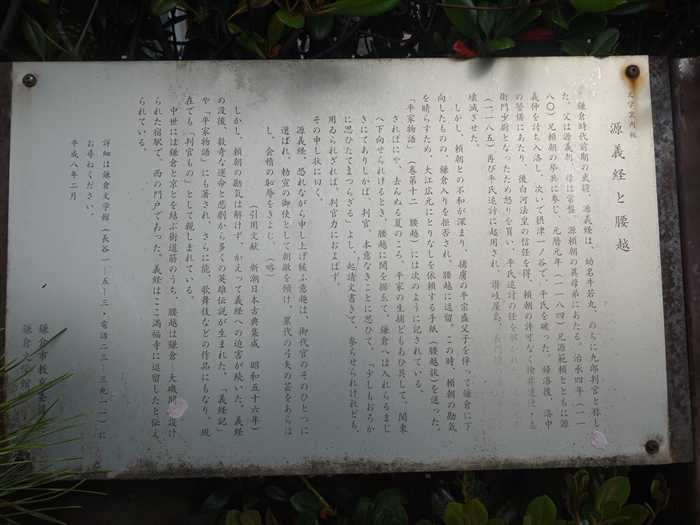

「 文学案内板 源義経と腰越

鎌倉時代前期の武将・源義経は、幼名・牛若丸、のちに九郎判官と称した。父は源義朝、

母は常盤。源頼朝の異母弟にあたる。治承4年(1180)、奥州から兄・頼朝の挙兵に参じ、

元暦元年(1184)、兄源範頼とともに源義仲を討ち入洛し、次いで摂津一ノ谷で、平氏を破った。

帰洛後、洛中の警護にあたり、後白河法皇の信任を得、源頼朝の許可なく検非違使・左衛門少尉と

なったため怒りを買い、平氏追討の任を解かれた。文治元年(1185)再び平氏追討に起用され、

讃岐屋島、長門壇の浦に平氏を壊滅させた。

しかし、頼朝との不和が深まり、捕虜の平宗盛父子を伴って鎌倉に下向したものの鎌倉入りを

拒否され、腰越に逗留。この時、頼朝の勘気を晴らすため、大江広元にとりなしを依頼する手紙

(腰越状)を送った。「平家物語」(巻第十二 腰越)には次のように記されている。

さればにや、去んぬる夏のころ、平家の生捕どもあい具して、関東へ下向せられけるとき、

「少しもおろかに思ひたてまつらざる」よし、起請文書きて、参らせられけれども、用ひ

られざれば、判官力におよばず。その申し状に曰く、

源義経,恐れながら申し上げ候ふ意趣は、御代官のそのひとつに撰ばれ、勅宣の御使として

朝敵を傾け、累代の弓矢の芸をあらはし、会稽の恥辱をきよむ。(略)

(引用文献 新潮日本古典集成 昭和五十六年)

悲劇から多くの英雄伝説が生まれた。「義経記」や「平家物語」にも著され、さらに能、

歌舞伎などの作品にもなり、現在でも「判官もの」として親しまれている。

中世には鎌倉と京とを結ぶ街道筋のうち、腰越は鎌倉-大磯間に設けられた宿駅で、

西の門戸であった。義経はここ満福寺に逗留したと伝えられている。 平成八年二月」

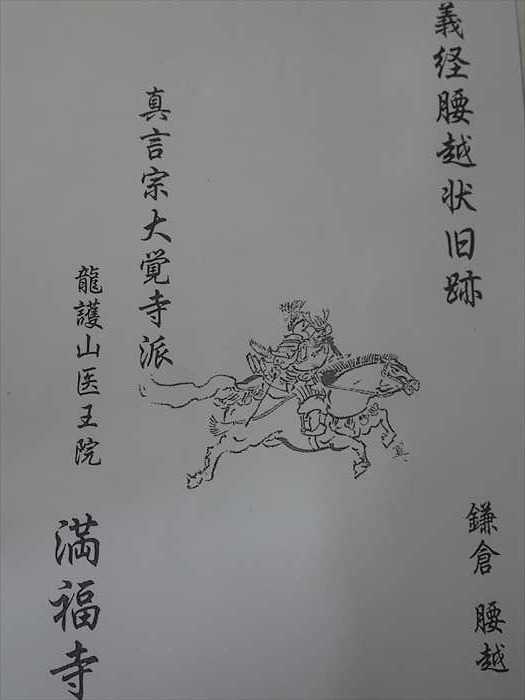

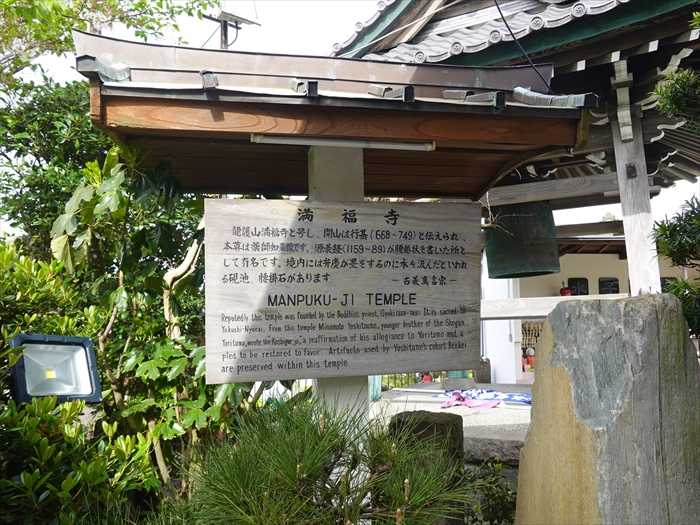

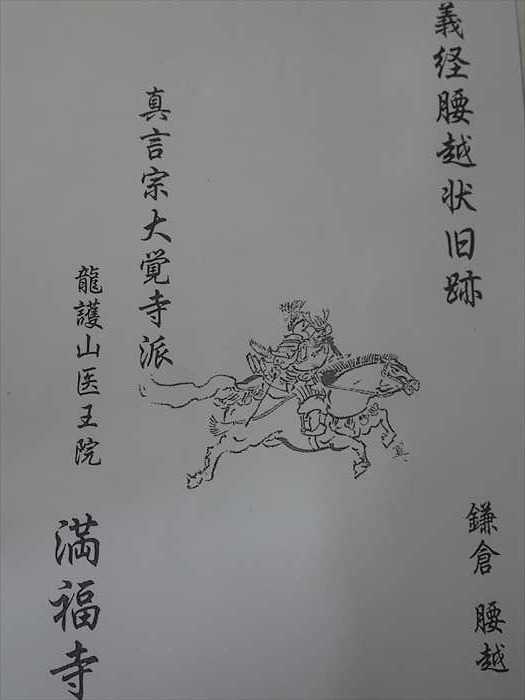

「義経 腰越状旧跡 満福寺」。

「山門」の扁額は「龍護山」。

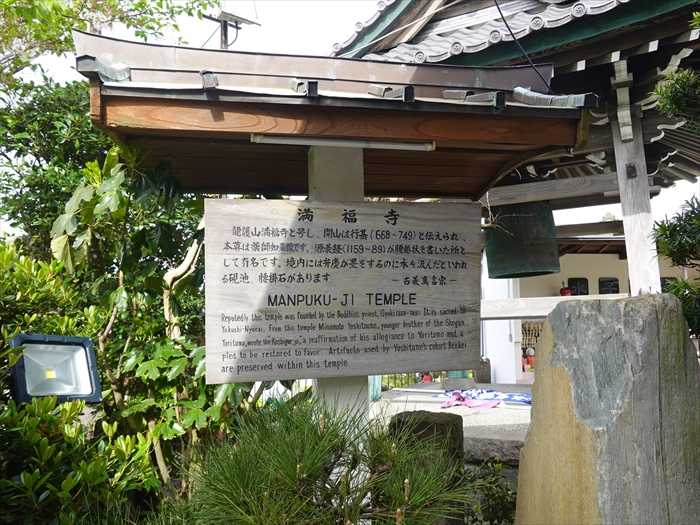

「満福寺

「 義経宿陣之址 」👈リンク 碑。

「文治元年(1185)五月 源義経朝敵ヲ平ラゲ降将前内府平宗盛ヲ捕虜トシテ相具シ

【1185年5月、源義経(みなもとのよしつね)は、平家(へいけ)と戦って、平宗盛(

たいらのむねもり)を捕虜にし、鎌倉の入り口である腰越(こしごえ)まで帰ってきましたが、

頼朝は義経の事を信用していないため鎌倉に入ることを許しませんでした。

そのため腰越に留まったままでした。この時、無念の気持ちを一通の嘆願書(たんがんしょ)に

して、大江広元に渡したことが、吾妻鏡(あづまかがみ)に書いてあります。

これが世に言う「腰越状」で、その下書きといわれるものがここの満福寺に残っています。】

石仏。

「手水場」。

水口の龍。

「本堂」。

鎌倉市腰越2丁目4−8 。

「本堂」の扁額「満福寺」。

「龍護山 医王院 満福寺」。

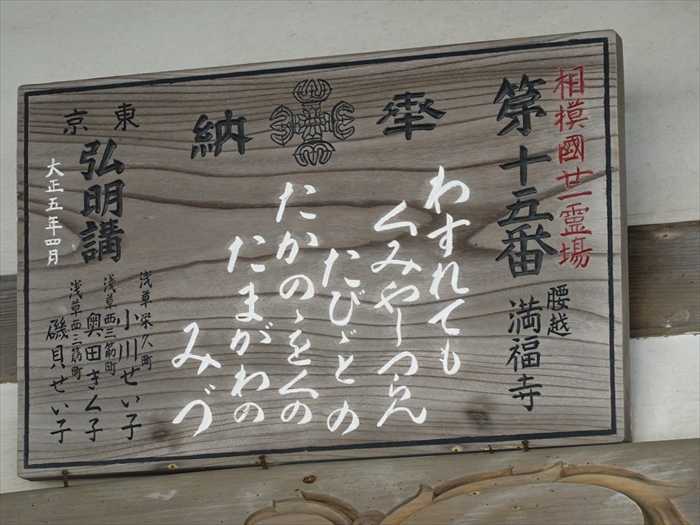

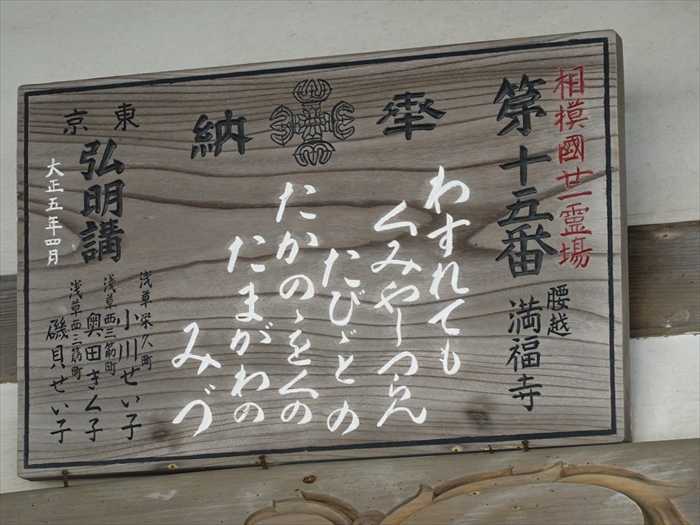

本堂に掲示された「相模國廿一霊場 第十五番 腰越 満福寺」

「わすれても くみやしつらん たびゞとの たかのゝをくの たまがわのみづ」と

弘法大師が詠んだとされる歌。大師が旅人の命運を心配し思いやった心の表現ととれると。

「本堂」前右手には「慈悲観音」像。

お顔をズームして。

蓮の花(蓮華)を持つ「慈悲観音像」。

「弁慶の手玉石」。

怪力と言われた弁慶が手玉にとった石と。

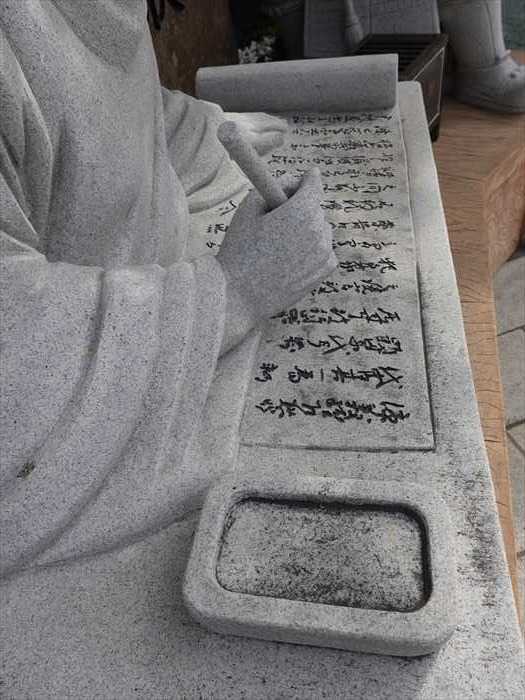

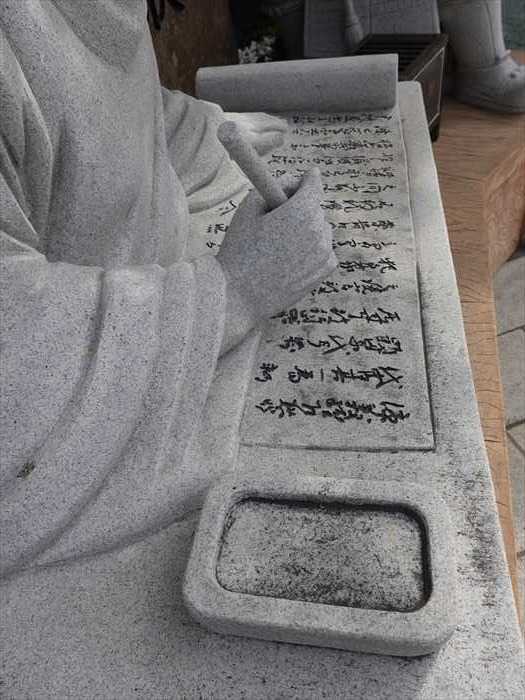

「義経 腰越状」碑。

横から。

凛々しい武者姿の義経が口頭で書状の中身を伝え、弁慶がそれを書き記す姿が。

「 腰越状 」👈リンク が碑にもきちんと書かれていた。

本堂右奥にある「義経公手洗の井戸」

「弁慶の腰掛け石」。

「硯の池」。

「腰越状」を書く時に墨を摺る水を汲んだと言われている「硯の池」。

「鐘楼」。

「梵鐘」。

反対側から。

「大師遍照金剛」碑。

「六地蔵」。

赤い椿の花の周辺には多くの石仏の姿が。

「小動(こゆるぎ) 昭始会 物故者供養」碑。

こちらにも石仏が。

二体の「水子地蔵尊」。

「満福寺復興記念碑」。

「弘法大師」像。

相模国大師廿一所霊場第十五番・東京十五日講「腰越 満福寺 弘法大師」碑。

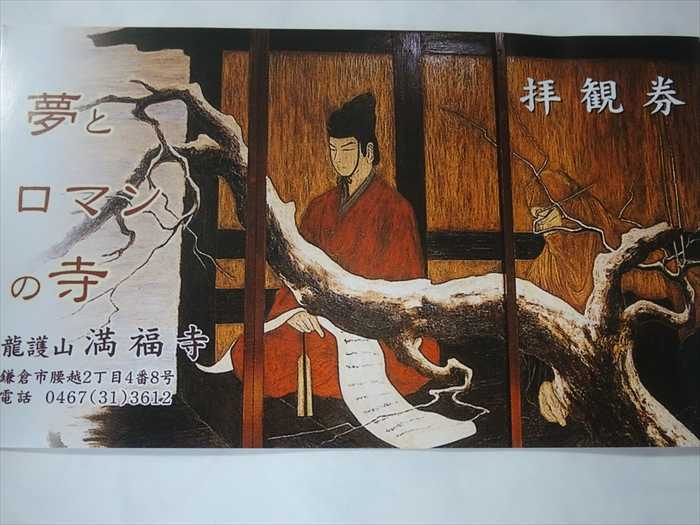

「本堂」の中に入れるとのことで拝観料を払い内部に。

拝観料200円を奉納し入堂する。

玄関の天井の鎌倉彫。

中央は十二支であろうか。

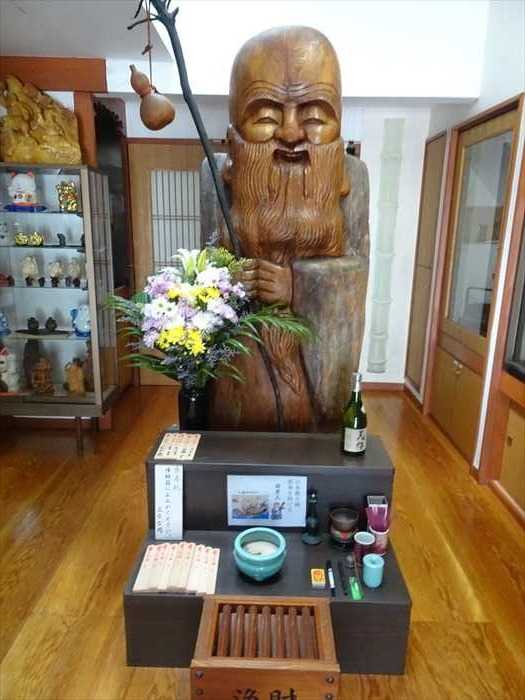

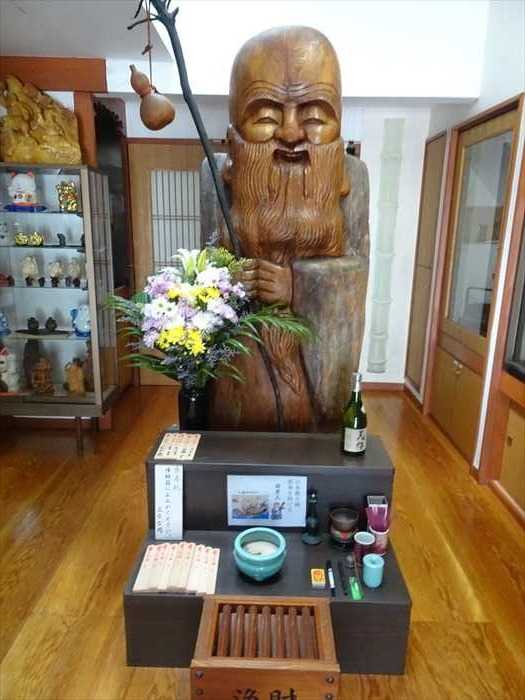

正面で大きな「寿老人」が迎えてくれた。

「日本最大級の長寿を授ける寿老人」と。

丁寧にお参りしました。

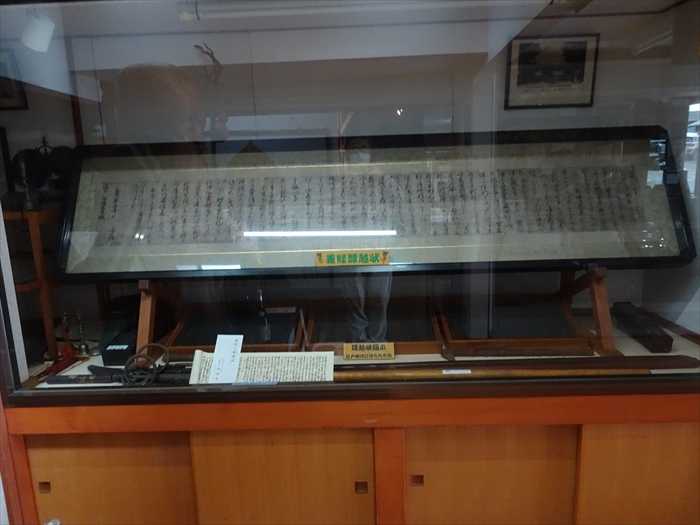

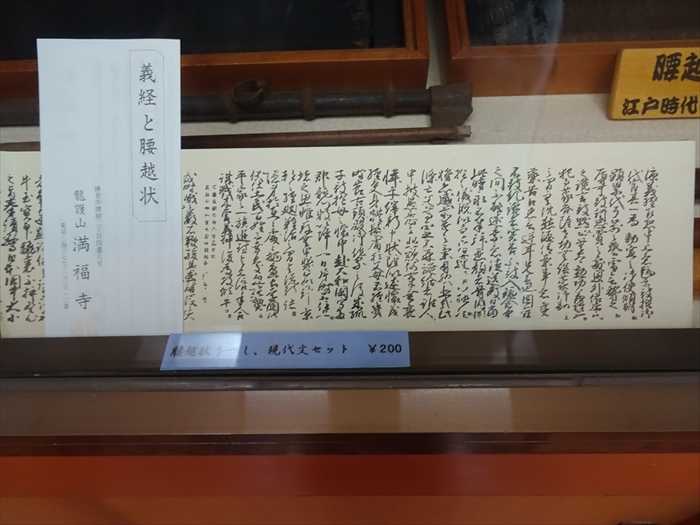

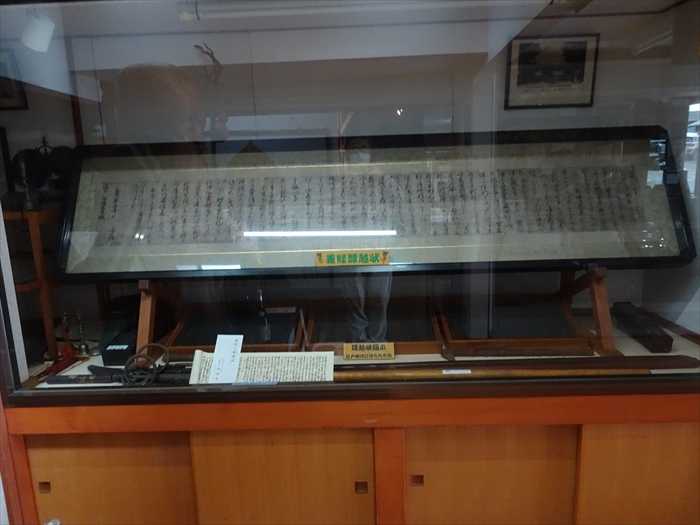

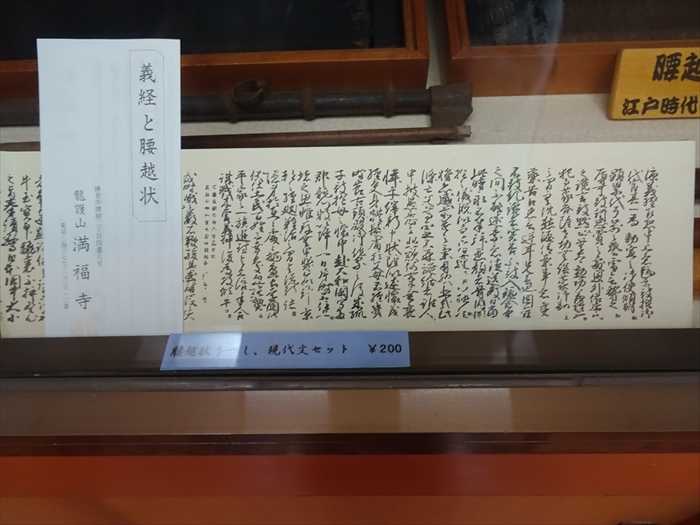

そして上段に「義経腰越状」。写しであろうか?

下檀には腰越状版木(江戸時代に作られた物)

「腰越状写しと現代文セット」の土産品。

「不動明王」も迎えてくれた。

「本堂」の中心部の部屋へ。

赤いカーペットの廊下?の上の天井には「家紋」が並んでいた。

檀家の方々から寄付されたものであろう。

手前の部屋の隅には「青年太子像」(右)が。

天井には巨大な龍の絵が。。

義経と弁慶、静の姿が襖絵として様々に描かれていた。

『弁慶の立ち往生』

衣川の戦いで数百本の矢を受け立ち往生したとも言われているが、生き延び後に

義経記を書き残したとも伝えられている。

弓矢を受けながらも立ちふさがる弁慶の姿。

兄・頼朝に直接思いが伝えられず、失意の中で北国へと落ちていく義経と弁慶の姿が。

『平泉への道』

鎌倉を追われ弁慶と共に雪の中を平泉の藤原氏のもとに向かう義経。

『我が子との分かれ』

義経の子を生んだ静は、頼朝の命によりその子を取り上げられ、由比ガ浜に流された

とも砂浜に埋められたとも伝えられている。

『静との別れ』。

『腰越状』

平家を滅ぼし鎌倉に入ろうとした義経は腰越にて止め置かれ、ここ満福寺にて自分の気持ちを

頼朝に書き届けたが聞き入れられず、これより追われの身となり悲劇の旅が始まってゆく。

ズームして。

『静の舞』

「しづやしづ しづのをだまき くり返し 昔をいまに なすよしもがな」。

義経を慕い舞い踊る静。

その心のこもった舞の美しさは八百年過ぎた今も語り継がれている。

『旅立ちの静』

義経の後を追い旅立つ静、八幡宮の舞殿で舞ってから八百年が過ぎた今も義経に

めぐり逢うまで旅を続ける静。二人の間にはもはや源氏も平家もない。人間として

求め合う姿がそこにあるように思える。

「本堂祭壇」。

ズームして。

御本尊の薬師如来像。

「本堂」に吊されている人天蓋の上にも家紋が。

「位牌堂」

中央に「千手観音」、手前に「五鈷杵(ごこしょ)」。

「位牌堂」の天井には 鎌倉彫の花の寺にふさわしく、48種の鎌倉彫の花々が七色に乱れ

咲いている。 梅、ボタン、ハス等の全て図柄の異なる絵を描き、それを彫って七色の漆を

塗って仕上げてあると。

そして客殿の書院の襖絵や掛け軸、絵画も美術館で鑑賞しているが如し。

大きな付書院(つけしょいん。出窓状に張り出した書院)の地袋(じぶくろ)の引き戸にも

鎌倉彫が用いられているのであった。

襖にも丸い鎌倉彫がはめられていたのであった。

鎧や木造仏もあった。

襖には様々な花の絵が。

こちらにも。

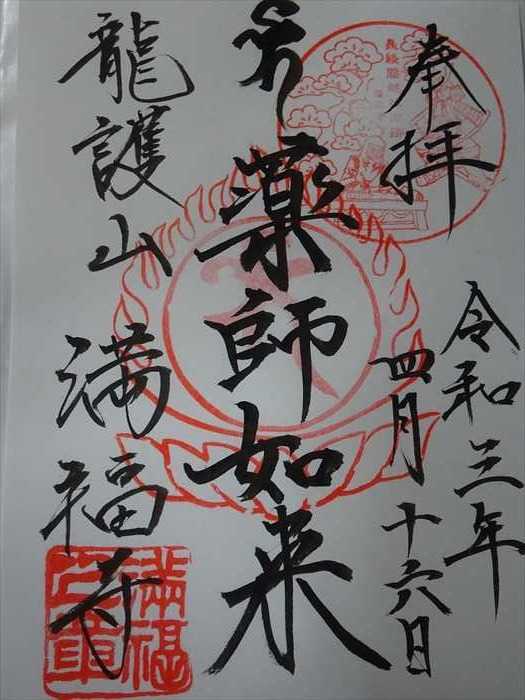

御朱印を頂きました。

戴いた御朱印の袋です。

そして外に出る。

五鈷杵(ごこしょ)と如意宝珠(にょいほうじゅ)を持つ弘法大師像であろうか。

「源義経公慰霊碑」。

墓地への入口。

境内から「龍口寺」の「本堂」と「仏舎利塔」が見えた。

境内から「山門」と「鐘楼」を見る。

「鐘楼」と「水子地蔵堂」を見る。

「慈悲観音像」の裏には「おねむり小僧」が。

長くなりましたが、

久しぶりに「満福寺」を訪ね、ほぼ本堂内は独り占めでゆっくりと写真を撮りながらの参拝、

そして堂内鑑賞が出来たのでした。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「電車通り」から別れて「小動」交差点方面に進むと左手にあったのが

「義經腰越状旧跡 満福寺(まんぷくじ)」。

「山門」に向かって進むと江ノ電の踏切があった。

折しも鎌倉駅行きの江ノ電が通過。

最後部車両は1000形のラッピング車両・オリパラ仕様の車両であった。

オリンピックのセーリング会場が江の島ヨットハーバーなのだ。

そして「山門」への石段を上って行った。

「義經腰越状七百五十年記念」碑。

「 文学案内板 源義経と腰越

鎌倉時代前期の武将・源義経は、幼名・牛若丸、のちに九郎判官と称した。父は源義朝、

母は常盤。源頼朝の異母弟にあたる。治承4年(1180)、奥州から兄・頼朝の挙兵に参じ、

元暦元年(1184)、兄源範頼とともに源義仲を討ち入洛し、次いで摂津一ノ谷で、平氏を破った。

帰洛後、洛中の警護にあたり、後白河法皇の信任を得、源頼朝の許可なく検非違使・左衛門少尉と

なったため怒りを買い、平氏追討の任を解かれた。文治元年(1185)再び平氏追討に起用され、

讃岐屋島、長門壇の浦に平氏を壊滅させた。

しかし、頼朝との不和が深まり、捕虜の平宗盛父子を伴って鎌倉に下向したものの鎌倉入りを

拒否され、腰越に逗留。この時、頼朝の勘気を晴らすため、大江広元にとりなしを依頼する手紙

(腰越状)を送った。「平家物語」(巻第十二 腰越)には次のように記されている。

さればにや、去んぬる夏のころ、平家の生捕どもあい具して、関東へ下向せられけるとき、

「少しもおろかに思ひたてまつらざる」よし、起請文書きて、参らせられけれども、用ひ

られざれば、判官力におよばず。その申し状に曰く、

源義経,恐れながら申し上げ候ふ意趣は、御代官のそのひとつに撰ばれ、勅宣の御使として

朝敵を傾け、累代の弓矢の芸をあらはし、会稽の恥辱をきよむ。(略)

(引用文献 新潮日本古典集成 昭和五十六年)

悲劇から多くの英雄伝説が生まれた。「義経記」や「平家物語」にも著され、さらに能、

歌舞伎などの作品にもなり、現在でも「判官もの」として親しまれている。

中世には鎌倉と京とを結ぶ街道筋のうち、腰越は鎌倉-大磯間に設けられた宿駅で、

西の門戸であった。義経はここ満福寺に逗留したと伝えられている。 平成八年二月」

「義経 腰越状旧跡 満福寺」。

「山門」の扁額は「龍護山」。

「満福寺

龍護山湍禧寺と号し、開山は行基( 668 ~ 749 )と伝えられ、本尊は薬師如来像です。

源義経(1159 ~ 89 )が腰越状を書いた所として有名です。境内には弁慶が墨をするのに水を

汲んだといわれる硯池、腰掛石があリます。 ー古義真言宗ー」

源義経(1159 ~ 89 )が腰越状を書いた所として有名です。境内には弁慶が墨をするのに水を

汲んだといわれる硯池、腰掛石があリます。 ー古義真言宗ー」

「 義経宿陣之址 」👈リンク 碑。

「文治元年(1185)五月 源義経朝敵ヲ平ラゲ降将前内府平宗盛ヲ捕虜トシテ相具シ

凱旋(ガイセン)セシニ 頼朝ノ不審ヲ蒙(コウム)リ鎌倉ニ入ルコトヲ許サレズ

腰越ノ駅ニ滞在シ鬱憤(ウップン)ノ余 因幡前司大江広元ニ付シテ一通ノ歎状

(タンジョウ:嘆願書)ヲ呈セシコト東(吾妻)鑑ニ見ユ 世ニ云フ腰越状ハ即チコレニシテ

其ノ下書ト伝ヘラルルモノ満福寺ニ存ス」

【1185年5月、源義経(みなもとのよしつね)は、平家(へいけ)と戦って、平宗盛(

たいらのむねもり)を捕虜にし、鎌倉の入り口である腰越(こしごえ)まで帰ってきましたが、

頼朝は義経の事を信用していないため鎌倉に入ることを許しませんでした。

そのため腰越に留まったままでした。この時、無念の気持ちを一通の嘆願書(たんがんしょ)に

して、大江広元に渡したことが、吾妻鏡(あづまかがみ)に書いてあります。

これが世に言う「腰越状」で、その下書きといわれるものがここの満福寺に残っています。】

石仏。

「手水場」。

水口の龍。

「本堂」。

鎌倉市腰越2丁目4−8 。

「本堂」の扁額「満福寺」。

「龍護山 医王院 満福寺」。

本堂に掲示された「相模國廿一霊場 第十五番 腰越 満福寺」

「わすれても くみやしつらん たびゞとの たかのゝをくの たまがわのみづ」と

弘法大師が詠んだとされる歌。大師が旅人の命運を心配し思いやった心の表現ととれると。

「本堂」前右手には「慈悲観音」像。

お顔をズームして。

蓮の花(蓮華)を持つ「慈悲観音像」。

蓮華には泥の中にあっても、水をはじく性質があり、泥に汚されす清浄であり、とても綺麗な

花を咲かせる蓮華は、仏教において煩悩を滅却し解脱して涅襲の清浄の境地を目指す境地と

合致するのだと。

合致するのだと。

「弁慶の手玉石」。

怪力と言われた弁慶が手玉にとった石と。

「義経 腰越状」碑。

横から。

凛々しい武者姿の義経が口頭で書状の中身を伝え、弁慶がそれを書き記す姿が。

「 腰越状 」👈リンク が碑にもきちんと書かれていた。

本堂右奥にある「義経公手洗の井戸」

「弁慶の腰掛け石」。

「硯の池」。

「腰越状」を書く時に墨を摺る水を汲んだと言われている「硯の池」。

「鐘楼」。

「梵鐘」。

反対側から。

「大師遍照金剛」碑。

「六地蔵」。

赤い椿の花の周辺には多くの石仏の姿が。

「小動(こゆるぎ) 昭始会 物故者供養」碑。

こちらにも石仏が。

二体の「水子地蔵尊」。

「満福寺復興記念碑」。

「弘法大師」像。

相模国大師廿一所霊場第十五番・東京十五日講「腰越 満福寺 弘法大師」碑。

「本堂」の中に入れるとのことで拝観料を払い内部に。

拝観料200円を奉納し入堂する。

玄関の天井の鎌倉彫。

中央は十二支であろうか。

正面で大きな「寿老人」が迎えてくれた。

「日本最大級の長寿を授ける寿老人」と。

丁寧にお参りしました。

そして上段に「義経腰越状」。写しであろうか?

下檀には腰越状版木(江戸時代に作られた物)

「腰越状写しと現代文セット」の土産品。

「不動明王」も迎えてくれた。

「本堂」の中心部の部屋へ。

赤いカーペットの廊下?の上の天井には「家紋」が並んでいた。

檀家の方々から寄付されたものであろう。

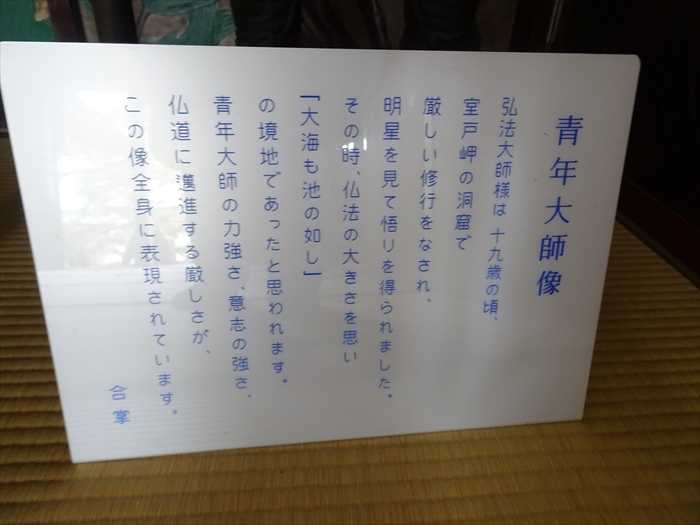

手前の部屋の隅には「青年太子像」(右)が。

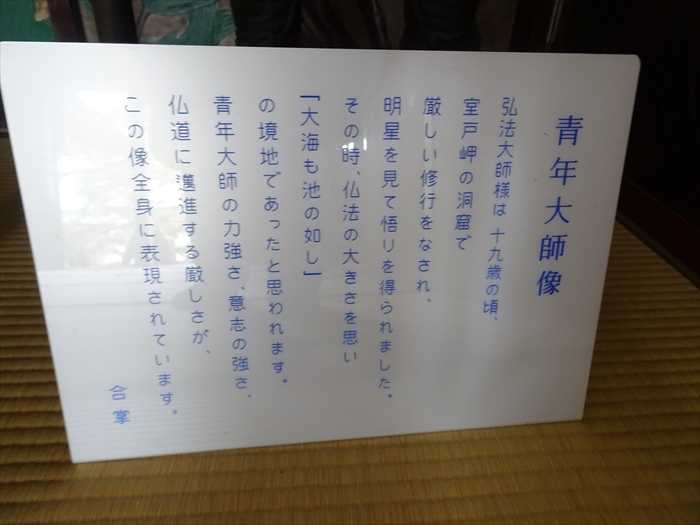

「青年大師像

弘法大師様は十九歳の頃、室戸岬の洞窟で嚴しい修行をなされ、明星を見て悟りを

得られました。

得られました。

その時、仏法の大きさを思い「大海も池の如し」の境地てあったと思われます。

者年大師の力強き、意志の強さ、仏道に邁進する厳しさが、この像全身に表現されて

います。」

天井には巨大な龍の絵が。。

義経と弁慶、静の姿が襖絵として様々に描かれていた。

『弁慶の立ち往生』

衣川の戦いで数百本の矢を受け立ち往生したとも言われているが、生き延び後に

義経記を書き残したとも伝えられている。

弓矢を受けながらも立ちふさがる弁慶の姿。

兄・頼朝に直接思いが伝えられず、失意の中で北国へと落ちていく義経と弁慶の姿が。

『平泉への道』

鎌倉を追われ弁慶と共に雪の中を平泉の藤原氏のもとに向かう義経。

『我が子との分かれ』

義経の子を生んだ静は、頼朝の命によりその子を取り上げられ、由比ガ浜に流された

とも砂浜に埋められたとも伝えられている。

『静との別れ』。

『腰越状』

平家を滅ぼし鎌倉に入ろうとした義経は腰越にて止め置かれ、ここ満福寺にて自分の気持ちを

頼朝に書き届けたが聞き入れられず、これより追われの身となり悲劇の旅が始まってゆく。

ズームして。

『静の舞』

「しづやしづ しづのをだまき くり返し 昔をいまに なすよしもがな」。

義経を慕い舞い踊る静。

その心のこもった舞の美しさは八百年過ぎた今も語り継がれている。

『旅立ちの静』

義経の後を追い旅立つ静、八幡宮の舞殿で舞ってから八百年が過ぎた今も義経に

めぐり逢うまで旅を続ける静。二人の間にはもはや源氏も平家もない。人間として

求め合う姿がそこにあるように思える。

「本堂祭壇」。

ズームして。

御本尊の薬師如来像。

「本堂」に吊されている人天蓋の上にも家紋が。

「位牌堂」

中央に「千手観音」、手前に「五鈷杵(ごこしょ)」。

「位牌堂」の天井には 鎌倉彫の花の寺にふさわしく、48種の鎌倉彫の花々が七色に乱れ

咲いている。 梅、ボタン、ハス等の全て図柄の異なる絵を描き、それを彫って七色の漆を

塗って仕上げてあると。

そして客殿の書院の襖絵や掛け軸、絵画も美術館で鑑賞しているが如し。

大きな付書院(つけしょいん。出窓状に張り出した書院)の地袋(じぶくろ)の引き戸にも

鎌倉彫が用いられているのであった。

襖にも丸い鎌倉彫がはめられていたのであった。

鎧や木造仏もあった。

襖には様々な花の絵が。

こちらにも。

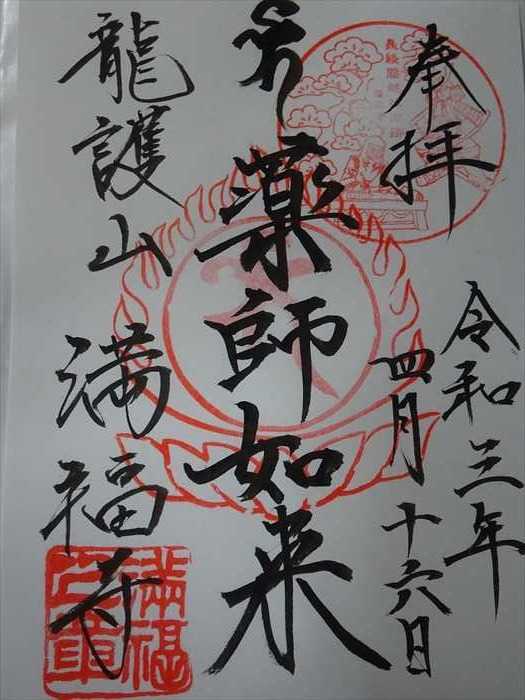

御朱印を頂きました。

戴いた御朱印の袋です。

そして外に出る。

五鈷杵(ごこしょ)と如意宝珠(にょいほうじゅ)を持つ弘法大師像であろうか。

「源義経公慰霊碑」。

墓地への入口。

境内から「龍口寺」の「本堂」と「仏舎利塔」が見えた。

境内から「山門」と「鐘楼」を見る。

「鐘楼」と「水子地蔵堂」を見る。

「慈悲観音像」の裏には「おねむり小僧」が。

長くなりましたが、

久しぶりに「満福寺」を訪ね、ほぼ本堂内は独り占めでゆっくりと写真を撮りながらの参拝、

そして堂内鑑賞が出来たのでした。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.