PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「松川遊歩道」を「いでゆ橋」迄歩くと左手前方に目的地の「東海館」の姿が

大きく現れた。

この場所は伊東駅から500m。

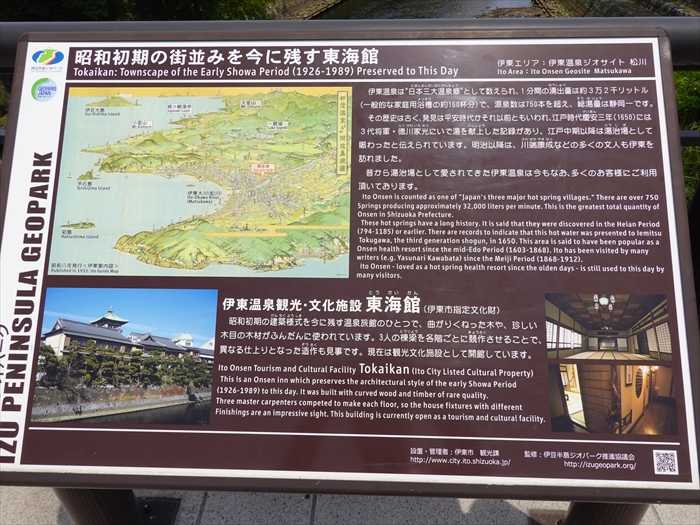

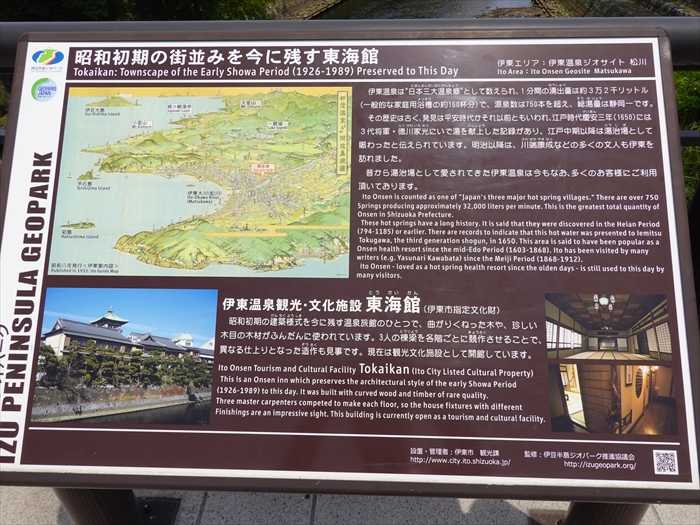

「 昭和初期の町並みを今に残す東海館

大きく現れた。

この場所は伊東駅から500m。

「 昭和初期の町並みを今に残す東海館

伊東温泉は”日本三大温泉郷”として数えられ、1分間の湧出量は約3万2千リットル

(一般的な家庭用浴槽の約160杯分)で、源泉数は750本を超え、総湯量は静岡ーです。

その歴史は古く、発見は平安時代それ以前ともいわれ、江戸時代慶安三年(1650)には

3代将重・徳川家光にいで湯を献上した記録があり、江戸中期以降は湯治場として

賑わったと伝えられています。明治以降は、川端康成などの多くの文人も伊東を訪れました。

伊東温泉観光・文化施設東海館(伊東市指定文化財)

昭和初期の建築様式を今に残す温泉旅館のひとつで、曲がりくねった木や、珍しい

木目の木材がふんだんに使われています。3人の棟梁を各階ごとに競作させることで、

異なる仕上りとなった造作も見事です。現在は観光文化施設として開館しています。」

「伊東温泉とその附近鳥瞰図」。

「いでゆ橋」からの「東海館」。

「いでゆ橋」橋銘板。

「いでゆ橋」の上にも竹灯籠が。その先には海も見えていた。

伊東市のマンホール蓋。

「松川タライ乗り競争」が描かれている。溺れている人もいるが表情が非常に楽しそう。

黄色に塗られたマークは「い」を「十(とう)」円形に並べた伊東市の市章に「下水」の文字が

入っている。

「東海館」に向かって進む。

「東海館」の前の塀は竹で出来た「なまこ壁風」。

「掲示板」には「伊東温泉観光 文化施設東海館」と。

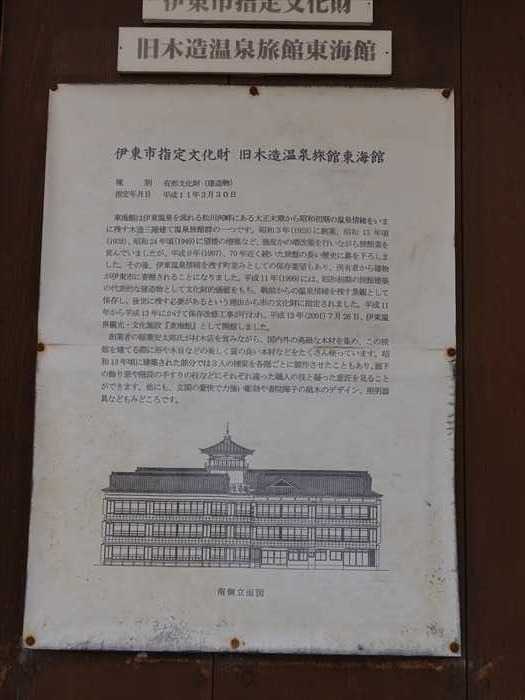

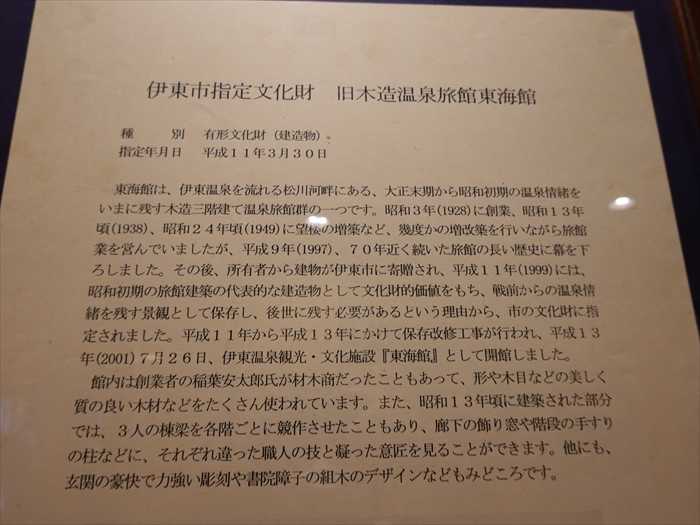

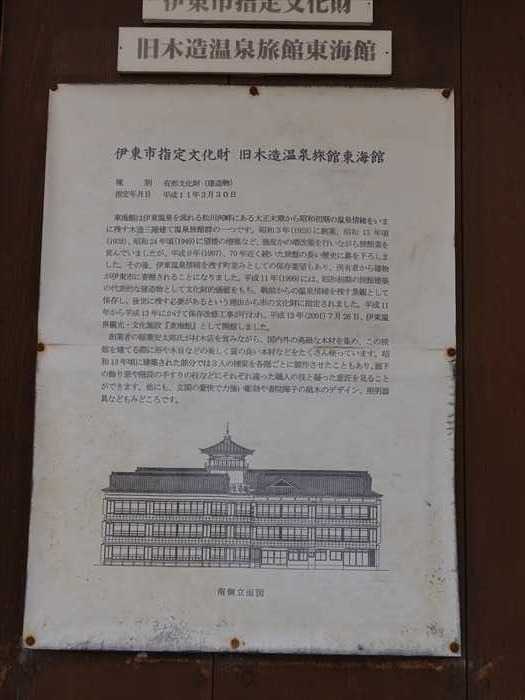

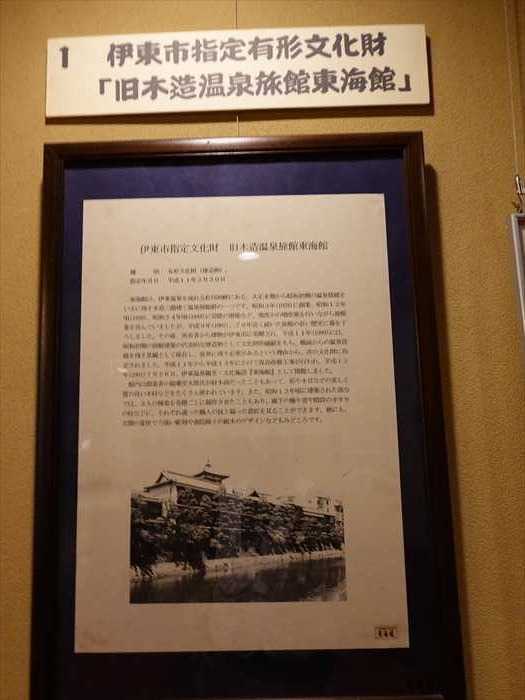

「 伊東市指定文化財 旧木造温泉旅館 東海館

「 伊東市指定文化財 旧木造温泉旅館 東海館

漫画『テルマエロマエ』でも取り上げられた風情ある建物・「東海館」。

昭和13年(1938)と昭和24年(1949)に大きな増築があり現在に近い建物に。

木造3階建、入母屋、桟瓦葺、望楼(宝形屋根、銅瓦棒葺、桁行2間、梁間2間)付。

「東海館」の玄関の屋根は「唐破風」構造。

懸魚には初代森田東光(主に伊東市内を中心に社寺建築の彫刻作品を残している。)が

手懸けた鶴と旭をモチーフにした縁起物の彫刻が掘り込まれていた。

「扇のお手湯」。この日は空であったが。

玄関の先、海側にあった別のマンホール蓋。

「伊東温泉とその附近鳥瞰図」。

「いでゆ橋」からの「東海館」。

「いでゆ橋」橋銘板。

「いでゆ橋」の上にも竹灯籠が。その先には海も見えていた。

伊東市のマンホール蓋。

「松川タライ乗り競争」が描かれている。溺れている人もいるが表情が非常に楽しそう。

黄色に塗られたマークは「い」を「十(とう)」円形に並べた伊東市の市章に「下水」の文字が

入っている。

「東海館」に向かって進む。

「東海館」の前の塀は竹で出来た「なまこ壁風」。

「掲示板」には「伊東温泉観光 文化施設東海館」と。

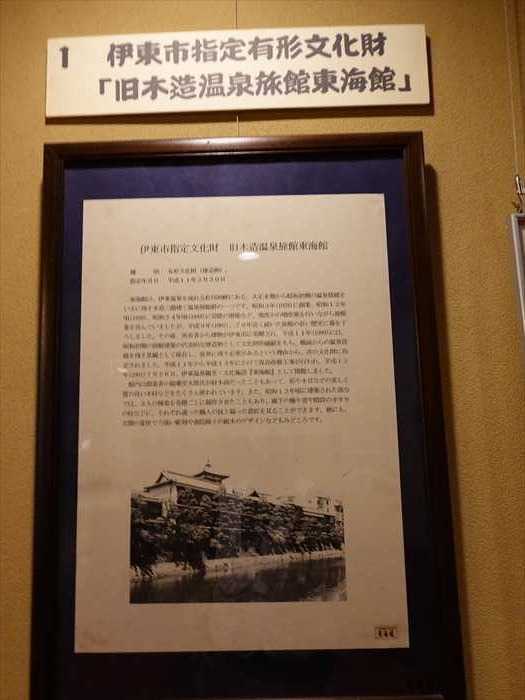

「 伊東市指定文化財 旧木造温泉旅館 東海館

種別 有形文化財(健造物)

指定年月日 平成1 1年3月3 0日

「 伊東市指定文化財 旧木造温泉旅館 東海館

種別 有形文化財(健造物)

指定年月日 平成1 1年3月3 0日

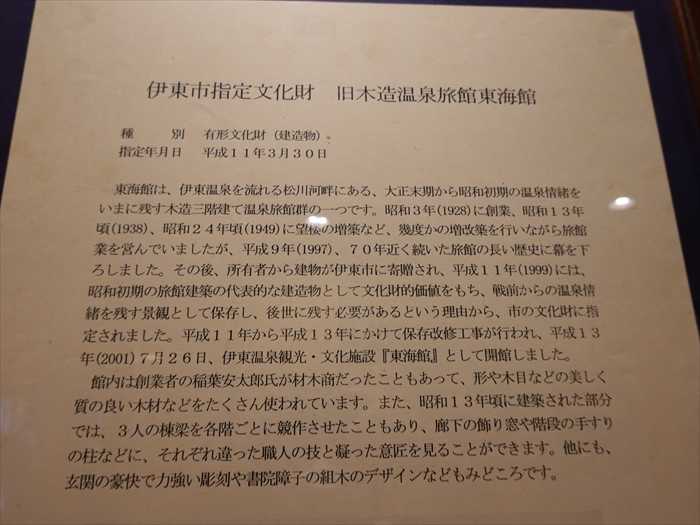

東海館は伊東温泉を流れる松川河畔にある大正末期から昭和初期の温泉情緒をいまに残す

木造三階建て温泉旅館群の一つです。昭和3年( 1928 )に創業、昭和13年頃(1938)、

昭和24年頃(1949)に望楼の増築など、幾度かの増改築を行いながら旅館業を営んでいましたが、

平成9年(1997)、70年近く続いた旅館の長い歴史に幕を下ろしました。

木造三階建て温泉旅館群の一つです。昭和3年( 1928 )に創業、昭和13年頃(1938)、

昭和24年頃(1949)に望楼の増築など、幾度かの増改築を行いながら旅館業を営んでいましたが、

平成9年(1997)、70年近く続いた旅館の長い歴史に幕を下ろしました。

その後、伊東温泉情緒を残す町並みとしての保存要望もあり、所有者から建物が伊東市に寄贈

されることになりました。平成11年(1999)には、昭和初期の旅館建築の代表的な建造物として

文化財的価値をもち、戦前からの温泉情緒を残す景観として保存し、後世に残す必要があると

いう理由から市の文化財に指定されました。平成11年から平成13年にかけて保存改修工事が

行われ、平成13年(2001) 7月26日、伊東温泉観光・文化施設『東海館』として開館しました。

創業者の稲葉安太郎氏が材木店を営みながら、国内外の高級な木材を集め、この旅館を建てる

際に形や木目などの美しく質の良い木材などをたくさん使っています。昭和13年頃に建築された

部分では3人の棟梁を各階ごとに競作させたこともあり、廊下の飾り窓や階段の手すりの柱などに

それぞれ違った職人の技と凝った意匠を見ることができます。他にも、玄関の豪快で力強い彫刻や

書院障子の組木のデザイン、照明器具などもみどころです。」。

されることになりました。平成11年(1999)には、昭和初期の旅館建築の代表的な建造物として

文化財的価値をもち、戦前からの温泉情緒を残す景観として保存し、後世に残す必要があると

いう理由から市の文化財に指定されました。平成11年から平成13年にかけて保存改修工事が

行われ、平成13年(2001) 7月26日、伊東温泉観光・文化施設『東海館』として開館しました。

創業者の稲葉安太郎氏が材木店を営みながら、国内外の高級な木材を集め、この旅館を建てる

際に形や木目などの美しく質の良い木材などをたくさん使っています。昭和13年頃に建築された

部分では3人の棟梁を各階ごとに競作させたこともあり、廊下の飾り窓や階段の手すりの柱などに

それぞれ違った職人の技と凝った意匠を見ることができます。他にも、玄関の豪快で力強い彫刻や

書院障子の組木のデザイン、照明器具などもみどころです。」。

漫画『テルマエロマエ』でも取り上げられた風情ある建物・「東海館」。

昭和13年(1938)と昭和24年(1949)に大きな増築があり現在に近い建物に。

木造3階建、入母屋、桟瓦葺、望楼(宝形屋根、銅瓦棒葺、桁行2間、梁間2間)付。

「東海館」の玄関の屋根は「唐破風」構造。

懸魚には初代森田東光(主に伊東市内を中心に社寺建築の彫刻作品を残している。)が

手懸けた鶴と旭をモチーフにした縁起物の彫刻が掘り込まれていた。

「扇のお手湯」。この日は空であったが。

玄関の先、海側にあった別のマンホール蓋。

「東海館と浴衣」をテーマにしたデザインのマンホール蓋。

赤、ピンク、黄色、黄緑色、黄土色、茶色、青、水色、灰色、白、クリーム色と、たぶん11色が

使われている贅沢な仕様。東海館の前に2枚あったうちの一枚。

伊東市では「按針祭海の花火大会」をメインに7月から8月に17回も花火を打ち上げるそうで、

「灯籠の流れ花火大会」のときにはこの蓋の風景が見られるのかもしれない。

女性の浴衣の柄に市の木、市の花である「ツバキ」をさりげなく使っている辺りがにくい。

200円を払い「東海館」の見学に。

昭和の伊東を代表する老舗旅館の温泉浴場はコロナ禍でもありこの日は開いていなかった。

ネットから写真を。

【https://www.hoshinoresorts.com/guide/area/chubu/sizuoka/ito/rainspot/】より

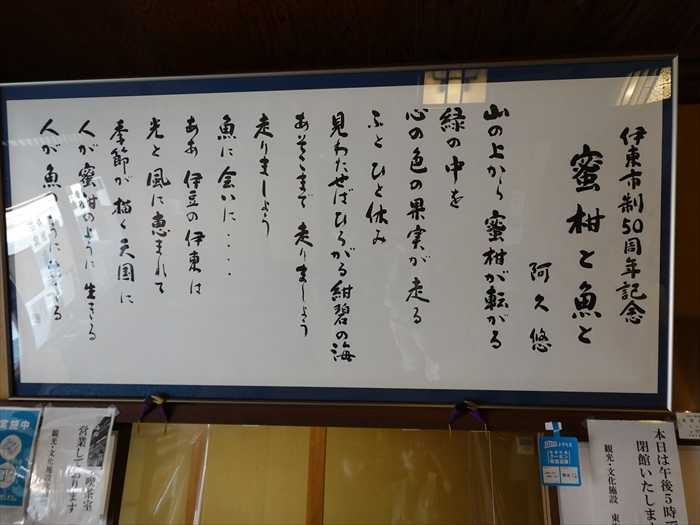

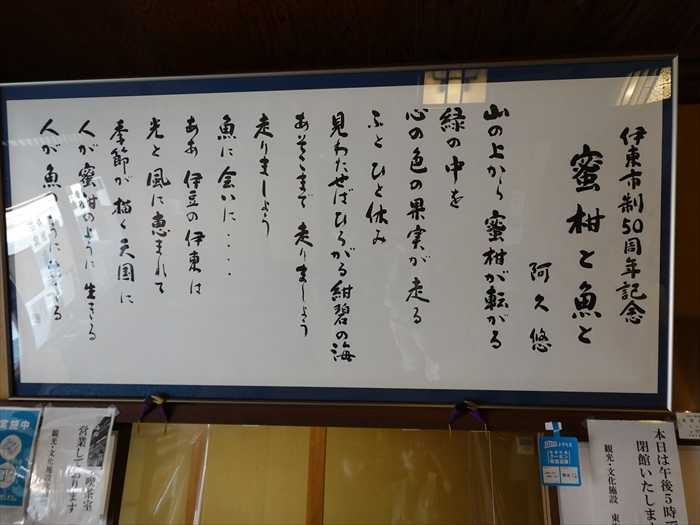

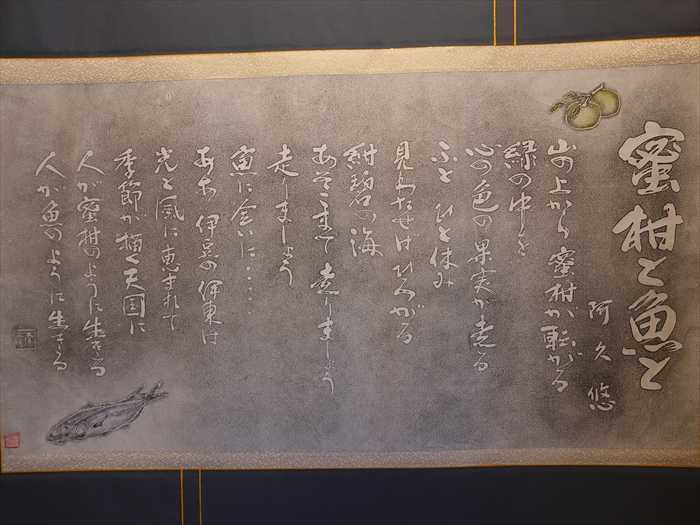

市制50周年の際に伊東市内に住んでいた作詞家・阿久悠さんから伊東市へ

寄贈された詩「蜜柑と魚と」。

「伊東市制50周年記念 蜜柑と魚と 阿久悠

山の上から蜜柑が転がる

緑の中を

心の色の果実が走る

ふと ひと休み

見わたせば ひろがる

紺碧の海

あそこまで 走りましょう

走りましょう

魚に会いに・・・・・

ああ伊豆の伊東に

光と風に恵まれて

季節が描く天国に

人が蜜柑のように生きる

人が魚のように生きる」

宇佐美への愛しい情景が詠われていた。

「阿久悠」の写真も。

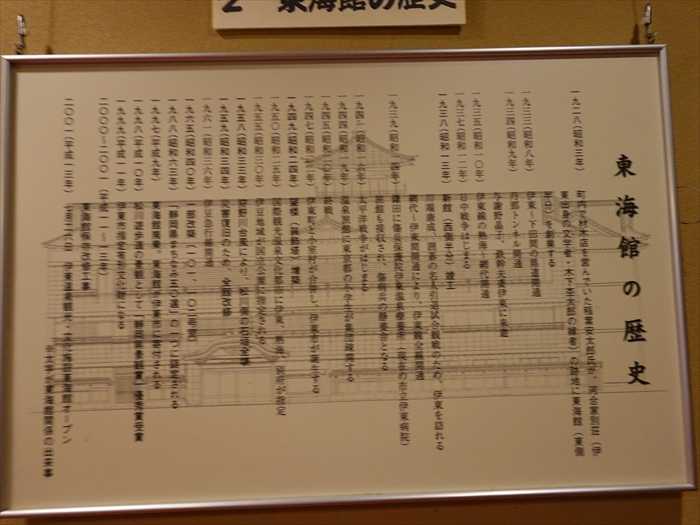

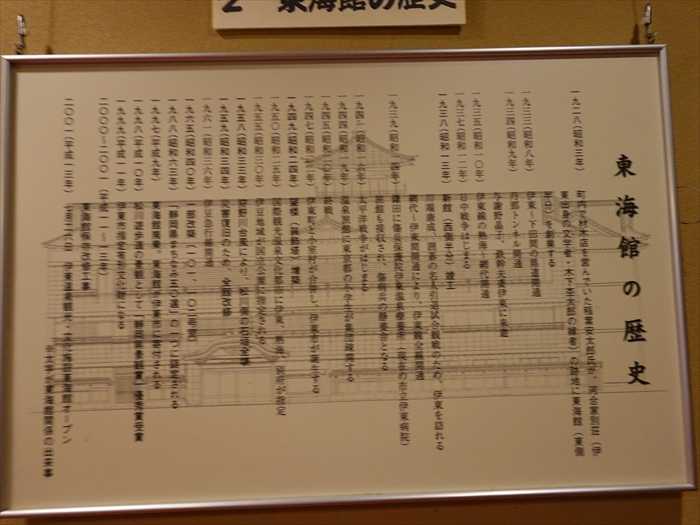

「東海館の歴史

東海館は1928年に稲葉安太郎氏によって創業。

1938年の伊東線開通により、湯治客から団体客へ客層の変化に合わせて館内を増築。

当時、評判の棟梁が各階を分担し、望楼は1949年に建築された。

その頃、周辺は低層建物のため、望楼からの眺望は素晴らしく、天城山がよく見えたと。

また、狩野川台風で大きな被害を受けたが、その後、時代に合った技術を取り入れながら

修理改築を行う。

1997年、東海館の長い歴史に幕を閉じ、建物が市に寄付された。

その後、1999年には市の文化財に指定され、1999年から2001年にかけて、保存修復工事を行い、

2001年夏、伊東温泉の新たな観光名所としてうまれかわった。」

「東海館」の「半纏(はんてん)」。

当時の従業員の写真か

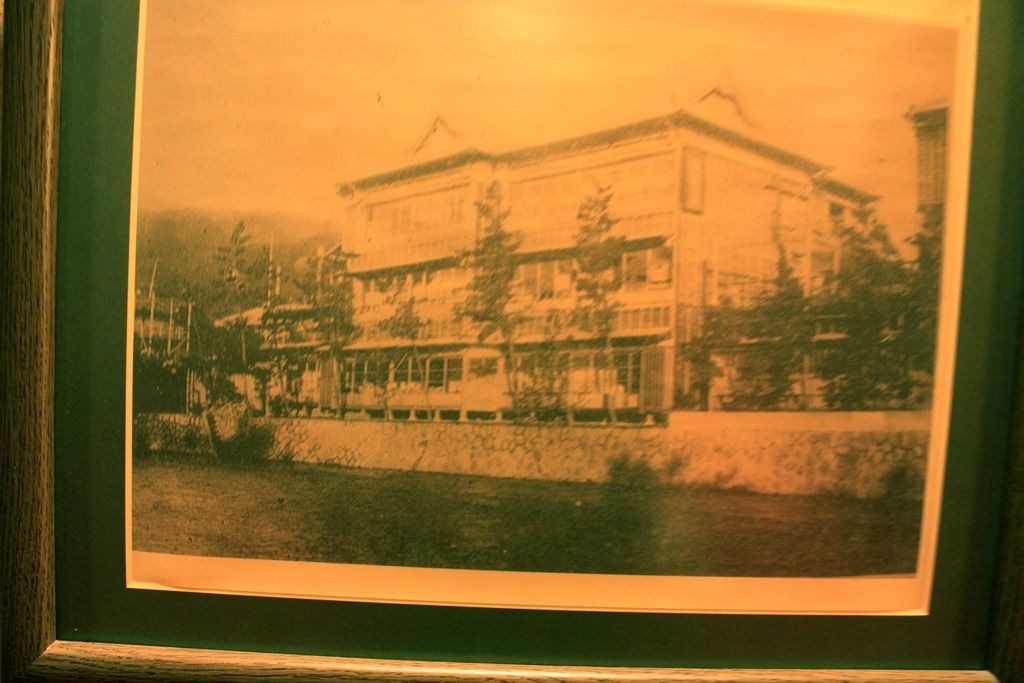

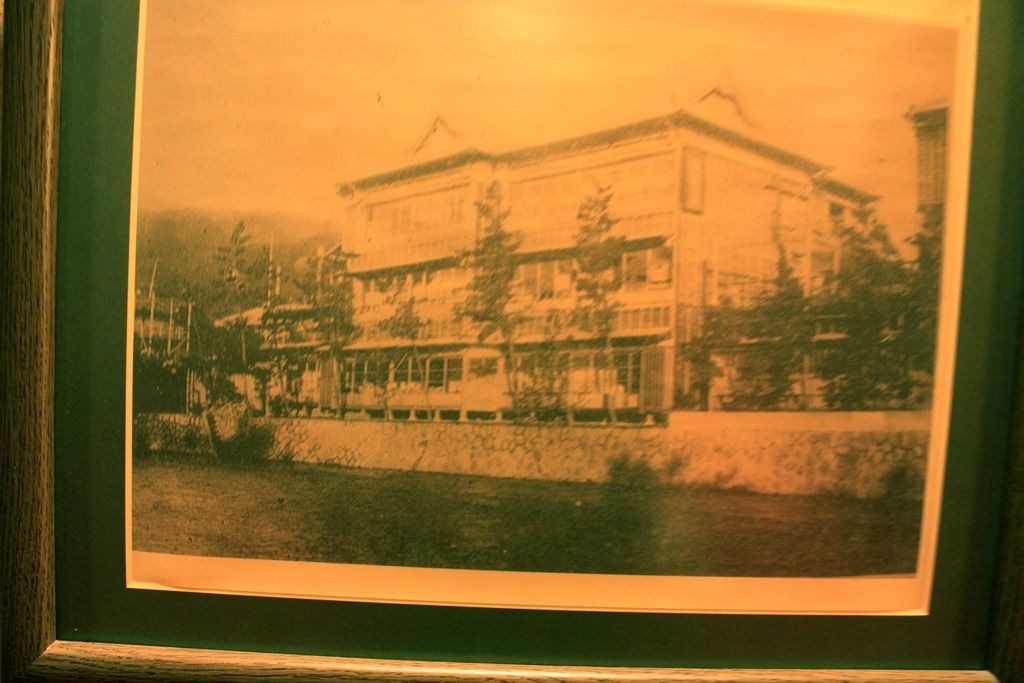

各時代の「東海館」の外観の写真。

操業開始時の「東海館(昭和3年ころ)」であろうか。

「新館完成後の東海館(昭和13年ごろ)」

「 伊東市指定文化財 「旧木造温泉旅館 東海館 」

文章は玄関にあったものと同じであった。

作品コーナー。

「たきたかこ」の作品。

「羽衣」(左)と「猩々(しょうしょう)」(右)。

「モザイク アート タイル」の作品と。

「木の象嵌」作品。

木象嵌(もくぞうがん)は種々の天然木材を用いて絵画や図柄を表現する木画技術。

この技術は 箱根・小田原地方では明治中期頃新しく開発した糸鋸機械にミシン鋸を着装し、

台板に画いた模様にそって挽き抜き、同型に挽き抜いた模様材をはめこんで、絵画や図案を

作成する技法である。

「東海館」を背景に能が演じられている光景が。

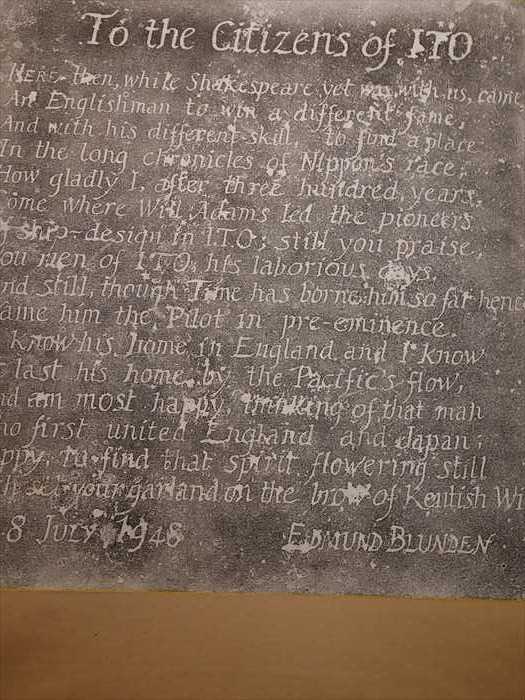

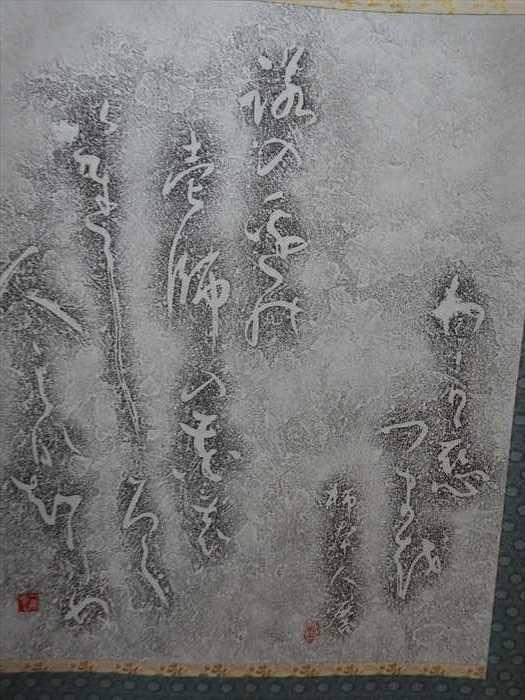

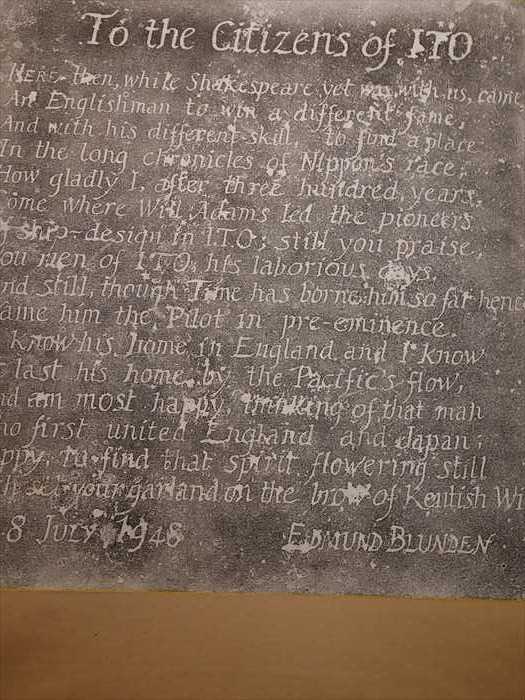

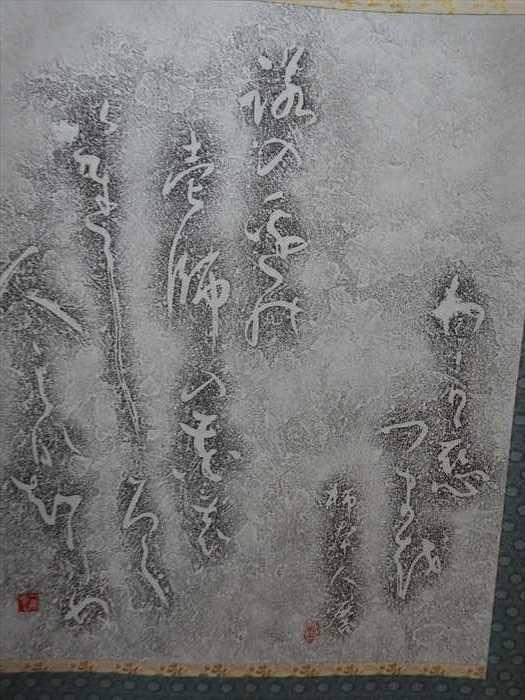

「エドモンド・ブランデン詩碑」の「拓本」。

1896年生まれのエドモンド・ブランデンはイギリスの詩人で、戦前の1924年に来日して

東京大学で英文学を3年間教えたこともある方とのことで、この方が昭和23年(1948年)の

按針祭の日に伊東を訪れた際の思いを、即興で詩にしたのだと。

碑文を要約すると

「300年という時が過ぎ去ってもなお、伊東市民は三浦按針を讃え、覚えている。

私は彼の故郷を知っているが、伊東もまた彼の故郷だと知った」というような内容で、

詩人ブランデンと同邦の「三浦按針」を、時代を越えて讃える伊東市民に感謝するとともに、

ブランデンもまた、アダムスを誇りに感じたという詩であると。

碑は昭和24年7月に建てられ、今は伊東市渚町にある「按針メモリアルパーク」にあると。

1階には事務所や展示室、喫茶室と浴室があり、小さな中庭を囲むようにして廊下が回っていた。

各地から集めた大石があり、鶴亀を表した池庭が作られていた。

川と道の間に挟まれ間口が広く薄い建物だと思っていたが、意外と奥行もあるのだった。

反対側から。

中庭の前には太鼓橋の如き造作が。

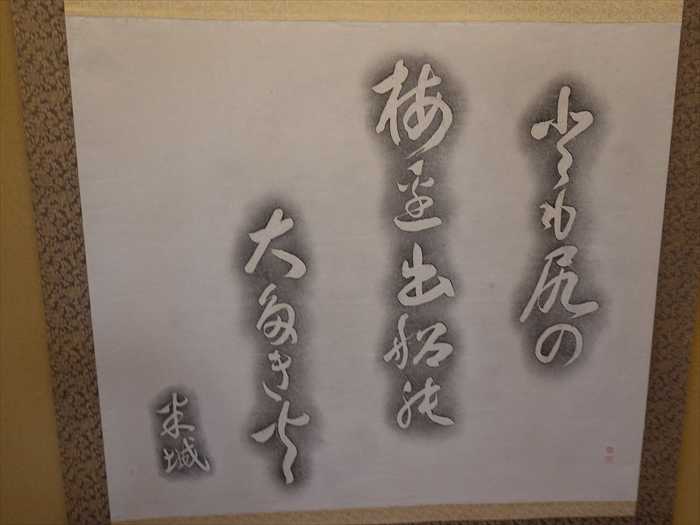

背中の床の間の如き場所の掛け軸「 大鵬一挙九萬里(たいほういっきょすきゅうまんり) 」。

ここ「東海館」では、こういった飾りを部屋よりも廊下や曲がり角によく展示してあった。

大鵬は想像上の巨大な鳥のことで、もとは鯤(こん)という巨大な魚が転身して鵬という鳥に

なったと荘子逍遥遊篇にあります。鵬が南の果ての海(南冥)に飛び立つとき一挙に

九萬里の高さまで舞い上がると言われています。

天変地異の続いている今日大鵬のような恵比須さんにお出ましを頂きたいもの。

最初は木賃宿から始まった「東海館」。写真は当時の客間を再現したものであると。

内部は通路が入り組んでおり、探検しているような気分。

「蔦の間」

観光・文化施設として一般開放するに当たり、平成11年から13年にかけて行った耐震補強などの

改築工事の様子が見られるようになっていた。

「東海館耐震補強」工事の写真。

老舗旅館らしい美しい廊下。

廊下はすべて雁行型の廊下になっていた。雁行型とは、斜めにずらして建てる形のこと。

建物を上から見ると、雁が並んで飛んでいるように見えるので雁行と言うと。

各宿泊部屋の開口部が多くとれ、採光がよくなるのがメリット。

また雁は、上昇気流に乗って飛行するので、縁起が良いと。

ここにも中庭が。

この先に「桔梗」、「菖蒲」、「蘭」、「葵」の間が並んでいた。

入口に屋根を葺いた一戸建て風の客室になっていて。板敷きの廊下側には、様々な形をした

飾り窓があって、当時の職人の技と凝りようを見ることが出来た。

ここは「桔梗の間」であっただろうか。

各客室入口には、目印となる芸術的な流木、奇木が入口に飾られていた。

さすが材木商が建てた旅館なのであった

3階建ての各階は、当時腕の良いと評判の大工3人にそれぞれ階を担当させ、その腕を競わせた

のだと。

各階ずつ昭和の粋がみられ、趣向が凝らされていたのであった。

昭和初期の粋でいなせな職人達が、ここぞとばかりに腕を振るったのであった。

「蘭の間」と呼ばれる客室。「使用中管理者」と書かれていたが、部屋の中から従業員?が

出て来られ、中に入ってくださいと。

「飾り窓」。

「葵の間」案内。

「葵の間」の床の間には一枚板を削って施した鳳凰の彫り抜きが。

丸いテーブルの中央にも彫り物が。

床の間に近づいて鳳凰の彫り抜きを。

掛け軸は拓本。

「万葉の小径 いちし 柿本人麻呂 歌碑

路の辺の 壱師の花の いちしろく 人皆知りぬ わが恋妻を 」

箪笥と化粧鏡。

奥の間もあった。

「蘭の間」。

この部屋にはビャクシンの変木をそのまま使った床の間が遊び心満載。

各客室は、黒檀(コクタン)、紫檀(シタン)、檜など高級な木材をふんだんに

使っているのであった。

随所に職人の心意気が感じられる造りに。

ここぞ職人の腕の見せどころ。どの客室も障子や飾り窓に個性的なデザインが施されていた。

こちらは、静岡県ならでは。富士山と帆掛け船、松の彫刻のデザイン。細かい寄木細工で構成。

2Fへの階段を上がる。

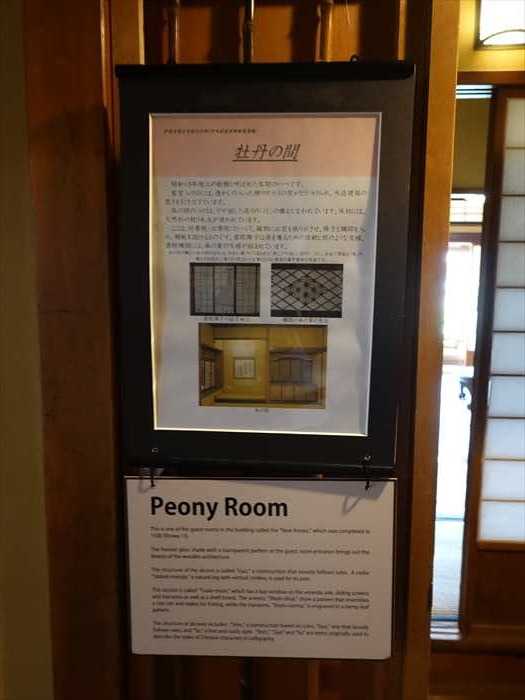

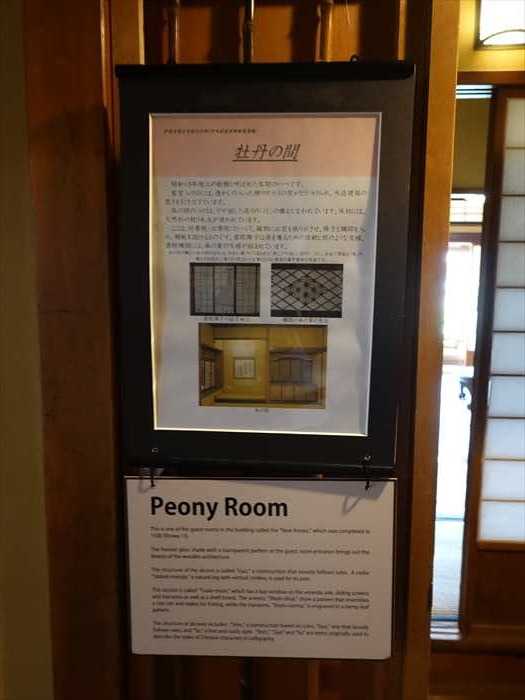

「牡丹の間」案内パネル。

「牡丹の間

部屋の入り口の踏み込み部分には、飛び石風に配した輪切りの木が置かれていた。

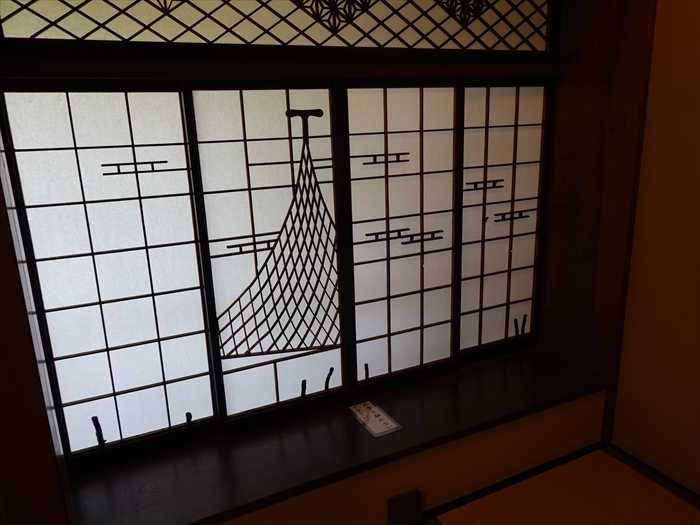

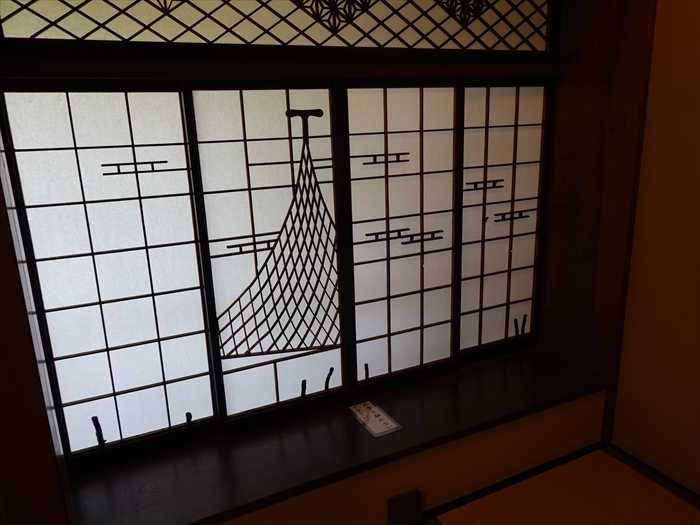

二階客室「牡丹の間」の書院の欄間や障子には、幾何学模様や綱干し状のデザインが

施されていた。和風建築の技術が最高レベルに達した時期の、職人の腕を振るった技術の

結晶の一端を見ることができる場所であった。

床の間周辺。

書院欄間には、麻の葉の文様が組まれていた。

書院障子の組子細工は魚を獲るための投網と杭のような文様。

歴史を感じさせるテーブル。

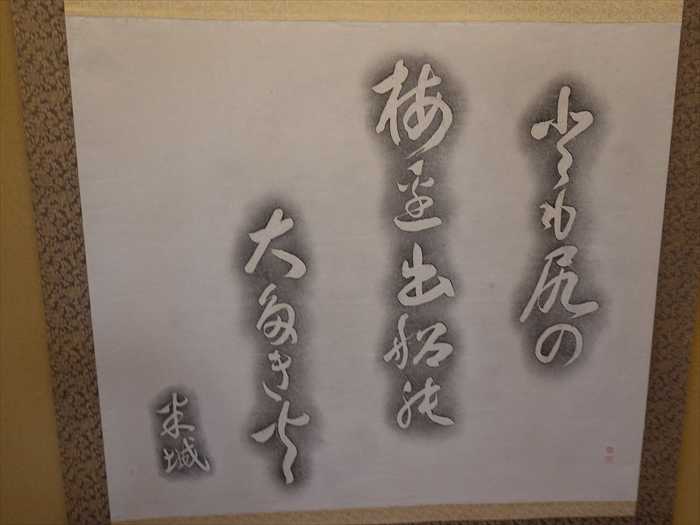

床の間の掛け軸の拓本は森米城句碑。

「とも尻の 梅へ出舟の 大焚火 米城」。

出窓からは「松川」の流れが見えた。

いつまでも留まっていたい和室空間なのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

赤、ピンク、黄色、黄緑色、黄土色、茶色、青、水色、灰色、白、クリーム色と、たぶん11色が

使われている贅沢な仕様。東海館の前に2枚あったうちの一枚。

伊東市では「按針祭海の花火大会」をメインに7月から8月に17回も花火を打ち上げるそうで、

「灯籠の流れ花火大会」のときにはこの蓋の風景が見られるのかもしれない。

女性の浴衣の柄に市の木、市の花である「ツバキ」をさりげなく使っている辺りがにくい。

200円を払い「東海館」の見学に。

昭和の伊東を代表する老舗旅館の温泉浴場はコロナ禍でもありこの日は開いていなかった。

ネットから写真を。

【https://www.hoshinoresorts.com/guide/area/chubu/sizuoka/ito/rainspot/】より

市制50周年の際に伊東市内に住んでいた作詞家・阿久悠さんから伊東市へ

寄贈された詩「蜜柑と魚と」。

「伊東市制50周年記念 蜜柑と魚と 阿久悠

山の上から蜜柑が転がる

緑の中を

心の色の果実が走る

ふと ひと休み

見わたせば ひろがる

紺碧の海

あそこまで 走りましょう

走りましょう

魚に会いに・・・・・

ああ伊豆の伊東に

光と風に恵まれて

季節が描く天国に

人が蜜柑のように生きる

人が魚のように生きる」

宇佐美への愛しい情景が詠われていた。

「阿久悠」の写真も。

2007年8月逝去した阿久悠さんの歌碑が宇佐美郵便局近くの信号の角に建立されて

いるとのこと。亡くなるまで31年間暮らしていたと。

ズームして。

「蜜柑のように・魚のように生きる」とは

「自然の中で生きる」、「自然の中で生かされている」事への讃歌なのであろう。

「1階 案内図」。

館内では、東海館の歴史や伊東温泉の歴史、伊東温泉と文人墨客についての展示を行っていた。

一階では、東海館の歴史や使用していた道具などを展示。

「東海館の歴史

東海館は1928年に稲葉安太郎氏によって創業。

1938年の伊東線開通により、湯治客から団体客へ客層の変化に合わせて館内を増築。

当時、評判の棟梁が各階を分担し、望楼は1949年に建築された。

その頃、周辺は低層建物のため、望楼からの眺望は素晴らしく、天城山がよく見えたと。

また、狩野川台風で大きな被害を受けたが、その後、時代に合った技術を取り入れながら

修理改築を行う。

1997年、東海館の長い歴史に幕を閉じ、建物が市に寄付された。

その後、1999年には市の文化財に指定され、1999年から2001年にかけて、保存修復工事を行い、

2001年夏、伊東温泉の新たな観光名所としてうまれかわった。」

「東海館」の「半纏(はんてん)」。

当時の従業員の写真か

各時代の「東海館」の外観の写真。

操業開始時の「東海館(昭和3年ころ)」であろうか。

「新館完成後の東海館(昭和13年ごろ)」

「 伊東市指定文化財 「旧木造温泉旅館 東海館 」

文章は玄関にあったものと同じであった。

作品コーナー。

「たきたかこ」の作品。

「羽衣」(左)と「猩々(しょうしょう)」(右)。

「モザイク アート タイル」の作品と。

「木の象嵌」作品。

木象嵌(もくぞうがん)は種々の天然木材を用いて絵画や図柄を表現する木画技術。

この技術は 箱根・小田原地方では明治中期頃新しく開発した糸鋸機械にミシン鋸を着装し、

台板に画いた模様にそって挽き抜き、同型に挽き抜いた模様材をはめこんで、絵画や図案を

作成する技法である。

「東海館」を背景に能が演じられている光景が。

「エドモンド・ブランデン詩碑」の「拓本」。

1896年生まれのエドモンド・ブランデンはイギリスの詩人で、戦前の1924年に来日して

東京大学で英文学を3年間教えたこともある方とのことで、この方が昭和23年(1948年)の

按針祭の日に伊東を訪れた際の思いを、即興で詩にしたのだと。

碑文を要約すると

「300年という時が過ぎ去ってもなお、伊東市民は三浦按針を讃え、覚えている。

私は彼の故郷を知っているが、伊東もまた彼の故郷だと知った」というような内容で、

詩人ブランデンと同邦の「三浦按針」を、時代を越えて讃える伊東市民に感謝するとともに、

ブランデンもまた、アダムスを誇りに感じたという詩であると。

碑は昭和24年7月に建てられ、今は伊東市渚町にある「按針メモリアルパーク」にあると。

1階には事務所や展示室、喫茶室と浴室があり、小さな中庭を囲むようにして廊下が回っていた。

各地から集めた大石があり、鶴亀を表した池庭が作られていた。

川と道の間に挟まれ間口が広く薄い建物だと思っていたが、意外と奥行もあるのだった。

反対側から。

中庭の前には太鼓橋の如き造作が。

背中の床の間の如き場所の掛け軸「 大鵬一挙九萬里(たいほういっきょすきゅうまんり) 」。

ここ「東海館」では、こういった飾りを部屋よりも廊下や曲がり角によく展示してあった。

大鵬は想像上の巨大な鳥のことで、もとは鯤(こん)という巨大な魚が転身して鵬という鳥に

なったと荘子逍遥遊篇にあります。鵬が南の果ての海(南冥)に飛び立つとき一挙に

九萬里の高さまで舞い上がると言われています。

天変地異の続いている今日大鵬のような恵比須さんにお出ましを頂きたいもの。

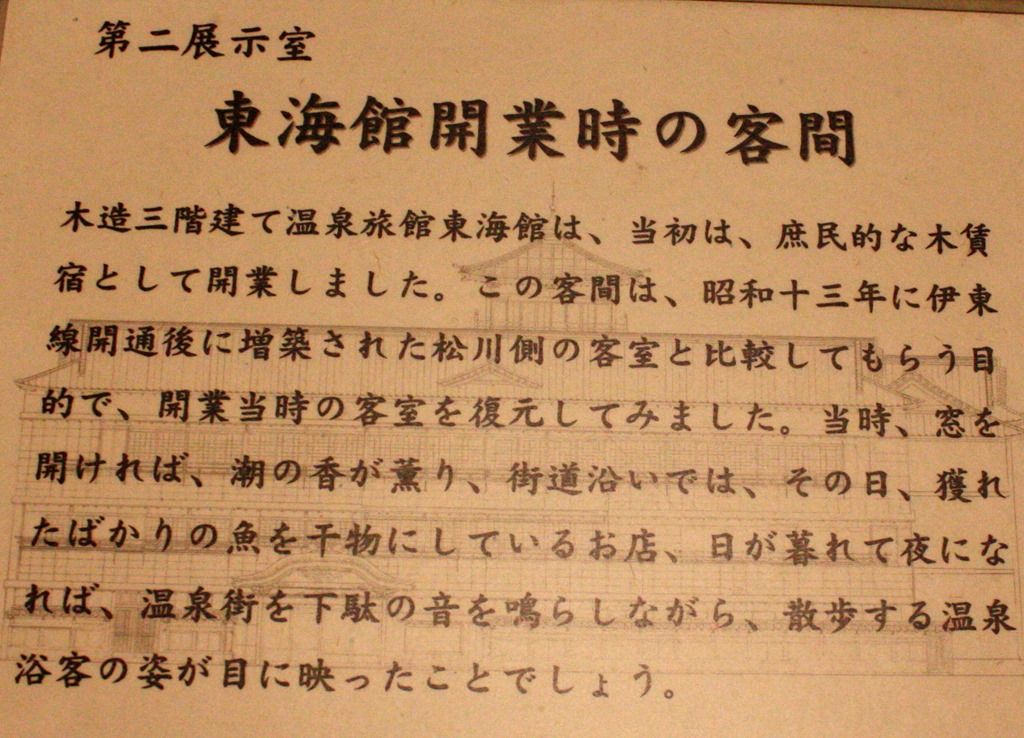

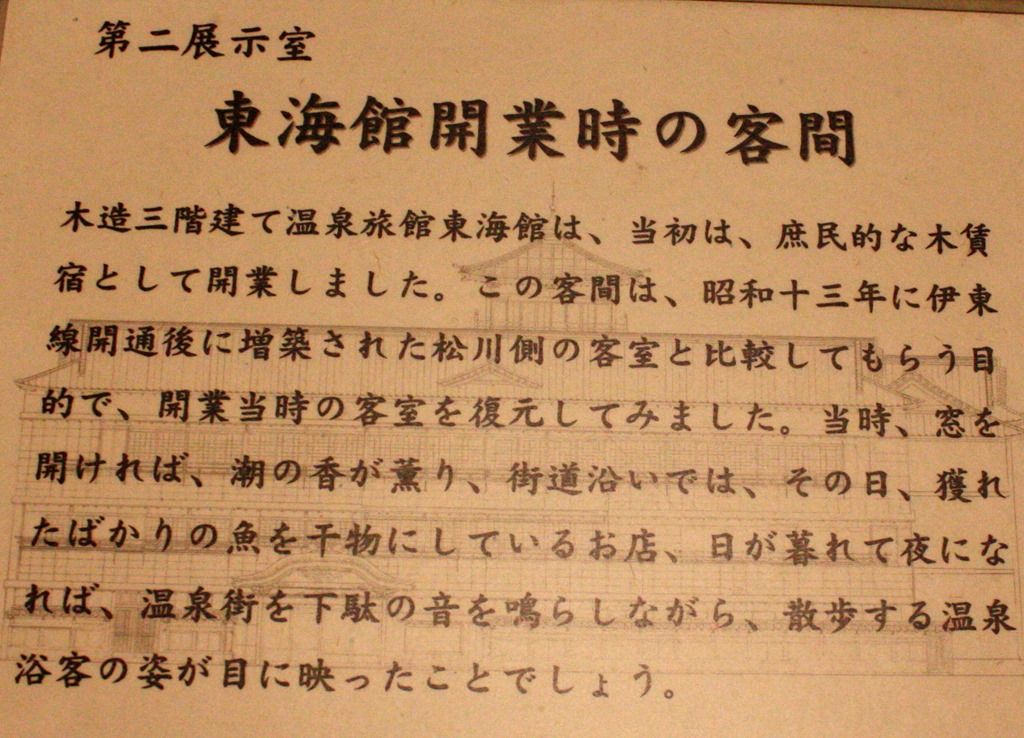

最初は木賃宿から始まった「東海館」。写真は当時の客間を再現したものであると。

「第ニ展示室

東海館開業時の客間

木造三階建て温泉館東海館は、当初は、庶民的な木賃宿として開業しました。

この客間ば、昭和十三年に伊東線開通後に増築された松川側の客室と比較してもらう目的で

この客間ば、昭和十三年に伊東線開通後に増築された松川側の客室と比較してもらう目的で

開業当時の客室を復元してみました。当時、窓を開ければ、潮の香が薫り、街道沿いでは、

その日、獲れたばかりの魚を干物にしているお店、日が暮れて夜になれば、温泉街を下駄の

音を鳴らしながら、散歩する温泉浴客の姿が目に映ったことでしよう。」

その日、獲れたばかりの魚を干物にしているお店、日が暮れて夜になれば、温泉街を下駄の

音を鳴らしながら、散歩する温泉浴客の姿が目に映ったことでしよう。」

内部は通路が入り組んでおり、探検しているような気分。

「蔦の間」

観光・文化施設として一般開放するに当たり、平成11年から13年にかけて行った耐震補強などの

改築工事の様子が見られるようになっていた。

「東海館耐震補強」工事の写真。

老舗旅館らしい美しい廊下。

廊下はすべて雁行型の廊下になっていた。雁行型とは、斜めにずらして建てる形のこと。

建物を上から見ると、雁が並んで飛んでいるように見えるので雁行と言うと。

各宿泊部屋の開口部が多くとれ、採光がよくなるのがメリット。

また雁は、上昇気流に乗って飛行するので、縁起が良いと。

ここにも中庭が。

この先に「桔梗」、「菖蒲」、「蘭」、「葵」の間が並んでいた。

入口に屋根を葺いた一戸建て風の客室になっていて。板敷きの廊下側には、様々な形をした

飾り窓があって、当時の職人の技と凝りようを見ることが出来た。

ここは「桔梗の間」であっただろうか。

各客室入口には、目印となる芸術的な流木、奇木が入口に飾られていた。

さすが材木商が建てた旅館なのであった

3階建ての各階は、当時腕の良いと評判の大工3人にそれぞれ階を担当させ、その腕を競わせた

のだと。

各階ずつ昭和の粋がみられ、趣向が凝らされていたのであった。

昭和初期の粋でいなせな職人達が、ここぞとばかりに腕を振るったのであった。

「蘭の間」と呼ばれる客室。「使用中管理者」と書かれていたが、部屋の中から従業員?が

出て来られ、中に入ってくださいと。

「飾り窓」。

「葵の間」案内。

「葵の間」の床の間には一枚板を削って施した鳳凰の彫り抜きが。

丸いテーブルの中央にも彫り物が。

床の間に近づいて鳳凰の彫り抜きを。

掛け軸は拓本。

「万葉の小径 いちし 柿本人麻呂 歌碑

路の辺の 壱師の花の いちしろく 人皆知りぬ わが恋妻を 」

箪笥と化粧鏡。

奥の間もあった。

「蘭の間」。

この部屋にはビャクシンの変木をそのまま使った床の間が遊び心満載。

各客室は、黒檀(コクタン)、紫檀(シタン)、檜など高級な木材をふんだんに

使っているのであった。

随所に職人の心意気が感じられる造りに。

ここぞ職人の腕の見せどころ。どの客室も障子や飾り窓に個性的なデザインが施されていた。

こちらは、静岡県ならでは。富士山と帆掛け船、松の彫刻のデザイン。細かい寄木細工で構成。

2Fへの階段を上がる。

「牡丹の間」案内パネル。

「牡丹の間

昭和13年竣工の新館と呼ばれた客間の一つです。

客室入リ口には、透かしの入った擦リガラスの笠がとリつけられ、木造建築の良さを

引き立てています。

引き立てています。

床の間のつくりは、やや崩した造リの「行」の構えと言われています。床柱には天然杉の

絞リ丸太が使われています。

絞リ丸太が使われています。

ここは、付書院(出書院)といって、縁側に出窓を張リ出させ、障子と欄間を入れ、棚板を

設けるものです。書院障子は魚を獲るための投網と杭のような文様、書院欄間には、

麻の葉の文様が組まれています。

設けるものです。書院障子は魚を獲るための投網と杭のような文様、書院欄間には、

麻の葉の文様が組まれています。

床の間の構え・・床の間の造りには、決まりに基づいて造られた「真」、やや崩した造リの

「行」、自由て閑寂な「草」の構えがあリます。

「真・行・草」という言葉はもともと書道の漢字書体の用語です。」

「行」、自由て閑寂な「草」の構えがあリます。

「真・行・草」という言葉はもともと書道の漢字書体の用語です。」

部屋の入り口の踏み込み部分には、飛び石風に配した輪切りの木が置かれていた。

二階客室「牡丹の間」の書院の欄間や障子には、幾何学模様や綱干し状のデザインが

施されていた。和風建築の技術が最高レベルに達した時期の、職人の腕を振るった技術の

結晶の一端を見ることができる場所であった。

床の間周辺。

書院欄間には、麻の葉の文様が組まれていた。

書院障子の組子細工は魚を獲るための投網と杭のような文様。

歴史を感じさせるテーブル。

床の間の掛け軸の拓本は森米城句碑。

「とも尻の 梅へ出舟の 大焚火 米城」。

出窓からは「松川」の流れが見えた。

いつまでも留まっていたい和室空間なのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.