PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【6月17日 朝食前…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

エキナセアいっぱい… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんエキナセアいっぱい…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「香取神宮」を後にして、県道55号線・佐原山田線を西に向かうと前方に見えて来たのが

「 香取神宮一の鳥居 」と。

更に西に進み「水郷佐原山車会館駐車場」をバスに駐め「水郷佐原山車会館」に向かって

県道55号線を徒歩で進む。

佐原市の消火栓マンホール蓋。

マークは香取市章(Kの図案化)、消防車デザインの円形消火栓蓋。

そして右側に見えて来たのが「 八坂神社 大鳥居 」。

案内に従い「八坂神社」の西側の道を北に進む。

右手にあったのが目的地の「 水郷佐原山車(だし)会館 山車搬入口 搬出口 」。

「八坂神社」の西側にあった石鳥居から「八坂神社」の境内に入る。

「八坂神社は古く佐原諏訪山近傍の天王台に創建。江戸時代前期の天和年間(天正以前の説あり)

に現在地へ遷座し、佐原・本宿地区の総鎮守となった。当初表口は浜宿側(現千葉萌陽

高等学校側)にあったが、明治初年社殿改造の際に現在の八日市場側(千葉県道55号佐原山田線・

通称香取街道側)にも増設された。

それ以来、この神社には正門が2か所存在し、それぞれ浜宿口、八日市場口という呼び方がされ、

正門は1年置きに交代する。」とウィキペディアより。

よってこちらは「浜宿口」と呼ばれるようだ。

「浜宿口」の石鳥居を潜ると左側手前にあったのが「 琴平神社 」。

香取市小見928。

その先にも多くの石鳥居、石祠が並んでいた。

「浜宿口」の「手水舎」。

「八坂神社」の御神木の「欅」。

欅 樹齢三百年 御神木 」と刻まれた石碑。

そしてこちらが「水郷佐原山車会館」の入口。

千葉県香取市イ3368。

入館時間まで、「八坂神社」を散策する。

正面に「拝殿」。

千葉県香取市佐原イ3360。

「佐原イ」の由来は?

「江戸時代、村の数は極めて多く集落1つで1つの村という規模だった。明治になって行政単位の

村が生まれた際、さすがにこの規模では村の運営が厳しいため、いくつかの村を合わせて1つの

行政村とし、かつての村名は大字に引き継がれた。

ところが、千葉県の一部では旧村名を大字とはせずイロハに置き換えたところがある。

ここ佐原では明治22年(1889)の町村制施行の際に佐原町となり、大字のかわりにイロハを

採用した。佐原の中心街はイロハの最初である「イ」をあてたことから「佐原町イ」となり、

香取市に引き継がれて香取市佐原イとなったものだ。

千葉県では、他にも旭市、匝瑳市(旧八日市場市)、八街市、東庄町、山武市(旧蓮沼村)などでも

みられる。」とねっとから。

主祭神は素戔嗚尊( すさのおのみこと )。

日本神話のなかで活躍する神。『古事記』『日本書紀』によると,アマテラスオオミカミ

(天照大神)の弟であるが、乱暴な行動が多かったので、天上の高天原追放された。

そこで出雲に天降り、八岐大蛇を退治し,クシナダヒメ(櫛名田姫)と結婚して出雲国を開いた。

扁額「八坂神社」。

こちらは 「八日市場口」側の「手水舎」 。

「 佐原案内情報

そして入館可能時間に成る。

入館料は団体割引で350円/人であった。

内部正面。

ビデオシアターは3面パノラマ大画面の映像で、「 佐原の大祭 」👈リンクの紹介をしていた。

迫力のある映像で、佐原の大祭の熱気と興奮を体感出来るのであった。

そして桜の紹介。

鯉のぼり。

あやめ祭り。

「水郷佐原山車会館」では、佐原の大祭で曳き回される高さ9メートルにも及ぶ絢爛豪華な

山車が2台展示されており、いつでも祭りの熱気と興奮・本物の迫力を体験することが

できるのであった。

まず最初に「 下川岸区の山車 」。

2つの提灯には「山車会館」と「下川岸区」と。

「八坂神社」の主祭神の「素戔嗚尊( すさのおのみこと )」と書かれた提灯も。

正面から

全長7mの巨大な鯉 。

顔に近づいて。

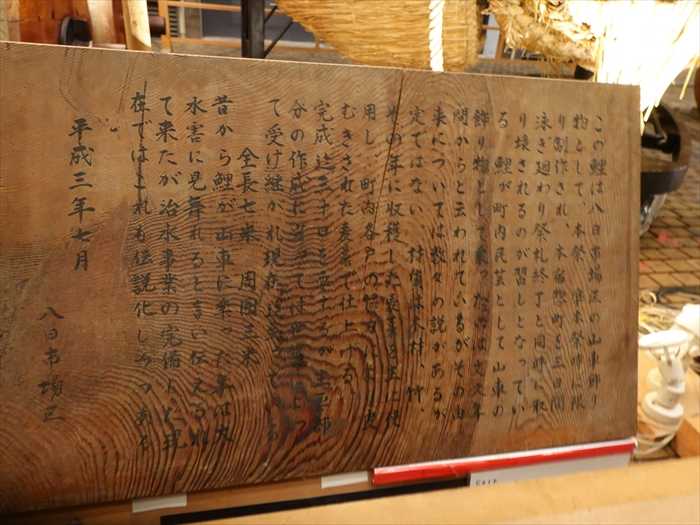

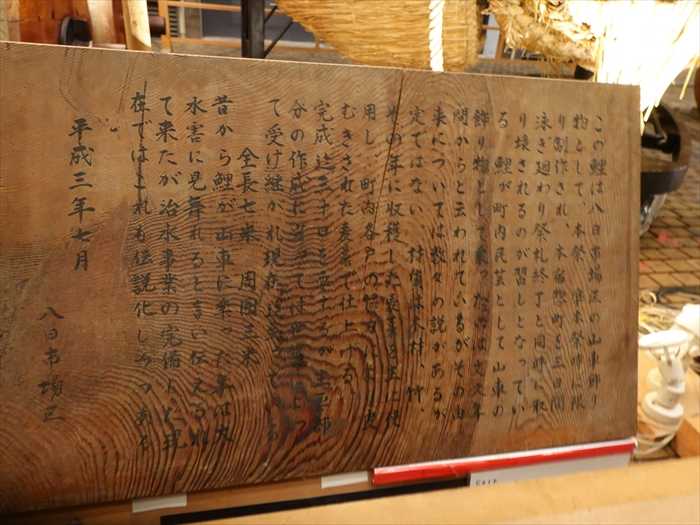

「 この鯉は八日市場区の山車飾り物 として、本祭、準本祭時に限り制作され本宿惣町を

三日間泳ぎ廻り祭礼終了と同時に取り壊されるのが習わしとなっている。

鯉が町内民芸として山車の飾り物として乗ったのは文久年間からと云われているが

その由来については数々の説があるが定かではない。材質は木材、竹、その年に収穫した麦藁を

主に使用し、町内各戸の協力により皮むきされた麦藁で仕上げる。

完成迄三十日を要するが主要部分の作成に当っては世襲?によって受け継がれ現在迄至っている。

全長七米、周囲三米

昔から鯉が山車に乗った年は大水害に見舞われると言い伝えられて来たが治水事業の完備した

現在ではこれも伝説化しつつある。

平成三年七月

八日市場区」

反対側から。

尾に向けて撮影。

「山車と飾り物

「 佐原の大祭 」の「山車」案内。

「 八日市場区 」の「 鯉の山車 」をネットから。

「 佐原の大祭 」の「山車」の写真。

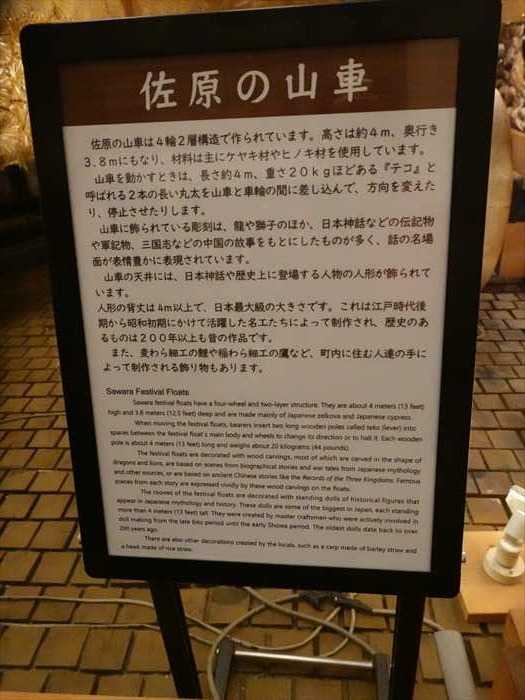

「佐原の山車

佐原の山車は4輪2層構造で作られています。高さは約4m、奥行き3.8mにもなり、材料は主に

ケヤキ材やヒノキ材を使用しています。

そしてこちらは、「 浜宿 の山車 「 武甕槌命( たけみかずちのかみ) 」👈リンク。

額文字は柔和「にゅうわ」と。

「 武甕槌命( たけみかずちのかみ) 」。

「建御雷神とも記す。記紀神話に出てくる剣神。国譲りの使者となって大国主命

(おおくにぬしのみこと)に国譲りを承諾させ、また神武(じんむ)天皇が熊野(くまの)上陸の

直後に失神した際に、命ぜられて平国の剣の韴霊(ふつのみたま)を降(くだ)し、建国の事業を

助けた。その剣神である証(あかし)は、自らのかわりに剣を降したり、国譲り交渉で

剣先扶坐(ふざ)の姿をとったりするところに明らかである。しかしその本源は甕(みか)ツ霊(ち)で

あり、それは伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の火神殺害の神話で、甕(みか)ハヤ霊(ひ)とともに、

あるいはその子として初現することから推定できる。この神の剣神化により、物部(もののべ)氏の

剣神経津主神(ふつぬしのかみ)はその地位を失っていくが、経津主神は『古事記』にはまったく

現れない。なお、この神はのちに鹿島(かしま)神宮の主神となり、藤原氏の氏神として奈良の

春日(かすが)神社にも祀(まつ)られた。」と。

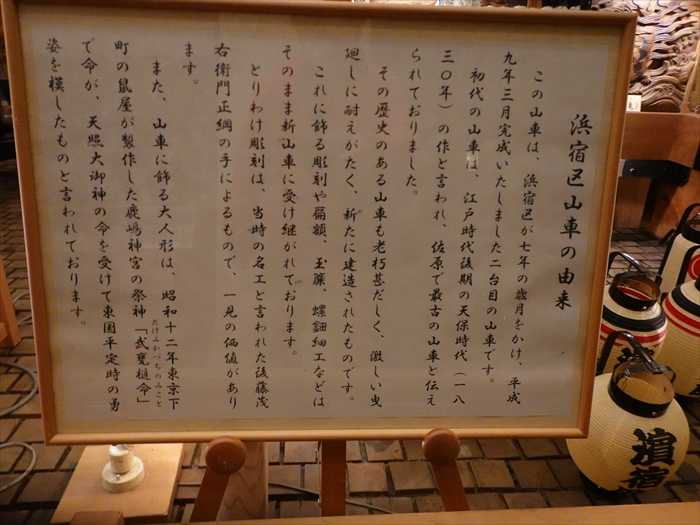

「 浜宿区山車の由来

この山車は、浜宿区が七年の歳月をかけ、平成九年三月完成いたしました二台目の山車です。

初代の山車は、江戸時代後期の天保時代(一八三〇)の作と言われ、佐原で最古の山車と

伝えられておりました。

その歴史のある山車も老朽甚だしく、激しい曳き廻しに耐えがたく、新たに建造されたものです。

これに飾る彫刻や扁額、玉簾、螺鈿細工などはそのまま新山車に受け継がれております。

とりわけ彫刻は、当時の名工と言われた後藤茂右衛門正綱の手によるもので、一見の価値が

あります。

また、山車に飾る大人形は、昭和十二年東京下町の鼠屋が制作した鹿嶋神宮の祭神「武甕槌命」で

命が、天照大御神の命を受けて東国平定時の勇姿を模したものと言われております。」

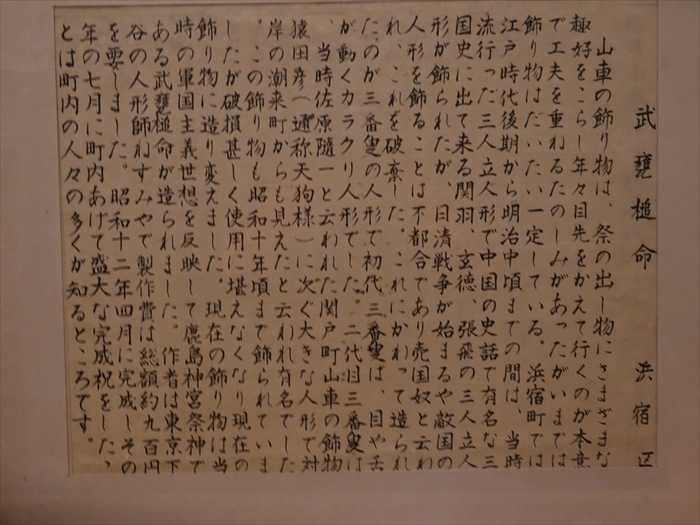

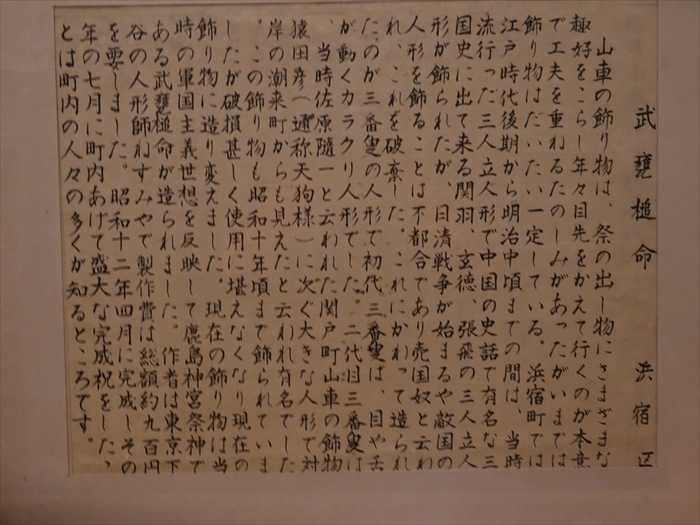

「 武甕槌命 浜宿区

山車の飾り物は、祭りの出し物にさまざまな趣好をこらし年々目先をかえて行くのが本意で

工夫を重ねるたのしみがあったがいまでは飾り物はだいたい一定している。浜宿町では江戸時代

後期から明治中期までの間は、当時流行った三人立人形で中国の史話で有名な三国志に出てくる

関羽、玄徳、張飛の三人立人形がかざられたが、日清戦争が始まるや敵国の人形を飾ることは

不都合であり売国奴と云われ、これを破棄した。これにかわって造られたのが三番叟の人形で

初代三番叟は、目や舌が動くカラクリ人形でした。二台目三番叟は、当時佐原随一と云われた

関戸町山車の飾物猿田彦(通称天狗様)に次ぐ大きな人形で対岸の潮来町からも見えたと云われ

有名でした。この飾り物も昭和十年頃まで飾られていましたが破損甚しく使用に堪えなくなり

現在の飾り物に造り変えました。現在の飾り物は当時の軍国主義世相を反映して鹿島神宮祭神で

ある武甕槌命が造られました。作者は東京下谷の人形師ねずみやで製作費は総額約九百円を

要しました。昭和十二年四月に完成しその年の七月に町内あげて盛大な完成祝いをしたことは

町内の人々の多くが知るところです。」

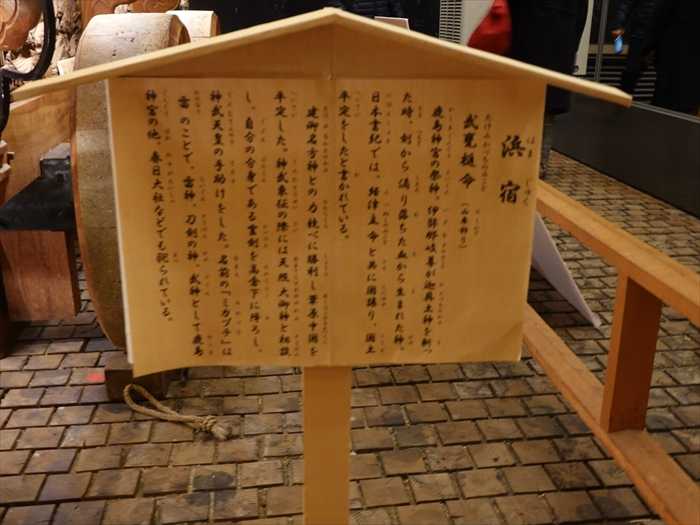

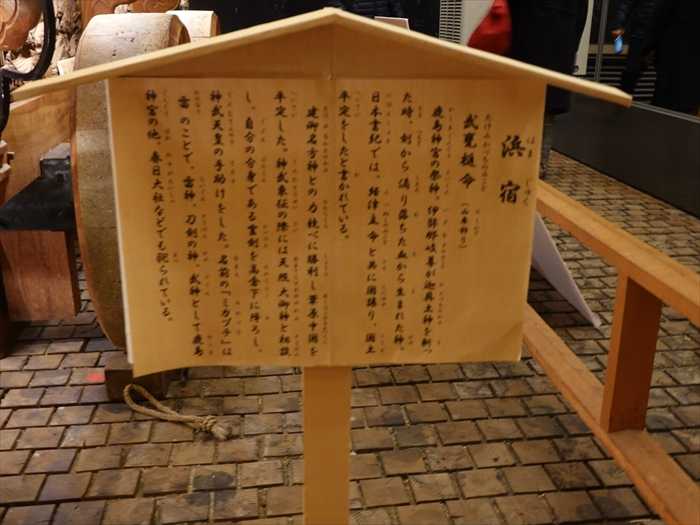

「 浜宿

武甕槌命(山車飾り)

鹿島神宮の祭神。伊那郡岐尊が迦具土神を斬った時、剣から滴り落ちた血から生まれた神。

日本書紀では、経津主命と共に國譲り、國土平定をしたと書かれている。

建御雷之男神との力比べに勝利し、葦原中國を平定した。神武東征の際には天照大御神と

相談し、自分の分身である霊剣を高倉下に降ろし、神武天皇の手助けをした。名前の

「ミカズチ」は雷のことで、雷神、刀剣の神、武神として鹿島神宮の他、春日大社などでも

祀られている。」

「浜宿区山車」案内(右側面)。

「浜宿区山車」案内( 左側面 )。

「浜宿区山車」案内( 後面 )。

下高欄「唐獅子牡丹」 。

「波に亀(霊亀) (左面胴羽目) 。

霊亀は四霊の一つ。(霊亀、麒麟、鳳凰、応龍)亀は千年生きると毛が生え、五千年で神亀、

一万年で霊亀と呼ばれる。」

「波に亀(霊亀) (右面胴羽目) 。

下高欄 「 唐獅子牡丹 」。

下高欄 「 唐獅子牡丹 」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 香取神宮一の鳥居 」と。

更に西に進み「水郷佐原山車会館駐車場」をバスに駐め「水郷佐原山車会館」に向かって

県道55号線を徒歩で進む。

佐原市の消火栓マンホール蓋。

マークは香取市章(Kの図案化)、消防車デザインの円形消火栓蓋。

そして右側に見えて来たのが「 八坂神社 大鳥居 」。

案内に従い「八坂神社」の西側の道を北に進む。

右手にあったのが目的地の「 水郷佐原山車(だし)会館 山車搬入口 搬出口 」。

「八坂神社」の西側にあった石鳥居から「八坂神社」の境内に入る。

「八坂神社は古く佐原諏訪山近傍の天王台に創建。江戸時代前期の天和年間(天正以前の説あり)

に現在地へ遷座し、佐原・本宿地区の総鎮守となった。当初表口は浜宿側(現千葉萌陽

高等学校側)にあったが、明治初年社殿改造の際に現在の八日市場側(千葉県道55号佐原山田線・

通称香取街道側)にも増設された。

それ以来、この神社には正門が2か所存在し、それぞれ浜宿口、八日市場口という呼び方がされ、

正門は1年置きに交代する。」とウィキペディアより。

よってこちらは「浜宿口」と呼ばれるようだ。

「浜宿口」の石鳥居を潜ると左側手前にあったのが「 琴平神社 」。

香取市小見928。

その先にも多くの石鳥居、石祠が並んでいた。

「浜宿口」の「手水舎」。

「八坂神社」の御神木の「欅」。

欅 樹齢三百年 御神木 」と刻まれた石碑。

そしてこちらが「水郷佐原山車会館」の入口。

千葉県香取市イ3368。

入館時間まで、「八坂神社」を散策する。

正面に「拝殿」。

千葉県香取市佐原イ3360。

「佐原イ」の由来は?

「江戸時代、村の数は極めて多く集落1つで1つの村という規模だった。明治になって行政単位の

村が生まれた際、さすがにこの規模では村の運営が厳しいため、いくつかの村を合わせて1つの

行政村とし、かつての村名は大字に引き継がれた。

ところが、千葉県の一部では旧村名を大字とはせずイロハに置き換えたところがある。

ここ佐原では明治22年(1889)の町村制施行の際に佐原町となり、大字のかわりにイロハを

採用した。佐原の中心街はイロハの最初である「イ」をあてたことから「佐原町イ」となり、

香取市に引き継がれて香取市佐原イとなったものだ。

千葉県では、他にも旭市、匝瑳市(旧八日市場市)、八街市、東庄町、山武市(旧蓮沼村)などでも

みられる。」とねっとから。

主祭神は素戔嗚尊( すさのおのみこと )。

日本神話のなかで活躍する神。『古事記』『日本書紀』によると,アマテラスオオミカミ

(天照大神)の弟であるが、乱暴な行動が多かったので、天上の高天原追放された。

そこで出雲に天降り、八岐大蛇を退治し,クシナダヒメ(櫛名田姫)と結婚して出雲国を開いた。

扁額「八坂神社」。

こちらは 「八日市場口」側の「手水舎」 。

「 佐原案内情報

■歴史的町並み

小野川沿いや取街道筋には、県指定文化財の正文堂書店、小屋屋本店、三菱銀行佐原支店旧本館、

福新呉服店、中村屋乾物店、正上醤油店など、蔵造りの家や町家が連なっています。

関東初の重要伝統的建造群保存地区に選定(平成8年12月) 日本遺産に認定(平22年4月)小野川沿いや取街道筋には、県指定文化財の正文堂書店、小屋屋本店、三菱銀行佐原支店旧本館、

福新呉服店、中村屋乾物店、正上醤油店など、蔵造りの家や町家が連なっています。

■伊能忠敬記念館

伊能忠敬は、50歳を過ぎてから、日本全国を測量して歩き、わが国最初の実測日本地図を

つくりあげた人物です。記念館では、忠敬の人生を年代順に追い、その業績の結晶である

伊能忠敬は、50歳を過ぎてから、日本全国を測量して歩き、わが国最初の実測日本地図を

つくりあげた人物です。記念館では、忠敬の人生を年代順に追い、その業績の結晶である

伊能図をあますことなく紹介いたします。

■伊能忠敬旧宅

伊能忠敬が30年余りを過ごした江戸時代の店舗の一部と表門、土蔵がそのまま残されており、

国の史跡に指定されています。

国の史跡に指定されています。

■水郷佐原山車会館

ハ坂神社の祇園祭(7月)と諏訪神社の秋祭り(10月)に行われる祭礼を華麗に彩る山車と、

祭りに関する数々の資料を展示しています。館内には2台の山車が常設され、ビデオシアター

では祭りの迫力が実感できます。

祭りに関する数々の資料を展示しています。館内には2台の山車が常設され、ビデオシアター

では祭りの迫力が実感できます。

■観福寺

真言宗豊山派の寺。関東三大厄除大師の一つとして知られる北総の名刹。寬平年間(890年頃)

高僧尊海の開山。本尊は平将門の守護仏といわれる観世音菩薩です。寺宝の鋼造薬師如来坐像の

ほか3体(国の重要文化財)は鎌倉時代の秀作です。境内には伊能忠敬の墓があります。」

高僧尊海の開山。本尊は平将門の守護仏といわれる観世音菩薩です。寺宝の鋼造薬師如来坐像の

ほか3体(国の重要文化財)は鎌倉時代の秀作です。境内には伊能忠敬の墓があります。」

そして入館可能時間に成る。

入館料は団体割引で350円/人であった。

内部正面。

ビデオシアターは3面パノラマ大画面の映像で、「 佐原の大祭 」👈リンクの紹介をしていた。

迫力のある映像で、佐原の大祭の熱気と興奮を体感出来るのであった。

そして桜の紹介。

鯉のぼり。

あやめ祭り。

「水郷佐原山車会館」では、佐原の大祭で曳き回される高さ9メートルにも及ぶ絢爛豪華な

山車が2台展示されており、いつでも祭りの熱気と興奮・本物の迫力を体験することが

できるのであった。

まず最初に「 下川岸区の山車 」。

2つの提灯には「山車会館」と「下川岸区」と。

「八坂神社」の主祭神の「素戔嗚尊( すさのおのみこと )」と書かれた提灯も。

正面から

全長7mの巨大な鯉 。

顔に近づいて。

「 この鯉は八日市場区の山車飾り物 として、本祭、準本祭時に限り制作され本宿惣町を

三日間泳ぎ廻り祭礼終了と同時に取り壊されるのが習わしとなっている。

鯉が町内民芸として山車の飾り物として乗ったのは文久年間からと云われているが

その由来については数々の説があるが定かではない。材質は木材、竹、その年に収穫した麦藁を

主に使用し、町内各戸の協力により皮むきされた麦藁で仕上げる。

完成迄三十日を要するが主要部分の作成に当っては世襲?によって受け継がれ現在迄至っている。

全長七米、周囲三米

昔から鯉が山車に乗った年は大水害に見舞われると言い伝えられて来たが治水事業の完備した

現在ではこれも伝説化しつつある。

平成三年七月

八日市場区」

反対側から。

尾に向けて撮影。

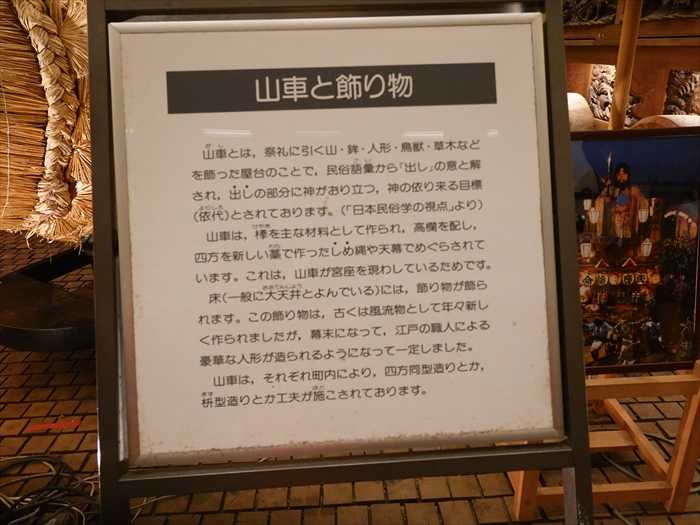

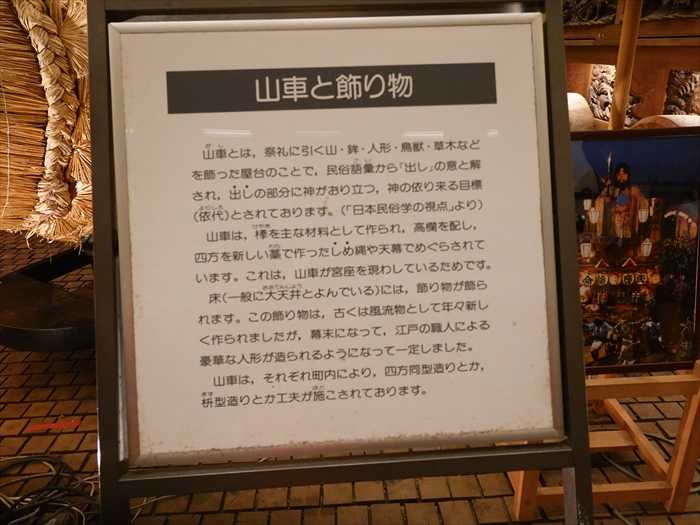

「山車と飾り物

山車とは、祭礼に引く山・鉾・人形・鳥獣・草木などを飾った屋台のことで、民族語彙から

「出し」の意と解され、【出し】の部分に神がおり立つ、神の依り来る目標(依代(よりしろ))と

されております。(「日本民族学の視点」より)

「出し」の意と解され、【出し】の部分に神がおり立つ、神の依り来る目標(依代(よりしろ))と

されております。(「日本民族学の視点」より)

山車は、欅を主な材料として作られ、高欄を配し、四方を新しい藁で作った【しめ】縄や天幕で

めぐらされています。これは、山車が宮座を現わしているためです。

めぐらされています。これは、山車が宮座を現わしているためです。

床(一般に大天井とよんでいる)には、飾り物が飾られます。この飾り物は、古くは風流物として

年々新しく作られましたが、幕末になって、江戸の職人による豪華な人形が造られるようになって

一定しました。

山車は、それぞれ町内により、四方同型造りとか、桝型造りとか工夫が施されております。」

年々新しく作られましたが、幕末になって、江戸の職人による豪華な人形が造られるようになって

一定しました。

山車は、それぞれ町内により、四方同型造りとか、桝型造りとか工夫が施されております。」

「 佐原の大祭 」の「山車」案内。

「 三百年伝統の山車祭り

佐原の山車の大人形は江戸後期~昭和初期に、江戸・東京で活躍した人形師達によって制作され、

現在ではこのような大木偶人形を作れる職人はいないといわれ、貴重な文化遺産となっています。」

現在ではこのような大木偶人形を作れる職人はいないといわれ、貴重な文化遺産となっています。」

「 八日市場区 」の「 鯉の山車 」をネットから。

「 佐原の大祭 」の「山車」の写真。

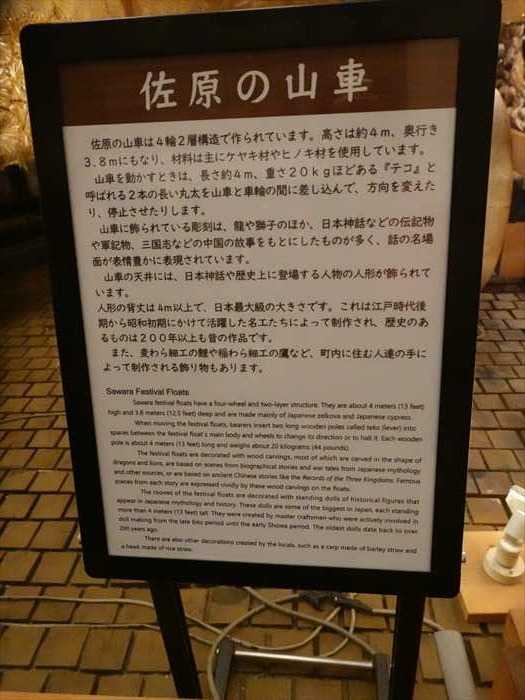

「佐原の山車

佐原の山車は4輪2層構造で作られています。高さは約4m、奥行き3.8mにもなり、材料は主に

ケヤキ材やヒノキ材を使用しています。

山車を動かすときは、長さ約4m、重さ20kgほどある『テコ』と呼ばれる2本の長い丸太を山車と

車輪の間に差し込んで、方向を変えたり、停止させたりします。

車輪の間に差し込んで、方向を変えたり、停止させたりします。

山車に飾られている彫刻は、龍や獅子のほか、日本神話などの伝記物や軍記物、三国志などの

中国の故事をもとにしたものが多く、話の名場面が表情豊かに表現されています。

中国の故事をもとにしたものが多く、話の名場面が表情豊かに表現されています。

山車の天井には、日本神話や歴史上に登場する人物の人形が飾られています。

人形の背丈は4m以上で日本最大級の大きさです。これは江戸時代後期から昭和初期にかけて

活躍した名工たちによって制作され、歴史のあるものは200年以上も昔の作品です。

活躍した名工たちによって制作され、歴史のあるものは200年以上も昔の作品です。

また、麦わら細工の鯉や稲わら細工の鷹など、町内に住む人達の手によって制作される飾り物も

あります。」

あります。」

そしてこちらは、「 浜宿 の山車 「 武甕槌命( たけみかずちのかみ) 」👈リンク。

額文字は柔和「にゅうわ」と。

「 武甕槌命( たけみかずちのかみ) 」。

「建御雷神とも記す。記紀神話に出てくる剣神。国譲りの使者となって大国主命

(おおくにぬしのみこと)に国譲りを承諾させ、また神武(じんむ)天皇が熊野(くまの)上陸の

直後に失神した際に、命ぜられて平国の剣の韴霊(ふつのみたま)を降(くだ)し、建国の事業を

助けた。その剣神である証(あかし)は、自らのかわりに剣を降したり、国譲り交渉で

剣先扶坐(ふざ)の姿をとったりするところに明らかである。しかしその本源は甕(みか)ツ霊(ち)で

あり、それは伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の火神殺害の神話で、甕(みか)ハヤ霊(ひ)とともに、

あるいはその子として初現することから推定できる。この神の剣神化により、物部(もののべ)氏の

剣神経津主神(ふつぬしのかみ)はその地位を失っていくが、経津主神は『古事記』にはまったく

現れない。なお、この神はのちに鹿島(かしま)神宮の主神となり、藤原氏の氏神として奈良の

春日(かすが)神社にも祀(まつ)られた。」と。

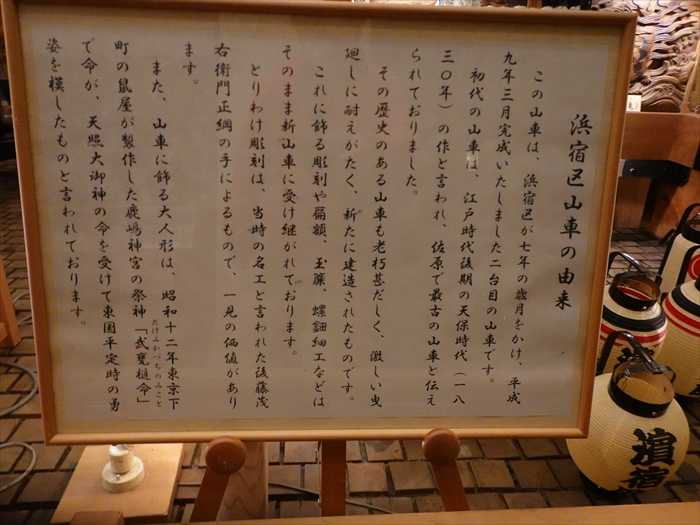

「 浜宿区山車の由来

この山車は、浜宿区が七年の歳月をかけ、平成九年三月完成いたしました二台目の山車です。

初代の山車は、江戸時代後期の天保時代(一八三〇)の作と言われ、佐原で最古の山車と

伝えられておりました。

その歴史のある山車も老朽甚だしく、激しい曳き廻しに耐えがたく、新たに建造されたものです。

これに飾る彫刻や扁額、玉簾、螺鈿細工などはそのまま新山車に受け継がれております。

とりわけ彫刻は、当時の名工と言われた後藤茂右衛門正綱の手によるもので、一見の価値が

あります。

また、山車に飾る大人形は、昭和十二年東京下町の鼠屋が制作した鹿嶋神宮の祭神「武甕槌命」で

命が、天照大御神の命を受けて東国平定時の勇姿を模したものと言われております。」

「 武甕槌命 浜宿区

山車の飾り物は、祭りの出し物にさまざまな趣好をこらし年々目先をかえて行くのが本意で

工夫を重ねるたのしみがあったがいまでは飾り物はだいたい一定している。浜宿町では江戸時代

後期から明治中期までの間は、当時流行った三人立人形で中国の史話で有名な三国志に出てくる

関羽、玄徳、張飛の三人立人形がかざられたが、日清戦争が始まるや敵国の人形を飾ることは

不都合であり売国奴と云われ、これを破棄した。これにかわって造られたのが三番叟の人形で

初代三番叟は、目や舌が動くカラクリ人形でした。二台目三番叟は、当時佐原随一と云われた

関戸町山車の飾物猿田彦(通称天狗様)に次ぐ大きな人形で対岸の潮来町からも見えたと云われ

有名でした。この飾り物も昭和十年頃まで飾られていましたが破損甚しく使用に堪えなくなり

現在の飾り物に造り変えました。現在の飾り物は当時の軍国主義世相を反映して鹿島神宮祭神で

ある武甕槌命が造られました。作者は東京下谷の人形師ねずみやで製作費は総額約九百円を

要しました。昭和十二年四月に完成しその年の七月に町内あげて盛大な完成祝いをしたことは

町内の人々の多くが知るところです。」

「 浜宿

武甕槌命(山車飾り)

鹿島神宮の祭神。伊那郡岐尊が迦具土神を斬った時、剣から滴り落ちた血から生まれた神。

日本書紀では、経津主命と共に國譲り、國土平定をしたと書かれている。

建御雷之男神との力比べに勝利し、葦原中國を平定した。神武東征の際には天照大御神と

相談し、自分の分身である霊剣を高倉下に降ろし、神武天皇の手助けをした。名前の

「ミカズチ」は雷のことで、雷神、刀剣の神、武神として鹿島神宮の他、春日大社などでも

祀られている。」

「浜宿区山車」案内(右側面)。

「浜宿区山車」案内( 左側面 )。

「浜宿区山車」案内( 後面 )。

下高欄「唐獅子牡丹」 。

「波に亀(霊亀) (左面胴羽目) 。

霊亀は四霊の一つ。(霊亀、麒麟、鳳凰、応龍)亀は千年生きると毛が生え、五千年で神亀、

一万年で霊亀と呼ばれる。」

「波に亀(霊亀) (右面胴羽目) 。

下高欄 「 唐獅子牡丹 」。

下高欄 「 唐獅子牡丹 」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.