PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「伊能忠敬記念館」の展示品の見学を続ける。

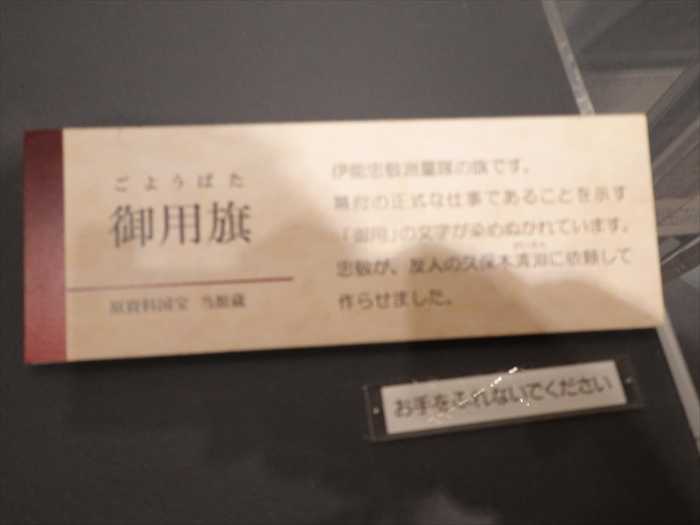

伊能忠敬が測量時に使用した「 御用 」旗。

「 御用旗

伊能忠敬測量隊の旗です。

幕府の正式な仕事であることを示す「御用」の文字が染めぬかれています。

忠敬が、友人の久保木清淵に依頼して作らせました。」

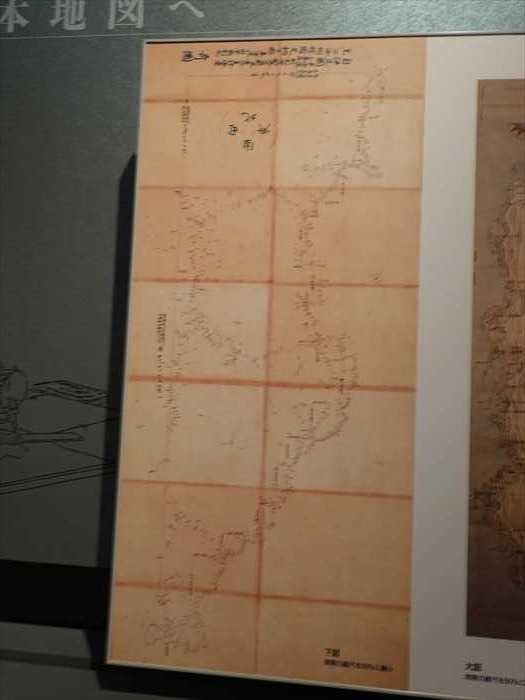

「 西日本測量経路図 」

第5次測量 は畿内、中国地方の測量で1805年(文化2)2月15日江戸出発、東海道を

西へ浜名湖の周辺で長期測量、桑名をへて山田(伊勢)では木星の衛星による食(凌犯現象)

を観測、紀伊半島南を回り、大坂から京都、大津、琵琶湖周辺、宇治、摂津、尼崎、岡山、

翌年に赤間関(下関)、萩、浜田、松江、隠岐島、山陰沿岸、若狭湾、大津、東海道への

長距離行程になっています。1806年(文化3)11月15日帰着しました。全行程

5000キロメートル超、640日の長い旅でした。この測量では下役(伊能配下の役人)

として坂部貞次郎などが加わっています。伊能は松江で大病を患い療養のため隠岐島は部下に

測量をさせました。測量隊の規律が乱れ、また高橋至時から戒告の書状が出されました。

江戸に帰着後、内弟子の平山群蔵(平山宗平と兄弟)ほか一人を破門しました。

この測量成果により作成された地図は「中國沿海地圖」(中図)、「畿内沿海地圖」

(中図)が残存しています。

第6次測量 は四国、大和の測量で1808年(文化5)1月25日江戸出発、大坂から淡路島、

鳴門、徳島、室戸、高知、宿毛、宇和島、松山、川之江、丸亀、大坂、大和郡山、桜井、

伊賀上野、伊勢、東海道の行程です。四国では沿岸部一周のほか高知、川之江間の四国縦断も

行われました。翌1809年(文化6)1月18日帰着しています。下役として青木勝次郎

(絵師、伊能の肖像画を描画)が加わり、沿道風景の描写をしています。瀬戸内海の塩飽

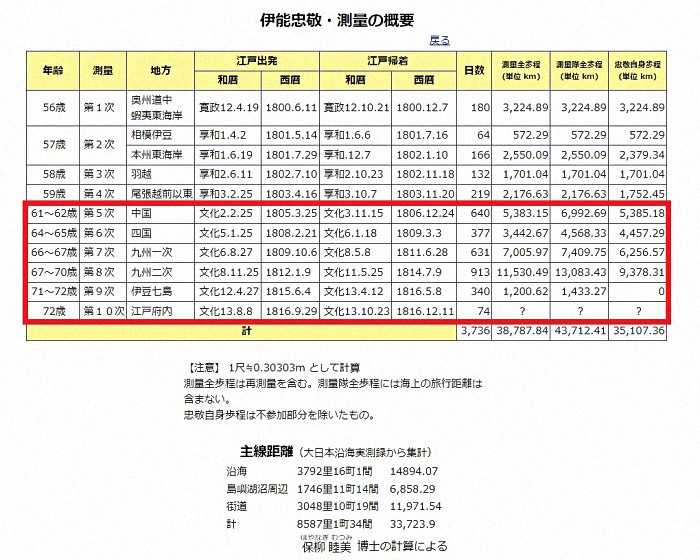

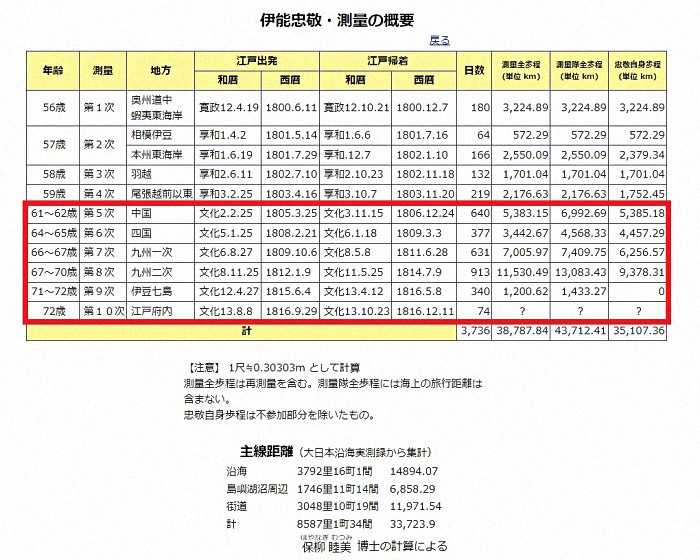

「 伊能忠敬・測量の概要 」

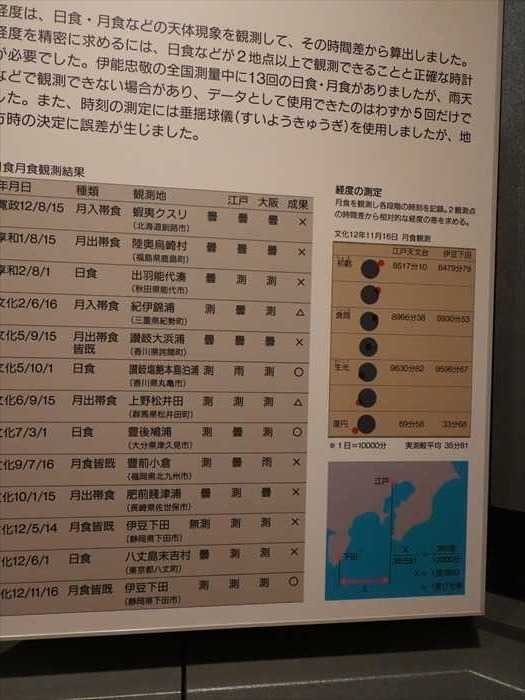

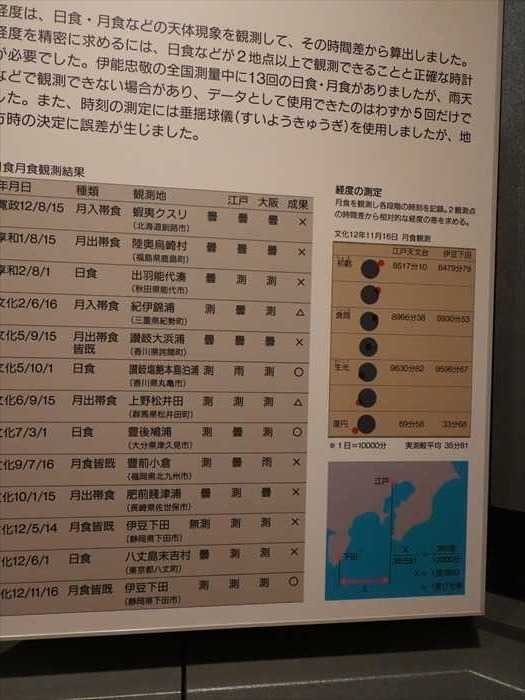

「経度の測定」

経度は、日食・月食などの天体現象を観測して、その時間差から算出しました。

経度を精密に求めるには、日食などが2地点以上で観測できることと正確な時計

が必要でした。伊能忠敬の全国測量中に13回の日食・月食がありましたが、雨天

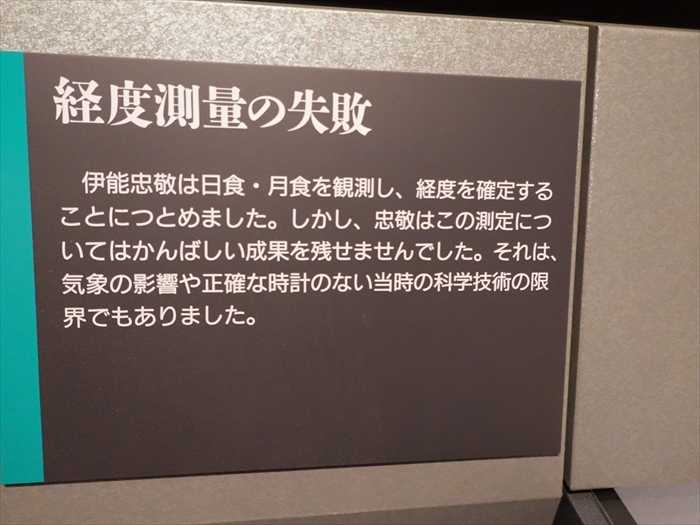

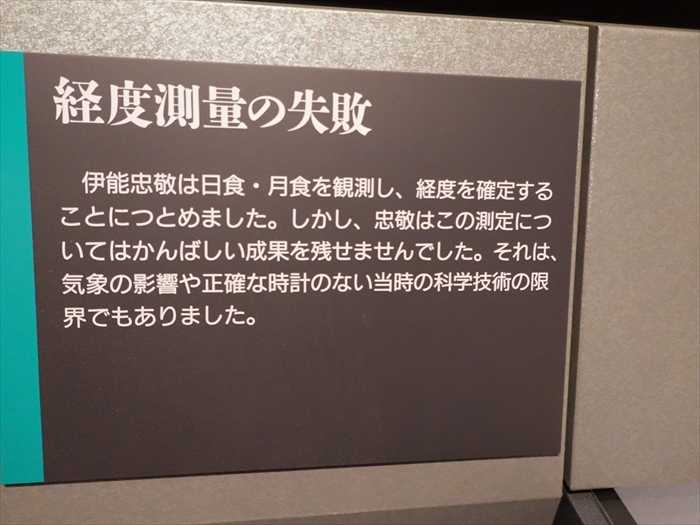

「 経度測量の失敗

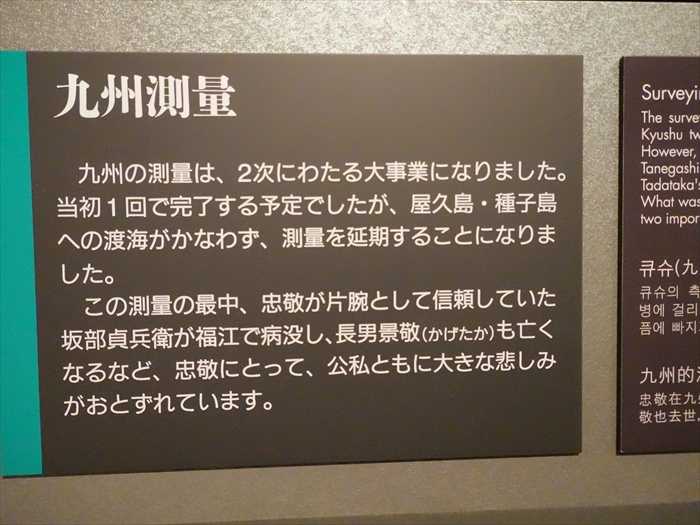

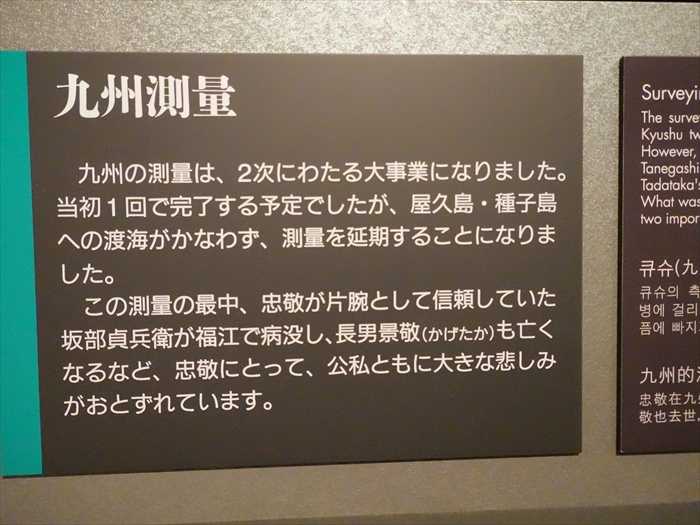

「 九州測量

王子から岩槻、騎西、熊谷をへて中山道を近江へ、一部測量を省き淀、西宮、中津、杵築、

大分、佐賀関、延岡、佐土原、飫肥(おび)、大隅半島、鹿児島、甑島(こしきじま)、

天草、熊本、大分、翌1810年(文化7)に中国地方、内陸の主要街道、甲州街道をへて

1811年(文化8)5月9日帰着しています。鹿児島では日食観測に失敗しています。

第7次測量に参加した箱田良助(備後国箱田村出身)は榎本武揚(えのもと・たけあき

1836~1908、幕臣)の父でした。江戸に帰着後、間宮林蔵が伊能宅に住み込み測量術を

伝授され、蝦夷地測量に出発しています。

● 第8次測量 は九州残部の測量で屋久島、種子島、五島列島が含まれています。

1811年(文化8)11月25日江戸出発、藤沢から大山街道をへて御殿場へ、富士山麓の

北側を回り東海道、山陽道をへて1812年(文化9)1月下旬、小倉へ、ここから手分け

して南下、鹿児島、山川、屋久島、種子島、小倉に戻り、博多、唐津、伊万里、佐賀、久留米、

島原半島、大村、佐世保、1813年(文化10)は平戸、壱岐、対馬、五島列島、長崎、

小倉、赤間関、中国地方内陸、広島、松江、米子、鳥取、津山、岡山、姫路で越年、

1814年(文化11)は西脇、生野、福知山、宮津、京都、津、岐阜、下呂、高山、野麦峠、

松本、善光寺、須坂、松代、冨岡、大宮、川越、1814年(文化11)5月22日帰着して

います。伊能の測量では最長期間となりました。この測量では離島が多く難航しました。

また天文方下役の坂部貞兵衛(さかべ・ていべい、1771~1813、惟道とも)を

五島列島の福江で亡くしています。

第7次測量(九州1次)、 第8次測量 (九州2次)の 伊能本体 と 坂部分隊 のルート図。

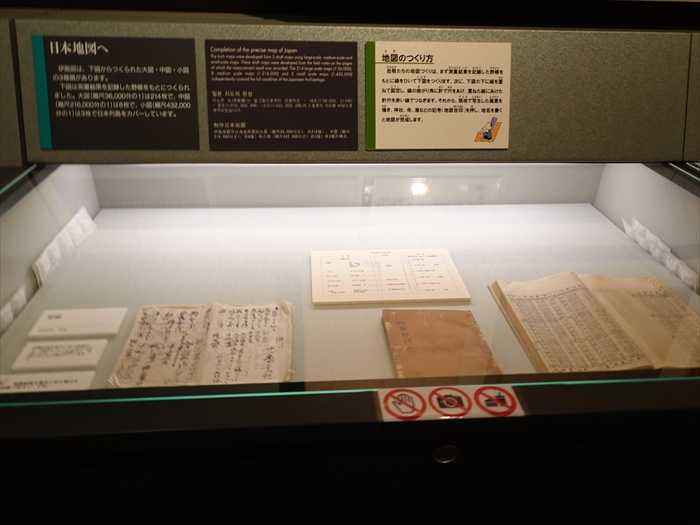

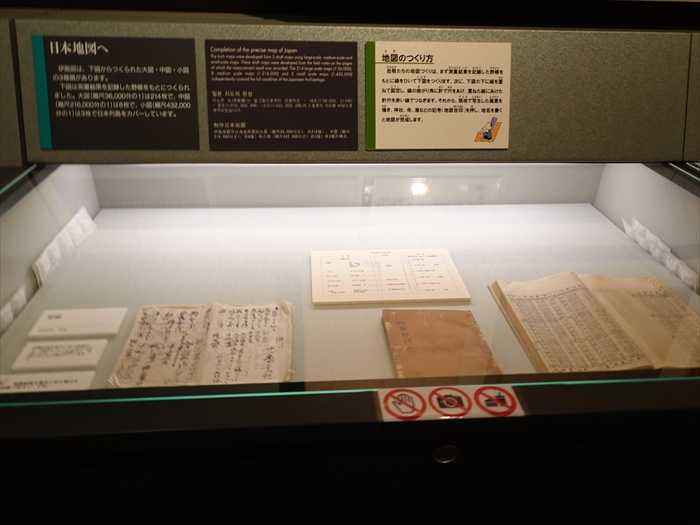

「 日本地図へ 」コーナー。

「 日本地図へ

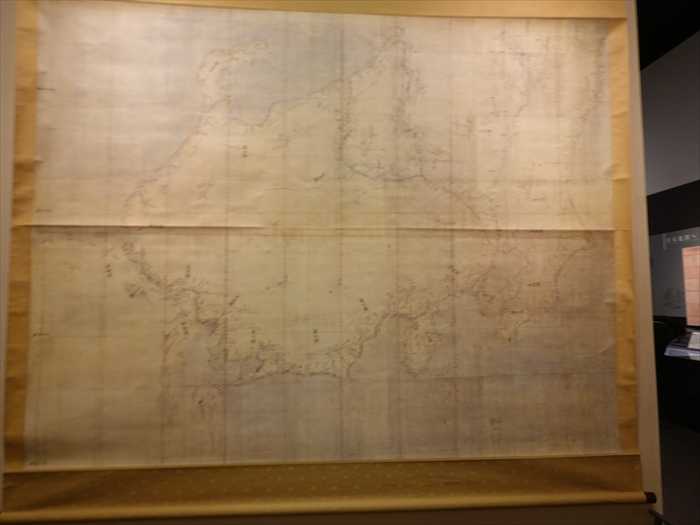

伊能図は、下図からつくられた大図、中図、小図の3種類があります。

下図は測量結果を記録した野帳をもとにつくられました。大図(縮尺86,000分の1)は214枚で

中図(縮尺216,000分の1)は8枚で、少図(縮尺432000分の1)は3枚で日本列島をカバーして

います。」

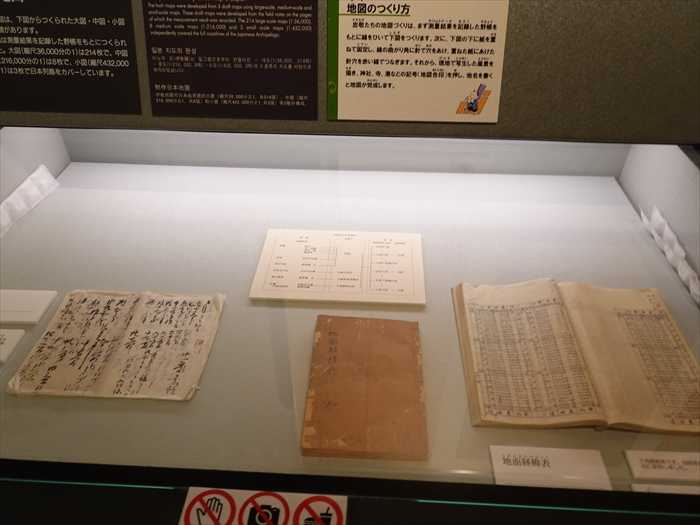

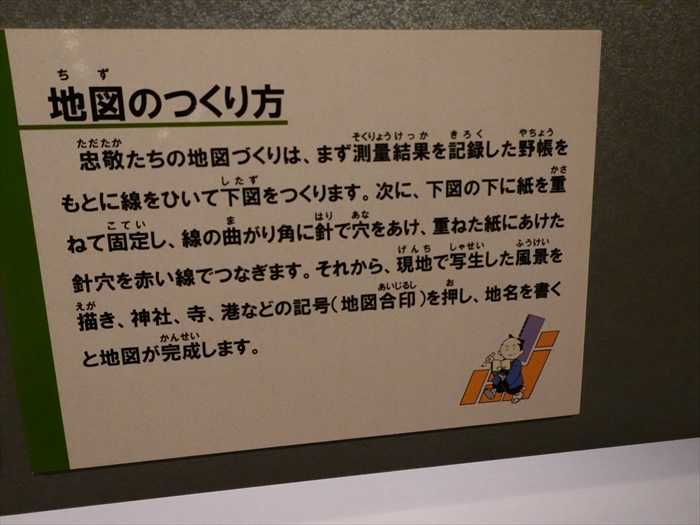

「 地図のつくり方

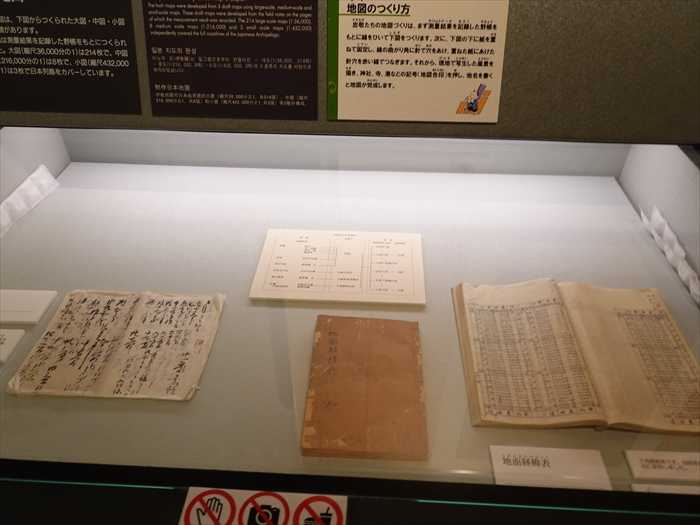

右:「地図経緯表」。

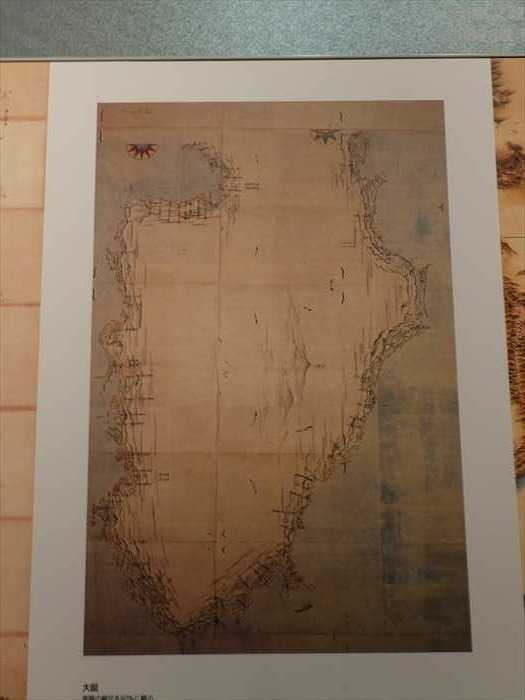

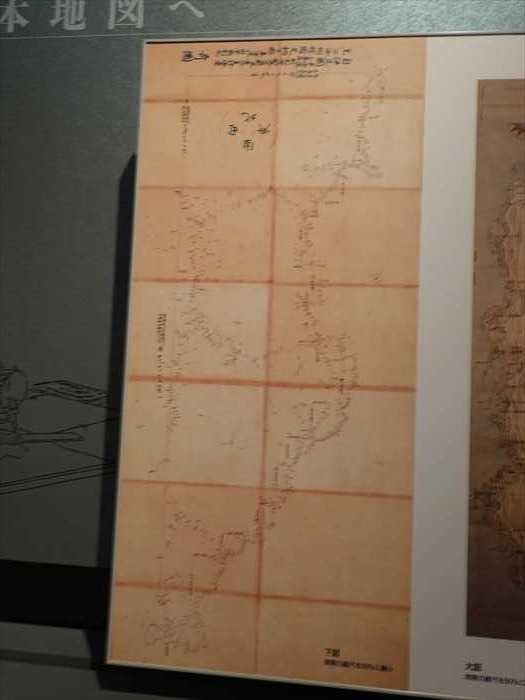

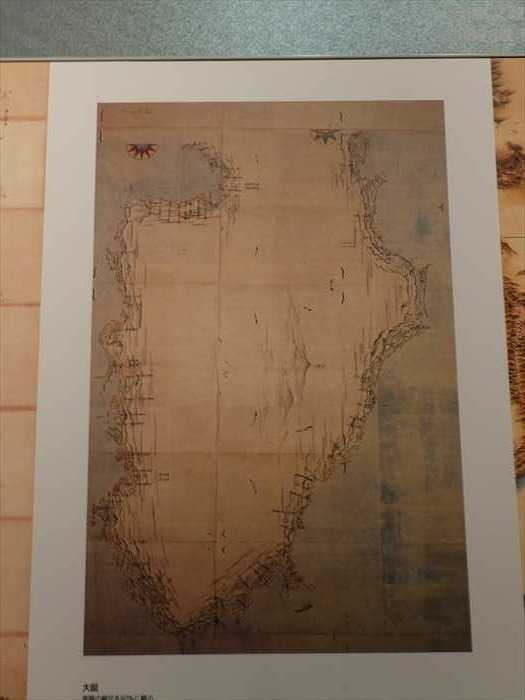

「下図」「伊豆半島東海岸」

実際の縮尺を50%に縮尺したもの。

「大図」「伊豆半島」。

実際の縮尺を60%に縮尺したもの。

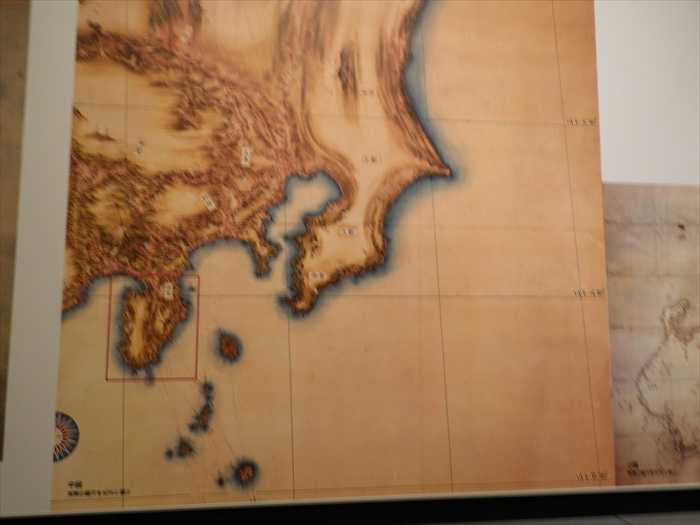

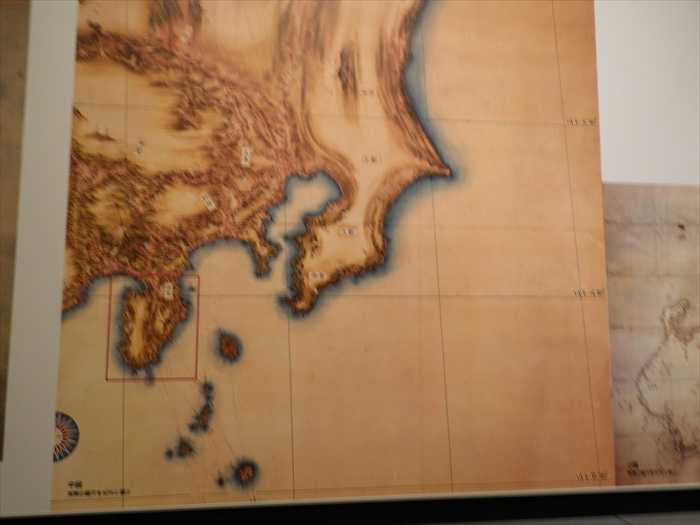

「 中図 関東 」。

三宅島や八丈島、青ヶ島(青島)まで伊豆諸島の島々も描かれている。

実際の縮尺を40%に縮小したもの。

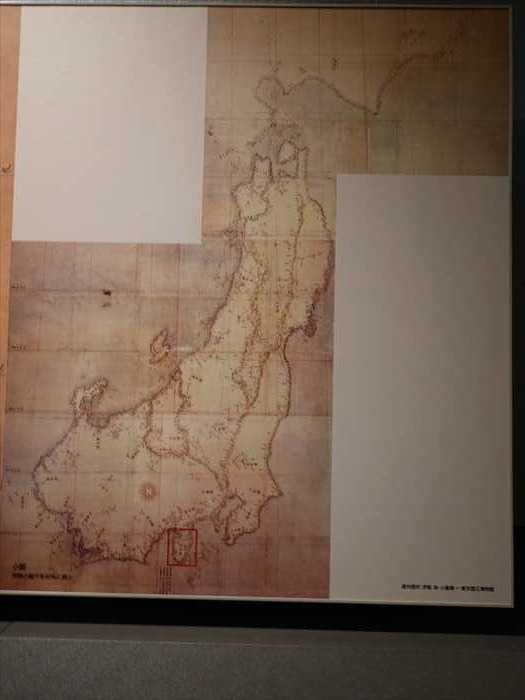

「 少図 」、実際の縮尺を40%に縮小。

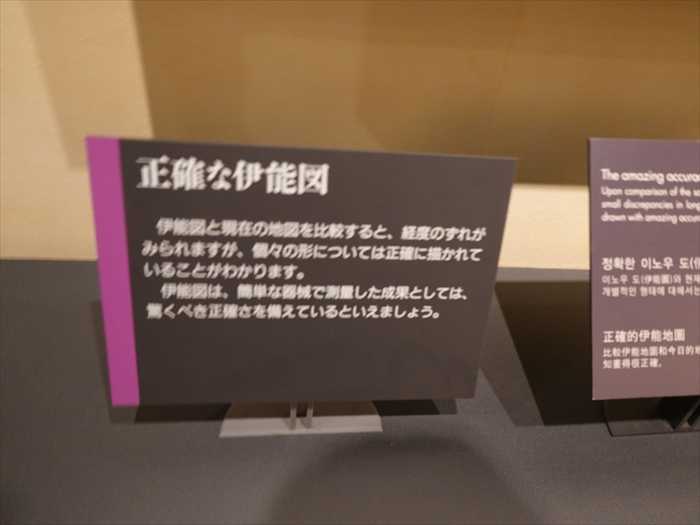

「 正確な伊能図

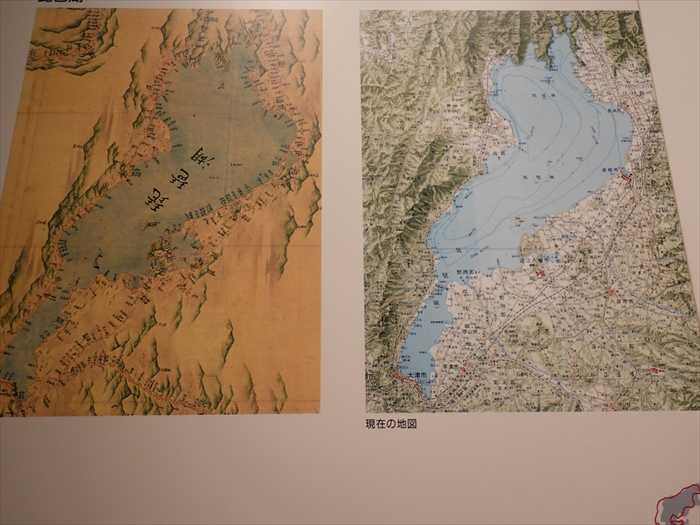

伊能図と現在の地図を比較すると、経度のずれがみられますが、個々の形については正確に

描かれていることがわかります。

伊能図は、簡単な器械で測量した成果としては、驚くべき正確さを備えているといえましょう。」

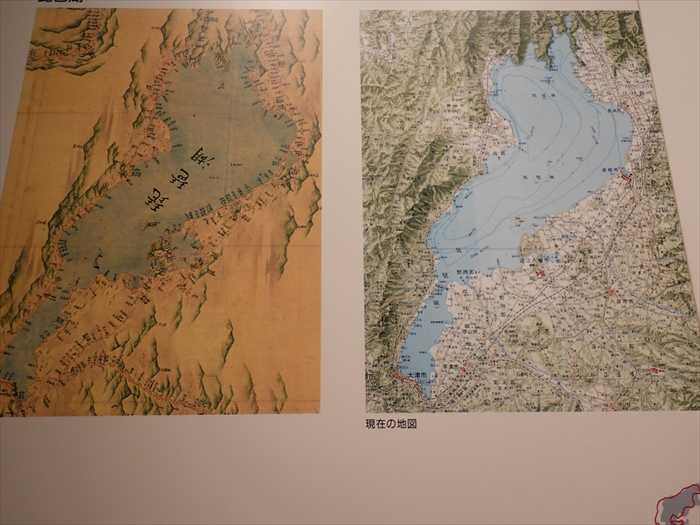

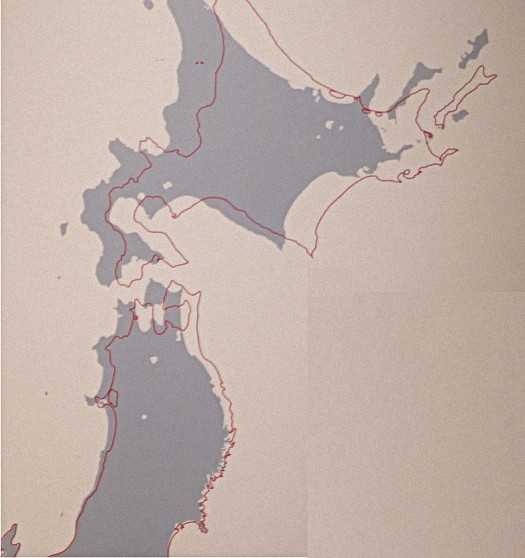

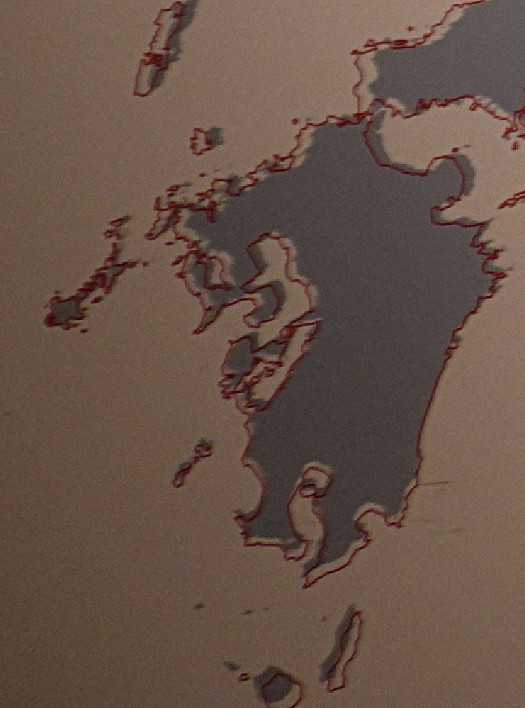

「現在の地図」と伊能図のズレ。

中央:日本列島

左上:琵琶湖

右横:佐渡

左上:琵琶湖

右横:佐渡

中央:日本列島

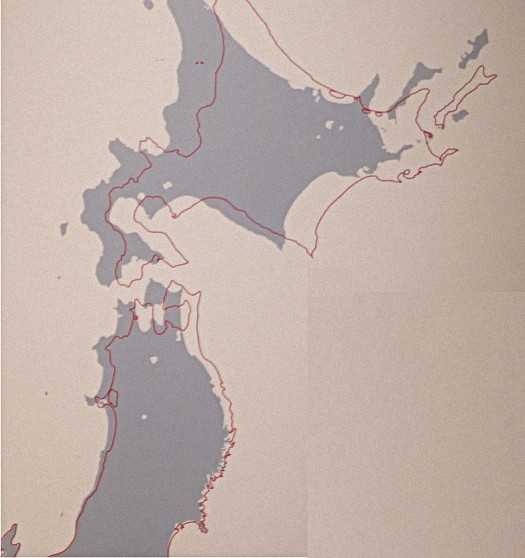

北海道、東北をズームして。

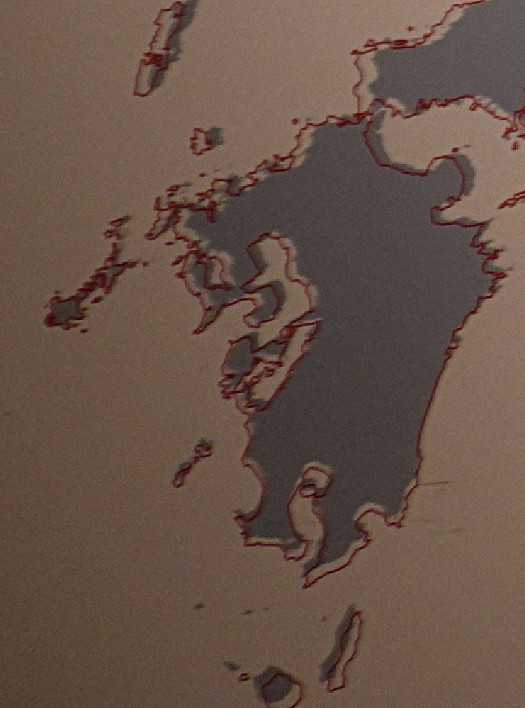

関西、中国、四国。

九州。

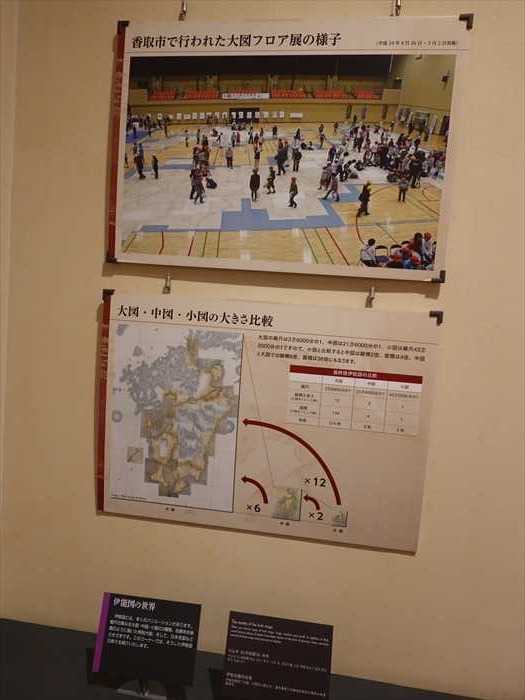

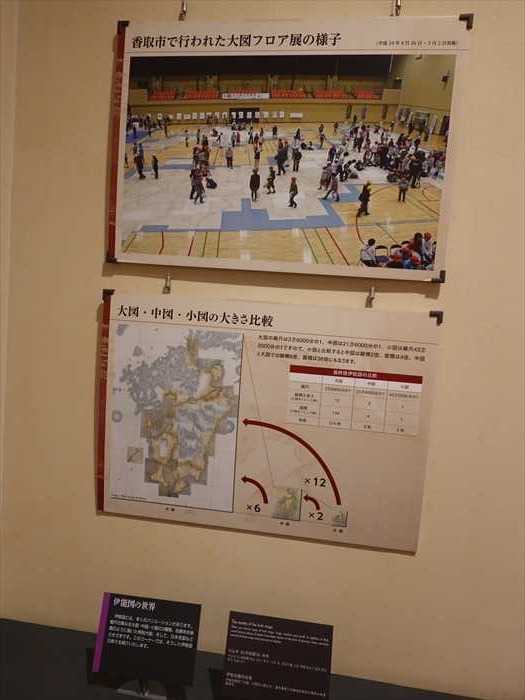

「 香取市で行われた大図フロア展の様子 」

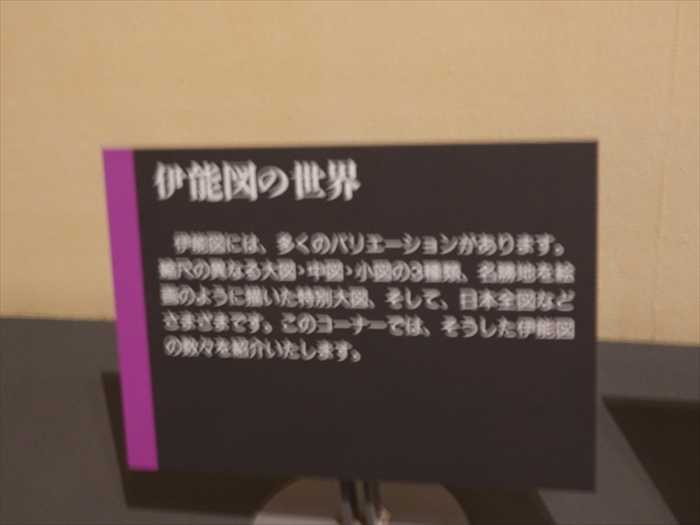

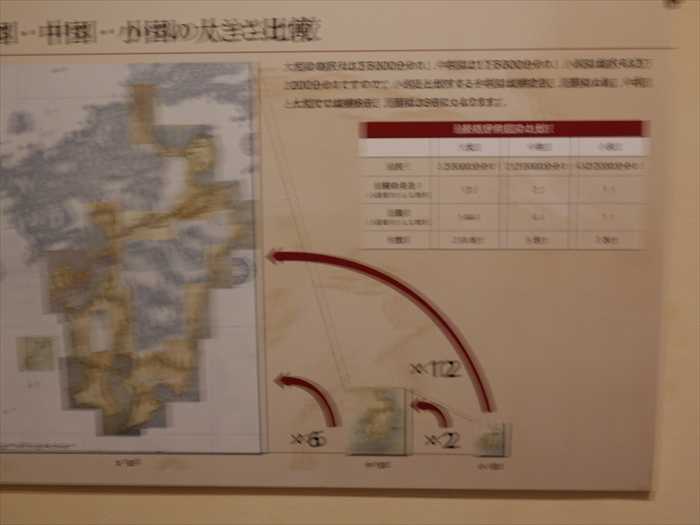

「 大図・中図・少図の大きさの比較」

「伊能図の世界

伊能図には、多くのバリエーションがあります。

縮尺の異なる大図・中図・小図の3種類、名勝地を絵画のように描いた特別大図、そして日本全図

などさまざまです。このコーナーでは、そうした伊能図の数々を紹介いたします。」

「 香取市で行われた大図フロア展の様子 」平成24年4月26日~ 5月2日実施

「 大図・中図・少図の大きさの比較

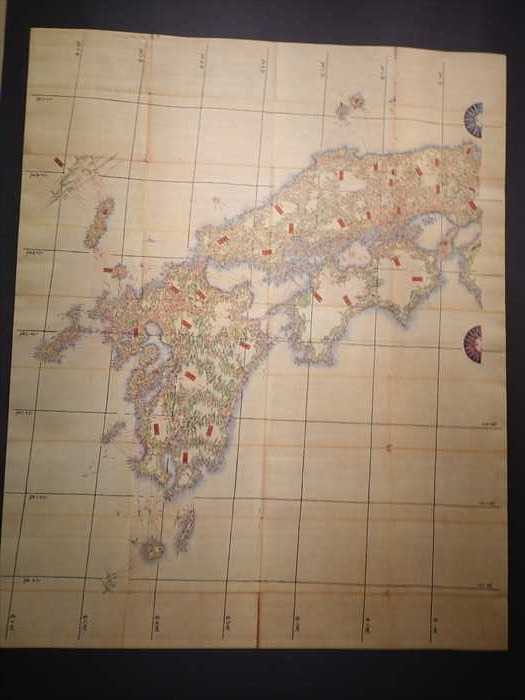

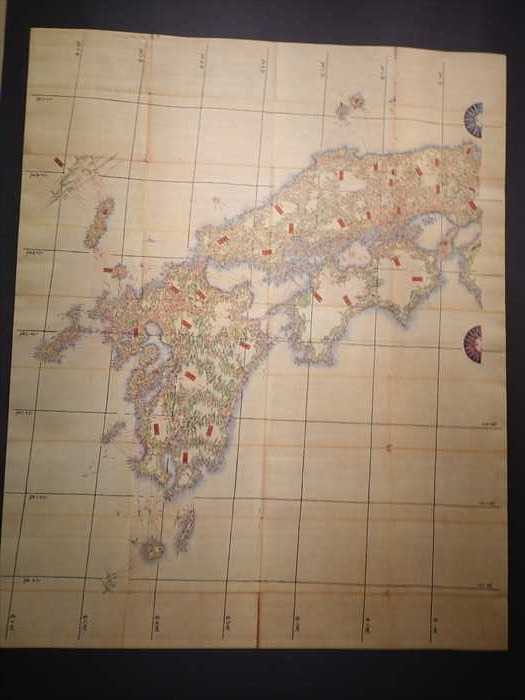

緯度、経度の入った「小図:西日本」。

「小図:西日本」。

縮尺:432,000分の1

原資料名:沿海地図小図(西日本)

作成年:1821(文政4年)

原資料神戸市立博物館蔵

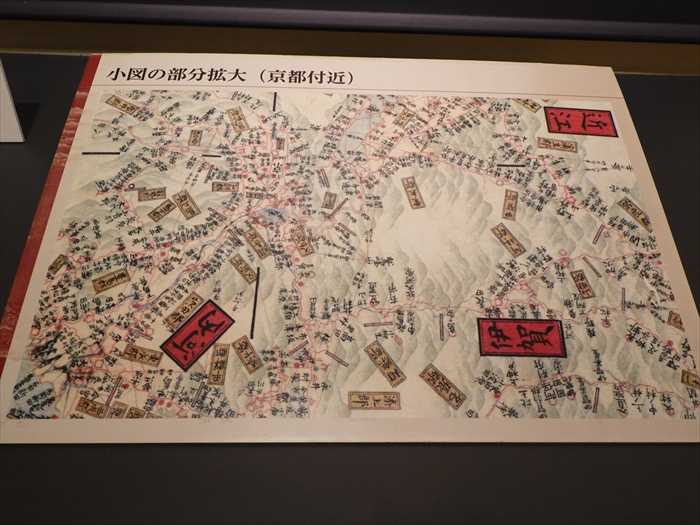

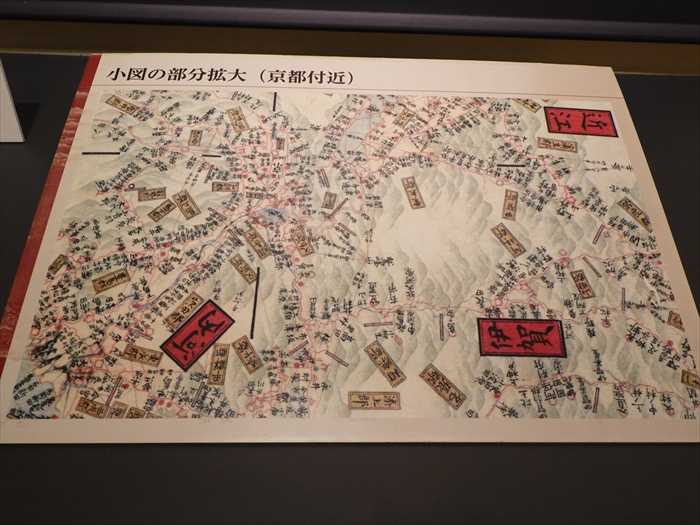

「 小図の部分拡大(京都付近) 」。

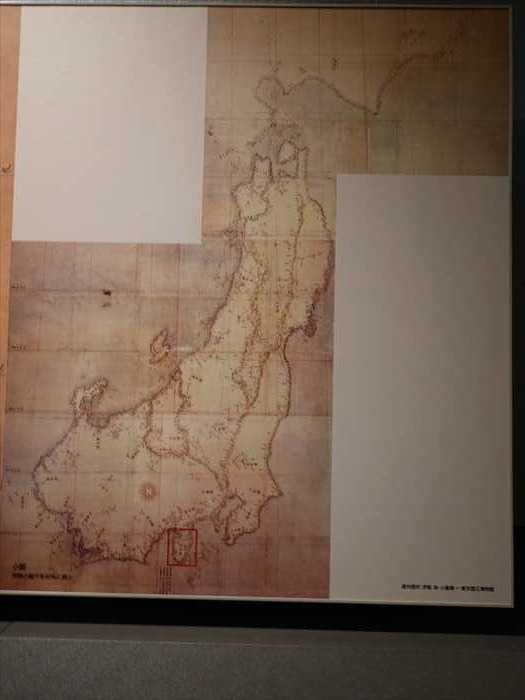

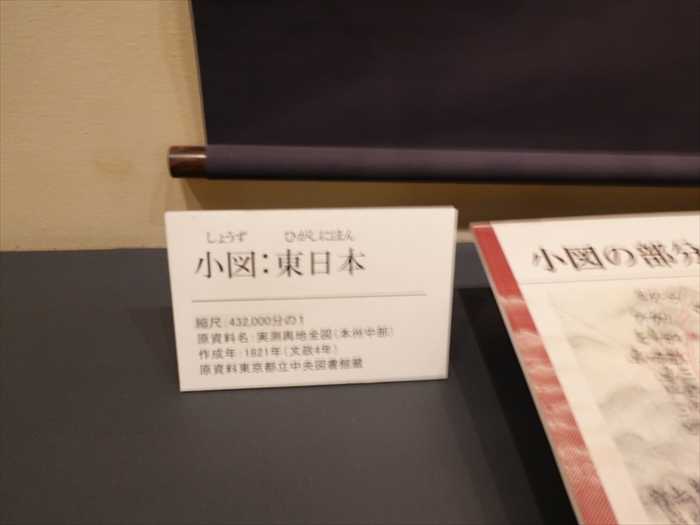

「 小図:東日本 」。

「 小図:東日本 」。

縮尺:432,000分の1

原資料名:実測輿地全図(本州中部)

作成年:1821(文政4年)

原資料東京都立中央図書館蔵

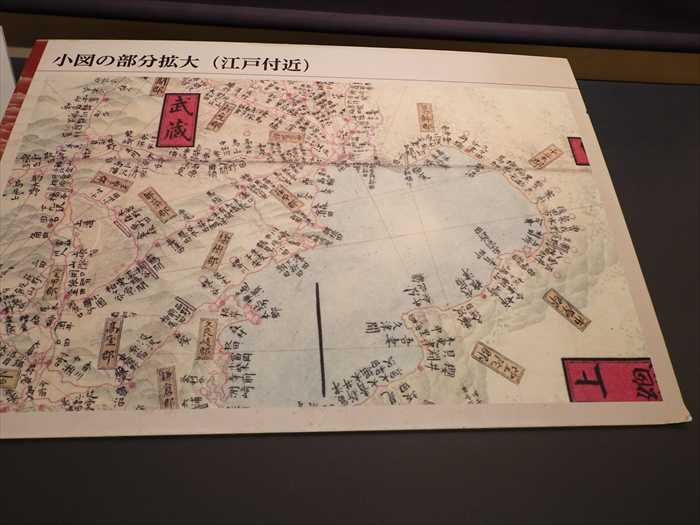

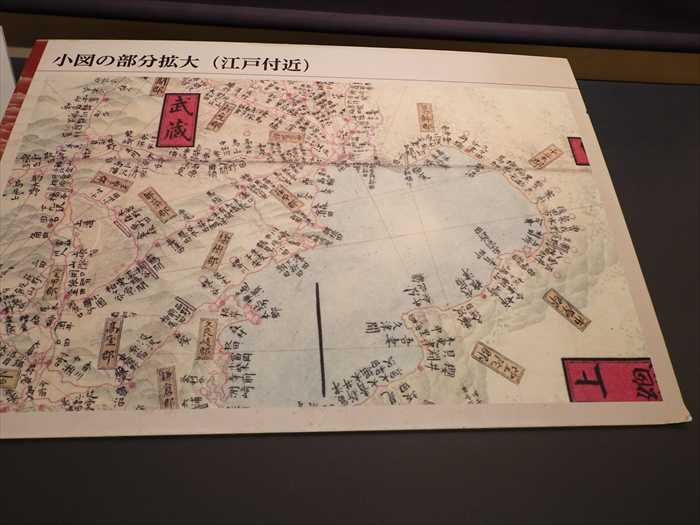

「 小図の部分拡大(江戸付近) 」。

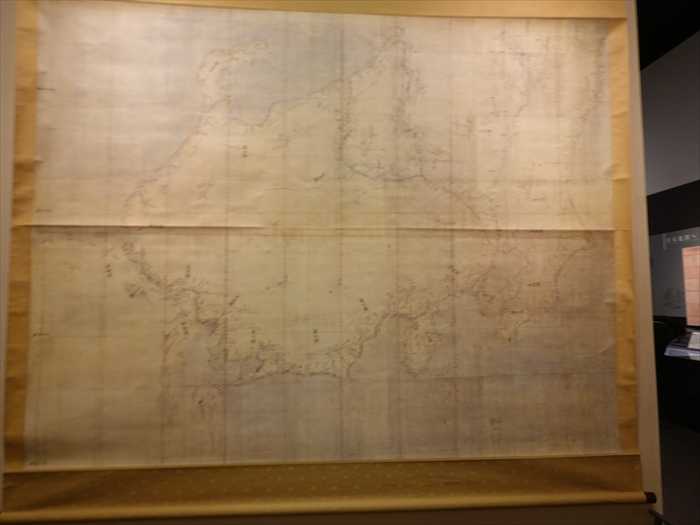

「 中図:関東・中部地方 」。

「 中図:関東・中部地方 」。

縮尺:21万6000分の1

原資料名:沿海地図(中)東海道・北陸道・東山道

作成年代:文化元(1804)年

原資料国宝 当館蔵

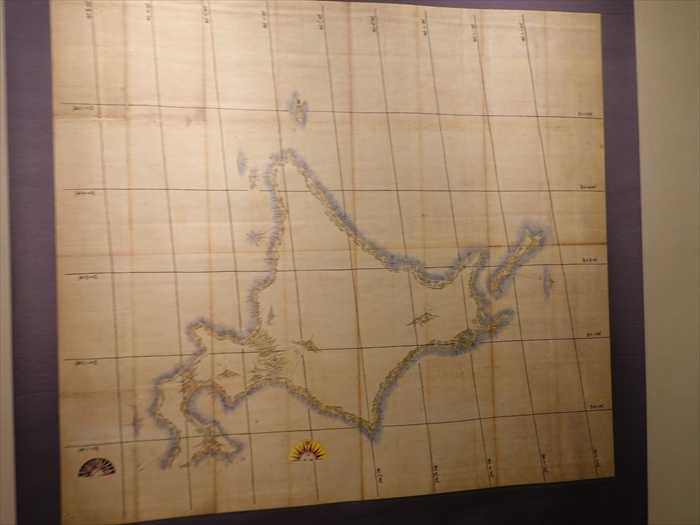

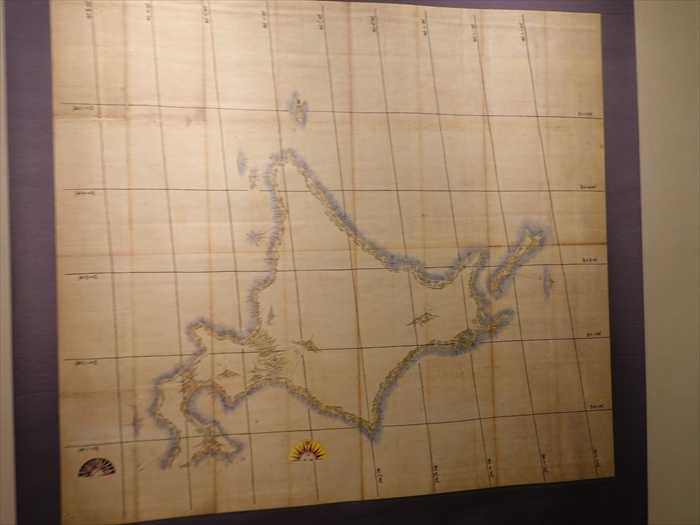

「 小図:北海道 」。

「 小図:北海道 」。

縮尺:432,000分の1

原資料名:沿海地図小図(北海道)

作成年代:1821年(文政4年)

原資料神戸市立博物館蔵

「 伊能大図・中図・小図の接合図

1枚で日本列島全体を描いた伊能図はありません。

大図は214枚、中図は8枚、小図は3枚に分割して描きます。」

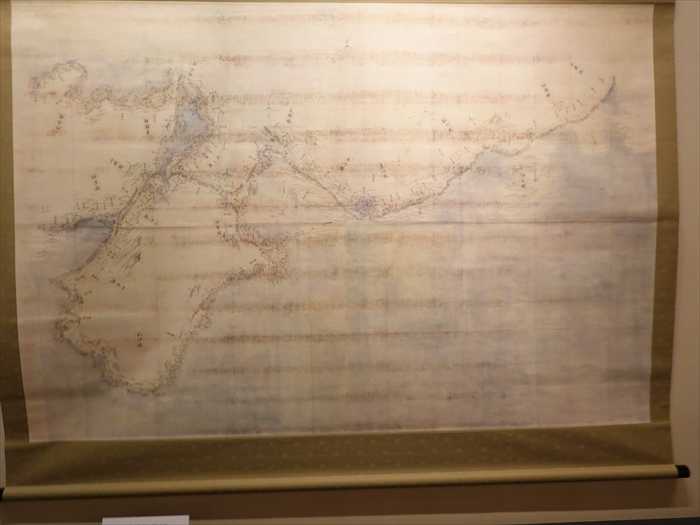

「 中図:中国地方 」。

「 中図:中国地方 」。

縮尺:21万6,000分の1

原資料名:東海道歴紀州中国到越前沿海図(上)

作成年代:文化4(1807)年

原資料国宝 当館蔵

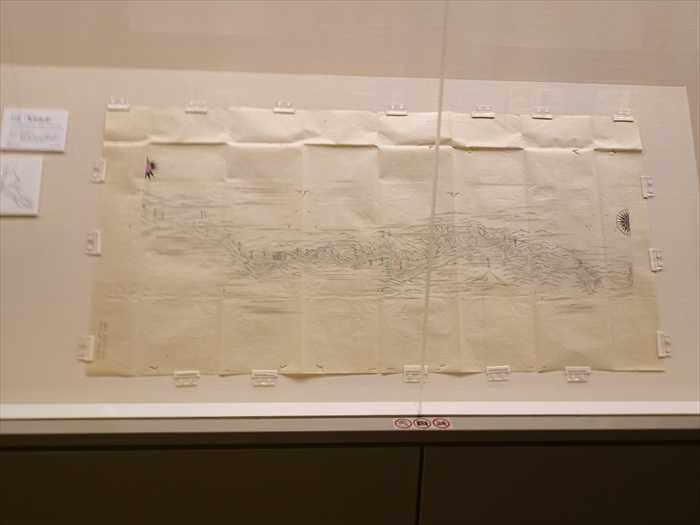

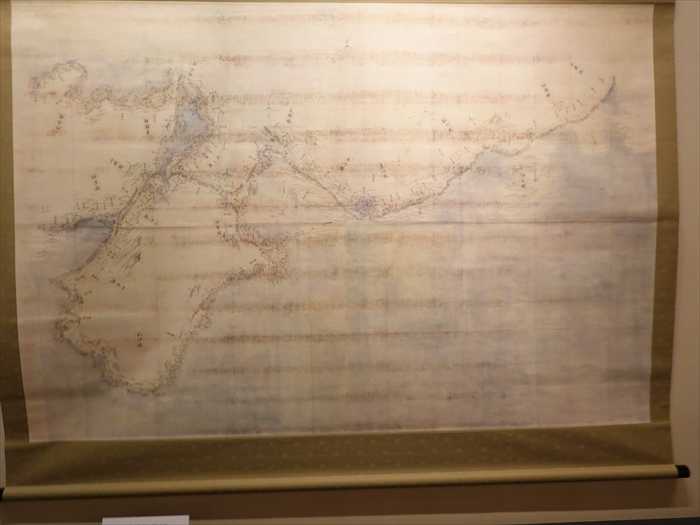

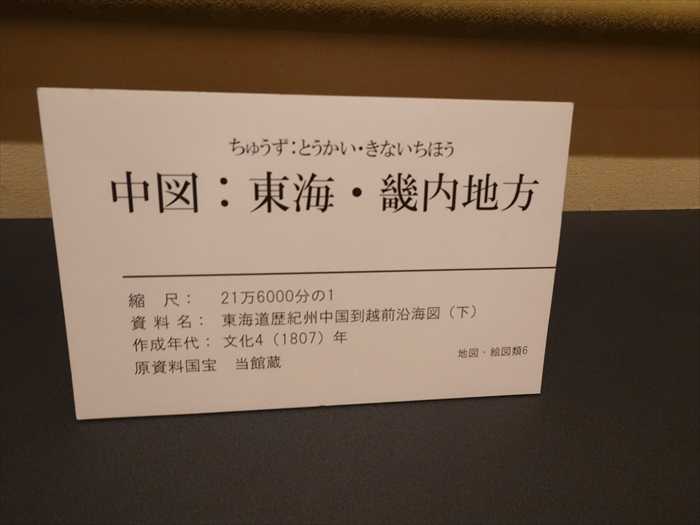

「 中図:東海・畿内地方 」。

「 中図:東海・畿内地方 」。

縮尺:21万6,000分の1

原資料名:東海道歴紀州中国到越前沿海図(下)

作成年代:文化4(1807)年

原資料国宝 当館蔵

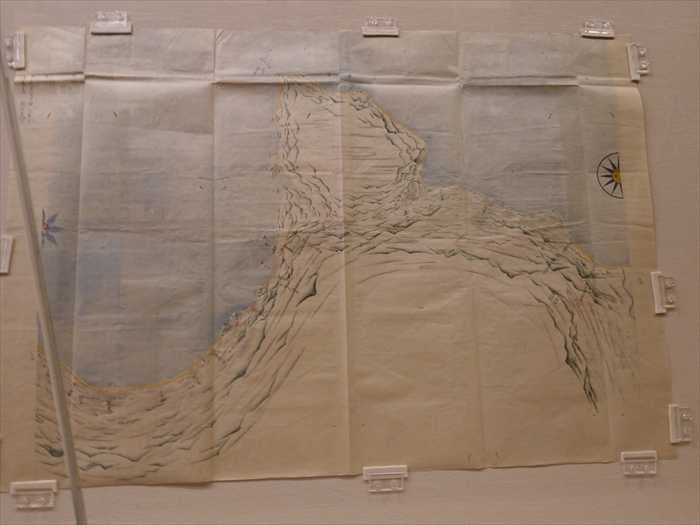

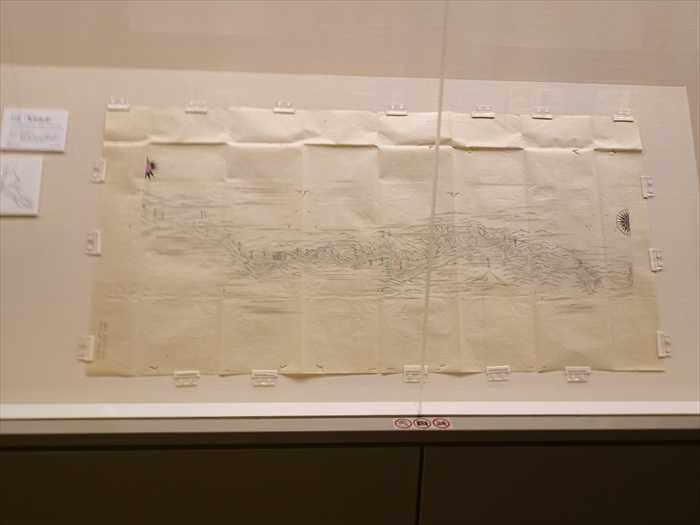

「大図」が並ぶ。

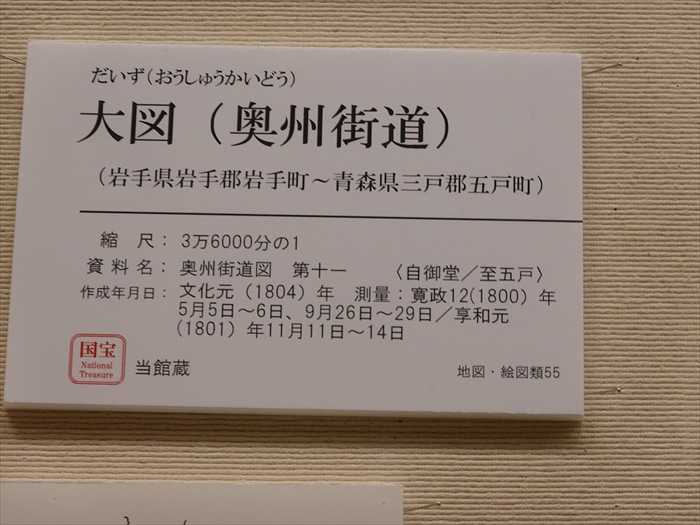

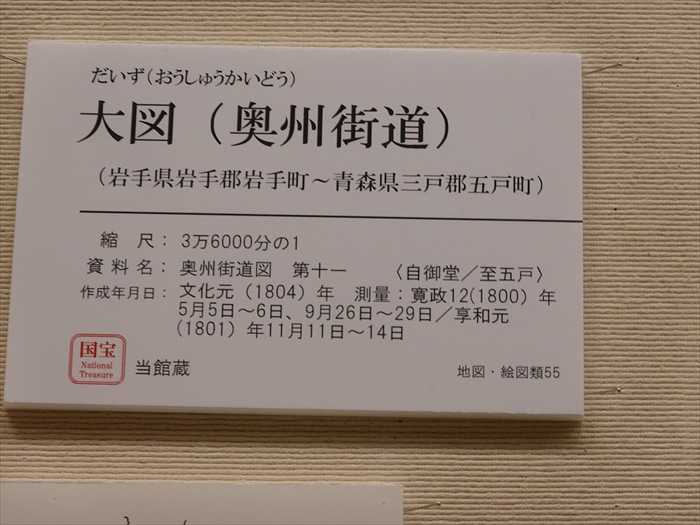

「 大図(奥州街道) 」。

「 大図(奥州街道) 」。

(岩手県岩手郡岩手町~青森県三戸群五戸町)

縮尺:3万6000分の1

原資料名:奥州街道図 第十一 (自御堂/至五戸)

作成年月日:文化元( 1804 )年

測量:寛政12 (1801)の年5月5日~ 6日、9月26日~ 29日/享和元

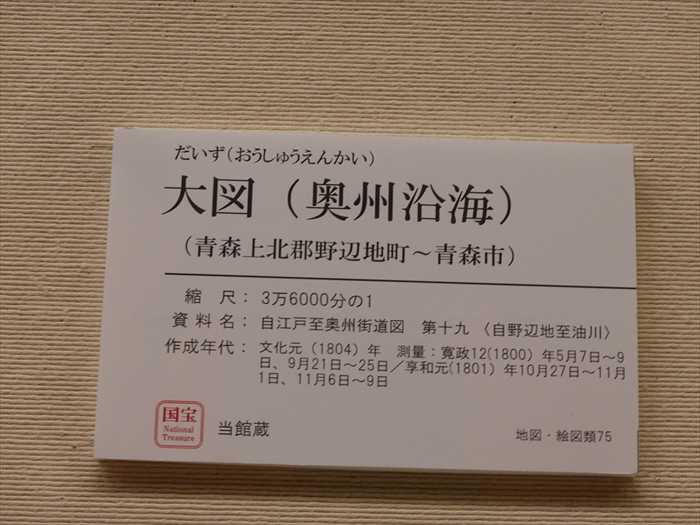

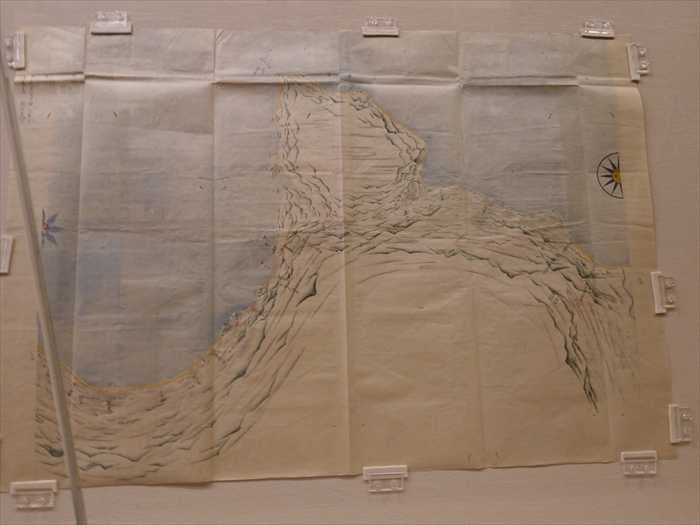

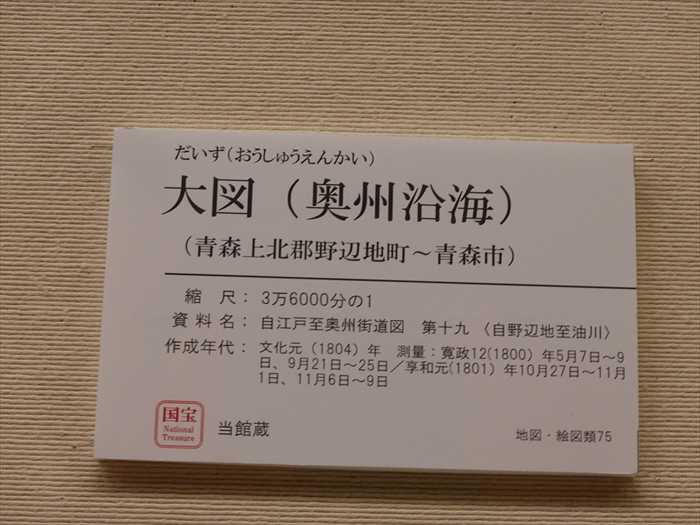

「 大図(奥州沿海) 」。

「 大図(奥州沿海) 」。

縮尺:3万6000分の1

原資料名:自江戸至奥州街道図 第十九(自野辺地至油川)

作成年代:文化元(1804 )年

測量:寛政12 (1801)の年5月7日~ 9日、9月21日~ 25日/享和元(1801)年10月27日~

11月6日~ 9日

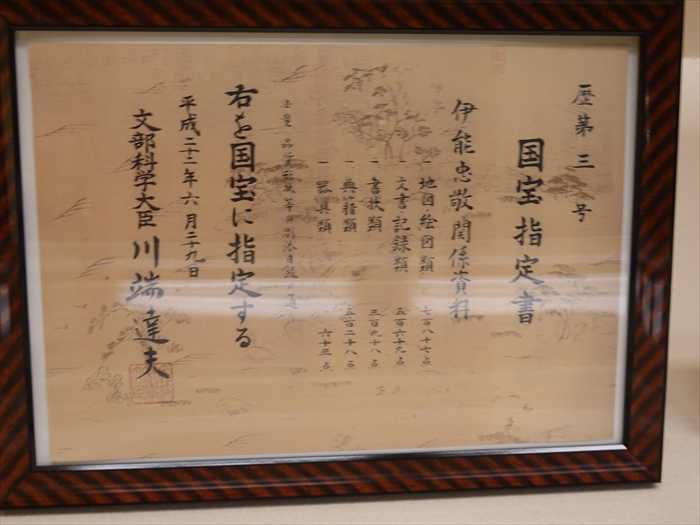

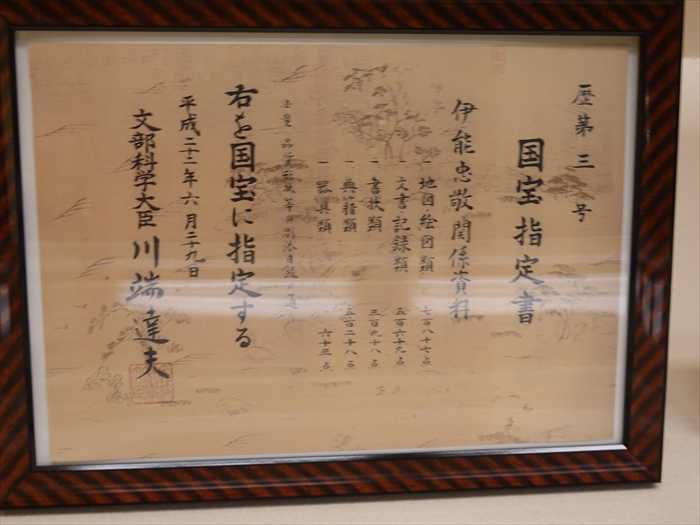

「 歴第三号 国宝指定書

伊能忠敬関係資料

一、地図・絵図類 七百八十七点

一、文書・記録類 五百六十九点

一、書状類 三百九十八点

一、典籍類 五百二十八点

一、器具類 六十三点

法量 品質形状等は別添目録の通り

右を国宝に指定する。

平成二十二年六月二十九日

文部科学大臣 川端達夫」

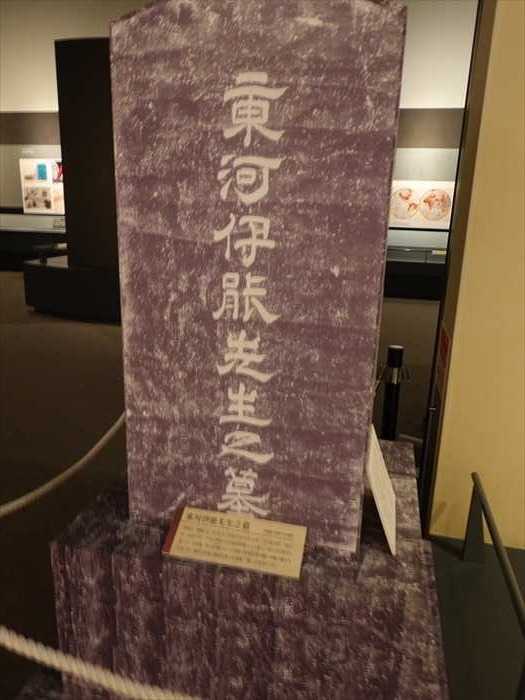

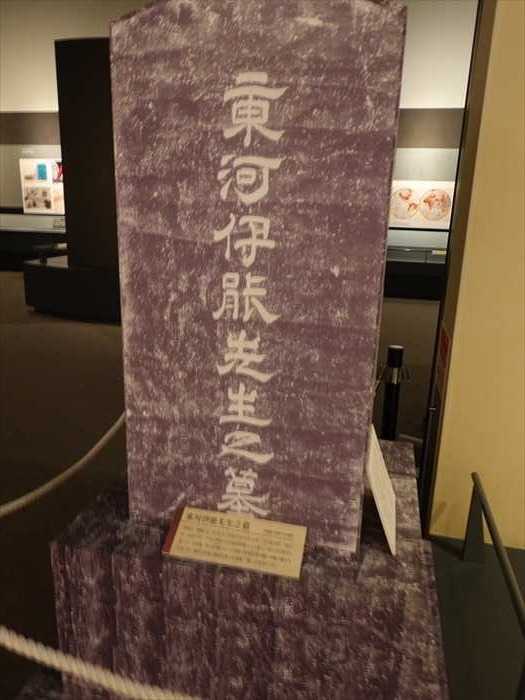

「東河伊能先生之墓」

〔 左側面 〕

< この面に書かれていること >

「 外国の影響

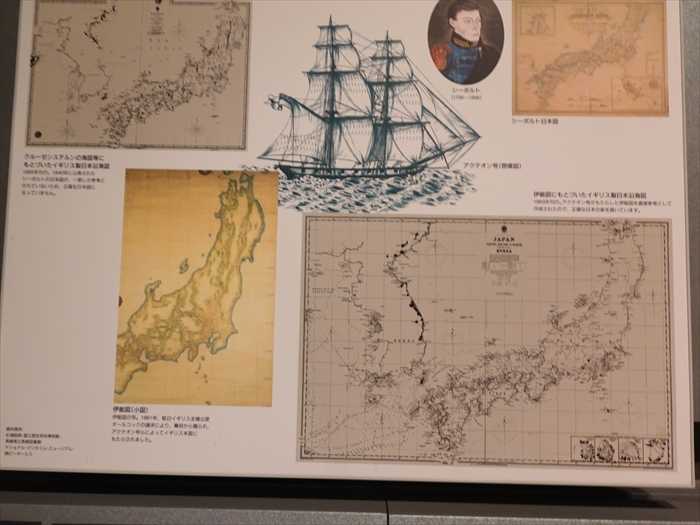

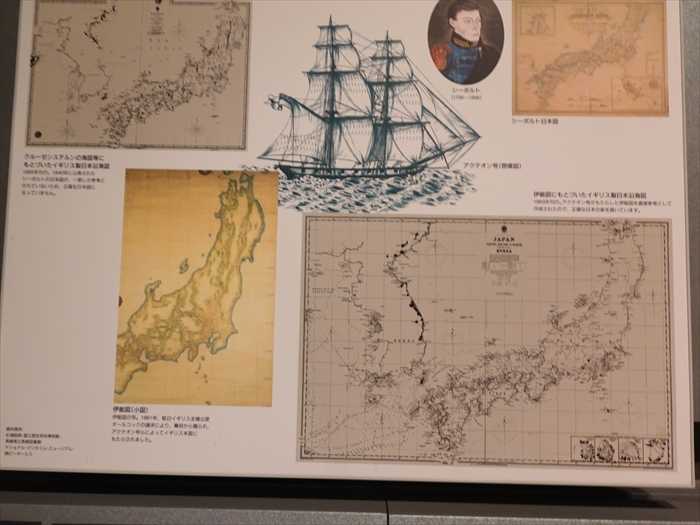

「左上」:クルーゼンステルンの海図等にもとずいたイギリス製日本沿海図。

1865年刊行。1940年に公表されたシーボルトの日本図が、一部しか参考とされて

いないため、正確な日本図になっていません。

「左下」:伊能図(小図)

伊能図の写。1861年、駐日イギリス全権公使オールコックの請求により、幕府から

贈られアクテオン号らによってイギリス本国にもたらされました。

「右上」:シーボルト日本図

「右下」:伊能図にもとずいたイギリス製日本沿海図

1863年刊行。アクテオン号がもたらした伊能図を直接参考として作成されたもので、

正確な日本の姿を描いています。

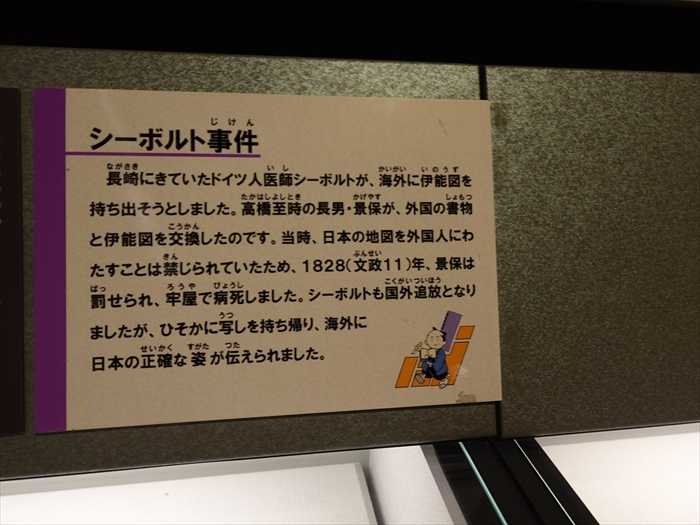

「 シーボルト事件

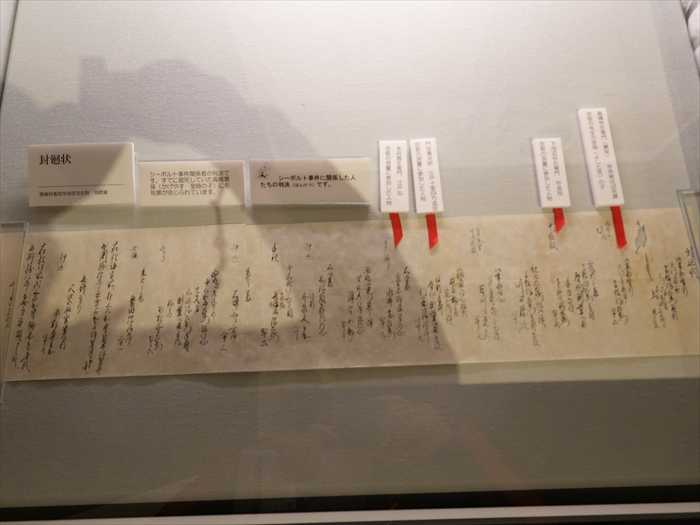

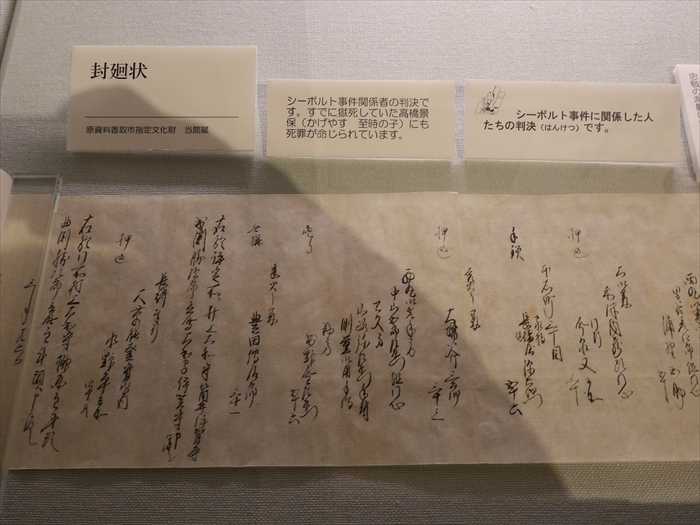

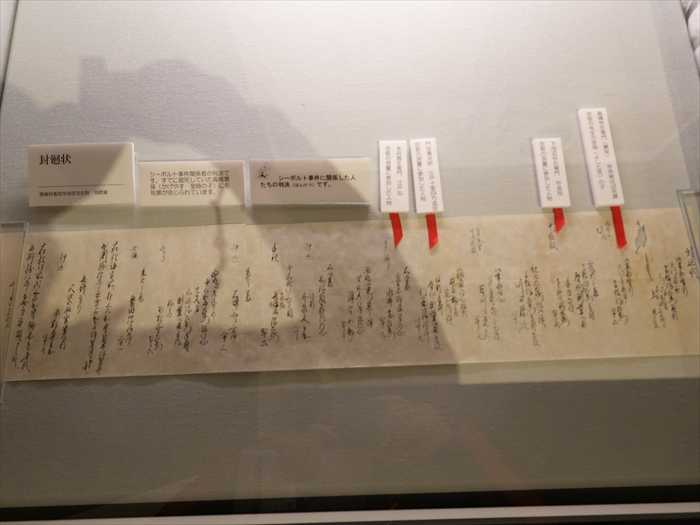

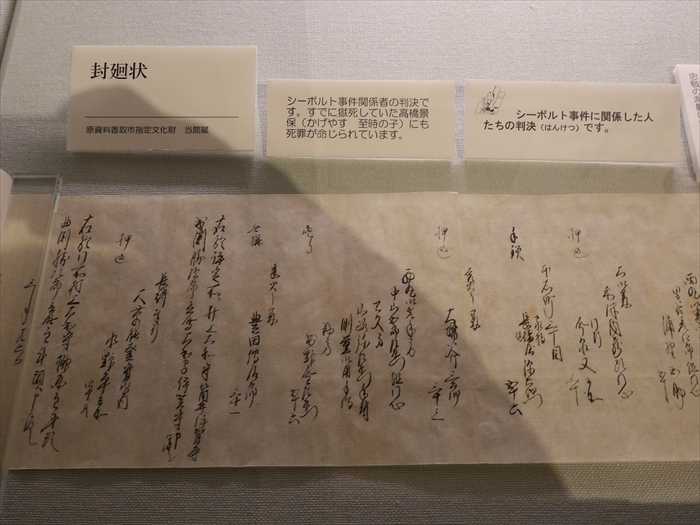

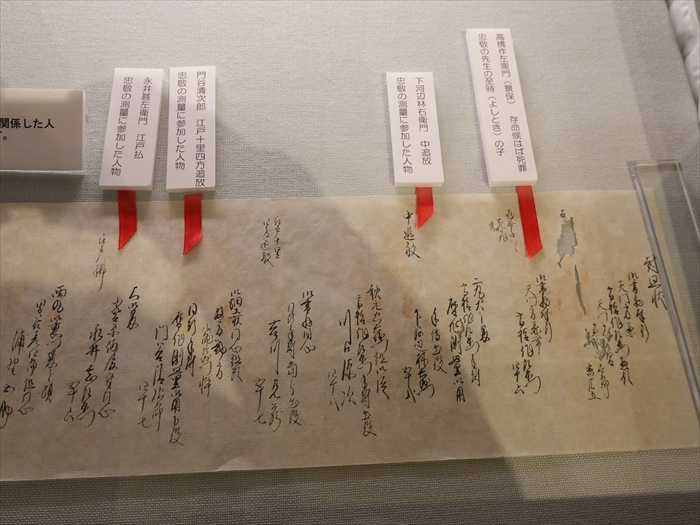

「 封廻状 」

「シーボルト事件関係者の判決す。すでに獄死していた高橋景保(かげやす 至時の子)にも

右から

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

伊能忠敬が測量時に使用した「 御用 」旗。

「 御用旗

伊能忠敬測量隊の旗です。

幕府の正式な仕事であることを示す「御用」の文字が染めぬかれています。

忠敬が、友人の久保木清淵に依頼して作らせました。」

「 西日本測量経路図 」

第5次測量 は畿内、中国地方の測量で1805年(文化2)2月15日江戸出発、東海道を

西へ浜名湖の周辺で長期測量、桑名をへて山田(伊勢)では木星の衛星による食(凌犯現象)

を観測、紀伊半島南を回り、大坂から京都、大津、琵琶湖周辺、宇治、摂津、尼崎、岡山、

翌年に赤間関(下関)、萩、浜田、松江、隠岐島、山陰沿岸、若狭湾、大津、東海道への

長距離行程になっています。1806年(文化3)11月15日帰着しました。全行程

5000キロメートル超、640日の長い旅でした。この測量では下役(伊能配下の役人)

として坂部貞次郎などが加わっています。伊能は松江で大病を患い療養のため隠岐島は部下に

測量をさせました。測量隊の規律が乱れ、また高橋至時から戒告の書状が出されました。

江戸に帰着後、内弟子の平山群蔵(平山宗平と兄弟)ほか一人を破門しました。

この測量成果により作成された地図は「中國沿海地圖」(中図)、「畿内沿海地圖」

(中図)が残存しています。

第6次測量 は四国、大和の測量で1808年(文化5)1月25日江戸出発、大坂から淡路島、

鳴門、徳島、室戸、高知、宿毛、宇和島、松山、川之江、丸亀、大坂、大和郡山、桜井、

伊賀上野、伊勢、東海道の行程です。四国では沿岸部一周のほか高知、川之江間の四国縦断も

行われました。翌1809年(文化6)1月18日帰着しています。下役として青木勝次郎

(絵師、伊能の肖像画を描画)が加わり、沿道風景の描写をしています。瀬戸内海の塩飽

「 伊能忠敬・測量の概要 」

● 第7次測量は下記

● 第8次測量は下記

● 第8次測量は下記

● 第9次測量

は伊豆七島の測量で1815年(文化12)江戸出発、71歳の伊能は高齢のため

参加を取りやめ、下役の永井甚左衛門(充房)が隊長、弟子たちであたりました。江戸から

東海道を三島まで、伊豆半島を下田まで行き、下田湊から御用船観音丸で八丈島へ向かう

ところ船は流され三宅島に到着、その後伊豆七島の測量をしました。

参加を取りやめ、下役の永井甚左衛門(充房)が隊長、弟子たちであたりました。江戸から

東海道を三島まで、伊豆半島を下田まで行き、下田湊から御用船観音丸で八丈島へ向かう

ところ船は流され三宅島に到着、その後伊豆七島の測量をしました。

● 第10次測量

は1816年(文化13)と一部は前年に江戸府内の測量をしました。

伊能はほとんど参加していないようです。翌年地図の作成が行われました。伊能の測量はすべて

完了します。

伊能はほとんど参加していないようです。翌年地図の作成が行われました。伊能の測量はすべて

完了します。

「経度の測定」

経度は、日食・月食などの天体現象を観測して、その時間差から算出しました。

経度を精密に求めるには、日食などが2地点以上で観測できることと正確な時計

が必要でした。伊能忠敬の全国測量中に13回の日食・月食がありましたが、雨天

などで観測できない場合があり、テータとして使用できたのはわずか5回だけで

した。また、時刻の測定には垂揺球儀(すいようきゅうき)を使用しましたが、地

◯時の決定に誤差が生じました。」

「 経度測量の失敗

伊能忠敬は日食・月食を観測し、経度を確定することにつとめました。しかし、忠敬はこの測定に

ついてはかんばしい成果を残せませんでした。それは、気象の影響や正確な時計のない当時の

科学技術の限界でもありました。」

ついてはかんばしい成果を残せませんでした。それは、気象の影響や正確な時計のない当時の

科学技術の限界でもありました。」

「 九州測量

九州の測量は、2次にわたる大事業になりました。

当初1回で完了する予定でしたが、屋久島・種子島への渡海がかなわず、測量を延期することに

なりました。

なりました。

この測量の最中、忠敬が片腕として信頼していた坂部貞兵衛が福江で病没し、長男景敬(かげたか)も

亡くなるなど、忠敬にとって、公私ともに大きな悲しみがおとずれています。」

● 第7次測量

は九州東南部の測量が主で1809年(文化6)8月27日江戸出発、江戸郊外の亡くなるなど、忠敬にとって、公私ともに大きな悲しみがおとずれています。」

王子から岩槻、騎西、熊谷をへて中山道を近江へ、一部測量を省き淀、西宮、中津、杵築、

大分、佐賀関、延岡、佐土原、飫肥(おび)、大隅半島、鹿児島、甑島(こしきじま)、

天草、熊本、大分、翌1810年(文化7)に中国地方、内陸の主要街道、甲州街道をへて

1811年(文化8)5月9日帰着しています。鹿児島では日食観測に失敗しています。

第7次測量に参加した箱田良助(備後国箱田村出身)は榎本武揚(えのもと・たけあき

1836~1908、幕臣)の父でした。江戸に帰着後、間宮林蔵が伊能宅に住み込み測量術を

伝授され、蝦夷地測量に出発しています。

● 第8次測量 は九州残部の測量で屋久島、種子島、五島列島が含まれています。

1811年(文化8)11月25日江戸出発、藤沢から大山街道をへて御殿場へ、富士山麓の

北側を回り東海道、山陽道をへて1812年(文化9)1月下旬、小倉へ、ここから手分け

して南下、鹿児島、山川、屋久島、種子島、小倉に戻り、博多、唐津、伊万里、佐賀、久留米、

島原半島、大村、佐世保、1813年(文化10)は平戸、壱岐、対馬、五島列島、長崎、

小倉、赤間関、中国地方内陸、広島、松江、米子、鳥取、津山、岡山、姫路で越年、

1814年(文化11)は西脇、生野、福知山、宮津、京都、津、岐阜、下呂、高山、野麦峠、

松本、善光寺、須坂、松代、冨岡、大宮、川越、1814年(文化11)5月22日帰着して

います。伊能の測量では最長期間となりました。この測量では離島が多く難航しました。

また天文方下役の坂部貞兵衛(さかべ・ていべい、1771~1813、惟道とも)を

五島列島の福江で亡くしています。

第7次測量(九州1次)、 第8次測量 (九州2次)の 伊能本体 と 坂部分隊 のルート図。

「 日本地図へ 」コーナー。

「 日本地図へ

伊能図は、下図からつくられた大図、中図、小図の3種類があります。

下図は測量結果を記録した野帳をもとにつくられました。大図(縮尺86,000分の1)は214枚で

中図(縮尺216,000分の1)は8枚で、少図(縮尺432000分の1)は3枚で日本列島をカバーして

います。」

「 地図のつくり方

忠散たちの地図づくりは、ます測量結果を記録した野帳をもとに線をひいて下図をつくります。

次に、下図の下に紙を重ねて固定し、線の曲がり角に針で穴をあけ、重ねた紙にあけた針穴を

赤い線でつなぎます。それから、現地で写生した風景を描き、神社、寺、港などの記号(

地図合印)を押し、地名を書くと地図が完成します。」

次に、下図の下に紙を重ねて固定し、線の曲がり角に針で穴をあけ、重ねた紙にあけた針穴を

赤い線でつなぎます。それから、現地で写生した風景を描き、神社、寺、港などの記号(

地図合印)を押し、地名を書くと地図が完成します。」

右:「地図経緯表」。

「下図」「伊豆半島東海岸」

実際の縮尺を50%に縮尺したもの。

「大図」「伊豆半島」。

実際の縮尺を60%に縮尺したもの。

「 中図 関東 」。

三宅島や八丈島、青ヶ島(青島)まで伊豆諸島の島々も描かれている。

実際の縮尺を40%に縮小したもの。

「 少図 」、実際の縮尺を40%に縮小。

「 正確な伊能図

伊能図と現在の地図を比較すると、経度のずれがみられますが、個々の形については正確に

描かれていることがわかります。

伊能図は、簡単な器械で測量した成果としては、驚くべき正確さを備えているといえましょう。」

「現在の地図」と伊能図のズレ。

中央:日本列島

左上:琵琶湖

右横:佐渡

左上:琵琶湖

右横:佐渡

中央:日本列島

北海道、東北をズームして。

関西、中国、四国。

九州。

「 香取市で行われた大図フロア展の様子 」

「 大図・中図・少図の大きさの比較」

「伊能図の世界

伊能図には、多くのバリエーションがあります。

縮尺の異なる大図・中図・小図の3種類、名勝地を絵画のように描いた特別大図、そして日本全図

などさまざまです。このコーナーでは、そうした伊能図の数々を紹介いたします。」

「 香取市で行われた大図フロア展の様子 」平成24年4月26日~ 5月2日実施

「 大図・中図・少図の大きさの比較

大図の縮尺は3万6000分の1、中図は21万6000分の1、小図は縮尺43万

2000分の1ですので、小図と比較すると中図は縦横2倍、面積は4倍。中図と大図では

縦横6倍、面積は36倍にもなります。」

縦横6倍、面積は36倍にもなります。」

緯度、経度の入った「小図:西日本」。

「小図:西日本」。

縮尺:432,000分の1

原資料名:沿海地図小図(西日本)

作成年:1821(文政4年)

原資料神戸市立博物館蔵

「 小図の部分拡大(京都付近) 」。

「 小図:東日本 」。

「 小図:東日本 」。

縮尺:432,000分の1

原資料名:実測輿地全図(本州中部)

作成年:1821(文政4年)

原資料東京都立中央図書館蔵

「 小図の部分拡大(江戸付近) 」。

「 中図:関東・中部地方 」。

「 中図:関東・中部地方 」。

縮尺:21万6000分の1

原資料名:沿海地図(中)東海道・北陸道・東山道

作成年代:文化元(1804)年

原資料国宝 当館蔵

「 小図:北海道 」。

「 小図:北海道 」。

縮尺:432,000分の1

原資料名:沿海地図小図(北海道)

作成年代:1821年(文政4年)

原資料神戸市立博物館蔵

「 伊能大図・中図・小図の接合図

1枚で日本列島全体を描いた伊能図はありません。

大図は214枚、中図は8枚、小図は3枚に分割して描きます。」

「 中図:中国地方 」。

「 中図:中国地方 」。

縮尺:21万6,000分の1

原資料名:東海道歴紀州中国到越前沿海図(上)

作成年代:文化4(1807)年

原資料国宝 当館蔵

「 中図:東海・畿内地方 」。

「 中図:東海・畿内地方 」。

縮尺:21万6,000分の1

原資料名:東海道歴紀州中国到越前沿海図(下)

作成年代:文化4(1807)年

原資料国宝 当館蔵

「大図」が並ぶ。

「 大図(奥州街道) 」。

「 大図(奥州街道) 」。

(岩手県岩手郡岩手町~青森県三戸群五戸町)

縮尺:3万6000分の1

原資料名:奥州街道図 第十一 (自御堂/至五戸)

作成年月日:文化元( 1804 )年

測量:寛政12 (1801)の年5月5日~ 6日、9月26日~ 29日/享和元

(1801)年1 1月1 1日~ 1 4日

「 大図(奥州沿海) 」。

「 大図(奥州沿海) 」。

縮尺:3万6000分の1

原資料名:自江戸至奥州街道図 第十九(自野辺地至油川)

作成年代:文化元(1804 )年

測量:寛政12 (1801)の年5月7日~ 9日、9月21日~ 25日/享和元(1801)年10月27日~

11月6日~ 9日

「 歴第三号 国宝指定書

伊能忠敬関係資料

一、地図・絵図類 七百八十七点

一、文書・記録類 五百六十九点

一、書状類 三百九十八点

一、典籍類 五百二十八点

一、器具類 六十三点

法量 品質形状等は別添目録の通り

右を国宝に指定する。

平成二十二年六月二十九日

文部科学大臣 川端達夫」

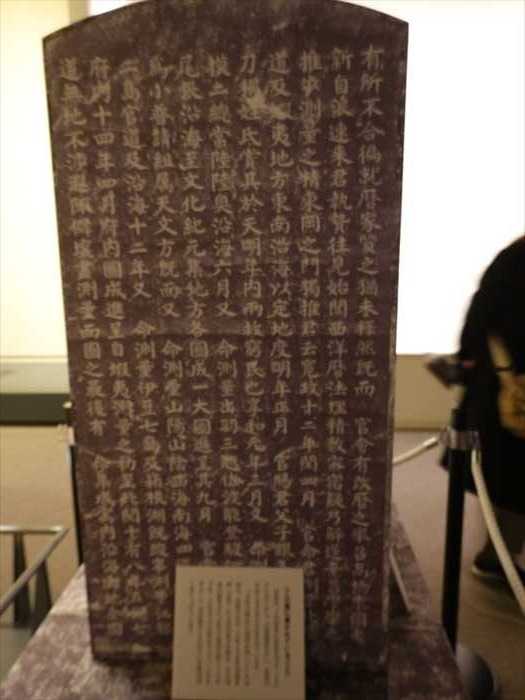

「東河伊能先生之墓」

墓石は角石で、正面に「東河伊能先生之墓」と隷書で刻む。伊能忠敬は延享2年( 1 7 4 5 )

神保貞恒の子として上総国に生まれる。名を三次郎という。のち下総国佐原の酒造家・名主の

伊能家を継く。名を忠敬と改め、伊能家の家業興隆に精出すかたわら、数学・測量・天文などを

研究。漢詩・狂句も良くし、子斉と字し、東河と号した。

神保貞恒の子として上総国に生まれる。名を三次郎という。のち下総国佐原の酒造家・名主の

伊能家を継く。名を忠敬と改め、伊能家の家業興隆に精出すかたわら、数学・測量・天文などを

研究。漢詩・狂句も良くし、子斉と字し、東河と号した。

5 0歳の時、家督を譲り江戸に出て、高橋至時(よしとき)の門に入り、西洋暦法・測図法を学ぶ。

寛政1 2年( 1 8 0 0 )幕府に願い出て、蝦夷地(現・北海道)東南海岸の測量に着手。以来1 8年問、

全国各地を測量して歩いた。しかし地図未完のうちに文政元年( 1 8 1 8 ) 4月1 8日没す。

享年7 4歳

寛政1 2年( 1 8 0 0 )幕府に願い出て、蝦夷地(現・北海道)東南海岸の測量に着手。以来1 8年問、

全国各地を測量して歩いた。しかし地図未完のうちに文政元年( 1 8 1 8 ) 4月1 8日没す。

享年7 4歳

地図作成は、幕府天文方が引き継き、没後3年の文政4年に成。その地図は

『大日本沿海輿地全図』という。また『日本輿地全図』『実測輿地全図』ともいい、俗に

『伊能図』と呼ぶ。わが国最初の実測精密地図である」

『大日本沿海輿地全図』という。また『日本輿地全図』『実測輿地全図』ともいい、俗に

『伊能図』と呼ぶ。わが国最初の実測精密地図である」

〔 左側面 〕

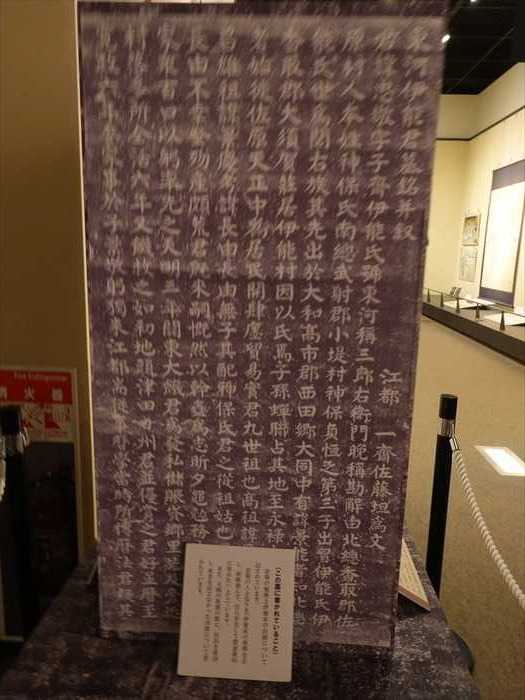

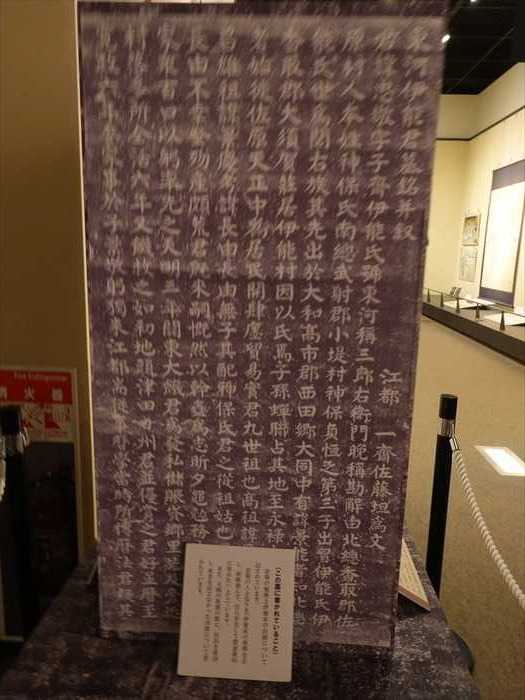

東河伊能君墓銘并叙 江都 一斎佐藤担爲文

君諱忠敬字子齊伊能氏號東河稱三郎右衛門晩稱勘解由北総香取郡佐

原村人本姓神保氏南総武射郡小堤村神保貞恒之第三子出冒伊能氏伊

能氏世爲閭右族其先出於大和高市郡西田郷大同中有諱景能者知北総

香取郡大須賀荘居伊能村因以氏焉子孫蝉聯占其地至永禄中有諱景久

者始徒佐原天正中爲居民開肆塵貿易實君九世祖也高祖諱景利曾祖諱

昌雄祖諱景慶考諱長由長由無子其配神保氏君之從祖姑也因●君爲嗣

長由不幸●歿産頗荒君既來嗣慨然以幹蟲爲志听夕黽勉務検禁奢靡

家衆百口以躬率先之天明三年關東大饑君爲發私儲賑貸郷里施及旁近

村落多所全活六年又饑救之如初地頭津田日州君並優賞之君好星暦至

寛政六年委家事於子景敬躬獨来江都而従事暦學當時所傳層法君疑其

< この面に書かれていること >

忠敬の履歴と伊能家の由緒について記されています。

忠敬の人となりを「伊能家の再興を志し、朝晩励んで、自ら率先して質素倹約に努めた」と

しています。

また、天明の飢饉の際に、村民を救済し、死者を出さなかった功績について書かれています。

< この面に書かれていること >

忠敬の履歴と伊能家の由緒について記されています。

忠敬の人となりを「伊能家の再興を志し、朝晩励んで、自ら率先して質素倹約に努めた」と

しています。

また、天明の飢饉の際に、村民を救済し、死者を出さなかった功績について書かれています。

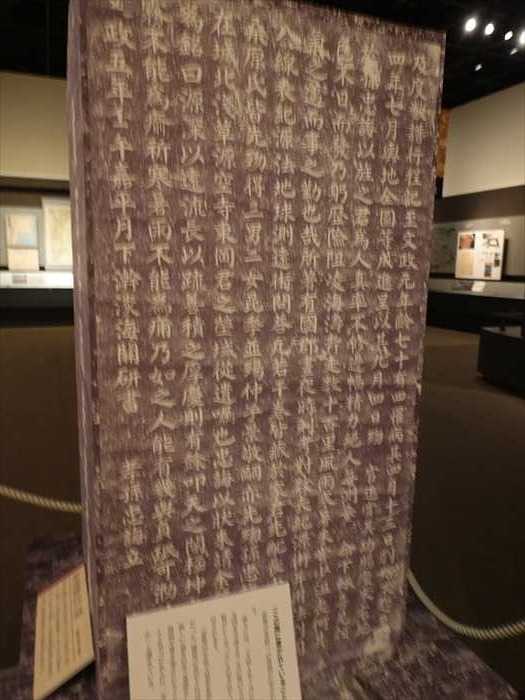

〔 右側面

〕

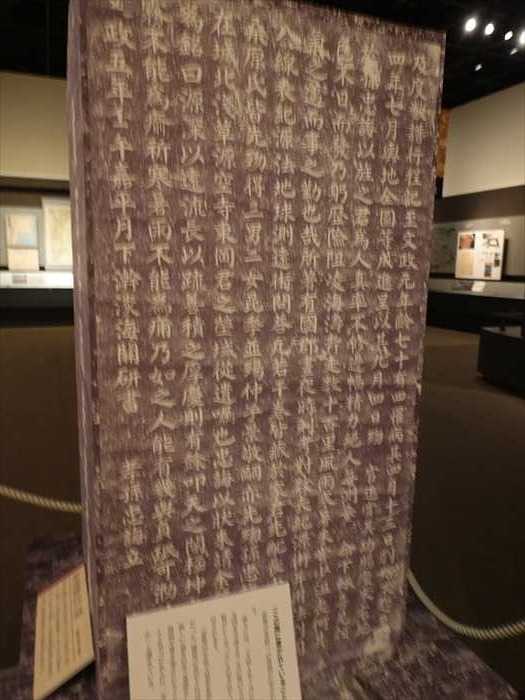

及度数譜行程記至文政元年齢七十有四罹病其四月十三日劇殆不起至

四年七月輿地全圖等成進呈以其九月四日歿 官追賞其功賜廩米宅地

於孫忠誨以旌之君為人真率不修邊幅精力絶人毎測量 命下轍喜見顔

色不日而發乃躬歴険阻凌海濤奔走数十百里風雨寒暑未嘗少沮喪何其

氣之邁而事之勤也哉所著有國郡書夜時刻考対数表紀源術並用法割圓

入線表紀源法地球測遠術問答凡若干巻皆藏於家君先配長由之女繼配

桑原氏皆先歿得三男二女昆季並殤仲子景敬嗣亦先歿孫忠誨嗣君之葬

在城北淺草源空寺東岡君之塋域從遺嘱也忠誨以状来請余銘乃畧叙之

爲銘日源深以遠流長以?善積之厚慶則有?叩天之?極坤之輿瘴烟毒

霧不能爲瘉祈寒暑雨不能爲痛乃如之人能有幾興貞珉可●跡則不(渝?)

文政五年壬午嘉平月下澣淡海關研書 孝孫忠誨立

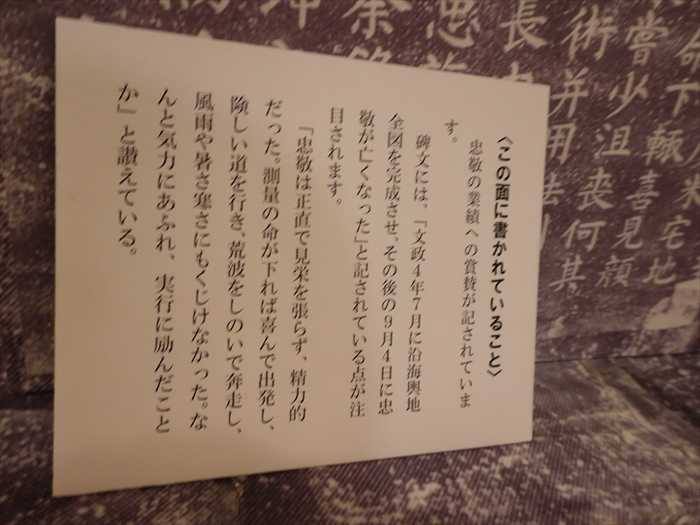

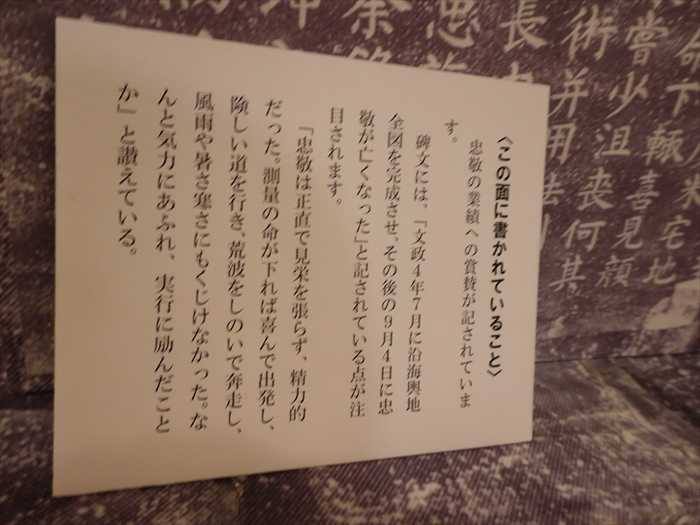

< この面に書かれていること

>

忠敬の業績への賞賛が記されています。

碑文には「文政4年7月に沿海輿地全図を完成させその後の9月4日に忠敬がが亡くなった」と

記されている点が注目されます。

記されている点が注目されます。

忠敬は正直で見栄を張らず、精力的だった。測量の命が下れば喜んで出発し、険しい道を行き、

荒波をしのいで奔走し、風雨や厚さを寒さにもくじけなかった。なと気力にあふれ、実行に

励んたことか」と讚えている。

荒波をしのいで奔走し、風雨や厚さを寒さにもくじけなかった。なと気力にあふれ、実行に

励んたことか」と讚えている。

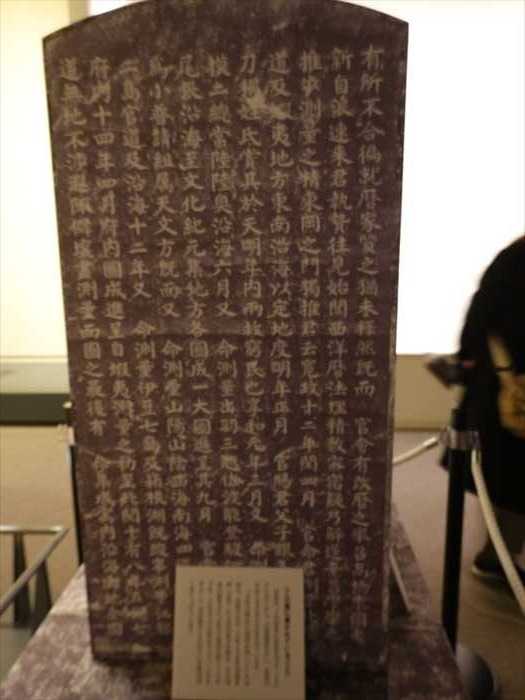

〔 背面

〕

有所不合偏就暦家質之猶未釋然既而 官會有改層之擧召高橋東岡者

新自浪速来君執贅往見始聞西洋暦法理精数密宿疑乃解遂棄舊學學之

推歩測量之精東岡之門獨推君云寛政十二年閏四月 官命君測量北陸

道及蝦夷地方東南沿海以定地度明年正月 官賜君父子銀各十錠許佩

刀稱姓氏賞其於天明年内兩救窮民也享和元年三月又 命測量伊豆相

摸二総常陸陸奥沿海六月又 命測量出羽三越佐渡能登駿河遠江三河

尾張沿海至文化紀元集地方各圖爲一大圖進呈其九月 官賞賜廩米擢

爲小普請組属天文方既而又 命測量山陽山陰西海南海四道壹岐対馬

二島官道及沿海十二年又 命測量伊豆七島及箱根湖既竣事測量江都

府内十四年四月府内圖成進呈自蝦夷測量之初至此閲十有八年五畿七

道無地不渉●陬僻壌盡測量而圖之最後有 命集成寓内沿海輿地全圖

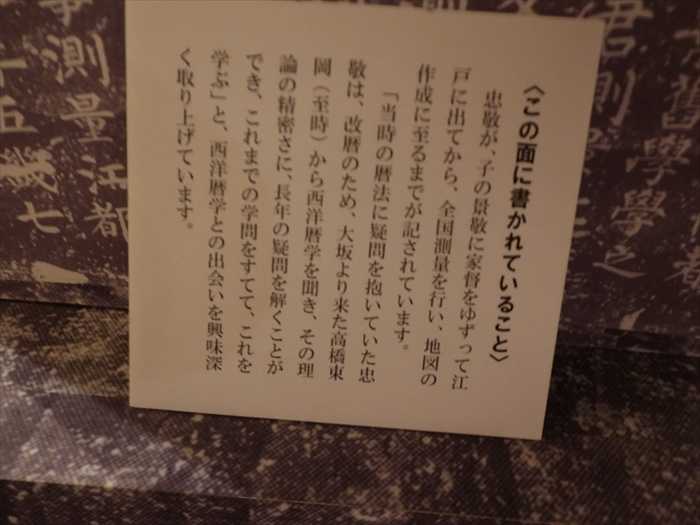

< この面に書かれていること >

忠敬が、子の景敬に家督をゆずって江戸に出てから、全国測量を行い、地図の作成に至るまでが

記されています。

記されています。

「当時の暦法に疑間を抱いていた忠敬は、改暦のため、大坂より来た高橋東岡(至時)から

西洋暦学を聞き、その理論の精密さに、長年の疑間を解くことができ、これまでの疑問をすてて、

これを学ぶ」と、西洋哲学との出会いを興味深く取り上げています。

西洋暦学を聞き、その理論の精密さに、長年の疑間を解くことができ、これまでの疑問をすてて、

これを学ぶ」と、西洋哲学との出会いを興味深く取り上げています。

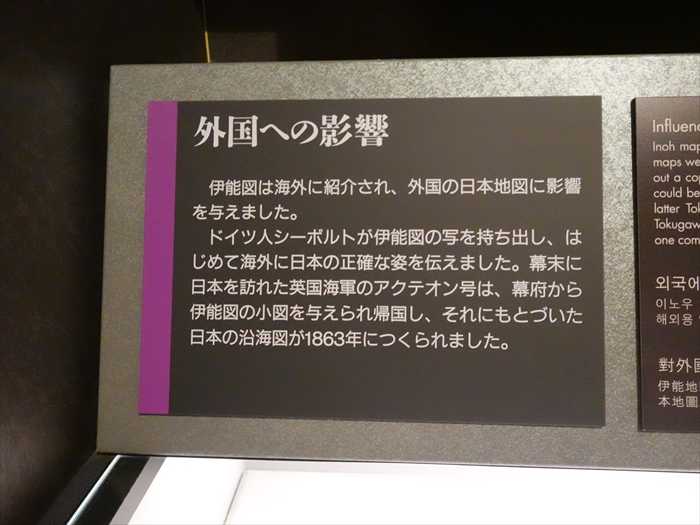

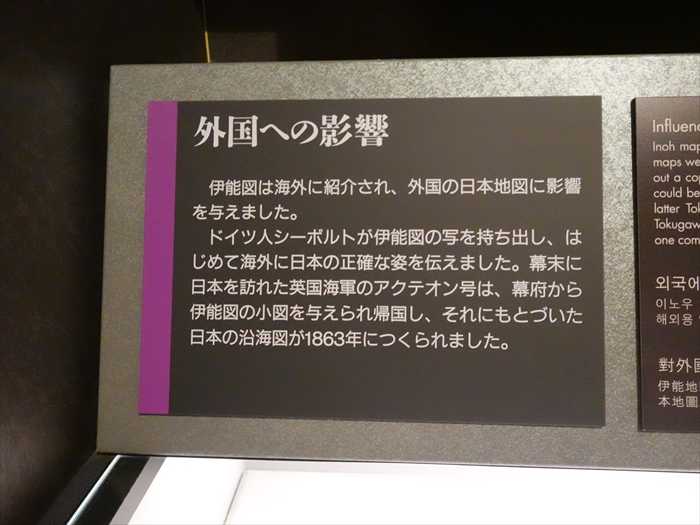

「 外国の影響

伊能図は海外に紹介され、外国の日本地図に影響を与えました。

ドイツ人シーボルトが伊能図の写を持ち出し、はじめて海外に日本の正確な姿を伝えました。

幕末に日本を訪れた英国海軍のアクテオン号は、幕府から伊能図の小図を与えられ帰国し、

それにもとづいた日本の沿海図が1863年につくられました。」

幕末に日本を訪れた英国海軍のアクテオン号は、幕府から伊能図の小図を与えられ帰国し、

それにもとづいた日本の沿海図が1863年につくられました。」

「左上」:クルーゼンステルンの海図等にもとずいたイギリス製日本沿海図。

1865年刊行。1940年に公表されたシーボルトの日本図が、一部しか参考とされて

いないため、正確な日本図になっていません。

「左下」:伊能図(小図)

伊能図の写。1861年、駐日イギリス全権公使オールコックの請求により、幕府から

贈られアクテオン号らによってイギリス本国にもたらされました。

「右上」:シーボルト日本図

「右下」:伊能図にもとずいたイギリス製日本沿海図

1863年刊行。アクテオン号がもたらした伊能図を直接参考として作成されたもので、

正確な日本の姿を描いています。

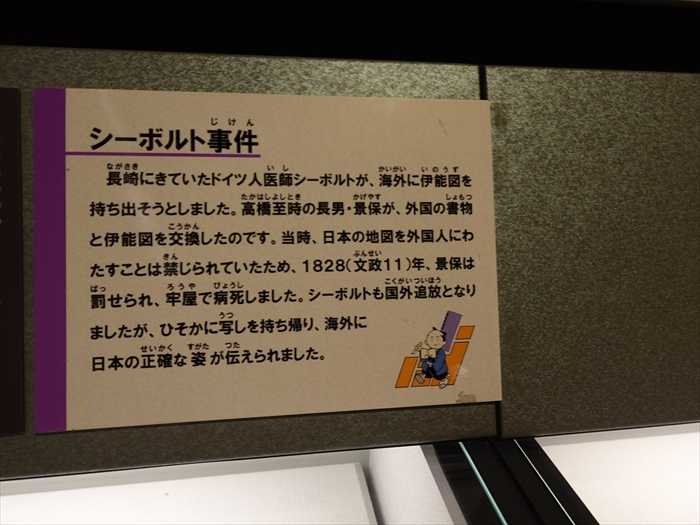

「 シーボルト事件

長崎にきていたドイツ人医師シーボルトが、海外に伊能図を持ち出そうとしました。

高橋至時の長男・景保が、外国の書と伊能図を交換したのです。当時、日本の地図を外国人に

わたすことは禁じられていたため、1828 (文政11)年、景保は罰せられ牢屋で病死しました。

シーボルトも国外追放となりましたが、ひそかに写しを持ち帰り、海外に日本の正確な姿が

伝えられました。」

高橋至時の長男・景保が、外国の書と伊能図を交換したのです。当時、日本の地図を外国人に

わたすことは禁じられていたため、1828 (文政11)年、景保は罰せられ牢屋で病死しました。

シーボルトも国外追放となりましたが、ひそかに写しを持ち帰り、海外に日本の正確な姿が

伝えられました。」

「 封廻状 」

「シーボルト事件関係者の判決す。すでに獄死していた高橋景保(かげやす 至時の子)にも

死罪が命じられています。」

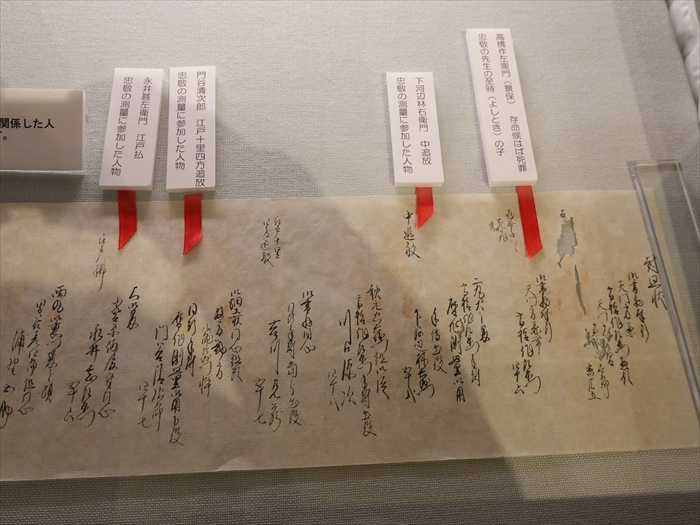

右から

高橋作左衛門(景保)

存命候はば死罪 忠敬の測量に参加した人物。

下河辺林右衛門 中追放 忠敬の測量に参加した人物

門屋清次郎 江戸十里四方追放 忠敬の測量に参加した人物

永井甚左衛門 江戸払 忠敬の測量に参加した人物

下河辺林右衛門 中追放 忠敬の測量に参加した人物

門屋清次郎 江戸十里四方追放 忠敬の測量に参加した人物

永井甚左衛門 江戸払 忠敬の測量に参加した人物

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.