PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

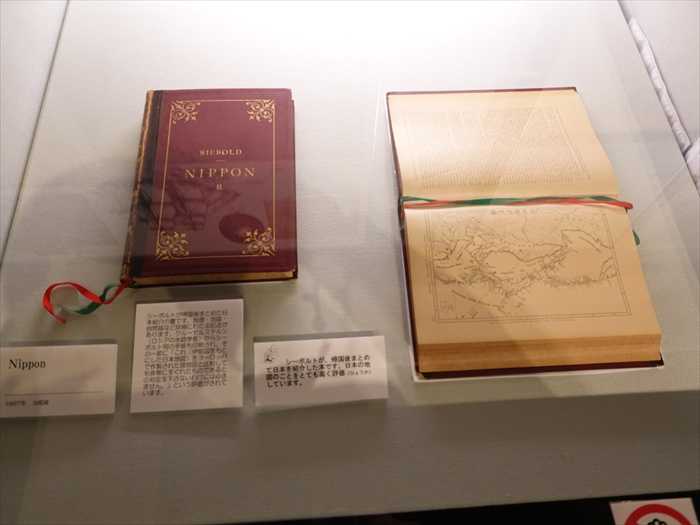

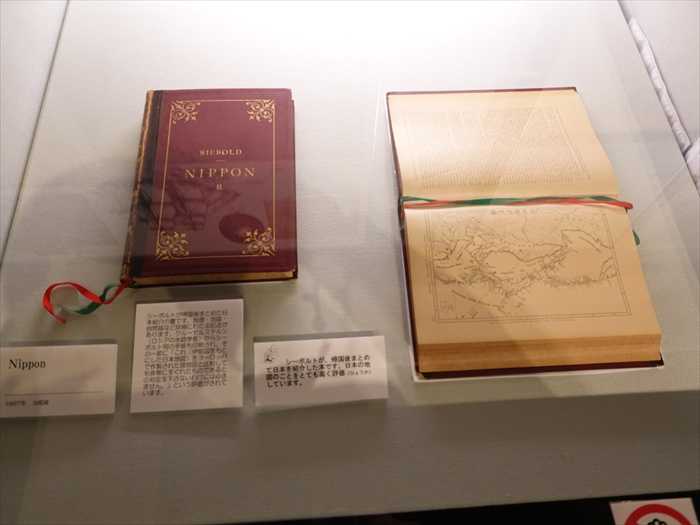

「 NIPPON

」。

シーボルトが帰国後にまとめた日本紹介の書です。

地理・地誌・自然誌など詳細にわたる記述があります。クルーゼルステルン(ロシアの水路学者)

からシーボルト宛の手紙も印刷され、その一節に「これ(伊能図をもとにした日本地図)を

ヨーロッパで作製された諸地図と比較しても非常にすぐれたものであるとの判定を下さない

わけにはゆきません」という評価がされています。」

「NIPPONJは、図版編と本文(テキスト)編からなり、伊能忠敬の調査に基づく日本地図などが

紹介され、また農村や都市の風景・風習、文化や産業、そして身分のよる服装の相違などを

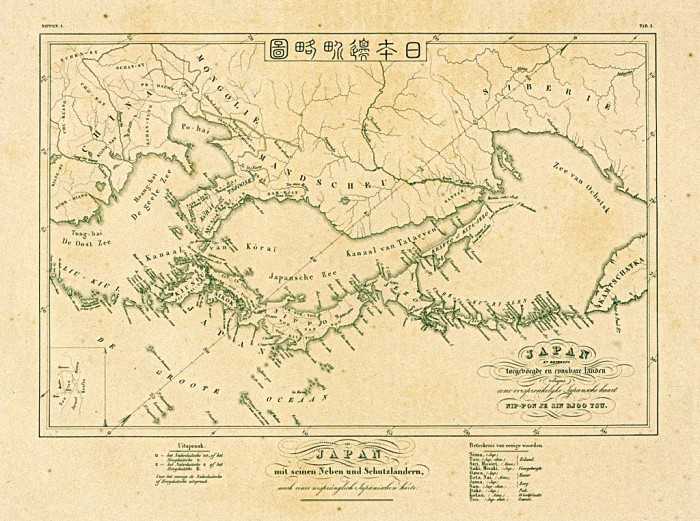

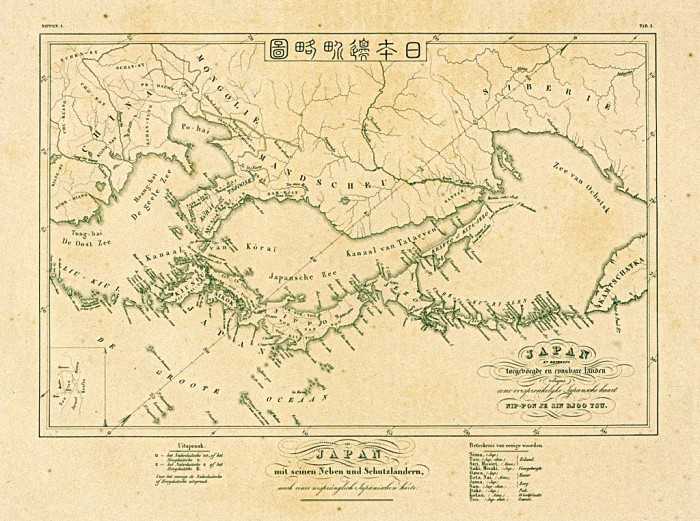

シーボルト著『NIPPON(日本)』に取録された「日本邊畍( 界 )略圖」。

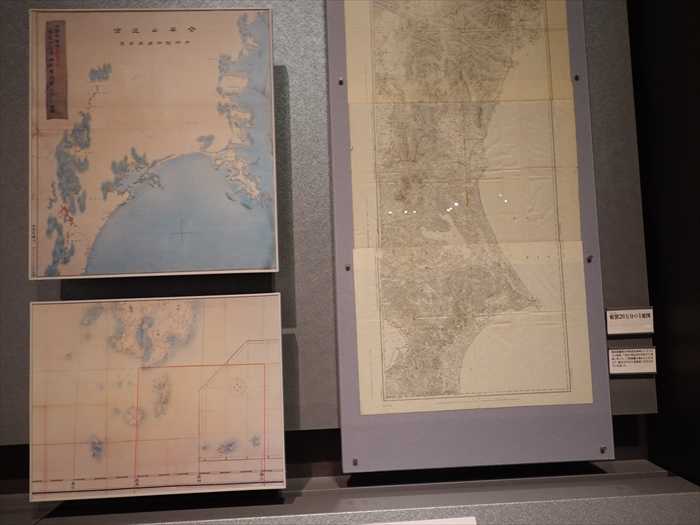

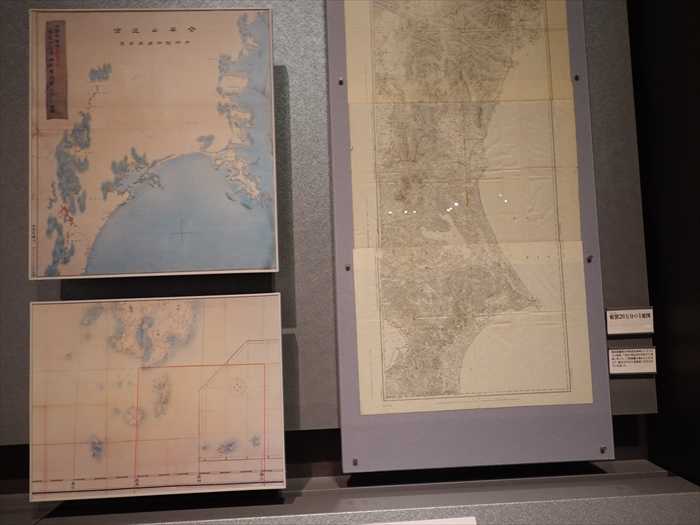

「 製(しゅうせい)20万分の1地図

陸地測量部が伊能図を参考にしてつくった地図。1893(明治26)年までに完成しました。

三角測量が進むにしたがって、順次20万分の1帝国図に代えられていきました。

「輯製」というのは、現在ではあまり使わない言葉だが、「編集によって作られた」という

意味であると。測量による地図は、すでに伊能忠敬の『大日本沿海輿地全図』が1821年に

完成していたが、これは、地図の表題通り、「沿海」つまり海岸線を中心とした地図であり、

そのほかには、主要な街道沿いの情報しかなかった。

「金華山近場」、「千葉霞ヶ浦・九十九里浜」、「鹿児島南部」。

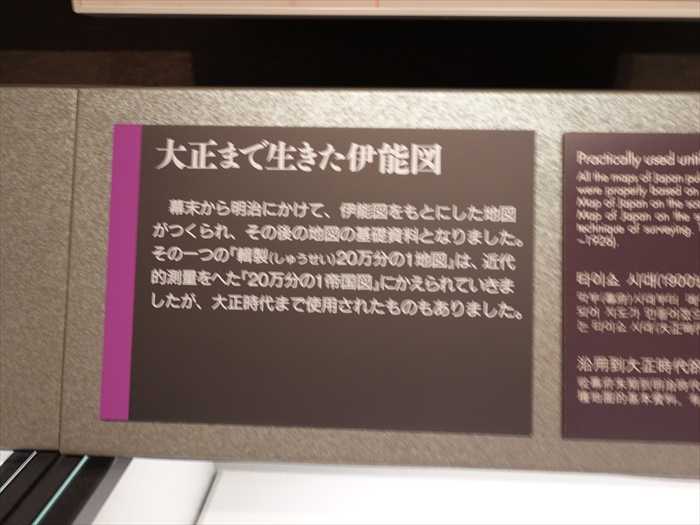

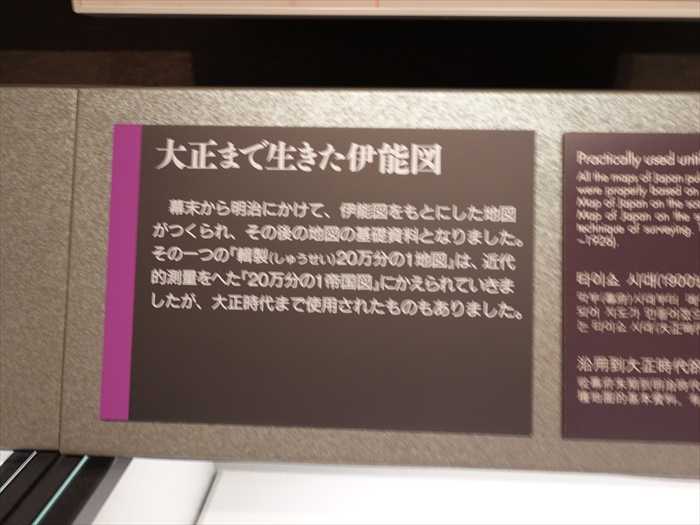

「 大正までの伊能図

幕末から明治にかけて、伊能図をもとにした地図がつくられ、その後の地図の基礎資料と

なりました。その一つに「

「20万分の1帝国図」にかえられていきましたが、大正時代まで使用されたものもあります。」

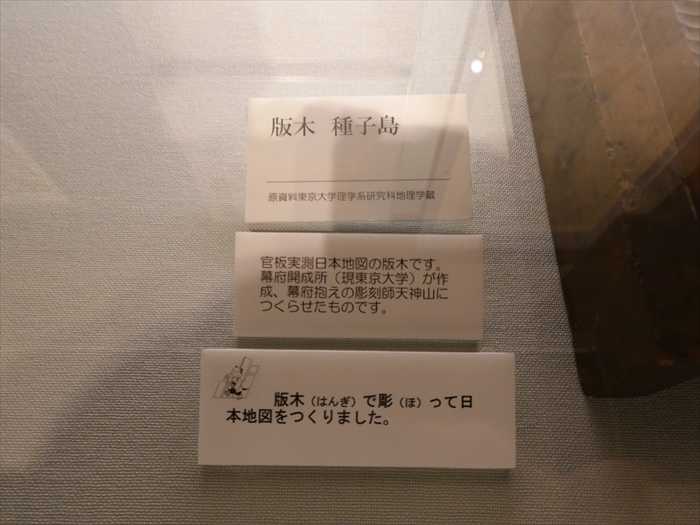

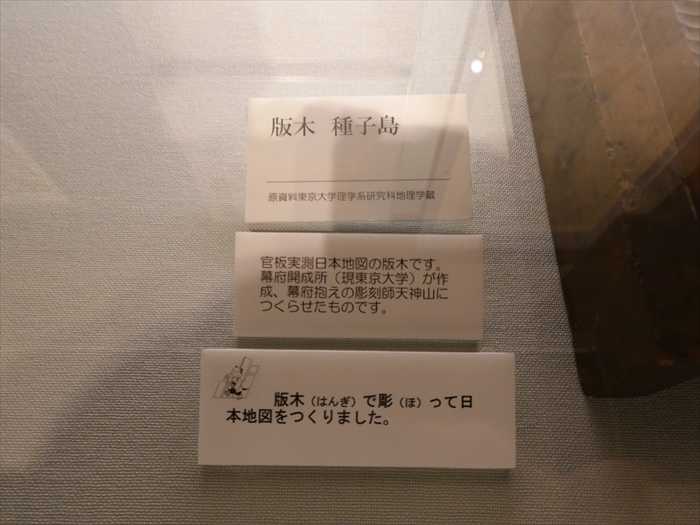

「 版木 種子島 」。

ガラスが反射して分かり難いので、ネットから。

dの部分は石垣島付近を描いた版木部であると。

版木 種子島

官板実測日本地図の版木です。

幕府開成所(現東京大学)が作成、幕府抱えの彫刻師天神山につくらせたものです。」

天神山とは宮田六左衛門であり、平河町住ひで塙保己一の「群書類聚」などの筆耕ほりとして

有名な人である と。

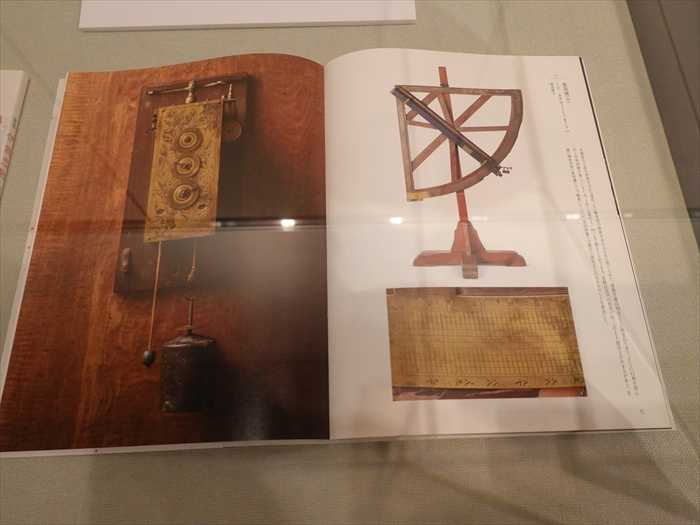

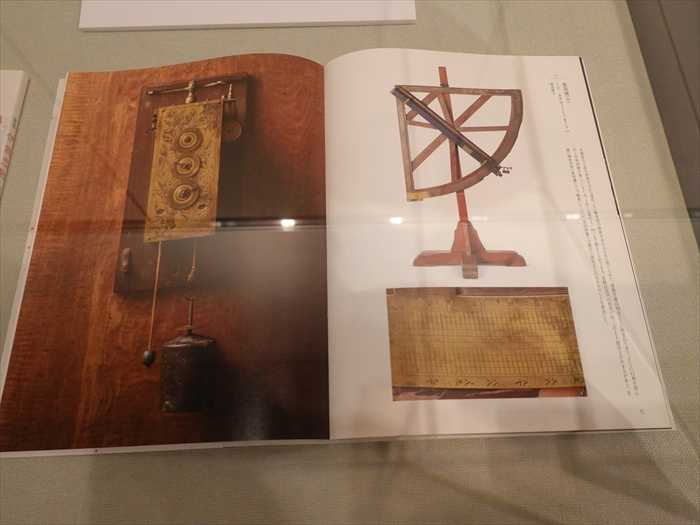

「 国宝 伊能忠敬 関係資料の世界

当館所蔵の国宝「伊能忠敬関係資料」には、地図や測量道具だけでなく、伊能忠敬に関わる

さまざまな資料が含まれており、全体は5つの部門に分類されます。

ここでは、地図・絵図類・文書・記録類・書状類・典籍類・器具類の中から、代表的な

資料の実物を展示し、同資料群の持つ奥深い世界を紹介していきます。」

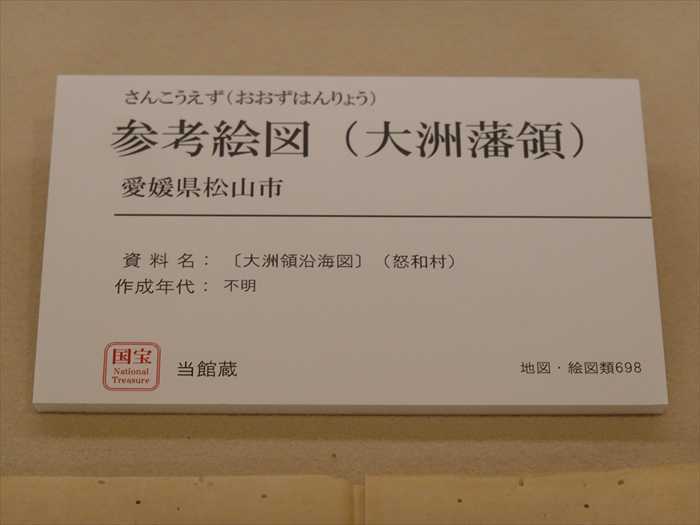

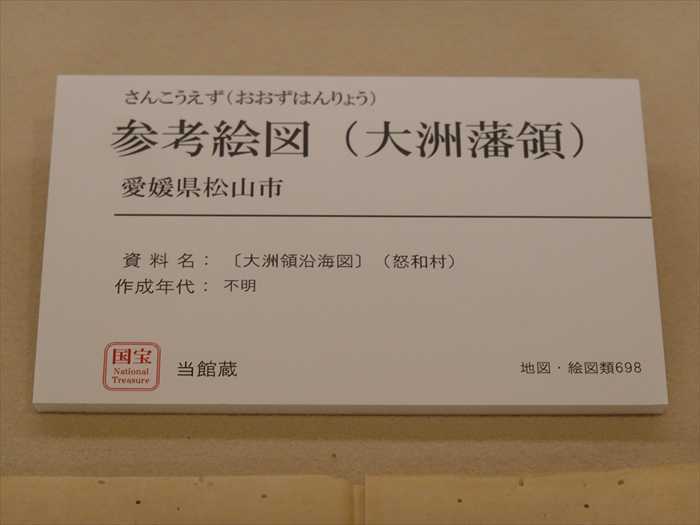

「 参考絵図(大州藩領) 」。

「 参考絵図(大州藩領)

愛媛県松山市

資料名:[大州領沿海図](怒和村)

作成年代:不明

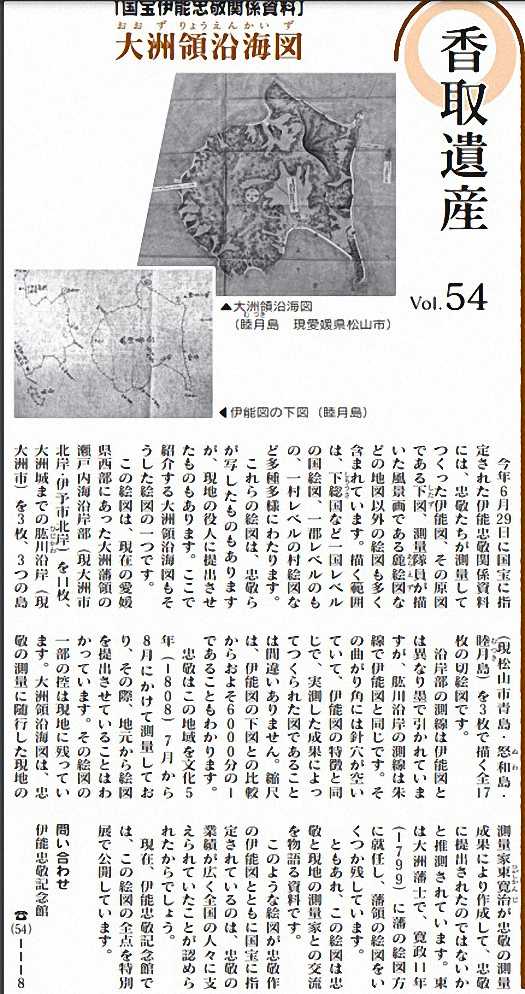

[大州領沿海図]に関する記事をネットから。

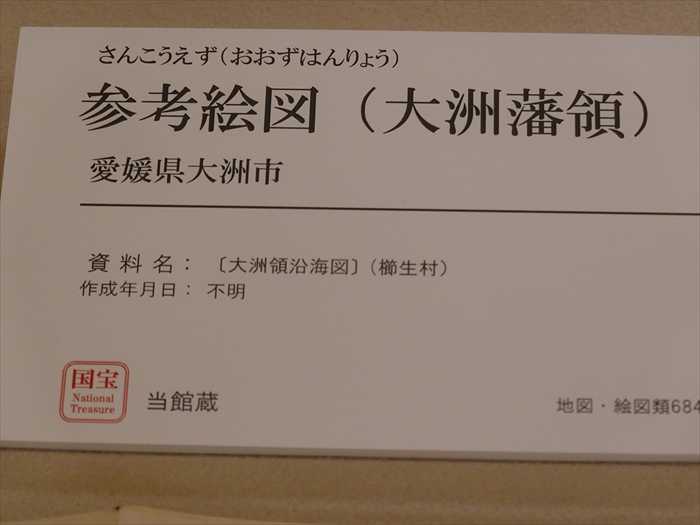

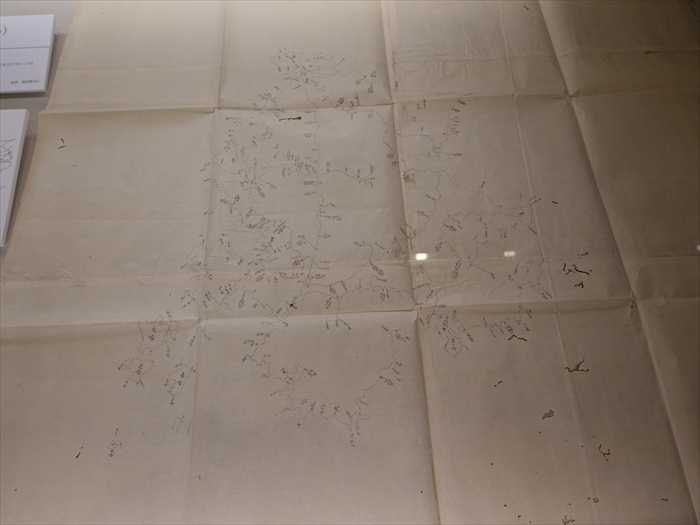

これも「 参考絵図(大州藩領) 」

「 参考絵図(大州藩領)

愛媛県大州市

資料名:[大州領沿海図](櫛生村)

作成年代:不明

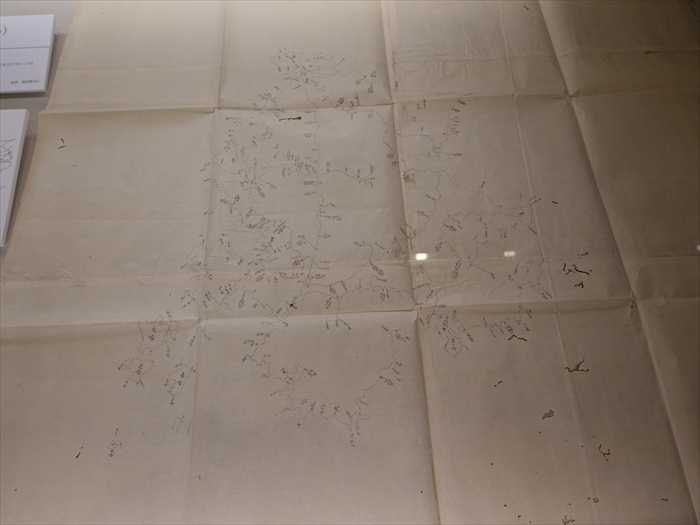

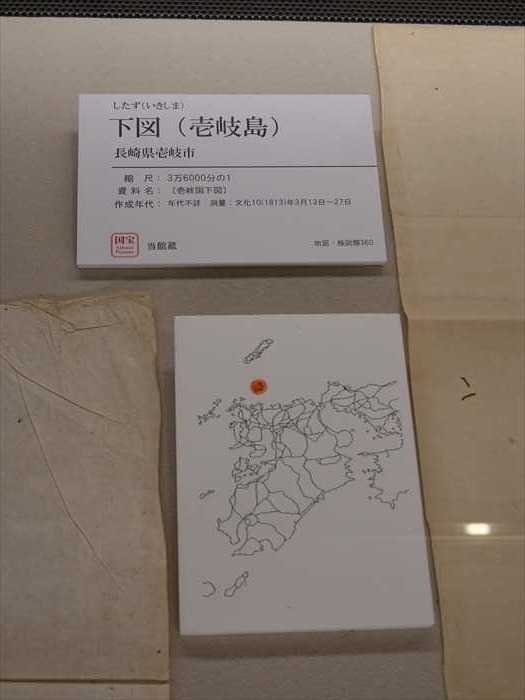

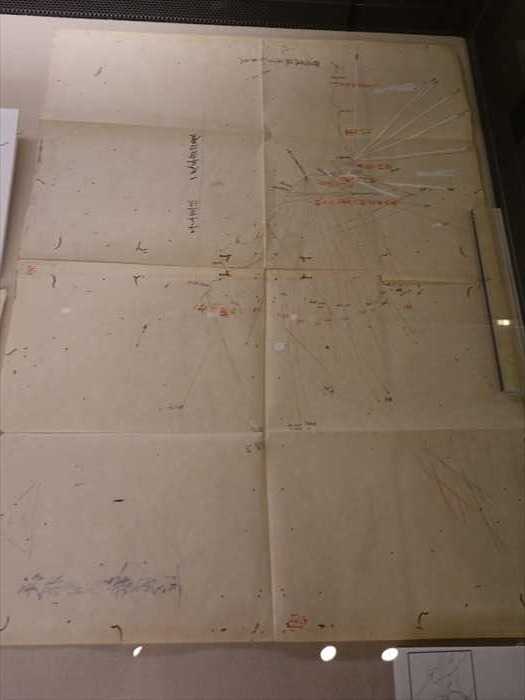

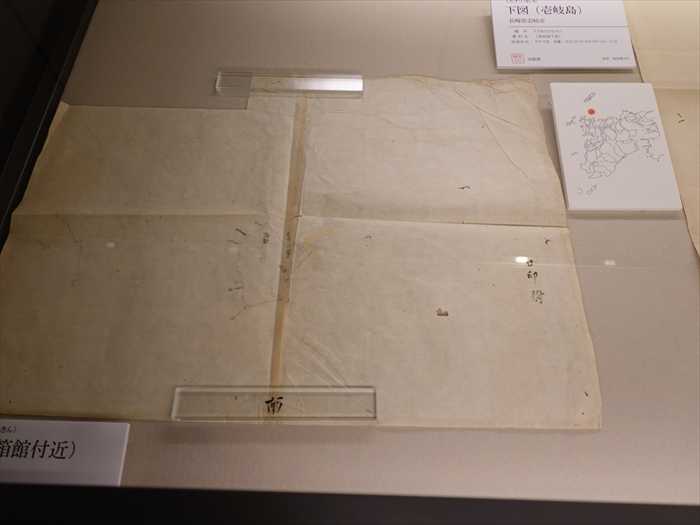

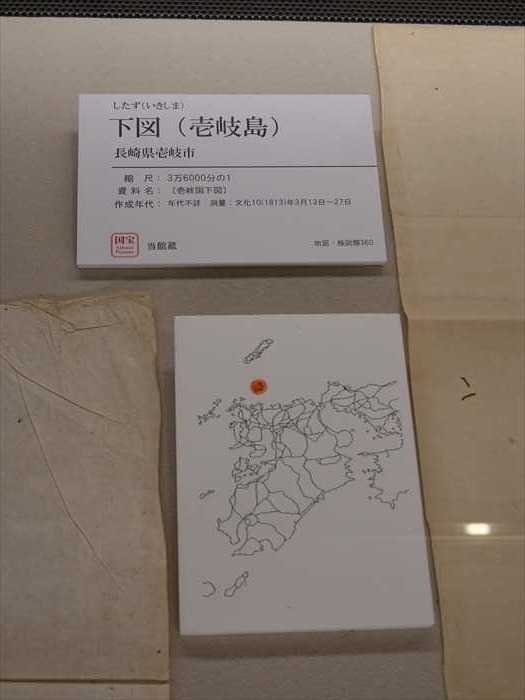

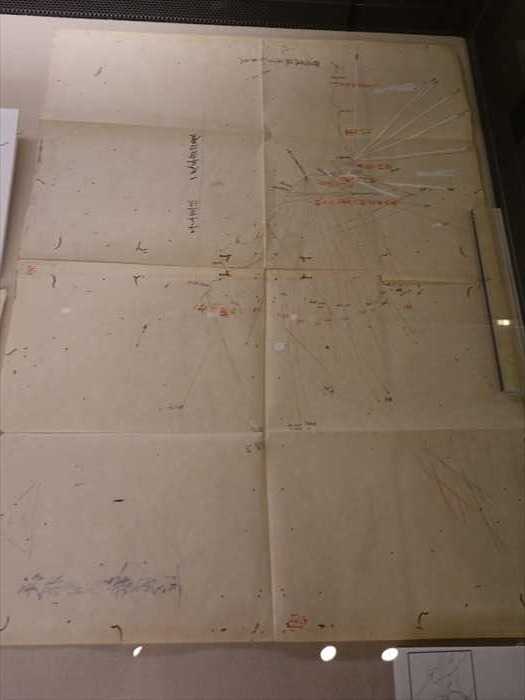

「 下図(壱岐島) 」。

「 ◯箱館付近 」。

「下図(壱岐島)

長崎県壱岐市

縮尺:3万6000分の1

資料名:[壱岐国下図]

作成年代:年代不詳 測量:文化10(1813)年3月13日~27日

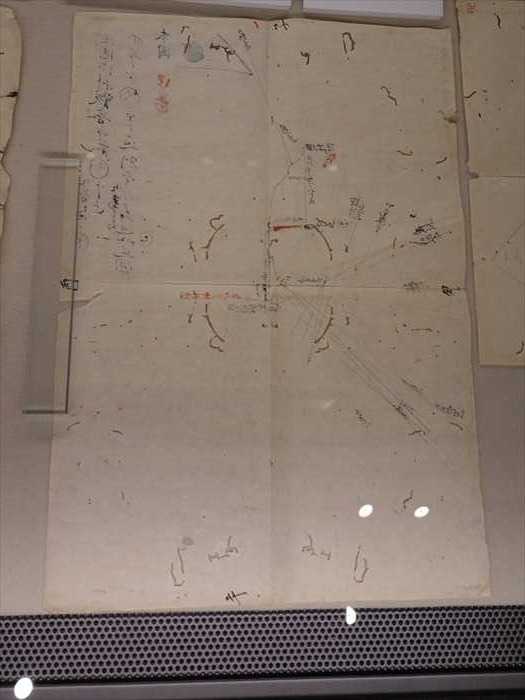

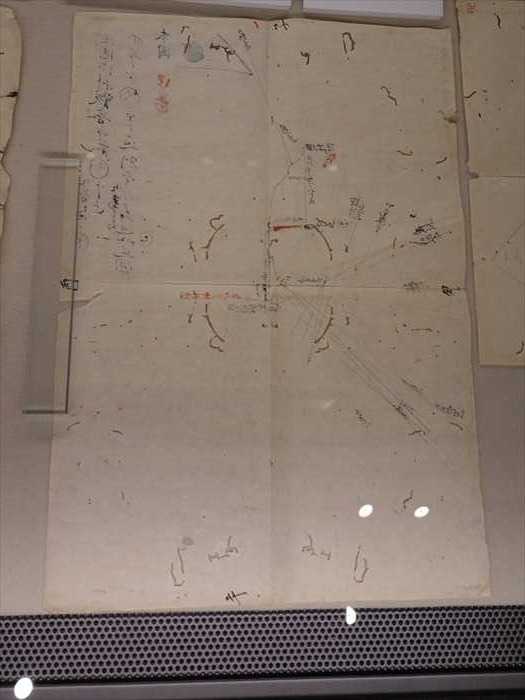

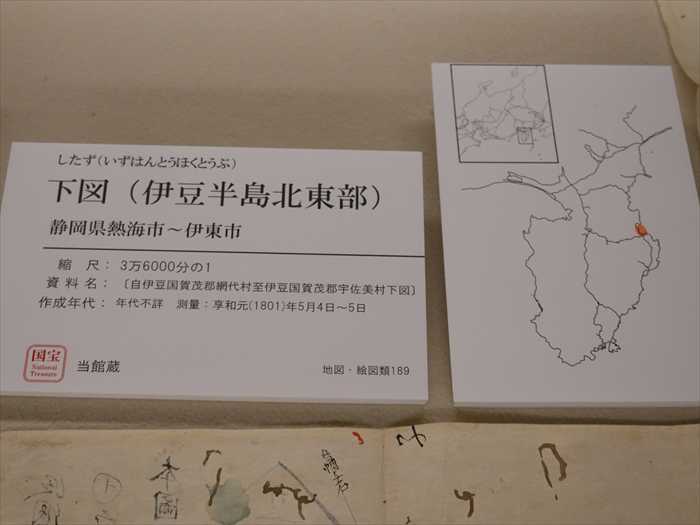

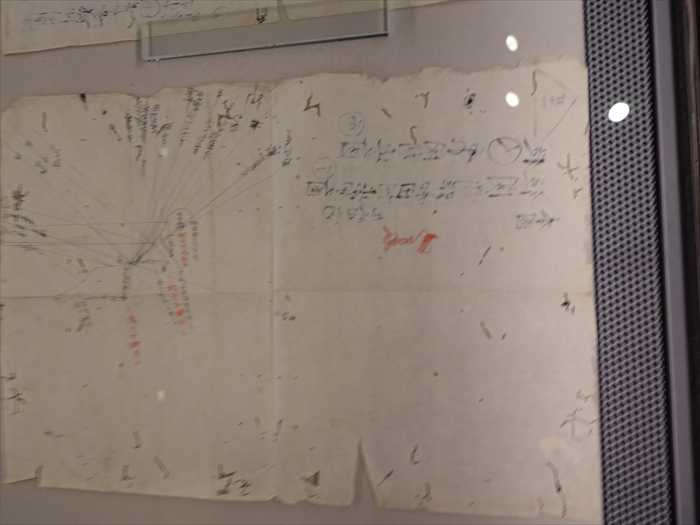

「 下図(伊豆半島北東部) 」。

「 下図(伊豆半島北東部)

静岡県熱海市~伊東市」

縮尺:3万6000分の1

資料名:[自伊豆国賀茂郡網代村至伊豆国賀茂郡宇佐美村下図]

作成年代:年代不詳 測量:享和元(1801)年5月4日~5日

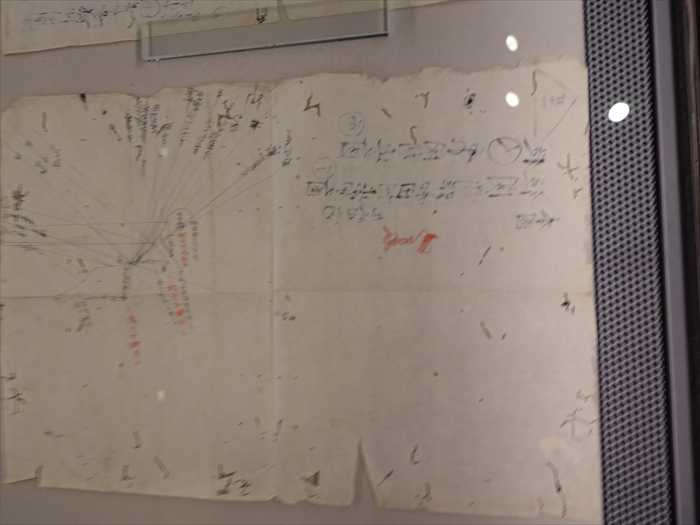

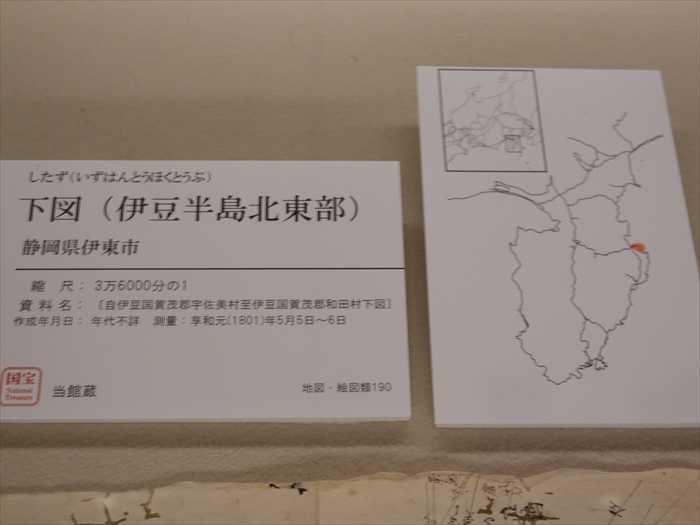

「 下図(伊豆半島北東部) 」。

「 下図(伊豆半島北東部)

静岡県伊東市

縮尺:3万6000分の1

資料名:[自伊豆国賀茂郡網代村至伊豆国賀茂郡宇佐美村下図]

作成年代:年代不詳 測量:享和元(1801)年5月5日~6日」

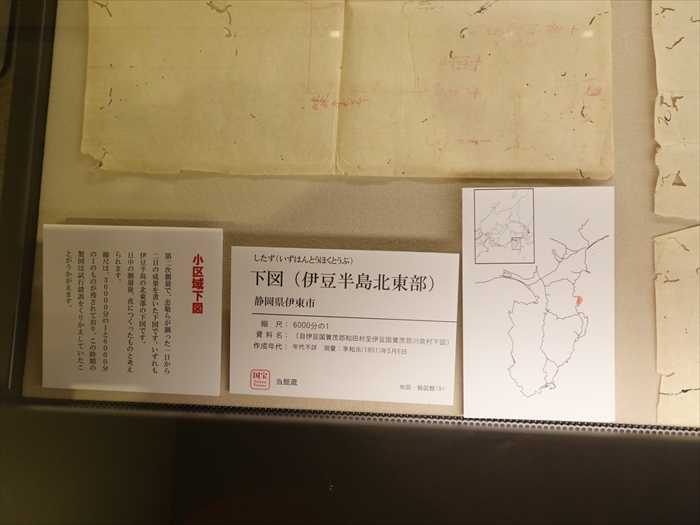

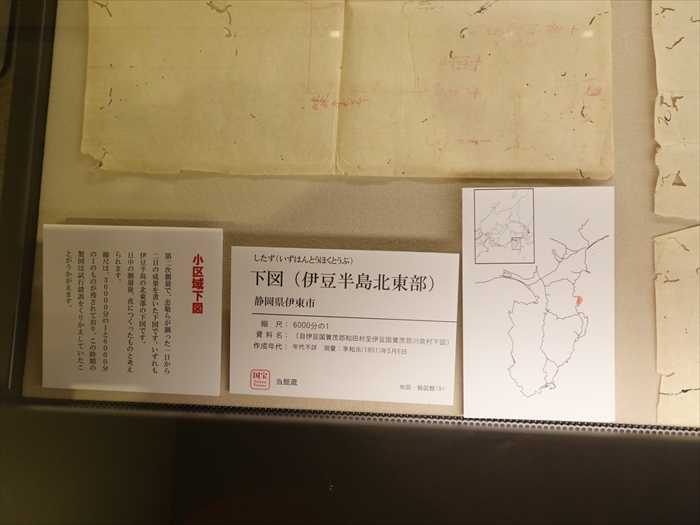

「下図(伊豆半島北東部) 」。

「 下図(伊豆半島北東部)

静岡県伊東市

縮尺:6000分の1

資料名:[自伊豆国賀茂郡網代村至伊豆国賀茂郡宇佐美村下図]

作成年代:年代不詳 測量:享和元(1801)年5月6日」

「 小区域下図

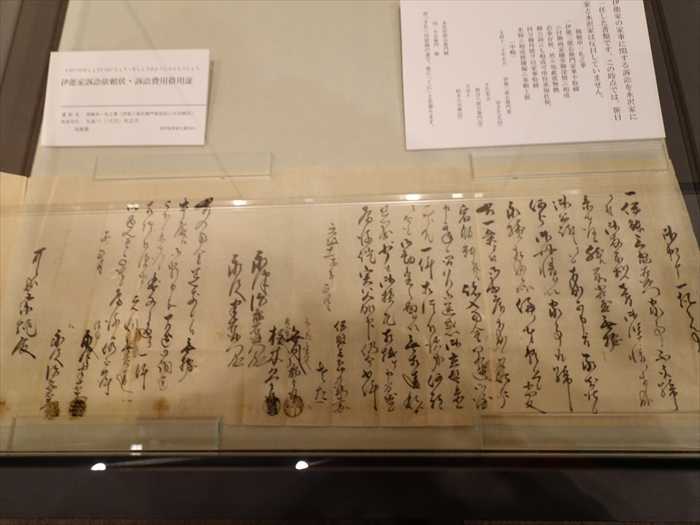

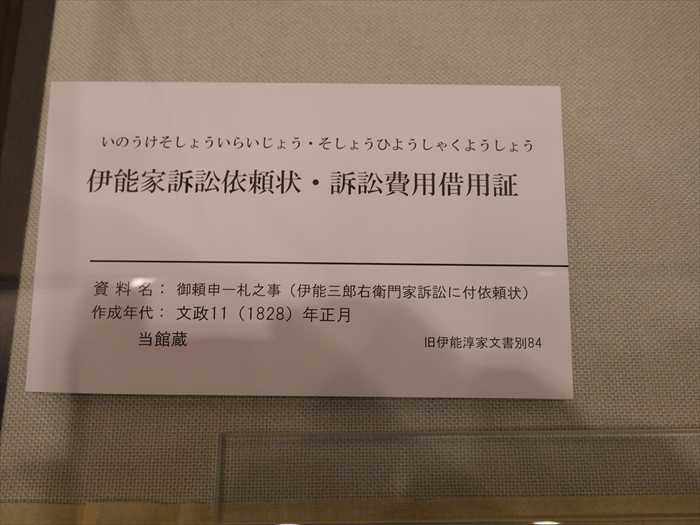

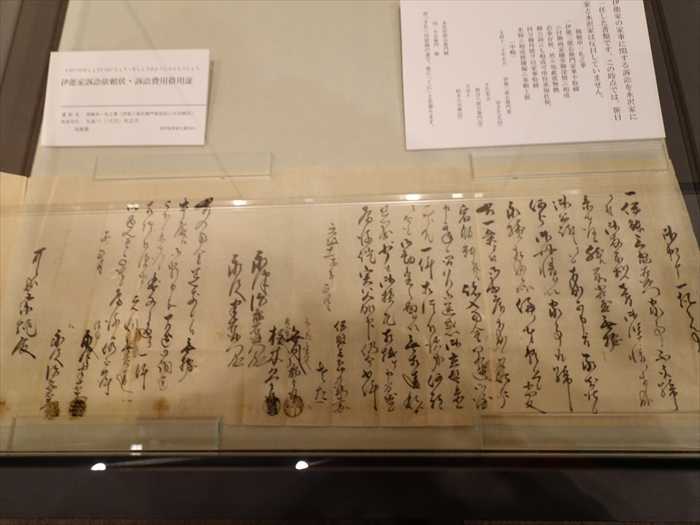

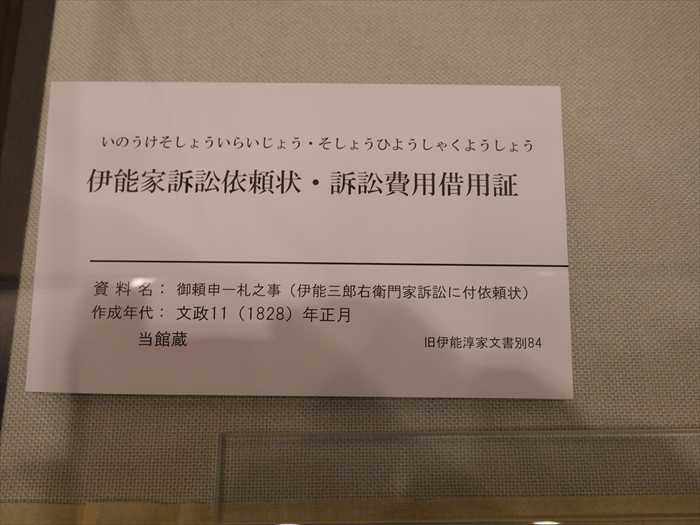

「 伊能家訴訟依頼状・訴訟費用借用証 」。

「 伊能家訴訟依頼状・訴訟費用借用証

資料名:御願申一礼之事(伊能三郎右衛門家訴訟に付依頼状)

作成年代:文政11(1828)年正月

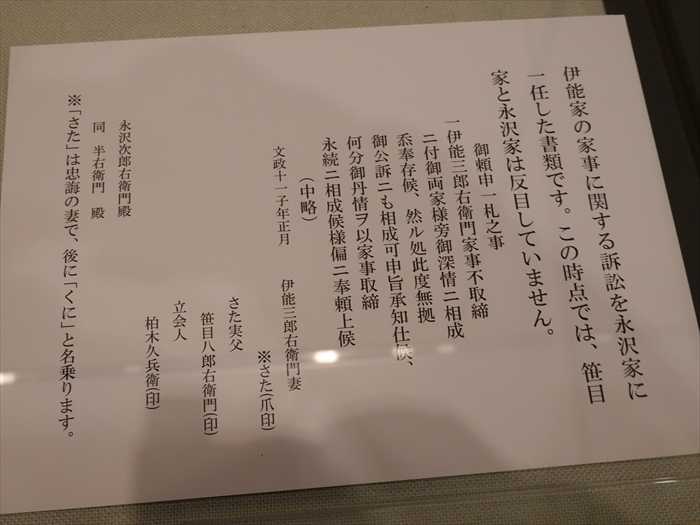

「伊能家の家事に関する訴訟を水沢家に一任した書類です。

この時点では、笹目家と水沢家は反目していません。

御頼申一礼之事

「伊能家の親類一同で伊能茂左衛門に三郎右衛門家の管理を任せた書類です。居宅は他人に

貸して、忠誨の妻だった「くに」は実家か親類の家に行き、食料代と衣類代10両を与えると

書かれています。

「伊能家家財管理依頼状」

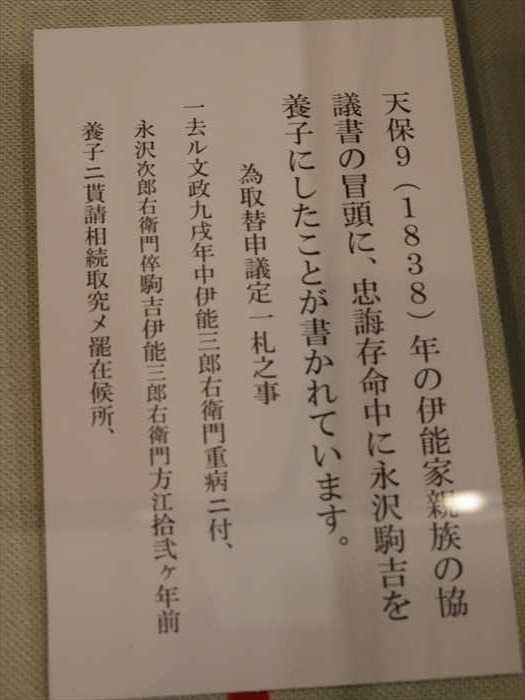

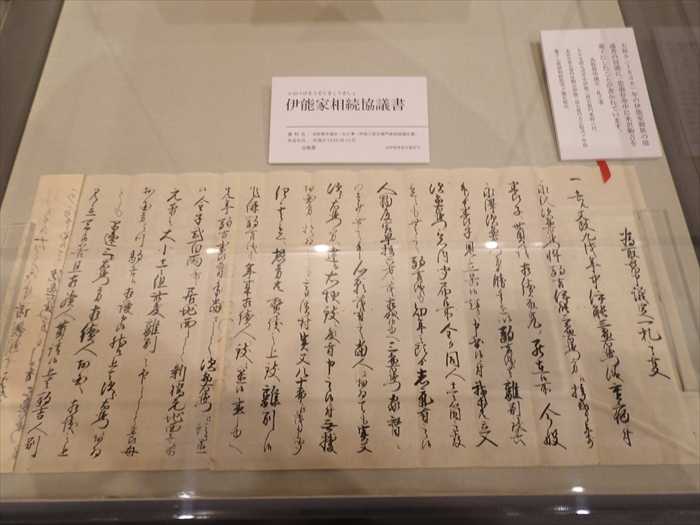

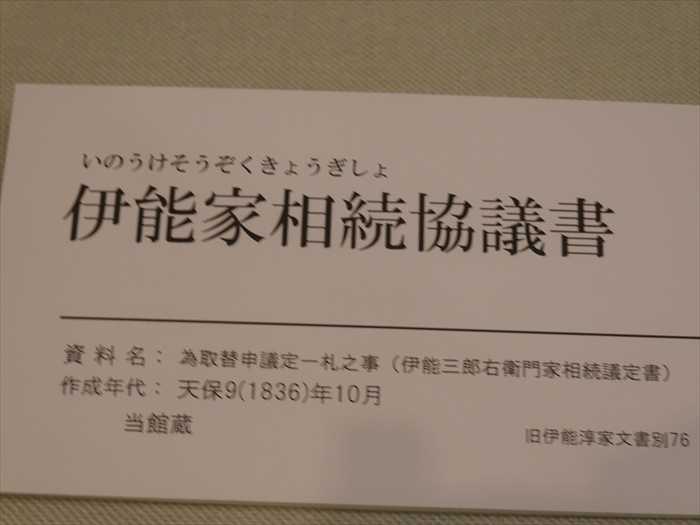

「 伊能家相続協議書 」

「 伊能家相続協議書

資料名:為取替申儀定一礼之事[伊能三郎右衛門家相続議定書]

作成年代:天保9年(1836)年10月

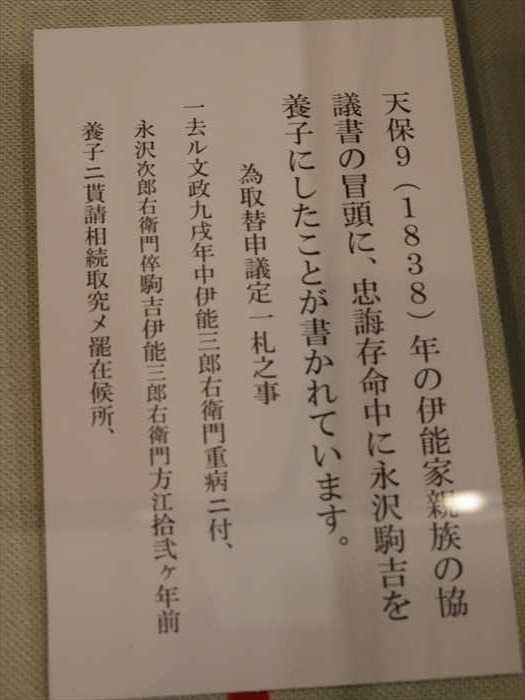

「天保9 (1838)年の伊能家親族の協議書の冒頭に、忠誨存命中に永沢駒吉を養子にしたことが

かれています。

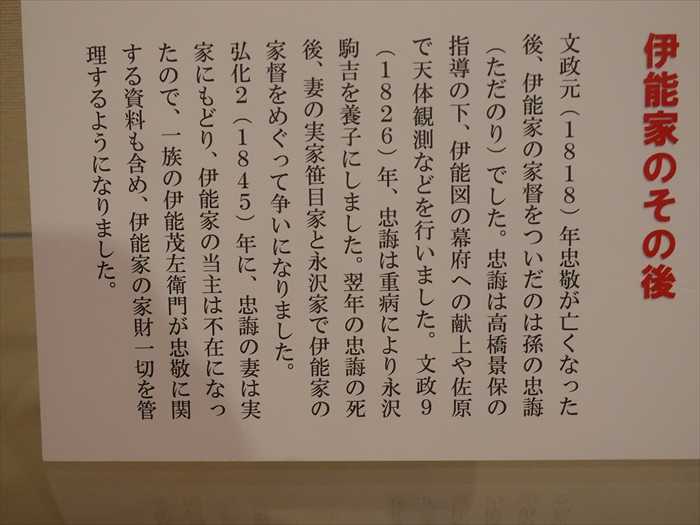

「 伊能家のその後

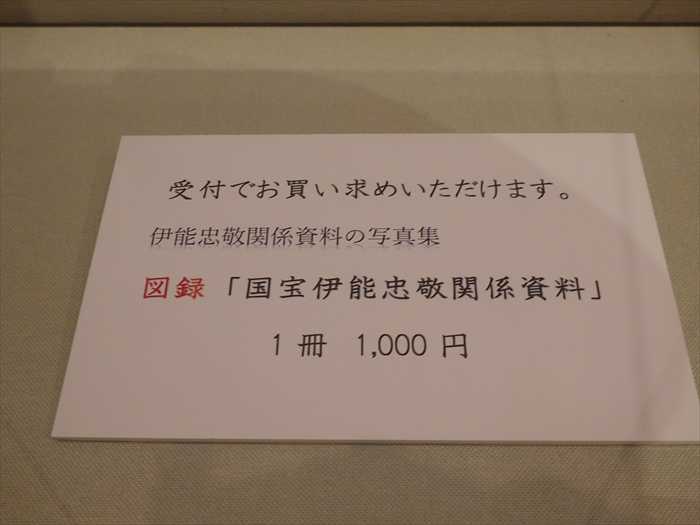

「 伊能忠関係資科の写真集

「受付でお買い求めいただけます。」

「国宝 伊能忠敬関係資料」。

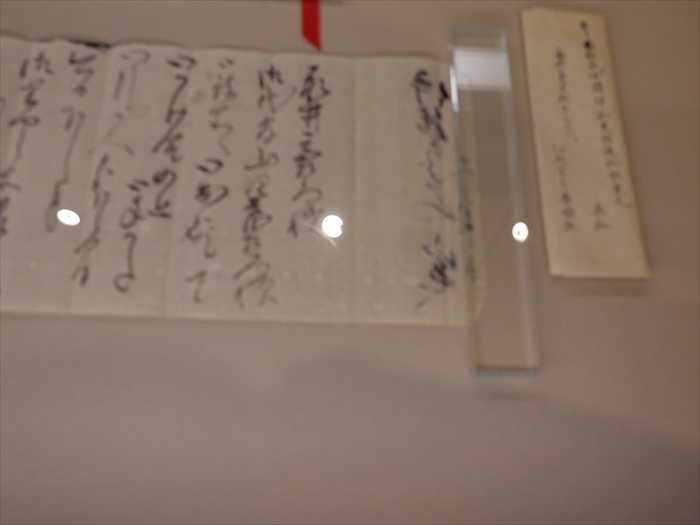

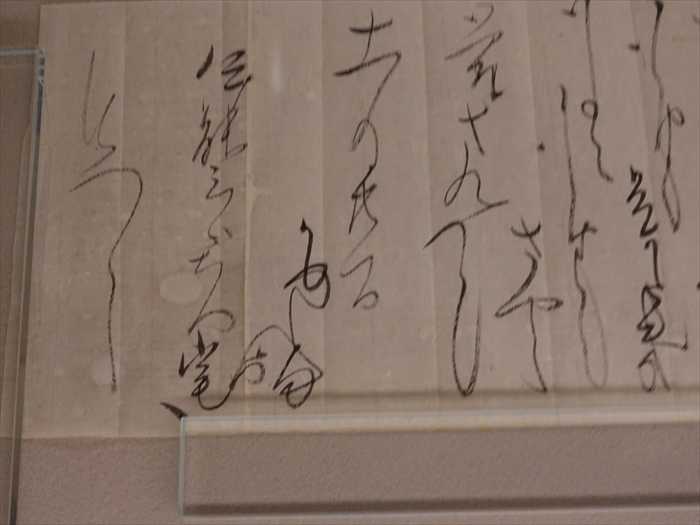

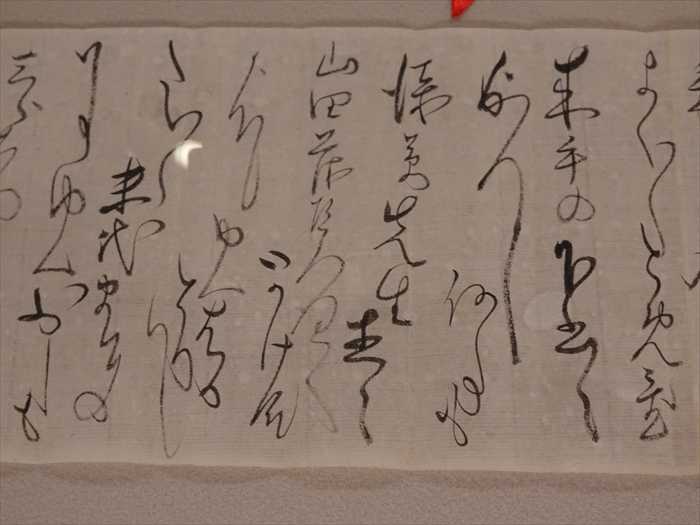

伊能忠敬の書状。

近づいて。

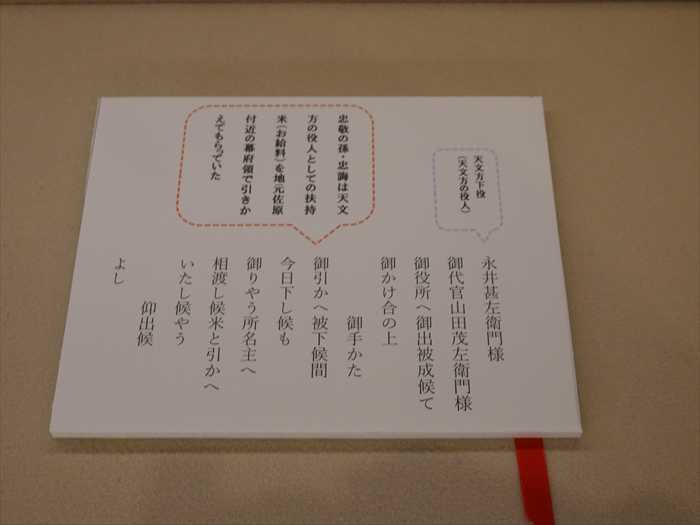

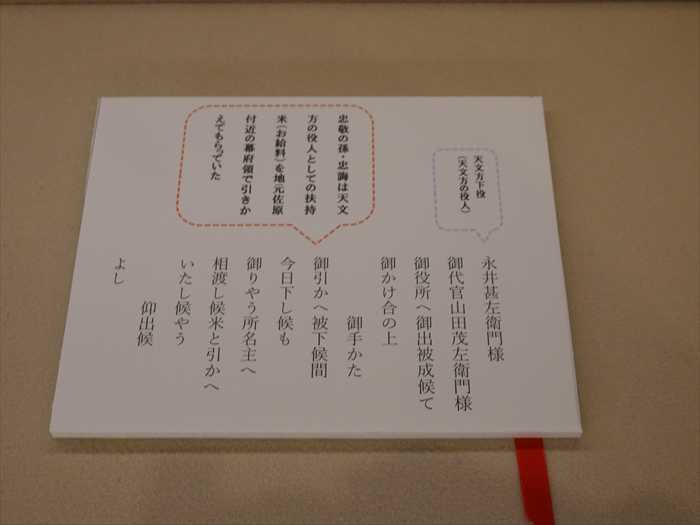

「永井甚左衛門様

御代官山田茂左衛門様

御役所へ御出被成候て御かけ合の上

御手かた

御引かへ被下候間

今日下し候も

御りやう所名主へ

相渡し候米と引かれ

いたし候やう

仰出候

よし」

「忠敬の孫・忠誨は天文方の役人としての扶持米(お給料)を地元佐原付近の幕府領で

引きかえてもらっていた」。

「何事も浅草先生 直々 山田茂左衛門様へ 御かけ合 被下候ゆへ」

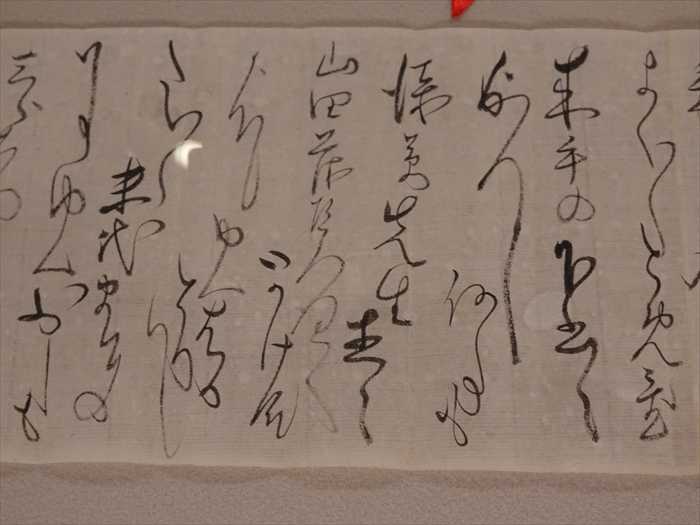

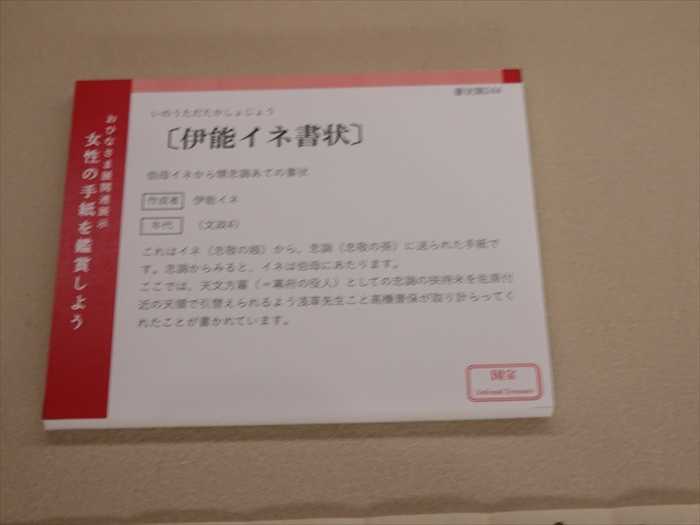

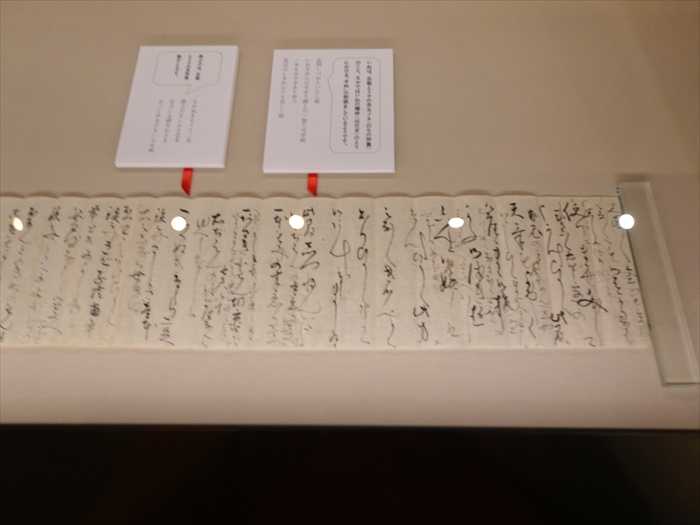

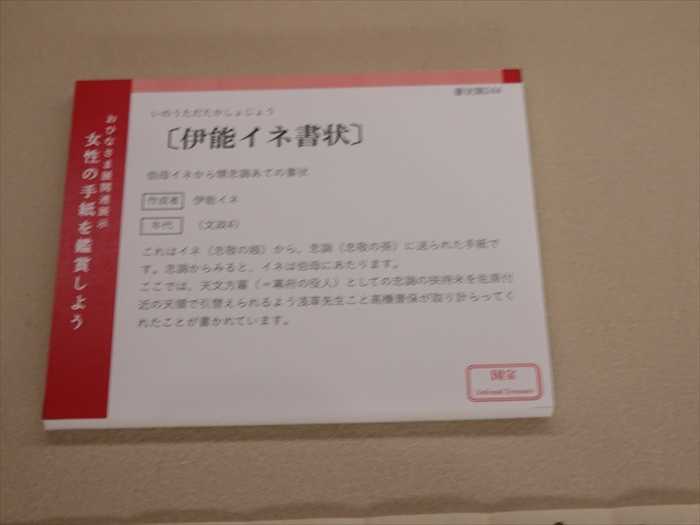

伊能忠敬の娘「 伊能イネ書状 」。

「伊能イネ書状

これはイネ(忠敬の娘)から、忠誨(ただのり・忠敬の孫)に送られた手紙です。忠誨からみると、

イネは伯母にあたります。

ここでは、天文方雇(幕府の役人)としての忠誨の扶持米を佐原付近の天頂で引替えられるよう

浅草先生こと高橋景保が取り計らってくれたことが書かれています。

」

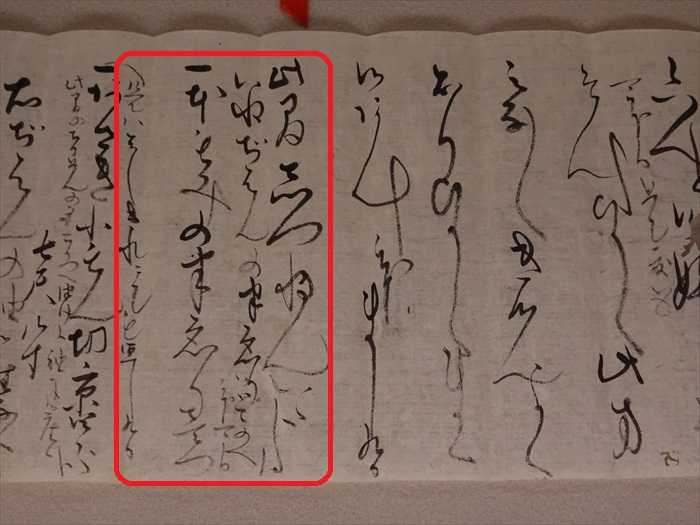

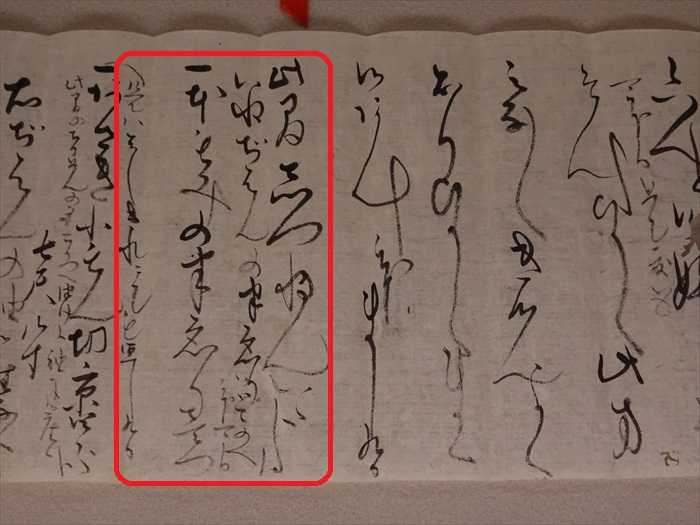

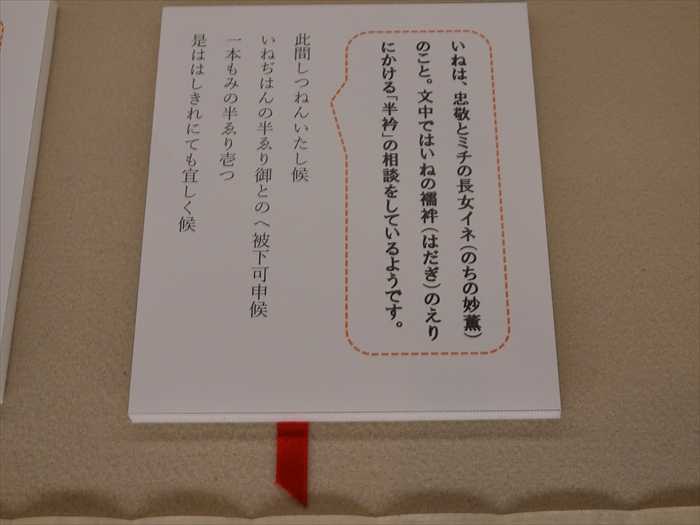

「此間しつねんいたし候

いねぢはんの半ゑり御とのへ被下可申候

一本もみの半ゑり壱つ

是ははしきれにても宜しく候」

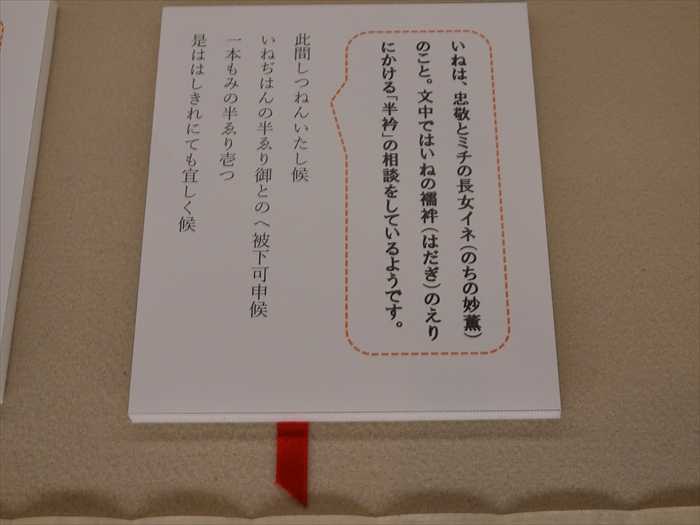

「 いねは、忠敬とミチの長女イネ(のちの妙薫)のこと。文中ではいねの襦袢(はだぎ)のえりに

かける「半衿(はんえり)の相談をしているようです。 」

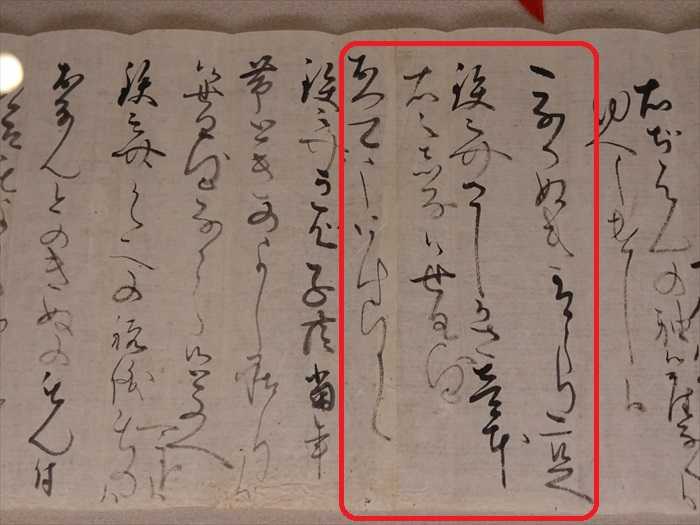

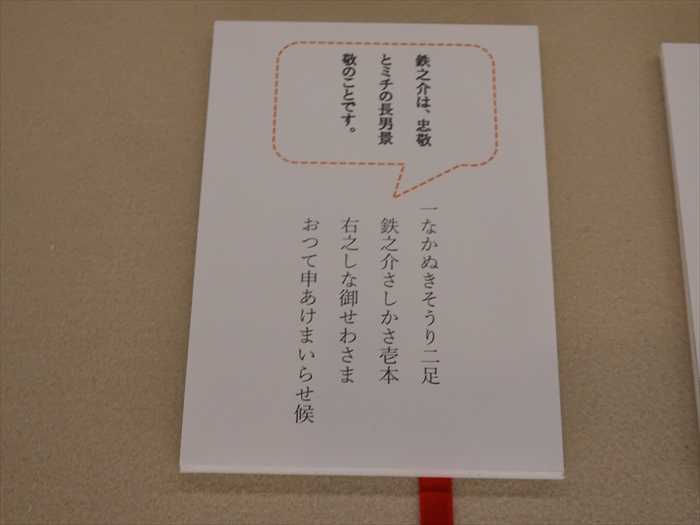

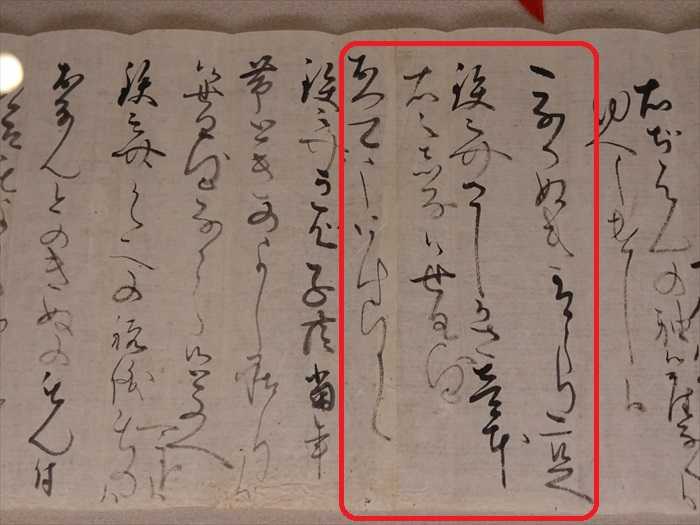

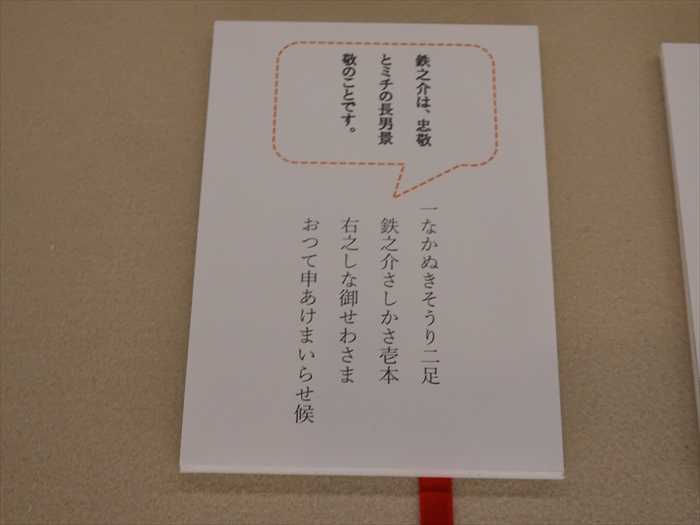

「一 なかぬきそうり二足

鉄之介さしかさ壱本

右之しな御せわさま

おって申あけまいらせ候」

「鉄之助は、忠敬とミチの長男景敬のことです。」

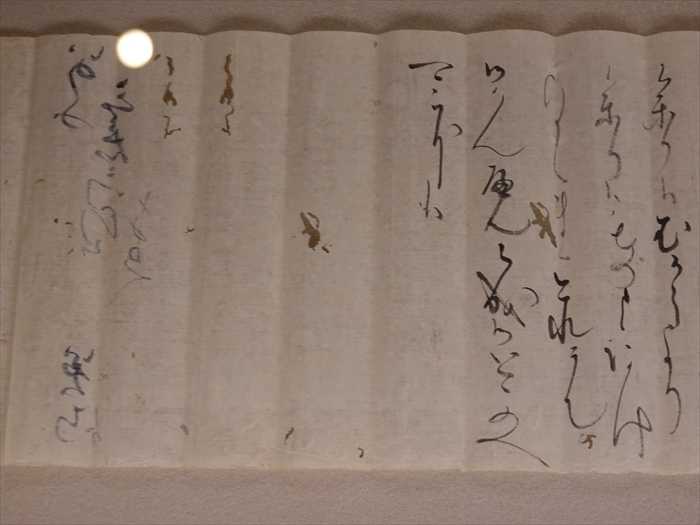

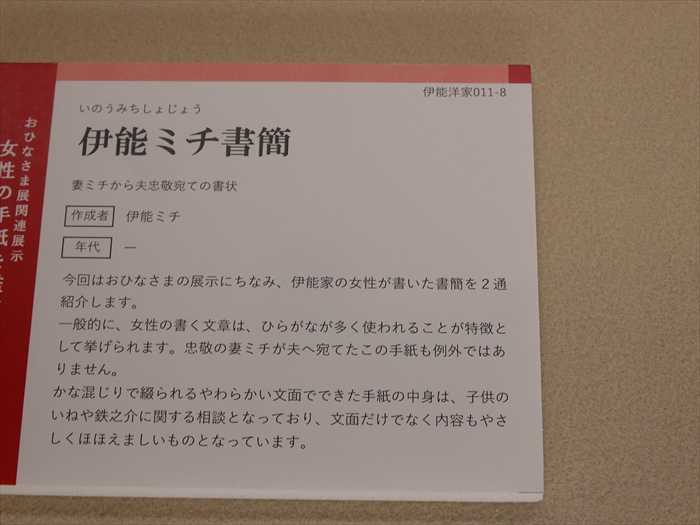

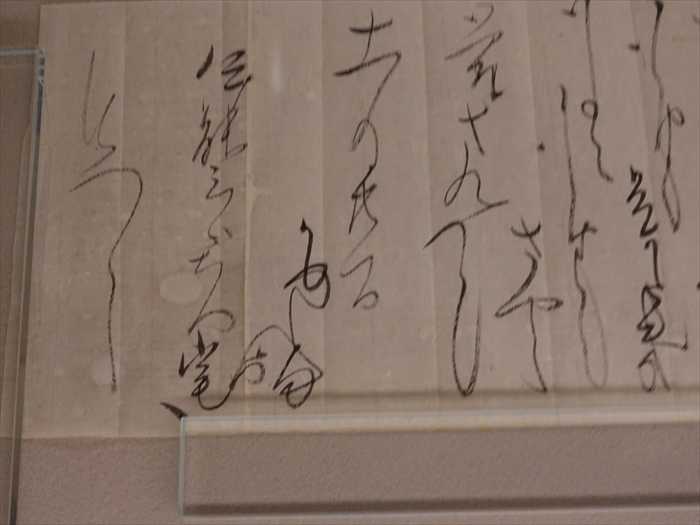

「 伊能ミチ書簡 」。

「 伊能ミチ書簡 」

妻ミチから夫忠敬宛ての書状。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

シーボルトが帰国後にまとめた日本紹介の書です。

地理・地誌・自然誌など詳細にわたる記述があります。クルーゼルステルン(ロシアの水路学者)

からシーボルト宛の手紙も印刷され、その一節に「これ(伊能図をもとにした日本地図)を

ヨーロッパで作製された諸地図と比較しても非常にすぐれたものであるとの判定を下さない

わけにはゆきません」という評価がされています。」

「NIPPONJは、図版編と本文(テキスト)編からなり、伊能忠敬の調査に基づく日本地図などが

紹介され、また農村や都市の風景・風習、文化や産業、そして身分のよる服装の相違などを

ドイツの医者・博物学者として有名なフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト

(philipp Franz von Siebold, 1796-1866)は、1826 (文政9)年、商館長に従って江戸に

参府したが、その道中多くの医者や本草(薬学)学者に会い知見を広めた。1828 (文政11)年の

帰国にあたり、我が国の国禁を犯して高橋景保より受け取った地図などを携行しようとした

ことが発覚し(シーボルト事件)、翌年日本を追放されて本国に帰った。

しかし、1859 (安政6)年に再び来日して、1861 (文久元)年には徳川幕府の外交顧問となったが、

翌年ドイツに戻りミュンヒェンで没した。」

(philipp Franz von Siebold, 1796-1866)は、1826 (文政9)年、商館長に従って江戸に

参府したが、その道中多くの医者や本草(薬学)学者に会い知見を広めた。1828 (文政11)年の

帰国にあたり、我が国の国禁を犯して高橋景保より受け取った地図などを携行しようとした

ことが発覚し(シーボルト事件)、翌年日本を追放されて本国に帰った。

しかし、1859 (安政6)年に再び来日して、1861 (文久元)年には徳川幕府の外交顧問となったが、

翌年ドイツに戻りミュンヒェンで没した。」

シーボルト著『NIPPON(日本)』に取録された「日本邊畍( 界 )略圖」。

「日本邊畍(界)略圖」は、幕府天文方の高橋景保が1809 (文化6 )年に作成したもので、ロシアを

含むヨーロッパ人にとって地理情報が不正確であったサハリン(樺太)を半島ではなく、

島としてはっきり描いた、当時世界最新の日本北方図として、シーボルト『日本』に収録された

地図の中でも最も重要な地図の一つとして知られている。

島としてはっきり描いた、当時世界最新の日本北方図として、シーボルト『日本』に収録された

地図の中でも最も重要な地図の一つとして知られている。

「 製(しゅうせい)20万分の1地図

陸地測量部が伊能図を参考にしてつくった地図。1893(明治26)年までに完成しました。

三角測量が進むにしたがって、順次20万分の1帝国図に代えられていきました。

「輯製」というのは、現在ではあまり使わない言葉だが、「編集によって作られた」という

意味であると。測量による地図は、すでに伊能忠敬の『大日本沿海輿地全図』が1821年に

完成していたが、これは、地図の表題通り、「沿海」つまり海岸線を中心とした地図であり、

そのほかには、主要な街道沿いの情報しかなかった。

「金華山近場」、「千葉霞ヶ浦・九十九里浜」、「鹿児島南部」。

「 大正までの伊能図

幕末から明治にかけて、伊能図をもとにした地図がつくられ、その後の地図の基礎資料と

なりました。その一つに「

「20万分の1帝国図」にかえられていきましたが、大正時代まで使用されたものもあります。」

「 版木 種子島 」。

ガラスが反射して分かり難いので、ネットから。

dの部分は石垣島付近を描いた版木部であると。

版木 種子島

官板実測日本地図の版木です。

幕府開成所(現東京大学)が作成、幕府抱えの彫刻師天神山につくらせたものです。」

天神山とは宮田六左衛門であり、平河町住ひで塙保己一の「群書類聚」などの筆耕ほりとして

有名な人である と。

「 国宝 伊能忠敬 関係資料の世界

当館所蔵の国宝「伊能忠敬関係資料」には、地図や測量道具だけでなく、伊能忠敬に関わる

さまざまな資料が含まれており、全体は5つの部門に分類されます。

ここでは、地図・絵図類・文書・記録類・書状類・典籍類・器具類の中から、代表的な

資料の実物を展示し、同資料群の持つ奥深い世界を紹介していきます。」

「 参考絵図(大州藩領) 」。

「 参考絵図(大州藩領)

愛媛県松山市

資料名:[大州領沿海図](怒和村)

作成年代:不明

[大州領沿海図]に関する記事をネットから。

これも「 参考絵図(大州藩領) 」

「 参考絵図(大州藩領)

愛媛県大州市

資料名:[大州領沿海図](櫛生村)

作成年代:不明

「 下図(壱岐島) 」。

「 ◯箱館付近 」。

「下図(壱岐島)

長崎県壱岐市

縮尺:3万6000分の1

資料名:[壱岐国下図]

作成年代:年代不詳 測量:文化10(1813)年3月13日~27日

「 下図(伊豆半島北東部) 」。

「 下図(伊豆半島北東部)

静岡県熱海市~伊東市」

縮尺:3万6000分の1

資料名:[自伊豆国賀茂郡網代村至伊豆国賀茂郡宇佐美村下図]

作成年代:年代不詳 測量:享和元(1801)年5月4日~5日

「 下図(伊豆半島北東部) 」。

「 下図(伊豆半島北東部)

静岡県伊東市

縮尺:3万6000分の1

資料名:[自伊豆国賀茂郡網代村至伊豆国賀茂郡宇佐美村下図]

作成年代:年代不詳 測量:享和元(1801)年5月5日~6日」

「下図(伊豆半島北東部) 」。

「 下図(伊豆半島北東部)

静岡県伊東市

縮尺:6000分の1

資料名:[自伊豆国賀茂郡網代村至伊豆国賀茂郡宇佐美村下図]

作成年代:年代不詳 測量:享和元(1801)年5月6日」

「 小区域下図

第二次測量で、忠敬らが測った一日から二日の成果を書いた下図です。いずれも伊豆半島の

北東部の下図です。

北東部の下図です。

日中の測量後、夜につくったものと考えられます。

縮尺は、36000分の1と6000分の1のものが残されており、この時期の製図は試行錯誤を

くりかえしていたことがうかがえます。」

くりかえしていたことがうかがえます。」

「 伊能家訴訟依頼状・訴訟費用借用証 」。

「 伊能家訴訟依頼状・訴訟費用借用証

資料名:御願申一礼之事(伊能三郎右衛門家訴訟に付依頼状)

作成年代:文政11(1828)年正月

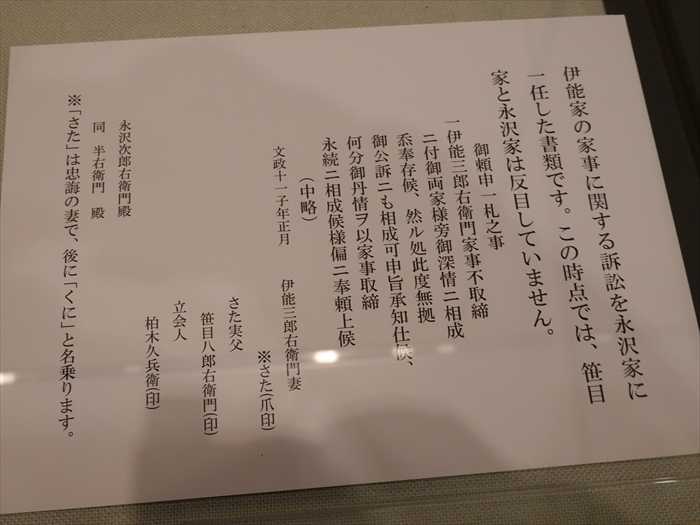

「伊能家の家事に関する訴訟を水沢家に一任した書類です。

この時点では、笹目家と水沢家は反目していません。

御頼申一礼之事

一伊能三郎右衛門家事不取締ニ付御両家様旁御深情ニ相成忝奉存候、然ル処此度無拠

御公訴ニも相成可申旨承知仕候、何分御丹情ヲ以家事取締

永続ニ相成候様偏ニ奉頼上候

(中略)

文政十一子年正月 伊能三郎右衛門妻

※さた(爪印)

さた実父

さた実父

笹目八郎右衛門(印)

立会人

柏木久兵衛(印)

永沢次郎右衛門 殿

同 半右衛門 殿

※「さた」は忠誨の妻で、後に「くに」と名乗ります。」

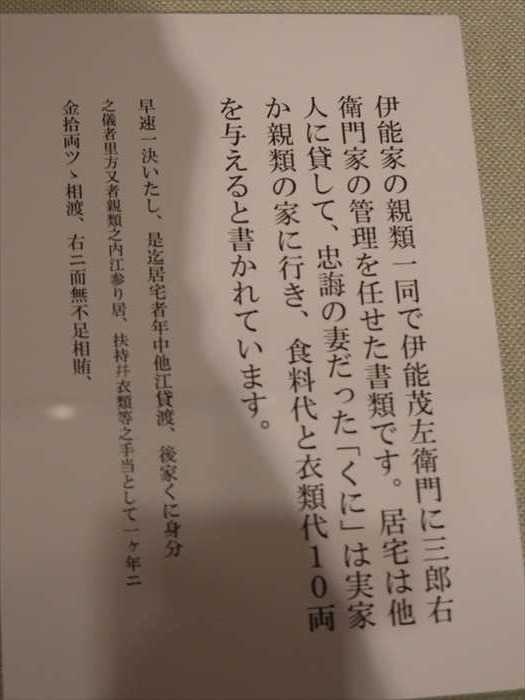

「伊能家の親類一同で伊能茂左衛門に三郎右衛門家の管理を任せた書類です。居宅は他人に

貸して、忠誨の妻だった「くに」は実家か親類の家に行き、食料代と衣類代10両を与えると

書かれています。

早速一決いたし、是迄居宅者年中他江貸渡、後家くに身分

之儀者里方又者親類之内江参り居、扶持井衣類等之手当として一ヶ年二金拾両ツゝ相渡、

右ニ而無不足相賄、」。

「伊能家家財管理依頼状」

「 伊能家相続協議書 」

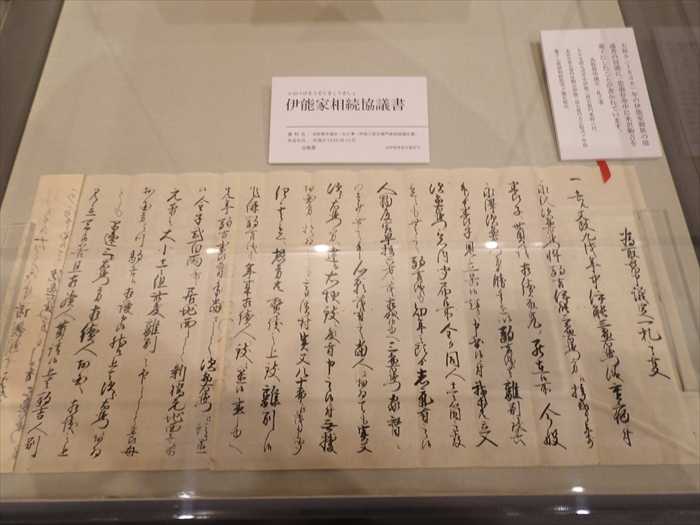

「 伊能家相続協議書

資料名:為取替申儀定一礼之事[伊能三郎右衛門家相続議定書]

作成年代:天保9年(1836)年10月

「天保9 (1838)年の伊能家親族の協議書の冒頭に、忠誨存命中に永沢駒吉を養子にしたことが

かれています。

為取替申議定一札之事

一去ル文政九戌年中伊能三郎右衛門重病ニ付、

永沢次郎右衛門倅駒吉伊能三郎右衛門方江拾弐ヶ年前

養子ニ貰請相続取究メ罷在候所、」

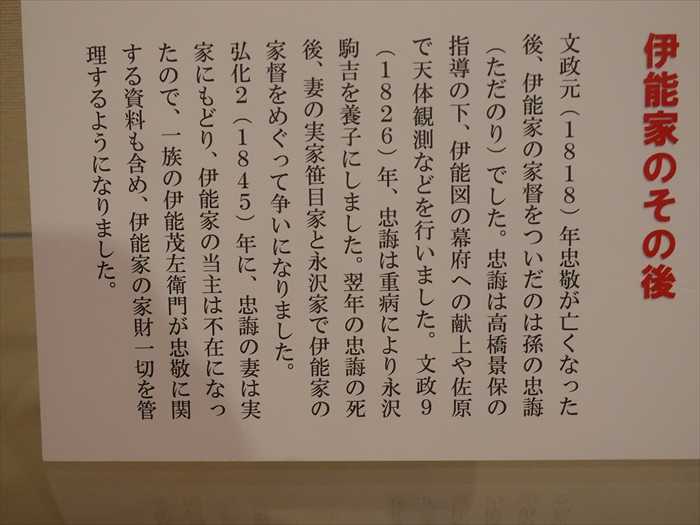

「 伊能家のその後

文政元(1818)年忠敬が亡くなった後、伊能家の家督をついだのは孫の忠誨(ただのり)でした。

忠誨は高橋景保の指導の下、伊能図の幕府への献上や佐原で天体観測などを行いました。

文政9(1826)年、忠誨は重病により永沢駒吉を養子にしました。翌年の忠誨の死後、妻の実家

笹目家と永沢家で伊能家の家督をめぐって争いになりました。

忠誨は高橋景保の指導の下、伊能図の幕府への献上や佐原で天体観測などを行いました。

文政9(1826)年、忠誨は重病により永沢駒吉を養子にしました。翌年の忠誨の死後、妻の実家

笹目家と永沢家で伊能家の家督をめぐって争いになりました。

弘化2 (1845)年に、忠誨の妻は実家にもどり、伊能家の当主は不在になったので、一族の

伊能茂左衛門が忠敬に関する資料も含め、伊能家の家財一切を管理するようになりました。」

伊能茂左衛門が忠敬に関する資料も含め、伊能家の家財一切を管理するようになりました。」

「 伊能忠関係資科の写真集

図録「国宝伊能忠敬関係資料

「受付でお買い求めいただけます。」

伊能忠関係資科の写真集

図録「国宝伊能忠敬関係資料」

1冊1 , 000円」

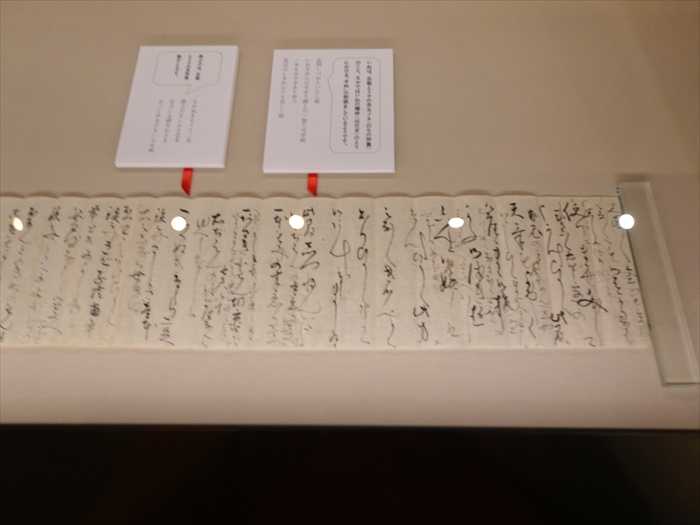

「国宝 伊能忠敬関係資料」。

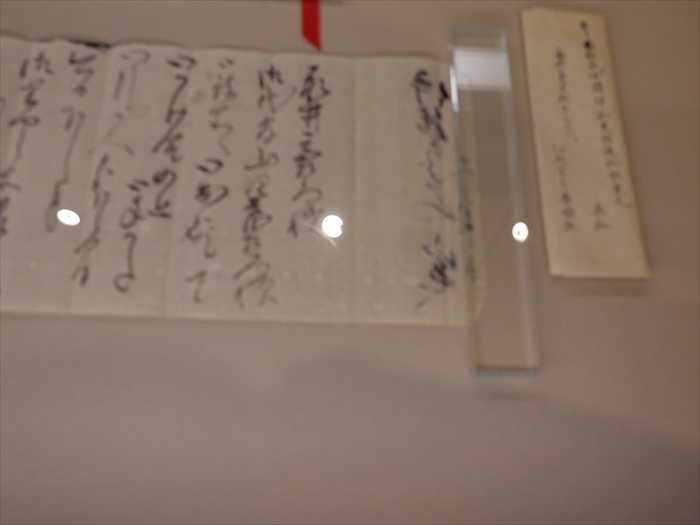

伊能忠敬の書状。

近づいて。

「永井甚左衛門様

御代官山田茂左衛門様

御役所へ御出被成候て御かけ合の上

御手かた

御引かへ被下候間

今日下し候も

御りやう所名主へ

相渡し候米と引かれ

いたし候やう

仰出候

よし」

「忠敬の孫・忠誨は天文方の役人としての扶持米(お給料)を地元佐原付近の幕府領で

引きかえてもらっていた」。

「何事も浅草先生 直々 山田茂左衛門様へ 御かけ合 被下候ゆへ」

伊能忠敬の娘「 伊能イネ書状 」。

「伊能イネ書状

これはイネ(忠敬の娘)から、忠誨(ただのり・忠敬の孫)に送られた手紙です。忠誨からみると、

イネは伯母にあたります。

ここでは、天文方雇(幕府の役人)としての忠誨の扶持米を佐原付近の天頂で引替えられるよう

浅草先生こと高橋景保が取り計らってくれたことが書かれています。

」

「此間しつねんいたし候

いねぢはんの半ゑり御とのへ被下可申候

一本もみの半ゑり壱つ

是ははしきれにても宜しく候」

「 いねは、忠敬とミチの長女イネ(のちの妙薫)のこと。文中ではいねの襦袢(はだぎ)のえりに

かける「半衿(はんえり)の相談をしているようです。 」

「一 なかぬきそうり二足

鉄之介さしかさ壱本

右之しな御せわさま

おって申あけまいらせ候」

「鉄之助は、忠敬とミチの長男景敬のことです。」

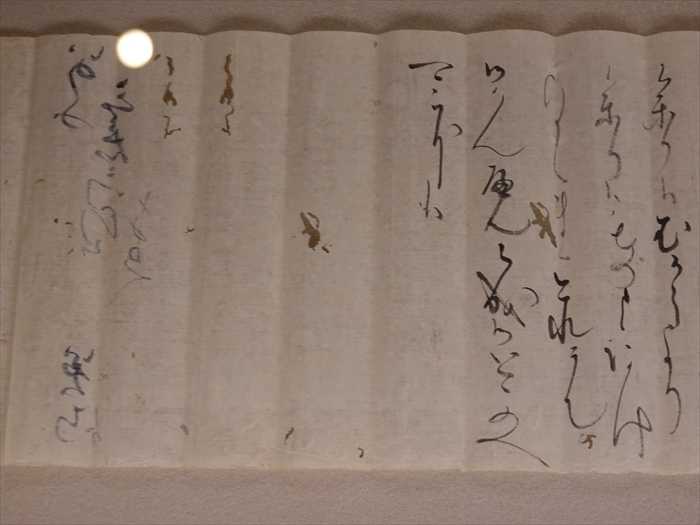

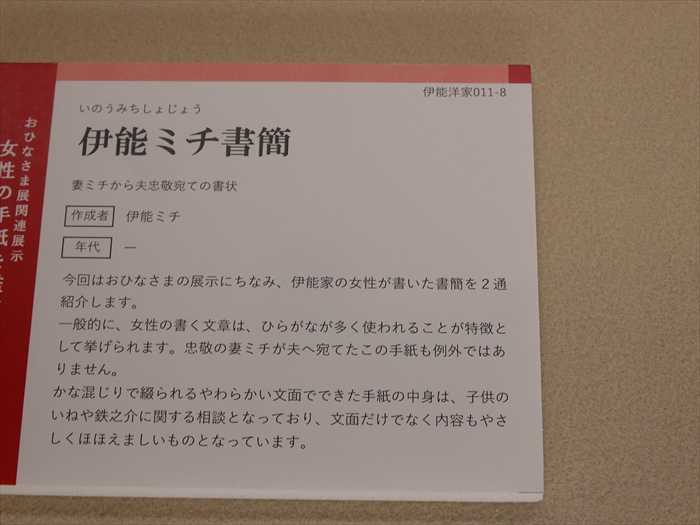

「 伊能ミチ書簡 」。

「 伊能ミチ書簡 」

妻ミチから夫忠敬宛ての書状。

今回はおひなさまの展示にちなみ、伊能家の女性が書いた書簡を2通紹介します。

一般的に、女性の書く文章は、ひらがなが多く使われることが特徴として挙げられます。

忠敬の妻ミチが夫へ宛てたこの手紙も例外ではありません。

忠敬の妻ミチが夫へ宛てたこの手紙も例外ではありません。

かな混じりで綴られるやわらかい文面でできた手紙の中身は、子供のいねや鉄之介に関する

相談となっており、文面だけでなく内容もやさしくほほえましいものとなっています。

相談となっており、文面だけでなく内容もやさしくほほえましいものとなっています。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.