PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 花

「あたみ桜・糸川桜」を楽しんだ後は、「 熱海梅園

」に向かう。

「日本で最も早咲きの梅、そして最も遅い紅葉と言われる熱海梅園。梅は樹齢100年を超える

古木を含め60品種・469本、紅葉樹は約380本もあり、のんびり散歩をしながら自然美を

堪能できる場所です。

1月上旬~3月上旬の梅まつり、5~6月の新緑、11月中旬~12月上旬のもみじまつりと、

四季折々で楽しめます。

熱海梅園は、内務省の長与専斎が、「温泉がよく病気に効くのは、ただその中に含まれている

塩気や鉄精にばかり頼らず、適当な運動をするからである」(「熱海風土記」梅園記より)と、

温泉保養地として栄えた熱海文化の、重要な一端を担っています。」と。

駐車場に車を駐め、「熱海梅園」入口に。

「熱海梅園」入口のピンクの梅の花は5~6分咲き。

入園料は一般300円

市民・ 熱海市内宿泊者100円 、中学生以下無料

※梅まつり期間中のみ有料。

「1886年(明治19年)に開園した熱海梅園は、 日本で最も早咲きの梅として有名です。

毎年11月下旬~12月上旬には、第一号の梅の花が開花します。

樹齢100年を越える梅の古木を含め、60品種・469本の梅が咲き誇り早咲き→中咲き→遅咲きと、

順番に開花。梅まつり期間中、梅を存分にお楽しみいただけます。

期間中、園内には足湯や土産店もオープン。 日によって熱海芸妓連演芸会や大道芸、歌謡ショー、

甘酒無料サービスなどのイベントを実施予定」と。

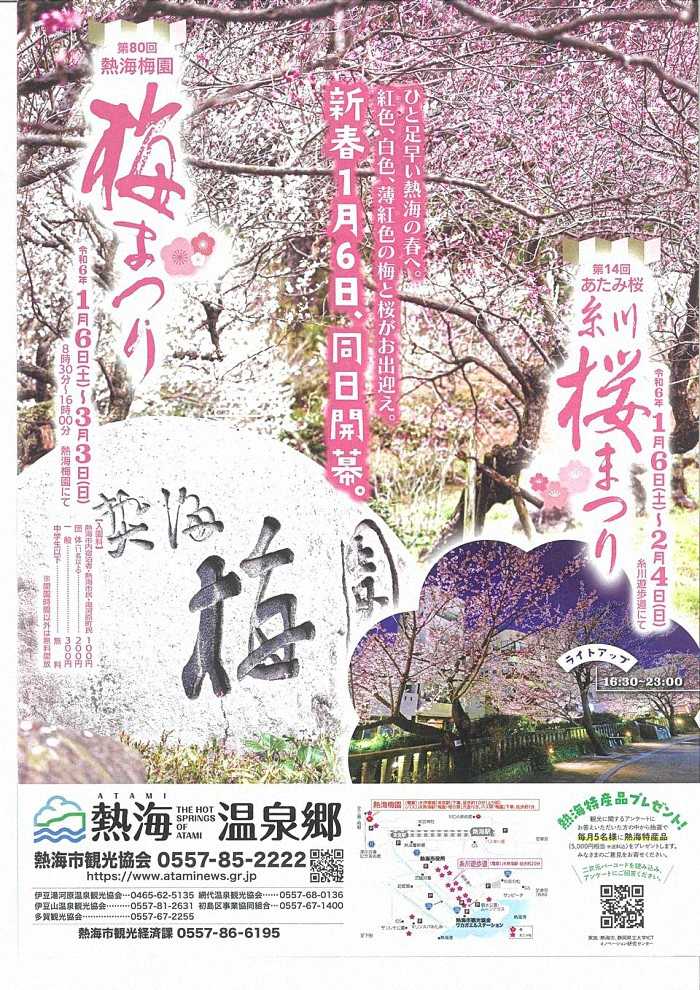

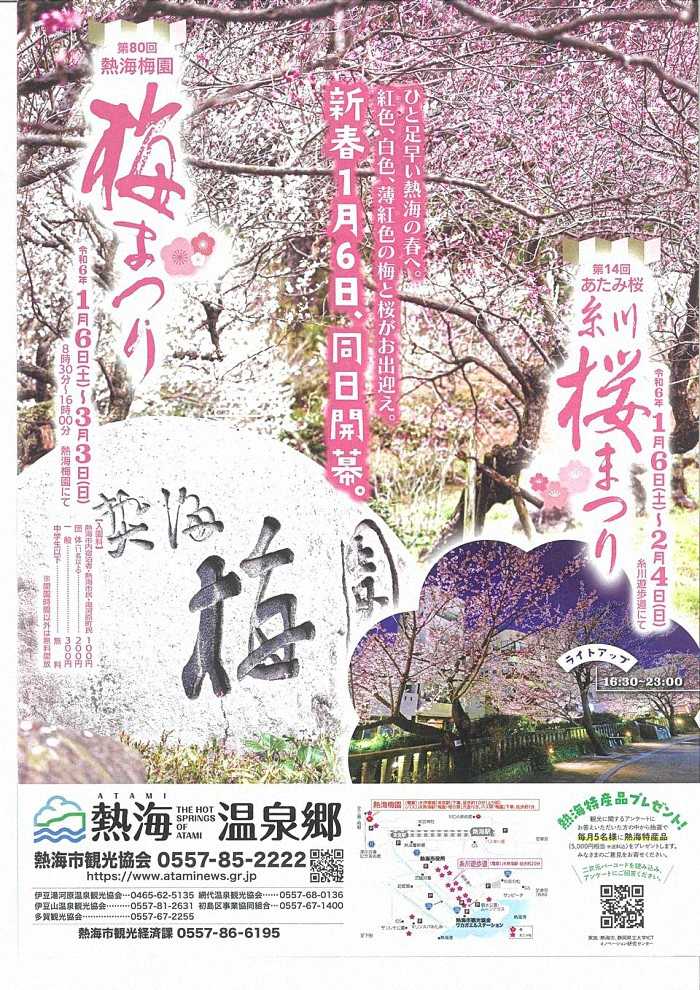

「 第80回熱海梅園 梅まつり

令和6年1月6日(土)~3月3日(日) 8:30~16:00 」と。

「 熱海まち歩きガイドの会 」が「臨時手荷物預かり所」を運営。

さらに、黄色のジャンパー姿で梅園入り口付近で無料ガイド活動を展開。

40分で園内をぐるっと一回り。園内の見どころをご案内してくれるとのこと。

この白梅は満開間近か?

「 初島漁師の丼合戦

2024年2月10日(土)~3月10日(日) 」

熱海港から定期船で30分!

リゾートアイランド”初島”で開催。

獲れたての海の幸を堪能できるグルメイベント「丼合戦」は、島の漁師が営む食堂を中心とした

島内の13店舗が、獲れたての地魚やイカ、エビ、伊豆の名産野菜アシタバなど、旬の食材を

ふんだんに使った思い思いの「オリジナルの丼ぶり」をふるまう、島を挙げての冬の

恒例グルメイベントであると。

老木梅の下に「 大塚実氏顕彰記念碑

熱海梅園は内務省の初代衛生局長であった長与専斎の提唱を受け、横浜の豪商・茂木惣兵衛氏が

私財を投じ、明治19年に開園したものです。爾来120余年の歳月が流れ、往時の優美な姿が

失われつつあった中、熱海由縁の実業家大塚実氏の私財提供を受けて、開園以来の大規模な工事が

行われ、清流初川の渓流を挟んで、晩秋の紅葉と早春の梅花、そして初夏の新緑と夏の夜に乱れ

飛ぶ蛍の光が、その景観美を競うという、新しい梅園に衣更えいたしました。

ここに熱海梅園を見事に再生させた大塚実氏へ心からの感謝の意を表するとともに、この梅園を

永く守り育んでゆくことを誓います。

平成二十一年十一月吉日

熱海市長 齋藤 栄」 」

花に近づいて。

蕾にも近づいて。

「熱海梅園」内の「初川」の流れ。

「案内標識」に従い進む。

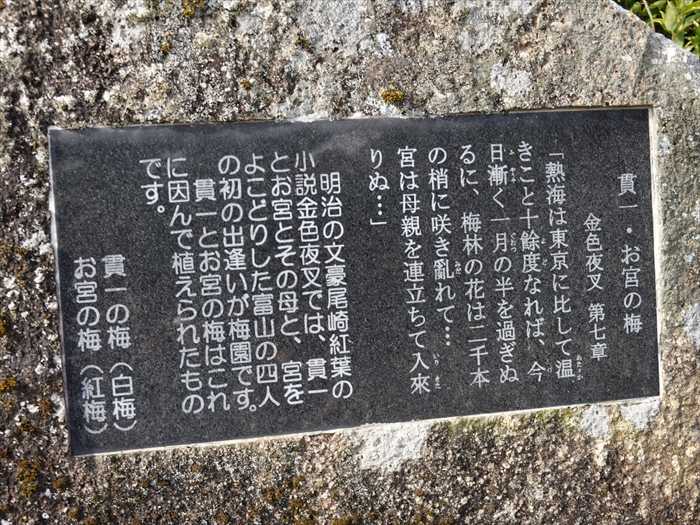

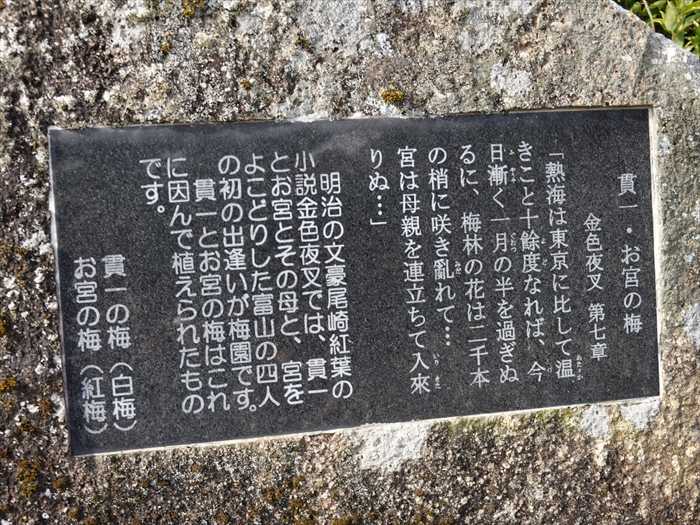

「 貫一お宮の梅 」。

手前は「 貫一の梅(白梅) 」。

「 貫一お宮の梅

金色夜叉 第七章

「 熱海は東京に比して温かきこと十餘度なれば、今日漸く一月の半を過ぎぬるに、

梅林の花は二千本の梢に咲き亂れて・・・・・宮は母親を連立ちて入來りぬ・・・・・」

「 貫一の梅 」に近づいて。

「 お宮の梅 」は未だ開花していなかったのでネットから。

貫一の梅が散るころに お宮の梅(紅千鳥) がさきだすそうです。

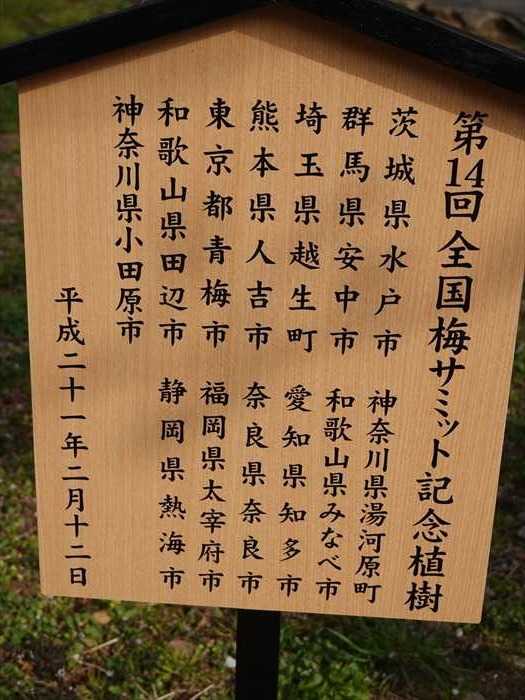

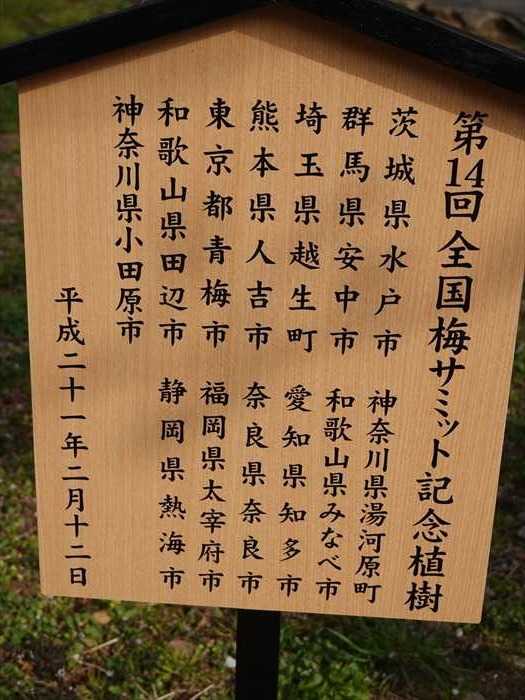

「 第14回全国梅サミット記念植樹 」。

「 献上梅 」。

12月23日の上皇さまの誕生日に、静岡県熱海市が毎年贈っている「献上梅」と。

ここにも「案内板」が。

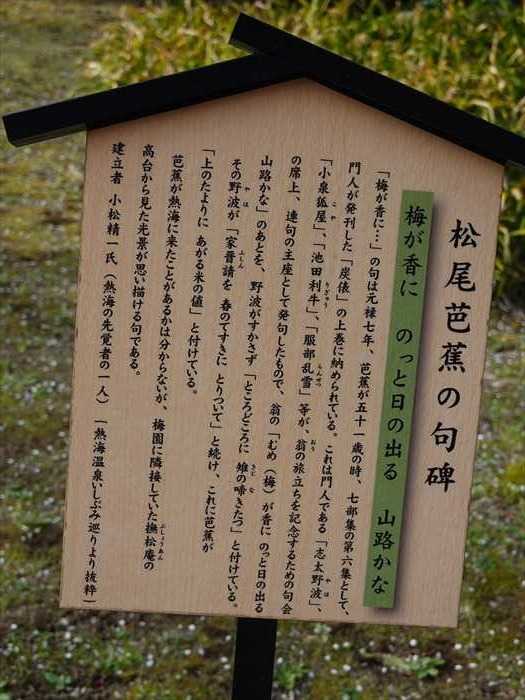

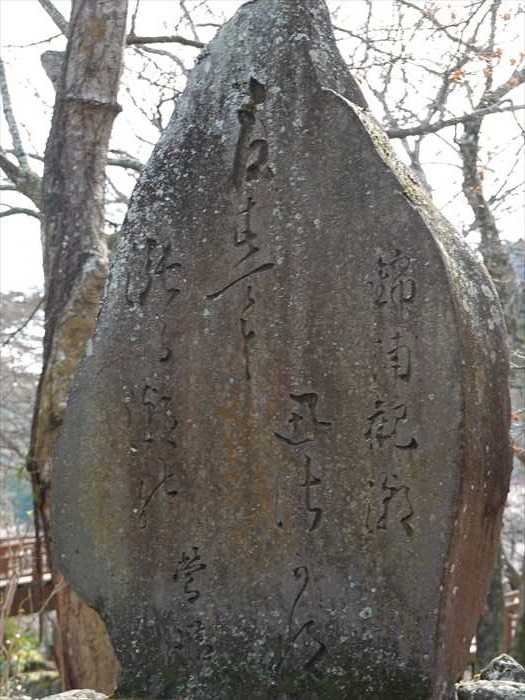

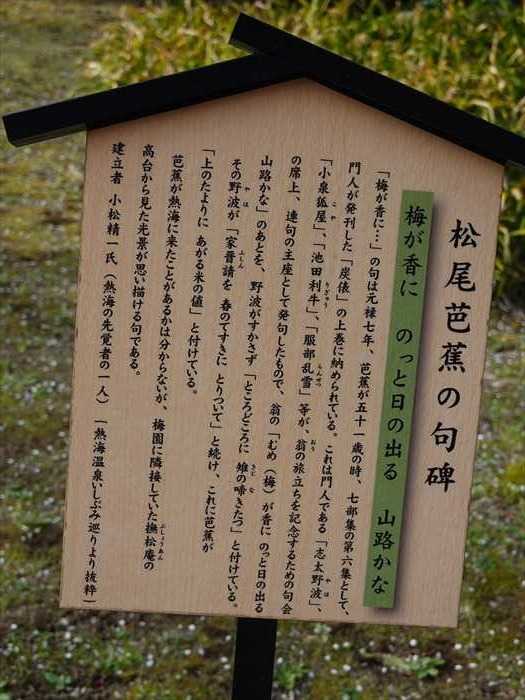

「 松尾芭蕉の句碑 」。

『 梅が香に のっと日の出る 山路かな 芭蕉 』

【早春の夜明け方、山道を歩いていると、どこからか梅の香が漂って来た。折しも、山並みの

向こうから朝日がぬっと昇って来た】と。

松尾芭蕉の句碑

梅が香に のっと日の出る 山路かな

「梅が香に・・・・」の句は元禄七年、芭蕉が五十一歳の時、七部集の第六集として、門人が

発刊した「炭俵」の上巻に納められている。これは門人である「志太野波(やは)」、

「小泉狐屋(こや)」、「池田利牛(りきゅう)」、「服部乱雪(らんせつ)」等が、翁の旅立ちを

記念するための句会の席上、連句の主座として発句したもので、翁の「むめ(梅)が香にのっと

日の出る山路かな」のあとを、野波がすかさず「ところどころに雉の啼きたっ」と付けている。

紅梅も今が盛りと。

食べ物の売店も出店中。

美味しそうな「塩豆大福」、「よもぎ絵巻餅」。

満開に向かって。

梅園五橋と呼ばれるのは、漸佳(ざんか)橋、迎月(げいげつ)橋、雙眉(そうび)橋、

駐杖(ちゅうじょう)橋、香浮(こうふ)橋の5つ。

雙眉(そうび)橋 を見る。

駐杖(ちゅうじょう)橋は唯一朱色に塗られた 印象深い橋。

近づいて。

「 初川 」に生えているのは 山葵 であっただろうか。

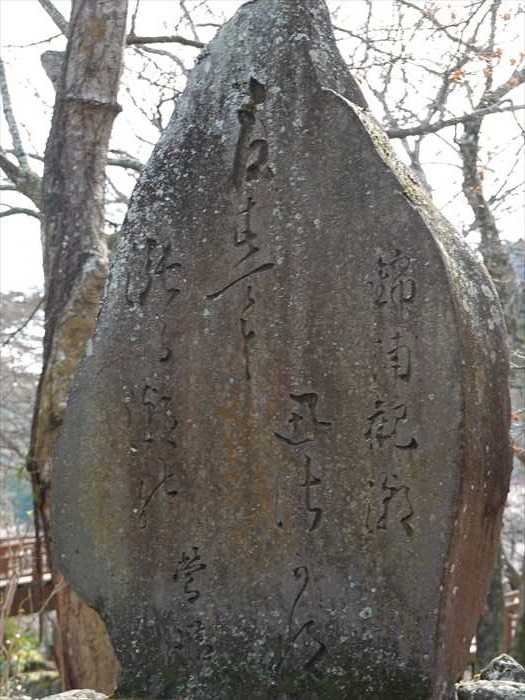

2基の石碑が。

「武田鶯塘(たけだおうとう)」句碑。

「 錦浦観潮

夏 すでに 漲る(みなぎる)汐の 迅さかな 」。

「 澤田政廣記念美術館のお知らせ

令和5年12月22日(金)~令和6年4月21日(日)

物語や伝承を題材として制作された作品を中心に展示します。

澤田政廣のイメージから生まれた、描画と立体作品をご覧ください。」。

山葵田?の先に「 梅見の滝 」。

ズームして。

さらに。

滝の裏側に入って。

滝の裏側の通路。

大きな穴から落下する滝の姿を裏側から。

滝の裏側から出て、再び滝を斜めから。

正面から、モミジ越しに滝を見る。

香浮(こうふ)橋 。

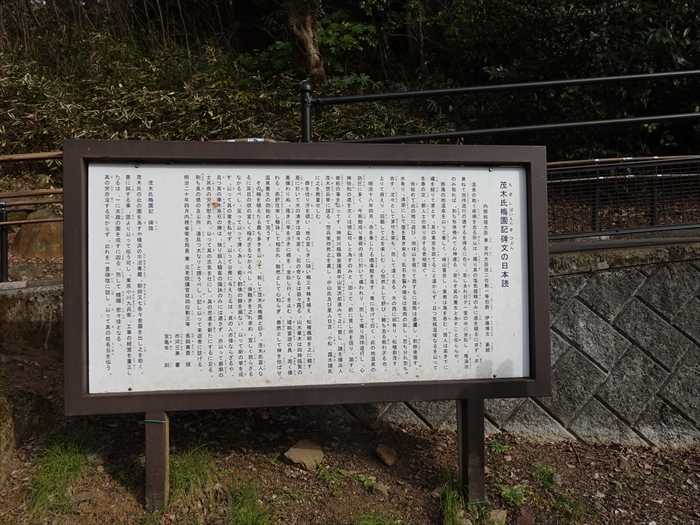

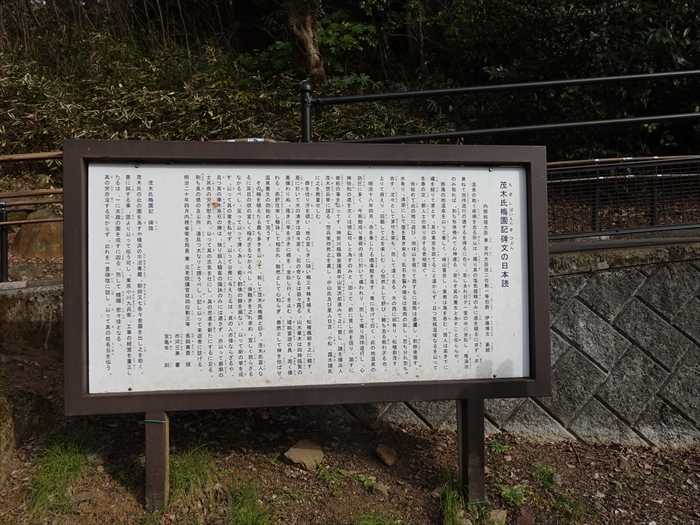

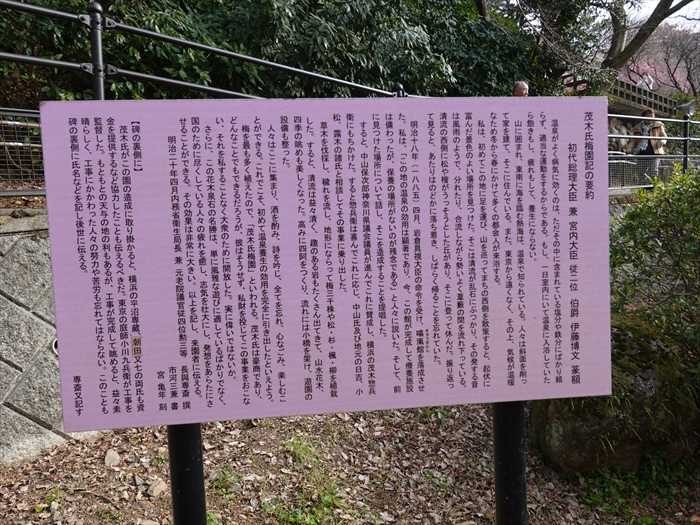

「 茂木氏梅園記念碑 」の上部には「 茂木氏梅園記 」と。

「 茂木氏梅園記碑文の日本読

内閣総理大臣兼宮内大臣従二位勲一等伯爵 伊藤博文 篆額 」

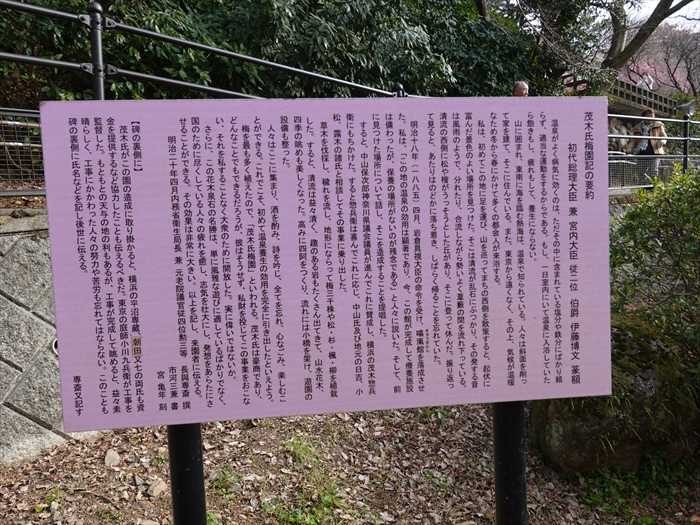

「 茂木氏梅園記の要約

初代総理大臣 兼 宮内大臣従二位 伯爵 伊藤博文 篆額

温泉がよく病気に効くのは、ただその中に含まれている塩気や鉄精にばかり頼らず、 適当な

運動をするからである。 もし、一日中室にいて、温泉に浸かっていたら倦きもし、疲れもして、

養生にならない。

さらに奥に向かって進む。

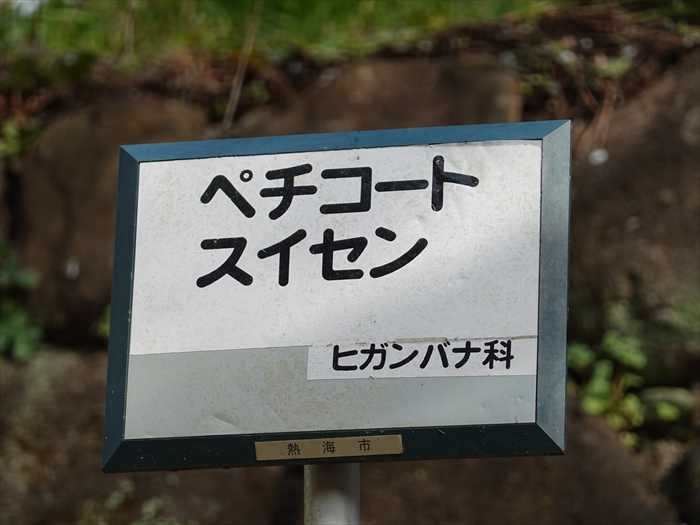

可愛らしいスイセンに似て。

「 ペチコートスイセン 」と、

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「日本で最も早咲きの梅、そして最も遅い紅葉と言われる熱海梅園。梅は樹齢100年を超える

古木を含め60品種・469本、紅葉樹は約380本もあり、のんびり散歩をしながら自然美を

堪能できる場所です。

1月上旬~3月上旬の梅まつり、5~6月の新緑、11月中旬~12月上旬のもみじまつりと、

四季折々で楽しめます。

熱海梅園は、内務省の長与専斎が、「温泉がよく病気に効くのは、ただその中に含まれている

塩気や鉄精にばかり頼らず、適当な運動をするからである」(「熱海風土記」梅園記より)と、

温泉保養地として栄えた熱海文化の、重要な一端を担っています。」と。

駐車場に車を駐め、「熱海梅園」入口に。

「熱海梅園」入口のピンクの梅の花は5~6分咲き。

入園料は一般300円

市民・ 熱海市内宿泊者100円 、中学生以下無料

※梅まつり期間中のみ有料。

「1886年(明治19年)に開園した熱海梅園は、 日本で最も早咲きの梅として有名です。

毎年11月下旬~12月上旬には、第一号の梅の花が開花します。

樹齢100年を越える梅の古木を含め、60品種・469本の梅が咲き誇り早咲き→中咲き→遅咲きと、

順番に開花。梅まつり期間中、梅を存分にお楽しみいただけます。

期間中、園内には足湯や土産店もオープン。 日によって熱海芸妓連演芸会や大道芸、歌謡ショー、

甘酒無料サービスなどのイベントを実施予定」と。

「 第80回熱海梅園 梅まつり

令和6年1月6日(土)~3月3日(日) 8:30~16:00 」と。

「 熱海まち歩きガイドの会 」が「臨時手荷物預かり所」を運営。

さらに、黄色のジャンパー姿で梅園入り口付近で無料ガイド活動を展開。

40分で園内をぐるっと一回り。園内の見どころをご案内してくれるとのこと。

この白梅は満開間近か?

「 初島漁師の丼合戦

2024年2月10日(土)~3月10日(日) 」

熱海港から定期船で30分!

リゾートアイランド”初島”で開催。

獲れたての海の幸を堪能できるグルメイベント「丼合戦」は、島の漁師が営む食堂を中心とした

島内の13店舗が、獲れたての地魚やイカ、エビ、伊豆の名産野菜アシタバなど、旬の食材を

ふんだんに使った思い思いの「オリジナルの丼ぶり」をふるまう、島を挙げての冬の

恒例グルメイベントであると。

老木梅の下に「 大塚実氏顕彰記念碑

熱海梅園は内務省の初代衛生局長であった長与専斎の提唱を受け、横浜の豪商・茂木惣兵衛氏が

私財を投じ、明治19年に開園したものです。爾来120余年の歳月が流れ、往時の優美な姿が

失われつつあった中、熱海由縁の実業家大塚実氏の私財提供を受けて、開園以来の大規模な工事が

行われ、清流初川の渓流を挟んで、晩秋の紅葉と早春の梅花、そして初夏の新緑と夏の夜に乱れ

飛ぶ蛍の光が、その景観美を競うという、新しい梅園に衣更えいたしました。

ここに熱海梅園を見事に再生させた大塚実氏へ心からの感謝の意を表するとともに、この梅園を

永く守り育んでゆくことを誓います。

平成二十一年十一月吉日

熱海市長 齋藤 栄」 」

花に近づいて。

蕾にも近づいて。

「熱海梅園」内の「初川」の流れ。

「案内標識」に従い進む。

「 熱海梅園のご案内

」。

ズームして。

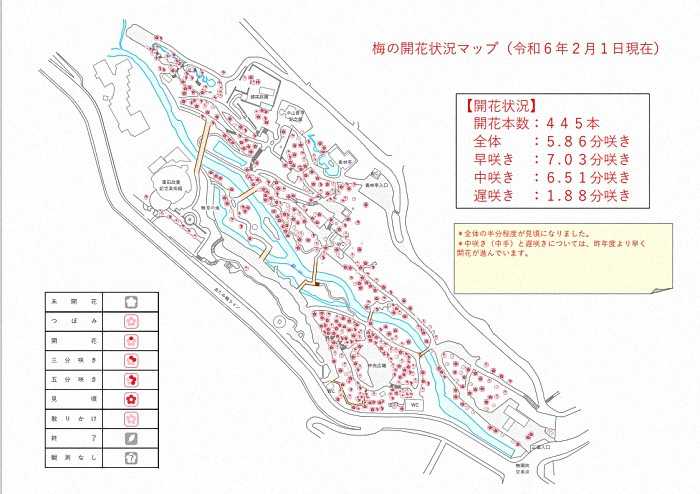

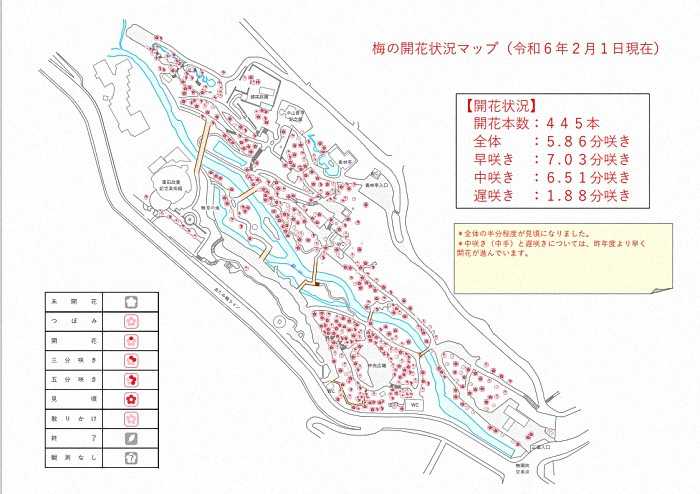

< 2024年梅の開花状況 >

ズームして。

< 2024年梅の開花状況 >

2/1現在 全体見頃

全体(60品種・全469本)445本開花 →5.86分咲

上記のうち

・早咲き(全270本)267本開花 →7.03分咲

・中咲き(全102本)100本開花 →6.51分咲

・遅咲き(全97本)78本開花 →1.88分咲

開花している品種

(早)矮生冬至、鴛鴦、小田原十郎、鹿児島紅、甲州最小、十郎、新冬至、玉牡丹、唐梅、

緋の司、未開紅など

緋の司、未開紅など

(中)青軸、青竜枝垂、梓弓、鶯宿、大盃、鬼桂花、呉服枝垂、御所紅、酔心梅、長束、

紅牡丹枝垂、満月枝垂、三吉野など

紅牡丹枝垂、満月枝垂、三吉野など

(遅)曙、思いのまま、見驚、白加賀、白滝枝垂、玉垣枝垂、月影、花香美、藤牡丹枝垂、

紅千鳥、養老、乱雪、佐布里梅など

「 中央広場 」から。

紅千鳥、養老、乱雪、佐布里梅など

「 中央広場 」から。

「 貫一お宮の梅 」。

手前は「 貫一の梅(白梅) 」。

「 貫一お宮の梅

金色夜叉 第七章

「 熱海は東京に比して温かきこと十餘度なれば、今日漸く一月の半を過ぎぬるに、

梅林の花は二千本の梢に咲き亂れて・・・・・宮は母親を連立ちて入來りぬ・・・・・」

明治の文豪尾崎紅葉の小説金色夜叉では、貫一とお宮とその母と、宮をよこどりした富山の四人の

初の出逢いが梅園です

初の出逢いが梅園です

貫一とお宮の梅はこれに因んで植えられたものです。

貫一の梅(白梅)・十郎梅

お宮の梅(紅梅)・紅千鳥」

「 貫一の梅 」に近づいて。

「 お宮の梅 」は未だ開花していなかったのでネットから。

貫一の梅が散るころに お宮の梅(紅千鳥) がさきだすそうです。

「 第14回全国梅サミット記念植樹 」。

「 献上梅 」。

12月23日の上皇さまの誕生日に、静岡県熱海市が毎年贈っている「献上梅」と。

ここにも「案内板」が。

「 松尾芭蕉の句碑 」。

『 梅が香に のっと日の出る 山路かな 芭蕉 』

【早春の夜明け方、山道を歩いていると、どこからか梅の香が漂って来た。折しも、山並みの

向こうから朝日がぬっと昇って来た】と。

松尾芭蕉の句碑

梅が香に のっと日の出る 山路かな

「梅が香に・・・・」の句は元禄七年、芭蕉が五十一歳の時、七部集の第六集として、門人が

発刊した「炭俵」の上巻に納められている。これは門人である「志太野波(やは)」、

「小泉狐屋(こや)」、「池田利牛(りきゅう)」、「服部乱雪(らんせつ)」等が、翁の旅立ちを

記念するための句会の席上、連句の主座として発句したもので、翁の「むめ(梅)が香にのっと

日の出る山路かな」のあとを、野波がすかさず「ところどころに雉の啼きたっ」と付けている。

その野波が「家晋請を 春のてすきに とりついて」と続け、これに芭蕉が

「上のたよりにあがる米の値」と付けている。

「上のたよりにあがる米の値」と付けている。

芭蕉が熱海に来たことがあるかは分からないが、梅園に隣接していた撫松庵(ぶしょうあん)の

高台から見た光景が思い描ける句である。

建立者 小松精一氏(熱海の先覚者の一人) {熱海温泉いしぶみ巡りより抜粋}。

紅梅も今が盛りと。

食べ物の売店も出店中。

美味しそうな「塩豆大福」、「よもぎ絵巻餅」。

満開に向かって。

梅園五橋と呼ばれるのは、漸佳(ざんか)橋、迎月(げいげつ)橋、雙眉(そうび)橋、

駐杖(ちゅうじょう)橋、香浮(こうふ)橋の5つ。

雙眉(そうび)橋 を見る。

駐杖(ちゅうじょう)橋は唯一朱色に塗られた 印象深い橋。

近づいて。

「 初川 」に生えているのは 山葵 であっただろうか。

2基の石碑が。

「武田鶯塘(たけだおうとう)」句碑。

「 錦浦観潮

夏 すでに 漲る(みなぎる)汐の 迅さかな 」。

「 澤田政廣記念美術館のお知らせ

令和5年12月22日(金)~令和6年4月21日(日)

物語や伝承を題材として制作された作品を中心に展示します。

澤田政廣のイメージから生まれた、描画と立体作品をご覧ください。」。

山葵田?の先に「 梅見の滝 」。

ズームして。

さらに。

滝の裏側に入って。

滝の裏側の通路。

大きな穴から落下する滝の姿を裏側から。

滝の裏側から出て、再び滝を斜めから。

正面から、モミジ越しに滝を見る。

香浮(こうふ)橋 。

「 茂木氏梅園記念碑 」の上部には「 茂木氏梅園記 」と。

「 茂木氏梅園記碑文の日本読

内閣総理大臣兼宮内大臣従二位勲一等伯爵 伊藤博文 篆額 」

「 茂木氏梅園記の要約

初代総理大臣 兼 宮内大臣従二位 伯爵 伊藤博文 篆額

温泉がよく病気に効くのは、ただその中に含まれている塩気や鉄精にばかり頼らず、 適当な

運動をするからである。 もし、一日中室にいて、温泉に浸かっていたら倦きもし、疲れもして、

養生にならない。

山に囲まれ、東南に海を臨む熱海は、温泉で知られている。人々は斜面を削って家を建て、そこに

住んでいる。また、東京から遠くなく、その上、気候が温暖なため冬から春にかけて多くの

都会人が来浴する。

住んでいる。また、東京から遠くなく、その上、気候が温暖なため冬から春にかけて多くの

都会人が来浴する。

私は、初めてこの地に足を運び、山を巡ってまちの西側を散策すると、起伏に富んだ景色のよい

場所を見つけた。そこは清流が乱石にぶつかり、その発する音は風雨のようで、分れたり、

合流しながら勢いよく葦藪(よしやぶ)の間を流れ下っている。

場所を見つけた。そこは清流が乱石にぶつかり、その発する音は風雨のようで、分れたり、

合流しながら勢いよく葦藪(よしやぶ)の間を流れ下っている。

清流の西側に松や檜がうっそうとした丘があり、そこに登って休んだ。振り返って見ると、

あたりはのどかに落ち着き、しばらく帰ることを忘れていた。

あたりはのどかに落ち着き、しばらく帰ることを忘れていた。

明治十八年(一八八五)四月、岩倉具視大臣の命令を受け、 噏

滊館を落成させた。私は、

「この地の温泉の効用は顕著であり、今、この館が完成して療養施設は備わったが、保養の場所が

ないのが残念である」と人々に説いた。そして、前に見つけた場所について話し、そこを造成する

ことを提唱した。

「この地の温泉の効用は顕著であり、今、この館が完成して療養施設は備わったが、保養の場所が

ないのが残念である」と人々に説いた。そして、前に見つけた場所について話し、そこを造成する

ことを提唱した。

すると、中山保次郎神奈川県議会議員が進んでこれに賛成し、横浜の茂木惣兵衛にもちかけた。

すると惣兵衛は喜んでこれに応じ、中山氏及び地元の日吉、小松、露木の諸氏と相談してその

事業に乗り出した。

すると惣兵衛は喜んでこれに応じ、中山氏及び地元の日吉、小松、露木の諸氏と相談してその

事業に乗り出した。

草木を伐採し、穢れを流し、地形にならって梅三千株や松・杉・楓・柳を植栽した。すると、

清流は益々清く、趣のある岩もたくさん出てきて、山水花木、四季の眺めも美しくなった。高みに

四阿をつくり、流れには小橋を架け、遊園の設備も整った。

清流は益々清く、趣のある岩もたくさん出てきて、山水花木、四季の眺めも美しくなった。高みに

四阿をつくり、流れには小橋を架け、遊園の設備も整った。

人々はここに集まり、酒を酌み、詩を吟じ、全てを忘れ、心なごみ、楽しむことができる。これで

こそ、初めて温泉養生の効用を完全に引き出したといえよう。

こそ、初めて温泉養生の効用を完全に引き出したといえよう。

梅を最も多く植えたので、「茂木氏梅園」といわれる。茂木氏は豪商であり、どんなことでも

できるだろうが、彼はそうせず、私財を投じてこの事業をおこない、それを私することなく

大衆のために開放した。実に偉いではないか。

できるだろうが、彼はそうせず、私財を投じてこの事業をおこない、それを私することなく

大衆のために開放した。実に偉いではないか。

さらに、この花木泉石の名勝は、単に風雅な遊びに適しているばかりでなく、国のために尽くして

いる人々の疲れを癒し、志気を壮大にし、発想をあらたにさせることができる。その効果は非常に

大きい。以上を記し、来園者に伝える。

いる人々の疲れを癒し、志気を壮大にし、発想をあらたにさせることができる。その効果は非常に

大きい。以上を記し、来園者に伝える。

明治ニ十年四月内務省衛生局長 兼 元老院議官従四位勲三等 長與専斎 撰

市河三兼 書

宮亀年 刻

【碑の裏側に】

茂木氏がこの園の造成に取り掛かると、横浜の平沼専蔵、朝田又七の両氏も資金を提供するなど

協力したことも伝えるべきだ。東京の庭師小川九兵衛が工事を監督した。もともとの天与の

地の利もあるが、工事が完成して眺めると、益々素晴らしく、工事にかかわった人々の努力や

苦労も忘れてはならない。このことも碑の裏側に氏名などを記し後世に伝える。

協力したことも伝えるべきだ。東京の庭師小川九兵衛が工事を監督した。もともとの天与の

地の利もあるが、工事が完成して眺めると、益々素晴らしく、工事にかかわった人々の努力や

苦労も忘れてはならない。このことも碑の裏側に氏名などを記し後世に伝える。

専斎又記す」

さらに奥に向かって進む。

可愛らしいスイセンに似て。

「 ペチコートスイセン 」と、

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[花] カテゴリの最新記事

-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩… 2024.06.10

-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩… 2024.06.09

-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その8) 2024.06.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.