PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

次に訪ねたのが「 中山晋平記念館

」。

「てるてる坊主」「肩たたき」「シャボン玉」などの作曲家。

当記念館は大正初期から、大衆音楽普及に大きな足跡を残した著名な作曲家中山晋平を偲び、

中山晋平が居住していた別荘を移築し保存しているのであった。

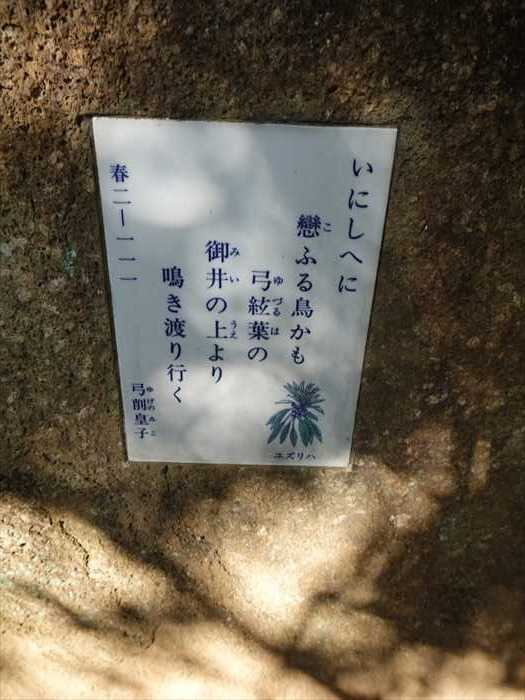

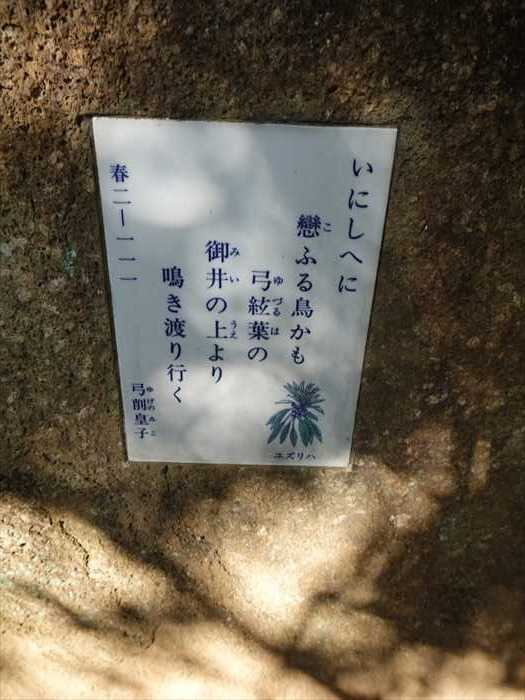

「 いにしへに 恋ふる鳥かも弓絃葉(ゆづるは)の 御井(みゐ)の上より 鳴き渡り行く 」

「 弓削皇子(ゆげのみこ) 」が「 額田王(ぬかたのおほきみ) 」に 送った歌 。

渡ってゆきます と。

「弓削皇子」は天武天皇の第六皇子で長皇子の弟。

この歌は持統天皇が吉野の宮に行幸された時に同行した弓削皇子が、大和(藤原京でしょうか)に

いる額田王に贈り与へた一首です。

この鳥は不如帰(ホトトギス)のことで、中国の古事に蜀の望帝が退位後に復位しようとしたが

死んで叶わずホトトギスとなり、「不如帰(帰るにしかず)」と鳴いているのだという伝説を

もとにしてのものだそうですが、その故事と天武天皇の在世当時の昔を偲ぶ想いを掛けて

詠んだ歌かと思われます。

天武天皇が生きていらっしゃったあの頃にはもう帰れないのだろうとの寂しい想いとともに、

天武天皇にゆかりの多い吉野の宮で、亡くなった天皇の魂を慰めようとする鎮魂の意思も

感じられますね。

天武天皇が「不如帰(帰るにしかず)」と鳴いている姿を感じ取ったのかも知れません…」

とネットから

「中山晋平記念館」案内板。

「 中山晋平記念館入口門 」を敷地内から。

こちらは 白いピアノ 。

西条八十・中山晋平がこのピアノで熱海節を作詞作曲した(昭和初期熱海で最初のピアノ)。

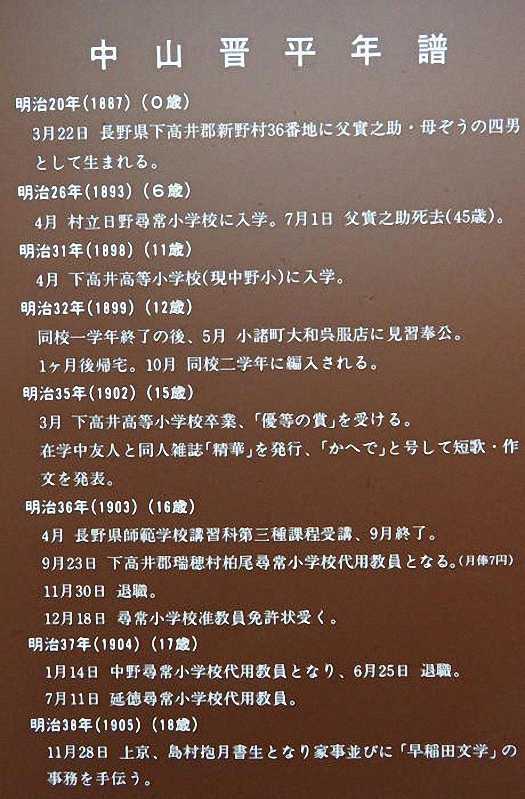

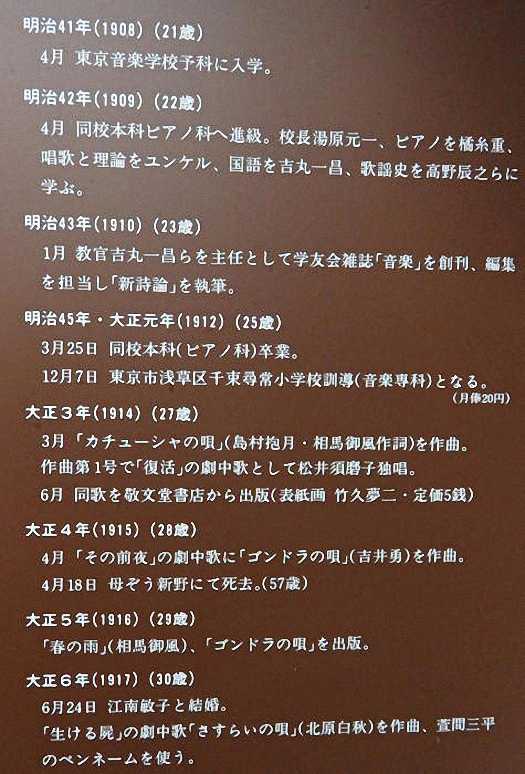

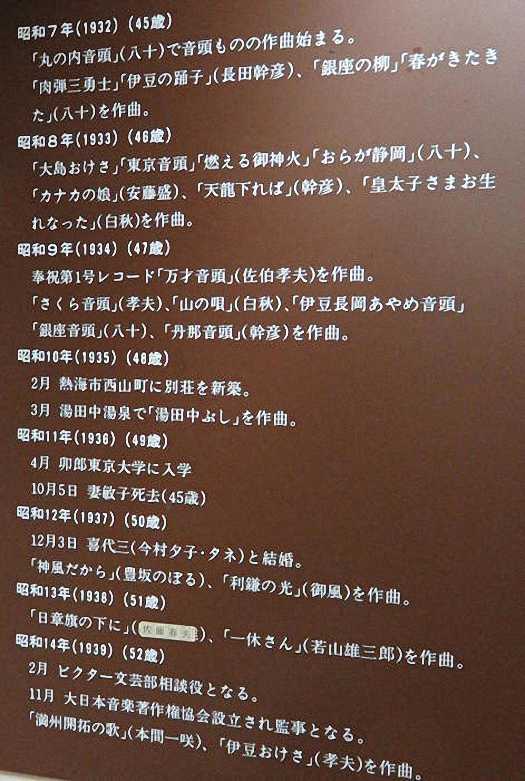

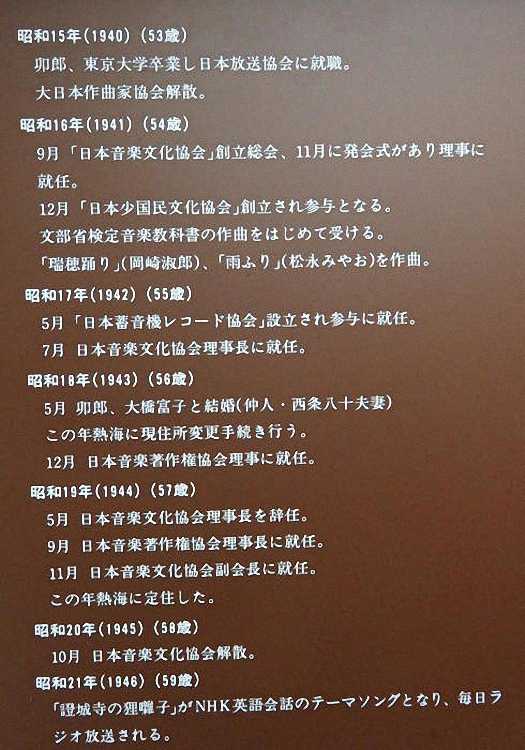

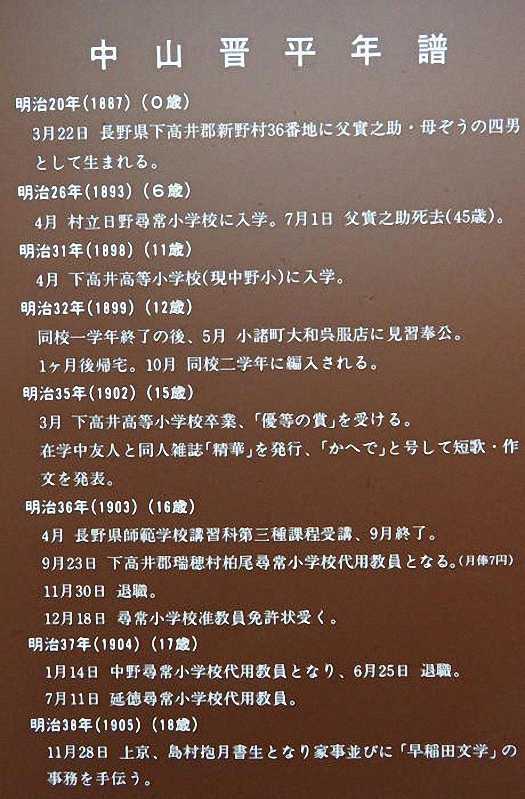

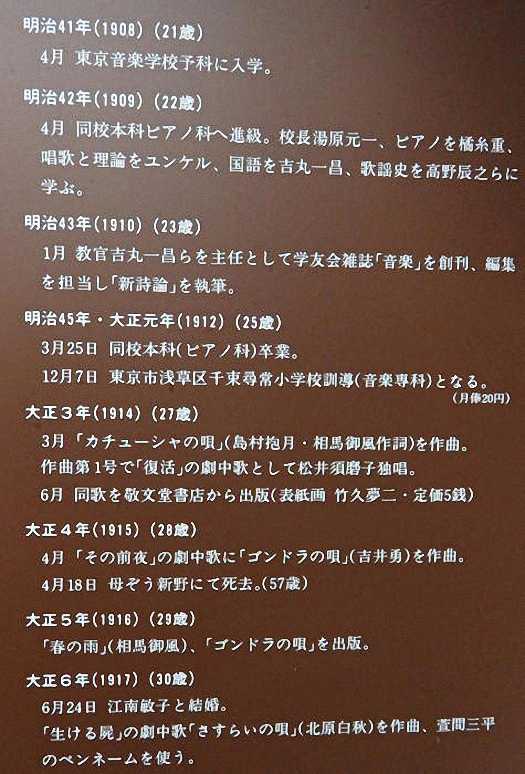

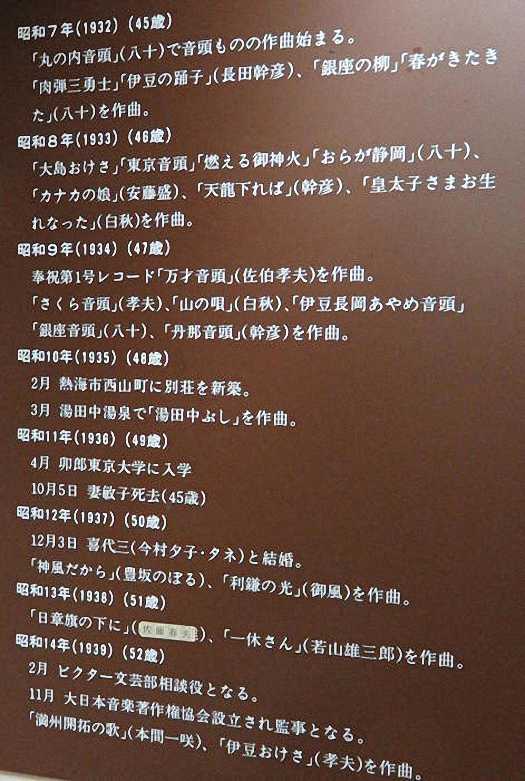

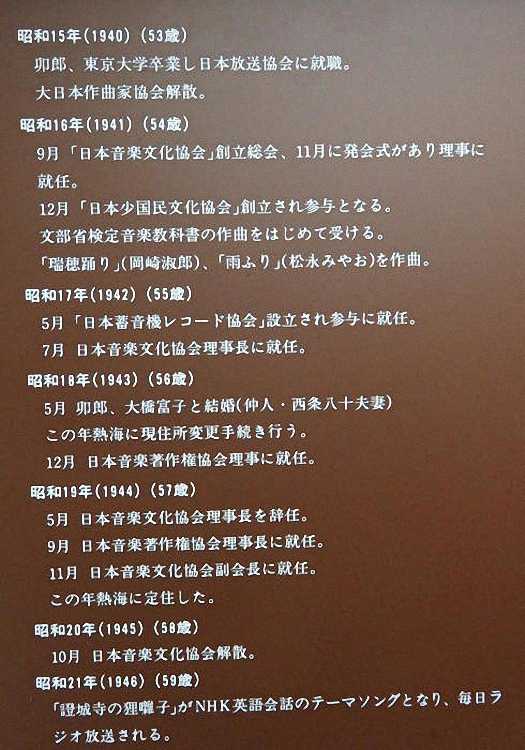

「 中山晋平年譜 」👈リンク。

「中山晋平記念館」 間取図 。

※大変貴重なビアノです。」

そして 。

「 カチューシャの唄 」 👈リンク の楽譜 の掛け軸。

長野市松代町清野947の林正寺境内にある松井須磨子演劇碑の拓本であると。

「 かみにねがーひを(ララ)かけーませうか 」

「 中山晋平 」の写真。

「中山晋平」の写真がいろいろと。

縁側の歪みのある大正ガラス?が。

1階の茶の間 。

妻・嘉子(新橋喜代三)も火鉢の前に座ったのだろう。

「妻・中山嘉子は、鹿児島でも評判の芸者で、それは美しい女性でした。

中山晋平とは昭和6年(1931)に出会い、晋平の勧めで上京して「小原良節」

「よさこい節」を 日本ビクターでレコーディング。同年に新橋芸者となり、昭和7年に

新橋喜代三( しんばし きよぞう)という芸名で、ポリドールの専属歌手となります。

昭和11年(1936)晋平の妻・敏子が病のため45歳で亡くなり、翌年に中山晋平と結婚、

引退します。この熱海の邸宅で晋平と共に暮らし、晋平の死後、日本ビクターの歌手として

復帰しましたが、熱海での暮らしを続けました。

昭和38年(1963)3月23日に病により59歳で他界。」とのネット情報。

和室6畳間には手火鉢があり鉄瓶が乗っていた。

箱階段の壁付きを6畳間から見る。

「箱階段」とは、木製の箱を段々に積み上げた形の階段。側面などに引き出しを付け、

箪笥(たんす)としても利用できるものが多い。近世初期には町屋に見られたが、特に2階建てが

建てられるようになった明治期に、町屋や農家で多く用いられた と。

解りやすい写真をネットから。

階段の下のスペースを有効利用して、引き出し等の収納場所として利用。

板欄間。

居間の東側に座敷があった。

8畳の広さで、雪見障子を隔てた東側と南側には縁側が設けられていた。

この床の間にも「 銀座柳の碑 」の掛け軸が。

座敷の付書院。

「 銀座柳の碑

西條八十 作

中山晋平 曲

「 植えてうれしい銀座の柳 江戸の名残りのうすみどり 吹けば春風紅傘日仐

けふもくるくる人道り 」。

この掛け軸は、長野県中野市の「中山晋平記念館」にある記念碑の拓本を表装したもの と。

テーブルの上にも様々な資料が展示されていた。

板欄間。

6畳間、8畳間前の縁側。

歪みのわかる大正・昭和前記を想い出すガラス窓。

洗面所・トイレ入口の扉も洒落ていた。

狭い「 箱階段 」から 二階へと上がる 。

この階段の下が収納スペース。

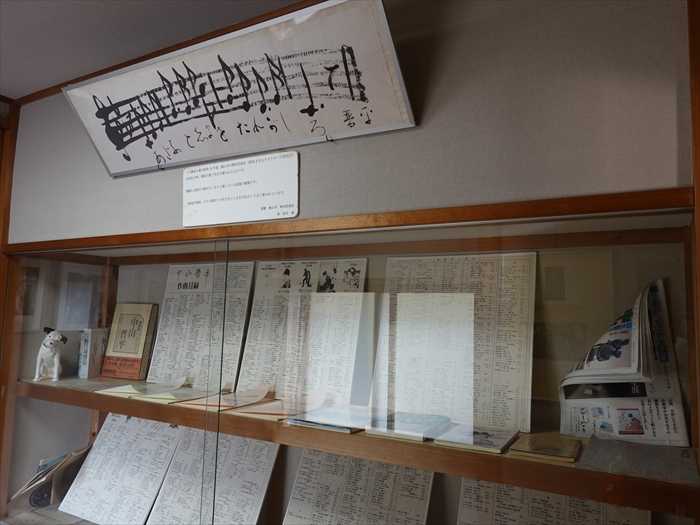

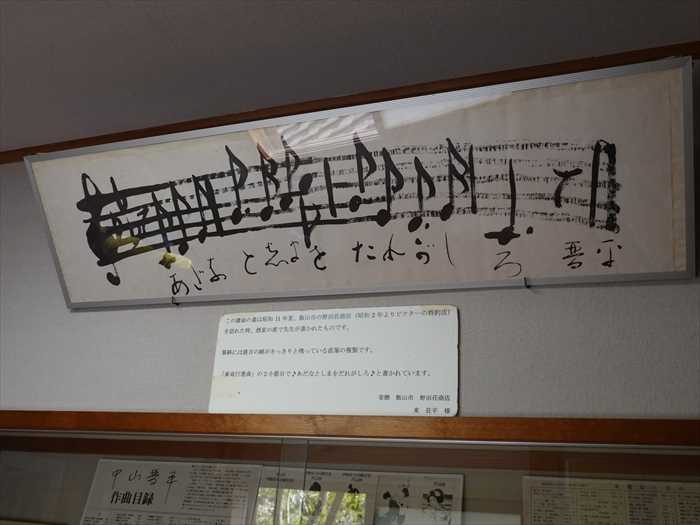

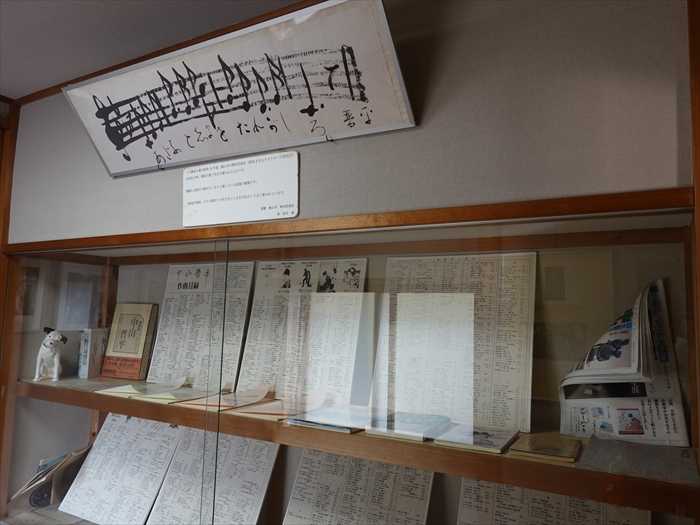

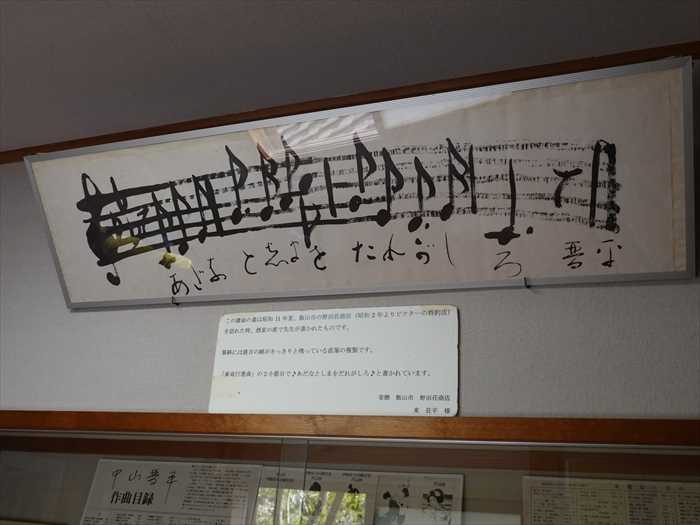

上部に「 東京行進曲 」👈リンク の直筆の楽譜の複製品。

「この譜面の書は昭和11年夏、飯山市の野田荘商店(昭和2年よりビクターの特約店)を訪れた時、

酒宴の席で先生が書かれたものです。

和室10畳の床の間を見る。

床の間の掛け軸。

「 三笠山には つつじが咲いて 赤き心もしげくなる 雨情 」。

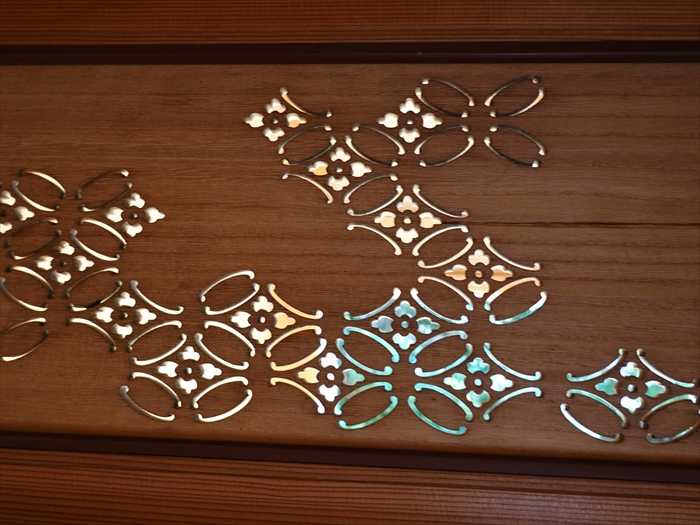

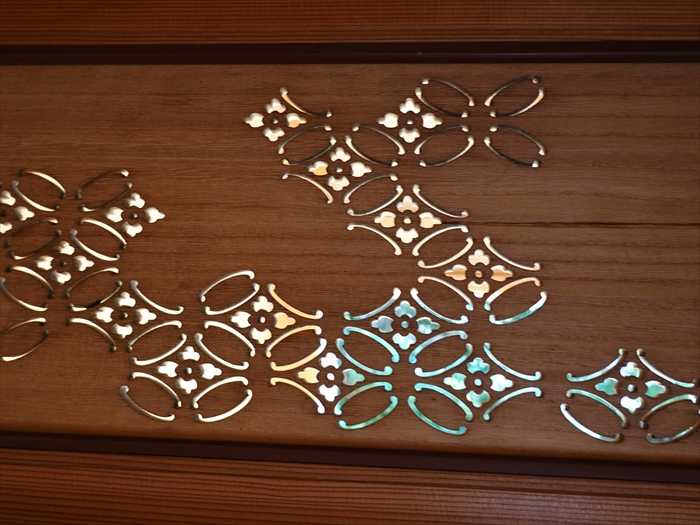

床の間の左の美しい組子の模様。

板欄間や障子の組子には、一階とは異なる、これも見事な意匠が施されていた。

しばし、寝転がっていたい眺め、空間であった。

近づいて。

2階にも縁側が。

「 中山晋平記念館入口門 」を2階から見下ろす。

1階に降りて。

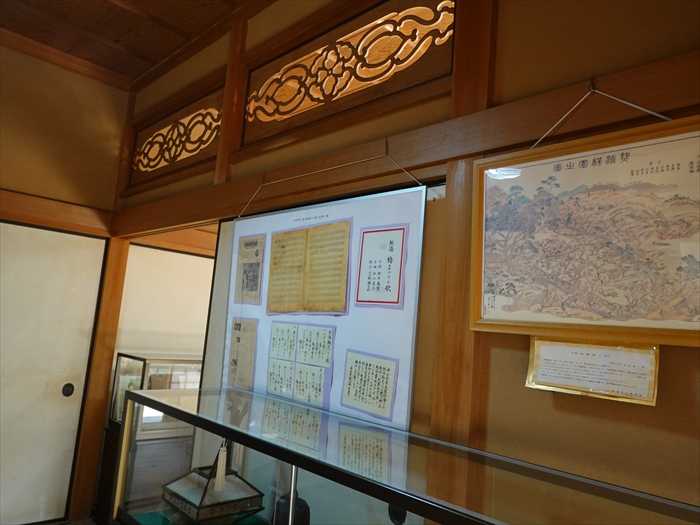

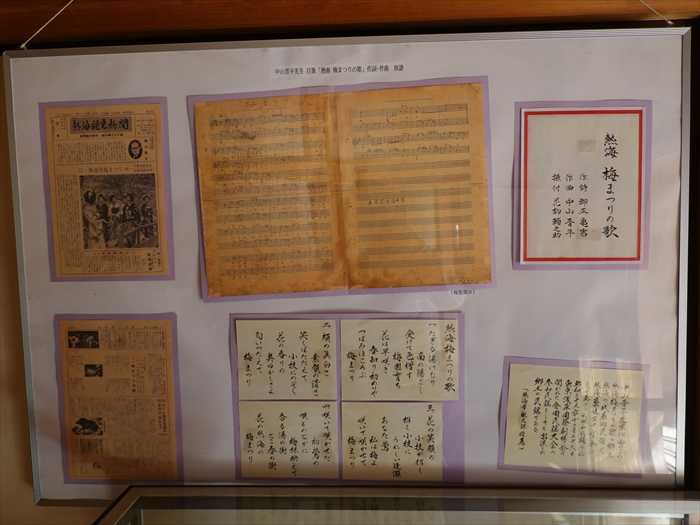

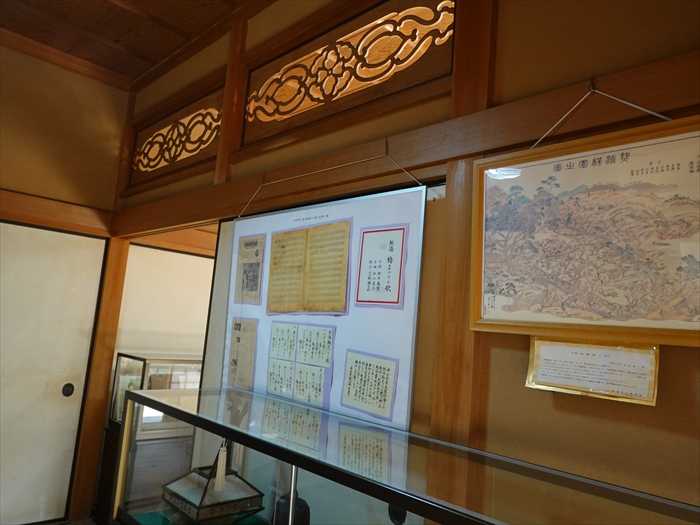

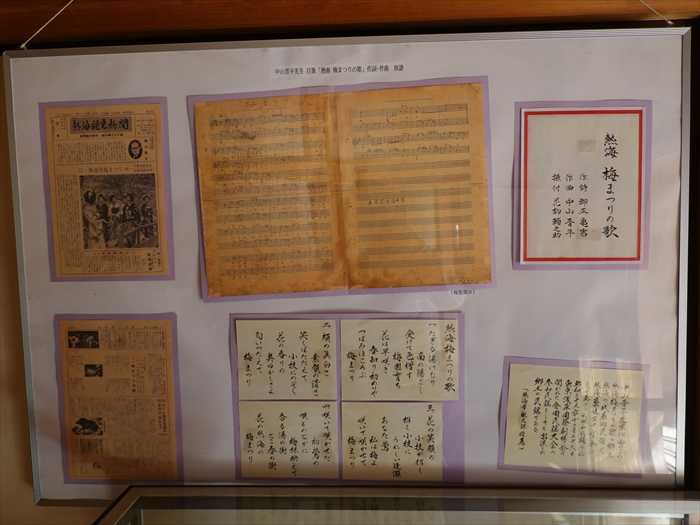

「熱海 梅まつりの歌」の楽譜、歌詞の展示コーナー。

この欄間の彫刻も見事であった。

「 熱海梅園之図 」。

「 中山晋平先生 自筆「 熱海 梅まつり歌 」👈リンク 作詞作曲 原譜 」。

1階の縁側を再び。

反対側を振り返ってズームして。

見事な縁側の天井の意匠。

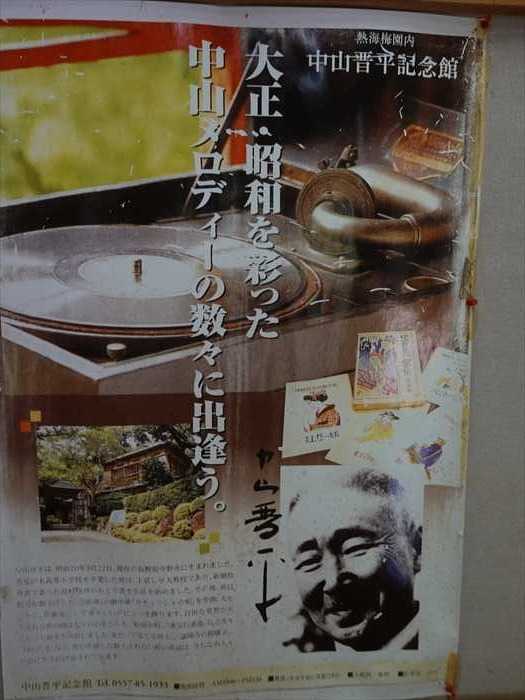

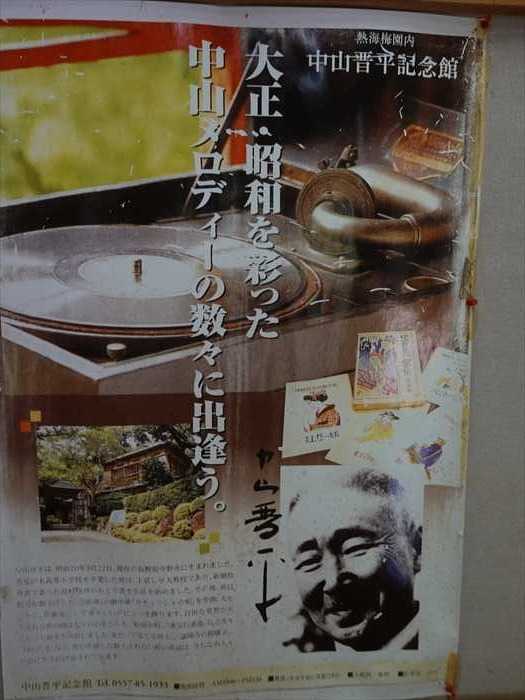

「 大正・昭和を彩った中山メロディーの数々に出逢う

外に出て、再び「中山晋平記念館」を振り返る。

門を出た左側にあったのが

「 中山晋平記念館碑 」

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「てるてる坊主」「肩たたき」「シャボン玉」などの作曲家。

当記念館は大正初期から、大衆音楽普及に大きな足跡を残した著名な作曲家中山晋平を偲び、

中山晋平が居住していた別荘を移築し保存しているのであった。

建物は、1944年に東京より戦災を逃れ疎開し移り住んだ、熱海市内の西山町に1935年に

建築されていた別莊を移築したもので、終の住処として、1952年に没するまでこの家で生活を

続けていたと。

主屋の西側に玄関棟が設けられていた。

建築されていた別莊を移築したもので、終の住処として、1952年に没するまでこの家で生活を

続けていたと。

主屋の西側に玄関棟が設けられていた。

「 いにしへに 恋ふる鳥かも弓絃葉(ゆづるは)の 御井(みゐ)の上より 鳴き渡り行く 」

「 弓削皇子(ゆげのみこ) 」が「 額田王(ぬかたのおほきみ) 」に 送った歌 。

渡ってゆきます と。

「弓削皇子」は天武天皇の第六皇子で長皇子の弟。

この歌は持統天皇が吉野の宮に行幸された時に同行した弓削皇子が、大和(藤原京でしょうか)に

いる額田王に贈り与へた一首です。

この鳥は不如帰(ホトトギス)のことで、中国の古事に蜀の望帝が退位後に復位しようとしたが

死んで叶わずホトトギスとなり、「不如帰(帰るにしかず)」と鳴いているのだという伝説を

もとにしてのものだそうですが、その故事と天武天皇の在世当時の昔を偲ぶ想いを掛けて

詠んだ歌かと思われます。

天武天皇が生きていらっしゃったあの頃にはもう帰れないのだろうとの寂しい想いとともに、

天武天皇にゆかりの多い吉野の宮で、亡くなった天皇の魂を慰めようとする鎮魂の意思も

感じられますね。

天武天皇が「不如帰(帰るにしかず)」と鳴いている姿を感じ取ったのかも知れません…」

とネットから

「中山晋平記念館」案内板。

「 中山晋平記念館入口門 」を敷地内から。

建物は木造二階建て、屋根は入母屋造銅板葺で、各階とも南・東面は一面ガラス張りに

なっていた。

玄関内部。

柱やそれに繋がる横柱に皮付丸太を使用し、数寄屋風としているのだった。

こちらは 白いピアノ 。

西条八十・中山晋平がこのピアノで熱海節を作詞作曲した(昭和初期熱海で最初のピアノ)。

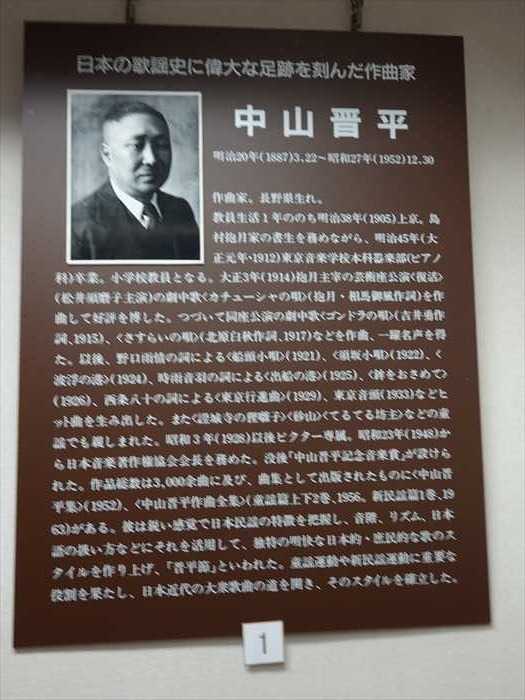

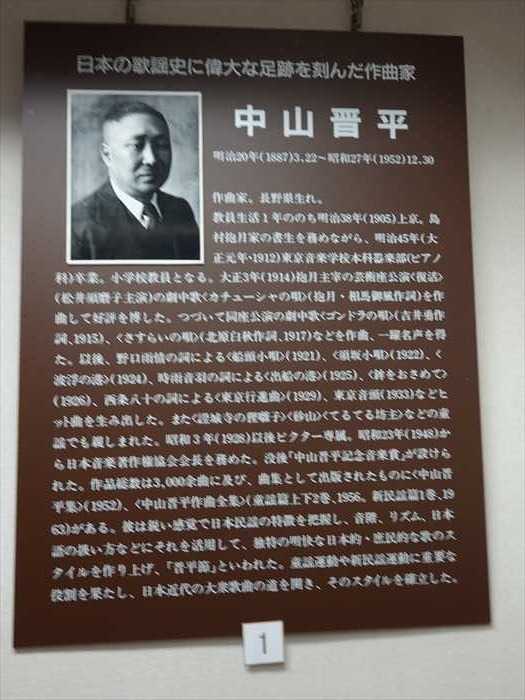

「 日本の歌謡史に偉大な足跡を刻んだ作曲家

中山晋平

明治20年(1877)3.22~昭和27年(1952)12.30」

作曲家。長野県生れ。

教員生活1年ののち明治38年( 1905)上京。島村抱月家の書生を務めながら、明治45年

(大正元年・1912)東京音楽学校本科器楽部(ピアノ科)卒業。小学校教員となる。

大正3年(1914)抱月主宰の芸術座公演<復活>(松井須磨子主演)の劇中歌<カチューシャの唄>

(抱月・相馬御風作詞)を作曲して好評を博した。つづいて同座公演の劇中歌<ゴンドラの項>

(吉井勇作詞、1915)、<さすらいの>(北原白秋作詞、1917)などを作曲、一躍名声を得た。

以後、野口雨情の詞によるく船頭小唄〉(1921)、(須坂小項〉(1922 )、<波浮の港>

(1924)、時雨音羽の詞による<出船の港> (1925)、く鉾をおさめて>(1926)、西条八十の詞

による<東京行進曲>(1929)、東京音頭(1933)などヒット曲を生み出した。

また<證城寺の狸囃子><砂山><てるてる坊主>などの童謡でも親しまれた。

昭和3年(1928)以後ビクター専属。昭和23年(1948)から日本音楽等作権協会会長を務めた。

没後「中山普平記念音楽賞」が設けられた。作品総数は3,000余曲に及び、曲集として出版された

ものに<中山晋平集>(1952 )、<中山晋平作曲全集>(童謡篇上下2巻、1956。新民謡篇1巻、

1963)がある。彼は鋭い感覚で日本民謡の特徴を把握し、音階、リズム、日本語の扱い方などに

それを活用して、独特の明快な日本的・庶民的な歌のスタイルを作り上げ、「普平節」と

いわれた。童謡運動や新民謡運動に重要な役割を果たし、日本近代の大衆歌曲の道を開き、その

スタイルを確立した。」

いわれた。童謡運動や新民謡運動に重要な役割を果たし、日本近代の大衆歌曲の道を開き、その

スタイルを確立した。」

「 中山晋平年譜 」👈リンク。

「中山晋平記念館」 間取図 。

玄関から上がり左に折れた玄関棟西側の和室は、広さ4畳半とこじんまりとしていた。

中山晋平が使用していたピアノや蓄音機が展示されていた。

この ピアノ

は、 中山晋平先生が昭和27年12月、熱海で逝去されるまで愛用されていたも

の。

このビアノは、中山普平先生が昭和27年1 2月、熱海で逝去されるまで愛用されていたものです。

「明治12年(1879)ニューヨーク・コーラー・アンド・チェイス社製で、

大正8年~10年ごろ購人されたものです。」

このピアノから生まれた曲は今でも歌い継がれている「船頭小唄丿(大正10年)、」

「しゃぼん玉」(大正10年)、「波浮の港」(大正13年)「あの町この町」(大正13年)

「東京行進曲」(昭和4年)、「東京音頭(昭和8年)等々で数多くの名曲が残されております。

そして 。

「 カチューシャの唄 」 👈リンク の楽譜 の掛け軸。

長野市松代町清野947の林正寺境内にある松井須磨子演劇碑の拓本であると。

「 かみにねがーひを(ララ)かけーませうか 」

「 中山晋平 」の写真。

「中山晋平」の写真がいろいろと。

縁側の歪みのある大正ガラス?が。

1階の茶の間 。

妻・嘉子(新橋喜代三)も火鉢の前に座ったのだろう。

「妻・中山嘉子は、鹿児島でも評判の芸者で、それは美しい女性でした。

中山晋平とは昭和6年(1931)に出会い、晋平の勧めで上京して「小原良節」

「よさこい節」を 日本ビクターでレコーディング。同年に新橋芸者となり、昭和7年に

新橋喜代三( しんばし きよぞう)という芸名で、ポリドールの専属歌手となります。

昭和11年(1936)晋平の妻・敏子が病のため45歳で亡くなり、翌年に中山晋平と結婚、

引退します。この熱海の邸宅で晋平と共に暮らし、晋平の死後、日本ビクターの歌手として

復帰しましたが、熱海での暮らしを続けました。

昭和38年(1963)3月23日に病により59歳で他界。」とのネット情報。

和室6畳間には手火鉢があり鉄瓶が乗っていた。

箱階段の壁付きを6畳間から見る。

「箱階段」とは、木製の箱を段々に積み上げた形の階段。側面などに引き出しを付け、

箪笥(たんす)としても利用できるものが多い。近世初期には町屋に見られたが、特に2階建てが

建てられるようになった明治期に、町屋や農家で多く用いられた と。

解りやすい写真をネットから。

階段の下のスペースを有効利用して、引き出し等の収納場所として利用。

板欄間。

居間の東側に座敷があった。

8畳の広さで、雪見障子を隔てた東側と南側には縁側が設けられていた。

この床の間にも「 銀座柳の碑 」の掛け軸が。

座敷の付書院。

「 銀座柳の碑

西條八十 作

中山晋平 曲

「 植えてうれしい銀座の柳 江戸の名残りのうすみどり 吹けば春風紅傘日仐

けふもくるくる人道り 」。

この掛け軸は、長野県中野市の「中山晋平記念館」にある記念碑の拓本を表装したもの と。

テーブルの上にも様々な資料が展示されていた。

板欄間。

6畳間、8畳間前の縁側。

歪みのわかる大正・昭和前記を想い出すガラス窓。

洗面所・トイレ入口の扉も洒落ていた。

狭い「 箱階段 」から 二階へと上がる 。

この階段の下が収納スペース。

上部に「 東京行進曲 」👈リンク の直筆の楽譜の複製品。

「この譜面の書は昭和11年夏、飯山市の野田荘商店(昭和2年よりビクターの特約店)を訪れた時、

酒宴の席で先生が書かれたものです。

筆跡には畳目の跡がきっきりと残っている直筆の複製です。

「 東京行進曲

」の2小節目で ♪あだなとしまをだれがしろ♪

と書かれています。

寄贈 飯山市 野田荘商店

東 在平 様」

和室10畳の床の間を見る。

床の間の掛け軸。

「 三笠山には つつじが咲いて 赤き心もしげくなる 雨情 」。

床の間の左の美しい組子の模様。

板欄間や障子の組子には、一階とは異なる、これも見事な意匠が施されていた。

しばし、寝転がっていたい眺め、空間であった。

近づいて。

2階にも縁側が。

「 中山晋平記念館入口門 」を2階から見下ろす。

1階に降りて。

「熱海 梅まつりの歌」の楽譜、歌詞の展示コーナー。

この欄間の彫刻も見事であった。

「 熱海梅園之図 」。

「 中山晋平先生 自筆「 熱海 梅まつり歌 」👈リンク 作詞作曲 原譜 」。

1階の縁側を再び。

反対側を振り返ってズームして。

見事な縁側の天井の意匠。

「 大正・昭和を彩った中山メロディーの数々に出逢う

中山晋平は、明治20年3月22日、現在の長野県中野市に生まれました。

苦労の未高等小学校を卒業した彼は、上京し早大教授であり、新劇指導者であった島村抱月の

もとで書生生活を始めました。その後、彼は抱月が旗上げした「芸術座」の劇中歌

「カチューシャの唄」を作曲、大ヒットし、作曲家として華々しいデビューを飾ります。

自由な発想から生まれる彼の曲は人々の心をとらえ「船頭小頃」、「東京行進曲」など次々

もとで書生生活を始めました。その後、彼は抱月が旗上げした「芸術座」の劇中歌

「カチューシャの唄」を作曲、大ヒットし、作曲家として華々しいデビューを飾ります。

自由な発想から生まれる彼の曲は人々の心をとらえ「船頭小頃」、「東京行進曲」など次々

にヒット曲を生み出しました。また「てるてる坊主」、「証城寺の理囃子」、「肩たたき」など、

彼が作曲した数えきれない程の童謡は、今もなお人々の心に生き続け愛されています。」

彼が作曲した数えきれない程の童謡は、今もなお人々の心に生き続け愛されています。」

外に出て、再び「中山晋平記念館」を振り返る。

門を出た左側にあったのが

「 中山晋平記念館碑 」

当記念館は、大正初期から大衆音楽の普及に大きな足跡を残した著名な作曲家中山晋平の

別荘として昭和十年に市内西山町に建築され、昭和十九年空襲が激しくなったのを契機に

本市に移住し、この町を愛して昭和二十七年亡くなるまでの間、作曲活動をしていた建物を

日本ビクター株式会社より寄贈を受けて、平成三年四月、中山晋平が居住していた当時

そのままの姿でこの梅園に移築したものです。

熱海市」

別荘として昭和十年に市内西山町に建築され、昭和十九年空襲が激しくなったのを契機に

本市に移住し、この町を愛して昭和二十七年亡くなるまでの間、作曲活動をしていた建物を

日本ビクター株式会社より寄贈を受けて、平成三年四月、中山晋平が居住していた当時

そのままの姿でこの梅園に移築したものです。

熱海市」

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.16

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.