2014年11月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

11月のおしゃれ手紙:忙しい

春は桜で忙しいが、秋は紅葉で忙しい。そのうえ、仕事も忙しい。そんなおり、羽生結弦のケガ。ゆづ、早くよくなって・・・。■2014.11月に見た映画■*ジャージー・ボーイズ*まほろ駅前狂騒曲*天才スピヴェット■書きのこしたネタ■*皇帝ダリア*ゆづ(羽生結弦)*熊の棲む森*四国ネタ*電気自動車*「ビッグイシュー」*ごんご*「定年男のための老前整理」*ニコニコ動画*ダウントン・アビー*「大阪人の格言」*警察のポスター*小浜島・・・漂着ごみ*は行とぱ行の歴史*渡し舟*西行寺*娘の引っ越しの荷物が多いことと簡素な引っ越し*街で見つけたデザイン。*白虎隊の歌*「君をだいて」*「とっさの方言」*からほり御屋敷再生複合ショップ「練」*近つ飛鳥*近つ、遠つ*キラキラネーム*和泉市の美術館*もっと緑が欲しいのだ!(駐車場)*みどり学*あさぶら*小説「アーレンガート」*「北極星」*アルミ缶エコ*江戸時代、和歌山の防災意識*子供と春の花と桜・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.30

コメント(0)

-

霜月の頃2014

霜月のころ、■根来寺■を過ぎて、*粉河寺*にたづねいることはべりしに、心細く住みなしたる寺あり。土塀の崩れたるところも、あはれなり。かくてもあられけるよと、あはれに見るほどに、かなたの庭に、大きなる山茶花の丸く切りたる姿に少しこと冷めて、この木なからましかばとおぼえしか。 根来寺に行った日、粉河寺にも行った。粉河寺の隅ににある十禅律院という寺は、私たち以外に誰もいない静かな所だった。土塀の崩れ感もよい。こうでなくてはと思って、見ると山茶花の木が、スパイラルに切ってあった。こんな切り方をして・・・と、いささか興ざめして、この木さえなければと、思ったことだ。■粉河寺(こかわでら)は、■和歌山県紀の川市粉河にある天台系の寺院。西国三十三所第三番札所。山号は風猛山(ふうもうざん、かざらぎさん)。宗派は天台宗系の粉河観音宗総本山。本尊は、千手千眼観音菩薩。伝承によれば創建は宝亀元年(770年)、大伴孔子古(おおとものくじこ)によるとされる。「十禅律院」は、粉河寺のひとつ。粉河寺では、写真のサザンカ以外にも、沢山刈り込んだ木があり、寺には場違いの雰囲気だった。■徒然草■神無月のころ、栗栖野といふ所を過ぎて、ある山里にたづね入ることはべりしに、はるかなる苔の細道を踏み分けて、心細く住みなしたる庵あり。木の葉に埋もるる懸悟のしづくならでは、つゆおとなふものなし。閼伽棚に菊・紅葉など折り散らしたる、さすがに住む人のあればなるべし。 かくてもあられけるよと、あはれに見るほどに、かなたの庭に、大きなる柑子の木の、枝もたわわになりたるが、周りをきびしく囲ひたりしこそ、少しこと冷めて、この木なからましかばとおぼえしか。(第十一段) (現代語訳) (陰暦)十月ごろ、栗栖野というところを通ってある山里に人をたずねて分け入ることがありましたところ、遠くまで続く苔の生えた細い道を踏み分けていくと、もの寂しいようすで住んでいる草庵がある。木の葉に埋もれる懸樋のしずくの音以外には、何一つ音を立てるものがない。閼伽棚に菊や紅葉などの枝を折ってあるのは、やはり住む人がいるからなのだろう。 このようにしても住んでいられるのだなあと、しみじみ見ているうちに、むこうの庭に、大きなみかんの木で枝もたわむほど実のついているのが、(その)周りを厳重に囲ってあったのには、いささか興が冷めて、この木がなかったならば(どんなによかったろうに)と思われたことであった。 ■神無月のころ:東京駅■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.28

コメント(0)

-

昔語り:風呂を直す

「風呂を直そう!」ある日、父さんが言いました。私の家の風呂は、風呂桶も、洗い場も、窯も壊れていたのでした。だから、近所で「もらい湯」をしていたのですが、父さんが直すことにしました。 「山へ行くから準備をしなさい。」と父さんは言います。さっそく、家中みんなで、行く用意をしました。 車力(しゃりき)と、父さんの呼ぶ、荷車を引っ張って、家から30分ほどのところにある山に着きました。この山の土は、粘りがあって、窯を作るのに、いいのだそうです。 「さあ、掘ろう。」 父さんは、さっそく、鍬で土を掘り起こします。私たちは、それを、集めて、持って来た、紙袋に入れます。これで、壊れている風呂の窯を父さんが直すのです。しばらくすると父さんは、木の枝を採りにかかります。 父さんの親指とひとさし指を丸めたくらいの太さの木の枝をきります。この木の枝で、体を洗う場所を直すのです。 土と木を車力(しゃりき)に積み込みました。「さあ、家に帰って、風呂を直そう。うちにも風呂が沸かせる。」と父さんが嬉しそうに言いました。 父さんの嬉しそうな顔を見て、みんなも、思わず笑いました。 家に帰ると父さんは、持って帰った土で、風呂のクドを直します。クドとは、かまどのことで、うちでは皆、クドと呼んでいました。父さんは、どうやれば、火がよく燃えるクドになるのか知っています。台所のクドも父さんが作ったものです。クドが出来ると、洗い場を作ります。洗い場になる地面にトタン板を敷きます。お湯を使う時、地面にしみ込んでしまわないようにです。トタンに落ちたお湯は、太い竹を割った樋(とい)を伝って流れるのです。トタン板の少し上に山から切って来た細めの木を並べ体を洗う場所を作ります。こうすると、体を洗った時のお湯が、木と木の隙間からトタン板に落ちるのです。こうして、父さんはクドと洗い場を作りました。木の風呂桶は、桶屋さんが、修理してくれました。これからは、寒い夜に風呂をもらいに行かなくてもいいのです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 「大きな森の小さな家」にはじまって、 「大草原の小さな家」・・・・と続く ローラ・インガルス・ワイルダーのお話は大好きです。で、今日は、ローラ風に書いてみようと思ったけど、はぁ・・・。これから、仕事が忙しくなるので、今日は、家のこともしなきゃ。その前に、ゆっくり、お風呂に入ろう。 昨日は、仕事から帰ったのが、遅かったので、お風呂に入る気もしなかったもん。寒い日のお風呂は、ご馳走。■2002.11.23に加筆しました。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.26

コメント(0)

-

和歌山県:根来寺

11月24日(祝)。紅葉を見に■根来寺■に行った。■根来寺は■室町時代末期の最盛期には坊舎450(一説には2,700とも)を数え一大宗教都市を形成し、寺領72万石を数え、根来衆とよばれる僧衆(僧兵)1万余の一大軍事集団を擁した。根来寺僧によって種子島から伝来したばかりの火縄銃一挺が持ち帰られ、僧衆による鉄砲隊が作られたり、織田信長、羽柴秀吉、徳川家康とも因縁の深い寺も、今では、静かに晩秋の陽光を浴びていた。夕陽を浴びる紅葉!!ん??、あれは何??と気になったので近づいてみた。わー!!お墓!!近寄ってよく見ると「根来無縁」と書いてある。根来寺に関係のある無縁仏の墓なのか?室町時代から続いているだけに、古そうな石仏もある。ひとつ欲しい!! 以前、白州次郎・正子の家■武相荘(ぶあいそう)■に行った時、敷地内に古そうな石仏があったのが忘れられない。私のようなふとどき者がいるから、仏像の盗難が絶えないのだろう。まあ、うちは、石仏があっても、置く庭がないんだけどね。(ノД‘) ■根来寺■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.25

コメント(0)

-

晩秋の和歌山

11月24日(祝)。暮れてゆく秋を見ておこうと、夫と和歌山へ行った。あえて高速道路を選ばず、細い山道の峠を越えて行く。途中、家も途切れた所に2軒の店がある。その家のそばにあった柿の木。たわわに実をつけているが、実が小さく、商品価値のない柿は、誰もとらないようだ。こんな柿の木が山のあちこちに残っている。輸入物の珍しい果物よりも、日本で、地元で出来る果物を食べるの方が二酸化炭素の排出が少ないからいいのにな・・・。根来寺に行った。■根来寺■室町時代末期の最盛期には坊舎450(一説には2,700とも)を数え一大宗教都市を形成し、寺領72万石を数え、根来衆とよばれる僧衆(僧兵)1万余の一大軍事集団を擁した。また、根来寺僧によって種子島から伝来したばかりの火縄銃一挺が持ち帰られ、僧衆による鉄砲隊が作られた。織田信長とは石山合戦に協力するなど友好関係を築いたが、信長没後、羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄の戦いにおいて徳川方に通じ留守の岸和田城を襲ったほか南摂津への侵攻を図ったことで秀吉の雑賀攻めを招くこととなった。 生産地となった近在の雑賀荘の鉄砲隊とともに秀吉方に抵抗するが各地で敗れ、天正13年(1585年)、秀吉軍は根来寺に到達。大師堂、大塔など数棟を残して寺は焼け落ちた。根来寺における戦いでは寺衆はほとんど抵抗を行わなかったため焼き討ちの必要性は薄く、炎上の原因は、秀吉による焼き討ち、寺衆による自焼、兵士による放火など多説あるが、定かではない。 大坂の陣で豊臣家を滅びた後、徳川家康によって秀吉が鶴松を弔うために建立した祥雲禅寺が根来寺に寄進された。江戸時代には紀州徳川家の庇護のもと一部が復興された。この写真は、上の写真の反対側からうつしたもの。今回で2回目だけれど、なんか、すごい歴史のあるお寺。さあ、中に入ってみよう。 ■根来寺■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.24

コメント(0)

-

天才スピヴェット★キュート

■天才スピヴェット:あらすじ■♪音が出ます!!泣き方だけが、わからない。アメリカ北西部のモンタナで牧場を営む父(カラム・キース・レニー)と昆虫博士の母(ヘレナ・ボナム=カーター)、アイドルを夢見る姉(ニーアム・ウィルソン)に囲まれ暮らすスピヴェット(カイル・キャトレット)は、10歳にして天才科学者だが、なかなか家族からは理解されずにいるのが悩みの種だった。双子の弟が死んで以来家族それぞれの心にぽっかり穴があいてしまっていた。ある日、アメリカを代表する研究機関であるスミソニアン学術協会から、スピヴェットが最も優れた発明に贈られるベアード賞を獲得したという連絡が入る。認められることの嬉しさを噛みしめながら、スピヴェットは東部にあるワシントンDCで開かれる授賞式に向かうため家出を決意。大陸横断の冒険の中で、スピヴェットは様々な人と出会いながら本当に大切なものに気付いていく。なんてかわいい主人公!!T・Sスピヴェット役の子どもの可愛さよ!!小さくて、細くて、天才だけれど学校を休んではいけないと思っているところが普通のこ。天才なのにトランクの荷物をつくるのがヘタ。大きなトランクを重そうに持っているところなど、ほほえましい。 「ホーム アローン」のマコーレー・カルキン君を思い出すようなシーンがあった。飛び出す絵本とT・Sの案内で物語が始まる。展開が変わると絵本で安内してくれる。また、所々にイラストが入って、それがこの映画独特の雰囲気を作っている。「アメリ」や■ミックマック■の監督、ジャン=ピエール・ジュネ監督の最新作。プロデュースをした■ぼくを探しに■も色使いがかわいかったが、今回もチラシを見たとたんに行きたいと思わせるキュートな色使いだ。作品もキュート!!ところで、名前にT・Sってありなのがビックリ!日本人の名前で松山ケンイチをマツケンというみたいなのかな??・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.23

コメント(0)

-

バーナード・リーチ 日本絵日記:用の美

東西の伝統を融合し、独自の美の世界を創造したイギリス人陶芸家リーチ。昭和二十八年、十九年ぶりに訪れた第二の故郷日本で、浜田庄司・棟方志功・志賀直哉・鈴木大拙らと交遊を重ね、また、日本各地の名所や窯場を巡り、絵入りの日記を綴る。随所にひらめく鋭い洞察、真に美しいものを見つめる魂。リーチの日本観・美術観が迸る興趣溢れる心の旅日記。 「民芸」という言葉を御存知だろうか?■民芸とは■日常的に使われる工芸品のこと。元は民衆的工芸の略。1925年、柳宗悦を中心とし、陶芸家の河合寛次郎、濱田庄司らによって提唱された造語。民芸運動とは、日常的な暮らしの中で使われてきた手仕事の日用品の中に「用の美」を見出し、活用する日本独自の運動。バーナード・リーチは、日本の民芸のもっとも良き理解者だ。「バーナード・リーチ 日本絵日記」は、昭和29年2月からよく29年10月までの1年半の日記。 彼は多くの人々に熱烈に歓迎された。そんな彼は、絵を描いてそのお礼とした。時折、困ったことがあったようだ。それは、背の高い彼が、日本人の体格も合わないで、机などのサイズが合わず困ったこと。■9月15日■の日記に書いている。また、一日に何回も、何回も、靴を脱いだり履いたりしなければならないことは、日本人の私たちにとっては当たり前でも、リーチには、大変なことだったようだ。陶器の産地を見に行くことは、彼の楽しみであったろうけれど、今のように交通が発達していない戦後間もなくでは大変だっただろう。各地での講演会、食事会、勉強会・・・。休む間もなく動いていたので体調を崩したりしている。「民芸」は「用の美」を目指しているのものと私は理解している。「用の美」とは、飾り立てるのではなく、必要なものだけを残した用具だ。奇をてらった食器など、見るにつけ、「用の美」という言葉を思い出す。 ■湯桶(ゆとう)■ ■片口■などがうちにある、用の美の代表。何も足さない、何も引かない・・・。「バーナード・リーチ 日本絵日記」には、私が、そうだ、そうだと思わず心でうなずく箇所がある。時折、書きぬいてみよう。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.22

コメント(0)

-

一泊・滋賀県:ヴォーリーズの建築を訪ねる

■10月28日~29日■と一泊で滋賀県に行った。そこで、今年がヴォーリーズの没後50年と知った。ヴォーリーズは、日本中に1500以上の建築物を設計するなど、建築家として知られれいるがキリスト教の伝道、製薬販売事業などマルチに活躍した。上の写真は、京都の鴨川沿いに建つ、ヴォーリーズの建築。関西にはヴォーリーズの建築が多い。近江八幡も、ヴォーリーズが暮らした場所なので、建築が多くある。普段は、見せない建築も、没後50年ということで見ることが出来る。池田町洋風住宅街も今回は中に入ることが出来た。今では、誰も驚かないが、100年ほど前、ずらりと並んだ洋風建築は、当時の人を驚かせたことだろう。洋風建築を建てた家の主は、母親を呼び寄せた。しかし、母親は、椅子の暮らしには慣れず、屋敷内に日本家屋を建てたという。この洋風建築群で一番気にいったのは、レンガ塀。近寄って見ると、レンガの形がいびつだ。ヴォーリーズは、使い物にならないと、はねられたレンガを使ったという。少しゆがんだり、形が不規則であるがゆえのアジのある美しさがあった。■ヴォーリーズ■ヴォーリズは明治38年に八幡商業高等学校の英語教師として来日し、昭和39年に83歳の生涯を終えるまで彼は近江八幡市に留まり、キリスト教の伝道とその主義に基づく社会教育、出版、医療、学校教育などの社会貢献活動を続けました。そしてこれらの事業を経済的に支えるべく多くの人々と力を合わせ、建築設計会社やメンソレータム(現メンターム)で知られる製薬会社などの企業活動を展開していきました。 生涯、個人資産を持たなかったヴォーリズの精神は、今の近江八幡市に脈々と流れており、全国の様々な方や団体もヴォーリズの精神、事業等を受け継いで活動しています。■朝鮮人街道■10月28日■ルネ・ラリックの成田美術館■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.20

コメント(0)

-

一泊・滋賀県:朝鮮人街道

■一泊で滋賀県に行った。■29日に、私は、夫と別行動で、ひとりで、近江八幡の町を見て廻った。道を歩いていると「旧朝鮮人街道」という目印があった。帰ってから調べてみると、次のようにあった。江戸時代に、東国と京都を結ぶ道「中山道」があるが、それとは別に■「朝鮮人街道」■と呼ばれる街道がある。豊臣秀吉の朝鮮侵略以後、断絶が続いていた日朝関係の回復を願った徳川家康は、対馬藩を通じて朝鮮へ幾度と使者を送り、国交の回復に努めました。紆余曲折があったものの、慶長12年(1607年)、正式に使節を迎え入れることとなり、以後、文化8年(1811年)までの間、計12回の通信使が日本にやってきました(12回目は対馬で聘礼が行われたため、漢陽~江戸は11回)。通信使の一行はソウルを出発しプサンより海路で対馬から瀬戸内海、淀川から京都へ到着、その後は陸路で中山道・東海道を通過し江戸を目指すという行程でその長さは約2000kmに及び、その期間は往復で約1年もの歳月を費やしました。しかしながら、この長い道のりの中で「朝鮮人街道」と呼ばれるのは、不思議ながら現在の野洲町小篠原から安土・八幡を経て彦根市鳥居本までの約40kmに限られています(滋賀県内での通信使の行程は基本的には京都を発ち、大津で食事、守山で宿泊、翌日は、八幡で食事、彦根で宿泊という行程)。織田信長が開いた「浜街道」は、関ヶ原の戦いで勝利をおさめた徳川家康が京都上洛時に用い、「朝鮮人街道」として朝鮮通信使が通った。参勤交代には、使ってはいけない道だったのだそうだ。10月28日■ルネ・ラリックの成田美術館■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.17

コメント(0)

-

まほろ駅前狂騒曲★瑛太と松田龍平

■まほろ駅前狂騒曲:あらすじ■♪音が出ます!!俺たちただの便利屋ですから!東京の郊外にある治安がいいとは言えないまほろ駅前で便利屋を営む多田啓介(瑛太)のもとに中学時代の同級生・行天春彦(松田龍平)が転がり込んでから3年目、多田便利軒には相変わらずあくが強い客や奇妙な依頼が舞い込んでいた。これまで会ったことのなかった行天の実子・はるの子守り代行や元新興宗教団体の隠密調査に骨を折るうちに、かつてない危機に見舞われる……。 2011年5月に■まほろ駅前多田便利軒■を見たが、続編を見たいと思っていた。その後、テレビでドラマも作られている。前回の感想で、「便利屋をしている多田啓介(瑛太)に突然現れて、泊めてという行天春彦(松田龍平)。 普通なら泊めないし、私なら1泊だけにしてもらう。」と書いたが、多田啓介(瑛太)には、行天春彦(松田龍平)に負い目があったということが分かった。前にも言っていたのかな?前回、心に染みるセリフがたくさんあった。*犬は必要とされる人に飼われるのが一番いい。*誰かに必要とされるってことは、誰かの希望になるってことでしょう。*お母さんは、お前が望むように愛してくれないかもしれない。でも、お前は、これから、沢山の人を愛せるんだよ。 今回も、子どもを極端に嫌う行天春彦(松田龍平)に、無断で子どもを預かる仕事を受けた、多田慶介に対して言う言葉が心に残った。*愛されて育ったヤツは、残酷だな・・・。行天春彦(松田龍平)は、虐待を受けて育ったトラウマがあるのだ。行天の子どもの頃のエピソードもあり、なぜ暗い顔をしているのかが分かったような気がする。前回の映画で、多田が妻と別れた理由は、分かった。今度は、行天が離婚した理由が分かった。多田は、優しくて働き者だから、是非、幸せな結婚をして欲しいと思いながら、そしたら、この物語が終わると思う、勝手な私。この映画は、瑛太と松田龍平のコンビ。そして、今回は、かわいい女の子が出ていた。かわいい!!・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.14

コメント(0)

-

ジャージー・ボーイズ★3度目

■ジャージー・ボーイズ:あらすじ■♪音が出ます!!成功から一番遠い場所で、伝説は生まれた・・・。ニュージャージー州の貧しい地区に生まれたフランキー・ヴァリ(ジョン・ロイド・ヤング)、ボブ・ゴーディオ(エリック・バーゲン)、ニック・マッシ(マイケル・ロメンダ)、トミー・デヴィート(ビンセント・ピアッツァ)。希望のない町に生まれた4人は、自分たちの音楽だけで夢のような成功をつかみ取る。彼らはザ・フォー・シーズンズとして、『シェリー』、『恋はヤセがまん』、『恋のハリキリ・ボーイ』、『悲しき朝焼け』、『悲しきラグ・ドール』、『バイ・バイ・ベイビー』、『愛はまぼろし』、『君の瞳に恋してる』といった数々の名曲をヒットさせ、音楽界に不滅の伝説を打ち立てていく。しかし、そのまばゆいばかりの栄光ゆえに、裏切りと挫折、別離、家族との軋轢といった不幸が彼らを襲う……。 監督 クリント・イーストウッド 脚本 マーシャル・ブリックマン 、 リック・エリス 製作総指揮 フランキー・ヴァリ 、 ボブ・ゴーディオ 、 ティム・ムーア 、 ティム・ヘディントン 、 ブレット・ラトナー 、 ジェームズ・パッカー ■1回目■、■2回目■そして、3回目を11月11日(火)に見てきた。初日から、1ヵ月以上たっていたのと平日だったので、満員ではなかったが、ちらほらと客がいた。私は、いつも一番後ろの席に座わったが、左右二つずつ空いていた。私からみて左側3つ目に座ったのは、高校生くらいの年齢の少年。彼は、この映画をなぜ見る気になったのだろうか?予告編を見たからか?祖父母から聞いたか?ネット、You tubeで見たのか?それとも、ミュージカルが好きなこなのか・・・?映画が終わっても、この映画に関わった人間みたいに、気に入ってくれたかなと気になる。今週で終わるのがさびしい。劇団四季のミュージカル、是非、やって欲しい!!・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.13

コメント(0)

-

羽生ケガ:ゆづ、やめて!!

フィギアスケートグランプリシリーズ中国大会最終日8日。6分間練習の時、それは起きた。羽生結弦と中国のハンヤン(エンカン)が激突。ふたりとも、しばらく起き上がれない。ハンヤンは、自力でリンクを出たが、その後、横たわっていた。両脇から抱えられて、リンクを出たゆづ。血が流れている。 2人とも、欠場だろうなと思っていたが、ゆづが出るという。ハンヤン君も出場するという。「ゆづ、やめて!!出んといて!!」と私はテレビに向かって叫んでいた。「お母さんも付いて行ってるんやったら、止めて!!織田君(解説者)も友達やったら、ゆづに、やめ時ゆうて!!」頭にグルグルとテープを巻いてまで出る必要があるの?もし、出たために、今後の選手生命に影響したら、滑ったために、後遺症が残ったらどうするの?オーサーコーチも「今は、ヒーローになる時ではない」と止めたというが、言うことを聞かないゆづ。コーチの言うことを聞かないとは、どういうこと?なんのためのコーチ?ゆづ、慢心したの? もちろん、自分が人気者で、皆が期待しているから、滑らなくてはならないという責任感はあるだろうけど、今回は行きすぎだった。テレビの放送も、満身創痍の中、よくやった。フィギア史上に残る的な感動させようと煽るのにも腹が立った。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.10

コメント(0)

-

アール・ヌーボーの華、アルフォンス・ミュシャ

アール・ヌーボーの華、アルフォンス・ミュシャ館に、11月3日、友人と行ってきた。ミュシャが有名になったのは、偶然だった。パリの人気女優だった、サラ・ベルナールの舞台のポスターを描く人がいなく急きょ、ミュシャに依頼した。出来あがった、ポスターを見て、サラは大喜び。パリっ子にも大人気になり、一夜にしてミュシャは、売れっ子画家となった。以後、サラ・ベルナールの専属画家となった。先日、次女のアパートに行ったが、部屋に、額に入ったミュシャの絵が2枚かかっていた。■昨年3月に亡くなった友人■も、ミュシャが大好きで、飼っている猫にミュシャと名付け、ミューミューと呼んでいた。19世紀の終わり、アール・ヌーボーの時代に突如、有名になった画家、アルフォンス・ミュシャ。21世紀の今もその華麗なタッチは、人々の心を虜にする。 アルフォンス・ミュシャ(1860-1939)は、19世紀末から20世紀初頭にかけて花開いたアール・ヌーヴォーの代表的画家です。ミュシャは、現在のチェコ共和国で生まれ、パリの舞台女優、サラ・ベルナールのポスターを制作して一躍有名になりました。 ミュシャの作品はしなやかな曲線と美しい色彩が特徴で、異国趣味や古典古代を思わせる装飾様式のほか、日本など東洋の美術の要素もみられます。また、『明星』や『みだれ髪』などを通じて日本にも大きな影響を及ぼしました。 アルフォンス・ミュシャ館では、ミュシャの初期から晩年期にまでわたる作品を展示し、生涯にわたる創作活動を紹介しています。 ■堺市立文化館内 アルフォンス・ミュシャ館 ■■住所 〒590-0014 堺市堺区田出井町1-2-200 ベルマージュ堺弐番館2F~4F 堺市立文化館内■ TEL 072-222-5533 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.07

コメント(0)

-

滋賀県・ルネ・ラリックの成田美術館

10月28日(火)~29日(水)■一泊で滋賀県■に行った。寒さに震えながらも、びわ湖ダックツアーを楽しんだが、その時、「ルネ・ラリックの名品を集めた美術館・成田美術館」というような内容の道案内を発見!!予定には無かったけれど、ここは是非、寄らねばとカーナビを頼りに行ってみた。 成田美術館は滋賀県長浜市の古い町並みが残る北国街道沿いにある現代建築の美術館。1998年に開館した。アール・デコスタイルの作家として知られる19世紀末から20世紀初めに活躍したフランス人ガラス工芸家ルネ・ラリックの作品を200点以上を所蔵、テーマごとに展示している。作品展示においては、光の当たり方によって大きく印象を異にするラリックの作品の特性を見事に表現している。ルネ・ラリック(1860年 - 1945年)は、19世紀-20世紀のフランスのガラス工芸家、宝飾(ジュエリー)デザイナー。アール・ヌーヴォー、アール・デコの両時代にわたって活躍した作家。ラリックのガラス工芸品は、動物、女性像、花などのモチーフを好んで用いたデザインが特色である。 ラリックは、ガレと並び称される、アール・ヌーボーのガラス作家。と思っていたら、なんと、アール・デコでも作っていた!!知らなかった!!!成田美術館は、こじんまりとして、品のよいたたずまいの建物だ。そう広くない館内には、平日だったせいか誰もいなかった。貸し切り状態で、作品の案内をしてもらえた。坪庭があって、その坪庭をガラス越しに見える休憩室がある。 和の空間である坪庭に対して、休憩室には、ル・コルビジュのソファや椅子が置いてあり、現代的。その部屋で、抹茶をいただいた。小さな四角の塗りの盆の上に、普通の抹茶の茶碗ではなく小ぶりのガラスの椀と豆皿に干菓子をひとつ入れてサービスしてくれた。このサービスが、ものすごく心に残って、いつか私もやろうと思ったくらい・・・。ラリックの作品は、どれも素敵だったが自分のものにしようとは思わなかった。貧乏性で、慌て者の私は、壊す恐れがあるし、こんな素敵なものは、ひとりの人が持つのではなく、やはり、多くの人が見るものだと思うから・・・。 ■成田美術館(なりたびじゅつかん)■■開館時間10:00−17:00休館日月曜日(祝日の場合翌日)展示替えのために臨時休館日あり■TEL0749-65-0234FAX0749-65-0234入場料■一般 800円学生 600円中学生以下 500円10名様以上で100円割引■所在地〒526-0056 滋賀県長浜市朝日町34-24■アクセスJR琵琶湖線「長浜駅」下車 徒歩8分自動車道「長浜IC」から車で15分・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.03

コメント(0)

-

七十二侯:楓蔦(もみじつた)黄(き)ばむ

◎楓蔦(もみじつた)黄(き)ばむ◎11月2日~6日紅葉やツタの葉が描く美しい色のグラデーション。さまざまの紅葉の色が世界を温かく彩ります。その年の気候によって色合いも違うから、今年はどうかなと思いを巡らせる時間も、また豊かなひと時です。効用は厳しい寒さと色の単調な冬を迎える前の神様からの贈り物のようなもの。■葉の黄色は色素「カロテノイド」による。■カロテノイド色素系のキサントフィル類は若葉の頃から葉に含まれるが、春から夏にかけては葉緑素の影響により視認はできない。■もみじ(紅葉、黄葉)語源もみじ(旧仮名遣い、もみぢ)は、上代語の「紅葉・黄葉する」という意味の「もみつ(ち)」(自動詞・四段活用)が、平安時代以降濁音化し上二段活用に転じて「もみづ(ず)」となり、現代はその「もみづ(ず)」の連用形である「もみぢ(じ)」が定着となった言葉である。「紅葉狩り」というのは「草花を眺めること」の意味をさし、平安時代には実際に紅葉した木の枝を手折り(狩り)、手のひらにのせて鑑賞する、という鑑賞方法があった。 昔は燃えるような紅葉だったが、温暖化のせいで、美しい紅葉を見なくなった。時期も遅くなって12月近くならないと見られない。しかし、今年は気温が低いので期待しよう。日本の四季には七十二もの季節、すなわち「七十二侯」があります。それは一日一日を、愛おしく、大切に、慈しみながら過ごしてきた日本人の豊かな季節感。 七十二侯のうつろいに寄り添いながら楽しむ、 古くて新しいくらし、はじめてみませんか。■くらしを楽しむ七十二侯■◎◎菊花開く(きくのはなひらく)◎9月17日~21日◎玄鳥(つばめ)去る◎8月12日~16日◎寒蝉(ひぐらし)鳴く◎7月1日~6日◎半夏(はんげ)生(しょう)ず◎6月16日~20日◎梅子(うめのみ)黄(き)ばむ◎5月10日~14日◎蚯蚓(みみず)出(い)ずる◎4月4日~8日◎七十二侯:玄鳥至る(つばめきたる)◎3月5日~9日◎蟄虫(すごもりむし)戸を敬(ひら)く◎2月24日~28日◎霞(かすみ)始めてたなびく◎1月11日~15日◎水泉(しみず)温(あたた)かを含む・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

2014.11.02

コメント(0)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

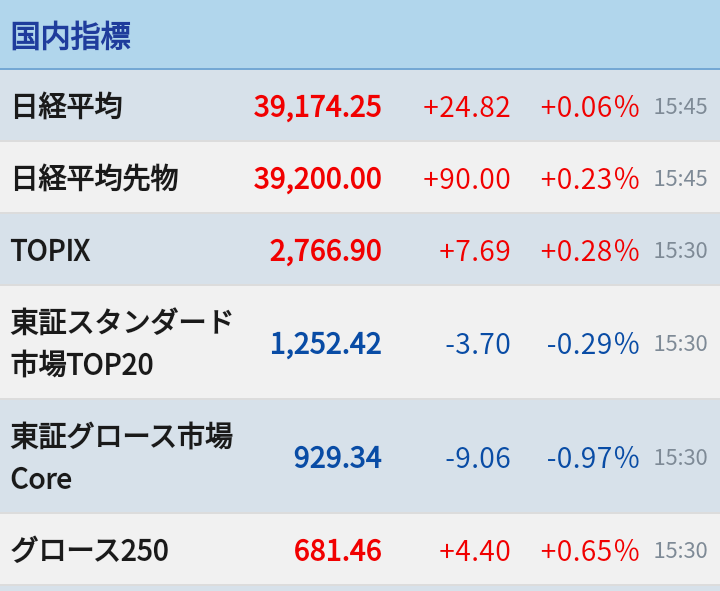

- 株式投資日記

- 含み損たっぷりのベルトラが大幅上昇…

- (2025-02-17 16:42:57)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 旅行にオススメ♪丈夫でコンパクト『M…

- (2025-02-17 10:17:55)

-

-

-

- 楽天市場

- 【お得】メリーチョコレート お買得…

- (2025-02-17 17:26:22)

-