PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

寄神社(弥勒神社)から県道710号線(神縄神山線)を南下して次の目的地へ。

1月18日(木) 11:50

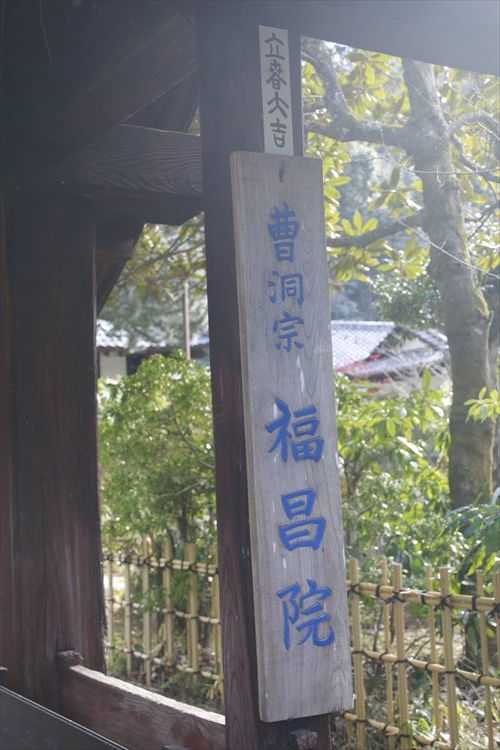

県道710号線(神縄神山線)沿いに建つ案内板には「曹洞宗 少林山 福昌院」。

曹洞宗 福昌院 (ふくしょういん)

所在地:神奈川県足柄上郡松田町寄1781

福昌院は約480年前の戦国時代に開山された曹洞宗(禅宗)の寺院である。

門前には歴史を感じさせる石碑が並んでいた。苔むしていて判読できなかったが。

入口の石柱には「不許葷酒入山門」と。

座禅会の案内も「一月二十一日(日)午後二時」。

参道の先に石段、山門が見えていた。車は参道を下り境内へ駐車。

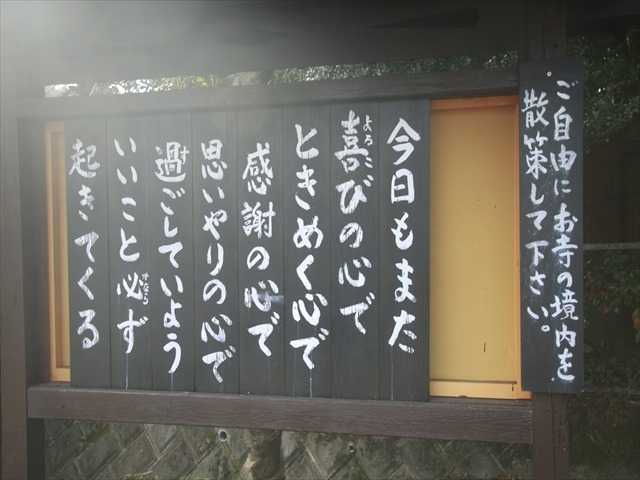

「 今日もまた

喜びの心で ときめく心で 感謝の心で 思いやりの心で

過ごしていよう いいこと必ず 起きてくる 」。

参道脇に蘇鉄の雄であろうかむっくりと。

河戸川(かわどがわ)に架かる少林橋。

山門下から西方向の県道を望む。

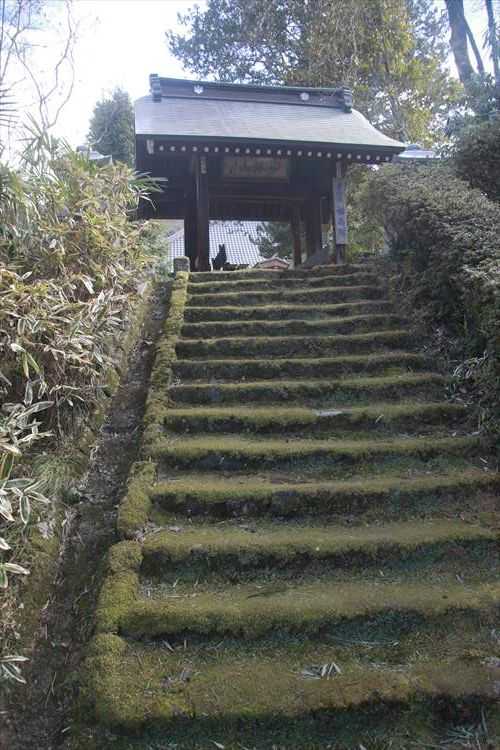

苔むした石段の先に山門。右側に入ると駐車場があった。

歴史を感じさせる苔むした階段。鎌倉では立入禁止のお寺もあるが。

銅板葺きに改修された山門

江戸時代中期に建立された山門は寄地区で現存する最古の木造建築といわれている。

山門の下にはベンチが数台置かれていた。

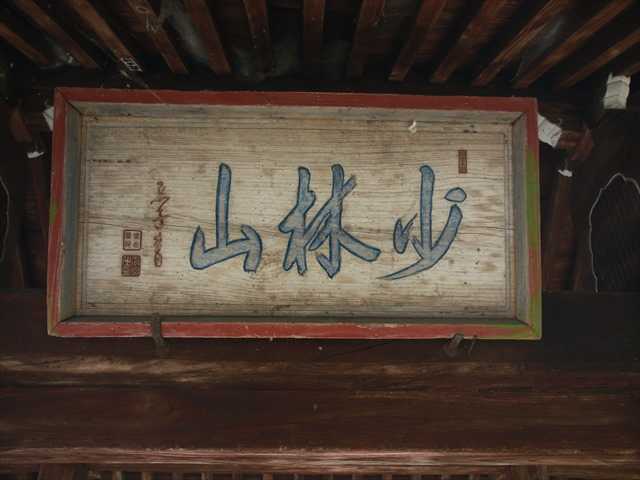

山門の扁額「少林山」。

山門を入ると正面奥に本堂

福昌院は江戸末期には寺子屋、明治初期には寄小学校の前身としての役割も担い、昭和の戦時

中には多くの疎開児童も受入れる等、寄の地域社会とあゆみを共にしてきた。丁寧に掃き清め

られた境内に立つと、長い歴史を深く感じると。

本堂前の掲示板には、これからの人生に参考になるお言葉が、人は「もう遅い」と。

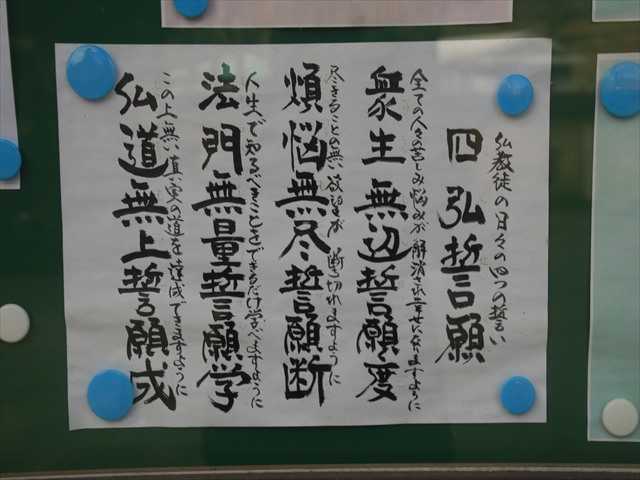

仏教徒の日々の四つの誓い「四弘誓願」

衆生無辺誓願度

煩悩無尽誓願断 尽きることのない欲望が断ち切れますように

法門無量誓願学 人生で知るべきことをできるだけ学べますように

仏道無上誓願成 この上無い真実の道を達成できますように

手水は銅製の龍の口から。

ズームアップ。

新しい台座の上には、庚申塔、石仏が並んでいた。

山門を振り返る。

本堂の扁額「少林山」

本堂の引戸を開け内陣を見る。

左奥にも祭壇。

本堂前に聳えていたコウヤマキ (高野槇)。

コウヤマキを見上げる。

本堂に隣接して右側に「寺務所」。

入口上には「一〇居」。

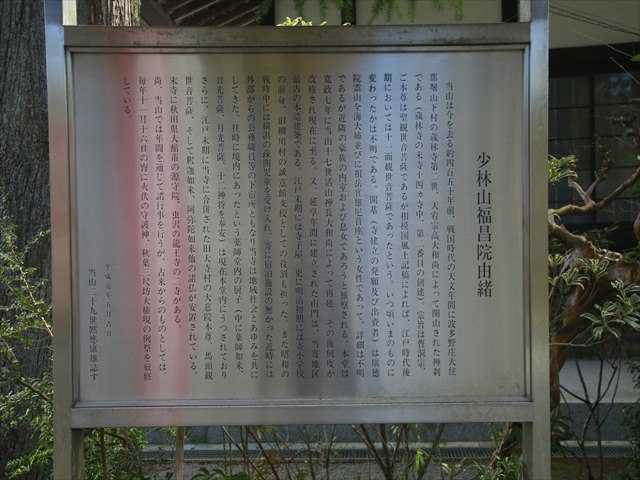

少林山福昌院由緒

当山は今を去る約四百五十年前、戦国時代の天文年間に、波多野庄大住郡堀山下村の蔵林寺第

二世、天宥宗高大和尚によって開山された禅刹である (蔵林寺の末寺十四ヵ寺中、第二番目の

創建)。宗旨は曹洞宗、ご本尊は聖観世音菩薩であるが相模国風土記稿によれば、江戸時代後期

においては十一面観世音菩薩であったという。いつ頃いまのものに変わったかは不明である。

開基 (寺建立の発願及び出資者) は廣徳院霊山全海大姉並びに祖岳實雄尼首座という女性であっ

て、詳細は不明であるが近隣の豪族の内室および息女であろうと推察される。

本堂は寛政七年に当山十七世活山禅長大和尚によって再建、その後何度か改修され現在に至る。

又、延享年間に建立された山門は、当寄地区最古の木造建築である。江戸末期には寺小屋、更

に明治初期には寄小学校の前身、旧柳川村の誠意館支校としての役割も担った。また昭和の戦

時中には横浜の疎開児童を受け入れ、寄に宿泊施設の無かった近時には外部からの公務職員等

の下宿所ともなり当寺は地域社会とあゆみを共にしてきた。

往時に境内にあったという薬師堂内の厨子 (中に薬師如来、日光菩薩、月光菩薩、十二神将を

奉安) は現在本堂内にうつされておりさらに、江戸末期に当寺に合併された旧大寺村の大慈院

本尊、馬頭観世音菩薩、そして釈迦如来、阿弥陀如来他の諸仏が安置されている。末寺に秋田

県大館市の源守院、虫沢の龍王寺の二寺がある。

尚、当山では年間を通じて諸行事を行うが、古来からのものとしては、毎年十一月十六日の宵

に火伏の守護神、秋葉三尺坊大権現の例祭を厳修している。

平成元年五月吉日

当山二十九世黙應康雄誌す

境内に建つ「 聖観世音菩薩像 」。

後方には丹沢の山並み。

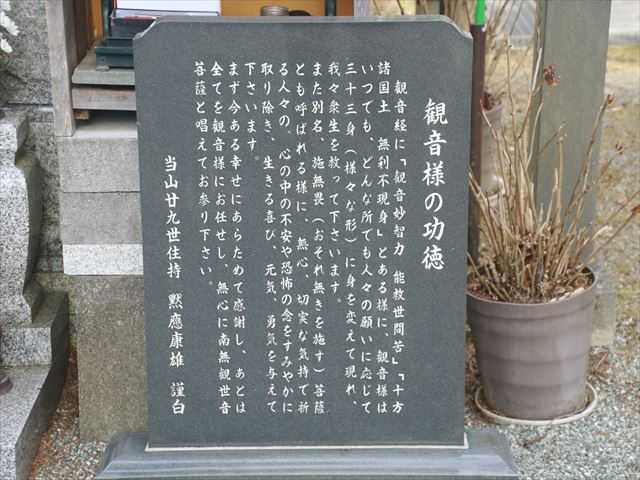

観音様の功徳

観音経に「観音妙智力 能救世間苦」「十方諸国土 無刹不現身」とある様に、観音様はいつ

でも、どんな所でも人々の願いに応じて三十三身 (様々な形) に身を変えて現れ、我々衆生を救

って下さいます。

また別名、施無畏 (おそれ無きを施す) 菩薩とも呼ばれる様に、無心、切実な気持で祈る人々の、

心の中の不安や恐怖の念をすみやかに取り除き、生きる喜び、元気、勇気を与えて下さいます。

まず今ある幸せにあらためて感謝し、あとは全てを観音様にお任せし、無心に南無観世音菩薩

と唱えてお参り下さい。

当山廿九世住持 黙應康雄 謹白

奉安 大慈悲聖観世音菩薩

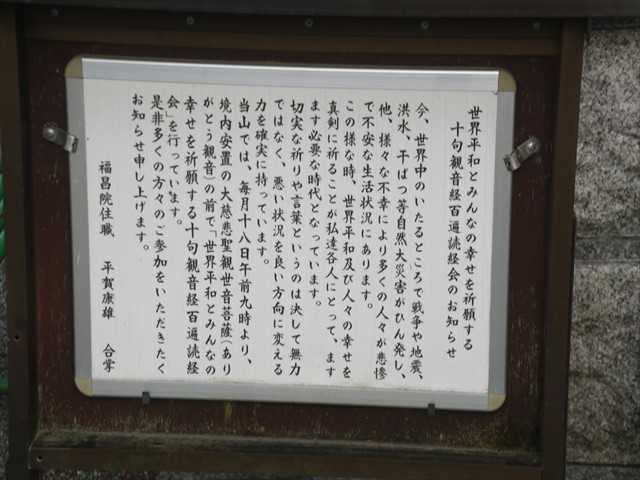

世界平和とみんなの幸せを祈願する

十句観音経百遍読経会のお知らせ

今、世界中のいたるところで戦争や地震、洪水、干ばつ等自然大災害がひん発し、他、様々な

不幸により多くの人々が悲惨で不安な生活状況にあります。

この様な時、世界平和及び人々の幸せを真剣に祈ることが私達各人にとって、ますます必要な

時代となっています。

切実な祈りや言葉というのは決して無力ではなく、悪い状況を良い方向に変える力を確実に持

っています。

当山では、毎月十八日午前九時より、境内安置の大慈悲聖観世音菩薩 (ありがとう観音) の前で

「世界平和とみんなの幸せを祈願する十句観音経百遍読経会」を行なっています。

是非多くの方々のご参加をいただきたくお知らせ申し上げます。

福昌院住職 平賀康雄 合掌

本堂左側 (北方向) に墓地。

本堂裏に鳥居

秋葉大権現下社本殿

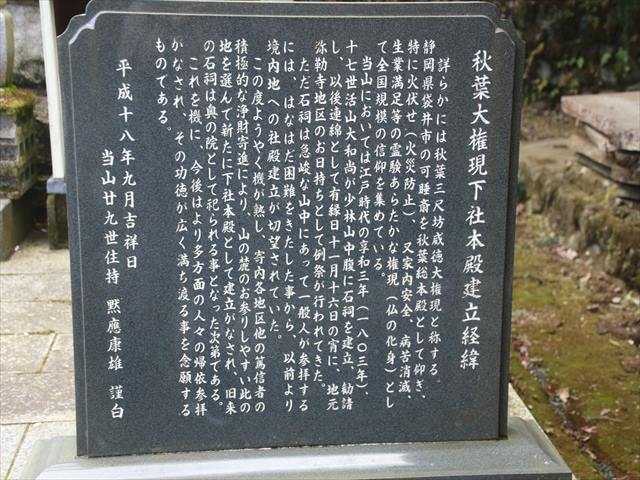

秋葉大権現下社本殿建立経緯

詳らかには秋葉三尺坊威徳大権現と称する。

静岡県袋井市の可睡斎を秋葉総本殿として仰ぎ、特に火伏せ (火災防止)、又家内安全、病苦消

滅、生業満足等の霊験あらたかな権現 (仏の化身) として全国規模の信仰を集めている。

当山においては江戸時代の享和三年 (1803)、十七世活山大和尚が少林山中腹に石祠を建立、

勧請し、以後連綿として有縁日十一月十六日の宵に、地元弥勒寺地区のお日持ちとして例祭が

行われてきた。

ただ石祠は急峻な山中にあって一般人が参拝するには、はなはだ困難をきたした事から、以前

より境内地への社殿建立が切望されていた。

この度ようやく機が熟し、寄内各地区他の篤信者の積極的な浄財寄進により、山の麓のお参り

しやすい此の地を選んで新たに下社本殿として建立がなされ、旧来の石祠は奥の院として祀ら

れる事となった次第である。

これを機に、今後はより多方面の人々の帰依参拝がなされ、その功徳が広く満ち渡る事を念願

するものである。

平成十八年九月吉祥日

当山廿九世住持 黙應康雄 謹白

鳥居の扁額「秋葉大権現」。

秋葉大権現下社本殿を正面から。

秋葉大権現下社本殿の後方から西方向を望む。

秋葉大権現下社本殿の傍の建屋の軒下に、直径が50センチはあったかスズメバチの巣。

この時期ハチは飛びまわってはいなかったが。

境内の奥には竹林が広がっていた。

塀際に ”六地蔵” 。

境内に山茶花が咲いていた。

境内の隅に新しい石碑。

寄小学校発祥の地

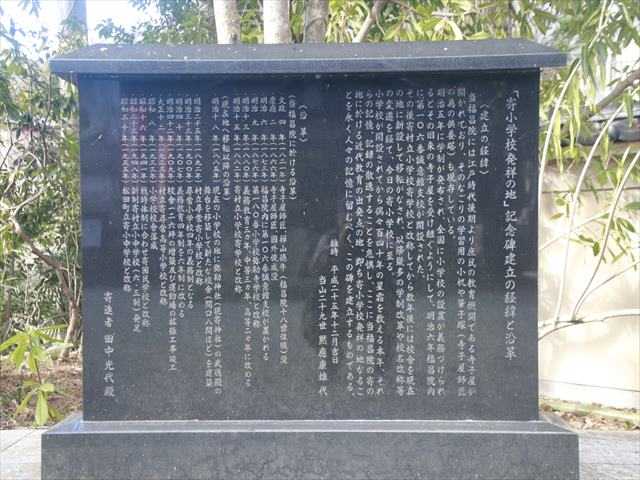

「寄小学校発祥の地」記念碑建立の経緯と沿革

(建立の経緯)

当福昌院には江戸時代後期より庶民の教育機関である寺小屋が開かれており、そのなごりの学

習用の小机や筆子塚 (寺小屋師匠の為の供養塔) も現存している。

明治五年に学制が発布され、全国に小学校の設置が義務づけられるとその旧来の寺小屋を受け

継ぐようにして、明治六年福昌院内に第106番誠意館支校が開設された。

その後寄村立小学校寄学校と改称してから数年後には校舎を現在の地に新設して移転がなされ、

以降幾多の学制改革や校名改称等の変遷を経て、今日の寄小学校に至る。

小学校が開設されてから偶々百四十年の星霜を数える本年、それらの記憶、記録の散逸するこ

とを危惧し、ここに当福昌院の寄の地に於ける近代教育の出発点の地、即ち寄小学校発祥の地

なることを永く人々の記憶に留むべく、この碑を建立するものである。

維時 平成二十五年十二月吉日

当山二十九世 黙應康雄 代

(沿 革)

(当福昌院に於ける沿革)

・文政 四年 (1821年) 寺小屋師匠、禅山徳牛(福昌院十八世住職)没

・ (中略)

・明治十五年 (1882年) 寄村立小学校寄学校と改称

(現在地へ移転以降の沿革)

・明治十八年 (1885年) 現在の小学校の地に弥勒神社(現寄神社)の武徳殿の舞台を移転して

新たな校舎(間口八間ほど)を建築

・ (中略)

・昭和二十三年(1948年) 新制寄村立小中学校(六・三制)発足

・昭和三十年 (1955年) 松田町立寄小中学校と改称

寄進者 田中光代殿

境内には手水舎、聖観世音菩薩像、本堂、コウヤマキが聳える。

現住職のご尽力であろうか境内は説明板も設置され綺麗に整備されていた。

境内の南側には庭園も整備。

12:05

境内の石碑には ”二十九世黙應(平賀)康雄” の名が多くあったが現在の住職であろうか。

この後は、寄地区の南地域にある庚申塔、道祖神を巡ることに。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.