2017年11月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

1959年、初の天覧試合【大和球士著『野球百年』を後ろから読む】

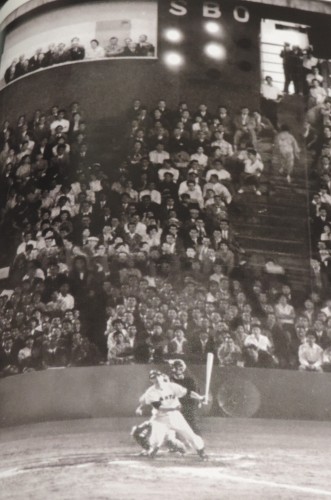

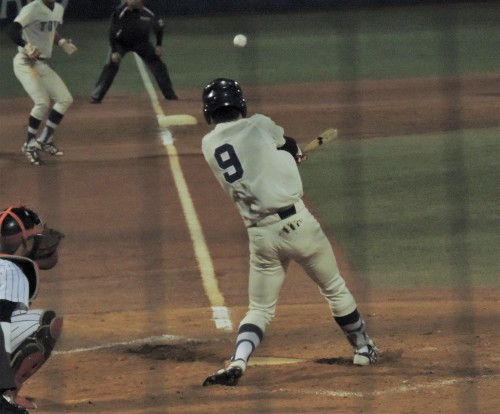

■久々の野球百年。今回は1959年(昭和34年)6月25日、後楽園球場で行われた天覧試合の巨人阪神戦。■大和球士さんは、この項の初っ端からハイテンションで筆を進めます。曰く「野球は楽しい、その野球の楽しさのすべてを一試合の中に圧縮したのがこの試合」であると言い、そして「戦前からの試合の数々を思い出しても、これほど野球の楽しさを満喫させてくれた試合は二つとない」と断言します。この試合は4-4の同点で迎えた9回裏、この回先頭の長嶋茂雄がレフトスタンドに本塁打を放ち、巨人がサヨナラ勝ちしました。が、大和さんが「二つとない」と絶賛する理由は、長嶋の本塁打が飛び出した感動的シーンのほかにもう一つあります。それは両軍の三遊間の守備のこと。この天覧試合の後、名人の阪神・三宅三塁手が不慮の災難にあい視力を弱めたため、もう二度と豪華けんらんの<阪神>三宅ー吉田、<巨人>長嶋ー広岡の見られなくなったので、天覧試合で見られた守備の名花四輪はとても貴重だったと書きます。■この「名花四輪」はどれだけ素晴らしかったか。大和さんは、後日その当事者のひとり長嶋から聞いた言葉をそのまま借用して広岡、吉田のすばらしさを表現します。まず広岡達朗について。「広岡さんのグラブさばきの秘密は実は今でも判らないのです。ボールを捕えようとする瞬間の僅か10センチのグラブさばきがどうしても呑込めません」。さらに吉田義男について。「阪神の吉田さんもまさに名人ですね、捕球してから投げるまでが、ワンモーションに見えるんですからたいしたものです。吉田さんの秘密は膝にあります。膝のお皿にあります。あの膝の使い方にワンモーションの原動力が隠されているとにらんでいます」。■ボクがリアルタイムでプレーを見たのは長嶋ひとりだけ。印象深いのは、有名な三遊間に飛んだゴロの捕球からスローイングまでの一連の流れでした。大和さんが絶賛するとおり、長嶋の守備は上手かった。でもですよ、広岡の後釜としてショートを守った黒江は長嶋をどう見ていたのでしょうか? フライを捕ろうとせず、黒江に任せきりだった長嶋。また、ショートに捕らせればイージーゴロにもかかわらずしゃしゃり出てサードゴロにしてしまう長嶋の横暴をどう見たか? 長嶋の守備が絶賛されるたび、ボクは黒江の心境を「忖度」したくなるのです。(写真)天覧試合でサヨナラ本塁打を放つ長嶋 ~『永遠のミスター 長嶋茂雄の世界』(報知新聞社)より~

2017.11.28

コメント(2)

-

【1962-1977】『東京スタジアムがあった 永田雅一、オリオンズの夢』(澤宮優著、河出書房新社)

■永田雅一、この名前を聞いて、皆さんはどんなイメージをされるでしょうか? 映画・大映のオーナーにしてプロ野球・大毎オリオンズのオーナーでもあった。「永田ラッパ」というニックネームで知られるように、ボクにはマイナスイメージしかありません。そもそも初めて永田さんを知ったきっかけもよくなかった。日本シリーズでスクイズのサインを出した西本幸雄監督に「バカヤロー」と叫んだ張本人として頭の中にインプットされたゆえ、オーナーであると理解しつつも、なんて傲慢な人なんだろうか!と思っておりました。■でも、本書を読み進むうち、これまで知らなかった永田さんの新たな一面を知ることになります。1967年(昭和42年)に完成した東京スタジアムは、永田さんが私財を投じて作り上げた思い入れたっぷりの球場であること。そしてハード面だけでなく、あらゆるリスクを負ったうえで、オリオンズをまるごと愛する情に深い好人物であることなど。■本書には、永田さん以外にもオリオンズを支えた懐かしい選手たちも登場します。山内一弘、榎本喜八、有藤通世、そして埼玉上尾の星・山崎裕之や、池辺巌、アルトマン、ロペス。さらに小山正明や、永田さんを親父と慕う成田文男、木樽正明らがいました。そういえば山内一弘と小山正明の「世紀のトレード」を仕掛けたのは永田さんだったのですね。また、当時日本で知らない人はいない世界的なスプリンター・飯島秀雄をプロ野球界に引っ張ったのが永田さんとは気づきませんでした。野球未経験であっても優秀なスプリンターを代走専門の選手として活用できないか、そう考えた永田さんがドラフト9位で指名して獲得した選手だったんですね。在籍期間の成績は決して芳しいものではありませんでしたが、当時ならば「世界的なスプリンターが盗塁したら成功確率は高いのでは!?」と発想するのは至極当然のこと。いまでこそダメと断言できる理屈はいろいろありますが、斬新でした。■その後、オリオンズは深刻な経営難に陥り、永田さんは1971年(昭和46年)に球団経営から離れざるを得ませんでした。そして1977年(昭和52年)には東京スタジアムそのものもなくなり、永田さんとプロ野球の縁は途切れます。が、しかし、永田さんは正力松太郎、鈴木龍二、仇敵?の高橋龍太郎らとともに戦後のプロ野球を復興発展させた功労者であったことに間違いありません。かつて永田さんと接点のあった人達は、当時を振り返ってどう思っているのだろう? そんな想像を掻き立てられました。高橋龍太郎さんは? バカヤローと言われた西本幸雄さんは? そして突然プロ野球界の代走屋としてデビューした飯島秀雄さんは?著者は飯島さんを見つけ、当時のことを振り返る感想を聞きます。飯島さんは答えました。・・・なるほど、やっぱり、そうだったかぁ・・・。

2017.11.21

コメント(0)

-

【東都大学2017秋】入替戦で駒沢大が昇格、日本大は降格。太田誠さん(元駒沢大監督)が語る「足がガクガク震える」入替戦の恐怖

■今週は東都の入替戦がありました。1・2部入替戦は駒沢大(2部1位)が日本大(1部6位)を2連勝で下して1部に昇格。日本大は2部に降格。2・3部入替戦は東京農大(2部6位)が学習院大(3部1位)を接戦の末に下して2部に残留。そして3・4部入替戦は一橋大(3部6位)が芝浦工大(4部1位)を破り3部残留を決めました。ネット動画で試合を見ましたが、東京農大の勝利は劇的でした。1勝1敗で迎えた第3戦、延長10回に学習院内野手のわずかなミスが勝敗を分けました。終始漂う緊張感、そして試合終了の瞬間に雄叫びをあげる勝者と泣き崩れる敗者の明暗、これら一コマ一コマが入替戦ならではの見どころでしょう。■さて、駒沢大監督時代には501勝を挙げて名将の名をほしいままにした太田誠さんですが、入替戦の恐怖について自著『球心いまだ掴めず』(日刊スポーツ出版社)にこう書いています。「入替戦には、いつの時代にも独特の空気がある。ピーンと張り詰めた緊張感と切羽詰まった重苦しい空気である。特に最上級生の思いは、言葉には表せないほどのものだ。2部に落としたら、OBにすまないし、学校にすまない。そしてなにより神宮球場で試合ができなくなる後輩にすまない。そんな思いが募ってきて、緊張感で足がガクガクする」と。そして、現役時代のエピソードを紹介しています。昭和30年秋、駒沢大1年の時に太田さんは初めて入替戦を経験しました。相手は2部優勝の芝浦工大。1回戦は3-4で惜敗。あとのない土壇場の2回戦は4-1で快勝。そして決戦の第3戦はシーソーゲームの末に延長へ。12回表、ついに駒沢大は2点を挙げて、その裏を守り切れば勝利。しかしその時、事件が起きました。サードを守っていた4年生のO先輩は「俺、行かねぇからな」といい、サードの守備に就こうとしなかったのです。入替戦の恐怖で、守備が苦手だったO先輩は最後の守備にしり込みし、代わりに「お前が行け!」と太田さんを指名しました。どうしたわけか監督もそれを支持して、太田さんはサードの守備に。幸いボールは飛んで来ず、駒沢大は勝利して一部残留を決めたそう。■太田さんは選手として在学時代、この時を含めて三度入替戦を経験しています。チームの雰囲気はいつも、まず入替戦を回避することが最優先だったとか。当時の駒沢は、東京農大、学習院大と並んで入替戦の常連校。日本大、中央大、専修大という強豪校を破って優勝を果たすなど「夢以外のなにものでもなかった」と。さて、今週、駒沢大は入替戦で日本大を破り、5季ぶりの一部復帰を果たしました。強豪・日本大を破っての一部昇格、駒大OB会長の太田さんもさぞお喜びのことでしょう。

2017.11.11

コメント(0)

-

【東都大学2017秋】東洋大が2季連続18度目のリーグ優勝!~東洋大‐亜細亜大「優勝決定戦」

寒かった、ほんとに寒かった。試合開始は夕方4時。直後に陽が沈み4回頃には北風が強く吹き始めた。と同時に、試合が動きました。東 010 200 100 =4亜 000 020 100 =3その4回表、強い北風が亜大投手陣を混乱に陥れました。スコア0-0、東洋大二死満塁の好機に、9番・宝楽健吾(4年、PL学園)がレフト線にライナーの二塁打を放ち、先制点を挙げました。しかしこの回の安打は、宝楽の一本だけ。あとは亜大投手陣から与四死球4つの大盤振る舞い。結局亜大は、この回を終わらせるために計3人の投手を費やしました。ボクはあまりの寒さのため5回に球場を後にしましたが、この宝楽の一打が東洋大を勝利に導いた模様。今季限りで引退する高橋昭雄監督のリーグ戦最終試合に花を添えました。(写真)4回表、二死満塁の場面で東洋大の9番・宝来健吾が左翼線に2点適時打を放つ。

2017.11.05

コメント(0)

-

【東京六大学2017秋】祝MVPと首位打者の清水翔太! 過去の首位打者を調べていたら、なぜか長崎慶一、そして大下弘に辿りついた

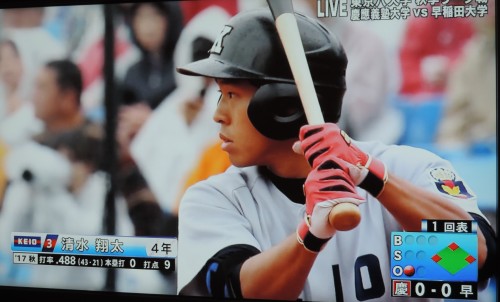

昨季「慶應・清水翔太に注目!」と記事を書きましたが、ついにこの秋、清水翔太(4年、桐蔭学園)が首位打者そしてMVPのタイトルを獲得しました。4番・岩見雅紀に注目が集まりがちでしたが、優勝した勝因はそのあとを打つ5番・清水の活躍にあったに違いありません。4番を引き立てるには、5番の役割は重要です。そうです、ボクが5番打者のしんどさに気づいたのは巨人V9の頃でした。末次、柳田、国松、黒江などONの後を打つ5番打者は本当にコロコロと変わりました。ちょっとやそっとでは5番の役目を果たせないのです。従い、清水の活躍は見事というほかありません。(写真)10月28日早慶1回戦。この直後に先制となる2点適時打を中前に放つ ~BS朝日~首位打者を獲った清水を契機に、かつての東京六大学の首位打者を調べてみました。清水の今季記録(打率.480)を超える打者は想像以上に多くいました。例えば5割超の主な打者では、昭和36春 榎本博明(慶) .517昭和47春 長崎慶-(法) .511平成8春 高橋由伸(慶) .512平成13秋 喜多隆志(慶) .535平成26秋茂木栄五郎(早) .514眺めていて慶應の選手が多いなぁと。歴代最高打率(.535)も慶應の喜多隆志。あの智辯和歌山卒でロッテに行った巧打者ですよね。そしてボクの目についた法政・長崎慶一は、昭和47年に首位打者s翌シーズンも2季連続で首位打者を獲得したことを知りました。長崎慶一さん(北陽ー法政大、のちに大洋、阪神)。ボクが思い出すのは彼の大洋時代のこと。昭和57年、田尾安志との首位打者争いは「敗退行為」と揶揄されるなどあって、とても後味の悪いものでした。長崎さんに何の責任もなかったのに。そして今から10数年前、都内のリトルシニアのチームを率いて、よく埼玉・大宮のグラウンドで指導されていた長崎さんの姿を思い出しました。(写真)法政大時代の長崎慶一さん ~『東京六大学野球80年史』(ベースボール・マガジン社)~そして長崎さんをwikipediaで調べていると、大洋時代の指導者は「青バット」の大下弘さんだったとか。大洋の同僚・山下大輔とともに大下さんから指導を受けていたそう。大下弘さん(高雄商ー明治大、のちにセネタース、西鉄など)。戦前は明治大の下級生だったため球拾いばかりで、東京六大学の公式戦に出場経験はない模様。戦後に復学した際、明大グラウンドで大飛球をポンポン打ち上げる大下に横沢三郎(戦前のセネタースで活躍した明治大の先輩)が目をつけて、大下さんを職業(プロ)野球の世界に導いた。昭和20年秋、戦後初のプロ野球「東西対抗戦」を控えて次々と元プロ選手たちが復員し練習のため大宮のグラウンドに集結する中、大下さんの長打力を見て目を丸くしたそう。「いったいあの打者は誰なんだ?」と。そして同年11月23日、神宮球場で東西対抗戦が開催され、東軍の5番打者として彗星のごとくデビューした大下さんは、後に日本の野球ファンに「ホームラン」の素晴らしさを伝える伝道師になることは、この時点で誰も気づいていませんでした。(写真)西鉄ライオンズへ移籍直後の大下弘さん ~『激動の昭和スポーツ史』(ベースボール・マガジン社)~

2017.11.03

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

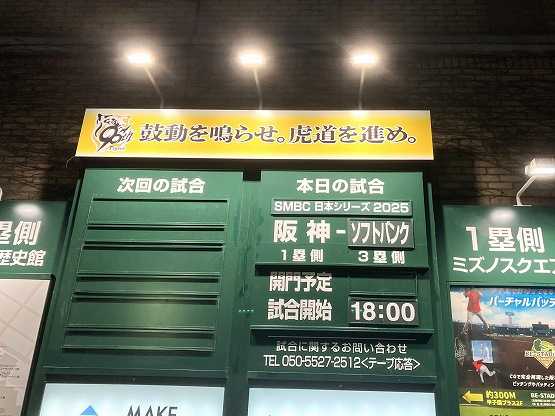

- 阪神タイガース

- 10/30 日本シリーズ第5戦~阪神vs…

- (2025-11-04 19:23:32)

-

-

-

- スキーのコト、雪のコト、はなしまし…

- ★南月山に雪★

- (2025-10-29 17:07:47)

-

-

-

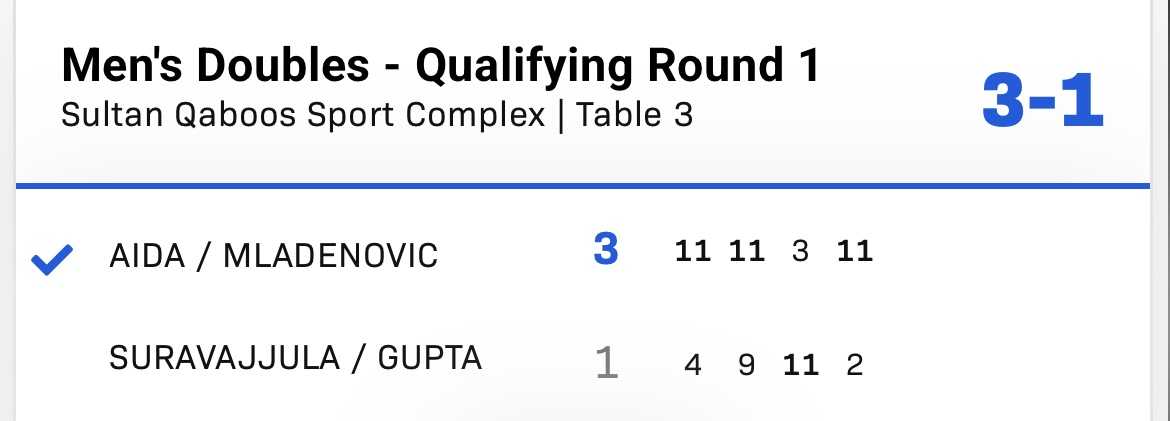

- 卓球パラダイス

- #卓球 #WTT #スターコンテンダーマス…

- (2025-11-19 07:36:01)

-