2025年03月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

観照 わが庭にムスカリの花

ムスカリが咲きはじめました。わが家の庭の東側、玄関までのアプローチ沿いの細長い花壇。その前に置いたプランターに、ムスカリが咲き始めました。道路側、南東角近くです。 プランターに連なる鉢植えのムスカリも。 玄関への通路を挟んだ西側、家の前の道路に面して置いたプランターにもムスカリが咲いています。 こちらもプランターの先に鉢植えのムスカリがあります。 我が家の庭の西側、細長い花壇の手前に置いたプランターにもムスカリが咲いています。都合、3ヵ所にムスカリが。花が咲き出すとほぼ一斉なんですね・・・・・。花記録です。ご覧いただきありがとうございます。補遺ムスカリ :「みんなの趣味の園芸」ムスカリの育て方・栽培方法 :「サカタのタメ 園芸通信」ムスカリの花言葉は怖い?西洋と東洋での花言葉の違いや由来、お世話の仕方を解説 :「PREMIER GARDEN」ムスカリ花言葉 :「花言葉・誕生花」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)

2025.03.28

コメント(2)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -61 アメリカの龍(2)

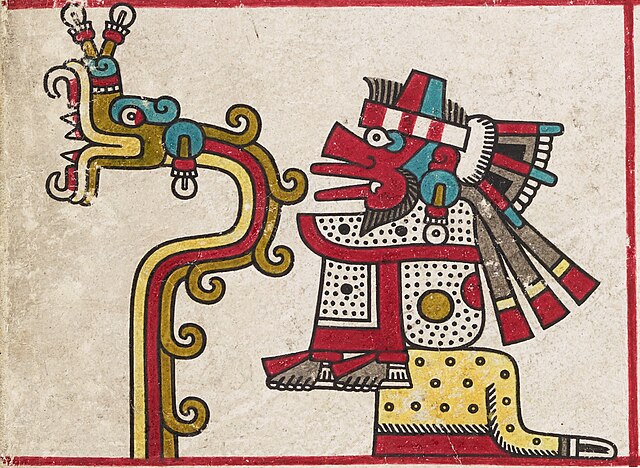

考古学の分野で、メソアメリカと称される地域があります。中央アメリカの地域です。この古代マヤ・アステカ文明が栄えた地域に移ります。冒頭のドラゴンは、ケツァルコアトルと称されます。アステカ神話の文化神・農耕神であり風の神とも考えられているとか。古代ナワル語では、ケツァルは鳥の名前で、コアトルは蛇を意味するそうです。ケツァルコアトルとは「羽毛ある蛇」という意味になり、やはり蛇がドラゴン様の外観に繋がっていると言えます。ドラゴン・イメージの一つのルーツなのかもしれません。(資料1,2,3) ケツァルコアトルの頭部 ケツァルコアトルは、英語では Feathered Serpent と訳されています。この頭部は、テオティワカン(Teotihuacan) の the Cludadela conplex にある頭部です。 (資料2,4) 古写本「Telleriano-Remensis」に描かれたケツァルコアトル (資料2) ヤシュチラン(Yaxchilan)のまぐさ石15に描かれたケツァルコアトル (資料2) ソチカルコまたはショチカルコ(Xochicalco)にある「羽毛の蛇の神殿」のレリーフ メキシコのモレロス州に所在。 ソチカルコの考古遺跡地帯は世界遺産に登録されています。(資料2,4) ケツァルコアトルの石造彫刻 アステカ時代 メキシコ市に所在の国立文化人類学博物館に展示 (資料5) こちらも同上博物館に展示のケツァルコアトルの石造彫刻です。 (資料5) また、ケツァルコアトル(羽毛ある蛇)は、Juxtlahuaca洞窟の奥深くでも発見されています。 (資料5) ケツァルコアトルの壁画 Diego Rivera 作 アカプルコに所在 (資料2)黄金のケツァルコアトル 装飾品 (資料2)アステカ神話には、他にもドラゴンに連なるシウコアトル(Xiuhcoatl)が登場します。シウコアトルの彫刻像 アステック文明 大英博物館に展示テクスココ(Texcoco)出土。 シウコアトル頭の左側頭部の彫刻像 アステカ文明マヤ文明では、マヤの後古典期(後900~1524年)に、風と雨の神、ククマッツ(Q'uq'umatz/ Gukumatz)が登場します。この神が、アステカ文明のケツァルコアトルに相当するそうです。つまり、「羽毛ある蛇」です。 これは、ククマッツが Tohil をあごで押さえ、空を横切る姿を表わす彫刻だそうです。Mixco Viejo にある Ballcourt marker にて撮られた写真 (資料8) また、マヤ神話には、ククルカン(Kukulkan)という蛇の神が登場します。ククルカンは、英語では、”Plumed Serpent”(羽毛で飾った蛇)、”Amazing Serpent”(すばらしい蛇)と説明されています。上記のククマッツやケツァルコアトルと同じ意味合いの関係にあるようです。この写真は、チェチェン・イツァに所在するエル・カスティロ(El Castillo)の北石段の西側基部に設置されたククラカンの像です。 (資料9)この辺りで一区切りとします。さらに南へ。つづく参照資料1) List of dragons in mythology and folklore From Wikipedia, the free encyclopedia2) Quetzalcoatl From Wikipedia, the free encyclopedia3) ケツァルコアトル :ウィキペディア4) ソチカルコ :ウィキペディア5) Feathered Serpent From Wikipedia, the free encyclopedia6) Xiuhcoatl From Wikipedia, the free encyclopedia7) シウコアトル :ウィキペディア8)Q'uq'umatz From Wikipedia, the free encyclopedia9) Kukulkan From Wikipedia, the free encyclopedia補遺Aztec mythology From Wikipedia, the free encyclopediaCodex Telleriano-Remensis From Wikipedia, the free encyclopediaアステカ :ウィキペディア帝国滅亡から500年、アステカ人とは何者だったのか? :「ナショナルジオグラフィック」マヤ文明 :ウィキペディア【FULL】まる見え!マヤ文明の謎解きミステリー (声:西尾由佳理) 第1話「起源」| ナショジオグラフィック YouTubeスペインに終止符を打たれた究極の石器文明…最先端技術との誤差「わずか0.0002日」マヤ文明の残した地球の公転観測が衝撃的レベルだった 志村忠夫:「現代ビジネス」THE PLANET Session 2 ユカタン半島 ー謎に彩られた古代文明・マヤ文明ー:「Nikon」マヤ文明の古代都市、レーザー測量データから偶然発見される :「WIRED」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 一覧表

2025.03.27

コメント(0)

-

観照 我が庭に花巡り来

スイセン23日で春のお彼岸の期間が終わりました。今日、ふと我が家の小さな庭を眺めると、花が巡り来ています。暖かさが少し増してきたのを植物は敏感に感じ取り、花を開かせるのでしょうか。 スイセン庭の東西両側の花壇に数か所、かたまって咲いています。少し前から咲いているのに気づきました。地植えです。 ミニ水仙テータテート プランターに植えてあります。 クレマティス・アーマンディ 玄関に近い東側の花壇に。地植えです。 ジンチョウゲ シロバナジンチョウゲ どちらも鉢植えで咲いています。 ボケ これも鉢植えです。 レンギョウ 西側の花壇、南西隅に地植えです。 クリスマスローズレンギョウの北側に地植えです。いつも俯いて花を開いています。 ヒマラヤユキノシタリビングルームの南面の前、鉢植えに咲いています。花々を楽しめる季節が巡ってきました。記録を兼ねて撮ってみました。ご覧いただきありがとうございます。補遺スイセン :「みんなの趣味の園芸」黄色いミニ水仙テータテート :「みんなの趣味の園芸」ミニ水仙テータテート :「花かぎけん花図鑑」クレマチス・アーマンディー系とは?育て方・栽培方法|植物図鑑 :「LOVEGREEN」ジョンチョウゲ :「みんなの趣味の園芸」ボケ :「みんなの趣味の園芸」レンギョウ 生薬の花 :「日本薬学会」クリスマスローズ :「みんなの趣味の園芸」ヒマラヤユキノシタ :「みんなの趣味の園芸」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)

2025.03.24

コメント(0)

-

探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -6 辰 岡崎の妙見さん & 寄道点描

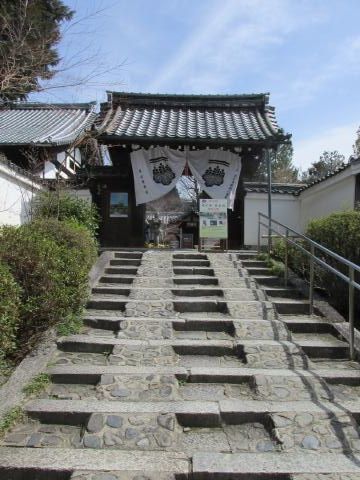

琵琶湖疎水に架かる「広道橋」から東方向を眺めた景色です。4月になれば疎水の両岸沿いに桜が咲き誇ることでしょう。左手(北)は京都市動物園、疎水の東端には琵琶湖疎水記念館があります。広道橋を渡り、岡崎通を北上します。二条通との交差点を横断した先に、冷泉通との交差点があります。冷泉通を西に歩めば平安神宮の応天門前に。まずは、右折して、冷泉通を東に歩みます。 岡崎通から一筋東の通りを南に少し入りますと「満願寺」の山門です。満願寺の北辺の築地塀は冷泉通に面しています。 山門から正面、東を眺めますと北側に本堂、南側に庫裡、本堂と庫裏との間でさらに東に祖師堂の屋根が見えます。 山門を入ると、右斜め前方向に手水舎があり、「洛陽十二支 辰 妙見大菩薩」の幟が立ててあります。十二支の辰、東南東の方位にある妙見さんです。「岡崎の妙見さん」として知られています。 本堂この本堂内に妙見菩薩が祀られていることと思います。本堂の扉が閉まっていますので、建物の外観だけ拝見することに。ここは、示現山と号する日蓮宗のお寺です。本堂の正面、むかって左に石灯籠が置かれています。右側に石碑が見えます。基壇の正面には「満願寺」と刻され、そこに立つ石碑の正面には「除厄日蓮大菩薩」と刻されています。境内には京都市の案内駒札が設置されていますが、読みづらくなっていますので、引用の形でご紹介します。「もとは西ノ京にあって、天慶3年(940)に北野朝日寺の最珍を開山として創建されたと伝える。当初は真言宗に属し、北野天満宮の御供所であった北野七保のなかの五ノ保社ともなっていた。その後、元禄10年(1697)に日蓮宗へ改宗するとともに、元禄15年に現在地へ移転してきた」(駒札より一部転記)とのことです。現在地は岡崎法勝勝寺町130番地。地名に残されているとおり、平安時代には六勝寺と総称されたお寺の一つ、「法勝寺」があったところです。そして、この地は法勝寺の執行俊寛僧都居住の址と伝えられるそうです。(資料1,2)「本堂は、移転後まもなく元禄15年から宝永元年(1704)にかけて造営されたもので、 京都市内に残る日蓮宗の一般寺院本堂のなかでは古い方に属する。建築的には、桁行三間・梁行 一間の身舎の四周に一間幅の裳階をまわして背面に内陣部を突出し、さらにその後方に土蔵造の奥陣を付設した複合建築で、変化に富んだ外観をみせている。また、その内部の力強い空間構成には近世的特色がみられ、日蓮宗本堂の近世遺構の一例として貴重である」(駒札より一部転記)また、「この地は日蓮上人が吉田の神道伝授のとき、寄宿したところと伝える」(資料1)とか。 本堂正面に掲げられた扁額。残念ながら私には判読できません。 正面、右側の外縁の上部には、駕籠が保存されているようです。 身舎の屋根の棟の鬼瓦 裳階の屋根の鬼瓦 向拝の屋根の軒丸瓦の瓦当には、輪宝が陽刻されていて、兎を彫刻した留蓋が置かれています。獅子、牡丹、桃などを多く見かけます。うさぎは珍しいな・・・と。身舎の正面にも扁額が掲げてあります。判読できません。 本堂の南西側に建立された石碑 「妙経萬□搭」 一文字不詳。漢字は難しい!本堂の南側に庫裡があります。 左にある石標には、「俊寛僧都故居之碑」と刻されています。法勝寺の執行だった俊寛とは、鹿ヶ谷事件の首謀者として鬼界ヶ島に流されて死亡した僧です。(資料2)余談です。鹿ヶ谷事件は手元の日本史の年表を確認しますと、後白河上皇の時代、平家が政権を執っていた時代。治承元年(1177)6月に起こった事件。平家討滅の陰謀を策したのですが漏洩して発覚してしまったのです。俊寛は、能や歌舞伎の演目にも取り上げられていて、よく知られた事件・人物です。戻ります。 庫裡の入口前の柱には、「開運厄除 洛陽十二支妙見」の木札が掛けてあります。本寺の妙見様は「当初、法勝寺旧跡にあった本光寺に祀られていたが安永3年(1774)の大火により本光寺が焼失した為当山に遷された」(資料3)と言います。 庫裡の近くに鐘楼があります。白梅が咲いていました。 鐘楼に近いところに、覆屋に「阿加井天」の扁額を掲げた小祠が祀られています。 その傍に、井戸があります。これが法勝寺の「阿加井」と伝えられる井戸のようです。境内の北西側から北側に移ります。 境内地の北西隅には、菅原道真を祀る文子天満宮があります。文子天満宮関連で過去に探訪していますが、ここにも祀られているのを知りませんでした。駒札に「境内にはこのほか、当寺が現在地へ移転してきたときのものとして、鐘楼、 手水舎、表門、 文子天満宮本殿・拝殿などが残っており、位置が一部変化しているものの、江戸時代中期における日蓮宗の一般寺院の寺観をよく伝えている。 平成七年三月三十日 指定 京都市」と末尾に説明されています。満願寺関連情報をインターネットで調べていますと、石造鳥居と文子天満宮本殿の間に、拝殿が建てられていました。その拝殿は、2018年の台風21号の折に被災し、壊れたたため撤去されてしまったようです。 文子天満宮の石造鳥居の南西側にこの宝塔が建立されています。 その首部正面には、「南無妙法蓮華経」の題目が躍動する書体で刻されています。 紅梅が満開でした。 文子天満宮本殿の南側には、弁財天社が祀ってあります。弁財天社より北東方向の築地塀間際に、右の板碑が建立されています。上部には「平等大恵」、その続きに「南無妙法蓮華経高祖日蓮大菩薩」と刻されています。その下には、「六百遠忌 報恩謝徳」と読めそうです。600年遠忌を記念して建立された板碑と推測します。 弁財天社前に歩んでみて、覆屋の頭貫の上にのこの彫刻が目に止まりました。巳(蛇)をイメージさせました。弁才天像には「髻に老相の人頭蛇身(宇賀神)をいただくように」(資料4)なった像があります。これは福徳の神である荼吉尼天(ダキニテン)信仰と習合したようです。ここから、蛇とは縁があるように思えます。 板碑の東側には「経塔」と刻された碑が建立されています。 白梅妙見めぐりとは関係がありませんが、最後に一つ触れておきましょう。本堂の南側、南西寄りに、「大阪物語 近江屋仁兵衛」という石造物を見たのです。これだけは写真に撮っていて、その左隣を見落としていました。そこには、映画監督「溝口健二之碑」が建立されているのです。再び探訪する際の課題が残りました。満願寺を出た後は、冷泉通を引き返し、交差点を横断後そのまま西へ。 まずは、平安神宮の正面に、冷泉通より北に奥まって、楼門前はかなり大きな広場になっています。「応天門」(楼門)です。五間三門、重層、入母屋造り。丹塗りの勾欄がめぐらされ、緑釉の屋根瓦。そのコントラストが良い。楼上には宮小路康文が古様で揮毫した「応天門」の扁額が掲げられています。明治28年(1895)平安奠都1100年を記念して創建されました。 (資料2) 冷泉橋から北側を撮った景色。琵琶湖疎水は岡崎の一画を、東から西へ、90度方向を転じて、南から北へ、そして、この冷泉通から少し先で、再び90度方向を転じて、東から西へと流れ、鴨川の手前でまたもや90度転じて、南へと流れていきます。鴨川運河とも称されます。この景色の正面に見えているのは、西天王町団地です。 琵琶湖疎水の上流側、つまり、南方向の景色。疎水沿いの歩道を南進します。 一筋南は二条通。二条橋南詰辺りから「ロームシアター京都」を撮った景色。私は、未だにやはり「京都会館」という名称の方を先に連想してしまいます。このロームシアター京都と東がわの岡崎公園を併せた区域は、岡崎最勝町です。 橋の上から眺めて 疎水沿いを進むと、「みやこめっせ」を対岸に眺め、歩道脇には「延勝寺跡」の石標が目にとまります。六勝寺の一つです。現在の地図では、このあたりは、岡崎成勝寺町の一部です。 南の仁王門通に到る手前で、琵琶湖疎水の東から北への曲がり角に佇み、東方向、東山の山並みを眺めた景色。遠くに見える朱色の橋は、神宮道にある「慶流橋」です。ここの地名は、岡崎円勝寺町です。 琵琶湖疎水の北方向、下流側を眺めた景色です。桜が咲いた頃に、今年もこの琵琶湖疎水を眺めてみたくなってきました。これで、寄道点描も終わります。ご覧いただきありがとうございます。参照資料*京都市作成の案内駒札1)『昭和京都名所圖會 洛東ー下』 竹村俊則著 駸々堂 2) 俊寛僧都故居碑(満願寺) :「平清盛の京都を歩く」3) 洛陽十二支妙見めぐり ホームページ4)『仏尊の事典 壮大なる仏教宇宙の仏たち』 関根俊一編 学研 p160補遺京都1 洛陽十二支妙見 宝剣引継法要 2024年12月14日 :「日蓮宗新聞社」満願寺 女性がキーワード :「ガイドブックに載らない京都」寺院左0206 満願寺 洛陽12支めぐり・辰 溝口健二碑 :「アートプラス京めぐり」俊寛 :ウィキペディア演目事典 俊寛 :「the能.com」平家女護島~俊寛 :「歌舞伎演目案内」六勝寺 都市史 :「京都市」六勝寺 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。京都 洛陽十二支妙見めぐり 一覧文子天満宮について、こちらをご覧いただけるとうれしいです。探訪 京都 下京の史跡巡り -3 文子天満宮、六条道場の碑、渉成園、皆山中学校の碑スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -2 文子天満宮、北門、顕彰碑、地主神社、老松社、十二社

2025.03.24

コメント(2)

-

京都 洛陽十二支妙見めぐり 一覧

【洛陽十二支妙見めぐり】もまた、結構シリーズとして回数が増えそうです。こちらも一覧表として積み上げていく形にしたいと思います。第5回までの記事一覧をまずは掲載して、これを起点といたします。探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -1 巳 清水の鎮宅妙見宮 & 寄道点描 探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -2 午 大手筋の妙見さん & 寄道点描 (1) 探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -3 午 大手筋の妙見さん & 寄道点描 (2) 探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -4 午 大手筋の妙見さん & 寄道点描 (3) 探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -5 午 大手筋の妙見さん & 寄道点描 (4) 探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -6 辰 岡崎の妙見さん & 寄道点描 龍探しの旅がさらに一歩が進めば、この一覧表を追加更新していきます。龍探しの旅にお付き合いいただければうれしです。

2025.03.23

コメント(0)

-

スポット探訪 京都・東山 建仁寺塔頭 西来院 -3 本堂前の庭「峨眉乗雲」

本堂前の枯山水庭園を最後に拝見します。 この庭は「蛾眉乗雲」と名づけられています。昭和の小堀遠州と称された中根金作の流れを汲む中根庭園研究所による作庭です。この庭は、中根行宏さんが担当されたそうです。 (西来院案内文、資料1) 本堂正面の外縁に佇み、まず本堂前の庭を東から西に眺めていきます。中根行宏さんは、ご住職と一緒に、蘭渓道隆が生まれ、修行を積まれた中国四川省に赴き、世界遺産の「蛾眉山」を眺め、作庭の構想を練られたと言います。中国仏教協会から奉納された「峨眉山」の巨石3つが、この庭の石組に取り入れられています。(資料1)蛾眉山は標高3,099mで、中国三大霊山(五台山、天台山、蛾眉山)、中国四大仏教名山(五台山、九華山、普陀山、蛾眉山)の一つです。蛾眉山山頂の風景写真をウィキペディアより引用します。(資料2)「蛾眉乗雲」のイメージが広がってきます。 北東側から、甘露門の方向を眺めた景色甘露門は山門から真っすぐに本堂に入る時の中門になっています。 甘露門には行けませんが、その通路の手前に庭を眺められる窓があります。 甘露門への通路、つまり西側から眺めた庭の景色です。一方、本堂の東側にめぐる外縁から南方向を眺めてみましょう。 逆に、東側に回り込むときには、 北方向の景色を眺めることができます。この庭は、本堂を囲む二方向に広がりをもつ庭園です。本堂前庭園に敷き詰められた白砂は、蛾眉山の連なる山並みに寄せて来て、吹き流れゆく白雲。とどまることなく動き去る白雲と見ることができます。蛾眉山を中心にして広がる陸地の景観と捉えると、白沙は川や海の流水が絶え間なく動きゆく姿になります。行雲流水です。そこで、白砂に目を転じて、白砂の流れを見つめてみます。 庭の北東隅から そして、行雲流水の動きは、西端に到ります。 北西隅から東を眺めた白砂の流れが美しい。視点を少し移動しただけで、また、日の光が動き、映じる影が変化するだけで、白砂の動きに変化が生まれます。白砂は不動で、動いているのは己なのですが・・・・。白砂は、蛾眉乗雲を生み出す行雲の流れであり、大海の水の流れ、流水でもあります。2028年の蘭渓道隆750年遠忌を記念するための3つの庭の作庭には、中根史郎さんと中根直紀さんも作庭に携わっておられるそうです。(資料3)本堂前庭園を拝見して、西来院の「京の冬の旅」での初公開探訪を終えました。ご覧いただきありがとうございます。参照資料*堂内に掲示の案内説明文1) 特別公開中! コーヒーが飲めるお寺「建仁寺 西来院」とは :「そうだ京都、行こう」2) 峨眉山 :ウィキペディア3) 建仁寺 西来院庭園 :「おにわさん」補遺京都最古の禅寺 建仁寺 ホームページ中根庭園研究所 ホームページ 中根金作のことば中根金作&中根庭園研究所の紹介 :「湖西市新居・中根庭園を研究する会」中根史郎・中根庭園研究所の庭園 :「おにわさん」中根金作 :ウィキペディア城南宮楽水苑 :「京都市都市緑化協会」退蔵院の見どころ 余香苑 :「退蔵院」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)スポット探訪 京都・東山 建仁寺塔頭 西来院 -1 九華青蓮の庭と屏風絵 へスポット探訪 京都・東山 建仁寺塔頭 西来院 -2 中庭、俳句涅槃図、登竜門屏風、、白龍図ほか へ建仁寺探訪に関して、こちらもご覧いただけるとうれしいです。探訪 京都・東山 建仁寺境内と塔頭 -1 両足院(初夏の特別拝観) 6回のシリーズでご紹介探訪 京都・東山 建仁寺塔頭 久昌院 探訪 京都・東山 建仁寺再見・細見 -1 三門・法堂を巡り本坊に 5回のシリーズでご紹介スポット探訪 京都・東山 初詣 建仁寺禅居庵 摩利支尊天探訪&観照 京都・東山 初詣の最後は建仁寺~祇園甲部歌舞練場~八坂神社を巡る探訪 [再録] 2015年「京の冬の旅」 -3 建仁寺霊源院

2025.03.22

コメント(0)

-

スポット探訪 京都・東山 建仁寺塔頭 西来院 -2 中庭、俳句涅槃図、登竜門屏風、白龍図ほか

本堂に行く前に、中庭の竹がまず目にとまりましいた。まずは中庭を拝見。 竹の足元に目を移すと、大きな器に満たされた水に、蘭の花が浮かべてあります。 外縁に案内板が設置されています。彫刻家・楽雅臣氏が奉納された石器です。「天地円相」と名づけられていると解釈しました。この中庭も、前庭同様、中根庭園研究所による作庭です。(資料1、本堂の掲示案内文) 南西寄りから 北東寄りから 北東角から北側建物の外縁方向を眺めて 細身の竹の緑と白砂がコントラストとなり、井筒と石器が対として照応し合っていると感じます。浮かんでいる花が、ワンポイントを生み出し、目を惹きつけられます。 東側の建物の外縁の途中に立ち、北西方向(屏風の立つ部屋)を眺めて 喚鐘 庫裡の廊下と本堂との境に板戸があります。板戸の手前南側に衝立が置かれています。ここにも達磨大師が描かれています。 本堂の外縁を東に歩み、南面する本堂の中央部まで歩みます。正面に「西来院」の扁額が掲げてあります。多くの参観者が庭を鑑賞するために外縁に座っていました。 本堂正面の外縁からの本堂内部の眺めこの西来院は、鎌倉時代に来日した中国の僧侶で建仁寺11世となった蘭渓道隆が創建した古刹だそうです。本尊は地蔵菩薩。2028年に、750年遠忌を迎えるそうです。その準備として、本堂の改修を終えて天井画が完成し、3つの庭が新たに作庭されたと言います。この3つの庭には、1200株の蘭が植えられていて、「蘭の寺」として一般公開が行われているそうです。このことは知りませんでした。本堂の案内掲示を読み始めて知りました。ここにご紹介している現代アート作品は、西来院に奉納された作品群だそうです。(本堂内の案内説明文より) 本堂の正面、内陣には「蘭渓道隆坐像」が安置されています。延宝4年(1676) 康乗作。 内陣と外陣の境、正面の欄間に、掛軸が掛けてあります。釈迦如来坐像と推測します。 その右側には、曲彔(キョクロク)に坐る高僧の坐像が掛けてあります。この頂相(チンソウ、肖像画)は蘭渓道隆禅師と思われます。(資料2)その隣には有名な禅語「喫茶去(キッサコ)」が墨書されています。手元の一書によれば、この三字は「趙州(ジョウシュウ)喫茶去」の公案から出たものと言います。臨済義玄の「且坐喫茶(シャザキッサ)」とともに、茶人には最もなじみの深い言葉になっています。(資料3) 本堂・外陣の東側、障子戸の前、中央部に、まず当初の探訪目的としたものが天井近くから吊り下げ、掛けてあります。 「俳句涅槃図」 俳人黛(まゆずみ)まどかさんと画家・木村英輝さんのコラボ作品。釈迦涅槃図は、臨終を迎えた釈迦の周りを弟子や動物たちが取り囲み嘆き悲しむという伝統的な様式の仏画です。この涅槃図は入滅間際の釈迦を見守る人々がごろりと異なります。相対的に私たちには身近な古今東西の著名人です。聖徳太子、アインシュタイン、マリリン・モンロー、オードリーヘップバーン、プレスリーなどなど・・・・・。そして、黛さんの俳句が短冊の形で、涅槃像を取り囲むようにちりばめてあります。 こんな風に・・・・・。伝統的な涅槃図には出てこない動物たちも登場しています。型やぶりで楽しめるおもしろい涅槃図です。縦2.4m、横3mという大きさです。下に「発願文」が掲示されています。「この『俳句涅槃図』は、直接的には私の師であり父である俳人黛執の菩提供養のため発願いたしました。 同時に、ロシアとウクライナ、イスラエルとパレスチナの間で、また世界のさまざまな地域で今この瞬間も存在する戦争や紛争、貧困、差別などに苦しむ人々の鎮魂のため、建仁寺西来院に奉納させていただきます。 未来を担う世代にもこの願が届くよう、絵図は木村英輝氏に描いていただきました。釈迦入滅と万物(花鳥風月)のいのちを、俳句と絵によって明るく称えています。 『俳句涅槃図』をご覧になった方々が、”いま、ここ”にあるいのちの尊さに気づき、救済になりますようこころより願います。 2025年1月 小寒の湯河原にて 黛まどか 」(全文転記)発願文の両側に、ちりばめられた俳句の説明パネルが掲示されていました。各句に説明文が付いています。いくつか掲載句をご紹介します。私的にわかりやすいと感じた句です。 風にならむとしゃぼん玉生まれけり 涅槃絵に恋猫の闇ありぬべし 原爆忌音なく川のながれゆく 傾きて傾ぎて露の道しるべ 秋惜しみをり一椀の熱き茶に 月を見せむと朴一葉落ちにけり 「俳句涅槃図」の左右斜め下に、二曲一双の屏風が立っています。「登竜門」と題する屏風絵です。 木村英輝作。「Ki-Yan」というホームページを見ると、「京都が生んだロックな壁画絵師」というフレーズが目に飛び込んできました。知らなかった! (資料4) これも寄進された作品。寄進者名が載っています。そして、本堂の天井画です。部分図しか撮れないのが残念ですが、仕方がない。 「白龍図」 縦約6m、横約13m。中国人アーティスト・陳漫作。 資料1) 二匹の龍がダイナミックに描かれています。本堂外陣の広さと天井までの高さ、そして天井一面に広がる二龍。その相対感覚での迫力はかなりのものです。描いた作品を分割して、本堂に搬入し、天井に張り付けたと言います。 本堂内の南西隅に、陳漫氏のプロフィールを紹介するパネルが設置されています。そして、本堂の西側のスペース(正面の障子戸の内側、西側の障子戸の内側、西側脇陣の外側壁面)に、陳漫氏の作品が展示されていました。陳漫(チェンマン/Chen Man)さんは、中国のビジュアルアーティスト。写真、映像、絵画、インスタレーションなど、様々な分野で活躍。中国中央美術学院に在籍(2001~2005)し、卒業後に独自の特徴的なアートスタイルを確立したそうです。メディアでは、「世界の中国に対する見方を変えた」写真家として度々称賛されているとか。 (説明パネルより)本堂の正面入口に一番近いところから、展示されていた作品を眺めていきます。 これは陳漫さんの作品ではありません。後で触れます。 ここから本堂西側の障子戸の前になります。 西側脇陣の外側壁面に展示の作品陳漫さんが様々な領域にまたがったビジュアルアーティストであることを感じます。さて、例外展示物について:私の記憶です。案内係の方の説明によりますと、あのロボットの手・腕の部分は、イーロン・マスク氏宅を訪れた際、所有の武器庫に置かれていたものをいただいたというもの。武器庫という言葉が使われていましたが、ガン・コレクションの類なのかもしれません。この手・腕の部分に電気が流れるようになっている感じで、点滅がみられました。時折、指がぴくっと動くらしい・・・・などという説明がでていました。どこまでが事実なのかは不詳。ちょっとおもしろい展示品でした。今回の特別公開での本堂内部は、さながら特別展の展覧会場的雰囲気でした。陳漫さんのビジュアルアート作品群が奉納作品なのかどうかは未詳です。調べた範囲では確定できる情報を見つけていません。これらもまた、奉納・寄進作品なら、今後どのように公開されるのか。興味が湧きます。今度は、蘭の寺としての公開があれば、再来したいと思う次第。それでは、最後に本堂前の庭を眺めましょう。つづく参照資料1) 特別公開中! コーヒーが飲めるお寺「建仁寺 西来院」とは :「そうだ京都、行こう」2) 蘭渓道隆 :ウィキペディア3)『禅語の茶掛 一行物』 芳賀幸四郎著 淡交社 p824) Ki-Yan HIDEKI KIMURA オフィシャル・サイト 補遺蘭の寺 大本山建仁寺塔頭 西来院 ホームページ「蘭渓道隆」―鎌倉時代に日本に禅を伝えた中国人僧― :「ダーナネット」大覚禅師像 :「住友財団」 → 蘭渓道隆禅師のこと。楽雅臣 ホームページアートを生み出すひとたちのことば樂雅臣(らく・まさおみ)さん(彫刻家) :「京都で遊ぼうART」想像もしなかったものが、石に向き合っているときに生まれてくる―彫刻家 樂雅臣 2021.08.20 :「ストーン・サークル」黛まどか公式サイト黛まどかさん「熊野古道、神々感じて」 世界遺産20年 日本経済新聞 映像著者と語る「ウクライナ、地下壕から届いた俳句~The Wings of a Butterfly~」ウラジスラバ・シモノバさん、黛まどかさん 2023.8.21 jnpc YouTube【朝めし自慢】 木村英輝(襖絵師、壁画家・77歳)「週に一度は、僕が作るじゃがいものガレットです」 :「サライ」中国アーティスト陳漫 & 京都建仁寺塔頭霊源院のコラボ作品 :「BRAND JAPAN」【株式会社BRAND JAPAN】墨龍図×中国人アーティスト陳 漫氏 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)スポット探訪 京都・東山 建仁寺塔頭 西来院 -1 九華青蓮の庭と屏風絵 へ

2025.03.21

コメント(0)

-

スポット探訪 京都・東山 建仁寺塔頭 西来院 -1 九華青蓮の庭と屏風絵

3月14日(金)に、天気が良かったので、建仁寺の塔頭・西来院を訪れました。1月21日の朝日新聞で「涅槃に集うのは」という見出し記事が目にとまったのです。「俳句涅槃図」が特別公開されているという報道でした。公開期限が3月18日まで。ということで、期限まじかの拝見でした。山門前に案内板が掲示されていました。「京の冬の旅 特別公開」の一環として、西来院が、今回初公開されたようです。「京の冬の旅」初公開というメッセージが左上隅に記されていました。、西来院は、建仁寺の北門を入るとすぐ左手前方にある境内塔頭の一つです。 建仁寺の鐘楼北門からはこの鐘楼が目印になります。鐘楼から東方向すぐに、西来院への参道があります。 山門へ続く石段の少し手前、参道脇の生垣にお地蔵さまが・・・・ひっそりと。 山門を入ると庫裡が左(北)側にあり、 参道がまっすぐに延び、正面に中門、右側(南)に前庭が見えます。 「甘露門」と記された扁額が掲げてあります。後でわかったのですが、ここは西来院の本堂に直接向かうための門です。 甘露門の屋根の獅子口「甘露」はサンスクリット語のアムリタの翻訳。「アムリタは不死、あるいは神々がそれを求めて常用した不死を与える飲料を意味する」そうです。仏教での用例からみると、古くから涅槃を意味し、涅槃に導く教説そのものをもさすとか。「中国では古来、天下太平の祥瑞として天が降らせるという甘いつゆを意味し、この語が仏典にでるアムリタの訳語として採用され、定着したものである」(資料1)と言います。 庫裡 獅子口拝観受付を済ませて、右方向に通路を進むとすぐ右側の座敷には、 金地墨画で六曲一双屏風の一隻が西壁面前に立てられています。 通路脇の屏風 通路の北側にもう一隻の屏風を立ててあります。 六曲一双で「双獅図」屏風になっています。 陳漫作。後ほどご紹介する天井画「白龍図」の画家でもあります。この屏風の名称が掲示されているのですが、変換できない漢字が含まれていますので、正式名称は省略します。(簡体字のようです) 切り出してみました。文字が読めそうなので加えます。 (ただし、残念ですが、私には判読できません) この部屋に座りますと、南に向いて、正面に前庭を眺めることができます。禅宗庭園が広がっています。起伏を造形した一面の苔庭に樹木と9つの大石を石組した庭景色です。山野の広がりを凝縮している感じ・・・・・。私には、様々な視点から「三」という数を組み入れた石組のように感じました。 案内表示に、庭は「九華青蓮」と称し、作庭は中根庭園研究所と記されています。 後で気づいたこの案内の名称からは、蓮の花に見立てた石組なのでしょう。方丈の方で、案内係の方にお聞きした話では、西来院では、2024年3月に新たに庭の作庭を終えたばかりとのこと。令和の庭ということになります。初公開なのです。 左に甘露門 右方向に山門 左から右へと、庭を眺めて行くと、こんな感じです。 東側に床の間があります。床の間に掛けられたビデオのワン・シーンのようです。 (資料2)Nike X James X Chen Man Nike commercial video ここにも三種の床飾りが置かれています。 禅宗に達磨大師は欠かせない。達磨さん、何を睨んでおられるのでしょう?5238この後、座敷を出て、通路の反対側の中庭を拝見し、本堂に進みます。つづく参照資料*堂内に掲示の案内説明文1)『岩波 仏教辞典 第二版』 岩波書店2) Nike x James x Chen Man :「陳漫」補遺京都最古の禅寺 建仁寺 ホームページ陳漫 ホームページChen Man From Wikipedia, the free encyclopedia ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)

2025.03.20

コメント(2)

-

スポット探訪 京都・伏見 御香宮神社 -2 本殿周辺、境内社巡り

御香宮神社の本殿前 参拝所から本殿正面を撮りませんでしたので、以前撮った写真を載せます。(2013.5.5 撮影) 御香水 正面・左側瑞垣の前に、「御香水」の水槽があり、傍に案内板が設置されています。「いまから1100年前、平安時代の貞観4年(863)9月9日、境内から水が湧き出しよい香りが四方に漂い、この水を飲むと病気がたちまち癒りました。この奇瑞により清和天皇から<御香宮>の名を賜りました。井戸は明治時代に環境の変化により、涸れてしまいましたが、昭和57年の春に復元、昭和60年には、歴史と由緒があり地場産業である酒造りと結びつきが深く、水量も豊富で保存管理がよいことから、環境省<名水百選>に認定されました」(転記)尚、この水槽に満ちている水は濾過されていないので飲まないでくださいとの注意札が掲掲げてあります。水鉢の左側に、細竹の樋から 「御香水」が注がれています。こちらは濾過器を通した飲用できる水が注がれています。 傍に、「名水百選認定書」が掲げてあります。また、御香水は伏見の名水10ヵ所のひとつです。「伏見名水スタンプラリー」という催しが開催された時には、この御香水がスタートになりました。 (資料1,2) 本殿正面の右側、瑞垣の前面に石碑とブロンズ像があります。石碑に刻された文字を私は判読できません。残念!ブロンズ製の母子像の台座には「慈」(いつくしみ)という題が嵌め込まれています。2008年、京都府出身の彫刻家・木代喜司作。 (資料3) 振り返って拝殿側を見ますと、江戸時代を彷彿とさせる防火設備があり、雰囲気が調和しています。大きな天水桶が置かれ、上辺部に板を渡して手提げの桶が△形に積まれています。本殿に向って南東側、拝殿の東側に「絵馬堂」があります。絵馬堂に設けられた休憩所で憩っている人々が居ましたので、お堂の写真は撮らずに、奉納された絵馬を拝見。絵馬堂は宝暦5年(1755)の建立。現在約80体の絵馬が掛けてあるそうです。 (資料4)1点だけご紹介。 舳先に龍頭が装飾されている大船の絵馬が奉納されています。インターネットで龍探しをしていますので、ついつい龍には目がとまります。 絵馬堂前を起点にして、本殿の周囲を反時計回りに巡ってみました。今まで、断片的には境内周辺と境内社を拝見してきていますが、意識的に全体を一巡したことはありませんでしたので・・・・。 母子像に近い位置から眺めた景色。大きな石碑とその手前に井戸があります。 本殿の東側。朱塗りで連棟式の社が祀られています。扉の上半分にかかる形で扁額が掛けてあります。左側から住吉大明神、八坂社、蛭子社、八幡社。八幡社は上の二文字が判読できません。 「豊国社」 豊臣秀吉を祀る社です。御香宮神社の末社。明治6年(1873)に創建され、明治40年(1907)に現在地に遷座。「明治元年に明治天皇が勅令にて豊国神社を再興させたことを機に、当社においても由緒との関わりを鑑み、建立した」(資料4、以下随時参照)と言います。江戸幕府の寺社政策に対する明治政府の反動の一端がこの勅令にも伺える気がします。本殿周縁の北側参道から、この豊国社に参道が続いています。 「大神宮」 伊勢神宮の大神を祀る社。元禄7年(1694)建立。拝殿は元文2年(1737)建立。御香宮神社の末社。豊国社と分岐する形で参道が延びています。大神宮の背後と西側は鎮守の杜となっています。 本殿の北東角あたりの景色。白梅が咲いていました。 鎮守の杜の手前、本殿の北方向にも、東側と同様に連棟式の社が祀られています。こちらはこの景色の右(手前)側から社名を列挙していきます。春日大明神、天満大神、新宮、熊野社、那智、金札宮が祀られています。 鎮守の杜は金網のフェンスで囲われています。フェンスの西面前にこの瓦葺の覆屋が設けてあります。薪が積んで保管されています。神事用なのでしょうか。この前には本殿周縁の西側参道と神社の北門をつなぐ参道が通っています。この参道を挟んで、鎮守の杜とは反対(西)側に 瑞垣に囲まれた「東照宮」が祀られています。徳川家康を祀る社です。御香宮神社の末社。本殿は元和8年(1622)、水野遠江守の造営。拝殿は寛永19年(1642)、小堀遠江守の寄進。昭和36年(1961)、国道24号線拡張工事に関わる境内地譲渡に伴い、現在の位置に遷座したそうです。境内末社とはいえ、豊国神社と東照宮を同じ境内域に併存させて祀ってある神社というのは、たぶん珍しい部類になるのではないでしょうか。 「松尾社」 松尾大神を祀る社。御香宮神社の末社。明治24年(1891)建立。御香宮神社の末社。 ここも本殿は瑞垣に囲われています。松尾社の本殿の背後、南西側に池があります。 池を横断する参道と小橋が設けられています。が、ここは池の手前で立ち入り禁止です。 池の向こう側に「厳島社」が見えます。厳島大神を祀る社。御香宮神社の末社。創建は不詳。東照宮と同時期に、こちらに遷座したそうです。 池には鯉が遊泳この池は、「弁天池」と称され、桃山時代の石材を使い、中根金作氏の作庭によるもの。池に架かる石橋は、もと「常磐井」と呼ばれた井筒を転用されたそうです。(資料5) 本殿の西方向に「稲荷社」が祀られています。菊姫大明神と源福大明神を祀る社。御香宮神社の末社。宝永7年(1710)、建立。 稲荷社からほど近い位置に「神馬舎」があります。本殿の南西側には社務所があり、社務所の西側には小堀遠州ゆかりの石庭があります。本殿や拝殿、石庭については、拙ブログで過去に細見ご紹介をしていますので、拙ブログ記事をご覧いただければうれしいです。これで、凡そ御香宮神社の境内を一巡してきたことになります。最後に、余談的にいくつか付記しご紹介します。*伏見は豊臣秀吉が文禄年間に伏見城を築き、城下町を作ることで、町が形成された。*この時、現在地にあった御香宮は、伏見城内の大亀谷に社殿を移転し、城の鬼門除けの守護神に位置付けられる。この時、九州福岡市の香椎宮(祭神神功皇后・仲哀天皇)を勧請した。この移転の折に、秀吉は社領300石を寄進。*家康が秀吉の後、伏見城で天下の政事に関与していた時期に、尾張・紀伊・水戸の”御三家”の藩祖と、秀忠の娘千姫が伏見で誕生した。御香宮を産土神として特別の崇敬をはらったという。*徳川家康は、御香宮を現在地に移転させ、家康は、この時秀吉と同様に神領300石を寄進。慶長10年(1605)に徳川家康寄進の本殿が竣工した。引き続き社殿を造営する。 大亀谷の社殿は、「古御香」と称され、御旅所として残る。今は独立した神社に。「古御香宮社」と称され鎮座する。深草大亀谷古御香宮町に所在。*三代将軍家光の時、伏見城の破却が決定される。伏見は、伏見奉行の下での、幕府直轄領となる。*鳥羽・伏見の戦いにおいて、御香宮神社は薩摩藩の屯所となった。ご覧いただきありがとうございます。参照資料1) 名水のまちをめぐる(京都府・京都市) :「歴史街道」2) 伏見名水スタンプラリーのい挑戦! :「まちむすび伏見」3) 京都の野外彫刻 フィールドワーク39 『慈 いつくしみ』 :「no+e」4) 社殿・建物 :「御香宮神社」5)『新版 京・伏見 歴史の旅』 山本眞嗣著 山川出版社 p62-69補遺伏見名水スタンプラリー(2024年3月20日~5月31日)開催 :「とっておきの京都プロジェクト」「御香水」で知られる伏見の産土神、安産守護の祈願所 :「京都に乾杯」中根金作 :ウィキペディア中根金作の庭園 庭園記事40件 :「おにわさん」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)スポット探訪 京都・伏見 御香宮神社 -1 鳥居旧基礎石~参道沿い~拝殿 へこちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮神社 本殿壁面の極彩美 -1 5回のシリーズでご紹介観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮神社の石庭~小堀遠州ゆかりの庭石~ほか観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮神社 拝殿 蟇股の美 観照 時空をつなぎウシ巡り -4 御香宮神社・車石(寶相寺/大津駅前/大津市歴史博物館/横木<藤尾>)・長安寺ほか へ

2025.03.16

コメント(2)

-

スポット探訪 京都・伏見 御香宮神社 -1 鳥居旧基礎石~参道沿い~拝殿

大手筋通に対し、南面する御香神社の表門を入ると、すぐ右手側の参道脇に置かれているのがコレ! 「大手筋木鳥居旧基礎石」です。久しぶりに訪れましたので、境内を一通り巡ってみました。前回の大手筋周辺点描とは重複しない形で散策結果をご紹介します。 一方、参道の左側には、少しスタイルの異なる狛犬が置かれています。これは向かって右側の獅子像です。左の狛犬像は逆光気味でうまく撮れませんでした。 その先に小社が祀られています。この背後、境内の西南隅に明治20年に建立された伏見義民碑が建立されています。天明5年(1785)、伏見奉行小堀政方の暴政を江戸幕府に直訴し悲惨な最後を遂げた義民文殊九助ら7人の顕彰碑です。三条実美の題字、勝海舟の撰文によるそうです。(資料1,2) 桃山天満宮参道の右側、神社境内の東南隅に位置します。 石鳥居をくぐると、右側にこの臥牛が居ます。 拝所手前の狛犬 唐破風屋根の参拝所の正面、頭貫の上部に、蟇股の代わりに牛の親子と梅の木が透かし彫りにしてあります。その上部はオーソドックスな感じの笈形が支えとなっています。 木鼻 拝殿側面の蟇股 「桃山天満宮」の扁額の背後には、頭貫の上部に鶴が左右に向かい合う形で全面的な透かし彫りが施されています。笈形は前面と照応する意匠です。祭神は菅原道真です。この天満宮、俗に「山の天神」とも称されるとか。 もともとは伏見山(桃山)の中腹にあった竜幡山蔵光庵という禅宗寺院に、1394年の秋、鎮守社として創建されたそうです。文禄3年(1594)、伏見築城に際して、寺院は嵯峨に移転します。神社は前田利家の屋敷に祀られることになりました。伏見城廃城後は神社のみ残り荒れ果てていたそうですが、天保12年(1841)、観音寺近くに遷して祀られます。そして、三転して、昭和44年(1969)に現在地に遷されるという変遷をたどると言います。(資料1,2)この桃山天満宮の境内地を巡ってみましょう。 拝所の南西方向に井戸と手水鉢があります。手水鉢の正面には「漱水」と刻されています。「漱」は、角川新字源を引きますと、第一義で「すすぐ」、第二義に「うがい」と説明しています。 紅梅が咲く北東隅の景色 この小社の由緒は未確認。石碑は、江戸時代以降の境内地の回復経緯を刻し、旧境内地を回復した記念として大正10年10月に建立されたものです。 西側には2つの社があります。 手前の建物には、向かって右から厳島社、紅梅殿、白太夫社の扁額が掲げてあります。 その西隣は老松社の扁額が掲げられています。これらの摂社は菅原道真を祀る神社でよく見かけます。 北西隅には、前回ご紹介した伏見城跡の残石が保存されています。その前に、明治39年3月に建立された記念碑が設置されています。菅原道真千年祭にあたって再興の経緯が碑文として刻されています。 (資料3) 桃山天満宮境内の南西隅に「去来碑」が建立されています。蕉門十哲の一人・向井去来です。 梅の香にのっと日の出る山路かな背後に少し見えるのはご神木と小社「大杉社」。 参道を挟み西側にある「貴賓館」の入口。その前に置かれた大石は既に触れています。 貴賓館と並んで建つ「参集館」。貴賓館・参集館はともに昭和9年(1934)建立。 前庭の一隅に建立された顕彰碑。両建物の工事費は全て月桂冠11代当主・大倉恒吉氏が献納されたそうです。 (資料1)参道を進みます。 境内地が一段高くなり、石段を上がったところに、「手水舎」があります。右側の井戸の正面に「斯水神霊」と刻されています。この水神霊ありという意味合いでしょうか。振り返りますと、 参道の西側には東面する形で「土蔵」があります。 その西側に、「神輿庫」があり、現在は巡行用神輿が3基納められています。(資料1) 西辺に「九香軒」と称する茶室があります。徳川家康本殿建立400年記念事業として平成18年(2006)年に、移築・増築により竣工した建物だそうです。 (資料1) 屋形石灯籠 能舞台のある建物の近くに大きなブロンズ製灯籠があります。 中台の部分を眺めますと、龍がレリーフされています。 灯籠の竿 基壇の格狭間には獅子がレリーフされています。 拝殿の手前には狛犬像が設置されています。上掲の狛犬と見比べてみてください。三者三様に狛犬の姿が異なります。 拝殿の正面には唐破風屋根がついています。屋根の下の装飾が極彩色で華麗です。破風の正面中央に、徳川の三葉葵の家紋、その左右に菊の紋が配され、その外側に五七桐の紋、さらに三つ巴紋が取り付けてあります。この辺りで一区切りとして、本殿の周辺を巡ります。つづく参照資料1) 社殿・建物 :「御香宮神社」2)『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p105-1103) 桃山天満宮 :「京都通百科事典(R)」補遺向井去来 :ウィキペディア向井去来 :「芭蕉db」(山梨県立大学) ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)スポット探訪 京都・伏見 御香宮神社 -2 本殿周辺、境内社巡り へ

2025.03.15

コメント(0)

-

探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -5 午 大手筋の妙見さん & 寄道点描 (4)

前回は京阪電車の踏切を東に渡った北側の歩道から、東方向に見える近鉄京都線の高架で終えました。こちらは、踏切を渡った後の南側歩道の傍です。京阪電車伏見桃山駅地下改札口への階段出入口の傍に、大手筋の案内板と京都一周トレイル【東山】の起点となる道標が設置されています。この起点道標が近鉄桃山御陵前駅の傍に設置されていいるものと思い込んでいて、見つけるのにウロチョロして時間をくいました。再び、北側歩道に戻り、近鉄京都線の桃山御陵前駅を左に見つつ高架の下を通り過ぎて、東に進みます。 「御香宮」の扁額を掲げた朱塗りの大鳥居の傍を通りすぎると、 白亜の築地塀に鉄製門扉が見えます。西側門柱には「日本聖公会 桃山基督教会」、東側門扉には「桃山幼稚園」の金属製銘板が嵌め込まれてあります。桃山キリスト教会として現在地に移転し礼拝堂と牧師館が建てられたのは1936年だそうです。桃山幼稚園は1941年の開設だとか。 (資料1) 門扉前を通り過ぎると、この案内が設置されています。 近くに京都観光案内図も御香宮神社の築地塀の傍に設置されています。地図を切り出してみました。 「御香宮神社」表門稿を改めてご紹介しますが、大手筋通の点描として少しご紹介します。表門を入りますと、幅の広い参道が北方向に真っすぐ延びています。 最初に、参道の右(東)側に見えるのは、境内社の一つ、「桃山天満宮」です。 天満宮の境内には、紅梅と白梅が咲いていました。ちょうど見ごろでした。 この境内の北西隅に、大手通と関係の深い伏見城石垣の残石が保存されています。参道に出ると、参道の左(西)側にある建物の入口前の両側にも残石が置かれています。こちらは大きな石。 矢穴が残る大石。石を切り出すためにクサビで穿った穴。 大石には、マークが刻まれています。誰がこの石を運んできたのか。大名たちが己の仕事を示すために、符丁となるマークを刻んだのです。 能舞台がある建物の背面。 拝殿の中央部が本殿への通路になっています。割拝殿と称されます。 屋根のある通路の先が本殿です。大手筋通に戻り、東に歩みます。 数十メートル先には、御香宮神社境内東辺に沿って南北に国道24号線が通っています。角に交番があります。交番の手前に京都一周トレイルの道標が設置されています。国道24号線を横断し、さらに東へと坂道を上りますと、JR奈良線の踏切に到ります。踏切手前で右折して数分歩くと、奈良線の「桃山」駅です。 踏切の傍に3番目の道標が設置されています。インターネットの地図でこの辺りの地名を確認しますと、興味深いと思います。国道24号線から踏切までの間で、大手筋通より北側は「桃山町松平筑前」、大手筋通より南側は「桃山町鍋島」です。踏切を横断して、さらに坂道を上りますと、南北方向の道路との交差点の北西側に 4番目のトレイル道標が設置されています。大手筋通の北側は「桃山筑前台町」。大手筋道の南側は、鉄道敷地を含め「桃山町鍋島」の続きとなり、東半分という広さです。「伏見桃山歴史地圖」に掲載の「伏見桃山時代大小名屋敷分布圖」を参照しますと、ほぼそのあたりと思える地域に、鍋島信濃守、筑前中納言、肥前中納言、徳川御上屋鋪松平駿河神守などの大名の名前が見られます。当時の屋敷名称などが、現在の地名に継承されているということでしょう。 (資料2)第4番のトレイル道標の略図に記載の破線の入口まで歩めば この景色です。 つまり、ここからは現在は、明治天皇陵の参道になっています。勿論、この参道は自由に散策することができ、天皇稜前まで続いています。大手筋通の探訪としては、この地点を東端として終わります。ご覧いただきありがとうございます。参照資料1) 教会概要 :「日本聖公会 桃山基督教会」 2) 伏見桃山歴史地図 :「所蔵地図データベース」(国際日本文化研究センター)補遺伏見城 :ウィキペディア伏見城の造営 前田義明 :「京都市埋蔵文化財研究所」伏見・指月城の復元 :「京都市埋蔵文化財研究所」伏見城・指月城跡 現地説明会資料 :「京都市情報館」京都一周トレイル①東山コース【桃山〜伏見稲荷】 :「YAMAP」京都一周トレイル 東山コース :「京都観光Navi」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。京都 洛陽十二支妙見めぐり 一覧

2025.03.14

コメント(2)

-

探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -4 午 大手筋の妙見さん & 寄道点描 (3)

前回ご紹介の酒蔵景色の見られる松本酒造さんは、地図を確認しますと敷地が横大路三栖大黒町と東隣りの恵美酒町にまたがっているようです。敷地を囲む源氏塀の東端が、恵美酒町を通る南北の通りになり、案内標識を見て、この南北の通りを200mほど北に歩くと、左(西)側に冒頭の「宝福寺」の門が見えます。手前の石標には、「禅曹洞宗宝福寺」「開運厄除 安産子左左授 金毘羅大権現」と刻されています。永平寺派のお寺です。革屋町に所在。門の右手前すぐ傍には、「大本山永平寺 入越足跡夢街道慕古の旅発願寺」「開山道元禅師 慕古の旅御頂相笈御館具奉安所」と刻されたもう一つの石標が建ててあります。 朱塗りの門を入ると、その先にもう一つ門があり、その先に宝形造りのお堂を拡張した感じの本堂が見えます。門が開いていますので、本堂前の境内を拝見しました。 境内の北側には、無縁仏の墓石群があり、そこに漢音菩薩像と子安地蔵尊像が建立されています。参道を挟んで南側には、 この建物があります。グーグル・マップを見ますと、金毘羅堂と表記されています。手許の参照本では、伏見城学問所にあった金毘羅堂の荒廃がはげしく、昭和48年(1973)、御堂様式で新造されたという記述があります。 (資料1)この建物がそれに相当するようです。入口の扉には、「座禅堂」と掲示が貼られています。金毘羅大権現を祀るとともに、たぶん座禅堂として併用されているのでしょう。正面の軒下、入口の左側上部に、木彫の大天狗面が掛けてあります。「古くからさわるとたたりがあると恐れられていたが、最近では長く突き出た鼻を性器にみたて、子授け信仰の一つになっている」(資料1)とか。 お堂の左手前の地蔵堂 お堂の右手前にはこの記念碑が建立されています。 銘板に刻された絵図。道元禅師入越の旅の様子を描いたもののようです。説明文によると、2002年の道元禅師七百五十回大遠忌の前に、慕古報恩行を発願し、1996年8月下旬に、道元禅師入越足跡250キロを当寺住職が行脚踏破されたそうです。絵図の左には「【夢街道・慕古の旅】全行程図」が記され、7日間での踏破だったそうです。また、「慕古の心」を高揚・布宣せんと発願し、道元禅師御頂相笈御館を新調されたとか。このお堂の扉には「御頂相笈御館奉安殿」との掲示もあります。これは、門前の石標の案内と照応しています。 通りを挟んで東側には「浄土宗光照寺」があります。革屋町に所在。大手筋通に戻り、東に進みます。 濠川に架かる大手橋 大手橋を渡る手前、西詰の北側歩道傍に、「坂本龍馬 避難の材木小屋跡」と刻した案内石標が建てられています。寺田屋に潜んでいた龍馬が、慶応2年(1866)1月24日未明に襲撃を受け、お龍の機転・通報で、負傷しつつも窮地を脱して逃走し、その途中で避難して隠れたという小屋。この石標から、南東方向に約50mの所にかつてはその小屋があったと言います。 濠川の上流(北)側竹田街道を横断し、さらに東へ。 浄土宗阿弥陀寺 山号は福聚山。西大手町に所在。創建時期は不明だとか。尚、開山された上人が寛永2年(1625)とのことで、江戸時代初期の創建と推定されているそうです。 (資料2) 浄土宗願生寺。この寺も西大手町に所在。山門は柵で閉ざされていますが、東側にあるお堂は正面がオープンで拝見できます。 お堂の正面に香炉台が設置されていて、その石柱の正面に「伏見 柳谷観世音菩薩」と刻されています。観音堂です。太陽光線で格子ガラス戸が鏡面反射して、堂内の観音菩薩像をほとんど眺めることができませんでした。参拝されていた女性の方は、3体の仏像が祀られているとおっしゃっていました。見られず・・・・・残念。 格子ガラス戸の前の外縁に、この像が安置されています。たぶん賓頭盧尊者像でしょう。 観音堂の正面に向って手前、左(西)側には地蔵堂、右(東)側には、正面に「観世音」と刻した石造水鉢が置かれています。 お堂の右斜め前には、もう一体、お地蔵さまが安置されています。こちらの地蔵堂の右側外に、小ぶりな布袋像がちょこんと置かれています。おもしろい。再び、大手筋商店街の通りに入ります。まずは4番街です。わずかの距離でで、北側に少し奥まって山門が見えます。 「浄土宗大光寺」の山門です。山号は藤澤山(トウタクサン)。院号は宝厳院。伯耆町に所在。 山門を入ると、少し先の左側にこの案内板が掲示されています。 正面少し先に「本堂」があります。 案内板には寺の沿革が詳しく説明されています。鎌倉時代文応元年(1260)に、法然上人の六代法孫、空蔵坊寛海上人により「大光明寺」という名称で、即成院村(現伏見桃山町松平武蔵)に創建されました。その後、伽藍拡張、禅宗に改宗、移転、応仁の乱での荒廃、再建という幾多の変遷を経ます。文禄元年(1592)に中興荘蓮社厳誉上人のもとで浄土宗に復宗。伏見城廃城を機に、寛永元年(1624)伏見奉行小堀政一(遠州)から頓誉上人が現在地を替地として拝領し、移転し現在に到ります。現在は浄土宗総本山知恩院を本山とするお寺です。 拝見はしていませんが、別の案内板によりますと、本堂には本尊・阿弥陀三尊仏。さらに五劫思惟阿弥陀仏、千手観音菩薩、十二支守本尊仏を安置。本堂内薬師堂に薬師如来三尊仏、十二神将を安置とのこと。本堂とは境内地をはさんで南側に2つのお堂があります。 西側に「日限地蔵堂」があります。 格子戸中央のはざまから堂内を垣間見ますと、二体の地蔵菩薩像が安置されています。 東隣りに地蔵堂よりさらに小ぶりの「庚申堂」があります。 こちらも格子戸中央のはざまから堂内を垣間見ますと、極彩色の青面金剛仏像が安置されています。 本堂大棟の鬼瓦 降り棟の鬼瓦大光寺を出た後、大手筋商店街を東に歩みます。あとは1番街まで商店、銀行などが連なっています。 京阪電車の踏切を横断して、大手筋商店街の東端、アーケードの部分を撮ってみました。 京町通を横断した先で大手筋通(大手通)の東方向を眺めますと、数十メートル先に、近鉄京都線の高架が見えます、北側に、桃山御陵前駅の改札口があります。高架のさらに東方向には大手筋通を跨ぐ形で朱塗りの大鳥居が立っています。御香宮神社の鳥居です。一、二番街あたりから東方向の大手筋は、坂道が延びています。かつての伏見城に入るまさに大手通です。大手筋通をさらに東に歩みます。つづく参照資料1)『新版 京・伏見 歴史の旅』 山本眞嗣著 山川出版社2) 福聚山 観音院 阿弥陀寺 ホームページ補遺久祥山寶福寺 :「曹洞禅ナビ」伏見・大光寺 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。京都 洛陽十二支妙見めぐり 一覧

2025.03.13

コメント(2)

-

探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -3 午 大手筋の妙見さん & 寄道点描 (2)

本教寺から大手筋通に出た後、西に向かいます。4番街を通り過ぎれば、南北の通りは北が風呂屋町、南が納屋町の通りとなり、この南北の通りが大手筋商店街の西側入口です。かつて、ここまではしばし歩いた通りです。一方、ここから手筋通を西に行くことは滅多にありませんでした。この機会に、大手筋通がどこまで西に行けるのか、歩いてみることにしました。大手筋通は地図で確認しますと府道35号です。西に進み、最初の交差点は竹田街道(府道155号)との交差です。昭和時代、昭和45年(1970)3月末までは、この竹田街道を市電(伏見線)が、南は中書島、北は塩小路高倉まで走っていました。子供の頃に乗車した記憶があります。なつかしい!! (資料1) 3月10日(月)正午過ぎに大手筋通西方向の眺めを撮りました。 西に進むと、濠川に架かる「大手橋」です。昭和15年(1940)11月竣工と刻した石版が欄干柱に埋め込まれています。 下流(南)側 上流(北)側 西詰に「おほてばし」と橋名表示調べてみますと、濠川は、豊臣秀吉が伏見城を築城し伏見城下町を造成した時、城の防御として開削した外堀跡です。 (資料2)古地図の一つ、「伏見桃山歴史地図」を参照しますと、次のことがわかります。地図にアクセスして「伏見桃山最近實測圖」をご覧ください。 大手筋(大手通)の一筋北側の東西方向の通りには濠川に毛利橋が架かり、一筋南の通りには阿波橋が架かっています。そして、毛利橋・阿波橋間及び阿波橋より下流は、伏見浜となっています。大手筋(大手通)は濠川の東岸、伏見浜が終端となっています。橋は架けられていません。逆に言えば、濠川岸が伏見城の大手通の起点になります。(資料3)上記地図の左側に載る「伏見桃山時代大小名屋敷分布圖」を見ますと、橋名の由来がわかります。毛利橋の東詰、濠川の東岸には毛利長門守の屋敷地です。阿波橋の西詰、濠川の西岸には蜂須賀阿波守の屋敷地です。こちらは外堀の外側に位置することになります。 歩道の傍近くに、昔なつかしい手動の水汲みポンプが残されています。 通りの北側を眺めると長い板塀が続いています。ここは後ほどご紹介します。 さらに、西に数分歩めば、もう一つ、橋が見えます。「新大手橋」です。この橋は東高瀬川に架けられています。 下流(南)側東高瀬川は、江戸時代初期に角倉了以が開削した高瀬川運河のうち、鴨川から下流の部分にあたります。「鴨川下流の左岸流域に位置し,稲荷,深草の西方を緩やかに南流し,淀川(宇治川)へ流入しています」(資料4) 油小路通の上空の高架道路 油小路通との交差点を横断し、さらに西進すると大きな陸橋に出会います。国道大手筋です。陸橋に上がってみました。ここは、下鳥羽広長町。 陸橋上から眺めた北方向。国道1号です。振り返って、南側を眺めますと。道路は2つに分岐します。 東(左)側が国道1号。南方向。 西(右)側が府道13号。南方向。 大手筋通を東に眺めた景色。北東角に建つ茶色のビルは蘇生会総合病院です。現在の大手筋通は、国道1号との合流箇所が道路の西端になります。ここから西に500~600mほど西に行けば、鴨川の堤防です。地図を見ますと、鴨川と桂川が合流する地点より少し上流側になります。鴨川と桂川が合流する地点からすぐ下流側には、現在羽束師橋が架かっています。さて、南側の歩道を西進してきましたので、大手筋通の北側の歩道を歩き、東方向に戻ります。 油小路との交差点を横断すると、通りの北側は「三栖公園」です。「三栖公園前」のバス停があります。、 東高瀬川の上流側 東高瀬川の右岸から眺めた酒蔵の全景新大手橋を渡り、もう少し近くから、この酒蔵の景色を眺めましょう。 大手筋通に近い東高瀬川の左岸堤防上から眺めた景色 堤防上を北に少し歩いて、端正な酒蔵の連なりをまじかで撮ってみました。 北西側から 橋東詰まで引き換えし、大手筋通の北側歩道に戻ります。酒蔵の角地にこの案内板が設置されています。案内図の上に、「水でつながる文化とくらし 酒と歴史が薫るまち」と、メッセージが記されています。 大手筋通沿いに、上部が白亜の塗壁、下部が板張りの源氏塀がずっと東に延びています。京阪バスの「三栖大黒町」バス停があります。 塀沿いに東に進むと、表門があります。酒蔵の並ぶ美しい景色は、松本酒造さんの建物群でした。つづく参照資料1) 京都市電伏見線 :ウィキペディア2) 濠川・伏見浜 :「コトバンク」3) 伏見桃山歴史地図 :「所蔵地図データベース」(国際日本文化研究センター)4)東高瀬川・概要 :「京都市情報館」補遺伏見城 都市史 :「フィールド・ミュージアム京都」伏見城 :ウィキペディア伏見桃山時代とは :「NPO法人 伏見観光協会」(32) 濠川・宇治川派流 :「京都市情報館」東高瀬川 :「AGUA」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。京都 洛陽十二支妙見めぐり 一覧

2025.03.12

コメント(2)

-

探訪 京都 洛陽十二支妙見めぐり -2 午 大手筋の妙見さん & 寄道点描 (1)

京阪電車伏見桃山駅の改札を出て、地上に出ると「大手筋通」です。かつて、豊臣秀吉が築いた伏見城の城下町の大手筋にあたります。東西方向の通りです。冒頭の位置から左、踏切を渡って、東に進めばこの辺りでは京阪電車とほぼ平行に近鉄京都線が桃山御陵前駅があります。 大手筋通は京阪電車の踏切を東端として、西方向にアーケードで覆われた大手筋商店街が形成されています。伏見の街の古くからの中心地。久しぶりにこの通りを歩いて気づいたのは、東西方向の主要道路を区切りにして、東から1番街~4番街と称されていることでした。2番街を通りすぎますと、 通りの左(南)側の奥まった位置に山門が見えます。「大手筋の妙見さん(本教寺)」です。社会人になるまでは、伏見に住んでいましたので、大手筋のこのお寺の存在は知ってはいました。妙見さんとして知られていることは知りませんでした。 山門 山門の屋根に置かれた獅子の留蓋 山門を入ると、すぐ右側に妙見菩薩を祀る妙見堂があります。 南東側から眺めた妙見堂 この扁額が正面に掲げてあります。私には文字を判読できません。後で知らべてみますと、「開運堂」と読むそうです。(資料1) 妙見堂の蟇股と木鼻の意匠はシンプルな造形です。 お堂の柱に、「洛陽十二支妙見」の木札が掛けてあり、上部の文言から、開運・厄除として信仰されていることがわかります。十二支では、南(午)の方位に位置する妙見さんです。池田輝政伝来の守護神北辰妙見菩薩が祀られているそうです。(資料1)お堂前には、講を組む信仰者により奉納された角柱形の石造香炉が置かれています。 お堂の正面の格子戸のガラスはくもり気味で、かつ鏡面反射がして堂内は残念ながらよく見えませんでした。たぶん太陽の位置関係で堂内の見え具合はかなり違いがあるのでしょうね。 妙見堂前から眺めた本堂 本堂正面には、「本教寺」の扁額が掲げてあります。文禄3年(1594)、日親上人の法孫日受上人が西浜堺町に創建した福昌山と号するお寺です。創建当時より、徳川家康の第二息女督姫(良正院)の帰依を受けていたそうです。督姫が慶長19年(1614) 池田輝政に嫁ぐにあたり、その屋敷跡(現在地)に当寺を移したと伝えられています。(資料1,2)現本堂は、享保年間(1716ー1736)、近衛家の寄進によるものとのこと。入母屋造り、千鳥破風、唐破風の建物です。向拝の頭貫と木鼻はシンプルな造形です。 蟇股とその上の笈形。シンプルな装飾ですがバランスがとれている感じ・・・・。 本堂と妙見堂との間に、鐘楼があります。 梵鐘の縦帯には、題目「南無妙法蓮華経」が陽刻されています。 題目の下に陽刻されたこの文様は初めて目にする形。何を意味する形なのでしょう。題目や名号が記された下部には蓮華座が描かれているのを見慣れていますが、知識不足で不明です。余談です。鐘楼の周りを巡り、梵鐘を拝見していて気づいたこと。 梵鐘に小さな穴が穿たれていることです。昭和時代、太平洋戦争の最中に、金属供出が実施されて梵鐘もその対象とされました。金属として溶融されずに梵鐘が残っていて、戦後に返還されたということでしょう。寺院探訪をしていて、過去に、いくつかのお寺で同様の痕跡をとどめる梵鐘を見ています。鐘楼のすぐそばに、疾病平癒祈願で信仰される「秋山自雲霊神」の碑を安置した覆屋があります。(資料1,2)秋山自雲は、日蓮宗の護法神の一神に位置付けられています。痔の神様として祀られているそうです。秋山自雲は、岡田孫右衛門の名を継承し、江戸時代中期に酒問屋を営んだ商人。本性寺の題目堂に籠もって唱題した熱心な日蓮宗の信者。38歳の時から痔に病み、7年間苦しんだ後、1744年(延享元年)9月21日に死去しました。法号を「秋山自雲居士」と自称したそうです。岡田孫右衛門は生前「もし自分が死んだら、痔に苦しむ者を救う」と誓っていたそうです。友人がそれを思い出し、祠に祈願を続けると2カ月もせずに治ったという話が世間に広がり、信仰を集めるようになったそうです。1763年(宝暦13年)に流行り神として急速に信仰が広がったといわれています。(資料3、4) 鐘楼と妙見堂の間に、石碑(私には判読できず)と地蔵堂が並んでいます。本堂前の参道を挟んで東側には、 十三重石塔と、 塔身の正面に「日蓮大菩薩」と刻した宝塔が建立されています。妙見堂と境内を拝見した後、大手筋通を歩いてみることにしました。つづく参照資料1) 洛陽十二支妙見めぐり ホームページ2)『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂3) 秋山自雲 :ウィキペディア4) 自雲霊神信仰 :「神殿大観」補遺日蓮宗本法寺 ホームページ仏に関する基礎知識:妙見菩薩 (みょうけんぼさつ) :「高野山霊宝館」 妙見菩薩 :ウィキペディア督姫 :ウィキペディア池田輝政 :ウィキペディア金属類回収令 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。京都 洛陽十二支妙見めぐり 一覧

2025.03.11

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -60 アメリカの龍(1)

アメリカに移ります。北アメリカ大陸、中央アメリカ、南アメリカ大陸と地図で表記される全体をアメリカととらえていきます。アメリカにも、これまでと同様に、様々な人々の集団ごとに、それぞれの神話や民間伝承があるようです。ここでは、龍/ドラゴンのイメージが具象化されているものに絞って龍さがしをつづけます。北アメリカ大陸には、Native American と称されてきた人々がいます。部族・地域により、ドラゴンのイメージに差異があるようです。冒頭の写真は、Piasa (ピアサ)あるいは Piasa Bird と呼ばれています。(資料1,2)ミシシッピ川沿いの地域に住んだ illini people (イリニ族)に伝承されてきたドラゴンまたは怪鳥です。イリニ族は、ミシガン湖からアイオワ、イリノイ、ミズーリー、アーカンサスに広がる地域に住み、12~13部族から構成されていたと言います。(資料3)Piasa は、背に大きな翼を持ち、体と脚は鱗で覆われ、頭部には鹿の角状の角があり、全身は赤、黒、緑の三色に彩られているという姿です。冒頭の図像は、Piasa Bird の現代版彩色複製彫刻像で、イリノイ州アルトン(Alton)のミシシッピ川沿いの断崖に描かれているそうです。(資料2)広く知られているもう一つは、Horned Serpent (角のある蛇)と称されるドラゴンです。 Horned Serpent Barrier Canyon Style の絵文字 ユタ州の Western San Rafael Swell 地区 所在 (資料4) 岩に描かれた Horned Serpent ニューメキシコ州、Pony Hills and Cook's Peak 所在 Horned Serpent のデジタル・イラスト Herb Roe 作ソースは、オクラホマ州 Spiro 出土のシエラカップに施された彫刻の図像によるもの。 ミシシッピ川の砂岩板上の Tie-snakes 壺に描かれた Horned Serpent のデザインメキシコのチワワ(Chihuahua)に所在のカサグランデ(Casas Grandes)から出土ラコタ(lakota)族の神話では、Horned Serpent の一種で、Mi-ni-wa-tu や Unhcegila というドラゴンが出てくるそうです。図像には出会っていません。また、イロコイ族の神話には、五大湖に棲む Gaasyendietha というドラゴンあるいは蛇が出て来るようです。北アメリカのホピ族の神話には、Palulukon と称する一種の水棲の蛇(water serpent)が出て来るそうです。残念ながら、これらも図像には出会えていません。 (資料1)Native American の神話から次に移ります。龍探しをしていて、神話に登場する Sea Surpent と題する項目に出会いました。この中にアメリカに関連するものとして、次の図が公開されています。 1639年、最初にアメリカでレポートされた sea serpent の図 マサチューセッツ州の Cape Ann (アン岬)沖 (資料5)ドラゴンと認識されていたのかどうかは不詳ですが、海の怪物と認識され巨大な蛇を連想させたのかもしれません。北アメリカには、ヨーロッパから移住した人々がいます。彼らもまたドラゴンを新大陸に伝播しました。前回、No.59のアフリカの龍で、19世紀にニューヨークに創設された神智学協会が紋章に蛇の図像を採り入れた事例をご紹介しました。 この紋章がそれです。参照資料では、Thevetat という名称で取り上げていますので、ここに再掲します。(資料1)Caddy というニックネームを付けられた Cadborosaurus が、北アメリカ太平洋岸の宗教的民話に sea serpent として登場します。 Cadborosaurus とみなされる死骸の側面写真 ナデン港(Naden Harbour)(資料1,6)一方で、「tetzoo」のサイトで、The Case of the Cadborosaurus Carcass: a Reviewという記事を見つけました。クリックして、記事をご覧ください。関連イラストが数枚掲載されています。 (資料7)アメリカの民間伝承に Snallygaster と称するドラゴンが登場します。Snallygaster は、初期のドイツ移民の迷信に由来し、後にモンスターのセンセーショナルな新聞報道と結合した鳥形の爬虫類キメラです。初期の目撃が、Snallygaster とメリーランド州のフレデリック郡、なかでも特に、 South Mountain、 Braddock Heights 及び the Middletown Valley の地域と結びついたそうです。1886年、 Blair Witch Volume II: The Legend of Coffin Rock にボス同士の闘いとしてsnallygaster が初登場したと言います。2017年には、snallygaster がハリーポッターの世界にも登場するようになります。(資料1,8) これはクエートの Udairi の交通経路分離障壁に描かれた Snallygaster の一例だとか。 (資料8)YouTube で、Snallygaster に関する動画を3つ見つけました。The Bizarre 'Dragon' of Appalachia | Biology of the Snallygaster (資料9)Snallygaster - The Wild Monster of North American Folklore (資料10)The racist roots of Maryland’s mythical Snallygaster monster (資料11) まだ他にあるかもしれません。龍探しでまずは見つけたものです。英語版ですが、図像だけでも役立ちます。アクセスしてみてください。この辺りで、一区切りと致します。つづく参照資料1) List of dragons in mythology and folklore From Wikipedia, the free encyclopedia2) Piasa From Wikipedia, the free encyclopedia3) Illinois Confederation From Wikipedia, the free encyclopedia4) Horned Serpent From Wikipedia, the free encyclopedia5) Sea serpent From Wikipedia, the free encyclopedia6) Cadborosaurus From Wikipedia, the free encyclopedia7) The Case of the Cadborosaurus Carcass: a Review :「tetzoo」8) Snallygaster From Wikipedia, the free encyclopedia9) The Bizarre 'Dragon' of Appalachia | Biology of the Snallygaster YouTube10) Snallygaster - The Wild Monster of North American Folklore YouTube11) The racist roots of Maryland’s mythical Snallygaster monster YouTube補遺Southeastern Ceremonial Complex From Wikipedia, the free encyclopediaCasas Grandes From Wikipedia, the free encyclopedia Cape Ann From Wikipedia, the free encyclopediaCadborosaurus :「Lord Geekington」キメラ :「コトバンク」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 一覧表

2025.03.05

コメント(2)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 仙台の旧町名「保春院前丁」(今の住…

- (2025-11-22 00:00:15)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 6…

- (2025-11-27 00:00:13)

-

-

-

- ☆留学中☆

- 米国大学院2年目の学費

- (2025-07-02 00:03:00)

-