2025年01月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -5 散策:中和園・合山鐘・寿塔・開山堂ほか

天王殿前の北方向への回廊から眺めた景色です。回廊の先、右(東)側には鼓楼堂、左(西)側には左下がりの回廊屋根が見えます。北方向に弧を描くように下っていく回廊の角からは、回廊の西に、南と西を筑地塀で囲まれた庭が広がっています。「中和園」と称されます。庭の散策路に入り、中央寄りにたたずみ、南から西に冬枯れの庭を眺めますと、 南方向には天王殿と境内社の背面 南西方向に三門の屋根 北西方向に開山堂の簗地塀 北方向に向くと、庭の向こうには開山堂に向かう回廊が、それぞれ見えます。この庭の北辺には、「中和井(チュウワセイ)」と称された井戸があります。左に中和井碑が建立されています。かつてこの地は後水尾天皇の母(中和院)方の生家である近衛家が所有していた土地で、徳川幕府が収公して、隠元禅師に寄進され、萬福寺が創建されたのです。(資料1,2)ここに中和院の大和田御殿があったそうです。その井戸の名残りだとか。この庭園は、1972年(昭和47年)隠元の300年大遠諱に合わせて整備されました。(資料3) 庭の小径から、回廊に戻って眺めた庭の景色球体状の石碑は何を象徴しているのでしょう・・・・・・。円満、和でしょうか? 回廊が平坦になったところ、回廊の屋根の棟柱に「合山鐘」が吊るされています。 この梵鐘の浮彫の龍と久しぶりに出会いました。社寺の龍像から始めて、今もインターネットで龍探しを続けていますので、やはり目が留まってしまいます。草ノ間が二段に仕切られているように見え、上の方には浮彫の獅子像が見えます。下帯の部分はうねっている造形が特徴的です。 北側から以前のブログ記事に記していますが、第6代千呆禅師によって元禄9年(1696)に再鋳された梵鐘だそうです。 回廊の右(東)側に見える「石碑亭」(重要文化財) 亭内には、亀趺が安置されています。隠元碑銘が刻されています。 宝永6年(1709年)建立。この顕彰碑には、隠元の特賜大光普照國師塔銘が刻まれているそうです。残念ながら私は判読していません。 (資料3,4) 回廊を左折する辺りで、北に見えるのが、「寿塔」です。回廊からの寿塔への通路は立入禁止になっています。この寿塔は隠元禅師が存命中に建てて置かれた墓。(資料4) いよいよ、「開山堂」(重要文化財)です。回廊もまた重要文化財。左上の箇所をご覧ください。 蛇腹天井の様式になっています。お堂をつなぐ回廊部分の屋根の天井とは異なります。他の主要なお堂も同じ蛇腹天井。萬福寺の特徴の一つです。 この扁額「開山堂」は木庵書。 隠元禅師像が安置されています。 開山堂の正面には、下部に半扉が設けてあります。「桃扉」と称されています。大きな桃の形が浮彫にされています。桃は古来より、不老長寿の果実とされ、邪気を祓うと考えられてきました。桃の意匠を施した門扉は、萬福寺に3箇所あると言います。 (資料5)おでかけいただき、後つの門扉を探してみてください。 余談です。お寺を訪れますと、山門やお堂の屋根の端に、留蓋と称され、獅子や牡丹などの彫刻された瓦が置かれています。留蓋に、桃が彫刻されている場合があります。この桃の彫刻瓦もまた、ここの桃扉の桃の浮彫と同趣旨のものなのでしょう。 開山堂は南面する形で建立されています。入母屋造、本瓦葺で一重裳階(もこし)付の建物です。大雄宝殿と同様に、桁行3間、梁間1間という大きさになります。 松隠堂この建物区域のつづき・東側は、開山堂の北側になり、 多くの鉢が並べられた空間を挟んで、これらの建物が立つ景色が回廊から見えます。 開山堂は、萬福寺の境内にあって、「通玄門」(重文)と白亜の築地塀で囲まれた一画です。 通玄門を出て、そのまま真っすぐに南へ境内を横断していきますと、 竜宮門(窟門)があり、その先に、天王殿の右(南)側回廊の右(南)端から屋根が見えた、この「文華殿」があります。この前をそのまま南に歩めば、鉄門扉の南門。普段は閉ざされています。さてこれで久しぶりの境内散策も一巡しました。三門を出て、冬季の放生池の景色を眺めて終わりにしたいと思います。 三門を出て、真っすぐに放生池の畔まで行き西を眺めた景色。冬枯れの景色が広がっています。南~南西方向の景色。築地塀の向こう側は塔頭「天真院」の境内地。 北~北西方向の景色。総門の屋根の手前にあるのは「看門寮」です。 その位置と名称から推測すれば、現在の守衛所・門衛所の役割を担った建物なのでしょう。 総門への参道を戻る途中で振り返って撮った景色。 総門のすぐ近く、参道の北側傍に右の石標「黄檗二代木庵老和尚塔所」が立っています。北に入る参道を進むと、塔頭「萬寿院」があります。ここには、黄檗宗二代の木庵禅師が葬られています。萬寿院は木庵の塔所として建立されました。 看門寮の南側を回り込みます。池の北西隅にこの石碑が建てられています。 放生池越しに三門を眺めた景色 最期に総門を撮って、探訪終了です。 受付でいただいたリーフレットよりご覧いただきありがとうございます。参照資料1) 法皇忌 【後水尾法皇と黄檗について】 :「萬福寺」2) 萬福寺「中和井」 :「藤原氏と古代史推進委員会」3) 萬福寺 :ウィキペディア4)『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫5) ももも :「萬福寺」補遺黄檗宗資料集 黄檗山萬福寺伽藍建立年表 :「黄檗宗・慧日山永明寺」隠元隆琦 :ウィキペディア隠元 :「コトバンク」長崎と隠元~黄檗文化の広がり~ :「長崎歴史・文化ネット」木庵性瑫 :ウィキペディア木庵 :「コトバンク」萬福寺 :「京都風光」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -1 総門・三門・天王殿・月台 へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -2 オープニングセレモニーと中国春節文化 へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -3 散策:売茶堂・伽藍堂・斎堂・大雄宝殿ほか へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -4 散策:法堂・慈光堂・禅堂・祖師堂ほか へこちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 宇治・萬福寺 放生池畔のなごりの桜と八重桜 2024年4月観照 宇治市 黄檗山萬福寺とその周辺の桜 -1 墓地と駐車場の桜 3回のシリーズでご紹介 2023年4月スポット探訪 宇治市 黄檗山萬福寺細見 -1 総門と門前点景 14回のシリーズでご紹介 2022年1月探訪 宇治市 黄檗山萬福寺とその周辺を巡る -1 宇治川岸から萬福寺総門前 7回のシリーズでご紹介 2022年4月探訪 宇治 黄檗山萬福寺 -1 霊園のツツジ、北向地蔵尊、宝蔵国師開山塔と諸石塔 2回のシリーズでご紹介 2021年5月

2025.01.31

コメント(2)

-

探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -4 散策:法堂・慈光堂・禅堂・祖師堂ほか

大雄宝殿から南側の回廊を経て法堂に向かいます。冒頭の画像は、回廊の途中で、「法堂(ハットウ)」を南西側から眺めた景色です。桁行五間、梁間六間、一重で入母屋造こけら葺の建物。寛文2年(1662)建立。(資料1)法堂は禅寺における主要伽藍の一つ。内部には須弥壇だけが置かれているそうです。上堂や住持の晋山式などに使われます。 (資料2)上堂とは、「禅宗で、住持が法堂で、説教したり僧と問答すること」(大辞林、三省堂)を意味します。説法したり、問答する時に、住持が須弥壇上に上られます。晋山とは、「[「晋」は進む、「山」は寺の意] 僧侶が初めて正式に一寺の住職となること」(同上)を意味します。 大雄宝殿の背面(東側面)脇道にそれますが、このシリーズの第2回に、大雄宝殿の構造形式を「桁行三間、梁間三間」と公式資料によりご紹介しました。建物背面の画像を改めて見て、この記事を書きながら、法堂の構造形式の記述との対比で、気づいたのです。なぜ、大雄宝殿と規模の表記が違うのか?そこで、この画像を見ながら整合性のとれる解釈ができることに思い到りました。大雄宝殿は、一重もこし付です。「もこし」と称する屋根が本屋根の下に四方に張り出しています。大雄宝殿を正面から眺めますと、正面には、一間幅で吹き放ちとなっている通路・外縁があります。そのため、建物の側面の壁を数えると四間。背面を数えると五間。十八羅漢像を拝見するために内陣の周囲を巡ることができました。つまり、建物外観の桁行と梁間から、もこしの張り出しにより広がる周囲の空間一間を差し引くと、もこし付でなければ建物は「桁行三間、梁間三間」という大きさになります。もこしがない構造の建物の「桁行五間、梁間六間」との区別をするための表記と受け止めると、整合性がとれます。「一重もこし付」という記述と併せると理解ができることになります。今のところ、私見としての覚書です。史跡建物の構造形式の表記基準がどこかで公開資料になっていないでしょうか・・・・・。戻ります。 南側の回廊から、北側の回廊と慈光堂の屋根を眺めた景色。法堂の前庭全体に竹筒が並べられています。多分、夜間特別公開に関係しているのでしょう。 南側回廊の東端の石段を上がると、「東方丈」(重要文化財)の入口があります。この奥に、萬福寺住職の居住する甘露堂があるそうです。方丈は、もともとは「一丈すなわち、約3m四方の狭い部屋の意」で、鴨長明の書いた『方丈記』のタイトルをイメージさせることばですが、「寺の中にある住持の居間」(新明解国語辞典、三省堂)の意味で使われています。 石段を上がり、右(南)を眺めた景色。鐘が吊るされています。台の右斜めまえには、「照顧脚下」と墨書された木札が置かれています。この語句を読むと、禅寺だなあと感じます。「脚下照顧」という方が一般的かもしれません。手元の辞書はこちらで載っています。 左折して、法堂正面に向かいます。伽藍の正面は1間の外縁として「吹き放し」になっています。 目に止まった円窓 法堂の後の括弧書きを未だ国宝に書き換えていないところがおおらかでおもしろい。 法堂正面の扉の上に、扁額「獅子吼」が掲げてあります。費隠書。費隠通容は、中国黄檗山萬福寺の僧。隠元隆琦の師です。上掲の説明文にも記されています。(資料3)内部は非公開です。 大雄宝殿側から 法堂の勾欄は、「卍崩しの文様」に組まれています。吹き放しになっている正面前の通路部分は瓦敷です。敷瓦(甎:せん)を四半敷(目地45°の角度で並べる)で舗装してあります。 ここにも、国宝指定記念の提灯が吊るされています。夜間特別拝観が終了すれば撤去されるのでしょうか。そのまま残るのでしょうか。 法堂の吹き放しから北側の回廊を眺めた景色 突き当りにあるのが「西方丈」です。この板塀に掲示されているのは、西方丈(重要文化財)についての簡略な説明文です。「総門と共に最初に建てられました。この奥に徳川家歴代将軍を祀る威徳殿あり、昔は隻鶴亭がありました」(転記) 伽藍の配置図を見ますと、法堂の背後、東側に「威徳殿」が位置します。この威徳殿に徳川家歴代の霊牌が安置されていることを示しています。余談ですが、この案内板とリサーチ情報から、次の推測や事実がわかります。1.威徳殿には、15代将軍徳川慶喜の霊牌も安置されていると推測できます。 しかし、慶喜の葬儀は神葬で、院号無しと記されています。 ならば、霊牌にはどのような文言が記されているのでしょうか。2.愛知県岡崎市に所在の大樹寺は徳川将軍家の位牌所ということですが、 徳川慶喜の位牌はこの寺には置かれていないとのこと。(資料4)3.徳川氏の墓は谷中の寛永寺墓地にあります。徳川慶喜は神葬を希望したので、 墓所は谷中霊園ですが、寛永寺墓地とは別の場所だそうです。(資料4,5)4.徳川将軍家墓所(徳川家霊廟)は、徳川家の菩提寺である増上寺にあります。 つまり、徳川慶喜はこことも無関係。 (資料6) 北側の回廊の石段下からの眺めここにも巡照版が回廊の柱にかけてあります。 この巡照版が打ち鳴らされる回数が重なり、中央部が凹んで墨書されていた五句は両端の行を残し部分的に判読できなくなってきています。これもまた諸行無常の現れでしょうか。さて、前回のブログ記事の鐘楼の箇所で、巡照版に記された四文字五句の偈文を説明する案内文の画像を載せていました。そこで、消滅してしまった部分の偈文を思い出してみてください。北側の回廊を西に進みますと、回廊が分岐します。回廊から右折しますと、その先に 「納骨堂」の扁額が見え、少し先にお堂があります。 堂内の正面には、扁額「慈光堂」が掲げてあります。回廊に戻り先に進むと、右(北)の境内地に宝筐印塔が建立されていて、 塔身の正面に「怨親平等」の文字が刻されています。 回廊の脇に、この「怨親平等塔由来」の説明が掲示されています。 回廊沿いに右折しますと、前方に「黄檗専門道場」の大きな木札が見えます。 お堂の腰板部分に、「禅堂」の案内が掲示されていて、その傍にも柱に照巡版が吊り下げてあります。 禅堂の正面を静かに通り過ぎ、振り返って撮った景色です。この辺りは特に静謐な空間です。 禅堂の西側の空地他の場所の築地塀は白壁一色なのですが、気づいた範囲ではここだけが白壁の中に石片が埋め込まれています。何か意味があるのでしょうか。ちょっと不思議・・・・。 禅堂の西側に「祖師堂」(重要文化財)があります。 「中央に達磨大師像、左右に当山歴代住職の位牌。達磨大師は釈尊より二十八代目。中国に渡って禅を伝え、禅宗の初祖です。柱聯額は二代木庵禅師で重要文化財です」(転記) 鼓楼鼓楼の近くで回廊が分岐します。 一つは左折して、南の方向への回廊を進むと、天王殿に到ります。もう一つは、右折して、少し下り坂のカーブを降り回廊を進むと、開山堂に到ります。この後は、開山堂への回廊と周辺を散策しました。 謹んで大衆に白す 生死事大にして 無常は迅速なり 各々宜しく醒覚すべし 慎んで放逸すること勿かれつづく参照資料1) 新規指定の国宝 萬福寺 :「京都府教育委員会」2) 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ3) 費隠通容 :ウィキペディア4) 徳川慶喜の墓 :「中世歴史めぐり」5) 徳川慶喜の墓 :「じゃらん」6) 徳川将軍家墓所~徳川家霊廟~ :「増上寺」補遺徳川慶喜の玄孫が「家系の断絶」を決意した理由とは…120年以上続く名家の「家じまい」事情 石井謙一郎 :「文春オンラアイン」神道での位牌「霊璽(れいじ)」と仏教の位牌のルーツは同じです :「メモリアル仏壇」徳川家霊廟 :ウィキペディア芝公園 徳川将軍家墓所 :「Discover 江戸旧史跡を歩く」徳川家の夢と栄華、その名残りを求めて。寛永寺根本中堂と徳川歴代将軍霊廟特別公開!取材レポート 東叡山寛永寺 :「たいとう文化マルッシェ」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -1 総門・三門・天王殿・月台 へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -2 オープニングセレモニーと中国春節文化 へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -3 散策:売茶堂・伽藍堂・斎堂・大雄宝殿ほか へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -5 散策:中和園・合山鐘・寿塔・開山堂ほか へ

2025.01.29

コメント(0)

-

探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -3 散策:売茶堂・伽藍堂・斎堂・大雄宝殿ほか

天王殿から続く南側回廊の南端で、西方向を眺めますと、冒頭の景色が見えます。遠くの大きな屋根の建物は「文華殿」。白亜の塀と竜宮門(窟門)が境となっています。門に扉はありませんので自由に行き来ができる門です。竜宮門に向かって右(北)側に、「賣茶堂」の石標があります。賣は売の旧漢字。その手前の樹木の傍に、「黄檗樹」と記した立札が見えます。竜宮門をくぐり左に歩むと、 「茶禅」の扁額を掲げた宝形造の屋根のお堂、「売茶堂」があります。 売茶堂に向かって、左側には「売茶翁顕彰碑」が建立されています。この売茶堂は、煎茶道の祖・売茶翁高遊外を祀るお堂です。堂内中央に加納鉄哉作の売茶翁像が安置されています。現在のお堂は昭和46年(1971)に、昭和3年創建の姿で再建されたそうです。 (資料1) ウィキペディアに載る伊藤若冲が描いた売茶翁高遊外の部分図です。若冲は売茶翁と親交がありました。 (資料2) 回廊の南端の先、南方向にこのお堂「聯燈堂」が見えます。回廊を左折して、東方向に少し歩みますと、二階建ての鐘楼があります。梵鐘は階上にあり、見えません。 この案内板が掲示されています。ここでは今回、巡照版の写真を撮りませんでした。他の所で撮っていますので、この五句の文言を覚えておいてください。なぜかは後ほど・・・・。 1階には、この小像を納めた厨子が置かれています。 その隣は空地。縁石の上に竹筒が並べてあります。境内各所で見られます。これは現在、金~日限定でこの2月2日まで、夜間公開が行われているためで、その照明に使われるのだろうと推測します。今までの探訪で見たことがありませんので。 東側は「伽藍堂」です。 本尊の華光菩薩像華光菩薩は黄檗宗独特の尊像で、寺域の伽藍神として祀ることが多いそうです。(資料3)本尊の前に安置されているのは関帝像です。「中国、三国時代の蜀の武将関羽の神霊。八世紀末から崇拝の対象となり、宋代には武神・財神として民間に盛行。清時代には朝廷がとくに崇拝し、民間でもいっそう信仰された」(日本語大辞典、講談社)余談ですが、関西では神戸市に、関帝廟があります。一度探訪したことがあります。 本尊に向かって左側の厨子には、大黒天が祀ってあります。 伽藍堂の東側は、前回ご紹介した「斎堂」(食堂)です。この入口の上部にこの扁額「禅悦堂」が掲げてあります。 回廊を横切る形で吊り下げてあるのは、玉を口にくわえた巨大木彫魚形の法具です。左側の柱に、これを「開梆(かいぱん)」と称し、木魚の原型と説明してあります。 (画像のQRコードを読み取っていただくと、YouTube 動画で、これを打つ音を聞くことができます。PCのモニター画面でスマホを使って試してみました。)直接、動画にアクセスするためには、ここ(開梆)をクリックしてアクセスしてみてください。黄檗宗大本山萬福寺が公開されている動画です。 (資料4)斎堂の東側側面で、おもしろい掲示に目がとまりました。 この壁面の貼り付け。「福」の字を上下逆転させて貼り付けてあるのです。????・・・・・。これは何?好奇心から調べてみました。中国には「倒福」という「福」の字を上下さかさまに貼る風習が地域によって昔からあるそうです。「福」は「幸福」の意味で使用されることが多いのですが、倒福は「福気・福運」の意味で一部地域で使用されていると言います。福が到るという願いを込めた「到」の発音が「倒」の発音と同じだそうです。それで、福の字を倒して上下逆に貼る風習が生まれたとか。 (資料5,6) 本堂でのオープニングセレモニーの前には、堂内を拝見できる時間的余裕がありませんでした。改めて回廊を廻り、大雄宝殿に向かいました。 大雄宝殿正面、右端の円窓。左端にも円窓があります。大雄宝殿は萬福寺の本堂で、日本では唯一最大のチーク材を使った歴史的建造物になるそうです。(資料7) 本堂の中央部分・内陣 本堂内の中央には、三尊像が祀られています。上部に「真空」の額が掲げてあります。明治天皇の宸筆。 釈迦如来坐像(中尊)が萬福寺の本尊です。京大仏師兵部作。漢文9年(1669)造立。木像、像高250cm (資料7) 摩訶迦葉(マカカショウ)尊者 阿難陀(アナンダ)尊者脇侍は釈迦十大弟子の内の二人。摩訶迦葉尊者は梵名がマハーカーシャパ。大迦葉とも言われ、「頭陀第一」と称された尊者です。釈迦に代わって説法することもあったそうです。阿難陀尊者は梵名がアーナンダ。釈迦の従兄弟にあたり、釈迦のもとに約40年つかえ、「多聞第一」と称される尊者です。 (資料7)本堂正面から眺めて左(北)・右(南)の両壁面に沿って、禅宗で重んじられる「十八羅漢」の木彫坐像がずらりと安置されています。 本堂の左(北)側壁面に並ぶ9羅漢像。手前から この賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)は、おびんずるさんと呼ばれてポピュラーです。お寺の本堂の外縁などに単独で祀られているのを目にします。この像を手でなでて祈ると、病気が治るという信仰がありました。 左:注荼半托迦尊者 (ちゅうだはんたかそんじゃ)(梵名:チューダパンタカ)右:伐那婆斯尊者 (ばなばし)(ヴァナヴァーシン) 左:那伽犀那尊者 (なかさいな)(ナーガセーナ)右:半托迦尊者 (はんたか) (パンタカ) 左:伐闍羅弗多羅尊者 (じゅばじゃらほったら)(ヴァジラプトラ)右:跋陀羅尊者 (ばつだら)(バドラ) 羅漢像の前に置かれた虎像 左:蘇頻陀尊者 (そびんだ)(スビンダ)右:迦諾迦伐蹉尊者 (かなかばっさ)(カナカバァッツァ) 本堂の右(南)側壁面に並ぶ9羅漢像。手前から 左:阿氏多尊者 (あした)(アジタ)右:慶友尊者 (けいゆう) → 『法住記』の著者 逆光で見づらいですが左:羅怙羅尊者 (らごら)(ラーフラ)右:因掲陀尊者 (いんかだ)(アンガジャ) 拝観のしおりの部分図を再掲します。胸を裂き開いて見せている箇所にご注目! 左:迦哩迦尊者 (かりか)(カーリカ)右:戍博迦尊者 (じゅはくか)(ジーヴァカ) 左:迦諾迦跋釐堕闍尊者(かなかばりだじゃ)(カナカ・バァーラドヴァージャ)右:諾矩羅尊者 (なくら)(ナクラ) 賓度羅跋羅堕闍尊者 (びんどらばらだじゃ)(ピンドーラ・バラドヴァージャ)小ぶりな布袋立像が尊者の手前に安置されています。十八羅漢像は、十六羅漢に慶友尊者と賓頭盧尊者を加えた形で、この本堂に坐像が安置されています。 (資料8)梵名から音写された漢語訳の漢字の表記は複数あるようです。日本で十六羅漢像は画像に描かれているのがほとんどですので、萬福寺のように木像のものはめずらしい部類になるようです。余談ですが、少しネット検索してみて見つけたのは次の7例です。 山形県寒河江市の常林寺 :「文化遺産オンライン」 木造十六羅漢坐像(所在知恩院三門):「文化遺産データベース」 京都市の東福寺三門に所在の木造十六羅漢坐像 :「朝日新聞」 栃木県足利市の黄檗宗定額山善光寺 :「足利市」 新潟県長岡市の曹洞宗吉祥林萬年山曹源寺 :「曹源寺」 福井県越前市の曹洞宗慧日山金剛院 :「慧日山金剛院」 愛知県瀬戸市の宝泉寺 陶質十六羅漢塑像 :「Setopedia 愛知県瀬戸市の百科事典」 石造十六羅漢 らかん児童公園 盛岡市指定 :「盛岡市」萬福寺は、三門・天王殿・大雄法殿(本堂)・法堂が一直線上に並んだ伽藍構成になっています。それでは、回廊を3つ目の国宝指定となった「法堂」に向かいましょう。つづく参照資料1) 売茶堂と有声軒 :「全日本煎茶道連盟」2) 売茶翁 :ウィキペディア3) 明国からやって来た奇才仏師 范道生 :「九州国立博物館」4) 開梆 黄檗宗大本山萬福寺 YouTube 5) 倒福 :ウィキペディア6) 横浜中華街の店で見かける逆さまの「福」の謎 :「横浜中華街をもっと知ろう」(皇朝)7) 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ8)『仏尊の事典 壮大なる仏教宇宙の仏たち』 関根俊一 編 学研補遺キハダ/きはだ/黄檗 :「庭木図鑑 植木ペディア」キハダ(植物) :ウィキペディア煎茶道 黄檗売茶流 ホームページ高遊外売茶翁顕彰会 ホームページ萬福寺大雄宝殿3D動画 黄檗宗大本山萬福寺 YouTube十六羅漢 :「コトバンク」十六羅漢 :「Open GadaaiWiki」(立命館大学)未発見の大作 伊藤若冲「十六羅漢図」 :「新保博彦のブログ」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -1 総門・三門・天王殿・月台 へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -2 オープニングセレモニーと中国春節文化 へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -4 散策:法堂・慈光堂・禅堂・祖師堂ほか へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -5 散策:中和園・合山鐘・寿塔・開山堂ほか へ

2025.01.28

コメント(0)

-

探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -2 オープニングセレモニーと中国春節文化

入山料を受付で納めた時、しおり、リーフレットと一緒にいただいたのがこの可愛いいイラストの二つ折りのカードです。このカードの裏が、中国春節文化の一端を体験できるスタンプラリー・スタイルの記録カードになっていました。 大雄宝殿は、江戸中期/1668年に建立され、桁行三間、梁間三間の規模で、入母屋造の一重もこし付、本瓦葺の建物です。(資料1,2)前回ご紹介の天王殿は、大雄宝殿と比較すると桁行五間、梁間三間で、横方向に二間分大きく、入母屋造、本瓦葺きは同じですが、屋根が一重です。この点も異なります。大雄宝殿と同じ1668年の建立です。(資料2) 上層の正面に「大雄寶殿」と記した扁額が掲げてあります。これは隠元書です。(資料3)天王殿を出て、月台の石段を上って、月台を横切り正面に設置された大型パネルを回り込んで、大雄宝殿の正面に出ます。 萬福寺の本堂であるこの大雄宝殿の正面前にも、大きな香炉が置かれています。 下層のこの扁額「萬徳尊」は木庵書です。(資料3) オープニングセレモニーはこの本堂で10:00と予定されていますので、少し早めに入りました。 儀式が始まる直前に撮りました。現在の黄檗宗萬福寺のトップである近藤博道猊下のスピーチがあり、その後「江戸時代隠元禅師伝来黄檗唐韻般若心経」が列席した僧侶たちで一斉唱和されました。「摩訶般若波羅蜜多心経」は日本では一般的には「まかはんにゃはらみたしんぎょう」と日本語読みしています。黄檗宗萬福寺では「般若波羅密多心経」を中国語読み(唐音)で「ぽせぽろみとしんきん」と読むそうです。「観自在菩薩」を「かんじざいぼさつ」と読んでいますが、これが「かんつざいぶさ」という読みになるとか。僧侶の唐韻によるお経唱えを聞いていて、「般若波羅密多心経」が唱えられているとはまったく思えませんでした。いわば一つのカルチャーショック体験のような感じでした。それと、猊下という用語は以前にどこかで見聞して知ってはいましたが、萬福寺でこの用語が使われているのは初めて知りました。この後、セレモニーは、場所が月台に移ります。 設置されていた赤い大きなパネルに、近藤博道猊下がその中央に「福」字揮毫をされるという儀式でした。 その後に、巳年生まれの人先着100名に縁起物「吉祥蛇」のマスコット贈呈などが行われていました。そこで、冒頭に掲げた春節カードの裏面が登場してきます。 そこには、春節文化の体験コーナーへのスタンプラリー参加が準備されていたのです。ものは試しに、あちらあこちらと戸惑いつつ動きまわって、このスタンプラリーに参加し、ちょっと戸惑い、楽しみながら、スタンプ集めをしました。どこに場所が設定されているのかわからずに、少し右往左往しましたが、ここでは整理編集してご紹介します。左側に一つ離れた位置のスタンプ印がコレ! 折紅包 「福」ポチ袋運試しのコーナーです。担当者にカードを見せますと、このパネルにかけてあるポチ袋を一つ取ってくださいとの指示。 これがそのポチ袋 手にしたポチ袋の中身はこれでした。パンダのキーホルダーのプレゼント。だけど、これはいわばハズレの類です。運が良ければ何かの景品との交換ができたようです。それでは右サイドの一番上のスタンプに移ります。 大雄宝殿前の月台には、本堂内での儀式の間に、大王殿側の石段の両側上部に、こんな蛇のキャラクター・マスコットが設置されていました。 マスコットの背面 少し離れて月台を撮るとこんな景色です。 「福」字が揮毫された大型パネルの両側には、机が設置されていました。そこは、一番上のスタンプの体験コーナー:写福字、つまり「福」書きです。スタンプラリーに参加した人たちが書いた「福」字が既にたくさん貼り付けてありました。 大型パネルの裏面にも「福」字が貼り始めてありました。さらに増えたことでしょう。 これは、大雄宝殿とその前の月台全体を、南西側から撮った景色です。上から二つ目のスタンプは月台の南西方向に参加コーナーが設けてありました。ここでの体験は、踢蹴鞠 けまり です。写真を撮り忘れました。直径15~20cmくらいの穴を高さ50cmくらいに開けた板が立ててあり、そこに竹を編んだような直径12cmくらいの木製球を蹴ってゴールするという遊びです。手に持った木球から手を放して足で蹴るのです。1mほど離れた距離から蹴るのですが、うまくいきませんでした。3つ目の体験コーナーは、回廊の所にありました。 大雄宝殿の正面の外縁は南方向とはこの回廊で繋がっています。これは南側から撮った景色です。下段の写真で言えば、回廊を右側方向に進めば大雄宝殿の外縁に到ります。ここでは、猜灯遊 灯籠クイズです。担当の人に尋ねると、 たとえば、こんな感じで、体験コーナーの近くの釣り灯籠に短冊がつるされていますので、そこに書かれた質問を探してその答えを教えてくださいというものです。「猜疑心」という語句がありますが、「猜」はうたがうという意味です。灯籠のどこに質問の短冊があるか疑って探して、質問短冊を見つけたら、それに答えなさいという遊び。「今年の干支は何か」という質問を真っ先に見つけてしまいました。それで The Endあとで思ったのは、もう少しどんな質問が吊るしてあるのか、遊べばよかった・・・・なと。 一番下のスタンプは、套圏圏 輪投げ です。それまでにトライしていたスタンプ集めの数の関係で、2つのワッカを投げることができましたが、これもまたハズレてしまい、景品を得られませんでした。この他に、受付で引き換え拳を一緒にもらっていました。それは「春節グルメの振る舞い」という接待を受けることができるというお楽しみ。このコーナーについては、その場所の写真を撮っていましたので、こちらも順番を編集してご紹介します。 輪投げの位置からは北東方向、月台の北側です。部分図を切り出しましたが、ここに2か所が場所設定されています。この景色の輪投げの景品置き場の上部、大きな傘とテーブルや椅子が置かれている場所がその一つ。前回ご紹介したチラシの裏面には、「囲炉煮茶(七輪茶)」と名称が記されています。お茶の振る舞いをするところです。テーブルの椅子に座り込めば、ちょっとした茶菓子が出ているようでした。私は「甘い茶」を試し、ごく小さな茶碗に甘いお茶をいたあだきました。大きな傘から少し離れた右側に数人が集まって立っている風景が見えます。 後に、この場所を大雄宝殿側から撮った景色です。長蛇の列ができていました。ここが、「3D糖画(飴細工)/フルーツ飴」というコーナーです。引換券でパンダの顔の飴細工をゲットできるという楽しみで並んでいる人が多かったのです。これは引き換えまでに少し時間がかかるようでした。ゲットした人はさっそく近くで写真撮影に余念がありません。もう一つは団子のように串に刺したフルーツ飴との交換もありました。そちらはスムーズな交換が可能でしたので、私はフルーツ飴と引換券を交換して時間短縮!もう一品、グルメの振る舞いの引換券がありました。 それは、この南側の回廊に連なる伽藍の一つ 「斎堂」内がその場所になっていました。ここは僧侶の食堂です。 引換券利用による斎堂内部の利用が始まる前に、斎堂の内部の一部を撮ることができました。11時より開始ということで、時間が設定されていて、「水餃子・元宵(団子)」のいずれかと引き換えできるというものでした。この斎堂が試食場所に設定されていたのです。団子をチョイスしました。やわらかくておいしい団子でした。 斎堂の案内掲示です。 斎堂の傍に吊るされた鋳造製の雲版。禅宗の法具です。食事の合図としての告知の際に打ちならされるのでしょうね。この後、万福寺の残りの伽藍を廻ってみました。つづく参照資料1) 萬福寺 大雄宝殿 :「文化資産データベース」2) 新規指定の国宝 萬福寺 :「京都府教育委員会」3) 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ補遺萬福寺(宇治市) :「大岡實建築研究所」隠元隆琦 :ウィキペディア隠元 :「コトバンク」木庵 :「コトバンク」春節 :ウィキペディア春節 :「JTB総合研究所」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -1 総門・三門・天王殿・月台 へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -3 散策:売茶堂・伽藍堂・斎堂・大雄宝殿ほか へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -4 散策:法堂・慈光堂・禅堂・祖師堂ほか へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -5 散策:中和園・合山鐘・寿塔・開山堂ほか

2025.01.27

コメント(0)

-

探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -1 総門・三門・天王殿・月台

こんなチラシを入手していました。萬福寺の入山料は必要ですが、「萬福寺で体験できる中国春節文化」の催しへの参加は無料というメッセージが記されています。昨日の土曜日の実施、天気も良いし、地元でもあり、出かけてきました。 総門前は普段と大きな変化はありません。 参道を歩み、三門へと左折する前に、提灯が飾ってあります。その背後に見える屋根は。天真院の山門です。 三門 三門前の左(北)側に、帆船の縮尺模型が置かれています。特に説明の掲示はありませんが、船の支持台に「隠元禅師寶船」と陰刻されています。 山門前の右(南)側には、「萬福寺全景」図が設置されています。 これは三問傍の入山受付所でいただいたリーフレットに掲載の案内図です。対比してご覧いただくと、全体がイメージしやすくなることでしょう。 拝観のしおり 三門から出る時に、萬福寺全景図とは反対側(北)にこのパネル像が置かれていることに気づきました。入山の折には受付所側に意識が向き、見過ごしていたようです。上掲のしおりと同じ。羅睺羅(ラゴラ)尊者です。大きな違いが一カ所あります。それは胸を裂き開いて見せるその空間にあります。上掲の木像にはその中に仏の尊顔が内包され彫刻されています。パネルのその部分は穴が開いているだけです。ひょっとしたら、記念撮影スポット・・・? もしくは、深い意図を持たせている・・・・?この時併せていただいたものがあります。それは次回にご紹介します。 東に向かう参道の左(北)側と右(南)側に目をむけると、このように、参道の両側に赤い提灯がずらりと吊り下げてあります。 参道の正面を眺めた景色。参道の正面、「天王殿」に到ります。昨年、2024年12月9日付の官報で、文部科学省は萬福寺の大雄宝殿、法堂、天王殿の国宝指定を告示しました。12月15日の新聞には、萬福寺で国宝指定の記念式典が行われたと報じていました。併せて、「来年2月2日までの金~日曜には、夜間特別拝観もある」(朝日新聞)ということも併せて報じてありました。 北側の境内 鎮守社が見えます。 天王殿前の石段傍には、「都七福神」の幟が立ててあります。 石段の手前、参道の南側には蓮形のブロンズ製水鉢があります。 御堂の正面に掲げられた「天王殿」の扁額 天王殿の正面の外縁となる基壇上に置かれた大きな香炉長い線香が供えられています。 正面傍の提灯 堂内に入りますとお堂の中央正面に、「ほてい(布袋)」像が祀ってあります。姿からのイメージでは布袋様ですが、萬福寺では「弥勒菩薩」「弥勒仏」とされています。 (資料1)布袋と言う名で親しまれている僧は、契此(けいし)と称し、南宋の高僧で、定応大師と号したそうです。堂内の左右の壁面沿いに、四天王が弥勒菩薩(布袋)を守護しています。 「金玉満堂」と「福」という言祝ぎの字句が刺繍され、金龍が刺繍されています。ここでも龍と出会いました。 広目天 西方の守護神 多聞天 北方の守護神御堂の反対側には、 持国天 東方の守護神 増長天 南方の守護神天王殿の主尊である弥勒菩薩(布袋)の背面には、 大雄宝殿に顔を向ける形で、「韋駄天」像が安置されています。弥勒菩薩(布袋)の背後を守護するかのような立ち位置になっています。 韋駄天は「仏舎利を奪って逃げた鬼を追いかけて捕らえ、また、僧の危難を走って行って救ったと言われる神」(明解国語辞典第5版、三省堂)韋駄天走りという表現は、この神の俊足さに由来します。我が国で、韋駄天の存在が知られるのは鎌倉時代以降のことだそうです。禅宗系寺院では、伽藍の守護神として重んじられていて、庫裡に祀られることが多いそうです。梵名をスカンダ、またはカルッティーケーヤと言い、原義は「跳ぶ者」の意だとか。元はインドのバラモン教の神、シヴァの子であったとされています。仏教に取り入れられてからは、増長天に従属する8将軍の主領に位置付けられている神です。中国にこの神が移入され、その名が音写されました。「塞建駄・私建陀・建陀と音写されたが、その伝承過程において『建』のの字を『違』と誤写したため、韋駄天となったと考えられている」(資料2)と言います。おもしろい。同種の変容が他にもあるかもしれませんね。 天王殿の南西角側から建物正面の外縁を北方向に眺めた景色です。 反対側(南)に歩むと、天王殿と天王殿の南側にある鐘楼・伽藍堂・斎堂などの伽藍に向かうための回廊が繋がっています。今回は、天王殿の東側、韋駄天像の前の扉から外に出て、月台の先にある大雄宝殿にまず向かいます。 月台は、大雄宝殿の前面に設けられた大きな長方形の基壇です。その月台の上には、春節を祝うための行事を行う舞台として、大きなパネルが大雄宝殿寄りに設置されていました。次は、春節の行事と活動体験に焦点をあててご紹介します。つづく参照資料1) 黄檗宗大本山 萬福寺 ホームページ2)『仏尊の事典 壮大なる仏教宇宙の仏たち』 関根俊一 編 学研 p170補遺日本最古都七福神まいり ホームページ 黄檗山萬福寺 布袋尊【諸縁吉祥】布袋 :ウィキペディア葛飾北斎 逆筆布袋図 :「島根県立美術館」月岡芳年 「悟道の月」 → 布袋様は実在した人間だったの?:「リアル絵描き日記」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -2 オープニングセレモニーと中国春節文化 へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -3 散策:売茶堂・伽藍堂・斎堂・大雄宝殿ほか へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -4 散策:法堂・慈光堂・禅堂・祖師堂ほか へ探訪 宇治 歓楽春節 黄檗山萬福寺 -5 散策:中和園・合山鐘・寿塔・開山堂ほか へ

2025.01.26

コメント(2)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -54 西欧の龍(8)

ギリシャ・ローマ神話という神話の世界の後のイタリア、ローマにもどります。ローマの建造物に見るドラゴン探しです。冒頭の建物は、資料によると、ローマにある7つの丘の一つ、チェリオの丘にあるサン・グレゴリオ・アル・チェリオ聖堂です。 (資料1)この聖堂の正面、1階には3つのアーチが見えます。1階の中央の入口を挟む、左右のアーチの上に彫刻像が見えます。 これらのアーチのうえに有翼のドラゴン像が彫刻されています。バチカンのサン・ピエトロ大聖堂に向かう東西方向のコンチリアツィオーネ通り(Via della Conciliazione : Road of the Conciliation )があります。 これはその通りから大聖堂を眺めた景色です。(資料2)この通りに大理石造りの公共の飲用噴水[the drinking fountains on the Via Conciliazione leading to the Vatican] があるそうです。「alamy」のサイトにその景色が載っています。そこにドラゴンの彫刻像を見ることができます。 (資料3)同じサイトで、ローマにある類似スタイルのドラゴン像のある飲用噴水[Fountain of the dragon statue in Rome]を見ることができます。(資料4)なお、この飲用噴水を、「Tripadvisor」と「magnoliabox」の両サイトでは、Fontane Di Borgo Vecchio というタイトルで載せています。(資料5,6)イタリアのロレート(Loreto)に、フォンターナ・マッジョーレという泉があります。 その泉の全景です。ここにブロンズ製のドラゴンがいます。 (資料7) 異なる方向から撮った景色 (資料7) ドラゴン像にフォーカスした部分図 (資料7) (資料8)また、ローマの北東方向に、ティボリ(Tivoli)という都市があります。ここには、ドラゴンの噴水があるそうです。「4travel.jp」のサイトのブログ記事で見つけました。(資料9)そこから検索を辿って、入手できたのが、 ドラゴンの噴水 エステの邸宅(Villa d'Este) ティボリにある16世紀のヴィラここは、丘を棚状に造園したイタリア・ルネサンス庭園であり、特に数多くの泉・噴水を組み込んでいることで有名だそうです。その一つがこのドラゴンの噴水です。(資料10) ドラゴンの噴水を、庭園の高低が低い方から、噴水を眺めた景色 4頭のドラゴン 部分拡大図 余談です。ヴィラ(Villa)は、もともと古代ローマの上流階級が都市生活(ローマ)から抜け出すために設けた田舎家という位置づけの邸宅の一種を意味するそうです。(資料11) 手許の辞書を引きますと、Villa の説明に、「④[ローマ史](付属農地のある)田舎邸宅」という説明が載っています。(ジーニアス英和辞典第5版、大修館書店)龍探しをしていて、ローマの The Borghese Family (ボルゲーゼ家)について、「Rome in the Footsteps of an XVIIIth Century Traveller」というサイトに出会いました。このサイトの記事に、ボルゲーゼ家の邸宅(Villa Borghese)にドラゴン像が各所に使われていることが紹介されています。邸宅の屋根の彫刻像、天井画、中庭の井戸の側面の浮彫装飾などです。 (資料12)ローマでの龍探しに一区切りをつけるにあたり、「THE HISTORIAN'S HUT」というサイトで見つけた記事をご紹介して終ります。The Tale Of A Dragon Sighting In 6th-Century Rome(6世紀のローマで見つかったドラゴンの話)というタイトルです。(資料13)記事の冒頭に、ドラゴンの絵が載せてあります。アクセスしてご覧ください。紀元589・590年に、ローマは連続して自然災害(大洪水)に遭遇しました。その時のローマの不運について超自然的な解釈をする民間伝承がたちまち広まったと言います。その伝承に蛇の大群に引き続き巨大なドラゴンが登場するという次第。この話、 Bishop Gregory of Tours (c. 539-594) に記録が残されているそうです。つづく参照資料1) San Gregorio Magno al Celio From Wikipedia, the free encyclopedia2) Via della Conciliazione From Wikipedia, the free encyclopedia3) one of the drinking fountains on the Via Conciliazione leading to the Vatican :「alamy」4) Fountain of the dragon statue in Rome, Italy :「alamy」5)Fontane Di Borgo Vecchio :「Tripadvisor」6) Fontana di Borgo Vecchio :「magnoliabox」7) File:Loreto, Fontana Maggiore.jpg From Wikipedia, the free encyclopedia8) Fontana Maggiore (Loreto) From Wikipedia, the free encyclopedia9) File:Loreto, Fontana Maggiore (2).jpg From Wikipedia, the free encyclopedia10) ドラゴンの噴水 :「4travel.jp」11) Villa d'Este From Wikipedia, the free encyclopedia12) The Borghese Family :「Rome in the Footsteps of an XVIIIth Century Traveller」13) The Tale Of A Dragon Sighting In 6th-Century Rome :「THE HISTORIAN'S HUT」補遺ローマの丘に咲く花、サン・グレゴリオ・アル・チェリオ聖堂:「イタリア観光ガイド」LORETO, ITALY, JULY 5, 2022 - Bronze statues depicting winged dragons, detail of the Fontana Maggiore in Loreto, Italy :「alamy」この水に100万市民の命がかかっていた…ローマ帝国の水道「驚愕の精密さ」 :「Kodansha Bluebacks」Borgo Vecchio (Rome) From Wikipedia, the free encyclopediaTivoli Villa d'Este :「ROMAN Homes」ヴィルゴ水道 :ウィキペディアBorgo Vecchio (Rome) From Wikipedia, the free encyclopedia ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 一覧表

2025.01.25

コメント(0)

-

観照 越年したオーシャンブルーの終焉

我が家の庭の越年したオーシャンブルーのことを年初に取り上げました。その後も毎朝、オーシャンブルーを見守ってきました。が、遂に暦では大寒にあたる昨日、20日(月)に最後の一輪の花が開きませんでした。 昨日は萎んだままでも天を向いていましたが、今朝(1/21)眺めてみますと萎んだ花は力尽き地に垂れていました。私にとっては、オーシャンブルーが越年したのは初めての観察体験です。大寒まで最後の一輪、よくぞ咲いたな、という思い。オーシャンブルーは今年、どのような咲き方をすることでしょう・・・・・。元旦までのオーシャンブルーを観察記録を兼ねて振り返ってみます。1月15日(水) 最後の一輪となった花は、大きな葉の下に半ば隠れるように咲いていました。 葉をちょっとずらせて撮りました。この日には、もうこの花だけになっていました。1月10日(金) この日は花が4つ、咲いていました。1月5日(日) 1月2日(金) 2日には、他にもけっこう咲いていました。十数輪は咲いていたと思います。オーシャンブルーの異変ご紹介を終わります。 庭のコギクは咲いています。

2025.01.21

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -53 西欧の龍(7)

西欧の神話世界は他にもあります。続きとして、まずケルト神話に目を転じます。スコットランドの民間伝承には、Beithir と称するドラゴンが挙げられていますが、詳細は不詳のため、スキップします。Y Ddraig Goch と称されるドラゴンがいます。 (資料1)伝えられているのは、長い戦いの後、赤いドラゴンが白いドラゴンを打ち負かしたという話です。赤いドラゴンはウェールズ族を、白いドラゴンはサクソン族を表すとか。冒頭の画像は、ウェールズの旗です。 Y Ddraig Goch (ア・ズライグ・ゴーッホ)というのは、この旗に象徴されるドラゴンのことです。ウェールズ語で draig はドラゴンを意味するそうです。英語では、Welsh Dragon とも呼ばれます。 (資料2) これは、Monmouth の Geoffrey が著した『 History of the Kings of Britain 』(歴代ブリテン王史)の写本のイラストです。赤いドラゴンと白いドラゴンの戦いが描かれています。15世紀の写本。 (資料3) 冒頭の旗は、1959年に国旗として公式に認定され、現在に到ります。おもしろいことに、この旗のドラゴンの描き方は標準化されていないそうです。つまり、描き方にバリエーションがあり得るとか。 (資料4) この1959年の旗がその例。対比してみますと、細部の描き方が微妙に異なります。 ルウェリン・アブ・グリフィズ(末代公ルウエリン)の旗。イギリスに併合される前の最後のウェールズ公がこの旗を掲げたそうです。ウェールズのロイヤル・バッジ (1807-1953年) ウェールズのロイヤル・バッジ(953-1959年) (資料4) こちらは、ウェールズの首府カーディフ市の旗 (資料2) これはウェールズの土産用の皿に描かれていた赤いドラゴンだそうです。 (資料1)おもしろいのは、上掲の旗とは違って、右方向にむいている姿が絵が開かれています。 こちらは、チューダー朝初代イングランド王、ヘンリー7世(1457~1509)の紋章です。チューダー家のルーツであるウェールズの赤い龍が、紋章学でサポーターと称される位置に配置されています。 (資料2)さらに、かつてのイングランドの国章にも赤い龍が象徴の一部に使われています。(資料2) イングランド王国の国章(1509~1554年) 護国卿時代の国章(1655~1659年) ロンドン市の紋章にも、ドラゴン(赤龍)が使われています。紋章の下部に刻されたモットーの「Domine, dirige nos.」は「主よ、我らを導き給え」という意味だそうです。赤い龍はアーサー王の象徴でもあります。 (資料2)いずれも、一頭一尾四足で有翼のドラゴン像です。次に、フランスに移ります。 これは、『The Liber Floridus 』(花満載の本という意味合い)に描かれたドラゴンSt Omer anno の Lambert(ランバート)著 1460年 異教徒に対してキリスト教が勝利するシンボルとして、ドラゴン伝説が語られ、害を及ぼすドラゴンがその代表的なものになります。フランスで描かれたドラゴンが、ヨーロッパの歴史に大きく影響を及ぼすようになったと言います。 (資料1) quivre と称される神話的生物 wyvem/lindworm と同じ、つまりドラゴンです。聖ミカエルと天使がドラゴンと闘う図 the Liber Floridus (1448)の挿絵 (資料5) Liber Floridus には、このドラゴンが描かれた挿絵も含まれているようです。 Graoully と称されるドラゴンを、メスのクレメント(Clement of Metz)が退治するというドラゴン伝説に基づくステンドガラス窓です。Hermann de Munster (ヘルマン・ド・ミュンスター)作 14世紀 メス大聖堂 (資料7)民間伝承に登場する Graoully について、他にも次の事例を見つけました。 (資料8) メスの Graoully 18501年のポスター メスの Graoully Horace Castelli 作 油絵 1872年 メスのサンテチエンヌ大聖堂地下室に保管されている Graoully の彫像 Graoully の複製彫像 Haut-Koenigsbourg 城の Lorraine room に所在 Bas-Rhin, France メスの初代主教、聖クレメントが Graoully を Seille 河に導く図 Graoully を象った Sablon の紋章 また、Tarasque と称される伝説のドラゴン風の恐ろしい怪物が、プロヴァンス(Provance)地方で伝承されています。そして、このドラゴンは、聖マルタ(Saint Martha)により飼いならされたと考えられています。 (資料1,9) これは、南仏のタラスコン(Tarascon)で撮られたガラスファイバー製の現代の Tarasque です。下段は Tarasque の背後側を撮った画像です。黄金伝説によれば、Tarasque は、頭はライオンの如く、胴体は亀の如くに甲羅で覆われ、熊の如き爪と蛇(serpent)の尾を持ち、大きさは6フィート、毒を含む息を吐くと考えられています。 (資料9)聖マルタと Tarasque の絵画が数多く描かれているようです。ウィキペディアに公開されているものを以下、4例ご紹介します。 (資料9) 1402年 15世紀 教会のチャペルに描かれている作品 Georges Trubert(1469-1508)作 1492-93年 ヘンリー8世の御代:tarasqueを飼いならす聖マルタ Jean Poyer (1445-1503)作Morgan Library & Museum 蔵さらに、 タラスコンにあるレネ王の城近くに建立されている Tarasque の石像 Antiquites de Lyon, etc という本の挿絵 Pierre Sala (1457-1529) 画タラスコンで、tarasque の祭が行われた時に、絵が描かれたり、写真が撮られたりしたものが残っています。 これは、Conrad Mouren 画で、18世紀末のもの。 1846年 20世紀初頭の写真 こちらも20世紀初頭の写真そして、フランス起源の La Velue ('The Hairy One') が、スペインで Peluda と称されるドラゴンがいます。フランスの Huisne 河流域を棲息領域としていたと神話上の獣です。 フランスのパンフレットの表紙に描かれたイラストの La Velue A. Raouleau 画今のところ出会えたのは、このイラストだけです。 (資料1,10)一方、スペインとポルトガルの民間伝承には、Coca あるいは Coco と称されるドラゴンの一種が知られているようです。想像上の幽霊風怪物とも説明されています。(資料1,11)その事例は次の2つ。宗教行事の祭で、制作され使用されているもののようです。(資料11) スペインのタラゴーナで祝祭される Festa Major de Santa Tecla に登場するCucaferaCuca は Coco と同義だそうです。 ポルトガルのモンサオで祝祭される Feast of Corpus Christi に登場するCocaまた、スペインの北部地域には、Asturias と Cantabrian の神話があり、そこにはCuēlebre (Asturian) あるいは Culebre (Cantabrian) と称する巨大で翼を持つ蛇/ドラゴンが洞窟に棲息していたと言います。 (資料12) これが Cuelebre の木彫浮彫像です。 Lise 作最後に、リトアニアのドラゴンに触れておきます。外務省の西欧の定義には、リトアニア・ラトビア・エストニアが西欧に含まれていますので。(資料13)Aitvaras と称するドラゴンがいます。様々な名称で呼ばれるそうです。(資料1,14) 2012年にクラコウで行われたドラゴンのパレードでの Aitvaras の姿です。Zaltys という名称のドラゴンもいます。(資料1,15)文字通りの意味は、grass snake(草蛇)とのことで、家の守り神、豊穣のシンボルと信じられているとか。 Vyzuonos に建立された Zaltys のモニュメントSlibinas という名称のドラゴンもいるそうです。これは、東欧・中欧を代表するドラゴンとも説明されていますので、後日取り上げたいと思います。これで、西欧の神話・民間伝承からの龍探しを一区切りとし、別の視点で西欧の龍探しをもうしばらく続けます。つづく参照資料1) List of dragons in mythology and folklore From Wikipedia, the free encyclopedia2) 赤い竜 (ウェールズの伝承) :ウィキペディア3) Dragon From Wikipedia, the free encyclopedia4) ウェールズの旗 :ウィキペディア5) Guivre From Wikipedia, the free encyclopedia6) Liber floridus Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie7) Clement of Metz From Wikipedia, the free encyclopedia8) Graoully From Wikipedia, the free encyclopedia9) Tarasque From Wikipedia, the free encyclopedia10) Peluda From Wikipedia, the free encyclopedia11) Coco (folklore) From Wikipedia, the free encyclopedia12) Cuelebre From Wikipedia, the free encyclopedia13) 国(地域)別在留邦人の概要 6)西欧 :「外務省」14) Aitvaras From Wikipedia, the free encyclopedia補遺Welsh mythology From Wikipedia, the free encyclopediaヘンリー7世 (イングランド王) :ウィキペディアメス (フランス) :ウィキペディアFeast of Corpus Christi From Wikipedia, the free encyclopedia ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 一覧表

2025.01.20

コメント(2)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -52 西欧の龍(6)

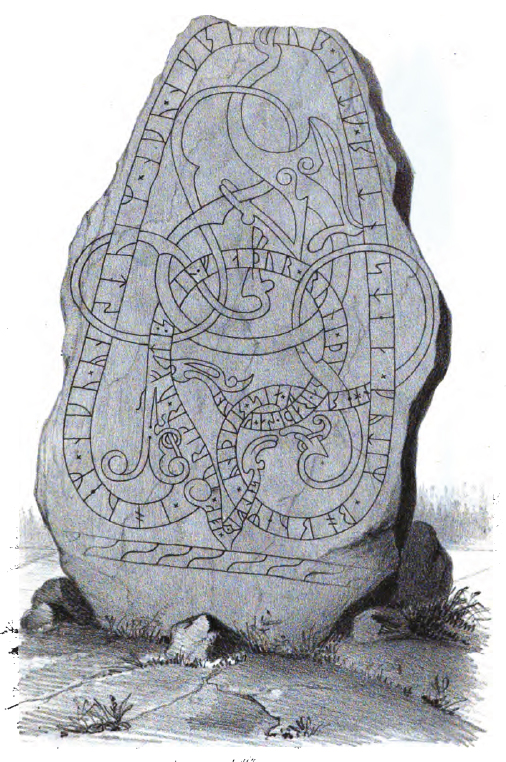

神話・宗教の水平展開として、ゲルマンの神話、北欧神話の領域での龍/ドラゴン探しをしてみます。冒頭の石碑は、Urnes-style runestone と称されています。ヴァイキング・アート、あるいは古代スカンジナヴィア・アートの線刻碑です。線刻文様は、古代北欧風(runic)ドラゴンと二足有翼ドラゴンを表していると言います。スウェーデンに所在。 (資料1) こちらも Runestone です。赤い色が古代北欧風ドラゴンで、白色の方が古代北欧風蛇(runic serpent)だそうです。現在はストックホルム近郊の Skansen に展示。スェーデン(資料2) ヴァイキングのrunestone Gunnar を記念して、ヴァイキングの王により建立された石碑だそうです。(資料3) Alutuna Runestone 高さ 1.95m ヴァイキング時代 11世紀 1918年に発見北欧神話のイメージを線刻した記念碑です。スェーデンのストックホルムの北に位置するuppland(エップランド)州に所在します。『詞のエッダ』という北欧神話の詩編集に載る詩を踏まえた図だそうです。また、スェーデンで制作された Runestone で現存するものは、スェーデンがキリスト教化された後の11世紀に制作されたものだと言います。 (資料4)この図は、北欧神話の神 Thor が、Jormungandr ーミドガルド(中央の国、人間界の意)の蛇(surpent)ーをとろうとする場面だそうです。この蛇は、理解できないほどの大きさで世界の海に棲む海蛇(sea surpent)あるいは worm と考えられています。sea surpent を、スウェーデ人作家の Olaus Magnus は、著書『History of the Northern Peoples』中に、イラスト地図を掲載し、その中に この図を描いているとか。 (資料5)ノルウェーのイラストレーター、Louis Moe は、1898年に 海中の蛇をこのように描いています。 (資料6)また、 絵画に描かれたヴァイキング船ヴァイキングが活躍した時代には、大型ヴァイキング船の船首に、歴史的資料から龍の頭を飾る船もあったと推測されています。(資料7) Lingsberg Runestone スェーデンの Vallentuna から東に2kmほどにある Lingsberg 農場から出土。(資料7) Jelling stones(ジェリングストーン) デンマークの Jelling という町で発見されたことによる命名のようです。 現在の周辺状況余談ですが、この Jelling stones の重要性は、デンマークという語句を刻むことで国の創生を明らかにしていることにあるそうです。(資料5) Harald Bkuetooth の runestone と称されています。上掲石碑の複製です。 (資料8)上掲の石碑は3面に文様や文字が線刻されています。これは石碑のA面。 複製であるこの Jelling stone のB面。 Jelling stone のB面にオリジナルの色を復元した図。ライオンの体の周囲に巻きつく蛇(serpent)が描かれているようです。蛇はドラゴンに繋がっていきます。序に、C面もご紹介します、 上掲C面をデンマーク国立博物館でのヴァイキング展の時に彩色して展示された画像。キリストの処刑とデンマークの洗礼声明(Danish baptism claim)を表しているそうです。 こんな図柄の runestone にも出会いました。詳細不詳。 (資料1)ヨーロッパの神話や民話には、ワームまたはウォーム(Worm)と称される伝説上の生物が登場するそうです。これが古くは、Wyrm や Wurm とも綴られていたと言います。もともとは、大蛇をさす言葉で、Wyrm は、叙事詩『ベーオウルフ』やイングランド民話のなかではドラゴンとほとんど同義で使われれているとか。 (資料9)上記の sea surpent の箇所でも、worm との関連がイメージされていることに触れています。ファフニール(古代ノルド語)は、北欧神話・ゲルマン神話の物語である『エッダ』、『ヴォルスンガ・サガ』、『ファーヴニルの歌』などに登場します。このファフニールがワームに変身すると言います。 北欧神話の『ボルスング・サガ(Volsunga Saga)』に登場する伝説の英雄シグルド(Sigurd)が、ワームに変身してしまったファフニールを退治する場面です。 (資料1) Hylestad Stave Church の門の右側の板の浮彫彫刻です。12世紀後半の作。このファフニールが、ファーフナーという名前で、リヒャルト・ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』に登場します。 この絵は、ファアーフナーを描いたもの。アーサー・ラッカム作。 (資料10)さらに、ゲルマン神話に登場するドラゴンについて、ウィキペディアにある「神話・民間伝承一覧」に掲載されているものです。(資料11)Wyvern は、神話上のドラゴンです。中世の紋章学ではよく知られているそうです。 この旗がその一例。T Owain Glyndwr が Welsh territory (ウェールズ領)と主張しそれが成功した後に、Twt Hill にこの旗を掲揚したことで有名だそうです。(資料12) この旗は、Wessex(ウェセックス)の旗として近代、19世紀にシンボルとして使われたと言います。 William Crampton の創案。ウェセックスは、イングランドの南西部にあった古代のアングロサクソン族の一王国と言われます。真に王国であったかの確証はないようです。(資料12)Worm hill dragon は、紀元400年に居住し名付けた地名に由来し、民間伝承となったドラゴンですが、具象化された姿は不詳です。上記の worm に重なっているのかもしれません。Knucker というドラゴンは、ある種の water dragon(水龍)に対する地方語のようですが、詳細不詳です。St. Leonard's Forest dragons も不詳。サセックスの民間伝承に登場するそうです。Lindworm は、ゲルマンの紋章学によれば、wyvern とほぼ同じだと言います。 バンダル族の王国に由来するドラゴン紋章 Lindworm の一例。詳細不詳。 (資料11)Puk という名のドラゴンも各地の伝説に出て来るそうですが、詳細不詳です。これもスキップします。ゲルマン神話・北欧神話領域での龍/ドラゴン探しを終わます。つづく参照資料1) Germanic dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) Runic animal From Wikipedia, the free encyclopedia 3) Vikings From Wikipedia, the free encyclopedia4) Altuna Runestone From Wikipedia, the free encyclopedia5) Sea serpent From Wikipedia, the free encyclopedia6) Jormungandr From Wikipedia, the free encyclopedia7) ヴァイキング船 :ウィキペディア8) Jelling stones From Wikipedia, the free encyclopedi9) ワーム(伝説の生物) :ウィキペディア10) ファフニール :ウィキペディア11) List of dragons in mythology and folklore From Wikipedia, the free encyclopedia12) Wyvern From Wikipedia, the free encyclopedia補遺北欧神話 :ウィキペディアViking ships :「AVALDSNES」北欧の竜はドラゴンではなく蛇? :「no+e」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 一覧表

2025.01.19

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -51 西欧の龍(5) 周辺への広がり

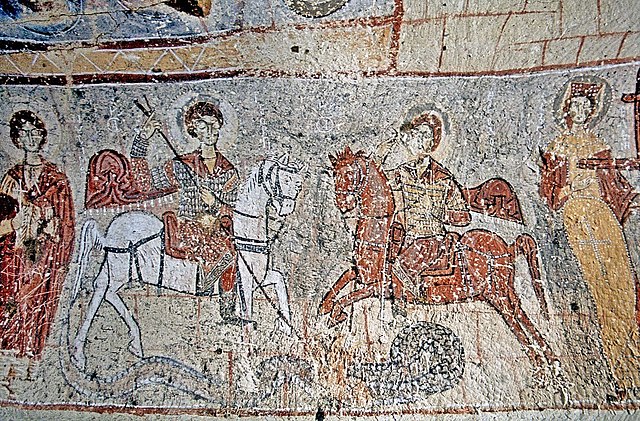

「聖ジョージとドラゴン」の絵画は、キリスト教信仰の広がりと共に、東方や南方に広がっていきます。聖ジョージとドラゴンの組み合わせは、キリスト教が伝播され、信仰を具象的に表現する一事例なのでしょう。それだけでも、龍/ドラゴンという概念が広がっていく様子がうかがえます。冒頭の画像は、トルコの カッパドキアにある洞窟教会のユランル・キリセ(蛇の教会)に描かれたフレスコ画の部分図です。ここには聖テオドール(St. Theodore) と聖ジョージの二人の聖人がドラゴンを退治する図が描かれています。この絵は暫定的に10世紀あるいは、9世紀半ばに描かれたと考えられています。 (資料1,2) (以下、出典を付記しない画像は、資料1からの引用です)まずは東方への広がりから始めます。龍探しが主眼ですので、この聖ジョージのドラゴン伝説そのものには、直接触れていませんでした。既に参照資料にアクセスしていただいた方にとっては、いまさら・・・のことになりますが、その伝説はこのカッパドキアという地域に起源があるようです。カッパドキアの首府ラシア近くに巨大な悪龍が棲んでいて、人々は日々羊の生贄を捧げていたと言います。羊が尽きると、人身御供を捧げることに。王の娘がその人身御供になるくじを引いたのです。悪龍の話を聞いたキリスト教徒のジョージが、王の娘を救出し、龍を退治したと言います。その結果、人々はキリスト教の教えを受け入れたとか。尚、この伝承は、キリスト教以前にすでに起源があり、9,10世紀には、聖テオドールの龍退治として伝わり、11世紀に聖ジョージの伝説に結びついていったとも言われています。(資料1,3)まあ、ここでは、聖ジョージを介して、龍/ドラゴンに着目していきましょう。 こちらも、聖テオドールと聖ジョージの二人ですが、聖テオドールがドラゴン、聖ジョージが敵対する人間を殺す図として並べて描かれています。9~10世紀の作。(資料1) 聖ジョージとドラゴン イコン ジョージアの地方自治体蔵 12世紀の作ジョージアはトルコの東、黒海の南東側に面した国です。(尚、このシリーズの49 西欧の龍(3)に、先走って引用してしまった画像があります。) 蛇に関わる聖ジョージの奇蹟 イコン 14世紀半ば ノヴゴロド、ロシア(英文は Miracle of St. George about the snake。だがドラゴンのイメージですね)聖ジョージとドラゴンの奇蹟 イコン 14世紀末 ロストフthe Museum of the Russian icon 蔵(モスクワ) 聖ジョージのドラゴン退治 七宝焼エナメル加工 15世紀 ジョージアArt Museum of Georgia 蔵 聖ジョージのドラゴン退治 イコン 15世紀末 ノブゴロド、ロシア State Russian Museum 蔵 聖ジョージのドラゴン退治 イコン 15世紀末~16世紀初期 ロシア北部 聖ジョージのドラゴン退治 Chelm-Belz 派のイコン 16世紀 ウクライナ南方への広がりに移ります。エチオピアに聖ジョージとドラゴンの伝説が伝播しています。 大三連祭壇画の一部 木に貼った布地に描かれたテンペラ画Museum Rietberg 蔵(チューリッヒ、スイス) こちらが祭壇画全景。左下側が上掲の部分画です。 Alwan Codex(古写本)27 エチオピアの聖書のイコン 20世紀Hill Museum & Manuscript Library 蔵「iStock」のサイトで、修道院の聖ジョージの壁画に出会いました。エチオピアのタナ湖の傍にある修道院のようです。 (資料4)これを糸口に、別の壁画等を見ることができます。「アザライ/AZALAI」のサイトで、エチオピア正教イコンのページに出会いました。これが現在販売対象になっているイコンの例です。 (資料5)また、「MEISTERDRUCKE」というサイトで、イタリアのボローニャで出版された「蛇とドラゴンの歴史の本」に収録のエチオピアのドラゴンの図像に出会いました。本の著者なのかドラゴンのイラストの画家なのか、判然としませんが、ウリッセ・アルドオロヴァンディ作と明記されています。 (資料6)この辺りで、一旦西欧からの龍の広がりについては終わりとします。つづく参照資料1) Saint George and the Dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) Churches of Goreme From Wikipedia, the free encyclopedia oウムラウト付き3) 聖ゲオルギオス :ウィキペディア4) 修道院の聖ジョージの壁画, タナ湖, エチオピア :「iStock」5) エチオピア正教イコン :「アザライ AZALAI」6) エチオピアのドラゴン「蛇とドラゴンの歴史の本 2」、ボローニャ、ウリッセ・アルドロヴァンディ作 :「MEISTERDRUCKE」補遺トルコ カッパドキアの洞窟教会 :「東方ビザンチン美術紀行」Eparchy of Chelm-Belz (Ruthenian Uniate Church) From Wikipedia, the free encyclopediaTheodore Tiron From Wikipedia, the free encyclopediaエチオピア世界遺産・ラリベラの岩窟教会群!王が夢見た第二のエルサレム :「skyticket」エチオピア正教会 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 一覧表

2025.01.16

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -50 西欧の龍(4)

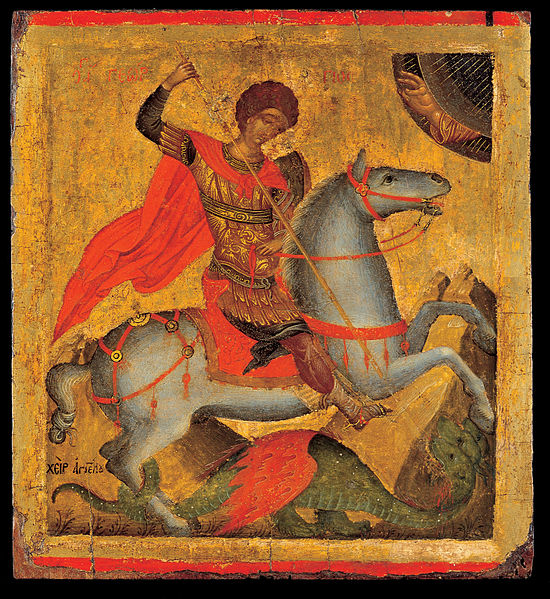

龍探しを続けますと、聖ジョージ(聖ゲオルギオス)とドラゴンを描くものを他にも見つけました。続きとして、ご紹介します。(英文を主に参照していますので、聖ジョージと表記していきます。)興味深いのは、聖ジョージとドラゴンを描いた作品を眺めていくと、ドラゴンのイメージに様々のバリエーションがあるという点です。前回まででもお気づきのことでしょう。冒頭の画像は、聖ジョージのドラゴン退治を描いた イコンです。Angelos Akotandos (アンジェロス・アコタンドス)作 15世紀前半、ギリシャのクレタ島のもの。(資料1) (以下、参照資料を表記していないものは、資料1からの引用です) 聖ジョージとドラゴン ステアタイト(凍石)にビザンチン様式の浅浮彫 12世紀 キリシャ Walters Art Museum 蔵 聖ジョージとドラゴン フレスコ画 13世紀 Ankershagen (アンカースハーゲン)、 Mecklenburg (メクレンブルク)、ドイツ Legenda Aurea(黄金伝説)の写本からの細密画 パリ 1348年 フランス国立図書館蔵 Book of Hours (時祷書) から 聖ジョージとドラゴン 1380年頃? 『De Grey Hours 』(灰色の時祷書) フランダースで出版 1400年 聖ジョージとドラゴン 薄く着色された雪花石膏 1375-1420年 English(イングランド)National Gallery of Art 蔵(Washington) 伝説についてのフレスコ画 15世紀中頃の作 Anga Church, Gotland, スェーデン ”Pedestrian”(歩行者) 聖ジョージ 15世紀後半 クレタ島、ギリシャ 『Heures de Charles d'Angoulēme』(アングレー伯シャルルの時祷書)からの細密画 f.53v 1475-1500年 コニャック、フランス ストックホルムの Storkyrkan (ストックホルム大聖堂)にある聖ジョージとドラゴン 木造彫刻像 Bernt Notke (バーント・ノトケ) 作 1470年代 スェーデン 聖ジョージとドラゴン 木彫像 1500年頃 Gottorf Castle(ゴットルプ城)ドイツ 聖ジョージのドラゴン退治 アルブレヒト・デューラー作 木版画 1501/4年the National Gallery of Art 蔵、U.S.A. 『 Lyfe of Seynt George (聖ジョージの生涯)』(Westminster, 1515) 木版画口絵Alexander Barclay (アレクサンダー・バークレー) 作 16世紀初期 聖ジョージとドラゴン ラファエル・サンツィオ作 1540年頃 ルーブル美術館蔵(資料2) 偉大なる聖ジョージ Gillis Coignet (ヒリス・コワニエ) 作 1581年 聖ジョージとドラゴン Mattia Preti (マッティア・プレティ) 作 1678年 Gozo (ゴゾ)、マルタ Chatenois (シャトノワ) の聖ジョージ教会にある彫刻像 17世紀 フランス Chatenois (シャトノワ) の聖ジョージ教会にある彫刻像 18世紀 フランス 聖ジョージのドラゴン退治 Edward Burne-Jones (エドワード・ブルネージョーンズ)作 1866年 聖ジョージのペンダント Lluis Masriera i Roses (リュイス・マリエラ・イ・ローゼス) 作 1902年バツセロナ カタルーニヤ美術館蔵 聖ジョージとドラゴン Briton_Riviere (ブリトン・リヴィエール) 作 1914年King Albert's Book (London, 1914)より Daily Telegraph (デイリー・テレグラフ) 英国の半ソブリン金貨・1914年 Benedetto Pistrucci (ベネデット・ピストルッチ) 彫金ここで一区切りとする前に、ちょっと横道にそれますが、龍探しのプロセスで出会った動画をご紹介します。 龍/ドラゴンの創造された起源や歴史を語る動画です。中には既にご紹介した絵画などを利用している場面が登場するものもあります。画像をみているだけでもおもしろい動画です。 (資料4-7)Did the Ancient Romans Believe in Dragons? YouTubeDragons | History's Most Famous Monsters YouTubeDRAGONS: History, Mythology, Meaning YouTube14 Types of Dragons Found in Myths and Fairy Tales YouTube戻ります。キリスト教は、西欧地域を超えて、東方にも南方にも広がります。信仰は諸教派に独立分派しつつ広がっていきます。大きくは、西方教会と東方教会という形にまとめて、キリスト教の全体像が説明されるようです。ウィキペディアには、「キリスト教諸派の一覧」という項で概説されていて役立ちます。(資料3)私は、ここで龍/ドラアゴン探しをしています。その観点で見ますと、西欧を超えたキリスト教の広がりが、「聖ジョージとドラゴン」というイコンに具象化され、東方教会の地域にも、龍/ドラゴンが足跡を残しているのがわかります。そこで、西欧からの周辺へのキリスト教の広がりに伴う、側面での龍/ドラゴン探しに踏み出してみて、少しまとめてみます。つづく参照資料1) Saint George and the Dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) 聖ゲオルギオスと竜 :ウィキペディア3) キリスト教諸教派の一覧 :ウィキペディア4) Did the Ancient Romans Believe in Dragons? YouTube5) Dragons | History's Most Famous Monsters YouTube6) DRAGONS: History, Mythology, Meaning YouTube7) 14 Types of Dragons Found in Myths and Fairy Tales YouTube補遺聖ゲオルギオス :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 一覧表

2025.01.15

コメント(2)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -49 西欧の龍(3)

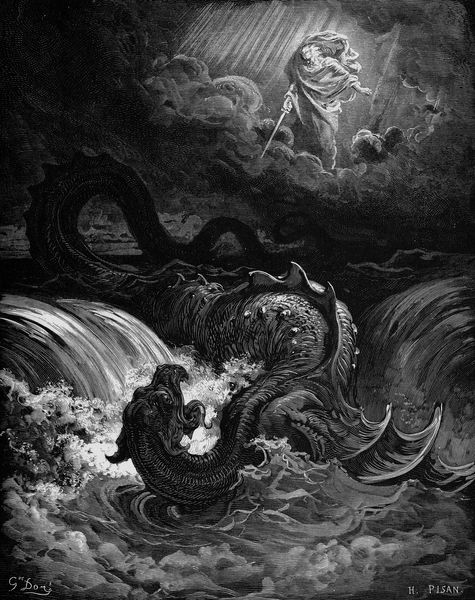

レビヤタンの滅亡 ギュスターブ・ドレ作 1865年年を越しましたが、インターネットでの龍/Dragon探しを続けたいと思います。冒頭の画像は、ヘブライ人の聖書(the Hebrew Bible)に記された巨大な海獣・レビヤタン(Leviathan)を描いた絵です。この聖書はユダヤ教の聖書、つまり旧約聖書です。「ヨブ記」3-8「日に呪いをかけるも者/ レビヤタンを呼び起こす力ある者がその日を呪いがよい」や「イザヤ書」27-1「その日、主は/ 厳しく、大きく、強い剣をもって/ 逃げる蛇レビヤタン/ 曲がりくねる蛇レビヤタンを罰し/ また海にいる竜を殺される」他の登場します。(資料1)英語では sea monster、surpent、dragon と表現されています。1865年にギュスターブ・ドレにより描かれた作品です。 (資料2)蛇のイメージの発展形として、海獣、竜(龍)が登場するようです。一方、キリスト教の聖書、新約聖書にも「ヨハネの黙示録」13には、二匹の獣が登場します。13-2に 「竜はこの獣に、自分の力と王座と大きな権威を与えた」という一文がでてきて、英語では、the dragon が使われています。竜の概念は新約聖書にも継承されています。(資料1,3)そして、後にキリスト教の聖人を描く絵の中にドラゴン(龍)が登場してきます。 聖ゲオルギオス(Georgios)とドラゴン ラファエロ画キリスト教の聖人の一人、古代ローマ末期の殉教者である聖ゲオルギオスは、龍退治の伝説で知られているようです。英語ではジョージ George、ドイツ語ではゲオルク Georg、フランス語ではジョルジュ Jorge と称されます。 (資料4) こちらは、中世のジョージアで描かれたイコン (資料4)他にもいくつかご紹介できる絵画があります。(資料5) St.George オーソドックスなイコン画 制作年不詳 Saint George Staraya Ladoga 所在の要塞にあった教会の画像 12世紀 細密画 Passio Sancti Georgii 作 Verona 13世紀 St.George 細密画 14世紀 Saint George and the Dragon Bernat Martorell 作 1434/35年 Saint George the Master of Sierentz 作 15世紀 Saint George the Dragon Slayer Georgios Klontzas 作 16世紀 第1次世界大戦のポスターにも使われた George and the Dragon の画像さらに、聖ミカエルあるいは聖マーガレットと龍を描いた絵画があることを知りました。まずは、聖ミカエルと龍を描く絵画です。 (資料6) Saint Michael Fighting the Dragon(龍と闘う聖ミカエル) Albrecht Durer 作 15世紀末頃 上掲の絵に手描きで彩色したものと言います。この他にも出会ったのが、 St.Michael and the dragon THE WALTERS ART MUSEUM 蔵 (資料7)日本の国立西洋美術館に、14世紀、Sienese派(School)の「St. Michael and the Dragon」という作品が所蔵されていることを、調べていて知りました。 (資料8)上記の『ヨハネの黙示録』に記された場面を、 ミカエルとドラゴンの戦いの場面として描いた1860年の木版画もあります。 (資料9)余談です。カトリック教会では、ミカエルはガブリエル、ラファエルと並ぶ三大天使の一人に位置付けられていて、「現代のカトリック教会では、兵士、警官、消防官、救急隊員の守護聖人になっており、地域ではドイツおよびウクライナ、フランスの守護聖人とされている」そうです。 (資料9)そして、聖マーガレットと龍です。 聖マーガレットと龍 ラファエロ作 ウィーン版 1518年頃 (資料10) こちらは上掲のパリ版 ルーブル美術館蔵 (資料10) 上掲のパリ版をもとにした版画 Nicolas Bazin 作 1690年 (資料10)「Google Arts & Culture」のサイトで、Dragon Culture という記事に出会いました。この記事の最初から2つめの画像は、聖ミカエルが龍を退治する場面を描き、また3つめの細密画は、聖マーガレットと龍を描いています。 (資料11)ここでも余談です。聖マーガレットは、11世紀のスコットランドの王妃。「病気や寡婦など弱者の援助に献身して人々に慕われ、人々から厚く尊敬されていました。イエス・キリストを愛し、その一生を隣人に奉仕し、人々を助けるために過ごし」「1250年にローマ教皇インノセント四世により聖人に列せられました」(資料12)とのこと。「Learn Religions」というサイトで、”Are There Dragons in the Bible? (聖書に龍はいるのか?)というタイトルの記事を見つけました。 (資料13)7つの頭をもち、大きな翼を広げたドラゴン像のイラストが冒頭に載っています。このイラストは、「ヨハネの黙示録」13-1の記述を踏まえた創作のようです。『新約聖書』には、海の中からの上ってきた獣(a beast)を、「これには10本の角と7つの頭があった。それらの角には10の王冠があり」、「豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった」と聖書に記されています。また、もう一匹の獣は13-11に記されています。 (資料1,3)ユダヤ教・キリスト教の領域において、『聖書』に関わる形でドラゴン/龍に出会えました。この辺りで、一区切りと致します。つづく参照資料1)『聖書 引照つき』 新共同訳 日本聖書協会2) Dragon From Wikipedia, the free encyclopedia3)『NEW TESTAMENT 新約聖書 NKJ/新共同訳 日本国際ギデオン協会4)聖ゲオルギオス :ウィキペディア5) Saint G eorge From Wikipedia, the free encyclopedia6) Saint Michael Fighting the Dragon From Wikipedia, the free encyclopedia7) St.Michael and the dragon :「THE WALTERS ART MUSEUM」8) St. Michael and the Dragon :「国立西洋美術館」9) ミカエル :「ウィキペディア」10) Saint Margaret and the Dragon (Raphael) From Wikipedia, the free encyclopedia11)Dragon Culture :「Google Arts & Culture」12) マーガレットの由来 :「立教女学院」13) Are There Dragons in the Bible? :「Learn Religions」補遺黄金伝説(聖人伝) :ウィキペディアWhere We Find the Dragon in the New Testament YouTubeヨハネの黙示録 :「BIBLE toolbox」マーガレット・オブ・スコットランド :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 一覧表

2025.01.12

コメント(0)

-

探訪 京都・伏見 六地蔵の大善寺

大善寺 山号は法雲山。院号は浄妙院。 京都市伏見区と宇治市との境にまたがり、六地蔵という地名があります。京阪電車宇治線の六地蔵駅が最寄り駅。少し遠くなりますが、JR奈良線の六地蔵駅もあります。山科川の西方向、伏見・淀への道に面して、少し北に奥まって、冒頭の「大善寺」の山門があります。伏見への道に面して、参道の東側には地蔵堂、西側には「根本 六地蔵尊 大善寺」と刻した石碑があります。六地蔵という地名の由来になったのがこの大善寺です。昨日(1/3)、六地蔵の「古本市場」に行くときに、久しぶりに大善寺の地蔵菩薩を拝見に立ち寄りました。江戸時代に出版された『都名所図会』には、「地蔵堂(大善寺と号す。浄土宗なり。京道の角にあり)本尊地蔵菩薩は仁寿二年小野篁冥土に赴き、生身の地蔵尊に排し、蘇りて候、一木を以て六体の地蔵尊をきざみ、当寺に安置す。保元年中に平清盛西光法師に命じて都の入口毎に六角の堂をいとなみ、この尊像を配して安置す。今の地蔵巡りはこれよりはじまる」(資料1)と紹介されています。 門を入ると、右側(東)に手水舎があり、 左側(西)に六角堂が見えます。これが地蔵堂。 格子戸越しに、地蔵菩薩像を拝見し、参拝しました。 小野篁は夢告により、一本の桜樹から六体の地蔵尊を刻んだと言います。1157(保元2)年に、京の都で疫病が流行したそうです。この時、地蔵尊像を深く信仰する後白河天皇の勅により、上記の通り六体の地蔵尊が京都への街道口6ヵ所に1体ずつ安置されることとなったのです。(資料2) 地蔵堂の北側には、宝形造りの観音堂があります。 堂柱の掲示によれば、千手観音菩薩像が安置されています。 地蔵堂と観音堂との間の奥(西)には、数多くの地蔵石仏が祀ってあり、そのは背後に墓地が続いています。 手前に、覆屋が設けられ、石造地蔵菩薩立像が安置されています。 山門を入って正面、地蔵堂からは北東方向に、南面する本堂が見えます。建物は宝永年間(1704~1710)に勧修寺宮殿を下賜され移築したものだそうです。(資料2,3)屋根は入母屋造りで、本堂の正面は妻入りの形式です。 大屋根の棟の獅子口が正面に見え、経の巻の瓦当は菊花文が浮彫りにされ、軒丸瓦の瓦当も菊文です。 向拝の所は唐破風造りの屋根が付き、鬼板には雲龍像が彫られています。 本堂前の香炉 石造香炉の口縁部には小ぶりなかわいい六地蔵尊石像が安置されていて、心和む景色です。寺伝による大善寺の沿革は:705(慶運2)年 藤原鎌足の子の定慧が法雲寺を創建852(仁寿2)年 三井寺の智証大師が勅を奉じて伽藍を整備。天台宗に改宗応仁・文明の乱後に、寺運衰退1561(永禄4)年 正親町天皇の勅を奉じて頓誉琳晃上人が浄土宗寺院として再興。 大善寺と改称。 (資料2,3) 本堂前の庭を挟み、南辺には鐘楼が建てられています。この鐘楼は、江戸幕府第2代将軍徳川秀忠の娘、東福門院が安産祈願成就の御礼として、1665(寛文5)年に寄進したものです。(資料2)伏見奉行水野石見守に命じて建立させたものだとか。(資料3) 鐘楼の内部は、格子天井がしつらえてあり、各格子には彩色画が描かれています。かなり風化退色して図が見づらくなっていますが、徳川家の三つ葉の葵の紋章が凡そわかります。東福門院とは、秀忠の五女・和子で、第108代後水尾天皇の皇后(中宮)となった女性です。(資料4) 東門この門は、京道に面しています。現在の地図では、府道7号の六地蔵交差点を北に数十メートル進んだところに位置します。府道7号から分岐してそのまま北に向かう道は新小栗栖街道と称されています。かつての小栗栖街道は、新街道より西側になります。京道は、大亀谷を経て深草に通じていて、旧大和街道。八科峠路を経由するルートになります。この大善寺は交通の要衝地に位置しています。(所在地:京都市伏見区桃山町西町)余談です。毎年8月22・23日に六地蔵めぐりが行われます。各街道口に分置された六地蔵を廻るという信仰行事です。当初は廻り地蔵と称され、保元年間に始まったようです。その最初の記述が『源平盛衰記』(13世紀半ばの作)に見られると言います。廻り地蔵の場所も多少の変遷を経てきているそうです。そして、1665(寛文5)年に現在の六地蔵に定められました。 伏見地蔵 大善寺 奈良街道 鳥羽六地蔵 浄禅寺 西国街道 桂六地蔵 地蔵寺 丹波街道 常盤六地蔵 源光寺 周山街道 鞍間口六地蔵 上善寺 若狭街道 山科六地蔵 徳林庵 東海道 (資料3)また、伏見の六地蔵、この大善寺については、『百練抄』(13世紀末の史書)の承安元年(1171)年3月10日条に、木幡堂として記述があるとのこと。(資料3)これで終わります。ご覧いただきありがとうございます。参照資料1)『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p972)『京都府の歴史散歩 中』 京都府歴史遺産研究会編 山川出版社 p243-2443)『新版 京・伏見 歴史の旅』 山本眞嗣著 水野克比古撮影 山川出版社4) 徳川和子 :ウィキペディア補遺京都に伝わる地蔵信仰 :「知恩院」京都を守る6体の地蔵菩薩! 800年続く「六地蔵めぐり」レポ :「Kyoto Love. Kyoto」京の六地蔵巡り :「京都観光チャンネル」大善寺(京都市) :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)

2025.01.04

コメント(2)

-

観照 我の庭の花 オーシャンブルーの越年

2025年1月1日、今朝(10時20分頃)撮りました。 何としたことでしょう。朝顔のオーシャンブルーが越年したのです!!毎年夏場にリビングルームの南面の窓のグリーンカーテンとなるオーシャンブルー猛暑日が連続した時期にはピタッと花を咲かせなくなり、それを過ぎると再び花開き始めました。そのことは過去ログでご紹介しています。そのオーシャンブルーが、秋を過ぎてもさいきつづけ、 12月にも、季節を無視したのか、咲き続けました。12月下旬には、さすがに終焉だろうと思っていたのですが、この通り。遂に、オーシャンブルーが越年しちゃいました。私の記憶ではこれが初めて! 毎年、年末には南面の窓ガラスを磨いていたのに、今年はおかげさまで手を付けずに省略です。 朝顔やつるべ取られてもらひ水 加賀千代女 ふとこの句を連想しました。デュランタもまた命脈を保ち、少しですが咲いています。 コギクも健在で玄関への通路脇の飾りになっています。オーシャンブルーの2024年12月の咲き具合を時系列で遡り点描してみます。2024.12.30(月) 2024.12.27(金) 2024.12.20(金) 2024.12.02(月) こんな状況でした。 勿論、この日にはデュランタもコギクも、現時点よりはるかに元気でした。さて、越年したオーシャンブルーはいつまで咲き続けてくれることでしょう。こんな記録から2025年のブログをスタートすることになりました。今年もよろしくお願いします。お立ち寄りいただければうれしいです。

2025.01.01

コメント(2)

全14件 (14件中 1-14件目)

1