PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

その他

(7)映画/アクション

(77)映画/ヒューマン

(97)映画/ホラー

(35)映画/パニック

(25)映画/歴史・伝記

(32)映画/冒険&ファンタジー

(41)映画/ラブ

(47)映画/戦争・史実

(41)映画/SF

(55)映画/青春

(23)映画/アニメ

(24)映画/サスペンス&スリラー

(143)映画/時代劇

(21)映画/西部劇

(4)映画/TVドラマ

(29)映画/コメディ

(15)映画/ミュージカル

(1)映画/ドキュメンタリー

(3)映画/犯罪

(12)映画/バイオレンス

(9)映画/ヒッチコック作品

(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』

(8)読書案内

(217)仏レポ

(2)コラム紹介

(120)竜馬とゆく

(9)名歌と遊ぶ

(70)名句と遊ぶ

(288)風天俳句

(5)名文に酔う

(16)ほめ言葉

(3)教え

(42)吟遊映人ア・ラ・カルト

(13)江畔翁を偲ぶ

(12)ガンバレ受験生!

(5)オススメの本

(3)月下書人(小説)

(6)写伝人(写真)

(6)写真

(18)名曲に酔う

(1)名画と遊ぶ

(2)訃報

(11)舞台

(1)神社・寺院・史跡

(12)テーマパーク

(2)カフェ&スイーツ

(20)要約

(23)聖地巡礼

(1)発見

(8)体験談

(1)お気に入り

(1)ヘルス&ビューティー

(3)読書初心者

(5)カテゴリ: 読書案内

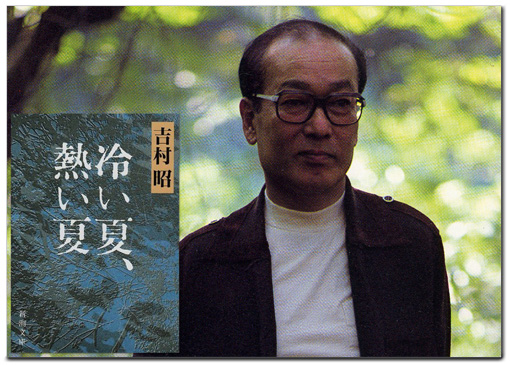

【吉村昭/冷い夏、熱い夏】

◆末期癌の弟の闘病記、作家としての冷酷なまでの対象観察

私はこれまで数々の闘病記を目にして来た。私自身、両親を次々と亡くしていることもあり、人がどのようにして病気と向き合うのか、とても興味のあることだったからだ。

特に知りたかったのは、病気と闘う患者を見守り、支える側の家族の状況だった。

何かにつけメソメソして弱音を吐いてしまった私自身が、一つだけ頑なに守り抜いたのは、病名を本人に告知しなかったことだ。果たしてそれが良かったのかどうか、いまだに分からない。父が亡くなって17年、母が亡くなって14年が経とうとしているのに、私はずっと自分の判断に自信を持てないでいる。

そんな中、吉村昭の『冷い夏、熱い夏』を読んで、これまでにない共鳴を覚えた。それはとても冷静で、漠然となど全くしていない明らかな姿勢なのだ。

この作品は、吉村昭の弟が肺癌になり、亡くなるまでの壮絶な記録である。

現代では、癌と言えども欧米のそれに見習い、日本でも告知は当たり前のこととなりつつある。それはおそらく、医者と患者との信頼関係により治療が施されるものであるから、たとえ末期癌であっても、事実は事実として本人に告げるのは当然のことであるという合理的な思考によるものだ。

だが吉村昭は真っ向から反対する。「日本人と欧米人とは基本的に死と生に対する観念が異なっている」と。

余命幾ばくもないという事実を隠し通して死を迎えさせる方が、好ましいのではないか、と述べている。

極東の島国に住む私たちに、唯一絶対的な神が存在していないことが理由なのか、亡くなった者の遺骨は、大切な崇拝の対象でもあり得る。だが欧米人にとっては、遺骨なんて単なる物質に過ぎず、むしろ死者が身につけていたペンダントに思い出を多く感じたりするようだ。

吉村昭も、その点は徹底して弟には嘘をついた。

少しでも生きる希望を持たせてやりたい、という優しさからだ。

こんなに知名度が高く、数々の文学賞を受賞して来た作家でも、こういう問題においては昔ながらのやり方でとことん嘘をつき通し、告知はしなかったという事実。私は胸が熱くなるぐらい励まされた。私が両親に言えないでいた病名のことを、日本人にとっては当然の措置で、「日本人の身にしみついたものである」と肯定しているからだ。私は少なからず、救われる思いがした。

今日では医療も発達し、死病と見なされて来た癌も、克服できるようになった。そういうこともあって、患者にはきちんと説明し、本人も含めて皆が一丸となって治療に努めるという考え方に落ち着いている。

概ね、特定の宗教を持たない日本人は、自分なりの死生観を持って、少しでも前向きに終末を迎えなければならない。またそれが求められているのが現状だ。

『冷い夏、熱い夏』は、あまりにも克明に綴られた闘病過程なので、思わず目を背けたくなってしまうようなシーンも多々ある。それはもう壮絶としか言いようがない。そこには、作家としての視線による冷酷なまでの対象観察が行われている。揺るぎない視線で凝視された弟の死は、鎮魂という言葉ではとうてい代えられない人の歴史さえ感じた。

ふだんあまり死について考えたことのない方々、そこからあえて目を背けている方々、この世に生まれ出たその日から、死に向かって時を刻んでいることを、おぼろげにも考えてみるのは必要なのではなかろうか。

この作品は、死生観について改めて考えさせられる内容となっている。必読の書である。

『冷い夏、熱い夏』吉村昭・著

☆次回(読書案内No.60)は柴田翔の『されどわれらが日々』を予定しています。

コチラ

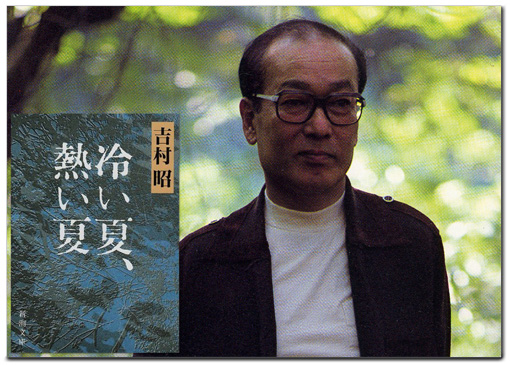

◆末期癌の弟の闘病記、作家としての冷酷なまでの対象観察

私はこれまで数々の闘病記を目にして来た。私自身、両親を次々と亡くしていることもあり、人がどのようにして病気と向き合うのか、とても興味のあることだったからだ。

特に知りたかったのは、病気と闘う患者を見守り、支える側の家族の状況だった。

何かにつけメソメソして弱音を吐いてしまった私自身が、一つだけ頑なに守り抜いたのは、病名を本人に告知しなかったことだ。果たしてそれが良かったのかどうか、いまだに分からない。父が亡くなって17年、母が亡くなって14年が経とうとしているのに、私はずっと自分の判断に自信を持てないでいる。

そんな中、吉村昭の『冷い夏、熱い夏』を読んで、これまでにない共鳴を覚えた。それはとても冷静で、漠然となど全くしていない明らかな姿勢なのだ。

この作品は、吉村昭の弟が肺癌になり、亡くなるまでの壮絶な記録である。

現代では、癌と言えども欧米のそれに見習い、日本でも告知は当たり前のこととなりつつある。それはおそらく、医者と患者との信頼関係により治療が施されるものであるから、たとえ末期癌であっても、事実は事実として本人に告げるのは当然のことであるという合理的な思考によるものだ。

だが吉村昭は真っ向から反対する。「日本人と欧米人とは基本的に死と生に対する観念が異なっている」と。

余命幾ばくもないという事実を隠し通して死を迎えさせる方が、好ましいのではないか、と述べている。

極東の島国に住む私たちに、唯一絶対的な神が存在していないことが理由なのか、亡くなった者の遺骨は、大切な崇拝の対象でもあり得る。だが欧米人にとっては、遺骨なんて単なる物質に過ぎず、むしろ死者が身につけていたペンダントに思い出を多く感じたりするようだ。

吉村昭も、その点は徹底して弟には嘘をついた。

少しでも生きる希望を持たせてやりたい、という優しさからだ。

こんなに知名度が高く、数々の文学賞を受賞して来た作家でも、こういう問題においては昔ながらのやり方でとことん嘘をつき通し、告知はしなかったという事実。私は胸が熱くなるぐらい励まされた。私が両親に言えないでいた病名のことを、日本人にとっては当然の措置で、「日本人の身にしみついたものである」と肯定しているからだ。私は少なからず、救われる思いがした。

今日では医療も発達し、死病と見なされて来た癌も、克服できるようになった。そういうこともあって、患者にはきちんと説明し、本人も含めて皆が一丸となって治療に努めるという考え方に落ち着いている。

概ね、特定の宗教を持たない日本人は、自分なりの死生観を持って、少しでも前向きに終末を迎えなければならない。またそれが求められているのが現状だ。

『冷い夏、熱い夏』は、あまりにも克明に綴られた闘病過程なので、思わず目を背けたくなってしまうようなシーンも多々ある。それはもう壮絶としか言いようがない。そこには、作家としての視線による冷酷なまでの対象観察が行われている。揺るぎない視線で凝視された弟の死は、鎮魂という言葉ではとうてい代えられない人の歴史さえ感じた。

ふだんあまり死について考えたことのない方々、そこからあえて目を背けている方々、この世に生まれ出たその日から、死に向かって時を刻んでいることを、おぼろげにも考えてみるのは必要なのではなかろうか。

この作品は、死生観について改めて考えさせられる内容となっている。必読の書である。

『冷い夏、熱い夏』吉村昭・著

☆次回(読書案内No.60)は柴田翔の『されどわれらが日々』を予定しています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内] カテゴリの最新記事

-

吟遊映人が影響を受けた五人 2024.05.04

-

吟遊映人が影響を受けた五冊 2024.03.23

-

読書案内No.209 村上春樹/ノルウェイの森 … 2024.03.02

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.