PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

その他

(7)映画/アクション

(77)映画/ヒューマン

(97)映画/ホラー

(35)映画/パニック

(25)映画/歴史・伝記

(32)映画/冒険&ファンタジー

(41)映画/ラブ

(47)映画/戦争・史実

(41)映画/SF

(55)映画/青春

(23)映画/アニメ

(24)映画/サスペンス&スリラー

(143)映画/時代劇

(21)映画/西部劇

(4)映画/TVドラマ

(29)映画/コメディ

(15)映画/ミュージカル

(1)映画/ドキュメンタリー

(3)映画/犯罪

(12)映画/バイオレンス

(9)映画/ヒッチコック作品

(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』

(8)読書案内

(217)仏レポ

(2)コラム紹介

(120)竜馬とゆく

(9)名歌と遊ぶ

(70)名句と遊ぶ

(288)風天俳句

(5)名文に酔う

(16)ほめ言葉

(3)教え

(42)吟遊映人ア・ラ・カルト

(13)江畔翁を偲ぶ

(12)ガンバレ受験生!

(5)オススメの本

(3)月下書人(小説)

(6)写伝人(写真)

(6)写真

(18)名曲に酔う

(1)名画と遊ぶ

(2)訃報

(11)舞台

(1)神社・寺院・史跡

(12)テーマパーク

(2)カフェ&スイーツ

(21)要約

(23)聖地巡礼

(1)発見

(8)体験談

(1)お気に入り

(1)ヘルス&ビューティー

(3)読書初心者

(5)カテゴリ: 読書案内

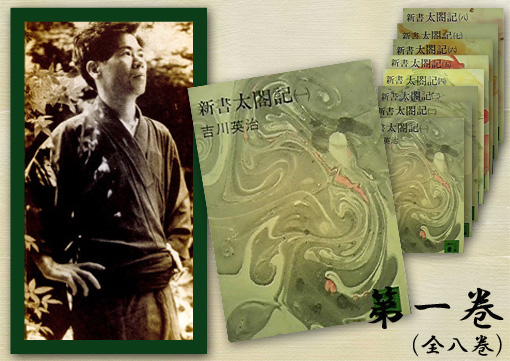

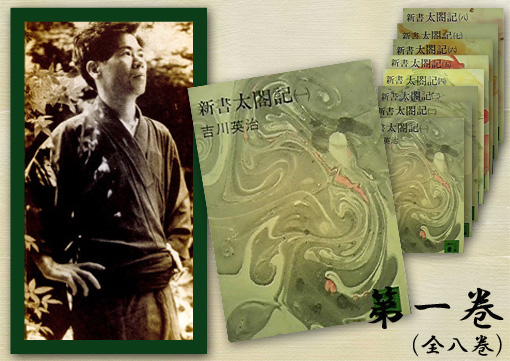

【吉川英治/新書太閤記 一巻】

◆極貧の中に育った日吉が信長に仕えるまで

日本人ならそのルーツを探る上でも必ずや一読の価値がある。

それが『太閤記』であるのは疑う余地もない。

信長、秀吉、家康を扱った小説は、それこそ五万とあり、それぞれに違った味わいがある。

海音寺潮五郎、山岡荘八、司馬遼太郎、そして吉川英治。

どの作家の小説をひもといても、ぞくぞくするような高揚感と臨場感に溢れている。

中でも私がおすすめしたいのは、吉川英治の『新書太閤記』である。

吉川英治の代表作と言えば、『三国志』や『宮本武蔵』などが筆頭にあげられるかもしれない。

だがあえて『新書太閤記』をおすすめしたいのは、吉川英治の描く秀吉が、驚くほど日本人らしい日本人だからだ。

コンプレックスの塊のような小柄な男が、ただひたすらに大志を抱いてまい進する姿は美しい。

秀吉は極貧の中、母や姉においしいものを腹いっぱい食べさせてやりたい、新しい着物を着させてやりたいと思い、その一心でどんな仕事でも頑張った。

戦乱の世にあって、身を立てるには何が一番大事か?

家柄である。

だが秀吉にはそれがない。

じゃあ家柄の次に必要なものは?

金と武力だ。

だが、哀しいかな、秀吉にはその二つも持っていない。

肉体は小柄だし、猿顔だし、ろくな学問もない。

自分には一体何があるのか?

忠実。

とにもかくにも仕事でも付き合いでも忠実にやろうと決めた。

そして、この忠実さが人々からの信頼に変わっていくのだ。

『新書太閤記(一)』のあらすじは、次のとおり。

木下弥右衛門は足軽ながら、織田信秀の家中だった。

だが戦で不具の身体となり、今は百姓に身を落としていた。

息子の日吉(後の秀吉)は期待の一粒種だったが、極貧生活が祟ってか、小柄で、奇異な猿顔で、ハナタレの腕白坊主だった。

母は貧乏所帯を立て直すために、筑阿弥というケチな男と再婚した。

日吉にとっては義父となるわけだが、どうにも相性が良くない。

結局、日吉は義父から目の仇にされ、よそへ奉公に出されてしまう。

その後、仕事が長続きせず職を転々とするが、侍になりたいという夢を持ち、尾張中村を出て各地を見て回るのだった。

そんな折、日吉は信長こそ主人と奉るべき人だと信じ、身一つで直訴。

やっとの思いで受け入れられ、信長に仕えることとなる。

一巻では、秀吉がまだ一介の浮浪児で、その名を日吉と呼ばれていたころの序の口である。

それにしても作者・吉川英治の見て来たような説得力のある筆致に、ページをめくるのももどかしい。

早く次が読みたいと、気が急いてしまうのだ。

解説によれば、『新書太閤記』は昭和14年から20年(敗戦の年)まで読売新聞に連載されたとのこと。

その後、しばらく筆を置き、中央紙から離れ、地方紙に昭和24年に再び書き継がれたらしい。

とはいえ、新聞に連載後まとめられた全八巻を読んでみた時、途中のブランクなど全く分からず一気呵成に読了してしまったというのが私の感想である。

まずは一巻を手に取ってみよう!

必ずや二巻も手にしたくなるに違いない。

秀吉の天下取りの夢は、私たち庶民のロマンでもあるのだ!

『新書太閤記(一)』吉川英治・著

☆次回(読書案内No.120)は吉川英治の「新書太閤記 二巻」を予定しています。

コチラ から

★吟遊映人『読書案内』 第2弾は コチラ から

◆極貧の中に育った日吉が信長に仕えるまで

日本人ならそのルーツを探る上でも必ずや一読の価値がある。

それが『太閤記』であるのは疑う余地もない。

信長、秀吉、家康を扱った小説は、それこそ五万とあり、それぞれに違った味わいがある。

海音寺潮五郎、山岡荘八、司馬遼太郎、そして吉川英治。

どの作家の小説をひもといても、ぞくぞくするような高揚感と臨場感に溢れている。

中でも私がおすすめしたいのは、吉川英治の『新書太閤記』である。

吉川英治の代表作と言えば、『三国志』や『宮本武蔵』などが筆頭にあげられるかもしれない。

だがあえて『新書太閤記』をおすすめしたいのは、吉川英治の描く秀吉が、驚くほど日本人らしい日本人だからだ。

コンプレックスの塊のような小柄な男が、ただひたすらに大志を抱いてまい進する姿は美しい。

秀吉は極貧の中、母や姉においしいものを腹いっぱい食べさせてやりたい、新しい着物を着させてやりたいと思い、その一心でどんな仕事でも頑張った。

戦乱の世にあって、身を立てるには何が一番大事か?

家柄である。

だが秀吉にはそれがない。

じゃあ家柄の次に必要なものは?

金と武力だ。

だが、哀しいかな、秀吉にはその二つも持っていない。

肉体は小柄だし、猿顔だし、ろくな学問もない。

自分には一体何があるのか?

忠実。

とにもかくにも仕事でも付き合いでも忠実にやろうと決めた。

そして、この忠実さが人々からの信頼に変わっていくのだ。

『新書太閤記(一)』のあらすじは、次のとおり。

木下弥右衛門は足軽ながら、織田信秀の家中だった。

だが戦で不具の身体となり、今は百姓に身を落としていた。

息子の日吉(後の秀吉)は期待の一粒種だったが、極貧生活が祟ってか、小柄で、奇異な猿顔で、ハナタレの腕白坊主だった。

母は貧乏所帯を立て直すために、筑阿弥というケチな男と再婚した。

日吉にとっては義父となるわけだが、どうにも相性が良くない。

結局、日吉は義父から目の仇にされ、よそへ奉公に出されてしまう。

その後、仕事が長続きせず職を転々とするが、侍になりたいという夢を持ち、尾張中村を出て各地を見て回るのだった。

そんな折、日吉は信長こそ主人と奉るべき人だと信じ、身一つで直訴。

やっとの思いで受け入れられ、信長に仕えることとなる。

一巻では、秀吉がまだ一介の浮浪児で、その名を日吉と呼ばれていたころの序の口である。

それにしても作者・吉川英治の見て来たような説得力のある筆致に、ページをめくるのももどかしい。

早く次が読みたいと、気が急いてしまうのだ。

解説によれば、『新書太閤記』は昭和14年から20年(敗戦の年)まで読売新聞に連載されたとのこと。

その後、しばらく筆を置き、中央紙から離れ、地方紙に昭和24年に再び書き継がれたらしい。

とはいえ、新聞に連載後まとめられた全八巻を読んでみた時、途中のブランクなど全く分からず一気呵成に読了してしまったというのが私の感想である。

まずは一巻を手に取ってみよう!

必ずや二巻も手にしたくなるに違いない。

秀吉の天下取りの夢は、私たち庶民のロマンでもあるのだ!

『新書太閤記(一)』吉川英治・著

☆次回(読書案内No.120)は吉川英治の「新書太閤記 二巻」を予定しています。

コチラ から

★吟遊映人『読書案内』 第2弾は コチラ から

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内] カテゴリの最新記事

-

吟遊映人が影響を受けた五人 2024.05.04

-

吟遊映人が影響を受けた五冊 2024.03.23

-

読書案内No.209 村上春樹/ノルウェイの森 … 2024.03.02

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.