PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

その他

(7)映画/アクション

(77)映画/ヒューマン

(97)映画/ホラー

(35)映画/パニック

(25)映画/歴史・伝記

(32)映画/冒険&ファンタジー

(41)映画/ラブ

(47)映画/戦争・史実

(41)映画/SF

(55)映画/青春

(23)映画/アニメ

(24)映画/サスペンス&スリラー

(143)映画/時代劇

(21)映画/西部劇

(4)映画/TVドラマ

(29)映画/コメディ

(15)映画/ミュージカル

(1)映画/ドキュメンタリー

(3)映画/犯罪

(12)映画/バイオレンス

(9)映画/ヒッチコック作品

(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』

(8)読書案内

(217)仏レポ

(2)コラム紹介

(120)竜馬とゆく

(9)名歌と遊ぶ

(70)名句と遊ぶ

(288)風天俳句

(5)名文に酔う

(16)ほめ言葉

(3)教え

(42)吟遊映人ア・ラ・カルト

(13)江畔翁を偲ぶ

(12)ガンバレ受験生!

(5)オススメの本

(3)月下書人(小説)

(6)写伝人(写真)

(6)写真

(18)名曲に酔う

(1)名画と遊ぶ

(2)訃報

(11)舞台

(1)神社・寺院・史跡

(12)テーマパーク

(2)カフェ&スイーツ

(20)要約

(23)聖地巡礼

(1)発見

(8)体験談

(1)お気に入り

(1)ヘルス&ビューティー

(3)読書初心者

(5)テーマ: コラム紹介(119)

カテゴリ: コラム紹介

【山陽新聞 滴一滴】

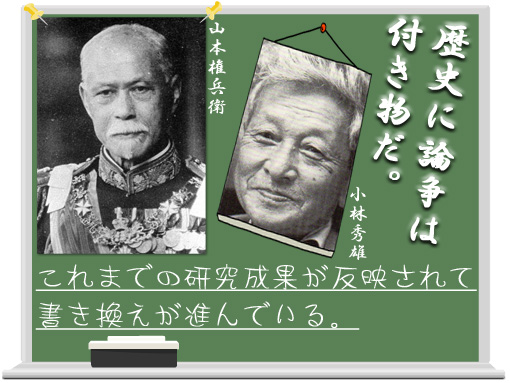

かつて歴史の教科書で学んだ「定説」が近年、塗り替えられているのに気づくことが多い。例えば大正時代に総理大臣を務めた山本権兵衛。覚えた名前の読みは「ごんのひょうえ」だった。

今で言う公務員改革に実績を挙げたが、日本史の教科書に、その名を残したのは、皮肉にも疑獄事件による。軍艦の購入をめぐる海軍高官の汚職疑惑・シーメンス事件で退陣した。ちょうど100年前の出来事だ。

独特の読みなので、妙に記憶に刻まれているが、今は「ごんべえ」が正しい読みとされる。遺族などからの聞き取りの結果という(「もういちど読む山川日本史」山川出版社)。

そもそも教科書に書かれていることは「通説」と指摘するのは東京大学史料編纂所の山本博文教授(津山市出身)だ。新説だったものが時間を経て有力となり、さらに通説となって教科書は書き換えられる。平成に入ってから、これまでの研究成果が反映されて書き換えが進んでいるという(「歴史をつかむ技法」新潮新書)。

「大和朝廷」は「ヤマト政権」、「仁徳陵古墳」は「大仙陵古墳」、「吉田兼好」は「卜部兼好」。山川日本史には従来、定説と思っていたことへの疑問や書き換えられた事例が多数掲載されていて興味は尽きない。

歴史に論争は付き物だ。「権兵衛」の一件からは、そんな教訓も学び取れる。

(5月24日付)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『だからどうしろというの?』

耳の奥で桂枝雀師匠がつぶやく。お馴染のマクラである。

なるほど、山本権兵衛は「ごんのひょうえ」ではなく「ごんべえ」が正しい読み方なのだ。おそらく膨大な時間をかけてそういう結論に至ったわけだ。

でも、だからどうしろというの?つまり、

「興味は尽きない」

という個人の話をしているのかしらん?それならそれでいいのだが・・・

(余談ながら私は大の歴史好きです!)

小林秀雄は、岡潔との対談(人間の建設)の中で、本居宣長を引き歴史についてこう語っている。

『本居宣長さんという人は歴史家としてはペケですな。なんにも掘り返さないんです。掘り返しちゃいかんと言っている。「古事記」であろうと「日本書紀」であろうと事実である。「万葉集」と同じ種類の事実である、掘り返してはいかん。』

そして小林は、

『実に健康で簡明な思想です』

と言いさらに続ける。

『歴史家は文章の上で、実はこうであっただろう、ああだったろうということを言うのはいいが、しかし掘り返すということは、もっと丁寧にやってもらいたいですよ。』

『掘る人の精神傾向』

と確言する。

一見学問を否定するような小林らしからぬ御説に感じるが、それこそ小林の「精神傾向」であり、小林の情緒の問題なのである。

少し脱線するが、そういえば瀬戸内寂聴さんが尼僧として言っていた(伝教大師巡礼)。

『えらい人のお話は、いろいろ奇跡がつくのでしょう。みんなが、その方をあがめている気持ちが、そんな話をつくるのだから、そう思った方が愉しい』

たとえば、高僧が錫杖をついて井戸を得た、そういうところがあったとしたら、寂聴尼は『そう思った方が愉しい』というのである。『愉しい』は『精神傾向』であり『事実』というのだ。小林が書いた『万葉集と同じ種類の事実』ということだ。

これも至極『健康で簡明な思想』であり、科学や医療の進歩に汲々として過ごす昨今では、とても心地良く感じるのである。

つまり、一番愉しいのは桂枝雀師の落語、そういうことだ。

おあとがよろしいようで(^o^)

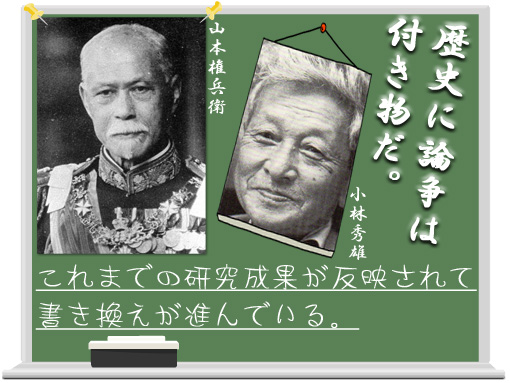

かつて歴史の教科書で学んだ「定説」が近年、塗り替えられているのに気づくことが多い。例えば大正時代に総理大臣を務めた山本権兵衛。覚えた名前の読みは「ごんのひょうえ」だった。

今で言う公務員改革に実績を挙げたが、日本史の教科書に、その名を残したのは、皮肉にも疑獄事件による。軍艦の購入をめぐる海軍高官の汚職疑惑・シーメンス事件で退陣した。ちょうど100年前の出来事だ。

独特の読みなので、妙に記憶に刻まれているが、今は「ごんべえ」が正しい読みとされる。遺族などからの聞き取りの結果という(「もういちど読む山川日本史」山川出版社)。

そもそも教科書に書かれていることは「通説」と指摘するのは東京大学史料編纂所の山本博文教授(津山市出身)だ。新説だったものが時間を経て有力となり、さらに通説となって教科書は書き換えられる。平成に入ってから、これまでの研究成果が反映されて書き換えが進んでいるという(「歴史をつかむ技法」新潮新書)。

「大和朝廷」は「ヤマト政権」、「仁徳陵古墳」は「大仙陵古墳」、「吉田兼好」は「卜部兼好」。山川日本史には従来、定説と思っていたことへの疑問や書き換えられた事例が多数掲載されていて興味は尽きない。

歴史に論争は付き物だ。「権兵衛」の一件からは、そんな教訓も学び取れる。

(5月24日付)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『だからどうしろというの?』

耳の奥で桂枝雀師匠がつぶやく。お馴染のマクラである。

なるほど、山本権兵衛は「ごんのひょうえ」ではなく「ごんべえ」が正しい読み方なのだ。おそらく膨大な時間をかけてそういう結論に至ったわけだ。

でも、だからどうしろというの?つまり、

「興味は尽きない」

という個人の話をしているのかしらん?それならそれでいいのだが・・・

(余談ながら私は大の歴史好きです!)

小林秀雄は、岡潔との対談(人間の建設)の中で、本居宣長を引き歴史についてこう語っている。

『本居宣長さんという人は歴史家としてはペケですな。なんにも掘り返さないんです。掘り返しちゃいかんと言っている。「古事記」であろうと「日本書紀」であろうと事実である。「万葉集」と同じ種類の事実である、掘り返してはいかん。』

そして小林は、

『実に健康で簡明な思想です』

と言いさらに続ける。

『歴史家は文章の上で、実はこうであっただろう、ああだったろうということを言うのはいいが、しかし掘り返すということは、もっと丁寧にやってもらいたいですよ。』

『掘る人の精神傾向』

と確言する。

一見学問を否定するような小林らしからぬ御説に感じるが、それこそ小林の「精神傾向」であり、小林の情緒の問題なのである。

少し脱線するが、そういえば瀬戸内寂聴さんが尼僧として言っていた(伝教大師巡礼)。

『えらい人のお話は、いろいろ奇跡がつくのでしょう。みんなが、その方をあがめている気持ちが、そんな話をつくるのだから、そう思った方が愉しい』

たとえば、高僧が錫杖をついて井戸を得た、そういうところがあったとしたら、寂聴尼は『そう思った方が愉しい』というのである。『愉しい』は『精神傾向』であり『事実』というのだ。小林が書いた『万葉集と同じ種類の事実』ということだ。

これも至極『健康で簡明な思想』であり、科学や医療の進歩に汲々として過ごす昨今では、とても心地良く感じるのである。

つまり、一番愉しいのは桂枝雀師の落語、そういうことだ。

おあとがよろしいようで(^o^)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[コラム紹介] カテゴリの最新記事

-

コラム紹介『高知新聞 小社会』 2014.09.09

-

コラム紹介『北國新聞 時鐘』昭和天皇実録 2014.08.26

-

コラム紹介『朝日新聞 天声人語』~木田元… 2014.08.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.