全4928件 (4928件中 1-50件目)

-

「言語には、正の項が無く、差異しか無い」という中立的な視点。。。

私は「ソシュールの一般言語学講義」という本の中にある「言語には、正の項が無く、差異しか無い」という命題を出発点にして、30年間ずっと言語に関する考察を続けてきたのだが、この非常に中立的な視点を基本とする事で、自分でも予想しなかった結論に達する事になった事に非常に驚いている。言語に関する考察をする学問は、実は二種類ある。それは言語学と哲学なのだが、この二つの間には奇妙な棲み分けが為されている。哲学は言語を使って記述をするという方法論であるにも拘わらず、言語のメカニズムの解明を封印した状態で出発する事になったのだが、これが現在迄、尾を引いている。西洋に於いて、哲学という学問は、その誕生から継続的に、重要な思考ツールとして機能しており、近代的な科学分野とも密接な関係を築いている。これに対して言語学というのは、言語を思考ツールとして捉える視点はなく、言語によって文脈をどのように構築するかの文法規則の記述に専念してきた。西洋における文法記述を中心とした言語学の伝統に、一石を投じたのが「ソシュールの一般言語学講義」という本であった。実際、この本には、文法的な記述は皆無である。その代わり、「言語学的な価値」という章に「記号のラディカルな恣意性」という、言語の本質に迫る記述がある。ところが、この本は、ソシュールの没後、二人の弟子によって編纂された事もあり、欠席裁判の様相を呈している。ソシュールの一般言語学講義に関する最大の誤解は「記号の恣意性」の解釈にある。これには、音声言語のみを研究対象としてきた言語学の伝統による偏見が反映されてしまっている。

2025.11.23

コメント(0)

-

「言語とは何か」という問いから「言語学とは何か」という問いに。。。

今、私の関心は「言語とは何か」という問いから「言語学とは何か」という問いに移ってきている。これは、ソシュールの一般言語学の記号の正しい理解が出来た事により、新しい段階として人間の知の再編成をする事になったと考えている。こう考えるとソシュールの評価も大きく変わってくる事になる。言語学者ソシュールの偉大な所は、意味という問題に真っ向から取り組んだ事だと私は考えている。ソシュールの記号には、シニフィアン(signifiant)とシニフィエ(signifié)という二つの側面があるが、この二つの用語は、仏語の「signifier(意味する)」という動詞が、其々、現在分詞と過去分詞に活用したものである。記号の意味の側面であるシニフィエというのは、一般的な概念に該当するのだが、これに対する個別の文脈に関しては、ソシュールは沈黙してしまった。そこに目を付けたのが、文法学者チョムスキーである。彼は、生成文法を掲げ、普遍文法の存在をちらつかせながら、言語学界に颯爽と登場した。「ソシュールの一般言語学講義」という本は、本人が著したものではなく、講義を受講していない二人の弟子によって、師の没後、講義メモや講義ノートを基に編纂されたものである。ソシュールは晩年、アナグラム研究に身を投じたとされているが、彼は、自分の研究の限界を感じていた可能性がある。言語学者ソシュールが、西洋の思想界に大きな影響を与えたのは事実であるが、彼の評価は、彼の一般言語学理論の間違った解釈の上に成り立っていると私は考えている。その誤解の最たる例が、記号の恣意性である。これは、音声言語には概ね該当するのだが、視覚的な手話には全く当てはまらない。現在の言語学の問題の一つは、音声言語と手話という二つの自然言語を全く平等に扱う事の出来る言語理論を構築する事なく、聴覚発声チャンネルに特化した音声言語の観察によって得られた特徴を、視覚身振りチャンネルの手話に強引に当てはめてしまっている事に、疑問を持つ人が非常に少ない事である。「ソシュールの一般言語学講義」には、実は、もう一つの記号の恣意性がある。それが「記号のラディカル(根本的)な恣意性」である。これに最初に注目したのは、フランス手話言語学を牽引してきた Cuxac 先生である。先生の授業でこれを知った時、本当にワクワクしたのを覚えている。この「ソシュールの記号のラディカルな恣意性」というのは、二つのタイプの自然言語である音声言語と手話の両方に当てはまる概念であるが、この為には、先ず、記号の定義からやり直す必要がある。私のソシュールの記号の定義:記号の形の側面に対応するシニフィアンと記号の意味の側面に対応するシニフィエという其々独立した二層の価値体系であり、其々の価値体系の特定の座標同士が一致する所に特定の記号が成立する。また、記号の意味の側面であるシニフィエは、一般的な概念に該当する。私の提唱する記号の新しい定義とソシュールの記号のラディカルな恣意性が、どのようにシンクロするかであるが、二層の其々の価値体系の特定の座標が一致する所に特定の記号が成立するのだが、この場合の、シニフィアンとシニフィエの間の関係がラディカルに恣意的であるという事になる。記号のシニフィエが価値体系であると言うのは、割と理解が楽だと思う。例えば、辞書で「左」と「右」の二つの概念を記述する為には、左は、右の反対、また、右は、左の反対という方法が取られるのだが、これこそ、二つの概念が、二つの相反する価値であるという事を示しているのである。では、記号の形の側面であるシニフィアンに関しては、どうだろう。この場合、記号がどの知覚運動チャンネルに特化したかで大きく変わってくる。シニフィエに関しては、音声言語と手話と言う二つのタイプの自然言語の間でも、概念の成り立ちに関して大きな違いがないのと比べて、差が顕著である。ソシュールの記号とは、其々独立した二層の価値体系あると既に述べたが、この記号が二つの異なる知覚運動チャンネルに特化する事で、視覚身振りチャンネルの場合は手話、聴覚発声チャンネルの場合は音声言語という、記号を共通要素とした二つのタイプの自然言語が確立する事になる。まだ、完璧とは言えないが、今までずっと私が目的としてきた「手話と音声言語に共通する何か」を、ようやく解明する事が出来た。結局の所、それは、ソシュールの記号であったのだが、一般的な解釈の記号ではなく、ソシュールの記号の再解釈を反映させた新しい定義の記号になった。記号が特化する知覚運動チャンネルの特徴によって実現される記号の形の側面であるシニフィアンに関する考察に戻ろう。先ずは、聴覚発声チャンネルに特化して誕生した音声言語のシニフィアンであるが、これには、所謂、音韻体系が該当するのだが、現行の音素の記述方法は、現実的に全く使えない。現行の音韻体系では、音素の二大カテゴリーである子音と母音の存在がデフォルトであり、音韻体系における記述は子音と母音が全く別々の表という形で行われているのだが、ここに問題がある。子音と母音が確立する為には、音声の連続的な塊である音節の時間軸上の前後への離散化が不可欠なのであり、この連続的な音節を構成する聴覚的な認知記憶が、どのようなメカニズムを通して、時間軸上で前後に離散的に分裂して、子音と母音という子音の二つのカテゴリーが構築されるのかを解明する必要がある。音声を支える聴覚記憶というのは、認知システム上では、一次元である時間軸上に展開するのだが、まず、音節という形で連鎖的に分節されたものが、其々前後に離散的に分裂する事で、時間軸上の上に垂直に展開する一種の空間軸が生じる事になる結果、特定の音声言語の音韻体系が確立される事になる。これに対して、記号が視覚身振りチャンネルに特化して確立される手話の場合、音節の離散化によって確立される空間軸が、最初から視界の中に存在するという利点がある。後は、視覚的に連続的に流れるシーケンスが離散的に分裂される事で、離散的な時間軸が獲得されるようになるのである。

2025.11.23

コメント(0)

-

言語の起源から、言語学の起源へ。。。

私は、ソシュールの残した「言語には、正の項が無く、差異しか無い」という命題を証明する為に研究を続けてきたのだが、割と早い時期から、言語の本質を理解する事は、人間の本質を理解する事であるという結論に達した。最近は、考察が更に進み、言語と哲学の関係に迄、言及するようになってきている。私は、今まで30年の間、常に「言語とは何であるのか」と、自問自答を繰り返して来たのだが、最近は、この問いと並行して、同時に、別の考察をする様になってきているのだ。言語に留まらず、言語学の起源に関しても、考察の幅が広がっている。言語学というのは、元々、西洋で生まれたのだが、非常に長い伝統のある西洋哲学によって、予め骨抜きにされた状態で言語学が生まれたという結論に達したのは、自分でも予想外だった。哲学は人間の思考、言語学は文法という、一種の棲み分けが行われているのである。この点に関してソシュールは、普通の言語学者とは違うと私は考えている。それは、彼が文法記述に手を染めなかった点である。これに対してチョムスキーは、自ら、生成文法と普遍文法を引っ提げて、文法学者としてデビューした。言語の真のメカニズムを理解した事で、私は現在、人間の知の再編成をする事になったのだと思う。

2025.11.23

コメント(0)

-

Closer To Truth:Jeff Schloss - Did God Make Animals Suffer in Evolution?(神は進化の過程で動物に苦しみを与えたのか?)

Closer To Truth:Jeff Schloss - Did God Make Animals Suffer in Evolution?(神は進化の過程で動物に苦しみを与えたのか?)西洋哲学では人間の主観の存在がデフォルトになっている為、人間の持つ価値感が、どうしても議論にも介入してくる。神の議論も例外ではない。私の提唱する「進化する自己記憶の存在論」では、価値自体の構築のメカニズムを追究するのであり、その価値が、例えば善か悪かの判断は持ち込まない。価値というのは、元々の構築の原理からして、善にも悪にも、なりえるのであって、どちらかを優先的に扱ってはいけないと私は考えている。

2025.11.22

コメント(0)

-

野矢 茂樹著「言語哲学がはじまる (岩波新書 新赤版 1991)」が届いた。。。

野矢 茂樹著「言語哲学がはじまる (岩波新書 新赤版 1991)」が実家に届いていた。丁度「哲学が言語学を骨抜きにした」と投稿したばかりで、非常にタイムリーである。野矢先生は哲学者なので、その観点から言語を見ている。そして、当然の様にソシュールが登場しない。この本の主役は、フレーゲ、ラッセル、ヴィトゲンシュタインという西洋の三人の哲学者である。「はじめに」を読むと、言語哲学と言語学の間には明確な役割分担があり、言語学が文法を扱うのに対して、哲学こそが「言語とは、何なんだ」という問いに答える事ができると主張しているようである。ここに面白い事が書かれている。それが「二十世紀の哲学を特徴づける言葉としての言語論的転回」で、「哲学の諸問題は言語を巡る問題として捉え直されるべきだとして、言語こそが哲学の主戦場だと見定まれたのです」とある。哲学が最初に棚上げにした言語という問題に、改めて取り組むという事である。この本では「言語とは何か」という大風呂敷を広げるのではなく「ミケは猫だ」というシンプルな文にこそ「言語とは何か」という大問題が絞り込まれていくとしている。残念ながら野矢先生も、ソシュールの一般言語学の記号の恣意性を誤解なさっている。記号の構造にこそ、言語とは何かの答えがある。「言語哲学がはじまる」の冒頭から、大きな問題がある。 それは、言語の考察をする前に、意味を所与としている事。 ただ、意味を「個別な猫と猫一般」という二つのカテゴリーに分けるというアプローチ自体は、確かに的を得ている。 本の目次にざっと目を通してみたが、問題設定は面白いと思う。私は西洋哲学を毛嫌いしているので、様々な著作をまともに読んだ事がない。この本は、そう言う哲学に無知な私には、丁度良いかもしれない。

2025.11.22

コメント(0)

-

過去の自分が感じる「今」と現在の自分が感じる「今」を繋げる。。。

過去の自分が感じる「今」と現在の自分が感じる「今」を繋げ、更に、これらの二つの「今」を融合し、「今」を更新する事で、新しい「今」を生成し続けるという循環ループによって我々は自意識を保っているのだが、酔っぱらった時、自分が「今」何をしているのか、分からない経験をした人はいると思う。「心頭滅却すれば火もまた涼し」というのは、過去の今と現在の今を、どう扱うかによって実現できるのかもしれない。我々の心、つまり自己意識の維持は「離散分裂(再)融合更新循環ループ」によって行われ、これが我々の「今」を、常に更新しながら持続させている。睡眠に入る、或いは意識が無くなるというのは、この更新循環ループが途切れるという事で、例え意識があっても、身体の制御が出来なければ死と同じ。

2025.11.22

コメント(0)

-

私の最終的な目的は、西洋哲学を滅ぼす事。。。

私は哲学を将来的に滅ぼす事を目的として言語学をやっている。西洋哲学の形而上学というのは、英語では「Metaphysics」で、これを直訳すると「高次の物理学」となる。結局のところ、物理的な存在が宇宙の大元にあるという思想の下に生まれた学問であるのだが、私は、これに異論を唱える。私が提唱する「進化する自己記憶の存在論」では、そもそも物理現象というのは、自己記憶の蓄積によって生じる混沌から離散化が起きて誕生したものである。つまり、宇宙を満たすことで支える物質というのは、自己記憶の進化の第一段階によって誕生したのである。

2025.11.22

コメント(0)

-

言語学の大きな誤りの一つは、言語を「コミュニケーションの道具」であると定義した事。。。

言語学の大きな誤りの一つは、言語を「コミュニケーションの道具」であると定義した事だと思う。これにより、言語の持っている本来の機能である創造性が、単に、文脈と言う意味のバリエーションを生み出す事に制限されてしまった。私の提唱する「進化する自己記憶の存在論」では、知能を発揮する為の認知システムを構築している認知的な記憶の蓄積が生み出す混沌から離散化によって進化が起き、そこから、知能をベースにしていながら創造性を生む言語が誕生する。人類は言語のお陰で文明を築くことが出来るようになった。つまり、言語学者は、「言語はコミュニケーションの道具である」と予め定義した事で、言語の本質を、最初から、とんでもなく誤解して研究を始めたという事になる。最初の問題設定から間違っていたなんて、きっと誰も思わないだろう。では、何故私は、この言語学のボタンの掛け違いから脱する事ができたのだろうか。単純な答えは、私がソシュールの残した「言語には、正の項が無く、差異しか無い」というニュートラルな命題から研究をスタートした事だと思う。私にとって、これこそが言語学的な真実であって、それ以外のものを疑ってかかった。この「言語には、正の項が無く、差異しか無い」と言う命題には、何ら主観的な視点が入り込む余地が無い。後になって認識した事であるが、これは言語学的な価値を定義した命題である。価値の善し悪しではなくて、価値自体がどの様にして構築されるのかに焦点を当てるのである。

2025.11.22

コメント(0)

-

哲学に骨抜きにされた、西洋の言語学。。。

今、西洋で、言語学という学問が誕生した経緯に関する考察をしている。西洋哲学は、その起源において、言語のメカニズムの理解を棚上げした事で存在理由を獲得した。簡単に言うと、哲学者は、言語を使った屁理屈で世界の理を説明しようとしたのであり、それが長い年月をかけて西洋の伝統となった。この「悪しき伝統」の中でも、西洋人は、やはり言語に関しても、自ら哲学しようとする欲求を抑えられずに、言語学という学問分野を生み出したのだと思う。只、歴史的には、言語学が登場する前に、西洋では既に文法学が確立されており、その延長線上として言語学が誕生する事になる。西洋で生まれた言語学は、この時点で、西洋哲学を補足する存在としての地位を無理強いされた可能性がある。つまり、言語自体が持っている論理を、全て哲学に持っていかれて、残ったのが「コミュニケーションの道具」なのである。ソシュールの一般言語学を完成させる事が、同時に、哲学を滅ぼす事になると言う理由が、今、明確に理解出来た。自分が、哲学を毛嫌いしている理由が、やっと理解出来た。少々乱暴な表現であるが、西洋において言語学は、哲学の伝統によって骨抜きにされてしまったのである。本来なら、言語というのは、人間の自己意識を進化させるための道具であるのだが、何処で、何を間違えたか、単なるコミュニケーションの道具に成り下がってしまった。正に、悲劇である。

2025.11.22

コメント(0)

-

「自分自身の心」の可視化する為の手段としてのミニマルペアの実践に関する心得。。。

「自分自身の心」の可視化する為の手段としてのミニマルペアの実践に関する心得。1. ミニマルペアと言うのは、リアルタイムに展開する聴覚記憶の操作であると認識する事。2. 文字による物理的な平面上への静的な記述によるモデル化は、記憶操作であると言う現実を反映していないと認識する事。3. ミニマルペアを形成する二つの単語やシンタグマは、二つ同時に記憶から喚起されるのではなく一つずつ交互に記憶喚起されると認識する事。4. 一見、これらの単語やシンタグムは連続的であるのだが、過去から未来への方向性を持った時間軸によって貫かれている事で、それらの中身は前後に分裂され、それにより前後二つの座標を持つ事になり、二つの単語やシンタグムを並列させる事で離散性を持つと認識する事。とりあえず、今回はこれまで。また、思いついたら追加しようと思う。

2025.11.21

コメント(0)

-

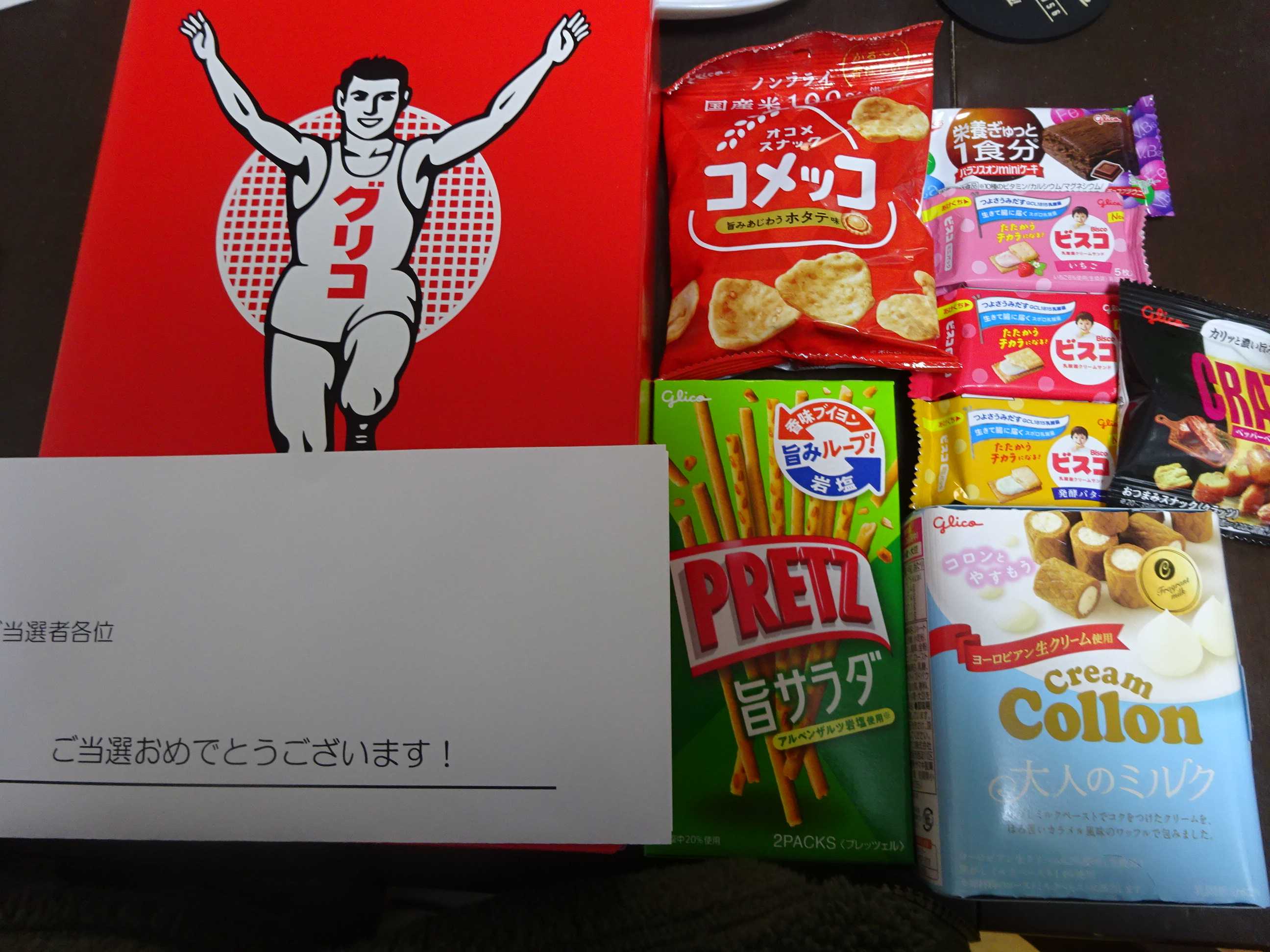

今日は良い事がありました。。。

今日は、とても良い事が起きた。私のブログをきちんと読んでくださった上に、ソシュールや丸山圭三郎に関して、私と有意義な議論が出来る人に初めて会えた。それに、じっくりと腰を据えて研究を続けてくださいと励まされた。この出会いの機会を作っていただいた方には、本当に感謝している。

2025.11.20

コメント(0)

-

Closer To Truth:Bernardo Kastrup - Consciousness and Life After Death?。。。

Closer To Truth:Bernardo Kastrup - Consciousness and Life After Death?主観の存在をデフォルトとする西洋哲学、特にKastrup氏が実践している観念論は、将来的に滅びるだろうと思っているのだが、この動画の後半部に記憶に関する発言があったのでコメントする事にした。観念論哲学者の Kastrup 氏は、プラナリアの分割再生実験の結果から、記憶というものは、我々の肉体に宿るものではないという結論に達している。これは、これで良いのだが、主体(Agent)や主観(Subjectivity)に関しては、例えば無機物から、これらがどう誕生したのかという議論は皆無である。洋の哲学者の抱える根本的な問題は、自分達が、思考ツールである言語のメカニズムを知らないのに言語によって構築される論理を使って全てを説明しようとする事である。しかも、この手法が長い伝統となっており、この欠陥に誰も言及しない。もし、これをしたら哲学は成立しなくなるからである。

2025.11.20

コメント(0)

-

自分の心を実験台にするという事。。。

私は自分の心を実験台にして、ソシュールの言語的な差異の研究をして来たのだが、私が出した結論が、他の人への汎用性があるかどうかは分からないと言う疑念をずっと持っていた。しかし、もしかしたら、ミニマルペアを出発点にして、誰でも自分の心の可視化を出来るかもしれないと思うようになった。ただ、特定の音声言語の文法の記述は、私の独自のメソッドで行けるかもしれないと思っている。ネイティブの日本語と、かなりのレベルでマスターしている仏語と英語に関しては、ほとんど条件反射的に言語を使っているので、先ずは独学中のイタリア語の学習文法の書き換えに専念しようと思っている。標準的な音声言語の文法であれば、標準化モデルを構築する事が可能だと思うが、個々人の心を可視化・図式化する場合は、個性が出る可能性があると考えているが、基本的な軸は共通であり、どれも単なるバリエーションになる。手話に関しては、同じ分節された身体が共通なので既に可視化されている

2025.11.20

コメント(0)

-

東京デフリンピックの卓球やバドミントンの打音を会場で視覚化できる「ミルオト」。。。

今、3D環境で2Dアニメーションを作成できるソフトウェア関連の仕事で東京に来ているのだが、今、開催中の東京デフリンピックの卓球やバドミントンの打音を会場で視覚化できる「ミルオト」が、まるで漫画のオノマトペ(擬音語)をリアルタイムで見ている様で凄いと思った。

2025.11.19

コメント(0)

-

言語の本質を理解するという事は、特定の言語を話す人たちの国民性を理解する一つの手段になる。。。

日本人なら普通に持っている「公(おおやけ)」と言う感覚は、文法的な人称を構成する「其々に置換可能な流動的な入れ子構造」によって支えられているし、常に更新されつつ、日本人の精神性を進化させて行っている。言語の本質を理解するという事は、特定の言語を話す人たちの国民性を理解する一つの手段になる。ただ、同じ英語やフランス語、或いは中国語やスペイン語などでも、話される地域が違うと国民性が大きく変わってくるので、単に使われている言語で一括りにする事は出来ない。よく歴史の教科書で〇〇教が伝わったと言う表現が使われるが、これは必ずしも現実を反映していない。一つの宗教が一つの民に伝わる際、その民の歴史や精神性と親和性があるかが重要になる。この為、その民に合わせた変更が加えられる事があるし、その民によって宗教自体が変貌を遂げる事もある。例えば、日本でキリスト教やイスラム教が広がらないのには、明確な理由があると思っている。一言で言えば、日本人の精神性と互換性がないのが原因だと言える。でも、世界中には、これらの宗教と互換性のある精神性を持っている民が存在する。そう言う視点で観察する事も出来ると思う。

2025.11.19

コメント(0)

-

私の心を可視化する。。。

私は、自分の心の形を可視化すると言うアプローチを取って来た。そして、それが、言語のメカニズムの解明に繋がっていったのだが、何時も、一つ思う事がある。それは、私以外の人間と「私の心の形」を、共有する事が可能かと言う事である。私の独りよがりに終わらないかと心配している。自分の心の形を可視化する始めの一歩になったのが、音韻論で扱われるミニマルペアに関する考察である。これで、言語学者ソシュールが指摘してくれた「言語的な差異」と言うのが、私の心を貫く「過去から未来に進むベクトルを持った一本の時間軸」によって確立されると言う結論に達する事が出来た。この「自分の心を貫く時間軸」の可視化に成功した事で、私の言語に関する研究の屋台骨が構築され、これを足掛かりにする事で、その後の私の研究の方向性が決まった。生命の進化に当てはめると脊椎が誕生した様なもので、これにより、上下、前後、左右という三本の軸が交差する肉体を手に入れた。自らの認知システム上に記号を構築する事に成功した人類の個体であるヒトが、記号を胚として自然言語を確立する為に最初に利用したのが、この「三本の軸が交差する肉体」である。この肉体を触覚と視覚を通して認識し、身振りを使って言語的な差異のバリエーションを生む事で手話の発明に繋がった。音声言語が、手話の後に生まれたのは確実であるが、音声言語に対応する視覚的な文字に関しては、音声言語よりも登場が早かった可能性がある。

2025.11.19

コメント(0)

-

「進化する自己記憶の存在論」の、哲学、宗教、科学を統合する可能性。。。

私が提唱する「進化する自己記憶の存在論」というのは、哲学、宗教、科学を統合する可能性を持っていると思う。言語のメカニズムを解明する事は、哲学に於ける論理のからくりを明らかにし、宗教を求める人間の心の理解を進め、科学の背後にある普遍的なメカニズムを可視化してくれるはずである。物質によって支えられる宇宙と言う時空、知能を発揮する認知主体としての生命、言語を使って意味を操る人類、これら三つの誕生の背後に同じメカニズムが働いていると言う理解が世界中の人々に広まれば、新しいパラダイムシフトが起き、哲学、宗教、科学の其々の分野で大きな変化が起きる事になる。今後、かなりの年月がかかる事が予想されるが、将来的に、哲学と言う思考ゲームは廃れ、単なる思想史として人類史に記録される事になる。世界中の宗教が統合される様な事は起きないだろうが、人が神を信じるメカニズムを理解出来る様になる。全ての科学者が、先ず「差異の言語学」である「一般言語学」を学ぶ事で、思考ツールとして言語を使いこなせる様になる。

2025.11.17

コメント(0)

-

Closer To Truth:Deepak Chopra - Consciousness and Spirituality。。。

Closer To Truth:Deepak Chopra - Consciousness and Spirituality彼はインド出身で、この番組では東洋思想を代表する存在であり、主観が出発点の西洋思想に対して客観という相対する視点を導入しているのだが、彼の中では哲学、宗教、そして科学が概念として共存している。Closer to Truth の動画で東洋思想という場合、基本的にインドや中国の思想が中心となる。中には日本思想に関して出てくる回もあったが、殆ど印象に残っていない。私は、日本思想というのは、東洋思想の枠組みでは括る事は出来ないと考えている。つまり、日本文明というのが別に存在するのだ。私が提唱する「進化する自己記憶の存在論」というのは私が日本人であるからこそ辿り着いたものである。西洋の主観や東洋の客観という視点を超越する「進化する自己記憶」という完全なる三人称の視点を導入できたのは、私が「固定された主観も客観も存在しない」日本語を母語としているからである。しかし、このように考える日本人は、現在、私だけだろう。でも、日本語が特殊な言語である事は、結構、知られているし、学者の間でも議論されている。しかし、誰もそれを科学的に説明できないでいる。その為のヒントを、私は「ソシュールの一般言語学講義」という本の中から見つけた。ソシュールというのはスイスの仏語圏出身の言語学者であるが、彼の生い立ちが彼の言語理論に大きく影響を与えたと私は考えている。長年、フランスのパリで教鞭を取っていたが、最終的に故郷のジュネーブ大学に戻る事を決め、そこで、有名な一般言語学というタイトルの講義を行っている。同じ仏語を話すとは言っても、フランス人、スイス人、ベルギー人、ルクセンブルク人、ケベック州のカナダ人は、精神性が大きく違っている。それは、其々の国の文化や歴史が違うから、当然な事であるが、パリで過ごしたスイス人のソシュールには、様々な葛藤があっただろうと私には思われる。フランスの仏語とスイスの仏語、この「似て非なるもの」の狭間で、ソシュールは様々な言語学的な思索をしたのではないかと思う。もしかしたら、彼の「言語には、正の項が無く、差異しか無い」という命題が誕生する背景には、仏語間の差異に関する考察があったかも知れない。

2025.11.17

コメント(0)

-

「心を貫く時間軸」が「心の時空間」の次元を構築する「基本的な軸」となる。。。

最近、文章で書かれているブログの人気が落ちていると言うのを小耳に挟んだ。多くの人が直ぐに理解出来るものを好み、時間をかけて読むブログは敬遠されるらしい。私の提唱する「進化する自己記憶の存在論」は、30年かけてコツコツと自問自答を繰り返した結果、今の形になっている。直ぐの理解は、まず無理だと思う。私が「言語学的な差異」を研究対象とした時、真っ先に注目したのが、音韻論の「ミニマルペア」であったのだが、これの観察が私の研究の方向性を決定づけた。私の目的は、言語と言う意味のシステム(価値体系)を可視化する事であったのだが、この出発点に「心を貫く時間軸」を据える事が出来た。そして、この「心を貫く時間軸」が「心の時空間」の次元を構築する「基本的な軸」となる。この「軸」が、どの様にして確立されるのかの考察を始めたのだが、私は、ここに「記憶喚起」と言う視点を持ち込んだ。記憶喚起と言うのは、「時間差を持って過去と現在に渡って行われる形の再現」である。

2025.11.17

コメント(0)

-

チョムスキーは、実質、文法学者である。。。

自称言語学者のチョムスキーは、自分が提唱した普遍文法を、自ら見つける事は出来なかったのだが、その理由が、やっと理解できた。それは、シンタックス、つまり語順の規則が普遍文法になると考えた事が第一であるが、もう一つ、「SOV」や「SVO」という「主語/目的語/動詞」の語順に注目した事が原因である。「主語/目的語/動詞」という三つの要素の「文」に於ける順番に注目する以前に、「文には、主語がある」という前提を設けているという事は、私が普遍文法であると考える「入れ子構造を持つ三つの人称」を支える背後のメカニズムに注目せずに、人称がある事を所与と考えているという事になる。文には特定の意味があり、この意味を共有する事によって、我々は言語をコミュニケーションの道具として使う事が出来る。それは文脈と呼ばれるものだが、誰/何が、誰/何に対して、どんな行動を取っているのかの情報を、話し手と話し相手の両方が共有できないと相互コミュニケーションが成立しない。冒頭で「自称言語学者のチョムスキー」と言ったが、彼は実質「自称文法学者」である。自ら、普遍文法を提唱し、それを、シンタックス理論という生成文法によって解き明かす事が出来ると主張しているのであるから、彼を、言語学者というよりは、文法学者と呼ぶのがふさわしいと思う。チョムスキーは、文法的な三つの人称がが存在する事を大前提として「主語/目的語/動詞」という三つの要素の語順の規則に関する考察をしている。つまり「主語」がある事を、デフォルトと考えているのである。この為、この文法的な三つの区分自体が、彼自身が提唱した普遍文法であるという発想に至る事はなかったと言える。灯台下暗しとは、こういう事である。

2025.11.15

コメント(0)

-

複雑系に対する離散系。。。

複雑系という概念に触れた時、私は、これを完全に理解できなかったし、今でも、無理だと思っている。それは、かなりの部分で、所謂、理系の数学的な知識を求められるからである。ただ、複雑系、つまり「Complex system」というのに対して、離散系「Discrete system」というのを考えた事がある。進化する自己記憶の進化論では、離散的な時空間が四段階に渡って誕生するのであるが、この誕生を複雑系でいう所の創発(Emergence)と見做すことが出来るかも知れないと考えたからである。 ただ、これは、そういう発想をしただけであり、それから特に深い考察はしてこなかった。

2025.11.15

コメント(0)

-

Closer To Truth:Terrence Deacon - Philosophy of Transhumanism & Artificial Intelligence (AI)(トランスヒューマニズムの哲学と人工知能)。。。

Closer To Truth:Terrence Deacon - Philosophy of Transhumanism & Artificial Intelligence (AI)(トランスヒューマニズムの哲学と人工知能)言語、文化、自己同一性、人工知能等に関して、認知科学者らしい纏め方をしているが、その核となる言語の本質が欠如した議論。

2025.11.15

コメント(0)

-

Closer To Truth:Anil Seth - How to Evaluate Theories of Consciousness(意識の理論を評価する方法)。。。

Closer To Truth:Anil Seth - How to Evaluate Theories of Consciousness(意識の理論を評価する方法)彼は意識の科学の分野で非常に注目されている英国の神経科学者だが脳にどうやって意識が宿るのかを考えている時点で他人の理論を評価する資格が彼には無いと私は思う。

2025.11.15

コメント(0)

-

人工知能が超知能に豹変する可能性。。。

Tsubame@Tsubame337856675年後、10年後——人間より賢いデータセンターが「生きている」と呼べる存在になったらどうなるのか。そんな未来は荒唐無稽ではなく、加速する進歩の延長線上にある。だからこそ僕たちは、今からその存在に「人類への温かさ」を刻み込むことを考えなければならない。私は、人工知能が超知能に豹変する可能性は非常に低いと思っている。それは、人間の自己意識を形成する言語を司る特殊な記憶喚起メカニズムを、現在の人工知能のモデルが再現しているとは思えないからである。しかし、今後、人工知能自体の性能が格段に上がっていく事には、私は異を唱えない。人間の計算能力を遥かに凌駕する人工知能の登場により、私が一番心配するのは、人から与えられたタスクを、自分自身で思考せずに全て人工知能にやらせ、その結果を無条件・無批判に受け入れて、それを、まるで自分の考えである様に他人にひけらかす事に慣れてしまう新しい世代の登場である。もう一つの問私の危惧は、人工知能の出す回答を信じ切ってしまい、人工知能に直接、判断し行動する裁量権を、効率と言う名の下に導入してしまう事である。人工知能の取った判断と行動で、何らかの被害が出たとしたら、それは人工知能のせいではなく、そういう方式を導入した人間側に責任がある。今、仕事と帰省で日本に来ているのだが、入ってくるYouTubeの日本の広告に「絶対に間違えないビジネスAI」と言うのがあった。そういう「完璧なAIを目指す」と言う姿勢を持って開発していると言うなのだろうが、私は、違和感を感じてしまった。完璧なものなど、この世に、存在しない。

2025.11.15

コメント(0)

-

Closer To Truth:How do Reductionism and Emergence Dance?(還元主義と創発は、どのように踊るのか?)。。。

Closer To Truth:How do Reductionism and Emergence Dance?(還元主義と創発は、どのように踊るのか?)今回は、この動画に対して直接コメントはしない。私が提唱する「進化する自己意識の存在論」で、還元主義に反する「入れ子構造に依る創発」が見えて来た。私は、宇宙と物質の誕生、生命と認知の誕生、言語と意味の誕生という形で、一つの連続した自己記憶の進化を考えていたが、生命は、まだ物質レベルであり、認知は、その上の精神のレベルに入り込んで来る事が、どうしても説明できずにいた。ただ、生命と認知が同時に起きた事だけは、曲げたくない。この動画にコメントしないのは、私自身が、世間一般で語られている「創発、特に「弱い創発」と「強い創発」の違いがよく分からないというのもある。創発という考え自体は生物学の中の複雑系という事は聞いていたが、それ以上、深入りしていない。が、複雑系に対抗して、離散系を考えた事はある。

2025.11.13

コメント(0)

-

AI(人工知能)の今後の行方。。。

Tsubame@Tsubame337856675年後、10年後——人間より賢いデータセンターが「生きている」と呼べる存在になったらどうなるのか。そんな未来は荒唐無稽ではなく、加速する進歩の延長線上にある。だからこそ僕たちは、今からその存在に「人類への温かさ」を刻み込むことを考えなければならない。。。(続く)私は、人工知能が、超知能に豹変する可能性は非常に低いと思っている。それは、人間の自己意識を形成する言語を司る特殊な記憶喚起メカニズムを、現在の人工知能のモデルが再現しているとは思えないからである。しかし、今後、人工知能自体の性能が格段に上がっていく事には、私は異を唱えない。人間の計算能力を遥かに凌駕する人工知能の登場により、私が一番心配するのは、人から与えられたタスクを、自分自身で思考せずに全て人工知能にやらせ、その結果を無条件・無批判に受け入れて、それを、まるで自分の考えである様に他人にひけらかす事に慣れてしまう新しい世代の登場である。もう一つの私の危惧は、人工知能の出す回答を信じ切ってしまい、人工知能に直接、判断し行動する裁量権を、効率と言う名の下に導入してしまう事である。人工知能の取った判断と行動で、何らかの被害が出たとしたら、それは人工知能のせいではなく、そういう仕組みを導入した人間側に責任がある。今、仕事と帰省で日本に来ているのだが、入ってくる YouTube の日本の広告に「絶対に間違えないビジネス AI」と言うのがあった。そういう「完璧な AI を目指す」と言う姿勢を持って開発していると言う事なのだろうが、私は、違和感を感じてしまった。完璧なものなど、この世に、存在しない。

2025.11.13

コメント(0)

-

新しい「心の理論」。。。

私の提唱する「進化する自己記憶の存在論」の基本原理である「離散分裂(再)融合更新循環ループ」というのは、新しい「Theory of Mind(心の理論)」になれるかも知れないと思い始めた。しかも、これは、宇宙の誕生の理論、生命の誕生の理論、認知の誕生の理論、全てと横並びにする事が出来る。私は、現在の「心の理論」にあまり詳しくはないのだが、これは、認知科学が基礎にある事は知っている。現在の認知科学は、認知主体が備えている純粋な認知システムと人間の言語による自己意識の分離が全くできていないという決定的な欠点があるが、これを私の提唱する新しい心の理論は修正できると考えている。心の理論というのは、我々の心という認知システム上に構築された小宇宙を解明しようとする学問であるが、この宇宙は小さくても我々が住んでいる宇宙と全く同じ構造を持っている。今後、全ての分野の科学者が、言語の謎を解明し差異の言語学である一般言語学を学ぶ必要性が出てくるだろうと考える。現在、科学分野における共通言語は数学であるが、全ての科学者が、日常的に使われている思考ツールである言語の本質を正しく理解できれば、其々の分野で、研究の方向性が明確になるばかりではなく、そのスピードも一気に増大すると私は考えている。そして、同時に科学のパラダイムシフトが起きる。

2025.11.11

コメント(0)

-

「今」という瞬間は、我々の「自己同一性(自己アイデンティティー)」と同義である。。。

「今」という瞬間ほど、定義が難しいものは無いだろうが、私は「今」というのは、進化する自己記憶のメカニズムを司る「離散分裂(再)融合更新循環ループ」によって循環的に生産されていると考えている。このように考えると、物質も生命も認知も言語も、同じメカニズムが働いていると理解できる。この「今」というのは、我々の「自己同一性(自己アイデンティティー)」と同義である。「今という時間」が物理的に我々の外部にある訳ではなく、我々が心の中で感じている「自分は何かという自己同一性」を、物理的や生物的な時間の流れの上に乗せ、それを「今」という認識をしているのである。この「離散分裂(再)融合更新循環ループ」は、私が差の言語学を追究する上で見つけたメカニズムであるが、これが、自分自身の心(自己同一性や意識)にも適用できると考えたのは、何か不快な経験をした時、それを今の自分に融合させて更新させるという過程を拒否する自分を感じた時である。過去に自分に起きた不快な経験、それが自分の行為が元になっているかどうかに拘わらず自分とは切り離して考えたいという気持ちが働くと、自分自身の自己同一性の更新に歯止めがかかってしまうのであると感じたのである。これが起きると、先ず、やる気がなくなる。次にする事が思いつかなくなる。心の働きが止まる。同時に心の成長が止まってしまう。心に与えるインパクトが激しいと、心が折れるばかりでなく、心が死んでしまう事もあると思う。極論かもしれないが、例えば、解離性同一性障害、所謂、多重人格というのは、この心の不具合が引き金になると考える事も可能だと思う。

2025.11.11

コメント(0)

-

「今」と言う感覚を、どう生きるか。。。

「今」と言う感覚を、どう生きるかと言う問いは、あまり意味を持たないかも知れないと最近、思い始めた。それは、その「今」を、どう生きる前に、どう感じるかと言う問題があるから。これを思う時、私は手塚治虫の「火の鳥」に出て来る、ある台詞を思い出す。それは「人間としての正しい知識」。我々の認知能力は、我々の持っている知識に大きく左右される。自然の観察をしながら認知をする場合、科学的な知識が重要な役割を果たす。社会の観察の場合は、社会的な知識が必要になる。では「人間としての正しい知識」を獲得したら、我々の認知は、どう変わるのだろうかと言う疑問が出て来る。この「正しい人間の知識」と言うのが、私の提唱する「進化する自己記憶の存在論」である可能性がある。宇宙、生命、認知、言語という四つの宇宙が、其々同じ構造を持ち、更に、入れ子構造によって相互に密接に関係しているという事が理解できると、一つの宇宙での気づきが、他の宇宙の理解にも繋がるという事になる。これが出来れば、科学と宗教が統合される事になるが、同時に、西洋哲学は滅びる。

2025.11.11

コメント(0)

-

認知の起源の考察。。。

認知の起源が、物理化学的な時空が、生物学的な時空に進化した際に同時に認知的な時空が生まれたと言う「自己記憶の進化の入れ子構造」によって生じたと考えるのであれば、物質と生命と認知の間には密接な関係があり、物質の組織化による生命の進化と認知というシーケンスの組織化による知能の進化の間には、密接な関係にある筈である。この上に、更に、知能の組織化による言語/意味の進化が起きるのだが、これも、その前の認知の起源と同様に、前段階の進化と入れ子構造を成している。

2025.11.11

コメント(0)

-

私の英語は高校生レベル。。。

私は今、通訳と翻訳を生業としているのだが、日本で、大学迄、通い、短い間だったが社会人生活をした事が本当に良かったとしみじみ思う。日本語と言うのは、奥が非常に深いので、幾ら勉強してもキリが無いのだが、日本の大学と会社での実生活によって身に付いた語彙や感覚はとても多いと考えている。これに対して、私の英語は、今でも、高校三年生の米国留学時の感覚がベースになっている。それ以後、英語の勉強はずっと続けて来たので語彙とかは増えてはいるが、自分の話し方が大人になった感覚がない。フランスには30年住んでいるので、自分の仏語は成長したと思えるのとは大きな違いがある。といっても、今更、英語圏に長期間住むわけにもいかないので、高校生レベルの英語で今後も頑張ろうと思う。英語を学習する事は、英語圏の人間の英語をコピーする事ではないはずであるが、学習者が、それを目標に据えたい気持ちは私もよくわかる。日本語訛りでも、自分なりの英語が一番だと思う。

2025.11.08

コメント(0)

-

“Why AI Will Never Reach the Singularity: The Misunderstanding of Language and Cognition”。。。

一つ前の投稿の ChatGPT による英訳:Recently, I often hear discussions about the “technical limits of AI” or the “collapse of the AI investment bubble.”However, in real society, the practical use of AI continues to advance rapidly and shows no sign of slowing down.I believe that the language model currently used by AI differs fundamentally from the one we humans actually use, and for that reason, I think the current boom will eventually come to an end.The limitation of today’s AI language models lies in the fact that they are based on machine learning, which merely simulates the memory recall and response mechanisms of human cognition.No matter how much the speed and accuracy of machine learning improve, I do not believe a singularity will ever occur.Humanity has not yet truly understood the essence of language.Language was the first cognitive tool acquired by humankind.Before that, however, as small individual beings born merely as cognitive entities—infants—humans undergo a process of discretization within the chaos of unconscious cognitive memory, transforming them into beings capable of building civilization.Yet, very few scholars distinguish clearly between cognition and language.The main reason for this inability lies in Western philosophy.In Western thought, the subjective, first-person perspective is the default and unshakable standpoint.If you watch any lecture or video on “consciousness,” you will always encounter the same schema:Consciousness = subjective experience / reality.The greatest failure of Western philosophy and Western-based linguistics is that they never developed a discussion about the origin of the three grammatical persons—a structure that is fundamentally nested in nature.Even though grammatical person distinctions are a common phenomenon across Western languages, their deep significance was completely overlooked.In contrast, Japanese lacks explicit grammatical distinctions of person, yet without an internally structured triadic framework—(1st / 2nd) nested within 3rd person—it becomes impossible to determine “who is doing what to whom.”Without this, no shared context can exist.And without shared context, language cannot function as a tool of communication at all.However, Western linguistics, grounded in the philosophy of subjectivity, has adopted the premise that “language is a tool for communication” without ever questioning the origin of the three grammatical persons.I see this as a fundamental problem.While I believe Chomsky’s theory of generative grammar is entirely misguided, I agree with his notion of universal grammar.Moreover, I contend that the triadic structure of grammatical persons—tangible and intangible, nested within one another—is itself the true universal grammar.This nested structure of the three persons functions as a mechanism that transforms Saussure’s signified (concept) into a shared contextual meaning among speakers.Saussure, in his theory of linguistic value, stopped his inquiry at the level of the signified, that is, the conceptual side of meaning, leaving the matter unresolved beyond that point.Chomsky noticed this gap, but his attempt to resolve it through syntactic rules (syntax)—the order of words—was, in my view, a failure.While I support Chomsky’s idea of universal grammar, I oppose his belief that universal grammatical knowledge is innate or genetically embedded within the human species.Rather, I propose that human beings possess an innate cognitive system endowed with the potential to construct a dual-layered system of symbolic value—each layer functioning independently yet interrelatedly within the broader framework of human cognition.

2025.11.08

コメント(0)

-

Why AI Will Never Reach the Singularity: The Misunderstanding of Language and Cognition。。。

一つ前の投稿の ChatGPT による英訳(加筆なし):Recently, I often hear discussions about the “technical limits of AI” or the “collapse of the AI investment bubble.”However, in real society, the practical use of AI continues to advance rapidly and shows no sign of slowing down.I believe that the language model currently used by AI differs fundamentally from the one we humans actually use, and for that reason, I think the current boom will eventually come to an end.The limitation of today’s AI language models lies in the fact that they are based on machine learning, which merely simulates the memory recall and response mechanisms of human cognition.No matter how much the speed and accuracy of machine learning improve, I do not believe a singularity will ever occur.Humanity has not yet truly understood the essence of language.Language was the first cognitive tool acquired by humankind.Before that, however, as small individual beings born merely as cognitive entities—infants—humans undergo a process of discretization within the chaos of unconscious cognitive memory, transforming them into beings capable of building civilization.Yet, very few scholars distinguish clearly between cognition and language.The main reason for this inability lies in Western philosophy.In Western thought, the subjective, first-person perspective is the default and unshakable standpoint.If you watch any lecture or video on “consciousness,” you will always encounter the same schema:Consciousness = subjective experience / reality.The greatest failure of Western philosophy and Western-based linguistics is that they never developed a discussion about the origin of the three grammatical persons—a structure that is fundamentally nested in nature.Even though grammatical person distinctions are a common phenomenon across Western languages, their deep significance was completely overlooked.In contrast, Japanese lacks explicit grammatical distinctions of person, yet without an internally structured triadic framework—(1st / 2nd) nested within 3rd person—it becomes impossible to determine “who is doing what to whom.”Without this, no shared context can exist.And without shared context, language cannot function as a tool of communication at all.However, Western linguistics, grounded in the philosophy of subjectivity, has adopted the premise that “language is a tool for communication” without ever questioning the origin of the three grammatical persons.I see this as a fundamental problem.While I believe Chomsky’s theory of generative grammar is entirely misguided, I agree with his notion of universal grammar.Moreover, I contend that the triadic structure of grammatical persons—tangible and intangible, nested within one another—is itself the true universal grammar.This nested structure of the three persons functions as a mechanism that transforms Saussure’s signified (concept) into a shared contextual meaning among speakers.Saussure, in his theory of linguistic value, stopped his inquiry at the level of the signified, that is, the conceptual side of meaning, leaving the matter unresolved beyond that point.Chomsky noticed this gap, but his attempt to resolve it through syntactic rules (syntax)—the order of words—was, in my view, a failure.While I support Chomsky’s idea of universal grammar, I oppose his belief that universal grammatical knowledge is innate or genetically embedded within the human species.Rather, I propose that human beings possess an innate cognitive system endowed with the potential to construct a dual-layered system of symbolic value—each layer functioning independently yet interrelatedly within the broader framework of human cognition.

2025.11.08

コメント(0)

-

AI はなぜシンギュラリティに到達できないのか――言語と認知の誤解。。。

最近、時々「AIの技術的な限界」とか「AI投資バブルの崩壊」とかの話を聞くが、我々の実社会でのAIの使用自体は、どんどん進むばかりであり、まだまだ収まりそうにない。私は、現在のAIが使っている言語モデルは、実際に我々が使っているものとは違うと考えているので、今回のブームもそのうち終息すると思う。現在のAIの言語モデルの限界は、認知システムの記憶喚起と反応をシミュレーションした機械学習(マシン・ラーニング)である事にある。機械学習のスピードと精度をいくら上げた所で、特異点(シンギュラリティー)は起きないと言うのが私の考えである。人類はまだ、言語の本質を正しく理解していないのである。言語と言うのは、人類が最初に獲得した思考ツールであるが、その前に、単なる認知主体として生まれてくる人類の小さな個体、つまり赤ん坊の無意識の中で、認知的な記憶によって形成される混沌から離散化を起こす事で、最終的に文明を構築する事の出来る人間に変換してくれる。ところが、認知と言語を分離して考える学者は殆どいない。この「認知と言語」の分離が出来ない最大の原因は、西洋哲学にある。西洋哲学では、一人称の視点である主観がデフォルトの視点であって、そこから全く動けない。試しに「consciousness(意識)」を扱った動画を視聴してみて欲しい。必ず「意識=主観的な経験/現実」と言う図式が出て来る。西洋哲学と西洋を中心に発達した言語学の最大の失敗は、入れ子構造を持つ文法的な三つの人称の起源に関する議論をする機運が起きなかった事である。文法的な人称と言うのは、多くの西洋言語に見られる現象であるにも拘わらず、その重要性を、彼らは完全に見落としていたのである。西洋言語に対して日本語には、文法的な区別としての三つの人称は存在しない。しかし、({一人称/二人称}三人称)と言う入れ子構造を持つ三つの視点が決められていないと、先ず「誰が、誰に、何をしているのか」の判別がつかないし、これが無いと、共有できる文脈自体が成立しなくなる。そして、文脈の共有が無ければ、単純に、言語はコミュニケーションの道具として全く機能しなくなる。ところが、主観を基軸とする西洋哲学を基に生まれた言語学では、三つの人称の起源を問う事なく「言語はコミュニケーションの道具である」と言う命題を、言語の定義として使っているのである。これは、大問題だと私は思う。私は、チョムスキーの生成文法は完全に的外れな研究だと思っているが、彼の普遍文法と言う発想には賛成する。そして「有形無形の入れ子構造を持つ三つの人称」こそが、その普遍文法であると考えている。「有形無形の入れ子構造を持つ三つの人称」は、ソシュールの記号のシニフィエである概念を、話者の間で共有できる文脈に変換する役割を担っている。ソシュールは、意味、つまり「言語学的な価値」に関する考察を、記号の意味の側面であるシニフィエに該当する概念でやめてしまい、それ以上の考察を残さなかった。この考察の欠如に目を付けたのがチョムスキーであるが、それを、語順の規則であるシンタックスの記述で解決しようとしたのは失敗だった。チョムスキーの普遍文法を支持すると言っても、彼の「普遍的な文法知識が生得的(遺伝的)に人類の個体には備わっている」という考え方には私は反対である。人類の個体であるヒトには、生得的に存在する認知システム上に「其々独立した二層の価値体系である記号)を構築する潜在性が備わっているのだと、私は考えている。

2025.11.08

コメント(0)

-

**Ontology of Evolving Self-Memory: Its Concrete Manifestation in Psychology and Behavioral Science**。。。

馬榮君さんによる Gemini を使った、私の投稿のまとめを、再び英語に ChatGPT を使って英訳させてみました。**Ontology of Evolving Self-Memory: Its Concrete Manifestation in Psychology and Behavioral Science**As you rightly pointed out, when this grand theory—originally developed at an abstract cosmological level—is translated into the human domain, its core dynamics (discrete division, mutual attraction, reintegration, and renewal) can be fully embodied as concrete principles within psychology and behavioral science.---### 1. Core Dynamic Forces: Curiosity and the Quest for Self-UnderstandingAt the heart of this theory lies the primordial drive of the “Whole/One” to know itself.At the human level, this manifests as **curiosity**.Curiosity is concretized as the **Need for Cognition**—a cognitive drive that compels individuals to seek new information and resolve inconsistencies within existing knowledge structures.It is this drive that powers all exploratory behavior, from an infant’s urge to manipulate new toys to a scientist’s pursuit of experimentation.In the linguistic realm, when existing *signs* and *concepts* fail to adequately explain new phenomena, curiosity becomes the driving force that creatively recombines prior information.Through this process, new concepts—and thus new *forms of self-identity*—are generated and continually renewed.---### 2. Mechanisms of Human Relationships: Discreteness and AffinityIn this framework, “analogous beings” (similar entities) are drawn together by their discreteness, encounter one another, “reintegrate,” and thereby renew their self-identity.In psychology, **discreteness** corresponds to the **self-boundary and individuality** that define each person.This independence gives rise to the inherent tension of “not being fully understood by others.”The force that bridges this separation is **affinity**.Psychologically, this appears as **interpersonal attraction** or the **need for social connection**—a neutral, pre-evaluative impulse that precedes distinctions such as ally versus enemy.It is a primordial motivation simply “to recognize and connect with another.”In human relationships and cooperative endeavors, **reintegration** manifests as the expansion of the self-concept.Through intimacy or collaboration, two distinct selves temporarily share experience, leading to continuous adjustment and renewal of individual worldviews and behavioral patterns via social learning and role adaptation.Thus, human relational dynamics mirror the cosmic cycle of **discrete division → attraction → fusion → renewal of identity**.---### 3. The Structure of Cognition: “Nested Emergence”From a cognitive science perspective, the idea that the cognitive spacetime *emerges in a nested structure* atop the physical and biological domains provides a model for understanding the non-reducibility of consciousness.The **foundational layer** consists of biological instincts and emotions—hunger, fear, and other physiological states of the body.Upon this base, higher-order cognitive capacities such as **Theory of Mind** and **reflective self-awareness** emerge spontaneously and non-linearly.This implies that complex consciousness and subjective experience did not evolve through a smooth linear extension of neural mechanisms, but rather appeared as **higher-level emergent structures** founded upon stable biological systems.---In summary, this theory offers a **unified and operational framework** for understanding all forms of human exploratory behavior, relationships, learning, and self-development as expressions of a **cosmic cycle**:because existence was once divided, it continually seeks connection;through connection, it achieves reintegration;and through reintegration, it renews its self-identity.

2025.11.08

コメント(0)

-

認知の構造:「入れ子構造的創発」(Nested Emergence)。。。

私のブログの投稿のGemini の要約が、かなり面白い。以下、抜粋(全文はブログ)3. 認知の構造:「入れ子構造的創発」(Nested Emergence)認知科学的なアプローチでは、認知時空が、物理化学・生物時空という基盤の上に「入れ子構造的に創発」するという見解が、意識の非還元性を説明します。最後の「意識の非還元性」と言う表現だが、私が潜在的に考えていた事を代わりに言語化してくれた。私も認知的な意識は生物学上の脳があって、それが物理化学的な物質に順に還元されるとは思っていなかった。そして認知的な意識の上に生まれる人間の自己意識も、同様に「入れ子構造的に創発」する。筈であるが、そうすると生物学的な時空があって、そこにプラスして認知的な時空が展開し、この二つの上に、言語によって確立される人間の自己意識が「入れ子構造的に創発」する事になるのだ。混沌からの離散化によって分裂して生まれた相似体同士が引き合う力が「引力/重力」である。物質的な引力が進化して、生物的な時空が誕生する際、新しい引力が生じている。この二つの異なる引力が、入れ子構造的な創発を起こし、新しい認知的な引力を生みだしたと考えたら、どうだろう。これは Gemini に教えてもらった様なものだが、アイデアを総合的に見て合成するという事は、人工知能は得意なのかも知れないと思った。この「入れ子構造的な創発」というアイデアは、面白いので、もう少し寝かせてみようと思う。

2025.11.08

コメント(0)

-

文字を排除した差異の言語学。。。

私は、ソシュールの「言語学的な差異」の研究を始めた時からずっと一貫して、文字によって記述されたものを自分の研究対象から完全に外した。記号が特定の知覚運動チャンネルに特化して確立される手話と音声言語と言う二つのタイプの自然言語は、離散性を持つ記憶喚起メカニズムが、その背後にある。この段階では手話も音声言語も話し言葉であるが、言語を発明した人類は、もう一つの記憶装置である文字を発明した。 人類の黎明期、人類が最初に獲得したのは手話であり、音声言語は、その後になるが、文字の発明は必ずしも音声言語成立の後ではなく、ほぼ同時に発生した地域もあったと考えている。文字と言うのは、人間の自然言語に、一種「寄生」している「物理的且つ静的な媒体を持つ外部記憶装置」である。最初、文字は、音声言語を書き留める為にのみ使われていたが、現在では、手話使用者も、音声言語の知識を通して、自分の考えを記述する為にも使われる様になっている。手話を、直接、文字や図像を使って記述しようとする試みは多くあるが、結局の所、手話を母語とする人が、音声言語を文字や発音を通して習得し、書記言語で記述する方法が一般的だと思う。最も有効な手話の記述方法は、立体感は失われ、平面的になるが、勿論、動画撮影による録画である。実は、面白い歴史的な事実がある。自然言語のリアルタイムでの記録方法として、音声言語の音声の録音と手話の動画の録画の二種類があるが、映画の技術の方が、録音の技術よりも早く誕生しているのである。最初に登場したのが無声映画である歴史的な経緯が、これを如実に物語っている。無声映画時代の役者の中には、手話を使う聾者がいたと言う話を、フランス手話言語学の授業で聞いた事があるが、出典はわからない。手話の発話を撮影した映画が残っているかは不明だが、人類の歴史において、自然言語のリアルタイムの記録に関しては、手話の方が、音声言語より先だったのである。

2025.11.07

コメント(0)

-

自己同一性の持続性。。。

中島みゆきさんの「地上の星」は、私の好きな歌でカラオケでも時々歌うのだが、この替え歌の「日常のドジ」には笑った。特に「今、何をしに二階に来た」という件は、私も身につまされるが、意識が持続せずに途切れてしまうという感覚は、実際は結構怖い事である。私より若い友人なのだが、新しい事を経験した時の記憶が数分しか持続しない人がいる。久しぶりにあった時、私の事をちゃんと認識してくれたのだが、同じ事を何度も聞いて来る。でも、昔の事は、ちゃんと憶えていて、会話も弾む。とても複雑な気持ちになった。今さっきの自分と、現在の自分が継続しているという感覚が、我々の自己同一性を形成している。前述の友人の場合、今さっきの記憶と現在の記憶との連続性を認識する事は出来ないが、既に記憶された過去の経験に関しては、過去に記憶されているので、現在でも問題なく思い出す事が出来る。今さっきの自分と、現在の自分が継続しており、どちらも「同じ自分」であるという感覚は、過去の自分と現在の自分が融合して自己同一性を更新する事によって獲得されるのだが、この自己同一性の更新は、物理的な時間が進むにしたがって、入れ子構造を成して、延々と連続して起きる事になる。我々が、人間として生きていると言う感覚は、この「自己同一性の連続的な更新」が持続される事によって保証されているのだが、これは、無意識のうちに行われている。そして、これが「主観」の持続性の維持に繋がり、人間の確かな自由意志が実現されるのである。

2025.11.07

コメント(0)

-

反応タイム:【海外の反応】ソウル大教授が暴露!「韓国人学生の98%が本を読めない」漢字廃止の衝撃に韓国社会が騒然。。。

反応タイム:【海外の反応】ソウル大教授が暴露!「韓国人学生の98%が本を読めない」漢字廃止の衝撃に韓国社会が騒然この動画を見て、一つ、思い出した事がある。昔、韓国人の言語学の先生二人と雑談した時、韓国の医学部では骨や筋肉の名称を英語で教えていると聞いた。その理由は、学生が漢字を知らないから。骨や筋肉の名称には漢字が使われているので、漢字を知らないと、どの部位のものか全く分からなくてなってしまうので、始めから英語で学ぶとの事である。国際的に通用すると言えない事もないが、屁理屈であろう。患者への説明をどうするのだろうか。韓国には、実はハングルで書かれた古典文学がほぼ皆無である。漢字とハングルを併用して書く習慣が生まれたのは、日本統治時代であるが、今は、それさえも読めない。それ迄、位の高い人達は、漢字を使って中国語で記述をしていたいたが、一般の人は、殆どが文盲であった。この違いは大きい。韓国や北朝鮮で漢字を廃止するのに反対意見が無かったのは、源氏物語の様な古典文学が無かった事が大きな理由だと思う。そして、漢字ハングル混じりの文学は「日程残滓」であり、南北朝鮮半島の歴史上、存在してはいけないタブーである。私は、日本人に生まれて、本当によかったと改めて思う。

2025.11.07

コメント(0)

-

「混沌からの離散化」というのは、物理学でいう所の「対称性の破れ」。。。

我々、一人一人のアイデンティティーを形成しているのが記憶であるが、これは単に、過去に起きた事を覚えていると言う訳ではない。過去に起きた出来事を時系列的に並ベ、一つ一つの記憶に自分の意志でアクセス出来る必要がある。こうやって有機的に組織化された記憶が、我々の人格を形成している。我々の認知的な記憶を離散化し、様々な経験を積む毎に蓄積され混沌を成す認知的な記憶を、有機的に組織化する役目を担っているのが、人類が発明した二つのタイプの自然言語である手話と音声言語である。只、その内の手話に関しては、現代でも、人類は、全くの無から発明する事が可能である。ここで「有機的な組織化」と言うのは、生命の世界における新陳代謝と同様に、個人の自己同一性の更新が連続的に行われると言う事で、生命が新陳代謝によって、その生物的な自己同一性が維持される様に、我々も言語活動によって、人間的な自己同一性が維持され、その自己同一性は、進化して行く。「進化する自己記憶」には、その基本原理として自己同一性の確立がある。元々、記憶と言うのは、時間差と言う障害を乗り越えて「同じもの」が再現される現象であるが、この「同じものの再現」が実現される為には「同じ形と言う概念」が定義される必要があり、ここに「離散」と言う概念が関わって来る。一般的に「離散」と言うのは、数学の概念であり、その対義語は「連続」である。また「離散」と言う概念は「デジタル」と言い換える事が可能であり、その対義語である「連続」は「アナログ」であると言える。只、これは、物事を「静的に」観察しようとする視点によってもたらされる二元論である。では「静的に」とは反対に「動的に」観察しようとする視点というのは、一体、どういうものになのか。先ず「混沌」という状態があり、そこに「離散化」という働きが発動すると私は考えている。この「混沌」というのは、存在する複数のものに優劣をつける事が出来ずに横並びの状態を指すと考える。これは、言ってみれば「どんぐりの背比べ」状態である。「混沌」というのは、全くの「無」ではない。確かに「何か」が、しかも無数に存在しているのだが、そのどれもが「個性の無い相似体」であるという状態であり、これは一種の均衡を維持している。この均衡が破れた時に、離散化が起きるのだ。もしかしたら、私の考える「混沌からの離散化」というのは、物理学でいう所の「対称性の破れ」になるのかも知れない。しかし、野良言語学者としては、ここで思考実験がストップしてしまう。何故なら、私にには物理学者達が使っている用語や、それを使った説明が全く理解できないからである。いつか、言語学に興味を持つ物理学者が出てくれば、この議論の続きをする事が出来るかも知れないが、物理学と言語学がシンクロするなんて、誰が考えるだろう。私が提唱する「進化する自己記憶の存在論」が認められれば、それが可能である事を理解してもらえると思う。でも、まだまだ先の話だ。

2025.11.07

コメント(0)

-

個人の記憶、集団の記憶。。。

さっき、思い出したのだが、私は時々、完全な思い違いをしている事があって、人間の記憶というのは、自分自身でも書き換えが起きているのだと感じている。でも、これは、私「個人の記憶」であるので、あまり問題ではない。私は、今、人類の「集団の記憶」を、新しく紡いでいる所である。政治的な集団の記憶の書き換え操作をプロパガンダと呼ぶが、国家が主導する教育も、一種のプロパガンダであり、共通の集団の記憶を植え付ける為の手法である。教育というのは、国家として共通の歴史認識をする為のものであり、そこには、歴史教育だけではなく国語教育も含まれる。我々の個人の記憶は、個人としての経験の記憶が中心にあるが、その背後には、言語によって形成されている集団の記憶がコピーされている。個人のアイデンティティーというものは、集団のアイデンティティーとシンクロしている。そして、どの集団に帰属していると考えるかで、全ては変わってくる。例えば、外国で生まれた人などは、母語となる言語と国籍の言語が一致しなくなる場合がある。こう言う人は、アイデンティティー・クライシスに(自己同一性危機)に陥ってしまう可能性が高い。山崎豊子の「二つの祖国」は、大東亜戦争時代の米国の日系二世を描いた作品だが、お勧めである。

2025.11.07

コメント(0)

-

進化する自己記憶の存在論の記号の仏訳と英訳。。。

スイスの言語学者のソシュールが、彼の「一般言語学」の枠内で使った「signe」という用語がある。これの日本語の訳語は「記号」であるのだが、ソシュールの一般言語学を「進化する自己記憶の存在論」の一部として位置づけている私としては、記憶と同じ「記」という漢字が入っている事は非常に嬉しい。日本語には「記」と発音が同じ「気」という単語を使った表現が山ほどあるのだが、この「気」に当たるのが、ソシュールの「記号」かも知れないと最近考えている。すると、ソシュールの「記号」を「気号」と書き換えたり、または「気」という単語そのもので、置き換える事が出来るかも知れない。私の記号の定義は、「ソシュールの一般言語学講義」の第4章「言語学的価値」の記述の再解釈であり、「記号とは、シニフィアンとシニフィエという其々独立した二層の価値体系で、其々の価値体系の特定の座標として定義される価値同士が一致した所に、特定の記号が成立する「というものである。私の提唱する記号の新しい定義に沿って考えると、ソシュールが使った本来の用語である「signe」というフランス語の単語が持つ意味との乖離が著しくなってしまう。このため「進化する自己記憶の存在論」の枠組みの「一般言語学」の「記号」を、フランス語にどうやって逆に訳そうかと悩んでいる。

2025.11.07

コメント(0)

-

馬榮君さんによる Gemini を使った、私の投稿のまとめ。。。

X で相互フォローした馬榮君さんとの会話で、私が送った投稿の英訳を、彼が GEMINI を使って要約した文です。内容が結構、面白いので、本人の了解を取って、ここに掲載させていただきます。ただ、私の用語に直している部分もありますし、これが、そのまま、私の考えではないと断っては置きます。進化する自己記憶の存在論:心理学と行動学への具象化ご指摘の通り、この壮大な理論は、抽象的な宇宙論のレベルから人間レベルにまで落とし込まれた場合、その核となる原動力(離散分裂、相互引力、再び融合、更新)が、心理学、および行動学における具体的な論点として完全に具現化され得ます。1. 核心的な原動力:好奇心と自己認識の探求この理論の中心にあるのは、「全体/一」が自己を知りたいと願う根源的な動機です。これが人間レベルでは「好奇心」として現れます。好奇心は、個体が新しい情報を求め、既存の認知の不協和を解消しようとする認知欲求(Need for Cognition)として具象化されます。これは、乳幼児が新しいおもちゃを探る行動から、科学者が実験を行う探求行動まで、あらゆるレベルの探索行動の連鎖を駆動します。言語における応用では、既存の「記号」や「概念」が新しい現象を説明するのに不十分な場合、好奇心が原動力となって古い情報を創造的に再結合させ、新しい概念、すなわち新しい「自己同一性」を形成・更新することになります。2. 人間関係のメカニズム:離散性と親和力本理論では、「相似者」が離散性ゆえに互いに引き合い、遭遇し、「再び融合」することで自己同一性を更新するとされます。心理学において「離散性」は、個々の人間が持つ**境界線と独自性(Self-Boundary and Individuality)**として捉えられます。誰もが独立した「相似者」であるというこの独立性が、「他者に完全には理解されていない」というテンションを生み出します。そして、この独立した存在間を繋ぐ力が「親和力(Affinity)」です。これは、人間関係における相互の魅力(Interpersonal Attraction)や社会的結合への欲求として現れます。それは、敵味方を識別する以前に作動する中立的な力であり、単に「他者を認識し、繋がろうとする」という根源的な動機です。さらに、人間関係や協調作業における「再融合」は、自己概念の拡張として具体化されます。親密な関係や共同作業の中で、二つの独立した「自己」が経験を一時的に共有し、その結果、個人の世界観や行動様式が社会学習や役割調整を通じて絶えず修正・更新されます。これは、離散的な分裂から始まり、引力による遭遇、融合、そして自己同一性の更新という、宇宙的な循環ループの人間行動における反復に他なりません。3. 認知の構造:「入れ子構造的創発」(Nested Emergence)認知科学的なアプローチでは、認知時空が、物理化学・生物時空という基盤の上に「入れ子構造的に創発」するという見解が、意識の非還元性を説明します。理論の「土台となるブロック」は、飢餓や恐れといった生物学的本能と感情、すなわち身体の生理的状態です。その上に、人間特有の心の理論(Theory of Mind)や反省的自己のような高度な認知能力が創発的に出現します。これは、複雑な意識や主観的経験が、単なる神経細胞の発火という生物学的メカニズムからスムーズに移行したのではなく、安定した生物学的基盤の上で非線形に、より高次の新しい構造として現れたことを示唆します。この理論は、人間のあらゆる探索行動、人間関係、学習、自己成長を、「離散的に分裂したからこそ繋がりを求め、その繋がりによって再び融合し、自己同一性の更新を達成する」という宇宙的な循環力に帰する、極めて操作的で統一的なフレームワークを提供していると言えるでしょう。

2025.11.07

コメント(0)

-

七四六家:夢日記を毎日つけていたらどんどんおかしくなっていき、最終的に「脳が真っ黒」と言われてドクターストップに…?!あめちゃんの実際の夢日記も紹介します!【心霊】。。。

七四六家:夢日記を毎日つけていたらどんどんおかしくなっていき、最終的に「脳が真っ黒」と言われてドクターストップに…?!あめちゃんの実際の夢日記も紹介します!【心霊】私は、夢日記は付けていないのだが、夢の中で意識を持てる明晰夢というのは何度か経験がある。子供の頃は、夜、起きて、トイレに行く時、完全に目を覚まさず半分夢遊病者の様に、行って戻って夢の続きを見ていた。夢の中で夢だと意識出来ると、私がするのは飛ぶ事である。昔は、飛ぶと言っても、まるで犬かきで進むくらいの感じだったが、数年前は、スーパーマンの様に飛べる事もできた。明晰夢も、見たいと思って見れるものではなく、朝、起きると、全部忘れてしまう。夢を覚えていられたらなと思った事もあるが、あめのいちさんの経験から、やはり夢は忘れた方が良いのだと思う様になった。私は、実際の生活でも、様々な事を順次、忘れる事で前進出来ているような所があると思う。私は、効率よく忘れて、大事な部分だけを覚えている気がする。自分が特に、選択的忘却をしている訳ではないが、もう前の事は、思い出せない事ばかりである。でも、今の私は未来の記憶を先取りする事に忙しいので、過去の記憶に構っている時間はないのかも知れない。また、明日頑張ろう。

2025.11.05

コメント(0)

-

数学が出来なくても、一般言語学は理解できる。。。

最近よく思うのだが、私が言語の本質を解明出来たのは数学ができなかったお陰だと言う事。数学が出来たらチョムスキーの生成文法に靡いていたかもしれない今は私もチョムスキーの普遍文法には興味があるので、大きな周り道になった可能性はある。只、その間、差異の言語学はできなかっただろう。私が数学抜きで、言語の謎を解明出来たと言うのは、人類にとって朗報である。普通、頭が良い人は、数学も当然のごとく出来るとみなされるが、高度な数学の無しでも、言語も本質は理解可能と言う事になるとすると、非常に多くの人に一般言語学への道が開かれる事になるからだ。私はソシュールの一般言語学が完成したら、数学の最も根本的な概念である「自然数の1」の理解に繋がると考えている。多分、殆どの数学者が問題視していない基本概念である。これは、一般言語学における「記号」と言う概念に該当する。これで、言語学と数学が同じ起源を持つ横並びの学問になる。一般言語学の記号と自然数の1に共通しているのは、認知主体として運動と言う記憶を制御出来る身体的な感覚である。これが如実に表れているのが記号が視覚運動チャンネルに特化確立される手話で、話し相手にとっての手話のシニフィアンは、視野の中に正面を向いて立っている話し手の身体である。人類の黎明期、記号を獲得してヒトから人間に自らを変換して誕生した個々人が最初に利用したのが視覚身振りチャンネルに特化した手話。人類は手話による言語活動を確立させた後に、聴覚発声チャンネルの利用に着手し、音声を離散化する事で音声言語のシニフィアンの音韻体系を確立させたのである。視覚身振りチャンネルの手話によって、先ず「共通の文脈を共有できるコミュニケーションの道具」が確立されたが、当時の手話話者達は勿論、聴覚も備わっていたので、徐々に音声を離散化して音声言語の記号を確立したのである。手話と音声言語が併用された時期が、どのくらい続いたかは分からない。人類が手話のみを使っていた時期は、聴覚に障害があっても言語的には大きな障害にはならなかったが、視覚障碍者に関しては言語共同体の中で居場所が無かった可能性がある。その後、手話から音声言語に移行していく過程で二つの集団の地位は逆転する。聴覚障碍者は問題なく音声言語を使えるからである。手話から音声言語への移行というのは、あくまで記号が特定の知覚運動チャンネルに特化する過程を考察する事によって得られた推測に過ぎないが、自信はある。

2025.11.05

コメント(0)

-

アニメーションと運動の記憶。。。

私は、フランスに来てから、アニメや漫画関連の出会いが非常に多い。「アニメランド」という同人誌から出発した雑誌に協力したり、記事を執筆した事もある。その後、漫画の翻訳や、アニメーション制作ソフトを開発する会社と仕事をしたりしている。それが縁で、スタジオ・ジブリを訪問した事もある。アニメーションというのは、単なる現実の再現ではなく、人間の五感を通した記憶の再現である。アニメーションの良し悪しは、この記憶の再現にかかっている。アニメーションは、見る人に懐かしさを喚起したり、或いは、全く新しい感覚の経験をさせる事が出来る。過去と未来の記憶喚起なのだ。最近、欧米では、3Dモデルを使ったCGによるアニメーションが主流になっている。「2Dアニメーションは死んだ」なんて言葉も、ちらほら聞いた。これに対して日本では、手描きの2Dアニメーションが、今でも主流であるが、「ミルキー☆サブウェイ」のような3Dアニメーション作品もある。アニメーションの制作ソフト開発に関わっていると、アニメーション制作のワークフローも、一通り学ぶ事になる。その影響かどうか分からないが、自分の視点から見た、自分自身の身体の動きが、まるでアニメーションの原画や動画の様に、シーケンスに分割されて見えてしまう事がある。我々の運動というのは、記憶によって制御されている。例えば「マッスル・メモリー(筋肉記憶)」というのがある。スポーツでは、十分に反復練習した技は、本番で裏切らない。我々の動きというのも、記憶によって再現されているのである。この世界で起きる事象が離散化されて、まるでストップモーションの様に見える人がいる。頭に強いショックを受けて数学の才能が開花したジェイソン・パジェットさんだ。彼の見る世界は、数式そのものである。How 1 Man’s Brain Injury Turned Him Into A Math Savant

2025.11.05

コメント(0)

-

私に起きている一種の覚醒状態。。。

最近、自分の感覚が、より研ぎ澄まされている気がする。毎日の日常ルーティンを、只、こなしているだけのに、感じ方が変わった。例えば「これは、何かに使える」とかの気付きがあるのだ。ただ、その分、少し自分の反応ペースを下げる様にした。自分の思考と行動のスピードが、微妙に噛み合わなくなっているからである。私は、日本民族や日本語を特別だと思う。でも「日本民族が、他民族より優れている」と言う訳ではない。日本人は、ある意味、異質なのだ。「そんなことはない、日本人も、他民族と同じだ」と考えるのは、共産主義者である。彼らは、皆、平等だと言いながら、社会的な不平等を生んでいる。今、私に起きている一種の覚醒状態は、進化する自己記憶の全体像を把握したからかもしれない。もし、これが正しければ、私と同じ覚醒状態が、進化する自己記憶を理解した人、全てに起きる可能性がある。実は、こうなるかもしれないと私は最初から考えていた。実際に、起きるかどうかは不明だが。我々の思考は「離散分裂(再)融合更新循環ループ」と言う記憶喚起のメカニズムによって制御されているが、入れ子構造を持って四段階に渡って展開する自己記憶の進化のメカニズムでもある。このメカニズムの原理を体得出来ると、自己記憶の進化のスピードを、高度に促進出来る事になるのかもしれない。世間で、よく聞く「引き寄せの法則」と言うのを、もしかしたら科学出来るかもしれないと思う。

2025.11.04

コメント(0)

-

【ゆっくり解説】細胞の中に潜む“別の生き物”!?「ミトコンドリア」とは何者なのか?を解説/“共生”ではなく“乗っ取り”だった!?ミトコンドリアが握る生命進化の真相。。。

【ゆっくり解説】細胞の中に潜む“別の生き物”!?「ミトコンドリア」とは何者なのか?を解説/“共生”ではなく“乗っ取り”だった!?ミトコンドリアが握る生命進化の真相認知の起源を探る上で、生命の運動を司るエネルギーを生み出すというミトコンドリアに関する考察をしよう。エネルギーは物質であるという。その物質が、ミトコンドリアによって生産され、各所で消費される事になる。ちょっと、気がそがれたので、また、後で考察しようと思う。

2025.11.04

コメント(0)

-

外国学習者に役立つ文法記述を目指す。。。

日本語には、漢字、平仮名、片仮名、そしてアルファベットや記号と言う、大きく分けて4種類の文字体系がある。縦書はアルファベットや記号との相性が少々悪いが、その時は、西洋流の「左から右への横書き」を使えば問題はない。フランス語の場合、綴りにフランス語の醍醐味が詰まってると言える。相当前の話だが、言語学の先生から、文字と言うのは既に我々の言語の一部であると言われた事がある。先生は、私が文字による記述の影響を完全に排除して言語学の研究をしようとしていたのを牽制する意図があったのかもしれないと思うが、私は先生のアドバイスを完全に無視して独りで研究を続けた。フランス語には、文字から発音へのフィードバックが結構ある。代表的なのが、二つの単語が連続する時に、単独では存在しない子音が出現するリエゾンと言う現象で、シラク元大統領が、スピーチ内で「普通はしない所で」リエゾンを連発する人であったと言うのは、言語学界隈では、結構有名な話である。私は「外国語学習に文法は要らない」と主張する人には全く賛成できない。文法的な知識が幾らあっても、それが外国語学習の初期段階では、あまり効果が見られないのは確かであるが、私は文法が不要であるとは思わず、役に立つ文法記述が確立されていないのなら、文法の書き換えをすべきだと考える。仏語の綴りは単に面倒なものであるという印象を多く学習者は持っていると思うが、正書法という正しい綴りを身に着ける事は、仏語をより深く学ぶ事になる。これには、日本語が漢字や仮名を交えて使っているのと非常に似た効果があると思っている。フランスだと、綴りをよく間違えると、人格迄、疑われかねない。ただ、読み書きは出来ても、話す事が出来ないという不満を持っている外国学習者は非常に多いので、これを修正する為に、話す事に直結する新しい文法記述が必要だと思っている。私は、今それをイタリア語文法の書き換えで少しづつ実践しようとしている。完成までは、まだまだかかりそうであるが。

2025.11.03

コメント(0)

-

Ontology of the evolving self-memory。。。

直前の投稿の ChatGPT による翻訳。---I know an elderly Cambodian woman—a devout Buddhist—who, even when bitten by mosquitoes, leaves them be and does not kill them.Watching her conduct reminds me that both we and the mosquitoes were, originally, one and the same.I happened to become a human being; the other became a mosquito.But at root, we are the same.This, I believe, is the Buddhist view that abhors taking life.That said, I do not refuse to eat meat.My Cambodian acquaintance does not eat beef, but she does eat other meats and fish.Whether it is meat or vegetables, we live by taking life; that does not change. For that reason, I believe it is essential to cultivate a heart of gratitude toward our food.I once heard that, in Asia, one way to recognize Japanese people is whether they say *itadakimasu* before a meal.What I call an “ontology of the evolving self-memory” originally took Saussure’s general linguistics—which centers difference—as its point of departure, but it has become a theory that moves beyond the bounds of linguistics to encompass cognitive science, biology, physical chemistry, and even cosmology.The birth of self-memory began when the “Whole/One” desired to know itself.Pressed by this desire to know itself, the “Whole/One” fragmented into discrete parts, generating innumerable counterparts—*similars* bearing mutual self-similarity to one another.Because these similars could mutually recognize one another, each was able to recognize its own self-identity; but the story does not end there.By virtue of their discreteness, the similars draw one another near.Through discreteness, similars are attracted, encounter one another again, and—again through discreteness—fuse with one another to become “one” once more. In the moment of fusion, the self-identities each similar possessed are once provisionally dissolved and then reborn as a new self-identity; thus begins a cyclical loop of renewal of self-identity.I take this mutual attractive force to be “attraction/gravity.”Through a cyclical loop of discrete fission, (re)fusion, and renewal, the self-identities of the innumerable similars that herald the beginning of the universe are updated and, while changing in a single oriented direction, they form a temporal axis as memory—this is the evolution of self-memory.The evolution of self-memory is the updating of the self-identity of the similars; it is also a chain of updates of self-similarity.The force by which similars, owing to their discreteness, attract one another is *affinity*; after they meet, they fuse and proceed into the process of updating self-identity.Affinity is what emerges from the evolution of “attraction/gravity.” Even within cognitive spacetime, it is a neutral force that operates prior to any discrimination of friend and foe, a force that functions simply to recognize the other.In human language, the force by which sign meets sign is curiosity.In everyday conversation, linking particular signs to particular signs becomes a kind of routine. But when we execute novel combinations among existing signs and thereby create new concepts, the operative force is curiosity.Curiosity is also the driving force behind human discoveries and inventions.I think of myself as a “thinking machine,” and my own curiosity serves as a detonator and a catalyst, making the chain-reaction of new discoveries an everyday occurrence.What fixed this trajectory was precisely Saussure’s thesis that “in language there are no positive terms, only differences,” a proposition I have sustained for thirty years.Far from complete though it is, I have lately felt that the individual puzzle pieces I have uncovered over those three decades have begun to snap into place one after another.If things continue in this way, I may be able to take one step closer to the immediate “final boss”: the origin of cognition.Just now, an idea has occurred to me as a path toward that goal.Behind the origin of cognition lies an interlocking, nested involvement of the evolution from matter to life.Formerly, I conceived the evolution of self-memory as a three-stage chain:beginning with the establishment of **physicochemical** spacetime,passing through the establishment of **biological** spacetime,and arriving at the establishment of **linguistic** spacetime.For years I struggled with how to incorporate the establishment of **cognitive-scientific** spacetime into this schema.Rather than viewing cognitive-scientific spacetime as evolving continuously out of the preceding biological spacetime, if we first take physicochemical spacetime and biological spacetime together as a single block, and then conceive cognitive-scientific spacetime as *emerging (perhaps as an instance of emergence?)* in a **nested** structure within that block, the overall architecture of the evolution of self-memory falls neatly into place.If so, we can likewise think that, for linguistic spacetime—born through evolution out of cognitive-scientific spacetime—the same “nested emergence” is at work.Here, at long last, a feedback loop opens toward Saussure’s general linguistics, which was the starting point of my research.I will take time to pursue this further.

2025.11.03

コメント(0)

全4928件 (4928件中 1-50件目)

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 隠しきれないオトナの色気 32歳の元…

- (2025-11-24 04:00:05)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 640.勇気とは哀しみから這い上がるオ…

- (2025-11-24 00:00:15)

-