2025年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

『にゃんこと一緒に健康長寿』2

図書館で『にゃんこと一緒に健康長寿』という本を、手にしたのです。にゃんこ本は数あるが、写真と文章の組み合わせがええのでチョイスした次第です。*********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【にゃんこと一緒に健康長寿】和田秀樹著、ビジネス社、2023年刊<出版社>よりねこ×健康習慣で老化をストップ !ベストセラー『80歳の壁』の著者が教える健康寿命を延ばす47の方法いろはうたと可愛いねこの写真で健康知識が身につく!ねこのように、思いの向くまま気の向くまま自分の気持ちに素直に楽しく生きることが元気のヒケツです! <読む前の大使寸評> にゃんこ本は数あるが、写真と文章の組み合わせがええのでチョイスした次第です。rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/17553250/">にゃんこと一緒に健康長寿</a></td></tr></tbody></table>老化に抗う生き方が出ているので、見てみましょう。 </a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height=”50”>p10~11<font color="brown"><いい加減はよい加減></font> 年をとると、脳の意欲や創造性、判断力などを司る前頭葉の機能が低下します。 老化というと記憶力の低下や筋力の衰えを心配なさる方が多いのですが、「感情の老化」こそ、予防したい老化です。「〇〇しなければならない」「〇〇なんて絶対おかしい!」「そんなはずはない!」などと、決めつけてしまう考え方や発言は感情の老化を招きやすい思考パターンです。 頭がよく、物分かりがよかったのに、年をとったら頑固で付き合いづらくなった人が周りにいないでしょうか。そういう人は難しい本を読んで理解したり計算を正確にしたりするのに使う脳の側頭葉や頭頂葉の機能は衰えていないけれども、変化にうまく対応するための前頭葉の機能が低下しているのです。 感情の老化の怖いところは、意欲を奪い、「老人性うつ」の引き金になることです。 感情の老化の予防法は「いい加減」になること。いい加減にはよい意味での「適当」「程よさ」の意味もあります。私はよく患者さんに「高田純次さんのような『テキトー男(女)』になりましょう」とアドバイスしています。肩の力を抜いていきましょう。</TD></TR></TABLE><a href="https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202511240001/">『にゃんこと一緒に健康長寿』1</a>

2025.11.26

コメント(0)

-

六角精児の無理しない生き方』1

図書館で『六角精児の無理しない生き方』という本を、手にしたのです。おお、飲み鉄の六角さんではないか・・・テレビ番組で見たことがある人なので、興味深いのです♪*********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【六角精児の無理しない生き方】webp画像につき開示できず六角精児著、主婦の友社 、2023年刊<JPRO>より先が見えない、不安で生きづらい、尿酸値がぐんぐん上がっている・・・・そんな50代、60代男性の気持ちをラクにする本が登場。「たいていの困難はきっと乗り越えられるさ」六角さんのささやきに、「うん、なんとかやっていけそうだな、」そんな気がしてくる本です。■われわれおじさんは六角精児のように生きてみたいといつも思ってます。=世の中のレールからちょっとはずれた「自分軸」の生き方。なにがあっても飄々と乗り越える、地に足の着いた生き方。その六角精児流生き方の秘訣、秘密がこの本には載っています。 <読む前の大使寸評>おお、飲み鉄の六角さんではないか・・・テレビ番組で見たことがある人なので、興味深いのです♪rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/17491072/">六角精児の無理しない生き方</a></td></tr></tbody></table> 老後の生き方が出ているので、見てみましょう。</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height=”50”>p82~83<font color="brown"><老後の生き方について。世の中には無限の楽しみがある></font> 若いころには知らなかったけど、年を取ってから知ったり気づいたりするものって案外楽しいし新鮮だと思う。なにごとも長生きしているほうがよく知っているとは限らないから、年を取っても好奇心は持っていないとダメでしょうね。 その気になれば世の中には無限に楽しみがあるんですよ。たとえば、マンホールの蓋に描かれているデザインが好きとかいう奇特な人もいるわけで、興味の対象なんて自分で見つければいいんです。ていねんしたあとに居場所がどこにもないって人は、そういうことに気がついていないのかなと思う。 その点、ウチの親父は96歳なのにSNSをやっているから大したもんだと思います。SNSなんて僕すらちゃんとやってないのに。でももちろんパソコンが使いこなせているわけじゃないから、捜査がわからなくなったり故障したりしたら誰かに見てもらうわけですよ。 先日も孫を呼んで直してもらってたんだけど、でもそのとき孫に向かって「そこまでやってもろうて悪いなぁ、ありがとう」って言ったんですよ。 そこで感謝の言葉をちゃんと口に出してる姿を観て、「これが生きてるってことなんだな」、「この人は生きる価値があるんだな」とふと思って。 僕にそう思わせてくれたこともまた、すごい価値があることかもしれないし、まあ、それでも僕は96歳まで生きたくはないけれど(笑)。</TD></TR></TABLE>

2025.11.26

コメント(0)

-

『文・境雅人②すこやかな日々』1

図書館で『文・境雅人②すこやかな日々』という本を、手にしたのです。境雅人といえば、〈ゴールデンスランバー〉、〈南極料理人〉 〈半沢直樹〉などけっこう観ているわけで・・・何でもできる国民的スターなんですね♪*********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【文・境雅人②すこやかな日々】.webp画像につき開示できず 堺雅人著 、文藝春秋、2013年刊<「BOOK」データベース>より『半沢直樹』『リーガル・ハイ』『鍵泥棒のメソッド』…さまざまな役を演じる堺雅人のアタマのなか。4年ぶり待望のエッセイ。撮り下ろし写真&撮影現場でのオフショット100点以上も掲載。<読む前の大使寸評>境雅人といえば、〈ゴールデンスランバー〉、〈南極料理人〉 〈半沢直樹〉などけっこう観ているわけで・・・何でもできる国民的スターなんですね♪rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/12365989/?l-id=search-c-item-text-03">文・境雅人②すこやかな日々</a></td></tr></tbody></table> ドイツ的な気質が語られているので、見てみましょう。</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height=”50”>p54~58<font color="brown"><ドイツ></font> 2月の18日から二日ほどドイツにいってきた。出演した『ゴールデンスランバー』がベルリン映画祭に出品されることになったのだ。 海外の映画祭に参加するのもはじめてだが、僕にとっては、初のベルリンでもある。出発まえ、市内観光にそなえてガイドブックをさがしてみたのだけれど、あるのはほとんど「ドイツ」 というタイトルのガイドブックだった。ベルリンだけを紹介した者はほとんどない。あっても、ひどくうすっぺらいものばかりだ。どうやらベルリンは、パリやロンドンに比べ、観光スポットがすくないまちらしい。 たしかに、ガイドブックをペラペラめくっても、「いかにもベルリン」という観光地は、ブランデンブルク門、戦勝記念塔、壁のあと、くらいだった。あとはビールをのみ、ソーセージをたべれば、充分ベルリン気分があじわえそうな雰囲気だったのである。実際、僕が舞台のあいさつにやった観光はそれくらいのものだ。帰国したいま、こころのこりは、特にない。 ベルリンは、たぶん観光都市というより 「なにかをする場所」 なのだろう。第二次大戦がおわって65年。東西ドイツの統一から20ねん。これから歴史がつくられていくまちなのかもしれない。 これは帰国してからしったことだが、ドイツという国は「連邦共和国」というくらいで、地方色の強い国らしい。ベルリンのほかにも、ハンブルク、ミュンヘン、ケルンなど、国内にはおおきな都市があり、それぞれゆたかな歴史や文化をもっている。ベルリンのガイドブックがうすっぺらいのは、こうした事情もあるのだろう。 映画『ゴールデンスランバー 』は仙台が舞台のものがたりだ。原作の同名小説(新潮社)もそうである。 ハリウッド映画のように起伏に富んだストーリーが、仙台という地方都市のなかだけでおさまっているという事実は、読者である僕をずいぶん愉快にさせる。自分のすんでいる街でもおこりうる、という親近感のせいかもしれないし、「べつに東京でなくたっていいじゃないか」 といった、一極集中に反発する気分のせいかもしれない。いずれにせよこの映画は、地方分権の伝統をもつドイツで上映されるにふさわしい作品ではないだろうか。 ところで、ヨーロッパ史の本や、むこうの小説をよんだりしていると、 ヨーロッパ人は、千五百年まえにほろびた「ローマ帝国」を、いまも頭のどこかにもっているのではないか といった気分になることがときどきある。現実の国境とはべつに、栄光のローマ帝国がかきこまれた地図をもう一枚もっているようなイメージだ。 あるひとにとって帝国の中心はイタリアのどこかだし、あるひとはフランスかもしれない。両国のあいだにあるボンヤリした地点が中心のひともいるだろう。そして、自分のすんでいる土地が、まぼろしのローマ帝国の領土かどうかで、「田舎か都会か」をきめているような気がするのである。 ドイツは、その国土のほとんどがローマ帝国の版図にくみこまれた歴史をもたない。だからイナカといえばイナカだけれど、多分「すぐちかくまできてくれた」という意識もある、ちょっと微妙な地域なのだ。まぼろしのヨーロッパ地図でいえば、帝国領のはじにある、文明と野蛮がまじりあったグレーゾーン。 ポーランドやハンガリーくらい、まぼろしのローマからはなれていれば、「自分たちで国でもつくろうか」 と、あきらめもつく。あきらめきれない中途半端なイナカの都市たちが、ゆるやかに連合し、しぶしぶ、ひとつの国をかたちづくっている・・・ドイツとは、むかしからそうした土地ではないだろうか。まるで、火星と木星のあいだにある小惑星たちのオビのような、そんな国。 もっとも歴史をみれば、この帝国の辺境地は、何百年かに一度、ものすごい団結をみせることがある。中世の神聖ローマ帝国、ビスマルクのプロイセン、そしてヒットラーの第三帝国などだ。発作的にひとつになったドイツは、幻のローマ帝国の中心にむかって疾風のように進撃する。この時代にもし「ドイツ」 というガイドブックがあれば、さぞかしぶ厚いものだったろう。もちろん分裂と統合、どちらのドイツがいいのかは僕にはわからない。一冊のガイドブックですむ、という点では統合ドイツのほうが便利そうだし、ナチスのことを考えると、分裂しているくらいが平和な気がする。 これはある配給会社のかたにきいたことだけど、カンヌやヴェネチアにくらべ、ベルリン映画祭はずいぶんフランクな雰囲気らしい。 カンヌは、とにかくパーティやセレモニーがおおい映画祭だという。ヴェネチアも、はなやかだけれどスケジュールなどの大会運営がいささか大雑把だそうだ。イタリアというお国柄だろうか。 質実、剛健、市民的。シンプル、まっすぐ、きどらないけど、ちょっと地味。「帝国」内でおこなわれる映画祭にくらべ、ベルリン映画祭はそんな特色があるようだ。そういえば、フランクということば自体、ゲルマンの部族名に由来している。 東のはての日本から、はじめてヨーロッパの映画祭に参加した僕のような俳優には、ベルリンの気取らない感じは、とてもありがたかった。</TD></TR></TABLE>

2025.11.25

コメント(0)

-

『にゃんこと一緒に健康長寿』1

図書館で『にゃんこと一緒に健康長寿』という本を、手にしたのです。にゃんこ本は数あるが、写真と文章の組み合わせがええのでチョイスした次第です。*********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【にゃんこと一緒に健康長寿】和田秀樹著、ビジネス社、2023年刊<出版社>よりねこ×健康習慣で老化をストップ !ベストセラー『80歳の壁』の著者が教える健康寿命を延ばす47の方法いろはうたと可愛いねこの写真で健康知識が身につく!ねこのように、思いの向くまま気の向くまま自分の気持ちに素直に楽しく生きることが元気のヒケツです!<読む前の大使寸評>にゃんこ本は数あるが、写真と文章の組み合わせがええのでチョイスした次第です。 rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/17553250/">にゃんこと一緒に健康長寿</a></td></tr></tbody></table>「そこそこ」が語られているので、見てみましょう。</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height=”50”>p48~49<font color="brown"><つ 続かないがまんより「そこそこ」を目指す></font> 健康・長生きのために年をとってからお酒もタバコもやめました、という方がいますが、がまんするストレスのほうがかえって体に悪いこともあります。 大事なのは「そこそこ」にすることです。 たとえば何十年もお酒を飲んできても病気にならずに元気でおられるなら、今後も多少のお酒を飲んでも病気にならない可能性は高いです。確かに高齢になると代謝機能が衰え、若い時より体の負担になります。肝臓でのアルコールの分解能力も低下していますので、量を減らす、水を一緒に飲むようにする、油っこいつまみと一緒に飲まないなどの注意が必要です。 あとは、厭なことや悲しいことがあった時にひとりでうちで飲むという習慣は持たないことです。老人性うつ病やアルコール依存症になるリスクが高まります。 一般にビールなら中ビン1本、日本酒なら1合であれば、ほとんど肝臓や脳に負担がないとされていますので、高齢者はその程度の量にするのが賢明です。続かないがまんより、そこそこでやめることを心がけましょう。</TD></TR></TABLE>

2025.11.24

コメント(0)

-

図書館大好き689

今回借りた4冊です。だいたい支離滅裂に借りているけど、今回の傾向は強いていえば、「手当たり次第」でしょうか♪<市立図書館>・文・境雅人②すこやかな日々・にゃんこと一緒に健康長寿・六角精児の無理しない生き方・エビはすごいカニもすごい<大学図書館>(ただいま市民への開放サービスを休止中)図書館で手当たり次第で本を探すのがわりと楽しいが・・・これが、図書館での正しい探し方ではないかと思ったりする(笑)***********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【文・境雅人②すこやかな日々】.webp画像につき開示できず 堺雅人著 、文藝春秋、2013年刊<「BOOK」データベース>より『半沢直樹』『リーガル・ハイ』『鍵泥棒のメソッド』…さまざまな役を演じる堺雅人のアタマのなか。4年ぶり待望のエッセイ。撮り下ろし写真&撮影現場でのオフショット100点以上も掲載。<読む前の大使寸評>追って記入rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/12365989/?l-id=search-c-item-text-03">文・境雅人②すこやかな日々</a></td></tr></tbody></table><table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【にゃんこと一緒に健康長寿】和田秀樹著、ビジネス社、2023年刊<出版社>よりねこ×健康習慣で老化をストップ !ベストセラー『80歳の壁』の著者が教える健康寿命を延ばす47の方法いろはうたと可愛いねこの写真で健康知識が身につく!ねこのように、思いの向くまま気の向くまま自分の気持ちに素直に楽しく生きることが元気のヒケツです!<読む前の大使寸評>にゃんこ本は数あるが、写真と文章の組み合わせがええのでチョイスした次第です。 rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/17553250/">にゃんこと一緒に健康長寿</a></td></tr></tbody></table><table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【六角精児の無理しない生き方】webp画像につき開示できず六角精児著、主婦の友社 、2023年刊<JPRO>より先が見えない、不安で生きづらい、尿酸値がぐんぐん上がっている・・・・そんな50代、60代男性の気持ちをラクにする本が登場。「たいていの困難はきっと乗り越えられるさ」六角さんのささやきに、「うん、なんとかやっていけそうだな、」そんな気がしてくる本です。■われわれおじさんは六角精児のように生きてみたいといつも思ってます。=世の中のレールからちょっとはずれた「自分軸」の生き方。なにがあっても飄々と乗り越える、地に足の着いた生き方。その六角精児流生き方の秘訣、秘密がこの本には載っています。 <読む前の大使寸評>追って記入rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/17491072/">六角精児の無理しない生き方</a></td></tr></tbody></table> <table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【エビはすごいカニもすごい】webp画像につき開示できず 矢野 勲著、中央公論新社 、2021年刊<「BOOK」データベース>よりみんなが大好きなエビとカニ。しかし、その体のしくみや行動は意外に知られていない。なぜエビ・カニは茹でると赤くなるのか。エビがプリプリの理由は?カニの横歩きの秘密は?エビ・カニとシャコやヤドカリとの違いとは?さらには何百kmも渡りをするエビ、ハサミをパチンと閉じてプラズマを発生させ獲物を倒すエビ、毒を持つイソギンチャクをはさんで身を守るカニ等、多種多彩なエビ・カニのすごい生き方を紹介する。<読む前の大使寸評>追って記入rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/16952801/">エビはすごいカニもすごい</a></td></tr></tbody></table>

2025.11.24

コメント(0)

-

『NHKから国民を守る党」の研究』2

図書館で『「NHKから国民を守る党」の研究』という本を、手にしたのです。今、各地の選挙戦で2馬力うんぬんで超ホットの立花さんではないか♪ということで、・・・チョイスしたのです♪<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【「NHKから国民を守る党」の研究】<img src="https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/01c10f590033a0b33cc956edd42753a4a476b2bb.26.9.9.3.jpeg" border=0 name="insertImg" />えらいてんちょう著、ベストセラーズ、2019年刊<「BOOK」データベース>より無敵の政党を軽視するな!政治を動かす「ユーチューバーロジック」とは?自由主義と民主主義を守り、知性と良心を取り戻すための闘い。<読む前の大使寸評>今、各地の選挙戦で2馬力うんぬんで超ホットの立花さんではないか♪ということで、・・・チョイスしたのです♪rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/16122900/">「NHKから国民を守る党」の研究</a></td></tr></tbody></table>まず、「第一章 立花孝志の正体とN国党の誕生」の冒頭を、見てみましょう。</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height="50">p16~20<font color="brown"><誕生、経歴、行動原理、選挙礫、発信内容の変遷></font> 立花孝志は、2チャンネルやツイッター、ユーチューブの動画において膨大な発言を実名でおこなっており、これを時系列順に追いかけながら分析することで、N国党の成り立ちについて知ることができる。 もっとも、立花は後述のように事実をねじ曲げたり、偽ったり、誇張したりすることも多々あるため、発言の一貫性や整合性を加味して発言の真偽を分析する必要がある。■幼少期の家庭環境 立花は、1967年生まれ、大阪府泉大津市助松団地出身。 条東小学校→小津中学校→大阪府立信太高校卒業後、NHKに入局した。庶務であった、経理であった、記者であったなど、記述には錯綜が見られるが、庶務から経理に移っていく勤務しており、記者の手伝いをすることもあったとするのが妥当であろう。 立花孝志名義で書かれたNHKの記事は発見できず、また本人のユーチューブでたびたび初歩的な漢字を書くことができない場面が見られるなど、記者としての勤務をしていたと信じられる理由はない。 生家は家庭的な安定がなかったようである。製紙会社に勤める父と専業主婦の母との間に、三歳年上の姉を持つ長男として生まれる。立花が五歳のときに両親が離婚。父母ともに浮気をしていて、「父と私と姉の三人で生活した」。家に子供だけで過ごす状況を危惧した母が戻ったが、立花は両親が会話をする姿を見たことがない。「両親がほとんど家にいないし、寂しい家庭で育ちました。団地で一人ぼっち・・・。父親も母親も不倫していて、いつも浮気相手と一緒にいたんですよ。父親は普通のサラリーマンでしたが、たまに家にカネを置きに帰ってくるとスグに出ていってしまいました」(FLIDAY DIDITAL 2019年7月29日)「小学5年生から新聞配達のバイトをして何とか生活していました・・・」(同記事) その後、府立信太高校では進学コースに進むも、「折角NHKから就職枠の話が来ているのに、就職コースには通りそうな人がいなかったから、自分から申し出て」NHKに入局した。(週刊文春2019年8月29日) 安定的な家庭環境になく、自分の力で食っていくしかなかった頭の回転が速い少年が、NHKという巨大組織への就職のチャンスをつかみ、経済的な安定を得て、それを心のよりどこりにしていた様子がうかがえる。■なぜNHKを退職したのか NHKは立花の退職理由について発表していない。立花が語る退職理由については、二転三転しているのですぐに信用することはできないが、「ソルトレーク五輪の現地経理担当者」として「約300万円の裏金を作った」ことなど、NHKの不正経理について内部告発。(週刊文春2005年4月14日号)したことが原因とされている。その結果、「スポーツ放送権料の秘密を公開したため懲戒停職1カ月」「オリンピックで裏金を作ったとして懲戒出勤停止7日間の処分を受け、後に依願退職」(JAPANISM 2017 36号)に至ったとされている。 自分をつくりあげた組織に裏切られた・・・そのサンチマンが立花の一貫する行動原理である。</TD></TR></TABLE><a href="https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202503180000/">『NHKから国民を守る党」の研究』1</a> :

2025.11.23

コメント(0)

-

二十四節季の小雪に注目(復刻)

早朝に散歩する太子であるが、南東の空に月と金星が見えるのです。ちょうど三日月の内側に金星が位置しているが、これって中東諸国が好むマークではないか。また、このマークは春分と関係があるのではないか?今年の温暖化は確実に進んでいるようで、春秋が無くなり夏冬二季のような異常気象になったようです。我が季節感も確実に混迷を深めておるようで・・・『日本のならわしとしきたり』という蔵書で二十四節季の記事を読んでもピンとこない昨今でおます(汗)</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height="50">【日本のならわしとしきたり】<img src="http://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/666097396b2a37076607083f6fd0785d92fc4a89.26.2.9.2.jpeg" alt="しきたり" border="0">ムック、 徳間書店、2012年刊<内容紹介>ありふれたムック本ということなのか、ネットにはデータがありません。<大使寸評>とにかく「今日は二十四節季でいえば、何になるか♪」を知りたいロボジーにとって、座右の書となるでしょう♪Amazon<a href="http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%82%89%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%82%8A%E2%80%95%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%82%B9-Town-Mook/dp/4197103212">日本のならわしとしきたり</a></TD></TR></TABLE><img src="https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/6c527ef5d60dc267120c7a399d74eb9a8952a57b.26.9.9.3.jpeg" border=0 name="insertImg" />新嘗祭この本で、小雪(しょうせつ)のあたりを見てみましょう。<TABLE border="1"><TR><TD width="550" height="50">和暦p29<font color="brown"><小雪></font><font color="brown">収穫を感謝する「新嘗祭」と「勤労感謝の日」</font> 「小雪」は現行の暦では、11月22日ころ、第1日目を迎え、大雪(12月7日ころ)に入る前日までの15日間をいう。初日の1日を指す場合は、「小雪節季」とか「小雪の日」で区分されている。 11月も下旬になると、年の瀬を意識してか、慌ただしい空気が街に流れ始める。また、日没がどんどん早くなり、冬至の日にピークを迎える。 所によっては、降雪が見られる、この頃降った雪は「根雪」となり、春になるまで解けない。 少し遅れて紅葉時期に入る都心では、黄色に染まった街路樹が見頃を迎える。また、染まりきった銀杏の黄落が、道路を埋め尽くす勢いで始まり、黄葉の乱舞となる。車の通るごとに風に舞う様は圧巻だ。(中略)『暦便覧』では、小雪の気候を「冷ゆるが故に雨も雪と也てくだるが故也」と説明している。 恒例の年賀ハガキが発売されるのもこのころ。喪中や年賀欠礼のハガキはこのころの郵送となる。 小雪の期間の七十二候は、次の通り。 初候 「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」虹を見かけなくなる。 次候 「朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)」北風が木の葉を払い除ける。 末候 「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」橘の葉が鷹揚し始める、である。 西洋占星術では、小雪の日が、人馬宮(いて座)の始まりとなっている。</TD></TR></TABLE>ケヤキ並木の黄葉はピ-クを過ぎようとしているが、イチョウの黄葉はまだピーク前であり、これって例年並みなのか? 東北地方で積もった雪は根雪となるのか?・・・我が季節感に困惑が生じておるようです。<a href="https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202411060000/">二十四節季の立冬に注目(復刻3)</a><a href="https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202201210001/">二十四節季の大寒に注目(復刻)</a>

2025.11.22

コメント(0)

-

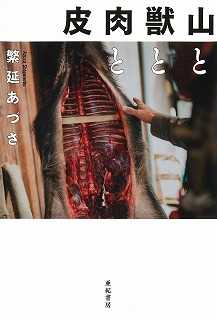

図書館予約の軌跡449

『朝日デジタルの書評から』フォームや『読みたい本』フォームを作っているのだが、これを市図書館の予約に利用しようと、思い立ったのです。これまでの予約内容と予約候補は以下のとおりです。<予約中>・宙かける教室(12/28予約、副本1、予約388)現在44位・麻田雅文『日ソ戦争』(1/16予約、副本?、予約124)現在10位・天気でよみとく名画(3/22予約、副本?、予約29)現在7位・潤日: 日本へ大脱出する中国人富裕層を追う(6/20予約、副本?、予約153)現在102位・3ヵ月でマスターする江戸時代(7/04予約、副本1、予約10)現在4位・王谷晶『ババヤガの夜』(8/01予約、副本?、予約47)現在13位・エマニュエル・トッド『西洋の敗北』(8/01予約、副本14、予約288)現在198位・「国境なき医師団」をそれでも見に行く(8/21予約、副本3、予約21)現在7位・新川帆立『女の国会』(9/04予約、副本?、予約?)現在213位 ・関川夏央『昭和的』(9/26予約、副本?、予約?)現在17位 ・『介護未満の父に起きたこと』(10/2予約、副本3、予約142)現在127位 ・十五年戦争小史(10/16予約、副本?、予約?) 現在25位 ・竹内幸恵『広告の昭和』(10/21予約、副本?、予約11) 現在9位 ・『山田洋次が見てきた日本』(11/05予約、副本?、予約12) 現在13位 ・朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』(11/13予約、副本?、予約500) <カートで待機中>・N・ネフスキー著『月と不死』・グレタたったひとりのストライキ・カズオ・イシグロ『夜想曲集』<予約候補>・テレビプロデューサーひそひそ日記・鴨志田譲×西原理恵子『アジアパー伝』:図書館未収蔵・ジョージ・ミーガン『世界最長の徒歩旅行』:図書館未収蔵・伊予原新『藍を継ぐ海』・ジェイムズ・ジョイス『フィネガンズ・ウェイク』・ケン・リュウ『草を結びて環を衡えん』:図書館未収蔵・九段理恵『東京都道場塔』:図書館未収蔵・外山滋比古『思考の整理学』・ガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』・街道をゆく「モンゴル紀行」「南蛮のみち」・畑正憲『どんべえ物語』:図書館未収蔵・ヤマザキマリ『水木しげる厳選集 異』:図書館未収蔵・書いてはいけない日本経済墜落の真相:図書館未収蔵・金水敏『よくわかる日本語学』・和田秀樹『70歳が老化の分かれ道』・世界はなぜ日本カルチャーに熱狂するのか:図書館未収蔵・過疎ビジネス・小川洋子『海』 <予約分受取:6/19以降> ・原爆裁判(9/11予約、6/19受取)・闇の中国語入門(4/13予約、6/19受取) ・官僚国家 日本の闇(10/28予約、7/03受取)・猫社会学、はじめます(12/17予約、7/20受取) ・金原ひとみ「ナチュラルボーンチキン」(12/03予約、7/31受取)・就職氷河期世代(2/02予約、7/31受取)・音声と写真でよみがえる昭和 戦前編(9/10予約、10/30受取)・山と獣と肉と皮(10/28予約、10/30受取) **********************************************************************【宙わたる教室】 伊与原新著、文藝春秋、2023年刊<「BOOK」データベース>より東京・新宿にある都立高校の定時制に集った、さまざまな事情を抱えた生徒たち。彼らは「科学部」を結成し、「火星のクレーター」を再現する実験を始めた。煌々と明かりが灯った夜の教室で、小さな奇跡が起きるー。<読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(12/28予約、副本1、予約388)>rakuten宙わたる教室【日ソ戦争】 麻田雅文著、中央公論新社、2024年刊<「BOOK」データベース>より日ソ戦争とは、1945年8月8日から9月上旬まで満洲・朝鮮半島・南樺太・千島列島で行われた第2次世界大戦最後の全面戦争である。短期間ながら両軍の参加兵力は200万人を超え、玉音放送後に戦闘が始まる地域もあり、戦後を見据えた戦争だった。これまでソ連の中立条約破棄、非人道的な戦闘など断片的には知られてきたが、本書は新史料を駆使し、米国のソ連への参戦要請から各地での戦闘の実態、終戦までの全貌を描く。<読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(1/16予約、副本?、予約124)>rakuten日ソ戦争【天気でよみとく名画】長谷部愛著、中央公論新社、2024年刊<出版社>より「悪魔」の正体は局地風(ゴッホ“星月夜”)、描かれた雲から降水確率もわかる(フェルメール“デルフト眺望”)、天気の表現でわかる作家の出身地などなど、古今東西の名画やマンガを天気という視点で見直すと、意外な発見に満ちている。画家たちの観察眼は気象予報士よりも凄いかも!?さらに、同じ地域でも時代の異なる作品を比較することで、温暖化などの変化に気づくことだってできる。現役気象予報士による美大の人気講義を再現。<読む前の大使寸評>追って記入。<図書館予約:(3/22予約、副本?、予約29)>rakuten天気でよみとく名画【潤日: 日本へ大脱出する中国人富裕層を追う】 舛友雄大著、東洋経済新報社、2025年間<「BOOK」データベース>より「潤」は、最近中国で流行っている言葉で、さまざまな理由からより良い暮らしを求めて中国を脱出する人々を指す。もともと「儲ける」という意味だが、中国語のローマ字表記であるピンインでRunと書くことから、英語の「run(逃げる)」とダブルミーニングになっている。「潤日」コミュニティー、多くの日本人が知らぬ間に、中国や日本、そして世界の変化に応じる形で急速に存在感を増しつつある。この全く新しいタイプの中国人移民たちをつぶさに訪ねて耳を傾けると、その新規性や奥深さを痛切に感じるとともに、日本の政治、経済、社会に見逃せないほどの大きなインパクトをもたらしつつある現状が見えてきた。 <読む前の大使寸評>追って記入。<図書館予約:(6/20予約、副本?、予約159)>rakuten潤日: 日本へ大脱出する中国人富裕層を追う(中略)【「国境なき医師団」をそれでも見に行く】いとうせいこう著、 講談社 、2025年刊<「BOOK」データベース>より世界最大の難民キャンプで、作家が出会った「もう一つの戦争」。希望なき世界でたたかう仲間たちを描く、大反響ルポルタージュ!【目次】序章 戦争について/第1章 ロヒンギャ難民キャンプへ/第2章 武装したギャングスタの暗躍/第3章 世界のマイナスが詰まったキャンプ/第4章 高潔で若い人々/第5章 井戸工事とキャンプ最大の病院/第6章 故郷を失った者たちは歌う/「国境なき医師団」インタビュー「故郷を失った人たちの声を聞く」/藤原辰史さんに聞く「歴史の傷と向き合うために」<読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(8/21予約、副本3、予約23)>rakuten「国境なき医師団」をそれでも見に行く 【女の国会】新川帆立著、幻冬舎 、2024年刊<「BOOK」データベース>より野党第一党の高月馨は窮地に追い込まれた。敵対関係にありつつも、ある法案については共闘関係にあった与党議員・朝沼侑子が自殺したのだ。「自分の派閥のトップも説得できていなかったの?法案を通すつもり、本当にあったの?」死の前日の朝沼への叱責が彼女を追い詰めたのではないかと批判が集まり、謝罪と国対副委員長の辞任を迫られてしまう。だが、長年ライバル関係を築いてきた高月には朝沼の死がどうも解せない。朝沼の婚約者で政界のプリンス・三好顕太郎に直談判し、共に死の真相を調べることにー。 <読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(9/04予約、副本?、予約?)>rakuten女の国会 【昭和的】.webp画像につき開示できず関川夏央著、春陽堂書店、2025年刊<「BOOK」データベース>より時は過ぎた。「昭和的センス」から逃れられない、時代遅れの著者のささやかな抵抗。辛口にして味わい深い珠玉のエッセイ集。【目次】第一章(山田風太郎の長寿祝い/ヤクザ映画と三島由紀夫/『まんだら屋の良太』回想 ほか)/第二章(『天国と地獄』の撮影/世界人口が二十億人だった頃/「猫の手」たちの一九七〇年代 ほか)/第三章(『秋刀魚の味』に映されたプロ野球/人生はジュークボックス/「火星土地分譲予約受付証」 ほか)<読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(9/26予約、副本?、予約?)>rakuten昭和的 【十五年戦争小史】江口圭一著、筑摩書房、2020年刊<出版社>より戦争は、誰によっておこされ、どのように展開したか 。本書では、1931年の柳条湖事件の謀略に始まり、45年ポツダム宣言受諾と降伏文書調印によって終わった一連の戦争を「十五年戦争」と呼び、その曲折に満ちた過程と全体像を克明に描く。 <読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(10/16予約、副本?、予約?)>chikumashobo十五年戦争小史 【広告の昭和】竹内幸恵著、青土社、2025年刊<「BOOK」データベース>より60秒に凝縮された、知られざる白熱の群像劇。図版多数。戦前、国家メディア戦略に加担した「動く広告」。それは戦後になって一転、新しいメディアであるテレビに舞台をうつし、昭和の前衛を牛耳ると同時に“普通の人々”の心をも掴んでいく。制作したのは時代を先駆けるランナーたち…かれらは広告だからこそ、既成のもとにとらわれない冒険ができた。広告の視座から激動の昭和を問い直す、唯一無二の試み。 <読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(10/21予約、副本?、予約11)>rakuten広告の昭和 【山田洋次が見てきた日本】 .webp画像につき開示できず クロード ルブラン 著、大月書店 、2024年刊<JPRO>よりフランスで山田洋次作品を普及するジャーナリストが監督の懐深くに飛び込み、大胆かつ細やかに著した評伝の決定版。旧満州での生立ち、『こんにちは、母さん』まで全90作品の魅力、作品が映し出す日本社会論など、ファン必携。 <読む前の大使寸評>追って記入 <図書館予約:(11/05予約、副本?、予約12)>rakuten山田洋次が見てきた日本 【イン・ザ・メガチャーチ】.webp画像につき開示できず 朝井リョウ著、日本経済新聞出版 、2025年刊<「BOOK」データベース>より久保田慶彦(47)レコード会社勤務。とある能力を買われ、アイドルグループ運営に参画することに。武藤澄香(19)留学を志す大学生。内向的な気質に悩むうち、一人のアイドルに出会う。隈川絢子(35)契約社員。舞台俳優を熱烈に応援中だが、ある報道で状況が一変する。ファンダム経済を築く者、のめり込む者、のめり込んでいた者…三者三様の視点で浮かび上がる、人間の心を動かす“物語”の功罪。 <読む前の大使寸評>追って記入 <図書館予約:(11/13予約、副本?、予約504) >rakutenイン・ザ・メガチャーチ 図書館予約の運用にも慣れて、速攻で入手するコツも何となくつかんだと思うのだ♪・朝日書評欄で探すとしたら、3ヶ月前掲載くらいのモノが狙い目かも。・専門的すぎるほどのモノは、予約0となっていることが多い。・受取館に収蔵しているモノは、移送する手間が省けるので早くなるだろう。・本屋の店頭に出た直後の新刊本・デジタル朝日「好書好日」でめぼしい著作を探す・神戸市図書館の予約順位は毎週火曜日(午前1時~3時) に更新されます。・Kindle版を購入すれば、その本の全て読めるのだが、紙の本から書き写す手間が好きなわけでおます。予約分受取目録R26好書好日トップ図書館情報ネットワーク 蔵書検索

2025.11.21

コメント(0)

-

『ロシアを決して信じるな』2

図書館で『ロシアを決して信じるな』という新書を、手にしたのです。ウクライナに侵攻して、今では圧倒的な物量の差を見せつけているロシアであるが、この世界の大迷惑で、日本の仮想敵でもあるロシアについて認識を深めようではないか・・・ということでチョイスしたのです。(以前に書いていて出しそびれていた記事であるが、中国と「存立危機事態」になってきつつあるのでUPするものです)*********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【ロシアを決して信じるな】 中村逸郎著、新潮社、2021年刊 <「BOOK」データベース>より北方領土は返ってこない。ロシア人は狡猾で、約束は禁物だー著者はこう語る。長年、かの国に渡り、多くの知己をもつ研究者にそこまで思わせるロシアとは、一体、どんな国なのか。誤作動で発射をまぬがれた核ミサイル。日常の出来事となった反体制者の暗殺。世界最悪の飲酒大国。悪魔への奇妙な共感。消えない「プーチン偽者」説。さもしい都市モスクワ…現地を旅し、不条理に絶望し、怒り、戸惑い、ときに嗤いつつ描く、新しいロシア論。 <読む前の大使寸評>ウクライナに侵攻して、今では圧倒的な物量の差を見せつけているロシアであるが、この世界の大迷惑で、日本の仮想敵でもあるロシアについて認識を深めようではないか・・・ということでチョイスしたのです。 rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/16608192/">ロシアを決して信じるな</a></td></tr></tbody></table>「第一章 暗殺社会ロシア」に核戦争の危機(?)が語られているので、見てみましょう。<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">p23~27 <font color="brown"><毒を盛られた></font>「ゥォー・・・、ゥォー・・・」といううめき声が響く。 「アレクセーイ、飲むんだ・・・、アレクセーイ、息をしろ」 ロシアで第二位の規模を誇る「S7航空」の乗客たちに戦慄が走った。機体は丸ごと黄緑に塗装されており、所々に旅行客やビジネス客のイラストが浮き上がるように描かれている。斬新なデザインとして注目されている機体の中で、いったいなにが起こったのか。 機内の様子を映し出すユーチューブの動画では、ロシア反政府活動家のアレクセーイ・ナヴァーリヌィー氏が発したと思われる二度ばかりの「うめき声」が響き渡っている。 2020年8月20日、西シベリアのトームスク発モスクワ行きの S7航空2614便、現地時間で午前7時55分発の飛行機に搭乗したナヴァーリヌィー氏は、離陸から20分後、「気分が悪く」なった。BBCモスクワ支局のニュースサイトなどによれば、トイレに駆け込んだ直後、意識不明の重体に陥ったようだ。 同伴していた広報担当の女性秘書キーラ・ヤールミィシュ氏の証言では、「かれは客室乗務員が差し出した水を断り、機体後方のトイレに駆け込んだ」。そして乗客がBBCモスクワ支局に知らせた話によれば、「かれは8時30分から50分までトイレに閉じこもり、順番を待つ乗客の列が通路にできた」という。 秘書ヤールミィシュ氏は、「どの時点でかれが意識を失ったかわからない」と困惑する。BBCモスクワ支局の報道では、ナヴァーリヌィー氏がトイレから出て来て10分後のこと。男性乗客は「ちょうど9時だったと思います。『乗客のなかに医者はいますか。すぐにサポートしてください』と大声の緊急放送が流れた」と振り返っている。でも、医師が搭乗しておらず、1時間後に西シベリアのオームスク市の空港に緊急着陸した。ナヴァーリヌィー氏は後部座席に横たわり、ずっと客室乗務員が看護していたようである。 (中略) すぐにオームスク市立第一救命救急病院に緊急搬送され、集中治療室で人工呼吸器がつけられた。ナヴァーリヌィー氏の女性秘書は、トームスク空港内のカフェーで飲み物に毒物が混ぜられた可能性を指摘し、「朝からほかの飲み物はなにも口にしていない」と訴えた。 ナヴァーリヌィー氏は、プーチン政権を批判する急先鋒としてロシア国内でもっとも著名な活動家である。 ロシアの民間世論調査団体「レヴァダ・センター」が2020年4月に実施した世論調査によれば、 ナヴァーリヌィー氏を「自分たちのヒーロー」と考える回答者はプーチン氏についで多かった。 年齢別では、40歳~54歳の回答者でトップにおどり出た。社会経済活動を支える世代に人気が高いのは、なぜなのか。 歴史的な要因が大きい。かれらは青春時代を、1980年代半ばからのソ連しゃかいの変革期(ゴルバチョフ政権下のペレストロイカ)に過ごした。この改革の過程で、ソ連共産党が消滅し、1991年末にソ連邦が崩壊した。その前の1989年11月には、ベルリンの壁の崩壊に象徴される米ソ冷戦終結という歴史の大転換に立ち合った。 これらの変革は新生ロシアに結実するものの、まさに動乱の時代を1990年代末まで生きた。現在の中年層はいまや2000年以降、20年間も最高指導者に君臨するプーチン大統領さえ、安泰ではないことをよく知っているのである。というよりも、歴史は動くことを身をもって知っている世代なのだ。 対照的なのは、20代~30代のプーチンの時代に育った若い世代と60代以上のソ連時代を過ごした年配者である。政治の安定化を最優先に考え、既存の秩序のなかに幸せを見いだす志向が強い。 補足すれば、2014年にウクライナ領であったクリミア半島を、ロシアがいわば強制的に併合して以降、プーチン氏は80%近い信頼感を維持してきたが、先の世論調査結果では28%に急落している。</TD></TR></TABLE><a href="https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202507230000/">『ロシアを決して信じるな』1</a>:核戦争の危機(?)

2025.11.20

コメント(0)

-

『韓国の行動原理』2

図書館で『韓国の行動原理』という本を、手にしたのです。著者は東大文学部ドイツ文学科卒業後に電通勤務を経て、韓国ソウル大哲学科で単位取得、専門は東アジア哲学とのこと。この経歴が興味深いのでチョイスした次第です。*********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50"> 【韓国の行動原理】 小倉紀蔵著、PHP研究所、2021年刊<「BOOK」データベース>より日韓請求権協定に関わる報道に接して、韓国人の法意識に疑問を持つ人は少なくない。著者は韓国は法よりも道徳にこだわる国だと説く。朱子学の影響で、韓国では道徳は敵を叩き潰すための武器になっている。また、韓国の前近代が王朝であり、日本の前近代が封建社会であったことの違いも大きいといえる。ただし韓国の法曹的能力は日本よりも高く、「法を軽視する韓国の民主主義はレベルが低い」と考えるのは危険である。さらに著者は韓国を国家と思わず、一つの「運動団体」と捉えたほうがよいと論じる。韓国の実像を知るための視座が得られる一冊。 <読む前の大使寸評>著者は東大文学部ドイツ文学科卒業後に電通勤務を経て、韓国ソウル大哲学科で単位取得、専門は東アジア哲学とのこと。この経歴が興味深いのです。rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/16803435/">韓国の行動原理</a></td></tr></tbody></table>「運動団体」としての韓国が語られているので、見てみましょう。</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height=”50”>p152~154<font color="brown"><韓国とは「運動団体」である></font> そもそも朝鮮半島には、ふたつの国家がある。このふたつとも別々に国連に加盟しているので、一応、朝鮮半島には互いに排他的なふたつの国家があるといってよいであろう。だがこのふたつの国家が1991年に国連に加盟するまえは、それぞれが堂々と「自分たちの領土は朝鮮半島全体」と言い張っていた。いまはかつてのようには強く主張しないが、朝鮮半島におけるふたつの国家の主権の関係性はかなり複雑である。 朝鮮王朝、大韓帝国まではひとつの国家だったが、それがふたつの国家に分かれている。そして1950年に始まった朝鮮戦争はいなだ休戦状態のままだ。北朝鮮の独裁的な体制における自由と民主の欠如は当然のことだが、韓国にもかつての日本の治安維持法のような国家保安法という悪法がある。 1948年に大韓民国が成立してから現在までの歴史を知っている者なら、この国が尋常ならざる変革につぐ変革をやりとうしてきて、いまに至っていることがわかる。これほどの変革の連続は、日本のように社会の安定性に最大の価値を置く国家とは根本的にまったく異なる国家だからこそできたことである。 憲法や法の「重み」が日本とまったく異なるのも、当然である。国家自体が軽く、銃なんで、変化による摩擦やレジリエンスがある。国家自体が必要以上に鈍重で、かちこちに固まっており、変化への恐怖心に支配されている日本とは根本的に異なるのだ。 韓国は、日本人が常識的に「これが国家だ」とイメージするような国家ではないのだ。韓国を国家だとは思わないほうがよいのである。「国家なき運動団体」だと考えたほうがむしろよい。 韓国だけではない。北朝鮮も中国も台湾も、正常な国家ではない。「これから正常な国家になるために運動している中途半端な状態の国家」なのである。</TD></TR></TABLE><a href="https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202511170000/">『韓国の行動原理』1</a>

2025.11.19

コメント(0)

-

『東インド会社とアジアの海賊』(復刻2)

高市首相の台湾有事に対する発言に中共政府は切れてしまい、関係修復に今後数ヶ月を要するとの予想が報じられていますね。この際『東インド会社とアジアの海賊』という本を復刻して読み直してみようと思ったのです。清朝末期のウロということで、少し似ていると思った次第ですが.*********************************************************東インド会社、アヘン戦争、アジアの海賊といえば、私のツボでもあるわけで・・・以下のとおり復刻して読んでみようと思い立ったのです。*********************************************************図書館で『東インド会社とアジアの海賊』という本を、手にしたのです。ぱらぱらとめくると、アジアの海賊、国姓爺、アヘン戦争とか興味深い史実が見られます。要するに、清朝末期の列強の大陸侵食が興味深いのでおます。【東インド会社とアジアの海賊】東洋文庫編、勉誠出版、2015年刊<「BOOK」データベース>より誰が海賊だったのか?海賊の多様性を歴史から読み解く。17世紀初頭にヨーロッパで誕生した東インド会社とその海上覇権の確立にあたって大きな障壁となった現地の海賊たち。両者は善と悪という単純な図式では表せない関係にあった。東インド会社もまた海賊であったー。東インド会社と海賊の攻防と、活動の実態を明らかにする。<読む前の大使寸評>ぱらぱらとめくると、アジアの海賊、国姓爺、アヘン戦争とか興味深い史実が見られます。要するに、清朝末期の列強の大陸侵食が興味深いのでおます。rakuten東インド会社とアジアの海賊英メネシス号の中国兵船砲撃アヘン戦争と清朝水師のあたりを、見てみましょう。p280~282<清朝に雇われたイギリス海軍>■清朝の海上支配の動揺とアヘン戦争 清朝の海上支配の崩壊は貿易と治安の両方面から進んだ。周知のように、18世紀末以降、世界的に貿易は拡大し、中国においても、イギリス向け茶貿易の発展により、広州貿易は急速に拡大した。ところが、この広州貿易の発展に仲介業者が対応できずに倒産するなかで、仲介業者以外の商人たちが貿易に参入し、貿易管理制度は動揺を始めた。 一方で、中国の対欧米貿易の中心となっていたイギリスにおいても、貿易の拡大の中でイギリス東インド会社以外の商人、アジア間貿易をになう地方貿易商人が成長し、彼らの批判もあって東インド会社の貿易独占権は失われていった。そして1834年には中国貿易の独占権を失うことになる。中国における東インド会社の時代は終わったのである。こうして中英双方で既存の貿易制度は変更を迫られていた。 治安の問題についてみると、18世紀末~19世紀初頭にかけて、いわゆる「嘉慶海寇」と呼ばれる海賊活動の活性化が、中国東南沿海においてみられた。清朝水師にこれを十分に鎮圧できる能力はなく、海賊を投降させて水師として雇用する招撫や、ポルトガルの軍事力利用など、様々な手法でどうにかこれを沈静化させた。 嘉慶海寇の沈静化の背景には、アヘン貿易の発達があるだろう。東インド会社がインドにおいて専売したアヘンを広州周辺に大量に持ち込んだのは地方貿易商人であるが、広州周辺でこれを入手していったのは沿海の広東人・福建人である。かれらの多くが漁業・海運関係者であり、もともと海賊であった者も多い。実際、アヘン運搬船は清朝水師が手を出せないほど重武装している場合もあった。 沿海の人々にとって、小型船を襲撃する海賊稼業よりも、アヘン貿易はより大きな利益があったであろう。このアヘン貿易の拡大によって銀が流出したことは、清朝財政に大きな影響を与えたため、清朝は真剣にこれを取り締まろうとした。しかし、貿易管理を仲介業者に依存していたために、中国人側の行為を取り締まることができず、結局外国人商人のアアヘンを没収い、それがアヘン戦争の契機となる。 1840年に始まったアヘン戦争であるが、戦争そのものは、軍事技術の格差だけでなく、清朝側の戦術の拙劣さもあり、清朝側の一方的な敗戦に終った。なかでも、東インド会社海軍の汽走砲艦メネシス号の活動はめざましいものがあり、先述の挿絵もメネシス号の活躍を示している。ただし、中国に派遣されたイギリス艦隊の大半は帆船であり、また老旧艦であった。そもそもイギリス海軍の主力は本国防衛と地中海方面への対応のためヨーロッパ海域に展開していたのである。もっとも、清朝相手ならばこの程度の海軍力で十分であるとイギリスは判断したのであろう。 実際、対外戦争を経験したことのない清朝水師は大打撃を受けた。イギリス艦隊は沿海の広範な地域に展開したが、戦場となったのは広州周辺から、福建(〇門)、浙江(舟山、寧波付近)、江蘇(乍浦、上海、鎮江)で、いずれも海上・水上交通の要衝であった。このうち広州周辺の戦闘で清朝側は戦闘ジャンクを少なくとも数十隻を失い、〇門では40余隻の戦闘ジャンクが破壊された。 これによって、広東・福建の水師は海上警備能力を失い、清朝の海上支配はここに完全に崩壊した。そうした中で、海賊活動も活性化し、清朝に代わってイギリス海軍がその掃討にあたるという事態も生じていた。清朝が無償でイギリス海軍にアウト・ソーシングしていたような状況が皮肉です。なお、イギリス向け茶貿易については、『紅茶スパイ』7という本が面白いのでお奨めです。『東インド会社とアジアの海賊』1:東インド会社の特徴や商品『東インド会社とアジアの海賊』2:徽州海商と後期倭寇『東インド会社とアジアの海賊』3:ポルトガル人や後期倭寇の海賊行為『東インド会社とアジアの海賊』4:オランダ東インド会社の登場『東インド会社とアジアの海賊』5:オランダ東インド会社のダークサイド『東インド会社とアジアの海賊』6:清朝水師と海賊の関係『東インド会社とアジアの海賊』7:アヘン戦争と清朝水師*********************************************************■2024.05.25『東インド会社とアジアの海賊』(復刻)

2025.11.18

コメント(0)

-

『韓国の行動原理』1

図書館で『韓国の行動原理』という本を、手にしたのです。著者は東大文学部ドイツ文学科卒業後に電通勤務を経て、韓国ソウル大哲学科で単位取得、専門は東アジア哲学とのこと。この経歴が興味深いのでチョイスした次第です。*********************************************************</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height="50">【韓国の行動原理】 小倉紀蔵著、PHP研究所、2021年刊<「BOOK」データベース>より日韓請求権協定に関わる報道に接して、韓国人の法意識に疑問を持つ人は少なくない。著者は韓国は法よりも道徳にこだわる国だと説く。朱子学の影響で、韓国では道徳は敵を叩き潰すための武器になっている。また、韓国の前近代が王朝であり、日本の前近代が封建社会であったことの違いも大きいといえる。ただし韓国の法曹的能力は日本よりも高く、「法を軽視する韓国の民主主義はレベルが低い」と考えるのは危険である。さらに著者は韓国を国家と思わず、一つの「運動団体」と捉えたほうがよいと論じる。韓国の実像を知るための視座が得られる一冊。<読む前の大使寸評>著者は東大文学部ドイツ文学科卒業後に電通勤務を経て、韓国ソウル大哲学科で単位取得、専門は東アジア哲学とのこと。この経歴が興味深いのです。rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/16803435/">韓国の行動原理</a></td></tr></tbody></table>日韓のニヒリズムが語られているので、見てみましょう。</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height="50">p147~152<font color="brown"><韓国のニヒリズム></font>日本人の多くは、韓国の国家としてのふるまいに対して、反感や違和感を持っているにちがいない。それは、当然のことだ。 2005年に山野車輪の『マンガ嫌韓流』(晋遊舎)が刊行されたころから、日本のなかで「嫌韓」という現象が顕著になった。だがわたしの体感でいうと、非常に多くの日本人が「嫌韓」感情を持つようになったのは、2012年のことだった。 この年に当時の李明博・韓国大統領が突然竹島に上陸し、さらに「天皇が訪韓したいのだったら、独立運動家の子孫に謝罪せよ」という発言をしたのが大きかった。わたしのまわりのおおくの韓国文化ファンたちが、このときから一気に嫌韓的な感情を持つようになった。それは実にすさまじい転向だった。 2013年に就任したばかりの朴槿恵大統領が、韓国外交の優先順位は「米国、中国、日本」の順だといういわずもがなの信じられない発言をした。先進国の首脳には次々と「告げ口外交」をし、「加害者と被害者の関係は千年経っても変わらない」と演説した。 2015年の暮れには慰安婦問題に関する歴史的な「日韓合意」が発表されたが、その後の韓国社会はこれに反対する市民運動団体の理不尽な主張に支配され、文在寅政権はこの合意を反故にするなど、政府間の国際的合意をいとも簡単に踏みにじった。 2018年には韓国の大法院(最高裁判所)が、元徴用工への慰謝料を日本企業が払うべきだという判決を出した。 2021年1月には、慰安婦問題に関してソウル地裁が日本政府に賠償命令をする判決を出した。その後4月の別の裁判の判決では「主権免除」の理由により訴えが退けられたが、そんなことで納得する日本人ではない。 もうすでに、韓国に対して「なにかを信頼して」「壊れた関係を誠実に修復しようと」努力しようなどいうメンタリティは、日本時にはなくなってしまったと見てよい。韓国という国とは、関われば関わるほど裏切られる、という認識が、日本のなかでほぼかたまってしまったといってよい。 わたしは立場として「親韓派」なのだが、多くの日本人が右のような諦念と嫌悪と反感を韓国に対して持ってしまっていることも、よく理解できる。「韓国は正しい。日本は悪く、間違っている」というような思考停止の呪文を唱えるような「従韓派」ではわたしはない。 しかし安全保障や経済の側面では、韓国と決裂するという選択肢はありえないのだし、もっと文明論的にいうなら、米国と中国が文明的な対立構造に突入しつつあるいま、日本が協力すべき相手としては韓国以外ありえないのである。 ここで、おおいなる発想の転換をする必要がある。 つまり、たしかに韓国は、きちんとした国家としてはあるまじきふるまいをしているのだが、「ではそもそも韓国とは国家なのか」と考えてみる必要があるのだ。 韓国がちゃんとした国家である、という前提で韓国を見るから、ちゃんとした国家としてのふるまいをしない韓国に対して腹を立てたり蔑視したりしてしまうわけだ。 しかし、そもそも韓国とはちゃんとした国家なのだろうか。 そうではない、と考えてみることから始めてみてはどうだろう。</TD></TR></TABLE>

2025.11.17

コメント(0)

-

図書館予約の軌跡448

『朝日デジタルの書評から』フォームや『読みたい本』フォームを作っているのだが、これを市図書館の予約に利用しようと、思い立ったのです。これまでの予約内容と予約候補は以下のとおりです。<予約中>・宙かける教室(12/28予約、副本1、予約388)現在44位・麻田雅文『日ソ戦争』(1/16予約、副本?、予約124)現在10位・天気でよみとく名画(3/22予約、副本?、予約29)現在7位・潤日: 日本へ大脱出する中国人富裕層を追う(6/20予約、副本?、予約153)現在102位・3ヵ月でマスターする江戸時代(7/04予約、副本1、予約10)現在4位・王谷晶『ババヤガの夜』(8/01予約、副本?、予約47)現在13位・エマニュエル・トッド『西洋の敗北』(8/01予約、副本14、予約288)現在198位・「国境なき医師団」をそれでも見に行く(8/21予約、副本3、予約21)現在7位・新川帆立『女の国会』(9/04予約、副本?、予約?)現在213位 ・関川夏央『昭和的』(9/26予約、副本?、予約?)現在17位 ・『介護未満の父に起きたこと』(10/2予約、副本3、予約142)現在127位 ・十五年戦争小史(10/16予約、副本?、予約?) 現在25位 ・竹内幸恵『広告の昭和』(10/21予約、副本?、予約11) 現在9位 ・『山田洋次が見てきた日本』(11/05予約、副本?、予約12) 現在13位 ・朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』(11/13予約、副本?、予約500) <カートで待機中>・N・ネフスキー著『月と不死』・グレタたったひとりのストライキ・カズオ・イシグロ『夜想曲集』<予約候補>・テレビプロデューサーひそひそ日記・鴨志田譲×西原理恵子『アジアパー伝』:図書館未収蔵・ジョージ・ミーガン『世界最長の徒歩旅行』:図書館未収蔵・伊予原新『藍を継ぐ海』・ジェイムズ・ジョイス『フィネガンズ・ウェイク』・ケン・リュウ『草を結びて環を衡えん』:図書館未収蔵・九段理恵『東京都道場塔』:図書館未収蔵・外山滋比古『思考の整理学』・ガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』・街道をゆく「モンゴル紀行」「南蛮のみち」・畑正憲『どんべえ物語』:図書館未収蔵・ヤマザキマリ『水木しげる厳選集 異』:図書館未収蔵・書いてはいけない日本経済墜落の真相:図書館未収蔵・金水敏『よくわかる日本語学』・和田秀樹『70歳が老化の分かれ道』・世界はなぜ日本カルチャーに熱狂するのか:図書館未収蔵 <予約分受取:6/19以降> ・原爆裁判(9/11予約、6/19受取)・闇の中国語入門(4/13予約、6/19受取) ・官僚国家 日本の闇(10/28予約、7/03受取)・猫社会学、はじめます(12/17予約、7/20受取) ・金原ひとみ「ナチュラルボーンチキン」(12/03予約、7/31受取)・就職氷河期世代(2/02予約、7/31受取)・音声と写真でよみがえる昭和 戦前編(9/10予約、10/30受取)・山と獣と肉と皮(10/28予約、10/30受取) **********************************************************************【宙わたる教室】伊与原新著、文藝春秋、2023年刊<「BOOK」データベース>より東京・新宿にある都立高校の定時制に集った、さまざまな事情を抱えた生徒たち。彼らは「科学部」を結成し、「火星のクレーター」を再現する実験を始めた。煌々と明かりが灯った夜の教室で、小さな奇跡が起きるー。<読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(12/28予約、副本1、予約388)>rakuten宙わたる教室【日ソ戦争】 麻田雅文著、中央公論新社、2024年刊<「BOOK」データベース>より日ソ戦争とは、1945年8月8日から9月上旬まで満洲・朝鮮半島・南樺太・千島列島で行われた第2次世界大戦最後の全面戦争である。短期間ながら両軍の参加兵力は200万人を超え、玉音放送後に戦闘が始まる地域もあり、戦後を見据えた戦争だった。これまでソ連の中立条約破棄、非人道的な戦闘など断片的には知られてきたが、本書は新史料を駆使し、米国のソ連への参戦要請から各地での戦闘の実態、終戦までの全貌を描く。<読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(1/16予約、副本?、予約124)>rakuten日ソ戦争【天気でよみとく名画】長谷部愛著、中央公論新社、2024年刊<出版社>より「悪魔」の正体は局地風(ゴッホ“星月夜”)、描かれた雲から降水確率もわかる(フェルメール“デルフト眺望”)、天気の表現でわかる作家の出身地などなど、古今東西の名画やマンガを天気という視点で見直すと、意外な発見に満ちている。画家たちの観察眼は気象予報士よりも凄いかも!?さらに、同じ地域でも時代の異なる作品を比較することで、温暖化などの変化に気づくことだってできる。現役気象予報士による美大の人気講義を再現。<読む前の大使寸評>追って記入。<図書館予約:(3/22予約、副本?、予約29)>rakuten天気でよみとく名画【潤日: 日本へ大脱出する中国人富裕層を追う】 舛友雄大著、東洋経済新報社、2025年間<「BOOK」データベース>より「潤」は、最近中国で流行っている言葉で、さまざまな理由からより良い暮らしを求めて中国を脱出する人々を指す。もともと「儲ける」という意味だが、中国語のローマ字表記であるピンインでRunと書くことから、英語の「run(逃げる)」とダブルミーニングになっている。「潤日」コミュニティー、多くの日本人が知らぬ間に、中国や日本、そして世界の変化に応じる形で急速に存在感を増しつつある。この全く新しいタイプの中国人移民たちをつぶさに訪ねて耳を傾けると、その新規性や奥深さを痛切に感じるとともに、日本の政治、経済、社会に見逃せないほどの大きなインパクトをもたらしつつある現状が見えてきた。 <読む前の大使寸評>追って記入。<図書館予約:(6/20予約、副本?、予約159)>rakuten潤日: 日本へ大脱出する中国人富裕層を追う(中略)【「国境なき医師団」をそれでも見に行く】いとうせいこう著、 講談社 、2025年刊<「BOOK」データベース>より世界最大の難民キャンプで、作家が出会った「もう一つの戦争」。希望なき世界でたたかう仲間たちを描く、大反響ルポルタージュ!【目次】序章 戦争について/第1章 ロヒンギャ難民キャンプへ/第2章 武装したギャングスタの暗躍/第3章 世界のマイナスが詰まったキャンプ/第4章 高潔で若い人々/第5章 井戸工事とキャンプ最大の病院/第6章 故郷を失った者たちは歌う/「国境なき医師団」インタビュー「故郷を失った人たちの声を聞く」/藤原辰史さんに聞く「歴史の傷と向き合うために」<読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(8/21予約、副本3、予約23)>rakuten「国境なき医師団」をそれでも見に行く【女の国会】新川帆立著、幻冬舎 、2024年刊<「BOOK」データベース>より野党第一党の高月馨は窮地に追い込まれた。敵対関係にありつつも、ある法案については共闘関係にあった与党議員・朝沼侑子が自殺したのだ。「自分の派閥のトップも説得できていなかったの?法案を通すつもり、本当にあったの?」死の前日の朝沼への叱責が彼女を追い詰めたのではないかと批判が集まり、謝罪と国対副委員長の辞任を迫られてしまう。だが、長年ライバル関係を築いてきた高月には朝沼の死がどうも解せない。朝沼の婚約者で政界のプリンス・三好顕太郎に直談判し、共に死の真相を調べることにー。 <読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(9/04予約、副本?、予約?)>rakuten女の国会【昭和的】.webp画像につき開示できず関川夏央著、春陽堂書店、2025年刊<「BOOK」データベース>より時は過ぎた。「昭和的センス」から逃れられない、時代遅れの著者のささやかな抵抗。辛口にして味わい深い珠玉のエッセイ集。【目次】第一章(山田風太郎の長寿祝い/ヤクザ映画と三島由紀夫/『まんだら屋の良太』回想 ほか)/第二章(『天国と地獄』の撮影/世界人口が二十億人だった頃/「猫の手」たちの一九七〇年代 ほか)/第三章(『秋刀魚の味』に映されたプロ野球/人生はジュークボックス/「火星土地分譲予約受付証」 ほか)<読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(9/26予約、副本?、予約?)>rakuten昭和的【十五年戦争小史】江口圭一著、筑摩書房、2020年刊<出版社>より戦争は、誰によっておこされ、どのように展開したか 。本書では、1931年の柳条湖事件の謀略に始まり、45年ポツダム宣言受諾と降伏文書調印によって終わった一連の戦争を「十五年戦争」と呼び、その曲折に満ちた過程と全体像を克明に描く。 <読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(10/16予約、副本?、予約?)>chikumashobo十五年戦争小史【広告の昭和】竹内幸恵著、青土社、2025年刊<「BOOK」データベース>より60秒に凝縮された、知られざる白熱の群像劇。図版多数。戦前、国家メディア戦略に加担した「動く広告」。それは戦後になって一転、新しいメディアであるテレビに舞台をうつし、昭和の前衛を牛耳ると同時に“普通の人々”の心をも掴んでいく。制作したのは時代を先駆けるランナーたち…かれらは広告だからこそ、既成のもとにとらわれない冒険ができた。広告の視座から激動の昭和を問い直す、唯一無二の試み。 <読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(10/21予約、副本?、予約11)>rakuten広告の昭和【山田洋次が見てきた日本】.webp画像につき開示できず クロード ルブラン 著、大月書店 、2024年刊<JPRO>よりフランスで山田洋次作品を普及するジャーナリストが監督の懐深くに飛び込み、大胆かつ細やかに著した評伝の決定版。旧満州での生立ち、『こんにちは、母さん』まで全90作品の魅力、作品が映し出す日本社会論など、ファン必携。 <読む前の大使寸評>追って記入 <図書館予約:(11/05予約、副本?、予約12)>rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/17939642/">山田洋次が見てきた日本</a></td></tr></tbody></table> 【イン・ザ・メガチャーチ】.webp画像につき開示できず 朝井リョウ著、日本経済新聞出版 、2025年刊<「BOOK」データベース>より久保田慶彦(47)レコード会社勤務。とある能力を買われ、アイドルグループ運営に参画することに。武藤澄香(19)留学を志す大学生。内向的な気質に悩むうち、一人のアイドルに出会う。隈川絢子(35)契約社員。舞台俳優を熱烈に応援中だが、ある報道で状況が一変する。ファンダム経済を築く者、のめり込む者、のめり込んでいた者…三者三様の視点で浮かび上がる、人間の心を動かす“物語”の功罪。 <読む前の大使寸評>追って記入 <図書館予約:(11/13予約、副本?、予約504) >rakutenイン・ザ・メガチャーチ図書館予約の運用にも慣れて、速攻で入手するコツも何となくつかんだと思うのだ♪・朝日書評欄で探すとしたら、3ヶ月前掲載くらいのモノが狙い目かも。・専門的すぎるほどのモノは、予約0となっていることが多い。・受取館に収蔵しているモノは、移送する手間が省けるので早くなるだろう。・本屋の店頭に出た直後の新刊本・デジタル朝日「好書好日」でめぼしい著作を探す・神戸市図書館の予約順位は毎週火曜日(午前1時~3時) に更新されます。・Kindle版を購入すれば、その本の全て読めるのだが、紙の本から書き写す手間が好きなわけでおます。予約分受取目録R26好書好日トップ図書館情報ネットワーク 蔵書検索

2025.11.16

コメント(0)

-

『にっぽんツバメ紀行』2

図書館で『にっぽんツバメ紀行』という本を、手にしたのです。バードウォッチングという程ではないが、ツバメがいつ渡来し、いつ南に帰っていくのかが興味深いのでチョイスした次第です。*********************************************************【にっぽんツバメ紀行】ポンプラボ編、カンゼン、2022年刊<JPRO>より春の訪れとともに人家近くに姿を現すツバメ。農作物を食したりする虫を捕らえる益鳥、軒先などで子育てをすることから福をもたらす縁起のいい鳥、といったイメージは時代により変化しつつも、日本各地で会える最も身近な渡り鳥として、古来愛されてきました。そんなツバメたちの世界を、写真家の宮本桂さんによる写真群で紹介した『にっぽんツバメ便りーツバメが来た日』。幅広い層の読者の方に親しんでいただいた同書に続くツバメビジュアルガイドブック第2弾をお届けします。 <読む前の大使寸評>バードウォッチングという程ではないが、ツバメがいつ渡来し、いつ南に帰っていくのかが興味深いので、その日取りを日記に記録したりしています。rakutenにっぽんツバメ紀行 ツバメの渡りのシーンに関心があるので、そのあたり(続き)を見てみましょう。P71~72<「渡り」研究の最新事情:長谷川克> 人間活動の影響は近年になって顕在化したものなので、ツバメたちにとっては「新しい環境」であり、漸新生から数千万年かけて培ってきたこれまでの対抗手段は役に立ちません。現代は彼らにとって苦難の時代であり、ヒト自身にとっても先行き不明な暗い時代になってきています。でも見方を変えれば、こうした新しい環境への対応を調べることで、渡りが環境によってどう変わり、それがどういった影響をツバメの生活全般に与え、その生活に組み込まれていくか、トータルで理解できるまたとない機会であるともいえます。 人間活動の影響というと負の側面に目がいってしまうことが多く、「人間活動=悪」で考えを止めてしまうことが多いのですが、結局のところ環境変化に応じて生物の進化や生態がどのように変わっていくかというと、ピュアな学問的な知見ももたらしてくれることになります。(中略) 現在のところ、ツバメの渡り研究はヨーロッパやアメリカなど、欧米で得られたものばかりで、残念ながら日本を含むアジア域からはまだほとんど報告がありません。昔から鳥類の研究は欧米のほうが盛んなので、これはある意味仕方のないことなのかもしれません。 でも、悲観することはないと思います。知り合いの日本の研究者でもジオロケーターその他の新手法を検討している人もいて、中国や韓国などアジア諸国でもすでに研究はスタートしています。これからアジア域の渡り行動や渡りに絡んだ進化・生態学的な現象の報告が増えていくことはまず間違いありません。 基本的に越冬地が大陸と接して続いているヨーロッパ(&アフリカ)や北アメリカ(&南アメリカ)と違って、日本を含む東アジアは越冬地(東南アジア)が海洋上に点在していますので、欧米の研究とはまた違った結果が得られると期待できます。 先述のユーラシア大陸の地域性を生かした研究のように、東アジアの地域性を活かした研究が今後展開されていくことになるはずです。(中略) 暗いニュースの多い今日この頃ですが、そうした知見が集まることでツバメ自身への関心も高まり、彼らの将来にもプラスに働くことが期待できます。『にっぽんツバメ紀行』1

2025.11.15

コメント(0)

-

『にっぽんツバメ紀行』1

図書館で『にっぽんツバメ紀行』という本を、手にしたのです。バードウォッチングという程ではないが、ツバメがいつ渡来し、いつ南に帰っていくのかが興味深いのでチョイスした次第です。*********************************************************【にっぽんツバメ紀行】ポンプラボ編、カンゼン、2022年刊<JPRO>より春の訪れとともに人家近くに姿を現すツバメ。農作物を食したりする虫を捕らえる益鳥、軒先などで子育てをすることから福をもたらす縁起のいい鳥、といったイメージは時代により変化しつつも、日本各地で会える最も身近な渡り鳥として、古来愛されてきました。そんなツバメたちの世界を、写真家の宮本桂さんによる写真群で紹介した『にっぽんツバメ便りーツバメが来た日』。幅広い層の読者の方に親しんでいただいた同書に続くツバメビジュアルガイドブック第2弾をお届けします。 <読む前の大使寸評>バードウォッチングという程ではないが、ツバメがいつ渡来し、いつ南に帰っていくのかが興味深いので、その日取りを日記に記録したりしています。rakutenにっぽんツバメ紀行 ツバメの渡りのシーンに関心があるので、そのあたりを見てみましょう。P68~69<「渡り」研究の最新事情:長谷川克> ひとくちに「渡り」の研究といっても、いろいろです。「どこに渡っていくのか」「どういったルートを使うのか」「いつ渡っていくのか」等々、多岐にわたります。足環を利用した従来渡り研究にはどうしても限界がありましたが、近年では鳥に付けられるジオロケーターなどの小型デバイス(最軽量はなんと0.3g!)の技術革新も進んでいます。 これによって、従来の渡り研究の基本だった「どこに渡っていくのか」というぎもんだけでなく、「どういったルートを使うのか」「いつ渡っていくのか」といった、単に始点と終点を知るだけではない「時系列」の情報がツバメのような小鳥からも得られるようになってきました。 越冬地でツバメをわざわざ捕獲したり、標識(足環)をチェックしたりしなくとも、最新デバイスから得られる情報を活用することで、繁殖地にいながらにして渡りの全工程を追えるようになってきたわけです。 例えば、越冬地への向かうときと繁殖地へ戻るときで全く違うルートを採用するツバメがいることや、繁殖地の気象条件が悪化したときにちょうどツバメが渡りを開始するといった報告もジオロケーターを使ったからこそ得られた知見です。「目視でも頑張ればわかるんじゃないか」と思う方もおられるかもしれませんが、ツバメのような素早い小鳥は容易に見失ってしまいますので、こうした機器なしでこれらの情報を得ることはほぼ不可能です(おまけに、ツバメは足が短いので、双眼鏡を使った足環チェックだけでもなかなか大変です)。 ジオロケーターなどから得られる情報に加えて、渡りの中継地や越冬地で羽毛に取り込まれた元素情報などを繁殖地で読み取ることもできます。これによって緯度経度情報だけでなく、どういった環境を利用しているのか、現地での栄養状態、降水量、金属汚染、陸地由来の餌で暮らしているのか、(カアゲロウやカワゲラといった)、水域由来の餌で暮らしているのか、といった中継地や越冬地の細かな様子まで明らかになりつつあります。複数の手法を組み合わせることで渡りを調べる手段も多角的になり、一度にたくさんの情報を得ることが可能になったといえます。

2025.11.15

コメント(0)

-

『紋切型社会』1

図書館で『紋切型社会』という本を、手にしたのです。このところ「夢の力」を標榜するかのように勇ましい高市首相が見られるが、その「夢の力」が載っていて興味深いのでチョイスした次第です。 *********************************************************【紋切型社会】武田砂鉄著、新潮社、2019年刊<「BOOK」データベース>より何気なく耳にするフレーズには、実は社会の欺瞞が潜んでいる。「うちの会社としては」の“うち”とは一体誰なのか。「育ててくれてありがとう」が貧相にする家族観。「国益を損なうことになる」は個を消し去る。「会うといい人だよ」が生む閉鎖性。「なるほど。わかりやすいです。」という心地よい承認の罠。現代の紋切型を解体し、凝り固まった世間を震撼させる、スリルと衝撃のデビュー作。 <読む前の大使寸評>「夢の力」を標榜するかのような高市首相 が見られるが、その「夢の力」が載っています。rakuten紋切型社会「夢の力」を標榜するかのような武市首相が見られるが、その「夢の力」あたりを見てみましょう。P43~48<03 ニッポンには夢の力が必要だ> うまいこと招致が成功してしまった2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致スローガンは「今、ニッポンにはこの夢の力が必要だ。」だった。プロテインの代わりに、いや、おそらく併用で「夢」を飲み続けてはこのニッポンでサヴァイブを繰り返すEXILE的なセンスに満ちた、上滑りなスローガン。 スローガンに続く、宣言文のタキストが徹底的に浮ついている。この手の文章がそれなりのIQを持つ面々だけが集う会議で幾度となく揉まれた結果として、「よぉ~し、これでOK!今日は飲みに行こう」と繰り出した日があったと想像すると、ニッポンの国語力を心の底から憂えたくなる。 現代文のテストにありがちな問い、「以下の文章を読み、書き手が最も伝えたかったことは何だったのか、25字以内でまとめなさい」に臨むつもりで宣言文をゆっくりと精読していただきたい。 今回私たちが招致活動を進める信念、ニッポンの復活のためオリンピック、ニッポン復活のためのパラリンピックです。 退会が実現すれば、それは、震災からの復興を目指す私たち日本国民にとって、明確な目標と団結をもたらします。そして、支援を寄せてくれた国際社会に対して、感謝の気持ちを示せると共に、スポーツの力が、今困難に直面している人々を励まし、勇気を与えられるということを照明することができます。 はい、25字以内で答えます。「これくらい前のめりに訴えるんだから納得して、お願い」(25字) 辛うじて意味は通る宣言文。しかしながら、ネットの翻訳機能で英文を無理やり日本語に変換したかのような接続の悪さが、随所に残っている。順接の接続詞「そして」以降の読点の多さは何でもかんでも詰め込んだ挙句、文章の主述関係をぐらつかせたまま堂々と閉じてしまう、ザ・官僚の悪文だ。「勇気をあたえられるということを証明すること」の「こと」の連続は、スローガンには不向きである。勇気をあたえられるということを証明「勇気をあたえられることを証明できます」でなんら問題はない。 強調したい事柄をここまで連鎖させてしまっては伝わるものも伝わりませんよと、誰か一人だけでも考えなかったのだろうか。目標、団結、感謝、励まし、勇気を詰め込んだ上で、それぞれの言葉に適切な役割を持たせるのはよほどの文才がなければ困難だし、性質の似ている言葉が持つ差異をちっとも説明しないままだから、波状攻撃なのか、トッピング扱いにしているのか確証が持てない。 これまでの言葉をそれぞれ辞書で引けば、その説明文として他の言葉が登場してしまい、ぐるぐるスパイラルして、夢を見るどころではなくなるだろう。 招致成功後、借りた5000万円に見立てた発泡スチロールをカバンに詰めたが惜しくもチャックが閉まらず都知事を辞任することになった猪瀬直樹は、東京五輪開催が決定した直後のインタビューで「これで希望を作ることができる」と紅潮した顔で答えた。 先ほどのメインスローガンを頭に残しながらこの発言を解析すると、必要とされていた夢が手に入り、これで希望が作れる、ということになる。剣や盾を手に入れてボスを倒しにいくのがロールプレイングゲームの鉄則だが、この五輪の物語は、夢を手に入れて希望を作るというのだから、ゲーム会社がコンテンツ化を躊躇う曖昧さだ。「石原慎太郎が『いまの若者に夢がないのが心配でならない』としきりに言ってましたけど、夢がないんじゃなくて、彼は夢がばらけるのがイヤなんですよ。みんなで同じ夢見てほしいと考えていて」と小田島隆は言う(内田樹 ・小田島隆・平川克美『街場の五輪論』朝日新聞出版)。 石原から指名を受けた猪瀬もまた、夢をばらけさせたくなかった。夢と希望をばらけさせないように、でき得るかぎりの方法で一致団結をアピールして、都民にドーピングする。石原から踏襲したその手法の手助けとなったのが、東日本大震災を受けて個々人が多かれ少なかれ受け止めてきたマジックワード「立ち上がろう」だった。 五輪のにとうじたつもりではなかった各々の「立ち上がろう」が、いつしか大きな国策に転用されていた。「どうだ、やりたいだろ」と胸ぐらを掴むかのようだった石原より、民意を動かす作業は易しかったに違いない。(中略) 漢字をカタカナにほぐすのは、「やわらかさ」を担保する常套手段のひとつ。先のスローガンでひとまず「日本」を「ニッポン」とみせたのは象徴的な例だ。五輪招致に失敗した石原都知事の時代、メインスローガンは「日本だから、できる。あたらしいオリンピック!」だった。 口癖のように「三国人」を使い、「支那」と戦争して勝つと豪語してきた首長らしい強気のスローガンだったが、彼のアジテートがたちまち需要を上回って溢れ出て供給過多になっていた中での「日本」では、国民が動かなかった。エネルギー補給のように隣国から悪口を繰り返している現在とは異なり、「日本」という主役が投じられても「できようが、できまいが、どうぞご自由に」と、自分はそのターゲットにはあらずとしらける余裕があった。

2025.11.14

コメント(0)

-

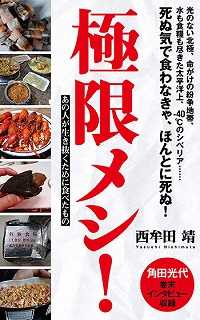

『極限メシ!』1

図書館で『極限メシ!』という本を、手にしたのです。“サバイバル登山”の著者・西牟田靖のキャラが興味深いのでチョイスした次第です。*********************************************************【極限メシ!】西牟田靖著、ポプラ社、2019年刊 <出版社>より光のない北極、命がけの紛争地帯、水も食糧も尽きた太平洋上、-40℃のシベリア……死ぬ気で食わなきゃ、ほんとに死ぬ!災害やテロなど、いつ極限に陥るかも知れない私たちにとって、彼らの経験を読み、追体験することは有益なはずだ。想像を絶するサバイバル・インタビュー集が誕生! <読む前の大使寸評>“サバイバル登山”の著者・西牟田靖のキャラが興味深いのです。rakuten極限メシ!著者のサバイバルの一端が“日常の中でのサバイバル”に語られているので、見てみましょう。P72~74<“サバイバル登山”は生々しく生きるための実践> 生き物の命を奪って、食べる。これは、人間が生きる上で避けられない営みであり、ある種の真理である。そのことに気づいてしまった学生時代の服部さん。 しかし、その気づきは、すぐに現在のような“日常の中でのサバイバル”という実践にはつながらなかった。というのも彼は、20代の大半を、命の危険を伴うような肉体的にきつい登山、あるいは自転車などを使った海外放浪などに費やしたからだ。「K2を登庁したり、真冬の知床を縦走し、途中で雪に閉じ込められたりしていましたね。あとはフリークライミングとか沢登り、それから山スキーとか。あの頃は、やればやるほど難しいことができていきました。そうやっているうちに、登山技術をある程度きわめちゃったんですよ。 あとね、さっき言ったように、山に入るにせよ、外国を旅行するにせよ、俺自身はしょせん“ゲスト”だから格好よくないってことに気づいた。それよりかは、地に足をつけた“本物の生き方”をしたくなったんですよね」 真の転機となったのは、今から19年前、服部さんが28歳のときのこと。テントを持たず、食料は現地調達が基本、持っていくものは米5合と黒砂糖、お茶と塩こしょうのみという、約一週間の山登りに挑戦した。場所は南アルプスの大井川源流~三峰川源流だ。「生命体として生々しく生きたい。自分がこの世界に存在していることを感じたい。そう思って山登りを続けてきました。その末にたどり着いたのが、この“サバイバル登山”でした」 日中は、道なき道を移動したり、釣りをしたりする。カエル、ヘビ、きのこや木の実などを調達しては、食料にする。夜はテントを使わず、寝袋でごろ寝。なかなか思うように食事を得ることができず、空腹にも苛まれた。「実際にこうした登山をやってみて思ったのは『食べ物というのは本来、自分が生き延びるために獲物を捕まえて、殺して食べるものなんだ』ということ。そんな複雑な負の感情を、体験的に実感したんです」<常識は敵> サバイバル登山を実践してから6年後、彼は本格的な狩猟に出かけるようになる。 そこからさらに4年後の2009年、服部さんはいよいよ日常生活においてもサバイバルをし始める。現在、家族とともに住んでいるこの家を購入して以降のことだ。「もともと住んでいたところを大家が親戚に貸し出したい、と言い出したのを機に、“アーバンサバイバル生活”ができる物件を探しました。そうして見つけたのが今の家。妻からは反対されましたよ。『こんなジャングルの中みたいな雑木林つきの古い家、地盤がいつ崩れるかわからないし、住むのはイヤ』と。 一方で、三人いる子どもたちが賛成してくれたので、多数決で引っ越しを決めました。でも今じゃ、妻は俺以上にニワトリを世話しているし、一羽一羽に名前をつけて、性格の違いまで把握していますよ。 その後、対ネズミ用の猫を導入して、狩猟のお供の犬も飼い始めました。飼い出したのが一週間ほどしか違わないので、子犬と仔猫の頃から仲良くやっています」 こうした“野生”の中で生活を営む服部さんも、他方では、最寄り駅から1時間あまりかけて都心の職場まで通っている。しかも込み合う電車に乗って。アーバンサバイバルと通勤生活・・・よく精神のバランスを保てるものだ。そう感心して本人に伝えると、どうやら「バランスはとっていない」らしい。「むしろ我慢してる。大きな自然界の掟が、人間社会では通用しないからね。たとえば、街なかで用を足したら怒られるわけじゃないですか。下手したら逮捕されるし。でも、野生動物が森の中で用を足しても別に問題ないじゃない」 ウーム 私の新入社員時代のことだが、寝袋ひとつ持参で近場の山に登り一晩過ごしたものだが・・・これはサバイバルと呼ぶにはかなりささやかな楽しみでしたね。(単なるアホやで)

2025.11.13

コメント(0)

-

図書館大好き688

今回借りた4冊です。だいたい支離滅裂に借りているけど、今回の傾向は強いていえば、「手当たり次第」でしょうか♪<市立図書館>・にっぽんツバメ紀行 ・極限メシ!・韓国の行動原理・紋切型社会 <大学図書館>(ただいま市民への開放サービスを休止中)図書館で手当たり次第で本を探すのがわりと楽しいが・・・これが、図書館での正しい探し方ではないかと思ったりする(笑)***********************************************************【にっぽんツバメ紀行】.webp画像につき開示できず ポンプラボ編、カンゼン、2022年刊<JPRO>より春の訪れとともに人家近くに姿を現すツバメ。農作物を食したりする虫を捕らえる益鳥、軒先などで子育てをすることから福をもたらす縁起のいい鳥、といったイメージは時代により変化しつつも、日本各地で会える最も身近な渡り鳥として、古来愛されてきました。そんなツバメたちの世界を、写真家の宮本桂さんによる写真群で紹介した『にっぽんツバメ便りーツバメが来た日』。幅広い層の読者の方に親しんでいただいた同書に続くツバメビジュアルガイドブック第2弾をお届けします。 <読む前の大使寸評>追って記入rakutenにっぽんツバメ紀行 【極限メシ!】西牟田靖著、ポプラ社、2019年刊<出版社>より光のない北極、命がけの紛争地帯、水も食糧も尽きた太平洋上、-40℃のシベリア……死ぬ気で食わなきゃ、ほんとに死ぬ!災害やテロなど、いつ極限に陥るかも知れない私たちにとって、彼らの経験を読み、追体験することは有益なはずだ。想像を絶するサバイバル・インタビュー集が誕生! <読む前の大使寸評>“サバイバル登山”の著者・西牟田靖のキャラが興味深いのです。rakuten極限メシ! 【韓国の行動原理】.webp画像につき開示できず 小倉紀蔵著、PHP研究所、2021年刊<「BOOK」データベース>より日韓請求権協定に関わる報道に接して、韓国人の法意識に疑問を持つ人は少なくない。著者は韓国は法よりも道徳にこだわる国だと説く。朱子学の影響で、韓国では道徳は敵を叩き潰すための武器になっている。また、韓国の前近代が王朝であり、日本の前近代が封建社会であったことの違いも大きいといえる。ただし韓国の法曹的能力は日本よりも高く、「法を軽視する韓国の民主主義はレベルが低い」と考えるのは危険である。さらに著者は韓国を国家と思わず、一つの「運動団体」と捉えたほうがよいと論じる。韓国の実像を知るための視座が得られる一冊。 <読む前の大使寸評>追って記入rakuten韓国の行動原理【紋切型社会】武田砂鉄著、新潮社、2019年刊<「BOOK」データベース>より何気なく耳にするフレーズには、実は社会の欺瞞が潜んでいる。「うちの会社としては」の“うち”とは一体誰なのか。「育ててくれてありがとう」が貧相にする家族観。「国益を損なうことになる」は個を消し去る。「会うといい人だよ」が生む閉鎖性。「なるほど。わかりやすいです。」という心地よい承認の罠。現代の紋切型を解体し、凝り固まった世間を震撼させる、スリルと衝撃のデビュー作。 <読む前の大使寸評>「夢の力」を標榜するかのような高市首相 が見られるが、その「夢の力」が載っています。rakuten紋切型社会

2025.11.13

コメント(0)

-

『遊牧民、はじめました。』(復刻)

モンゴルといえば、ソ連と中国に挟まれた地域で過酷な歴史を経てきた民族という認識があるが、草原の遊牧民と憧れてばかりいるのはアホやで~・・・ということで、以下のとおり『遊牧民、はじめました。』という本を復刻して読み直してみましょう♪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 図書館で『遊牧民、はじめました。』という新書を、手にしたのです。モンゴルといえば、今では大相撲で幅をきかせている民族であるが・・・大草原で遊牧民として暮らしてきた民族であり、興味深いのである♪【遊牧民、はじめました。】相馬拓也著、光文社、2024年刊<「BOOK」データベース>より地平線の先までずっと続くモンゴルの大草原。そこに生きる“悠々自適”な遊牧民。大自然に囲まれた彼らの暮らしを想像して、一度は憧れたことがある人もいるだろう。しかし、彼らの暮らしは本当に“悠々自適”なものなのだろうか。一度で150㎞にも及ぶ遊牧、マイナス40℃を下回る極寒の冬、家畜という懐事情をご近所に曝け出した生活ー。本書では、そんな遊牧暮らしのリアルを、長年、彼の地でフィールドワークを続けてきた著者が赤裸々に綴る。ときに草原を馬で駆け、ときに大自然に牙を剥かれ、ときに遊牧民たちにどつかれる日々の中で気づいた、草原世界で生き抜くための「掟」とはー?<読む前の大使寸評>モンゴルといえば、今では大相撲で幅をきかせている民族であるが・・・大草原で遊牧民として暮らしてきた民族であり、興味深いのである♪rakuten遊牧民、はじめました。「第5章 ゴビ砂漠の暮らしを追う」で、過酷な砂漠暮らしを、見てみましょう。砂漠は大使のツボでもあるわけだし。ラクダ遊牧民をもっと知りたいと思うようになった理由が述べられているので、見てみましょう。p286~289<5-1 砂漠の暮らしを求めて>■〝ゴビ〟の意味するところ ゴビ砂漠とラクダ遊牧民をもっと知りたいと思うようになった理由は、「ラクダが単純にかわいかったから」と「砂漠の暮らしが知りたかったから」の2つだけである。 ただし、それだけだと科研費は採択されないし、研究計画書も書けないので、「極限環境に暮らすラクダ遊牧民の環境適応術」だとか、「砂漠の持続型コミュニティにおけるラクダ飼育の伝統知」だとか、「ヒトとラクダの関係性のエスノグラフィを探る」とか、もっともらしい理由をつけなくてはならなかった。 新しい研究テーマのはじまりになんて、いつだってご大層なストーリーがあるわけでもない。ご大層な理由なんてないほうが、知的要求への純粋な反応なのだから、むしろ歓迎されるべきなのだろう。 大人になってくると、研究者なんてやりたいことをして、行きたいところへ行くための理由づけの修辞術なのだ、と気づかされる。純粋な「これを知りたい」という知的要求ほど、失われやすく、もろく傷つきやすく、はかなく消えてしまうものはない。たくさんの言い訳や理由の渦巻くなかで、純真無垢な思いほど貴ばれないものはないのだから。 少し話が逸れてしまった。元に戻そう。モンゴルの南部にはドント・ゴビ県、マンダル・ゴビ市、ウムヌ・ゴビ県など、「ゴビ」と名のつく地名が多い。「ゴビ砂漠」の名でも知られているが、ゴビとはもともと「乾燥性ステップ草原」を示すモンゴル語で、砂しかない砂漠を必ずしも意味していない。黄みを帯びた乾燥した土壌で、わずかに植生があるような土地が「ゴビ」と総称される。 遊牧民と暮らしていると、この「ゴビ」の語法にはなかなか難しい部分があることに気づかされる。比較的草の生えた山岳草原なども、「ゴビ」と言ったりするからだ。モンゴルでは、単調な草原が大部分を占めるために、わずかでも地形や植生が変化した場所には、それに対応した地形名称が与えられることも多い。 たとえば、見晴るかす平原のゴビでは、ちょっとした小丘や丘陵を「ハイルハン」と言い表すが、西部モンゴルの人間に話してみると、「おいおい! こんなただの低い丘が『ハイルハン』なわけねーだろ!」と吹き出す人もいた。ハイルハンとは、2000mを超えるような高山や霊峰を指す言葉として使用されるからだ。ただ、平野で地物に乏しいゴビの遊牧民たちが、ほんの数百メートルもないような丘陵を「ハイルハン」と呼ぶようになったのにも筆者はうなづける。■ラクダ祭りを目指して ゴビで砂漠といえばラクダ、と考える人も多いだろうが、砂漠にはヒツジもヤギもいるし、ヤクが飼育されていることもある。 西部モンゴルの調査では、ラクダはまれに駄載用に飼育されてはいるものの、数十頭という多頭飼育群を目にすることはなかった。サグサイ村の宿営地では、ラクダ所有者は一人のみで、その数は9頭だけ。アルタイ最奥地のダイン地方でも、ラクダの多頭飼育者は1家族のみで、こちらも15頭ほどであった。おもに駄載利用で、積極的にミルクを取ったり、食用にしたりしているところも観察できなかった。『遊牧民、はじめました。』6: 砂漠の暮らしを求めて『遊牧民、はじめました。』5:モンゴルでもっとも〝辛い〟土地『遊牧民、はじめました。』4:遊牧暮らしのイロハ『遊牧民、はじめました。』3:遊牧民の心『遊牧民、はじめました。』2:遊牧民の心模様『遊牧民、はじめました。』1:第一章の冒頭*********************************************************■2024.10.27『遊牧民、はじめました。』6https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202410270001/

2025.11.12

コメント(0)

-

『キャッシュレス進化論』 (復刻2)

スーパーのレジに並ぶと、キャッスレス化の進展に驚くアナログ老人の私であるが、『キャッシュレス進化論』という本を読んで、キャッシュレス化に対応(対抗?) しようではないか! ・・・ということで、以下のとおり復刻して、研究してみます。 ********************************************************* 「いつもニコニコ現金払い」がモットーのアナログ老人にとって、昨今のキャッシュレス化には耐えられないわけで・・・以下のとおり復刻して、愚痴を吐露してみます。********************************************************* 図書館で『キャッシュレス進化論』という本を、手にしたのです。「いつもニコニコ現金払い」がモットーのアナログ老人にとってキャッスレスは脅威なのです。【キャッシュレス進化論】安留義孝著、金融財政事情研究会、2019年刊<「BOOK」データベース>よりこれでいいのか!?日本のキャッシュレス。必要なのはFinTechではなく、LiveTech。決済は日常生活の利便性を追求し進化すべきもの。決済事業者による“お仕着せ”のキャッシュレス化にNOを!世界中のキャッシュレスを知り尽くす著者が、日本に足りない視点を提示。<読む前の大使寸評>「いつもニコニコ現金払い」がモットーのアナログ老人にとってキャッスレスは脅威なのです。rakutenキャッシュレス進化論「第2章 日本の決済はいま」で外国人労働者の増加などを、見てみましょう。p19~21<2-7 キャッシュレス化は労働力不足の対策となるか> また、少子高齢化により、労働力」不足が深刻化している。特にコンビニでは24時間365日営業の形態の維持が困難になっている。キャッシュレス化の進展により、店舗のオペレーションの効率化も期待されているが、完全キャッシュレス店舗とならない限りは、いままでの現金のオペレーションが残り、それほどの項かは期待できない。 加えて、キャッシュレス化だけではないが、無人店舗や無人レジ店舗は消費者のニーズをとらえていないことが多く、消費者離れを起こす可能性がある。手間だけ増える生体認証は使われないだろうし、カメラで監視され続ける店舗も心理的に避けられる可能性がある。<2-8 外国人労働者がキャッシュレス化を先導するか> 2019年4月の」改正入管法施行により、外国人労働者がさらに増加する。彼らは労働者として働くとともに、日本で日常生活を送ることになる。 彼らの多くは20~30代の働き盛りであり、母国ではモバイルによる金融サービスを利用していた層である。そして、今後も日本から母国へ送金し続ける。 著者は改正入管法の対象9ヵ国のうち、中国、タイ、インドネシア、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、ネパールは訪問したことがある。中国はいうまでもないが、他の6ヵ国も、スマホによる金融サービスが金融包摂を担い、送金だけでなく、公共料金の支払、交通手段の予約・支払、一部では決済領域にも進出している(改正入管法の対象国のあと2ヵ国はフィリピンとモンゴル)。 そして、外国人労働者の増加をきっかけに、彼らを対象とした金融サービスも登場することが予想される。がいこく人は銀行口座を開設することが難しく、電子マネーでの給与支払や、働いた分を担保とした給与の前払い(PayDay Loan:ペイデイローン)などのサービスが考えられる。若い、前向きな外国人労働者が日本の労働力不足を補うだけではなく、キャッシュレス化の先頭を走る可能性もある。<2-9 セキュリテイ意識の高まりと個人情報データへの不安> GAFA(ガーファ)とはGoogle、Amazon、Facebook、Appleのアメリカの4大IT企業のことを指す。彼らは消費者の情報を収集、分析し、急成長を遂げている。 しかし、個人情報の流出などのセキュリテイ事故を起こしているのも事実である。事故ではないが、この4社以外も含め、レコメンド広告などには閉口している人も多いのではないだろうか。(中略) 日本では情報銀行という概念も出始めているが、キャッシュレス化により、消費者の決済データが蓄積されるようになるが、消費者がキャッシュレスで決裁したいと思わせる仕組みを構築してほしい。『キャッシュレス進化論』3:外国人労働者の増加 『キャッシュレス進化論』2:中国のケースとかインバウンド対策など『キャッシュレス進化論』1:日本のキャッシュレス化********************************************************* ■2025.07.18『キャッシュレス進化論』(復刻)https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202308070000/*********************************************************

2025.11.11

コメント(0)

-

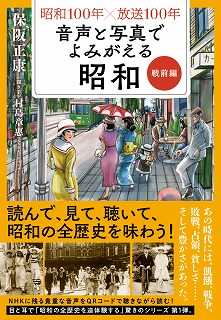

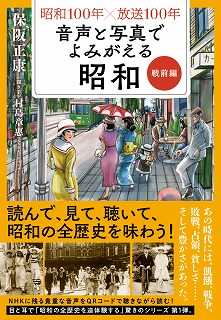

『音声と写真でよみがえる昭和 戦前編』2

図書館で『音声と写真でよみがえる昭和 戦前編』という本を、手にしたのです。関東軍の暴走シーンが載っていて興味深いのでチョイスした次第です。*********************************************************【音声と写真でよみがえる昭和 戦前編】保坂正康著、NHK出版、2025年刊<「BOOK」データベース>よりあの時代には、飢餓、戦争、敗戦、占領、貧しさ…そして豊かさがあった。読んで、見て、聴いて、昭和の全歴史を味わう!NHKに残る貴重な音声をQRコードで聴きながら読む!目と耳で「昭和の全歴史を追体験する」驚きのシリーズ第1弾。 <読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(9/10予約、副本1、予約1)>rakuten音声と写真でよみがえる昭和 戦前編 「第五章 満州事変と軍部の暴走」の続きを、見てみましょう。P123~127<ニ 満州国建国>村島 満州事変が日本の謀略で起こされたと明らかになったのはいつごろですか。保坂 国際社会のなかでは少しずつ、「あれは、日本がやったのではないか」といわれはじめ一方、現地にいる日本の外交官などの間でも、「どうも関東軍がやったらしい」と、噂がかなり真実性をおびてきています。しかし、これがはっきり謀略だったと明らかになるのは戦後の東京裁判です。村島 戦時中は、国民の間には隠されていた、真相は知らされていなかったのですね。保坂 そうですね、真相そのものは隠されていました。村島 昭和7年2月、時の首相でもある犬養毅が満州事変に対して、演説で次のように語っています。我々の主張を大別してごく簡単にこれをひっくるめていえば、応急の問題と根本の問題との二つにわかれる。応急の問題はなんであるかといえば、ほかに対しては、満洲の事変をいかに解決するか、こういうことが1つ。それからまた内にあっては、現在の不景気を、いかにしてこれを、不景気を回復するか。活気を与えるか。これが応急の問題である。 それから根本の問題としては、外においては、隣国支那に対して全体の国際関係をいかに改善するか。この根本が定まらなければ、わずかに満洲の問題が収まったといって隣国の関係が収まるんではない。それゆえに、この根本をどうするかということについては、我々は多年の研究と抱負を持っておるのであります。これをおこないたい。保坂 貴重な発言ですね。そして、犬養の考え方をよく示していると思います。犬養は二つのことをいっています。中国との関係は、将来にわたってどういうふうにしていくかという根本の問題がある。 そしてもう一つは、今、こうした満州事変以後の軍事的な衝突をどう解決するかと。犬養は、孫文の辛亥革命を積極的に支援するなど、アジアの独立運動家への強い連帯を示していました。そのような人脈を使って、当時は中国を支那といいましたけれど、日支関係を正常に戻したいという思いがあったのです。そういう犬養の考えに、軍人たちは生ぬるいと、融和的すぎると反感を持ちました。 残念なことに、犬養はこの演説の三ヶ月後に、「五・一後事件」でテロリストによって殺されてしまいますが、その背景には、犬養の中国観に対しての軍部側の不満があったのだと思います。村島 そして昭和7年3月には、満州国が建国されるわけですね。保坂 昭和6月9月から7年3月というほんのわずかな期間に、スーッと関東軍が東北三省に入っていく。政治的には満州国とものをつくる。この素早い動きには、石原たちが綿密に考えていたプログラムが下敷きになっているということです。私はもちろん、石原の罪は責めなければいけないと思いますが、わずか6、7ヵ月で満州国をつくっていくプロセスのなかに、満洲にどうしても国家をつくらなければならない、思うようにならなければ謀略を企ててでも実行しようという強い意志が感じられます。 関東軍が対ソ戦の前線基地としての任務にあたり、つねに臨戦態勢にいなければならないこともそういった独走の一因でしょう。さらに、満洲という国を日本の市場として使うため、あるいは、日本の狭い国土をさらに広げるために新しい国家をつくろうとしたのだと思います。私はもちろん、これを肯定するつもりはまったくありません。しかし当時、この石原の考え方が日本のインテリにも受け入れられていた事実があります。石原のそばにいた知識人が、かなり彼を支援していますから。村島 当時、「五族協和」「王道楽土」というスローガンが掲げられたのですね。保坂 満州族、漢族、蒙古族、朝鮮族、それから日本民族の五族、この人たちが融和した状態で、一つの理想郷をつくろうではないかということなのですが、とはいってもこの国家は日本の傀儡国家であり、戦後の史観では、海外侵略のもっとも象徴的な出来事として語られています。この国がおもしろいのは、清朝帝政を最後に率いていた溥儀を執政に据えたことです。彼は、辛亥革命のあと追放される形で、天津で蟄居生活を送っていました。それを、土肥原賢二という奉天特務機関長が脱出させて、板垣や石原たちが主導してつくった満州国の執政に就任させ、のちに皇帝として即位させました。溥儀は、東京裁判では「日本人にだまされた」といっていますが、もとのような地位に戻れるというので本人は意欲的だったという話も、当時の関係者の証言として残っています。『音声と写真でよみがえる昭和 戦前編』1

2025.11.10

コメント(0)

-

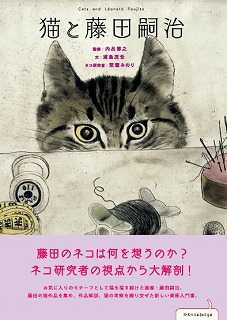

『猫と藤田嗣治』(復刻)

今は猫を飼っていないが、猫好きなので・・・ 『猫と藤田嗣治』という本を復刻して、読み直してみようと思ったのです♪******************************************************* 図書館で『猫と藤田嗣治』という本を、手にしたのです。藤田嗣治の描くネコが満載で・・・ええでぇ♪【猫と藤田嗣治】内呂博之×浦島茂世著、エクスナレッジ、2019年刊(「BOOK」データベース)より藤田のネコは何を想うのか?ネコ研究者の視点から大解剖!お気に入りのモチーフとして猫を描き続けた画家・藤田嗣治。藤田の猫作品を集め、作品解説、猫の考察を織り交ぜた新しい美術入門書。<読む前の大使寸評>藤田嗣治の描くネコが満載で・・・ええでぇ♪rakuten猫と藤田嗣治『私の夢』『私の夢』を、見てみましょう。p62~65<『私の夢』の私とは一体誰なのか> 漆黒の闇の中、まどろみながら体を横たえる裸婦の周辺を取り囲むのは、服をまとった犬や猫、サルやフクロウなどの擬人化された動物たち。釈迦涅槃図をも想起させるこの幻想的な光景は、裸婦が見た幻想なのか、それとも画家が見た夢なのか。 本作品は、1947年5月に開催された「新憲法実施並ニ東京都美術館開館20周年記念現代美術展覧会」に出品された、藤田の戦後初となる国内展覧会への出品作でもある。当時、藤田はGHQによる戦犯リストからは外されたものの、1946年に結成された日本美術会が編纂した戦犯リストに掲載され、自身の戦争責任を糾弾されていた。 国内でくすぶる藤田にたいする反感にさいなまれ、彼はフランス行きを画策するようになる。しかしながら、国際法に基づく平和条約締結以前の日本では出国そのものが難しく、手続きは遅々として進まなかった。 本作品は同時期に描かれたもの。カリカチュアライズされた動物たちは、藤田を揶揄する周囲の声とも捉えることができるし、藤田の黄金時代の再来を待ち望む応援とも捉えることが可能だ。裸婦の姿は、4番目の妻マドレーヌをモデルに1931年に制作した作品『眠れる女』から転用されたもので、彼の「古き良き時代」への回帰の念が高まってきていることも感じられる。『猫と藤田嗣治』2『猫と藤田嗣治』1

2025.11.08

コメント(0)

-

『音声と写真でよみがえる昭和 戦前編』1

図書館で『音声と写真でよみがえる昭和 戦前編』という本を、手にしたのです。関東軍の暴走シーンが載っていて興味深いのでチョイスした次第です。*********************************************************【音声と写真でよみがえる昭和 戦前編】保坂正康著、NHK出版、2025年刊<「BOOK」データベース>よりあの時代には、飢餓、戦争、敗戦、占領、貧しさ…そして豊かさがあった。読んで、見て、聴いて、昭和の全歴史を味わう!NHKに残る貴重な音声をQRコードで聴きながら読む!目と耳で「昭和の全歴史を追体験する」驚きのシリーズ第1弾。 <読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(9/10予約、副本1、予約1)>rakuten音声と写真でよみがえる昭和 戦前編 「第五章 満州事変と軍部の暴走」あたりに一番関心があるので、見てみましょう。P119~123<関東軍の独断専行>村島 今回は、昭和6年(1931年)9月に起こりました「満州事変」を中心にお送りしたいと思います。時代的には、昭和6年からいつごろまでになるでしょうか。 保坂 昭和6年9月から昭和11年2月の「二・二六事件」のころまでが対象になるかと思います。村島 日本の軍事色が色濃くなっていったころですね。満州事変は、どのような経緯で起こったのでしょうか。保坂 昭和の軍事的膨張は「満洲」を舞台に始まりました。満洲は、通称東北三省(遼寧[奉天]、吉林、黒竜江)ともいわれます。もともとこの地は、明治37年(1904年)から38年の日露戦争で勝利を得た日本が、ロシアの持っていた権益を譲り受けたものでした。具体的に権益とはどういうものかというと、主に鉄道の権益です。 それまで、鉄道網とその沿線の主要地域をロシア軍が押さえていたわけですけれど、それを日本軍が奪い取ったのです。つまり、満洲の権益は、「点」でした。沿線の主要地域に日本軍は駐留する形にはなるけれど、その地域全体を「面」として押さえていたわけではありません。 ですから、満洲を面として押さえたいというのが、日本軍のなかんは一貫してありました。昭和に入ると、経済的な不況もあって、この地域を一つの日本の「生存圏」として確保しようという流れになっていくのです。村島 のちには、「満蒙は日本の生命線」というスローガンも叫ばれたようですね。保坂 自分たちの生存圏として、満州全域を軍事的に支配し、政治的に支配し、国民がそこへ移住してと、そういった空間にしたいという一方的な考えを「生命線」と称したのですね。村島 その満洲にいた軍隊が、関東軍ですね。保坂 そうです。日露戦争で得た権益を守るために、東北三省にちゅうりゅうしていた軍隊が、関東軍です。村島 昭和3年にはいろいろな軍事的な衝突が起こり、そして昭和6年9月18日、満州事変が起こります。別の呼び名では柳条湖事件といわれますね。これはどのような事件だったのでしょうか。保坂 事件の翌日、9月19日の午後から夕方にかけて、東京の中心部では各新聞の号外が撒かれました。その号外には、「18日午後10時半に、柳条湖近くの満鉄戦を中国軍の将兵三百人ほどが計画的に爆破したのに端を発し、日本軍がこれに応戦して日中間に衝突が起こった」とありました。 しかしこれは、関東軍高級参謀の板垣征四郎や石原莞爾の謀略だったのです。実は、満鉄線を爆破させたのは、板垣や石原の命を受けた関東軍の奉天独立守備隊の将兵たちでした。それを、抗日中国人が鉄道をばくはした、そして関東軍が制圧に行ったと話をでっちあげたのです。村島 中国人が鉄道を破壊したというのは嘘だった。保坂 はい。関東軍の将校たちは、中国の国力が弱い今、中国の東北地方を攻撃して日本の制圧下に置くことで「国益を守護」し、「国権を伸長」することを自分たちに課していました。関東軍のなかでももっとも切れ者といわれた石原莞爾は、「満蒙問題私見」と題する意見書の冒頭で、「満蒙問題ノ解決」として次のように書いています。解決ノ唯一ノ方策ハ之ノ我領土トナスニアリ、之ノ為ニハ其(その)正義ナルコト及之ヲ実行スルノ力(ちから)アルヲ条件トス 保坂 あからさまに満洲を日本の領土にすべきだといっているのです。満州事変はそのための布石でもありました。この満州事変を契機として、日本社会は少しずつ戦時色を強めていきます。不況、不安定な世相、それに対して政治が有効に機能しない現状に苛立つ国民も、確かに多かったでしょう。 そういう折に、軍事上で日本軍が中国軍を圧倒していく動きに、国民は素朴な喜びを示しました。政府は、軍部がこの機を利用して事件を拡大していくことに当初は消極的でしたが、関東軍指導者は中国軍の抵抗を理由に次々と兵力を送り込みました。村島 板垣征四郎や石原莞爾を中心とする関東軍が独走していったわけですね。保坂 そうですね。でも結局、政府はこうした既成事実の前に、たとえば朝鮮派遣軍の満洲派遣を認め、戦費の支出を認めました。昭和天皇はこのような軍事の暴走に強い不満を示して、参謀総長の金谷範三に対して軍事行動を慎むようにと叱ったともいわれています。

2025.11.07

コメント(0)

-

二十四節季の立冬に注目(復刻4)

早朝に散歩する太子であるが、南東の空に月と金星が見えるのです。ちょうど三日月の内側に金星が位置しているが、これって中東諸国が好むマークではないか。また、このマークは春分と関係があるのではないか?11月になっても暑い夏日がつづいていたが・・・このところやっと初冬の気配を感じる太子でおます。『日本のならわしとしきたり』という蔵書に二十四節季の記事があることを思い出したのです。【日本のならわしとしきたり】ムック、 徳間書店、2012年刊<内容紹介>ありふれたムック本ということなのか、ネットにはデータがありません。<大使寸評>とにかく「今日は二十四節季でいえば、何になるか♪」を知りたいロボジーにとって、座右の書となるでしょう♪Amazon日本のならわしとしきたり浅草 鷲神社 酉の市この本で、立冬のあたりを見てみましょう。和暦p27~28<立冬>冬が立つ日。年末を意識した仏事神事が始まる 「立冬」は、現行の暦では11月7日ころ第1日目を迎え、小雪(11月22日ころ)に入る前日までをいう。 季節の区分では、立冬の初日から立春(2月4日ころ)の前日までが「冬」になる。ちなみに、俳句ではこの日から冬の季語になる。『暦便覧』には、「冬の気立ち始めて、いよいよ冷ゆれば也」とあり、冬の気配が現れ始めた様子が記されている。 農作業では、五穀などの収穫が一段落したころで、前節気に続き恒例の年中行事が目白押しに続く。神事や仏事の祭りでは、収穫に対する感謝とこれからの厄除け祈願、商売繁盛などが中心となっている。 景気が不景気になるほど参拝者が増える傾向にあるという。困った時の「神頼み」「仏頼み」である。またこの節気には、子供の成長を祝う七五三がある。現行の暦では11月15日ごろ。 七五三は、子供の成長を祝う行事のひとつ。男子は三歳と五歳、女子は三歳と七歳で行われ、産土神や寺社にお参りする。 もともと宮中で行われていた「髪置・袴着・帯解」の祝いがひとつになり、江戸中期以降、江戸を中心に一般化した行事である。(中略) また、「飾り売り」など早くも年末を意識した行事がこのころから始められる。 立冬の期間の七十二候には、・初候の「山茶始開(つばきはじめてひらく)」山茶花が咲き始める(山茶と書いてサザンカと読む)・そして次候「地始凍(ちはじめてこおる)」大地が凍り始めるに至り、・末候「金盞花香(きんせんかさく)」は、水仙の花が咲くという意味になる。二十四節季の霜降に注目(復刻)二十四節季の寒露に注目(復刻)

2025.11.07

コメント(0)

-

『山と獣と肉と皮』1

図書館で『山と獣と肉と皮』という本を、手にしたのです。イノシシは危険な害獣なのか、美味しい食材なのか? わりと写真の多いビジュアルな本となっていて、 今お騒がせの熊対策とよく似たシーンが載っていて興味深いのでチョイスした次第です。*********************************************************【山と獣と肉と皮】繁延 あづさ著、亜紀書房 、2020年刊<「BOOK」データベース>より写真家にして、一人の母親が撮り、料理してきた獣たちの「死と再生」のドキュメント。罠を掛け、犬を放って、銃で撃つ。自然の命を殺して、食べて、生きていくー長崎と佐賀の里山で狩猟者と過ごした時間、獣の死と皮革にまつわる「穢れ」の考察、そして、野生肉をめぐる思索と料理の記録。 <読む前の大使寸評>追って記入<図書館予約:(10/21予約、副本?、予約11)>rakuten山と獣と肉と皮 イノシシの捕獲、銃猟、駆除のシーンが圧倒的なので、見てみましょう。P88~<鉄パイプから銃へ> おじさんの猟のあらましは、罠にかかった猪の眉間を鉄パイプで叩き、失神しているあいだに頸動脈をナイフで断つというものだ。かなりの接近戦。片足が罠につながれっているとはいえ、ほぼじかに相手に触れる巨利で格闘することになる。肉を持ち帰ったおじさんが興奮気味にその日の猟を語ってくれるのは、きっとそのせいだろうという気がする。「師匠から教わったやり方になっただけっさ」というおじさんは、罠と鉄パイプとナイフで猟をする、ずっとそれが流儀なのだと思っていた。 だから、おじさんが銃を持ちはじめたときは、理由を聞いてみたかった。猪と戦って80針縫う大怪我を負ったことがいちばんの減員だろうと薄々感じてはいたが、それを不名誉に思ってるかもしれず、私は尋ねることを躊躇していた。あるとき、猟に向かう道中で思い切って話題にしてみると、意外にも雄弁に一部始終を語ってくれた。「1月17日やね。ひとりで罠の見回りしよったら、イノシシが1頭かかっとったと。普通は大暴れしとーうちにワイヤーが木に巻きついて、少しずつ身動きがとりづらくなる。それで隙を見計らって眉間をパーンと叩くっさ。でもそいつは、ワイヤーが木に巻きついたら、今度は逆向きに暴れて巻きつきを直すと。右回り、左回り交互という具合。そのくり返しばい!」 ドリフのコントのような光景が脳裏に浮かび、私は思わず笑ってしまった。すると、おじさんは真顔で言った。「頭のええイノシシもおっとよ。考えて、巻きつけをほどいとると」 おじさんはいつも、賢く強い生き物として猪を見ている「人間なんか道具持たんやったら」というのが口ぐせで、見ひとつの猪を道具を使って仕留めることに対してつねに意識的だった。「そのうちイノシシが、ダダダーッとこっちん突っ込んでくるようになったっさ。ワイヤーは4メートル。しっかり後ずさりしたら、前後8メートルの距離をこっちめがけて突進してくっと。ワイヤーがピーンと張ると、猪はつんのめって転ぶ。そげんくり返しとった」 激しく動き回る猪の姿が頭に浮かび、ブホブホという咆哮が聞こえてきそうだった。なかなか鉄パイプで叩く隙を見出せず、おじさんは嫌な予感がして電話で相棒を呼び出したという。ふたりがかりで仕留めようと考えたのだ。「相棒といっしょにぶっ叩こうとした時、イノシシはつんのめらずに、そのままオイのほうへダダダーッて突っ込んできたっさー。足にかかっとるはずの罠がない!というか、足がなくなっとった」 ええ!? 聞いているだあけで背筋がゾッとした。猪は無駄に暴れ回っていたわけじゃなかった。助走をつけ、勢いよく突っ込めば突っ込むほど、ワイヤーが張りつめたときに受ける衝撃は大きい。実際、猪は思い切り派手に転んでいたというから、ワイヤーと足が強い衝撃で引っぱり合い、しまいには猪の足がちぎれたというわけだ。 逃げるためならいっその自分の足を切り離そうとでも思ったのだろうか。それとも夢中で暴れるうちに、知らず知らずちぎれてしまったのか。相当な深手なのは疑う余地がない。それなのに、全身の勢いそのままに突っ込んでくるなんて、想像を絶する。まるで怪物だ。 「イノシシがダダダーッて突っ込んできてスッと通りすぎた、と思ったらクルッと向き変えてオイに飛びかかってきたっさ。警察犬のシェパードが人間に襲いかかる映像あるやろ。あがんふうや。相棒が助けようとしてイノシシを叩いて、その反撃に出ようとするイノシシをこんどはオイが叩く。それをくり返して3回目よ。相棒がイノシシにのしかかられたとき、オイはちょうど起き上がるとこやった。スローモーションで見えとった。仰向けの相棒の顔とイノシシの顔が向き合っとった。イノシシは牙で襲おうとするけん、相棒は必死でイノシシの耳だか頬だかをつかんで腕を突っ張っとった。オイはすぐ横に回り込んで、鉄パイプを眉間めがけて打ちつけた。そしたらフラッとしたけん、もう1回叩いた。それでドサッと倒れた。そんときねえ、自分の脚が赤いことに気づいたと」 どこで80針も縫う怪我の話になるかと待ちかまえていたのだが、おじさんは猪を倒すまで自分の怪我に気づいていなかったのだ。無我夢中だったとはいえ、そこまで自覚のないものなのか。足がちぎれた猪も、最後まで自分の足がひとつ欠けたことに気づいていなかったのかも知れない。「なんやチクチクする思って仲間に見てもらったら『脚が血だらけ。あちゃあ!尻の肉が落ちとるよ』って。そう言われたら急にいたくなってくっとね。牙で刺されたらしい。刺さった牙を上向きにえぐるように引っこ抜くけん、腿からお尻まで何ヵ所もVの字にほげとったって。イノシシ急いで降ろして相棒に持たせたあと、オイは病院に走ったと。 あん日はセルシオで行っとったけん、座席汚さんようにブルーシート広げて、その上に座って運転してったら、『あんた自分で運転してきたと』って医者にビックリされたばいね。」 笑えないけど、笑ってしまう。さすが、おじさんだ。いや、褒めているわけでも貶しているわけでもない。ただ、どう考えても九死に一生を得るような出来事なのに、血まみれのまま愛車を汚すまいと行動しているあたり、これこそがおじさんなのだとしみじみ思った。あわてて駆けつけた奥さんと娘さんも、車内は血だらけだろうとおそるおそるドアを開けたら、丁寧にブルーシートが敷かれていて、逆に呆れて声も出なかったという。

2025.11.06

コメント(0)

-

『老人初心者の覚悟』(復刻)

阿川佐和子が説く「老人初心者の覚悟」とは如何なるものか?ウーバータクシーにも言及していて視点もなかなかのものである。・・・ということで、『老人初心者の覚悟』という本を復刻して読み直してみましょう。 *********************************************************図書館で『老人初心者の覚悟』という本を、手にしたのです。【老人初心者の覚悟】阿川佐和子著、中央公論新社、2019年刊<「BOOK」データベース>より老人若葉マークの踏んだり蹴ったり…だからなんだ!「高齢者」の仲間入りをしたアガワが、ときに強気に、ときに弱気に、老化と格闘する日々を綴る。【目次】捨てる女/間違いの始末/音色はいずこ/夏帽子/老化の片隅/たったオノマトペ/比較の力/まぶたのハハハ/小さな得/怖がられるオンナたち〔ほか〕<読む前の大使寸評>追って記入rakuten老人初心者の覚悟ウーバータクシーやケイタリングウーバーなるものを、を見てみましょう。p216~220 <ウーバー・ナウ> 7年ぶりに訪れたホノルルで最も驚いたのは、ウーバータクシーの存在である。つまり合法的白タクとでもいいましょうか。普通のタクシーとは違い、ドライバーはすべてシロウトさん。いかなる認可システムになっているのかは知らないが、少なくともタクシー会社の経営によるものではなく、車にも料金メーターや行灯はついていない。 なんらかの方法でウーバードライバーの登録をした人が、自らの車を使って営業する。そういう車がどうやって客を拾うのか。反対に利用者はどうやってウーバードライバーを拾うことができるのか。その鍵はスマホにある。事前にウーバーアプリをダウンロードしておいて、必要なとき、そのアプリを開く。すると今、立っている場所の周辺に何台ぐらいのウーバータクシーが流れているか、ひょうじされた地図上にアイコンで示される。続いて「目的地」を入力すると、たちまち数台のウーバーから反応が返ってくる。「これから伺いますよ」というレスポンスだ。 同時に料金、車種、待ち時間、ドライバーの名前や国籍などが表示される。さらに、「評価度」も出てくる。これまで乗車した客が点数をつけるからだ。利用者はそれらを総合的に判断し、一台を選択する。選択の基準は自由。評価点を重視するか、料金で判断するか、車種で選ぶか。よし、この車にしよう。決めたら一台選んで、「完了」ボタンを押す。まあ、料金の安い順に選ぶのが通常のようですが。そしてまもなく指定したウーバーらしき車が目の前に停まれば、ナンバーが一致するかを確認した上で、ドライバーに声をかける。「ジムさんですか? アガワです」「ハイ、ジムです。どうぞ」 乗り込んだあとは、さらに手間いらず。すでにドライバーは目的地を知っているし、運賃はクレジットカード引き落としなので、下車するときにお金を払う必要も生じない。 ってね。こういう現代のニューシステムに驚いた勢いで書いてはおりますが、書きながら思いますね。ほんの数十年前は、歩きながら電話をしている人を見ただけで違和感を覚えた。かけてきた人の電話番号が電話機に表示されるだけでも感動した。そんな「仰天」の数々は、あっという間に日常と化す。きっと日本でも、いずれウーバータクシーが日常化される時代は訪れるであろう。あの頃、アガワさんったら、あんなに驚いていたけど、今や常識よねえと、笑われる日はそう遠くない。 でも、今は驚くのよ。驚くと同時に警戒もする。大丈夫なの、そんな白タクに乗って? 私も当初はそう思った。しかも外国である。言語不行き届き地理不案内ゆえに騙される恐れがあることは否めない。「第十部。タクシーより安いし、レンタカーだと駐車場や飲酒のこと考えなきゃならないでしょう。ぜったい便利!」 海外のウーバー事情に詳しい仲間に語気強く説得され、一応、事前にウーバーアプリをダウンロードしたものの、本当にすぐ来てくれるのかしら、アヤシイ運転手さんに当たったらどうしようと、猜疑心をたっぷり抱いてホノルルに到着した。 そして恐る恐る試してみた。実に便利である。しかも、評価点制度になっているおかげか、四泊五日の滞在中、15回ほど利用したが、どのドライバーさんも極めて紳士的、概して口数少なく、見事な安全運転で目的地まで送り届けてくれた。ドライバー側にしてみれば、評価点を意識せずにはいられないのだろう。余計なお喋りをしたり乱暴運転をしたりしたら、たちまち評価が落ちてしまう。そして利用者に選ばれなくなる。(中略) すっかりウーバーのよいところばかりに魅了されてしまった私としては、なぜこのシステムが日本で広く普及しないのか疑問に思う。行政上のさまざまな壁が立ちはだかっていることは容易に想像できるけれど、もしウーバータクシーが日本全国で広まったら、高齢者の運転事故を減らすことに繋がらないだろうか。高齢者ドライバーの免許証返納が促進されるかもしれない。加えて、運転の特異な人の就業先としても、新たな道が開かれると思う。(中略) そんなことを考えつつ、街中を歩いていると、最近、東京でやたら目につくのは、「Uber Eats」の自転車である。日本では、タクシーは普及しないけど、飲食店のケイタリングウーバーはものすごい勢いで増殖中だ。私はまだ、こちらのウーバーは利用したことがないので、わからないけど、いずれにしても、人間に移動と食と文化は、携帯電話出現のときと同様に、またもや格段に変化しつつあることは確かである。ウン アガワさんの経済的センスはなかなかのものですね♪『老人初心者の覚悟』2: ウーバータクシーなど『老人初心者の覚悟』1:新任高齢者のツイート*********************************************************■2022.06.13『老人初心者の覚悟』2https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202206130000/

2025.11.05

コメント(0)

-

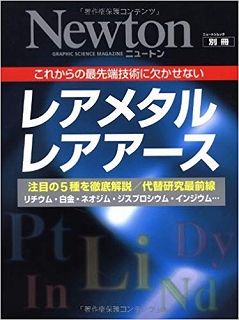

『レアメタル レアアース(ニュートン別冊)』(復刻)

世界中に広く分散しているレアメタル、レアアースを中国がほぼ独占して製造しているのはなぜか?それは製造時の汚染対策が手抜きできる国であること、また中国(漢民族) が独占の旨味を知り尽くしていること、この独占を打破するには膨大なコストを必要とすることではないだろうか。・・・ということで、『レアメタル レアアース(ニュートン別冊)』という本を読み直してみましょう。*********************************************************図書館に予約していた『レアメタル レアアース(ニュートン別冊)』というムック本を、手にしたのです。この本を読みかけた際、リチウムイオン電池開発に従事した吉野彰氏がノーベル化学賞受賞という朗報が飛びこんできたのです。【レアメタル レアアース(ニュートン別冊)】ムック、ニュートンプレス、2011年刊<「BOOK」データベース>よりムックにつき、データなし<読む前の大使寸評>この本を読みかけた際、リチウムイオン電池開発に従事した吉野彰氏がノーベル化学賞受賞という朗報が飛びこんできたのです。amazonレアメタル レアアース(ニュートン別冊)今、リチウムイオン電池でホットなリチウムを、見てみましょう。p40~41<電気自動車の普及により、需要が激増する> 携帯電話や電気自動車に必用な「リチウムイオン電池」。充電ができる電池の中では、現在、最も小型で軽く、高い電圧が得られる。 リチウムイオン電池の開発がはじまったのは、1981年ことだ。当時、すでにリチウムを使った使い捨て電池は普及していたが、リチウムを使った充電できる電池はまだ実現していなかった。 充電できるリチウムイオン電池を開発したのは、旭化成エレクトロニクス㈱の研究者、吉野彰博士である。「コバルト酸リチウム」と「炭素繊維」を組み合わせて、まったく新しい電池をつくりだしたのだ。現在では、世界で1年間に10億個以上のリチウムイオン電池が生産されている。 日本でもリチウムイオン電池は生産されているが、電極の原料となる「炭酸リチウム」は、すべて輸入品だ。2009年の輸入量は、8023トンだった。 世界のリチウム生産量は、年間約2万トン(リチウム単体の重さ)。電気自動車の普及により、2050年には年間40万トン以上のリチウムが必用になると予測されている。アタカマ塩湖のリチウム採掘次に独占的なリチウム生産を、見てみましょう。p42~43<埋蔵量は豊富だが、三つの会社がほぼ独占> リチウムの主要な生産国は、チリ、中国、アルゼンチンである。これらの3国では、主に「塩湖」からリチウムを取り出している。リチウムは鉱石からもとれるが、塩湖からの採取がふえる傾向にある。 塩湖とは、塩分濃度が1リットルあたり0.5グラム以上の湖のことだ。湖に入りこむ水の量より、蒸発する水の量が多くなると、塩分濃度が高くなる。地下にはさらに濃い塩水がある。リチウムを取りだすには、このかん水を採取し、蒸発させるなどして濃縮する。ここから不純物を取りのぞき、炭酸ナトリウムを加えて、炭酸リチウムを分離するのが一般的だ。 リチウムは海水中にも含まれているため、地球全体に存在するリチウムの量は膨大である。しかし、海水のリチウム濃度は0.18ppmと薄いため、現状では、海水から直接リチウムを採取することは行なわれていない。 なお、鉱石や塩湖に含まれるリチウムの量は豊富であり、すぐにリチウム資源が枯渇することはないただし、リチウムの生産は、チリおよびアメリカの三つの会社にほぼ独占されているため、突発的な生産の停止や価格の高騰が心配されている。このような理由からリチウムはレアメタルに分類されているのだ。 ノーベル賞受賞に沸くニッポンであるが、すでに基礎科学に割く予算は乏しく、第一、若者が海外留学を望まないんだって・・・もうおしまいかも。『レアメタル レアアース(ニュートン別冊)』2:『レアメタル レアアース(ニュートン別冊)』1:

2025.11.04

コメント(0)

-

『日本の「運命」について語ろう 』(復刻)

明治維新前後の日本の運命とやらを浅田次郎が語っているので・・・以下のとおり復刻して読み直してみよう♪*******************************************************図書館で『日本の「運命」について語ろう』という本を、手にしたのです。ぱらぱらとめくると・・・冒頭に歴史小説を書くにあたっての守備範囲は、日本の幕末、幕末以降の近代、そして中国の近代、と表明しています。これがいたく大使のツボに響くのです。【日本の「運命」について語ろう】浅田次郎著、幻冬舎、2015年刊<「BOOK」データベース>より衆より個の利益を、未来より現在を大切にする今の日本。150年で起きたこの国の「変容」を、知の巨人が深い洞察力と明快な論理で解き明かす。驚きと発見に満ちた、白眉の日本人論。【目次】第1章 なぜ歴史を学ぶのか/第2章 父の時代・祖父の時代/第3章 中国大陸の近代史/第4章 明治維新が目指した未来とは/第5章 参勤交代から覗く「江戸時代のかたち」<読む前の大使寸評>ぱらぱらとめくると・・・冒頭に歴史小説を書くにあたっての守備範囲は、日本の幕末、幕末以降の近代、そして中国の近代、と表明しています。これがいたく大使のツボに響くのです。rakuten日本の「運命」について語ろう「第4章 明治維新が目指した未来とは」で、水戸藩の攘夷思想あたりを見てみましょう。NHKの大河ドラマで渋沢栄一が育った水戸藩を観ているので興味深いのでおます。p152~156<■攘夷思想を醸成した水戸藩> 攘夷運動を牽引し、討幕運動の中心となったのが長州藩でした。今の山口県にあたる周防・長門を領国とする大大名、毛利家ですね。ここがいちばん熱心な攘夷主義者の集まりでした。みなさんもご存じの明治の元勲と言われる人々、木戸孝充、伊藤博文、山県有朋たちがそうですね。思想的背景となった学者、吉田松陰も長州の人間です。 彼らが幕府を倒そうという、世の中を大転換する運動を始めるのです。ただ攘夷を最初に言い始めたのは長州ではなくて、水戸藩だったと思われます。 水戸藩は御三家のひとつですが、昔から尊王思想の篤いところです。藩祖は家康の十一男の徳川頼房ですから、もちろん徳川の一門ですが、当主は代々都のお公家さんや皇室から妻を迎えているくらい、尊王思想の強い藩でした。 第二代藩主の徳川光圀は水戸黄門として有名ですね。その光圀が始めた一大プロジェクトが、『大日本史』というわが国の史書の編纂です。 幕府による公式の史書『本朝通鑑』が1670年に完成していますが、『大日本史』の編纂は二百年以上もずっと藩の仕事として続きます。完成したのは明治時代に入ってからです。『大日本史』は初代・神武天皇から、室町時代の第百代・後小松天皇まで百代についてまとめてありまして、こうした事業を通じて、もともと篤かった尊王思想がさらに育まれていったことは間違いないでしょう。 そうした思想が水戸から長州に伝わったと、私は見ています。 茨城県から山口県に思想が伝播するのかと思うでしょうが、これは傍証があります。 当時は参勤交代の制度がありましたから、お殿様は1年おきに江戸と領国を行き来するわけです。たとえば尾張藩のお殿様が、今年名古屋城に住んでいたら、来年は大名行列をして江戸に来て1年間住みます。尾張藩の上屋敷は、今、市ヶ谷の防衛省が建っているあの場所ですね。そして翌年はまた大名行列で名古屋に戻る。 もちろん長州藩も同じです。山口県と東京の往復は大変ですが、薩摩藩でも弘前藩でも参勤交代は義務だったのです。 しかし水戸藩は例外でした。家康によって例外中の例外が認められていたのです。 徳川家康はたくさんの子供を作りましたが、とりわけ晩年に作った三人の子供をかわいがりました。「歳をとってからの子供はかわいい」と言い慣わされてきた通りですね。 九男、十男、十一男が尾張藩、紀伊藩、水戸藩の初代藩主になって、これがやがて御三家と呼ばれるようになるわけです。ただ水戸藩主になった末っ子、頼房は当時6歳でしたから、三人に同じ資格を与えるのも無理があったのでしょう。二人の兄よりも石高は少なくなりました。 また尾張徳川家と紀伊徳川家は、将軍家に跡取りがいなくなった場合に継子を出す権利を認めましたが、水戸徳川家にはその権利を与えていません。 そのかわり参勤交代はしなくていい、領国は近いのだから、ずっと江戸にいて将軍の補佐をする、ということになった。 つねに将軍の側にいて、いろいろな話を聞いて相談相手になっていたから副将軍という役回りになった。それが水戸徳川家というものでした。(中略) 九段坂を下りきったところにあった練兵館には、水戸藩の藤田東湖、新選組の芹沢鴨、長州藩の桂小五郎、品川弥二郎といった面々が通っていました。 当時の道場では、剣術に励むとともに学問がついてきます。午前中は道場で稽古をして、午後は隣の塾で学問をする。文字通り文武両道、ワンセットです。だから大勢の水戸藩士と長州藩士が竹刀を交え、机を並べたことでしょう。 親藩と外様の違いはありますが、石高も藩士の数もおなじくらい、おそらく交流があったと思われます。 藤田東湖は一世代上の人で、「水戸学」の大家として知られる学者です。水戸学とは水戸光圀由来の『大日本史』の編纂を目的に、日本古来の伝統を研究する学問ですから、尊王思想の碩学による影響も大きかったのではないでしょうか。 このあたりは小説家である私の創造ですから、学術的な裏付けはありません。 しかし、水戸学に端を発する尊王攘夷思想が、明治維新に大きな役割を果たしたことは、広く認められている史実です。ところで読書歴を調べてみたら、この本を借りたのは三度目になることが分かりました。・・・またか、でもそれだけ興味深い本ではあるなあ。【過去2回】『日本の「運命」について語ろう』1:アヘン戦争に対応できなかった科挙制度p110~113『日本の「運命」について語ろう』2:漢族と満州族(清)の違いp124~129『日本の「運命」について語ろう』3:徳川と愛新覚羅を比べてp131~135『日本の「運命」について語ろう』4:日本人と中国人の違いあたりp137~140『日本の「運命」について語ろう』5:日露戦争の戦果p182~185『日本の「運命」について語ろう』6:西南戦争で国民皆兵が定着p67~73【2021年の2回】『日本の「運命」について語ろう』2:アヘン戦争、香港割譲104~112『日本の「運命」について語ろう』1:中国の歴史p26~29 *********************************************************■2021.07.03『日本の「運命」について語ろう』3https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202107030002/

2025.11.03

コメント(0)

-

『本の夢 本のちから』(復刻)

SFにまみれた椎名ワールド を見たいではないか!・・・ということで、『本の夢 本のちから』という本を復刻してみよう。*********************************************************図書館で『本の夢 本のちから』という本を、手にしたのです。おお、SFにまみれた椎名ワールドが見えるではないか♪【本の夢 本のちから】椎名誠著、新日本出版社、2018年刊<「BOOK」データベース>より世界はまだまだでっかく面白い。本から湧き出す夢とちから!魅惑の椎名ワールドを楽しもう!【目次】1 めざすむこうは笑い雲(ウィルスから宇宙へ/辺境地帯の現場読み ほか)/2 旅の空ー星の下で食べる(ドロリ目談義/信じようが信じまいが ほか)/3 惑星の丸かじり(ガリバーの悩み、ゴジラの反省/ヘビ食い ほか)/4 沢山のロビンソン(明るいインド/素晴らしいぐにゃぐにゃ風景 ほか)<読む前の大使寸評>おお、SFにまみれた椎名ワールドが見えるではないか♪rakuten本の夢 本のちからNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で尼将軍役を演じた小池栄子が良かったが・・・それは偏にカッと見開いた目の魅力に惹かれたからでしょうね。ということで、「Ⅱ 旅の空 星の下で食べる」からシーナのドロリ目談義を、見てみましょう。p47~50<ドロリ目談義> ぼくはどうも目に対して異常な執着があるようだ。 気がつかなかったのだが、ある評論家が、僕の書いたものをいくつか読んで、「かれは目に対するこだわりが凄い。ほかの部分はともかく、目に対する描写となるととたんにエンジンを全開するようだ・・・」などと書いていた。 改めて考えてみるとなるほどそうなのだ。『わしらは怪しい探検隊』(角川文庫)という妙な題名の本では、ぼくはふたつのにごった目玉について詳述している。 ひとつは「ドロリ目」というものだ。 高校時代の夏にちょっとまとまった小遣いがほしくて、友達と二人で歳を偽り、千葉港で沖仲仕(港湾労働者)のアルバイトをしたことがある。 このときぼくたちのカントクがこのドロリ目だった。 大男で、むかし力道山プロレスのときに日本にやってきたイタリア人レスラー、プリモ・カルネラに全体の雰囲気が似ていた。 正面から見ると、このカントクの目玉は白目と黒目の境界線がなんだかいつもぼやけていた。 このドロリ目に見つめられると、なんだか首すじのうしろあたりがヘンにかゆくなるような気がした。 しかしドロリ目のカントクはなかなか気持ちのいい男のようで、夏休みが終わりに近くなり、アルバイトをあと二日でやめようというとき、ビールをのみに近くの店につれていってくれた。そうして、「本当は雇っちゃいけねんだけど、おりゃああんちゃんが高校生だってこと知ってたけどよお、学校へいったら勉強がんばれよ」と、ドロリ目とはあまり似合わないすこしカン高い声で言った。そして、「あんちゃんはいい体してっから将来立派な土方(建設労働者)の大将になれっぞ」と言ってドロリ目をすこし細め、くくくくっと笑った。 その本の中で語っているもうひとつのにごった目は、ぼくの友達のタカハシ君の目だ。彼の目は純粋ににごっていたので、ぼくはそれをそのまんま「ニゴリ目」として書いた。 当時ぼくの住んでいた千葉にはチンピラが大勢いて、それらの多くはたいがい険のあるにごった目をしていた。にごった目で「くわっ」と相手を睨みつけ、はげしく威嚇するのである。 高校生の頃、そういうチンピラとときどき喧嘩をした。電車の中などでそういうのとフト目が合い、目をそらさないままでいるうちにさしたる意味も理由もない不毛の睨みあいとなり、そのまま「ちょっと降りろ!」と、まあこうなっていくのである。 通称「ガンヅケ」という。(中略) ガンヅケに判定負けすると、くやしい恥ずかしいものだから、そのあとの武力闘争の方で圧倒的な威力を示さねばならなかったが、ガンヅケですでに判定負けをくらっていると、殴り合いに突入しても精神的に委縮している、というようなところがあるので、あまり見事な逆転KO勝ちというのはできなかった。やはり緒戦の目玉の戦いが相当に重要なのである。ウーム 恐ろしいシーナの青春時代ではある。それはそうと・・・目力といえばNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』がええでぇ♪『本の夢 本のちから』4:シーナのドロリ目談義 『本の夢 本のちから』3:ロバやヤクとの旅『本の夢 本のちから』2:辺境地帯の現場読み『本の夢 本のちから』1:SFとの関わり*********************************************************■2023.08.15『本の夢 本のちから』4https://plaza.rakuten.co.jp/foret/diary/202308150002/

2025.11.02

コメント(0)

-

内田先生かく語りき(その80)

「内田樹の研究室」の内田先生が日々つづる言葉のなかで、自分にヒットするお言葉をホームページに残しておきます。最近は池田香代子さんや、関さんや、雨宮さんなどの言葉も取り入れています。(池田香代子さんは☆で、関さんは△で、雨宮さんは○で、池田信夫さんは▲、高野さんは■で、金子先生は★、田原さんは#、湯浅さんは〇、西加奈子さんは♪で区別します。今回表示分は*)*橋本治『「わからない」という方法』の韓国語版解説 *移民問題の本質・遠ざかる戦争の記憶・「内田樹論第三部」 のためのまえがき・ 勝ちに居着く・ 敗戦から80年・ 日本の現状と危機について ・沈む祖国を救うには・『知性について(仮題)』まえがき・これだけは確かなもの・兵庫県知事選とメディアの役割・自由の森学園創立40周年記念講演「教育と自由」・「パンとサーカス」解説・共感ベース社会の陥穽・死ぬってどういうことですか?・2024年度寺子屋ゼミのテーマは・箱根の温泉で感じた中国のリアル・『本の本』あとがき・「宗教の本領」とは何か?・『街場の米中論』を読んで・月刊日本インタビュー「ウクライナとパレスチナ」・高校生に言いたかったこと・宮﨑駿『君たちはどう生きるか』を観て・平川克美『「答えは出さない」という見識』(夜間飛行)書評・「怪物」公式パンフレット解説・白井さんと話したこと・3.11から学ぶこと・韓国の地方移住者たちに話したこと・生産性の高い社会のゆくすえ・ウクライナ危機と反抗・「生きづらさについて考える」単行本あとがき・「街場の米中論」まえがき・図書館の戦い・村上文学の意義について・統一教会、安倍国葬について他 ・安倍政治を総括する(目次全文はここ)(その80):『橋本治『「わからない」という方法』の韓国語版解説 』を追記内田先生が、いかに橋本治さんを敬愛していたか分かる書き込みとなっております。2025-10-27 橋本治『「わからない」という方法』の韓国語版解説 より みなさん、こんにちは。内田樹です。 橋本治さんの『「わからない」という方法』の韓国語訳が出ることになりました。その解説という重要な仕事を仰せつかったことを、たいへん光栄に思います。 橋本さんの本は韓国語訳がまだほとんど存在しません。ですから、多くの韓国人読者は「橋本治って、誰?」という感じだと思います。でも橋本さんは日本の文学と思想の領域で、たいへん重要な仕事をされた方です。僕自身も橋本さんのデビュー作『桃尻娘』からの熱烈なファンです。 僕が小林秀雄賞という賞を『私家版・ユダヤ文化論』で受賞した時に、選考委員を代表して選考理由を語ってくれたのが橋本さんでした。30年来の「アイドル」であった橋本さんが僕の書き物について「ここがよかった」と論評してくれたんです。感動しました。橋本さんの挨拶が終わって、笑顔の橋本さんと握手してから、短いお礼のスピーチをしました。 その時にこんなことを言ったのを覚えています。「橋本さんは久しく僕のアイドルであり、僕のヒーローでした。ですから、今、自分が書いてものについてのコメントを橋本さんがしてくださっているのを聴いて、アマチュアのロックバンドの子が送ったデモテープの曲について、ジョン・レノンがコード進行について『ここ、いいよ』と解説してくれるのを聴いているような気分でした。」 橋本さんが亡くなった後に、うちの書棚に橋本さんの本が何冊あるのか数えてみました。125冊ありました。それでも橋本さんの全著作の半分にも遠く及びません。それくらいに多作の作家でした。そして、ほんとうに悲しいのですけれども、そのうち半分以上がもう絶版です。 もちろん、「昭和三部作」とのちに呼ばれることになった小説群や、『窯変源氏物語』や『双調平家物語』のような古典現代語訳や、『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』のようなすぐれた評論はまだ読めますし、本書『「わからない」という方法』のような新書で出版されたものはだいたいまだ入手可能です。でも、橋本さんが「本領を発揮」した、分類不能の書物たち(『アストロモモンガ』、『シネマほらセット』、『98歳になった私』、『蓮と刀』、『親子の世紀末人生相談』などなど)は少数の読者から熱狂的な支持を得ながら、もう手に入れることが難しくなっています。 橋本さんの本を初めて手に取る韓国の読者に橋本さんをどう紹介したらいいのか、Wikipediaに書いてあるようなことなら、ここで僕が繰り返す必要はありません。ですから、ごく個人的なことを書いて、そこから橋本治という人のリアルな相貌を想像して頂ければと思います。 橋本さんを一言で言うと、「親切な人」そして、「正直な人」でした。この二つが揃っている物書きというのはあまりいません。「正直な人」だということは、この本を読み始めたら、数頁読んだところでわかると思います。橋本さんは「ごまかす」ということを決してしない人でした。橋本さんは「知らないこと」は知らないとはっきり言います。 でも、そこから出発して、「知らないことだから触れない(自分の無知がばれるから)」ではなく、「知らないことなので知りたい(自分を少しでも賢くしたいから)」という建設的な方向に向かう人でした。 2025-09-23 『移民問題の本質』より『クライテリオン』のために、藤井聡、柴山桂太の両先生と「脱移民」を主題に鼎談しました。その中の、僕の冒頭部分の発言だけ収録します。続きは本誌でどうぞ。 (中略) 外国人をめぐる議論は、人手が足りないとか、インバウンド・ツーリストが活発に消費するとか、もっぱら経済の問題として語られています。あとは不動産を取得しているとか、人種も言語も宗教も違う人間がたむろしていると不穏な感じがするといった感情レベルの話だけです。「言語も人種も宗教も生活文化も違う他者と共生するためにはどうしたらいいのか」という最も根本的な問題だけは誰も論じていない。 参政党の「日本人ファースト」という主張は剥き出しの「外国人排斥(xenophobia)」ですが、そこには「国際社会で名誉ある地位を得たい」という矜持のかけらもない。日本社会が不調なのはすべて「外から来る汚物」のせいだというの、19世紀末の近代反ユダヤ主義以来のきわめて危険な社会理論ですけれども、これに対して日本の有権者があれほど無防備であるところを見ると、日本人は幼児的なので、これ以上移民を入れる能力がないと言わざる得ない。 今回の特集テーマには「脱移民」という言葉がありますけれど、僕はこの言葉には留保をつけたい。移民の無原則な受け入れに僕が反対するのは、経済的な理由でも、政策的な理由でもなくて、端的に「日本人が幼児的だから」です。 このまま幼児的でいたいと日本人の過半が思うなら、例えば選択肢として「日本人には移民と共生できる能力がないから、移民を入れずに、同質性の高い〈日本人だけの国〉としてだんだん縮んでゆく」というものがあってもいい。国民の多くがそれを望むなら、そういう未来もあっても僕は仕方がないと思います。でも、それとは別に、「他者と共生できるだけの市民的成熟をめざす」という未来があってもいい。 でも、後の選択肢を選ぶためには「命がけの跳躍」が要ります。日本社会は伝統的に共感と同質性をベースにした「共感共同体」ですが、外国から来る人たちと共に暮らすためには「契約共同体」に制度を作り替えなければならない。共感もできないし、同質的でもない他者と、それにもかかわらず共生し、協働することができるためには、国をある種の契約共同体に切り替えるしかない。社会契約さえきちん守ってくれるなら、その人の人種も言語も宗教も生活習慣も「気にしない」という鷹揚な、というか「雑な」態度を取れる人間になるしかない。 そこまで共同体の概念を広げていかないと他者との共生はできません。どこかで契約共同体に切り替えない限り、人口の一〇%が外国人というような社会を平穏に維持することはできません。果たして、その覚悟が日本人にあるのだろうか。僕はその点についてはきわめて悲観的です。 以降の全文は内田先生かく語りき62による。内田先生かく語りき79内田先生かく語りき78

2025.11.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 宝塚好きな人いませんか?

- 宙組 PRINCE OF LEGEND キャスト感…

- (2025-11-12 05:30:05)

-

-

-

- おすすめ映画

- サマー・ウォーズを観ました

- (2025-11-24 00:18:47)

-

-

-

- ペ・ヨンジュンさま~♪

- 「ヨン様」の名付け親が初めて語る韓…

- (2023-12-02 17:40:56)

-