-

1

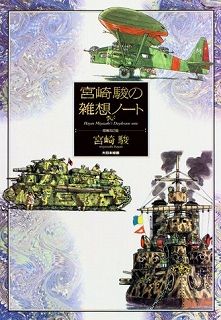

『宮崎駿の雑想ノート』2

図書館に予約していた『宮崎駿の雑想ノート』という本を、図書館に借出し予約して4日後にゲットしたのです。なかを覗くと、これが全ページ漫画、それも戦記ものというレアなつくりでおます♪【宮崎駿の雑想ノート】宮崎駿著、大日本絵画; 増補改訂版、1997年刊<「BOOK」データベース>より宮崎駿の、目も眩む雑学と妄想の世界!アニメ映画風の谷のナウシカ、となりのトトロ、もののけ姫の監督、宮崎駿が、その豊富な知識と妄想で構築した超趣味的世界!兵器と人間が織り成す、バカバカしい狂気の情熱を描いた、珍奇なる物語13編。大ヒット映画「紅の豚」の原作、「飛行艇時代」を収録。<読む前の大使寸評>なかを覗くと、これが全ページ漫画、それも戦記ものというレアなつくりでおます♪<図書館予約:(7/07予約、7/11受取)>amazon宮崎駿の雑想ノート1ダースもの高射砲塔が見られる場所を、見てみましょう。p43~46第7回 高射砲塔 第二次大戦中に建設されたベルリンの高射砲塔は有名である。しかしリュースベルクという聞いたこともない町に建てられ、連合軍のパイロット達に『ど田舎のトゲ』と憎しみをもって語られた高射砲塔について知る人は少ない。 リュースベルク・・・人口3万にもみたない平和な小都市が、Uボートの魚雷のエンジンとホーミング装置のすべてをまかなう工場をもったために、重要な戦略目標になってしまったのであった。 折りしも1943年、英国の夜間爆撃は次第に激しさを増し、魚雷生産の確保は重要課題のひとつになった。しかし、城壁にかこまれた同市と工場は、森におおわれた低地に突出した台地の上にあり、防空部隊が何処に砲座をすえても、射角がいちじるしく制限されてしまう。この難問にとり組んだのが左の男(エルンスト・ジグラー博士)であった。 高射砲塔の建設が彼の答である。彼はドイツ式完全主義で、この小さな町を1ダースもの高射砲塔と射撃管制塔ですき間なく固めるというプランを提出した。 おどろくべきは、この土建屋万才的計画が承認され、しかも、建造中止となった新造艦のための最新式砲が、このど田舎にふりわけられたことであった。『宮崎駿の雑想ノート』1:序文

2020.07.25

閲覧総数 746

-

2

ドイツ発ハチのための自動販売機

朝日新聞Globeの「ドイツ発ハチのための自動販売機」という記事がええのでスクラップしたのだが、ネットでも以下のとおり紹介します。(アナログ老人には、紙の記録をネットでも残す性癖がありまんねん) ドイツ発ハチのための自動販売機より日本で昆虫食の自動販売機が話題になっている。ドイツでも「ハチの自販機」が注目を浴びているという。ただし、人が食べるためではなく、ハチに食べさせるための自販機らしい。いったいどういうことだろう。現地を訪ねた。<50セント投入 カプセル内には草花の種>ドイツ西部に位置するドルトムント。郊外の静かな住宅街に、それはあった。商店の外壁に設置された黄色地でカラフルな自販機。正面には、かわいらしいハチと花々が描かれていて、「ハチのごはん自販機」とある。「2019年秋に造った1号機です。50セント硬貨を入れてみて」と、実業家のセバスチャン・エバーディングさん(40)。硬貨を入れてハンドルを回すと、コロンコロンと音がした。取り出し口を開けると、親指の先ほどの大きさのカプセルが転がっている。カプセルに入っていたのは、たくさんの植物の種だ。「家に持って帰って、庭やベランダにまくんだ。やがて草花が育ち、ハチがやって来るというわけ」自販機の隣には、種をまいた後のカプセルを返却する箱がある。「回収したらきれいに洗浄して、また種を入れて使ってもらえるようにしている」<チューインガムのガチャガチャをアップサイクル>機械はもともと、子ども向けにチューインガムやおもちゃを売るガチャガチャだった。エバーディングさんはそれらを修理して、新たな用途に使えるように「アップサイクル」している。遊び心をうまくくすぐるこのアイデア、エバーディングさんによれば、もともとは有名コメディアンがガチャガチャを利用して「ジョークの自販機」を造ったのが始まりだった。カプセルの中にジョークを書いた紙を入れて、買った人に笑ってもらう仕掛けだ。そのアイデアをエバーディングさんはいたく気に入り、コメディアンに連絡。自分もすぐに造ってみた。秀逸なジャーマンジョークもひねりだした。自宅の前に設置したところ、なかなか好評で、時折聞こえてくる笑い声に満足もしていた。ただ、当時のパートナーの女性にこう言われたという。「次はもっと人のためになるものを造ったら良いね」そうは言っても、手間のかかる作業だ。自販機の多くは風雨にさらされているし、時には心ない人に壊されていることもある。通貨ユーロの導入前の古い自販機は、投入口も取り換えなければならない。自販機を覆う鉄のカバーを磨いたり、塗装したりする工程は外注しているが、自販機そのものを修理したり、ステッカーを貼ったりするのは全てエバーディングさんの手作業。1台修理するのに2~5時間かかるという。設置する人は自販機を買い、カプセルを入れる。中の種はエバーディングさんに賛同するドイツ西部フランクフルトの会社が補充し、設置した人に送る仕組みだ。<農作物の花粉を媒介するハチ 生息地は減少>なぜハチなのか。ドイツが児童文学「みつばちマーヤの冒険」で知られているから?エバーディングさんは「最初みんなそれを連想するんだけど、僕の自販機はむしろ野生のハチのためなんだ。ミツバチは養蜂家が大切にしているけど、野生のハチのことはほとんどの人が気にしない。生息地はどんどん少なくなっている」。野生動物が好きで、保護団体でボランティア活動をした経験もあるという。国連食糧農業機関によれば、花粉を媒介するハチや鳥の働きは、農作物生産の4割近くに影響を与え、果実や種子として栽培される作物の75%がハチの恩恵を受けている。国連は、近代養蜂のパイオニア、スロベニアのアントン・ヤンシャの誕生日にちなみ、5月20日を「世界ミツバチの日」としている。ハチの生息地を生み出すこの自販機、エバーディングさんがこつこつと始めただけだったが、わずか3年半でドイツ全土に広がり、現在稼働中のものが約300台もある。一つのカプセルで1~2平方メートルの植栽ができると仮定すると、これまでに100万平方メートル以上になる計算という。

2023.03.27

閲覧総数 83

-

3

『文・境雅人②すこやかな日々』1

図書館で『文・境雅人②すこやかな日々』という本を、手にしたのです。境雅人といえば、〈ゴールデンスランバー〉、〈南極料理人〉 〈半沢直樹〉などけっこう観ているわけで・・・何でもできる国民的スターなんですね♪*********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【文・境雅人②すこやかな日々】.webp画像につき開示できず 堺雅人著 、文藝春秋、2013年刊<「BOOK」データベース>より『半沢直樹』『リーガル・ハイ』『鍵泥棒のメソッド』…さまざまな役を演じる堺雅人のアタマのなか。4年ぶり待望のエッセイ。撮り下ろし写真&撮影現場でのオフショット100点以上も掲載。<読む前の大使寸評>境雅人といえば、〈ゴールデンスランバー〉、〈南極料理人〉 〈半沢直樹〉などけっこう観ているわけで・・・何でもできる国民的スターなんですね♪rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/12365989/?l-id=search-c-item-text-03">文・境雅人②すこやかな日々</a></td></tr></tbody></table> ドイツ的な気質が語られているので、見てみましょう。</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height=”50”>p54~58<font color="brown"><ドイツ></font> 2月の18日から二日ほどドイツにいってきた。出演した『ゴールデンスランバー』がベルリン映画祭に出品されることになったのだ。 海外の映画祭に参加するのもはじめてだが、僕にとっては、初のベルリンでもある。出発まえ、市内観光にそなえてガイドブックをさがしてみたのだけれど、あるのはほとんど「ドイツ」 というタイトルのガイドブックだった。ベルリンだけを紹介した者はほとんどない。あっても、ひどくうすっぺらいものばかりだ。どうやらベルリンは、パリやロンドンに比べ、観光スポットがすくないまちらしい。 たしかに、ガイドブックをペラペラめくっても、「いかにもベルリン」という観光地は、ブランデンブルク門、戦勝記念塔、壁のあと、くらいだった。あとはビールをのみ、ソーセージをたべれば、充分ベルリン気分があじわえそうな雰囲気だったのである。実際、僕が舞台のあいさつにやった観光はそれくらいのものだ。帰国したいま、こころのこりは、特にない。 ベルリンは、たぶん観光都市というより 「なにかをする場所」 なのだろう。第二次大戦がおわって65年。東西ドイツの統一から20ねん。これから歴史がつくられていくまちなのかもしれない。 これは帰国してからしったことだが、ドイツという国は「連邦共和国」というくらいで、地方色の強い国らしい。ベルリンのほかにも、ハンブルク、ミュンヘン、ケルンなど、国内にはおおきな都市があり、それぞれゆたかな歴史や文化をもっている。ベルリンのガイドブックがうすっぺらいのは、こうした事情もあるのだろう。 映画『ゴールデンスランバー 』は仙台が舞台のものがたりだ。原作の同名小説(新潮社)もそうである。 ハリウッド映画のように起伏に富んだストーリーが、仙台という地方都市のなかだけでおさまっているという事実は、読者である僕をずいぶん愉快にさせる。自分のすんでいる街でもおこりうる、という親近感のせいかもしれないし、「べつに東京でなくたっていいじゃないか」 といった、一極集中に反発する気分のせいかもしれない。いずれにせよこの映画は、地方分権の伝統をもつドイツで上映されるにふさわしい作品ではないだろうか。 ところで、ヨーロッパ史の本や、むこうの小説をよんだりしていると、 ヨーロッパ人は、千五百年まえにほろびた「ローマ帝国」を、いまも頭のどこかにもっているのではないか といった気分になることがときどきある。現実の国境とはべつに、栄光のローマ帝国がかきこまれた地図をもう一枚もっているようなイメージだ。 あるひとにとって帝国の中心はイタリアのどこかだし、あるひとはフランスかもしれない。両国のあいだにあるボンヤリした地点が中心のひともいるだろう。そして、自分のすんでいる土地が、まぼろしのローマ帝国の領土かどうかで、「田舎か都会か」をきめているような気がするのである。 ドイツは、その国土のほとんどがローマ帝国の版図にくみこまれた歴史をもたない。だからイナカといえばイナカだけれど、多分「すぐちかくまできてくれた」という意識もある、ちょっと微妙な地域なのだ。まぼろしのヨーロッパ地図でいえば、帝国領のはじにある、文明と野蛮がまじりあったグレーゾーン。 ポーランドやハンガリーくらい、まぼろしのローマからはなれていれば、「自分たちで国でもつくろうか」 と、あきらめもつく。あきらめきれない中途半端なイナカの都市たちが、ゆるやかに連合し、しぶしぶ、ひとつの国をかたちづくっている・・・ドイツとは、むかしからそうした土地ではないだろうか。まるで、火星と木星のあいだにある小惑星たちのオビのような、そんな国。 もっとも歴史をみれば、この帝国の辺境地は、何百年かに一度、ものすごい団結をみせることがある。中世の神聖ローマ帝国、ビスマルクのプロイセン、そしてヒットラーの第三帝国などだ。発作的にひとつになったドイツは、幻のローマ帝国の中心にむかって疾風のように進撃する。この時代にもし「ドイツ」 というガイドブックがあれば、さぞかしぶ厚いものだったろう。もちろん分裂と統合、どちらのドイツがいいのかは僕にはわからない。一冊のガイドブックですむ、という点では統合ドイツのほうが便利そうだし、ナチスのことを考えると、分裂しているくらいが平和な気がする。 これはある配給会社のかたにきいたことだけど、カンヌやヴェネチアにくらべ、ベルリン映画祭はずいぶんフランクな雰囲気らしい。 カンヌは、とにかくパーティやセレモニーがおおい映画祭だという。ヴェネチアも、はなやかだけれどスケジュールなどの大会運営がいささか大雑把だそうだ。イタリアというお国柄だろうか。 質実、剛健、市民的。シンプル、まっすぐ、きどらないけど、ちょっと地味。「帝国」内でおこなわれる映画祭にくらべ、ベルリン映画祭はそんな特色があるようだ。そういえば、フランクということば自体、ゲルマンの部族名に由来している。 東のはての日本から、はじめてヨーロッパの映画祭に参加した僕のような俳優には、ベルリンの気取らない感じは、とてもありがたかった。</TD></TR></TABLE>

2025.11.25

閲覧総数 16

-

4

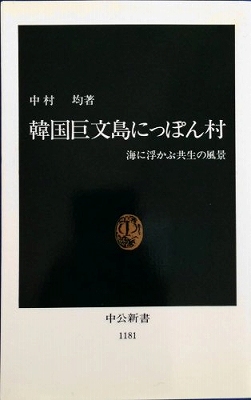

『韓国巨文島にっぽん村』

図書館で『韓国巨文島にっぽん村』という本を手にしたのです。ぱらぱらとめくってみると「にっぽん村」の成立、日韓庶民の友好的な交流が興味深いのです。【韓国巨文島にっぽん村】 中村均著、中央公論社、1994年刊<「BOOK」データベース>より朝鮮半島南方の多島海にある島のひとつ巨文島は、古来海上交通の要衝として、また豊かな漁場の拠点として知られていたが、歴代為政者の空島政策により、長く無人島であった。それが、日露戦争の直後から日本人が移住して「にっぽん村」を作り、さらにそこへ韓国人も加わって漁業を中心とした一大生活圏を生み出すに至った。本書は、歴史に翻弄される島と人々のようすを描写しながら、一小島が日韓関係を考える素材たりうることを示す。<読む前の大使寸評>ぱらぱらとめくってみると「にっぽん村」の成立、日韓庶民の友好的な交流が興味深いのです。amazon韓国巨文島にっぽん村巨文島の「にっぽん村」形成あたりを、見てみましょう。p84~86 <なぜ後続部隊が巨文島を目指したか>■国策と移民 移民といえば、労働の目的を持って自国の国境を越え他国に移り住む人をいう。朝鮮半島に移住した人たちが果たしてこのような定義に入るかどうかだが、朝鮮の場合、1910年の日韓併合前から日本の保護権(事実上の統治権)が行使されており、一般の外国移民とは性質を異にし、しかも政治的支配関係を背景とする官吏、軍人や会社員、中小自営者が移住の主力であったため、ハワイやブラジルへの官約移民、ありは満蒙開拓民とは別のジャンルに入るであろう。 しかし、日韓併合前後に朝鮮に移住した人たちも大部分は国策に沿った官権主導下の渡航者であった。そのほとんどは都市の日本人居住区に住み、朝鮮の人たちとつきあうことはほとんどなかった。 1945年の日本の敗戦までに朝鮮半島には約80万の日本人が居住したが、朝鮮の暮らしの中に入っていった人がどれほどいたか、疑問である。この地の一部のエリートと学校や職場で一緒だったという人はいても、民衆レヴェルでの共通体験を持った人は少なかったであろう。 この点、敗戦まで巨文島にいた日本人が評価できるのは、朝鮮の人たちと比較的分け隔てなく暮らしていたことである。また移住に当たって何がしかの補助金をもらった人がいても官権主導の渡航ではなく、自らの判断で、この地へ移り住んだのであり、初期ほど総督府などの政治権力から遠い、自前の暮らしであったことは評価してよい。 巨文島への初期の移住者のうちには、木村忠太郎のような山口県からの直行組のほか、釜山からの転進者もいた。この人たちは何らかの理由で、いったん釜山に移住したものの失敗したりしたため、巨文島の将来性に再起をかけて移って来た人たちである。■釜山から転身の大野栄太郎 釜山は、李朝時代の15世紀に富山浦として倭館が置かれ、「恒居倭人」がここに住んで以来、日本とは最もなじみの深い港町であった。1876年(明治9年)に締結された日朝修好条規(江華条約)により、現在の釜山の中心部である中区に「日本専管居留地」が設けられると、日本からの居留民が急増し、1867年に82人だった日本人が日露戦争後の1905年には1万3364人と十倍以上となり、日韓併合の1910年には実に2万1928人にも膨れあがっている。 朝鮮半島を縦断する京釜鉄道および京義鉄道は日清戦争が始まった1894年(明治27年)に日本が敷設権を得、日露戦争時から戦後にかけて完成。下関と釜山を結ぶ関釜連絡船は1905年から就航している。 釜山が日本からの渡航者で沸き立っていたころ、木村忠太郎に半年ほど遅れて、すなわち1906年の秋、山口県阿武郡三見浦(現・萩市)出身の大野栄太郎が妻ナツおよび長女タワ、次女ツネ、次男栄作、三男又一の4人の子供を連れ、釜山から巨文島へ移住して来る。 もともと大野栄太郎の家は代々農家であったが、長男の栄太郎は農家を継ぐことを望まず、父親が亡くなると田畑を売り払い、そのころブームになっていた大敷網を仕掛ける漁業に転業した。ところが、大敷網そのものがリスクが高いうえ、俄か漁師の悲しさから、大敷網は失敗する。そこで栄太郎は家族を連れ、釜山に移り住むことになるが、木村忠太郎が巨文島で大敷網に成功したと聞き、再度こちらへ転身して来たのである。 大野栄太郎は大敷網を東島から内海に向けて張った。しかし、木村ほどの漁獲は得られなかったようである。これにはやはり年季の入れ方の違いがあったというべきか。 それでも大野はあきらめない。その後、木村と大野は巨文島の勢力を二分するほどの力を持つ両雄となっていく。大野の面倒見のいい豪傑肌の血は次女のツネに受け継がれ、ツネは中村吉蔵と結婚すると、この島で中吉商店や長門屋旅館を経営し、女傑ぶりを発揮する。

2017.03.10

閲覧総数 327

-

5

『苦節十年記/旅籠の思い出』2

図書館で『苦節十年記/旅籠の思い出』という文庫本を、手にしたのです。ぱらぱらとめくると、旅籠の写真やら、各地の鄙びた温泉のイラストやら、苦労ばなしのエッセイやら・・・サービス満点のつくりになっています。【苦節十年記/旅籠の思い出】つげ義春著、筑摩書房、2009年刊<「BOOK」データベース>よりつげ義春が、エッセイとイラストで描く、もう一つの世界。旅籠、街道、湯治場の風景や旅先で出会った人。貧乏旅行の顛末を綴った文章、自らの少年時代などを記した自伝的エッセイなどをセレクトした。つげ的世界の極致ともいうべき「夢日記」は、絵と文章のコラボレーション。さらにカラーイラストも付いた、ファン必携の1冊。<読む前の大使寸評>ぱらぱらとめくると、旅籠の写真やら、各地の鄙びた温泉のイラストやら、苦労ばなしのエッセイやら・・・サービス満点のつくりになっています。amazon苦節十年記/旅籠の思い出東北の温泉めぐりについて、見てみましょう。p34~39<颯爽旅日記> ぼくはいつか文章を書く技術が上達したら、旅行記のようなものを書いてみたいとひそかに考えている。それでぼくの旅のメモのつけかたは、そのことをいくらか頭の隅におきながら書いているので、メモというにはふさわしくないようなダラダラしたものになっている。どこそこでコーヒーを飲んだというような余計なことまでつけてあるのは、あとで思い出すときの手がかりとするためで、日記も兼ねてある。■東北の温泉めぐり この旅行は初めての一人旅ということで、かなり緊張し昂奮していたのを覚えている。メモからは読みとれないが、張りつめた気持ちでの旅の印象は強く心に焼きつくもののようで、この旅のあと「二岐渓谷」「オンドル小屋」「もっきり屋の少女」の三本のマンガを描くことができた。 「二岐渓谷」と「オンドル小屋」は、旅に出る前におおまかな構想があったが、話をもっともらしくするため、実在する場所をつかいたいと思っていたので、この旅はさいわいした。「もっきり屋の少女」は、発想はこの旅に関係ないが、このメモ帳に何気なくつけておいた会津の方言が役立った。 蒸(ふけ)ノ湯 到着の日ミゾレが降っていた。山のふもとでみられた紅葉も、ここまでくると落葉している。八幡平頂上は登山観光客で賑わっているようだが、蒸ノ湯は、地の果て旅路の果てといった観がある。オンドル小屋でムシロを敷いて毛布にくるまっている細々とした老人をみると、人生のどんづまりを見る思いだ。 売店でムシロと毛布を1枚20円で4枚ばかり借りて寝る。地面から吹き上がる蒸気でムシロはびしょり濡れる。 大勢の観光客が棟内を覗きに来て、豚の鳴き声を真似て「ひでえな豚だ豚だ」とあざ笑い、大声で歌を唄って行ってしまった。 同じ棟の片隅に、食堂で働く女の子の寝起きする場所がある。ロープを張り、そこに毛布や着物を掛け周囲の視線を遮っているが、すき間から見ると裸で床の中に入った。誰でもそうするのだが、下着が汗で濡れると風邪をひくからだ。 彼女は地方から働きに来ているのかしら。小さな鏡台が置いてある。 風呂は90度くらいある。白く濁って硫黄の臭いがする。体を少しこすっただけでアカがこぼれるのは、そういう泉質なのか。誰もいない疝気の湯に一人で入っていると、〇毛が白毛のように白くなりあわてる。もう一度湯につかり、ゴシゴシこすったら元に戻った。湯アカが白い粉のようにこびりついたのかもしれない。 10月27日 後生掛温泉を見物。再び盛岡に戻り、生保内線(現田沢湖線)に乗換え、夏瀬温泉へ行くつもりが、急に気分が悪くなり角館駅前の宿に泊まる。黒湯に泊まりたかったが残念だ。 10月29日 子安峡はさすがに凄い。オノで割ったような谷は深く、雨が降ったせいか激流は逆巻き、すさまじい轟音だ。不動大滝も写真で見るより迫力がある。落差30メートルはあっるだろう。大墳湯近くの川はそのまま露天風呂になるほどの高温だ。ふだんは流れもおだやかで、川で入浴できるらしいが、あいにくだった。 泥湯温泉へ歩いて行く計画が、台風が近づいていて駄目になった。 バスの乗場に行くと、運転手が行方不明で車掌が青くなっていた。しばらくすると、すぐそばの共同浴場から真赤にゆで上がって出て来た。バックミラーを見ながらポマードを塗ったりして、のんびりした奴だ。 特急に乗り食堂車へ行く。初めてなので気おくれする。へたな物を注文して食べ方を知らないと恥をかくのでコーヒーとサンドイッチにするが、劣等感のためノドを通らず食べ残す。 また気分が悪くなる。緊張しすぎているせいか。吐き気もするので米沢に下車。駅前のはたごに泊まる。ものすごく汚い宿のくせに千四百円は高い。 10月30日 会津若松から滝ノ原線(現会津線)の湯野上温泉へ行く。期待はずれ。駅の近くの塔泉閣に泊まる。チップを出したらテレビを持ってきてくれた。 秋田地方は紅葉を過ぎたのに、このあたりは真最中だ。台風一過で天気も良い。しかし一人旅の宿代はやたらと高くつく。千七百円はごつい。食べ物は専門の旅館だけあってうまい。鯉のアライは別格だ。エビの丸あげのうめえこと。蒸ノ湯について更に、見てみましょう。p70~71 八幡平の蒸ノ湯は、ぼくは三年ほど前にも一度来ており、そのときの印象では、付近のやけただれた地肌や泥火山、大墳湯などの火山現象を眺め、荒涼とした地獄の様相を見る思いだった。地の果て、旅路の果てとはこういう所のことをいうのだろうと思った。そういう印象をえたのは、紅葉も散った霜柱の立つ秋の終りだったせいか、ぼくの気分のせいだったのかもしれないが、人によって印象もまた別のようで、蒸ノ湯の高見に立った三人連れの若いハイカーは、山窩か平家の落人集落のような蒸ノ湯を見おろして、「ジャーン」「隠し砦だ!」と叫んでいた。 蒸ノ湯には、オンドル式という一風変わった湯治法があり、粗末な杉皮ぶきの馬小屋のような浴舎が数棟並び、そこで行なわれている。小屋の中は薄暗く、床も畳もない土間だけで、そこにムシロを敷いて横になると、地面の熱と葺き上がる蒸気に蒸されるという具合である。そこがそのまま宿泊所でもあるわけで、間仕切りがないので互いにすぐ親しくなるそうだ。 そしてここにはいたる所に週刊誌が散らばっていた。おそらく退屈をまぎらわすためのものと思うが、老人はどんな種類の週刊誌を読むのか見てみると、意外にもマンガが多かった。ぼくはこれまで老人はマンガを読まないものと思いこんでいたので、納得がいかないというより、マンガの読者層の広さに改めて感心してしまった。 4、5歳の男の子の病気を治しに来ているという若い母親は、偶然、ぼくのマンガを再掲載している週刊誌を開いて、「もっきり屋の少女」を読んでいた。その本にはもう一本「李さん一家」というのも掲載されていてその二作とも、作中の主人公は作者の分身のような形になっているのだが、なにかのはずみで、ぼくが作者であることが知れると、その母親はマジマジとぼくの顔をみつめて、・・・マンガの人物と少しも似ていないではないか・・・あんたは本当にこんなボロ家に住んでいるのか・・・それにしても、なぜこんな湯治場に来ているのか・・・というようなことをいって腑に落ちない様子だった。そして、「あんたのマンガはエロッポイね」という感想をいわれた。この本もつげ義春ワールドR7に収めておきます。『苦節十年記/旅籠の思い出』1

2018.08.20

閲覧総数 40

-

6

熱闘!日本美術史

図書館で『熱闘!日本美術史』という本を借りて読んだのだが、冒頭に次のような前置きがあり…ボクシング試合の前口上を聞くみたいやで♪その昔、日本には「絵合せ」という優雅な遊びがあった。貴族たちが左右二手に分かれ、持ち寄った自慢の絵巻を1番、2番…と組にして優劣を競ったさまは、源氏物語「絵合」の巻に詳しい。ここにご披露するのは、その現代版。「芸術新潮」誌上で21回にわたってくりひろげられた、過激なるニュー「絵合せ」の成果である。・・・・とのこと。では、「こわいかわいい」に着目した絵合せ15番を見てみましょう。<絵合せ15番・長沢芦雪:辻惟雄>よりp105~107 中国・朝鮮に生息して日本では見られない虎は、美しさと恐ろしさを備えた異国の霊獣として、武家の邸宅や、彼らの寄進する寺院の襖絵の画題に好んで用いられた。 昨年(2010)秋、名古屋城の天守閣で催されていた「武家と玄関 虎の美術」展では、中国・朝鮮の虎の絵と、それをモデルにした日本の中世・近世の虎図が、名品・珍品とりまぜて会場を賑わせ、実に興味深いものだった。 それを見て思ったのだが、せいぜい毛皮くらいしか見てなかった日本の画家が描く虎には、どうも実在感がない。竜のような架空の動物と違い、今なら動物園やサーカスなどで見られるだけに、リアリティの欠如が気になるのだ。装飾画としての効果はさておき、ハリボテの虎ではしまらない。 その中で、一番魅力的に映ったのは、無量寺の「虎図襖絵」だった。襖いっぱいに描かれた虎が、前脚を揃えて獲物に襲い掛かる、その刹那の躍動が見事にとらえられている。右方へ走るような岩のかたちが、虎の躍動感をいっそう強める。(中略) 言いたいのは、芦雪がここでいくつものモデルのすり替え・変身を行っていることである。描かれたモデルが虎から猫に変身していることもわかるだろう。大きさにまどわされないでよく見れば、柔軟な肢体を持つこの可愛らしい動物はまごうことなき猫なのだ。(中略) カメラをズーム・アップさせ、対象を眼前に迫らせる―映画が得意とするこうしたクローズアップの手法を、日本の画家はすでに17世紀から襖や屏風のような大画面で試みていた。海北友雪の妙心寺鱗祥院の襖絵では、竜の頭が画面いっぱいに拡大されている。芦雪と同時代の曾我蕭白が描く「雲竜図襖絵」では、思い切り巨大化された竜の出現が、怪獣映画さながらの劇的効果を収めている。ムラカミさんが、これの現代版として制作した横幅18メートルの超巨大な竜の絵は、先日ローマで公開された。あちらの人はさぞたまげたことだろう。芦雪の無量寺の虎も蕭白の巨大竜の同類だが、このように、まるで映画のスクリーンから寅が跳び出るような3Dのイメージは、芦雪の前にも後にもあるまい。さらに、この猛獣が、実は猫だったとなると―芦雪の機知と遊び心(プレイフルネス)の横溢を感じさせるのだ。 見る者をアッと言わせる驚きの演出―これこそが芦雪が、絵に求めてやまないものだった。<絵合せ15番・虎子図:村上隆>よりp108~109 この作品を現代に蘇らせ、村上隆流に描くにあたっての着目点は、この「こわいかわいい」部分だと思いました。 私の虎図は、芦雪のふすま絵と全く同じサイズに描きました。構図的に大きな虎が前に出てくる左の構図と、画面右側の岩と笹のスピード感あふれる構図の流れを、かわいらしいキャラクターで摸倣したかたちになっています。 現代人の我々が俯瞰して江戸時代の絵をみる時に、どこか価値観にズレがあるな、と思います。例えば浮世絵のキャラクターたちは目が細くて瓜実形の顔をしていますが、それがかっこ良かったり美しさの象徴だった訳です。 なので、今、われわれがかわいいにゃ~と、ハローキティやプリキュア、ポニョやトトロを感じてますが、未来の世界の価値観だと、気持ちの悪いデザインになっている可能性大です。 かわいいの基準、法則が、100年200年後に通用するわけでは無い。竹取物語の時代の美人の法則と現代では全く違うように、かわいらしいと思えるような法則も時代によってどんどん変遷していきます。 なので、今回の虎の図は私的にはかわいく描いたのですが、200年後には実は本気で恐ろしい虎そのものに見えるかもしれませんね。猫好きの大使としては、どうしても芦雪の虎図の可愛さに目が行っていまうのです♪村上さんの虎図も、それなりに可愛いけど。もう一つ、村上春樹の絵合せ17番を見てみましょう。<絵合せ17番・村上春樹ほか:辻惟雄>よりp118~119 ずいぶん長い間、文芸書の類から遠ざかっている。が、村上春樹だけは例外だ。 『ノルウェイの森』を読んだのが最初で、それから『ダンス・ダンス・ダンス』『ねじまき鳥クロニクル』『海辺のカフカ』『1Q84』…。ほかに何を読んだか忘れたが、これだけ読めば、私も、世界中にゴマンといる村上春樹ファンの一人といってもよいだろう。(中略) 以前一度、ほんのちらりと、氏を見かけたことがある。たしかな記憶ではないが、1995年、『ねじまき鳥クロニクル』が出て評判になったころ、場所は京都の国際日本文化研究センター。ちなみに氏がリスペクトする故河合隼雄氏は、以前同センターの所長だった。 大勢に囲まれた人気作家の姿をのぞき見て、この人は相手の顔を見ながら物をいうタイプではなさそうだ、と思った。考え事をしているのか、言葉を反芻しているのか、空想に浸っているのか、相手の話に受け答えしながら、心はここにあらず、に見えた。なぜか私はそのとき、野間宏のことを思い出した。戦後まもなく、ブリューゲルの絵からの連想を長々とつづって有名な『暗い絵』を書いた人。遥か以前、この人が「アカハタ」に頼まれて、展覧会場で私の友人の画家にインタビューしていた、そのときの顔が浮かんだのである。相手に質問しながら、一方で自身の心の中の誰かと絶えず対話している牛のような顔つき。“風のように自由”な村上の文体と、限りなく重い野間の文体とは、あまりにもかけ離れすぎている。二人を連想のまな板にのせる私のやり方は、ただの素人の思い付きかもしれない。だが両者の間には、たしかに共通するものがあると私は思う。それは、文章がイメージを喚起する力の強さ、とでもいうべきか。<絵合せ17番・2つの月の出る世界、高速道路くものかけはし:村上隆>よりp124~126 僕は村上春樹のファンです。でも、世間的な村上春樹ファン濃度との比較を考えれば、その資格は無い。うむむ。 幾つかの短篇と、『風の歌を聴け』『ダンス・ダンス・ダンス』『ノルウェイの森』と『1Q84』しか、読んでいない。 それと加藤典洋さんの『村上春樹イエローページ』を読んだりして、なんか「へぇ~」とか思ったりして。 薄いですね。 でも、勝手に、作品の世界に僕自身の問題意識を投射させてもらって、一緒に生きてる時代を考えたりさせてもらってる。近作の『1Q84』は凄い作品だと思う。なので、オマージュというか、その世界をイメージにしてみました。【熱闘!日本美術史】辻惟雄×村上隆著、新潮社、2014年刊<Amazonの商品説明>より辻が意中の絵師たちについて書けば、村上はそれを換骨奪胎・新作を描きおろす。美術史家×アーティストの奇想天外二十一番勝負!<大使寸評>辻惟雄×村上隆、30歳の歳の差があるお二人だが、意外に噛み合っているのです・・・奇想の絵画発見の元祖のような辻さんの資質に負うところもあるんでしょうね。rakuten熱闘!日本美術史この記事も村上隆アンソロジーに収めるものとします。

2014.12.28

閲覧総数 194

-

7

『苦節十年記/旅籠の思い出』4

図書館で『苦節十年記/旅籠の思い出』という文庫本を、手にしたのです。ぱらぱらとめくると、旅籠の写真やら、各地の鄙びた温泉のイラストやら、苦労ばなしのエッセイやら・・・サービス満点のつくりになっています。【苦節十年記/旅籠の思い出】つげ義春著、筑摩書房、2009年刊<「BOOK」データベース>よりつげ義春が、エッセイとイラストで描く、もう一つの世界。旅籠、街道、湯治場の風景や旅先で出会った人。貧乏旅行の顛末を綴った文章、自らの少年時代などを記した自伝的エッセイなどをセレクトした。つげ的世界の極致ともいうべき「夢日記」は、絵と文章のコラボレーション。さらにカラーイラストも付いた、ファン必携の1冊。<読む前の大使寸評>ぱらぱらとめくると、旅籠の写真やら、各地の鄙びた温泉のイラストやら、苦労ばなしのエッセイやら・・・サービス満点のつくりになっています。amazon苦節十年記/旅籠の思い出「夢日記」の一部を、見てみましょう。p343~345<夢日記>■昭和50年4月28日 毎日遊びに来ている近所の猫の手足が4本千切れている。何かに圧しつぶされたようで、水かきのように平べったくなっている。しばらく姿をみせなかったので、死んだものと思っていたがひょっこり現れた。餌を持つのに不自由そうで、抱きこむようにしている。(これは夢にちがいないとうつつに思い、あとでメモをするために)忘れない呪文を唱える。マゲモノマゲモノ(チョンマゲのことか?)とくり返しつぶやく。■昭和50年5月7日 工場の仕事をさぼってアルバイトに出かける。兄(ともう二人誰か)を案内(どこへ?)する。 土手の道を行くと、土手下に広がる砂漠に市場がある。(どんな理由か)自分は兄たちと意見が合わなくなり、そこで別れ、土手の急斜面を蟻地獄に落ちこむように下りて市場にいく。 市場は終戦後の闇市のようにごった返し、そこここで乞食のように貧しい人々が物を食べている。自分も空腹を覚える。 市場を通りぬけたところの角の和菓子屋を覗きメニューをながめる。和菓子屋なのに定食屋のようなメニューなので、あさり汁の定食を注文すると、砂ぬきするのに6日かかると云われる。別の料理のしかたならすぐ出来るらしいが、それは好みでないので店を出る。 工場へ戻る途次、紙問屋の前で(ふところに札束を持っているので)紙の買占めを考える。いつかのような紙不足時代がまた予想されるので、ひと儲けをたくらむ。 工場に戻ると、さぼっている4、5人の仲間が手を振って迎えてくれる。首尾はどうだったと聞かれる。(が、何のことか?)。先ほど別れた兄たちと何か計画があったのか?自分は意見が合わず別れたことも忘れかけている。 皆と芝生に車座になっていると、土の中から鼠ほどの小さな狸が現れて、穴からチョロチョロ顔を出し、うるさく気が散るので手を振って追いはらう。狸はアルマジロに化け、玉虫のように丸くなり、土中の穴をころげて逃げる。ウーム アートというか、ヘタウマなショートショートというか・・・とにかく、苦節十年だったようですね。この本もつげ義春ワールドR7に収めておきます。『苦節十年記/旅籠の思い出』3:手塚治虫氏宅訪問など『苦節十年記/旅籠の思い出』2:東北の温泉めぐり『苦節十年記/旅籠の思い出』1:白土三平や長井社長、水木しげるたちとの交流

2018.08.23

閲覧総数 68

-

8

図書館大好き689

今回借りた4冊です。だいたい支離滅裂に借りているけど、今回の傾向は強いていえば、「手当たり次第」でしょうか♪<市立図書館>・文・境雅人②すこやかな日々・にゃんこと一緒に健康長寿・六角精児の無理しない生き方・エビはすごいカニもすごい<大学図書館>(ただいま市民への開放サービスを休止中)図書館で手当たり次第で本を探すのがわりと楽しいが・・・これが、図書館での正しい探し方ではないかと思ったりする(笑)***********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【文・境雅人②すこやかな日々】.webp画像につき開示できず 堺雅人著 、文藝春秋、2013年刊<「BOOK」データベース>より『半沢直樹』『リーガル・ハイ』『鍵泥棒のメソッド』…さまざまな役を演じる堺雅人のアタマのなか。4年ぶり待望のエッセイ。撮り下ろし写真&撮影現場でのオフショット100点以上も掲載。<読む前の大使寸評>追って記入rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/12365989/?l-id=search-c-item-text-03">文・境雅人②すこやかな日々</a></td></tr></tbody></table><table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【にゃんこと一緒に健康長寿】和田秀樹著、ビジネス社、2023年刊<出版社>よりねこ×健康習慣で老化をストップ !ベストセラー『80歳の壁』の著者が教える健康寿命を延ばす47の方法いろはうたと可愛いねこの写真で健康知識が身につく!ねこのように、思いの向くまま気の向くまま自分の気持ちに素直に楽しく生きることが元気のヒケツです!<読む前の大使寸評>にゃんこ本は数あるが、写真と文章の組み合わせがええのでチョイスした次第です。 rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/17553250/">にゃんこと一緒に健康長寿</a></td></tr></tbody></table><table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【六角精児の無理しない生き方】webp画像につき開示できず六角精児著、主婦の友社 、2023年刊<JPRO>より先が見えない、不安で生きづらい、尿酸値がぐんぐん上がっている・・・・そんな50代、60代男性の気持ちをラクにする本が登場。「たいていの困難はきっと乗り越えられるさ」六角さんのささやきに、「うん、なんとかやっていけそうだな、」そんな気がしてくる本です。■われわれおじさんは六角精児のように生きてみたいといつも思ってます。=世の中のレールからちょっとはずれた「自分軸」の生き方。なにがあっても飄々と乗り越える、地に足の着いた生き方。その六角精児流生き方の秘訣、秘密がこの本には載っています。 <読む前の大使寸評>追って記入rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/17491072/">六角精児の無理しない生き方</a></td></tr></tbody></table> <table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【エビはすごいカニもすごい】webp画像につき開示できず 矢野 勲著、中央公論新社 、2021年刊<「BOOK」データベース>よりみんなが大好きなエビとカニ。しかし、その体のしくみや行動は意外に知られていない。なぜエビ・カニは茹でると赤くなるのか。エビがプリプリの理由は?カニの横歩きの秘密は?エビ・カニとシャコやヤドカリとの違いとは?さらには何百kmも渡りをするエビ、ハサミをパチンと閉じてプラズマを発生させ獲物を倒すエビ、毒を持つイソギンチャクをはさんで身を守るカニ等、多種多彩なエビ・カニのすごい生き方を紹介する。<読む前の大使寸評>追って記入rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/16952801/">エビはすごいカニもすごい</a></td></tr></tbody></table>

2025.11.24

閲覧総数 14

-

9

『にゃんこと一緒に健康長寿』1

図書館で『にゃんこと一緒に健康長寿』という本を、手にしたのです。にゃんこ本は数あるが、写真と文章の組み合わせがええのでチョイスした次第です。*********************************************************<table border="1"><tbody><tr><td width="550" height="50">【にゃんこと一緒に健康長寿】和田秀樹著、ビジネス社、2023年刊<出版社>よりねこ×健康習慣で老化をストップ !ベストセラー『80歳の壁』の著者が教える健康寿命を延ばす47の方法いろはうたと可愛いねこの写真で健康知識が身につく!ねこのように、思いの向くまま気の向くまま自分の気持ちに素直に楽しく生きることが元気のヒケツです!<読む前の大使寸評>にゃんこ本は数あるが、写真と文章の組み合わせがええのでチョイスした次第です。 rakuten<a href="https://books.rakuten.co.jp/rb/17553250/">にゃんこと一緒に健康長寿</a></td></tr></tbody></table>「そこそこ」が語られているので、見てみましょう。</a><TABLE border="1"><TR><TD width="550" height=”50”>p48~49<font color="brown"><つ 続かないがまんより「そこそこ」を目指す></font> 健康・長生きのために年をとってからお酒もタバコもやめました、という方がいますが、がまんするストレスのほうがかえって体に悪いこともあります。 大事なのは「そこそこ」にすることです。 たとえば何十年もお酒を飲んできても病気にならずに元気でおられるなら、今後も多少のお酒を飲んでも病気にならない可能性は高いです。確かに高齢になると代謝機能が衰え、若い時より体の負担になります。肝臓でのアルコールの分解能力も低下していますので、量を減らす、水を一緒に飲むようにする、油っこいつまみと一緒に飲まないなどの注意が必要です。 あとは、厭なことや悲しいことがあった時にひとりでうちで飲むという習慣は持たないことです。老人性うつ病やアルコール依存症になるリスクが高まります。 一般にビールなら中ビン1本、日本酒なら1合であれば、ほとんど肝臓や脳に負担がないとされていますので、高齢者はその程度の量にするのが賢明です。続かないがまんより、そこそこでやめることを心がけましょう。</TD></TR></TABLE>

2025.11.24

閲覧総数 14

-

10

BD 第九の芸術

『BD 第九の芸術』という本を図書館で借りたのは、メビウスについてもっと知りたかったわけです。宮崎駿や松本大洋に大きな影響を与えたメビウスでしたが、惜しい人を亡くしたものです。<大御所メビウス>p124~126より BDのことはあまり知らなくても、メビウスの名前だけは知っている人は多いはずである。日本のマンガに詳しい人なら大友克洋や宮崎駿に影響を与えた人物だと記憶しているかもしれない。しかし日本では、実際にメビウスのマンガを読んだことがあるという人は少ない。ほとんど邦訳されていないのだから無理もない話だ。リアルタイムで『メタル・ユルラン』誌を読んでいた世代、あるいは海外から作品を取り寄せるような愛好家を除けば、日本ではもっぱらBDの巨匠というイメージが先行し、卓越した画力だけが注目されてきた。 BDの象徴でありながら、メビウスはアメリカ文化の影響を強く受けている。BD自体がアメコミの影響を強く受けてきたのだからある意味で当然ではあるが、アメリカの映画業界の活躍のひとつとってもメビウスの場合は他の漫画家に比べて際立っている。メビウスの作品には、アメリカが中心的な役割を果たした20世紀という時代が刻まれている。 メビウスが「バズーカ」と違って生き延びた理由としては、ジャン・ジロー名義のウェスタン『ブルーベリー』(1965)をヒットさせると同時に、アメリカのコミックスやイラストや映画を肯定的に自作に取り入れたことが挙げられる。日本人には想像しずらいかもしれないが、フランスではウェスタンがBDのジャンルとして定着している。人気の背景には、砂獏の荒野には伝統的なヨーロッパの石造りの重厚な町並みにはない開放感があるからだろう。砂漠のウェスタンと宇宙を舞台にするSFは、フロンティア・スピリットという共通点もある。 メビウスはウェスタンからSFまでこなすエンターテインメント性と芸術性を兼ね備えていた。メビウスはSFやウェスタンという極めてアメリカ的なジャンルで傑作を発表し、アメリカでも成功した数少ないフランスの漫画家なのだ。彼の迫力ある絵や幻想的でユーモラスな世界は、娯楽性を兼ね備えることで幅広い読者層を獲得し、その芸術性や斬新な作風によって既成のBDのイメージからの脱却を推し進めた。メビウスとその時代を概観すれば、アメリカ文化の影響力の大きさとともに、良きにつけ悪しきにつけマンガが子供向けの読み物から後にアートとして評価されることとなるクオリティを獲得していく過程がわかるだろう。ロング・トゥモロー<フランス初、アメリカ進出マンガ誌>p140~141より 師匠になることを笑いながら快諾し、精神的に支えた人物がホドロフスキーだとすると、メビウスの才能を爆発的に開花させたフィールドは、1975年創刊の雑誌『メタル・ユルラン』である。 『メタル・ユルラン』で展開されたメビウスならではの幻想的な世界や高い画力に裏打ちされた精緻な描写は、世界中のマンガファンのみならず映画界にも衝撃を与え、「スターウォーズ」「ブレードランナー」や「エイリアン」といった映画史に残る傑作が制作されていった。 『メタル・ユルラン』の興亡に関しては、当時大学受験もせずに家出同然の状態で同誌に参加したセルジュ・クレールが描いた『日記』(2008)というBDがある。 いわば『メタル・ユルラン』のドキュメンタリー・マンガで、脚色混じりとはいえ実在する人物の舞台裏が生き生きと描かれ、『メタル・ユルラン』の創刊に尽力したジャン=ピエール・デュオネが序文を書いている。(中略) 『メタル・ユルラン』は政治的な有効打となるほどの経済的成功を収めることはできなかったが、フランス語圏のマンガ雑誌がアメリカに進出したことは、BD史において特筆すべきことである。BD業界ではアメリカのコミックスが仏訳されることはあっても、その逆の例は少なかった。 雑誌が担っていた役割や期待は今よりも大きかった。だからこそ政治的な意味づけができたのである。インターネットが普及していない当時、雑誌は情報伝達で重要な役割を果たし、流行の仕掛け役でもあった。 マンガ雑誌は掲載作の単行本を紹介する広告塔としても機能していた。しかも雑誌ならば、購買力のない若者でも気軽に買って読むことができる。グーグルのイメージ検索や大画面テレビも身近にない時代にあって、マンガ雑誌はイメージの魅惑をかきたてる媒体として大きな役割を担っていた。現在、BDの出版社は、日本の「マンガ」の人気との相乗効果もあって活況を呈しているが、雑誌はというとフランスでも日本でも娯楽の多様化やネットの普及によって衰退傾向にある。それだけに雑誌が時代を象徴するというムードは想像しづらいかもしれない。アルザック<『アルザック』>p150~152より メビウスの多彩な画風をウェスタンのジャン・ジローとSFのメビウスに分けたとき、そのSFのメビウスのなかには、略画的な絵柄と細密な絵柄のスタイルがある。メビウスは驚くほどさまざまな絵柄を描き分けながら、それぞれの作品にふさわしいスタイルを探り当てる。『アルザック』では、盟友のフィリップ・ドリュイエにも顕著なアール・ヌーヴォー的な装飾的なコマ割りがなされ、台詞も説明文もないので字幕のないサイレント映画を観ているようだ。沈黙の音色に耳を澄ますべき作品とでもいおうか。 このように写実的に描かれたSFマンガでテクストが皆無というのは珍しい。言葉というノイズを消去し、グラフィックなヴォイスだけで語りかける。メビウスの描線は言語的な意味で編み上げられる表層のネットワークよりも深部へと入り込み、自らの無意識に深く沈潜することによって、読者の無意識に働きかけようとする。 メビウスは『アルザック』の序文で「ひじょうに個人的で、感覚の次元に属するもの」を呼び覚まし、「無意識の周縁にある、意識のもっとも深いレベル」を表わすことを目指したと述べている。たしかにページを操る読者は、無音の世界という夢幻的な感覚を抱くだろう。悪夢の魅惑というべきか、翼竜に跨って空を飛ぶ主人公アルザックが目にするのは、化け物の顔に変貌する女であり、わけもなく襲ってくる怪物だ。夢ほど脈絡のないイメージが続くわけではないが、一般的にマンガの読者が期待しているようなわかりやすさはなく、肩すかしをくらうような結末で物語は断ち切られる。もっともそれこそが幻想文学の短篇の余韻であり醍醐味と言うべきであろう。 そもそも「アルザック」とはいったい何者なのか。《ARZACH》、《ARZAK》、《HARZACK》、《HARZAK》、《HARZAC》、《HARZACKC》と目まぐるしく変わる表記は、メビウスが影響を受けたと公言するレーモン・ルーセルの言語遊戯を感じさせると同時に、キャラクターの自己同一性が保たれていないことがわかる。 こうした言語遊戯は、混沌とした複数の自我を固有名詞へと束ねた主体によって構成される世界とは異なる時空を描くうえで、表現上のアクセントになる。フリージャズの演奏が技術と形式に裏打ちされてはじめて威力を発揮するように、錯乱した世界もメビウスの卓越した画力によって生々しく視覚化されるのだ。『Inside Moebius』和訳より<物語表現>p228~230より 日本ではボードワンは過小評価されている感があるが、メビウスは高い評価を受けている。メビウスの描く絵や線の魅力については言をまたない。あるいは百言を費やさねばならない。他方でメビウスには語り口の魅力というものもある。それが自伝的BDにも生かされている。 実際に話すという意味での語り口は、2009年5月6日に京都国際マンガミュージアムで行われたイラストレーター村田蓮爾との対談で堪能することができた。自伝的マンガ『インサイド・メビウス』から抜け出てきたかのような黄色いTシャツ姿のメビウスは、ユーモアと誠実さを兼ね備えた飄々としたトークを繰り広げ、ペンを片手に実際に目の前で描いてみせた。 講演では何度か「物語表現」という言葉を口にされていたが、このことは物語をいかにして造形するかというメビウスの問題意識を再認識させるものだった。また現代のBDでは珍しくないイラストブック的な形態も、自らがパイオニアだという自負を語っていたのも印象深かった。つまりメビウスは魅力的な絵を描くだけでなくマンガの可能性を追求する革新者でもあるということだ。 すでに触れたようにメビウスは『巨根男』で左右別々のストーリーを同時進行させるという実験的な形式に取り組んだ。話の断片を並べていく作風は『アルザック』では幻想的に、『密封されたガレージ』ではユーモラスに生かされていた。だが残念ながら日本ではメビウスの卓越した画力ばかりが注目され、物語の技法に自覚的な漫画家だということはあまり認識されていない。 ここで取りあげてみたいのは、メビウスの物語る語り口の魅力について、ジャン・ジロー・メビウス名義で描かれた『インサイド・メビウス』(2004-10)という不思議な作品についてである。全貌が明らかにならぬまま現在も続いているシリーズについて論じる難しさはあるが、ほとんど邦訳されていない現状に鑑みれば今のメビウスを紹介できるという利点はあるかと思う。 とりあえず「自伝的マンガ」と記したが、一読すれば一筋縄にはいかない作品だということがわかる。メビウス本人がキャラクターとして登場して、実生活とも重なる【BD 第九の芸術】古永真一著、未知谷、2010年刊<「BOOK」データベース>よりコマの否定、吹き出しのみの構成、メタレベルのストーリー、ダンスとのコラボレーション…ほとんど分類不能、クールジャパンの対極のアヴァンギャルド―古くはバタイユがBDのアーナキーさに注目し、70年代に前衛集団「バズーカ」、90年代に前衛漫画集団「ウバポ」、大御所メビウス、ポードワンなどを紹介しながら、第九の芸術と言われるBDの歴史的背景と表現媒体の可能性を見る、待望のBDアヴァンギャルド論。<読む前の大使寸評>BDという言葉より先に、大御所メビウスを知り、その圧倒的な技量に驚いたわけです。ということで・・・BD(フランス漫画)の中でメビウスが占める位置とか、影響力を知りたいわけです。AmazonBD 第九の芸術

2014.05.22

閲覧総数 314

-

11

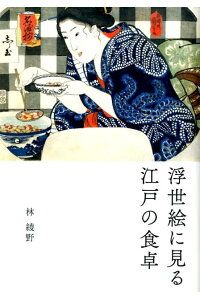

『浮世絵に見る江戸の食卓』1

図書館で『浮世絵に見る江戸の食卓』という本を手にしたが・・・にぎり寿司、天ぷら、うなぎ、蕎麦など現代でも愛される食文化が江戸時代に確立していたことがすごいと思うわけでおます。【浮世絵に見る江戸の食卓】林綾野著、美術出版社、2014年刊年刊<商品説明>より食のシーンは、浮世絵の世界に度々描かれてきました。鰹の初売り、夏の白玉、雪中の蕎麦屋など。そこには今もなお受け継がれる食文化があり、また失われてしまった食習慣に気づくこともあります。食を描いた浮世絵を紐解きつつ、そのレシピも紹介する一冊。<読む前の大使寸評>にぎり寿司、天ぷら、うなぎ、蕎麦など現代でも愛される食文化が江戸時代に確立していたことがすごいと思うわけでおます。rakuten浮世絵に見る江戸の食卓《江戸じまん名物くらべ 深川のむきみ》東京出張時、大使が帰路で購入する駅弁は深川飯の一点張りでおました♪とにかく、庶民的な趣きがあり、美味くてコスパがいいわけで申し分おません。・・・ということで、「深川丼」を見てみましょう。p42~43 <深川丼:漁師のまかない飯> 左手に貝、右手に包丁を持つ女性。馬の尻尾と呼ばれる、洗い髪をそのままに結った髷にはだけた胸元はいかにも漁師町の女房という風情。 背後には、地引き網、右上に干されている青柳の身が目を引く。そして、左上には富岡八幡の一の鳥居が描かれている。 ここ深川の地は寛永6年(1629)より、隅田川の河口を埋め立て、漁師町として栄えた。年貢の代わりに新鮮な魚を幕府に納め、日本橋の魚河岸にも魚を送るほど漁場は豊かであった。辺りには魚介の仲買人など多くの人が集まり、町は賑やかだった。 国芳がこの《江戸じまん名物くらべ 深川のむきみ》を描いた頃、深川はすでに漁師町として200年以上の歴史を積み、すっかり江戸の名所となっていた。 女性が手にしている貝は青柳。「馬鹿貝」と呼ばれたこの貝はあまり砂をかまないので、生のままむきみにされた。振り売りが江戸の町で売り歩く姿もよく見られ、長屋に暮らす人たちも気軽に買うことができた。 深川では青柳にかぎらず浅蜊や蛤などその場でとれた貝を味噌でさっと煮て、ご飯にかけて食べるのが日常食だった。いわゆる漁師のまかない飯は、いつの間にか深川丼と呼ばれるようになり、江戸の郷土料理となっていった。 この絵にあるように、赤い身の部分を乾物にして保存するほど、青柳は豊富にとれたのであろう。干した青柳は網の上でさっとあぶっていただけば、酒の肴にぴったりだ。江戸の漁師町ならではの食模様が深川には根づいていた。《鬼あざみ清吉》鬼に金棒、江戸っ子に蕎麦!ということで(誰が言った、大使が言った)、「蕎麦」を見てみましょう。p24~25 <雪中のあたたかなかけ蕎麦> 蕎麦は、古くから「蕎麦がき」として食べられてきた。その後、「蕎麦切り」と呼ばれる細長く切った蕎麦が登場し、蒸して食べるようになった。醤油の普及からつけ汁が発達し、江戸後期には、茹でた蕎麦を汁につけて食べるようになる。 《守山 達磨大師》のように蒸籠に盛られた蕎麦を座敷で食べさせる店は、万延元年(1860)、江戸に3763軒もあったようだ。ひとつの町に1、2軒の蕎麦屋があり、それとは別に屋台も多くでていたのだから、蕎麦はまさしく江戸の外食産業の要だった。 風鈴蕎麦、二八蕎麦とも呼ばれた屋台では昼夜を問わず蕎麦を食べることができた。《鬼あざみ清吉》に見られるように、肩に担ぐ棒が渡してある簡素な屋台である。 風鈴蕎麦は風鈴をつけていたためだが、二八蕎麦の命名には諸説ある。当時の蕎麦は一杯十六文。二×八で十六で二八蕎麦とする説。蕎麦8につなぎの小麦2という分量から二八蕎麦になったという二説がある。 絵の中で、男は空になった「かけ蕎麦」の丼を手にしている。「ぶっかけ蕎麦」を略して「かけ」と呼ぶようになったが、もとは屋台で立ちながら食べやすいように考案されたスタイルだった。 屋台で気軽に、店ではお酒とともに蕎麦を楽しんだ江戸の人々。江戸で育まれた蕎麦への愛着と親しみは、変わることなく現代まで続いている。

2018.11.03

閲覧総数 333

-

12

ギリアム監督の絵コンテがええでぇ♪

大型連休にそなえて大学図書館で借りた「テリー・ギリアム映像大全」という本ですが・・・・ええでぇ♪【テリー・ギリアム映像大全】ボブ・マッケイブ著、河出書房新社、1999年刊<「BOOK」データベースより>「モンティ・パイソン」から「未来世紀ブラジル」「12モンキーズ」、そして最新作まで、テリー・ギリアムのすべて。ギリアムの全面協力により、詳細な「初公開資料プラスロングインタビュー」を満載。 <大使寸評>アカデミー賞に相手にされないギリアム監督ではあるが・・・・・ぶっ飛んだお話や、玄人はだしの絵コンテがええでぇ♪「映画を作ること自体がファンにとっては事件。妙なタイミングで、妙な映画を作るという事件性が、不思議なことにいつもある」と爆笑問題の太田が言っています。Amazonテリー・ギリアム映像大全リドリー・スコット監督の絵画的センスもいいのだが、絵コンテ自体が絵本の絵のようなテリー・ギリアム監督は別格ではないでしょうか♪やっぱり上手い!鬼才テリー・ギリアムの直筆絵コンテ公開より独自の映像を生み出すギリアム監督の絵コンテは、非常に明確で美しい。ラフなものから色付けされた緻密なものまで多種多様。アニメーターの仕事をやっていただけあり、確かな画力が作品世界を物語っている。ギリアム大好きの爆笑問題がインタビューしています。『Dr.パルナサスの鏡』テリー・ギリアム&爆笑問題インタビューより太田:「今回はヒース・レジャーやジョニー・デップなどの大スターを使って、そういう意味では売りたいのかなと。だけど、中身は一番わかりにくかったよ」ギリアム:「そんなに難しくないよ。子どもだってわかる内容さ」太田:「でもね、うれしかったのは、モンティ・パイソンのころから何も進歩していない。警察官の踊りのシーンは、まさにモンティ・パイソン時代のままだね」ギリアム:「あれは当初、網タイツの婦人警官がやる予定だった。かなり荒いものだったけど、CGでプリ・ビジュアライゼイションを作ってみたら女の子がデブに見えたので、男のほうが面白いなと思って変えたんだよ」太田:「あれは最高だったな。この映画のクライマックスだった」田中:「絶対にクライマックスじゃないだろ!」ギリアム:「でも、色っぽかったろう(笑)?」 太田:「ギリアム監督の映画はいつもそうで、映画を作ること自体がファンにとっては事件。妙なタイミングで、妙な映画を作るという事件性が、不思議なことにいつもある。今回の映画も言ってみれば、ギャンブルでしょ。選択や偶然に賭けるみたいな話。それがテーマで、選択や偶然と秩序との戦いが描かれている。で、映画作りにおけるギリアム監督の混沌が、そこに重なってくる。だから、この人が映画を作るということが、いつもすごいわけよ。なかなかいい線いっているよね。アカデミー賞に相手にされない理由がよくわかるね」田中:「お前がいい線って言うなよ。失礼だろ!」ギリアム:「第一、アカデミー会員たちは、僕の存在すら知らないよ。でも、いまのコメントはその通りだな。秀逸だ」ギリアム監督が1974年に放送された子供番組で切り絵アニメーションのレクチャーをしています。テリー・ギリアムの切り絵アニメ詩と歌もええで♪Dr.パルナサスの鏡

2012.05.01

閲覧総数 331

-

13

鳥の王さま

図書館に借出し予約していた『鳥の王さま』という本を手にしたが・・・予約して約1ヵ月、思いのほか早くゲットしたのです。このところショーン・タンの本をしつこく追っかけているが、この本でショーン・タンの魅力の秘密がわかるかも?♪【鳥の王さま】ショーン・タン著、河出書房新社、2012年刊<「BOOK」データベース>より『ロスト・シング』でオスカーを獲得、『アライバル』で世界中の読者を魅了した作家の想像力の源泉を集めて贈る魅惑のスケッチブック。<読む前の大使寸評>このところショーン・タンの本をしつこく追っかけているが、この本でショーン・タンの魅力の秘密がわかるかも?♪<図書館予約:(6/06予約、7/10受取)>rakuten鳥の王さまこの本でショーン・タンのノート記事が紹介されています。もしかして、ショーン・タンの魅力の秘密がわかるかも?♪<ノートより>p96 ここでお見せするのは、僕の持っているスケッチ用のノートだ。どれもアトリエの外に持って出るのに便利な、ごく小さなもので、ほとんどの絵は旅行中に(たいていは飛行機や列車の中で)ペンかエンピツで描いたものだ。とくべつ上質というわけではない紙に、安物のボールペンで描くせいか、アート然とした気負いが消えて、いい具合に力が抜けるところが気に入っている。 その結果生まれるのが、こんなふうに素朴でてらいのない落書きだ――より作りこんだ作品の出発点としては、申し分ない。とはいうものの、こうしたスケッチをこの本に入れることには、正直ためらいがあった。なにしろ粗雑で、支離滅裂で、混沌としていて、僕の中での“人前に出せる”基準からはひどくかけ離れている。でももちろん、そこが面白いところでもあるので、ごく一部だけ、典型的な例をお見せしようと思う。 たとえば、博物館の展示品や雑誌に載っていた写真を、見たままにさっと描いたものがある。スケッチには次々と通りすぎる興味をつかまえてじっくりと眺め、より深く掘り下げるという効能がある。それにノートがあると、あとで記憶をつついて呼び覚ますのにも役立つ。アイデアはその場で書き留めておかないと、まずまちがいなく忘れてしまうから。 写実的と呼ぶにはほど遠い、ほとんど妄想に近いようなスケッチもある(意識と無意識をつなぐ通路に向かって開く、小さな窓のような落書き。こういうのを見るたびに、僕は魚釣りを連想する)広い海に当てずっぽうに糸を垂れ、何かを釣り上げるのに似ているから。意味のないはずのところに意味が生じたり、たまたま隣り合わせた無関係のイメージから予期せぬ効果が生まれたりして、それまで波の下に隠れて見えなかったアイデアが釣針にかかるたび、僕は新鮮な響きを感じるのだ。ショーン・タンが創造のノウハウを披露しています♪<本、舞台、そして映画>p36 僕がこれまでかかわった仕事の多くは、完成品のクオリティをいかに高めるかが鍵となってきた。印刷物の原画の作成しかり、デジタル映像の構図を決めることしかり、人形の構造上の問題をクリアすることしかり。 イメージを形にするプロセスでは、山のような手直しと問題解決が必要となるため、ともすれば膨大な時間と手間がかかってしまい、原点となるアイデアが途中でぼやけたり、置き去りにされたりということが起こりやすい。だから僕は、儚い蝶を紙の上にピンで留めるように、原動力となるイメージをぱっとスケッチして、記憶にとどめておく。 こうして新鮮なイメージを保存しておけば、あとで何度でもそれを参照することができる。僕は一つの仕事が終わるまで、アトリエの壁に初期の修作をずっと貼っておいて、そもそものはじめに自分が何を「伝えよう」としていたのかを、つねに思い出すようにしている。 もう一つ、スケッチのすばらしい点は、生物の胚のように未分化であいまいなところだ。ざっくりと粗いタッチで描いた走り描きは、自分でも予期しなかった物や仕草や表情をそこここにはらんでいて、そこからどれでも好きなものを取り出して発展させていくことができる。 ときには偶然の生み出す新たな効果をねらって、描いたものをハサミとテープで切り貼りして並べ替える、ということもやってみる。たいていの場合、何かの形を見極めたい一心で描くので、いい絵である必用はまったくない。だが皮肉にも、そういう心持ちこそが、いい絵を描くためには必用なのだ・・・・まっすぐで、気取りのない好奇心が。この本も絵本あれこれに収めておきます。ショーン・タンの画像を見てみましょう♪bingショーン・タンの画像よりproud parents鳥の王さま、p16、17

2015.07.13

閲覧総数 280

-

14

つげ義春を旅する

図書館で『つげ義春を旅する』という本を手にしたが・・・・漂泊願望があるつげさんだから、その旅の独特な味には・・・しびれるわけです♪【つげ義春を旅する】高野慎三著、筑摩書房 、2001年刊<「BOOK」データベース>より「ガロ」の編集者だった著者がつげ作品の舞台となった風景をさがして東北の秘湯から漁港の路地裏までを訪ね歩く。砂煙のまいあがる会津西街道で見つけたワラ屋根のある景色や、老人たちとともに時間がとまった上州・湯宿温泉、赤線の雰囲気を残す東京下町など、貧困旅行を追体験する。失われた日本の風景のなかに、つげ義春の桃源郷が見えてくる!つげ義春との対談も収録。図版満載。<読む前の大使寸評>漂泊願望があるつげさんだから、その旅の独特な味には・・・しびれるわけです♪rakutenつげ義春を旅する「ゲンセンカン主人」は、群馬の湯宿温泉のイメージで構想されたようです。p134~136<「ゲンセンカン主人」と湯宿温泉> 怪優・佐野史朗がつげ義春役を演じた映画「ゲンセンカン主人」が上映され、予想外のヒットとなったのは、1993年の7月であったが、映画の原作であるつげ義春の同名作品が『ガロ』誌上に発表されたのは、映画をさかのぼること25年前、1968年の7月号においてである。 つげ義春は、「ゲンセンカン主人」の1ヵ月前に「ねじ式」を発表しており、一部の読者のあいだでおおいなる衝撃をもって受け止められていかが、「ゲンセンカン主人」もまた、「ねじ式」に優るとも劣らないほどの評価を持って迎えられた。 あらすじを紹介しておこう。死んだような静かな温泉町にやってきた中年男は、駄菓子屋の老婆から、ゲンセンカンの旦那にウリ二つだといわれる。日本髪を結ったゲンセンカンの女主人は、耳が聞こえず、口も不自由だった。かつてゲンセンカンを訪れた男は、女主人と関係をもち、そのまま宿に留まったという。老婆の話に興味をそそられた中年男はゲンセンカンに泊まろうとする。「そんなことをしたらえらいことになる」と、温泉街の老婆たちが必死にとめようとする。ビュービューと嵐がふきすさぶ中、ゲンセンカンに近づいていく男。旅館の玄関先で恐怖で顔をひきつらせた女主人と旦那がその男を待ちうける。 発表当時、私は、「ゲンセンカン主人」から「ねじ式」以上の戦慄をうけた。この作品は、闇の深淵に迫ろうとする作者の強い意志がうかがわれると同時に、自己破壊の衝動ともいうべき存在論的な内向性が露わであった。たぶん、この作品には、「ねじ式」以上に、作者の思念なりが如実に表されたとみていい。 「ゲンセンカン主人」が発表される数ヶ月前、上州や信州の旅から帰った作者は、深夜、私の住まいを訪ねて、旅行譚に花を咲かせた。そのとき、氏は、群馬の湯宿温泉について、より多くを語ろうとしていた。ワラ屋根のある風景を求めているけど、今でも残っているだろうか?p57~60<ワラ屋根のある風景>高野:桧枝岐の温泉はどういう感じでした。つげ:温泉はどうということはないんです。温泉は、村はずれに共同浴場が一軒ポツンとあるだけで、ですから泊まった宿も普通の風呂だったんですね。そういえば、あとになって泥湯に行ったけど遅かった。泥湯もだいぶ改築されて、ワラ屋根はなくなってましたからね。高野:奥会津の周辺では、あとどこか強く印象に残っている場所はありますか。つげ:ちょっと離れているけど、北温泉なんかも好きですね。高野:北温泉については、エッセイやペン画、水彩画などで何度も紹介していますね。つげ義春といえば北温泉というぐらいで、つげさんの影響で、ぼくも7、8回行っています。じつは1週間前にも、雪の北温泉に行ってきたばかりなんです。つげ:北温泉に近いというか、白河から岩瀬湯本に通じる街道とか、高野さんも行ったことのある勢至堂とかの宿場に興味があったので、会津の方に行ったんでしょうね。高野:会津西街道は、ひんぱんに行ったり来たりしているようですものね。当時、あんな人里離れた街道には、誰ひとり関心もっていなかったと思いますよ。つげ:なんかウロチョロしているんだね(笑)。やはり、古い街道に関心があったからでしょうね。高野:ぼくは、つげさんの持っている地図帳に鉛筆でしるしがしてあったので、そういう宿場の存在を知ったわけですけど、つげさんは、どこから知識を得たんですか。つげ:民俗学者の宮本常一さんの本にでも紹介されていたんでしょうね。ワラ葺きの家や宿場がごっそり残っているとか書いてあったのかもしれない。高野:なるほど、宮本さんの本か。ぼくは、つげさんが行ったり来たりしているころから十数年たって会津西街道へ向かうわけですけど、横川宿に行ってみて、つげさんは70年代の初めころにすでに訪れているので、よくこんなへんぴなところを知っていたなあ、と不思議でしょうがなかった。つげ:そうね、雑誌や旅行案内の本で紹介されることもないしね。なんかありそうだなあ、という勘というものかもしれないですね。ですから、偶然ということかな。高野:「旅籠の思い出」の中で中三依の大黒屋に泊まったら宿の夫婦がケンカをはじめてしまってなんて書いていましたけど、写真をみると、大黒屋もワラ葺きですね。しかし、70年代に入ってもまだ宿屋をやっていたということは、泊まる人がいたということでしょう。あのへんに民宿はまだなかったころですものね。つげ:商人宿ですね。あそこで、すこし話を聞いているんですけども、泊まる人は、やはり商人なんですよ。雪の深いところですから、行商人がやってくるんです。ですけど、だんだん商人よりも釣り客が増えてきたと言っていました。高野:釣り客といえば、つげさんにすすめられてはじめて岩瀬湯本に行ったとき、ゴールデンウィークのせいもあって、湯口屋は釣り客がいっぱいで、泊まれなかったんですよ。味気のない別館の方に案内されてしまった。 そうですか、会津西街道の存在は知っていたけれども、中三依や横川の宿場にあんなワラ葺きが残っているとは、想像もしていなかったんですね。つげ:そう、本当に偶然だね。あの近くに山王峠というのがあって、そこにも宿場があって、本陣が残っていたんですよ。つげさんの“多摩川体験”が載っています。p281~282<「散歩の日々」「無能の人」と武蔵野> さて、いよいよ調布篇のクライマックスである。「無能の人」シリーズが『COMICばく』に発表されたのは、1985年6月から翌年の12月までだった。「石を売る」「無能の人」「鳥師」「探石行」「カメラを売る」「蒸発」の6篇で構成され、独立したそれぞれが、ユーモアとエロスに富みつつも、奥行きの深い秀作として結実していた。 その根底に横たわっていたのは、孤立感であり、またあるとくべつの虚無感であったりしたのだが、全体を包み込んでいたのは、読み物としての娯楽性であったと言えよう。 十数年を経た今日、これらの作品は、名作のほまれ高いけれども、発表当時にあっては、マンガベスト100(『COMIC・BOX』誌上)で、マンガ評論家、読者を含め誰ひとりとして1票も投じていなかったのだ。けっきょく、竹中直人の映画化によってあらためて注目されることになったといってもいい。この事実は、マンガ評論家のお粗末さを物語っている。 ところで、当シリーズのなかで「鳥師」はさらに一段と抽象性の濃い、そして精神性の強い作風を示していた。もちろん、「鳥師」とて、多摩川の河原で石売りにはげむ助川助三の貧乏物語がベースとなっている。したがって、ここでは、シリーズの代表作ということで「鳥師」をとりあげるにとどめたい。 つげ義春は、1978年から93年までの15年間を多摩川東岸の染地の団地ですごした。この団地は、20棟以上が並ぶ大きなものだった。作者は、団地に近い多摩川の土手を散歩するのを日課としていた。あるとき、河原で石拾いに精を出している老人に出遭い、「無能の人」のモチーフを構想したらしい。 いわば、多摩川の土手道や河原は、作者にとっての憩いの庭というか、生活空間のひとつであったと思われる。団地住まいになる以前の酒井荘や富士マンションも団地からそう遠くない距離にあった。つまり、作者は、「無能の人」までの20年を多摩川ぞいで暮らし続けていたわけだ。多摩川周辺の風景がことさら好みにあっていたのか、それともたんに家賃が安かったからであるのか、その理由は知らない。 作者は、つねづね、山奥でひっそりと暮らしたいという願望を抱きつづけていた。だが、団地住まいをやめたとはいえ、じつは現在も多摩川ぞいで日々を送っているのである。ということは、“多摩川体験”25年に及ぶ。

2015.06.03

閲覧総数 497

-

15

『古生物たちのふしぎな世界』3

図書館で『古生物たちのふしぎな世界』という新書を、手にしたのです。ぱらぱらとめくると・・・とにかく、想像力を加味したカラー画像がええでぇ♪【古生物たちのふしぎな世界】土屋健, 田中 源吾著、早川書房、2018年刊<「BOOK」データベース>より恐竜だけが古生物じゃない!前恐竜時代にもさまざまな古生物が生きていた。三葉虫が繁栄し、アノマロカリスがカンブリア紀の覇者となる。デボン紀にはアンモナイトの仲間がまっすぐのびた円錐形からしだいに丸くなり、ティクターリクが“腕立て伏せ”をはじめる。古生代最後のペルム紀には、イノストランケヴィアをはじめとする単弓類が覇権をにぎる!ダイナミックかつドラマチックな古生代の物語。100点に及ぶ精緻なカラーイラスト&化石写真で解説!<読む前の大使寸評>とにかく、想像力を加味したカラー画像がええでぇ♪rakuten古生物たちのふしぎな世界ティクターリク我らが脊椎動物の上陸作戦を、見てみましょう。肉鰭つまり肉のついたひれを持つ魚の仲間である。p167~172 上陸作戦の主要メンバーを“進化の順番”で紹介しよう。 作戦の“基点”として有名なメンバーは、カナダ東部から化石がみつかっている肉鰭類、「ユーステノプテロン」だ。ユーステノプテロン 全長1~1.8メートルほどで、その姿は魚雷のようにまっすぐ太く、長い。胸びれの中に“腕”の構造をもつほか、尾びれが上下対称であること、脊椎がその尾びれの先端近くまでまっすぐ連なっていることなどの特徴がある。 一般に多くの魚の仲間では、尾びれは上下非対称であり、また尾びれ内の背骨は上下いずれかに曲がる。あるいは、尾びれまで脊椎がつながっていない。ユーステノプテロンの尾びれの端までまっすぐ連なる脊椎というのは、陸上四足動物の尾の骨とよく似ているのだ。 次のメンバーはユーステノプテロンの“一歩先”に位置づけられている肉鰭類である。ラトビアから化石がみつかっている「パンデリクチス」だ。パンデリクチスは、全長こそユーステノプテロンとさほどかわらないものの、ユーステノプテロンが魚雷のような姿をしていたのに対し、パンデリクチスはその頭部が水平方向に平たいという特徴がある。(中略) パンデリクチスの一歩先に位置づけられているのも肉鰭類である。カナダから化石がみつかっている「ティクターリク」だ。全長2.7メートルと、ユーステノプテロンやパンデリクチスよりはるかに大きなからだのもち主である。ティクターリクは、全体の印象としては現生のワニに近いかもしれない。 頭部は、パンデリクチスと同じように扁平だけれども、その眼はより高い位置にある。これは水中に身を潜めながら、地上の獲物を様子をうかがうことに適した配置だ。まさにワニと同じである。 ただし、ティクターリクの“高い位置の眼”がどのようにその生活に役立っていたのかは定かでなはない。なにしろ、現在とはちがって、岸に獲物となるような小動物はいなかったはずだ。何をうかがっていたのだろう?ウーム 同じ肉鰭類といっても、ユーステノプテロンとティクターリクではかなりの差異があるようでんな・・・これもデボン紀古生物たちの謎なんでしょう。『古生物たちのふしぎな世界』2:脊椎動物の祖先『古生物たちのふしぎな世界』1:アロマリカリス

2019.06.03

閲覧総数 888

-

-

- NHKおはよう日本 まちかど情報室

- 堕落したメディアの象徴NHK。

- (2025-11-22 05:17:18)

-

-

-

- アニメ番組視聴録

- 11日のアニメ番組視聴録

- (2025-11-11 19:09:38)

-

-

-

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-