PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

大食い無銭飲食、5…

New!

歩世亜さん

New!

歩世亜さん

【復刻】 shede と… New! alex99さん

多様性に満ちた 三間 New! lavien10さん

カールのフランス体… karlneuillyさん

うるとびーずの ♪MY … うるとびーずさん

森の暮らし~山童日記 山童タタターさん

ひまじんさろん msk222さん

幻泉館日録@楽天 幻泉館 主人さん

鹿島槍ヶ岳からのお… takanebiranjiさん

New!

歩世亜さん

New!

歩世亜さん【復刻】 shede と… New! alex99さん

多様性に満ちた 三間 New! lavien10さん

カールのフランス体… karlneuillyさん

うるとびーずの ♪MY … うるとびーずさん

森の暮らし~山童日記 山童タタターさん

ひまじんさろん msk222さん

幻泉館日録@楽天 幻泉館 主人さん

鹿島槍ヶ岳からのお… takanebiranjiさん

Comments

Free Space

1【旧ブックマーク】

カールのフランス体験記

再出発日記

第7官界彷徨

ひまじんさろん

マックス爺さん

alex99さん

chappi-chappiのとんぴん日記

より良い明日をめざして

七詩さんのHP

昼顔のつぶやき :バードウォッチング

幻泉館日録

heliotrope8543さん

LAVIEN

韓国大好き♪

ナナメに歩こー♪

水彩画人

No-Match

太腕繁盛記 生

内田樹の研究室

アイラブサイエンス

YOKOO'S VISION 横尾忠則の日記

お隣さんの国:韓国からの手紙

2【官公庁】

キキクル神戸

神戸市立図書館トップページ

図書館カレンダー

国立国会図書館ギャラリー展示 :コピペ可能

神戸市ホームページ

3【気になる本】

好書好日トップ

吉岡桂子さんの書評

岩波書店

新書マップ

4【メディア】

NHKプラス

デジタル朝日 スクラップブック

NHKスペシャル放送予定

IDEAS FOR GOOD(テクノロジー)

WEDGE infinity

週間金曜日公式サイト

JPpress

wikipedia青空文庫

5【関西、旅行】

ハイパーダイヤ

パルシネマ・上映スケジュール

OSシネマズミント神戸

横尾忠則現代美術館

兵庫県立美術館

YMCAウエルネスセンター

6【資源・エネルギー】

Tech-On!エネルギー

素材・エネルギー

7【中国】

大紀元トップ

8【韓国】

朝鮮日報

東亜日報/国際

9【フランス】

Le Blog Gallica

Le Monde.fr

グーグルニュース(フランス)

在日フランス大使館

10【世界】

ハイパー世界史用語集

11【エコ・環境】

海洋プラスチック問題について

神戸市の花粉飛散情報 2024

12【仕事・シルバー】

ひょうごボランタリープラザ

健康長寿ネット

13【リンク集】

all about

法情報リンク集

ariadnet

14【その他】

西暦・和暦変換表・簡易電卓

こうして日本は格差社会になった

国字の一覧

wikipedia 修辞技法

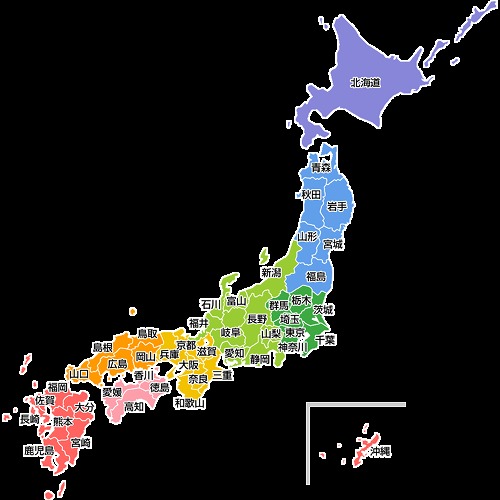

日本地図

日本地図

カールのフランス体験記

再出発日記

第7官界彷徨

ひまじんさろん

マックス爺さん

alex99さん

chappi-chappiのとんぴん日記

より良い明日をめざして

七詩さんのHP

昼顔のつぶやき :バードウォッチング

幻泉館日録

heliotrope8543さん

LAVIEN

韓国大好き♪

ナナメに歩こー♪

水彩画人

No-Match

太腕繁盛記 生

内田樹の研究室

アイラブサイエンス

YOKOO'S VISION 横尾忠則の日記

お隣さんの国:韓国からの手紙

2【官公庁】

キキクル神戸

神戸市立図書館トップページ

図書館カレンダー

国立国会図書館ギャラリー展示 :コピペ可能

神戸市ホームページ

3【気になる本】

好書好日トップ

吉岡桂子さんの書評

岩波書店

新書マップ

4【メディア】

NHKプラス

デジタル朝日 スクラップブック

NHKスペシャル放送予定

IDEAS FOR GOOD(テクノロジー)

WEDGE infinity

週間金曜日公式サイト

JPpress

wikipedia青空文庫

5【関西、旅行】

ハイパーダイヤ

パルシネマ・上映スケジュール

OSシネマズミント神戸

横尾忠則現代美術館

兵庫県立美術館

YMCAウエルネスセンター

6【資源・エネルギー】

Tech-On!エネルギー

素材・エネルギー

7【中国】

大紀元トップ

8【韓国】

朝鮮日報

東亜日報/国際

9【フランス】

Le Blog Gallica

Le Monde.fr

グーグルニュース(フランス)

在日フランス大使館

10【世界】

ハイパー世界史用語集

11【エコ・環境】

海洋プラスチック問題について

神戸市の花粉飛散情報 2024

12【仕事・シルバー】

ひょうごボランタリープラザ

健康長寿ネット

13【リンク集】

all about

法情報リンク集

ariadnet

14【その他】

西暦・和暦変換表・簡易電卓

こうして日本は格差社会になった

国字の一覧

wikipedia 修辞技法

日本地図

日本地図Freepage List

好きな樹

カツラ

低木(お奨め)

ケヤキ

ハルニレ

フウ

ユリノキ

ブナ(お奨め)

ダケカンバ

ウメ

サクラ

アジサイ(お奨め)

沙羅双樹

マロニエ

コブシ

馬酔木

菩提樹

ヤマボウシ(お奨め)

コニファーガーデン

カラマツ

イヌマキ

クスノキ

ハナミズキ

シラカバ

ヤブデマリ

街路樹ベストテン

ハリモミ

クロバナエンジュ(イタチハギ)

庭木の手入れについて

日本の樹木

『カラーリーフ』

『手入れがわかる雑木図鑑』

個人的歴史学

歴史関係リンク

個人的歴史学9

満州あれこれR17

網野善彦の世界R2

中沢新一の世界R1

台湾あれこれR11

明治期の日本大好きアーティストR2

縄文人の世界R13

東インド会社あれこれR3

「香辛料貿易」をめぐる戦い

お楽しみ箱

野草(お奨め)

フータロー日記 R1

遠くへ行きたい2

車が好きだったかも2

サウジアラビアあれこれR7

シルクロードあれこれR4

愛すべきイギリス人 1

気分はオーストラリアR6

宇宙への関心R6

砂漠への憧れ R4

キャット・ギャラリーあれこれR3

YOU TUBEで好きな歌を

腹立ち日記

なめきった お役人6

(ニッポンの宿題)シリーズR3

バンクシーあれこれR3

情報整理

総合インデックスR3

アマゾンvs楽天R3

朝日のインタビュー記事スクラップR16

NHKスペシャル・アーカイブ(改12)

新聞連載コラムのスクラップ

トップの壁紙

蔵書録(全項目)改5

14雑誌類R2

ドングリの独り言

合宿免許@倉吉

腑抜けの闘病記

日米中の宇宙開発対決R2

飛行機シリーズ3-R3

フランスあれこれ2

団塊世代R5

アヒル(レベル6)との闘い(最新版)

老人力あれこれR3

中華に対する辺境

『中国化する日本』11

日米中EV対決R6

対中最新情報

NHKスペシャル「中国文明の謎」

吉岡桂子記者の渾身記事36

中国関連のオピニオンR2

『イネが語る日本と中国』4

『世界史のなかの中国』3

『中国が世界を攪乱する』2

『中国古代史研究の最前線』4

嫌中本あれこれR8

アメリカ アメリカ

アメリカ アメリカ7

鬼門は自動運転車R5

『ヒルビリー・エレジー』3

個人的エネルギー政策

石炭ガス化複合発電(IGCC)って

シェールガスに期待できるか?4

バイオマスって有効?7

メタンハイドレートあれこれ

水素社会に向けて加速3

個人的エネルギー政策11

温暖化あれこれR1

映画あれこれ

映画あれこれ1

2本立て館で観た映画R20

お奨め映画1

見たいDVD-R2

リドリー・スコットの世界3

渡辺あやの世界

クリント・イーストウッド監督作品集R1

リドリー・スコット監督作品あれこれR1

第二次世界大戦の戦争映画集1

映画美術3-R2

映画の基本はシナリオ

台湾映画アンソロジー

テリー・ギリアム監督アンソロジーR1

スター・ウォーズあれこれR4

映画パンフレットR3

宮崎駿の世界R3

高畑勲の世界

是枝監督アンソロジーR4

宮崎駿アンソロジー

「戦争映画」を観てきた2

ドイツ映画あれこれ

飛行機映画あれこれ

砂漠の映画あれこれ3

移民を扱った映画R1

山田洋次の世界R3

黒澤明アンソロジーR2

ハードSF映画あれこれ(R2)

原作が先か、映画が先かR7

ニール・ブロンカンプ監督作品集

好きな映画監督のインデックスR1

矢口史靖の世界R1

戸田奈津子の世界

周防正行の世界R3

ブレードランナーあれこれR5

何をおいても音楽を

何をおいても音楽を3

好きな歌リンク1

好きな歌リンク2

テレサテン

うたの旅人

(もういちど流行歌)シリーズ

個人的言語学

日本語が亡びるとき

通訳、翻訳,についてR25

漢字文化圏あれこれR12

漢字の世界R4

言語学的SFあれこれR5

関西人の話法 R1

言語・方言のインデックスR5

方言あれこれR5

仏文書籍あれこれR3

原発関連

中国、韓国の原発事情3

福島原発関連13

卒原発についてR1

韓国あれこれ

韓国ほろ酔い旅行記

キムさんとのこと

歴史にみる日本と韓国・朝鮮

釜山ヨタヨタ旅行

韓国あれこれ15

韓国料理あれこれR3

韓国通の人たちR3

呉善花さんという人R1

朝鮮紀行あれこれ

日韓の住まいあれこれR1

森林あれこれ

森をゆく旅

ブナ大好きスペシャル

樹木のアート

森林あれこれ6

新素材CLTの報道より

『林業がつくる日本の森林』4

気になるアート

鼠つながり

『中国行きのスロウ・ボート』がつなぐ輪R7

藤田嗣治アンソロジーR5

草間彌生の世界

横尾忠則を観に行こう♪シリーズ

関川夏央アンソロジー

伊坂幸太郎の世界R6

和田誠アンソロジーR7

クールジャパンあれこれ3-R1

気になるアート6

スタジオジブリあれこれR2

川上未映子アンソロジーR3

暇になったら、絵を描くのだったR6

高橋源一郎アンソロジーR4

三浦しをんの世界R10

西加奈子の世界R4

村上龍アンソロジーR3

版画あれこれR5

村上春樹アンソロジーR14

先住民や移民にからむ文学R9

無頼派女性作家の系譜R3

絲山秋子ミニブームR11

シュルレアリスムあれこれR2

気になるイラストレーターR3

『ジャポニスム』あれこれR3

『アンドリュー・ワイエス水彩・素描展』

佐野洋子の世界R4

浅田次郎の世界R22

小川洋子ミニブームR12

池澤夏樹の世界R5

陳舜臣アンソロジーR13

シーナの写真付き旅行記R7

サン=テグジュペリの世界R6

多和田葉子アンソロジーR13

『中島京子の世界R10』

漫画・絵本関連

『ガロ』がつなぐ輪R4

現代マンガの索引

バンド・デシネあれこれ

いしいひさいちの世界R4

松本大洋の世界

もう赤瀬川原平さんはいないのかR5

鳥頭ワールドR3

杉浦日向子アンソロジーR4

佐々木マキの世界(その6)

SF風イラスト R1

絵本あれこれR9

漫画のインデックス

つげ義春ワールドR7

Le Blog Gallica

空間アートの世界

非定常空間あれこれR2

安藤忠雄の作品

安藤忠雄 建築を語る

空き家問題あれこれR8

主体的な住居とはR4

個人的民俗学

柳田國男あれこれ

異境、辺境を描く著作R6

藍布の源流

人類学あれこれR3

木地師について

「食の歴史と日本人」

探検本あれこれ(その15)

「紙」あれこれR2

『栽培植物と農耕の起源』6

『食の人類史』5

文学賞を狙って

作家デビューを目指す貴方へ3

最強のエッセイストR7

すっきり書ける文章のコツ80

売れる作家の全技術

文学賞あれこれR2

『職業としての小説家』6

文章修業のインデックスR10

読書術・書評のインデックスR8

13 小説家になるための本

『書いて稼ぐ技術』4

大仏次郎論壇賞の受賞作R1

『みみずくは黄昏に飛びたつ』7

小野正嗣のあれこれR2

装丁と挿絵

『不思議の国のアリス』がつなぐ輪R3

挿絵本あれこれR5

線描画の達人たちR4

小村雪岱の版画がええでぇ

本に携わる職人たち5

図書館予約とか

図書館あれこれR1

図書館活用あれこれR3

紙の本への拘りR6

予約分受取目録R32

科学的著作

137億年の物語

137億年の物語(続き)

福岡ハカセの世界R1

『動物たちの生きる知恵』2

鳥の本あれこれR13

『驚異のバクテリア』

次元へのこだわりR1

ブラックホールを見たいR4

ラララ・・・科学の子5

『古今東西エンジン図鑑』

ナショジオの鳥シリーズR3

個人的経済学

個人的経済学21

ピケティさんの世界R1

シェアリングエコノミー

テクノナショナリズムに目覚めた12-R4

カテゴリ: アート

『BD 第九の芸術』という本を図書館で借りたのは、メビウスについてもっと知りたかったわけです。

宮崎駿や松本大洋に大きな影響を与えたメビウスでしたが、惜しい人を亡くしたものです。

<大御所メビウス> p124~126より

BDのことはあまり知らなくても、メビウスの名前だけは知っている人は多いはずである。日本のマンガに詳しい人なら大友克洋や宮崎駿に影響を与えた人物だと記憶しているかもしれない。しかし日本では、実際にメビウスのマンガを読んだことがあるという人は少ない。ほとんど邦訳されていないのだから無理もない話だ。リアルタイムで『メタル・ユルラン』誌を読んでいた世代、あるいは海外から作品を取り寄せるような愛好家を除けば、日本ではもっぱらBDの巨匠というイメージが先行し、卓越した画力だけが注目されてきた。

BDの象徴でありながら、メビウスはアメリカ文化の影響を強く受けている。BD自体がアメコミの影響を強く受けてきたのだからある意味で当然ではあるが、アメリカの映画業界の活躍のひとつとってもメビウスの場合は他の漫画家に比べて際立っている。メビウスの作品には、アメリカが中心的な役割を果たした20世紀という時代が刻まれている。

メビウスが「バズーカ」と違って生き延びた理由としては、ジャン・ジロー名義のウェスタン『ブルーベリー』(1965)をヒットさせると同時に、アメリカのコミックスやイラストや映画を肯定的に自作に取り入れたことが挙げられる。日本人には想像しずらいかもしれないが、フランスではウェスタンがBDのジャンルとして定着している。人気の背景には、砂獏の荒野には伝統的なヨーロッパの石造りの重厚な町並みにはない開放感があるからだろう。砂漠のウェスタンと宇宙を舞台にするSFは、フロンティア・スピリットという共通点もある。

メビウスはウェスタンからSFまでこなすエンターテインメント性と芸術性を兼ね備えていた。メビウスはSFやウェスタンという極めてアメリカ的なジャンルで傑作を発表し、アメリカでも成功した数少ないフランスの漫画家なのだ。彼の迫力ある絵や幻想的でユーモラスな世界は、娯楽性を兼ね備えることで幅広い読者層を獲得し、その芸術性や斬新な作風によって既成のBDのイメージからの脱却を推し進めた。メビウスとその時代を概観すれば、アメリカ文化の影響力の大きさとともに、良きにつけ悪しきにつけマンガが子供向けの読み物から後にアートとして評価されることとなるクオリティを獲得していく過程がわかるだろう。

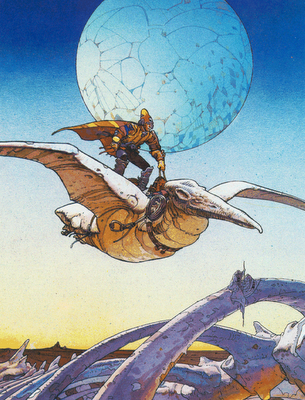

ロング・トゥモロー

ロング・トゥモロー

<フランス初、アメリカ進出マンガ誌> p140~141より

師匠になることを笑いながら快諾し、精神的に支えた人物がホドロフスキーだとすると、メビウスの才能を爆発的に開花させたフィールドは、1975年創刊の雑誌『メタル・ユルラン』である。

『メタル・ユルラン』で展開されたメビウスならではの幻想的な世界や高い画力に裏打ちされた精緻な描写は、世界中のマンガファンのみならず映画界にも衝撃を与え、「スターウォーズ」「ブレードランナー」や「エイリアン」といった映画史に残る傑作が制作されていった。

『メタル・ユルラン』の興亡に関しては、当時大学受験もせずに家出同然の状態で同誌に参加したセルジュ・クレールが描いた『日記』(2008)というBDがある。

いわば『メタル・ユルラン』のドキュメンタリー・マンガで、脚色混じりとはいえ実在する人物の舞台裏が生き生きと描かれ、『メタル・ユルラン』の創刊に尽力したジャン=ピエール・デュオネが序文を書いている。

(中略)

『メタル・ユルラン』は政治的な有効打となるほどの経済的成功を収めることはできなかったが、フランス語圏のマンガ雑誌がアメリカに進出したことは、BD史において特筆すべきことである。BD業界ではアメリカのコミックスが仏訳されることはあっても、その逆の例は少なかった。

雑誌が担っていた役割や期待は今よりも大きかった。だからこそ政治的な意味づけができたのである。インターネットが普及していない当時、雑誌は情報伝達で重要な役割を果たし、流行の仕掛け役でもあった。

マンガ雑誌は掲載作の単行本を紹介する広告塔としても機能していた。しかも雑誌ならば、購買力のない若者でも気軽に買って読むことができる。グーグルのイメージ検索や大画面テレビも身近にない時代にあって、マンガ雑誌はイメージの魅惑をかきたてる媒体として大きな役割を担っていた。現在、BDの出版社は、日本の「マンガ」の人気との相乗効果もあって活況を呈しているが、雑誌はというとフランスでも日本でも娯楽の多様化やネットの普及によって衰退傾向にある。それだけに雑誌が時代を象徴するというムードは想像しづらいかもしれない。

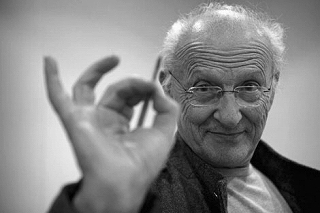

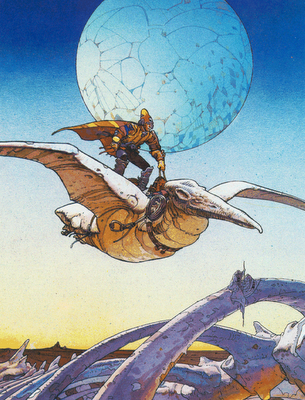

アルザック

アルザック

<『アルザック』> p150~152より

メビウスの多彩な画風をウェスタンのジャン・ジローとSFのメビウスに分けたとき、そのSFのメビウスのなかには、略画的な絵柄と細密な絵柄のスタイルがある。メビウスは驚くほどさまざまな絵柄を描き分けながら、それぞれの作品にふさわしいスタイルを探り当てる。『アルザック』では、盟友のフィリップ・ドリュイエにも顕著なアール・ヌーヴォー的な装飾的なコマ割りがなされ、台詞も説明文もないので字幕のないサイレント映画を観ているようだ。沈黙の音色に耳を澄ますべき作品とでもいおうか。

このように写実的に描かれたSFマンガでテクストが皆無というのは珍しい。言葉というノイズを消去し、グラフィックなヴォイスだけで語りかける。メビウスの描線は言語的な意味で編み上げられる表層のネットワークよりも深部へと入り込み、自らの無意識に深く沈潜することによって、読者の無意識に働きかけようとする。

メビウスは『アルザック』の序文で「ひじょうに個人的で、感覚の次元に属するもの」を呼び覚まし、「無意識の周縁にある、意識のもっとも深いレベル」を表わすことを目指したと述べている。たしかにページを操る読者は、無音の世界という夢幻的な感覚を抱くだろう。悪夢の魅惑というべきか、翼竜に跨って空を飛ぶ主人公アルザックが目にするのは、化け物の顔に変貌する女であり、わけもなく襲ってくる怪物だ。夢ほど脈絡のないイメージが続くわけではないが、一般的にマンガの読者が期待しているようなわかりやすさはなく、肩すかしをくらうような結末で物語は断ち切られる。もっともそれこそが幻想文学の短篇の余韻であり醍醐味と言うべきであろう。

そもそも「アルザック」とはいったい何者なのか。《ARZACH》、《ARZAK》、《HARZACK》、《HARZAK》、《HARZAC》、《HARZACKC》と目まぐるしく変わる表記は、メビウスが影響を受けたと公言するレーモン・ルーセルの言語遊戯を感じさせると同時に、キャラクターの自己同一性が保たれていないことがわかる。

こうした言語遊戯は、混沌とした複数の自我を固有名詞へと束ねた主体によって構成される世界とは異なる時空を描くうえで、表現上のアクセントになる。フリージャズの演奏が技術と形式に裏打ちされてはじめて威力を発揮するように、錯乱した世界もメビウスの卓越した画力によって生々しく視覚化されるのだ。

『Inside Moebius』和訳 より

<物語表現> p228~230より

日本ではボードワンは過小評価されている感があるが、メビウスは高い評価を受けている。メビウスの描く絵や線の魅力については言をまたない。あるいは百言を費やさねばならない。他方でメビウスには語り口の魅力というものもある。それが自伝的BDにも生かされている。

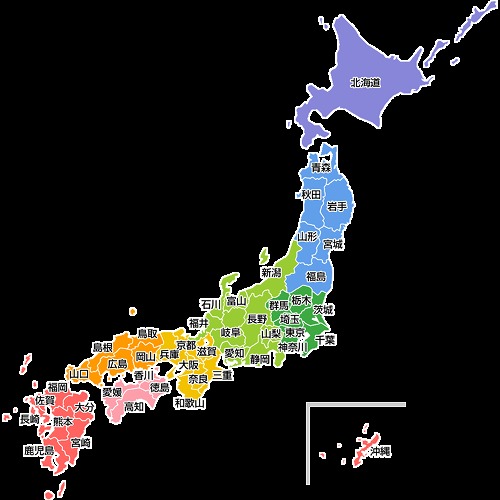

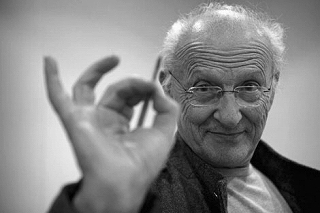

実際に話すという意味での語り口は、2009年5月6日に京都国際マンガミュージアムで行われたイラストレーター村田蓮爾との対談で堪能することができた。自伝的マンガ『インサイド・メビウス』から抜け出てきたかのような黄色いTシャツ姿のメビウスは、ユーモアと誠実さを兼ね備えた飄々としたトークを繰り広げ、ペンを片手に実際に目の前で描いてみせた。

講演では何度か「物語表現」という言葉を口にされていたが、このことは物語をいかにして造形するかというメビウスの問題意識を再認識させるものだった。また現代のBDでは珍しくないイラストブック的な形態も、自らがパイオニアだという自負を語っていたのも印象深かった。つまりメビウスは魅力的な絵を描くだけでなくマンガの可能性を追求する革新者でもあるということだ。

すでに触れたようにメビウスは『巨根男』で左右別々のストーリーを同時進行させるという実験的な形式に取り組んだ。話の断片を並べていく作風は『アルザック』では幻想的に、『密封されたガレージ』ではユーモラスに生かされていた。だが残念ながら日本ではメビウスの卓越した画力ばかりが注目され、物語の技法に自覚的な漫画家だということはあまり認識されていない。

ここで取りあげてみたいのは、メビウスの物語る語り口の魅力について、ジャン・ジロー・メビウス名義で描かれた『インサイド・メビウス』(2004-10)という不思議な作品についてである。全貌が明らかにならぬまま現在も続いているシリーズについて論じる難しさはあるが、ほとんど邦訳されていない現状に鑑みれば今のメビウスを紹介できるという利点はあるかと思う。

とりあえず「自伝的マンガ」と記したが、一読すれば一筋縄にはいかない作品だということがわかる。メビウス本人がキャラクターとして登場して、実生活とも重なる

古永真一著、未知谷、2010年刊

<「BOOK」データベース>より

コマの否定、吹き出しのみの構成、メタレベルのストーリー、ダンスとのコラボレーション…ほとんど分類不能、クールジャパンの対極のアヴァンギャルド―古くはバタイユがBDのアーナキーさに注目し、70年代に前衛集団「バズーカ」、90年代に前衛漫画集団「ウバポ」、大御所メビウス、ポードワンなどを紹介しながら、第九の芸術と言われるBDの歴史的背景と表現媒体の可能性を見る、待望のBDアヴァンギャルド論。

<読む前の大使寸評>

BDという言葉より先に、大御所メビウスを知り、その圧倒的な技量に驚いたわけです。ということで・・・

BD(フランス漫画)の中でメビウスが占める位置とか、影響力を知りたいわけです。

Amazon BD 第九の芸術

宮崎駿や松本大洋に大きな影響を与えたメビウスでしたが、惜しい人を亡くしたものです。

<大御所メビウス> p124~126より

BDのことはあまり知らなくても、メビウスの名前だけは知っている人は多いはずである。日本のマンガに詳しい人なら大友克洋や宮崎駿に影響を与えた人物だと記憶しているかもしれない。しかし日本では、実際にメビウスのマンガを読んだことがあるという人は少ない。ほとんど邦訳されていないのだから無理もない話だ。リアルタイムで『メタル・ユルラン』誌を読んでいた世代、あるいは海外から作品を取り寄せるような愛好家を除けば、日本ではもっぱらBDの巨匠というイメージが先行し、卓越した画力だけが注目されてきた。

BDの象徴でありながら、メビウスはアメリカ文化の影響を強く受けている。BD自体がアメコミの影響を強く受けてきたのだからある意味で当然ではあるが、アメリカの映画業界の活躍のひとつとってもメビウスの場合は他の漫画家に比べて際立っている。メビウスの作品には、アメリカが中心的な役割を果たした20世紀という時代が刻まれている。

メビウスが「バズーカ」と違って生き延びた理由としては、ジャン・ジロー名義のウェスタン『ブルーベリー』(1965)をヒットさせると同時に、アメリカのコミックスやイラストや映画を肯定的に自作に取り入れたことが挙げられる。日本人には想像しずらいかもしれないが、フランスではウェスタンがBDのジャンルとして定着している。人気の背景には、砂獏の荒野には伝統的なヨーロッパの石造りの重厚な町並みにはない開放感があるからだろう。砂漠のウェスタンと宇宙を舞台にするSFは、フロンティア・スピリットという共通点もある。

メビウスはウェスタンからSFまでこなすエンターテインメント性と芸術性を兼ね備えていた。メビウスはSFやウェスタンという極めてアメリカ的なジャンルで傑作を発表し、アメリカでも成功した数少ないフランスの漫画家なのだ。彼の迫力ある絵や幻想的でユーモラスな世界は、娯楽性を兼ね備えることで幅広い読者層を獲得し、その芸術性や斬新な作風によって既成のBDのイメージからの脱却を推し進めた。メビウスとその時代を概観すれば、アメリカ文化の影響力の大きさとともに、良きにつけ悪しきにつけマンガが子供向けの読み物から後にアートとして評価されることとなるクオリティを獲得していく過程がわかるだろう。

ロング・トゥモロー

ロング・トゥモロー<フランス初、アメリカ進出マンガ誌> p140~141より

師匠になることを笑いながら快諾し、精神的に支えた人物がホドロフスキーだとすると、メビウスの才能を爆発的に開花させたフィールドは、1975年創刊の雑誌『メタル・ユルラン』である。

『メタル・ユルラン』で展開されたメビウスならではの幻想的な世界や高い画力に裏打ちされた精緻な描写は、世界中のマンガファンのみならず映画界にも衝撃を与え、「スターウォーズ」「ブレードランナー」や「エイリアン」といった映画史に残る傑作が制作されていった。

『メタル・ユルラン』の興亡に関しては、当時大学受験もせずに家出同然の状態で同誌に参加したセルジュ・クレールが描いた『日記』(2008)というBDがある。

いわば『メタル・ユルラン』のドキュメンタリー・マンガで、脚色混じりとはいえ実在する人物の舞台裏が生き生きと描かれ、『メタル・ユルラン』の創刊に尽力したジャン=ピエール・デュオネが序文を書いている。

(中略)

『メタル・ユルラン』は政治的な有効打となるほどの経済的成功を収めることはできなかったが、フランス語圏のマンガ雑誌がアメリカに進出したことは、BD史において特筆すべきことである。BD業界ではアメリカのコミックスが仏訳されることはあっても、その逆の例は少なかった。

雑誌が担っていた役割や期待は今よりも大きかった。だからこそ政治的な意味づけができたのである。インターネットが普及していない当時、雑誌は情報伝達で重要な役割を果たし、流行の仕掛け役でもあった。

マンガ雑誌は掲載作の単行本を紹介する広告塔としても機能していた。しかも雑誌ならば、購買力のない若者でも気軽に買って読むことができる。グーグルのイメージ検索や大画面テレビも身近にない時代にあって、マンガ雑誌はイメージの魅惑をかきたてる媒体として大きな役割を担っていた。現在、BDの出版社は、日本の「マンガ」の人気との相乗効果もあって活況を呈しているが、雑誌はというとフランスでも日本でも娯楽の多様化やネットの普及によって衰退傾向にある。それだけに雑誌が時代を象徴するというムードは想像しづらいかもしれない。

アルザック

アルザック<『アルザック』> p150~152より

メビウスの多彩な画風をウェスタンのジャン・ジローとSFのメビウスに分けたとき、そのSFのメビウスのなかには、略画的な絵柄と細密な絵柄のスタイルがある。メビウスは驚くほどさまざまな絵柄を描き分けながら、それぞれの作品にふさわしいスタイルを探り当てる。『アルザック』では、盟友のフィリップ・ドリュイエにも顕著なアール・ヌーヴォー的な装飾的なコマ割りがなされ、台詞も説明文もないので字幕のないサイレント映画を観ているようだ。沈黙の音色に耳を澄ますべき作品とでもいおうか。

このように写実的に描かれたSFマンガでテクストが皆無というのは珍しい。言葉というノイズを消去し、グラフィックなヴォイスだけで語りかける。メビウスの描線は言語的な意味で編み上げられる表層のネットワークよりも深部へと入り込み、自らの無意識に深く沈潜することによって、読者の無意識に働きかけようとする。

メビウスは『アルザック』の序文で「ひじょうに個人的で、感覚の次元に属するもの」を呼び覚まし、「無意識の周縁にある、意識のもっとも深いレベル」を表わすことを目指したと述べている。たしかにページを操る読者は、無音の世界という夢幻的な感覚を抱くだろう。悪夢の魅惑というべきか、翼竜に跨って空を飛ぶ主人公アルザックが目にするのは、化け物の顔に変貌する女であり、わけもなく襲ってくる怪物だ。夢ほど脈絡のないイメージが続くわけではないが、一般的にマンガの読者が期待しているようなわかりやすさはなく、肩すかしをくらうような結末で物語は断ち切られる。もっともそれこそが幻想文学の短篇の余韻であり醍醐味と言うべきであろう。

そもそも「アルザック」とはいったい何者なのか。《ARZACH》、《ARZAK》、《HARZACK》、《HARZAK》、《HARZAC》、《HARZACKC》と目まぐるしく変わる表記は、メビウスが影響を受けたと公言するレーモン・ルーセルの言語遊戯を感じさせると同時に、キャラクターの自己同一性が保たれていないことがわかる。

こうした言語遊戯は、混沌とした複数の自我を固有名詞へと束ねた主体によって構成される世界とは異なる時空を描くうえで、表現上のアクセントになる。フリージャズの演奏が技術と形式に裏打ちされてはじめて威力を発揮するように、錯乱した世界もメビウスの卓越した画力によって生々しく視覚化されるのだ。

『Inside Moebius』和訳 より

<物語表現> p228~230より

日本ではボードワンは過小評価されている感があるが、メビウスは高い評価を受けている。メビウスの描く絵や線の魅力については言をまたない。あるいは百言を費やさねばならない。他方でメビウスには語り口の魅力というものもある。それが自伝的BDにも生かされている。

実際に話すという意味での語り口は、2009年5月6日に京都国際マンガミュージアムで行われたイラストレーター村田蓮爾との対談で堪能することができた。自伝的マンガ『インサイド・メビウス』から抜け出てきたかのような黄色いTシャツ姿のメビウスは、ユーモアと誠実さを兼ね備えた飄々としたトークを繰り広げ、ペンを片手に実際に目の前で描いてみせた。

講演では何度か「物語表現」という言葉を口にされていたが、このことは物語をいかにして造形するかというメビウスの問題意識を再認識させるものだった。また現代のBDでは珍しくないイラストブック的な形態も、自らがパイオニアだという自負を語っていたのも印象深かった。つまりメビウスは魅力的な絵を描くだけでなくマンガの可能性を追求する革新者でもあるということだ。

すでに触れたようにメビウスは『巨根男』で左右別々のストーリーを同時進行させるという実験的な形式に取り組んだ。話の断片を並べていく作風は『アルザック』では幻想的に、『密封されたガレージ』ではユーモラスに生かされていた。だが残念ながら日本ではメビウスの卓越した画力ばかりが注目され、物語の技法に自覚的な漫画家だということはあまり認識されていない。

ここで取りあげてみたいのは、メビウスの物語る語り口の魅力について、ジャン・ジロー・メビウス名義で描かれた『インサイド・メビウス』(2004-10)という不思議な作品についてである。全貌が明らかにならぬまま現在も続いているシリーズについて論じる難しさはあるが、ほとんど邦訳されていない現状に鑑みれば今のメビウスを紹介できるという利点はあるかと思う。

とりあえず「自伝的マンガ」と記したが、一読すれば一筋縄にはいかない作品だということがわかる。メビウス本人がキャラクターとして登場して、実生活とも重なる

古永真一著、未知谷、2010年刊

<「BOOK」データベース>より

コマの否定、吹き出しのみの構成、メタレベルのストーリー、ダンスとのコラボレーション…ほとんど分類不能、クールジャパンの対極のアヴァンギャルド―古くはバタイユがBDのアーナキーさに注目し、70年代に前衛集団「バズーカ」、90年代に前衛漫画集団「ウバポ」、大御所メビウス、ポードワンなどを紹介しながら、第九の芸術と言われるBDの歴史的背景と表現媒体の可能性を見る、待望のBDアヴァンギャルド論。

<読む前の大使寸評>

BDという言葉より先に、大御所メビウスを知り、その圧倒的な技量に驚いたわけです。ということで・・・

BD(フランス漫画)の中でメビウスが占める位置とか、影響力を知りたいわけです。

Amazon BD 第九の芸術

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[アート] カテゴリの最新記事

-

『アール・デコの挿絵本』(復刻2) 2025.09.23

-

『熱闘!日本美術史』 (復刻2) 2025.05.09

-

絲山秋子ミニブーム(復刻) 2025.03.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.