2025年11月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

牛久大仏へ(その2)

牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)をデザインした絵馬。大仏型の絵馬も、外国人の方が書かれたものがチラホラと。木製の絵馬に青色で牛久大仏の全身シルエットが印刷されていた・右手は「施無畏印(せむいいん)=恐れを取り除く印」・左手は「与願印(よがんいん)=願いを叶える印」・蓮の台座に立つ姿も忠実に描かれていた・紐(赤色)を通して奉納できるようになっていた發遣門(ほっけんもん)牛久大仏の参道に設置された門で、参拝者を阿弥陀如来の世界へ“送り出す”という意味を持つ門。二階建てのガラス張り建築。上階に額(扁額)があり「發遣門」と書かれていた。門の向こうに大仏が一直線に見える参道の構図。左側に石仏が配置されていた。「發遣門(ほっけんもん)」の内部にあった親鸞聖人像と梵鐘(ぼんしょう)。① 親鸞聖人(しんらんしょうにん)像浄土真宗の宗祖牛久大仏は「阿弥陀如来」+「親鸞聖人の教え」を基盤として建立された発遣門の内側に祀られている理由は参拝者が“阿弥陀の教えへ送り出される”象徴 のため像が手に持つのは「念珠(ねんじゅ)」と「杖」 ② 梵鐘(ぼんしょう)寺院で鳴らす伝統的な大きな釣り鐘発遣門内に置かれているのは珍しい配置彫刻には八葉蓮華(はちようれんげ)や唐草模様が確認できるチェーンにつながっている木の撞木(しゅもく)で打てるようになっていた 親鸞聖人像を正面から。参道と牛久大仏。ズームして。牛久大仏が「發遣門(ほっけんもん)」の2階のガラス窓に映り込んでいた。手前には黄金の釋迦三尊像のお姿が。ネットから。釋迦三尊像 釋迦牟尼佛 弥勒菩薩 阿難尊者参道の左手には池が。「群生海「群生」とは、すべての生きとし生けるもののこと。この池は現世そのものをあらわし、水辺を埋め尽くす四季折々の花々はうつろいゆくこの世の無常をあらわしています。」 再びズームして。「お花畑のご案内」。 参道前方に大きな香炉の姿が。牛久大仏の「桜&芝桜エリア」への案内看板。春になると、・ソメイヨシノ・八重桜・芝桜(ピンク色の絨毯)が同時に満開になるため、牛久大仏の春の名物になっている のだと。八重桜と芝桜(ピンク色の絨毯)のコラボ。参道右手にあったのが牛久大仏の「鐘つき堂(自由に撞ける梵鐘)」日本一の大香炉と牛久大仏。近づいて。日本一の大香炉を振り返って。「あじさい 六月中旬~七月中旬」案内板。 「花菖蒲(ハナショウブ)」。そして「紫陽花(アジサイ)」。 牛久大仏を見上げて。ズームして。■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■手の印 ・右手:施無畏印(せむいいん) 「恐れを取り除く・安心を与える」 ・左手:与願印(よがんいん) 「願いを叶える・救いを与える」 牛久大仏の最も象徴的な姿勢。 ■蓮台の上に立つ姿 写真の下部に巨大な蓮弁(れんべん)が見える → 阿弥陀如来が極楽浄土に立つことを象徴 ■外側の造形 ・青銅の板を貼り合わせた外殻 ・なめらかな衣紋のライン ・胎内に入れる構造(右胸あたりに展望窓)背中側から見上げて。背中側にも深い衣紋(えもん:布のしわの造形)が刻まれており、下から見ると立体的に浮き出て見えたのであった。牛久大仏の台座の周囲にはサツキの刈り込み生け垣が波のごとくに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.18

コメント(0)

-

牛久大仏へ(その1)

利根川の排水機場。道の駅 発酵の里こうざきに立ち寄る。千葉県香取郡神崎町にある、発酵食品をテーマにしたユニークな道の駅「発酵の里こうざき」、住所:千葉県香取郡神崎町松崎 855。「発酵」をテーマにした全国でも数少ない道の駅。味噌、醤油、酒といった発酵食品が盛んな地域で、発酵文化を「食」と「体験」で発信していた。建物は「新鮮市場」「発酵市場」「レストラン」「カフェ(はっこう茶房)」など複数のゾーンで構成。観光案内板「発酵の里 こうざき」。左側のマスコットキャラ:「なんじゃもん」(神崎町のシンボルキャラクター、巨大な樹の精霊)発酵の魅力が詰まった「発酵市場」。全国から集めた発酵食品をとりそろえた、土産ショップ。店に入ると、みそやしょうゆ、甘酒、チーズ、漬けもの、日本酒など約500種類の商品がずらり。店内で土産物を買う旅友。親しい「仁」の文字がある日本酒。 仁勇(じんゆう)ラベルに大きく「仁勇」と書かれている緑色の瓶。蔵元:鍋店(なべだな)株式会社所在地:千葉県香取市(佐原)利根川流域の代表的な酒蔵のひとつ青ラベル(本醸造)赤ラベル(辛口)緑ラベル(純米)など複数の種類が並んでいた。仁勇は利根川流域(“水郷地域”)でもっともよく見かける地酒の一つであると。「鍋店 神崎酒造蔵」や「寺田本家」など、地元酒蔵の甘酒や酒かすを使った商品も豊富。新利根川大橋。利根川を渡る。すぎのや本陣 阿見店で昼食。稲敷郡阿見町、国道125号線バイパス沿いの店舗。蕎麦、うどんと各種セットが充実している和食レストラン。そば定食を楽しむ。そして目的地の牛久大仏が姿を表した。牛久大仏👈️リンク を訪ねるのは2021年以来、4年ぶり。・全高120m(台座含む) → 自立型の青銅仏として世界最大級・建設:1993年・参拝者は内部に入ることができ、 ・地下1階:蓮華蔵世界 ・1階:知恩報徳の世界 ・2階:御慈光の世界 ・3〜5階:展望室(地上85m) までエレベーターで上がれた。・周囲には広い庭園と小動物公園もあり、家族連れにも人気 と。牛久大仏の入口案内板。近づいて。正式名称:牛久大仏(正式には「牛久阿弥陀大佛」)所在地:茨城県牛久市久野町2083右側に大仏の全身写真下部に ギネス世界記録 認定 のロゴ → 「世界最大の青銅製仏像」として登録された記念牛久阿弥陀大仏(内部フロア説明)案内板には、大仏内部の各階の施設が紹介されていた。1F:光の世界・青い光に満たされた幻想的な空間・参拝前の「心を整える場所」という意味合い2F:知恩報徳の世界・阿弥陀如来への信仰や感謝をテーマにした展示・仏教美術や資料が並ぶ3F:御慈光の世界(銅板写経の間)・約3万枚の金色の小さな仏像が並ぶ荘厳な空間・「写経」を奉納する場所として知られる4F(外周部):展望室(地上85m)・牛久市や関東平野を一望できる大パノラマ・晴れていれば筑波山がよく見える5F:御膳台・大仏内部の最上部・一部は構造上のスペース(一般公開はフロアによって制限あり)牛久大仏の大きさ(案内板の比較表)大仏の高さ(本体):100m蓮台(台座):10m総高さ:120m→ 自由の女神(約93m)より高いその他、奈良の大仏や鎌倉大仏との高さ比較も描かれていた。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)エリア全体の案内図。■ 1. 牛久阿弥陀大仏(中央) 敷地の中心にそびえる高さ120mの大仏。 内部に入れる日本でも珍しい巨大仏です。🌼 周辺の庭園・スポット■ 2. 牛久浄苑(うしくじょうえん) 大仏の背後に広がる広大な霊園エリア。春は桜、初夏は新緑が美しい場所。■ 3. ふれあいガーデンテラス 大仏横にある花壇と散策路。 季節ごとの花が楽しめるスポットです。■ 4. 大香炉(だいこうろ) 大仏前にある大きな香炉。 参拝前にお線香を供える場所です。🌷 花エリア 写真の左側に広がるカラフルな場所。■ 5. 群生海(ぐんせいかい) 季節の花々(ネモフィラ、コスモス、ポピーなど)が一面に咲き誇る広場。■ 6. 釈迦三尊像 三体の仏像が並ぶ厳かなエリア。写真にも小さく写っていた。🌳 その他の見どころ■ 7. 定業苑(じょうごうえん) 休憩所やお土産コーナーのある施設付近。車椅子対応のトイレもある。■ 8. 本願荘厳の庭 滝や池がある和の庭園。涼しげな雰囲気で、写真によく合うスポット と。■ 9. 本願荘厳の滝(右下) 庭園内にある滝。流れ落ちる水が美しい場所。■ 10. 想い出処「浄蓮門」(入り口付近) 入場ゲート近くのお土産・記念写真スポット。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)内部へ入るための「大仏入口」案内板。「東本願寺 牛久阿弥陀大仏」→ 牛久大仏の正式名称で、宗派は浄土真宗東本願寺派。牛久大仏の「入場受付・料金案内」付近。■ 1. 営業時間(上部の紫の帯) 季節によって営業時間が変わる。 3〜9月(平日) 9:30〜17:00 3〜9月(土日祝)9:30〜17:30 10〜2月(平日・土日祝)9:30〜16:30 ※最終入場は閉園30分前まで■ 2. 料金案内(中央の大きな表) 大仏胎内or園内散策の料金が。● セット券(庭園+大仏胎内) 大人:800円 子ども:400円● 入園券(庭園のみ) 大人:500円 子ども:300円入場チケット。移動しながら牛久大仏を。これは 牛久大仏の「顔の模型」 。「大仏様のお顔は、この模型1000個分のボリュームに相当します。」と。「大仏入口(順路)」案内板。 通路のマンホールは牡丹(ぼたん)文様のモチーフ・中央に大きな花弁・両側に蕾(つぼみ)・周囲に茂る葉という構成で描かれており、典型的な牡丹唐草や牡丹文様の構成。牡丹は、仏教美術でも寺院装飾でもしばしば用いられる吉祥文様(めでたい文様)で富貴、高貴、美、吉祥を象徴すると。牛久大仏世界最大 120M 青銅製仏像鎌倉時代、御開山親鸞聖人は、常陸国(茨城県)で、他力念仏の教文を人々に伝えられるとともに、浄土真宗の根本聖典となる「教行信証」のご執筆にかかられました。 このご著書の成立年をもって、浄土真宗立教開宗の年(1224年)とされております。そして、立教開宗からおよそ800年の時代を超えてそのゆかりの地に、東本願寺第25世興如上人のご発願により、人類救済、世界平和の願いを込めて西方極楽浄土の主である阿弥陀如来(牛久大仏)が建立されました。牛久大仏の一部を実物大で再現した展示物のひとつでこれは大仏の頭頂部「螺髪(らほつ、大仏さまの髪の毛)」=頭の盛り上がり部分の実物大模型「この螺髪は阿弥陀大仏の頭部螺髪と同じものです。概 要 直径 1m 重さ 200kg 総数 480ケ」 牛久大仏の総重量は4,000t、顔の長さ20m、左手の平18.0m、目の長さ2.5m、鼻の長さ1.2m、とすべてが規格外の大きさ。牛久阿弥陀大仏阿弥陀如来は方便法身の大尊形として顕現されたもので、高さは阿弥陀如来の十二の光明にちなみ120m。その尊形を外から仰ぎみるだけでなく、胎内で阿弥陀如来の広大無辺なる本願の世界を体感することができます。四季の移り変わりや朝夕の光により、また見るものの心により、さまざまな表現を見せてくれる阿弥陀大仏、その御慈悲とは常に智慧と慈悲に満ち、すべてのものをやさしく包み込みます。地上高 高さ 120m重 量 本体主鉄骨 3,000トン 外殻鋼板重量 1,000トン左 手 挙手 18.0m親 指 直径 1.7m足の爪 長さ 1.0m人差指 長さ 7.0m 目 長さ 2.5m 鼻 高さ 1.2m 口 長さ 4.0m 耳 長さ 10.0m顔の大きさ 20.0mラホツ(頭部) 直径 1個1m 重さ 200kg 全体 480ケ基壇部 高さ 10m蓮台部 直径 30m 高さ 10m製造期間 10年再び牛久大仏(牛久阿弥陀大仏) 園内マップ「SORA × HOTOKE(そら × ほとけ)」の案内板。■ 左上:園内写真と名称● 大香炉(だいこうろ) 大仏の正面にある巨大な香炉● 群生海(ぐんせいかい) 季節ごとの花が広がる花畑エリア● 釈迦三尊像 ミニ仏像が三体並んだエリア● 浄蓮門(じょうれんもん) 入口付近の門と休憩場所■ 中央地図(園内図) 観光スポットがイラストで示されており、色分けされているのが特徴● 牛久阿弥陀大仏(メイン) 園内中央に大きく描かれた大仏像 胎内(内部)に入るルートもここから● ふれあいガーデンテラス 花畑・フォトスポットがある休憩エリア● 本願荘厳の庭 滝や池、水のある庭園● 仲見世 お土産・軽食・物販が集まるエリア● 足湯苑 無料または低料金で利用できる足湯施設● 駐車場(P) 園全体にアクセスしやすい大きな駐車場● 現在位置(YOU ARE HERE) 赤色の表示で、案内板のある場所が指示されています。牛久阿弥陀大仏を正面から。青空であれば(ネットから)。 ・・・つづく・・・

2025.11.17

コメント(0)

-

成田山新勝寺へ

ここ5ヶ月ほど、アイルランド・ロンドン旅行記を長々とアップしてきましたが、今日からは、その後の旅行についてアップさせていただきます。この日は6月13日(金)、成田山新勝寺に自治会役員仲間と向かいました。成田山新勝寺の総門に向かって進む。右手奥に見える大きな屋根の建物が総門で、その先に仁王門や大本堂へと続きく。道の両側には土産屋さんや飲食店が並び、参拝客でにぎわう場所。このあたりは「成田山表参道」と呼ばれ、うなぎ料理や和菓子のお店が多いことで知られているのだ。成田山新勝寺の総門(そうもん)が前方に現れた。総門は新勝寺の表玄関にあたる荘厳な門で、平成19年(2007年)に建立された比較的新しい建築物。門の前には「成田山金剛力院新勝寺」と刻まれた大きな石柱があり、参拝者が記念撮影をしている様子が見えるのであった。この総門をくぐると、次に「仁王門」、そして「大本堂」へと続いていた。ちなみに、総門の屋根は銅板葺きで、木組みの細工や装飾も非常に見事で、伝統的な寺院建築の美しさが感じられたのであった。成田山新勝寺案内図。地図の下の方(南側)から参道を通って入ると、次のような順に主要な伽藍が並んでいた。1.総門(そうもん) — 表玄関2.仁王門(におうもん) — 金剛力士像が守る門3.大本堂(だいほんどう) — 成田山の中心、本尊・不動明王が祀られている4.三重塔(さんじゅうのとう) — 色鮮やかな重要文化財5.釈迦堂(しゃかどう) — 旧本堂6.光明堂(こうみょうどう) — 江戸時代初期の建築7.平和の大塔 — 新しい時代のシンボル塔(仏舎利奉安)また、右上の方には広い池と庭園が描かれており、ここは成田山公園。春は梅や桜、秋は紅葉が美しい散策スポットになっているのだ。ネットから。名称:総門(そうもん)所在地:千葉県成田市 成田山新勝寺建立:平成19年(2007年)再建形式:入母屋造(いりもやづくり)、重層門特徴:伝統的な木造建築で、組物(斗きょう)や彫刻が極めて精巧。屋根の反りや飾金具などに荘厳な意匠が施されています。🔹中央の扁額(へんがく)中央に掲げられている額には成田山(なりたさん)」と。これは成田山新勝寺の山号(さんごう)であり、正式名称:成田山金剛王院新勝寺(なりたさん こんごうおういん しんしょうじ)宗派:真言宗智山派本尊:不動明王(ふどうみょうおう)所在地:千葉県成田市成田1番地創建:天慶3年(940年)開山:寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう) その起源は、平将門(たいらのまさかど)の乱を鎮めるため、朱雀天皇の勅命によって、 寛朝僧正が京都・東寺から不動明王を奉じて成田に来たことに始まります。 戦乱が収まった後も、不動明王は「ここにとどまりたい」と示したため、寛朝が堂宇を建立し、 これが成田山新勝寺の始まりとされています。通称:「成田不動」「成田のお不動さま」・成田山(なりたさん) 「成田」は地名ですが、「成(なる)」=成就・成功、「田」=豊穣を意味することから、 「すべての願いが成就し、豊かに実る地」という吉祥的な意味もあります。・新勝寺(しんしょうじ) 「新たに勝つ寺」すなわち「平和と安寧の勝利を祈願する寺」という意味。 開山の際、平将門の乱を鎮めるために護摩修法を行い、「戦乱を鎮める=勝利する」という 願いから名付けられたのだと。総門を振り返る観光客そして我が旅友。その先に仁王門。仁王門。新勝寺の境内入口正面石段を登ると阿形、吽形の二力士像を安置した仁王門がある。その正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)、左側に口を閉じた吽形の蜜迹金剛(みしゃくこんごう)、裏仏には右側に広目天、左側に多聞天が安置されており、境内の入口にあって伽藍守護の役目を担う。この仁王門は、3間1戸の八脚門であり、屋根正面は千鳥破風及び軒唐破風、背面は軒唐破風付きの入母屋造の銅板葺である。組み物は三手先で、軒は二軒の扇垂木である。両側面の壁には、ケヤキの一枚板を用いるなど、堅牢で宏壮に建造され、材料、工法とも優れており江戸時代末期の特色が見られる。また、頭貫上の各柱の間には、後藤亀之介、天保2年(1831)の竹林の七賢人、司馬温公瓶割りなどの彫刻が施される。建立は、棟札の記述から文政13年(1830)である。名称:仁王門(におうもん)建立:文久元年(1861年)構造:入母屋造(いりもやづくり)・銅板葺(どうばんぶき)・二重門(にじゅうもん)重要文化財指定:1958年(昭和33年)場所:成田山表参道の終点、大本堂へと続く石段の手前に位置仁王門は、成田山新勝寺の表玄関にあたる壮麗な山門で、参拝者が俗世から聖域へと入る「結界の門」としての役割を持ちます。門の中央には、ひと際目をひく大きな赤い提灯が掲げられていた。「魚がし」と書かれた大提灯は、東京・築地の魚河岸の旦那衆が、1968年に奉納したもの。紙張りのように見えるが骨部分は砲金(青銅の一種)製で、重量が800キログラムにもなる と。正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)。左手に堂庭御護摩受付所横の「光輪閣」入口門。「光輪閣」脇門へと進む。「光輪閣」。1975年(昭和50年)建立本坊(寺務所)及び客殿を備える地上4階・地下2階の建物四階「光輪の間」は千数百人が、一度に入れる480畳の大広間がある。一階が受け付け・二階から四階は坊入りなどの接待をする客殿。明治天皇成田行在所碑。明治14年と明治15年に明治天皇が宮内庁下総御料牧場へ行幸(ぎょうこう)する時に成田山を行在所(あんざいしょ)と定めた。御座所として御駐泊になられたのが明治天皇行在所です。光輪閣後方にある行在所は2014年に修復した と。三重塔。日光東照宮の五重塔と成田山の三重塔が日本で一番絢爛豪華であろう。二軒の板垂木で有名。他の社寺では見ることが出来ない見事な造りである。厚さ20cm以上ある板に雲水紋が彫られていた。三重塔心柱の墨書きには、下記の様に書かれています。棟梁は「櫻井瀬左衛門」の宮大工としての、素晴らしい技術棟 梁 常州那珂郡羽黒村 桜井瀬左衛門次棟梁 同国同郡 中野左五兵衛 同国茨城郡笠間 藤田孫平次 竜の尾垂木彫刻 下総国武射郡堺村 伊藤金右衛門彫物師 江戸○○住 無関圓鉄 羽目板「十六羅漢図」彫刻 法起寺(ほっきじ)の三重塔(国宝)が現存最古の三重塔である。創建は慶雲3年(708年)近づいて。三重塔は、宝永6年(1709)に起工され、正徳2年(1712)に完成した中規模な塔です。心柱の墨書から、宝暦7年(1757)、享和元年(1801)、安政5年(1858)に修理されたことがわかります。高さ約25メートルのこの塔は、初重(第一層)の柱や長押に地紋彫を施し、各重の尾棰を竜の彫刻とし、二間の板軒に雲文が浮き彫りされており、極彩色を施すなど華麗な塔です。この塔は、近世の塔としては、全体の均衡もよく、良質であり、江戸時代中期以後にみられる過飾な建物の、早い時期の遺例として貴重なものです。周囲の十六羅漢の彫刻は、島村円鐡の作です。塔内には五智如来が安置されています。なお建立の際には、佐倉城主から成田の並木及び三之宮神社の松17本と将門山(佐倉市)松5本が寄進されています。板垂木。ズームして。常香炉。聖徳太子堂。移動して。1992年建立の聖徳太子堂。成田山新勝寺の聖徳太子堂は、1992(平成4)年に建立され、2007(平成19)年に修復された。日本の仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづき、世界平和を願って建てられました。堂内には、大山忠作画伯の壁画が6面に渡り描かれており、聖徳太子像が奉安されています。聖徳太子像。大山忠作画伯の壁画が堂内六面にあります。写真では牡丹・白鷺・菊が見えた。常香炉を振り返って。左から、三重塔、一切経堂、鐘楼。一切経堂、鐘楼をズームして。巨大灯籠。移動して。石段上から仁王門を見る。常香炉と本堂。仁王門前から総門を見る。参道の両側には石灯籠が並ぶ。

2025.11.16

コメント(0)

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-6

★六会地区 歴史年表-16年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 49年 1974 今田地区に県立藤沢工業高等学校創立 小野田寛郎、フィリピン・ (現藤沢工科高等学校) ルバング島より帰国👈️ 50年 1975 スエズ運河開通👈️ 藤沢市人口 ニ六五九七五名 52年 1977 亀井野小学校創立 藤沢市あづま保育園石川に開園 県立藤沢北高等学校石川山田に創立 県立藤沢養護学校開校 53年 1978 亀井野保育園開園 鶴山洋子、円行につくし乳児園開園 今田、鯖神社境内に太平洋戦争 戦死者の「忠魂碑」建立 第一回公民館ふるさとまつり開催 六会地区生活環境協議会発足 石川市民の家開所 54年 1979 太平洋戦争戦死者七四名の慰霊碑を 東名高速道路、 雲昌寺境内に建立 日本坂トンネル👈️ 内自動車火災事故発生 55年 1980 石川、伊沢良一「イザワ テニスガーデン」開設 藤沢市立またの保育園開園 六会市民の家開所 56年 1981 天神小学校創立 湘南台中学校創立 西俣野の曹洞宗花應院本堂庫裡の 改築工事落成 57年 1982 西俣野御嶽神社梵鐘成る 58年 1983 開業医、三木洋「相模国四国八十八箇所 (弘法大師像をめぐりて)発行 59年 1984 石川東部区画整理事業完了に伴い 天神町誕生 60年 1985 西俣野史跡保存会会長、渋谷彦三 「小栗判官一代記」を発行 小栗塚市民の家開所 61年 1986 藤沢市民総合図書館完成 六会地区民生委員・児童委員協力者 会議発足 ★六会地区 歴史年表-17年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料平成時代 平成元年 1989 今田、円行の大部分が湘南台地区へ 移行される 六会地区は石川・亀井野・西俣野・ 天神町と今田・円行の一部となる 六会地域子供の家「どんぐりころりん」 開所 2年 1990 六会市民センター・公民館、 地下体育室完成 6年 1994 石川小学校創立 六会市民センターに地区福祉 窓口開設 7年 1995 六会駅橋上駅舎と東西を結ぶ オウム真理教による 自由通路完成 地下鉄サリン事件👈️発生 8年 1996 日本大学「バラ園」開設 9年 1997 六会ふるさと音頭完成 六会地区くらし・まちづくり会議発足 第一回湘南ねぶたまつり開催 10年 1998 六会駅から六会日大前駅に改名 12年 2000 六会地区防災リーダー連絡会発足 15年 2003 天神ミニバス開通 (六会日大前駅西口天神町循環バス) 16年 2004 六会市民センター石川分館設置 新潟県中越地震👈️発生 県立藤沢北高等学校が県立長後 高等学校へ統合 19年 2007 新潟県中越沖地震👈️発生 22年 2010 六会地区地域経営会議発足 23年 2011 宮城県亘理郡山元町に自転車・ 東日本大震災👈️発生 ヘルメット等寄贈 (六会地区震災支援金) 24年 2012 新潟県柏崎市北条(きたじょう)地区と 六会地区との地域間交流の覚書を 取り交わす 25年 2013 六会地区郷土づくり推進会議発足 六会日大前駅周辺バリアフリー化 工事始まる 小田急線六会一号踏切取り付道路 安全対策実施 26年 2014 六会市民センター・公民館建替えに 熊本大地震👈️発生 伴い仮庁舎に移転 28年 2016 新六会市民センター・公民館完成 29年 2017 天皇退位、2019年4月末に 衆院選で自民大勝、民進が分裂 森友・加計・日報、政権揺るがす 「ものづくり」信頼揺らぐ 30年 2018 平昌五輪で日本は冬季最多 13メダル。フィギュア・ 羽生結弦は連覇 西日本豪雨、死者220人超 日大アメフト部選手が 危険タックル。スポーツ界で 不祥事相次ぐ 日産・ゴーン会長を逮捕 テニス・大坂なおみが 全米オープン優勝 31年 2019 はやぶさ2、小惑星 「リュウグウ」への着地 に成功 大リーグ イチロー引退 ★六会地区 歴史年表-18年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料令和時代令和元年 2019 天皇陛下が即位。「令和」 に改元 ラグビーW杯日本大会開幕、 日本8強 京都アニメーション放火、 36人死亡 消費税率10%スタート 東日本で台風大雨被害、 死者相次ぐ 2年 2020 コロナ感染拡大 緊急事態宣言 志村けんさんら死去 東京五輪・パラ 1年延期 安倍首相 辞任表明 菅首相誕生 新内閣発足 3年 2021 コロナワクチン接種 熱海で土石流・27人死亡 東京五輪・金メダル27個 眞子さま 小室圭さん 結婚 大谷メジャーMVP 4年 2022 知床観光船 沈没事故 安倍元首相撃たれ死亡 大谷 2桁勝利2桁本塁打 村上 56本塁打・三冠王 W杯日本代表16強 5年 2023 WBC14年ぶり優勝 最強侍 列島沸く ジャニーズ性加害問題 大谷メジャー本塁打王 藤井竜王史上初八冠 阪神38年ぶり日本一 6年 2024 石川・能登で震度7 新紙幣 20年ぶり パリ五輪メダル 日本45個 大谷 初の「50―50」 闇バイト強盗 続発 7年 2025 善行長後線開通 ・・・つづく・・・ ・・・完・・・

2025.11.15

コメント(0)

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-5

★六会地区 歴史年表-14年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和21年 1946 NHKのど自慢開始👈️ 極東軍事裁判👈️ 23年 1947 第一回市長公選、無投票で飛嶋繁当選 学校教育法に基づき新制六会中学校発足 旧横須賀海軍無線送信所の兵舎を仮校舎 とする 24年 1948 六会に市役所の支所(旧六会村役場)設置 一ドル三六〇円の 日本大学農林高等学校創立 為替レー ト設定 市制施行一〇周年、市歌・市章制定 ソ連からの引揚船 大船駅と小田急六会駅間にバス運転開始 舞鶴港に到着 湯川秀樹 👈️ノーベル物理学賞 25年 1950 六会中学校校舎増築完成 朝鮮戦争勃発👈️ 日本大学藤沢高等学校へ改称 藤沢市人口 土棚円行耕地整理組合結成 八四五八一名 会長に高瀬知治就任 26年 1951 市内各小学校で完全給食開始 第一回紅白歌合戦放送 日本航空発足 27年 1952 部落長を自治会長に改称 六会小学校の給食調理室完工 韓国李承晩ライン👈️ 設定宣言 28年 1953 六会中学校校歌👈️制定 テレビ放送開始 👈️ (広田俊夫作詞、市川達雄作曲) 六会小学校六〇周年記念事業の校庭 整備工事完成 六会慰霊塔除幕式挙行 29年 1954 六会地区体育振興協議会設立 第五福竜丸ビキニ環礁で 下土棚の精米所閉鎖される 被爆(水爆実験)👈️ 自衛隊発足 👈️ 青函連絡船「洞爺丸」👈️ 遭難事故発生 30年 1955 六会中学校増築工事完成 第一回水爆禁止大会(広島) 石川山田橋竣工 神武景気始まるテレビ・ 亀井野の平川秀雄、六会幼稚園を創立 電気洗濯機・電気冷蔵庫 六会駅近くの山林の一部が造成され、 普及(三種の神器) 三期にわたって分譲地として販売始まる 第一〇回国民体育大会 開催(藤沢を中心会場に) 31年 1956 亀井神社の参道が改修される 六会地区有線放送電話開通 32年 1957 六会小学校の図書館完成 南極観測隊昭和基地開設 六会中学校にプール完成 👈️ 33年 1958 横浜開港一〇〇年 34年 1959 石川中の塚に市汚物処理場起工 メートル法実施 石川丸石公民館落成 伊勢湾台風上陸👈️ 石川に市農村青年研修所新設 藤沢市民交響楽団誕生 35年 1960 市制ニ〇周年記念式挙行 36年 1961 いすゞ自動車(株)藤沢工場操業開始 インスタントコーヒー 、 プレス工業(株)操業開始 即席ラーメン発表 住宅開発始まる ダッコちゃんブーム ★六会地区 歴史年表-15年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 37年 1962 堀江謙一ヨット世界一周 👈️ 国産第一号炉に原子の火 38年 1963 亀井野地区の工業用水工事中、 トンネル内で五名生き埋め、 三名死亡事故 発生 39年 1964 六会中学校増築工事落成 東海道新幹線開業 👈️ 下土棚市営住宅起工 東京オリンピック開催 東京オリンピック聖火リレー藤沢市内 「高砂丸」👈️ 通過 北部第一区画整理事業認可(一九八四年 完了) 40年 1965 六会小学校体育館落成 名神高速道路開通👈️ 猿田彦大神の石廟市の文化財に指定 藤沢市の人口 一七五一八三名 41年 1966 六会地区社会福祉協議会発足 敬老の日 六会地区青少年育成協力会発足 体育の日設定 善行小学校創立、生徒数 四一五名 (六会小学校内に仮設) 円行石川の一部に桐原町誕生 小田急線湘南台駅開設 42年 1967 六会中学校体育館落成 北部学校給食合同調理場が六会中学校の 敷地内に開設 桐原公園開設 石川の伊沢暁ガソリンスタンド設置 藤沢北郵便局、下土棚に開設 富士見台小学校創立 石川の畑信裕ハタ・オートキット開設 (洋蘭の温室経営) 43年 1968 東京府中、三億円事件 発生👈️ 全国一一〇の大学で 学園紛争起こる 44年 1969 藤沢市農業協同組合設立 (村岡・藤鵠・明治・六会・御所見・ 小出の各農協合併) 老人福祉センター「やすらぎ荘」開設 45年 1970 湘南台幼稚園設立 国産初の人工衛星 六会行政センター(市民センター)改築開館 打ち上げ成功 石川の角田ヨシ方の「梅の木」市の 「おおすみ」👈️ と命名 天然記念物に指定 大阪万国博覧会開催👈️ 六会地区自治会連合会結成 三島由紀夫ら楯の会、 六会中学校コンピューター教育の実験授業開始 自衛隊乱入、割腹事件 下土棚、善然寺本堂起工式 発生👈️ 県立ゆうかり園開園 藤沢市人口 ニニ八九七八名 46年 1971 六会小学校前歩道橋完成 大相撲、大鵬引退👈️ 俣野小学校創立 (優勝三ニ回) 六会郵便局町田線沿いから六会駅前に移転 西俣野初老(五〇才~六〇才)を対象に 常磐会結成 (会員五十名) 六会地区交通安全対策協議会発足 六会地区防犯協会発足 47年 1972 今田郵便局開設 札幌冬季オリンピック 下土棚が長後地区へ編人される 開催👈️ 石川東部土地区画整理組合結成、 沖縄日本復帰👈️ (組合員一五〇名) 連合赤軍、浅間山荘 亀井野に六会東部土地区画整理組合結成 事件発生👈️ (組合員五三〇名) 横井庄一、グアム島 で発見 田中角栄通産大臣 「日本列島改造論」 発表👈️] ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.14

コメント(0)

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-4

★六会地区 歴史年表-12年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料大正時代大正元年 1912 六会村人口 三九四九名 東京市よりワシントン 戸数 五九五戸 ポトマック湖畔に桜三〇〇〇本 六会村西俣野に瞽女淵記念碑建立 寄贈👈️ 2年 1913 横須賀海軍水道完成(水源は中津川) 藤沢警察署亀井野駐在所設置 (旧道亀井野下 下山酒店先下屋敷側) 3年 1914 厚木県道改修工事完了 桜島大噴火👈️ 六会村人口 四四七七名 戸数 六一〇戸 第一次世界大戦始まる👈️ 4年 1915 第九代六会村村長に加藤九右衛門 第一回全国中学校野球👈️ (亀井野)再選 大会大阪で開催 六会村下土棚、長谷川巳之助、 厚木県道沿いで酒屋を開業 5年 1916 長後・戸塚間ツルヤ自動車バス運行 開始 広田清治、尋常高等六会小学校校長に 任命 6年 1917 六会村 人口 四五八四名 戸数 六三一戸 (亀井野 一六一戸 今田 三七戸 下土棚 九六戸 西俣野 八七戸) 六会村吏員給料 村長一二〇円 助役 一〇〇円 収入役 一〇五円 書記 九八円 7年 1918 第一〇代六会村村長に杉山松五郎 第一次世界大戦終結👈️ (今田)就任 藤沢に初めて電話架設 米価高騰により各地で暴動発生 六会村下土棚東側に電灯点る (六会村で最初) 8年 1919 藤沢町田線(藤沢町5町田町)が県道に 認定された 9年 1920 第一回国勢調査実施 11年 1922 六会村青年団結成、団長に尋常高等 六会小学校長の広瀬正治就任 六会村下上棚、金子春吉自転車業を開始 12年 1923 六会村に自転車が見られるようになる 関東大震災発生 六会村の被害死者一五名 負傷者一四名 行方不明一名 家屋全壊七五七棟 半壊五九六練 13年 1924 第一一代六会村村長に広田兵蔵(土棚)就任 尋常高等六会小学校訓導塚越喜一、高一 児童約四〇を引率し大山登山実施 大山登山の歌(広田俊夫作詞)成る 14年 1925 尋常高等六会小学校同窓会設立、 ラジオ放送開始👈️ 初代会長小倉喜一 東京六大学野球リーグ戦 六会村処女会結成、初代会長小泉セイ 始まる👈️ 東京~上野間に地下鉄開通★六会地区 歴史年表-13年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和元年 1926 六会村、晩霜のため桑・茶の被害甚大、 桑相場高騰 六会村青年・処女会・同窓会の機関誌 「六会の叫び」第二号発行 2年 1927 六会村下土棚消防組結成、初代組頭に 第一回都市対抗野球大会 金子友治就任 始る(最初の野球実況放送) 大正天皇御崩御 3年 1928 六会村亀井野駐在所改築移転 第九回オリンピック、アム 六会村亀井野下より西俣野上を経て ステルダム大会、初めて 大船に通ずる道路(大船用田線)開通 日章旗上がる(織田幹雄、 鶴田義行)👈️ 4年 1929 第一二代六会村村長に飯田伝之輔 世界一周ドイツ飛行船 (俣野) 就任 ツェッペリン伯号霞ヶ浦に 小田原急行鉄道、江の島線開通 着陸👈️ 六会駅開設 片瀬江の島~新宿間の運賃 九五銭 初の国産ウィスキー・ 六会村役場新築落成、二階家となる サントリー発売 6年 1931 六会農民組合結成、組合員五四名 小作料の引下げを目指す 7年 1932 一三代六会村村長に長谷川周作 チャップリン来日👈️ (亀井野)就任 五・一五事件勃発👈️ 8年 1933 六会村下土棚、模範耕地整理組合結成、 国際連盟を脱退👈️ 組合長矢地要吉 六会村石川の秋本信善、秋本漬物工場 発足 六会村産業組合創立、組合長渡辺時蔵 横須賀海軍通信隊六会分遣隊、六会村 亀井野に駐屯 六会村 人口 四九三〇名 戸数 七二一戸 9年 1934 尋常高等六会小学校教員広田俊夫、 渋谷駅前に忠犬ハチ公の 郷土史「六会読本」を編纂刊行 碑が立つ👈️ 11年 1936 第一四代六会村村長に小菅一鉱 二・二六事件勃発👈️ (土棚)就任 尋常高等六会小学校校庭に二宮金次郎 銅像建立 六会村電井野の長谷川敏夫、町田線沿に 六会郵便局を開設 12年 1937 御所見・六会両村境に県立診療所設立 日中戦争始まる👈️ (盧溝橋事件) 14年 1939 第一五代六会村村長に小倉久武(亀井野) 就任 15年 1940 藤沢市制施行 国民服令公布👈️ 16年 1941 初代市長に大野守衛就任 米穀配給通帳制実施👈️ 太平洋戦勃発 (真珠湾攻撃)👈️ 17年 1942 六会村藤沢市へ合併 金属回収令👈️ 六会村人口 四九九六名 (神社・寺院の仏具・梵鐘等 職業内訳 農業五七〇戸 工業二 戸 強制供出) 商業 一四〇戸 公務・自由業 二四戸 爆撃機本土初空襲 その他 六石 六会消防団は藤沢市警防団となる 18年 1943 下土棚の白山神社の梵鐘供出 日本大学農獣医学部創立 19年 1944 下土棚に海軍横須賀通信学校 藤沢分校開校、その後横須賀海軍電測 学童集団疎開実施👈️ 学校と改称 20年 1945 広島・長崎に原爆投下 👈️ 農地調整法改正公布 第一回国民体育大会開催 👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.13

コメント(0)

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-3

六会日大前駅(旧六会駅)東口 <1983年頃>東口ロータリーは駐輪場となっていた。ズームして。★六会地区 歴史年表-8年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代文化 4年 1807 亀井野村、雲昌寺の梵鐘鋳造される この頃、間宮林蔵 樺太を探検 👈️ 5年 1808 下土棚村、善然寺三一世弁誉上人の 教えを受けた一八人の筆子により 筆子塚が建立される 7年 1810 下土棚村、渋谷ヶ原に庚申塔建立される 8年 1811 西俣野村、旗本柳生氏の知行地が旗本 金田欽之助・小笠原若狭守信義両氏の 知行地となる文政 5年 1822 伊能忠敬 「第日本沿海実測地図」完成 👈️ 6年 1823 ドイツ人医師シーボルト 長崎出島に着任👈️ 7年 1824 西俣野村、地誌調査が行われ 「地誌御調改書上帳」が作成される 「御調改書上帳 (相模風土記の元となる) (おしらべあらためかき 西俣野村 戸数 六〇戸 人口 三九〇名 あげちょう)」 8年 1825 下土棚村、氏子七一名が白山神社に 梵鐘を奉納する 10年 1827 下土棚村、小菅新兵衛ほか六名により 青面金剛像庚申塔を建立される 11年 1828 下土棚村、渋谷根講中白山神社に石灯篭 一対を寄進する 13年 1830 西俣野村、御嶽神社の鳥居を建立する 天保 3年 1832 下土棚村、渋谷ヶ原に広田仁右衛門ほか 安藤広重 三名により庚申塔建立される。 「東海道五十三次」完成 👈️ 円行村、収穫高の調査が行われる 天保の大飢饉起こる👈️ 境川の川浚・堰・水車等の件につき争論発生 「藤沢の堰をつくったことにより西村(西富) と西俣野村が苦情」 7年 1836 下土棚村、法然上人六五〇回忌の記念事業 として善然寺の山門完成、山門の扁額の 文字は大本山増上寺冠挙大僧正の筆★六会地区 歴史年表-9年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代天保 11年 1840 浄土宗法王院十王堂(閻魔堂)の火災発生 アヘン戦争(1839~1842) 👈️ 12年 1841 天保の改革始まる👈️ 13年 1842 「新編相模国風土記稿」 全巻完成👈️ 14年 1843 亀井野・石川・大庭の各村が酒、売めし、 駄菓子商の許可を関東取締役へ願い出る弘化 4年 1847 石川村天満宮の梵鐘が鋳造される 「助郷村」とは 亀井野村質地争論発生 江戸時代、宿場常備の人馬 境川堤防を守るため一人の浪士が人柱 が不足する場合、幕府・ として投身自殺 諸藩によって人馬の供を命じ 金沢橋の袂に地蔵菩薩石像が建立され られた郷村 その後、御所谷に移築される(土堤番様) 嘉永 3年 1850 亀井野村・石川村等二七ケ村が代助郷村 「助郷村」とは に定められる 江戸時代、宿場常備の人馬 亀井神社の経塚一字一石の碑文建立 が不足する場合・諸藩に よって人馬の堤供を命じ ら れた郷村 「石(こく)」とは、米の量 に用いる 一石は約180リットル。 6年 1853 西俣野村、神礼寺(小御嶽神社)の梵鐘 ペリー浦賀に来航👈️ 鋳造される安政 元年 1854 日米和親条約締結調印 👈️ 2年 1855 安政の大地震発生、円行村被害甚大の ため年貢金高一〇〇石につき三両割と なる 3年 1856 二宮尊徳没す(70才) 6年 1859 安政の大獄👈️万延 元年 1860 桜田門外の変👈️慶応 3年 1867 明治天皇即位、 王政復古の宣言👈️★六会地区 歴史年表-10年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料明治時代明治 元年 1868 神仏分離の礼、廃仏毀釈が起こった 江戸城無血開城 👈️ 3年 1870 平民に苗字を許可 4年 1871 藤沢宿に郵便取扱所が開設 5年 1872 下土棚村、渋谷ヶ原に渋谷講中一同 横浜~品川鉄道開通 により道祖神が造立される 👈️ 新戸籍法の施行、学制の公布、電報の 取扱開始、戸長制施行(名主制の廃止) 富岡製糸場開場 👈️ 6年 1873 管内区画改正により石川村・亀井野村・ 西俣野村を第一八区一〇番組に 今田村・円行村・下土棚村・長後村・ 七ッ木村が第一九区一番組となる 地租の改正、徴兵令公布 石川村、石川学校設置 下土棚村、白山神社社殿改築 7年 1874 佐賀の乱👈️ 東京銀座に初めてガス灯 がつく👈️ 8年 1875 西俣野村、西俣野学校設置 亀井野村、亀井野学校設置 9年 1876 下土棚村、下土棚学校設置 10年 1877 西南戦争発生 出征一名 モース、大森貝塚発見 江の島に臨海実験所設営 👈️ 11年 1878 郡区町村編成法により、亀井野村・ 日本で初めて電灯がついた 石川村・西俣野村・今田村・円行村・ パリ万国博覧会開催👈️ 下土棚村は六ヶ村組合設立 13年 1880 藤沢の日常品の相場 米一石 八円一銭二分 乾鰮一〇シメ 二円三銭一分 農具の値段 鍬一丁 二円 鎌一丁 二〇銭 碓一個 一円 箕一個 一〇銭 銅簸一個 三円五〇銭 肥桶一荷 一円 稲マキ一丁 一円七〇銭 万能鍬一丁 五〇銭 15年 1882 下土棚村、田中典惣右衛門、日本酒の醸造 開始(造り酒屋) 17年 1884 下土棚村、長田万吉傘製造開始、多数の 徒弟を養成 藤沢地区、職人の賃銭日当 大工左官 三六銭 石屋 三二銭 瓦屋根職 三五銭 畳刺 二五銭 板屋根職 三〇銭 経師 五三銭 19年 1886 下土棚村、小菅常次郎自転車を購入して乗り 始める(当地区最初) 円行出身小菅丹治、伊勢丹呉服店創業 20年 1887 御嶽神社の本殿再建 下土棚・円行・石川・今田・亀井野・西俣野 ・長後・高倉地区養蚕が盛んになる 21年 1888 石川村、入内嶋製糸場設立 22年 1889 市制町村制開始 下土棚村・円行村・石川村・今田村・ 亀井野村・西俣野の六ヶ村は合併して 六会村となる 初代六会村村長に亀井野村の杉山信尹就任 23年 1890 石川学校・亀井野学校・西俣野学校・ 第1回帝国議会開会👈️ 下土棚学校・亀井野学校円行分校を 廃止し高等六会小学校創立 高座郡警察署、石川駐在所が六会村石川に 設置される 24年 1891 高等六会小学校初代校長に、 江の島桟橋完成👈️ 清水熊太郎就任 25年 1892 高等六会小学校を尋常高等六会小学校と改称 高座郡警察署、六会亀井野に仮屯所設置 尋常高等六会小学校、亀井野不動上に校舎を 新築し移転 下土棚、長田豊次郎染物業開始 滝山街道(現在の旧藤沢・町田線)県道に 指定される 26年 1893 高座郡警察署を藤沢警察署と改称 第二代六会村村長に杉山信尹(亀井野)留任 27年 1894 日清戦争開戦👈️ 北里柴三郎ペスト菌発見 👈️ 28年 1895 久間製糸場が六会村亀井野に、 中田製糸場が六会村石川に設立される 29年 1896 第三代六会村村長に伊沢弥助(石川)就任 第四代六会村村長に斉藤太兵衛(亀井野)就任 下土棚、渡辺七五郎こんにやく製造開始 30年 1897 五代六会村村長に杉山信尹(亀井野)就任 下土棚の広田太吉、県下で最初に 稚蚕共同飼育組合を設け収繭高めた 六会人口 三八九八名★六会地区 歴史年表-11年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料明治時代 31年 1898 六会村石川に西山製糸場設立 葉タバコ専売実施👈️ 32年 1900 六会村農会設立、会長に広田兵蔵就任 六会村下土棚、川井嘉七が豆腐製造 販売開始 35年 1902 第六代六会村村長に伊沢安良(石川) 八甲田山遭難事故発生👈️ 就任 日英同盟調印 👈️ 36年 1903 藤沢税務署開設 国定教科書制確立 👈️ 37年 1904 六会村地先境川治水工事の実地調査 日露戦争始まる👈️ 六会村今田郵便箱設置了承 六会村人口調査結果 出生 三〇名 死亡 二〇名 婚姻 一〇名 離婚 七名 死産 七名 日露戦争 五人出征(内三名戦死) 38年 1905 六会村の徴兵適齢者調査の結果 三五名 六会村役場、大字亀井野字不動上 六会小学校内へ変更の件村会で決定 39年 1906 七代六会村村長に加藤九右衛門(亀井野)就任 日米海底電信開始 六会村下土棚に六会村立実業補習学校の 👈️ 分教場設置 41年 1908 六会村龜井野に六会村立実業補習学校の 分教場設置 42年 1909 藤沢町、六会村・俣野村・耕地整理組合結成 境川の流域の地整理事業に着手 (大正二年竣工) 43年 1910 第八代六会村村長に加藤九右衛門(亀井野) 逗子開成中学生 再選 七里ヶ浜沖で遭難👈️ 六会村下土棚、青年同志会創立 六会村西俣野、青年団創立 六会村西俣野に六会村立実業補習学校の 分教場設置 45年 1911 明治天皇御大葬👈️ 乃木大将夫妻殉死👈️ ・・・もどる・・・👈️ ・・・つづく・・・👈️

2025.11.12

コメント(0)

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-2

以下 表にすべき内容ですが、スペースで文字配置を調整していますが、上手くいきません。ご容赦願います。旧六会駅の写真(1984頃)をネットから。★六会地区 歴史年表-3年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料室町時代応永30年 1423 小栗判官満重、鎌倉への謀反により 常陸の小栗城落城後行方不明となる その後の巷の噂を基に小栗判官と 照手姫の伝説が生まれる 33年 1426 遊行寺焼失 小栗判官満重没すと伝わる永享 5年 1433 関東に大震災発生(九月一六日) 12年 1440 照手姫没すと伝わる長禄 元年 1457 北条早雲、小田原城に入る 👈️明応 4年 1485 北条早雲、小田原城に入る天文 5年 1536 下上棚、白山神社創建し村中安穏を 祈願して鎮守とする元亀 2年 1571 武田信玄、遊行寺に藤沢二〇〇貫、 「貫」とは田地の収橋高を 俣野のうち一〇〇貫の土地を寄進する旨 銭に換算して表したもの 書状を渡す 面積は一定しない 天正 3年 1575 長篠の戦👈️天正10年 1582 武田勝真、識田信長・徳川家康らに 本能寺の変👈️ 天目山で滅ぼされる、その残党多数、 相模国に逃亡★六会地区 歴史年表-4年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料室町時代天正13年 1585 大阪城築城👈️天正18年 1590 徳川家康、江戸城に入る 「禁制」とは、 禁示事項 今田村・西俣野村・円行村は徳川の 領地となる 亀井野村に不動堂建立される 豊臣秀吉、亀井野村雲昌寺に禁制を 揚げる 19年 1591 石川村、旗本中根権六郎貞重の 「知行地」とは 知行地となる 将軍、大名が家臣に俸給 下土棚村、旗本竹尾伝九郎元成の として支配権を与えた土地 知行地となる 「検地」とは土地の測量、 亀井野村、幕府代官彦坂小刑部元正 調査 により検地が施行される 20年 1592 朱印船貿易始まる👈️ 22年 1594 太閤検地施行一反を 300歩とする👈️慶長元年 1596 亀井野村雲昌寺、水害を被り今田村より 現在の藤沢工科高校の 亀井野村に移建されこの時より寺号 グランド裏と境川の間に 雲昌寺と改む👈️ あった。(現在住宅地)慶長 3年 1598 豊臣秀吉没す(六十三才)慶長 5年 1600 西俣野村に浄土宗法王院十王堂 関ヶ原の戦👈️ (通称閻魔堂)建立と伝わる。 8年 1603 徳川家康、江戸幕府を開く 👈️ ★六会地区 歴史年表-5年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代慶長 9年 1604 俣野村に曹洞宗花應院建立と伝わる👈️ 石川村、自性院建立、開基は領主旗本 中根臨太郎、開山は龍見とされる👈️ 19年 1614 大阪冬の陣 👈️ 20年 1615 大阪夏の陣 👈️元和 9年 1623 亀井野村、領主旗本青山氏の減転封 により幕領支配地となる寛永 3年 1626 石川村、領主旗本中根権六郎貞重 により検地施行寛永 4年 1627 亀井野村、松平伊豆守信綱(川越藩)の 領地となる寛永12年 1635 外様大名参勤交代始まる 👈️ 寛永14年 1637 島原の乱 👈️寛永16年 1639 亀井野村 、領主松平伊豆守信綱 松平氏の加増転封により亀井野村は 「幕領支配」とは 幕領支配となる 徳川幕府の領地正保元年 1644 円行清雲寺(現存せず)👈️ 雲昌寺住僧の退穏所として同僧により 開山(相模風土記稿) 正保 3年 1647 代官成瀬五左衛門、代官坪井次右衛門に よって俣野村の検地が進められ幕領と なる慶安 4年 1648 亀井野村の雲昌寺、幕府より寺領九石の 朱印状を与えられる万治元年 1658 亀井野村、町野壱岐守幸長の知行地となる 「朱印状」とは徳川幕府の 公認の文書👈️寛文 4年 1664 下土棚村の白山神社、広田主水ほか氏子に より再建される 4年 1665 亀井野村、町野壱岐守幸長により検地施行宝永11年 1671 円行村、代官成瀬五左衛門により検地施行 今田村の一部(幕領)が旗本細井左次衛門勝茂の 知行地との二給支配となる延宝元年 1673 西俣野村 戸数 66戸 人口404名★六会地区 歴史年表-6年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代延宝 2 年 1674 西俣野村、新田検地施行 5年 1677 亀井野村、不動堂に経塚奉納碑が 建立される 8年 1680 猿田彦大神の石廟が御所ヶ谷に 建立される元禄 7年 1694 西俣野村、松波重純(重隆流)の知行地 となる 下土棚村、善然寺炎上元禄10年 1697 西俣野村、旗本長谷川玄通道可の知行地 となる 14年 1701 下土棚村、旗本竹尾氏と遠山久四朗安算の 両氏の知行地 亀井野村、旗本町野氏知行地、上地とされ 上地とは、幕府に理行地 幕領となる を没収されること元禄16年 1703 関東に大地震、津波来襲、 (元禄地震)👈️ 浅間山噴火宝永 3年 1706 円行村、畑方名寄帳作成される 名寄帳(なよせちょう)」 円行村、一部が旗本石川織部の知行地となり とは年貢負担ごとにその 二給支配となる 土地の種類、面積、年貫 の額などを書いた帳簿 4年 1707 富士山の噴火により宝永山出現 20cm~30cm の降灰で被害甚大(宝永大噴火)👈️ 亀井野村の幕領の一部が旗本岡部石見守長倶の 知行地となり二給支配となる 岡部石見守長倶により亀井神社の社殿改築 7年 1710 円行村、幕領の一部が旗本石川織部盛行の 知行地となり二給支配となる 自家用酒製造許可 享保元年 1716 徳川吉宗将軍に就任 👈️ 10年 1725 円行村、神明社建立(棟札あり) 16年 1731 境川の洪水により堤防2000間の 所々決壊する ★六会地区 歴史年表-7年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代享保17年 1732 水車設置の許可 境川の淵に横土手(御公儀様御役場通り) 構築される元文 5年 1740 石川村、御林帳が作成される延享 2年 1745 石川村、神尾若狭守春英による 新田検地施行 3年 1746 円行村、八幡社に梵鐘が作ら寛延 元年 1748 一人の瞽女が境川に落ちて溺死する 「瞽女(ごぜ)」とは 盲目の女旅芸人宝暦13年 1763 下土棚村、善然寺炎上安永 4年 1775 引地川に船を出す事について大庭 ・ 稲荷・石川・円行・羽鳥・辻堂の 各村より差し支えない旨、幕府に書状を 提出する 下土棚村、白山神社改築天明 2年 1782 石川村、自性院の梵鐘鋳造される 6年 1786 猿田彦大神の石廟、御嶽神社内に移築 7年 1787 円行村、村負担による水田開発を実施 8年 1788 下土棚村の夏刈に四臂(よんび)金剛像供養塔 「四臂金剛像」とは 造立される 四本の腕を持つ金剛像 下土棚村、善然寺火災により本堂・ 寺宝・過去帳焼失する寛政 元年 1789 西俣野村、旗本柳生久通の知行地となる 8年 1796 西俣野村、御嶽神社の梵鐘が鋳造される 文化 3年 1806 石川村、鯖明神社の梵鐘が鋳造される 下土棚村、地頭旗本竹尾氏の知行分幕領となり 代わって松平筑前守地頭となる 「地頭」とは土地の領主 下土棚村の夏刈、柳生五兵衛ほか四名が 八臂青面金剛像庚申供養塔を建立する ・・・もどる・・・👈️ ・・・つづく・・・👈️

2025.11.11

コメント(1)

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-1

私は後期高齢者の75歳、生まれも育ちもそして現在もこの町に75年間継続して住み続けているのである。そして今後も??年かはこの町に。しかし、この町の歴史については、ほとんど知識を有していないのである。今更ながらであるが、この町の歴史について知りたいと思い、ここにこの町に住む先輩の皆さまが、過去に纏めていただいた資料、そして私がこの町を過去に散策した時にあっぷしたブログを元に復習を兼ねて纏めて見ましたので、ここにアップさせていただきます。この町・六会に居住される皆様の参考になればとの想いもあるのです。六会(むつあい)のあゆみ。住所:神奈川県藤沢市・・・・・であり、住所地名として「六会」の名はないのである。 私の住む「六会地区」は相模台地のほぼ南端に立地している。旧石器時代から奈良、平安時代の集落は発見れた遺跡・遺物の所在から、境川と引地川の周辺に散在していたと。その後この地域のことが古い書物にみられるのは、平安時代末の伊勢神宮所蔵の古文集「天養記」にでてくる大庭御厨の東の境である俣野川(境川)の名前と、鎌倉時代の武家日記「吾妻鏡」にでてくる俣野という地名であると。六会駅(現六会日大前)南西側上空からの写真。(ネットから)まずは我が町「六会」の近代の歴史概要を。 ・明治11年(1878)、大小区制の廃止と郡区町村編成法の制定によって亀井野、西俣野、石川、 円行、今田、下土棚の6ヶ村組合が設立され、・明治22年(1889)、村町制の施行により六会村が誕生しました。・昭和4年(1929)年2月には小田急江の島線が開通し六会駅が設置され、交通の便が飛躍的に よくなりました。・六会村は昭和17年(1942)年3月、藤沢市と合併するまで約55年間村政を維持、運営して きました。・翌年の昭和18年(1943)には、日本大学の農学部が開設されました。・藤沢市に合併した当時は人口4,996人の農業中心の地域でしたが、昭和30年(1955~)代の 工場誘致などを契機に北部開発、六会・石川東部上地区画整理事業の進捗と・昭和41年(1966年)11月7日に小田急線湘南台駅の開設に伴い急激に都市化が 進んできました。 これらの発展の結果、・昭和47年(1972)に下土棚が長後地区へ、平成元年(1989)には今田、円行の大部分が 湘南台地区へそれぞれ移行されました。・その結果、石川、亀井野、西俣野と今田、円行の一部が藤沢市の六会地区となり、その後も 発展を続け、現在人口は約34500人の自然に恵まれた宅地と農地が共存する地域となりました。六会市民センター👈️・昭和45年(1970)現六会市民センター開館。・住所:〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野4丁目8−1・緯度:北緯35.38526119度・経度:東経139.47476885度・標高:36m・海岸からの距離:約8km(直線距離・~片瀬西浜海岸)・過去の六会村役場: 明治22年(1889年)に誕生した六会村の村役場 現六会小学校の隣・「藤沢市 六会子供の家・どんぐりころりん」の場所にあった。 ★我が住む藤沢市の現在の人口と世帯数。★藤沢市における六会地区(2025年3月1日現在)。★六会地区 自治会・町内会名★六会地区の学校環境(上図参照ください)1、小学校◯ ・六会小学校 ・亀井野小学校 ・俣野小学校 ・天神小学校 ・石川小学校 ・日本大学藤沢小学校2.中学校◯ ・六会中学校 ・日本大学藤沢中学校3.高等学校◯ ・日本大学藤沢高等学校4.大学◯ ・日本大学生物資源科学部5.特別支援学校◯ ・神奈川県立藤沢支援学校★六会地区(日大周辺)👈️リンク 電車環境小田急江ノ島線、藤沢から新宿方面に3つ目の駅「六会日大前」駅。1日平均乗降人員: 27,821人(小田急電鉄 2024年度データ)藤沢市内の鉄道駅一覧(合計22駅)因みに平塚市:1駅(JR平塚駅)、茅ヶ崎市:2駅(JR茅ヶ崎駅、JR北茅ヶ崎駅)藤沢市と同等な人口規模の国内の都市としは、駅数が極めて多いと感じているのである。 ★現存する歴史上の文献に初めて出て来る六会地域以下3枚の写真はネットから。平安時代末の伊勢神宮所蔵の古文集「天養記」にでてくる大庭御厨(おおばみくりや)👈️大庭御厨は、相模国高座郡の南部(現在の茅ヶ崎市、藤沢市)にあった、寄進型荘園の一つ。鎌倉時代末期には13の郷が存在した相模国最大の御厨(伊勢神宮領)である。寄進型荘園とは、『地元の有力者(開発領主)が、自分の開発した土地を、税金(租税)や徴収権を持つ有力な貴族や寺社に「寄付」することで、税金から逃れつつ、その土地の管理を続ける「荘園」』のこと。中央の有力者は保護を与え、地元領主は税負担が減るという「お互いに得をする関係」から生まれた。御厨として寄進すると税金がかからなくなります.次に土地をうばったり、むりやりタダ働きをしろという国府の役人の命令を聞く必要もなくなります.また、領地争いもぐっと減ります。ですから、この時代の豪族(ごうぞく=広い土地を支配する大農民=武士)はこぞって、自分の土地を力のある貴族や寺や神社に寄進しました.厨(くりや)とは調理場のことです。御厨は神様の食べるものを作る場所という意味が込められています。ですから収穫されたお米の何パーセントかは,特産品とともに名目上の持ち主に届けられました。大庭の御厨の場合は伊勢神宮(いせじんぐう=三重県)に送っていました。つまり大庭氏は伊勢神宮に収穫されたものを送るみかえりに、領地をまもってもらっていたというわけです。「(推定)大庭御厨範囲」図。大庭御厨は長治元年(1104年)頃、鎌倉景正が大庭郷を中心に山野未開地を開発したものである。伊勢恒吉の斡旋で永久5年(1117年)伊勢神宮に寄進した。鎌倉景正は後三年の役(1083年 - 1087年)の勇者として有名である。大庭御厨の境界は、東は俣野川(藤沢市の境川)、西は神郷(寒川)、南は海、北は大牧崎だった。伊勢神宮の記録「天養記」によると、大庭御厨の範囲は、東は俣野川(境川)・西は神郷(寒川神社の社領)・南は海・北は大牧崎とあります。大牧崎はこれまでの研究で亀井神社南側一帯を指すと考えられています。大庭御厨は中世の藤沢の重要な土地の一つであった と。すなわち、藤沢市南半部から茅ヶ崎市全域に及んでいた。小糸👈️・台谷などの神明社は伊勢神宮の所領経営の拠点だったと考えられているとのこと。田地の面積は、久安元年(1145年)で95町、鎌倉時代末期には150町に達した。1町≒3,000坪≒10,000m2。よって100町≒1000m四方。大庭郷の成立は、9世紀以前と思われる。「大庭」「庭」も祭司の場を意味すると言う。現在も藤沢市に大庭の地名が残る。御厨は天皇家や伊勢神宮、下鴨神社の領地を意味する。鎌倉景政像の写真をネットから。鎌倉 景政(かまくら かげまさ/平 景政(たいら の かげまさ))は、平安時代後期の武将。名は景正とも書く。通称は権五郎。略歴父は桓武平氏の流れをくむ平景成とするが、平景通の子とする説もある。父の代から相模国鎌倉(現在の神奈川県鎌倉市周辺)を領して鎌倉氏を称した。居館は藤沢市村岡東とも、鎌倉市由比ガ浜ともいわれる。16歳の頃、後三年の役に従軍した景政が、右目を射られながらも奮闘した逸話が「奥州後三年記」に残されている。戦後、右目の療養をした土地には「目吹」の地名が残されている(現在の千葉県野田市)。長治年間(1104年 - 1106年)、相模国高座郡に大庭御厨(現在の神奈川県藤沢市周辺)を開発した。永久4年(1116年)頃伊勢神宮に寄進している。子の景継は、長承4年(1134年)当時の大庭御厨下司として記録に見えている。また『吾妻鏡』養和2年(1182年)2月8日条には、その孫として長江義景の名が記されている。江戸時代になると、天領地(幕府直轄地)または大名、旗本の知行地となり各村ごとに領主が置かれました。一村は必ずしも一人の領主とは限らず、数人の領主によって分割支配されていたこともありました。「相模国風上記稿」によると、村は村高に応じて助郷役が課され、亀井野村、円行村、石川村、西俣野村は藤沢宿の助郷役を務め、下土棚村は長後村とともに戸塚宿の助郷役を務めていました。明治時代になり明治11年(1878年)に大小区制が廃止され郡区町村編成法により下土棚村、円行村、石川村、今田村、亀井野村、西俣野村が新しい行政区画となり六ヶ村組合が設立されました。明治22年(1889年)市制、町村制施行により1.下土棚村、2.円行村、3.石川村、4.今田村、5.亀井野村、6.西俣野村が合併して「高座郡六会村」が誕生しました。高座郡の位置図。かつて高座郡に属していた地域は現在以下の市となっている。・綾瀬市・海老名市・相模原市(中央区・南区の全域、緑区他)・座間市・茅ヶ崎市・藤沢市(西富一・二丁目、大鋸一 - 三丁目、藤が岡一 - 三丁目、弥勒寺一 - 四丁目、 渡内一 - 四丁目、村岡東一 - 四丁目、川名一・二丁目、片瀬一 - 五丁目、 片瀬山一 - 五丁目、片瀬目白山、片瀬海岸一 - 三丁目、江の島一・二丁目および 大字西富、大鋸、弥勒寺、小塚、宮前、高谷、渡内、柄沢、川名、片瀬を除く全域)・大和市★6つの村が合併して誕生したので「六会」。「六会(むつあい)」という地名そのものに、「むつみ合う(睦み合う)」という美しい響きが重なっているのである。地域連携・地域親交の観点から見ると、『睦み合い』はまさに六会地区の理想を象徴する言葉と言えるのです。「睦」 の意味や由来は?「睦」「睦」は「目」と「坴」を組み合わせた漢字。「目」は人の目を表す象形であり、「坴」は、土が盛り上がる、寄せ集まるという意味を持つ。そのため、人々が目を寄せ集めるという意味から、たくさんの人が寄り集まること、転じて「人々が仲良くする、親しくする」という意味になるのです。🏡『睦み合い』の語義・「睦み合い」とは、互いに親しみ、仲よく助け合うこと・人と人との間に温かい心のつながりがある状態を意味します。語源の「睦(むつ)」は「親しみ」「和らぎ」「調和」を表し、「睦月(むつき)」=人々が年始に親しみ合う月、という言葉にも通じます。🤝 地域連携の観点から「睦み合い」は、地域連携の根幹となる “相互理解と協働の姿勢” を示します。六会地区には33の自治会があり、それぞれが地域課題に取り組みながらも、連合会として一つの「むつあいの心」でつながることが大切なのです。具体的には:・災害時の助け合いの仕組みづくり・高齢者や子どもを地域で見守る体制・祭り、生活環境、社会福祉、防災、交通安全、防犯活動、地域学校連携などを通した 顔の見える関係これらはすべて「睦み合い」の実践であり、『共に支え合う地域力』の象徴です。🌸 地域親交の観点から「睦み合い」は、単なる行政的な連携ではなく、心の通う親しさを育てることを意味します。六会ふるさと祭りや年末のイルミネーション、コンサート発表など、地域行事で人々が語り合い、笑い合うことそのものが「睦み合い」の形です。そこには、世代を超えたつながり新旧住民の融合、「お互い様」という温かい文化が息づいているのです。🌈 総括:六会の名にこめられた理念「六会(むつあい)」という地名に、「睦み合い」の精神を重ねるとき、それは単なる偶然の語感ではなく、地域の未来像そのものを表します。“人がむつみ合い、まちが調和し、心が通い合う六会”この理念こそが、地域連携と親交の両輪を支える「むつあいの心」と言えるでしょう。そして『六会』の『六(ロク・リク)』は、覆(おお)いをした穴や高い土盛りをした場所を表す象形文字。神様を呼ぶための幕舎を表すともいわれています。やがて『高い』に関係なく数字の六を示すようになりました。このような漢字の用法を仮借(カシャ)といいます。六~九の漢字はもともと意味の違う漢字を借りて、数字を表すようになったものです。漢字の部首は『八』、意味は『六(ロク)』、『高い』です。『高い』の意味は『陸(リク)』に引き継がれているといわれています。繰り返しになりますが『坴(ロク)』は、高い土盛りをした場所を表す漢字。漢字の足し算では土+八(広がる)+土=坴(高い土盛りをした場所)です。漢字の部首は『土』、意味は『高い場所』、『丘』です。我が国では『坴』の漢字が単独で用いられることはありませんが、陸、睦の旁(つくり)として活躍しているのです。つまり、「六会」の「六」は数字の六と共に高い場所、丘の意味もあるのです。 その後、55年間、村政を維持・運営して来ましたが昭和17年(1942年)に六会村が藤沢市に合併され、六会地区の下上棚、円行、石川、今田、亀井野、西俣野となりました。昭和47年(1972年)に下土棚が長後地区に編入されました。昭和59年(1984年)には、石川東部区画整理事業が完了して天神町が誕生しました。そして平成元年(1989年)に今田、円行の大部分が湘南台に編入され、六会地区は、石川、天神町、亀井野、西俣野と今田、円行の一部となり現在に至っています。六会地区郷土ずくり推進会議が2023年に作った『六会のおはなし(六会のあゆみ・伝説・昔ばなし・文化)』その中で、『亀井野・西俣野・石川・円行・今田・下土棚のあゆみ』について『六会のおはなし(六会のあゆみ・伝説・昔ばなし・文化)』から転記いたします。下記の写真は、私の写真に変更させていただいたものもあります。①亀井野亀井野という地名は、この地に住んでいた源義経の四天王の1人、亀井六郎重清が不動王を祀って崇拝していたことから名付けられたという説と、地形が亀の甲形をしている丘と湿地帯の野原からなっているからという説と東側境界線が亀の甲形をしているからという説が言い伝えられています。江戸時代には深い井戸を掘る技術が確立し、亀井野の集落が発展し、その中心は雲昌寺前の八王子街道(滝山街道)沿いでした。横浜の金沢や六浦から運ばれてくる塩を売る「塩の市」が開かれ、継立場もおかれ、八王子街道の要地となりました。亀井野の南西に位置する地域は入会地の秣場(まぐさば・牛馬のエサとなる草刈場)として利用されていましたが、明治になって開拓が進み広大な農地ができ、通称亀井野新田と呼ばれています。明治以降、亀井野は六会の中心的な地域となり、六会小学校、六会中学校、六会郵便局、市役所の支所等が開設されました。特に昭和4年( 1929年)に小田急江ノ島線が開通した後は、多くの商店が六会駅(現六会日大前駅)の周りに集まってきました。昭和47年( 1972年)に始まった六会東部土地区画整理事業で、駅前広場の新設と住宅環境が整い住み良い地域となりました。雲昌寺曹洞宗光輝山雲昌寺建保年間(1213年~1219年)に鎌倉幕府二代執権 北条義時が唐より帰朝後、藤沢今田村の地に建立した瑞龍寺を起源とします。慶長元年(1596年)7月水害で罹災した後、鎌倉市植木の龍宝寺四世玖山宗順和尚を開山に迎え、現在地亀井野に移り寺号を曹洞宗光輝山雲昌寺と改めました。関東大震災で倒壊した後に、再建した本堂を昭和61年に増改築し、現在に至っています。藤沢市亀井野1457。②西俣野俣野は大庭御厨俣野郷と呼ばれ、俣野五郎景久の領地でした。大庭御厨というのは俣野五郎景久の曾祖父の鎌倉権五郎景政が伊勢神宮に土地を泰納して「御厨」の名を受けて、他の豪族の侵入を防いだと言われています。その後、現在藤沢市の西俣野と境川を挟んで現在横浜市の東俣野、上俣野にわかれました。俣野の名称は、川を挟んで両方に分かれた野原、股になった野原という地形から名付けられたという説と領主であった俣野五郎景久の名前から引用されたという説があります。西俣野には史跡が多く、小栗判官と照手姫の伝説が伝わっています。毎年1月16日と8月16日に花應院の住職による「小栗伝説・地獄変相十王図絵解き」が開催されています。昔の境川は曲がりくねっており、たびたび堤防が決壊して水田が水浸しとなり、深い淵ができました。そういう中で、1人の瞽女が淵に落ちて死んだり、1人の浪人が堤防を守るために人柱となりました。このような歴史を背景に、明治42年( 1909年)に「藤沢町・六会村・俣野村連合耕地整理事業」が始まりました。「蛇行河川改修工事」や「暗渠によるニ毛作可能な乾田工事」等が行われ、その活動は第ニ次世界大戦まで続きました。その結果、川と森に挟まれた肥沃な田園地帯となり、ハウス栽培が盛んとなりました。花應院。曹洞宗西嶺山 花應院。慶長9年(1604年)に開山は国境と開基は祖桂として創建された。 近くにあった閻魔堂(法王院 十王堂、浄土宗、常光寺末寺、武蔵国六浦金沢からの金沢道沿い。小栗判官の墓がある。天保11年間(1840年)に火災にあい閻魔大王像が運び込まれた。藤沢市西俣野866番地。③石川石川とは小石が多い底の浅い川という意味があり、この辺は古相模川が作った相模野礫(小石を多く含んだ土壌)の砂利が露出しています。昔は「伊志加波牟良」(いしかわむら)と名付けられていました。寛政10年(1798年)に「石河村」となり、安政6年(1851年)に現在の「石川」となりました。江戸時代は、旗本中根氏が明治になるまで約300年間支配していたと言われ、自性院がその菩提寺で、境内には墓所があります。自性院は、石川自性院龍見寺という浄土宗の寺です。浄土宗を開いた法然上人に帰依した石川禅門(ぜんもん)・渋谷七郎入道同遍がこの地に住んでいたことから「石川」と呼ばれるようになったという説もあります。小田原北条氏の時代に石川の半分を領した武士団が帰農して農地を開墾して収穫高を大幅に増加させました。その武士団はその後「石川六人衆」と呼ばれていました。「石川六人衆」とは、主に神奈川県藤沢市にかつて存在した戦国末期の有力な一族の集団を指します。この六人衆は、源義朝を祭神とする佐波神社を勧請したと伝えられており、入内嶋、西山、田代、伊沢、佐川、市川氏の名前が挙げられています。昭和35年(1960年)に策定された藤沢市北部工業開発計画に基づき、石川を中心に土地区画整理事業が進められました。桐原工業団地の開発、道路網の整備や宅地整備等が進められました。更に、石川東部土地区画整理事業では、日本大学のキャンパスと引地川の間の宅地化造成工事が施工され、天神町が誕生しました。区画整理事業に先立ち、遺跡の発掘が行われ「下の根遺跡」や「南鍛冶山遺跡」が発掘されました。「下の根遺跡」では、約1万年以上前の先土器時代の足跡が発見され、「南鍛冶山遺跡」では奈良時代~平安時代の「ムラ」が見つかり、竪穴式住居跡や鉄製品がたくさん出土しました。奈良・平安時代の十師器・須恵器「南鍛治山遺跡」④円行円行という地名は、南北朝時代(1336 ~ 1392年)に引地川沿いの平坦地で梅田と呼ばれる所に円行寺という寺があり、村民の信仰を集めていたことから寺の名前をとって「円行」と呼ばれるようになったと伝えられています。引地川の円行堰あたりは、しばしば決壊したため道が悪く「座頭転」という地名がありました。川沿いには各所に個人所有の水車を設置して、水田用の水を汲み上げていました。また、六会小学校前を流れる不動川は、昔は水量が多く、洗濯をしたり、野菜を洗ったりして、村人の生活と大きな係わりをもっていました。円行は農業を主に営む純農村地帯で、引地川を挟んで田畑が広がる緑の多い地域でした。しかし、水田は湿田が多くて泥沼のようでした。昭和30年(1955年)頃、余分な山からの湧き水を田の中に埋められた配水管を通して川流す暗渠排水工事が行われたことで、水はけの良い田に変りました。その後の土地区画整理事業により、急速に市街化が進み、平成元年(1989年)に大部分が湘南台に編入されました。円行公園。湘南台駅から引地川に向かって坂道を下りていくと、緑豊かな円行公園がみえてきます。遊び場としての要素だけでなく、斜面地形を利用した竹林、梅を楽しめる庭園的要素を取り入れたこの公園は、引地川沿いの桜並木と共に、季節に彩りを添えています。藤沢市湘南台3丁目6番。⑤今田豊臣秀吉が小田原北条氏を攻めた時に出した味方の軍勢の乱暴を禁止した制札があります。その中に「今田、亀井野」と書かれていたことから、この頃には今田村が存在していたようです。天保13年(1842年)に発刊された「新編相模国風土記稿」には、元々今田と亀井野は一村であった。分村して今田村になったと書かれていますが、その時期は不明です。現在、亀井野にある雲昌寺は建保年間( 1213年~ 1218年)に今田に創建され「瑞龍寺」と言われていました。慶長元年( 1596年)の水害でお堂が流されたために亀井野に移され「雲昌寺」と言われるようになりました。今田に創建されていた「瑞龍寺」は、現在の県立藤沢工科高等学校のテニスコートの裏の北側の境川沿いにあったとのことです。今田を流れる境川は河川改修が行われるまでしばしば決壊して人々を悩ませていましたが肥沃な土砂も運ばれて来ていたので、おいしい米が収穫できたという利点もあり、農業の盛んな地域でした。昭和35年( 1960年)に策定された藤沢市北部工業開発計画に基づき行われた土地区画整理により、水田は梨、ぶどう、栗の観光果樹園に変わる一方、急速に市街化が進み、平成元年(1189)に大部分が湘南台に編入されました。果樹園。県立境川遊水池公園近くの今飯橋から自転車道路に沿った場所にあります。藤沢市北部には昔から多くの梨園がありますが、最近ではブドウも特産。梨は幸水と豊水。ぶどうは地元で作出されたブドウ品種の藤稔を中心に栽培。⑥下土棚鎌倉時代、現在の下土棚、長後、高倉、上土棚、円行地域は渋谷庄司重国の支配下にありました。天正19年(1591年)、三河の国より徳川家康に従って来た竹尾伝九郎元成が地頭を命ぜられ、下土棚を支配するようになり、7代目の竹尾喜左衛門元貞まで続きました。善然寺にあるその墓碑の中に「相模国土棚郷」と書かれており、「土棚」という地名の最古のものです。下上棚の「土棚」という地名は、引地川の長年にわたる浸食作用で関東ローム層の赤土の断崖が数メートルになり、土の棚になったとする説と源氏と平氏の合戦の時、大庭景親と渋谷庄司重国が戦って、引地川の水を堰き止めたため、一帯が湖のようになり、水が引いた後、土砂が棚状に残った史実からとする説が伝えられています。善然寺では歴代の住職が子弟の学問の指導にあたっていました。文化5年(1808年)に善然寺31世弁誉上人の教えを受けた18人の筆子により「筆小塚」が建てられました。昭和19年( 1944年)に下土棚の西部に海軍横須賀通信学校藤沢分校が建てられ、多くの海軍兵士が駐留していました。戦後、跡地は旧地主に返還され、昭和36年( 1961年)には、その跡地に「いすゞ自動車(株)の藤沢工場」が建設されました。その後、昭和47年(1972年)に下土棚すべてが長後地区に編入されました。善然寺(ぜんねんじ)浄土宗。龍玉山西光院善然寺創建:寛元4年(1246年)と伝承されています。龍玉山西光院。開山は西光上人といわれています。本尊は阿弥陀如来。境内にある筆子塚5基は寛延4年(1751)から元治2年(1865)までの5代に渡る住職のための塚です。善然寺にできた寺子屋の生徒が、先生である住職に報いるために墓碑を建て供養したものです。(市指定重要史跡)このほかに下土棚を治めていた旗本竹尾氏の墓などがあります。藤沢市下土棚999そして、先輩の方々の大作「六会地区歴史年表」を転記して紹介いたします。今後も、六会に関する大切な歴史資料として、横書きでのデジタル化も必要と考え横書きにて転記させていただきました。この歴史年表は平成20年代~令和初期の・『六会地区郷土づくり推進会議 人・自然あふれるまちづくり部会』・『六会市民センター地域担当』の方々のご努力により作成されたものです。以下の参考資料・現地調査等によって作成されたとのことです。以下、この六会地区歴史年表を転記させていただきました。そして、その歴史を解りやすく理解するために、参考資料部に👈️(リンク) を貼り付けさせていただきました。👈️の青字の部分をクリックすると、リンクのURLが開くようになっています。★六会地区 歴史年表-1 年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料平安時代寛治 元年 1087 鎌倉権五郎景政は源義家に従い奥州の 後三年の役で活躍する永久 5年 1117 鎌倉権五郎景政、高座郡の私領を 「御厨」👈️とは、供祭の 開発し 伊勢神宮へ寄進(大庭御厨の成立) 魚介類、果物等を調達 その後、俣野郷大日堂建立(現在の御嶽神社) するところ 平治 元年 1159 平治の乱に敗れた源義朝の従者、渋谷金王丸 は東国に逃れ渋谷の荘(下土棚)に入ると 伝わる(平治物語) 治承 4年 1180 俣野五郎景久(鎌倉権五郎景政の曾孫) 「石橋山」👈️とは 大庭景親(俣野五郎景久の兄)石橋山で 小田原市の南部にある 源頼朝と戦う 養和 2年 1182 俣野五郎景久、木曽義仲と越中砥並山で 戦い敗走、続く篠原合戦で闘死(平家物語)★六会地区 歴史年表-2年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料鎌倉時代建久 3年 1192 源頼朝、鎌倉幕府👈️ を開く 1185年説 あり 6年 1195 大庭御厨、俣野郷大日堂に田畑寄進、 仏聖燈油に充てられる 俣野五郎景久、後尼の彼岸を聞かれ 三浦義澄興隆興行の儀執行 (御嶽山神札社) 承元 3年 1205 源実朝、俣野郷大日堂の修復を 北条義時に命ず建保 元年 1213 和田氏の乱が起こり、渋谷金王丸(下土棚)、 北条義時の軍に打たれる 6年 1218 光輝山(こうたくさん)瑞龍寺(雲昌寺の前進) 今田に創建される、開基は北条義時という 弘安 5年 1282 北条時宗「円覚寺」創建 👈️ 正中 2年 1325 遊行寺建立、開基は俣野郷地頭、 「開基」:寺を建立するため 俣野五郎影平( 鎌倉の征夷大将軍 に資金や土地を提供した人 守邦親王の執事) 「開山」:寺で最初に住職と 開山は呑海上人(遊行四世) なり、宗教的指導を行った人 嘉暦 2年 1327 呑海上人没す(63歳) 元弘 3年 1333 西光法師、下土棚の夏苅に善然寺を 創建する建武 3年 1336 湊川の戦い、楠木正成戦死 👈️ ・・・つづく・・・👈️

2025.11.10

コメント(1)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その134): ロンドン散策記・日本への帰路-3

北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)第3ターミナル(T3) の降機ゲート付近を写す。「阿里云全力支持中国企业出海」→【アリクラウド(阿里雲)は、中国企業の海外進出を全力で支援します。】 阿里云(アリクラウド / Alibaba Cloud) は、中国の大手IT企業アリババ・グループのクラウドコンピューティング部門。飛行機を降りてボーディングブリッジ(搭乗橋)を進み、入国審査(Immigration)・手荷物受取(Baggage Claim)・乗り継ぎ(Transfer) への通路に向かう青地に白文字の案内板には、「出口・行李提取・转机(Exit・Baggage Claim・Transfer)」 と書かれていた。北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)第3ターミナル(T3) のエスカレータを上がって。天井の赤い格子状ルーバーと、ガラス壁+赤い鉄骨構造がT3特有のデザインであり、特にT3-CコンコースからT3-E(国際線入国審査)へ向かう通路がここ。🔹標識の内容(原文・英訳・和訳)中国語表記 英語表記 日本語訳转机 Transfer 乗り継ぎ(トランジット)出口、行李提取 Exit, Baggage Claim 出口・手荷物受取所洗手间 Toilet トイレ外国人指纹自助留存 Fingerprint Self-collection 外国人指紋登録機(自動登録機)临时入境许可申请 Temporary Entry 一時入国許可申請(トランジットで Permit Application 一時入国する際に必要) 「入国審査(Immigration)」へ向かう長い移動通路(moving walkway zone)の様子を。ムービングウォーク(動く歩道) の上から入国審査(Immigration)方面へと進む。Transfer・乗り継ぎ(トランジット)審査を通過し進む。北京首都国際空港 第3ターミナル(T3)国際線到着ロビー付近に設けられた中国伝統建築風の庭園パビリオン(中庭式東屋)。T3の設計は「龍が天に昇る空港」をテーマとしており、このような伝統的な中華様式の装飾空間を、ハイテクな建築空間の中に融合させているのが特徴 と。🔹建築様式の特徴この構造は典型的な清朝様式の四阿(あずまや)で、以下の特徴が見られる と。 要素 特徴・意味屋根 青灰色の瓦屋根(歇山頂式、Xieshan Roof)。高貴な建築様式。柱・梁 朱塗りの円柱に彩色(藍・緑・金)を施した「彩画」装飾。天井 「斗拱(ときょう)」構造が装飾的に強調され、金彩と雲文様。揮毫(書額) 上部中央の黒地金文字「月潭华泽(Yuètán Huázé)」が掲げられ、 側面の対聯(ついれん)も金字で書かれています。周囲 岩石・樹木・人工水路などを配置し、「庭園と建築の調和」を演出。中央の扁額には、輝澄月日(huī chéng yuè rì)。これは直訳すると「月と太陽のように光り澄みわたる」という意味であり、清朗な光・明徳・調和の象徴であると。右柱には「天香低度金蠟暖」→【天上の香りが静かに漂い、金の蝋燭のあたたかな光が 柔らかく照らす。】 左柱には「玉殿遥看鳳飛」→【玉の殿堂を遠く望めば、鳳凰が舞い飛ぶ】すなわち【天の香りが柔らかに漂い、金の灯火が温かく輝く。 玉の殿堂を遠くに望めば、鳳凰が舞い昇る光景が見える。】と。空港という「国家の玄関」において、「明るく澄んだ光の中に温かい繁栄と和を祈る」という寓意が込められているのだと。「輝澄月日」扁額と対聯(天香低度金蠟暖/玉殿遥看鳳飛)を掲げた東屋を、少し離れた位置から斜め方向(右前方)に眺めた全景。ここは、国際線到着ロビー内の「中国庭園風休憩区」(通称:国風長廊 Guofeng Gallery)。第3ターミナル(T3)出発フロアに設置されている国際線出発案内モニター。日本・羽田への帰国便は12:45発 CA167 東京羽田。第3ターミナル(T3)国際出発エリア内の中央ホールにある噴水広場。・噴水の中心部は三層式で、上段の水柱が高く噴き上がり、下段には円形に整列した 小噴出口から紫色照明の水流が放射状に広がっています。・周囲を囲む熱帯植物(モンステラ、アグラオネマ、シダなど)が、人工照明下でも 「緑のオアシス」的な雰囲気をつくっています。・手前中央には説明板が設置されており、これはおそらく「首都空港文化展示 (Capital Airport Art & Culture)」シリーズの一部。 内容は噴水の設計コンセプトや、中国文化での「水」の象徴(富・調和・生命)について 触れているもの。解説プレート(案内板)「In October 1979, Yuan Yunsheng, a well-known contemporary painter, completedthe muralThe Water-Splashing Festival – A Hymn of Life for Terminal 1, Beijing Capital International Airport.Based on folklore, it mainly describes the grand scene of carnivals on the Water-Splashing Festival and reveals people's beautiful wishes for loving life, pursuingfreedom and yearning for happiness.In order to better narrow the boundary between art and society, and release the liveliness and vitality of art, Beijing Capital International Airport stereoscopically restores the mural content in a ratio of one to one. It interprets works in anotherform and pays tribute to the classics.This sculpture is one character from the original work of art.」 【1979年10月、現代中国の著名画家・袁运生(ユエン・ユンシェン) は、北京首都国際空港第1ターミナルのために壁画『潑水節—生命の頌歌(The Water-Splashing Festival – A Hymn of Life)』を完成させました。この作品は少数民族の伝承に基づき、潑水節(ポースイジエ、Water-Splashing Festival)の祝祭を題材として、人々の「生命を愛し、自由を求め、幸福を願う」美しい心情を描いています。北京首都国際空港では、芸術と社会との境界を取り払い、芸術の生命力と活力を広く伝えるために、この壁画の一部を原寸大の立体彫刻として再現し、古典的名作への敬意を表しています。※この彫刻は、元の壁画に登場する登場人物の一人を立体化したものです。】潑水節—生命の頌歌(The Water-Splashing Festival – A Hymn of Life)をネットから。有名なモニュメント 「I ❤️ Beijing」 の前景。このモニュメントは、北京空港の「都市アイデンティティと国際的歓迎の象徴」として設置されたもの。北京首都国際空港 第3ターミナル(T3)国際線出発ロビー中央エリアにある伝統建築様式の東屋「国風長廊(Guofeng Gallery)」の一棟を、正面からまっすぐに撮影。東屋「国風長廊(Guofeng Gallery)」の周囲を移動して。北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)第3ターミナル(T3)出発エリアの搭乗ゲート付近から見た駐機場(エプロン)の様子。T3Eコンコース(国際線側)のガラス張りの搭乗橋(ボーディングブリッジ)連絡通路から、滑走路南西方向に向かって撮影。第3ターミナル(T3)Eコンコースの国際線出発ゲート付近の待合ロビーを。第3ターミナル(T3E)国際線出発エリアの案内標識とフロアマップ。第3ターミナル(T3)エリアの管制塔(Air Traffic Control Tower)。・名称 北京首都国際空港 管制塔(Beijing Capital Airport ATC Tower)・位置 第3ターミナル(T3)西側滑走路(36R/18L)付近中央・完成年 2007年(T3の開業時)・高さ 約90メートル(地上27階建てに相当)・設計意匠 ノーマン・フォスター建築事務所(Foster + Partners)によるT3全体の デザインコンセプトの一部として設計・外観構造 鋼鉄とガラスで構成された有機的フォルム。 塔身は「花瓶(Vase)」または「竹の幹(Bamboo Stem)」を思わせるくびれ形。・機能 北京空港の全滑走路・誘導路を統合監視し、地上管制・離着陸管制を一元的に行う。北京首都国際空港 ・第3ターミナル(T3)の天井構造を見上げて。天井構造 : アルミニウム製の格子ルーバー(sun louver grid)によって構成。 金色と灰色のラインが幾何学的に交差しています。支柱(柱): 巨大な白色円錐柱(tapered concrete columns)。下から上に向かって 細くなる設計で、天井を軽やかに支える印象を与えています。 採光設計 : 天井の一部に配置されたトップライト(天窓)から自然光を導入。 昼間は人工照明をほとんど使わず、柔らかな拡散光が空間を包みます。色彩構成 : 金(黄)・赤・灰の組み合わせで、中国の伝統的配色「朱金灰」をモダンに再構成。 金は「富と吉祥」、赤は「生命と幸福」を象徴。この天井デザインは、ノーマン・フォスターによる設計思想「竹林を思わせる天井(A Forest of Light)」に基づいている と。T3の屋根は、全長3.25 km/総面積98万㎡という世界最大級の屋根構造の一つ。先ほど見上げた「天井構造」を今度は遠近軸(中央コンコースの縦軸方向)から見通したもの。支柱:白いテーパード円柱が規則的に配置され、構造的にも視覚的にもリズムを形成。 柱の間隔は約60m、1本あたりが「竹」の象徴。「パンダ・フォトフレーム像(Photo Frame Panda)」丸いフォルムのパンダが、インスタグラム風の「撮影フレーム」を持っている。下部にはSNSアイコン(ホーム・検索・ハート・カメラなど)が描かれており、観光写真を意識した現代的演出。滑走路と誘導路の見えるエプロンエリアを。北京首都国際空港 管制塔(Air Traffic Control Tower)🔹概要項目 内容名称 Beijing Capital International Airport ATC Tower(首都机场塔台)完成年 2008年(T3オープン時)高さ 約 97 m(地上から)設計 北京建築設計研究院 × Norman Foster(フォスター&パートナーズ)監修エリア内の 一貫設計役割 滑走路の離着陸誘導、地上走行の管理、気象観測連絡など航空交通の中枢。壁面パネル越しに、外の管制塔が映り込んでいる光景。第3ターミナル(T3)の象徴である航空交通管制塔(Air Traffic Control Tower)をクローズアップで捉えて。・形状 ― 「蓮のつぼみ」または「花瓶」型 塔身は下部が広く、中央がくびれ、 上部が再び開く優雅な流線形。この曲線は中国伝統の「蓮花瓶(れんかびょう)」をモチーフとしており、平安・調和・上昇を象徴します。搭乗便・中国国際航空(Air China、中国国际航空公司)の大型旅客機。Airbus A321-200型機。第3ターミナル(T3)の搭乗ゲート E20 に設置された出発案内表示(Gate Information Board)。搭乗ゲート E20航空会社 中国国際航空(Air China, 中国国际航空公司)便名 CA167行き先 東京・羽田(Tokyo Haneda)出発予定時刻 12:45現在時刻(撮影時) 11:42(June 10, 2025)気温情報(目的地) 23°C/20°C(Heavy rain:大雨)中国国際航空(Air China)の旅客機、奥には同空港のメイン管制塔(Air Traffic Control Tower)を再び。第3ターミナル(T3)Eコンコースの搭乗ゲートE20へ向かう通路から。駐機中の 中国国際航空(Air China, 中国国际航空公司)機・便名 :CA167便・出発地 :北京首都国際空港(PEK)・到着地 :東京・羽田空港(HND)・出発時刻:12:45・使用機材:Airbus A321CA167便に乗り込む。特徴的なフォルムの管制塔(Control Tower)が聳えていた。・高さ 約97メートル・構造 鋼鉄とガラスのハイブリッド構造・外観形状 下部が広がり、中央がくびれた「花瓶型」フォルム(中国の伝統陶磁“瓶”を象る)・機能 滑走路・誘導路・駐機場の航空交通管制(Air Traffic Control)ヨーロッパのエアバス社が製造する 中距離向け・単通路(ナローボディ)旅客機 の代表的モデル。✈️ 基本情報|Airbus A321-200(エアバスA321-200)製造会社: Airbus S.A.S.(フランス・トゥールーズ本社)機種分類: 単通路(ナローボディ)型旅客機シリーズ: A320ファミリー(A318 / A319 / A320 / A321)中で最大初飛行: 1993年運用開始: 1994年(ルフトハンザドイツ航空)Air Chinaへの導入: 1990年代後半から運用開始🧩 A321-200の構造的特徴全長: 約44.5 m(A320より約7 m長い)全幅: 約34.1 m全高: 約11.8 m胴体: A320を延長した設計。座席数を増やし、航続距離も延伸。客席数: (2クラス制) 約180〜200席(ビジネスクラス12席+エコノミー168席など)航続距離: 約4,000〜5,600 km(モデル・積載による)巡航速度: 約840 km/h主なエンジン: CFM56-5B または IAE V2500 シリーズ燃料タンク: A321-200では追加タンクを搭載可能(A321-100より長距離対応。そして定刻に北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)を出発し東京羽田空港へ。最初の機内食。久しぶりの白米を楽しむ。そして羽田空港に到着し、到着、入国審査の方向に進む。羽田空港(Tokyo International Airport/東京国際空港)第3ターミナル。雨で濡れたエプロン(駐機場)と、航空機への給油車や手荷物搬送車などの地上支援車両が見られたのであった。到着ゲートから入国審査(Immigration)や乗り継ぎエリアに向かう途中のエスカレーター手前。長い 動く歩道(moving walkway) が続くガラス張りの通路で、右側は白い壁、左側は全面ガラスの吹き抜け構造。床は赤と緑の模様が入ったカーペットで、これは第3ターミナルの到着・乗り継ぎ導線に共通するデザイン。外に見えたのが羽田空港第3ターミナルビル(旧・国際線ターミナル)。駐機中のJAL機が並ぶ、南側エプロン(滑走路A側)に面した位置。この場所は、羽田空港第3ターミナルの名所の一つである羽田空港第3ターミナル・国際線エリアの連絡通路(サテライト⇔本館)で、動く歩道から外を望む。外のJAL機と連続する広告照明が織りなす、美しい構図。・デザイン意図 北京の伝統文化(壺・蓮)とハイテク空港の未来性の融合Airbus A321-200。中央に見えるのは、羽田空港の管制塔(Control Tower)。これは羽田空港の第二管制塔(現・主管制塔)で、2010年に供用開始された高さ約116メートルの構造物。現在は羽田空港全体(第1〜第3ターミナルおよび滑走路A〜D)を統括。搭乗口番号「140」が見えた。これは第3ターミナル(国際線)サテライト側ゲートの一部。写真中央には動く歩道(moving walkway)が2本並行して設置されており、左右に人々が移動中。「日本へ帰ってきた瞬間」—長旅を終えて入国審査に向かう、羽田空港ならではの“帰国動線”の一場面なのであった。そして1.検疫→2.入国審査→3.手荷物受取り→4.動物検疫・植物検疫→5.税関検査→6到着ロビー へと。入国審査(Immigration)。3.手荷物受取り私は、ロンドン・ヒースロー空港にて荷物が行方不明・「ロストバゲージ」になったため、ここ、 baggage carousel(バゲージ キャロセル)に出て来ることを期待して待ったが、荷物には再会できなかった。そして荷物引取所(バゲージクレイム)に向かい、荷物がヒースロー空港で行方不明になったこと、その経緯を、女性担当官に説明し、クレームタグ(預けた際にもらったタグの半券)と航空券を渡す。クレームタグ。そして女性係員が「手荷物紛失証明書(PIR)」に私からの情報を書き込んでくれた。・氏名、住所、連絡先・搭乗便名、日付・手荷物の特徴(色・形・ブランド・サイズ・タグ番号) また、トランクのKEY番号、ベルトのKEY番号を知らせ、ハードKEYを手渡した。・不具合の内容(紛失・遅延・破損 など)「手荷物紛失証明書(PIR:Property Irregularity Report)」は、航空会社が預かった手荷物が目的地で見つからない、破損している、または遅れて届いた場合に発行される公式なトラブル報告書。PIRは、航空会社またはその地上取扱会社(ハンドリングエージェント)が、手荷物に関する不具合(Irregularity)を正式に記録する書類。これは「手荷物が紛失・遅延・破損した」という事実を証明する重要な書類であり、後の捜索・補償・保険請求の基礎資料となるのであった。・さらに係員から、荷物の捜索情報は、スマホに連絡をもらえる。・荷物が発見された場合は、自宅まで無料送付する。 しかし、荷物の中に禁止物が入っていたことが判明したら、その品物は回収されたのち、 羽田空港から自宅までの運送費は着払いになると。そして手続きを完了し、係員の方が税関窓口まで同行してくれて、税関職員に事情を説明してくれて、税関を通過したのであった。そして、バスにて横浜駅・Yキャットへ。そしてJR東海道線、小田急線を利用して帰宅したのであった。そして帰宅後の次の日に、我がトランクはヒースロー空港にあり、北京空港に送付されると。そしてその2日後に北京空港から羽田空港への移動中であるとの連絡をいただいたのであった。そして私が帰宅してから5日後に、遅れて我が荷物も無料で帰宅したのであった。内部を確認したが、全てが無事に、破損等もなく帰宅したのであった。わがトランクは何処を彷徨っていたのかは依然として不明なのであるが・・・やれやれ!!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アイルランド8日間、ロンドン4日間、高校時代の親友4人、合計≒300歳での旅であった。アイルランド・緑と石の国——どこまでも広がる牧草地と石垣の風景に、時間の流れの穏やかさを感じた。・人の温かさ——道を尋ねても、店に入っても、どこか親しみのこもった笑顔と会話が印象的。・修道院や教会の静謐 Kylemore AbbeyやCong Abbeyなど、廃墟や修道院に漂う静けさが心に残る。・歴史が息づく街並み AthloneやGalwayの街角では、中世から続く建物と現代の暮らしが自然に共存していた。・音楽と酒場文化 パブで流れるアイリッシュ音楽と人々の歌声に、土地の誇りと人生の楽しさを感じた。・自然の雄大さ ConnemaraやKillarneyの湖水地方の眺望は、まさに「神に守られた緑の楽園」。・ステンドグラスと芸術性 教会や博物館で見た彩色ガラスの美しさに、信仰と美の融合を感じた。・交通と気候の印象 雨と霧が交互に訪れ、風景の色合いを刻々と変える「変わりやすい天気」も旅の一部として 楽しめたのであった。日本との時差 -9時間フライト時間 約15~16時間公用語 英語・ゲール語通貨 ユーロアイルランド。アイルランドはEUの一部であり、協力関係を築きながら、欧州全体の自由な移動を可能にするシェンゲン協定には参加せず、独自の国境管理を維持。アイルランド国旗。北海道との広さの比較。緯度の比較。ダブリン:53.43°N宗谷岬 :45.52°Nダブリン~宗谷岬 距離差 :850km北アイルランド特有の石碑である ハイクロス(High Cross)、別名 ケルト十字(Celtic Cross)。モハー断崖。海上の岩柱 ブリーナン・モア(Branaunmore)。カイルモア・アビー(Kylemore Abbey)。ハーフペニー橋(Ha’penny Bridge)。THE TEMPLE BAR。名門大学 トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)。ダブリン城。ロンドン・歴史と現代が共存する都市 セント・ポール大聖堂からタワー・ブリッジまで歩くと、過去と現在が交錯する時間の旅のよう。・テムズ川の流れ ゆったりとした川の流れが、ロンドンの壮大な歴史を静かに語っているようだった。・建築の多様性 古典的な石造建築と近代的なガラスの高層ビルが見事に共存している。・象徴的なランドマーク ロンドン・アイ、ウェストミンスター宮殿、タワー・オブ・ロンドンなど、どこを見ても 「物語の舞台」。・街歩きの楽しさ 橋を渡るごとに風景が変わり、歩くことそのものが「観光」になる街。・芸術と知性の香り 博物館やギャラリーの無料公開、街角の彫像や記念碑にも文化の厚みを感じた。・夜景の美しさ ライトアップされた橋や建物が川面に映り、幻想的な光景をつくり出していた。・多国籍都市のエネルギー 人々の多様な言語と文化が混ざり合い、世界都市の鼓動を肌で感じた のであった。イギリス国旗。 ビッグ・ベン、ウェストミンスター橋。 ロンドン・アイ。タワー・ブリッジ。ロンドン塔。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)。ケンジントン宮殿(Kensington Palace) と、その前庭に立つ ヴィクトリア女王像(Statue of Queen Victoria)。 Lost Luggag!! 無事に我が家に戻ったトランク(右)。 ・・・もどる・・・

2025.11.09

コメント(1)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その133): ロンドン散策記・日本への帰路-2

この日は8時過ぎに起床。Hilton London Heathrow Airport Terminal 5(ヒルトン ロンドン ヒースロー エアポート ターミナル 5)の我が部屋の洗面所。・鏡の背面にLEDイルミネーションが組み込まれており、ピンク〜紫のグラデーション光が空間を 幻想的に演出。・照明はおそらく調光式(色温度変更可能タイプ)で、ムードや時間帯に応じて変更できる仕様。・ミラー右側に円形の拡大ミラー(メイク用ライト付き)も設置されており、海外高級ホテルでは 定番の設備壁掛け式トイレ(Floating Toilet)・床から浮かせた「ウォールハンギングタイプ」で、ヨーロッパの高級ホテルによく見られる形式。・床掃除がしやすく、見た目にも軽やかで空間を広く見せる効果があります。・背後の壁に埋め込み型の水洗ボタン(フラッシュプレート)が設置され、機能的でミニマルな デザイン。・洗面カウンター背面にも、同じくピンク色のイルミネーションパネルが走っていた。浴槽(バスタブ)兼シャワーブース。・長方形の洋式バスタブで、シャワー兼用タイプ。・浴槽縁の高さが低めで、入りやすい設計です。・英国のホテルではシャワーブースのみの場合も多い中、ヒルトンT5は全室バスタブ付き (上級仕様)なのが特徴。Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 の客室に備え付けられた 多国対応電源パネル(ユニバーサル・アウトレットボード)。① イギリス式コンセント(Type G) ・差込口が「三角形配置(3ピン)」のUK規格。 ・電圧は AC 220〜240V / 50Hz。 ・上部にある2つのスイッチは、それぞれの差込口の電源ON/OFFを独立して制御する安全設計。 (イギリスでは「差しっぱなし防止」や「感電防止」のため、スイッチ付きが一般的)② ユニバーサルタイプ(中央) ・上部の小さな穴が「安全シャッター解除用」で、ほとんどのプラグ形状(A・C・Iなど)を 差し込めます。 ・ただし、変圧機能はありません。日本(100V)対応機器を使う場合は、電圧対応を確認する 必要があります。③ アメリカ式コンセント(Type A/B) ・平行2ピン+アース穴付きタイプ。 ・北米・日本のプラグをそのまま差し込めますが、電圧は240Vなので注意が必要。 → スマートフォン充電器・ノートPCのACアダプタのように「100–240V対応」なら問題なく 使用可能。④ LANポート(右端) ・有線インターネット接続用RJ45ポート。 ・Wi-Fiが利用できない場合や高速通信を求めるビジネス客向けに設置。 ・現在は多くの宿泊者がWi-Fiを利用するため、ややサブ的存在になっている。Hilton Honors(ヒルトン・オナーズ)会員プログラムの案内カード。ルームキー・ホルダー(カードケース)。「JOIN TODAY AND GET MORE BENEFITS THAN EVER BEFORE.Hilton Honors benefits include:・Best Price・Free Wi-Fi・Choose Your Room・Digital Check-InDownload the award-winning Hilton Honors app to access even more benefits.」 【今すぐ入会して、これまで以上の特典を。Hilton Honors会員になると、以下の特典が受けられます:・ベストプライス保証・無料Wi-Fi(スタンダード)・部屋を事前に選択可能・デジタルチェックイン対応さらにHilton Honorsアプリを使えば、より多くの特典を利用できます。】・Room Number: 266・Check-Out Date: 10/06/25(2025年6月10日)「The Gallery」レストランで朝食を。ロビーエリア(Reception / Lobby Lounge)。1. 中央の円形レセプションカウンター ・写真中央に見える白い円形のカウンターが、メイン・レセプション(チェックインデスク)。 ・柔らかなカーブを描く造形で、ヒルトンT5のインテリアテーマである 「流線と光の調和(flow & light)」 を象徴。 ・台座部分は黒い大理石調で、上面はマットな白。 滑らかな質感が落ち着いた高級感を演出。2. ロビー空間のレイアウト ・写真右手前には階段があり、上階のレストランやバーラウンジへつながっていた。 上階には照明が吊るされた回廊(メザニンフロア)が。 ・左奥にはラウンジスペースが広がり、ソファ席と電子掲示板(フライト情報表示モニター)も 設置。 空港ホテルらしく、出発情報をリアルタイムで確認できる仕様。 ・天井は吹き抜け構造で、自然光と照明のバランスが美しい開放的な空間。ホテルの外へ。銘板「Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 」。建物の中央を見上げて。1.建物の様式 ・外壁は赤褐色のレンガ造り(Brickwork)で、英国建築の伝統的意匠を反映。 ・白い帯状のストライプ(水平装飾モールディング)が階層を区切っており、 全体に整った安定感。 ・上階の三角形屋根部には「Hilton」の青いロゴサインが掲げられ、シンボル的存在。2.エントランス・キャノピー(車寄せ屋根) ・玄関前には大きなキャノピー(雨避けの庇)が張り出し、車での送迎時に雨風を防ぐ構造。 ・天井には小型の埋め込み照明が多数配置され、夜間には柔らかく光る設計。 ・支柱は黒いスチール製で細身、モダンな印象に仕上げられていた。3.窓の配置 ・窓は上下で規則正しく配置され、外観にリズムを生み出していた。 ・1階部分(地上階)はガラス面積が広く、内部ロビーの自然光を取り込む設計。 ・上層階の客室窓は二重ガラスで防音・断熱性を確保。空港近接ホテルならではの構造 と。Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 の建物を、正面玄関側からやや斜めに見上げて。1.窓の構成 ・1階部分(地上階)は大きなガラスウィンドウで、ロビー・レストラン・会議室エリア。 ・2階以上は宿泊客室フロアで、均等配置の矩形窓が整然と並ぶ。 ・ガラスは反射率の高いティント加工(淡いグリーン色)で、外光を取り込みつつ プライバシーを守る設計。2.アーケード(庇下の回廊) ・地上階の柱列に沿ってアーケード(屋根付き通路)が設けられていた。 ・雨天でも玄関から車寄せ・エントランスへスムーズに移動できるように設計。 ・柱と梁の白色ストーンが、レンガ壁と美しいコントラストを。上空には、ヒースロー空港(Heathrow Airport)上空を飛行する旅客機の姿が。 ・ヒースロー空港は南北2本の滑走路(09L/27R、09R/27L)を持ち、 西風時には東から西へ着陸する運用(27方向運用)が一般的 と。 ・空港への最終進入(Final Approach)前、もしくは離陸直後(Climb-out)のいずれか。 ・エアバスA320シリーズまたはボーイング737シリーズクラスの中型機か?空港送迎用の車寄せ(ポートコシェール)と、赤レンガの建物ファサードを。・外壁は赤褐色レンガと白いストーン帯で構成されたブリティッシュ・モダン様式 (British Contemporary Brick Style)。そして、12:00過ぎに空港への送迎バスが到着。Bath」Rdを進み、M25を渡る。M25 モーターウェイ (M25 motorway) またはロンドン・オービタル (London Orbital) は、イギリスおよびイングランドの首都ロンドン(グレーター・ロンドン)の周囲を繋ぐ総延長117-マイル (188 km)の環状高速道路。Northern Perimeter Road West(ノーザン・ペリメータ・ロード・ウェスト)を進む。Northern Perimeter Rd W沿いの巨大な駐車場。Heathrow Fire Station(ヒースロー空港消防署) の入口付近。中央奥に見える赤レンガの高い塔は、ヒースロー消防署(Heathrow Fire Station)の訓練塔(drill tower)。左手下に見えたのが、ヒースロー空港(London Heathrow Airport)近くの道路沿いに設置されているエミレーツ航空(Emirates)A380模型ディスプレイ。空港アクセス道路(Bath Road, A4)沿いにあり、ヒースローを代表するランドマーク広告オブジェクトのひとつ。Emirates Airbus A380。このモニュメントは、ヒースロー空港ターミナル5へのアクセス道路(A4 Bath Road)沿いにあり、Hatton Cross(ハットン・クロス)交差点付近。エミレーツ航空が支援する「United for Wildlife」キャンペーンの一環で、絶滅危惧種の密猟・密輸防止を訴える国際的プロジェクト。機体に描かれている動物たち(ゾウ、ライオン、ゴリラ、サイ、ヒョウなど)は、“空の旅を通じて地球の野生を守る”というメッセージを象徴しているのだ と。旧ヒースロー空港管制塔(Old Heathrow Control Tower)か?・駐車場エリア(Terminal 2 & 3 Short Stay Car Park)のそばに位置。・建設時期:1950年代後半・使用期間:1950年代後半〜2007年ごろまで、約半世紀にわたり空港の主要管制塔として機能。・かつては滑走路04/22(現在は閉鎖)や北滑走路を監視する位置にあり、 ヒースローの空港運用を統括していた。「ターミナル前車寄せエリア(Terminal Drop-Off Zone)」の有料化案内標識。£6 Terminal Drop-Off Charge(ターミナル前車寄せ料金:1回あたり6ポンド)と。「第2ターミナル」方面へ。The Queen’s Terminal として知られる、2014年に全面改築された新ターミナル。この建物は、ロンドン・ヒースロー空港(London Heathrow Airport)第2ターミナル(Terminal 2 – The Queen’s Terminal)のすぐそばに建つHilton Garden Inn London Heathrow Terminal 2 and 3(ヒルトン・ガーデン・イン・ロンドン・ヒースロー・ターミナル2&3)。ボイラーハウス(boiler house)/プラント施設(utility plant)の一部を見上げて。上部に2本の太い円筒形煙突(chimneys / exhaust stacks)が。第5ターミナル(Terminal 5) 前の車寄せ(Departures Forecourt / Drop-Off Area)を。・背景に見える建物の屋根は、ヒースロー第5ターミナル(Terminal 5 Main Building)の 特徴的な「ゆるやかな曲線屋根(wave-form roof)」です。・これは建築家リチャード・ロジャース(Richard Rogers)による設計。Terminal 5 Arrivals Forecourt(ヒースロー第5ターミナル 到着階車寄せエリア)に到着。そしてAIR CHINAカウンターでチェックイン。しかし、我が荷物は依然として行方不明との返事。日本に帰国したら、羽田空港で「荷物紛失証明書:PIR」を書いて提出しろ!!と責任転嫁、逃げの 返事ばかり!!私の英会話力では、これ以上の交渉は難しいと判断し、羽田空港で日本語でしっかりと!!を決断したのであった。そして、この日のCA(中国国際航空)の代替便は予定時刻の16:00に離陸し、北京空港へと向かう。飛行機の座席モニターに表示されたフライトマップ(機内航路画面)を追う。大きく旋回。北海に向かって。大雅茅斯(Great Yarmouth)上空から北海へ。グレート・ヤーマスはイギリスのノーフォーク州にある海岸沿いの町で、ノリッジの東20マイル(30km)に位置。 グレート・ヤーマスは1760年から海辺のリゾート地として栄えて来た と。オランダ北部(Netherlands, northern region)の地図で、機体は「デン・ヘルダー(Den Helder)」の北東方向から「リーワルデン(Leeuwarden)」方向に向けて飛行中。見えた浅瀬と島々は、ワッデン海(Wadden Sea)と西フリースラント諸島(West Frisian Islands)。飛行機の進行方向右側(南側)には:・IJsselmeer(アイセル湖):オランダ最大の淡水湖。 堤防「アフスライトダイク(Afsluitdijk)」でワッデン海と分離。・Afsluitdijk(アフスライトダイク):全長約32kmの堤防。左上のDen Helder付近から東に 細長く伸びる線として見えることも。これらは人工干拓によって生まれたオランダの象徴的な景観なのであった。全長約32kmの堤防のAfsluitdijk(アフスライトダイク)をネットから。ドイツ・Flensburg(フレンスブルク)上空。離陸後1時間15分。デンマーク・Roskilde(ロスキレ)上空。そして最初の機内食。スウェーデン・Malmo(マルメー)上空。エストニア・ESTONIA上空。フィンランド・FINLAND上空へ。2回目の食事。そして爆睡。離陸後9時間、北京首都国際空港(BCIA)に向けて。モンゴル・Ulaanbaatar(ウランバートル)上空。この日の飛行ルートをネットから。北京首都国際空港(BCIA)に向けて降下開始。この日の機体はB777-300ER。飛行時間・約9時間50分で北京首都国際空港(BCIA)に到着したのであった。機窓から北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport / 北京首都国际机场)の第3ターミナル(Terminal 3)を。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.08

コメント(0)

-

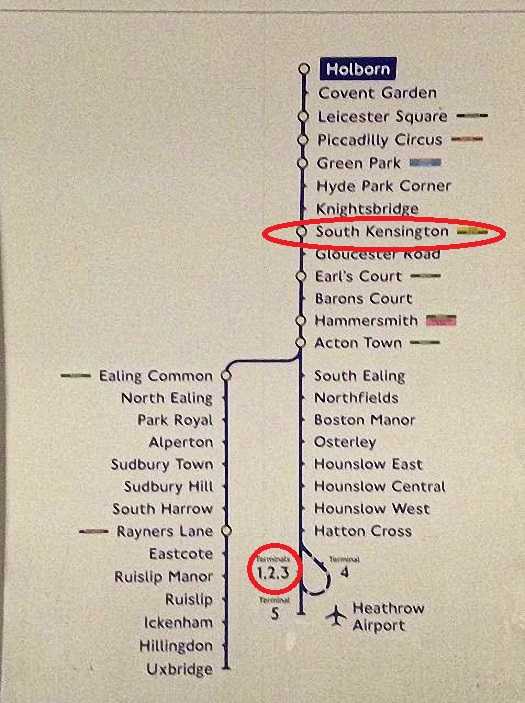

アイルランド・ロンドンへの旅(その132): ロンドン散策記・日本への帰路-1

Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館まで戻り待ち合わせ場所の博物館のクロークに到着。時間は15:45。トランクを受け取り、地下鉄サウスケンジントン駅から Piccadilly Line・ピカデリー線にてヒースロー空港に向かう。地下鉄サウスケンジントン駅は博物館、美術館の多いロンドンでも指折りの博物館であるロンドン自然史博物館とヴィクトリア&アルバート博物館の最寄り駅。Piccadilly Lineの路線図。SOUTH KENSINGTON駅。Piccadilly Lineの車両が到着し乗車。そしてHeathrow Airport・ロンドン・ヒースロー空港駅に到着し、第2ターミナルを目指す。ヒースロー空港ターミナル2の正式名称はThe Queen’s Terminal(ザ クィーンズターミナル)。ヒースロー空港と女王エリザベス2世の長年の結びつきに敬意を表し、「The Queen’s Terminal」と称されることになったと。2014年6月にオープン。スターアライアンス加盟の航空会社が中心となるターミナルである。T2以外のターミナルでは、スターアライアンスの航空会社は乗り入れしていない。ロンドン・ヒースロー空港(London Heathrow Airport)第2ターミナル「The Queen’s Terminal」の館内マップ(出発エリア)。主に出発客向けの構造を示しており、上階(Departures upper level)と下階(Departures lower level)の2層に分かれていた。全体構成ターミナル名称:Terminal 2 – The Queen’s Terminalゲート範囲:B28–B49(サテライト棟「T2B」へは地下通路“via subway”経由)フロア構造:Upper Level(上階):チェックイン、手荷物預け、セキュリティゲートLower Level(下階):免税店・飲食・搭乗ゲートへのアクセス✈️上階(Departures upper level) ・中央部に「You are here」の表示(現在地)があり、その先が Security(保安検査場)。 ・左側(West Wing): ・チェックインゾーンA〜D(スターアライアンス系航空会社) ・店舗例:WHSmith, Caffè Nero など ・右側(East Wing): ・チェックインゾーンE〜H ・店舗例:Pret A Manger, Travelex, Heathrow Family Lounge ・セキュリティ通過後、下階へエスカレーター・階段で降り、出国エリア(免税・搭乗口)へ 移動。🛍 下階(Departures lower level) ・出国後の主要なショッピング・飲食エリア。紫色ゾーンが店舗区域を示す。 ・ Shopping(買い物)、 Food and Drink(飲食)、Services(サービス)🚇 移動ルート ・Gates B28–B49 へは「T2B via subway」からアクセス(自動歩道付きの地下通路で 約5〜10分)。 ・保安検査後、案内標識に従って進むと「Flight Connections」や「T2B」分岐があった。別便で帰国する旅友Yさんと別れる。出発案内板。チェックイン、 Security(保安検査場)を通過し出国手続きも完了。帰路の利用便は中国国際航空・北京でトランジットし羽田空港へ。搭乗ゲートはB31。案内板に従って進む。ヒースローはハブ空港としての機能も大きいため、「ロンドン体験が空港内だけになる人も結構多い」と。そんな背景もあり、T2にはロンドンの街中にある、ありとあらゆるジャンルの店が揃っていた。建物内にはショップ33軒とレストランなどの飲食施設17軒が入っているとネットから。有名百貨店・ハロッズ。有名百貨店ハロッズはもとより、日本人に人気の英国雑貨キャスキッドソンが出店。有名ブランドのブティックも軒を連ねており、バーバリーやポールスミスなど英国を代表するブランドはもちろん、さらにT2には、百貨店ジョン・ルイスが空港内初出店。ロンドンをモチーフとしたグッズの他、アイルランドのデザイナー、オーラ・カイリの各種アイテムを揃えたコーナーもあった。スマイソン(Smythson)は、ロンドンに拠点を置く英国の文房具、革小物、日記帳、ファッション製品の製造販売店。百貨店John Lewis・ジョン・ルイス。NATURALLY FIRST FOOD店・LEON(レオン)。搭乗口B31はターミナル2Bの最奥の搭乗口◯。B31,B32の案内板。そして15分ほど歩いて搭乗口B31に漸く到着。多くの乗客の姿が。ほとんどが中国人のようであった。予約便は20:25発、中国国際航空(CA)・CA938+TP8328 の共同運航便。TP8328はTAPポルトガル航空(英語: TAP Air Portugal)。搭乗開始時間を待っていると、放送で機体に「技術的トラブル」があり修理中の為、出発が遅延すると。待つこと2時間以上、ひたすら搭乗開始の放送を待ったが・・・・・。これが登乗予定便であったが。途中、技術員が懸命に対応中であるのでもう少し待って欲しいとの放送が繰り返された。しかし、その後突然に「フライトは機体故障によりキャンセル」との放送。 乗客の中国人が騒ぎ出して放送の聞き取りが困難に。席を離れて係員の近くまで行くと、代替便の時間は現在調整中であるが、明日の午後の便となるであろうと。引き返して、入国手続を再度行い、手荷物受取所( Baggage reclaim)でトランクを回収して欲しい。ホテル、移動バスは現在調整中であると何とか理解した。Arrivals、Baggage Reclaimの案内に従い引き返す。入国手続きを行い手荷物受取所( Baggage reclaim)に到着。漸く、荷物が出てきたが私のトランクがななかな出てこない!!そして私他3名?のトランクが「ロストバゲージ」!!よって、他人が持って行ってしまったのではなさそうと理解はしたが。ネットから。預け荷物の半券(控え)&航空券を持ち係員のところへ。別の係員の所に連れて行かれ、カタコトの英語を駆使して事情を説明。・My baggage didn't come out!!・I am looking for my suitcase, but it is missing!! This is my claim tag!!・Could you find out where is my baggage?・My baggage nummber is “○○・・・○◯” .・How long will it take to receive my baggage?!・???????????????????・ロストバゲージ対応のカウンターへは連れていかれずに。・トランクの形状、色、材質、荷物の中身等を説明。 トランクはスマホで写真を撮っていたので写真で説明できたのであった。・トランクに入れてはいけないものは入っていないことを強調。 整髪用スプレーが入っているが、小型・100cc以下であり問題ないはずと。★明日までに探しておくので、明日の再チェックイン時に再度同じ説明をしろと!!★ホテルへの移動バス内で乗客が待っているから、早く戻って乗れと!! やむなく、この日は諦めて、別の係員にバスへと連れて行かれたのであった。ビジネスクラスの乗客が乗り込んだバスに連れて行かれる。・宿泊ホテルはバスで10分ほどの Hilton London Heathrow Airport Terminal 5・ヒルトン ロンドン ヒースロー エアポート ターミナル 5 と。・四つ星★★★★のホテル。・代替便は明日16:00発 と。・ホテルから空港への送迎バスは12:00に出発すると。・夜食が欲しい方は、部屋へのルームサービスが無料で利用可能と。・その他にもいろいろと言っていたが、聴くのも疲れて・・・???そしてホテルに到着。6階にあったツインの部屋に転がり込む。夜食も取らずに、シャワーだけ浴び、着替えも出来ず、疲れもあって爆睡したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.07

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2

【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクAlbert Memorial・アルバート記念碑を後にして、Kensington Gardens(ケンジントン・ガーデンズ)を歩き、Kensington Palace(ケンジントン宮殿)方向に進む。写真の並木は、ハート形の鋸歯のある葉・こんもりした樹形から見てリンデン(ボダイジュ/lime tree)、とくに セイヨウボダイジュ(Tilia × europaea, common lime)の並木であっただろう。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)が右手斜め前方に現れた。ケンジントン・ガーデンズの中にある赤レンガの宮殿で、17〜18世紀にかけてクリストファー・レンらが増改築しました。かつてウィリアム3世&メアリー2世、ジョージ1世・2世、そしてヴィクトリア女王が幼少期を過ごした王宮として知られ、現在は公開エリア(ステート・アパートメントや企画展)と王室関係者の居住・事務スペースが同居しています。宮殿の外壁の一部が保守工事用の足場とシートで覆われ、手前にはケンジントン・ガーデンズの草地(ワイルドフラワー・メドウ)が広がっていた。見えている翼は宮殿本体の外観の一部で、見学者が入る公開エリアはこの建物群の反対側の入口側から入場するのだと。この案内板は ケンジントン宮殿(Kensington Palace) のウェルカムボード。「WELCOME TOKENSINGTON PALACEPublic palace Family homeWelcome to Kensington Palace, hometo Britain's young royals for 300 yearsDISCOVER300 years of Royal HistoryTake a glimpse into the private lives of the Stuartmonarchs, the glittering court of the Georgiansand Queen Victoria's extraordinary childhood.EXPLOREThe palace is open all yearTravel back in time and walk in the footsteps ofkings, queens and courtiers discovering historywhere it happened.ENJOYThe taste of luxuryRelax with coffee in our café or afternoon teain beautiful surroundings and treat yourselfto an exclusive souvenir from our gift shop.Entry ticket not requiredSummer: 10:00 to 18:00Winter: 10:00 to 16:00(last admission 1 hour before closing)Please check website for detailsHISTORIC ROYAL PALACESWe are a team of people who love and look after six of themost wonderful palacesin the world. We create space for spirits to stir and be stirred. We want everyone tofeel welcome and accepted. We tell stories about the monarchs you know, and thelives you don’t. We let people explore and we set minds racing.We are a charity, andyour support gives the palaces a future, for everyone.To find outmore visithrp.org.ukSPACE TO STIR AND BE STIRREDTOWER OF LONDON . HAMPTON COURT PALACE . BANQUETING HOUSEKENSINGTON PALACE . KEW PALACE . HILLSBOROUGH CASTLE AND GARDENS」【ケンジントン宮殿へようこそ公共の宮殿、家族の住まいケンジントン宮殿へようこそ。ここは、イギリスの若い王族たちが300年間暮らしてきた住まいです。DISCOVER(発見)300年の王室の歴史スチュアート王朝の私生活、ジョージ王朝のきらびやかな宮廷、そしてヴィクトリア女王の特別な幼少期を垣間見ることができます。EXPLORE(探検)宮殿は一年中公開されています時をさかのぼり、王や女王、廷臣たちが歩んだ足跡をたどりながら、歴史が実際に起こった場所を探索できます。ENJOY(楽しむ)贅沢なひとときをカフェでコーヒーやアフタヌーンティーを楽しみ、美しい環境の中でくつろぎながら、ギフトショップで限定のお土産をどうぞ。※入場券は不要です。開館時間夏季:10:00~18:00冬季:10:00~16:00(最終入場は閉館の1時間前まで)詳細は公式サイトをご確認ください。HISTORIC ROYAL PALACESヒストリック・ロイヤル・パレス私たちは、世界で最も素晴らしい宮殿のうち六つを愛し、守り、世話をしているチームです。心が動き、また心を揺り動かされる場をつくります。誰もが歓迎され、受け入れられていると感じられることを願っています。皆さんが知っている君主たちの物語も、あまり知られていない人生の物語も語ります。人々が自由に探検できるようにし、想像力をかき立てます。私たちは慈善団体であり、皆さまのご支援が、すべての人のために宮殿の未来を支えます。詳しくは hrp.org.uk へ。心を揺さぶり、また揺さぶられる場所ロンドン塔 ・ ハンプトン・コート宮殿 ・ バンケット・ハウケンジントン宮殿 ・ キュー宮殿 ・ ヒルズボロー城と庭園・ロンドン塔】 ケンジントン宮殿(Kensington Palace) の正面中央に見えるのは ウィリアム3世(William III, 1650–1702) の銅像。・ウィリアム3世とその妃メアリー2世が、もともと「ノッティンガム伯の邸宅」であったこの建物を購入し、1690年代に「ケンジントン宮殿」として拡張しました。・彼らの時代以降、ケンジントン宮殿はイギリス王室の重要な居所となり、ヴィクトリア女王もここで生まれ育ちました。背景の赤レンガ造の建物は、クリストファー・レン卿の設計による増築部分で、シンプルながら王室の威厳を感じさせる「オランダ風クラシック様式」の外観。ウィリアム3世(William III, 1650–1702)・オレンジ公としても知られる。・1689年にイングランド王位に即位し、妻メアリー2世(Mary II)と共同統治。・いわゆる「名誉革命(Glorious Revolution, 1688)」を経て王位につき、立憲君主制の 基盤を築いた。・彼の治世は、イングランド銀行の設立や議会政治の強化など、近代的国家体制の形成に 大きな影響を与えた。」 台座の銘文(碑文)「WILLIAM IIIOF ORANGEKING OF GREAT BRITAINAND IRELAND 1689–1702PRESENTED BY WILLIAM IIGERMAN EMPEROR ANDKING OF PRUSSIA TOKING EDWARD VII FORTHE BRITISH NATION1907」【ウィリアム3世オレンジ公グレートブリテンおよびアイルランド王(1689–1702)この像は、ドイツ皇帝・プロイセン王ウィルヘルム2世より、英国王エドワード7世と英国民へ贈られたもの1907年】 ウィリアム3世(William III, 1650–1702) の像にズームして。🔹 特徴からの識別ポイント・17世紀後半のオランダ風の服装(膝丈の上衣・マント・大きな帽子)。・威厳のある立ち姿で、片手は腰に当て、もう片手には杖(司令杖のようなもの)を 持っています。・像は1713年に彫刻家 ジョン・マイケル・リスブラック(John Michael Rysbrack) に よって制作されました。🔹 歴史的背景・ウィリアム3世とメアリー2世が、ロンドン郊外の館を購入・拡張して現在の ケンジントン宮殿 としました。・宮殿を王室の居所にした功績から、彼を称えるためにこの像が設置されています。・像は1713年に鋳造され、オランダから輸入された青銅を用いています。1.衣装 ・17世紀末の軍装・王侯風の衣装をまとっています。 ・肩章・胸の飾り帯・長い外套は王としての威厳を示しています。2.帽子 ・羽飾り付きの広つば帽を被っています。 ・これはオランダ出身の彼の個性を強調するとともに、当時の騎士的・軍人的イメージを象徴。3.姿勢 ・堂々とした直立姿勢で、片手を腰に置き、もう片手に杖(司令杖=権威の象徴)を 持っています。 ・これは彼の軍事的指導力と王権の象徴です。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)正面の金飾りの鉄製ゲート(ゴールド・ゲート)越しに宮殿を望む景観。🔹ゲートについて・名称:一般的に「Kensington Palace Gates」または「Golden Gates (ゴールデン・ゲート)」と呼ばれる装飾門。・特徴: ・黒い鉄製の門に、金箔で飾られたスクロール文様や王冠、植物装飾が施されている。 ・バロック様式のきらびやかな意匠は、17世紀末から18世紀にかけての王宮装飾の典型。 ・特に中央の門には王室紋章や百合・蔦をモチーフとした金装飾が集中しています。🔹背後の建物 ・奥に見えるのはケンジントン宮殿の南面(South Front)。 ・赤レンガ造りのシンプルなファサードは、ウィリアム3世とメアリー2世の時代に 建てられたオランダ風クラシック様式。 ・宮殿の正面中央には、先ほどご覧いただいたウィリアム3世像が配置されており、 このゲート越しに真正面に見えるよう設計されています。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)正面玄関(西正面 / West Front)。1.中央の玄関ポーチ ・半円形の車寄せ(ポルチコ)付き玄関があり、ここが公式な来客用の出入口。 ・現在も王族の住居として使われるため、儀式や特別な訪問の際に利用されます。2.建物の構造 ・赤レンガ造りのジョージアン様式。 ・中央に三角破風のペディメントがあり、そこに大きな窓と装飾が配置。 ・左手は工事用の足場で覆われています(改修中)。3.前庭(Forecourt Garden) ・整然と刈り込まれた円錐形の植木が並び、バロック的なシンメトリーを形成。 ・正面の芝生広場は「到着の場(Arrival Court)」としての性格を持ちます。ヴィクトリア女王像(Statue of Queen Victoria)。近づいて。1.即位時の若きヴィクトリア女王 ・ケンジントン宮殿で生まれ、1837年に女王となったことを記念して制作。 ・若く清楚な姿で描かれており、他の「晩年の厳格なヴィクトリア像」とは対照的。2.服装と装飾 ・王冠を戴き、左手に宝珠(sovereign’s orb)、右手に笏(sceptre)を持ち、 戴冠式の姿を表現。 ・儀礼的な荘厳さの中にも、娘であるルイーズによる柔和で親しみやすい造形が感じられます。3.設置の意義 ・ヴィクトリア女王が生まれ育ったケンジントン宮殿と、その治世を記念するために設置。 ・宮殿を訪れる人々に「ここがヴィクトリア女王の生誕地である」という象徴を示しています。横から。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)の西正面入口を見る。 ・中央部分:大きな三角破風(ペディメント)を持つ正面玄関。 ・玄関上部:大きなアーチ窓があり、その下に3つの長窓が並んでいます。 ・玄関入口:緑色のガラス製キャノピー(庇)が取り付けられ、来訪者を迎える入口と なっています。 ・両翼部分:赤レンガ造りで、長い窓列が左右に伸びています。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)のメインエントランス正面(西側正門から入った中央玄関部) をクローズアップ。1.ペディメント(三角破風) ・典型的なジョージアン建築の要素。 ・宮殿の正面性を強調し、格式を示しています。2.大窓(中央のアーチ窓) ・上部に半円形のアーチを持つ大窓が設けられています。 ・小さなコラム(柱)で装飾され、威厳を持たせています。3.赤レンガと白い石の組み合わせ ・イギリス王宮建築の伝統的手法で、ジョージアン様式らしい端正さを見せます。 ・窓枠の上には白い石の「キーストーン」風装飾が施されています。4.玄関のキャノピー(庇) ・緑色の鉄とガラス製の大きな庇が設置され、訪問者を迎える構造になっています。 ・19世紀ヴィクトリア時代に加えられたもので、機能性と優雅さを兼ね備えています。「WELCOME TO KENSINGTON PALACEPublic palace Family homeWelcome to Kensington Palace, home to Britain’s youngroyals for 300 yearsDISCOVER300 years of Royal HistoryTake a glimpse into theprivate lives of the Stuart monarchs, the glinting court of theGeorgians and QueenVictoria’s extraordinary childhood.EXPLOREThe palace is open all yearTravel backin time, and walk in the footsteps of kings, queens and courtiers discovering history where it happened.ENJOYThe taste of luxuryRelax with coffee in our café or afternoontea in beautiful surroundings and treatyourself to an exclusive souvenir from our giftshop. Entry ticket not required.Summer:10.00 to 18.00 (last entry 17.00)Winter:10.00 to 16.00 (last entry 15.00)」 HISTORIC ROYAL PALACESWe are a team of people who love and look after six of the most wonderful palaces in the world. We create space for spirits to stir and be stirred. We want everyone tofeel welcome and accepted. We tell stories about the monarchs you know, and thelives you don’t. We let people explore and we set minds racing.We are a charity, and your support gives the palaces a future, for everyone.To find out more visit hrp.org.ukSPACE TO STIR AND BE STIRREDTOWER OF LONDON · HAMPTON COURT PALACE · BANQUETING HOUSEKENSINGTON PALACE · KEW PALACE · HILLSBOROUGH CASTLE AND GARDENS」 【ケンジントン宮殿へようこそ公共の宮殿、そして王族の家ケンジントン宮殿へようこそ。ここは300年間、英国の若い王族たちの住まいでした。発見する(DISCOVER)王室の歴史300年ステュアート朝の君主たちの私生活、ジョージアン時代の華やかな宮廷、そしてヴィクトリア女王の特別な子供時代を垣間見ることができます。探検する(EXPLORE)宮殿は一年中公開されています時をさかのぼり、王や女王、廷臣たちの足跡をたどりながら、歴史が実際に起こった場所を歩きましょう。楽しむ(ENJOY)贅沢なひとときをカフェでコーヒーやアフタヌーンティーを楽しみ、美しい環境の中でくつろぎませんか。ギフトショップで特別なお土産を探すのもおすすめです。入場券は不要です。開館時間 ・夏期:10時~18時(最終入場17時) ・冬期:10時~16時(最終入場15時)】ヒストリック・ロイヤル・パレス私たちは、世界で最も素晴らしい宮殿のうち六つを愛し、守り、世話をしているチームです。心が動き、また心を揺り動かされる場をつくります。誰もが歓迎され、受け入れられていると感じられることを願っています。皆さんが知っている君主たちの物語も、あまり知られていない人生の物語も語ります。人々が自由に探検できるようにし、想像力をかき立てます。私たちは慈善団体であり、皆さまのご支援が、すべての人のために宮殿の未来を支えます。詳しくは へ。心を揺さぶり、また揺さぶられる場所ロンドン塔 ・ ハンプトン・コート宮殿 ・ バンケット・ハウスケンジントン宮殿 ・キュー宮殿 ・ ヒルズボロー城と庭園ロンドンのハイド・パーク内にある「サーペンタイン(The Serpentine)」湖。場所:ハイド・パークとケンジントン・ガーデンズの間に位置し、18世紀に造られた人工湖。由来:「サーペンタイン」という名は、湖が蛇のように曲がりくねった形をしていることに 由来します特徴: ・湖の一部は「ザ・ロング・ウォーター」と呼ばれ、ケンジントン宮殿の近くまで 続いています。 ・夏には湖でスイミングやボート遊びができ、白鳥やカモなどの水鳥も多く生息。 ・湖畔にはカフェやギャラリー(Serpentine Gallery)があり、散歩や休憩の名所と なっています。サーペンタイン湖について ・場所:ハイド・パークとケンジントン・ガーデンズの間に位置し、18世紀に造られた人工湖。 ・由来:「サーペンタイン」という名は、湖が蛇のように曲がりくねった形をしていることに 由来します。・特徴: ・湖の一部は「ザ・ロング・ウォーター」と呼ばれ、ケンジントン宮殿の近くまで 続いています。 ・夏には湖でスイミングやボート遊びができ、白鳥やカモなどの水鳥も多く生息。 ・湖畔にはカフェやギャラリー(Serpentine Gallery)があり、散歩や休憩の名所と なっています。・前景:湖畔の遊歩道が写り、すぐ近くの水面にカモ類(水鳥)が泳いでいます。・湖面:赤いブイが浮かんでおり、湖の区切りやボート利用エリアの目印になっています。・背景:木々が生い茂る緑豊かな湖畔。都会の中心とは思えない自然環境です。・遠景:木々の間から高層ビルが見え、ハイドパークが大都会ロンドンの真ん中にあることを 実感させます。サーペンタイン湖の特徴・人工湖:1730年にジョージ2世の妃・キャロライン王妃の命で造成。・形状:蛇(サーペント)のように曲がりくねっているため「サーペンタイン」と命名。・利用: ・夏はボート遊びや水泳(指定区域のみ)。 ・水鳥(白鳥、カモ、カナダグースなど)の観察も人気。・周辺施設: ・湖の東側には「サーペンタイン・ギャラリー」や「サーペンタイン・ブリッジ」があり、 文化と自然が融合。湖面に大きな白鳥(Mute Swan:コブハクチョウ)が悠々と泳いでいる姿が。1. 白い大きな鳥(2羽)・コブハクチョウ(Mute Swan) ・白く大きな体、オレンジ色のくちばし、黒いコブ(基部)が特徴。 ・イギリスを代表する水鳥で、ハイドパークやケンジントン・ガーデンズでは特に多く 見られます。2. 灰褐色のガチョウ(3羽)・マガンに似たカリガネではなく、グレイラググース(Greylag Goose:ハイイロガン) ・体は灰褐色で、白い尾羽。 ・くちばしがオレンジ色で太めケンジントン・ガーデンズ(Kensington Gardens) 内から、視線の正面奥に見えるのはヴィクトリア女王の白い大理石像(Queen Victoria Statue)。引き返すと、リスの姿が。イギリスの都市公園でよく見られるハイイロリス(Grey Squirrel, Sciurus carolinensis)??逃げない!!ハイイロリスは北アメリカ原産で、19世紀にイギリスへ持ち込まれた外来種 と。Alan Rickman Memorial Bench(アラン・リックマン記念ベンチ)。・Alan Rickman (1946–2016) 英国の俳優で、『ハリー・ポッター』シリーズのセブルス・スネイプ役や、 『ダイ・ハード』のハンス・ グルーバー役などで世界的に有名です。 舞台俳優としても長いキャリアを持ち、英国演劇界に多大な貢献をしました。・記念ベンチの設置 ロンドンの ケンジントン・ガーデンズ 内に設置されたベンチは、リックマンを偲ぶファンや 友人、関係者による寄贈の一つです。 多くのロンドン公園のベンチと同様に、故人を記念して献辞(dedication plaque)が 取り付けられており、訪れる人が座って彼の思い出に浸ることができます。 このベンチに付けられている献辞プレートの文言は、次のようなものと報じられています。 「“It would be wonderful to think that the futureis unknown and sort of surprising” ~ Alan Rickman」 【「未来が未知で、ちょっと驚きに満ちていると考えられたら素敵だろう」 ~ アラン・リックマン】と。・場所の意味 ケンジントン・ガーデンズはロンドン中心部の美しい庭園で、アラン・リックマンが生前に 好んで訪れたとされる場所のひとつ。 静かな環境と緑の中で、彼の温かい人柄や芸術的な遺産を思い起こす場所になっています。再び、ロンドンのケンジントン・ガーデンズにある「アルバート記念碑(Albert Memorial)」、そして奥に見える円形の大きな建物は「ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)」 。「THE MAGIC OF KENSINGTON GARDENSThis area dates back to the 1700s, when nearby Kensington Palace was occupied byKing George II (1683–1760) and his wife Queen Caroline (1683–1737).The Queen’s role transformed a rural countryside landscape into a formal pleasure garden. Under the influence of Queen Caroline, Kensington Gardens were separated from Hyde Park and developed into the royal gardens you see today. They became afashionable place for Londoners to stroll, take the air, and display the latest fashions.KENSINGTON GARDENS IN LITERATUREThe beauty of Kensington Gardens has inspired generations of authors and poets.J. M. BarrieBarrie’s famous play Peter Pan (1904) and novel Peter Pan in Kensington Gardens(1906) were both inspired by Kensington Gardens. He often walked here and notedthe sense of magic in the air.Thomas TickellPoet and satirist Tickell (1685–1740) wrote Kensington Gardens (1722), a long poem describing the gardens as a place of mythology and imagination.Matthew ArnoldPoet and cultural critic Arnold (1822–1888) used Kensington Gardens as a backdropfor his reflective poetry, connecting nature and human experience.Virginia WoolfWoolf (1882–1941), one of the foremost modernist writers, drew inspiration from the atmosphere of Kensington Gardens, which features in her essays and novels.She observed how the gardens represented both the continuity of tradition andthe fleeting moments of modern life.DELVE A LITTLE DEEPERScan the QR code for audio trails and more information on the history of Kensington Gardens.A REVOLVING SUMMERHOUSEA man-made hill known as The Mount once stood close to here. On top of this hill stood a revolving summerhouse.」 【ケンジントン・ガーデンズの魔法この地域の歴史は1700年代にさかのぼります。当時、近くのケンジントン宮殿には、国王ジョージ2世(1683〜1760)とその妃キャロライン王妃(1683〜1737)が住んでいました。女王の影響:新しい風景の創造キャロライン王妃は園芸に造詣が深く、彼女の依頼で造園家チャールズ・ブリッジマンがケンジントン・ガーデンズを新しい形式の公園に作り替えました。整然とした並木道や広大な芝生を、自然な植栽と組み合わせたこの設計は、のちに「ケイパビリティ・ブラウン」として知られる造園家に影響を与えました。文学に描かれたケンジントン・ガーデンズケンジントン・ガーデンズの美しさは、数多くの作家や詩人たちに創作のインスピレーションを与えてきました。J.M. バリー『ピーター・パン』の生みの親であるJ.M.バリーは、1902年の小説『小さな白い鳥』の中で初めてピーター・パンというキャラクターを登場させました。この作品ではケンジントン・ガーデンズが生き生きと描かれており、現在ロング・ウォーターのほとりにはピーター・パン像が立っています。トマス・ティッケルティッケルの詩『ケンジントン・ガーデンズ』(1722)は、公園に住む妖精や精霊たちの物語を語っています。この詩は、18世紀初頭の人々が神話と風景を融合させることに魅了されていた様子を反映しています。マシュー・アーノルド詩人であり評論家のマシュー・アーノルド(1822〜1888)は、瞑想的な詩『ケンジントン・ガーデンズにて』(1852)で、この庭園を歩く自身の心情を描きました。ヴァージニア・ウルフ小説家ヴァージニア・ウルフ(1882〜1941)はこの近くに住み、しばしば庭園を散歩しました。代表作『ダロウェイ夫人』(1925)では、登場人物たちがロンドンの生活を描く一場面としてケンジントン・ガーデンズを通ります。さらに深く知るQRコードをスキャンすると、ケンジントン・ガーデンズの歴史についてさらに詳しく知ることができます。回転するサマーハウスこの近くにはかつて「ザ・マウント」と呼ばれる人工の丘があり、その頂上には回転式のサマーハウス(夏の休憩小屋)が建っていました。】Kenjinton Roadからロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)を再び見る。ロンドンを代表するコンサートホールで、1871年に開館し、クラシック音楽からロックコンサート、プロムス(BBC Proms)など多彩な公演が行われる会場です。上部にはギリシャ風の装飾帯(フリーズ)がぐるりと巡り、人類の芸術と科学の偉業を描いていた。左手に見える赤レンガの建物群は、アルバートホール周辺にある19世紀の住宅や施設で、ロンドン特有の赤レンガ建築が並んでいます。このエリアは サウス・ケンジントン(South Kensington) に属し、周囲にはロイヤル・カレッジ・オブ・ミュージックや、アルバート・メモリアル、さらに少し歩けばヴィクトリア&アルバート博物館や自然史博物館もあるのであった。こちらは、エキシビジョン ロード沿いにあった末日聖徒イエス・キリスト教会(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 通称モルモン教会) の礼拝堂、」塔の上に伸びる金色の尖塔(スパイア)が特徴的で、モダニズム建築の要素を持つデザインとなっています。正面入口上部には英語で"THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS"と表記されています。この建物は ロンドン・ハイドパーク支部(London Hyde Park Chapel) として知られ、住所は 64-68 Exhibition Road, South Kensington にあります。ヴィクトリア&アルバート博物館や自然史博物館の近くであった。・両腕を広げて人々を迎え入れる姿のキリスト像。・胸には磔刑の傷跡が刻まれており、復活した救い主としての姿を示しています。・世界中の末日聖徒イエス・キリスト教会の礼拝堂や来客センターに複製像が設置されており、 このロンドンのハイドパーク礼拝堂のガラスケース内の像もその一つです。サイエンス・ミュージアム(Science Museum)。サイエンス・ミュージアム概要・設立:1857年・場所:Exhibition Road, South Kensington・展示内容:科学技術の歴史と発展をテーマに、産業革命の蒸気機関から宇宙探査、医療、通信、 エネルギー、コンピュータ技術など幅広い分野を網羅。・特徴: ・ワットの蒸気機関(18世紀) ・初期の飛行機や自動車 ・アポロ月着陸に関連する宇宙探査展示 ・子ども向けのインタラクティブ展示や体験型展示が多い・付属施設:IMAXシアター(大画面で科学映画を上映)自然史博物館(Natural History Museum, South Kensington)内部展示。・地球ホール(Earth Hall / Earth Galleries) の入口付近。・写真奥に見える大きな球体(地球をイメージしたモニュメント)は、このホールのシンボル。 エスカレーターでその内部を通って上階に上がる仕組みになっていた。・手前に見えるのは ステゴサウルス(Stegosaurus) の化石骨格。・自然史博物館が所蔵するステゴサウルスの標本は、世界でも保存状態が非常に良いとされ、 2014年に公開が始まったもの。・背中の大きな骨板や尾のスパイク(「サグマイザー」と呼ばれる)が特徴的。ステゴサウルス(Stegosaurus stenops) の化石標本に近づいて。・種:Stegosaurus stenops・時代:ジュラ紀後期(約 1億5,500万年前)・産地:アメリカ・コロラド州モリソン層・全長:約5.6メートル・保存状態: ・世界で最も保存状態が良いステゴサウルス標本の一つ。 ・約90%がオリジナルの骨で構成されており、背中の板や尾のスパイク (通称「サグマイザー」)もほぼ完全。 ・2014年に博物館に導入されて以来、人気の展示物となっている。「touch a piece of the moon todaySPACECould Life Exist Beyond Earth?Members and patrons go freeVisit today in the Green Zone」 【今日は月のかけらに触れてみよう宇宙地球以外に生命は存在するのか?メンバーと後援者は無料本日、グリーンゾーンで見学できます】自然史博物館(Natural History Museum, South Kensington) 内部、「地球ホール(Earth Hall / Earth Galleries)」にある象徴的なエスカレーター・奥に見える巨大な球体は「地球」をモチーフにしたモニュメントで、割れた岩盤のような デザインになっていた。・訪問者は、地球の内部(マントルや核)に突入していくような感覚で、このエスカレーターを 使って上階に移動する。・壁面には星座の図や天体のイラストが描かれており、宇宙と地球科学をつなぐ演出が されていた。・赤い照明が加わることで「地球内部のマグマ」や「宇宙的スケールの迫力」を体感できる 空間デザインに。「VOLCANOES AND EARTHQUAKES(火山と地震)」ギャラリー の入口サイン。ギャラリー概要・テーマ:地球のダイナミックな活動 ― 火山噴火と地震展示内容:・世界各地の火山噴火の映像や火山岩・火山灰の標本・地震を引き起こすプレートテクトニクスの仕組み・日本の地震多発地域に関する解説・有名な地震災害(例:1995年阪神・淡路大震災、2011年東日本大震災など)を紹介する資料「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーに展示されている 世界地図パネル。展示の内容・世界地図上に赤い点が示されており、これは 火山活動や地震の多発地域 を表しています。・特に以下の地域が強調されています: ・環太平洋火山帯(Ring of Fire) ・日本、フィリピン、インドネシア、ニュージーランド、太平洋沿岸のアメリカ大陸 (アラスカ~南米アンデス山脈まで) ・大西洋中央海嶺 アイスランドを含む大西洋の中央を縦断する海底山脈帯 ・地中海地域 イタリア(エトナ山、ベスビオ山)、ギリシャなど ・ヒマラヤ山脈周辺 インドとユーラシア大陸のプレート衝突帯「VOLCANOESWhen a volcano erupts things change. For many, an eruption brings fear, death and destruction, altering the course of lives and civilisations. For others it can inspire art, religion and science. In some parts of the world eruptions are a constant threat, but here in Britain we haven’t had one for 55 million years.Not all volcanoes are the same. By studying them around the world scientists know that some have violent and explosive eruptions, while others have gently flowing ones.Both offer a glimpse of the dramatic forces deep beneath our feet and both shape thechanging face of our planet.」【火山火山が噴火すると、あらゆるものが変わります。多くの場合、噴火は恐怖・死・破壊をもたらし、人々や文明の運命を変えてきました。一方で、それは芸術・宗教・科学をも刺激することもあります。世界のいくつかの地域では噴火が常に脅威であり続けていますが、ここイギリスでは5,500万年間噴火は起きていません。すべての火山が同じというわけではありません。世界中の火山を研究することで、科学者たちは、あるものは激しく爆発的に噴火する一方、別のものは穏やかに溶岩を流すことを知っています。どちらも私たちの足下深くにある劇的な力を垣間見せ、そして地球の姿を変化させ続けています。】 「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリー内の展示の一部写真中央にある縦長のパネルは、火山噴火の映像インスタレーション を再現したもの。炎や火山弾、マグマの赤い輝きがスクリーンに投影され、火口から吹き上がるマグマや火山灰の迫力を体感できる仕掛けになっていた。訪問者はこの映像を通じて、火山噴火の「爆発的なエネルギー」と「視覚的なインパクト」を直感的に感じられるようになっていたのであった。「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーの解説パネルで、ハワイ火山に由来する溶岩と噴火産物 を紹介「Pāhoehoe lavaPāhoehoe lava (pronounced pa-hoy-hoy) flows down the volcano in shiny sheetscalled toes.As the surface begins to cool and dry the lava underneath continuesto flow,causing thefolded appearance.Pele’s hairThis beautiful material is called Pele’s hair, after the Hawaiian goddess of volcanoes.The golden strands form when tiny pieces of lava are thrown in the air and spun by the wind into volcanic glass.‘A‘ā lava‘A‘ā (pronounced ah-ah) is a Hawaiian word that volcanologists use to describe thiskind of lava flow.‘A‘ā forms as the surface of a lava flow cools and hardens while the inner partcontinues to flow, breaking it into sharp and jagged clinkers.」【パホイホイ溶岩(Pāhoehoe lava)「パホイホイ溶岩」(発音:パホイホイ)は、光沢のあるシート状の流れとして火山を下ります。表面が冷えて乾くと、内部の溶岩が流れ続けるため、波打ったような折り重なった模様が生じます。ペレの髪(Pele’s hair)「ペレの髪」と呼ばれる美しい物質で、ハワイの火山の女神ペレにちなんで名付けられています。黄金色の繊維は、微小な溶岩片が空中に投げ出され、風に吹かれて引き延ばされ、火山ガラスとして形成されたものです。アア溶岩(‘A‘ā lava)「アア溶岩」(発音:アア)は、火山学者が特定の溶岩流を表すのに使うハワイ語です。流れの表面が冷えて固まり始める一方、内部はまだ流れ続けるため、表面が割れて鋭くゴツゴツした岩塊(クリンカー)になります。】 「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーにある、マグマチャンバーと火山噴火の仕組み を解説する展示(上部パネル)How and when a volcano will erupt depends on if there is any rising magma, what type of magma it is and the amount of gas it contains.The pressure and temperature in a magma chamber are immense. Magma can reach more than 1,000°C.(下部パネル)Geologists propose the magma chamber beneath a volcano could look like this.More magma chambers are deeper beneath the volcano, but they don’t connect up.Eruptions may happen nearer the surface and magma must have a route through tothe volcano’s opening to escape.【(上部パネル)火山がどのように、いつ噴火するかは、上昇するマグマがあるかどうか、その種類、そして含まれるガスの量に左右されます。マグマ溜まり(マグマチャンバー)の圧力と温度は非常に高く、マグマは1,000℃以上に達することがあります。(下部パネル)地質学者たちは、火山の下のマグマチャンバーはこのような構造をしていると考えています。多くのマグマチャンバーは火山の下のより深い場所にあり、互いに必ずしもつながっているわけではありません。噴火は地表近くで起こることもあり、マグマが火口へと到達するための通路が必要です。】「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーの展示の一部で、プレートテクトニクスと地球のダイナミズム を説明するコーナー。「Dynamic EarthThe world’s continents and ocean floors are covered with features marking where tectonic processes have shaped the surface.On the sea floor, underwater vents pass 50 times more magma into closerto thesurface. Mid-ocean ridges are plate boundaries where ocean crust is being made and deep-sea trenches mark where plates are destroyed as they are forced backdown into the mantle.On land, huge rifts scar the landscapes where continents are splitting while mountainsrise up where plates collide.Volcanic eruptions and earthquakes occur around the world as the planet reshapes itself.」 【ダイナミック・アース(動き続ける地球)世界の大陸や海底には、プレート運動が地表を形作ってきた痕跡が刻まれています。海底では、海底火山の噴出口から地表近くへ50倍ものマグマが送り込まれます。中央海嶺は海洋地殻が生み出されるプレート境界であり、深海の海溝はプレートがマントルへ沈み込み、破壊される場所を示しています。陸上では、大地溝帯のように大陸が裂ける場所に巨大な裂け目が走り、プレートが衝突するところでは山脈が隆起します。火山噴火や地震は、地球が自らの姿を作り変える過程で世界中に起こるのです。】「EARTHQUAKESEarthquakes can happen without warning, causing death and destruction ona massive scale. When they strike we feel a sudden, violent shaking of the ground; but they are caused by slowly moving plates on Earth’s surface. As these plates move,pressure builds up until it finally gives way.Throughout history, earthquakes have shattered communities across the world. But we’re slowly learning how to cope with them. By understanding how and wherethey happen, science can help us prepare for future earthquakes, and limit the damage they cause.」 【地震地震は予告なしに発生し、大規模な死と破壊をもたらすことがあります。発生時には地面が突然激しく揺れるのを感じますが、これは地球表面でゆっくりと動くプレートによって引き起こされます。プレートが動くにつれて圧力が蓄積し、最終的に限界を超えた時に放出されるのです。歴史を通じて、地震は世界中の共同体を破壊してきました。しかし私たちは少しずつ、その影響に対処する方法を学んできています。地震がどのように、そしてどこで起こるのかを理解することで、科学は将来の地震に備え、その被害を軽減する助けとなるのです。】自然史博物館(Natural History Museum) の「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーにある 地震シミュレーター展示(日本のスーパーを再現したコーナー)天井から吊られている赤いバナーには、1995年1月17日の 阪神・淡路大震災 に関する新聞風の見出しが書かれていた。・左のバナー:"Quake delivers devastating wake-up call January 17 1995"(地震が壊滅的な目覚めの警鐘を鳴らす 1995年1月17日)右のバナー:"'Safe' area of Japan ill-prepared January 17 1995"(「安全」と思われていた日本の地域、備え不十分1995年1月17日)下には日本のスーパーを模した陳列棚(食品や生活用品のパッケージ)が並んでおり、中央には「BIG QUAKE PHASE ONE」と書かれたモニターが設置されていた。地震シミュレーター展示の入口。「KOBE SUPERMARKET神戸スーパーマーケット」 地震シミュレーター「Kobe Supermarket(神戸スーパーマーケット)」 の内部。・日本のスーパーマーケットの店内 を忠実に再現。・棚にはインスタントラーメン、醤油、調味料、乾物、缶詰など、日本の商品パッケージが 並んでいます。・壁には昭和〜平成初期を思わせる広告ポスター(焼酎や日用品の宣伝)が貼られ、 リアルな生活空間を演出。・壁の一部が「ひび割れた」状態で再現され、地震の被害を視覚的に示しています。・買い物カートが複数置かれ、来館者は実際にその場に立って体験します。・阪神・淡路大震災(1995年1月17日, M7.3) をモデルにした地震体験。・シミュレーション中、部屋全体が大きく揺れ、棚の商品が落ちそうになるような臨場感を演出。・音響(地鳴りや崩れる音)、照明効果も加わり、来館者は実際に被災したかのような体感を。・壁の右側は「ひび割れ」風に造形されており、地震の被害を演出しています。・天井からは、赤いパネルに「震災に関する新聞見出し」が掲げられています (例:「Quake delivers devastating wake-up call」など)。「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリー の展示の一部で、テーマは 「地震後の二次的な危険(Dangers After the Quake)」。・大見出し「DANGERS AFTER THE QUAKE(地震後の危険)」「THERE MIGHT BE WORSE TO COME(さらに悪いことが起きるかもしれない)」・映像スクリーン 5つの映像が映し出されており、地震やその後の被害の実例を紹介。 ・津波の映像 ・地すべりや土砂崩れ ・液状化の様子 ・都市の瓦礫と破壊された街並み・解説パネル 左側には立体的な地形模型図があり、地震後の地盤変化や地形のリスクについて説明。「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリー にある展示の一部で、東日本大震災(2011年3月11日)の記録映像を紹介。5つの映像1.Initial earthquake 14:46(最初の地震発生 14:46)・店舗内(衣料品売り場)で揺れが始まる映像。・買い物中の人々が混乱する様子を示している。2.Tsunami approach 14:46–15:00(津波接近 14:46~15:00)・沿岸部のカメラが捉えた津波の接近。・海面が盛り上がり、黒い波が内陸に迫る様子が見える。3.Tsunami impact 14:46–15:30(津波襲来 14:46~15:30)・自動車や建物が飲み込まれていく映像。・港湾や道路が津波に覆われる瞬間を記録。4.Destruction of Minamisanriku 15:20(南三陸町の破壊 15:20)・宮城県南三陸町の全景。・津波により住宅や公共施設が壊滅的な被害を受けている。5.Aftermath and recovery(被害と復興)・津波後の街並み。・瓦礫に覆われた町と、復興への長い道のりを示唆。2011年 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) を取り上げたマルチスクリーン映像の別バージョン。5つの場面1.Initial earthquake 14:46(最初の地震発生 14:46)・シャンデリアが激しく揺れている映像。・建物内での地震の恐怖を表現。2.Tsunami approach 14:46–15:00(津波接近 14:46~15:00)・船のデッキから海を捉えた映像。・海面が不自然に盛り上がり、津波が迫る様子を示している。3.Tsunami impact 14:46–15:30(津波襲来 14:46~15:30)・人々が津波から必死に逃れる映像。・水流と共に濁流に巻き込まれる恐怖を伝えるシーン。4.Destruction of Minamisanriku 15:20(南三陸町の破壊 15:20)・津波により壊滅した宮城県南三陸町の様子。・町全体が瓦礫と化し、建物が消え去っている。5.Aftermath and recovery(被害と復興)・泥にまみれたアナログ時計が写されている。「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリー 内の展示の一部。テーマは 「地震の仕組みと体験」。1.大見出し・「MAKE YOUR OWN EARTHQUAKE(自分で地震をつくろう)」・「HOW DO EARTHQUAKES HAPPEN?(地震はどのように起こるのか?)」・サブタイトル:「LIKE CLICKING YOUR FINGERS(指を鳴らすように)」 → 地震の発生を「パチンと指を鳴らすような瞬間的な力の解放」として説明。2.展示写真・イラスト・倒壊した建物の写真 → 地震の破壊力を強調。・地図や地層断面のイラスト → プレート境界の動きを示す解説資料。3.体験型展示・「MAKE YOUR OWN EARTHQUAKE」とあることから、来館者が自分でスイッチを押したり 装置を操作して、小さな「人工地震」を起こし、その波形や揺れの影響を学ぶインタラクティブ 展示になっていた。自然史博物館(Natural History Museum, South Kensington) にある「地球のホール(Earth Hall)」の象徴的な展示空間を再び。・中央に巨大な 「地球の球体」 が配置されている。 → 鉱石や岩石のような断片で覆われており、地球の外殻(地殻プレートや大地の象徴)を表現。・赤い光で照らされた エスカレーター が球体の中へと突き抜けている。 → 来館者は「地球の内部に入っていく」ような体験を味わえる。・両側の壁には 星座図や惑星名(Neptuneなど) が描かれており、地球科学と宇宙のつながりを 示唆している。地球科学ゾーン(Earth Hall / Volcanoes and Earthquakes gallery) にある導入部の壁面パネル。「The Earth is a restless planet.Powerful forces shape and reshape its surface in continuous cycles of change.This exhibition explores the processes of surface change, and investigates howwe detect these actions in the rocks.」 【地球は落ち着くことのない惑星です。強大な力がその表面を形作り、そして絶え間ない変化のサイクルの中で再び作り変えていきます。この展示では、地表が変化するプロセスを探り、その痕跡を岩石の中からどのように見出すのかを解き明かします。】鳥類展示(Bird Gallery) の一角。・中央に非常に大きな ダチョウ(Ostrich, Struthio camelus)の剥製標本。 → 世界最大の鳥であり、飛べない鳥(Ratite, 平胸類)の代表。・周囲の壁面には、小型から中型の鳥類の剥製が数多く展示されており、分類・生態に応じて 並べられている。・右下にはシラサギ(Heron/Egret)と思われる水鳥。・中央部の壁には、鳥を描いた肖像画が額縁に収められて展示されており、 「鳥の文化史的な位置づけ」も補足している。・それぞれの標本には小さなラベルが付いており、種名や学名が示されている。ロンドン自然史博物館(Natural History Museum, London) の正面ホール、通称 Hintze Hall(ヒントツェ・ホール) を。・天井から吊るされている巨大な骨格標本 → これは シロナガスクジラ(Blue Whale, Balaenoptera musculus)の骨格 で、 愛称は 「Hope(ホープ)」。 2017年にホール中央に展示され、博物館の新しい象徴的存在となっています。 以前はここに恐竜の「ディプロドクス(Dippy)」のレプリカ骨格がありましたが、 現在はHopeに置き換えられました。・建築様式 → 赤レンガとテラコッタによる壮大なロマネスク様式の建物。 → 建築家アルフレッド・ウォーターハウス設計、1881年開館。 → 内装には動植物や地質をモチーフとした装飾が随所に施されています。・中央の大階段 → 2階へと続き、かつてはダーウィン像が中央に置かれていました (現在は上階のバルコニー部分に移設)。マンモスの骨格標本。・長い湾曲した牙(tusks) → この大きく前方へ湾曲する牙が、マンモス類やマストドン類の最大の特徴です。・頭骨の大きな空洞 → 象に近い仲間で、鼻(長い鼻=象鼻)の付け根部分の空洞が目立ちます。・体格 → 現代のアジアゾウやアフリカゾウよりも骨格がややがっしりしています。・マンモス(Mammuthus primigenius)は氷河時代(更新世)に生きていた象の仲間で、 ヨーロッパ、アジア、北アメリカなど広い範囲に分布しました。・厳しい寒冷地に適応しており、長い毛に覆われ、脂肪層を持っていました。・氷河時代の終わり(約1万年前)に大部分が絶滅しましたが、一部はシベリアの孤島で 約4000年前まで生き残っていたことが分かっています。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.11.06

コメント(1)

-

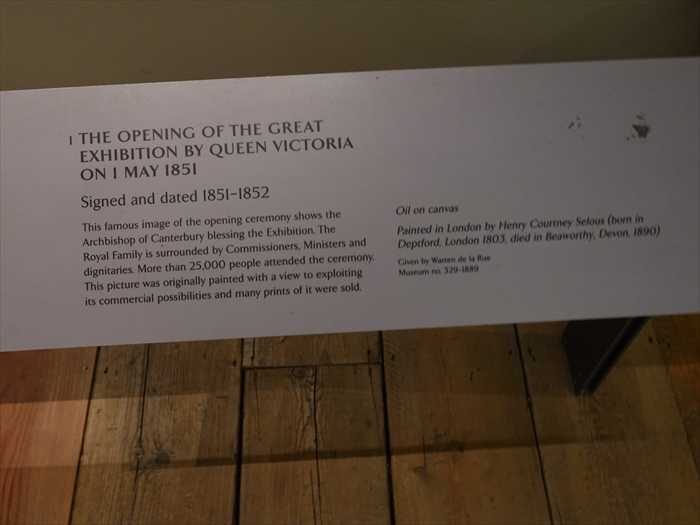

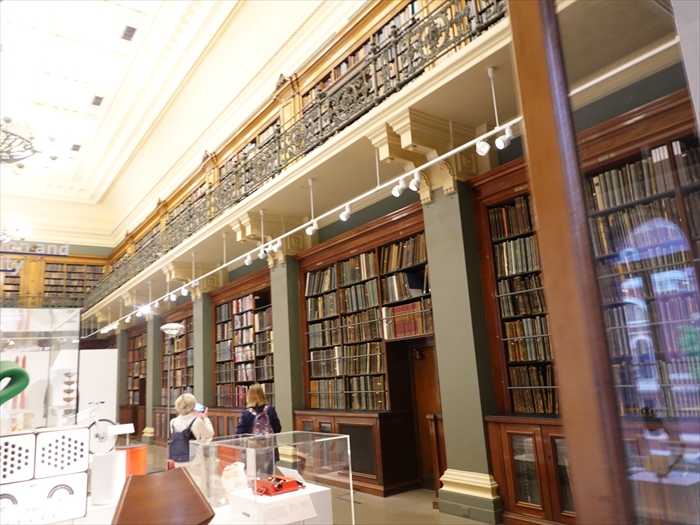

アイルランド・ロンドンへの旅(その130): ロンドン散策記・ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall-2~アルバート記念碑(Albert Memorial)-1