2018年10月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

まだまだあります - 山車まつり -

昨夜は皆さんよくご存じの、このゆるキャラの地で外泊でした。この2年、山車が曳かれるお祭りによく参加しました。ブログでご紹介したおまつりを列挙します。数字は曳かれた山車の数です。・半田山車まつり: 31輌・尾張津島秋まつり: 14輌・犬山祭: 13輌 ・亀崎潮干祭: 5輌・鳴海祭(裏方): 4輌・三谷祭: 4輌・知立まつり: 4輌・尾張西枇杷島まつり: 5輌 ・筒井町・出来町天王祭: 5輌・尾張横須賀まつり: 4輌・乙川祭り: 4輌・有松まつり: 3輌思ったほど、参加したお祭りは多くありません。特徴あるお祭りを選んだためでもあるでしょう。愛知県には山車が422輛あると言われますから、これもほんの一部にすぎません。しばらくお祭りネタは尽きそうにありません。

2018.10.30

コメント(17)

-

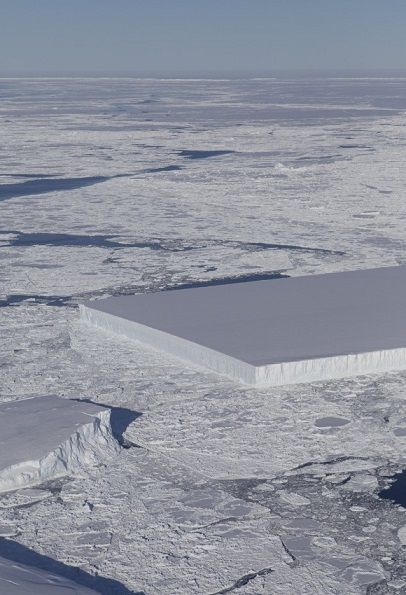

自然は不思議 - 卓上氷山 -

南極で巨大な長方形の氷山が見つかりました。それは長さ1.6kmもある巨大なものらしい。(画像出典: http://karapaia.com/archives/52266747.html)宇宙人が作った構造物?そう見えますが、この氷山は自然にできたものだそうです。これを「卓上氷山」と呼びます。これを見ると、与那国島にある階段状の海底地形を連想します。写真は「亀の岩」と呼ばれる地形です。様々な見解がありますが、おそらくこれも自然の造形なのでしょう。(画像出典:ウィキペディア)雪の結晶にもあるように、自然は不思議な形を作るものです。

2018.10.28

コメント(11)

-

海ばかりじゃない - 三谷祭3 -

三谷祭の山車をよく見ると、妙な部品があるのに気づきます。山車の下を、前からのぞき込んだ写真がこれです。山車の中央下側にジャッキがあります。山車の停止時は、これでブレーキをかけています。このジャッキは、山車の方向転換でも使うそうです。山車をジャッキで持ち上げるので、他の祭りの様な「どんてん」はありません。海中渡御が有名な三谷祭ですが、実は海中渡御は午前中に早々と終ります。この祭りのメインは、海中渡御ではありません。メインは午後の演目。多彩な舞などが、昼から夜まで続きます。子供たちの演目も多く、長い練習を重ねたことがわかります。三谷祭は、舞の祭りでもありました。

2018.10.25

コメント(15)

-

いよいよ海中渡御 - 三谷祭2 -

三谷祭も、いよいよ海中渡御です。山車が海に入ります。哀れ、海に曳き入れられる山車。山車が嫌がっているようにも見えます。曳き手の胸の深さまで海へ。ウインドサーフィンと山車が並ぶ異様な風景。次々と4輌の山車が海中へ。山車が行き交う船のようです。こちらの山車は、海中で傾いてしまいました。危ない!何とか陸に上がってきます。観客からは安心の拍手が。さすが奇祭と呼ばれるだけある、お祭りでした。今回は全体を見れる遠方で海中渡御を観ました。いつか、もっと近くで見たいとも思います。前の日記で、昨年の三谷祭は悪天候で諦めたと書きました。しかし正確には、昨年の三谷祭は台風で中止でした。今年は晴天に恵まれ、本当に良いお祭り日和でした。

2018.10.23

コメント(12)

-

山車が海を行く - 三谷祭(みやまつり) -

10月21日の愛知県はおまつりデー。各地で山車も曳かれる祭りが開かれ、どれに参加するか迷います。今回、私は念願の愛知県蒲郡市の三谷祭に行きました。先回の開催は悪天候で、観に行けなかったお祭です。三谷祭は山車を海に曳き入れる奇祭として知られます。これを「海中渡御(かいちゅうとぎょ)」と呼びます。以前に山車を海に入れる祭りとして、愛知県半田市の亀崎潮干祭を紹介しました。亀崎潮干祭ではコロ(車輪)の下側が海につかる程度でした。それに対して、三谷祭では曳き手の胸の深さまで海に入り、400mも海中を進みます。まさに漁師町の祭りらしい奇祭です。三谷祭の本祭では、4輌の山車が曳かれます。海中渡御のために山車は、まったく類例がない形(三谷型)をしています。まず、海中で山車を押して進めるため、長い梶棒が横向きに付いています。これを海中では、前後左右に8名ずつ、計24名の曳き手で推し進めます。梶棒まで海に浸かりますので、担がず押さないと曳き手が溺れます。海中で転倒しないように、コロは幅50cmを超える異常なまでの幅広です。そのため陸上では、山車中央下のジャッキで山車を持ち上げて方向転換します。上の写真は海中渡御の後で、梶棒が外され、山車幕も豪華な刺繍入りに変えられています。山車の他にも、船形の神船若宮丸も参加。これは青い部分が金属製で、車輪もゴムタイヤです。その他にも、鯛や神輿や色々なものが繰り出されます。海中渡御は観て納得の奇祭でした。その様子は次回の日記で。【公式H.P.】 「三谷祭」

2018.10.21

コメント(11)

-

生まれる数は5000匹 - セアカゴケグモ -

10月15日にも、愛知県でセアカゴケグモが80匹見つかりました。同じく卵もたくさん見つかっています。セアカゴケグモは、オーストラリアに棲息する毒グモ。それが瞬く間に日本の各地に広がりました。愛知県でも、今までに数多くのセアカゴケグモが見つかっています。セアカゴケグモは、命に係わるほど猛毒のクモではありません。しかし、かまれれば、激しい痛みや発熱があります。セアカゴケグモのメスは、2~3年で5000個の卵を産むといわれます。もうすっかり、セアカゴケグモは日本に定着したのでしょう。外来の毒虫の侵入を、水際で防げなかった私達。これからは、外来の毒虫たちとも、うまく共存するしかありません。

2018.10.18

コメント(17)

-

坂が多くて大変です - 鳴海祭(裏方)山車まつり2 -

名古屋市の鳴海祭(裏方)の続きです。鳴海祭は観光用のショーアップは最低限。神事色が強いおまつりで、好感が持てるおまつりです。鳴海祭は、ゆったりとしたペースで続きます。山車の後ろに笛を吹く、神楽隊が続くのも特徴です。しかし、山車の曳行には危険がつきもの。特に起伏の多いこの町では、山車の坂道での曳行が大変です。この写真は下り坂。ブレーキをかけるのが大変です。このお祭りの見せ場は、成海神社前の長く曲がった上り坂を山車が一気に駆け上がる場面。綱を多くの人で引き、勢いをつけて坂を駆け上がります。坂の上での方向転換、どんてん。1輛の山車は、坂の頂上でのどんてん中にバランスを崩しました。私達観客に向かって山車が下がり始め、慌てて逃げなくてはなりませんでした。この後、神前でのどんてんなどがありました。しかし鳴海祭はどんてんより、おまつりらしさを楽しむ祭りでしょう。鳴海祭(裏方)山車まつりは、ゆったりとお楽しめる祭りでした。

2018.10.16

コメント(11)

-

山車に特徴があります - 鳴海祭(裏方)山車まつり -

10月14日は、名古屋市緑区の鳴海祭に行きました。鳴海祭は町を表方,裏方に二分して、日を変えて2回お祭りが開かれます。14日は、成海神社を中心とした「 鳴海祭(裏方)山車まつり」です。まずは鳴海祭(裏方)の山車の特徴から。鳴海祭の山車は4輌。そのうち1輌を除いては、山車の最上層にからくり人形がありません。そのために基本的にはからくり奉納はなく、神楽の演奏が中心になります。横から見るとよくわかりますが、車輪(コロ)が車体(台輪)の内側にあります。車輪が外側にある名古屋型ではなく、知立型の山車の特徴を持っています。ただし車輪が大きく、車体が車輪の上の乗ったような構造です。もちろん名古屋型にある車輪の囲い(輪掛)もありません。この山車でのお祭りは、神事色が強い情緒あるものでした。その様子は、次回の日記で。

2018.10.14

コメント(12)

-

石採祭車はにぎやか - 尾張津島秋まつり3 -

愛知県津島市の「尾張津島秋まつり」の日記、最終回です。今回は、にぎやかな石採祭車について。石採祭車は三輪車。前輪も操舵できないので、方向転換は苦労するはず・・・・・・。しかし実際は、少しズルしています。前輪が浮いているのがわかるでしょうか?前輪は自在な方向に動けるキャスター上に置かれています。これで自由に動け、車輪も痛むことはありません。文化財の保護からは、良い工夫ですね。太鼓と鉦がにぎやかな石採祭車。所々で止まり、さらににぎやかに太鼓と鉦を打ち鳴らします。鉦を打つのは、主に女性の役目のようです。最後に、交通規制の問題を。午前中は山車が曳かれるのにも関わらず、交通規制がありません。そのために、このありさま。方向転換の車切最中の山車の横も自動車が通ります。山車と自動車が衝突しそうになり、車切を途中で中止する場面もありました。伝統の津島まつり。事故が起きる前に、交通規制を見直してほしいと思いました。

2018.10.13

コメント(10)

-

回しやすい山車の工夫 - 尾張津島秋まつり2 -

愛知県津島市の秋まつり。この祭りでは、山車の前側を持ち上げて方向転換することを「車切」と呼びます。「どんてん」と呼んだり、「車切」と呼んだり、呼び名はお祭りごとで様々です。津島まつりの車切では、ぐるぐると十回以上、山車を回し続けます。しかも担ぎ手は少人数で、笑顔で楽々と車切し続けます。他のお祭では考えられない、津島の連続車切。それが可能なのは、車切の方法や津島山車に工夫があるからです。まずは車切の方法を説明しましょう。上の写真は車切の様子。前を4人で持ち上げ、後4人で押さえます。側面に助っ人がいることもありますが、担ぎ手は驚くほど少人数です。地面に白い痕がありますが、これは写真奥手の後輪が引きずられた痕です。そして手前の後輪を、コンパスの針のように固定して回転させます。その固定が楽になるように、固定輪の下にはベニヤ板が敷かれています。これが津島特有のコンパス方式の車切です。さらに津島の山車は、車切専用の構造をしています。車切の最中に、後輪が山車の中央付近にあるのがわかるでしょうか。これは、前後輪の間隔が狭く、しかも前輪側に車輪が寄せて作られているからです。車輪を偏らせた車切専用の山車の構造が、楽々な車切を可能にしています。さらには山車の木組みも、軽量化されているのが分かるかと思います。車切のプロフェッショナル。これが津島山車の特徴です。

2018.10.11

コメント(9)

-

トラブル?

ブログを更新しようとしましたが、写真がアップできません。よく見ると、楽天アフィリなどの表示も乱れています。システムのトラブルでしょうか?私のPCだけの問題でしょうか?

2018.10.10

コメント(10)

-

にぎやかなお祭り - 尾張津島秋まつり -

10月7日の今日は、愛知県の西部にある津島市にいました。7日は14輌の山車が出る「尾張津島秋まつり」の本祭です。この祭りでは、2種類の山車が曳かれます。まずは名古屋型の山車が11輌。この山車は、持ち上げて方向転換する「車切(どんてん)」がしやすい様に、山車に工夫がされています。その工夫の詳細は、次回の日記で。もう1種の山車は、石採祭車。単層、3輪の祭車で、太鼓と鉦を打ち鳴らして移動します。太鼓も大きな音ですが、キンキンと打ち鳴らされる鉦がうるさいくらいにぎやかです。津島まつりの特色ある祭車です。伝統があり有名な津島まつり。今年の夏まつりは台風で実質中止となりましたが、秋まつりは晴天でした。ただ、交通規制に問題がありますね。もう少しで事故が起きそうな場面も。山車の工夫や詳細は、次回の日記で。【公式ガイド】 「尾張津島秋まつり」

2018.10.07

コメント(12)

-

ヘビにあこがれて - ウロボロス -

嫌われ者のヘビですが、シンボルマークにはよく使われます。医学の世界で使われるのは、ケーリュケイオンやアスクレピオスの杖。ヘビは強い生命力を持つ象徴と考えられます。【ケーリュケイオン】【アスクレピオスの杖】ヘビが自らの尾をくわえた、ウロボロス。ウロボロスは、生と死の輪廻,不老不死の象徴とみなされます。ヘビの脱皮が、再生を連想させるようです。【ウロボロス】嫌われるはずなのに、その生命力にあこがれる。生にすがる人の気持ちは、その対象が何であっても変わりません。(画像はすべてウィキペディアから)

2018.10.06

コメント(9)

-

不思議な呼び名 - 尻切れとんぼ -

秋空に飛ぶトンボを見て、「尻切れとんぼ」という言葉を連想しました。しかし、この連想は正しくありません。「尻切れとんぼ」の「とんぼ」は、昆虫のトンボではありません。「とんぼ」は草履の呼び名です。この草履は、鼻緒が昆虫のトンボに似た形をしています。草履の長さが短く、履くとかかとが地面についてしまいます。鼻緒がトンボに似て、後ろが切れたように短い草履だから、尻切れとんぼ。では、なぜ話が中途半端なことを「尻切れとんぼ」と言うのでしょうか。その理由は・・・。今日の話も、尻切れとんぼ。

2018.10.04

コメント(13)

-

猛烈な強風でした - 台風24号 -

昨日の台風の風は強烈でした。夜は家にいましたが、避難すべきだったかと思うほどの強風でした。これほどの強風は近年では記憶にありません。この台風で、被害が最小限にとどまったのは意外でした。皆さん、台風慣れしたということでしょうか。皆さんはご無事だったでしょうか。また台風25号も上陸の恐れがあります。油断なさいませんように。

2018.10.01

コメント(16)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- 仕事しごとシゴト

- バー小林の25/11/23

- (2025-11-24 12:56:54)

-

-

-

- 暮らしを楽しむ

- 今日の格好●パワースポットへ

- (2025-11-24 16:40:05)

-

-

-

- ★「片付け・お掃除・捨てる」の成果★

- ガチレポ 汚画像あり!☆18年間一度も…

- (2025-11-24 07:36:52)

-